BAB XXIV

GANGGUAN SISTEM GINJAL DAN TRAKTUS

URINARIUS

TUJUAN BELAJAR TUJUAN KOGNITIF

Setelah membaca bab ini dengan seksama diharapkan anda sudah dapat : 1. Mengetahui Anatomi Ginjal dan Traktus Urinarius secara umum Menceritakan kembali anatomi ginjal dan tractus urinarius

Mengetahui fisiologi ginjal dan tractus urinarius.

2. Mengetahui perubahan sistem ginjal pada lanjut usia. Mengetahui perubahan anatomi ginjal pada lanjut usia

Mengetahui perubahan fungsi ginjal pada lanjut usia

3. Mengetahui penyakit-penyakit yang mengenai ginjal dan traktus urinarius yang biasanya terdapat pada lanjut usia dan penanganannya, seperti pada :

Infeksi saluran kemih Inkontinensia urin Hipertrofi Prostat Jinak Gagal Ginjal Akut Gagal Ginjal Kronik Sindrom Nefrotik

TUJUAN AFEKTIF

Setelah membaca bab ini dengan penuh perhatian, maka penulis mengharapkan anda sudah akan dapat :

1. Mengerti betapa kompleksnya Gangguan Ginjal dan Traktus urinarius pada Lanjut Usia

1.1 Mencoba menggali lebih jauh permasalahan pada Lanjut Usia berkaitan dengan Ginjal dan Traktus urinarius.

1.2 Mencoba menangani permasalahan Lanjut Usia dengan gangguan ginjal dan traktus urinarius.

I. PENDAHULUAN

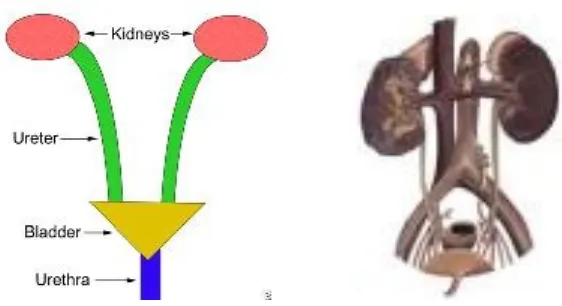

Ginjal berasal dari metanefros yang terdiri atas bagian dorsal metanefros dan tonjol ureter. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh hati. Kutub atasnya terletak setinggi kosta 12, sedangkan kutub atas ginjal kiri terletak setinggi kosta 11. Kedua ureter merupakan saluran yang panjangnya 25 sampai 30 cm, yang berjalan dari ginjal sampai kandung kemih. Fungsi satu-satunya adalah menyalurkan kemih ke kandung kemih. Kandung kemih adalah salah satu kantong berotot yang dapat mengempis, terletak di belakang simpisis pubis. Kandung kemih memiliki 3 muara antara lain dua muara ureter dan satu muara uretra.

Gambar 1. Saluran kemih

Setiap ginjal terdiri dari 600.000 nefron. Nefron terdiri atas glomerulus dengan sebuah kapiler yang berfungsi sebagai filter. Penyaringan terjadi di dalam sel-sel epitelial yang menghubungkan setiap glomerulus.

Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit dan asam basa dengan cara menyaring darah yang melalui ginjal, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan non elektrolit, serta mengekskresikan kelebihannya sebagai kemih. Ginjal juga mengeluarkan sampah metabolisme (seperti urea, kreatin, dan asam urat) dan zat kimia asing. Akhirnya selain regulasi dan ekskresi, ginjal juga mensekresi renin yang penting untuk mengatur tekanan darah, juga bentuk aktif vitamin D yaitu penting untuk mengatur kalsium, serta eritropoeitin yang penting untuk sintesis darah.

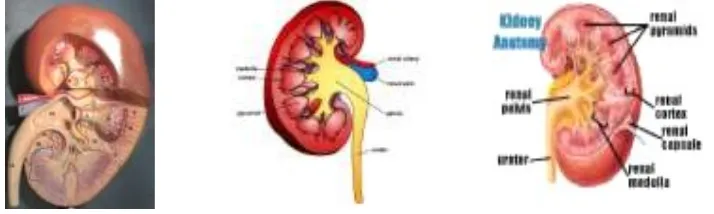

Ginjal pada orang dewasa mempunyai panjang 12-13 cm, lebarnya 6 cm dan beratnya sekitar 150-200 gram. Pada potongan longitudinal ginjal, terbagi 2 daerah yang berbeda, yaitu korteks di bagian luar dan medula di bagian dalam. Medula terdiri dari piramid-piramid yang diselingi oleh bagian korteks yang disebut kolom Bertini.

Piramid tersebut terdiri dari segmen tubulus dan duktus pengumpul (duktus koligentes), dimana dari tiap piramid membentuk duktus papilaris Bellini yang terbentuk dari banyak duktus pengumpul. Setiap duktus papilaris masuk ke kaliks minor dan bersatu membentuk kaliks mayor yang selanjutnya membentuk pelvis ginjal.

Gambar 3. Potongan longitudinal ginjal

I.1. PERUBAHAN ANATOMI GINJAL PADA LANJUT USIA

Pada lansia ginjal berukuran lebih kecil dibanding dengan ginjal pada usia muda. Pada usia 90 tahun beratnya berkurang 20-30 % atau 110-150 gram bersamaan dengan pengurangan ukuran ginjal.

Pada studi kasus dari McLachlan dan Wasserman tentang panjang, luas dan kemampuan untuk berkembang dari ginjal yang mendapat urogram i.v, mereka menemukan bahwa panjang ginjal berkurang 0,5 cm per dekade setelah mencapai usia 50 tahun. Dengan bertambahnya usia, banyak jaringan yang hilang dari korteks ginjal, glomerulus dan tubulus. Jumlah total glomerulus berkurang 30-40 % pada usia 80 tahun, dan permukaan glomerulus berkurang secara progresif setelah 40 tahun, dan yang terpenting adalah terjadi penambahan dari jumlah jaringan sklerotik. Meskipun kurang dari 1 % glomerulus sklerotik pada usia muda, persentase ini meningkat 10-30 % pada usia 80 tahun. Hali ini diketahui dari glomerulus yang masih berfungsi, beberapa perubahan telah diketahui dan dicatat, termasuk pengurangan ukuran dan jumlah dari glomerulus.

pengaturan sistem keseimbangan. Tubulus juga ikut berubah, jumlah dan panjang tubulus proksimal berkurang, juga sering didapati divertikel pada tubulus distal. Perubahan pada pembuluh darah dan tubulus pada lansia ini sering berhubungan dengan fibrosis pada daerah interstitial.

I.2. PERUBAHAN FUNGSI GINJAL PADA LANJUT USIA

Pada lansia banyak fungsi hemostasis dari ginjal yang berkurang, sehingga merupakan predisposisi untuk terjadinya gagal ginjal. Meskipun anatomi dan perubahan fungsi dijelaskan disini, apabila seseorang telah memasuki dekade ke-9 atau bahkan ke-10 dalam kehidupannya, ginjal yang sudah tua tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan fungsi hemostasis, kecuali bila timbul beberapa penyakit yang dapat merusak ginjal.

Penurunan fungsi ginjal mulai terjadi pada saat seseorang mulai memasuki usia 30 tahun dan 60 tahun, fungsi ginjal menurun sampai 50 % yang diakibatkan karena berkurangnya jumlah nefron dan tidak adanya kemampuan untuk regenerasi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan faal ginjal pada lanjut usia antara produksi yang menurun serta massa otot yang berkurang. Maka yang paling tepat untuk menilai faal ginjal pada lanjut usia adalah dengan memeriksa Creatinine Clearance.

Renal Plasma Flow ( RPF ) dan Glomerular Filtration Rate (GFR) menurun sejak usia 30 tahun.

I.3. PERUBAHAN ALIRAN DARAH GINJAL PADA LANJUT USIA

Aliran darah ginjal berasal dari arteri renalis dari cabang aorta abdominalis, saat arteri masuk dalam hilus, arteri tersebut bercabang menjadi arteri interlobaris yang berjalan di antara piramid membentuk arteriol-arteriol interlobularis yang tersusun secara paralel dalam korteks yang selanjutnya membentuk arteriola eferen yang bercabang membentuk sistem portal kapiler yang mengelilingi tubulus, lalu darah dialirkan ke dalam jalinan vena interlobularis, vena arkuata, vena interlobaris, vena renalis, dan akhirnya ke vena cava inferior.

Ginjal menerima sekitar 20 % dari alirandarah jantung atau sekitar 1 L/menit darah dari 40 % hematokrit, plasma ginjal mengalir sekitar 600 mL/menit. Normalnya 20 % dari plasma disaring di glomerulus dengan GFR 120 mL/menit atau sekitar 170 L/hari. Penyaringan terjadi di tubular ginjal dengan lebih dari 99 % yang terserap kembali meninggalkan pengeluaran urin terakhir 1-1,5 liter per hari.

Gambar 4. Aliran darah ginjal

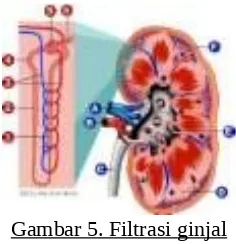

I.4. PERUBAHAN LAJU FILTRASI GLOMERULUS PADA LANJUT USIA

Salah satu indeks fungsi ginjal yang paling penting adalah laju filtrasi glomerulus (GFR). GFR memberikan informasi tentang jumlah jaringan yang berfungsi. Cara yang paling teliti untuk mengukur GFR adalah tes bersihan insulin. Tetapi cara ini jarang digunakan dalam klinik, karena melibatkan infus intravena dengan kecepatan konstan dan pengumpulan kemih pada saat-saat tertentu dengan kateter. Cara yang biasa digunakan adalah tes bersihan kreatinin endogen (terbentuk di dalam tubuh) yang jauh lebih sederhana pelaksanaannya. Untuk melakukan tes bersihan kreatinin cukup mengumpulkan spesimen kemih 24 jam dan satu spesimen darah yang diambil dalam waktu 24 jam yang sama.

Gambar 5. Filtrasi ginjal

Pada usia lanjut terjadi penurunan GFR. Hal ini dapat disebabkan karena total aliran aliran darah ginjal dan pengurangan dari ukuran dan jumlah glomerulus. Pada beberapa penelitian yang menggunakan bermacam-macam metode, menunjukkan bahwa GFR tetap stabil setelah usia remaja hingga usia 30-35 tahun, kemudian menurun hingga 8-10 ml/menit/1,73 m2/dekade.

serum 0,8 mg/dl dibandingkan dengan usia 30 tahun dengan ukuran yang sama menggambarkan penurunan GFR sebesar 40-50%.

Untuk menilai GFR/creatinine clearance rumus di bawah ini cukup akurat bila digunakan pada usia lanjut.

I.5. PERUBAHAN FUNGSI TUBULUS PADA LANJUT USIA

Fungsi tubulus normal adalah untuk reabsorbsi selektif dari cairan di dalam tubulus dan sekresi zat-zat yang dibentuk oleh sel-sel yang dibentuk oleh sel-sel tubulus atau yang beredar di dalam kapiler-kapiler peritubular ke dalam lumen tubulus. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai macam hormon, tekanan gas dan konsentrasi elektrolit plasma.

Tes yang sering dilakukan untuk fungsi tubulus proksimal adalah tes ekskresi fenolsulfonftalein (PSP) dan paraaminohipurat (PAH). Sedangkan tes untuk fungsi tubulus distal adalah pemekatan, pengenceran, pengasaman dan konsentrasi natrium.

Aliran plasma ginjal yang efektif (terutama tes eksresi PAH) menurun sejalan dari usia 40 ke 90-an. Umumnya filtrasi tetap ada pada usia muda, kemudian berkurang tetapi tidak terlalu banyak pada usia 70, 80 dean 90 tahunan. Transpor maksimal tubulus untuk tes ekskresi PAH menurun progresif sejalan dengan peningkatan usia dan penurunan GFR.

Penemuan ini mendukung hipotesis untuk menentukan jumlah nefron yang masih berfungsi, misalnya hipotesisyang menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan gangguan pada transpor tubulus, tetapi berhubungan dengan atrofi nefron sehingga kapasitas total untuk transpor menurun.

Transpor glukosa oleh ginjal dievaluasi oleh Miller, Mc Donald dan Shiock pada kelompok usia antara 20-90 tahun. Transpor maksimal Glukosa (TmG) diukur dengan metode clearance. Pengurangan TmG sejalan dengan GFR oleh karena itu rasio GFR : TmG tetap pada beberapa dekade.

Penemuan ini mendukung hipotesis jumlah nefron yang masih berfungsi, kapasitas total untuk transpor menurun sejalan dengan atrofi nefron. Sebaliknya dari penurunan TmG, ambang ginjal untuk glukosa meningkat sejalan dengan peningkatan usia. Ketidaksesuaian ini tidak dapat dijelaskan tetapi mungkin dapat disebabkan karena kehilangan nefron secara selektif.

Dari suatu penelitian tentang asam basa, dimana diberikan 0,19/kg NH4CL pada 26 sukarelawan dalam keadaan normal usia 72 - 93 tahun, semuanya menunjukan peningkatan cepat sekresi asam dari ginjal dan umumnya pH minimal urin pada usia muda dan tua adalah sama, meskipun pada orang tua mensekresi hanya 19% dari beban asam selama lebih dari 8 jam dibandingkan dengan usia muda yang

Cratinine Clearance (pria) = (140-umur) X BB (kg) ml/menit

72 X serum cretinine (mg/dl)

mencapai 35%. Mungkin penurunan kemampuan sekresi asam berhubungan dengan penurunan GFR dan sebagai hasil dari pengurangan jumlah nefron.

I.6. PERUBAHAN PENGATURAN NATRIUM

Pada orang tua, batas dari ekskresi natrium dan penyimpangan natrium belum dapat dijelaskan secara sistematis. Ginjal pada usia tua yang biasanya membuang natrium, pada saat kekurangan natrium akan cenderung mengurangi pembuangan natrium, meskipun mungkin kemampuan untuk homeostatis natrium berkurang.

Ion Na merupakan yang utama diluar sel. Kadar ion Na di luar sel adalah 145 meq/I dan di dalam sel adalah 10 meq/I. Keadaan keseimbangan ini dipertahankan oleh sistem pompa Na-K-ATP-ase. Karena merupakan partikel dengan jumlah yang terbesar maka kadar ion Na sangat menentukan pengaruhnya dalam hal osmolitas cairan ekstra sel.

Osmolitas darah juga ditentukan oleh kadar ureum dan glukosa darah. Ureum sifatnya tidak dapat mengikat cairan ekstra sel, sehingga osmolitas yang efektif hanya dipengaruhi oleh ion Na, glukosa dan urea adalah kurang dari 10 mosmol/kg sehingga osmolitas darah yang efektif dapat dikatakan hanya ditentukan oleh kadar ion Na dalam plasma.

Natrium secara normal difiltrasi dalam jumlah besar, tetapi ia bergerak pasif keluar dari sejumlah bagian nefron serta ditranspor aktif keluar tubulus proksimal, parsascenden, tubulus distal, dan tubulus colligens. Normalnya 96% sampai diatas 99% natium yang di filtrasi akan direabsorpsi bersama ion klorida.

Karena natrium merupakan kation yang paling banyak dalam cairan ekstrasel dan bertanggung jawab bagi lebih dari 90% solut aktif secara osmotik didalam plasma dan cairan interstitial maka jumlah natrium dalam badan merupakan penentu utama volume cairan ekstra sel. Melalui mekanisme ini, jumlah natrium yang diekskresikan disesuaikan dengan jumlah yang dimakan. Sehingga pengeluaran natrium urin berkisar kurang dari 1 meq/hari atau dapat lebih bila masukan natrium tinggi.

Defisiensi natrium dapat mengakibatkan hipovolemik dengan gejala klinik berupa : Takikardi, Hipotensi, Oliguria, dan Azotemia. Kelebihan natrium dalam tubuh dapat mengakibatkan edema dengan atau tampa gangguan sirkulasi.

Penurunan jumlah natrium pada umumnya disebabkan oleh karena gangguan pencernaan pada lanjut usia. Penyebab kehilangan natrium dapat melalui muntah atau diare.

Epstein membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk homeostasis natrium pada usia muda dan lanjut usia dengan diet natrium ( 10 meq ). Waktu yang dibutuhkan untuk keseimbangan natrium pada usia muda adalah 17,6 jam, sedangkan pada lanjut usia 31 jam. Meskipun perbedaannya banyak tetapi implikasi klinisnya tidak jelas.

Konsentrasi natrium serum merupakam indeks yang baik untuk keseimbangan total cairan tubuh. Hiponatrenia dapat terjadi bila kelebihan cairan dan sering terjadi indikasi untuk membatasi ekskresi air. Hipernatremia sebenarnya disebabkan karena kekurangan air.

I.7. PERUBAHAN PENGATURAN KALIUM

sel. Kadar ion K di luar sel berkisar antara 3,5 – 5,5 meq/liter, sedangkan di dalam sel antara 150-160 meq/liter. Perubahan ion K di dalam dan di luar sel mengakibatkan perubahan potensial listrik membran sel. Pada hipokalemia, potensial istirahat (resting potential) membran sel menjadi lebih besar sehingga perbedaan antara potensial ambang (treshold potential) dengan potensial istirahat bertambah besar. Akibatnya sel menjadi kurang peka terhadap rangsangan. Sedangkan pada hiperkalemia terjadi hal sebaliknya sehingga mengakibatkan sel menjadi kurang peka terhadap rangsangan.

Gejala klinis yang timbul akibat gangguan keseimbangan K ini tergantung dari kecepatan perubahan rasio ion K di dalam dan di luar sel. Gejala klinis akan lebih nyata pada perubahan rasio yang terjadi secara tiba-tiba (akut) dibandingkan perubahan yang kronik.

Keseimbangan ion K diatur oleh :

1. Distribusi ion K di dalam maupun di luar sel.

i. Yang dimaksud dengan distribusi ion K di dalam maupun di luar sel adalah kesanggupan ion K masuk ke dalam dan ke luar dari sel. Dalam keadaan asidosis, ion H menjadi berlebihan di luar sel sehingga kelebihan ini masuk ke dalam sel. Untuk menjaga keseimbangan listrik maka Ion K dan ion Na keluar dari sel sehingga terjadi pada kadar ion K di luar sel meninggi. Demikian sebaliknya terjadi pada alkalosis.

ii. Insulin merangsang masuknya ion K ke dalam sel. Pada pasien diabetes mellitus dimana ada kekurangan insulin, lebih mudah terjadi hiperkalemia disbanding dengan orang normal.

2. Ekskresi ion K melalui ginjal.

i. Ekskresi ion K melalui ginjal terutama melalui tubulus distal. Ekskresi ini terutama dipengaruhi oleh aldosteron, keseimbangan asam basa, kecepatan cairan melalui tubulus distal, masuknya ion K, diuretik dan kadar ion K di dalam sel. Aldosteron yang berlebihan akan menyebabkan ekskresi ion K bertambah sedangkan ion Na diretensi.

Dalam keadaan alkalosis, ekskresi ion K bertambah dan sebaliknya terjadi pada asidosis. Kecepatan cairan melalui tubulus distal juga mempengaruhi ekskresi ion K. Bila kecepatan bertambah, ekskresi juga bertambah. Pemberian infus yang mengandung ion Na dalam jumlah banyak akan menyebabkan ekskresi ion K bertambah. Bila masukan ion K bertambah secara akut baik melalui infus maupun melalui makanan sehari-hari, ekskresi ion K akan bertambah melalui ginjal.

Demikian sebaliknya akan terjadi bila masukan ion K dibatasi. Diuretik osmotik, asam etakrinik, tiazid, penghambat karbonik anhidrase dan furosemid menyebabkan peningkantan ekskresi ion K. Sedangkan spironolakton dan triamteren akan mengurangi ekskresi ion K melalui ginjal. Kadar ion K dalam sel yang tinggi akan menyebabkan ekskresi ion K melalui ginjal bertambah. Dalam keadaan alkalosis ion K amsuk ke dalam sel sehingga kadar dalam sel meningkat, tetapi ekskresi ion K melalui ginjal bertambah.

I.8. PERUBAHAN PENGATURAN KESEIMBANGAN AIR

pekat atau lebih encer jika disbanding dengan plasma tersebut. Banyaknya jumlah cairan yang diminum dapat menyebabkan kemih menjadi encer dan kelebihan air yang terjadi akan diekskresikan dengan cepat.

Sebaliknya pada waktu tubuh kehilangan cairan atau terjadi asupan solut yang berlebihan, akan menyebabkan kemih yang sangat pekat sehingga solut banyak yang terbuang.

Perubahan fungsi ginjal berhubungan dengan usia, dimana pada peningkatan usia maka pengaturan metabolisme air menjadi terganggu yang sering terjadi pada lanjut usia. Jumlah total air dalam tubuh menurun sejalan dengan peningkatan usia. Massa tubuh memperlihatkan penurunan sejalan dengan peningkatan usia yaitu dari 35-60 % pada usia 20 tahun menjadi 45-55 % pada usia 80 tahun.

Penurunan ini lebih berarti pada perempuan daripada laki-laki, prinsipnya adalah penurunan indeks massa tubuh karena terjadi peningkatan jumlah lemak dalam tubuh. Pada lanjut usia, untuk mensekresi sejumlah urin atau kehilangan air dapat meningkatkan osmolaritas cairan ekstraseluler dan menyebabkan penurunan volume yang mengakibatkan timbulnya rasa haus subjektif. Pusat-pusat yang mengatur perasaan haus timbul terletak pada daerah yang menghasilakan ADH di hypothalamus.

Dalam ginjal ADH secara tidak langsung mengakibatkan proses utama yang terjadi dalam lengkung Henle melalui 2 mekanisme yang berhubungan satu dengan yang lain yaitu :

-Aliran darah di medulla berkurang bila terdapat ADH sehingga mengurangi pengeluaran solut dari daerah interstitial yang selanjutnya akan mengakibatkan keadaan yang semakin hiperosmotik.

-ADH meningkatkan permeabilitas duktus koligentes dan tubulus distal sehingga makin banyak air yang berdifusi keluar untuk membentuk keseimbangan dengan cairan interstitial yang hiperosmotik.

Kedua mekanisme ini bekerja menghasilkan kemih yang pekat sehingga mengurangi volume ekskresi.

Pada lanjut usia, respon ginjal pada vasopressin berkurang bila dibandingkan dengan usia muda yang menyebabkan konsentrasi urin juga berkurang, Kemampuan ginjal pada kelompok lanjut usia untuk mencairkan dan mengeluarkan kelebihan air tidak dievaluasi secara intensif. Orang dewasa sehat mengeluarkan 80 % atau lebih dari air yang diminum (20 ml/kgBB) dalam 5 jam.

II. PENYAKIT GINJAL PADA LANJUT USIA

II.1. GANGGUAN PEMBULUH DARAH GINJAL PADA LANSIA II.1.1. Kelainan Renovaskular

Arteriografi merupakan suatu tes yang tidak membahayakan bagi pasien. Kedua tes ini bisa dilakukan dengan aman pada lansia.

Apabila tidak diatasi, aterosklerosis arteri renal dapat menyebabkan tekanan darah yang tinggi, insufisisensi ginjual kronik atau bahkan gagal ginjal terminal. Angioplasti dan pembedahan memberikan haisl yang baik bagi perbaikan hipertensi renovaskular. Pengobatan jangka panjang dengan obat anti hipertensi bisa mengontrol tekanan darah tetapi tidak mengakibatkan perbaikan dari ginjal atau pencegahan terhadap kerusakan parenkim ginjal.

II.1.2. Kelainan Tromboemboli

Kelainan ini jarang ditemukan dan insidens dari kelainan ini sekitar 1,4 % dari keseluruhan penyakit ginjal. Penyebab paling banyak adalah emboli yang berasal dari kelainan pada jantung, misalnya trombus mural, vegetasi jantung, gagal jantung kongestif dan aritmia jantung. Pembentukan trombus juga dapat berasal dari ginjal itu sendiri, biasanya dari trauma abdomen, pembedahan, kateter angiografi atau keadaan hiperkoagulasi darah secara umum.

Manifestasiklinis bervariasi, seperti demam, mual, muntah dapat terjadi bila kadar BUN (Blood Urea Nitrogen) meningkat atau bahkan juga dapat tanpa gejala. Gagal ginjal akut juga dapat mengakibatkan trombosis bilateral, namun hal ini dapat tidak diketahui karena terbentuknya sirkulasi kolateral. Oklusi arteri ginjal yang berkepanjangan akan mengakibatkan infark sehingga masa parenkim ginjal akan berkurang.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium biasa didapatkan SGOT dan LDH meningkat dalam 1 sampai 2 hari setelah terjadinya infark dan peningkatan LDH dapat bertahan selama 2 minggu. Leukosituria, albuminuria dan hematuria juga sering didapatkan. Infark dapat diketahui dengan pemeriksaan radiologik seperti IVP, CT-scan dan renal arteriografi. Penanganan dini ditujukan untuk mengontrol tekanan darah dan menjaga laju aliran darah ginjal tetap baik. Apabila penanganan terlambat dapat menyebabkan hipertensi dan gagal ginjal kronik.

II.2. PENYAKIT ATEROEMBOLI

Dari pemeriksaan autopsi didapatkan insiden ateroemboli ginjal pada usia > 80 tahun sebesar 12 %. Diagnosa ateroemboli biasanya diketahui pada saat autopsi karena secara klinis kelainan ini tidak menunjukkan gejala yang khas. Faktor resiko yang mendasari adalah pembedahan arteri besar, penggunaan anti koagulan dan faktor-faktor lain. Ateroemboli terutama terjadi pada organ yang mendapat aliran darah langsung dari aorta, oleh karena itu ginjal merupakan organ yang paling banyak terkena.

II.3. NEKROTIK SISTEMIK VASKULITIS II.3.1. Poliarteritis Nodosa

Penyakit ini biasanya disebabkan oleh proses autoimun. Gejala yang ditimbulkan adalah demam, penurunan berat badan, anemia, arthritis, dermatitis, miopati, hipertensi serta gangguan gastrointestinal dan ginjal. Dapat ditemukan juga kelainan pada saraf tepi dan nyeri pada testis. Poliarteritis nodosa meningkat insidensnya pada usia > 60 tahun dan pria lebih sering menderita penyakit ini dibanding wanita.

Dari hasil pemeriksaan sedimen urin ditemukan sel darah merah, sel darah putih, kristal sel darah merah dan protein. Sindrom nefrotik jarang menyertai dan kelainan lanjut dapat terjadi gagal ginjal kronik. Diagnosa ditegakkan dengan biopsi ginjal atau arteriografi pada aneurisma multipel. Bentuk klasik poliarteritis nodosa melibatkan inflamasi dari arteri kecil, sedang dan kapiler. Kematian akibat penyakit ini biasa disebabkan oleh vaskulitis itu sendiri atau karena dari gagal ginjal.

Pengobatan masih kontroversi, namun ada anggapan penggunaan kortikosteroid mungkin bermanfaat.

II.4. PENYAKIT GLOMERULUS

II.4.1. Glomerulonefritis Rapidly Progressive

Penyakit ini jarang ditemukan dan merupakan sindrom yang paling agresif dari glomerulonefritis akut dan memiliki cirri perburukan cepat kea rah gagal ginjal terminal dalam beberapa hari atau minggu, kecuali bila di terapi dengan tepat. Penyebab yang mendasarinya adalah reaksi antigen antibodi pada glomerulus dan kerusakan karena kompleks imun. Gejala yang timbul adalah hematuria dan proteinuria yang akut. Kadang juga disertai edema, hipertensi dan penurunan GFR.

Tidak semua penderita menunjukkan gejala klinis yang seperti disebutkan di atas bahkan mungkin tanpa gejala. Penting untuk diketahui bahwa bukan sesuatu yang normal pada lansia apabila terjadi hematuria dan proteinuria yang tidak ada keluhan tapi merupakan tanda adanya proses patologik yang melibatkan ginjal, ureter atau kandung kemih. Lansia mempunyai prognosis yang buruk terhadap penyakit ini, namun data terakhir menunjukkan pengobatan dengan metal prednisolon mungkin dapat menolong.

II.4.2. Etiologi

1. Glomerulonefritis proliferatif primer 2. Sindrom Goodpasture

3. Vaskulitis (Granulomatosis Wegener, Purpura Henoch Schonlein) 4. Lupus Eritomatosus Sistemik

5. Mikroangiopati trombotik (Sindrom Uremia Hemolitik, Purpura Trombositopeni Trombotik)

6. Diatesa Hemoragik

luka pada pembuluh darah besar biasnya diperlukan tindakan bedah. Perdarahan oleh luka-luka pada pembuluh darah kecil (kapiler, venula) diatasi dengan mekanisme hemostasis.

II.4.3. Manifestasi Klinis

Gejala umumnya adalah hematuria berat, oliguria berat dan nyeri pinggang. Kecurigaan terutama bila ditemukan :

a. Sindrom nefrotik akut pada orang dewasa

b. Hematuria mikroskopik yang berat pada sindrom nefritik akut c. Proteinuria berat pada sindrom nefritik akut

d. Oliguria berat atau anuria

e. Penurunan laju filtrasi glomerulus f. Adanya penyakit sistemik

II.4.4. Pemeriksaan Penunjang

Karena merupakan kedaruratan, yang terpenting adalah biopsi ginjal. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sesuai dengan pada sindrom nefritik akut.

II.4.5. Penatalaksanaan

Terdapat 2 jenis penatalaksanaan, yaitu : 1. Pertukaran plasma

Pertukaran plasma secara intensif, biasanya menukar 4 liter plasma pasien dengan albumin atau cairan plasma protein setiap hari selama 1-2 minggu, diikuti dengan penurunan bertahap dalam frekuensi, dikombinasi dengan imunosupresif dan terapi antitrombotik (biasanya prednisolon 1 mg/kgBB/hari), siklofosfamid 1,5-2,5 mg/kgBB/hari dan dipiridamol 400 mg/hari). Dengan terapi ini, biasanya hanya pasien dengan anuria lengkap yang tidak mengalami perbaikan fungsi ginjal.

2. Terapi steroid pulsasi

Diberikan metilprednisolon secara intravena dengan pulsasi berupa 1 g/hari selama 3 hari kedua untuk 3 dosis dan diulangi 1 minggu kemudian bila responsnya tidak baik.

II.5.INFEKSI SALURAN KEMIH

Infeksi Saluran Kemih (ISK) adalah istilah umum yang dipakai umum yang dipakai untuk menyatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih.

Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik laki-laki maupun wanita dari semua umur, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Akan tetapi dari kedua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering dari pria dengan angka populasi umum, kurang lebih 5-15 %. Untuk menyatakan adanya ISK harus ditemukan bakteri dalam urin. Bakteriuria bermakna yang disertai dengan gejala pada saluran kemih disebut bakteriuria bergejala. Sedangkan yang tanpa gejala disebut bakteriuria tanpa gejala.

Prevalensi ISK yang tinggi pada usia lanjut antara lain disebabkan karena: Sisa urin dalam kandung kemih meningkat akibat pengosongan kandung

Mobilitas menurun.

Pada usia lanjut nutrisi sering kurang baik.

Sistem imunitas menurun, baik seluler maupun humoral. Adanya hambatan pada aliran urin.

Hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat.

II.5.1. Etiologi

ISK pada usia lanjut dipandang dari segi penatalaksanaan sering dibedakan atas: (Russel, B.M 1989, Tolkoff, Rubu NE dan Rubin RH 1989).

a. ISK uncomplicated(simple)

ISK yang sederhana yang terjadi pada penderita dengan saluran kencing tak baik anatomik maupun fungsionil normal. ISK sederhana ini pada usia lanjut terutama mengenai penderita wanita dan infeksi hanya mengenai mukosa superfisial kandung kemih. Penyebab kuman tersering (90%) adalah E coli. b. ISK complicated

Sering menimbulkan banyak masalah karena sering kuman penyebab sulit diberantas, kuman penyebab sering resisten terhadap beberapa macam antibiotik, sering terjadi bakteriemia,sepsis, dan shok. Penyebab kuman pada ISK complicated adalah Pseudomonas, Proteus, dan Klebsiela. ISK complicated tejadi bila terdapat keadaan-kadaan sebagai berikut:

1. Kelainan abnormal saluran kemih, misalnya batu( pada usia lanjut kemungkinan terjadinya batu lebih besar dari pada usia muda). Reflek vesiko urethral obstruksi, paraplegi, atoni kandung kemih, kateter kandung kemih menetap, serta prostatitis menahun.

2. Kelainan faal ginjal, baik gagal ginjal akut (GGA) maupun gagal ginjal kronis (GGK).

Bermacam-macam mikroorganisme dapat menyebabkan ISK. Mikroorganisme yang paling sering adalah bakteri aerob. Saluran kemih normal tidak dihuni oleh bakteri atau mikroba lain, karena itu urin dalam ginjal dan buli-buli biasanya steril. Walaupun demikian uretra bagian bawah terutama pada wanita dapat dihuno oleh bakteri yang jumlahnya makin kurang pada bagian yang mendekati kandung kemih. Selain bakteri aerob, ISK juga dapat disebabkan oleh virus, ragi, dan jamur.

Penyebab terbanyak adalah Gram-negatif termasuk bakteri yang biasanya menghuni usus yang kemudian naik ke system saluran kemih. Dari Gram-negatif ternyata E.Coli menduduki tempat teratas, yang kemudian diikuti oleh Proteus, Klebsiela, Enterobacter, dan Pseudomonas.

dalam urin merupakan penyebab ISK bersangkutan, contoh urin yang dipakai sebaiknya diambil dengan aspirasi suprapubik.

Virus juga sering ditemukan pada urin tanpa ada gejala ISK akut. Adenovirus tipe 11 dan 12 diduga sebagai penyebab sistitis hemoragik. Sisititis hemoragik dapat juga disebabkan oleh Schistosoma hematobium yang termasuk golongan cacing pipih. Candida merupakan jamur yang paling sering menyebabkan ISK terutama pada pasien dengan kateter, pasien DM atau yang mendapat pengobatan dengan antibiotik spektrum luas. Candida yang paling sering ialah Candida albicans dan Candida tropicalis. Semua jamur sistemik dapat menulari saluran kemih secara hematogen.

II.5.2. Patogenesis

Masukmya mikroorganisme ke dalam saluran kemih dapat melalui : 1. Penyebaran endogen yaitu kontak langsung dari tempat infeksi tersebut. 2. Hematogen

3. Limfogen

4. Eksogen sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistiskopi.

Dua jalur utama terjadinya ISK adalah hematogen dan asending, tetapi dari kedua cara ini asendinglah yang paling sering terjadi. Infeksi hematogen kebanyakan terjadi pada pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah atau pasien yang sementara mendapat pengobatan imunosupresif. Infeksi asending dapat terjadi mulai dari kolonisasi uretra dan daerah introitus vagina, masuknya mikroorganisme dalam kandung kemih, multiplikasi bakteri dalam kandung kemih dan pertahanan kandung kemih kemudian naiknya bakteri dari kandung kemih ke ginjal.

II.5.3. Gejala Klinis

Gejala klinis ISK tidak khas dan bahkan pada sebagian pasien tanpa gejala. Gejala yang sering ditemukan ialah disuria, polakisuria, dan terdesak kencing yang biasanya terjadi bersamaan. Nyeri suprapubik dan daerah pelvis. Polakisuria terjadi akibat kandung kemih tidak dapat menampung urin lebih dari 500 mL karena mukosa yang meradang sehingga sering kencing. Stranguria yaitu kencing yang susah dan disertai kejang otot pinggang yang sering ditemukan pada sistitis akut. Tenesmus adalah rasa nyeri dengan keinginan mengosongkan kandung kemih meskipun telah kosong. Nokturia ialah cenderung sering kencing pada malam hari akibat kapasitas kandung kemih menurun. Sering juga ditemukan enuresis nokturnal sekunder yaitu ngompol pada orang dewasa, prostatismus yaitu kesulitan memulai kencing dan kurang deras arus kencing. Nyeri uretra, kolik ureter dan ginjal.

Gejala klinis ISK sesuai dengan bagian saluran kemih yang terinfeksi sbb : - pada ISK bagian bawah, keluhan pasien biasanya berupa rasa sakit atau

rasa panas di uretra sewaktu kencing dengan air kemih sedikit-sedikit serta rasa tidak enak di daerah suprapubik.

- Pada ISK bagian atas dapat ditemukan gejal sakit kepala, malaise, mual, muntah, demam, menggigil, rasa tidak enak, atau nyeri di pinggang. II.5.4. Pemeriksaan Laboratorium

Leukosuria atau piuria merupakan salah satu petunjuk penting terhadap dugaan adalah ISK. Dinyatakan positif bila terdapat >5 leukosit/lapang pandang besar (LPB) sedimen air kemih. Adanya leukosit silindere pada sediment urin menunjukkan adanya keterlibatan ginjal. Namun adanya leukosuria tidak selalu menyatakan adanya ISK karena dapat pula dijumpai pada inflamasi tanpa infeksi.

b. Hematuria

Dipakai oleh beberapa peneliti sebagai petunjuk adanya ISK, yaitu bila dijumpai 5-10 eritrosit/LPB sedimen urin. Dapat juga disebabkan oleh berbagai keadaan patologis baik berupa kerusakan glomerulus ataupun oleh sebab lain misalnya urolitiasis, tumor ginjal, atau nekrosis papilaris.

2. Bakteriologis a. Mikroskopis

Dapat digunakan urin segar tanpa diputar atau tanpa pewarnaan gram. Dinyatakan positif bila dijumpai 1 bakteri /lapangan pandang minyak emersi.

b. Biakan bakteri

Dimaksudkan untuk memastikan diagnosis ISK yaitu bila ditemukan bakteri dalam jumlah bermakna sesuai dengan criteria Cattell , 1996 :

- Wanita, simtomatik

≥10² organisme koliform/mL urin plus piuria, atau ≥105 organisme pathogen apapun/mL urin, atau

Adanya pertumbuhan organisme pathogen apapun pada urin yang diambil dengan cara aspirasi suprapubik

- Laki-laki, simtomatik

≥103 organisme patogen/mL urin - Pasien asimtomatik

≥105 organisme patogen/mL urin pada 2 contoh urin berurutan.

3. Tes kimiawi

Yang paling sering dipakai ialah Tes reduksi griess nitrate. Dasarnya adalah sebagian besar mikroba kecuali enterokoki, mereduksi nitrat bila dijumpai lebih dari 100.000 – 1.000.000 bakteri. Konversi ini dapat dijumpai dengan perubahan warna pada uji carik. Dipakai untuk penyaringan atau pengamatan pada pasien rawat jalan. Sensitivitas 90,7 % dan spesifisitas 99,1 % untuk mendeteksi Gram-negatif. Hasil palsu terjadi bila pasien sebelumnya diet rendah nitratt, diuresis banyak, infeksi oleh enterokoki dan asinetobakter.

4. Tes Plat-Celup (Dip-slide)

sesuai dengan jumlah kuman antara 1000 dan 10.000.000 dalam tiap mL urin yang diperiksa. Cara ini mudah dilakukan, murah dan cukup akurat. Tetapi jenis kuman dan kepekaannya tidak dapat diketahui.

5. Pemeriksaan Radiologis dan pemeriksaan lainnya

Pemeriksaan radiologis dimaksudkan untuk mengetahui adanya batu atau kelainan anatomis yang merupakan faktor predisposisi ISK. Dapat berupa pielografi intravena (IVP), ultrasonografi dan CT-scanning.

Gambar 6. Hasil Ultrasonografi dan pemeriksaan CT-scanning

II.5.5. Diagnosis Banding

Infeksi atau iritasi pada periuretra atau vagina.

II.5.6. Komplikasi

Pielonefritis akut, septkemia dan kerusakan ginjal.

II.5.7. Penatalaksanaan

Pasien dianjurkan banyak minum agar diuresis meningkat, diberikan obat yang menyebabkan suasana urin alkali jika terdapat disuria berat dan diberikan antibiotik yang sesuaii. Biasanya ditujukan untuk bakteri Gram-negatif dan obat tersebut harus tinggi konsentrasinya dalam urin.

Wanita dengan bakteriuria asimtomatik atau gejala ISK bagian bawah cukup diobati dengan dosis tunggal atau selama 5 hari. Kemudian dilakukan pemeriksaan urin porsi tengah seminggu kemudian, jika masih positif harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada pria, kemungkinan terdapat kelainan saluran kemih lebih besar, sehingga sebaiknya diberikan terapi antibiotik selama 5 hari, bukan dosis tunggal dan diadakan pemeriksaan lebih lanjut.

pasien dengan kelainan anatomi. Pasien diminta banyak minum agar sering berkemih dan dianjurkan untuk minum antibiotik segera setelah berhubungan intim. Pada kasus sulit dapat diberikan profilaksis dosis rendah sebelum tidur setiap malam, misalnya nitrofurantoin, trimetroprim dan sulfametoksazol, biasanya 3-6 bulan.

Jenis kedua adalah dimana infeksi terjadi persisten dengan kuman yang sama. Di luar kemungkinan resistensi kuman ini biasanya merupakan tanda terdapat infeksi seperti batu atau kista. Biasanya dibutuhkan antibiotik jangka panjang.

II.6. SINDROM NEFROTIK

Biasanya 1 dari 4 penderita sindrom nefrotik adalah penderita dengan usia > 60 tahun. Namun secara tepatnya insiden dan prevalen sindrom nefrotik pada lansia tidak diketahui karena sering terjadi salah diagnosa. Apabila penyebab dari penyakit ini adalah penyakit sistemik maka dapat ditemukan gejala klinis sesuai dengan penyebabnya. Pada lansia dengan DM sering dihubungkan dengan kelainan glomerulus yang megakibatkan sindrom nefrotik pada lansia.

II.6.1. Etiologi

Penyebab sindrom nefrotik pada dewasa adalah :

1. Glomerulonefritis primer (sebagian besar tidak diketahui sebabnya) a. Glomerulonefritis membranosa

b. Glomerulonefritis kelainan minimal c. Glomerulonefritis membranoproliferatif d. Glomerulonefritis paskastreptokok 2. Glomerulonefritis sekunder

a. Lupus eritematosus sistemik

b. Obat ( penisilinamin, kaptopril, AINS)

c. Neoplasma (kanker payudara, kolon, bronkus)

d. Penyakit sistemik yang mempengaruhi glomerulonefritis (DM, amiloidosis)

II.6.2. Patofisiologi

Terjadi proteinuria akibat peningkatan permeabilitas membrane glomerulus. Sebagian besar protein dalam urin adalah albumin sehingga jika laju sintesis hepar dilampaui, meski telah berusaha ditingkatkan, terjadi hipoalbuminemia. Hal ini menyebabkan retensi garam dan air.

II.6.3. Manifestasi Klinik

Gejala utama yang ditemukan adalah : a. Proteinuria > 3,5 g/hari

b. Hipoalbuminemia < 30 g/l

c. Edema generalisata. Terutama jelas pada kaki, namun dapat ditemukan edema muka, asites dan efusi pleura

d. Hiperlipidemia, umumnya ditemukan hiperkolesterolemia

II.6.4. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan urin dan darah untuk memastikan proteinuria, proteinuria, hipoalbuminemia dan heperlipidemia. Diperiksa fungsi ginjal dan hematuria. Biasanya ditemukan penurunan kalsium plasma. Diagnosis pasti melalui biopsi ginjal.

II.6.5. Komplikasi

Gagal ginjal akut, trombosis, infeksi dan malnutrisi.

II.6.6. Penatalaksanaan

Tentukan penyebabnya (biopsi ginjal pada seluruh orang dewasa) 1. Penatalaksanaan edema

Dianjurkan untuk tirah baring dan memakai stoking yang menekan, terutama untuk paisen lanjut usia. Hati-hati pada pemberian diuretic, karena adanya proteinuria berat dapat menyebabkan gagal ginjal atau hipovolemik. Harus diperhatikan dan dicatat keseimbangan cairan pasien, biasanya diusahakan penurunan berat badan dan cairan 0,5-1 kg/hari. Dilakukan pengawasan terhadap kalium plasma, natrium plasma, kreatinin dan ureum. Bila perlu diberikan tambahan kalium.

Diuretik yang biasanya diberikan adalah diuretic ringan, seperti tiazid atau furosemid dosis rendah, dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan. Garam dalam diet dan cairan dibatasi bila perlu. Pemberian albumin i.v hanya diperlukan pada kasus-kasus refrakter, terutama bila terjadi kekurangan volume intravaskular atau oliguria.

2. Memperbaiki nutrisi

Dianjurkan pemberian makanan tinggi kalori dan rendah garam. Manfaat diet tinggi protein tidak jelas dan mungkin tidak sesuai karena adanya gagal ginjal, biasanya cukup dengan protein 50-60 g/hari ditambah kehilangan dari urin.

3. Mencegah infeksi

Diberi antibiotik profilaksis, terutama terhadap infeksi pneumokok. 4. Pertimbangkan obat antikoagulasi

Dilakukan pada pasien dengan sindrom nefrotik berat, kecuali bila terdapat kontraindikasi. Tetapi (biasanya warfarin) dipertahankan sampai penyakitnya sembuh.

5. Penatalaksanaan penyebabnya

Pada dewasa tidak sama seperti anak-anak diberi terapi steroid sebagai penegakan diagnosis, kelainan minimal hanya menjadi penyebab yang mendasarinya.

II.6.7. Prognosis

Prognosis dari sindrom nefrotik biasanya 50 % menjadi gagal ginjal terminal, 25% fungsi ginjal baik, namun masih terdapat hasil pemeriksaan urin yang tidak normal dan 25 % relaps spontan.

II.7. GAGAL GINJAL AKUT

Gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba, tapi tidak seluruhnya dan reversibel. Kelainan ini mengakibatkan peningkatan BUN (Blood Urea Nitrogen) serum dan kreatinin. Lansia cenderung mengalami GGA yang bersifat progresif yang mengakibatkan peningkatan morbiditas.

20% penderita dengan GGA mengalami kerusakan ginjal yang berat, untuk itu setiap orang yang merawat lansia harus dilengkapi dengan kemampuan untuk mengevaluasi GGA.

II.7.1. Etiologi

Diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu : 1. Praginjal atau sirkulasi.

2. Terjadi akibat kurangnya perfusi ginjal dan perbaikan dapat terjadi dengan cepat setelah kelainan tersebut diperbaiki, misalnya hipovolemia atau hipotensi, penurunan curah jantung dan peningkatan viskositas darah.

3. Ginjal atau parenkimal

4. Akibat penyakit pada ginjal atau pembuluhnya. Terdapat kelainan histology dan kesembuhan tidak tejadi dengan segera pada perbaikan faktor praginjal atau obstuksi, misalnya nekrosis tubular akut, nekrosis kortikal akut, penyakit glomerulus akut, obstruksi vascular akut dan nefrektomi.

5. Pascaginjal atau obstruksi.

6. Terjadi akibat obstruksi aliran urin, misalnya obstruksi pada kandung kemih, uretra, kedua ureter, dsb.

Penyebab GGA pada usia lanjut berbeda dengan penyebab GGA pada orang dewasa. Pada usia lanjut penyebab GGA berturut-turut sebagai berikut : (potret GA, Bennet WM, 1991)

1. Sebagian besar (50%) karena dehidrasi atau gangguan elektrolit 2. Obstruksi merupakan 40% penyebab GGA, terutama hipertrofi prostat 3. Kelainan ginjal primer hanya merupakan sebagian kecil (10%) dari GGA

pada usia lanjut.

II.7.2. Diagnosis

Diagnosis kelainan praginjal ditegakkan berdasarkan adanya tanda-tanda gagal ginjal akut (biasanya oliguria dengan kenaikan kreatinin dan ureum plasma), urin yang terkonsentrasi dengan retensi natrium sehingga konsentasi natrium urin rendah, dan perbaikan bila faktor praginjal dihilangkan. Umumnya penyebab jelas diketahui.

Pada kelainan instrinsik, penyebab paling sering adalah nekrosis tubular akut. Terjadi kerusakan yang parah tapi reversibel pada sel-sel tubulus, biasanya akibat syok atau nefrotoksin. Gejala biasanya gagal ginjal dengan oliguria akut sembuh spontan dalam 1-3 minggu. Dapat pula disebabkan obstruksi tubular akut, reaksi alergi, dan sebagainya. Gambaran klinisnya berupa gagal ginjal dengan oliguria akut, oliguria berat atau anuria. Diagnosis pasti ditegakkan dengan biopsi ginjal untuk mengetahui kelainan patologinya.

Gambar 7. Biopsi ginjal II.7.3. Komplikasi

1. Jantung : edema paru, aritmia, efusi pericardium

2. Gangguan elektrolit : hiperkalemia, hiponatremia, asidosis

3. Neurologi : iritabilitas neuromuskular, tremor, koma, gangguan kesadaran dan kejang.

4. Gastrointestinal : nausea, muntah, gastritis, ulkus peptikum, perdarahan gastrointestinal

5. Hematologi : anemia, diastesis hemoragik

6. Infeksi : pneumonia, septicemia, infeksi nosokomial

II.7.4. Penatalaksanaan

Perbedaannya dengan gagal ginjal kronik adalah pasien memiliki kemungkinan lebih besar memerlukan terapi spesifik dengan cepat. Lebih terlihat sakit, lebih jelas oliguria, dan lebih terpapar kemungkinan komplikasi akut seperti hiperkalemia dan perdarahan saluran cerna.

Penatalaksanaan yang terpenting adalah mengetahui dimana letak kelainannya. Kemudian gagal ginjal ditatalaksana sampai fungsinya kembali.

Bila kelainannya praginjal, perbaikan dapat langsung terjadi bila faktor pencetusnya dihilangkan. Namun pada beberapa kasus, perbaikan baru terjadi setelah beberapa jam.

Pada kasus obstruksi, penyebab harus dihilangkan secara permanent karena dapat menyebabkan gangguan fungsi tubulus yang berat. Diuresis massif dapat terjadi setelah obstruksi akut dihilangkan. JIka kehilangan cairan tidak segera diganti, dapat terjadi dehidrasi berat atau hipernatremia.

Penatalaksanaan secara umum adalah :

Diagnosa dan tatalaksana penyebab

- Kelainan praginjal. Dilakukan pengkajian klinis meliputi faktor pencetus, keseimbangan cairan dan status dehidrasi. Kemudian diperiksa konsentrasi natrium urin, volume darah dikoreksi, diberikan diuretik, dipertimbangkan pemberian inotropik dan dopamine.

- Kelainan ginjal . Dilakukan pengkajian klinis , urinalisa , mikroskopik urin , dan

- Kelainan pascaginjal . Dilakukan pengkajian klinis meliputi apakah kandung kemih penuh , ada pembesran prostat, gangguan miksi, atau nyeri pinggang. Dicoba memasang kateter urin, selain untuk mengetahui adanya obstruksi juga untuk pengawasan akurat dari urin dan mengambil bahan pemeriksaan. Bila perlu dilakukan USG ginjal.

Penatalaksanaan gagal ginjal

- Mencapai dan mempertahankan keseimbangan natrium dan air. Masukan natrium dibatasi hingga 60 mmol/ hari dan cairan cukup 500 ml/hari di luar kekurangan hari sebelumnya atau 30 ml/jam di luar jumlah urin yang dikeluarkan jam sebelumnya. Namun keseimbangan harus tetap diawasi. - Memberikan nutrisi yang cukup. Bila melalui suplemen tinggi kalori atau

hiperalimentasi intravena.

- Mencegah dan memperbaiki hiperkalemia. Dilakukan perbaikan asidosis, pemberian glukosa dan insulin intravena, penambahan kalium, pemberian kalsium intravena pada kedaruratan jantung.

- Mencegah dan memperbaikai infeksi, terutama ditujukan terhadap infeksi saluran nafas dan nosokomial. Demam harus segera dideteksi dan diterapi. Kateter harus segera dilepas bila diagnosis obstruksi kandung kemih dapat disingkirkan.

- Mencegah dan memperbaiki perdarahan saluran cerna. Feses diperiksa untuk mengetahui adanya perdarahan dan dapat dilakukan endoskopi. Dapat pula dideteksi dari kenaikan rasio ureum : kreatinin, diertai penurunan hemoglobin. Biasanya antagonis histamin H2 (misalnya ranitidin) diberikan pada pasien sebagai profilaksis.

- Dialisis dini atau hemofiltrasi sebaiknya tidak ditunda sampai ureum tinggi, hiperkalemia, atau terjadi kelebihan cairan. Ureum tidak boleh melebihi 30-40 mmol/liter. Secara umum, continous haemofiltration dan dialisis peritoneal paling baik dipakai di ruang intensif, sedangkan hemodialisis intermiten dengan kateter subklavia ditujukan untuk pasien lain dan sebagai tambahan untuk pasien katabolik yang tidak adekuat dengan dialisis peritoneal atau hemofiltrasi.

Gambar 8. Hemodialisis II.7.5. Prognosis

terutama saluran cerna (10-20%), jantung (10-20%), gagal nafas (15%), dan gagal multiorgan dengan kombinasi hipotensi, septikemia, dan sebagainya.

II.8. GAGAL GINJAL KRONIK

Gagal ginjal kronik adalah penurunan fungsi ginjal yang persisten dan ireversibel, yang biasanya berkembang menjadi gagal jantung terminal. Meyer dkk mengungkapkan bahwa asupan protein yang berlebih pada penderita GGK akan mempercepat terjadinya gagal ginjal terminal yaitu dengan mempecepat sklerosis glomerulus, hipertensi dengan hiperinfiltrasi glomerular. Pasien-pasien penderita GGK harus membatasi asupan natrium untuk mencegah overload cairan.

Gangguan fungsi ginjal terjadi adalah penurunan laju filtrasi glomerulus yang dapat digolongkan ringan, sedang dan berat. Sedangkan gagal ginjal terminal adalah ketidakmampuan ginjal berfungsi dengan adekuat untuk keperluan tubuh (harus dibantu dialisis atau transplantasi).

II.8.1. Etiologi

Glomerulonefritis, nefropati analgesik, nefropati refluks, ginjal polikistik, nefropati diabetik, penyebab lain seperti hipertensi, obstruksi, GOUT, dan tidak diketahui. Pada lanjut usia, penyebab gagal ginjal kronik yang tersering adalah progressive renal sclerosis dan pielonefritis kronis.

II.8.2. Manifestasi klinis

Gejala-gejala akibat gagal ginjal kronik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Manifestasi klinis gagal ginjal kronik

Umum Fatig, malaise, gagal tumbuh, debil Kulit Pucat, mudah lecet, rapuh, leukonikia Kepala dan leher Fetor uremik, lidah kering dan berselaput Mata Fundus hipertensif, mata merah

Kardiovaskular Hipertensi, kelebihan cairan, gagal jantung, perikarditis uremik, penyakit vaskular

Pernafasan Hiperventilasi asidosis, edema paru, efusi pleura

Gastrointestinal Anoreksia, nausea, gastritis, ulkus peptikum, kolitis uremik, diare yang disebabkan oleh antibiotik

Kemih Nokturia, poliuria, haus, proteinuria, penyakit ginjal yang mendasarinya

Reproduksi Penurunan libido, impotensi, amenore, infertilitas, ginekomastia, galaktore

Saraf Letargi, malaise, anoreksia, tremor, mengantuk, kebingungan, flap, mioklonus, kejang, koma Tulang Hiperparatiroidisme, defisiensi vitamin D Sendi GOUT, pseudogout, kalsifikasi ekstra tulang

Hematologi Anemia, defisiensi imun, mudah mengalami perdarahan Endokrin Multipel

II.8.3. Pemeriksaan penunjang

Kreatinin plasma akan meningkat seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, dimulai bila lajunya kurang dari 60 ml/menit. Pada gagal ginjal terminal, konsentrasi kreatinin dibawah 1 mmol/liter. Konsentrasi ureum plasma kurang dapat dipercaya karena dapat menurun pada diet rendah protein dan meningkat pada diet tinggi protein, kekurangan garam dan keadaan katabolik. Biasanya konsentrasi ureum pada gagal ginjal terminal adalah 20-60 mmol/liter.

Pada wanita yang berumur 90 tahun, kadar kreatinin 4 menggambarkan creatinine clearance lebih buruk daripada kadar kreatinin 8 pada pria dengan usia 20 tahun. Tidak ada batasan yang pasti dari kadar kreatinin untuk memulai dialisis. Secara umum dialisis dilakukan bila gejala uremia timbul dan 8% penderita GGT di Eropa memulai dialisis pada umur 65 tahun.

Terdapat penurunan bikarbonat plasma (15-25 mmol/liter), penurunan pH, dan peningkatan anion gap. Konsentrasi natrium biasanya normal, namun dapat meningkat atau menurun akibat masukan cairan inadekuat atau berlebihan. Hiperkalemia adalah tanda gagal ginjal yang berat, kecuali terdapat masukan berlebihan, asidosis tubular ginjal, atau hiperaldosteronisme.

Terdapat peningkatan konsentrasi fosfat plasma dan peningkatan kalsium plasma. Kemudian fosfatase alkali meningkat. Dapat ditemukan peningkatan parathormon pada hiperparatiroidisme.

Pada pemeriksaan darah ditemukan anemia normositik normokrom dan terdapat sel Burr pada uremia berat. Leukosit dan trombosit masih dalam batas normal. Pemeriksaan mikroskopik urin menunjukkan kelainan sesuai penyakit yang mendasarinya.

Creatinine Clearance meningkat melebihi laju filtrai glomerulus dan turun menjadi kurang dari 5 ml/menit pada gagal ginjal terminal. Dapat ditemukan proteinuria 200-1000 mg/hari.

Pemeriksaan biokimia plasma untuk mengetahui fungsi ginjal dan gangguan elektrolit, mikroskopik urin, urinalisa, tes serologi untuk mengetahui penyebab glomerulonefritis, dan tes-tes penyaringan sebagai persiapan sebelum dialisis (biasanya hepatits B dan HIV).

USG ginjal sangat penting untuk mengetahui ukuran ginjal dan penyebab gagal ginjal, misalnya adalah kista atau obstruksi pelvis ginjal. Dapat pula dipakai foto polos abdomen. Jika ginjal lebih kecil dibandingkan usia dan besar tubuh pasien maka lebih cenderung ke arah gagal ginjal kronik.

II.8.4. Diagnosis

Berdasarkan anamnesis dapat ditentukan kecenderungan diagnosis, misalnya bila terdapat riwayat nokturia, poliuria, dan haus, disertai hipertensi, dan riwayat penyakit ginjal, mungkin lebih dipikirkan ke arah gagal ginjal kronik. Tanda-tanda uremia klasik dengan kulit pucat atrofi, dengan bekas garukan tidak terjadi seketika dan jarang ditemukan pada gagal ginjal akut. Namun pada banyak kasus, gambaran ini tidak ditemukan sehingga lebih baik menganggap semua pasien azotemia adalah peningkatan BUN dan ditegakkan bila konsentrasi ureum plasma meningkat.

Beberapa juga sering salah didiagnosa menderita gagal jantung dan diterapi dengan digoksin, dimana masalah sebenarnya hanya perlu diatasi dengan diuretik dan mengurangi asupan natrium.

II.8.5. Komplikasi

Komplikasi sistemik yang sering adalah terjadinya anemia. Dimana anemia yang terjadi dihubungkan dengan GGK melalui beberapa faktor, yaitu:

1. Pengurangan masa parenkim ginjal. 2. Eritropoetin yang rendah.

3. Kekurangan vitamin B 12 dan asam folat.

Pada uremia masa hidup sel darah merah memendek. Mungkin juga ada perdarahan dari GIT yang menyebabkan anemia. Penggunaan obat seperti AINS dan β bloker dapat mengurangi kadar eritropoetin dalam darah. Transfusi darah tidak diberikan bila kadar Hb >7 g/dl, kecuali bila pasien menunjukkan gejala klinis. Pada lansia dengan aterosklerosis, penting untuk mempertahankan kadar Hb 10 g/dl untuk mencegah angina atau gagal jantung kongestif.

II.8.6. Penatalaksanaan

1. Tentukan dan tata laksana penyebabnya.

2. Optimalisasi dan pertahankan keseimbangan cairan dan garam. Biasanya diusahakan hingg tekanan vena jugularis sedikit meningkat dan terdapat edema betis ringan. Pada beberapa pasien, furosemid dosis besar (250-1000 mg) atau Loop diuretik (bumetanid, asam etakrinat) diperlukan untuk mencegah kelebihan cairan pada pasien GGK, sementara pasien lain mungkin memerlukan suplemen natrium klorida atau natrium bikarbonat oral. Pengawasan dilakukan melakui berat badan, urin, dan pencatatan keseimbangan cairan (masukkan melebihi keluaran sekitar 500 ml). Untuk menentukan asupan natrium, harus dilakukan pemeriksaan dari urin 24 jam dan biasanya asupan natrium 2-4 g/hari cukup untuk menjaga keseimbangan natrium.

3. Diet tinggi kalori dan rendah protein.

Gambar 10. Diet untuk penderita gagal ginjal

5. Kontrol hipertensi.

Bila tidak terkontrol dapat terakselerasi dengan hasilakhir gagal jantung kiri. Pada pasien hipertensi dengan penyakit ginjal, keseimbangan garam dan cairan diatur tersendiri tanpa tergantung tekanan darah. Sering diperlukan Loop diuretik, selain obat anti hipertensi.

6. Kontrol ketidakseimbangan elektrolit.

Yang sering ditemukan adalah hiperkalemia dan asidosis berat. Untuk mencegah hiperkalemia, dihindari masukan kalium yang besar (batasi hingga 60 mmol/hari), diuretik hemat kalium, obat-obat yang berhubungan dengan ekskresi kalium (misalnya, penghambat ACE dan obat antiinflamasi non steroid), asidosis berat, atau kekurangan garam yang menyebabkan pelepasan kalium dari sel dan ikut dalam kaliuresis. Deteksi melalui kadar kalium plasma dan EKG. Gejala-gejala asidosis baru jelas bila bikarbonat plasma < 15 mmol/liter. Biasanya terjadi pada pasien yang sangat kekurangan garam dan dapat diperbaiki secara spontan dengan dehidrasi. Namun perbaikan yang cepat dapat berbahaya.

7. Mencegah dan tata laksana penyakit tulang ginjal

Hiperfosfatemia dikontrol dengan obat mengikat fosfat seperti alumunium hidroksida (300-1800 mg) atau kalsium karbonat (500-3000 mg) pada setiap makan. Namun hati-hati dengan toksisitas tersebut. Diberikan suplemen vitamin D dan dilakukan paratiroidektomi atas indikasi.

8. Deteksi dini dan terapi infeksi

Pasien uremia harus diterapi sebagai imunosupresif dan terapi lebih ketat. 9. Modifikasi terapi obat dan fungsi ginjal

Banyak obat-obatan yang harus diturunkan dosisnya karena metabolitnya toksik dan dikeluarkan oleh ginjal. Misalnya digoksin, aminoglikosid, analgesik opiat, ampoterisin, dan allopurinol. Juga obat-obatan yang meningkatkan katabolisme dan ureum darah, misalnya tetrasiklin, kortikosteroid dan sitostatik.

10. Deteksi dan terapi komplikasi

Awasi dengan ketat kemungkinan ensefalopati uremia, perikarditis, neuropati perifer, hiperkalemia yang meningkat, kelebihan cairan yang meningkat, infeksi yang mengancam jiwa, kegagalan untuk bertahan, hingga diperlukan dialisis. 11. Persiapan dialisis dan program transplantasi

Gambar 11. Dialisis dan transplantasi ginjal

II.8.7. Prognosis

Prognosis gagal ginjal kronik pada usia lanjut kurang begitu baik jika dibandingkan dengan prognosis gagal ginjal kronik pada usia muda.

III. KESIMPULAN

Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang, terletak retroperitoneal, dikedua sisi kolumna vertebralis daerah lumbal. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit dan asam basa dengan cara menyaring darah yang melalui ginjal, reabsorpsi seletif air, elektrolit, dan non elektrolit, serta mengekskresikan kelebihannya sebagai kemih. Ginjal juga mengeluarkan sampah metabolisme, dll.

DAFTAR PUSTAKA

Braunwald et.al, Harrison Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam, edisi 13, volume 2, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000

Braunwald et.al, Harrison Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam, edisi 13, volume 3, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2000

Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, edisi 3, jil. 1, Balai Penerbit FKUI: Jakarta, 2001

Ganong WF. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran edisi 17. England Upploten and Lange, 1998

Hanno PM, Wein AJ, Clinical Manual of Urology, second ed.,USA: McGraw-HillInternational Editions

Hazzard WR, et al. Principle of Geriatric Medicine and Gerontology, second ed.,McGraw-Hill: USA,1990

R. Boedhi Darmojo, H. Hadimartono. Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut),Balai Penerbit FKUI: Jakarta, 1999

http://www.google.co.id

http://www.yahoo.com