BAB III

KONDISI FISIK DAERAH PENELITIAN 3.1. Letak, Luas, dan Batas Daerah Penelitian

Berdasarkan konsepsi geomorfologi, daerah penelitian merupakan bagian graben yang berbatasan langsung dengan bidang patahan (horst) dari Perbukitan Baturagung berada di sisi timur di daerah penelitian. Kecamatan Imogiri termasuk salah satu dari 17 kecamatan yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Bantul. Menurut Santosa dan Adji (2006); Kabupaten Bantul merupakan Dataran Fluvio-Volkan (Fluvio-Volcanic Plain) Gunungapi Merapi Muda, yang secara morfostruktur merupakan sebuah graben. Sebuah graben yang di bagian atasnya merupakan deposisi bahan-bahan aluvium pengendapan material piroklastik hasil erupsi gunungapi. Graben tersebut di kanan dan kirinya dibatasi oleh sebuah dinding patahan (horst), yaitu dinding patahan Perbukitan Baturagung di bagian Timur, dan dinding patahan Perbukitan Menoreh di bagian Barat.

Secara astronomis wilayah administrasi Kecamatan Imogiri berdasarkan Peta Rupa Bumi Digital, skala 1:25.000, Tahun 1999, lembar 1408-221 wilayah Bantul dan 1408-222 wilayah Imogiri terletak antara 428950 mT dan 436750 mT serta 9118720 mU dan 9127200 mU. Georefensi peta administrasi daerah penelitian tersebut yaitu UTM (Universal Transverse Mercator) dengan Datum Horizontal WGS 84. Wilayah Kecamatan Imogiri meliputi 8 administrasi desa, yaitu Desa Wukirsari, Imogiri, Karang Talun, Girirejo, Kebon Agung, Karang Tengah, Sriharjo, dan Selopamioro.

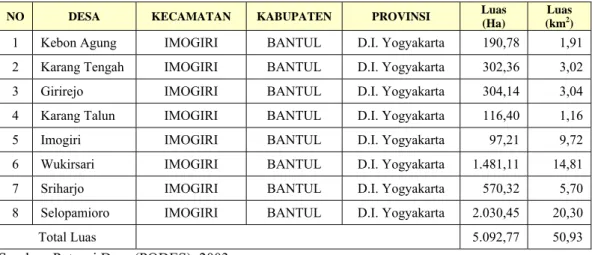

Menurut data PODES (2003), luas Kecamatan Imogiri adalah 5.092,77 Ha atau 50,93 km2. Hasil pembagian luasan daerah tiap satuan administrasi dalam satuan cakupan administrasi desa, yang meliputi pembagian luasan daerah penelitian disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul

NO DESA KECAMATAN KABUPATEN PROVINSI Luas (Ha)

Luas (km2)

1 Kebon Agung IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 190,78 1,91

2 Karang Tengah IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 302,36 3,02

3 Girirejo IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 304,14 3,04

4 Karang Talun IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 116,40 1,16

5 Imogiri IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 97,21 9,72

6 Wukirsari IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 1.481,11 14,81

7 Sriharjo IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 570,32 5,70

8 Selopamioro IMOGIRI BANTUL D.I. Yogyakarta 2.030,45 20,30

Total Luas 5.092,77 50,93

Sumber: Potensi Desa (PODES), 2003

Daerah penelitian menggunakan batas wilayah administrasi kecamatan. Hasil interpretasi berdasarkan peta administrasi daerah penelitian, maka batas administrasi daerah penelitian yang termasuk daerah administrasi Kabupaten Bantul, Provinsi D. I. Yogyakarta ini secara geografis, yaitu:

Utara : Desa Segoroyoso, Bawuran, dan Wonolelo Kecamatan Pleret dan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis.

Selatan : Desa Giri Tirto Kecamatan Purwosari, Desa Giriharjo dan Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Barat : Desa Sumber Agung, Canden Kecamatan Jetis, Desa Seloharjo dan Srihardono Kecamatan Pundong.

Timur : Desa Muntuk, Mangunan Kecamatan Dlingo dan Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan letak, luas dan batas daerah penelitian secara spasial disajikan dalam peta administrasi daerah penelitian pada Gambar 3.1.

430000 mT 435000 mT 430000 435000 91 200 00 91 20 00 0 mU 91 25 00 0 91250 00 m U # Y # S # S # S # S # S # S # S # S SELOPAMIORO WUKIRSARI SRIHARJO GIRIREJO KARANG TENGAH KEBON AGUNG IMOGIRI KARANGTALUN KABUPATEN GUNUNGKIDUL KABUPATEN

BANTUL KECAMATANIMOGIRI

Sun gai O yo Su ng a i O p a k KECAMATAN DLINGO KECAMATAN PLERET KECAMATAN JETIS KECAMATAN PUNDONG KARANGTALUN IMOGIRI KEBON AGUNG KARANG TENGAH GIRIREJO SRIHARJO WUKIRSARI SELOPAMIORO C D D D D D D D D 4199 58 m T 429957 mT 4399 56 m T KABUPATE N GU NUNGKID UL KABUPATEN KULONPROGO KABU PATEN SLEMAN KOTA MADYA D.I. YOGYAKARTA KABUPATEN BANTU L

SAMUDRA HINDI A

4199 58 429957 4399 56 9119 088 91190 88 mU 91 29087 91 29087 m U 91 3908 6 9139 086 mU Daera h Penelit ia n I N S E T L E G E N D A Sungai Kontur Topografi Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Pemukiman Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan # YC Camat # SD Desa Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri,Tahun 1999 Dibuat Oleh :

Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450 KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA P E T A A D M I N I S T R A S I

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

0 1 2 3 KM

3.2. Iklim

Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang, menekankan pada keadaan atmosfer yang menyelubungi permukaan bumi (Bayong, 1995). Unsur-unsur iklim adalah kecepatan angin, curah hujan, dan temperatur. Penentuan tipe iklim ditentukan dengan klasifikasi menurut Mohr (1933), berdasarkan data curah hujan dan temperatur, sedangkan untuk penentuan tipe curah hujan digunakan klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt & Fergusson (1951), berdasarkan jumlah rerata bulan basah dan jumlah rerata bulan kering. Curah hujan merupakan salah satu variabel iklim yang sangat menentukan masukan (input) sistem airtanah dalam suatu siklus hidrologi.

Keadaan alam disuatu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda, faktor yang mempengaruhi besarnya curah hujan juga berbeda. Hal ini berarti dalam konsep keruangan akan timbul agihan kawasan curah hujan yang dapat dihitung dengan metode seperti metode Isohyet, Poligon Theissen, dan Aritmatik. Metode isohyet digunakan dalam penentuan agihan kawasan curah hujan di daerah penelitian. Metode ini digunakan karena daerah penelitian memiliki kondisi topografi dataran hingga perbukitan.

Menurut Bayong (1995); Faktor iklim yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membedakan iklim di suatu tempat adalah radiasi matahari yang disebut sebagai kendali iklim. Matahari sebagai kendali iklim sangat penting dan sumber energi di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Kendali iklim yang lain, misalnya distribusi radiasi matahari darat dan air, tekanan tinggi dan tekanan rendah, massa udara, pegunungan, arus laut, dan badai.

3.2.1. Curah Hujan

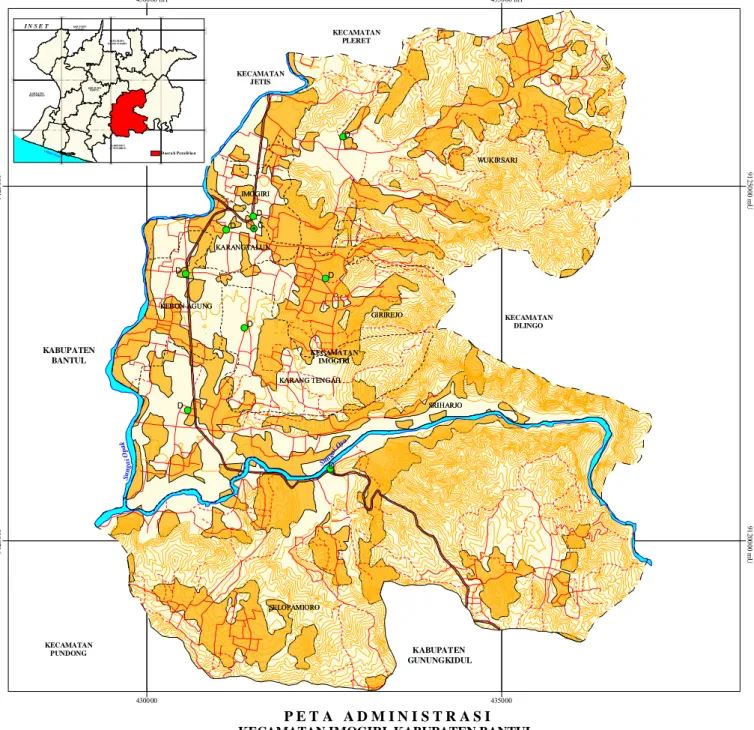

Stasiun klimatologi pada daerah penelitian meliputi stasiun klimatologi Dogongan, Terong, dan Barongan. Data curah hujan yang digunakan untuk penentuan tipe iklim antara tahun 1986-2006. Data curah hujan tersebut akan digunakan untuk mengetahui tipe curah hujan di daerah penelitian dengan

sebelumnya dicari besar nilai curah hujan bulanan masing-masing tahun untuk menentukan banyak bulan kering dan bulan basah.

Tabel 3.2. Curah Hujan Daerah Penelitian Tahun 1986 - 2006 Nama Stasiun Hujan

Terong Dogongan Barongan

200 mdpal 286 mdpal 60 mdpal

No Waktu (Bulan) 49 M 0439557 9127700 49 M 0432062 9120536 49 M 0431017 9125323 1 Januari 343,9 291,0 409,2 2 Febrari 225,0 289,9 304,9 3 Maret 185,7 191,6 340,2 4 April 94,5 89,0 113,4 5 Mei 52,4 43,9 33,8 6 Juni 41,2 49,6 25,6 7 Juli 27,7 22,9 15,0 8 Agustus 13,5 14,8 4,3 9 September 3,4 14,3 3,5 10 Oktober 48,7 117,0 61,6 11 November 98,2 187,7 155,1 12 Desember 153,4 285,6 298,7

Curah Hujan Tahunan (mm/thn) 1287,5 1597,3 1765,2

Sumber: Hasil Perhitungan & Dinas Pengairan Umum Yogyakarta, 2008

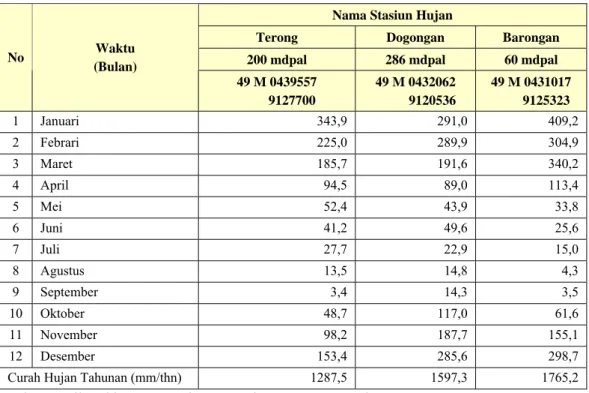

Berdasarkan Tabel 3.2. dijelaskan bahwa daerah penelitian memiliki hujan tahunan maksimum sebesar 1765,2 mm/tahun yang dijumpai pada Stasiun Barongan dan memiliki curah hujan tahunan minimum sebesar 1287,5 mm/tahun yang dijumpai pada Stasiun Terong, maka pembagian distribusi hujan wilayah di daerah penelitian dijelaskan pada Gambar 3.2.

430000 mT 435000 mT 430000 435000 91 20 000 91 20 0 00 m U 91 25 000 91 25 0 00 m U # Y # S # S # S # S # S # S # S # S SELOPAMIORO WUKIRSARI SRIHARJO GIRIREJO KARANG TENGAH KEBON AGUNG IMOGIRI KARANGTALUN KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KECAMATAN DLINGO S un g a i O p a k Sun gai O yo KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL 1650 1700 15 50 160 0 15 00 14 50 1750 14 00 16 00 155 0 16 00 C D D D D D D D D 4199 58 m T 429957 mT 4399 56 m T KABUPATE N GU NUNGKID UL KABUPA TEN KULONPROGO KABU PATEN SLEMAN KOTA MA DYA D.I. YOGYA KARTA

KABU PA TEN BANTU L

SAMUDRA HINDI A

4199 58 429957 4399 56 9119 088 91190 88 mU 912 9087 912908 7 m U 913908 6 91 390 86 m U

Daera h Pen elit ia n

I N S E T

0 1 2 3 KM

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

P E T A I S O H Y E T

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri,Tahun 1999 3. Data Curah Hujan Dinas Pengairan Umum, Tahun 1986 - 2006 Dibuat Oleh : Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450 Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Kontur Topografi Sungai L E G E N D A Isohyet # YC Camat # SD Desa

3.2.2. Temperatur

Kondisi temperatur di daerah penelitian berdasarkan data Stasiun Klimatologi Terong, Dogongan dan Barongan. Data tersebut merupakan data sekunder dari Dinas Pengairan Umum Yogyakarta antara tahun 1986-2006. Masing-masing stasiun tersebut memiliki elevasi yang berbeda, dimana Stasiun Klimatologi terong memiliki elavasi 200 mdpal, Stasiun Klimatologi Dogongan memiliki elevasi 286 mdpal, dan Stasiun klimatologi Barongan memiliki elevasi 60 mdpal.

Menurut Mock (1973) dalam Bayong (1995), menyatakan bahwa perbedaan elevasi akan mempengaruhi suhu di suatu wilayah, dimana setiap kenaikan elevasi sebesar 100 mdpal akan menurunkan temperatur sebesar 0,6 0C. Asumsi tersebut mendukung untuk mengetahui perhitungan suhu udara di suatu wilayah yang tidak memiliki data suhu udara. Metode Mock (1973) dalam Bayong (1995), sebagai berikut:

) ( 006 , 0 Z1 Z2 T = −

Δ …(Mock, 1973 dalam Bayong 1995)

keterangan,

ΔT merupakan perbedaan temperatur udara antara elevasi Z1 dengan Z2 dari setiap

stasiun klimatologi, Z1 merupakan elevasi stasiun klimatologi di atas muka air

laut yang diketahui data suhunya, dan Z2 merupakan elevasi stasiun klimatologi di

atas muka air laut yang akan ditentukan.

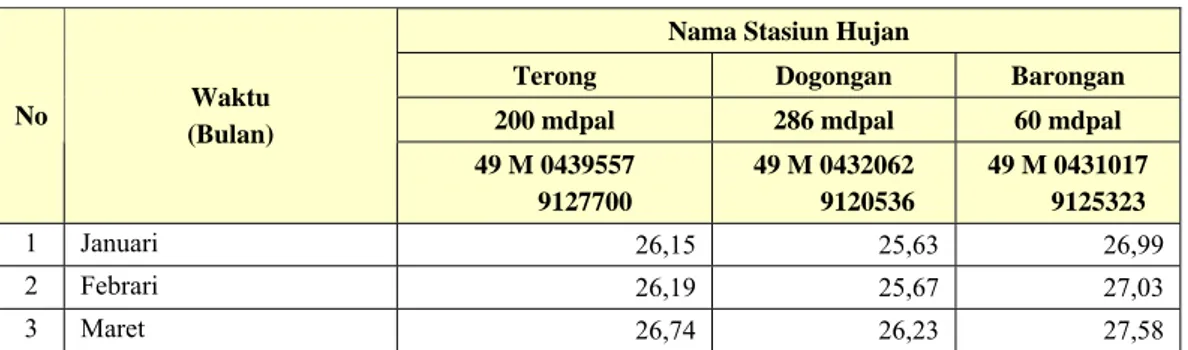

Tabel 3.3. Suhu Daerah Penelitian Tahun 1986-2006 Nama Stasiun Hujan

Terong Dogongan Barongan

200 mdpal 286 mdpal 60 mdpal

No Waktu (Bulan) 49 M 0439557 9127700 49 M 0432062 9120536 49 M 0431017 9125323 1 Januari 26,15 25,63 26,99 2 Febrari 26,19 25,67 27,03 3 Maret 26,74 26,23 27,58

Lanjutan Tabel 3.3.

Nama Stasiun Hujan

Terong Dogongan Barongan

200 mdpal 286 mdpal 60 mdpal

No Waktu (Bulan) 49 M 0439557 9127700 49 M 0432062 9120536 49 M 0431017 9125323 4 April 27,29 26,78 28,13 5 Mei 26,37 25,85 27,21 6 Juni 26,15 25,63 26,99 7 Juli 25,63 25,12 26,47 8 Agustus 26,06 25,54 26,90 9 September 26,21 25,69 27,05 10 Oktober 26,47 25,95 27,31 11 November 26,13 25,62 26,97 12 Desember 26,27 25,76 27,11

Suhu Rerata Tahunan (mm/thn) 26,30 25,79 27,14

Sumber: Hasil Perhitungan & Dinas Pengairan Umum Yogyakarta, 2008

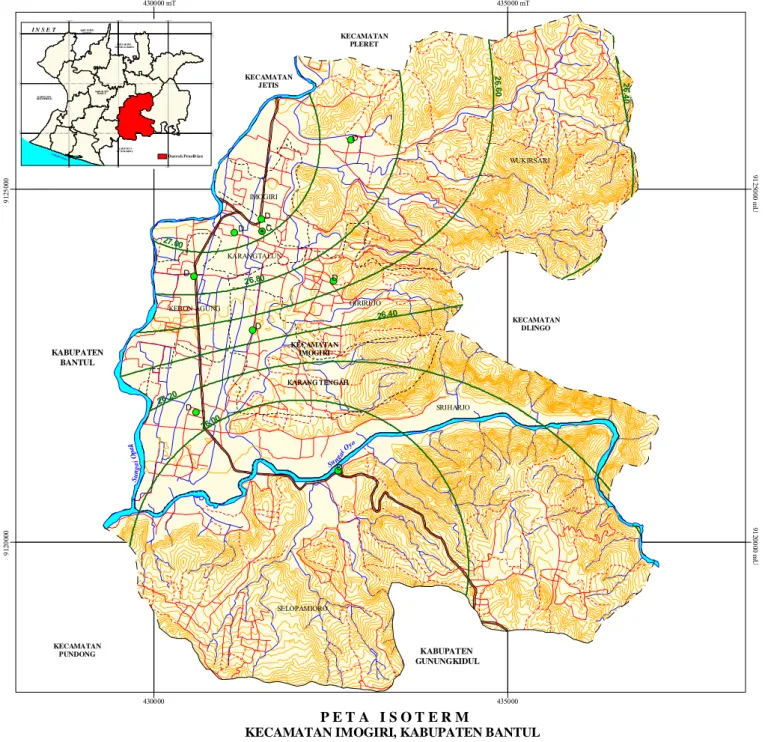

Hasil perhitungan, besarnya temperatur pada masing-masing lokasi stasiun disajikan pada Tabel 3.3. Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa suhu rerata tahunan minimum sebesar 25,79 oC di Stasiun Dogongan, sedangkan suhu tertinggi sebesar 27,14 oC di Stasiun Klimatologi Barongan, maka garis yang menghubungkan suhu di daerah yang sama (isoterm) di daerah penelitian dijelaskan pada Gambar 3.3.

430000 mT 435000 mT Isoterm L E G E N D A Sungai Kontur Topografi Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri,Tahun 1999 3. Data Suhu Dinas Pengairan Umum, Tahun 1986 - 2006 Dibuat Oleh :

Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

P E T A I S O T E R M

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84 Zone : 49 M 0 1 2 3 KM 430000 435000 91 200 00 91 20 0 00 m U 9 125 000 91 25 0 00 m U # Y # S # S # S # S # S # S # S # S KARANG TENGAH KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KECAMATAN DLINGO Su ng a i O p a k Sun gai O yo KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL KARANGTALUN IMOGIRI KEBON AGUNG KARANG TENGAH GIRIREJO SRIHARJO WUKIRSARI SELOPAMIORO 26.20 2 6 .60 26.40 26.00 26.80 27.00 26 .4 0 C D D D D D D D D 4199 58 m T 429957 mT 4399 56 m T KABUPATE N GU NUNGKID UL KABUPA TEN KULONPROGO KABU PATEN SLEMAN KOTA MA DYA D.I. YOGYA KARTA

KABU PA TEN BANTU L

SAMUDRA HINDI A

4199 58 429957 4399 56 911908 8 9119 088 m U 91290 87 9129 087 m U 913908 6 9139 086 m U Daera h Penelit ia n I N S E T # YC Camat # SD Desa

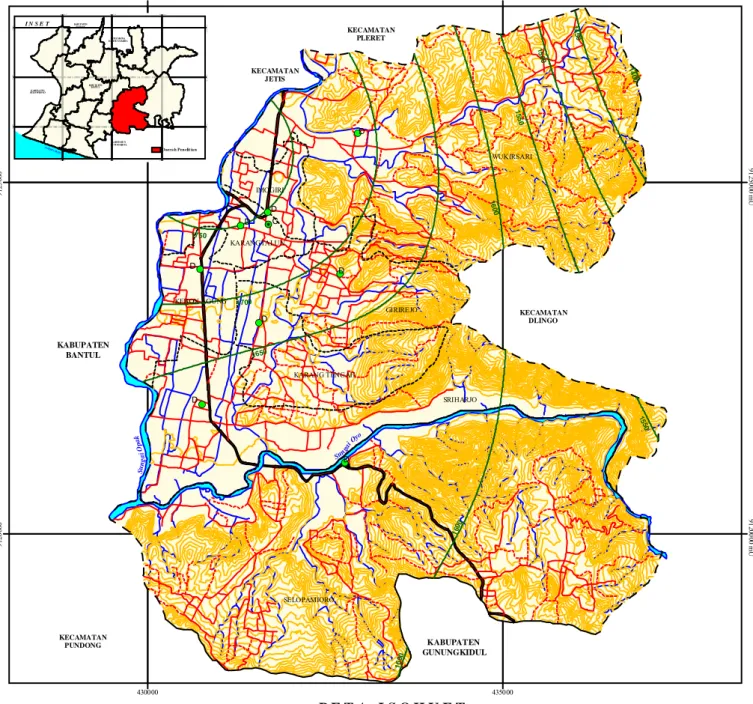

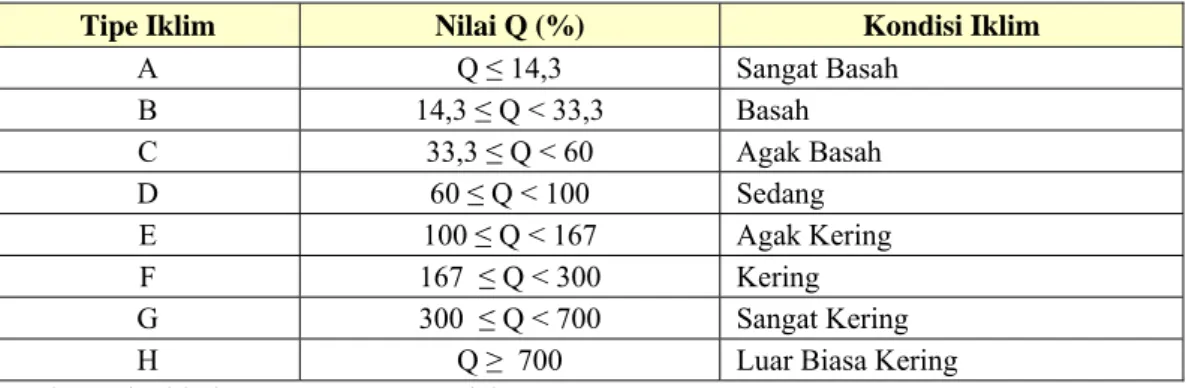

3.2.3. Tipe Iklim

Tipe iklim di daerah penelitian ditentukan berdasarkan pada klasifikasi iklim menurut Schmidt & Fergusson (1951). Penentuan tipe iklim dilakukan dengan menghitung besarnya nilai Q, nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah rerata bulan kering dengan jumlah rerata bulan basah. Bulan basah merupakan bulan yang memiliki jumlah hujan bulanan lebih besar dari 100 mm, sedangkan bulan kering merupakan bulan yang memiliki jumlah hujan lebih kecil dari 60 mm.

Penggolongan tipe curah hujan menurut Schmidt dan Fergusson (1951), didasarkan pada nilai Q yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rerata bulan kering dengan jumlah rerata bulan basah dalam setahun dikalikan 100%. % 100 ker x basah n reratabula jumlah ing n reratabula jumlah

Q= …(Schmidt dan Fergusson, 1951 dalam Bayong 1995)

Tabel 3.4. Kriteria Penentuan Tipe Iklim Bedasarkan Klasifikasi Schmidt & Fergusson

Tipe Iklim Nilai Q (%) Kondisi Iklim

A Q ≤ 14,3 Sangat Basah B 14,3 ≤ Q < 33,3 Basah C 33,3 ≤ Q < 60 Agak Basah D 60 ≤ Q < 100 Sedang E 100 ≤ Q < 167 Agak Kering F 167 ≤ Q < 300 Kering G 300 ≤ Q < 700 Sangat Kering

H Q ≥ 700 Luar Biasa Kering

Sumber:Schmidt dan Fergusson, 1951 dalam Bayong

Distribusi curah hujan selain dipandang dari aspek keruangannya dapat juga dipandang dari aspek tipe hujannya. Klasifikasi tipe hujan atas dasar jumlah rerata bulan kering dan bulan basah. Kriteria untuk menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dihitung berdasarkan klasifikasi Mohr (1933) dalam Bayong (1995), sebagai berikut:

1. Bulan basah adalah suatu bulan yang hujannya lebih besar dari 100 mm, dimana curah hujan lebih besar dari penguapan.

2. Bulan lembab adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih besar 60 mm tetapi lebih kecil 100 mm, dimana curah hujan sama dengan penguapan. 3. Bulan kering adalah suatu bulan yang curah hujannya lebih kecil 60 mm,

dan curah hujan lebih kecil dari pengupan.

Tabel 3.5. Jumlah Rerata Bulan Kering dan Bulan Basah Daerah Penelitian Tahun 1986-2006

Koordinat UTM Jumlah Bulan Kering Jumlah Bulan Basah Nilai Q (%) Tipe Iklim Kondisi Iklim No Stasiun Hujan Elevasi (mdpal) X Y 1 2 3 = 1/2 4 5 1 Terong 200 439557 9127700 150 87 172 F Kering 2 Dogongan 286 432062 9120536 109 117 93 D Sedang

3 Barongan 60 431017 9125323 122 114 107 E Agak Kering

Sumber: Hasil Perhitungan & Dinas Pengairan Umum Yogyakarta, 2008

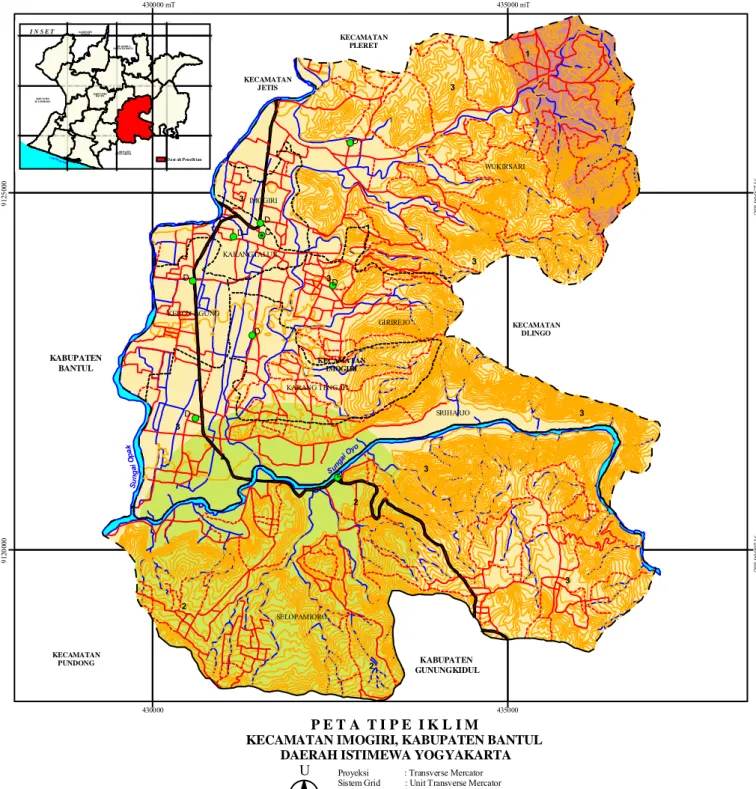

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Q, masing-masing stasiun hujan memiliki tipe iklim yang berbeda-beda. Stasiun Klimatologi Barongan memiliki tipe iklim E, maka kondisi iklim agak kering, Stasiun Hujan Dogongan dengan tipe iklim D yang berarti memiliki kondisi iklim sedang, dan begitupula Stasiun Hujan Terong yang memiliki tipe iklim F, hal ini berarti daerah tersebut memiliki iklim kering. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya hubungan antara kendali iklim dengan unsur iklim di daerah penelitian yang dijelaskan pada Gambar 3.4. dan pembagian distribusi spasial berupa Peta Tipe Iklim berdasarkan klasifikasi Schmidt-Fergusson disajikan pada Gambar 3.5.

UNSUR IKLIM 1.Suhu 2.Endapan 3.Kelembaban Udara 4.Tekanan Udara Jenis Cuaca dan Iklim 5.Angin KENDALI IKLIM

1.Distribusi radiasi matahari darat dan air

2.Sel tekanan tingi dan rendah

3.Massa Udara 4.Pegunungan 5.Arus laut; dan 6.Badai

3 Tipe Iklim E / Agak Kering L E G E N D A Sungai Kontur Topografi Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan # YC Camat # SD Desa

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

P E T A T I P E I K L I M

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

0 1 2 3 KM

KABUPA TEN GUNUN GKI DUL KABU PATEN KU LONPROGO KABUPATEN SLEMAN KOT AMADYA D.I. YOGYAKARTA KABUPATEN BAN TUL SAMU DRA HI NDIA 419958 mT 419958 429957 m T 429957 4 39956 mT 4 39956 9119 08 8 9119 088 mU 9 1290 87 91 29087 m U 913908 6 913 908 6 m U Da er ah Penelit ian I N S E T

Klasifikasi Tipe Iklim Schmidt - Fergusson

Tipe Iklim D / Sedang

430000 mT 435000 mT

2

Tipe Iklim F / Kering 1 430000 435000 9120 000 91 20 0 00 m U 9125 000 91 25 0 00 m U # Y # S # S # S # S # S # S # S # S 3 2 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KECAMATAN DLINGO Su ng a i O p a k Sun gai O yo KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL KARANGTALUN IMOGIRI KEBON AGUNG KARANG TENGAH GIRIREJO SRIHARJO WUKIRSARI SELOPAMIORO C D D D D D D D D Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri,Tahun 1999 3. Data JumlahRerata Bulan Kering & Basah Dinas Pengairan Umum, Tahun 1986 - 2006

4. Klasifikasi Schmidt - Fergusson, Tahun 1951 Dibuat Oleh :

Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450

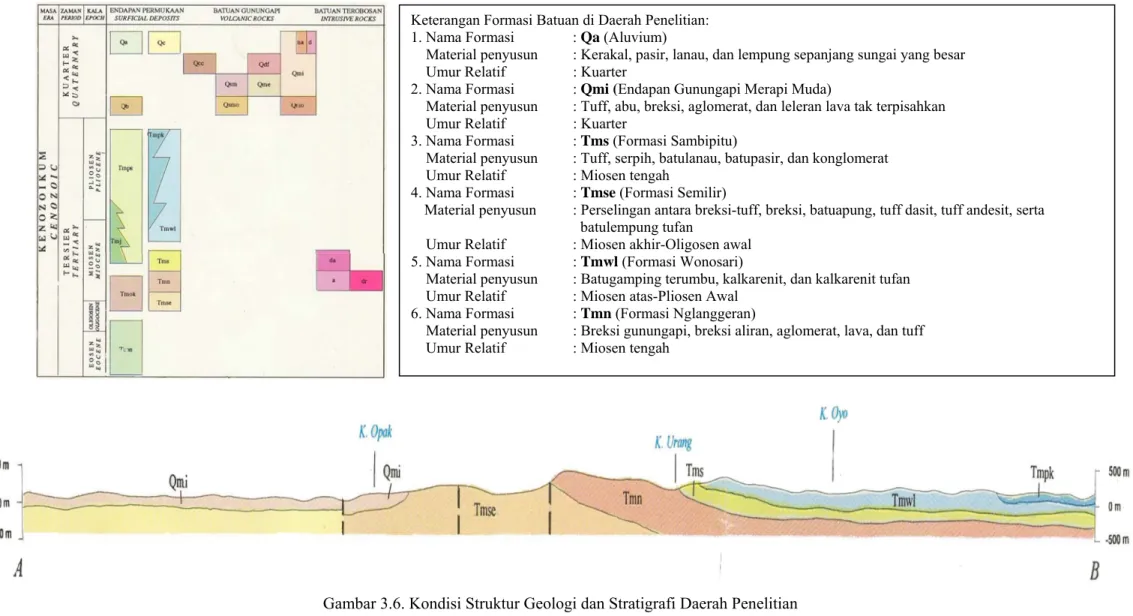

3.3. Geologi dan Geomorfologi 3.3.1. Geologi

Kondisi geologi daerah penelitian dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas vulkanik dan perbukitan. Aktivitas vulkanik terbentuk dari letusan Gunungapi Merapi pada wilayah utara dan sebelah timur aktivitas Perbukitan Baturagung. Menurut Sudarmadji (1991), litologi daerah ini dipengaruhi oleh aktivitas Gunungapi tersebut. Erupsi Gunungapi Merapi bersifat efusif yang menghasilkan aliran lava dan bahan-bahan piroklastis, sedang yang bersifat eksplosif menghasilkan eflata (bahan lepas) dan awan panas. Adanya erupsi yang bersifat efusif dan eflata yang terjadi secara berulang-ulang dan terputus-putus (interrupted) mengakibatkan gunungapi ini mempunyai struktur berlapis (strato vulcano).

Menurut Bemmelen (1980), daerah penelitian merupakan Zone Selatan Jawa Tengah yang mengalami penenggelaman di bawah permukaan laut yang disebabkan adanya proses tektonik yang cukup kuat pada masa Pratersier dan tergenang oleh perairan laut dangkal. Penenggelaman yang semula merupakan plateau tersebut diawali dari Pantai Parangtritis hingga Pantai Cilacap, tetapi tidak terjadi pada Pegunungan Karangbolong dan Bukit Selok. Pegunungan Karangbolong dan Bukit Selok merupakan sisa-sisa pegunungan selatan Jawa Tengah dan sebagai tanda bahwa pantai Selatan Jawa Tengah merupakan bagian dari rangkaian pegunungan selatan Jawa. Akibat pengangkatan tersebut, maka terbentuk sebuah graben yang merupakan semula plateau yang terangkat, hal ini ditandai adanya suatu bidang patahan (horst).

Berdasarkan Peta Geologi Lembar D. I. Yogyakarta, skala 1:100.000, Tahun 1995 dan laporan penelitian penyelidikan potensi airtanah, Kabupaten Bantul, Tahun 2006. Daerah penelitian Memiliki variasi dari berbagai formasi geologi dengan material penyusun yang berbeda-beda. Kondisi stratigrafi dan formasi geologi yang terdapat pada daerah penelitian antara lain:

Keterangan Formasi Batuan di Daerah Penelitian:

1. Nama Formasi : Qa (Aluvium)

Material penyusun : Kerakal, pasir, lanau, dan lempung sepanjang sungai yang besar

Umur Relatif : Kuarter

2. Nama Formasi : Qmi (Endapan Gunungapi Merapi Muda)

Material penyusun : Tuff, abu, breksi, aglomerat, dan leleran lava tak terpisahkan

Umur Relatif : Kuarter

3. Nama Formasi : Tms (Formasi Sambipitu)

Material penyusun : Tuff, serpih, batulanau, batupasir, dan konglomerat

Umur Relatif : Miosen tengah

4. Nama Formasi : Tmse (Formasi Semilir)

Material penyusun : Perselingan antara breksi-tuff, breksi, batuapung, tuff dasit, tuff andesit, serta

batulempung tufan

Umur Relatif : Miosen akhir-Oligosen awal

5. Nama Formasi : Tmwl (Formasi Wonosari)

Material penyusun : Batugamping terumbu, kalkarenit, dan kalkarenit tufan

Umur Relatif : Miosen atas-Pliosen Awal

6. Nama Formasi : Tmn (Formasi Nglanggeran)

Material penyusun : Breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava, dan tuff

Umur Relatif : Miosen tengah

Gambar 3.6. Kondisi Struktur Geologi dan Stratigrafi Daerah Penelitian

1. Endapan Aluvium (Qa)

Endapan aluvium merupakan endapan permukaan bagian atas berdasarkan Peta Geologi lembar Yogyakarta, Tahun 1995. Satuan endapan aluvium ini tersusun atas material kerakal, pasir, lanau, dan lempung sepanjang sungai yang besar. Endapan aluvium ini terjadi pada zaman kuarter. Kondisi dan komposisi material penyusunnya membentuk akuifer yang baik, sehingga pada lembah-lembah endapan aluvium di sekitar aliran sungai memungkinkan untuk terdapatnya airtanah dengan cadangan yang cukup potensial.

2. Endapan Gunungapi Merapi Muda (Qmi)

Endapan Gunungapi Merapi Muda merupakan batuan hasil dari aktivitas gunungapi, dalam hal ini aktivitas Gunungapi Merapi Muda yang berada pada bagian utara Provinsi Yogyakarta. Keterdapatan formasi ini berada pada Barat daerah penelitian dan pembentukannya diperkirakan terjadi pada zaman kuarter. Material penyusun terdiri atas material tuff, abu, breksi, aglomerat, dan leleran lava tak terpisahkan. Komposisi mineral dari batuan yang berasal dari Gunungapi Merapi. Material dan mineral yang berasal dari Gunungapi Merapi tersebut banyak mengandung mineral augit, hipersten dan hornblende akibat adanya erupsi Gunungapi Merapi (Bemmelen, 1980).

3. Formasi Sambipitu (Tms)

Formasi Sambipitu terbentuk pada zaman Miosen Tengah yang terbentuk 6 juta tahun dan berlangsung selama setengah juta tahun yang lalu (Bemmelen, 1980). Formasi ini memiliki ketebalan mencapai 150 meter. Material penyusun formasi tersusun oleh tuff, serpih, batulanau, batupasir, dan konglomerat. Formasi ini terdapat di sebelah Tenggara daerah penelitian. Kondisi dan komposisi material penyusun yang demikian dapat membentuk akuifer yang dapat menyimpan cadangan airtanah cukup potensial. Hal ini jika batuan dasar berupa lapisan kedap akan airtanah, maka dapat terbentuk lapisan akuifer bebas.

4. Formasi Semilir (Tmse)

Formasi Semilir merupakan batuan endapan permukaan pada bagian atas, karena pada daerah penelittian ini terjadi pengangkatan akibat tenaga subduksi di bagian selatan Pulau Jawa. Aktivitas tektonik bergerak dari arah selatan menuju utara dengan menimbulkan geoantiklinal (Bemmelen, 1980). Terbentuk pada zaman Miosen Akhir-Oligosen Awal. Material penyusun satuan ini tersusun atas perselingan antara breksi tuff, breksi batuapung, tuff dasit, tuff andesit serta batulempung tuffan. Keterdapatan satuan ini dominan pada bagian Utara daerah penelitian.

5. Formasi Wonosari (Tmwl)

Formasi Wonosari terbentuk pada zaman Miosen Atas sampai Pliosen Awal yang terjadi 2 juta tahun yang lalu. Keterdapatannya berada pada bagian Selatan di daerah penelitian. Formasi ini tersusun atas batugamping terumbu, kalkarenit, dan kalkarenit tuffan. Kalkarenit merupakan batuan sedimen yang terbagi dua, yaitu batupasir kalkarenit dan batulempung kalkarenit, pembagian ini berdasarkan pembagian unsur-unsur lempung, silika dan gamping (Doddy, 1987). Kondisi dan komposisi material penyusun yang demikian membentuk akuifer sekunder, karena aliran airtanah bergerak secara vertikal dengan porositas sekunder yang dimiliki oleh material penyusun berupa batugamping.

Gambar 3.7. Batupasir Kalkarenit (Kiri) dan Singkapan Batugamping Terumbu Desa Girirejo Pasca Gempa Bumi (Kanan)

6. Formasi Ngglanggeran (Tmn)

Formasi Ngglanggeran terbentuk pada zaman Miosen Tengah yang terdapat pada lereng atas Perbukitan Baturagung dan tersusun atas breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava, dan tuff. Formasi Nglanggeran diendapkan selaras di bawah Formasi Sambipitu dan di atas Formasi Semilir pada zaman Miosen. Berdasarkan material penyusun, maka formasi ini dipengaruhi oleh aktifitas gunungapi selama pengendapannya. Pada formasi ini gerakan massa banyak dijumpai dengan ukuran yang bervariasi dari kecil hingga besar, dengan jenis gerakan massa yang beraneka, yaitu: tipe longsoran, aliran, dan jatuhan. Tingkat pelapukan batuan sedang, dan di beberapa tempat banyak dijumpai batuan yang masih segar membentuk igir perbukitan yang kokoh.

Gambar 3.8. Kejadian Longsor di Desa Sriharjo (Kiri Atas), Singkapan Batuan Formasi Ngglanggeran di Desa Selopamioro (Kanan Atas), Sawah Irigasi di

Dataran Aluvial di Desa Sriharjo (Kiri Bawah), dan Batuan Tuff Formasi Semilir Desa Wukirsari (Kanan Bawah)

430000 mT 430000 435000 mT 435000 9 120 000 91 200 00 mU 91 25 000 91 250 00 mU # Y # S # S # S # S # S # S # S # S SELOPAMIORO WUKIRSARI SRIHARJO GIRIREJO KARANG TENGAH KEBON AGUNG IMOGIRI KARANGTALUN Tmn Qmi Qa Tmwl Tms Tmwl Tmse Tmse Tmse Tmse Tmse Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmwl Tmn Tmn Tmn Tmn Tmwl Tmwl Tms Tms Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmn Tmwl Qa Qa Qa Qmi Qmi Qmi Qmi Qmi Qmi Qmi Qa Qa Qa Qa U D DU Tmse Tmse Tmse Tmn Qmi Tmse DU U D KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL Su ng a i O p a k Sun gai O yo C D D D D D D D D KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KABUPA TEN GUNUN GKI DUL

SAMU DRA HI NDIA KABU PATEN KU LON PR OGO KA BUPATEN SLEMAN KOT AMADY A D.I. YOGYA KAR TA

KABU PATEN BAN TUL 419958 mT 419958 429957 m T 429957 4 39956 mT 4 39956 9119 088 911 90 88 mU 9129 08 7 91 2908 7 mU 9139 08 6 m U Da er ah Penelit ian I N S E T

Qa Aluvium : Kerakal, pasir, lanau dan lempung sepanjang

sungai yang besar.

Qmi Endapan Gunungapi Merapi Muda : Tuff, abu, breksi,

aglomerat dan leleran lava tak terpisahkan.

Tms Formasi Sambipitu : Tuff, serpih, bataulanau, batupasir

dan konglomerat.

Tmse Formasi Semilir : Perselingan antara breksi - tuff, breksi

batuapung, tuff dasit, tuff andesit serta batulempung tuffan.

Tmwl Formasi Wonosari : Batugamping terumbu, kalkarenit dan

kalkarenit tuffan.

Tmn Formasi Ngglanggeran : Breksi gunungapi, breksi aliran,

agolmerat, lava dan tuff. Sesar yang Direka, berdasarkan data gaya berat

U

D Sesar (U, bagian yang naik; D, bagian yang turun)

0 1 2 3 KM

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

P E T A G E O L O G I

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri, Tahun 1999 3. Interpretasi Peta Geologi skala 1 : 100.000 Lembar Yogyakarta, Tahun 1995 Dibuat Oleh : Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450 Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Kontur Topografi Sungai L E G E N D A # YC Camat # SD Desa 913 90 86

3.3.2. Geomorfologi

Daerah penelitian merupakan lingkungan yang terbentuk dari proses pengangkatan yang mengakibatkan adanya jalur patahan pada sebelah barat Sungai Opak-Oyo. Satuan bentuklahan yang didominasi oleh perbukitan struktural pada sebelah timur yang disebut Perbukitan Baturagung. Perbukitan Baturagung secara umum merupakan bentuklahan asal proses strukturisasi, yang secara genesis merupakan dataran tinggi (plato) selatan Pulau Jawa yang telah mengalami pengangkatan dan patahan (Santosa dan Adji, 2006).

Proses terbentuknya satuan-satuan bentuklahan di daerah penelitian, didominasi oleh proses fluvial dan proses struktural. Proses fluvial terjadi akibat adanya tenaga pembentuk satuan bentuklahan dari tenaga air, sedangkan proses struktural terjadi karena adanya tenaga endogen yang bergerak dari selatan menuju utara yang mengakibatkan patahan dan pengangkatan. Akibat adanya tenaga tersebut, maka terbentuk satuan bentanglahan yang sering disebut sebagai Graben Bantul.

Proses tenaga yang mempengaruhi terbentuknya lingkungan pengendapan fluvial, terjadi karena adanya proses aliran air sungai yaitu Sungai Opak dan Sungai Oyo. Materi penyusun tersebut bersatu dengan endapan merapi muda yang berada di lapisan bawah dan endapan aluvial diatasnya. Satuan bentuklahan ini disebut dataran aluvial, memiliki morfologi yang datar hingga landai. Proses erosi dan sedimentasi dari Perbukitan Baturagung yang mengisi cekungan menempati lembah-lembah antar perbukitan.

Gambar 3.10. Satuan Bentuklahan lembah Antar Perbukitan (Cekungan Wukirsari)

Lembah antar perbukitan, dataran koluvial, serta kipas koluvial dan dataran aluvial pada daerah penelitian memiliki kemiringan lereng 0-3 % dan 3-8 % dan 8-15 %, sehingga satuan ini lebih banyak didominasi oleh adanya pemukiman. Hasil interpretasi satuan bentukalahan di daerah penelitian, memiliki dua lembah antar perbukitan dengan materi penyusun yang berbeda. Lembah antar perbukitan di sebelah utara atau Cekungan Wukirsari memiliki material penyusun dari Formasi Semilir, sedangkan di Selatan terisi oleh Formasi Ngglanggeran.

Menurut Santosa dan Adji (2006); Morfologi Perbukitan Baturagung terbagi atas 3 bagian, yaitu lereng kaki, lereng tengah, dan lereng atas. Topografi perbukitan ini mempunyai lereng yang miring di bagian bawah, yaitu 15-30 % hingga terjal di bagian atas 30-45 %, terdapat igir memanjang dari barat ke timur di bagian utara dengan lereng sangat curam, yaitu > 45 % mengarah ke utara yang merupakan bidang patahan. Bidang patahan (horst) ini menjadi batas sisi timur dari Graben Bantul di daerah penelitian.

430000 mT 430000 435000 mT 435000 9 120 000 91 200 00 mU 9 125 000

( ( ( ( (

( (

(

(

(

(

(

(((

((((

(

( (

( (

( (

( ((

(

ùùùùùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùùùùùù ùù

ùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùù ùùùù ùù

ùù ùùùù ùùù

ùùùùùùùùù

ùùùù ùùùù ùùù

ùùùùùùù

ùù

(

(

(

(

((

( (

( (

( (

( (

( ( ( ( ( (

( (( ( (

(

(

((

((

( (

(

( (

( (

ùùùùùù

ùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùù ùùùù ùùùù

ùùùù ùùùù ùùùù

ùùùùùùùù ù

ùùùùùùù ùùùù

ùùùù ùùùù ùùùù ùùùùùùùù ùùùùùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùù

(

(

((

( ( ( ( (

( (

(( ( (

( ( (

( ( ((( ( ( ( ( ( (

(

((

( (

((((

(

( ( (

(

( ((

(

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùù ùùùù ùùùù ùùùù ùùùùùùùù

ùùùù ùùùù ùùùù ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùùùùùùù

ùùùùùùùùùùùù

ùùùù ùùùùùùùùùùùù

ùùù

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

((

(

(

(

91 250 00 mU(

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùùùùù

ùùùùù

ùùùùùù

ùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

ùùùùùùùù

# Y # S # S # S # S # S # S # S # S KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KECAMATAN DLINGO Su ng a i O p a k Sung ai O yo KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL DU U D U D D U KECAMATAN IMOGIRI C D D D D D D D D F1 S3b S15 S17 S3a S20 F1 F1 F1 F1 S15 S15 S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3b S3a S3a S3a SELOPAMIORO WUKIRSARI SRIHARJO GIRIREJO KARANG TENGAH KEBON AGUNG IMOGIRI KARANGTALUN S17 S17 S17 S17 419958 m T 4299 57 m T 439956 mT KABU PATEN GUNU NGKIDU L KA BUPATEN KULON PROGO KABUPATE N SLEMAN KOTAMAD YA D.I. YOGY AKA RTAKA BUPATEN BA NTUL SAMUDRA H INDIA 419958 4299 57 439956 91 19088 91 1908 8 m U 91 290 87 91 29087 m U 91 39086 9139 086 m U Da erah Penelitian I N S E T Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri, Tahun 1999 3. Interpretasi Peta Geologi skala 1 : 100.000 Lembar Yogyakarta, Tahun 1995

4. Interpretasi Citra Satelit Landsat ETM Band 457, Tahun 2002 Dibuat Oleh :

Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETA SATUAN BENTUKLAHAN

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

0 1 2 3 KM

Sesar yang Direka, berdasarkan data gaya berat U

D Sesar (U, bagian yang naik; D, bagian yang turun)

Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Kontur Topografi Sungai

F1 Dataran AluvialQa & Qmi : Pasir, lempung, kerikil, kerakal, breksi, aglomerat, dan leleran lava tak terpisahkan.

Lerengkaki Perbukitan Baturagung Tmn : breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava dan tuff

S3a

Dataran Koluvial

Tmse : perselingan antara breksi - tuff, tuff dasit, tuff andesit, serta batulempung tuffan

S20

Kipas Koluvial

Tmn : breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava dan tuff

S15

Lembah Antar Perbukitan Baturagung Tmse & Tmn : perselingan antara breksi - tuff, tuff dasit, tuff andesit, serta batulempung tuffan, breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava dan tuff

S17

Perbukitan Struktural Baturagung Tmn, Tmse & Tmwl : breksi gunungapi, breksi aliran, aglomerat, lava, tuff, perselingan antara breksi - tuff, tuff dasit, tuff andesit, batulempung tuffan, batugamping terumbu, kalkarenit, dan kalkarenit tuffan

S3b # YC Camat # SD Desa L E G E N D A

3.4. Hidrologi

Menurut Chow (1994) dalam Harto (1993); Definisi yang dianggap paling lengkap adalah yang disajikan oleh FederalCouncilScienceandTechnologyUSA (1991), yang menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Pengertian hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat alami dan sifat kimianya, serta reaksinya terhadap kebutuhan manusia. Perkembangan ilmu hidrologi yang mencakup semua air di alam, maka terbagilah menjadi berbagai ilmu keairan yang bersifat lebih khusus.

Kebutuhan data dan informasi hidrologi sangat penting dalam suatu proses hidrologi. Proses hidrologi merupakan suatu rangkaian skema dalam suatu sistem yang mengalir atau sering disebut siklus hidrologi. Kondisi hidrologi menggambarkan tentang karakteristik dan penelitian secara umum. Pembagian kondisi hidrologi di daerah penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu:distribusi hujan wilayah, kondisi airtanah, dan kondisi air permukaan.

3.4.1. Distribusi Hujan Wilayah

Awan pembentuk hujan disebut cumullus nimbus. Kejadian hujan timbul akibat penguapan air sebagian kecil di daratan dan sebagian besar di lautan. Penguapan air di darat dan di laut yang telah mengalami pendinginan di atmosfir dan bergerak oleh tenaga angin, maka timbul kejadian hujan di suatu wilayah tertentu baik di lautan maupun di darat. Menurut Subarkah (1980); Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya curah hujan rata-rata tahuan di suatu tempat ada 6, yaitu: latitude, posisi dan luas daerah jarak dari pantai atau sumber lembab lainnya, suhu laut dan air laut ke arah pantai, efek geografis, dan ketinggian.

Hujan merupakan komponen masukan (input) paling penting yang selanjutnya akan menjadi airtanah dan air permukaan. Pencatatan hujan dari Stasiun Klimatologi Barongan, Terong, dan Dogongan tercatat data hujan bulanan pada masing-masing stasiun. Menurut Gambar 3.12. Stasiun Hujan Terong memiliki kejadian hujan bulanan tinggi pada bulan Januari hingga terus menurun, dan kejadian ekstrim pada bulan September. Hal ini dapat diketahui bahwa pada

bulan Mei-September jarang hingga hampir tidak ada kejadian hujan pada daerah luasan tangkapan hujan di daerah tersebut.

Kejadian-kejadian hujan seperti ini juga dialami pada Stasiun Klimatologi Barongan dan Stasiun hujan Dogongan pada Gambar 3.13. dan Gambar 3.14. Kejadian hujan tersebut mulai pada Oktober yang terjadi puncak kejadian hujan maksimum pada bulan Desember hingga Januari dan minimum pada bulan Mei hingga September.

Jum lah Curah Hujan Bulanan (m m /bln) St. Te rong

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

W aktu (Bulan) Cu ra h H U ja n ( m m ) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Rerata Maksimum Minimum

Gambar 3.12. Hasil Perhitungan Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm/bln) Stasiun Terong, 2008

Jum lah Curah Hujan Bulanan (m m ) St. Dogongan

0 150 300 450 600 750

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

W aktu (bulan) Cur a h Huj a n ( m m ) 0 150 300 450 600 750

Rerata Maksimum Minimum

Jum lah Curah Hujan Bulanan (m m ) St. Barongan 0 200 400 600 800 1000

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Waktu (bulan) C ur ah H uj an ( m m ) 0 200 400 600 800 1000

Rerata Maksimum Minimum

Gambar 3.14. Hasil Perhitungan Jumlah Curah Hujan Bulanan (mm/bln) Stasiun Klimatologi Barongan, 2008

Metode yang digunakan dalam penentuan distribusi hujan wilayah menggunakan isohyet, karena topografi di daerah penelitian memiliki topografi datar hingga berbukit. Isohyet merupakan garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kedalaman hujan sama pada saat yang bersamaan (Harto, 1993), hal ini seperti dijelaskan pada Gambar 3.2.

3.4.2. Kondisi Airtanah

Airtanah merupakan komponen dari suatu siklus hidrologi yang melibatkan banyak aspek bio-geo-fisik, bahkan aspek politik dan sosial budaya yang sangat menentukan keterdapatan airtanah di suatu daerah (Seyhan, 1990). Sumber airtanah utama berasal dari air hujan sebagai input airtanah. Faktor lain pengisi airtanah juga berasal dari air permukaan, seperti sungai, danau, dan lain-lain yang meresap kedalam suatu lapisan di bawah tanah dan tersimpan di suatu wadah atau sering disebut akuifer.

Aliran airtanah yang meresap ke dalam tanah atau akuifer di daerah discharge membutuhkan waktu yang lama. Waktu tersebut bisa puluhan sampai ribuan tahun tergantung dari jarak dan jenis batuan yang dilaluinya. Pada dasarnya airtanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, akan tetapi jika

dibandingkan dengan waktu umur manusia airtanah bisa digolongkan kepada sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Airtanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah yang jenuh air (saturation zone), dengan tekanan hidrostatik sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer (Todd, 1980).

Gambar 3.15. Proses Infiltrasi dan Perkolasi Airtanah (www. walhi.com, 2005)

Telah diketahui bahwa sumber airtanah berasal dari air hujan yang meresap masuk kedalam lapisan tanah melalui proses infiltrasi dan proses perkolasi. Air hujan yang masuk ke akuifer menjadi airtanah tergantung pada suatu kondisi yang menyebabkan air hujan mempunyai kesempatan untuk tertahan lama pada permukaan tanah, sehingga air hujan tersebut dapat meresap dengan baik. Selain itu, material penyusun yang terdapat pada daerah tertentu juga sangat berpengaruh terhadap proses infiltrasi dan perkolasi tersebut.

Material utama pembentuk perlapisan akuifer di daerah penelitian di dominasi oleh pasir volkanik dari Endapan Merapi Muda, proses perlapukan pada Perbukitan Baturagung, dan proses fluvial dari aktivitas sungai di daerah penelitian. Pori-pori makro yang terdapat pada material pasir menyebabkan

lapisan tanah yang tersusun oleh material ini dapat menyimpan air dalam jumlah yang besar dan mampu meloloskan air dalam jumlah yang sama pula. Berbeda halnya dengan material yang berasal dari Perbukitan Baturagung lebih didominasi oleh material yang agak sulit meloloskan air. Daerah penelitian dikontrol oleh dua sistem akuifer, yaitu Sistem Akuifer Merapi dan Sistem Akuifer Perbukitan Baturagung. Sistem Akuifer Merapi mempunyai arah aliran menuju ke selatan, sehingga arah aliran airtanah tersebut mengikuti kontur topografi di daerah penelitian.

3.4.3. Kondisi Air Permukaan

Sistem sungai utama pada daerah penelitian memiliki aliran yang mengalir sepanjang tahun (perenial). Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Opak dan Sungai Oyo yang dan bertemu di Desa Sriharjo dan bermuara pada Samudra Hindia di sebelah selatan Pulau Jawa. Menurut Santosa dan Adji (2006); DAS Opak mempunyai debit rerata muara + 50 m3/detik yang menjadi satu dengan sub DAS Oyo yang berasal dari Perbukitan Baturagung. Kondisi aliran yang mengalir sepanjang tahun ini menyebabkan keterdapatan air permukaan sebagai kebutuhan pertanian sangat mencukupi di daerah penelitian.

Pola aliran dan debit yang relatif stabil dikontrol oleh morfologi sungai yang berkelok-kelok (meander). Kontrol tersebut mempengaruhi pengaruh kejadian banjir pada bagian luar sungai (outerband) dan bagian dalam sungai (innerband). Relatif kejadian banjir yang sering merugikan terdapatnya penggunaan lahan pemukiman dan lahan sawah irigasi, hal ini karena bagian luar merupakan arah aliran sungai yang bersifat mengerosi, sedangkan bagian dalam bersifat terjadinya endapan material/sedimen sungai yang terbawa oleh aliran air.

Pada musim penghujan kejadian sedimentasi lebih besar di Sungai Oyo dibandingkan Sungai Opak. Material dasar pada Perbukitan Baturagung merupakan batuan Napal tufan dan gamping, sehingga lebih mudah tererosi dan longsor, hal ini terlihat pada aliran air sungai yang berwarna keruh di pertemuan kedua sungai tersebut. Kejadian kekeringan hampir tidak pernah terjadi pada kedua sungai tersebut, walaupun debit sungai menurun pada musim kemarau,

sehingga pemanfaatan aliran sungai dimanfaatkan penduduk untuk irigasi terutama di Desa Selopamioro dan Desa Kebon Agung. Material pasir, kerikil dan kerakal sering dimanfaatkan penduduk untuk bahan bangunan yang terbawa oleh sungai-sungai di daerah penelitian.

Gambar 3.16. Kenampakan Sungai Opak (Kiri Atas), Sungai Oyo (Kanan Atas), dan Pertemuan Sungai Opak-Oyo di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri (Bawah Tengah)

(Sumber:Foto Lapangan, 2008)

3.5. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan daerah penelitian terdiri atas daerah perbukitan dan dataran, penggunaan lahannya + 45 % lebih digunakan untuk sawah irigasi, pemukiman, tegalan, hutan rakyat, semak belukar, dan sawah tadah hujan. Berikut luas penggunaan lahan daerah penelitian yang disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Luas Penggunaan Lahan Daerah Penelitian

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (km2) Luas (Ha) Luas (%)

1 Hutan rakyat 1,58 158,48 8,2

2 Permukiman 6,51 651,75 33,6

3 Sawah irigasi 8,52 852,81 44,1

4 Sawah tadah hujan 0,33 33,44 1,7

5 Tegalan 1,95 195,70 10,1

6 Semak belukar 0,43 43,60 2,3

Jumlah 19,36 1935,79 100

Permukiman banyak tersebar pada daerah yang datar-landai, namun ada juga yang berada pada lereng-lereng kaki perbukitan. Pada umumnya permukiman berasosiasi dengan sumber air, dan tersebar di sepanjang sumber air. Permukiman yang ada kebanyakan mengelompok dan perkembangan komunitas penduduk tidak terlepas dari sumber air sebagai kebutuhan pokok penduduk. Di daerah yang landai umumnya digunakan untuk persawahan. Penggunaan lahan persawahan di daerah penelitian kebanyakan merupakan sawah irigasi, karena saluran irigasi dari air permukaan cukup memenuhi kebutuhan penduduk untuk bertani. Masyarakat rata-rata memanen padi 2-3 kali dalam setahun.

Periode penanaman padi dan palawija tergantung ketersediaan air yang ada di daerah tersebut. Biasanya 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija dalam periode 1 tahun. Pemukiman penduduk kebanyakan berada dekat dengan jalan. Selain sebagai tempat bermukim, di sekitarnya diusahakan juga sebagai tempat berkebun, seperti mangga, rambutan, kelapa, pisang dan lain-lain. Penggunaan lahan tegalan berada di lereng kaki yang daerahnya merupakan daerah yang potensi airnya rendah. Tegalan ini didominasi oleh tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang tanah, dan ketela pohon.

Perbukitan yang memiliki lereng curam-terjal menjadi hutan rakyat, sehingga sering dijumpai kebun campuran yang diolah oleh masyarakat sekitar. Tanaman tersebar baik di kawasan ini, tanaman kayu putih dan akasia masih sering dijumpai. Proses intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut penggunaan lahan. Dominasi penggunaan lahan sawah menjadi unggulan di daerah penelitian, selain kegiatan bertani masyarakat di daerah penelitian juga bekerja sebagai buruh di kota.

0 1 2 3 KM

U Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Unit Transverse Mercator Datum Horizontal : WGS 84

Zone : 49 M

PETA PENGGUNAAN LAHAN

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sumber :

1. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Bantul, Tahun 1999 2. Peta RBI Digital skala 1 : 25.000, Lembar Imogiri,Tahun 1999 Dibuat Oleh : Pandji Riesdiyanto 03/ 167954/ GE/ 05450 Batas Administrasi Desa Kabupaten Kecamatan Jalan Lokal Jalan Kolektor Jalan Setapak Transportasi Kontur Topografi # YC Camat # SD Desa Sungai L E G E N D A 430000 mT 430000 435000 mT 435000 912 0000 91 20 000 m U 91 25 00 0 9125 000 m U KABUPATE N GUNUNGKID UL KABUPA TEN KULONPROGO KABUPATEN SLEMAN KOTA MADYA D.I. YOGYAKARTA KABUPATEN BANTU L

SAMUDRA HINDI A

4199 58 m T 4199 58 429957 mT 429957 4399 56 m T 4399 56 9119 088 91190 88 mU 91 29087 91 29087 mU 913908 6 9139 086 m U Daera h Penelit ia n I N S E T # Y # S # S # S # S # S # S # S # S KARANG TENGAH KECAMATAN PUNDONG KECAMATAN JETIS KECAMATAN PLERET KECAMATAN DLINGO S un g a i O p a k Sun gai O yo KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL KARANGTALUN IMOGIRI KEBON AGUNG KARANG TENGAH GIRIREJO SRIHARJO WUKIRSARI SELOPAMIORO C D D D D D D D D Hutan Rakyat Kebun Campuran Pemukiman Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Semak

Tegalan/ladang