IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Letak Geogafis dan Wilayah Administratif DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan laut dan terletak antara 6˚12’ Lintang Selatan dan 106˚ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km² dan berupa lautan seluas 6.977,5 km². Wilayah administrasi provinsi ini terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, yaitu kota administratif Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, masing-masing dengan luas daratan seluas 141,27 km², 188,03 km², 48,13 km², 129,54 km², dan 146 km² serta kabupaten administratif Kepulauan Seribu (8,70).50

Tabel 4.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2010

Kabupaten/Kota Adm. Luas (km²) Kecamatan Kelurahan

Kep. Seribu 8,70 2 6 Jakarta Selatan 141,27 10 65 Jakarta Timur 188,03 10 65 Jakarta Pusat 48,13 8 44 Jakarta Barat 48,13 8 56 Jakarta Utara 146,66 6 31 DKI Jakarta 662,33 44 267

Sumber: Jakarta Dalam Angka: Jakarta in Figures 2011. BPS. Hal 12

50

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari barat ke timur sepanjang kurang-lebih 35 km yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

4.2. Demografi

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2010, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS penduduk DKI Jakarta sebanyak 9.609.091 jiwa. Dengan luas wilayah 662,33 km² berarti kepadatan penduduknya mencapai 14.508/km², sehingga menjadikan provinsi ini sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.

Tabel 4.2. Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Administrasi Hasil Sensus Penduduk 2000 dan 2010.

Kabupaten/Kota Adm.

Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2000 2010 1990-2010 2000-2010 Kepulauan Seribu 17 245 21082 1,78 2,03 Jakarta Selatan 1784044 2062232 0,40 1,46 Jakarta Timur 2347917 2693896 1,34 1,38 Jakarta Pusat 874595 902973 -0,87 1,32 Jakarta Barat 1904191 2281945 1,14 1,83 Jakarta Utara 1419091 1645659 1,00 1,49 Jumlah 8347083 9607787 0,78 1,42

Sumber : Jakarta Dalam Angka: Jakarta in Figures 2011.BPS. Hal 80

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 4.2, maka dapat dilihat bahwa di tahun 2010 Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk paling tinggi, yaitu 2.693.896 jiwa dan Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk paling rendah,

yaitu 21.082 jiwa. Akan tetapi Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki laju pertumbuhan penduduk paling tinggi, yaitu 1,78 di tahun 1990-2010 dan 2,03 di tahun 2000-2010. Sedangkan Jakarta Pusat memiliki laju pertumbuhan penduduk paling rendah, yaitu -0,87 di tahun 1990-2010 dan 0,32 di tahun 2000-2010.

Sumber: Jakarta Dalam Angka: Jakarta in Figures 2011.BPS. hal 77

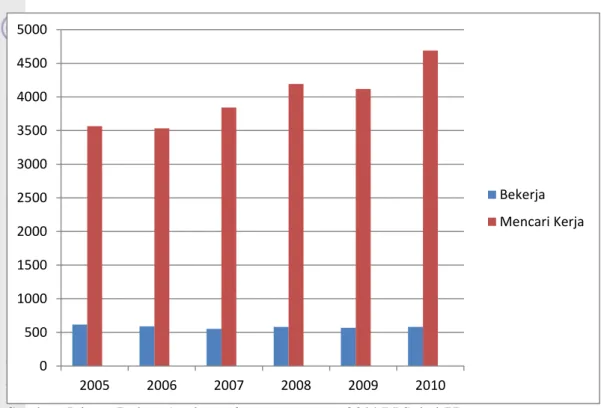

Gambar 4.1. Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan, 2005-2010.

Tahun 2010 jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sebanyak 583 ribu orang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2009, yaitu sebesar 569 ribu orang. Nilai tersebut cenderung tidak sebanding dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan yang pada tahun 2009 dan 2010 berjumlah 4.118.000 dan 4.690.000 orang. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bekerja Mencari Kerja

4.3. Perkonomian DKI Jakarta 4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun puncak krisis keuangan global yang melanda Amerika dan Eropa terjadi pada akhir tahun 2008 hingga awal 2009, namun efeknya dirasakan hingga akhir 2009. Perekonomian DKI Jakarta tumbuh 6,23 persen pada tahun 2008, pada tahun 2009 melambat menjadi 5,02 persen, dan tahun 2010 mengalami peningkatan kembali menjadi 6,51 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional pada tahun 2008 sebesar 6,06 persen, tahun 2009 sebesar 4,5 persen, dan tahun 2010 sebesar 6,10 persen.

Sumber: Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2011.BPS. hal 562 Gambar 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2006-2010

0 1 2 3 4 5 6 7 2006 2007 2008 2009 2010 DKI Jakarta Indonesia

4.3.2. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

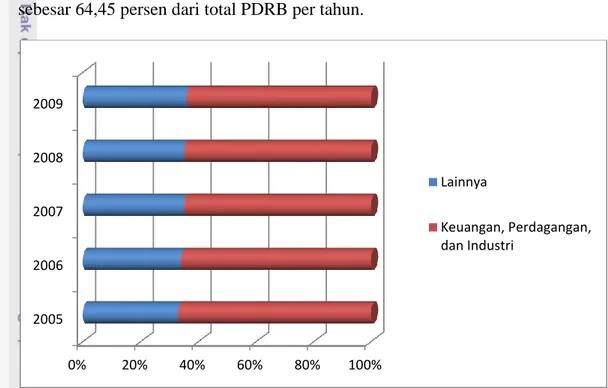

Secara struktural, dari sisi penyediaan (supply), penciptaan nilai tambah di DKI Jakarta selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor keuangan,

real estate, dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel, dan restauran, dan

sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut memberi kontribusi rata-rata sebesar 64,45 persen dari total PDRB per tahun.

Sumber : Pendapatan Regional DKI Jakarta: Regional Income of DKI Jakarta 2005-2009.BPS. hal 14.

Gambar 4.3. Peranan Sektor Andalan dalam PDRB atas Harga Berlaku Tahun 2000-2009

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia menjadi pusat perputaran keuangan karena disini terdapat Bank Indonesia, kantor pusat bank-bank komersial, dan lembaga keuangan lainya. Hal ini membuat penciptaan nilai tambah sektor keuangan memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian DKI Jakarta, meskipun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2005 kontribusi yang diberikan oleh sektor ini adalah 30,71 persen, kemudian turun menjadi 28,65 persen pada tahun 2007, dan 28,18 persen pada tahun 2009.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 Lainnya Keuangan, Perdagangan, dan Industri

Berbeda dengan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan, hotel, lebih berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2005 sektor ini memberikan kontribusi 20,21 persen, kemudian di tahun 2007 dan 2009 meningkat menjadi 20,36 dan 20,62 persen. Sementara itu, kontribusi yang diberikan industri pengolahan dapat dikatakan stabil.

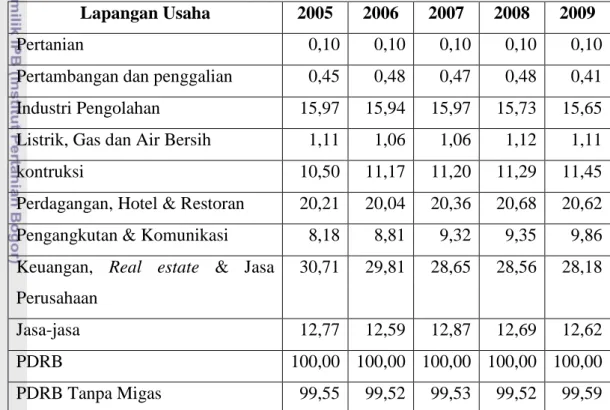

Tabel 4.3. Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku 2005-2009

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009

Pertanian 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Pertambangan dan penggalian 0,45 0,48 0,47 0,48 0,41

Industri Pengolahan 15,97 15,94 15,97 15,73 15,65

Listrik, Gas dan Air Bersih 1,11 1,06 1,06 1,12 1,11

kontruksi 10,50 11,17 11,20 11,29 11,45

Perdagangan, Hotel & Restoran 20,21 20,04 20,36 20,68 20,62 Pengangkutan & Komunikasi 8,18 8,81 9,32 9,35 9,86 Keuangan, Real estate & Jasa

Perusahaan

30,71 29,81 28,65 28,56 28,18

Jasa-jasa 12,77 12,59 12,87 12,69 12,62

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

PDRB Tanpa Migas 99,55 99,52 99,53 99,52 99,59

Sumber: Pendapatan Regional DKI Jakarta: Regional Income of DKI Jakarta 2005-2009.BPS. Hal 16

Pada tahun 2005 kontribusi sektor ini adalah 15,97 persen dan di tahun 2007 dan 2009 masing-masing kontribusinya adalah 15,97 persen dan 15,65 persen. Kondisi tata ruang di daerah ibukota sudah tidak memungkinkan bagi perusahaan

baru untuk berkembang, sehingga investor cenderung memilih untuk mendirikan perusahaan diluar wilayah DKI Jakarta.51

Sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi di atas 9 persen adalah sektor jasa-jasa, sektor kontruksi, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Dalam kurun waktu 2005-2009 rata-rata kontribusi sektor-sektor tersebut adalah sebesar 12,71 persen dari sektor jasa-jasa, 11,12 persen dari sektor konstruksi, dan 9,10 persen dari sektor pengangkutan dan komunikasi.

4.3.3. Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran

Tinjauan struktur PDRB menurut pengeluaran menunjukkan alokasi penggunaan PDRB yang tercipta di suatu daerah pada satu kurun waktu tertentu. Tabel 4.4. Distribusi Persentase PDRB menurut Pengeluaran 2005-2009

Jenis Pengeluaran 2005 2006 2007 2008 2009 Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga

51,95 52,66 54,63 54,35 55,37 Pengeluaran Konsumsi Lembaga

Swadaya Nirlaba

0,98 1,00 1,21 1,28 1,48

Pengeluaran konsumsi

Pemerintah

5,36 5,28 6,19 7,07 8,19

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

36,90 35,74 37,49 35,79 34,80

Perubahan Stok -4,86 -4,26 -2,48 2,20 1,29

Ekspor Barang dan Jasa 62,08 57,95 55,93 54,33 53,79

Dikurangi Impor Barang dan Jasa 52,41 48,37 52,96 55,03 54,92

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS: Regional Income of DKI Jakarta. 2005-2009.BPS. hal 17

Selama tahun 2005 hingga 2009, rata-rata sekitar 53,79 persen dari PDRB Jakarta Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto

51

BPS,Pendapatan Regional DKI Jakarta:Regional income of DKI Jakarta 2005-2009,(Jakarta:BPS,2010), h. 15.

(PMTB) masih menjadi faktor utama penggerak perekonomian DKI Jakarta setiap tahunnya digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, sementara yang digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto dan konsumsi pemerintah sekitar 36,14 persen dan 6,42 persen.

4.3.4. Perkembangan PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun diwilayah tersebut.

PDRB per kapita DKI Jakarta atas harga berlaku pada tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 mencapai 89,73 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2009, yaitu sebesar 79,84 juta rupiah. Begitu juga nilai PDRB per kapita atas harga konstan dimana dalam kurun waktu 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 mencapai nilai 41,18 juta rupiah, mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2009, yaitu sebesar 39,14 juta rupiah.

Tabel 4.5. PDRB Per Kapita Provinsi DKI Jakarta 2006-2010

Tahun Harga Berlaku

(Ribu rupiah) Harga Konstan (Ribu rupiah) 2006 55.879,1 34.837,5 2007 61.335,6 36.054,4 2008 72.317,6 37.782,5 2009 79.842,6 39.143,8 2010 89.735,4 41.181,6

Sumber: Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2011.BPS. Hal 563-564

4.3.5. Inflasi/Deflasi

Inflasi/Deflasi memberikan gambaran terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen akibat adanya ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan juga dari PDRB yang disebut PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas harga berlaku dengan atas harga konstan.

Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen. Indeks implisit PDRB yang dihasilkan akan menggambarkan perkembangan perubahan harga. Pertumbuhan indeks implisit inilah yang disebut sebagai indikator inflasi indeks harga implisit PDRB.

Tabel 4.6. Indikator Inflasi Indeks Harga Implisit PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha 2005-2009

No Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pertanian 7,88 10,56 14,55 19,45 10,55

2. Pertambangan dan Penggalian 55,18 21,13 8,54 21,81 0,10

3. Industri Pengolahan 10,09 9,97 8,09 13,41 11,05

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 6,10 5,22 7,87 18,57 6,14

5. Kontruksi 12,94 14,87 4,96 11,98 6,65

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7,80 7,73 7,30 13,88 7,14 7. Pengangkutan & Komunikasi 10,58 8,88 3,68 4,52 1,92 8. Keuangan, Real estate & Jasa

Perusahaan

7,03 8,13 3,87 14,38 6,07

9. Jasa-jasa 9,27 8,02 8,78 11,19 4,32

DKI Jakarta 8,97 9,16 6,06 12,58 6,43

Sumber: Pendapatan Regional DKI Jakarta: Regional Income of DKI Jakarta 2005-2009.BPS. Hal 19

4.4. Kondisi Perekonomian dan Pembangunan di Indonesia

Perkembangan Perekonomian Indonesia dapat dilihat antara lain dari aspek pertumbuhan ekonomi. Mulai tahun 1994 sampai dengan 1996 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi dan stabil yaitu sekitar 6 persen. Namun mulai tahun 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan bahkan mencapai nilai yang negatif di tahun 1998 yaitu -13,13 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rendah pada saat itu disebabkan ketidakmampuan Indonesia dalam menghadapi krisis yang melanda Asia pada pertengahan 1997 silam.

Setelah mengalami kontraksi yang besar pada tahun 1998, perekonomian Indonesia perlahan mulai bangkit lagi. Pada tahun 1999 perekonomian tumbuh sekitar 0,79 persen; tahun 2000 sebesar 4,92 persen; tahun 2001 sebesar 3,4 persen; tahun 2002 3,66 persen; tahun 2003 4,78 persen; tahun 2004 5,03 persen; tahun 2005 5,58 persen; dan di tahun 2006 sebesar 5,50. Pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan trend yang cukup positif, di tahun 2007 sebesar 6,28; tahun 2008 6,06; dan di tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 4,58 persen yang tidak lain disebabkan efek krisis keuangan yang terjadi di Amerika dan di Eropa, dan di tahun 2010 kembali meningkat menjadi 6,10 persen. Kemampuan Indonesia untuk meningkatkan kembali pertumbuhan pasca krisis ini tidak lain disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Bahkan sampai tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didominasi oleh tingkat konsumsi masyarakat dan bukan investasi.

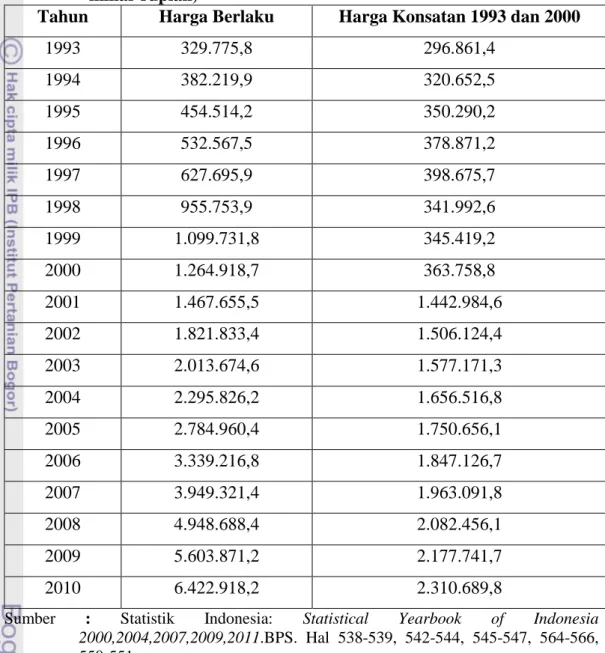

Selanjutnya, perekonomian Indonesia dapat dilihat dari nilai PDB-nya. Dalam hal ini dapat dilihat dari nilai PDB berdasarkan harga berlaku dan nilai

PDB berdasarkan harga konstan 1993 maupun harga konstan 2000, seperti dapat dibaca pada Tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7. PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1993 di Tahun 1993-2000 dan konstan 2000 di Tahun 2001-2010 (dalam miliar rupiah)

Tahun Harga Berlaku Harga Konsatan 1993 dan 2000

1993 329.775,8 296.861,4 1994 382.219,9 320.652,5 1995 454.514,2 350.290,2 1996 532.567,5 378.871,2 1997 627.695,9 398.675,7 1998 955.753,9 341.992,6 1999 1.099.731,8 345.419,2 2000 1.264.918,7 363.758,8 2001 1.467.655,5 1.442.984,6 2002 1.821.833,4 1.506.124,4 2003 2.013.674,6 1.577.171,3 2004 2.295.826,2 1.656.516,8 2005 2.784.960,4 1.750.656,1 2006 3.339.216,8 1.847.126,7 2007 3.949.321,4 1.963.091,8 2008 4.948.688,4 2.082.456,1 2009 5.603.871,2 2.177.741,7 2010 6.422.918,2 2.310.689,8

Sumber : Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2000,2004,2007,2009,2011.BPS. Hal 538-539, 542-544, 545-547, 564-566, 550-551

Pada Tabel 4.7 terlihat adanya perbedaan nilai PDB atas harga berlaku dengan konstan 1993 maupun 2000 yang cukup tinggi. Berdasarkan harga berlaku, nilai PDB tiap tahunnya terus mengalami peningkatan bahkan pada masa krisis melanda (1998) nilai PDB terus mengalami peningkatan. Untuk PDB atas

dasar harga konstan 1993, terlihat pada tahun 1993 hingga tahun 1997 nilai PDB mengalami peningkatan, namun pada saat krisis 1998 melanda nilai PDB mengalami penurunan sebanyak 57 triliun lebih walaupun di tahun-tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan.

Keberhasilan dari pembangunan yang dilakukan oleh sebuah negara tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonominya yang tinggi maupun besarnya PDB yang diperolehnya. Keberhasilan yang sebenarnya dari pembangunan sebuah negara dan yang merupakan tujuan akhir dari bernegara yaitu kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator yang paling dekat dalam merepresentasikan tingkat kesejahteraan ini yaitu dapat dilihat dari pembangunan manusianya, dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

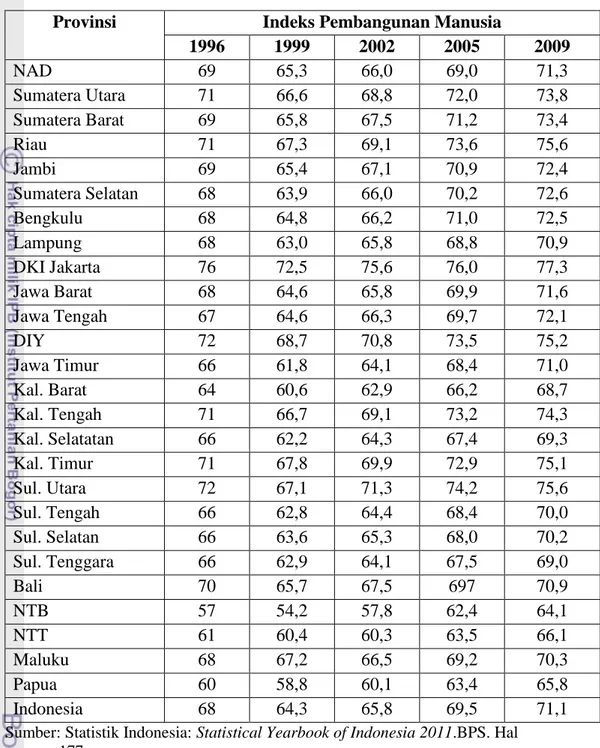

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat sebanyak 5 provinsi di tahun 1996 IPM-nya sama dengan IPM Indonesia secara keseluruhan, bahkan 11 provinsi memiliki IPM yang lebih tinggi dari IPM Indonesia dan DKI Jakarta menduduki peringkat pertama. Setelah satu tahun Indonesia dilanda krisis keuangan (1999) IPM Indonesia mengalami penurunan dan ini tentu saja diikuti oleh penurunan IPM masing-masing provinsi. Penurunan IPM provinsi ini tidak terlalu buruk, terbukti dengan adanya peningkatan jumlah provinsi yang nilai IPM-nya di atas IPM Indonesia yakni menjadi 15 provinsi. Setelah empat tahun krisis melanda Indonesia (2002), IPM Indonesia kembali mengalami peningkatan dan DKI Jakarta masih memiliki nilai IPM yang paling tinggi. Di tahun 2009 nilai IPM Indonesia kembali mengalami peningkatan di angka 71,1 dan sekali lagi DKI Jakarta menempati nilai tertinggi di angka 77,3.

Tabel 4.8. Indeks Pembangunan Manusia tiap Provinsi di Indonesia Provinsi Indeks Pembangunan Manusia

1996 1999 2002 2005 2009 NAD 69 65,3 66,0 69,0 71,3 Sumatera Utara 71 66,6 68,8 72,0 73,8 Sumatera Barat 69 65,8 67,5 71,2 73,4 Riau 71 67,3 69,1 73,6 75,6 Jambi 69 65,4 67,1 70,9 72,4 Sumatera Selatan 68 63,9 66,0 70,2 72,6 Bengkulu 68 64,8 66,2 71,0 72,5 Lampung 68 63,0 65,8 68,8 70,9 DKI Jakarta 76 72,5 75,6 76,0 77,3 Jawa Barat 68 64,6 65,8 69,9 71,6 Jawa Tengah 67 64,6 66,3 69,7 72,1 DIY 72 68,7 70,8 73,5 75,2 Jawa Timur 66 61,8 64,1 68,4 71,0 Kal. Barat 64 60,6 62,9 66,2 68,7 Kal. Tengah 71 66,7 69,1 73,2 74,3 Kal. Selatatan 66 62,2 64,3 67,4 69,3 Kal. Timur 71 67,8 69,9 72,9 75,1 Sul. Utara 72 67,1 71,3 74,2 75,6 Sul. Tengah 66 62,8 64,4 68,4 70,0 Sul. Selatan 66 63,6 65,3 68,0 70,2 Sul. Tenggara 66 62,9 64,1 67,5 69,0 Bali 70 65,7 67,5 697 70,9 NTB 57 54,2 57,8 62,4 64,1 NTT 61 60,4 60,3 63,5 66,1 Maluku 68 67,2 66,5 69,2 70,3 Papua 60 58,8 60,1 63,4 65,8 Indonesia 68 64,3 65,8 69,5 71,1

Sumber: Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2011.BPS. Hal 177

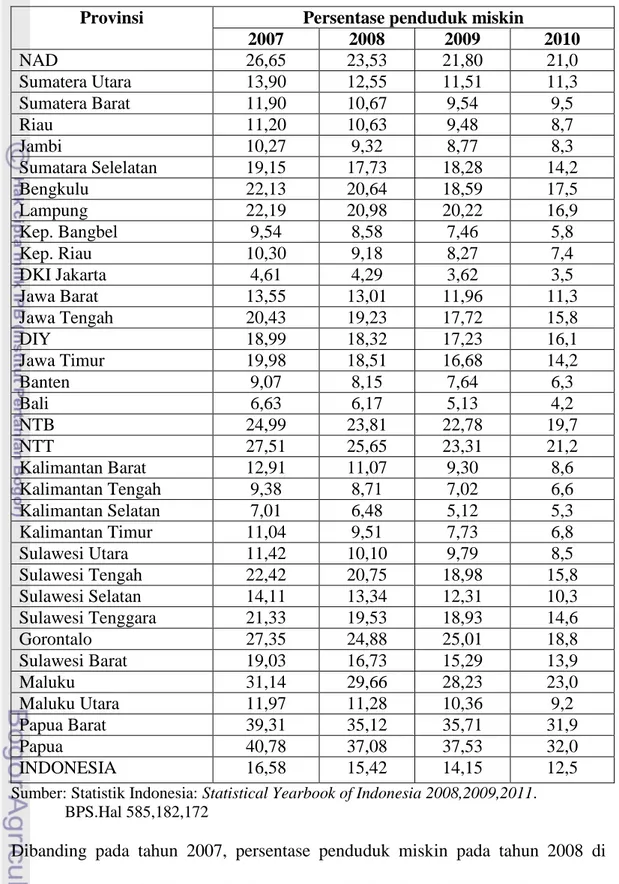

Untuk melihat indikasi lain dari taraf kesejahteraan dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin (Tabel 4.9). Sampai dengan tahun 2010, jumlah penduduk miskin per provinsi yang memiliki persentase tertinggi pada tahun 2007 terdapat di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Gorontola, Nusa Tenggara Timur, dan NAD, yakni rata-rata di atas 30 persen.

Tabel 4.9. Persentase Penduduk Miskin tiap Provinsi di Indonesia Provinsi Persentase penduduk miskin

2007 2008 2009 2010 NAD 26,65 23,53 21,80 21,0 Sumatera Utara 13,90 12,55 11,51 11,3 Sumatera Barat 11,90 10,67 9,54 9,5 Riau 11,20 10,63 9,48 8,7 Jambi 10,27 9,32 8,77 8,3 Sumatara Selelatan 19,15 17,73 18,28 14,2 Bengkulu 22,13 20,64 18,59 17,5 Lampung 22,19 20,98 20,22 16,9 Kep. Bangbel 9,54 8,58 7,46 5,8 Kep. Riau 10,30 9,18 8,27 7,4 DKI Jakarta 4,61 4,29 3,62 3,5 Jawa Barat 13,55 13,01 11,96 11,3 Jawa Tengah 20,43 19,23 17,72 15,8 DIY 18,99 18,32 17,23 16,1 Jawa Timur 19,98 18,51 16,68 14,2 Banten 9,07 8,15 7,64 6,3 Bali 6,63 6,17 5,13 4,2 NTB 24,99 23,81 22,78 19,7 NTT 27,51 25,65 23,31 21,2 Kalimantan Barat 12,91 11,07 9,30 8,6 Kalimantan Tengah 9,38 8,71 7,02 6,6 Kalimantan Selatan 7,01 6,48 5,12 5,3 Kalimantan Timur 11,04 9,51 7,73 6,8 Sulawesi Utara 11,42 10,10 9,79 8,5 Sulawesi Tengah 22,42 20,75 18,98 15,8 Sulawesi Selatan 14,11 13,34 12,31 10,3 Sulawesi Tenggara 21,33 19,53 18,93 14,6 Gorontalo 27,35 24,88 25,01 18,8 Sulawesi Barat 19,03 16,73 15,29 13,9 Maluku 31,14 29,66 28,23 23,0 Maluku Utara 11,97 11,28 10,36 9,2 Papua Barat 39,31 35,12 35,71 31,9 Papua 40,78 37,08 37,53 32,0 INDONESIA 16,58 15,42 14,15 12,5

Sumber: Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2008,2009,2011. BPS.Hal 585,182,172

Dibanding pada tahun 2007, persentase penduduk miskin pada tahun 2008 di semua provinsi relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2008 ini terdapat empat provinsi yang masih dapat digolongkan sebagai provinsi dengan persentase

penduduk miskin relatif besar, yaitu lebih dari 25 persen. Keempat provinsi tersebut yaitu: Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2009 provinsi dengan persentase penduduk miskin relatif besar menurun menjadi tiga provinsi yaitu: Papua, Papua Barat, dan Maluku. Pada pada tahun 2010 hanya Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki persentase penduduk miskin relatif besar. Sedangkan provinsi dengan jumlah persentase penduduk miskin paling sedikit dari tahun 2007-2010 adalah DKI Jakarta.

Penurunan jumlah provinsi dengan jumlah persentase penduduk miskin relatif besar juga diikuti dengan penurunan jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia. Pada tahun 2007 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 16,58, pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 15,42, pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 14,15, dan di tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi 12,5.