BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Teh

Teh dikenal di Indonesia sejak tahun 1686 ketika seorang Belanda bernama Dr Andreas Cleyer membawanya ke Indonesia yang pada saat itu penggunaannya hanya sebagai tanaman hias. Baru pada tahun 1728, pemerintah Belanda mulai memperhatik an teh dengan mendatangkan biji-biji teh secara besar-besaran dari Cina untuk dibudayakan di pulau Jawa. Usaha tersebut tidak terlalu berhasil dan baru berhasil setelah pada tahun 1824 Dr.Van Siebold seorang ahli bedah tentara Hindia Belanda yang pernah melakukan penelitian alam di Jepang mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit teh dari Jepang

Usaha perkebunan teh pertama dipelopori oleh Jacobson pada tahun 1828 dan sejak itu menjadi komoditas yang menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga pada masa pemerintahan Gubernur Van Den Bosh, teh menjadi salah satu tanaman yang harus ditanam rakyat melalui politik Tanam Paksa (Culture Stetsel). Pada masa kemerdekaan, usaha perkebunan dan perdagangan teh diambil alih oleh pemerintah RI. Sekarang, perkebunan dan perdagangan teh juga dilakukan oleh pihak swasta. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh di daerah Simalu-ngun, Sumatera Utara

2.2 Taksonomi dan Biologi Tanaman Teh a. Taksonomi Tanaman teh

Secara taksonomi tanaman teh termasuk dalam Divisi Spermatophyta dengan hierarki sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta Sub-Divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledonae Ordo : Trantomiaceae Famili : Theaceae Genus : Cammelia

Spesies : Cammelia sinensis

Tanaman teh merupakan tanaman perdu subtropis yang selalu berdaun hijau yang dapat tumbuh antara 15 sampai 30 kaki (Spillane, 1992). Secara umum, lingkungan fisik yang paling berpengaruh terhadap petumbuhan teh adalah keadaan iklim dan tanah. Faktor iklim yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh adalah curah hujan, suhu udara tinggi tempat, sinar matahari dan angin. Tanah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan tanaman teh adalah tanah yang cukup subur dengan bahan kandungan bahan organik cukup, tidak bercadas, serta tanaman teh menghendaki tanah yang asam dengan pH antara 4,5-6,0 (Setyamidjaja, 2000).

Penanaman teh dapat dilaksanakan sebagai penanaman baru (new planting), penanaman ulang (replanting), konversi ataupun rehabilitasi. Tanaman teh dapat ditanam dengan berbagai jarak tanam. Jarak tanam yang optimal dipengaruhi beberapa faktor, jarak tanam antar barisan tanaman 120 cm dan jarak tanam dalam barisan antara 60 cm - 90 cm. Hasil teh diperoleh dari daun-daun pucuk tanaman teh yang dipetik dengan 7-14 hari, tergantung dari keadaan tanaman dimasing-masing daerah. Tanaman teh dapat tumbuh sampai sekitar 6-9 m tingginya. Di perkebunan-perkebunan, tanaman teh dipertahankan hanya sekitar 1m tingginya dengan pemangkasan secara berkala. Tanaman teh umumnya dapat dipetik secara terus-menerus setelah umur 5 tahun dan dapat memberi hasil daun teh yang cukup besar selam 40 tahun, kemudian diadakan peremajaan (Spillane, 1992).

b. Biologi Tanaman Teh

Menurut Spillane (1992), secara botanis terdapat 2 jenis teh yaitu Thea sinensis dan Thea assamica. Thea sinensis ini disebut juga teh jawa yang ditandai dengan ciri-ciri tumbuhnya lambat, jarak cabang dengan tanah sangat dekat, daunnya kecil, pendek, ujungnya agak tumpul dan berwarna hijau tua. Poduksi tidak banyak namun kualitasnya baik. Morfologi teh sinensis dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1 Morfologi teh sinensis

Thea assmica mempunyai ciri-ciri tumbuh cepat, cabang agak jauh dari permukaan tanah, daunnya lebar, panjang dan ujungnya runcing serta berwarna hijau mengkilat. Produksinya tinggi dan mempunyai kualitas baik. Batangnya agak tegak, keras dan bila dibiarkan tanpa dipangkas bisa mencapai 3-9 m (Spillane, 1992).

2.3 Biologi Serangga

Elzinga (1981) menyatakan bahwa serangga adalah hewan Arthropoda yang mempunyai tiga bagian tubuh yaitu kepala, toraks dan abdomen dan juga mempunyai sepasang antena. Jumlah segmen tubuhnya terdiri dari 19-20 segmen. Serangga adalah satu-satunya hewan invertebrata yang mempunyai sayap. Kebanyakan serangga adalah teresterial, meskipun ada beberapa serangga yang habitatnya aquatik. Perkembangannya epimorphik, kecuali pada ordo Protura, dan tidak ada segmen yang bertambah setelah menetas dari telur. Perubahannya sangat bervariasi dari metamorfosis tidak sempurna sampai metamorfosis yang sempurna.

Ukuran serangga berkisar antara 0,25 mm sampai 330 mm dan 0,5 mm sampai 300 mm dalam bentangan sayap. Serangga yang terbesar terdapat di Amerika utara yaitu berupa ngengat dengan bentangan sayap kira-kira 150 mm, dan serangga tongkat dengan panjang tubuh kira-kira 150 mm. Kisaran warna serangga mulai dari yang sangat tidak menarik sampai saangat cemerlang, bahkan beberapa serangga ada berwarna–warni (Borror, 1996).

Tidak seperti halnya vertebrata, serangga tidak memiliki kerangka dalam, oleh karena itu tubuh serangga ditopang oleh pengerasan dinding tubuh yang berfungsi sebagai kerangka luar (eksoskeleton). Proses pengerasan dinding tubuh tersebut dinamakan skerotisasi. Dinding tubuh atau kulit serangga disebut integumen. Integumen terdiri atas satu lapis epidermis, selaput dasar dan kutikula. Kutikula mungkin lunak dan lemas, akan tetapi biasanya mengalami skerotisasi dan membentuk menyerupai pelat yang dinamakan sklereit. Karena komponen integumen seperti itu, menyebabkan serangga tidak dapat menjadi besar. Pertumbuhan serangga memerlukan pembaruan dan penanggalan kulit lama secara periodik (Jumar, 2000).

Menurut Tarumingkeng (1999), ukuran tubuh serangga bervariasi dari mikroskopis (seperti Thysanoptera, berbagai macam kutu) sampai yang besar seperti walang kayu, kupu-kupu gajah dan sebagainya. Walaupun ukuran badan serangga relatif kecil dibandingkan dengan vertebrata, kuantitasnya yang demikian besar menyebabkan serangga sangat berperan dalam biodiversity (keanekaragaman bentuk hidup) dan dalam siklus energi dalam suatu habitat.

Serangga merupakan salah satu kelompok hewan yang mudah sekali menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitarnya, terutama terhadap jenis makanan yang akan dimakan. Walaupun serangga suka pada tanaman tertentu, apabila makanan itu tidak ada ia masih dapat hidup dengan memakan jenis tanaman lain (Pracaya, 1999). Selanjutnya Jumar (2000) menyatakan bahwa, serangga memakan hampir segala zat organik yang terdapat di alam. Serangga mempunyai saluran pencernaan yang dimulai dari mulut dengan fungsi unuk memasukkan makanan, kemudian menguraikannya dengan cara hidrolisa enzimatik, mengabsorbsi hasil penguraian makanan tersebut ke dalam tubuh, kemudian dilanjutkan dengan

mengeluarkan bahan-bahan sisa ke luar tubuh melalui alat saluran belakang, yaitu anus. Saluran pencernaan serangga bentuknya seperti tabung yang mungkin lurus atau berkelok, memanjang dari mulut sampai anus.

Serangga adalah makhluk yang berdarah dingin (poikiloterm), bila suhu lingkungan menurun, proses fisiologisnya menjadi lambat. Namun demikian banyak serangga yang tahan hidup pada suhu yang rendah (dingin) pada periode yang pendek, dan ada juga beberapa jenis diantaranya yang mampu bertahan hidup pada suhu rendah atau sangat rendah dalam waktu yang panjang (Borror, 1996). Selanjutnya Sumardi & Widyastuti (2000) menyatakan bahwa, serangga merupakan kelompok hewan yang paling luas penyebarannya. Hewan ini dapat hidup dimana-mana mulai dari daerah kering hingga daerah basah, mulai dari daerah panas hingga daerah kutub.

2.4. Perkembangan Serangga

Serangga berkembang dari telur yang terbentuk di dalam ovarium serangga betina. Kemampuan reproduksi serangga dalam keadaan normal pada umumnya sangat besar. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa serangga cepat berkembang biak. Masa perkembangan serangga di dalam telur dinamakan perkembangan embrionik, dan setelah serangga keluar (manetas) dari telur dinamakan perkembangan pasca embrionik (Elzinga, 1981).

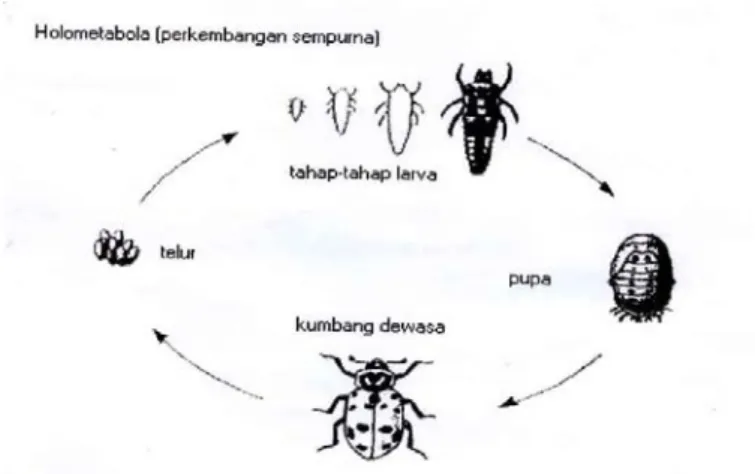

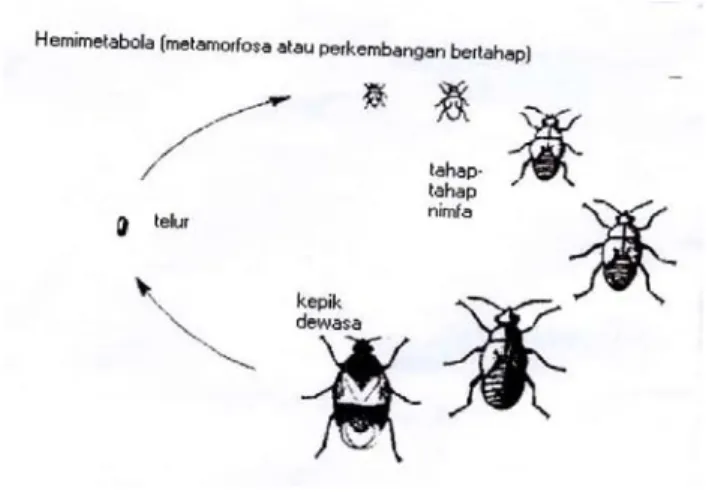

Pada serangga perkembangan individunya mulai dari telur sampai menjadi individu dewasa menunjukkan perbedaan bentuk. Keadaan ini disebut dengan metamorfosis (Triharso, 1995). Dua macam perkembangan yang dikenal dalam dunia serangga yaitu metamorfosa sempurna atau holometabola yang melalui tahapan-tahapan atau stadium: telur- larva –pupa-dewasa dan metamorfosis bertahap atau hemimetabola yang melalui stadium-stadium: telur-nimfa-dewasa (Tarumingkeng, 1999).

2.4.1. Metamorfosis sempurna (Holometabola)

Beberapa jenis serangga mengalami metamorfosa sempurna. Metamorfosa ini mempunyai empat bentuk; mulai dari telur menjadi larva, kemudian kepompong (pupa) baru dewasa (Mahmud, 2001). Pada tipe ini serangga pradewasa (larva dan pupa) biasanya memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan serangga dewasa (imago). Larva merupakan fase yang sangat aktif makan, sedangkan pupa merupakan bentuk peralihan yang dicirikan dengan terjadinya perombakan dan penyusunan kembali alat-alat tubuh bagian dalam dan luar, contohnya adalah serangga dari ordo Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera dan lain-lain (Jumar, 2000). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2 Perkembangan serangga secara Holometabola (Perkembangan sempurna), Sumber : Tarumingkeng (1999)

2.4.2. Metamorfosis Tidak Sempurna

Pada Hemimetabola, bentuk nimfa mirip dewasa hanya saja sayap belum berkembang dan habitat (tempat tinggal dan makanan) nimfa biasanya sama dengan habitat stadium dewasanya (Tarumingkeng, 1999). Metamorfosa tidak sempurna mempunyai tiga bentuk: mulai dari telur, menjadi nimfa, kemudian dewasa. Dengan demikian metamorfosa tidak sempurna tidak terdapat bentuk kepompong, contohnya adalah pada ordo Odonata, Ephimeroptera dan Plecoptera (Mamud, 2001), seperti yang terlihat pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3 Perkembangan serangga secara Hemimetabola (perkembangan bertahap), Sumber : Tarumingkeng (1999)

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Serangga

Menurut Jumar (2000), menyatakan perkembangan serangga di alam dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam yang dimiliki serangga itu sendiri dan faktor luar yang berda di lingkungan sekitarnya. Tinggi rendahnya populasi suatu jenis serangga pada suatu waktu merupakan hasil antara kedua fakor tersebut.

2.5.1 Faktor Dalam

a. Kemampuan berkembang biak

Kemampuan berkembang biak suatu jenis serangga dipengaruhi oleh kepiridian dan fekunditas serta waktu perkembangan (kecepatan berkembang biak). Kepiridian (natalis) adalah besarnya kemampuan suatu jenis serangga untuk melahirkan keturunan baru. Serangga umunya memiliki kepiridinan yang cukup tinggi. Sedangkan fekunditas (kesuburan) adalah kemampuannya untuk memproduksi telur. Lebih banyak jumlah telur yang dihasilkan oleh suatu jenis serangga, maka lebih tinggi kemampuan berkembang biaknya. Biasanya semakin kecil ukuran serangga, semakin besar kepiridinannya (Jumar, 2000).

b. Perbandingan Kelamin

Perbandingan kelamin adalah perbandingan antara jumlah individu jantan dan betina yang diturunkan oleh serangga betina. Perbandingan kelamin ini umumnya adalah 1:1, akan tetapi karena pengaruh-pengaruh tertentu, baik faktor dalam maupun faktor luar seperti keadaan musim dan kepadatan populasi maka perbandingan kelamin ini dapat berubah (Jumar, 2000).

c. Sifat Mempertahankan Diri

Seperti halnya hewan lain, serangga dapat diserang oleh berbagai musuh. Untuk mempertahankan hidup, serangga memiliki alat atau kemampuan untuk mempertahankan dan melindungi dirinya dari serangan musuh. Kebanyakan serangga akan berusaha lari bila diserang musuhnya dengan cara terbang, lari, meloncat, berenang atau menyelam. Sejumlah serangga berpura-pura mati bila diganggu. Beberapa serangga lain menggunakan tipe pertahanan ”perang kimiawi”, seperti mengeluarkan racun atau bau untuk menghindari musuhnya. Beberapa serangga melakukan mimikri untuk menakut-nakuti atau mengelabui musuhnya. Mimikri terjadi apabila suatu spesies serangga mimiknya menyerupai spesies serangga lain (model) yang dijauhi atau dihindari sehingga mendapatkan proteksi sebab terkondisi sebelumnya serupa predator (Jumar, 2000).

d. Siklus Hidup

Siklus hidup adalah suatu rangkaian berbagai stadia yang terjadi pada seekor serangga selama pertumbuhannya, sejak dari telur sampai menjadi imago (dewasa). Pada serangga-serangga yang bermetamorfosis sempurna (holometabola), rangkaian stadia dalam siklus hidupnya terdiri atas telur, larva, pupa dan imago. Misalnya pada kupu-kupu (Lepidoptera), kumbang (Coleoptera), dan lalat (Diptera). Rangkaian stadia dimulai dari telur, nimfa, dan imago ditemui pada serangga dengan metamorfosis bertingkat (paurometabola), seperti belalang (Orthoptera), kepik (Hemiptera), dan sikada (homoptera) (Jumar, 2000).

e. Umur Imago

Serangga umumnya memiliki umur imago yang pendek. Ada yang beberapa hari,akan tetapi ada juga yang sampai beberapa bulan. Misalnya umur imago Nilavarpata lugens (Homoptera; Delphacidae) 10 hari, umur imago kepik Helopeltis theivora (Hemiptera; Miridae) 5-10 hari, umur Agrotis ipsilon (Lepidoptera; Noctuidae) sekitar 20 hari, ngengat Lamprosema indicata (Lepidoptera; Pyralidae) 5-9 hari, dan kumbang betina Sitophillus oryzae (Coleoptera; Curculinoidae) 3-5 bulan (Jumar, 2000).

2.5.2 Faktor Luar

a. Suhu dan Kisaran Suhu

Serangga memiliki kisaran suhu tertentu dimana dia dapat hidup. Diluar kisaran suhu tersebut serangga akan mati kedinginan atau kepanasan. Pengaruh suhu ini jelas terlihat pada proses fisiologi serangga. Pada waktu tertentu aktivitas serangga tinggi, akan tetapi pada suhu yang lain akan berkurang (menurun). Pada umunya kisaran suhu yang efektif adalah suhu minimum 150C, suhu optimum 250C dan suhu maksimum 450C. Pada suhu yang optimum kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan besar dan kematian (mortalitas) sebelum batas umur akan sedikit (Jumar, 2000).

b. Kelembaban/Hujan

Kelembaban yang dimaksud dalam bahasan ini adalah kelembaban tanah, udara, dan tempat hidup serangga di mana merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi, kegiatan, dan perkembangan serangga. Dalam kelembaban yang sesuai serangga biasanya lebih tahan terhadap suhu ekstrem. Pada umumnya serangga lebih tahan terhadap terlalu banyak air, bahkan beberapa serangga yang bukan serangga air dapat tersebar karena hanyut bersama air. Akan tetapi, jika kebanyakan air seperti banjir da hujan deras merupakan bahaya bagi beberapa jenis serangga. Sebagai contoh dapat disebutkan, misalnya hujan deras dapat mematikan kupu-kupu yang beterbangan dan menghanyutkan larva atau nimfa serangga yang baru menetas (Jumar, 2000).

c. Cahaya/Warna/Bau

Beberapa aktivitas serangga dipengaruhi oleh responnya terdahap cahaya, sehingga timbul jenis serangga yang aktif pada pagi hari, siang, sore atau malam hari. Cahaya matahari dapat mempengaruhi aktivitas dan distribusi lokalnya. Serangga ada yang bersifat diurnal, yakni yang aktif pada siang hari mengunjungi beberapa bunga, meletakkan telur atau makan pada bagian-bagian tanaman dan lain-lain. Seperti contoh Leptocorixa acuta. Selain itu serangga-serangga yang aktif dimalam hari dinamakan bersifat nokturnal, misalnya Spodoptera litura. Sejumlah serangga juga ada yang tertarik terhadap cahaya lampu atau api, seperti Scirpophaga innotata. Selain tertarik terhadap cahaya, ditemukan juga serangga yang tertarik oleh suatu warna sepeti warna kuning dan hijau. Sesungguhnya serangga memiliki preferensi (kesukaan) tersendiri terhadap warna dan bau (Jumar, 2000).

d. Angin

Angin berperan dalam membantu penyebaran serangga, terutama bagi serangga yang berukuran kecil. Misalnya Apid (Homoptera; Aphididae) dapat terbang terbawa oleh angin sampai sejauh 1.300 km. Kutu loncat lamtoro, Heteropsylla cubana (Homoptera; Psyllidae) dapat menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan angin. Selain itu, angin juga mempengaruhi kandungan air dalam tubuh serangga, karena angin mempercepat penguapan dan penyebaran udara (Jumar, 2000).

e. Faktor Makanan

Kita mengetahui bahwa makanan merupakan sumber gizi yang dipergunakan oleh serangga untuk hidup dan berkembang. Jika makanan tersedia dengan kualitas yang cocok dan kuantitas yang cukup, maka populasi serangga akan naik cepat. Sebaliknya, jika keadaan makanan kurang maka populasi serangga juga akan menurun. Pengaruh jenis makanan, kandungan air dalam makanan dan besarnya butiran material juga berpengaruh terhadap perkembangan suatu jenis serangga hama. Dalam hubungannya dengan makanan, masing-masing jenis serangga memiliki kisaran makanan (inang) dari satu sampai banyak makanan (inang) (Jumar, 2000).

f. Faktor Hayati

Faktor hayati adalah faktor-fakor hidup yang ada di lingkungan yang dapat berupa serangga, binatang lainnya, bakteri, jamur, virus dan lain-lain. Organisme tersebut dapat mengganggu atau menghambat perkembangan biakan serangga, karena membunuh atau menekannya, memarasit atau menjadi penyakit atau karena bersaing (berkompetisi) dalam mencari makanan atau berkompetisi dalam gerak ruang hidup (Jumar, 2000).

2.6 Taksonomi Serangga

Serangga atau insekta termasuk Arthropoda. Arthropoda terbagi menjadi tiga subfilum, yaitu Trilobita, Mandibulata dan Chelicerata. Subfilum trilobita telah punah dan tinggal sisa-sisanya (fosil). Subfilum Mandibulata terbagi menjadi beberapa kelas, salah satunya adalah kelas serangga (Insecta atau Heksapoda). Kelas Insecta terdiri atas dua subkelas, yaitu subkelas Apterygota (tanpa sayap) yang terdiri dari ordo Thysanura, Diplura, Protura, Collembola, dan Microcoryphia. Subkelas berikutnya adalah subkelas Pterygota, merupakan serangga yang bersayap yang terdiri dari ordo Odonata, Ephineroptera, Orthoptera, Isoptera, Diptera, Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, Homoptera, dan lain-lain (Jumar, 2000).

2.7 Peranan Serangga Dalam Ekosistem

Menurut Idham (1994), didalam ekosistem baik alami maupun buatan serangga dapat mempunyai peranan penting antara lain:

a. Serangga fitofag

serangga fitofag adalah serangga pemakan tumbuhan. Jumlah spesiesnya hanya 26% dari seluruh spesies serangga yang ada. Meskipun demikian, kalau tidak waspada serangga ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak kecil pada usaha tani kita. Namun serangga-serangga fitofag yang hidup dengan memakan gulma dapat bermanfaat dalam pengendalian gulma. Beberapa spesies serangga seperti ini telah digunakan dalam pengendalian gulma secara hayati. Sebagai pemakan tumbuhan

serangga-serangga fitofag dapat memakan berbagai macam bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah.

Cara hidup serangga ini beragam. Ada yang hidup dipermukaan tanaman, ada juga yang tinggal di dalam jaringan tanaman dengan cara mengorok. Menggerek atau membentuk puru. Selain itu juga ada yang hidup di dalam tanah disekitar perakaran. Diantara serangga pemakan tumbuhan ada yang hidup hanya pada satu jenis tanaman, pada beberapa jenis tanaman dalam satu famili dan ada pula yang hidup pada beberapa jenis tanaman dari berbagai famili. Serangga yang hanya mempunyai satu inang disebut serangga monofag. Serangga yang mempunyai beberapa inang dalam satu famili tanaman disebut serangga oligofag atau stenofag. Serangga yang mempunyai banyak inang dari banyak famili tanaman disebut serangga polifag.

b. Serangga Parasitoid dan Predator

Kelompok serangga ini hidup dengan cara memakan serangga lain baik sebagian maupun seluruhnya. Perbedaan antara predator dan parasitoid terletak pada cara hidup dan cara memakan serangga lain tersebut. Predator umunya aktif dan mempunyai tubuh yang lebih besar dan lebih kuat dari serangga mangsanya, walaupun ada predator yang bersikap menunggu seperti belalang sembah. Istilah parasitoid digunakan untuk membedakannya dari istilah parasit sesungguhan seperti umum dijumpai pada hewan vertebrata. Predator dan parasitoid berperan penting sebagai agen pengendali alami di dalam ekosistem. Pada ekosistem buatan umumya kehidupan kelompok serangga ini sering terganggu oleh campur tangan manusia dalam kegiatan budi daya tanaman, terutama dalam penggunaan pestisida.

c. Serangga Parasit Pada Hewan Lain

Kelompok serangga ini biasanya adalah serangga penghisap darah pada hewan-hewan vertebrata seperti pinjal pada anjing dan kucing, kutu kepala pada manusia atau kutu gurem pada ayam dan burung. Namun, ada jenis serangga parasit hewan yang sangat berbahaya bagi ternak, terutama ternak besar (sapi dan kerbau) yaitu lalat screw worm (Callirtoga hominivorax). Belatung ini hidup di dalam jaringan tubuh (daging bawah kulit) hewan tersebut. Telur-telurnya diletakkan oleh imago pada luka-luka permukaan

kulit. Setelah menetas maka belatungnya akan masuk ke dalam sehingga luka tersebut semakin besar.

d. Serangga Pengurai (Dekomposer)

Kelompok serangga ini berperan penting dalam proses dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik di alam. Jenis serangga yang paling menonjol peranannya adalah serangga pengurai kayu. Contoh rayap dan beberapa jenis bubuk kayu. Sayangnya serangga ini juga sering menyerang kepentingan manusia seperti memakan kayu-kayu bangunan, furniture atau memakan setek batang yang ditanam. Kelompok lainnya yang juga penting peranannya adalah serangga pemakan kotoran hewan terutama kotoran sapi dan kerbau serta kelompok pengurai serasah. Yang termasuk kelompok pemakan kotoran hewan yaitu sejenis kumbang dari famili Scarabaeidae yang hidup di tanah. Sedangkan beberapa contoh serangga pengurai serasah yang penting adalah serangga-serangga kecil dari ordo Collembola, Diplura dan Protura. Kelompok pengurai serasah hidup di permukaan tanah. Kelompok serangga ini dapat berperan penting dalam mempertahankan kesuburan tanah.

e. Serangga Penyerbuk

Serangga penyerbuk berperan penting dalam proses produksi tumbuh-tumbuhan berbunga, terutama tumbuhan berumah dua. Banyak diantara parasitoid dari golongan tabuhan yang imagonya juga berperan sebagai serangga penyerbuk. Oleh karena itu, kalau serangga mati karena terkena pestisida sebenarnya kerugian kita tidak hanya sekedar hilangnya musuh alami, tetapi juga kehilangan sebagian serangga penyerbuk. Contoh serangga penyerbuk yaitu lebah madu, berbagai jenis tawon dan kupu-kupu.

f. Serangga Penghasil Bahan-Bahan Berguna

Banyak bahan-bahan yang digunakan sehari-hari merupakan produk dari aktivitas serangga. Di antara kelompok serangga penghasil bahan-bahan berguna yang paling menonjol adalah lebah madu. Serangga ini selain menghasilkan madu juga sebagai serangga penyerbuk. Selain lebah madu contoh lain dari serangga penghasil bahan

berguna adalah ulat sutera (Bombyx mori) dan serangga penghasil Lak yaitu Laccifer lacca.

Selanjutnya Kartasapoetra (1993) menyatakan, serangga menurut fungsi hidupnya ditinjau dari segi kepentingan para petani terdiri atas:

a. Serangga ekonomi

Merupakan serangga yang secara langsung dapat menyebabkan mundurnya kesejahteraan para petani, jelasnya mengganggu atau merusak tanaman. Serangga ekonomi atau serangga perekonomian lazimnya diusakan pembasmiannya oleh para petani. Pembasmian demikian lazim disebut pembasmian alamiah.

b. Serangga Predator atau serangga parasit

Merupakan serangga yang bermanfaat bagi para petani, karena berupa musuh atau pemakan serangga ekonomi. Penekanan atau pembasmian serangga-serangga ekonomi oleh para petani dimaksudkan agar tercapai keseimbangan biologis atau sering pula disebut keseimbangan alami yaitu keseimbangan populasi serangga yang tidak membahayakan perkembangan dunia pertanian.