AGRICOLA

Jurnal Pertanian

Fakultas Pertanian

Yosehi Mekiuw

Universitas Musamus Merauke

Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage ) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

Pendugaan Stok Ikan Tembang (Sardinella fimbriata ) pada Laut Flores Yosehi Mekiuw

Marthen Adrian Izaak Nahumury

Yosefina Mangera

Daya Saing Ekspor Komoditas Kelapa Indonesia Terhadap Tiga Negara di Asia Analisis Subsektor dan Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Asmat

Nita Nasution

Analisis Pertumbuhan Tanaman Gandum pada Beberapa Kerapatan Tanaman

Siti Mechram, Darwin dan Ratna

(Kab. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Takalar) Irianis Lucky Latupeirissa

Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

Ineke Nursih Widyantari

Analisa Pengaruh Sifat Reologi Terhadap Kehilangan Energi Pada Sistem Transfer Susu Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage ) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

dan Imbangan Pupuk Nitrogen Anorganik dan Nitrogen Kompos

Penanggung Jawab Abdullah Sarijan

AGRICOLA

Jurnal Pertanian

Pelindung Philipus Betaubun

ISSN : 2088 - 1673

Ni Luh Sri Suryaningsih Penanggung Jawab

Abdullah Sarijan Pimpinan Redaksi

Dr. Sumiyati, S.TP, M.P Dr. Ir. Ihwan Tjolly, MP

Ir. Soeparwi, SU

Dr. Trisiwi W. Widayanti, S.Pt., M.M.

Sri Rahayoe, S.TP, M.P

Alamat :

Fakultas Pertanian Universitas Musamus Merauke Jl. Kamizaun Mopah Lama - Merauke

Telp. (0971) 326336, 325976, email : jurnalagricola@gmail.com Mitra Bestari

Dr.Ir. Petrus Hary Tjahja Soedibya, MS Dewan Redaksi

Wahida Irine Ike Praptiwi

Daftar Isi Hal.

Volume 3, Nomor 2, September 2013

AGRICOLA

Jurnal Pertanian

Fakultas Pertanian

Universitas Musamus Merauke

Ruang Editorial iii - iv

Ni Luh Sri Suryaningsih

Studi Neraca Air Waduk Lapangan ( Long Storage ) 72 - 90

di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke Yosehi Mekiuw

Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke 91 - 101

Marthen Adrian Izaak Nahumury

Analisis Pertumbuhan Tanaman Gandum pada Beberapa Kerapatan Tanaman 102 - 116 dan Imbangan Pupuk Nitrogen Anorganik dan Nitrogen Kompos

Yosefina Mangera

Analisis Subsektor dan Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Asmat 117 - 127 Nita Nasution

Daya Saing Ekspor Komoditas Kelapa Indonesia Terhadap Tiga Negara di Asia 128 - 135 Ineke Nursih Widyantari

Pendugaan Stok Ikan Tembang (Sardinella fimbriata ) pada Laut Flores 136 - 149 (Kab. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Takalar)

Irianis Lucky Latupeirissa

Daftar Isi Hal.

RUANG EDITORIAL

SalamAGRICOLA!!!

Jelang akhir tahun 2013, AGRICOLA kembali hadir dengan identitas Volume III, Nomor 2. AGRICOLA merupakan wadah untuk menampung hasil-hasil penelitian dosen Faperta Unmus, namun senantiasa “membuka diri” untuk hasil penelitian dan tulisan teman-teman dari seberang yang didedikasikan untuk kemajuan bersama.

Padi merupakan komoditas unggulan di Merauke yang mengandalkan kebutuhan air irigasi berasal dari curah hujan langsung dan dari waduk lapangan (long storage). Karena itu, Yosehi Mekiuw melakukan penelitian untuk menentukan kemampuan waduk lapangan (long storage) dalam memasok kebutuhan air tanaman dalam bentuk neraca air dan menentukan pola tanam yang tepat berdasarkan tingkat ketersediaan air pada waduk lapangan di Desa Semangga Jaya. Selain Yosehi, Marthen A.I. Nahumury juga menulis tentang usahatani padi dengan menitikberatkan tulisan pada analisis penggunaan input produksi yang lebih efisien sehingga petani padi mampu mengelola lahan garapan secara optimal.

Selain padi, tanah Anim Ha yang subur juga memberikan hasil yang baik ketika ditanami komoditas lainnya seperti gandum yang diteliti oleh Yosefina Mangera.

Perlakuan yang diberikan dalam penelitian tersebut adalah kerapatan tanaman dan perimbangan pupuk N dari kompos dan urea. Seluruh parameter pertumbuhan gandum dalam penelitian tersebut memberikan penampilan yang baik, terutama pada jarak tanam 25 x 15 cm.

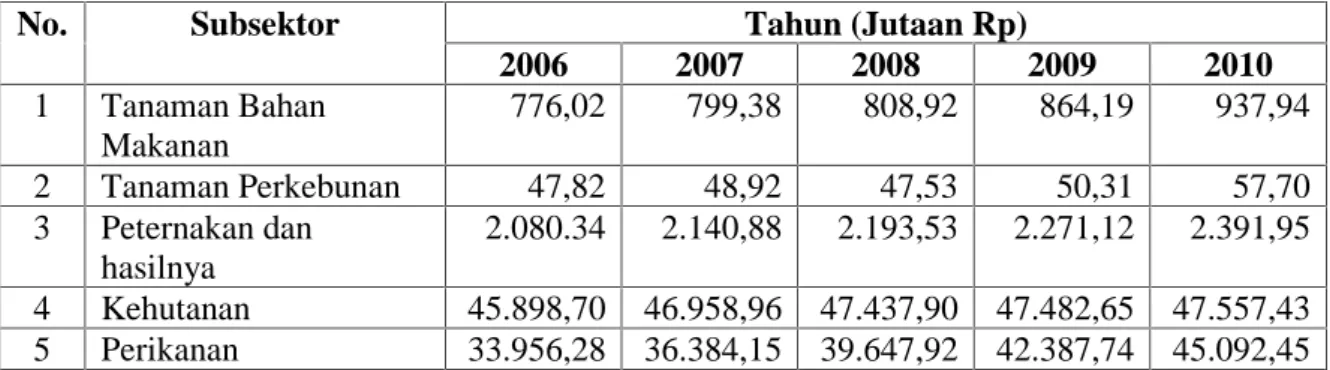

Kajian di bidang agribisnis tentang pertanian sebagai sumber pendapatan daerah dilakukan oleh Nita Nasution yang mencoba mengidentifikasikan subsektor dan komoditas pertanian unggulan dan potensial untuk di kembangkan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Asmat. Masih di bidang agribisnis, Ineke N. Widyantari melakukan analisis daya saing kelapa Indonesia terhadap 3 negara tetangga, yaitu Philipina, Malaysia dan Singapura.

Irianis L. Latupeirissa membuat kajian di bidang Manajemen Sumberdaya Perairan.

Sesuai bidangnya, Irianis melakukan analisis pendugaan stok ikan Tembang (Sardinella fimbriata) pada Laut Flores (Kab. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Takalar).

Selanjutnya, Siti Mechram, dkk dari Universitas Syiah Kuala, Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian tersebut mempelajari metode kuantitatif yang dapat menjelaskan karekteristik aliran dan ekspresi matematik yang berguna pada penentuan kehilangan energi serta daya yang dibutuhkan untuk mentransfer bahan pangan cair dalam hal ini susu kental manis dalam suatu sistem.

nomor-nya. Sehingga dalam setiap volume akan terbit 16 artikel.

Jurnal AGRICOLA selalu berusaha menampilkan yang terbaik bagi siapapun yang ingin maju bersama. Langkah kecil yang pasti dan akan selalu berarti untuk maju meski tertatih demi mengejar hal-hal yang lebih besar di depan. Alangkah sangat bijaksana bila kita selalu menaruh pengharapan kita pada DIA yang telah dan selalu memelihara alam ini.

Seperti harapan akan terus berkembang dan majunya AGRICOLA sebagai sarana untuk berkarya.

VIVAAGRICOLA! FAPERTA BISA !

Ni Luh Sri Suryaningsih

___________________________

*) Staf Pengajar Pada Jurusan Teknik Pertanian Universitas Musamus

STUDI NERACA AIR WADUK LAPANGAN (LONG STORAGE) DI DESA SEMANGGA JAYA KABUPATEN MERAUKE

Yosehi Mekiuw*)

ABSTRACT

The study aims to determine the capacity of field accumulating basin (long storage) in supplying plants with water in the form of water balance and to determine the appropriate cropping pattern based on water availability in this reservoir. The total water available in reservoir, once evaporation and seepage rates were subtracted to it, is

± 60,056.29 m3, thus water balance is in surplus position and thereby the available water is ready to meet the crop water needs in accord with the proposed cropping pattern.

Keyword : Water balance, Field accumulating basin, Long storage, Cropping pattern

PENDAHULUAN

Desa Semangga Jaya merupakan salah satu wilayah yang dikembangkan sebagai sentra produksi beras di Kabupaten Merauke. Sumber air yang digunakan untuk kebutuhan air irigasi berasal dari curah hujan langsung dan dari waduk lapangan (long storage).

Waduk lapangan merupakan salah satu teknik konservasi air dan lengas tanah dengan cara menangkap air hujan serta merupakan usaha untuk mengurangi evaporasi dan aliran permukaan sehingga air dapat disimpan dalam tanah berupa lengas tanah atau air tanah sehingga air tetap berada di sekitar tanaman atau lahan produksi (Sukirno, 2001). Ketersediaan air pada waduk lapangan berasal dari limpasan permukaan dan curah hujan efektif. Ketersediaan air di pengaruhi juga oleh besarnya kehilangan air yang terjadi akibat evaporasi pada permukaan air serta resapan pada badan dan dinding waduk.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kemampuan waduk lapangan (long storage) dalam memasok kebutuhan air tanaman dalam bentuk neraca air dan menentukan pola tanam yang tepat berdasarkan tingkat ketersediaan air pada waduk lapangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei –Agustus 2010 bertempat di Desa Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Luas wilayah Desa Semangga Jaya adalah 107 km2. Secara geografis Desa Semangga Jaya terletak pada 08o25'039”

LS - 140o 26'436” BT. Batas-batas wilayah adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Marga Mulya, sebelah Selatan Desa Sido Mulya, sebelah Barat Desa Waninggap Kay dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuper (Rejeki, 2010).

Penelitian dilakukan pada salah satu waduk lapangan yang terdapat di blok E, dengan ukuran panjang mencapai 1 km, lebar 84 m, kedalaman 3 m. Letak waduk lapangan di sekitar lahan pertanian sehingga luas daerah tangkapan adalah 284,50 ha yang merupakan total dari 220 ha lahan sawah dan 64,50 ha lahan tegalan.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rol meter, GPS, kamera digital, tali rafiah, alat tulis menulis dan papan meteran.

Analisis Potensi Ketersediaan Air

Ketersediaan air pada waduk lapangan berupa air yang masuk ke dalam tampungan waduk lapangan terdiri atas dua bagian yaitu (1) air limpasan permukaan dari daerah tangkapan yang diperoleh dengan menggunakan metode NRECA dan (2) hujan efektif yang langsung jatuh di atas permukaan waduk lapangan. Ketersediaan air di pengaruhi juga oleh besarnya kehilangan air yang terjadi akibat evaporasi pada permukaan air serta resapan pada badan dan dinding waduk, dengan demikian jumlah air yang masuk ke dalam waduk dapat dinyatakan seperti berikut (Kasiro, dkk.,1994).

In = Vj + (AB. Rb) Dimana,

In : Volume air yang dapat mengisi waduk lapangan (m3) Vj : Aliran tengah bulanan (m3)

Rb : Curah hujan tengah bulanan (mm) AB : Luas permukaan waduk lapangan (ha)

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

a. Analisis limpasan permukaan, dihitung menggunakan metode NRECA

Dalam menghitung analisis limpasan permukaan, terlebih dahulu disusun parameter-parameter yang akan digunakan dalam perhitungan. Parameter tersebut saling berhubungan sehingga perhitungan dilakukan secara bertahap. Parameter tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mempermudah di dalam perhitungan.

(1) Bulan (Januari – Desember).

(2) Jumlah hari (n).

(3) Nilai rerata curah hujan tengah bulanan (Rb), dalam (mm) (4) Nilai evapotranspirasi (ETo, dalam mm)

(5) PET merupakan evapotranspirasi yang terjadi selama (n hari)

(6) Nilai tampungan kelengasan awal (Wo), nilainya harus dicoba-coba misalnya diambil 200 (mm) di bulan Januari, selanjutnya merupakan penjumlahan antara tampungan kelengasan awal dan perubahan tampungan, keduanya dari bulan sebelumnya.

(7) Tampungan kelengasan tanah (Wi), dihitung dengan rumus:

Wi = Wo/N , N (Nominal) = 100 + 0,2 Ra( hujan tahunan) (8) Rasio Rb/PET = Rb /PET

(9) Rasio AET/PET, nilainya berasal dari grafik hubungan antara rasio Rb/PET dan Wi

(10) AET = (Rasio AET/PET) x PET x Koefisien reduksi (0,9) , dalam (mm) (11) Neraca air = Rb – AET, dalam (mm)

(12) Rasio kelebihan kelengasan. Bila neraca air positif, maka rasio tersebut dapat diperoleh dari grafik rasio tampungan kelengasan tanah dengan memasukan nilai tampungan kelengasan tanah (Wi). Bila neraca air negatif, maka nilai rasio = 0.

(13) Kelebihan kelengasan = Neraca air x Rasio kelebihan kelengasan (14) Perubahan tampungan = Neraca air – Kelebihan kelengasan (15) Tampungan air tanah = P1 x Kelebihan kelengasan

P1 = Parameter yang menggambarkan karakteristik tanah permukaan

(kedalaman 0 – 2 m), nilainya berkisar antara 0,1 – 0,5 tergantung pada sifat lolos air lahan.

P1 = 0,1 bila bersifat kedap air, dan P1 = 0,5 bila bersifat lolos air (16) Tampungan air tanah awal harus dicoba-coba , untuk bulan berikutnya;

Tampungan air tanah = tampungan air tanah bulan sebelumnya – aliran air tanah bulan sebelumnya.

(17) Tampungan air tanah akhir = Tampungan air tanah – Tampungan air tanah awal

(18) Aliran air tanah = P2 x Tampungan air tanah akhir

P2 = parameter seperti P1 tetapi untuk lapisan tanah dalam (kedalaman 2 – 10 m).

P2 = 0,9 bila sifat kedap air, dan P2 = 0,5 bila bersifat lolos air

(19) Limpasan langsung (direct flow) = Kelebihan kelengasan – Tampungan air tanah

(20) Limpasan total = Aliran air tanah + Limpasan langsung (mm)

(21) Volume aliran = Limpasan total x 10 x Luas daerah tangkapan (A), (m3)

Selanjutnya untuk perhitungan bulan berikutnya, diperlukan nilai tampungan kelengasan awal (Wo) dan tampungan air tanah (GWS) bulan sebelumnya, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut atau:

Tampungan kelengasan awal = Wo + ΔS Tampungan air tanah (GWS) = GWS 2 – GWF

Sebagai patokan akhir perhitungan, nilai tampungan kelengasan awal (Wo Januari) harus mendekati tampungan kelengasan bulan (Wo Desember). Jika perbedaan antara keduanya cukup jauh (>200 mm) perhitungan perlu diulang mulai bulan Januari lagi, dengan mengambil nilai tampungan kelengasan awal (Januari) sama dengan tampungan kelengasan bulan Desember.

b. Kehilangan air pada waduk lapangan, terjadi melalui proses :

Evaporasi (Eo), diperoleh menggunakan metode transfer massa (Triatmodjo, 2009) Eo = 0,35 (0,5 + 0,54 u2) (es– ed)

Ed= RH. es Dimana,

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

U2: Kecepatan angin pada ketinggian 2 m di atas permukaan air (m/detik) es : Tekanan uap air jenuh (mm Hg)

ed : Tekanan uap udara (mm Hg) RH : Kelembapan udara (%)

Besarnya penguapan di permukaan waduk lapangan dihitung : Ve = AB. Ekj

Dimana,

Ve : Jumlah evaporasi waduk lapang (m3/dtk) AB : Luas permukaan waduk lapangan (ha)

Ekj : Evaporasi bulanan pada bulan ke-j (mm/bulan)

Jumlah Resapan (Vr), nilainya tergantung sifat lolos air material dasar (Kasiro, dkk.

1994) Dimana,

K 10% : Bila dasar dan dinding reservoir praktis rapat air (k ≤ 10-5 cm/dtk), termasuk penggunaan lapisan buatan (selimut lempung, geomembran, rubber sheet, semen tanah).

K 25% : Bila dasar dan dinding reservoir bersifat semi lolos air (k = 10-3– 10-4cm/dtk)

Analisis Kebutuhan Air

Menurut Kartasapoetra, dkk (1991), kebutuhan air tanaman digunakan untuk:

a) Penyiapan lahan (PL),dihitung menggunakan metode Van De Goor Zijlstra:

= ( )

( )

Dimana,

PL : Kebutuhan air di tingkat persawahan (mm/hari)

M : Kebutuhan air untuk mengganti air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi di sawah yang telah jenuh, (Eo + P), (mm/hari)

e : Bilangan eksponensial,

Eo : Evaporasi air terbuka yang diambil 1,1 x ETo (mm/hari) ETo : Evapotranspirasi

P : Perkolasi (mm/hari), nilai yang gunakan sebesar 2 mm/hari k : M x (T/S),

T : Jangka waktu penyiapan lahan ( 30 hari)

S : Air yang dibutuhkan untuk penjenuhan (200 mm)

Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (WLR) ditetapkan berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-1. Besar kebutuhan air untuk penggantian lapisan air di sawah adalah 50 mm/bulan (atau 3,33 mm/hari selama ½ bulan) dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, dilakukan satu bulan setelah pemindahan bibit ke petak sawah (tansplantasi), sedangkan yang kedua dilakukan setelah dua bulan sejak transplantasi.

b. Penggunaan konsumtif tanaman (ETc)

= ETo x kc

) 34 , 0 1 (

273 ) 900 (

408 , 0

2 2

U ad T ea U Rn

ETo

Dimana,

ETc : Kebutuhan air konsumtif (mm/hari) kc : Koefisien tanaman

ETo : Evapotranspirasi (mm/hari),

c. Curah hujan efektif (HE), diperoleh dari data curah hujan tengah bulanan dengan menggunakan metode Weibull (Mahmud, 2007)

Pr = 100%

Dimana,

Pr : Probabilitas

m : Rangking atau nomor urut data dari data terbesar ke data terkecil.

n : Jumlah data atau jumlah tahun pengamatan

Curah hujan efektif untuk tanaman padi dan palawija masing-masing diperoleh

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

HE padi = 80

15 7 1 ,

0 R

HEpalawija = 50

15 7 1 ,

0 R

Dimana,

HE : Curah hujan efektif (mm/hari)

R80 : Curah hujan yang berpeluang gagal 20% (mm) R50 : Curah hujan yang berpeluang 50% (mm)

d. Kebutuhan air irigasi

IE xAi

He P WLR PL

Qir ETc

Dimana,

Qir : Kebutuhan air irigasi (m3/ha) ETc : Kebutuhan air konsumtif (mm/hari)

WLR : Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air (mm/hari) PL : Kebutuhan air ditingkat persawahan (mm/hari) Ai : Luas areal irigasi (ha)

P : Perkolasi (mm/hari)

HE : Curah hujan efektif (mm/hari)

IE : Nilai efisiensi Irigasi (%), nilai yang digunakan sebesar 0,85

e. Penetapan Pola Tanam dan Jadwal Tanam

Suatu luasan areal (L) yang ditanami dengan pola tanam (p) adalah (Lp), maka kebutuhan airnya dapat dinyatakan sebagai luas areal pola tanam (Lp) x kebutuhan air (qpt). Agar jumlah air yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk areal yang seluas- luasnya, maka total luasan Lp harus maksimum. Akan tetapi apabila daerah irigasi mempunyai luas maksimum (A), maka (Lp) tidak boleh lebih besar dari A. Apabila besarnya debit air tersedia (Qt) mampu memenuhi kebutuhan air suatu luasan (Lp x qpt) yang berarti air dalam keadaan tersedia atau neraca air dalam keadaan surplus,artinya

tanaman tidak mengalami kekurangan air (Wibowo, 2000). Menurut Kasuri ( 2008), perhitungan neraca air dapat dihitung berdasarkan persamaan neraca air global

I = O ± ΔS Dimana,

I : Masukan (inflow) O : Keluaran (outflow) ΔS : Perubahan tampungan

Prosedur Kerja

Tahapan penelitian yang di lakukan adalah:

a. Pengumpulan data sekunder berupa: data curah hujan dan iklim dua belas tahun 1999 – 2010 (suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan lama penyinaran), data diperoleh dari Stasiun Bandara Mopah Kabupaten Merauke. Data waduk lapangan, diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke. Data Monografi Desa Semangga Jaya, data pola tanam dan luas lahan, data tanah dan topografi lahan, diperoleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke, dan PPL Desa Semangga Jaya.

b. Pengumpulan data primer berupa: luas waduk lapangan dan luas daerah tangkapan, tinggi muka air dan kedalaman waduk.Data luas waduk lapangan, tinggi muka air dan kedalamam waduk dilakukan dengan cara mengukur langsung menggunakan rol meter dan papan meter. Luas daerah tangkapan diperoleh dengan bantuan GPS.

Selanjutnya data yang sudah diperoleh dianalisa sebagai berikut;

1. Data curah hujan, dimanfaatkan untuk menentukan besaran hujan efektif baik di lahan pertanian maupun waduk lapangan, menentukan besaran hujan tahunan dan bulanan, data yang digunakan adalah rerata tengah bulanan.

2. Data iklim yang digunakan adalah rerata bulanan, dimanfaatkan untuk menentukan besarnya nilai evapotranspirasi dengan menggunakan metode FAO Modified Penmann-Monteith yang dianalisa dengan bantuan software Cropwat for windows.

3. Analisis ketersediaan air dilakukan pada lahan pertanian dan waduk lapangan.

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

(i) Ketersediaan air pada lahan pertanian berupa hujan efektif yang diperoleh dengan metode probabilitas empiris Weibull, yaitu (a) mengurutkan data curah hujan rerata bulanan dari nilai terbesar ke nilai terkecil, (b) menghitung probabilitas kejadian masing-masing urutan menurut persamaan, (c) nilai hujan dengan keandalan tertentu dapat ditentukan, yaitu nilai yang paling mendekati probabilitas kejadian sebesar nilai yang dimaksud.

(ii) Ketersediaan air pada waduk lapangan berupa air yang masuk ke dalam tampungan waduk lapangan terdiri atas 2 kelompok yaitu (1) air permukaan dari daerah tangkapan yang diperoleh menggunakan metode NRECA dan (2) air hujan efektif yaitu air hujan yang jatuh langsung diatas permukaan waduk lapangan dikurangi dengan evaporasi dari permukaan air dan rembesan yang terjadi pada dasar dan dinding waduk lapangan.

Evaporasi dianalisa dengan metode empiris transfer massa dan besarnya rembesan ditetapkan berdasarkan sifat lolos air material dasar dinding waduk lapangan.

4. Penetapan pola tanam dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan air pada pola tanam dan jadwal tanaman yang digunakan petani saat ini yaitu: Padi-Padi-Bero, MT-1 November, MT-2 Maret, MT-3 Juli. Penetapan pola tanam yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pembuatan RTTG (Rencana Tata Tanam Global), yang menggambarkan rencana pola tanam pada suatu daerah irigasi, belum terperinci per petak tersier.

5. Analisis kebutuhan air untuk irigasi dilakukan berdasarkan kebutuhan air untuk penyiapan lahan, pengantian lapisan air yang hilang akibat evaporasi dan perkolasi, curah hujan dan kebutuhan air konsumtif tanaman, luas areal irigasi dan efisiensi irigasi.

6. Analisis neraca air, dilakukan untuk mengetahui kondisi keseimbangan air antara kebutuhan air dan ketersediaan air pada lahan pertanian. Analisis neraca air menggunakan metode neraca air global dengan parameter berupa jumlah air tersedia dan jumlah air yang dibutuhkan pada luasan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perhitungan Iklim

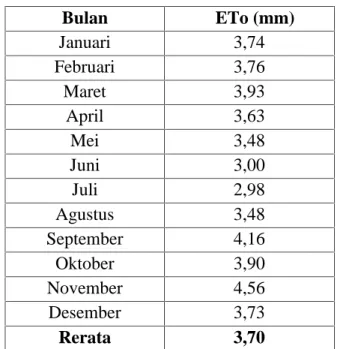

Hasil perhitungan iklim selama dua belas tahun (1999 – 2010) dilakukan untuk mengetahui besarnya evapotranspirasi (ETo) yang terjadi. Nilai evapotranspirasi ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Rerata Evapotranspirasi Bulanan (ETo)

Bulan ETo (mm)

Januari 3,74

Februari 3,76

Maret 3,93

April 3,63

Mei 3,48

Juni 3,00

Juli 2,98

Agustus 3,48

September 4,16

Oktober 3,90

November 4,56

Desember 3,73

Rerata 3,70

Tabel 1, menunjukkan bahwa nilai evapotranspirasi terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar (2,98 mm). Hal ini berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi di Kabupaten Merauke dimana pada bulan Juni-Agustus suhu udara sangat dingin karena dipengaruhi oleh angin muson basah yang bertiup dari arah Barat Laut, kecepatan angin pada bulan Juli adalah 20 km/hari dengan kelembapannya cukup tinggi yaitu 80%.

Evapotranspirasi tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 4,56 mm/hari, hal ini disebabkan karena radiasi matahari yang cukup tinggi yaitu 22,2 MJ/m/hari, dengan suhu maksimum mencapai 32,30C dan suhu minimumnya 24,00C serta kelembapan yang rendah ( 78%).

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

Hasil Perhitungan Ketersediaan Air a. Ketersediaan Air Pada Lahan Pertanian

Analisa ketersediaan air perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar air yang tersedia pada lahan pertanian yang dapat digunakan oleh tanaman. Analisa ketersediaan air pada lahan pertanian dilakukan berdasarkan perhitungan curah hujan efektif dari data rerata curah hujan tengah bulanan selama 12 tahun (1999 – 2010).

Tabel 2. Hujan Efektif Lahan Pertanian (mm)

Bulan R80 R50 Rerata Bulan R80 R50 Rerata

Januari 13,68 19,65 21,24

Juli 0,80 1,37 3,20

12,83 18,43 19,91 0,75 1,29 3,00

Februari 11,38 21,59 21,11

Agustus 0,25 0,77 2,10

13,13 24,92 24,36 0,24 0,72 1,97

Maret 17,27 24,31 24,55

September 0,16 0,65 2,44

16,18 22,79 23,02 0,16 0,65 2,44

April 7,55 16,45 19,07

Oktober 1,06 3,15 5,59

7,55 16,45 19,07 0,99 2,95 5,24

Mei 4,23 4,51 8,18

November 2,22 4,29 7,58

3,97 4,23 7,67 2,22 4,29 7,58

Juni 1,11 3,25 5,11

Desember 7,87 12,78 14,57

1,11 3,25 5,11 7,38 11,98 13,66

Gambar 1. Hujan Efektif Desa Semangga Jaya

0 5 10 15 20 25 30

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Hujan (mm)

R80 R50 Rerata

Tabel 2 dan Gambar 1, menunjukkan bahwa ketebalan hujan efektif 80%

terbesar terjadi pada bulan Maret-1 (17,27 mm) dan ketebalan hujan terendahnya terjadi pada bulan September 1-2 (0,16 mm). Ketebalan hujan efektif 50% terbesar terjadi pada bulan Februari-2 (24,92 mm) dan hujan terendah terjadi pada bulan September 1-2 (0,65 mm). Rerata hujan bulanan terbesar terjadi pada bulan Maret-1 (24,55 mm) dan hujan terendah pada bulan Agustus-2 (1,97 mm). Pada bulan-bulan musim hujan (Desember – April) ketebalan hujan meningkat dan berkurang pada bulan musim kemarau (Mei – November). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air pada lahan pertanian sangat bergantung pada curah hujan sehingga berpengaruh pada penetapan pola tanam. Curah hujan pada bulan Desember – April dapat dimanfaatkan untuk penanaman tanaman padi dan pada bulan Mei – November dapat di manfaatkan untuk penanaman tanaman palawija sehingga berdasarkan curah hujan hanya dapat diterapkan pola tanam Padi- Palawija. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pola tanam dan luas lahan yang optimal maka di butuhkan tambahan air irigasi dari sumber lain dalam hal ini adalah dari waduk lapangan.

Berdasarkan hujan efektif R80 dan R50, diperoleh besar hujan efektif pada lahan pertanian yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman padi dan palawija.

b. Ketersediaan Air Pada Waduk Lapangan

Ketersediaan air (Qt) pada waduk lapangan bergantung pada curah hujan, besarnya limpasan, evaporasi dan rembesan. Total aliran masuk (Qi) pada waduk lapangan berasal dari hujan dan limpasan permukaan sedangkan total aliran keluar (Qo) tergantung pada evaporasi dan rembesan.

Analisis aliran limpasan langsung diprediksikan berdasarkan data rerata iklim dan rerata curah hujan tengah bulanan selama 12 tahun, hasil perhitungan aliran limpasan dengan metode NRECA adalah sebagai berikut (untuk bulan Januari-1)

(1) Nama bulan (Januari – Desember) (2) Jumlah hari, n = 15

(3) Nilai rerata curah hujan tengah bulanan (Rb), = 21,24 mm (4) Nilai evapotranspirasi (ETo) = 3,74 mm

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

(6) Nilai tampungan kelengasan awal (Wo) = 200 mm

(7) Tampungan kelengasan tanah (wi) = 200/739,91 = 0,27 mm (8) Rasio Rb/PET = 21,24/56,10 = 0,38 mm

(9) Rasio AET/PET = 0,07

(10) AET = 0,07 x 56,10x 0,9 = 3,53 mm (11) Neraca Air = 17,71 mm

(12) Rasio kelebihan kelengasan = 0,03

(13) Kelebihan kelengasan =17,71 x 0,03 = 0,53 mm (14) Perubahan tampungan = 17,71 –0,05 = 17,17 mm (15) Tampungan air tanah = 0,1 x 0,53 = 0,05 mm (16) Tampungan air tanah awal = 2 mm

(17) Tampungan air tanah akhir = 2,00 + 0,05 = 2,05 mm (18) Aliran air tanah = 0,9 x 2,05 = 1,85 mm

(19) Limpasan langsung = 0,53 – 0,05 = 0,48 mm (20) Limpasan total = 1,85 + 0,48 = 2,33 mm

(21) Volume aliran = 2,33 x 10 x 284,50 = 6617,07 m3

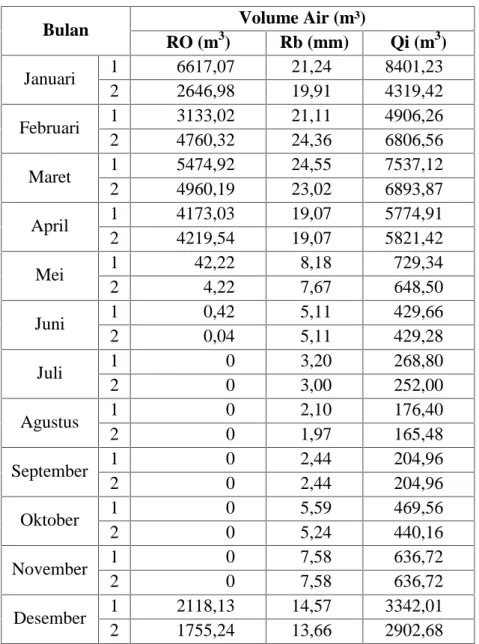

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diprediksikan jumlah air yang masuk ke dalam waduk lapangan seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Total Aliran Masuk (inflow)

Keterangan : RO (Runoff), Rb (Rerata hujan bulanan), Qi (Volume inflow)

Bulan Volume Air (m³)

RO (m3) Rb (mm) Qi (m3)

Januari 1 6617,07 21,24 8401,23

2 2646,98 19,91 4319,42

Februari 1 3133,02 21,11 4906,26

2 4760,32 24,36 6806,56

Maret 1 5474,92 24,55 7537,12

2 4960,19 23,02 6893,87

April 1 4173,03 19,07 5774,91

2 4219,54 19,07 5821,42

Mei 1 42,22 8,18 729,34

2 4,22 7,67 648,50

Juni 1 0,42 5,11 429,66

2 0,04 5,11 429,28

Juli 1 0 3,20 268,80

2 0 3,00 252,00

Agustus 1 0 2,10 176,40

2 0 1,97 165,48

September 1 0 2,44 204,96

2 0 2,44 204,96

Oktober 1 0 5,59 469,56

2 0 5,24 440,16

November 1 0 7,58 636,72

2 0 7,58 636,72

Desember 1 2118,13 14,57 3342,01

2 1755,24 13,66 2902,68

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

Gambar 2. Total Aliran Masuk (inflow)

Gambar 2, menunjukkan bahwa total aliran masuk pada waduk lapangan dipengaruhi oleh besarnya limpasan dan curah hujan yang terjadi. Pada bulan musim hujan (Desember – April) curah hujan yang terjadi cukup tinggi sehingga terjadi limpasan langsung dan mempengaruhi volume air pada waduk lapangan sedangkan pada bulan musim kemarau (Mei- November) curah yang terjadi sangat rendah atau bahkan tidak ada sehingga tidak terjadi limpasan langsung dan pengisian air pada waduk lapangan.

Menurut Kasiro,dkk (1994) menyatakan bahwa untuk daerah semi kering atau kering, aliran dasar tidak ada atau sangat sedikit sehingga aliran masuk dapat diperkirakan hanya dari hujan yang terjadi. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor iklim, daerah kering mempunyai nilai evapotranspirasi potensial yang sangat tinggi sehingga mempengaruhi nilai rasio hujan bulanan dan evapotranspirasi aktual yang selanjutnya mempengaruhi neraca air.

Besarnya masukan pada waduk lapangan dipengaruhi juga oleh faktor;

kedalaman genangan dan tebal lapisan jenuh, kelembapan tanah, pemampatan oleh hujan, penyumbatan oleh butiran halus, tanaman penutup, topografi dan intensitas hujan. Pada musim kemarau, tanah di lahan menjadi sangat kering dan pecah-pecah sehingga pada saat terjadi hujan butiran tanah mengalami pemadatan dan proses infiltrasi yang terjadi sangat lambat karena pada permukaan tanah terdapat butiran halus yang menyumbat pori-pori tanah. Tanaman penutup tanah yang berada pada daerah tangkapan adalah berupa tanaman semusim (sayuran dan semak mimosa), sehingga

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des

Volume air (m³/dtk)

Qi Rb RO Bulan

tidak dapat membentuk lapisan humus yang dapat menaikan kapasitas infiltrasi (Asdak, 2007). Kondisi topografi juga mempengaruhi aliran permukaan, Desa Semangga Jaya mempunyai topografi yang sangat datar ± 1% sehingga aliran permukaan yang terjadi sangat kecil.

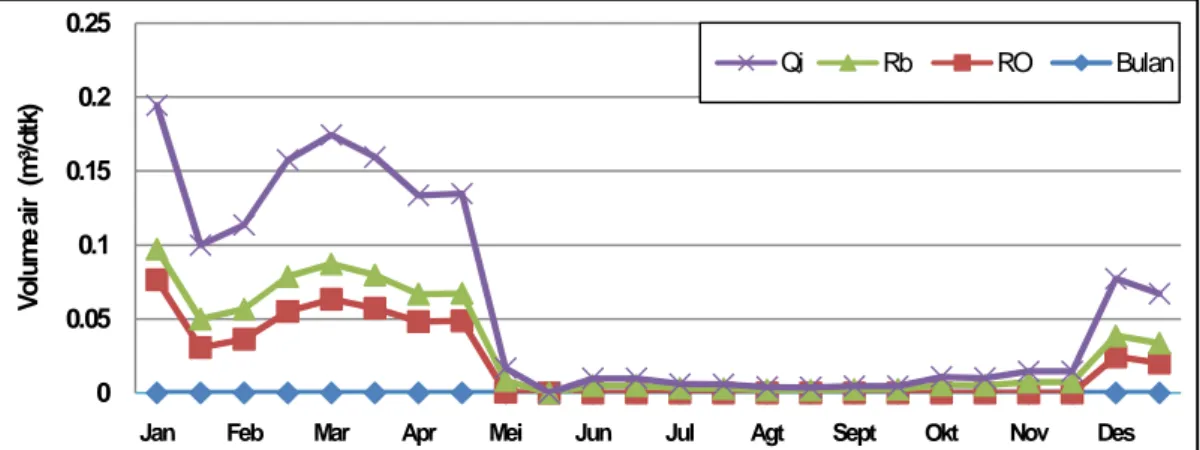

Besarnya kehilangan air pada reservoir terjadi melalui proses evaporasi dan resapan pada dinding. Hasil perhitungan total kehilangan air pada waduk lapangan di tunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Total Kehilangan Air (Outflow)

Bulan Eo (m³) Vr (m³) Qo (m³)

Januari 1 34,99 57,60 92,59

2 32,81 54,00 86,81

Februari 1 36,56 57,60 94,16

2 42,18 66,46 108,64

Maret 1 28,11 57,60 85,71

2 26,35 54,00 80,35

April 1 30,21 57,60 87,81

2 30,21 57,60 87,81

Mei 1 31,89 57,60 89,49

2 29,89 54,00 83,89

Juni 1 28,77 57,60 86,37

2 28,77 57,60 86,37

Juli 1 32,61 57,60 90,21

2 30,57 54,00 84,57

Agustus 1 36,59 57,60 94,19

2 34,30 54,00 88,30

September 1 51,61 57,60 109,21

2 51,61 57,60 109,21

Oktober 1 48,66 57,60 106,26

2 45,62 54,00 99,62

November 1 52,10 57,60 109,70

2 52,10 57,60 109,70

Desember 1 37,27 57,60 94,87

2 34,94 54,00 88,94

Keterangan : Eo (Evaporasi), Vr (Volume rembesan), Qo (Volume outflow)

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

Tabel 4, menunjukkan bahwa total volume air yang keluar dari waduk lapangan dipengaruhi oleh besarnya evaporasi dan rembesan, semakin besar kedua nilai tersebut maka kehilangan air yang terjadi akan semakin besar pula. Evaporasi dipengaruhi oleh radiasi matahari, temperatur udara, kelembapan udara, kecepatan angin dan luas permukaan waduk lapangan. Tipe waduk lapangan yang terdapat di Kabupaten Merauke, Desa Semangga Jaya adalah berupa long storage atau berbentuk memanjang dengan luas permukaan yang sangat kecil sehingga evaporasi yang terjadi pada permukaan waduk dapat dikurangi. Besarnya resapan yang terjadi pada waduk lapangan dipengaruhi oleh sifat lolos air pada material dasar dan dinding. Waduk lapangan yang terdapat di Desa Semangga Jaya bersifat nonpermanen atau sangat sederhana dimana dinding dan dasar dari waduk lapangan berasal dari lumpur yang dipadatkan, sehingga nilai yang digunakan untuk memprediksi besarnya rembesan adalah sebesar 10-4 cm/dtk atau 10-2m3/dtk.

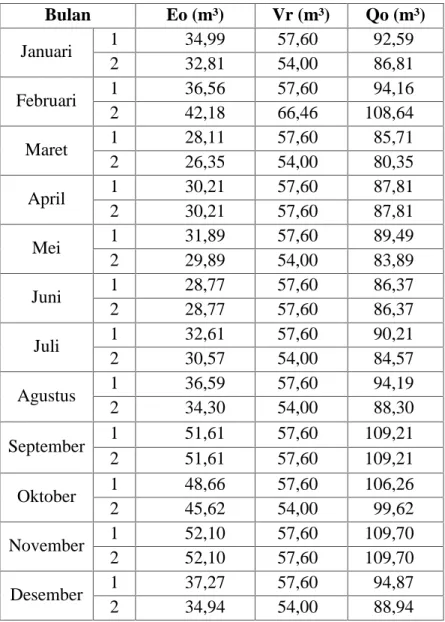

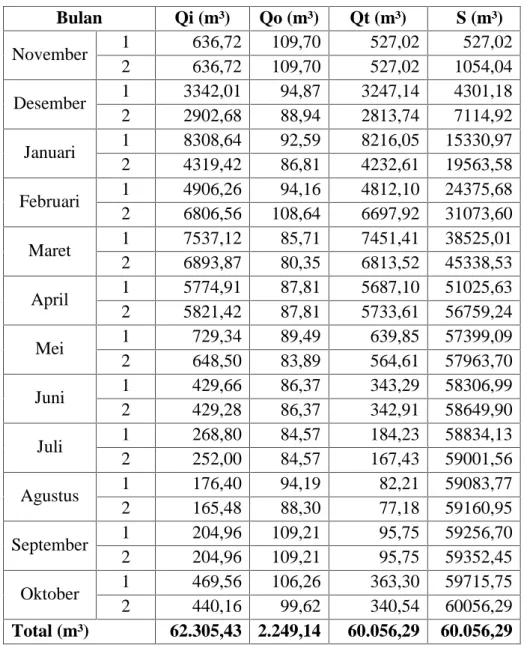

Total air tersedia pada waduk lapangan (Qt) adalah volume total air tersedia (Qi) setelah dikurangi dengan volume total kehilangan air (Qo), yang kemudian ditampilkan dalam bentuk neraca air waduk lapangan (ΔS). Perhitungan neraca air merupakan perhitungan yang berkesinambungan, artinya volume air sisa pada bulan pertama ditambahkan pada volume air bulan kedua, demikian juga volume air sisa pada bulan kedua ditambahkan pada bulan ketiga dan seterusnya. Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Total Air Tersedia

Keterangan: Qi (Volume inflow), Qo (Volume outflow), Qt (Volume tersedia), ΔS (Neraca air)

Penetapan Pola Tanam Dan Jadwal Tanam

Penetapan pola tanam dibatasi hanya pada pembuatan RTTG (Rencana Tata Tanam Global) yang menggambarkan rencana jadwal tanam pada lahan daerah sekitar waduk lapangan.

Alternatif pola tanam yang ditetapkan adalah:

1. Alternatif I, Padi-Padi-Palawija, MT-1 November, MT-2 Maret, MT-3 Juli Bulan Qi (m³) Qo (m³) Qt (m³) ΔS (m³)

November 1 636,72 109,70 527,02 527,02

2 636,72 109,70 527,02 1054,04

Desember 1 3342,01 94,87 3247,14 4301,18

2 2902,68 88,94 2813,74 7114,92

Januari 1 8308,64 92,59 8216,05 15330,97

2 4319,42 86,81 4232,61 19563,58

Februari 1 4906,26 94,16 4812,10 24375,68

2 6806,56 108,64 6697,92 31073,60

Maret 1 7537,12 85,71 7451,41 38525,01

2 6893,87 80,35 6813,52 45338,53

April 1 5774,91 87,81 5687,10 51025,63

2 5821,42 87,81 5733,61 56759,24

Mei 1 729,34 89,49 639,85 57399,09

2 648,50 83,89 564,61 57963,70

Juni 1 429,66 86,37 343,29 58306,99

2 429,28 86,37 342,91 58649,90

Juli 1 268,80 84,57 184,23 58834,13

2 252,00 84,57 167,43 59001,56

Agustus 1 176,40 94,19 82,21 59083,77

2 165,48 88,30 77,18 59160,95

September 1 204,96 109,21 95,75 59256,70

2 204,96 109,21 95,75 59352,45

Oktober 1 469,56 106,26 363,30 59715,75

2 440,16 99,62 340,54 60056,29

Total (m³) 62.305,43 2.249,14 60.056,29 60.056,29

Yosehi Mekiuw, Studi Neraca Air Waduk Lapangan (Long Storage) di Desa Semangga Jaya Kabupaten Merauke

3. Alternatif III, Padi-Padi-Palawija, MT-1 Januari, MT-2 Mei, MT-3 September

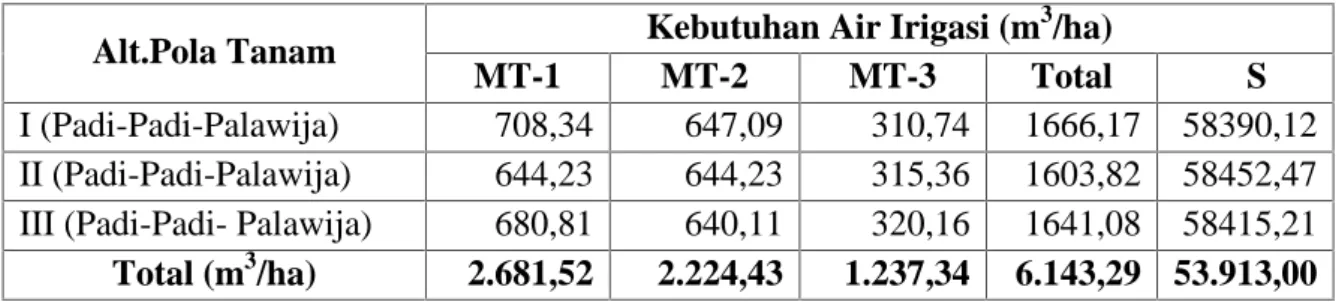

Analisis kebutuhan air irigasi yang dimaksud merupakan besar kebutuhan air berdasarkan penggunaan pola tanam dan jadwal tanam yang diusulkan guna peningkatan hasil pertanian. Usulan alternatif pola tanam dan jadwal tanam yang diberikan diharapkan dapat memanfaatkan air yang tersedia secara efisien dan dapat menigkatakan produksi. Total kebutuhan air untuk masing-masing pola tanam per hektar ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Total Kebutuhan Air

Alt.Pola Tanam Kebutuhan Air Irigasi (m3/ha)

MT-1 MT-2 MT-3 Total ΔS

I (Padi-Padi-Palawija) 708,34 647,09 310,74 1666,17 58390,12 II (Padi-Padi-Palawija) 644,23 644,23 315,36 1603,82 58452,47 III (Padi-Padi- Palawija) 680,81 640,11 320,16 1641,08 58415,21 Total (m3/ha) 2.681,52 2.224,43 1.237,34 6.143,29 53.913,00

Kebutuhan air total terbesar adalah pada alternatif I (MT-1 November, MT-2 Maret; MT-3 Juli) sebesar (1.666,17 m3/ha), karena awal musim tanaman dimulai pada awal musim hujan (bulan November) sehingga kebutuhan air yang digunakan untuk pengolahan lahan cukup besar, sedangkan MT-2 dan MT-3 menggunakan sisa air MT-1 yang tertampung pada waduk lapangan. Kebutuhan air total terendah adalah pada alternatif II (MT-1 Desember, MT-2 April, MT-3 Agustus) sebesar (1.603,82 m3/ha), karena awal musim tanam dimulai pada musim hujan (bulan Desember). Pada MT-3 dari ketiga pola tanam yang ada rata-rata kebutuhan air yang dibutuhkan untuk tanaman palawija lebih rendah karena digunakan hanya untuk pertumbuhan hingga pematangan, dibandingkan dengan MT-1 dan MT-2 untuk tanaman padi yang digunakan untuk pengolahan tanah dan penggantian air akibat evaporasi dan perkolasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air pada waduk lapangan (bendali) dapat dilihat bahwa ketersediaan air dipengaruhi oleh besarnya curah hujan, limpasan

langsung, evaporasi dan rembesan. Ketersediaan air pada waduk lapangan mampu mencukupi kebutuhan air tanaman karena neraca air dalam kondisi surplus. Total air tersedia pada waduk lapangan adalah ± 60.056,29 m3, total kebutuhan air tanaman per hektar adalah ± 6.143,29 m3, sisa air ± 53.913,00 m3.

Total kebutuhan air pada masing-masing pola tanam untuk alternatif I (1.666,17 m3/ha), alternatif II (1.603,82 m3/ha) dan alternatif III (1.641,08 m3/ha). Alternatif II dapat dikatakan lebih tepat untuk digunakan karena dapat memanfaatkan air secara maksimal sehingga luas lahan dapat dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Kartasapoetra, dkk. 1991. Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi. Bumi Aksara.

Jakarta.

Kasiro, dkk. 1994. Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil Untuk Daerah Semi Kering Di Indonesia. Pusat LITBANG Pengairan Badan LITBANG Pekerjaan Umum Departemen Pekerjaan Umum. Bandung.

Kasuri,A.R., 2008. Kajian Penyediaan Air Baku DAS Krueng Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tesis Pascasarjana Teknik Sipil UGM.

Mahmud, A. 2007. Optimasi Potensi Dan Pola Pemanfaatan Air Irigasi (Studi Kasus Pada Daerah Irigasi Wawatobi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara). Tesis Pascasarjana Teknik Pertanian UGM. Yogyakarta.

Rejeki. 2011. Monografi WKPP Desa Semangga Jaya Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Merauke.

Sabri, F. 2008. Nilai Ekonomi Air Kolong DAM-3 Pemali Kabupaten Bangka. Tesis Pascasarjana Teknik Sipil UGM. Yogyakarta.

Sukirno, 2001. Teknik Konservasi Tanah Dan Air. Bahan Ajar Fakultas Teknologi Pertanian Program Studi Teknik Pertanian UGM. Yogyakarta.

Triatmodjo, B. 2009. Hidrologi Terapan. Beta Offset. Yogyakarta.

Wibowo, S. 2000. Analisis Neraca Air Untuk Perbaikan Rencana Penetapan Pola Tanam Dan Jadwal Tanam (Studi Kasus di Daerah Irigasi Papah, Kulon Progo).

Tesis Pascasarjana Teknik Pertanian UGM. Yogyakarta.

___________________________

*) Staf Pengajar Pada Jurusan Agribisnis Universitas Musamus

EFISIENSI USAHATANI PADI DI KABUPATEN MERAUKE

Marthen Adrian Izaak Nahumury*)

ABSTRACT

Research efficiency in rice farming is done by taking a sample of Merauke District in Sloping Land District and represented by five villages namely Yasa Maru Village, Village Waninggap Miraf, New Life Village, Village Amungkay, and Village Yaba Maru using as many as 51 respondents were selected at random (simple random sampling). This study aims to analyze the use of factors of production of rice farming, rice farming scale analyzes and analyze the efficiency of rice farming village in the district of Merauke Sloping Land. Research results showed that at the same factors of production (land, labor, seeds, fertilizers, and pesticides) affect rice production in the district of Merauke, Merauke rice farming on an increasing scale (increasing returns to scale) means that the scale of farming rice in Merauke managed inefficient farmers with arable land area of 1 ha. To get the level of efficiency, farmers are able to manage with the small size of arable land or small scale (<1 ha) given the conditions of rice farming in Merauke on an increasing scale (increasing returns to scale). There is no factor that paddy production reached a level of economic efficiency, so as to increase rice production in Merauke required optimizing the use of production factors efficiently. Based on the level of efficiency, production input of labor, seeds, fertilizers and pesticides to be added in order to obtain maximum production given the large- scale land requires the addition of each input on rice production in the district of Merauke.

Keywords : factors of production, was against the business, efficiency

PENDAHULUAN

Salah satu bahan pangan nasional yang diupayakan ketersediannya tercukupi sepanjang tahun adalah beras yang menjadi makanan pokok bagi sebahagian besar penduduk Indonesia. Ketersediaan, pemerataan distribusi serta keterjangkauan oleh daya beli masyarakat, merupakan issu sentral yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional. Hal ini mengisyaratkan bahwa beras masih memegang peranan penting sebagai kebutuhan pangan utama di indonesia karena menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 230 juta jiwa. Di sisi lain, konsumsi beras secara nasional sampai saat ini masih cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat.

Kabupaten Merauke Provinsi Papua adalah salah satu daerah yang menjadi sasaran program ekstensifikasi lahan sawah, memiliki geoekonomi yang sangat strategis untuk pengembangan usaha budidaya tanaman pangan. Pertanian sebagai ikon dari desa, menjadi perhatian Pemerintahan Kabupaten Merauke untuk membangun pedesaan, di mana potensi pengembangan padi di Kabupaten Merauke didukung antara lain oleh sumberdaya alam (khususnya iklim, tanah, dan air) yang sangat sesuai di sebagian besar lahan di Kabupaten tersebut. Potensi pengembangan padi di Kabupaten Merauke di dukung antara lain oleh sumber daya alam (khususnya iklim, tanah, dan air) yang sangat sesuai di sebagian besar lahan di Kabupaten tersebut. Luas panen padi di Kabupaten Merauke rata-rata sebesar 26.000.00 ha/tahun, dan luas ini bervariasi dari tahun ketahun karena lahan yang ada digunakan untuk berbagai komoditas.

Fenomena yang dialami petani padi di Kabupaten Merauke adalah keterbatasan sumberdaya manusia atau tenaga kerja, kesulitan untuk mencari tenaga kerja pada saat musim tanam maupun panen karena petani melakukan kegiatan tanam dan panen pada waktu hampir bersamaan, penggunaan bibit, pupuk dan pestisida yang belum tepat.

Kelebihan dalam penggunaan bibit, pupuk dan pestisida akan berdampak pada peningkatan biaya produksi, sebaliknya kekurangan bibit, pupuk dan pestisida akan menyebabkan penurunan produksi padi. luas lahan produksi yang digunakan petani di Kabupaten Merauke dikategorikan berskala besar (1.ha) sehingga dibutuhakan suatu kombinasi yang tepat dalam penggunaan input input produksi yang akan mempengharui pada efisiensi usahatani padi di Kabupaten Merauke.

Pendapatan mempunyai hubungan langsung dengan hasil produksi usahatani, sedangkan produksi yang dihasilkan ditentukan oleh keahlian seseorang dalam mengelola penggunaan faktor produksi yang mendukung usaha tani seperti tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Dengan kata lain suatu kombinasi input serta dukungan suatu metode analisis yang tepat akan menciptakan sejumlah produksi yang lebih efisien. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran tentang penggunaan input produksi yang lebih efisien dalam pengolahan usahatani padi, agar petani padi mampu mengelola lahan garapan secara optimal.

Marthen Adrian Izaak Nahumury, Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua dengan mengambil sampel di Kecamatan Tanah Miring dan di wakili oleh lima kelurahan yakni Kelurahan Yasa Maru, Kelurahan Waninggap Miraf, Kelurahan Hidup Baru, Kelurahan Amungkay, dan Kelurahan Yaba Maru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel secara acak sederhana (simple random sampling) yaitu sebuah sampel di ambil dari populasi tenaga kerja keseluruhan sehingga tiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih sebagai sampel sebanyak 51responden, dan waktu penelitian April sampai Juni 2012. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari petani responden yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Data primer yang dikumpulkan adalah data usahatani padi periode 2012. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Kabupaten Merauke dan beberapa instansi lain. Untuk memenuhi tujuan penelitian serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka analisis yang digunakan analisis fungsi produksi Cobb- Douglas. Menurut Ferguson dan Gould (1975), fungsi produksi adalah suatu persamaan matematika yang menunjukkan jumlah hasil maksimum yang dapat dihasilkan dari kombinasi penggunaan faktor produksi tertentu pada tingkat teknologi tertentu, guna mengetahui pengaruh masing-masing faktor produksi dalam usaha tani padi. Jumlah produksi yang berbeda akan memerlukan berbagai faktor produksi dalam jumlah yang berbeda pula. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi tertentu, juga dapat digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda (Sukirno, 1996).

Menurut Nicholson (1995), Definisi fungsi produksi (production function) sebuah perusahaan untuk sebuah barang/produk tertentu adalah Y = ALß1 Kß2 dimana Y menunjukkan jumlah maksimum sebuah barang yang dapat di produksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara modal (K), dan tenaga kerja (L) dan A, ß1dan ß2 adalah konstanta, Sementara Adiningsih, (2003), fungsi produksi menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat di produksi apabila sejumlah input tertentu digunakan dalam proses produksi. Jadi fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat penggunaan input dan karena fungsi ini hanya menunjukkan hubungan fisik antara input dan output.

Secara umum terdapat lima faktor produksi yang di analisis yaitu lahan, tenaga kerja, benih pupuk, dan pestisida. Sehingga model fungsi produksi Cobb-Douglas dengan formulasi umum sebagai berikut:

Y= A X1b1eμ ………... (1)

dimana :

Y = Produksi komoditi tanaman pangan Xi = vektor input produksi

A = Technological shifter

eμ = bilangan e dengan pangkat u adalah error terms.

Atau dapat juga di tulis persamaan seperti berikut ini:

Y= b0 X1b1. X2b2. X3b3.X4b4 .X5b5. eμ

dimana :

Y = Jumlah Produksi Padi diukur dalam satu kali musim tanam /(Kg) bo = Intercept.

X1 = Luas lahan ( Ha) X2 = Tenaga kerja (HOK) X3 = Penggunaan bibit (Kg) X4 = Penggunaan pupuk (Kg)

X5 = Penggunaan Pestisida (Ltr) b1,..,b5 = Parameter.

eu = bilangan e dengan pangkat µ adalah error terms.

Dari formulasi umum pada persamaan (1) di atas dapat ditransformasikan kedalam bentuk double log natural (Ln). Penggunaan double log natural ini mempunyai keuntungan : mendekatkan skala data sehingga menghindarkan diri dari

Marthen Adrian Izaak Nahumury, Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

heteroskedastisitas dan parameter atau koefisien regresinya bisa langsung dibaca sebagai elastisitas.

Skala Usaha

Analisis skala usaha sangat penting untuk menetapkan skala usaha yang efisien . Dalam hubungan antara faktor produksi atau input dengan tingkat produksi atau output, skala usaha (returns to scale) menggambarkan respon dari output terhadap perubahan proposional dari input. Nilai produk marginal berpengaruh besar terhadap elastisitas produksi yang diartikan sebagai presentase perubahan output sebagai akibat dari presentase perubahan input, sehingga secara matematis dinyatakan sebagai berikut (Soekartawi, 1990).:

Ep = = . ... (2)

dimana

Ep = elastisitas Produksi

ΔY = tambahan produksi (output) Y = total produksi

ΔX = tambahan faktor produksi (input) X = total input

Sedangkan skala ekonomi usaha dapat diketahui dengan menjumlahkan koefisien elastisitas masing-masing faktor produksi yakni (Soekartawi, 2003) dengan kriteria penilaian sebagai berikut: Jika ∑ > 1 berarti increasing return to scale yaitu suatu keadaan dimana setiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output lebih banyak daripada unit input sebelumnya (i=1,2,..., n). Jika ∑ = 1 berarti constant return to scale yaitu suatu keadaan dimana setiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output sama dengan unit input sebelumnya. (i=1,2,..., n). Jika ∑ < 1 berarti decreasing return to scale yaitu suatu keadaan dimana setiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output lebih sedikit daripada unit input sebelumnya i=1,2,., n).

Analisis Efisiensi Pasar / Penggunaan Tiap Input

Untuk mengukur tingkat efisiensi pasar/penggunaan tiap input dapat dilakukan melalui pendekatan keuntungan maksimum. Dimana keuntungan maksimum dicapai apabila perbandingan antara nilai produk marginal (Marginal Value Product) dari masing masing input (Xi) sama dengan harga inputnya (Pxi):

π = TR-TC ... (3)

π = Py.Y-Pxi.Xi ... .(4)

dimana

π = Keuntungan

TR = Total penerimaan TC = Total biaya

Untuk memaksimumkan keuntungan yang konsisten dengan efisiensi produksi maka diperoleh kondisi:

Maka Py . disebut Nilai Produk Marginal (NPMxi) atau NPM =Py .

dimana

Y = output

Py = harga output Xi = input ke-i

Pxi = harga input dari Xi

Marthen Adrian Izaak Nahumury, Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

Persamaan Produk marginal ∂Y/∂xi dapat pula dinyatakan dengan menurunkan secara parsial fungsi produksi Cobb Douglass sebagai berikut: Y= A X1b1. eμ sebagai berikut :

= bi a ( ) atau MPxi = bi ( ) ... (5)

∂xi Xi Xi

Sehingga kondisi efisiensi ekonomi dapat dinyatakan dalam bentuk:

bi Y.Py / Xi.Pxi = 1 ………... (6)

atau

PMxi.Py = Pxi …... (7)

NPMXi = Pxi ………..……… (8)

NPMxi / Pxi = 1 ………...……….. (9)

Sehingga berdasarkan penjabaran di atas dapat di susun suatu kriteria penilaian efisiensi. Apabila NPMxi /Pxi =1, maka telah tercapai efisiensi harga. Apabila NPMxi/Pxi >1 berarti penggunaan input X belum efisien, maka untuk mencapai efisien penggunaan input X perlu ditambah, dan apabila NPMxi / Pxi <1, berarti penggunaan input X tidak efisien, maka untuk menjadi efisien penggunaan input X perlu dikurangi.

Dan untuk mendapatkan input (x) yang optimum dapat diperoleh dengan rumus:

bi Y.Py / Xi.Pxi = 1 ……... (10)

bi.Y.Py = xi.Pxi …..………. (11)

Xi =bi.Y.Py/Pxi …..……… (12)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Yang Mempengharui Produksi

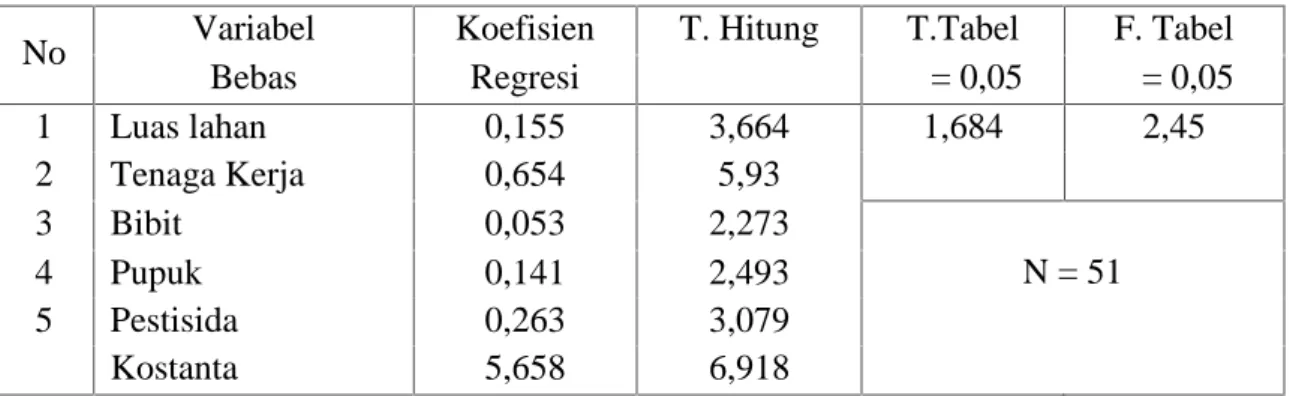

Hasil regresi antara variabel luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida dengan hasil produksi padi pada luas lahan 1.ha sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel . Hasil Regresi Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat (Lahan 1.Ha)

No Variabel Koefisien T. Hitung T.Tabel F. Tabel

Bebas Regresi α = 0,05 α = 0,05

1 Luas lahan 0,155 3,664 1,684 2,45

2 Tenaga Kerja 0,654 5,93

3 Bibit 0,053 2,273

N = 51

4 Pupuk 0,141 2,493

5 Pestisida 0,263 3,079

Kostanta 5,658 6,918

Keterangan :

Koefisien determinasi (R2) : 0,487

Adjusted (R2) : 0,423

F.Ratio : 8,322

Signifikan pada taraf nyata : 5%

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R2) yang diperoleh adalah sebesar 0,487, yang dapat diartikan bahwa terdapat 48,7 % pengaruh variabel independen luas lahan (x1), tenaga kerja (x2), bibit (x3), pupuk (x4), dan pestisida (x5) terhadap peningkatan produksi padi (Y) di Kabupaten Merauke, sedangkan sisanya yaitu 51,3% di pengharui oleh variabel lain di luar model penelitian.

Melalui pengujian koefisien regresi secara individual dengan t-test menunjukkan bahwa luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk dan pestisida berpengaruh secara signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke (P > 0.05).

Hasil pengujian koefisien regresi secara bersamaan atau serempak dilakukan melalui F-test, dimana dari pengolahan data didapatkan nilai F-Tabel sebesar 2,45 sementara T.Tabel nilainya pada α=0.05 adalah 1,684, dengan demikian F-Tabel > F-

Marthen Adrian Izaak Nahumury, Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

berpengaruh terhadap variabel terikat. atau dengan kata lain luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk dan pestisida secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel produksi padi.

Hasil regresi diatas menunjukkan bahwa variabel luas lahan 1.ha memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,155 yang berarti bahwa jika terjadi penambahan luas lahan bertambah 1 meter persegi, maka produksi padi dapat meningkat sebanyak 15,5 %, dengan asumsi variabel X2, X3, X4, dan X5 dianggap tetap, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke. Demikian halnya yang terjadi dengan faktor produksi tenaga kerja dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,654 yang berarti jika terjadi penambahan 1 tenaga kerja, maka rata-rata produksi padi akan meningkat sebanyak 65,4 %, dengan asumsi variabel X1, X3, X4, dan X5 dianggap tetap,dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke.Untuk faktor produksi bibit, nilai koefisien regresi sebesar 0,053 yang berarti jika terjadi penambahan penambahan bibit anakan padi sebanyak 1 %, maka akan menambah produksi padi sebesar 5,3 %, dengan asumsi variabel X1, X2, X4, dan X5 dianggap tetap, dari hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke. Selanjutnya untuk faktor produksi pupuk, nilai koefisien regresi sebesar 0,141 yang berarti apabila terjadi penambahan pupuk sebanyak 1 %, maka akan menambah produksi padi sebesar 14,1 %, dengan asumsi variabel X1, X2, X3, dan X5 dianggap tetap, dari hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke. Dan untuk faktor produksi pestisida, nilai koefisien regresi sebesar 0,263 yang berarti apabila terjadi penambahan pupuk sebanyak 1 %, maka akan menambah produksi padi sebesar 26,3 %, dengan asumsi variabel X1, X2, X3, dan X4 dianggap tetap, dari hasil regresi diatas dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke.

B.Hasil Estimasi Kondisi Skala Usahatani Padi.

Nilai skala usaha lahan 1 ha dapat diperoleh melalui penjumlahan seluruh Koefisien Regresi (∑b) dari masing masing variabel independen. Oleh karena itu skala ekonomi usahatani padi di Kabupaten Merauke adalah:

∑b = b1 + b2 + b3 + b4 + b5

= 0.654 + 0,053 + 0.141 + 0.163

= 1,011.

Berdasarkan hasil estimasi usahatani padi di Kabupaten Merauke berada pada skala yang meningkat (increasing return to scale) yaitu suatu keadaan dimana setiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output lebih banyak daripada unit input sebelumnya.

3.Efisiensi

Efisiensi untuk lahan 1.ha menunjukkan bahwa input input produksi yang digunakan dalam usahatani padi di Kabupaten Merauke belum efisien. dari hasil analisis diperoleh nilai efisiensi harga atau alokatifnya 1,011 atau lebih besar dari satu, NPM >

1 dimana nilai tersebut belum mencapai nilai efisiensi yang disyaratkan (sama dengan satu). dengan demikian untuk mencapai nilai efisiensi maka perlu ada penambahaan pada setiap input produksi untuk lahan 1.ha.

KESIMPULAN

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Secara bersamaan faktor produksi (luas lahan, tenaga kerja, bibit, pupuk, dan pestisida) berpengaruh terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke, secara parsial pengaruh tenaga kerja, bibit, pupuk,dan pestisida berhubungan positif dan signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke, Usaha tani padi di Kabupaten Merauke berada pada skala yang meningkat (increasing return to scale), belum ada faktor produksi usaha tani padi yang mencapai tingkat

Marthen Adrian Izaak Nahumury, Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Merauke

Merauke. diperlukan optimalisasi penggunaan faktor faktor produksi dan dengan penggunaan secara efisien, berdasarkan tingkat efisiensinya, input produksi tenaga kerja, bibit, pupuk dan pestisida harus ditambah guna mendapatkan produksi yang maksimal mengingat skala lahan yang besar membutuhkan penambahan setiap input terhadap produksi padi di Kabupaten Merauke.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa Skala Usahatani padi di Kabupaten Merauke tidak efisien dikelola petani dengan lahan garapan yang luas 1 Ha Untuk mendapatkan tingkat efisiensi, petani hanya mampu mengelola dengan ukuran lahan garapan yang kecil atau skala usaha kecil ( < 1 Ha ) mengingat kondisi usahatani padi di Kabupaten Merauke berada pada skala yang meningkat (increasing return to scale).

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, Sri, 1991, T eori Ekonomi Mikro. Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Ferguson, C and J.P Could, 1975. Microeconomic Theory. Fourth Edition. Richard D Irving.

Nicholson. W,1995, Teori Mikro Ekonomi, Prinsip Dasar dan Perluasan, Alih Bahasa : Daniel Wirajaya, Edisi ke 5, Binarupa Aksara, Jakarta.

Soekartawi, 1990, Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasaan Analisis Fungsi Cobb- Douglas. Rajawali Press, Jakarta.

Sukirno,1997, Pengantar Teori Mikro Ekonomi. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

ANORGANIK DAN NITROGEN KOMPOS

Yosefina Mangera*)

ABSTRACT

Objective of the experiment to evaluate wheat growth of some plant density and the proportion of inorganic nitrogen and compost nitrogen.The research was conducted in the Sirapu Village, Semangga District, Merauke Regency using Randomized Complete Block Design with 3 blocks as replication. The first factor was plant density of three level, i.e., 25 cm x 10 cm, 25 cm x 15 cm, 25 cm x 20 cm.The second factor was proportion of inorganic nitrogen and compost nitrogen consists of six levels, i.e., compost 0% + urea 0%, 0% compost + 100% urea, 25% compost +75% urea, 50%

compost + 50% urea, 75% compost + 25% urea, 100%compost + 0%. The experiment results showed that there was interaction between plant density and the proportion of inorganic nitrogen and compost nitrogen for plant dry weigh and crop growth rate parameters.Plant density in 25 cm x 15 cm and proportion of inorganic nitrogen and compost nitrogen in 25% compost +75% urea showed the best effect in plant dry weight and crop growth rate at 42 to 63 DAP.

Keyword : plant density, proportion nitrogent, wheat

PENDAHULUAN

Tanaman gandum (Triticum aestivum L.) adalah salah satu komoditas utama yang mendominasi posisi papan atas perdagangan produk pertanian dan nutrisi dunia.

Hal ini disebabkan gandum adalah bahan utama pembuat roti, jenis makanan paling populer di dunia, dan berbagai jenis makanan lain yang menjadi kebutuhan sebagian besar penduduk dunia.

Indonesia merupakan negara yang mengonsumsi gandum cukup besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, konsumsi tepung gandum terus memperlihatkan kenaikkan yang signifikan setiap tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, kebutuhan gandum nasional dapat mencapai 10 juta ton per tahun.

Kebutuhan tepung terigu rata-rata tumbuh minimal 5 persen setiap tahun (Anonim, 2009).

Yosefina Mangera,Analisis Pertumbuhan Tanaman Gandum pada Beberapa Kerapatan Tanaman dan Imbangan Pupuk Nitrogen Anorganik dan Nitrogen Kompos

Mengingat makin besarnya devisa yang dikeluarkan, maka perlu mengurangi ketergantungan terhadap terigu impor. Salah satu upaya untuk menekan volume impor terigu adalah mengembangkan gandum dalam negeri dengan penerapan teknologi budidaya yang sesuai dengan agroklimat di Indonesia (Sovan, 2002).

Pembudidayaan gandum mempunyai prospek yang cerah di masa yang akan datang. Untuk dapat memberikan produksi yang tinggi sebagaimana tanaman pangan yang lainnya, dalam pertumbuhannya gandum juga membutuhkan pupuk sebagai penyuplai unsur hara. Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian dan salah satu unsur hara esensial yang sering ditambahkan dalam pemupukan adalah nitrogen (Haryadi, 1983). Mengingat ketersediaan pupuk kimia pada saat sekarang ini semakin sulit, dan harganya semakin mahal, akibat adanya pengurangan subsidi oleh pemerintah, maka penggunaannya harus diusahakan seefisien mungkin.

Pupuk kompos dapat menambah tersedianya dan unsur hara bagi tanaman termasuk unsur N. Pemanfaatan pupuk kompos sebagai subtitusi sebagian pupuk kimia buatan dalam budidaya tanaman gandum diharapkan dapat meningkatkan produksi, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia buatan, mengurangi biaya produksi, serta memperbaiki kondisi tanah.

Penggunaan pupuk anorganik diketahui dapat meningkatkan produktivitas, namun apabila dilakukan secara terus menerus dapat merusak kesuburan tanah baik fisik, kimia maupun biologi, di samping itu unsur hara yang diberikan mudah hilang karena volatilasi maupun pelindian air hujan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemupukan nitrogen dengan kombinasi pupuk anorganik dan organik yang tepat untuk memberikan pertumbuhan dan hasil gandum yang terbaik.

Jarak antar baris sama diikuti dengan jarak dalam baris yang bervariasi, akan diperoleh variasi kerapatan dan jumlah populasi tanaman. Pengaturan jarak dalam baris merupakan salah satu teknik budidaya yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan gulma dan hasil tanaman yang akan dicapai.

Perbedaan kerapatan tanam akan mempengaruhi petumbuhan tanaman, khususnya dalam hal berat kering tanaman, indeks luas daun, dan laju pertumbuhan tanaman. Biomassa tanaman akan meningkat dengan semakin menyempitnya jarak