PENYULINGAN DAN KEMUNGKINAN PENGEMBANGAN

KETUMBAR (Coriandrum sativum Linn) DI INDONESIA

Sintha Suhirman dan J.T. Yuhono Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik

ABSTRAK

Ketumbar (Coriandrum sativum Linn) bukan merupakan tanaman asli Indonesia, ko-moditas tersebut di budidayakan petani di Indo-nesia baru sebatas diambil daunnya yang masih muda untuk lalab, sayuran. Biji ketumbar masih di impor dari India, Rusia, Bulgaria, Rumania, China, Emirat Arab dan negara produsen lain-nya rata-rata sekitar 19 ribuan ton. Kegunaan lain ketumbar cukup banyak dan beragam mulai dari untuk bahan baku bermacam–macam obat, industri penyamak kulit, flavour, fragrance dan bahan baku pembuatan minyak wangi. Dalam rangka menciptakan nilai tambah (added value), telah banyak dilakukan diversifikasi produk primer melalui ekstraksi atau pe-nyulingan dari tanaman penghasil minyak atsiri. Minyak ketumbar (coriander oil) merupakan komoditas penghasil minyak atsiri yang di-perkirakan berpotensi dan bernilai komersial tinggi yang juga belum diusahakan di Indonesia serta belum diketahui layak tidaknya diusaha-kan dan daya saingnya. Hasil analisis semen-tara dari produksi dan biaya produksi hasil penelitian mengenai teknologi budidaya dan sosial ekonomi ketumbar dalam skala kecil dan ditambah referensi-referensi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa budidaya ketumbar dan upaya untuk memperoleh nilai tambah dari diversifikasi produk primer dalam bentuk minyak ketumbar tidak layak dilaksana-kan di Indonesia dan tidak mempunyai daya saing dipasar internasional.

Kata kunci : Penyulingan, minyak ketumbar, pe-ngembangan, Coriandrum sativum

ABSTRACT Distillation and Potential Development of Coriander

(Coriandrum sativum Linn) in Indonesia

Coriander (Coriandrum sativum Linn) is not an indigeneous plant of Indonesia. The plant is cultivated by farmers in Indinesia mainly for vegetables and a spicy sauce. Seeds of coriander are still imported from India, Rusia, Bulgary, Rumania, China, Emirate Arab and other producing countries in quite big numbers (around 19 thousand tons per year) Other uses of coriander are raw material of varie medicine, industry of skin tanner, flavour, fragrance and raw material of perfume. In accordance with increasing the added value of coriander, atlempts have been made through extraction or distillation from essential oil. Coriander oil is estimated to have potency and high commercial value. This plant has not been cultivated in Indonesia. Result of temporary analysis from production and socioeconomy of coriander in small scale showed that cultivation of coriander and diversification of primary product in the form of coriander oil is not proper to be carried out in Indonesia and does not have competition power in international market.

Keywords : Distillation, coriander oil, opportunity

PENDAHULUAN

Minyak atsiri merupakan suatu produk alam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik da-lam obat-obatan, rokok, kosmetika, ba-han pewangi, farmasi, aroma makanan dan minuman, permen, aromaterapi, bahan pengawet maupun sebagai bahan pestisida (Narpati, 2000). Di Indonesia terdapat kurang lebih 50 jenis tanaman yang mengandung minyak atsiri, na-mun baru 14 jenis tanaman yang sudah diusahakan secara komersial dan men-jadi komoditas ekspor antara lain nyak nilam, minyak seraiwangi, nyak akarwangi, minyak kenanga, mi-nyak cendana, mimi-nyak pala, mimi-nyak da-un cengkeh, minyak kayu putih dan minyak massoi (Rusli, 2002).

Pada umumnya harga minyak atsiri di pasaran internasional sangat berfluktuasi. Hal ini menyebabkan har-ga minyak atsiri di Indonesia juhar-ga sa-ngat berfluktuasi karena eksportir membeli hasil sulingan dari produsen sesuai dengan harga di pasar inter-nasional.

Kecenderungan untuk meng-hasilkan jenis minyak atsiri tertentu dalam jumlah besar seperti minyak nilam, akarwangi dan seraiwangi, menyebabkan tingkat kejenuhan pasaran dunia meningkat sehingga melemahkan daya saingnya (Mauludi dan Hobir, 1991).

Untuk mengurangi dampak fluk-tuasi harga, perlu pemikiran untuk memproduksi jenis minyak atsiri baru yang diduga bernilai komersial tinggi. Salah satu minyak atsiri yang dapat di-kembangkan adalah minyak ketumbar. Ketumbar (Coriandum sativum) dapat digunakan untuk sayuran, bahan penye-dap dan obat-obatan, mengandung kar-bohidrat, lemak dan protein yang cukup tinggi (Wahab dan Hasanah, 1996). Ketumbar juga berdampak positif ter-hadap kesehatan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat digunakan se-bagai obat, daun yang muda untuk lalaban, analgesic dan obat sakit mata (Basu, 1975), dan bunganya bersifat karminatif (Hargono, 1989). Selain itu minyak ketumbar dapat untuk meng-hilangkan rasa mual, sariawan dan pelega perut (Soeharso, 1988) serta mencegah bau nafas tak sedap (Duryatmo, 1999).

Tujuan dalam penulisan ini ada-lah untuk memberikan informasi cara penyulingan ketumbar, sifat fisik dan mutu minyak ketumbar serta kemung-kinan pengembangannya di Indonesia.

PENYULINGAN MINYAK KETUMBAR

Sebelum penyulingan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penghancur-an ketumbar atau pengecilpenghancur-an ukurpenghancur-an bahan, dengan tujuan untuk memudah-kan penguapan minyak atsiri dari ba-han. Selama proses pengecilan ukuran bahan akan terjadi penguapan kompo-nen minyak bertitik didih rendah dan jika dibiarkan terlalu lama akan terjadi penyusutan bahan sekitar 0,5% akibat

penguapan minyak (Ketaren, 1985). Oleh karena itu, hasil rajangan harus segera disuling. Adapun kelemahannya pengecilan ukuran bahan menurut Ketaren (1985), adalah (1) jumlah mi-nyak berkurang akibat penguapan sela-ma pengecilan ukuran bahan, (2) kom-posisi minyak akan berubah dan akan mempengaruhi aroma minyak yang dihasilkan.

Penyulingan merupakan proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih dan berdasarkan perbedaan titik uapnya. Pada awal pe-nyulingan, hasil sulingan sebagian be-sar terdiri dari komponen minyak yang bertitik didih rendah, selanjutnya disu-sul dengan komponen yang bertitik di-dih lebih tinggi dan pada saat mende-kati akhir penyulingan, penambahan minyak yang tersuling akan berkurang (Ketaren, 1985; Guenther, 1987).

Jumlah minyak yang menguap bersama uap air ditentukan oleh tiga faktor, yaitu besarnya tekanan uap yang digunakan, berat molekul dari masing-masing komponen dalam minyak dan kecepatan keluarnya minyak dari bahan yang disuling. Untuk memperoleh mi-nyak yang bermutu tinggi, maka se-baiknya selama proses penyulingan berlangsung menggunakan suhu rendah atau dapat juga pada suhu tinggi tapi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Namun cara penyulingan uap, besarnya suhu ditentukan oleh tekanan uap yang dipergunakan, pada prinsipnya tekanan yang dipergunakan tidak boleh terlalu tinggi (Guenther, 1987). Menurut Guenther (1987), penyulingan

ketum-bar sebaiknya menggunakan penyu-lingan uap karena penyupenyu-lingan dengan uap sangat baik untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian yang umumnya mengandung komponen minyak yang bertitik didih tinggi dan mempunyai sifat kimia yang stabil. Disini terlihat bahwa salah satu rendemen dan mutu minyak dipengaruhi oleh cara dan pro-ses penyulingannya sendiri, karena ma-sing-masing jenis komoditi tergantung dari cara penyulingan yang digunakan sebagai contoh daun nilam, kemangi dan sereh wangi sebaiknya disuling dengan cara penyulingan dengan uap langsung. Hal ini dikarenakan pada penyulingan uap biasanya proses pe-nyulingan dimulai dari tekanan rendah sekitar 1 atmosfir dan akhirnya tekanan tinggi, sehingga penetrasi uap ke dalam daun dapat berlangsung dengan sem-purna. Komponen minyak nilam terda-pat dalam fraksi yang titik didihnya tinggi dan komponen tersebut hanya tersuling bila tekanan uap cukup tinggi dan waktu penyulingan cukup lama. Tekanan uap yang dipakai biasanya sampai 2,5-3,0 atmosfir, dan tekanan uap pada awal penyulingan sekitar 1 at-mosfir (Ketaren, 1985). Dari hasil penelitian Nurdjannah dan Hidayat (1994), bahwa penyulingan cara dire-bus menghasilkan rendemen minyak bunga cengkeh yang lebih tinggi dari pada cara dikukus. Hal ini diduga de-ngan cara direbus, kontak air dede-ngan bahan lebih lama dibandingkan dengan kontak uap dengan bahan sehingga lebih banyak minyak yang keluar.

Minyak hanya akan menguap telah terjadi difusi cairan minyak

se-jumlah air panas, dan akan berhenti sama sekali atau menurun aktivitasnya jika bahan tersebut menjadi kering. Ampas sisa dari penyulingan ketumbar setelah dikeringkan dapat digunakan untuk makanan ternak karena masih mengandung 17% protein dan 11-21% lemak (Ketaren, 1985).

Bittera dalam Guenther (1990) telah melakukan penyulingan buah ke-tumbar dengan cara penyulingan uap selama 9 jam menghasilkan 0,92% minyak. Menurut Rusli et al., 1979 bahwa semakin lama penyulingan akan semakin banyak uap air yang berhu-bungan dengan minyak yang terdapat pada bahan, sehingga minyak yang tersuling semakin banyak. Sedangkan menurut Guenther (1949), pengambilan minyak dari jaringan tanaman oleh uap air berlangsung melalui proses diffusi yang berlangsung secara pelan-pelan. Oleh sebab itu semakin lama kontak bahan dengan uap air akan semakin banyak minyak yang terkandung di-dalam destilat. Beberapa dari hasil penelitian, seperti di Eropa Tengah dengan cara penyulingan uap meng-hasilkan minyak atsiri 0,5%. Ren-demen minyak selain dipengaruhi lama penyulingan, faktor yang lainnya ada-lah penanganan bahan sebelum penyulingan yaitu penghalusan bahan. Dari hasil penelitian, pengaruh ke-halusan bahan terhadap rendemen minyak, menunjukkan bahwa bahan yang dihaluskan dapat meningkatkan rendemen minyak. Hal ini dikarenakan air dan bahan lebih mudah kontak sehingga memudahkan minyak keluar dari bahan, penetrasi air atau uap ke

dalam jaringan bahan akan lebih mudah akibatnya minyak akan lebih mudah keluar dari dalam jaringan bahan. Berdasarkan dari literatur, buah ketumbar dari Hongaria diperoleh ren-demen minyak 1,1%. Buah ketumbar dari Jerman dan Cekoslovakia masing-masing menghasilkan rendemen mi-nyak 0,8 dan 1%. Buah ketumbar ber-asal dari Perancis rendemen minyaknya sekitar 0,4%, buah ketumbar berasal dari Italia 0,35%, buah ketumbar dari Maroko rendemen minyaknya sekitar 0,3% sedangkan buah ketumbar dari Indonesia menghasilkan rendemen mi-nyaknya antara 0,15 - 0,25% (Guenther, 1949). Hal ini menunjukkan bahwa rendemen minyak atsiri di-pengaruhi oleh faktor iklim, tempat tumbuh dan ketinggian tempat.

Penyulingan dengan uap sebaik-nya dimulai dengan tekanan uap yang rendah (kurang lebih 1 atmosfir), ke-mudian secara berangsur-angsur tekan-an uap dinaikktekan-an secara bertahap sam-pai pada akhir proses yaitu ketika minyak yang tertinggal dalam bahan relatif kecil dan hanya komponen minyak yang bertitik didih tinggi saja yang masih tertinggal di dalam bahan. Jika permulaan penyulingan dilakukan pada tekanan tinggi, maka komponen kimia dalam minyak akan mengalami dekomposisi. Jika minyak kimia dalam bahan dianggap sudah habis tersuling, maka tekanan uap perlu diperbesar lagi yang bertujuan untuk menyuling kom-ponen kimia yang bertitik didih tinggi. Penyulingan pada tekanan dan suhu yang terlalu tinggi akan menguraikan komponen kimia minyak dan dapat

mengakibatkan proses resinifikasi minyak.

Komposisi minyak ketumbar

Ketumbar mempunyai aroma yang khas, aromanya disebabkan oleh komponen kimia yang terdapat dalam minyak atsiri. Ketumbar mempunyai kandungan minyak atsiri berkisar an-tara 0,4-1,1%, minyak ketumbar ter-masuk senyawa hidrokarbon beroksi-gen, komponen utama minyak ketum-bar adalah linalool yang jumlah sekitar 60-70% dengan komponen pendukung yang lainnya adalah geraniol (1,6-2,6%), geranil asetat 3%) kamfor (2-4%) dan mengandung senyawa golong-an hidrokarbon berjumlah sekitar 20% (-pinen, -pinen, dipenten, p-simen,

-terpinen dan -terpinen, terpinolen dan fellandren) (Lawrence dan Reynolds, 1988; Guenther, 1990). Kom

posisi kimia minyak ketumbar dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan jenis unsur penyusun senyawa mi-nyak atsiri, mimi-nyak ketumbar terma-suk golongan senyawa hidrokarbon beroksigen. Senyawa tersebut me-nimbulkan aroma wangi dalam mi-nyak atsiri, serta lebih tahan dan sta-bil terhadap proses oksidasi dan resi-nifikasi. Tingkat kematangan ketum-bar akan mempengaruhi komposisi minyak ketumbar, komposisi minyak akan menentukan mutu minyak ke-tumbar. Pada ketumbar yang belum masak, komponen minyaknya adalah golongan aldehid. Sedangkan ketum-bar yang masak, komponen minyak-nya adalah golongan alkohol mono-terpen dan linalool. Persenyawaan linalool, jika dioksidasi akan meng-hasilkan sitral atau persenyawaan geraniol.

Tabel 1. Komposisi kimia minyak ketumbar

No. Komponen Jumlah (%)

1.

2.

Hidrokarbon, terdiri dari: d--pinen

dl--pinen

-pinen dipenten p-simen

-terpinen dan -terpinen terpinolen dan fellandren

Hirdrokarbon beroksigen, terdiri dari: d-linalool n-desil aldehid geraniol l-borneol asam asetat asam desilat 20 60-70 Sumber: Guenther (1990)

Sifat fisika kimia dan mutu minyak ketumbar

Setiap minyak atsiri mempunyai sifat-sifat yang berbeda antar satu de-ngan yang lainnya. Sifat khas suatu mi-nyak atsiri dibentuk oleh komposisi se-nyawa-senyawa kimia yang dikan-dungnya dan biasanya dinyatakan da-lam sifat organoleptik dan sifat fisika kimia. Sifat organoleptik minyak atsiri dinyatakan dengan warna dan aroma. Sedangkan sifat fisika kimia meliputi berat jenis, indeks bias, putaran optik, bilangan asam dan kelarutan dalam etanol 70%, bilangan asam, bilangan ester, serta komposisi senyawa kimia yang dikandungnya dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tingkat mutu dari minyak (Anonim, 2006).

Sifat kimia menyatakan jumlah atau besaran kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam minyak atsiri ter-sebut (Sulaswatty dan Salim, 2002). Nilai-nilai sifat fisika kimia minyak at-siri merupakan gambaran umum mi-nyak atsiri. Nilai-nilai tersebut diguna-kan sebagai patodiguna-kan dalam perdagang-an, baik di dalam negeri (Standar Nasional Indonesia) maupun interna-sional (Standar Internainterna-sional). Sifat fisika kimia minyak ketumbar dapat dilihat pada Tabel 2.

Minyak atsiri merupakan hasil metabolisme sekunder di dalam tum-buhan. Karakteristik fisika kimia mi-nyak atsiri setiap tanaman berbeda. Mutu minyak atsiri pada tanaman di-pengaruhi oleh berbagai faktor, dian-taranya jenis atau varietas tanaman, iklim, bibit unggul, kondisi lingkungan tumbuh, umur dan waktu panen, cara

penanganan bahan, metode ekstraksi, penyulingan yang tepat, jenis logam alat penyulingan, jenis kemasan dan cara penyimpanan minyak (Ketaren, 1985; Rusli, 2002).

Sifat-sifat khas dan mutu minyak atsiri dapat berubah mulai dari minyak yang masih dalam bahan yang mengan-dung minyak, selama proses ekstraksi, penyimpanan dan pemasaran. Untuk itu perlu diperhatikan mulai dari teknik penanganan bahan baku sampai ke penyimpanan minyak atsiri. Kesulitan lainnya dalam menganalisis minyak adalah karena sebagian besar kompo-nen berupa cairan, sehingga diperlukan teknik fraksinasi.

Faktor-faktor yang mempengaru-hi rendemen minyak ketumbar dipe-ngaruhi oleh (1) suhu pengeringan, di-keringkan dengan alat pengering se-baiknya tidak lebih dari 40ºC, (2) tingkat kematangan buah ketumbar, bu-ah ketumbar yang belum matang akan menghasilkan mutu dan rendemen mi-nyak yang rendah. Ketumbar yang ma-tang dan segera disuling, menghasilkan rendemen minyak sekitar 0,83%. Ma-tangnya buah tidak bersamaan tapi ber-tahap untuk itu dibutuhkan penilaian untuk menentukan waktu optimal pa-nen. Hasil penelitian Setyaningsih (1992), menunjukkan bahwa masak fisiologi tercapai pada saat buah ketum-bar berwarna kuning sampai coklat (sekitar 4-6 bulan setelah tanam) di-mulai dengan mengeringnya tangkai payung yang diikuti dengan me-ngerasnya pangkal perlekatan buah dengan tangkai payungnya serta buah-buah pada payung telah berubah warna

dari hijau menjadi kuning kecoklatan, (3) tanah tempat tumbuh, tanaman ketumbar cocok di tanam pada tanah yang agak liat, (4) iklim, (5) ukuran bentuk buah ketumbar, buah ketumbar berukuran kecil menghasilkan ren-demen minyak lebih tinggi di-bandingkan buah berukuran besar dan (6) teknik penyulingan, pada penyulingan uap, jumlah air yang kontak langsung dengan bahan yang disuling, diusahakan sedikit mungkin, tetapi air harus ada untuk membantu kelancaran proses difusi, (7) varietas ketumbar, varietas Coriandrum sativum var. microcarpum D.C

dia-meter buahnya berkisar antara 1,5 - 3 mm lebih kecil kandungan minyak atsirinya lebih tinggi dari pada

Corian-drum sativum var. vulgare Alet

dia-meter buahnya berkisar antara 3-6 mm (Ketaren, 1985; Guenther, 1987; Purseglove et al., 1981; Hadipoentyanti dan Udarno, 2002).

Linaool merupakan penyusun utama minyak ketumbar, pada minyak ketumbar linalool yang terkandung kitar 60 - 70%, linalool termasuk se-nyawa terpenoid alkohol, berbentuk ca-ir, tidak berwarna dan beraroma wangi. Linalool mempunyai rumus empiris

C10H18O rumus struktur 3,7 dimetil-1,6 oktadien-3-ol, linalool merupa-kan senyawa alcohol tidak siklik (lurus) (http://chemicalland

21.com/specialty-chem/perchem/linalool. htm).

Linalool dapat dibuat secara ala-mi maupun sintesis, dari alaala-mi berasal dari bunga lavender, bergamot, rose wood, sereh wangi, bunga dan daun jeruk. Sedangkan sintesis linalool di-peroleh dari dan - pinen dan dipro-ses secara etimilasi dengan katalis ase-tilen menjadi dehidrolinalool, meng-hasilkan linalool melalui proses hydrogenasi dari ikatan rangkap tiga dengan katalis lain karbon paladium. Senyawa komponen linalool sintesis sama seperti linalool alami, aromanya wangi lembut seperti bergamot (http://www.

Leffing-well.com/bacis/bnb 99081. html). Linalool mengandung 2 enan-siomer atau lingkaran antipoda yang mempunyai nama (R) – (-) linalool atau likareol dan (S) – (+) linalool atau koriandrol. Likareol terdapat pada bu-nga lavender sedangkan koriandrol ter-dapat pada ketumbar yang menghasil-kan aroma wangi.

Tabel 2. Sifat fisika kimia minyak ketumbar

Karakteristik Nilai

Berat jenis, pada 15ºC Putaran optik

Indeks bias pada 20°C Bilangan asam, maks Bilangan ester

Kelarutan dalam alkohol 70% pada suhu 20°C

0,870-0,885, biasanya tidak lebih dari 0,878 +8°0´ sampai +13°O´ 1,463-1,471 5,0 3,0 – 22,7

larut dalam 2-3 volume Sumber: Guenther (1952) dalam Ketaren, 1985

Senyawa linalool merupakan komponen yang menentukan intensitas aroma harum, sehingga minyak ketum-bar dapat dipergunakan sebagai bahan baku parfum, aromanya seperti minyak lavender atau bergamot. Linalool ba-nyak digunakan dalam dalam industri farmasi sebagai obat analgesik (obat menekan rasa sakit), parfum, aroma makanan dan minuman, sabun mandi, bahan dasar lilin, sabun cuci, sintesis vitamin E dan pestisida hama gudang maupun insektida untuk basmi kecoa dan nyamuk. Kegunaan ketumbar se-bagai bahan obat antara lain untuk diuretik (peluruh air kencing), anti-piretik (penurun demam), stomatik (penguat lambung), stimulant (perang-sang), laxatif (pencahar perut), antel-mintif (mengeluarkan cacing), menambah selera makan, mengobati sakit empedu dan bronchitis (Wahab dan Hasanah, 1996).

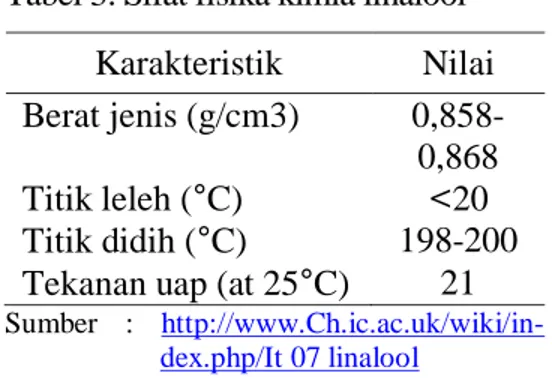

Identifikasi linalool di dalam mi-nyak dilakukan dengan metode kroma-tografi gas dan menggunakan bahan standar otentik linalool. Analisis de-ngan metode kromatografi gas mem-berikan informasi kualitatif dan kuanti-tatif tentang komponen utama dalam minyak. Disamping itu hasil kro-matografi gas juga merupakan sidik jari (fingger print) yang dapat menunjuk-kan secara cepat mutu dan kemurnian suatu minyak atsiri. Sifat fisika kimia linalool dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sifat fisika kimia linalool Karakteristik Nilai Berat jenis (g/cm3) 0,858-0,868 Titik leleh (°C) <20 Titik didih (°C) 198-200 Tekanan uap (at 25°C) 21 Sumber :

http://www.Ch.ic.ac.uk/wiki/in-dex.php/It 07 linalool

KEMUNGKINAN

PENGEMBANGAN KETUMBAR DI INDONESIA

Ketumbar merupakan tanaman asli dari daratan Eropa Timur, kemudi-an menyebar ke India, Morocco, Pakis-tan, Rumania dan Rusia (Purseglove et

al., 1981). Rusia merupakan produsen

terbesar rempah-rempah, sedang untuk ketumbar, India merupakan produsen terbesar dengan daerah-daerah pe-nyebarannya meliputi Madras, Madya Pradesh, Bombay, Mysore dan Bihar. Negara-negara produsen ketumbar lainnya adalah Iran, Turki, Mesir, Libanon dan Israel. Ketumbar dapat tumbuh pada kisaran iklim yang lebar, tetapi dapat tumbuh dengan baik pada tanah-tanah medium sampai berat pada lokasi yang subur, berdrainase baik dan kondisi lembab (Purseglove et al., 1981).

Produksi ketumbar di Indonesia baru sebatas diambil daunnya yang masih muda untuk lalab, sayuran dan konsumsi swalayan. Produksi dalam bentuk biji masih rendah, sehingga un-tuk memenuhi kebutuhan bumbu da-pur, penyedap rasa dan untuk industri penyamak kulit setap tahunnya harus

mengimpor dari India, Rusia, Eropa Timur dan negara produsen lainnya dalam volume yang cukup besar antara 6.222.832 kg tahun 2005, sampai de-ngan 15.165.938 kg tahun 2004 (Badan Pusat Statistik, 2005). Besarnya impor ketumbar berfluktuasi, tetapi kecende-rungannya selalu meningkat rata-rata sekitar 11,71 % per tahun dari tahun 1991 - 2005 (Tabel 5).

Daerah penanaman yang diang-gap cocok dan sudah ada tanamannya adalah Cipanas, Cibodas, Temanggung, Jember dan Sumatera Barat (Wahab dan Hasanah, 1996). Penanaman biasa-nya di sela-sela bedengan tanaman wortel. Walaupun komoditas ketumbar telah lama digunakan di Indonesia, na-mun penanamannya secara luas belum terdata secara pasti. Kondisi ini me-nunjukkan bahwa tanaman ketumbar belum diperhatikan oleh petani maupun pengusaha di bidang pertanian.

Dengan belum terdatanya tanam-an ketumbar secara luas dtanam-an produksi secara signifikan serta keterkaitannya dengan kebutuhan impor yang sangat tinggi, sebetulnya pengembangan agri-bisnis ketumbar mempunyai arti stra-tegis. Strategisnya adalah bahwa ke-tumbar dibutuhkan setiap hari, minimal sebagai bumbu dapur. Namun demiki-an untuk mengetahui seberapa besar strategisnya, dibutuhkan data dukung secara rinci. Alat analisis yang gunakan adalah analisis finansial, di-gunakan untuk mengetahui layak tidak-nya ketumbar ditanam di Indonesia dan analisis keunggulan kompetitif, diguna-kan untk mengetahui daya saing

pro-duk dan minyak ketumbar dalam ne-geri dibanding dengan bila diimpor. Analisis finansial usahatani ketum-bar dan daya saingnya

Karena ketumbar merupakan ko-moditas impor, maka untuk mengeta-hui apakah layak bila ditanam di dalam negeri dan mampu bersaing dengan harga internasional, perlu dilakukan ka-jian kearah analisis finansial dan daya saingnya. Analisis finansial digunakan untuk melihat manfaat suatu aktifitas ekonomi dalam hal ini budidaya ke-tumbar di Indonesia dilihat dari sudut petani atau individu yang terlibat dalam aktifitas tersebut (Sudaryanto et al., 2001). Sedang untuk melihat daya sa-ing komoditas tersebut digunakan kon-sep keunggulan kompetitif (Saragih, 2001), konsep tersebut mendasarkan pada kondisi perekonomian aktual yang mengukur keuntungan privat (private profitability) dan dihitung ber-dasarkan harga aktual dengan meng-gunakan nilai tukar uang resmi yang berlaku saat itu. Untuk mengetahui ke-layakan financial komoditas ketumbar digunakan data hasil penelitian Rosmeilisa et al. (2002). Hasil peneliti-an Rosmeilisa et al. (2002), diperoleh angka besarnya biaya produksi

ketum-bar dengan luasan 0,1 ha = Rp 3.178.000,- yang terdiri dari biaya

upah sebesar Rp 1.220.000,- dan biaya bahan sebesar Rp 1.958.000,-. Dengan perolehan produksi berupa biji ketum-bar sebanyak 165 kg, maka besarnya harga pokok produksi sebesar Rp 19.200,-/kg (Tabel 4).

Karena ketumbar merupakan ko-moditas impor dari India, Rusia, Eropa Timur dan negara eksportir lainnya, maka harga yang terbentuk merupakan harga bursa berjangka (futures

excha-nge) dalam bentuk cif (cost insurance freight), artinya harga yang terjadi di-

pelabuhan ekspor dari negara eksportir. Untuk mengetahui harga domestik misalnya pada harga lokal di tingkat petani, caranya harus di-lakukan konversi dari harga interna-sional menjadi harga lokal/domestik (Deperindag, 2000). Caranya sebagai berikut :

Tabel 4. Biaya usahatani ketumbar (luas : 0,1 ha)

Uraian Volume (HOK) Harga (Rp) Nilai (Rp) A. UPAH Pengolahan tanah

Membedeng dan melubang Membagikan pupuk dasar Pemberian pupuk dasar Menanam Menyulam Penyiangan Pemupukan susulan Pemberantasan H & P Panen 2 x setahun 20 10 5 5 10 5 30 5 12 20 10.000,-*) 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 200.000,- 100.000,- 50.000,- 50.000,- 100.000,- 50.000,- 300.000,- 50.000,- 120.000,- 200.000,- Sub Jumlah 122 1.220.000,- B . BAHAN Bibit / benih Pupuk kandang Pupuk NPK Fungisida Insektisida 1 kg 4 ton 500 kg 3 kg 3 kaleng 28.000,- 25.000,- 3.000,- 50.000,- 60.000,- 28.000,- 100.000,- 1.500.000,- 150.000,- 180.000,- Sub Total 1.958.000,- TOTAL 3.178.000,-

Dari harga lokal yang terjadi, se-lanjutnya ingin diketahui harga ketum-bar di tingkat petani, apabila ketumketum-bar dibudidayakan di Indonesia. Penelitian tentang marjin pemasaran ketumbar dan harga yang diterima petani belum tersedia. Oleh karenanya diasumsikan pemasaran dan harga yang diterima pe-tani ketumbar diasumsikan seperti pada komoditas lada hasil penelitian Mauludi dan Rosmeilisa (1989) yaitu marjin pemasaran sebesar 11,9%, dan bagian harga yang diterima petani se-besar 88,1%. Harga ketumbar yang wa-jar diterima oleh petani dengan de-mikian adalah sebesar Rp 6.912,20 x 88,1% = Rp 6.089,65/kg.

Dari hasil perhitungan harga yang wajar dari ketumbar asal impor sebesar Rp 6.089,65/kg dibanding de-ngan harga pokok produk seandainya ketumbar ditanam di Indonesia sebesar

Rp 19.200,-/kg (Tabel 4), maka di-katakan bahwa pengembangan ke-tumbar di Indonesia tidak efisien, ka-rena untuk menghasilkan 1 kg ke-tumbar yang dibudidayakan di In-donesia dibutuhkan dana sebesar Rp 19.200,- sedang apabila di impor dari luar negeri, 1 kg ketumbar

ha-nya dibutuhkan biaya sebesar Rp 6.089,65.

Untuk melihat daya saing ketum-bar apabila dikembangkan di Indone-sia, diukur melalui keuntungan privat berdasarkan atas harga aktual. Ke-untungan yang diperoleh dari usahatani ketumbar di Indonesia dari hasil ana-lisis adalah negatif atau merugi sebesar Rp 10.920,- yang didapat dari harga fob dikurangi harga pokok produksi. Sedangkan DRCR (Domestic Resource

Cost of Revenue) diperoleh sebesar

ne-gatif 2,31. Artinya bahwa produksi ke-

a) Rusian whole coriandrum sativum Linn, Agustus 2007

= 1 050 US dolar/mt

b) Freight + asuransi + komisi (10 %) = 150 US dolar/mt

c) Harga fob = 900 US dolar/mt

d) Kurs tengah Bank Indonesia = Rp 9.200,-/US dolar

e) Harga fob Tanjung Priok =900 x Rp 9 200,- = Rp 8.280.000,-/mt

f) Atau harga fob di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar

= Rp 8.280,-/Kg g) Biaya : * biaya tetap(gaji pegawai, listrik, air,

penyusutan)

= Rp 237,- * biaya langsung terdiri dari:

- penyusutan kdr air, triase, kotoran dll = Rp 828,-

- bunga bank (3%) = Rp 188,80

-ongkos buruh = Rp 10,-

-biaya sortasi = Rp 15,-

-biaya EMKL dan OPP = Rp 42,-

-bahan pembantu (karung, tali dll) = Rp 45,-

-biaya sampling = Rp 2,-

tumbar yang dihasilkan Indonesia ti-dak mempunyai daya saing di pasar internasional, karena untuk mengha-silkan devisa sebesar 1 US dolar di-butuhkan biaya dalam negeri sebesar 2,31 US dolar.

Analisis Nilai Tambah (added value) minyak ketumbar

Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dari pengolahan biji ketumbar menjadi minyak ketumbar, dianalisis melalui dua skenario yaitu : (1) bahan baku biji ketumbar berasal dari impor dan (2) bahan baku berasal dari pro-duksi dalam negeri.

Skenario (1)

Dengan harga minyak atsiri ke-tumbar asal Rusia pada pasar penyerah-an (Rusipenyerah-an Spot) sebesar 49 US dolar (Public Ledger, 2007) atau setara de-ngan Rp 450.800,- per kg, maka salah satu upaya untuk memperoleh nilai tambah dari komoditas ketumbar ada-lah melalui pengoada-lahan biji menjadi minyak ketumbar. Dengan rendemen minyak sebesar 1,0% (Purseglove et

al., 1981), maka setiap 100 kg biji

ketumbar akan dihasilkan minyak ke-tumbar sebanyak 1,0 kg. Jika harga im-por biji ketumbar per kg sebesar Rp 8.280,- (harga fob di pelabuhan Tanjung Priok), maka untuk mem-peroleh 1 kg minyak, akan dibutuhkan biaya bahan sebesar 100 x Rp 8.280,- = Rp 828.000,-. Upaya penciptaan nilai Tabel 5. Volume dan nilai impor ketumbar serta pertumbuhannya

Tahun Volume (kg ) Pertumbuhan (%) Nilai (US $) Pertumbuhan (%) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 5.450626 9.489.567 10.377.594 6.480.936 6.405.832 7.958.029 9.046.600 7.703.923 11.531.408 8.947.338 9.244.317 9.695.702 6.613.014 15.165.938 6.222.832 - 74,10 9,35 ( 3,75 ) ( 1,15 ) 24,23 13,67 ( 14,84 ) 49,68 ( 22,40 ) 3,32 4,88 ( 31,79 ) 129,33 ( 58,96 ) 2.268.832 4.918.327 4.123.283 2.571.685 2.286.131 3.795.046 4.369.046 2.895.809 3.064.437 2.510.503 2.865.280 3.551.953 2.741.475 5.525.710 2.062.503 - 116,77 ( 16,16 ) ( 37,63 ) (11,10) 66,04 15,09 ( 83,7 ) 5,87 ( 22,06 ) 14,13 23,96 ( 22,81 ) 112,65 ( 62,67 ) 8.728.910,4 11,71 3.303.334,6 6,55 Sumber: Badan Pusat Statistik (1991- 2005)

tambah melalui pengolahan biji bar asal impor menjadi minyak ketum-bar tidak memberikan nilai tambah, bahkan merugi sebesar Rp 378.000,- per kilgram minyak.

Skenario (2)

Dengan harga pokok produk ketumbar di dalam negeri sebesar Rp 19.200,-/kg (Tabel 4) dan rendemen minyak sebesar 1%, maka untuk mem-peroleh 1 kg minyak atsiri dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.920.000,-. Jika har-ga minyak ketumbar impor sebesar 49 US dolar atau setara Rp 450.800,- ma-ka usaha penyulingan minyak ketum-bar dengan bahan baku yang diperoleh dari budidaya ketumbar di dalam men-jadi tidak efisien karena lebih mahal sebesar Rp 1.470.000,- per kilogram-nya.

KESIMPULAN

Ketumbar merupakan salah satu komoditas penghasil minyak atsiri yang semula diperkirakan mempunyai po-tensi dan bernilai komersial tinggi, ter-nyata setelah melalui perhitungan-per-hitungan dengan analisis finansial dan analisis biaya sumber daya domestik ternyata belum layak dikembangkan di Indonesia. Melalui analisis keunggulan komparatif komoditas ketumbar tidak mempunyai daya saing karena diper-oleh keuntungan privat yang negatif.

Hingga saat ini budidaya ketum-bar ketum-baru sebatas diambil daunnya yang masih muda, digunakan untuk lalaban, bumbu masak dan memenuhi per-mintaan swalayan sebagai sayuran. Karena produktivitas bijinya yang

masih rendah, apabila disuling menjadi minyak ketumbar ternyata juga tidak menguntungkan dan tidak mempunyai daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2005. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indone-sia. Impor. Badan Pusat Statistik. Jakarta. 738 hal.

Basu, B.D., 1975. Indian Medical Plant. Part II. Bishen Singh Mahendra Pal Singh, New Connaught Place, Dahra Dun. 64 p. Deperindag, 2000. Petunjuk cara mengkonversikan harga internasio-nal ke harga lokal. Badan Penga-was Perdagangan Berjangka Ko-moditi. Jakarta. 25 hal.

Duryatmo S., 1999. Majalah Trubus 356 (XXX). Jakarta. hal 71.

Guenther, E., 1949. The essential oils. Vol. I D. Van Nostrand Co., Inc. New York. 354-356 p.

Guenther, E., 1987. Minyak atsiri. Jilid I, Penerjemah S. Ketaren. Penerbit Universitas Indonesia. 507 hal. Guenther, E., 1990. Minyak atsiri. Jilid

IV B, Penerjemah S. Ketaren dan R. Mulyono Penerbit Universitas Indonesia. hal. 679-693.

Hadipoentyanti, E. dan L., Udarno, 2002. Karakteristik plasma nutfah ketumbar (Coriandrum sativum L.). Prosiding Simposium Nasional II Tumbuhan Obat dan Aromatik. hal. 357-361.

Hargono D., 1989. Vademekum Bahan Obat Alam. Departemen Kesehatan Indonesia. hal. 149-152.

Hobir dan S. Rusli, 2002. Diversifikasi ragam dan peningkatan mutu mi-nyak atsiri. Makalah pada “Work-shop Nasional Minyak Atsiri di Cipayung”. Dep. Perindustrian dan Perdagangan. 22 hal.

It: Linalool. http://www. Ch.ic.ac.uk/ wiki/index.php/It: linalool

(http://www. Leffingwell.com/bacis/ bnb 99081. html.

Linalool (3,7 dimethyl-1,6-octadien-3ol). http://chemicalland 21.com/ specialtychem/perchem/linalool.ht m.

Ketaren, S., 1985. Pengantar teknologi minyak atsiri. PN Balai Pustaka, Jakarta. 426 hal.

Lawrence, B.M. and R.J., Reynolds, 1988. Progress in essential oils. Perfumer Flavorist. An Allured Publication. Vol. 13(3): 49-50. Mauludi, L. dan Hobir, 1991. Prospek

dan permasalahan dalam pe-ngembangan tanaman atsiri In-donesia. Prosiding Pengembangan Tanaman Atsiri di Sumatera. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. hal. 158-163.

Mauludi, L dan P. Rosmelisa, 1989. Keragaan dan Prospek Pemasaran Lada Hitam di Lampung. Seminar Balittro tanggal 11 Pebruari 1989. Balittro. 14 hal. (tidak dipublikasi).

Nurdjannah, N. dan T. Hidayat, 1994. Pengaruh cara dan waktu penyu-lingan terhadap mutu minyak bu-nga cengkeh. Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Penelian Rempah dan Obat, Bogor. Vol. IX (2): 61-66.

Narpati, D., 2000. Prospek dan kendala ekspor nilam. Prosiding Gelar Tek-nologi Pengolahan Gambir dan Nilam. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor. hal. 75-85.

Public L., 2007. Daily Market Price. World Commodity Weekly (72) 537. w w w. Public-ledger. Com. P. 16-21.

Purseglove, J.W., E.G. Brown, C.L. Green and S.R.J. Robbin, 1981. Spices. Vol II. Longman Group Limited, New York. p. 813.

Rusli, S., D. Sumangat, I.S. Sumirat, 1979. Pengaruh lama pelayuan dan lama penyulingan terhadap ren-demen dan mutu minyak pada penyulingan serai dapur. Pemberi-taan Lembaga Penelitian Tanaman Industri, Bogor. hal. 44-54.

Rusli, S., 2002. Diversifikasi ragam dan peningkatan mutu minyak atsiri. Makalah Workshop Nasional Minyak Atsiri. Deperindag. Jakarta.

Rosmeilisa, P., D. Rusmin dan Sukarman, 2002. Potensi dan Kendala Pengembangan Tanaman Ketumbar di Indonesia. Prosiding Simposium Nasional II Tumbuhan Obat dan Aromatik. Pusat

Pene-litian Biologi LIPI bekerjasama dengan Yayasan Keaneka Ragam-an Hayati, AsiRagam-an Pasific Informa-tion Net Work on Medicinaland Aromatic Plant United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, Japan International Cooperation Agency. hal. 482- 487.

Saragih, B., 2001. Agribisnis. Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Pus-taka Wira Usaha Muda. Jakarta. 243 hal.

Setyaningsih, P., 1992. Studi fenologi dan pengaruh posisi payung ter-hadap viabilitas benih ketumbar. Skripsi. Jurusan Budidaya Pertani-an, Faperta, IPB. Bogor. 54 hal. Sudaryanto T., I Wayan Rusastra dan

Saptana, 2001. Perspektif Pengem-bangan Ekonomi Kedelai di Indo-nesia. Forum Penelitian Agro

Eko-nomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. hal. 1-20.

Sulaswatty, A. dan T. Salim, 2002. Pengembangan teknologi peng-olahan minyak atsiri di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Un-publish makalah disampaikan pada diskusi atsiri Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Perta-nian, Jakarta. hal. 1-12.

Soeharso, 1988. Coriandrum Sativum L. Asri (63) :98 p.

Standar Nasional Indonesia, 2006. Mi-nyak nilam. Badan Standardisasi Nasional. 11 hal.

Wahab, I. dan M., Hasanah, 1996. Per-kembangan penelitian aspek perbe-nihan tanaman ketumbar

(Corian-drum sativum Linn). Jurnal

Pene-litian dan Pengembangan Pertani-an. Vol XV(1) 1-5.