4 BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tuberkulosis

2.1.1 Definisi

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium, antara lain: M.tuberculosis, M.africanum, M. bovis, M. Leprae dsb. Tuberkulosis ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global (Kemenkes, 2017). Sebagian besar bakteri TB menyerang oragan paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Penyebarann bakteri ini melalui udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei) pada saat penderita batuk ataupun bersin (Kemenkes RI, 2015).

Penyakit ini sering terjadi pada populasi yang kurang beruntung seperti: miskin, tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan gizi, buruknya sanitasi dan kepadatan penduduk. Faktor risiko yang menyebabkan penyakit Tuberkulosis yaitu faktor umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kondisi rumah, keadaan sosial, ekonomi, dan status gizi. Selain itu faktor tok-sis seperti merokok, minum-minuman keras dan tembakau dapat menurunkan daya tahan tubuh (Rosdiana, 2018).

2.1.2 Epidemiologi

Menurut WHO dalam Global Tuberculosis Report 2019, perkiraan kasus tuberkulosis di dunia sekitar 10 juta orang (antara 9 – 11,1 juta orang)

di mana di Asia Tenggara sebesar 44% dari total kasus di dunia. Dalam 5 negara teratas yaitu India (27%), China (9%), Indonesia (8%), Filipina (6%), Pakistan (6%), Nigeria (4%), Bangladesh (4%) dan Afrika selatan (3%) (WHO, 2019).

Indonesia merupakan negara ke-3 dengan jumlah kejadian tuberkulosis tertinggi setelah India dan China (WHO, 2019). Dalam data Profil Kesehatan Indonesia 2016 diperkirakan insiden tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 395 kasus/100.000 penduduk dan angka kematian sebesar 40/100.000 penduduk.

2.1.3 Cara penularan

M. Tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Ketika penderita TB paru aktif (BTA positif dan foto rontgen positif) batuk, bersin, berteriak atau bernyanyi, bakteri akan terbawa keluar dari paru-paru menuju udara. Bakteri ini akan berada di dalam gelembung cairan bernama droplet nuclei. Partikel kecil ini dapat bertahan di udara selama beberapa jam dan tidak dapat dilihat oleh mata karena memiliki diameter sebesar 1-5 µm (Irianti. et al, 2016).

Penularan TB terjadi ketika seseorang menghirup droplet nuclei. Dropletnuclei akan melewati mulut / saluran hidung, saluran pernafasan atas, bronkus kemudian menuju. Setelah tubercle bacillus sampai di jaringan paru-paru, mereka akan mulai memperbanyak diri. Lambat laun, mereka akan menyebar ke kelenjar limfe. Proses ini disebut sebagai primary TB infection.

Seseorang dengan primary TB infection tidak dapat menyebarkan penyakit ke orang lain dan juga tidak menunjukkan gejala penyakit (Irianti. et al, 2016).

Penderita TB paru dapat menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (droplet nuclei) pada waktu batuk ataa bersin, sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak. Percikan dahak yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi jika percikan dahak itu terhirup dalam saluran pernafasan (Kemenkes, 2011).

Pasien suspek TB paru yang mengalami gejala batuk lebih dari 48 kali/malam akan menginfeksi 48% dari orang yang kontak dengan pasien suspek TB paru, sedangkan pasien suspek TB paru yang mengalami batuk kurang dari 12 kali/malam maka akan dapat menginfeksi 28% dari orang yang kontak dengan pasien yang suspek TB paru (Siregar. et al, 2018)

Ada 4 faktor penentu terjadinya penyebaran penyakit TBC (Irianti. et al, 2016), yaitu:

1. Daya tahan tubuh seseorang rendah 2. Infectiousness (tingkat penularan)

Tingkat penularan penderita TB berhubungan langsung dengan jumlah tubercle bacillus yang dikeluarkan oleh penderita ke udara. Penderita dengan banyak tubercle bacillus bersifat lebih menular dibandingkan penderita dengan sedikit pengeluaran bacilli atau tanpa bacilli. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita

tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. 3. Lingkungan

Faktor lingkungan mempengaruhi konsentrasi M. tuberculosis. Faktor lingkungan penyebab meningkatnya penyebaran M. tuberculosis adalah:

a. Konsentrasi droplet nuclei

Semakin banyak droplet nuclei di udara, maka kemungkinan penyebaran M. tuberculosis semakin tinggi. b. Ruangan

Paparan di ruangan yang kecil dam tertutup. c. Ventilasi

Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya pelarutam/eliminasi droplet nuclei.

d. Sirkulasi udara

Sirkulasi kembali udara dengan kadunga droplet nuclei. e. Penanganan spesimen

Jika prosedur penanganan spesimen tidak memadai, maka akan menghasilkan droplet nuclei.

f. Tekanan udara

Tekanan udara positif di dalam ruangan penderita dapat menyebabkan perpindahan M. tuberculosis menuju ruangan lain.

4. Kontak

a. Durasi kontak dengan penderita TB menular

Semakin lama kontak, maka risiko penularan semakin tinggi.

b. Frekuensi kontak dengan penderita

Semakin sering terjadi kontak dengan penderita, maka semakin tinggi risiko penularan TB.

c. Paparan fisik dengan penderita

Semakin dekat kontak, maka risiko penularan semakin tinggi.

2.1.4 Gejala

Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan (Kemenkes, 2014).

Menurut infodatin (2018), tuberkulosis primer biasanya tanpa gejala sedangkan untuk pasien dengan tuberkulosis sekunder atau progresif akan disertai dengan gejala seperti , batuk, produksi dahak (mukopurulen), hemoptisis, demam, berkeringat di malam hari, kelelahan, penurunan berat badan.

2.1.5 Klasifikasi Tuberkulosis

Menurut Depkes (2011) berdasarkan letak anatomi penyakit, tuberkulosis dibedakan menjadi 2:

1. Tuberkulosis paru

Tuberculosis yang menyerang jaringan (parenkim) paru, tidak termasuk pleura (selaput paru) dan kelenjar pada hilus. 2. Tuberkulosis ekstra paru

Tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang

menyerang organ tubuh selain paru, misalnya selaput paru, selaput otak, selaput jantung (pericardium), kelenjar limfe, tulang,

persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin dan lain-lain (Irianti. et al, 2016).

2.1.6 Diagnosis Tuberkulosis

Diagnosis Tuberkulosis Paru pada orang dewasa harus ditegakkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan bakteriologis yang dimaksud adalah pemeriksaan mikroskopis, tes cepat molekuler tuberkulosis dan biakan.

Tidak dibenarkan mendiagnosis tuberkulosis hanya berdasarkan pemeriksaan foto toraks saja. Foto toraks tidak selalu memberikan gambaran yang spesifik pada tuberkulosis paru, sehingga dapat menyebabkan terjadi overdiagnosis ataupun underdiagnosis.

(Permenkes RI, 2016)

Gambar 2.1

Alur Diagnosis Tuberkulosis Paru

2.1.7 Definisi Pasien TB

Pasien TB berdasarkan hasil konfirmasi pemeriksaan bakteriologis adalah seorang pasien TB yang dikelompokkan berdasar hasil pemeriksaan contoh uji biologinya dengan pemeriksaan mikroskopis langsung, biakan atau

tes diagnostik cepat yang direkomendasi oleh Kemenkes RI (Kemenkes, 2014).

a. Pasien TB paru BTA positif

b. Pasien TB paru hasil biakan M.tb positif c. Pasien TB paru hasil tes cepat M.tb positif

d. Pasien TB ekstraparu terkonfirmasi secara bakteriologis, baik dengan BTA, biakan maupun tes cepat dari contoh uji jaringan yang terkena.

e. TB anak yang terdiagnosis dengan pemeriksaan bakteriologis. Pasien TB terdiagnosis secara Klinis adalah pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien TB aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan pengobatan TB (Kemenkes, 2014).

a. Pasien TB paru BTA negatif dengan hasil pemeriksaan foto toraks mendukung TB.

b. Pasien TB ekstraparu yang terdiagnosis secara klinis maupun laboratoris dan histopatologis tanpa konfirmasi bakteriologis. c. TB anak yang terdiagnosis dengan sistim skoring.

2.1.7.1 Klasifikasi pasien TB

Di Indonesia, TB diklasifikasikan berdasarkan kelainan klinis, biologis, radiologis, dan mikrobiologis (Kemenkes, 2011):

1. Tuberkulosis Paru 2. Bekas tuberkulosis paru

3. Tuberkulosis paru tersangka, terbagi menjadi :

a. Tuberkulosis paru tersangka yang diobati. Pada kasus ini sputum BTA negatif, tetapi tanda-tanda lain positif.

b. Tuberkulosis paru tersangka yang tidak diobati. Pasien pada kasus ini didapatkan hasil sputum negatif dan tanda-tanda lain juga meragukan.

2.1.8 Pengobatan

Pengobatan TB paru dapat diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif 2 bulan pengobatan dan tahap lanjutan 4-6 bulan berikutnya. Pengobatan yang teratur pada pasien TB paru dapat sembuh secara total, apabila pasien itu sendiri mau patuh dengan aturan-aturan tentang pengobatan TB Paru (Fitriani. et al, 2019).

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut:

1. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT-KDT) lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.

2. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).

3. Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.

a. Tahap awal (intensif)

1) Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat.

2) Bila pengobatan tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 bulan.

3) Sebagian besar pasien TB BTA positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.

b. Tahap Lanjutan

1) Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama 2) Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman

persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan Obat anti-tuberkulosis (TB) digolongkan menjadi 5 kelompok berdasarkan bukti efikasi, potensi, kelas obat dan pengalaman penggunaannya (WHO, 2017).

Tabel 2.1 Kelompok obat anti-TB Obat anti-TB lini pertama Kelompok 1

Oral:

isoniazid (INH/H), rifampisin/rifampin (RIF/R), pirazinamid (PZA/Z), etambutol (EMB/E), rifapentin (RPT/P) atau rifabutin (RFB)

Obat anti-TB lini kedua Kelompok 2

Aminoglikosida injeksi:

streptomisin (STM/S), kanamisin (Km), amikasin (Amk).

Polipeptida injeksi:

kapreomisin (Cm), viomisin (Vim) Kelompok 3

Fluoroquinolon oral dan injeksi:

ciprofloksasin (Cfx), levofloksasin (Lfx), moxifloksasin (Mfx), ofloksasin (Ofx), gatifloksasin (Gfx)

Kelompok 4 Oral:

asam para-aminosaslisilat (Pas), sikloserin (Dcs), terizidon (Trd), etionamid (Eto), protionamid (Pto).

Obat anti-TB lini ketiga Kelompok 5

Clofazimin (Cfz), linezolid (Lzd), amoksisilin plus klavulanat (Amx/Clv), imipenem plus cilastatin (Ipm/Cln), klaritomisin (Clr).

(Irianti. et al, 2016)

2.1.8.1 Paduan OAT yang digunakan di Indonesia

1. WHO dan IUATLD (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) merekomendasikan paduan OAT standar, yaitu :

a. Kategori 1: 1) 2HRZE/4H3R3 2) 2HRZE/4HR 3) 2HRZE/6HE b. Kategori 2: 1) 2HRZES/HRZE/5H3R3E3 2) 2HRZES/HRZE/5HRE

c. Kategori 3: 1) 2HRZ/4H3R3 2) 2HRZ/4HR 3) 2HRZ/6HE

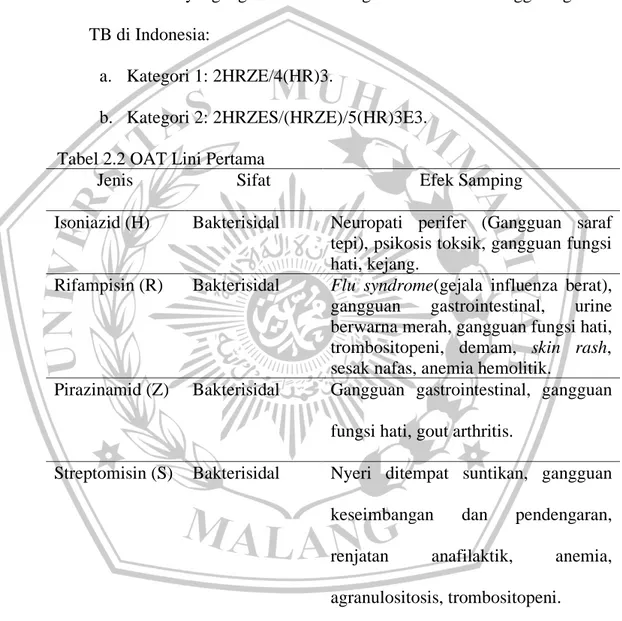

2. Paduan OAT yang digunakan oleh Program Nasional Penanggulangan TB di Indonesia:

a. Kategori 1: 2HRZE/4(HR)3.

b. Kategori 2: 2HRZES/(HRZE)/5(HR)3E3. Tabel 2.2 OAT Lini Pertama

Jenis Sifat Efek Samping

Isoniazid (H) Bakterisidal Neuropati perifer (Gangguan saraf tepi), psikosis toksik, gangguan fungsi hati, kejang.

Rifampisin (R) Bakterisidal Flu syndrome(gejala influenza berat), gangguan gastrointestinal, urine berwarna merah, gangguan fungsi hati, trombositopeni, demam, skin rash, sesak nafas, anemia hemolitik.

Pirazinamid (Z) Bakterisidal Gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, gout arthritis.

Streptomisin (S) Bakterisidal Nyeri ditempat suntikan, gangguan keseimbangan dan pendengaran, renjatan anafilaktik, anemia, agranulositosis, trombositopeni.

Etambutol (E) Bakteriostatik Gangguan penglihatan, buta warna, neuritis perifer (Gangguan saraf tepi). (Permenkes RI, 2016)

Tabel 2.3 OAT Lini Kedua

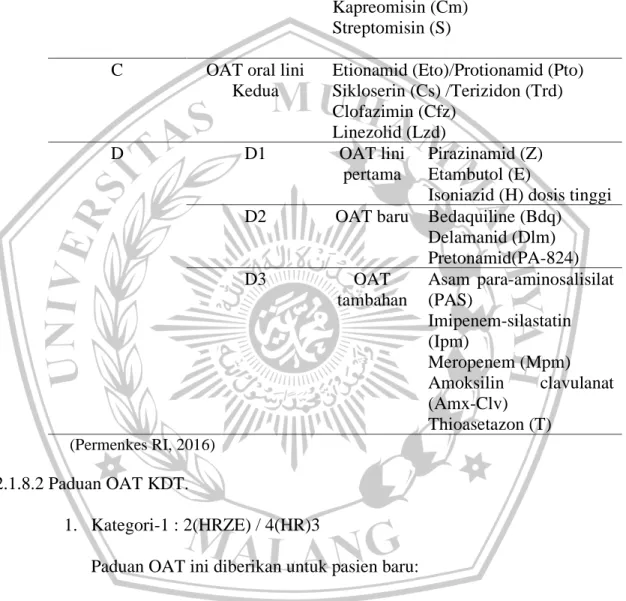

Grup Golongan Jenis Obat

A Florokuinolon Levofloksasin (Lfx) Moksifloksasin (Mfx) Gatifloksasin (Gfx) B OAT suntik lini

kedua

Kanamisin (Km) Amikasin (Am) Kapreomisin (Cm) Streptomisin (S) C OAT oral lini

Kedua

Etionamid (Eto)/Protionamid (Pto) Sikloserin (Cs) /Terizidon (Trd) Clofazimin (Cfz) Linezolid (Lzd) D D1 OAT lini pertama Pirazinamid (Z) Etambutol (E)

Isoniazid (H) dosis tinggi D2 OAT baru Bedaquiline (Bdq)

Delamanid (Dlm) Pretonamid(PA-824) D3 OAT tambahan Asam para-aminosalisilat (PAS) Imipenem-silastatin (Ipm) Meropenem (Mpm) Amoksilin clavulanat (Amx-Clv) Thioasetazon (T) (Permenkes RI, 2016) 2.1.8.2 Paduan OAT KDT. 1. Kategori-1 : 2(HRZE) / 4(HR)3

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru: • Pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis. • Pasien TB paru terdiagnosis klinis

Tabel 2.4 Dosis Paduan OAT KDT Kategori 1: 2(HRZE)/4(HR)3

Berat Badan

Tahap Intensif tiap hari selama 56 hari

RHZE (150/75/400/275)

Tahap Lanjutan 3 kali seminggu selama 16 minggu RH (150/150) 30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 4KDT 38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 4KDT 55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 4KDT ≥ 71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 4KDT (Permenkes, 2016)

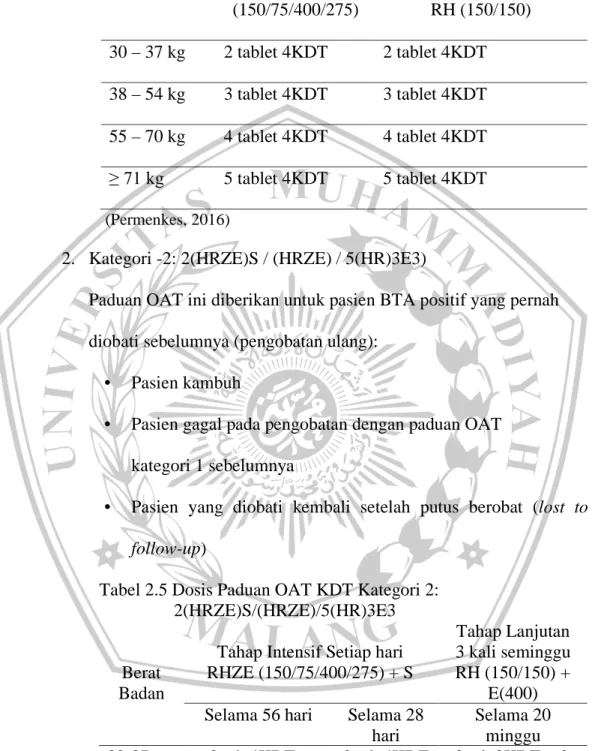

2. Kategori -2: 2(HRZE)S / (HRZE) / 5(HR)3E3)

Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang pernah diobati sebelumnya (pengobatan ulang):

• Pasien kambuh

• Pasien gagal pada pengobatan dengan paduan OAT kategori 1 sebelumnya

• Pasien yang diobati kembali setelah putus berobat (lost to follow-up)

Tabel 2.5 Dosis Paduan OAT KDT Kategori 2: 2(HRZE)S/(HRZE)/5(HR)3E3

Berat Badan

Tahap Intensif Setiap hari RHZE (150/75/400/275) + S

Tahap Lanjutan 3 kali seminggu RH (150/150) +

E(400) Selama 56 hari Selama 28

hari Selama 20 minggu 30-37 g 2 tab 4KDT + 500 mg Streptomisin inj. 2 tab 4KDT 2 tab 2KDT + 2 tab Etambutol 38-54 kg 3 tab 4KDT + 750 mg Streptomisin inj. 3 tab 4KDT 3 tab 2KDT + 3 tab Etambutol

55-70 kg 4 tab 4KDT + 1000 mg Streptomisin inj. 4 tab 4KDT 4 tab 2KDT + 4 tab Etambutol ≥71 kg 5 tab 4KDT + 1000mg Streptomisin inj. 5 tab 4KDT (> do maks ) 5 tab 2KDT + 5 tab Etambutol (Permenkes, 2016) 2.1.9 Hasil Pengobatan

Menurut buku Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2016, hasil pengobatan pasien tuberkulosis paru dibedakan menjadi :

1. Sembuh

Pasien TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya.

2. Pengobatan Lengkap

Pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap di mana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.

3. Gagal

Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan atau kapan saja apabila selama dalam pengobatan diperoleh hasil laboratorium yang menunjukkan adanya resistensi OAT.

4. Meninggal

Pasien TB yang meninggal oleh sebab apapun sebelum memulai atau sedang dalam pengobatan.

5. Putus berobat (loss to follow-up)

Pasien TB yang tidak memulai pengobatannya atau yang pengobatannya terputus selama 2 bulan terus menerus atau lebih. 6. Tidak dievaluasi

Pasien TB yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya. Termasuk dalam kriteria ini adalah ”pasien pindah (transfer out)” ke kabupaten/kota lain di mana hasil akhir pengobatannya tidak diketahui oleh kabupaten/kota yang ditinggalkan.

2.1.10 Strategi DOTS

Sejak tahun 1995 WHO telah merekomendasikan pengendalian TB menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short-course). Penggunaan DOTS merupakan pengobatan dengan pengawasan langsung terapi dengan cara membantu pasien mengambil obat secara teratur untuk memastikan kepatuhan pasien dalam pengobatan TB paru (Amira. et al, 2018).

Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci, yaitu:

1. Komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan.

2. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya.

3. Pengobatan yang standar, dengan supervisi dan dukungan bagi pasien.

4. Sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT yang efektif.

5. Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.

Fokus utama DOTS adalah menemukan dan menyembuhkan pasien, memprioritaskan pasien TB tipe menular. Strategi ini diharapkan dapat memutuskan rantai penularan TB sehingga menurunkan angka kejadian TB di masyarakat (Kemenkes RI, 2014).

Oleh Global stop TB partnership strategi DOTS tersebut diperluas menjadi “Strategi Stop TB”, yaitu:

1. Mencapai, mengoptimalkan dan mempertahankan mutu DOTS 2. Merespon masalah TB-HIV, MDR-TB dan tantangan lainnya 3. Berkontribusi dalam penguatan system kesehatan

4. Melibatkan semua pemberi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

5. Memberdayakan pasien dan masyarakat 6. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian

3 pilar strategi utama strategi pengendalian TB global pasca 2015, yaitu: 1. Integrasi layanan TB berpusat pada pasien dan upaya pencegahan TB

a. Diagnosis TB sedini mungkin, termasuk uji kepekaan OAT bagi semua dan penapisan TB secara sistematis bagi kontak dan kelompok populasi beresiko tinggi.

b. Pengobatan untuk semua pasien TB, termasuk untuk penderita resistan obat dengan disertai dukungan yang berpusat pada kebutuhan pasien (patient-centred support)

c. Kegiatan kolaborasi TB/HIV dan tata laksana komorbid TB yang lain.

d. Upaya pemberian pengobatan pencegahan pada kelompok rentan dan beresiko tinggi serta pemberian vaksinasi untuk mencegah TB.

2. Kebijakan dan sistem pendukung yang berani dan jelas.

a. Komitmen politis yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan layanan dan pencegahan TB.

b. Keterlibatan aktif masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberi layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. c. Penerapan layanan kesehatan semesta (universal health coverage)

dan kerangka kebijakan lain yang mendukung pengendalian TB seperti wajib lapor, registrasi vital, tata kelola dan penggunaan obat rasional serta pengendalian infeksi.

e. Jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan kegiatan lain untuk mengurangi dampak determinan sosial terhadap TB.

3. Intensifikasi riset dan inovasi

a. Penemuan, pengembangan dan penerapan secara cepat alat, metode intervensi dan strategi baru pengendalian TB.

b. Pengembangan riset untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan merangsang inovasiinovasi baru untuk mempercepat

pengembangan program pengendalian TB. 2.1.11 Pengawas Menelan Obat (PMO)

Dalam pengobatan tuberculosis paru, kepatuhan minum obat sangat penting agar pasien sembuh dan tidak terjadi resisten terhadap oba. Adanya PMO bertujuan untuk memastikan pasien menelan seluruh obat yang telah dianjurkan dengan pengawasan langsung, agar mencegah terjadinya resistensi obat.

Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercaya untuk mengawasi dan memantau penderita tuberkulosis dalam meminum obatnya secara teratur dan tuntas. PMO bisa berasal dari keluarga, tetangga, kader, tokoh masyarakat atau petugas kesehatan. PMO merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kepatuhan penderita untuk minum obat sesuai dengan dosis dan jadwal mencegah terjadinya resistensi obat (Riskesdas, 2018).

Pengawas Menelan Obat (PMO) untuk pasien TB paru terbanyak adalah keluarga (Suami, istri, orang tua, anak, menantu) yaitu sebanyak 93%, sebanyak 4,7% petugas kesehatan dan sebanyak 2,3% adalah lainnya. Dukungan yang baik diperlukan dalam masa pengobatan penyakit TB yang

mengharuskan untuk mengonsumsi obat dengan jangka waktu yang lama. Individu yang termasuk dalam memberikan dukungan sosial salah satunya adalah keluarga (Hasanah. et al, 2018).

Peran keluarga sebagai Pengawas Menelan Obat sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat. PMO sangat dibutuhkan pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan diawasi langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan (resistensi) terhadap semua OAT (Obat Anti Tuberkulosis) terutama Rifampisin (Netty. et al, 2018).

1. Persyaratan PMO

Berdasarkan ketetapan dalam pedoman Kemenkes RI (2014), persyaratan PMO adalah sebagai berikut :

a. Seseorang yang dikenal, dipercaya dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.

b. Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien. c. Bersedia membantu pasien dengan sukarela.

d. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien

2. Siapa yang bisa menjadi PMO

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya Bidan di Desa, Perawat, Pekarya, Sanitarian, Juru Imunisasi, dan lain -lain. Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat

berasal dari kader kesehatan, guru, anggota PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarga (Kemenkes RI, 2014). 3. Tugas seorang PMO

a. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.

b. Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur. c. Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu

yang telah ditentukan.

d. Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan.

4. Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada pasien dan keluarganya

a. TB disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan. b. TB dapat disembuhkan dengan berobat teratur.

c. Cara penularan TB, gejala-gejala yang mencurigakan dan cara pencegahannya.

d. Cara pemberian pengobatan pasien (tahap intensif dan lanjutan). e. Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur. f. Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera

2.1.12 Efektivitas Pengobatan

Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana target yang diinginkan tercapai. Dalam hal ini, efektivitas pengobatan tuberkulosis adalah sejauh mana target pengobatan pasien tercapai yaitu pasien sembuh. Menurut Infodatin 2014, keberhasilan pengobatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor pasien: pasien tidak patuh minum obat anti TB (OAT), pasien pindah fasilitas layanan kesehatan , dan TB-nya termasuk yang resisten terhadap OAT.

2. Faktor Pengawas Menelan Obat (PMO): PMO tidak ada, PMO ada tapi kurang memantau.

3. Faktor obat : suplai OAT terganggu sehingga pasien menunda atau tidak meneruskan minum obat, dan kualitas OAT menurun karena penyimpanan tidak sesuai standar.

Faktor pasien bisa dalam bentuk perilaku pasien, yaitu untuk hidup sehat (makan makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, hindari rokok, alkohol, hindari stres). Sangat penting untuk penderita untuk melakukan pola hidup sehat dan mencegah penularan dengan berperilaku tidak meludah sembarangan, menutup mulut apabila batuk atau bersin, dan pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan pengobatan tuberkulosis (Amira, et al, 2018). Faktor pasien juga dapat mempengaruhi kepatuhan pasien untuk taat minum obat selama pengobatan pasien.

Kepatuhan adalah suatu sikap yang merupakan respon yang hanya muncul apabila individu tersebut dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual (Hendesa, et al, 2018). Pasien yang tidak patuh dalam menjalani pengobatan akan mengakibatkan menurunnya efek obat dan menimbulkan resistensi obat pada pasien. Menurut Baniqued (2020) meski belum ada gold standard, pasien yang melewatkan ≥10% dari total obat yang diresepkan, maka pasien sudah bisa dinyatakan tidak patuh. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh karena kurangnya pengetahuan, stigma, lamanya durasi pengobatan , dan kurangnya dukungan sosial yang di dapat (Gebreweld. et al, 2018). Menurut penelitian Mekonnen & Azagew (2018), alasan tertinggi ketidakpatuhan adalah karena Lupa (23,1%), Sedang sibuk dengan pekerjaan lain(20,2%), dan sedang keluar dari rumah / kota (13,9%).

Ketidakpatuhan juga terjadi pada pasien yang tidak didukung oleh faktor eksternal, seperti adanya dukungan keluarga dan sosial. Saqib (2019) mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara kelompok sosial ekonomi pasien di setiap sub skala dukungan sosial. Hal ini menandakan bahwa dukungan sosial belum merata dan peneliti menyebutkan bahwa dalam pengobatan tuberkulosis bukan hanya memerlukan tindakan klinis, tapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan sosial yang kuat.

Baniqued (2020) dalam penelitiannya mendapat hasil bahwa pada pasien yang memiliki persepsi tinggi akan dukungan sosial, persepsi akan dukungan instrumental dan persepsi akan pencarian dukungan menurunkan

bahaya untuk menjadi tidak patuh sebesar 75%, 80%, dan 73%. Selain itu pada pasien yang mendapat dukungan sosial akan menurunkan bahaya menjadi tidak patuh sebesar 55%.

Penelitian lain yaitu oleh Khachadourian (2020) mendapat hasil bahwa angka kesembuhan antara pengobatan yang dilakukan memakai strategi asupan obat tuberkulosis (DOT) dikelola klinik dibandingkan dengan pengobatan dengan asupan obat tuberkulosis yang dikelola sendiri dengan dukungan keluarga hasilnya tidak begitu berbeda yaitu hasil pengobatan yang sukses menggunakan DOT sebesar 92,9% sedangkan pengelolaan sendiri dengan dukungan keluarga sebesar 92%. Maka dukungan keluarga dibutuhkan terutama pada pasien yang kurang kesadarannya terhadap pengobatannya terutama karena lasien mulai tidak patuh ketika keadaan pasien mulai membaik sehingga pengawasan dan dukungan perlu ditingkatkan (El-Muttalut & KhidirElnimeiri, 2017). 2.2 Keluarga

2.2.1 Definisi

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang berkumpul dan tinggal dalam suatu rumah tangga karena pertalian darah dan ikatan perkawinan atau suatu adopsi (Agustina & Wahjuni, 2017).

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan, mencegah, mengadaptasi dan atau memperbaiki masalah kesehatan yang ditemukan dalam keluarga itu sendiri. Masalah kesehatan

dalam keluarga saling berkaitan dan saling memengaruhi antar anggota keluarga yang pada akhirnya akan memengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu keluarga mempunyai posisi yang strategis untuk dijadikan sebagai bagian dari unit pelayanan kesehatan (Oktowaty. et al, 2018).

2.2.2 Bentuk Keluarga

Bentuk keluarga banyak macamnya, Endra (2016) membedakan bentuk keluarga berdasarkan jenis anggota keluarganya sebagai berikut:

1. Keluarga Inti (nuclear family) Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas suami, istri serta anak kandung.

2. Keluarga Besar (extended family) Keluarga besar adalah keluarga yang di samping terdiri dari suami, istri, dan anak kandung, juga terdiri dari sanak saudara lainnya baik menurut garis vertikal (ibu, bapak, kakek, nenek, menantu, cucu, cicit) ataupun menurut garis horizontal ( kakak, adik, ipar) yang dapat berasal dari pihak suami ataupun dari pihak istri.

3. Keluarga Campuran (blended family) Keluarga campuran adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak kandung serta anak-anak tiri.

4. Keluarga Serial (serial family) Keluarga serial adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin telah mempunyai anak, tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi serta memiliki anak-anak dengan pasangan

masing - masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga.

5. Keluarga Gabungan (composite family) 22 Keluarga gabungan adalah keluarga yang terdiri dari suami dengan beberapa istri dan anak-anaknya (poliandri) atau istri dengan beberapa suami dan anak-anaknya (poligini) yang hidup bersama.

6. Keluarga Tinggal Bersama (cohabitation family) Keluarga tinggal bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria dan wanita yang hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. 7. Keluarga Konjungal (conjungal family) Keluarga yang terdiri atas

pasangan dewasa atau ibu dan ayah serta anak-anak mereka yang mana terdapat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau kedua belah pihak orang tua.

8. Keluarga “Dyad” Keluarga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak.

9. Keluarga Orang Tua Tunggal (single parent family) Keluarga yang terdiri atas satu orang tua yaitu ayah atau ibu dan anaknya baik anak kandung atau anak angkat.

10. Keluarga Hidup Bersama (commune family) Keluarga hidup bersama adalah keluarga yang terdiri dari pria, wanita dan anak - anak yang tinggal bersama, berbagi hak dan tanggung jawab serta memiliki kekayaan bersama.

2.2.3 Fungsi keluarga

Fungsi keluarga di Indonesia banyak macamnya, menurut Peraturan pemerintah No. 21 tahun 1994 dibedakan menjadi:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan adalah fungi keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Budaya

Fungsi budaya adalah fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi Cinta Kasih

Fungsi cinta kasih adalah fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wahana utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi Melindungi

Fungsi melindungi adalah fungsi keluarga untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan bagi segenap anggota keluarga.

5. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi adalah fungsi keluarga yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunannya yang direncanakan sehingga dapat menunjang terciptanya kesejahteraan umat manusia didunia yang penuh iman dan taqwa

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan adalah fungsi keluarga yang memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi adalah fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan adalah fungsi keluarga yang memberikan kemampuan kepada setiap keluarga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Untuk menilai persepsi anggota keluarga dari fungsi keluarga dengan memeriksa kepuasannya terhadap hubungan keluarga dikembangkan instrumen penilaian yang disebut APGAR Keluarga (Family APGAR). Instrumen ini terdiri dari lima parameter fungsi keluarga yaitu, kemampuan beradaptasi (adaptation), kemitraan (partnership), pertumbuhan (growth), kasih sayang (affection), dan kebersamaan (resolve). Pilihan respon dirancang untuk menggambarkan frekuensi rasa puas dengan masing-masing mempunyai 3 parameter berkisar antara 0 (hampir tidak pernah) ke 2 (hampir selalu) (Oktowaty. et al, 2018).

Peran keluarga sesuai fungsi APGAR adalah :

Adaptation merupakan kemampuan anggota keluarga beradaptasi dengan anggota keluarga yang lain, memberi dukungan dan saran dari anggota keluarga yang lain, dalam hal ini berarti keluarga ikut serta membantu dan memberi dukungan pasien dalam menjalani pengobatannya.

Partnership menggambarkan komunikasi, saling mengisi antara anggota keluarga dalam segala masalah yang dialami oleh anggota keluarga tersebut, berarti keluarga membantu pasien untuk ikut berbagi dalam berbagai masalah termasuk masalah dalam pengobatan dan kepatuhan minum obat.

Growth menggambarkan dukungan keluarga terhadap kebebasan yang diberikan dalam hal pertumbuhan atau kedewasaan setiap anggota keluarga. Dalam hal ini adalah bagai mana keluarga dapat memberi dampak pada kedewasaan anggota keluarga untuk bisa menjadi mandiri seperti kedewasaan

dan kemandirian dalam mengatur proses pengobatan atau ketaatan dalam pengobatan.

Affection menggambarkan hubungan kasih sayang dan interaksi antar anggota keluarga. Adanya kasih sayang dan interaksi dari keluarga kepada penderita dalam hal ini adalah dukungan secara emosional keluarga kepada pasien.

Resolve merupakan bagaimana keluarga berbagi waktu, ruang dan ekonomi. Dalam hal ini adalah bagaimana keluarga dapat meluangkan waktu untuk pasien seperti memberi waktu dengan mendampingi pasien dalam pengobatannya dengan berseedia menjadi PMO untuk pasien, atau bisa juga dalah hal ekonomi yaitu memberi bantuan berupa biaya pengobatan atau biaya kehidupan sehari hari dari pasien.

Dalam Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis (2011), keluarga dapat menjadi PMO bagi keluarganya yang terkena penyakit tuberkulosis paru di mana pengawas menelan obat PMO bertanggung jawab untuk memastikan pasien TBC meminum obat sesuai anjuran petugas puskesmas. Pengawas menelan obat PMO bertanggung jawab untuk memastikan pasien TBC meminum obat sesuai anjuran petugas puskesmas. Kesembuhan pasien dapat dicapai hanya bila pasien dan petugas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan baik dan Pengawas Menelan Obat (PMO) harus mengamati setiap asupan obat bahwa OAT yang ditelan oleh pasien adalah tepat obat, tepat dosis dan interval (Fandinata & Darmawan, 2019).

Jika pasien tidak dirawat dan diawasi oleh keluarga, maka akan terjadi kemungkinan ketidakpatuhan pasien. Memberi informasi pada pasien dan keluarga pasien dapat meningkatkan tingkat hubungan mereka dan menaikkan angka keberhasilan dalam pengobatan (Truzyan. et al. 2018). Menurut Skiles (2018) dalam penelitiannya, pemberian dukungan sosial dapat menurunkan kejadian ketidakpatuhan sebesar 10% dibanding yang tidak mendapat dukungan sosial.