2.1 Kawasan Pantai

Pantai merupakan suatu kawasan pesisir beserta perairanya dimana daerah tersebut masih terpengaruh baik oleh aktivitas darat maupun laut. Garis pantai merupakan suatu garis batas pertemuan (kontak) antara daratan dengan air laut. Posisisnya bersifat tidak tetap, dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi. Pantai terletak antara garis surut terendah dan pasang tertinggi (Bengen 2001).

Menurut Dahuri (2003a) pantai di Indonesia secara morfologi dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Pantai terjal berbatu

Pantai jenis seperti ini biasanya terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Adanya vegetasi penutup ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tipe batuan, tingkat curah hujan, dan cuaca.

2. Pantai landai dan datar

Pantai jenis seperti ini biasanya terdapat di wilayah yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Pantai di kawasan seperti ini biasanya ditumbuhi oleh vegetasi mangrove yang padat dan hutan lahan basah lainya.

3. Pantai dengan bukit pasir

Pantai jenis seperti ini biasanya terbentuk akibat transportasi sedimen clastic secara horizontal. Karena adanya gelombang besar dan arus yang menyusur pantai (long shore current) yang dapat menyuplai sedimen yang berasal dari daerah sekitarnya. Sedimen yang telah mengalami pengeringan kemudian terbawa oleh angin yang kuat sehingga terakumulasi di tebing membentuk bukit pasir yang tinggi. Perubahanya berlangsung cepat dan terjadi di daerah yang kering, sehingga bukit pasir biasanya miskin akan tanaman penutup. 4. Pantai beralur

Pantai jenis seperti ini biasanya pembentukanya ditentukan oleh faktor gelombang daripada faktor angin. Proses penutupan yang berlangsung cepat

oleh vegetasi menyebabkan zona supratidal tidak terakumulasi oleh sedimen yang berasal dari erosi angin.

5. Pantai lurus di dataran pantai yang landai

Pantai jenis seperti ini biasanya ditutupi oleh sedimen lumpur hingga pasir kasar. Pantai ini merupakan fase awal untuk berkembangnya pantai yang bercelah dan bukit pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca (angin dan kekeringan).

6. Pantai berbatu

Pantai jenis seperti ini biasanya dicirikan oleh adanya belahan batuan cadas. Komunitas organisme pada pantai berbatu hidup di permukaan. Bila dibandingkan dengan habitat pantai lainya, pantai berbatu memiliki kepadatan mikroorganisme yang tinggi, khususnya di habitat intertidal di daerah angin (temperate) dan subtropik.

7. Pantai yang terbentuk karena adanya erosi

Pantai jenis seperti ini biasanya sedimenya yang terangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di daerah pantai. Pantai yang terbentuk dari endapan semacam ini dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia yang cenderung melakukan perubahan terhadap bentang alam.

2.2 Pariwisata dan Ekowisata

Wisata adalah perjalanan dimana pelaku kegiatan akan kembali ke tempat awalnya, perjalanan sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, senang-senang atau pendidikan, pada berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan yang terencana. Pariwisata adalah keseluruhan elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen (Saruni 2010).

Menurut Saruni (2010), untuk membedakan kegiatan perjalanan pada umumnya, wisata mempunyai karakter tersendiri, yaitu:

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.

2. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.

3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan.

4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan. 5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaanya dapat

memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakan dibawa dari tempat asal.

Menurut Mackinnon dkk (1990), faktor-faktor yang membuat suatu kawasan menarik bagi pengunjung adalah:

1. Letaknya dekat, cukup dekat atau jauh terhadap bandar udara internasional atau pusat wisata.

2. Perjalanan ke kawasan tersebut mudah dan nyaman, perlu sedikit usaha, sulit atau berbahaya.

3. Kawasan tersebut memiliki atraksi menonjol, misalnya satwa liar yang menarik atau khas untuk tempat tertentu.

4. Kemudahan untuk melihat atraksi atau satwa terjamin. 5. Memiliki beberapa keistimewaan berbeda.

6. Memiliki tambahan budaya yang menarik. 7. Unik dalam penampilan.

8. Mempunyai obyek rekreasi pantai, danau, air terjun, kolam renang atau tempat rekreasi lainya.

9. Cukup dekat dengan lokasi lain yang menarik wisatawan sehingga dapat menjadi bagian kegiatan wisatawan.

10. Sekitar kawasan itu memiliki pemandangan yang indah. 11. Keadaan makanan dan akomodasi tersedia.

Ekowisata merupakan perjalanan yang bertanggung jawab ke area yang masih alami dengan tetap menjaga kelestarianya dan memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal (Dalem 2000). Ekowisata bahari merupakan ekowisata yang

memanfaatkan karakter sumberdaya pesisir dan laut. Kegiatan wisata bahari dapat dilakukan pada bentang laut maupun bentang pantai.

Konsep pengembangan ekowisata sejalan dengan misi pengelolaan konservasi yang mempunyai tujuan untuk menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian, dan pemanfaatan spesies ekosistemnya serta memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, suatu konsep pengembangan ekowisata hendaknya dilandasi pada prinsip dasar ekowisata yang meliputi (Yulianda 2007):

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

2. Pendidikan konservasi lingkungan; mendidik pengunjung dan masyarakat akan pentingnya konservasi.

3. Pendapatan langsung untuk kawasan; retribusi atau pajak konservasi (conservation tax) dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan.

4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan; merangsang masyarakat agar terlibat dalam perencanaan dan pengawasan kawasan.

5. Penghasilan bagi masyarakat; masyarakat mendapat keuntungan ekonomi sehingga terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan.

6. Menjaga keharmonisan alam; kegiatan dan pengembangan fasilitas tetap mempertahankan keserasian dan keaslian alam.

7. Daya dukung sebagai batas pemanfaatan; daya tampung dan pengembangan fasilitas hendaknya mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

8. Kontribusi pendapatan bagi negara (pemerintah daerah dan pusat).

Mengingat bahwa keindahan dan keaslian alam merupakan modal utama bagi ekowisata. Bila suatu wilayah pesisir dibangun untuk tempat rekreasi, biasanya fasilitas-fasilitas pendukung lainya juga berkembang dengan pesat (Dahuri dkk 1996). Sumberdaya hayati baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdapat dalam suatu wilayah pesisir memiliki manfaat yang besar sehingga perlu dilakukan suatu upaya konservasi dalam pengelolaan dan pengembangan yang

diarahkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang seluruh nilai atau nilai yang sebenarnya (the true value) dari manfaat sumberdaya tersebut (Cater 1993). Setiap kebijakan selayaknya diarahkan pada penggunaan keanekaragaman hayati pesisir dan laut secara berkelanjutan, mencegah tindakan yang merusak melalui penyediaan alternatif mata pencaharian yang bersifat lestari, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan pendapatan daerah melalui upaya konservasi, serta melestarikan sumberdaya laut melalui partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian (Dahuri 2003a).

2.3 Ekowisata Penyu

Ekowisata penyu telah dipraktikkan di beberapa negara, diantaranya Taman Laut Sabah di Malaysia, Fiji di Pasifik Selatan, Taman nasional Tortugero dan Rio Oro di Costa Rica, Bahia Magdalena di Mexico, Zakynthos di Yunani dan Bali di Indonesia semua negara ini dalam tahap pengembangan wisata penyu sebagai salah satu strategi bagi konservasi (Waayers 2006). Di Australia, ekowisata penyu ini telah dikembangkan. Pada beberapa pantai di Australia hampir sebanyak enam jenis penyu datang untuk bertelur, kebanyakan mereka bertelur selama musim panas biasanya terjadi di bulan Oktober hingga Maret yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan. Saat banyak penyu bertelur, akan banyak mendatangkan wisatawan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, yang kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika Utara.

Ekowisata penyu akan dapat meningkatkan pendapatan, memberikan lapangan pekerjaan baru dan disaat bersamaan dapat melindungi penyu dari kepunahan. Pengalaman dari melihat peneluran penyu adalah mendapatkan edukasi mengenai penyu sehingga wisatawan dapat mengetahui ancaman dan gangguan bagi penyu yang diharapkan dapat mencegah penangkapan dan pemanfaatan penyu di masa yang akan datang. Bahkan di Australia telah dibangun sebuah museum yang ditujukan bagi wisatawan agar lebih dapat mengenal penyu lebih dekat dengan mengetahui biologi penyu, kehidupan penyu di laut, penelitian terbaru tentang penyu, serta cerita mengenai bagaimana penyu memijah dan kemudian bertelur,

selain itu mereka juga dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk dapat membantu penyu agar keberadaanya tetap lestari (Wilson dan Tisdell 2000).

2.4 Penyu Hijau

2.4.1 Klasifikasi dan morfologi penyu hijau

Klasifikasi penyu hijau menurut Hirth (1971) adalah sebagai berikut: Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Reptilia Ordo : Testudinata Famili : Cheloniidae Genus : Chelonia Spesies : Chelonia mydas

Gambar 2. Penyu Hijau (Chelonia mydas)

Penyu hijau (Chelonia mydas) mempunyai ciri-ciri kerangka ditutupi oleh sisik zat tanduk, sebuah kuku pada tiap ekstrimitas depan, lima buah sisik vertebral, sebelas pasang sisik marginal, empat pasang sisik costal pada karapas, sepasang

sisik prefrontal yang berbentuk lonjong, sisik pada karapas tidak tumpang tindih, dan memiliki empat buah sisik post-orbital, warna karapas coklat cerah sampai coklat tua dengan bintik-biktik berwarna abu-abu gelap. Penyu hijau dapat diidentifikasi berdasarkan jejak dan sarang di pantai peneluran. Lebar jejak penyu hijau berkisar antara 100-130 cm. Jejak ekstrimitas depan, dalam dan simetris. Terdapat pula bekas seretan ekor yang membentuk garis lurus atau garis terputus-putus. Penyu hijau membuat sarang dengan lubang yang dalam (Pritchard dan Mortimer 1999).

2.4.2 Penyebaran

Daerah penyebaran penyu hijau di Indonesia meliputi Bengkulu (Pulau Berhala dan Pulau Penyu), Jawa Barat dan Banten (Pangumbahan, Citireum, Cibulakan, Sindang Kerta, Ujung Kulon), Jawa Timur (Pulau Barung, Sukamade), Sumbawa (Al-Ketapang), Kalimantan Timur (Derawan) dan Maluku (Kepulauan Sanana) (Nuitja 1992).

2.4.3 Pantai peneluran

Penyu hijau secara teratur melakukan migrasi antara daerah yang menjadi sumber mencari makan dan daerah penelurannya. Penyu hijau sangat selektif dalam memilih pantai peneluran. Pantai peneluran penyu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai akses ke laut dan cukup tinggi dari permukaan laut, untuk mencegah terendamnya telur saat pasang tertinggi. Pantai peneluran yang panjangnya 3 km, kelerengan sekitar 30o dengan lebar antara 30 hingga 60 m merupakan daerah yang

efektif bagi penyu untuk bertelur (Nuitja 1983).

Faktor abiotik lain yang mempengaruhi pemilihan lokasi peneluran yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah kelembutan pasir, ketinggian pantai, geomorfologi dan dimensi pantai, bentuk batimetrik pantai, tekstur pasir pantai, dan cahaya lampu pada lokasi pantai (Yusri 2003). Menurut penelitian di beberapa pantai peneluran, penyu cenderung memilih pantai yang landai seperti Pantai Blambangan dengan kelerengan 14o dan Pantai Pangumbahan dengan kelerengan

Komposisi pasir juga mempengaruhi preferensi peneluran penyu. Penyu biasanya bertelur pada kawasan pantai dengan komposisi pasir didominasi oleh pasir kasar (diameter partikel 500-1000 µ) dan pasir halus-sedang (diameter partikel < 500 µ). Kondisi tersebut juga ditemui di Pantai Pangumbahan. Tempat yang diingini penyu untuk bertelur yaitu memiliki butiran pasir tertentu yang mudah digali dan secara naluriah dianggap aman untuk bertelur. Susunan tekstur daerah peneluran berupa pasir tidak kurang dari 90% dan sisanya adalah debu maupun liat (Nuitja 1992).

Penyu hijau mempunyai kecendrungan memilih kawasan pantai dengan latar belakang hutan pantai yang lebat, dan jenis Pandanus tectorius memeberikan naluri kepada penyu untuk bertelur. Vegetasi yang ada di Pantai Pangumbahan diantaranya

Pandanus tectorius, Scavevola tacada, Calophyllum inophyllum, Ipomoea pes-caprae, Ardisa humilis dan Calotropis gigantea (Susilowati 2002).

Menurut Nuitja pada tahun 1992 terdapat susunan vegetasi pantai pada pantai peneluran penyu di Sukamade sebagai berikut:

1. Pada bagian depan, ditumbuhi tumbuhan pioner seperti katang-katang (Ipomoea pes-caprae), rumput lari-lari (Spinifex littoreus), atau pandan (Pandanus tectorius).

2. Lapisan berikutnya ditumbuhi oleh waru (Hibiscus tiliaceus), Gynura

procumbens, dll.

3. Setelah itu pada lapisan berikutnya ditumbuhi oleh Cycas rumphii,

Hernandia peltata, dan Terminalia catappa.

4. Zonasi terin dari formasi hutan pantai yaitu Callophylum inophylum,

Canavalia ensiformis, Cynodon dactylon, dll.

2.4.4 Siklus hidup

Penyu hijau mencari makan di perairan yang ditumbuhi oleh oleh lamun atau alga. Periode musim kawin berlangsung setelah penyu dewasa dengan cara migrasi ke daerah sekitar pantai peneluran. Seekor penyu jantan melakukan kopulasi dengan beberapa ekor betina, setelah melakukan kopulasi penyu jantan akan bermigrasi ke

Beberapa minggu setelah kopulasi, penyu betina menuju daratan untuk bertelur. Banyaknya telur rata-rata 100 butir, kemudian ditimbun pasir dan dibiarkan oleh induknya. Setelah bertelur, penyu betina akan kembali ke laut (Nuitja 1992).

Jika telur menetas, tukik akan merespon terhadap pengaruh sinar matahari dan gravitasi bumi. Setelah beberapa hari, baru tukik akan keluar dari sarang dengan menggali pasir sarang. Kemudian, tukik akan menuju ke laut yang disebut dengan masa hilang selama satu tahun (Nuitja 1992).

2.4.5 Musim bertelur

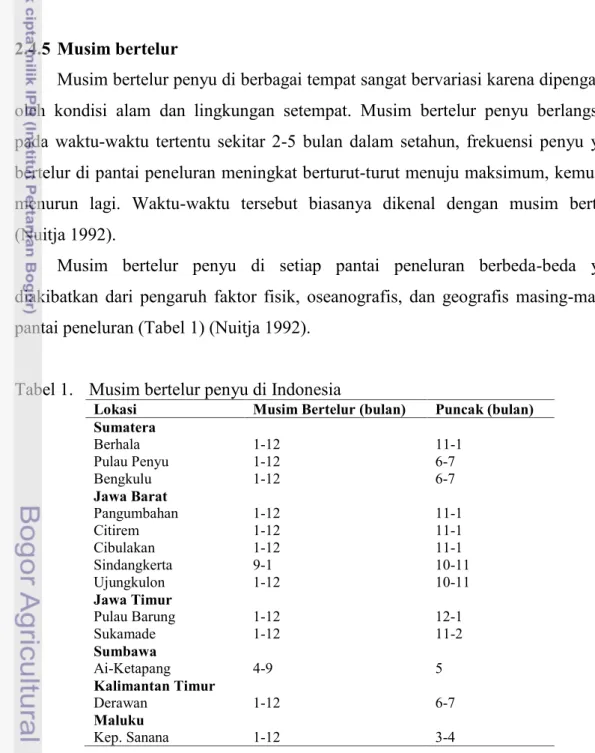

Musim bertelur penyu di berbagai tempat sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh kondisi alam dan lingkungan setempat. Musim bertelur penyu berlangsung pada waktu-waktu tertentu sekitar 2-5 bulan dalam setahun, frekuensi penyu yang bertelur di pantai peneluran meningkat berturut-turut menuju maksimum, kemudian menurun lagi. Waktu-waktu tersebut biasanya dikenal dengan musim bertelur (Nuitja 1992).

Musim bertelur penyu di setiap pantai peneluran berbeda-beda yang diakibatkan dari pengaruh faktor fisik, oseanografis, dan geografis masing-masing pantai peneluran (Tabel 1) (Nuitja 1992).

Tabel 1. Musim bertelur penyu di Indonesia

Lokasi Musim Bertelur (bulan) Puncak (bulan) Sumatera Berhala 1-12 11-1 Pulau Penyu 1-12 6-7 Bengkulu 1-12 6-7 Jawa Barat Pangumbahan 1-12 11-1 Citirem 1-12 11-1 Cibulakan 1-12 11-1 Sindangkerta 9-1 10-11 Ujungkulon 1-12 10-11 Jawa Timur Pulau Barung 1-12 12-1 Sukamade 1-12 11-2 Sumbawa Ai-Ketapang 4-9 5 Kalimantan Timur Derawan 1-12 6-7 Maluku Kep. Sanana 1-12 3-4

2.4.6 Ancaman terhadap penyu

Pantai peneluran juga dihuni oleh berbagai satwa yang menjadi predator tukik dan telur penyu sehingga mengancam akan kelestarian penyu hingga dewasa. Hewan yang dapat menjadi predator penyu yaitu babi, biawak, tikus, semut, burung elang, dan kepiting hantu (Yusri 2003). Selain itu, tertangkapnya penyu pada alat tangkap nelayan, penangkapan telur penyu secara ilegal, banyaknya sampah plastik yang ada di pantai, pembangunan di daerah pantai dan polusi laut juga merupakan ancaman bagi penyu (Anonim 2011a). Jarak bangunan yang tidak menggangu penyu adalah berjarak lebih dari 1 km (Salmon 2006). Menurut Salmon 2003, cahaya lampu atau cahaya buatan dapat membuat penyu tidak jadi bertelur. Menurut Nuitja 1992 kebiasaan penyu bertelur, sangat tergantung dari situasi malam hari, suasana yang tenang, tidak ada petir, ombak laut tenang dan tidak adanya badai atau angin kencang. Kepercayaan masyarakat akan mitos, penyu dapat dijadikan sebagai ramuan obat kecantikan di beberapa daerah seperti Bali dan Cina telah menurunkan secara drastis populasi penyu yang ada disana. Di Australia juga terjadi masalah serupa, bagi suku asli Australia, suku Aborigin dan Torres, penyu masih dikonsumsi ketika ada acara adat, karena dipercaya dapat meningkatkan seksualitas serta membuat kulit menjadi lebih halus (Wilson dan Tisdell 2000).