BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi

rakyatnya. Salah satu syarat yang dapat memenuhinya adalah melalui

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi antar negara, yang bertepatan

dengan ekonomi global akan memicu tumbuhnya persaingan ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan tidak lepas dari pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang handal, mampu bersaing dengan tenaga kerja lainnya

(http://www.kppu.go.id/id/2011/08/pertumbuhan-ekonomi-dan-kebijakan-persaingan/ Diakses pada 26 juli 2013 pukul 16.13 WIB).

Pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk meningkatkan lapangan

kerja produktif; ini merupakan hasil gabungan dari peningkatan dalam

kesempatan kerja dan peningkatan dalam produktivitas tenaga kerja. Oleh karena

itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menetapkan batasan absolut dimana

pertumbuhan dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan dalam produktivitas

tenaga kerja dapat terjadi

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_177134.pdf Diakses pada tanggal 27 Juli

2013 pukul 16.43 WIB).

Persaingan tenaga kerja yang semakin hari semakin ketat dan sedikitnya

lapangan kerja menyebabkan timbulnya banyak pengangguran. Pengangguran ini

disebabkan oleh daya saing yang lebih ketat dan juga dalam sebuah persaingan

pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan kita dalam kualitas

pekerjaan dan sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang

yang menganggur terpaksa bekerja di sektor informal.

Meluasnya fenomena sektor dan informalisasi tenaga kerja di Indonesia

merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Hal ini dipandang positif dalam

kerangka perekonomian sebagai unsur dinamis yang patut dipelihara dan

ditumbuhkembangkan. Tetapi, dalam konteks perburuhan, selain dipandang

positif hal ini juga dipandang negatif ketika menyangkut prospek jaminan sosial

dan pengorganisasian buruh.

Struktur relasi buruh-majikan informal yang diwarnai oleh perjanjian

lisan, ketergantungan usaha kecil terhadap usaha yang besar, kualitas sumber daya

yang rendah dan ketidakadilan pada jalur perdagangan, telah memunculkan

karakter sektor ekonomi informal yang tidak menguntungkan bagi perlindungan

sosial-ekonomi buruhnya. Hal tersebut dapat diukur dari pertukaran sumber daya

antara buruh dan majikan melalui besarnya pengupahan (Safaria dkk, 2003).

Relasi dan hubungan buruh-majikan di sektor informal biasanya

merupakan relasi kerja berdasarkan perjanjian yang tidak tertulis. Jenis kontrak ini

jelas dapat merugikan pihak-pihak yang memiliki posisi tawar yang rendah, yakni

para buruh. Faktor yang terpenting dalam keadaan ini adalah surplus cadangan

buruh dari kalangan penganggur dan setengah menganggur. Dalam kedudukan

yang rawan karena banyak orang lain yang siap menggantikannya, buruh di

berbagai sektor informal mau tak mau harus menerima kondisi kerja yang kurang

Kondisi dan syarat kerja yang dihadapi buruh di Indonesia masih buruk.

Hal ini dapat dilihat dari upah yang rendah serta jam kerja yang panjang. Tingkat

upah buruh baru sekitar 60 – 70 persen dari nilai Kebutuhan Fisik Minimum

(KFM), sementara itu mereka harus mencurahkan 10 – 14 jam kerja sehari.

Permasalahan upah buruh merupakan penyebab utama terjadinya sengketa antar

majikan dan buruh. Ekses kelebihan penawaran tenaga kerja menyebabkan posisi

tawar-menawar buruh selalu berada pada posisi lemah dibandingkan dengan

posisi pihak majikan pada setiap sengketa perburuhan. Dalam jangka panjang,

rendahnya upah buruh dapat menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja

dan dapat mengganggu stabilitas politik, yang pada akhirnya dapat menghambat

kelangsungan pembangunan (Suhendar, 1995, 24).

Dewasa ini, kondisi kehidupan kaum buruh di Indonesia semakin

mengalami proses pemiskinan dan semakin tidak diperhatikan hak

sosial-ekonominya. Standard kesejahteraan sosial para buruh di Indonesia juga semakin

melemah karena himpitan dampak kebijakan ekonomi pemerintah yang mengarah

ke arah neo-liberalisme, seperti pencabutan produksi pada sektor non produktif

(BBM, Pupuk, Pendidikan, Kesehatan, Listrik dll), privatisasi perusahaan milik

negara, pembebasan pasar untuk barang-barang import dan penetapan

Undang-undang SDA-SDM yang lebih berpihak kepada kekuasaan modal.

Kemiskinan merupakan masalah global yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor yang saling berkaitan satu sama lain seperti: Tingkat pendapatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kesehatan, geografis, dan kondisi

lingkungan. Kemiskinan terus menjadi masalah sosial yang fenomenal sepanjang

mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan,

kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya

jaminan sosial dan perlindungan sosial, menguatnya arus urbanisasi, dan yang

lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan,

sandang dan kebutuhan pokok lainnya.

Dilihat dari pihak yang mempersoalkan dan mencoba mencari solusi atas

masalah kemiskinan, dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah

pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia. PBB sendiri memiliki

agenda khusus sehubungan dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Dalam

Millenium Development Goals, institusi sejagat tersebut memiliki target tertentu

sehubungan dengan upaya penyelesaian masalah kemiskinan di muka bumu

ini.demikian halnya dengan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah, melalui

berbagai kementerian, dinas maupun badan yang memiliki berbgai program

penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat melalui berbagai lembaga juga tidak kalah dalam memberikan

penanggulangan kemiskinan. Terlebih pribadi dan keluarga yang secara langsung

merasakan pahitnya kemiskinan itu, tentu memiliki agenda tertentu dalam upaya

mengakhiri penderitaan sebagai akibat dari kemiskinan. Namun, masalah

kemiskinan justru menunjukkan peningkatan. Fakta juga menunjukkan anggaran

pembangunan suatu negara juga tidak selalu signifikan dengan pengurangan

angka kemiskinan (Siagian, 2012).

Seluruh upaya dan kebijakan alternatif untuk mempercepat dan

memperluas upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2012

Pengurangan Kemiskinan Indonesia). Kebijakan ini mencakup seluruh program

penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah ada, meliputi : Bantuan dan

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Usaha Kecil dan

Mikro, dan yang terakhir Program Pro Rakyat Melalui Penyediaan

Prasarana/Sarana Murah. Untuk mendukung berbagai program dan kegiatan

penanggulangan kemiskinan pada MP3KI, dalam RAPBN 2013 direncanakan

alokasi anggaran Rp 106,8 Triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding

anggaran tahun 2007 Rp 53,1 Triliun (http://www.anggaran.depkeu.go.id/RAPBN

diakses pada tanggal 26 Juli 2013 pukul 16.55 WIB).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007, jumlah

penduduk miskin di Indonesia pada Bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58

persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Bulan Maret 2006 yang

berjumlah 39,30 juta (17,75 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun

sebesar 2,13 juta. Penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,20 juta,

sementara di daerah perkotaan 0,93 juta orang. Peranan komoditi makanan

terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan

komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada

Bulan Maret 2007, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap garis

kemiskinan sebesar 74,38 persen.

Data BPS menginformasikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2007

sebanyak 37,17 juta (16,58 persen dari umlah penduduk) turun menjadi 34,96 juta

(15,42 persen) pada tahun 2008 (BPS; 2009). Kemudian pada tahun 2009, jumlah

penduduk miskin menurut BPS tercatat sebanyak 32,5 juta jiwa (14,15 persen).

persen dari total jumlah penduduk). Penurunan jumlah penduduk miskin di tahun

2010 dikarenakan oleh rata-rata upah buruh tani dan upah buruh bangunan yang

naik sebesar 3,2 persen dan 3,86 persen selama periode 2009 – 2010. Penurunan

jumlah penduduk miskin kembali terjadi pada periode September 2011 sebesar

29,89 juta (12,36 persen). Hal ini dikarenakan pada periode tersebut terjadi inflasi

umum yang relatif rendah yaitu sebesar 2,25 persen. Perbaikan penghasilan petani

yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,79 persen

juga menjadi faktor pengurang jumlah penduduk miskin yang sangat signifikan

(Menkokesra.go.id/02/01/2012 diakses pada tanggal 26 Juli 2013 pukul 19.00

WIB).

Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan

pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia

mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang sebesar 0,52 juta orang

dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59

juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012–Maret 2013, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta

orang pada September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013),

sementara di daerah perdesaan berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang

pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013). Selama periode

September 2012–Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan

dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di

daerah perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39

menurun dari 14,70 persen pada September 2012 menjadi 14,32 persen pada

Maret 2013 (Berita Resmi Statistik No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013).

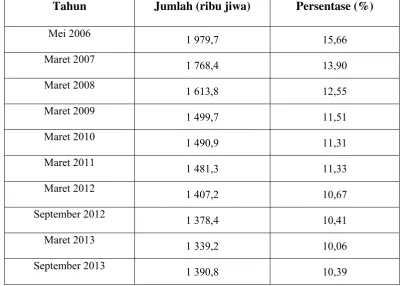

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis

Kemiskinan) di Sumatera Utara pada periode Mei 2006 sampai dengan September

2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun Jumlah (ribu jiwa) Persentase (%) Mei 2006

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

(http://sumut.bps.go.id/?qw=brs&no=91 Nomor Release: No. 32/08/12/Th. X

diakses pada tanggal 15 Januari 2014 pukul 15.17 WIB).

Sementara itu, keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Agustus 2011

menunjukkan adanya sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya

penurunan tingkat pengangguran. Jumlah angkatan kerja mencapai 117,4 juta

yang bekerja pada Agustus 2011 berkurang sebesar 1,6 juta orang dibanding

keadaan Februari 2011, terutama disebabkan penurunan pada sektor pertanian.

Jumlah pengangguran pada Agustus 2011 mengalami penurunan sekitar 420 ribu

orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011. Selama periode satu

tahun terakhir terjadi kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

sebesar 0,62 persen.

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2011, jumlah penduduk yang

bekerja pada Agustus 2011 mengalami kenaikan terutama di Sektor Industri

sebesar 840ribu orang (6,13 persen) dan Sektor Konstruksi sebesar 750 ribu orang

(13,42 persen). Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah

Sektor Pertanian sebesar 3,1 juta orang (7,42 persen) dan Sektor Transportasi,

Pergudangan dan Komunikasi sekitar 500 ribu orang (8,96 persen), dan Sektor

Jasa Kemasyarakatan sebesar 370 ribu orang (2,17 persen). Jika dibandingkan

dengan Agustus 2010 hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja,

kecuali Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi , Pergudangan dan Komunikasi,

masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 5,21 persen dan

9,61 persen. Sektor Pertanian, perdagangan, Jasa Kemasyarakatan dan Sektor

Industri secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja

pada Bulan Agustus 2011 (http;//www.bps.go.id/brs_file/naker_07nov11 diakses

pada tanggal 26 Juli 2013 pukul 4.20 WIB).

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang

bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Berdasarkan identifikasi

ini, maka pada Agustus 2011 sekitar 41,5 juta orang (37,83 persen) bekerja pada

informal. Dari 109,7 juta orang yang bekerja pada Agustus 2011, status pekerjaan

utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan sebesar 37,8 juta orang (34,44

persen), diikuti berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 19,7 juta orang (17,93

persen), dan berusaha sendiri sejumlah 19,4 juta orang (17,70 persen). Sedangkan

status pekerjaan utama yang terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar

3,7 juta orang (3,39 persen) (http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07nov1 diakses

pada tanggal 26 Juli 2013 pukul 16.34 WIB).

Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara pada Februari 2012 sebanyak

6,56 juta orang, terdiri dari 6,14 juta orang bekerja, dan 0,41 juta orang

penganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2012

sebesar 74,55 persen atau meningkat sebesar 1,02 persen bila dibandingkan

dengan kondisi Februari 2011. Penduduk Sumatera Utara yang bekerja pada

Februari 2012 sebagian besar (51,13%) bekerja di sektor Pertanian, sedangkan

pada Februari 2011 penduduk Sumatera Utara yang bekerja di sektor ini sebesar

50,90 persen. Angkatan kerja pada Agustus 2013 mencapai 6,31 juta orang atau

bertambah sekitar 180 ribu orang bila dibanding angkatan kerja Agustus 2012,

yaitu sebesar 6,13 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Sumatera Utara

pada Agustus 2013 mencapai 5,90 juta orang atau bertambah sekitar 148 ribu

orang bila dibanding keadaan pada Agustus 2012 sebesar 5,75 juta orang

(http://sumut.bps.go.id/?qw=brs&no=337 No. 33/05/12/Thn. XV, 07 Mei 2012

diakses tanggal 15 Januari 2014 pukul 15.54 WIB).

Dalam perekonomian Indonesia, pertanian mempunyai peranan yang

sangat cukup penting. Kondisi ini bukan saja disebabkan besarnya jumlah

merupakan salah satu sumber devisa negara. Pertanian merupakan sektor yang

telah digeluti masyarakat Indonesia sejak dahulu sehingga dikenal sebagai negara

agraris, walaupun perkembangannya tidak merata di setiap daerah. Hal ini

mendorong pencari kerja untuk mencari kerja ke daerah yang memerlukan tenaga

kerja untuk bidang pertanian. Dalam hal ini mereka bekerja sebagai buruh tani.

Para pencari keja tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan dan

keterampilan khusus dan mereka bekerja hanya mengandalkan kemampuan fisik.

Proses kerja yang dijalankan dalam kegiatan usaha ini meliputi aktivitas pertanian

yang diisi oleh angkatan kerja dan mengikuti irama musim pertanian. Kesempatan

kerja buruh-tani ditentukan oleh siklus pertanian.

Pertumbuhan penduduk perkotaan di negara sedang berkembang akan

berkembang pesat menjadi 2,5 – 4,0 persen pada tahun 2005 – 2010. Dampaknya,

berbagai masalah sosial perkotaan seperti kekerasan fisik, perampasan hak atas

harta, jiwa, seksual, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan makin kerasnya

kehidupan di kota-kota besar. Meskipun demikian, kebijakan mengisolasi atau

menutup kota besar bagi migran dari desa atau kota kecil bukan merupakan

kebijakan yang efektif (BKKBN 2007).

Peningkatan mobilitas tenaga kerja dari desa dengan sendirinya

dihubungkan dengan pola migrasi ke kota, dengan harapan lapangan pekerjaan

dan upah yang lebih besar. Kata migrasi sangat erat kaitannya dengan

perkembangan suatu daerah. Secara umum, migrasi dapat diartikan sebagai

perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan menetap.

penduduk di suatu wilayah yang menjadi tujuan para migran yang dalam hal ini

umumnya adalah daerah perkotaan.

Bagi para migran, keputusan untuk melakukan migrasi tentu disebabkan

oleh berbagai faktor. Keseluruhan faktor ini sering dikelompokkan atas dua

bagian, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong dan faktor

penarik ini tidaklah sama untuk setiap migran dan setiap daerah.

Tanah Karo merupakan yang menjadi salah satu tujuan bagi para migran,

khususnya di Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe. Dengan

berkembangnya sektor petanian di Kabupaten Karo, terutama sayur-sayuran dan

buah-buahan memungkinkan untuk membutuhkan tenaga kerja yang lebih. Hal ini

menimbulkan permintaan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pertanian

tersebut, baik bagi penduduk setempat maupun pendatang dari daerah lain atau

yang sering disebut sebagai buruh tani migran.

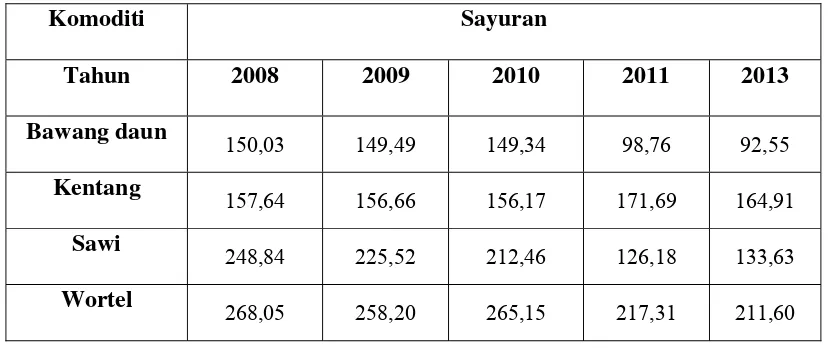

Berikut ini adalah Data Produktivitas (Kw/Ha) Berbagai Komoditi

Sayuran dan Buah-buahan di Kabupaten Karo Tahun 2008 – 2012.

Tabel 2

Data Produktivitas (Kw/Ha) Berbagai Komoditi Sayuran dan Buah-buahan di Kabupaten Karo Tahun 2008 – 2012

Komoditi Sayuran

Tahun 2008 2009 2010 2011 2013

Bawang daun

150,03 149,49 149,34 98,76 92,55

Kentang

157,64 156,66 156,17 171,69 164,91

Sawi

248,84 225,52 212,46 126,18 133,63

Wortel

Lobak

312,99 312,47 253,95 211,72 208,56

Kol bunga

189,51 189,48 157,81 156,39 135,71

Komoditi Buah-buahan

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Jeruk 420,48 420,42 422,41 594,34 335,70

Alpokat 236,01 236,01 94,00 121,61 110,58

Mangga 250,64 251,92 129,08 195,57 123,36

Sawo 72,18 72,27 72,11 193,74 66,01

Jambu Air 165,84 165,89 53,85 145,16 36,92

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Karo, 2012

Geliat kehidupan masyarakat petani Tanah Karo setiap harinya sebenarnya

tidaklah bisa hanya dilihat dari kegiatan dan pemandangan pagi hari di kota

Kabanjahe itu. Sebab, umumnya desa-desa di Kabupaten Karo, begitu mentari

mulai menampakkan sinarnya ke bumi, petani karo bahkan sudah mulai

melakukan pekerjaannya di ladang, terutama kegiatan menyemprot (mompa)

tanaman dengan pupuk cair.

Oleh karena itu, banyak para Petani Karo membutuhkan tenaga kerja

untuk membantu proses kegiatan pertanian mereka. Permintaan Tenaga Kerja

yang tinggi disini menyebabkan banyaknya buruh tani migran dari daerah lain

Sumatera Utara. Hal yang menyebabkan buruh tani migran bermigrasi ke Tanah

Karo adalah karena perkembangan kemajuan pertanian di daerah yang dituju.

Pagi-pagi rombongan atau sekelompok aron si ngemo ini dijemput pihak

pengusaha atau pemilik ladang dengan truk ataupun mobil jenis lainnya dan sore

harinya diantar kembali ke kota Kabanjahe. Mereka tidak perlu membawa bekal

untuk makan siang, karena makan siang biasanya ditanggung pemilik ladang.

Mereka harus siap melakukan pekerjaan apa saja yang kepadanya.

Kadang-kadang mereka tidak setiap hari mendapatkan pekerjaannya. Hal ini disebabkan

oleh terlalu banyaknya mereka sedangkan beberapa petani hanya membutuhkan

beberapa dari mereka. Untuk menghindari hal yang seperti ini, mereka

membentuk komunitas tertentu di Simpang Laudah tersebut.

Jenis pekerjaan di ladang yang mereka lakukan terbilang cukup beragam,

sebagaimana beragamnya jenis tanaman di ladang. Seperti memanen (mengutip)

jeruk, mengangkat (itu istilah setempat, artinya sama dengan memanen) kol,

panen jagung, kentang dan komoditi lainnya kadang membersihkan rumput yang

tumbuh di sekitar tanaman, menanam benih atau bibit tanaman, atau bahkan

sekedar mengangkat tanah/pupuk kandang dari sekitar ladang ke pohon jeruk

(abdiprocel.blogspot.com/2012/12/aron-ku-juma.html/m=1Diakses tanggal 14

Juni 2013 pukul 16.23 WIB).

Para aron si ngemo ini bekerja di ladang rata- rata mulai pukul 10.00

sampai dengan pukul 17.00 WIB. Mereka yang bekerja ada yang sudah

berkeluarga dan ada juga yang masih lajang. Dalam seminggu mereka bisa

kali. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang

diperlukan.

Mereka diberikan upah perharinya berkisar rata–rata Rp 60.000 sesuai

dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Namun untuk jenis pekerjaan tertentu

seperti mengutip jeruk atau mengangkat kol upahnya menjadi Rp 70.000 – Rp Rp

100.000. Upah yang berbeda ini terjadi karena untuk ngutip buah jeruk dan

mengangkat buah kol tadi dibutuhkan tenaga yang relatif lebih besar dan waktu

yang lebih lama dibanding jenis pekerjaan lainnya.

Awal buruh aron si ngemo ini mulai beroperasi tidak diketahui secara

pasti. Namun, dapat dikatakan kehadiran buruh migran ini karena seiring dengan

perkembangan pertanian di Kabupaten Karo. Menurut Lurah Padang Mas

mengatakan bahwa kehadiran para buruh tani atau aron si ngemo ini seiring

dengan berkembang pesatnya sektor pertanian di Kabupaten Karo terutama

buah-buahan dan sayuran. Relasi aron si ngemo dengan pengguna jasa (pemilik lahan)

sudah layaknya simbiosis mutualisme.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, apa yang dilakukan oleh para buruh

aron si ngemo tidak memberikan hasil yang maksimum hal ini dapat dilihat dari

pemenuhan kebutuhan primer mereka yang belum terpenuhi dan kondisi

perumahan yang masih seadanya. Dengan bekerja mereka mengharapkan adanya

peningkatan kesejahteraan kehidupan keluarganya, tetapi kadang kala muncul

kesenjangan dari apa yang diharapkan. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka

melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi mereka

Salah satu fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat petani adalah

golongan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pertanian atau buruh harian

lepas atau dalam bahasa Masyarakat Karo adalah aron si ngemo. Termasuk

didalamnya adalah sistem hubungan kerja antara pengguna jasa dengan aron si

ngemo yang berada di Simpang Laudah Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis

merasa tertarik untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan buruh tani

migrasi dan bagaimana sistem hubungan kerja antara pengguna jasa dengan buruh

tani harian di Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

1.2Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan maka

masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

a. Apa sajakah faktor-faktor pendorong (push factor) dan penarik (pull factor) yang menyebabkan migrasi sirkuler buruh tani harian (aron si

ngemo) di Kelurahan Padang Mas Kota Kabupaten Karo ?

b. Bagaimana sistem hubungan kerja antara pengguna jasa dan buruh tani harian (aron si ngemo)?

1.3Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka

peneliti perlu untuk pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan

a. Faktor-faktor pendorong (push factor) dan penarik (pull factor) yang

menyebabkan proses migrasi sirkuler di Kelurahan Padang Mas

Kecamatan Kabanjahe.

b. Penelitian terbatas pada sistem hubungan kerja antara pengguna jasa

(pemilik ladang) dengan buruh tani harian (aron si ngemo) dan kondisi

kehidupan sosial ekonomi.

c. Kondisi sosial ekonomi buruh tani harian (aron si ngemo) yang dilihat

dari kondisi pendapatan, perumahan, kondisi pangan sehari-hari dan

pendidikan anak.

1.4Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor

pendorong (push factor) dan penarik (pull factor ) yang menyebabkan proses

migrasi sirkuler dan sistem hubungan kerja antara pengguna jasa dan buruh tani

harian (aron si ngemo) dan di Kelurahan Padang Mas Kota Kabupaten Karo.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

a. Menjadi pengembangan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan

migrasi buruh tani harian dan masalah-masalahnya.

b. Menjadi masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan dan

perhatian terhadap masalah perburuhan terutama dalam rangka

pengguna jasa terutama buruh tani harian yang ada di Kelurahan

Padang Mas Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

c. Dapat menjadi pertimbangan dan referensi bagi pengguna jasa di

Kabupaten Karo khususnya yang menggunakan jasa para buruh tani

harian (aron si ngemo) untuk memperhatikan masalah yang dihadapi

buruh tani harian.

1.5Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian dan teori-teori yang berkaitan dengan

masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi

konsep dan defenisi operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian,

populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik

analisa data.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi pebelitian

Bab ini berisi tentang uraian data yang diperoleh dari hasil

penelitian dan analisanya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan