WHISTLEBLOWING PENGELOLAAN DANA DESA:

STUDI ATAS NILAI KEARIFAN LOKAL

Katarina Dwi Utami1, Intiyas Utami2 dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari3 1Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga

Email: [email protected]

2 Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Sa tya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga Email: [email protected]

3 Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Sa tya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga Email: [email protected]

ABSTRAK

Pengalokasian dana desa dengan perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami pengelolaan yang akuntabel berpotensi menimbulkan kecurangan. Pengungkapan akan kecurangan dimungkinkan dengan mekanisme whistleblowing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi whistleblowing pada pemerintah desa dan mengetahui intensi seseorang untuk melakukan whistleblowing. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatifuntuk menggambarkan fenomena objek dan kondisi yang terjadi di masa sekarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa whistleblowing dapat diterapkan pada perangkat desa di Desa Bringin, Kecamatan Bringin. Whistleblowing yang diterapkan di Desa Bringin adalah

whistleblowing internal. Hal ini dikarenakan Kepala Desa ingin menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana desa secara kekeluargaan. Niat melakukan whistleblowing didasarkan pada iklim etika, intensitas moral, dan kearifan lokal yang dianut oleh perangkat desa dan budaya yang dibangun oleh Kepala Desa.

Kata kunci : whistleblowing, kearifan lokal, intensitas moral, iklim etika

Pendahuluan

Nilai kearifan lokal merupakan jatidiri bagi suatu daerah dan menjadi aset apabila dimanfaatkan secara optimal. Hal ini didukung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang menyebutkan bahwa perangkat desa dan pihak yang berkepentingan berhak untuk mengurus dan menentukan pembangunan desa yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal suatu desa. Nilaikearifan lokal dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu dari sisi budaya, sisi adat istiadat, sisi agama, sisi keyakinan, sisi pariwisata maupun dari sisi substansi pemerintahan yang berupa gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan kemandirian.

Fenomena yang sedang marak dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan pembangunan desa dan mensejahterakan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan dana yang biasa disebut dana desa. Pelaksanaan dan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan (infrastuktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi), pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di sisi lain, pelaksanaan dan pengelolaan dana desa membutuhkan pengawasan yang baik dari pemerintah. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari pemberian dana desa adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Tindakan penyalahgunaan pengelolaan dana desa sangat mungkin terjadi, sebagai contoh adalah kasus kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Semarang sudah banyak dimuat di media massa, seperti terungkapnya 30 kasus korupsi oleh Pengadilan Tipikor Semarang yang menyeret para penyelenggara pemerintah desa dan dari 30 kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tipikor Semarang, terdapat 6 kasus korupsi pengelolaan dana desa yaitu di Desa Popongan Kec. Bringin, Desa Tegalwaton Kec. Tengaran, Desa Jatirunggo Kec. Pringapus, Desa Kebonagung Kec. Sumowono, Desa Rowoboni Kec. Banyubiru dan di Desa Dadapayam, Kec Susukan (Antara Jateng, 2014). Kasus penyalahgunaan dana desa oleh mantan Kepala Desa dan Sekretaris terjadi di Desa Popongan yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan semestinya dan merugikan negara sebesar Rp103 juta.Kasus serupa mengenai korupsi penggunaan dana desa yang menyeret Kepala Desa Milir, Kec. Bandungan, akibatnya pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp67,5 juta (Suara Merdeka, 2014).

Banyaknya tindak penyalahgunaan pengelolaan dana desa berakibat kepercayaan masyarakat menurun, sehingga pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dana desa dengan melakukan pengawasan dan menyediakan sistem yang mampu menampung pelaporan masyarakat terhadap penggunaan dana desa atau yang biasa disebut whistleblowing system. Whistleblowing system memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif (Miceli dan Near 1992).Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa) telah menyediakan website bagi whistleblower yang mengetahui dan dapat digunakan untuk mengawasi penggunaan dana desa, website tersebut bisa diakses melalui laman resmi Whistleblowing System Kementrian Keuangan dan website LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Whistleblowing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya hanya disebut sebagai “pengungkap fakta” (Mulyadi, 2014).

Dalam mengambil keputusan etis, seseorang akan memutuskannya berdasarkan persepsi nilai, norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah atau yang biasa disebut iklim etika (Ramussen et al., 2013). Ahmad et al.,

(2014) mendefinisikan iklim etika sebagai dimensi etis yang mampu memberikan gambaran budaya organisasi. Seseorang yang melakukan keputusan etis berdasarkan iklim etika mempunyai kesadaran baik dan buruk atas keputusan yang mereka buat. Menurut Victor dan Cullen (1988), iklim etika terdiri dari 3 indikator yaitu egoism, principle dan benevolence. Iklim etika- egoism, sebagian masyarakat masih memiliki rasa takut dan sungkan mengungkapkan penyalahgunaan dana desa. Rasa takut dan sungkan ini timbul jika pihak yang melakukan penyalahgunaan adalah kerabat atau sahabatnya dan pengungkapan penyalahgunaan tersebut dapat berimbas pada hubungan persaudaraan ataupun pada posisinya sebagai perangkat desa.

Salah satu cara untuk menumbuhkan keberanian dan moral yang baik ditengah masyarakat dalam melakukan whistleblowing adalah dengan memberikan penyuluhan yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dan pengungkapan penyalahgunaan dana desa. Iklim etika-

benevolence merupakan kesadaran dalam diri individu untuk melakukan yang terbaik demi kesejahteraan bersama dan tidak membenarkan adanya tindakan yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kesejahteraan masyarakat desa di pengaruhi oleh adat dan filosofi kehidupan yang diwariskan leluhur Desa Bringin atau yang biasa disebut nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang ada di Desa Bringin memberikan gambaran bahwa masyarakat bersyukur atas kekayaan alam yang ada, berusaha membangun desa demi kesejahteraan masyarakan serta memerangi hal negatif yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat (korupsi, penyalahgunaan wewenang).

Iklim etika- principle, pemerintah telah membuat peraturan mengenai aturan pencairan dana desa, penentuan pembangunan prioritas, pelaporan penggunaan dana desa serta sanksi yang diberikan bagi desa yang menyalahgunakan dana pembangunan. Sanksi yang diberikan bagi desa yang melakukan penyalahgunaan dana desa adalah penundaan pencairan dana pada tahap selanjutnya atau sampai laporan penggunaan dana desa selesai dibuat sesuai dengan standar pembangunan yang telah ditetapkan dalam MUSRENBANGDES. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah ini berimbas bagi seluruh masyarakat desa. Dengan adanya penyuluhan tentang dampak dan dukungan yang diberikan oleh perangkat desa, masyarakat diharapkan untuk berani mengungkapkan penyalahgunaan dana desa sejak dini agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pemerintah.

(2013) menyatakan bahwa whistleblowing berpotensi dalam mengurangi tindak kecurangan yang terjadi di Pemerintahan Kota Malang. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani dan Sambharakreshna (2014) yaitu whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan. Sementara itu penelitian terkait intensitas moral dan whistleblowing dilakukan oleh Zanaria (2013) yang menyatakan bahwa intensitas moral berpengaruh positif terhadap niat melakukan

whistleblowing. Penelitian sejalan dilakukan oleh Kresnahastuti dan Prastiwi (2014) yang menyatakan bahwa intensitas moral berpengaruh terhadap tindakan auditor untuk melakukan whistleblowing.Penelitian yang dilakukan oleh Lai dan Chen (2011); Taylor dan Curtis (2010); Shawver (2011) juga membuktikan intensitas moral berpengaruh terhadap niat pelaporan. Hasil yang berbanding terbalik ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Gandamihardja et al., (2016) yang memperoleh hasil bahwa intensitas moral berpengaruh negatif terhadap intensi auditor internal dalam melakukan whistleblowing.

Penelitian mengenai iklim etika dilakukan oleh Fah et al.,(2013); Rothwell dan Baldwin (2006); Victor dan Cullen (1988) dengan objek penelitian yang bervariasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawati et al., (2015) menunjukkan bahwa iklim etika–egoism dan iklim etika-benevolence tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk melakukan whistleblowing internal. Namun iklim etika-principle berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing internal. Fah et al., (2013) menyimpulkan bahwa iklim etika berpengaruh terhadap niat seseorang melakukan whistleblowing. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Rothwell dan Baldwin (2006) yang menyatakan bahwa iklim etika tidak mampu memprediksi niat mengungkapkan whistleblowing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan whistleblowing dalam pengelolaan dana desa terkait adanya nilai kearifan lokal, iklim etika dan intensitas moral pada perangkat desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai nilai kearifan lokal, iklim etika dan intensitas moral dalam ruang lingkup pemerintahan desa yang dapat menimbulkan niat melakukan whistleblowing. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan sosialisasi website pelaporan tindak kecurangan dana desa dan tindaklanjut terhadap pelaporan tindak kecurangan. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa pada pemerintahan Kabupaten Semarang, khususnya Kecamatan Bringin.

Telaah pustaka

Kearifan lokal

Wandasari (2015) mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa jika digunakan dengan maksimal (Tiza et al., 2014). Juniarta et al.,(2013) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang telah diwariskan oleh leluhur berbentuk agama, budaya ataupun adat istiadat yang berbentuk lisan dalam sistem sosial masyarakat.

Good governance perlu diwujudkan salah satunya dengan efektivitas komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dalam praktek pemerintahan.Sebagai instansi yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dari bawah, maka pemerintah adalah pihak yang sangat tepat untuk mempraktekkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Dari sisi substansi pemerintahan, perangkat desa memiliki nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, kemandirian, kemandirian, tenggang rasa. Nilai kearifan lokal inilah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi perangkat desa.

Whistleblowing

Whistleblowing menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Whistleblowing merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor pribadi dan budaya organisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miceli dan Near (1988), tipikal yang berkecenderungan melakukan whistleblowing adalah orang yang menduduki jabatan profesional, mempunyai reaksi positif terhadap pekerjaannya, lebih lama melayani (lama bekerja, usia dan jumlah tahun sampai pensiun).

atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Kedua, whistleblowing eksternal yang terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan tersebut akan merugikan masyarakat.

Park dan Blenkinsopp (2009) menyatakan bahwa niat melakukan whistleblowing adalah sejauh mana individu mengevaluasi keuntungan dan kerugian yang ia yakini jika melakukan whistleblowing. Untuk menjadi

whistleblower seseorang harus memiliki keyakinan, bahwa whistleblowing memberikan dampak positif bagi semua orang. Penelitian ini menggunakan 4 indikator terkait whistleblowing, yaitu keaktifan melaporkan pelanggaran, pertimbangan resiko dan keinginan menjadi whistleblower.

Iklim etika

Iklim etika merupakan salah satu aspek dalam suatu organisasi yang menjelaskan tentang persepsi norma, nilai dan perilaku yang berlaku dalam sebuah organisasi. Iklim etika tidak hanya membantu individu menentukan perilaku yang dapat diterima dalam organisasi, tetapi juga memiliki pengaruh pada moralitas anggotanya (Victor dan Cullen, 1988). Iklim etika mendiskripsikan dari nilai-nilai dan tanggungjawab karyawan atas perilaku dalam organisasi (Simha dan Cullen, 2012).

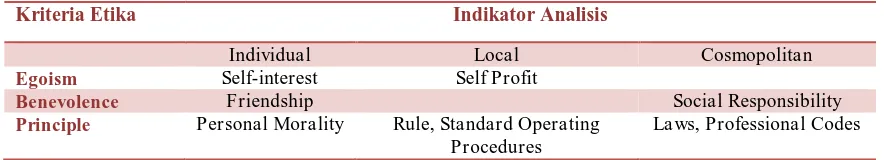

Victor dan Cullen (1988) membuat framework yang terdiri dari dua model dimensi dari tipe iklim etika, yaitu filsafat etika dan teori sosiologi. Victor dan Cullen (1988) menjabarkan indikator iklim etika menurut filsafat etika seperti pada Tabel 1.

DAFTAR TABEL Tabel 1.Indikator Kriteria Iklim Etika

Kriteria Etika Indikator Analisis

Individual Local Cosmopolitan

Egoism Self-interest Self Profit

Benevolence Friendship Social Responsibility

Principle Personal Morality Rule, Standard Operating

Procedures

La ws, Professional Codes

Ahmad et al., (2014) menyatakan bahwa dimensi etika mencakup 3 kriteria, yaitu egoism, kebajikan dan prinsip.

Egoism mengacu pada perilaku yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Kebajikan merupakan keputusan dan tindakan yang diambil untuk menghasilkan kebaikan untuk semua orang. Prinsip berhubungan dengan keputusan yang dibuat dan tindakan yang diambil sesuai dengan undang-undang, peraturan, kode etik dan prosedur. Iklim etika cenderung mampu mendorong perilaku yang menghasilkan hal yang positif bagi orang lain.

Intensitas moral

Kresnahastuti dan Prastiwi (2014) menyatakan bahwa intensitas moral merupakan sebuah unsur yang mencakup karakteristik terkait dengan isu moral utama yang akan mempengaruhi persepsi individu. Jones (1991) menyatakan bahwa perilaku etis seseorang bergantung pada keputusan moral yang diambil.Novius (2011) melakukan identifikasi bahwa intensitas moral dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang dengan tingkat intensitas moral yang bervariasi.

Penelitian ini menggunakan 2 elemen intensitas moral (Jones, 1991) yaitu besaran konsekuensi dan konsensus sosial. Besaran konsekuensi didefinisikan sebagai jumlah kerugian yang dihasilkan dari sebuah tindakan moral, sedangkan konsensus sosial didefinisikan sebagai tingkat kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap jahat atau baik.

Metoda penelitian

Penelitian ini akan melihat fenomena nilai-nilai kearifan lokal dan etika perangkat desa dapat mempengaruhi niat perangkat desa dalam mengungkap penyalahgunaan dana desa, sehingga metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengulas nilai kearifan lokal, intensitas moral dan iklim etika pada pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian. Penggunaan metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena objek dan kondisi yang terjadi.

informasi yang didapatkan sudah tidak dapat dikembangkan dan informan sudah mencapai titik jenuh ( Neuman 2014).

Penelitian ini mengumpulkan data secara terbuka dengan metode wawancara. Pertanyaan yang digunakan sebagai acuan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Teknik pengumpulan data dimulai dengan melakukan wawancara dengan informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai niat melakukan whistleblowing. Hasil dari wawancara akan di analisis dan disimpulkan menurut jawaban dari informan.

Hasil dan pembahasan

Pengelolaan dana desa

Kecamatan Bringin merupakan wilayah yang masih menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai leluhurnya. Nilai kearifan lokal yang dimaksud adalah pertama, ritual popokan (lempar lumpur) merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat desa atas keberhasilan pendiri desa yang dapat mengusir hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. Kedua, nyadran kubur merupakan adat membersihkan makam kerabat sebelum bulan puasa yang bertujuan untuk bersilaturahmi dengan kerabat yang sudah meninggal, adat ini diakhiri dengan makan bersama (tumpengan). Dalam budaya nyadran kubur ini, masyarakat saling memberikan rejeki kepada kaum janda dan orang yang tidak mampu dilingkungan tempat tinggalnya. Ketiga, merti dusun (bersih desa) merupakan ungkapan rasa syukur, pengharapan dan juga kekeluargaan (gotong royong, saling toleransi, guyup rukun). Ungkapan pengharapan ini ditujukan agar di masa mendatang tidak ada hal buruk yang menaungi desa tersebut. Tradisi yang ada di Desa Bringin mengajarkan sikap saling gotong royong, kekeluargaan, saling membantu dan sikap persaudaraan antar masyarakat desa.

Pemerintah akan memberikan pencairan dana desa dengan syarat perangkat desa sudah menentukan pembangunan prioritas pada tahun selanjutnya melalui MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, MUSRENBANGDES ini diikuti oleh perangkat desa, perwakilan masyarakat (RT/RW), tokoh agama, tokoh masyarakat, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam musyawarah ini tiap dusun diberi kesempatan untuk mengajukan usulan pembangunan di dusunnya. Perangkat desa menentukan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan adanya musyawarah yang diadakan perangkat desa beserta masyarakat, dapat menanggulangi kesalahpahaman antar masyarakat terkait pembangunan yang diprioritaskan atau terdapat toleransi pada tiap masyarakat desa terkait pembangunan prioritas yang disetujui. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diutarakan oleh Bapak IY dan Bapak IS:

“Untuk rencana pembangunan sendiri sih kami akan melakukan MUSRENBANGDES mbak, atau Musya wara h

Rencana Pembangunan Desa. Biasanya diikuti oleh Perangkat desa, Masyarakat (Rt/Rw), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan BPD (Badan Permusya warata n Desa)Musya wa rah itu ditujukan untuk menentukan pembangunan yang akan dilakukan.”

Bapak Is menambahkan:

“Setiap dusun diberi kesempatan untuk mengusulkan pembangunan desa, dalam MUSRENBANGDES nanti akan dipilah-pilah berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat mendesaknya kebutuhan masyarakat.”

Dana desa ini digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Bringin, khususnya pada Desa Bringin menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik (jalan, saluran irigasi, talut, pembangunan gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)), bantuan untuk siswa kurang mampu, bantuan untuk lansia, bantuan makanan balita di Posyandu, bantuan jamban sehat pada keluarga kurang mampu, bantuan untuk rumah tidak layak huni. Wilayah Desa Bringin terbagi menjadi 6 Dusun, yaitu Dusun Bringin, Dusun Karanglo, Dusun Klopo, Dusun Senggrong, Dusun Bojong dan Dusun Kroyo.

Setelah bendahara desa menerima pencairan dana desa, tugas dari dusun yang menjadi prioritas pembangunan tahun tersebut adalah membentuk panitia pembangunan. Panitian pembangunan atau biasa disebut POKJA terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris dan bagian penghimpun masyarakat. Pembentukan POKJA ini diikuti oleh Rt/Rw, tokoh masyarakat dan perangkat desa (kepala dusun). POKJA bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan membelanjakan dana yang diberikan oleh perangkat desa mengacu pada RAB yang telah ditetapkan dalam MUSRENBANGDES. Selaras dengan hasil wawancara Bapak IS:

POKJA itu tugase ya membelanjakan dana itu mbak bua t kebutuhan pembangunan. Untuk memantau penggunaan dana ya kita selalu minta bukti pembelian dan membentuk TPK (tim pengawas kegiatan).”

Dalam melaksanakan pembangunan desa, masyarakat bergotong royong untuk menyelesaikan proyek pembangunan secara cepat, karena pembangunan yang cenderung lamban akan berdampak bagi pembangunan desa lainnyadan jugadapat menghambat pencairan dana desa tahap selanjutnya. Kepala Desa membentuk sebuah tim untuk mengawasi pembangunan yang biasa disebut TPK (Tim Pengawas Kegiatan) yang bertugas untuk mendorong masyarakat agar cepat menyelesaikan pembangunan desa. Dukungan masyarakat juga diwujudkan dengan memberikan bantuan berupauang, tenaga, atau pun makanan. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan Bapak IS:

“Saat pembangunan desa berlangsung gitu pasti ada penga was dari perangkat desa sendiri mbak, namanya

TPK (Tim Penga wa s Kegiatan). Itu biasanya diutus oleh Kepala Desa mbak, ada SKnya. TPK ini bertugas untuk ngoyak-ngoyak pekerja ne mbak, soalnya kan kalau ndak selesai tepat wa ktu ya pembangunan di dusun lain kan ndak bisa terlaksana, kan gitu. Kalo ndak selesai-selesai yagi mana bikin SPJ nya?Kan ya itu juga menghambat pencairan dana tahap selanjutnya kan.Ya gitu tu mbak, saling sambung renteng jadi ya kudu cepet le ngerjake, ben kabeh komanan.”

Saat merealisasikan pembangunan desa, perangkat desa sering menemukan masalah, baik material maupun non material. Material, ketika mengalami kekurangan dana untuk menyediakan makanan atau minuman bagi para POKJA atau untuk pembelian bahan bangunan. Selanjutnyamasyarakat akan bergotongroyong menyumbangkan uangnya untuk mencukupi kebutuhan dana yang ada. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu NY dan Bapak IS:

“Pembangunan fisik desa gitu itu tidak murni dari dana desa atau dana yang lain (ADD dan BHPDRD) mbak,

kalau cuma mengandalkan itu ya kurang. Biasanya ada swada ya masyarakat, biasanya masyarakat menyumbangkan uangnya untuk sekedar membeli bahan untuk pembanguna n maupun bahan untuk menyediakan makanan untuk POKJA.”

Selama merealisasikan anggaran pembangunan desa ada kalanya terdapat sisa dana. Jika ada sisa dana yang cukup besar akan digunakan untuk pengembangan proyek, dengan catatan pengembangan tersebut harus sesuai dengan standar pembangunan fisik yang sudah disetujui dalam MUSRENBANGDES. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diutarakan oleh Bapak IS:

“Kalau ada sisa dana pembangunan itu biasanya dipakai untuk pengembangan mbak, tapi dengan catatan pengembangan itu harus sesuai dengan standar yang udah ditetapkan dalam MUSRENBANGDES. Kalau ada pengembangan tapi tidak sesuai dengan standar ya malah jadi masalah mbak. Kalau ada pengembangan tapi tidak sesuai dengan standar yang ditentukan ya itu yang jadi masalah”

Sebaliknya, jika terdapat sisa dana yang kecil maka akan dicatat dalam SPJ yang biasa disebut SILPA. SILPA ini nantinya akan dikembalikan oleh perangkat desa ke kas negara (PP No 60 Tahun 2014). Pengembalian SILPA ini sesuai dengan pendapat Ibu NY:

“Ya kalau ada sisa ya harus dilaporkan mbak, mau Cuma 100 rupiahpun ya harus dilaporkan, sisa itu nantinya

akan dikembalikan ke ka s negara mbak nda k bisa dipake buat pembangunan desa tahun berikutnya. Tahun berikutnya ya pakai dana yang cair di tahun depan.”

Perangkat desa memahami bahwa pelayanan masyarakat dan pembangunan desa merupakan hal yang harus dilakukan secara maksimal. Perangkat desa sangat mengedepankan kepentingan masyarakat, hal ini sesuai dengan visi Kantor Kepala Desa Bringin yaitu siap mengabdi bagi masyarakat dan siap mendapat kritikan yang membangun.Oleh sebab itu perangkat desa sangat tidak setuju jika terjadi pelanggaran peraturan atau penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara dengan Bapak IY:

“Kami disini selalu berusaha memberikan yang terbaik buat masyarakat, ya dengan cara memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin, datang dalam acara mereka (posyandu, pkk, bersih desa,dll) untuk menawa rkan kritik dan saran yang membangun, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pembangunan fisik yang dibutuhkan dan akan diba wa dalam MUSRENBANGDES. Dalam hal transparansi kami juga selalu share penerimaan dana desa dan memberikan rincian dipakai untuk apa saja. Ya jaga-jaga supaya masyarakat tidak bertanya-tanya.”

desa dan pembangunan desa, pemerintah yang diwakili oleh BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa (UU No. 6 Tahun 2014 (55)). Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak RM:

“Kalau pembangunan gitu tu ada yang ngawasi dan yang mendorong POKJA biar cepet selesai pembangunane, biar bisa gantian sama dusun lain gitu. Tim itu diberi nama TPK (Tim Penga wa s Kegiatan) itu terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan LKMD. Tim ini dibentuk berdasar Surat Keputusan dari Kepala Desa mbak, jadi ndak sembarangan.”

Dalam hal akurasi dan konsistensi SPJ dan realisasi pembangunan, pemerintah yang diwakili BKD melakukan pengawasan saat SPJ pembangunan desa sudah diselesaikan. BKD ditugaskan untuk mengecek SPJ serta melakukan pengecekan terhadap hasil fisik bangunan. Hal ini mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu NY:

“Kita ndak bisa main-main dalam menggunakan dana desa mbak, soalnya itu ada pengawa san dari BKD, mereka

selalu cek SPJ kami dan cek di lapangan juga mbak, kalau tidak sesuai standar ya pasti akan dipertanyakan dan diselidiki. Kalau misal ternyata ada penyalahgunaan ya pasti bakal di bawa ke ranah hukum mbak.”

Perangkat desa berpendapat bahwa penyalahgunaan dana desa adalah tindakan yang sangat fatal, karena dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat desa. Kepala desa selalu menghimbau kepada perangkat desa dan masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan dana desa agar segera melaporkan pada kepala desa supaya dapat ditindaklanjuti secara kekeluargaan dalam forum diskusi dengan perangkat desa lainnya.

Nilai-nilai kearifan lokal dan iklim etika pada niat melakukan whistleblowing

Perangkat desa di Desa Bringin menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur (jembatan, talut, betonisasi, lapangan olahraga, drainase, bak penampung air bersih dan pembangunan prasarana kesehatan), pembinaan masyarakat dalam hal kesehatan, kebersihan dan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat pentingnya peran dana desa bagi masyarakat, maka perangkat desa selalu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana tersebut agar tidak menghambat pembangunan desa, melaporkan masalah yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan serta ikut bergotong royong dalam pembangunan desa agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Perangkat desa, khususnya kepala desa memiliki tanggung jawab kepada pemerintah dalam melaporkan penggunaan dana desa. Rasa tanggung jawab ini membuat kepala desa memberikan himbauan kepada perangkat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban dengan baik dan benar sesuai dengan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam menjalankan pemerintahannya, perangkat desa dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat desa baik dari segi pelayanan masyarakat maupun dalam penggunaan dana desa. Kepala desa menghimbau bagi perangkat desa agar mengedepankan kepentingan masyarakat terlebih dahulu dan meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Sebagai kepala pemerintahan di Desa Bringin, kepala desa juga memberikan pendekatan kepada perangkat desa untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana desa dan melaporkan tindakan yang penyalahgunaan dana desa. Pendekatan yang dimaskud adalah mengenai dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dana desa yaitu perangkat desa akan menjadi saksi kasus penyalahgunaan serta menimbulkan rasa saling curiga dan tidak nyaman antar perangkat desa. Selain pendekatan mengenai dampak yang ditimbulkan, perangkat desa juga memberikan pendekatan mengenai dukungan dan respon terkait pengungkapan penyalahgunaan dana pembangunan desa. Partisipasi masyarakat ini diharapkan agar kasus penyalahgunaan dana desa dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa campur tangan dari pemerintah (BPKP) sehingga tidak menghambat pembangunan desa.

Pendekatan dari perangkat desa terkait dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dana desa, pemberian dukungan dan solusi bagi penyalahgunaan dana desa serta keinginan masyarakat untuk menjaga desanya agar terhindar dari hal-hal buruk membuat masyarakat berani untuk menjadi seorang whistleblowing.

Niat menjadi whistleblower ini timbul karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mengusir segala hal buruk yang dapat merugikan warga. Partisipasi dari masyarakat didukung oleh perangkat desa dengan memberikan transparansi penerimaan dan pembangunan dana desa disertai syarat pembangunan yang telah ditetapkan pada MUSRENBANGDES.

Ketiga, tentang filosofi nilai jawa yaitu “Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara” yang berarti bahwa manusia mengusahakan kebahagiaan, kesejahteraan serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak yang ada dalam diri sendiri maupun masyarakat desa. Nilai kearifan lokal mengajarkan kepada masyarakat untuk bersyukur atas yang dimiliki, berusaha memberikan yang terbaik bagi desanya dan menjaga desanya dari hal-hal buruk seperti korupsi, kejahatan dan keserakahan. Hal inilah yang membuat masyarakat berani untuk melakukan

whistleblowing.

Niat melakukan whistleblowing juga dipengaruhi oleh persepsi nilai, norma dan aturan yang berlaku di Desa Bringin atau yang biasa disebut iklim etika. Iklim etika menurut Victor dan Cullen (1988) memiliki 3 indikator, yaitu egoism, benevolence dan principle. Iklim etika- egoism sebagian masyarakat masih memiliki rasa takut dan sungkan mengungkapkan penyalahgunaan dana desa. Hal ini dikarenakan, pertama pihak yang melakukan penyalahgunaan dana desa adalah kerabat atau sahabat karibnya, sehingga hanya memberikan teguran agar tidak melakukan penyalahgunaan lagi. Kedua, pengungkapan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kerabat maupun sahabatnya akan menimbulkan keretakan dalam hubungan keluargaan dan persahabatan. Ketiga, jika pengungkapan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam pemerintahan desa (kepala desa atau sekretaris desa ataupun bendahara desa) tidak didukung oleh pemerintahan yang lebih tinggi (Kecamatan) dapat mengancam posisinya di dalam masyarakat. Keempat, ada rasa takut jika pengungkapan yang dilakukan dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Melihat masih kurangnya keberanian dan kesadaran masyarkat untuk mengungkapkan hal yang buruk ditengah masyarakat, maka perlu ada perangkat desa atau aparat pemerintahan yang memberikan penyuluhan terkait pentingnya mengungkap hal-hal buruk yang dapat berimbas bagi seluruh masyarakat desa.

Iklim etika- benevolence merupakan kesadaran dalam diri individu untuk memberikan yang terbaik demi kesejahteraan bersama dan tidak membenarkan adanya tindakan yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat seperti kejahatan ataupun korupsi. Kesadaran akan pentingnya kesejahteraan masyarakat desa di pengaruhi oleh adat istiadat dan filosofi kehidupan yang diwariskan leluhur Desa Bringin atau yang biasa disebut nilai kearifan lokal. Nilai kearifan lokal yang ada di Desa Bringin memberikan gambaran bahwa masyarakat bersyukur atas kekayaan alam yang ada, berusaha membangun desa demi kesejahteraan masyarakan serta memerangi hal negatif yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat (korupsi dan kejahatan). Kesadaran akan pentingnya menyejahterakan perlu diimbangi dengan keberanian masyarakat untuk mengungkapkan tindakan tidak etis yang dapat memberikan dampak buruk bagi seluruh warga desa. Salah satu cara menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melakukan whistleblowing adalah memberikan penyuluhan terkait dampak yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan dana desa dan dukungan yang diberikan bagi masyarakat yang mau mengungkapkan penyalahgunaan dana desa.

Iklim etika- principle, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pada peraturan yang ada di suatu wilayah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah telah membuat peraturan mengenai aturan pencairan dana desa, penentuan pembangunan prioritas, pelaporan penggunaan dana desa serta sanksi yang diberikan bagi desa yang menyalahgunakan dana pembangunan. Penyalahgunaan dana desa memberikan dampak buruk bagi seluruh warga desa, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat digunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan dana desa juga berimbas pada ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat desa dan sanksi yang diberikan bagi desa yang menyalahgunakan dana desa adalah penundaan pencairan pada tahap selanjutnya atau bahkan pengurangan dana yang akan dicairkan pada tahap selanjutnya. Dengan adanya penyuluhan tentang dampak dan dukungan yang diberikan oleh perangkat desa, masyarakat diharapkan untuk berani mengungkapkan penyalahgunaan dana desa sejak dini agar dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan pemerintah.

Intensitas moral pada niat melakukan whistleblowing

Kresnahastuti dan Prastiwi (2014) menyatakan bahwa intensitas moral merupakan sebuah unsur yang mencakup karakteristik terkait dengan isu moral utama yang akan mempengaruhi persepsi individu. Taylor dan Curtis (2010) mengatakan bahwa seseorang mengambil keputusan untuk melaporkan pelanggaran orang lain berdasarkan dari keseriusan pelanggaran dan tanggung jawab dalam organisasi untuk melaporkan pelanggaran. Persepsi kontrol perilaku seorang individu dipengaruhi oleh faktor internal (persepsi dalam diri individu) dan eksternal yaitu lingkungan tempat individu tinggal (Putu 2016).

Perangkat desa memberikan dorongan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawal penggunaan dana desa dengan mengawasi penggunaan dana desa dan berani melaporkan tindak penyalahgunaan dana desa. Dorongan yang dilakukan perangkat desa untuk masyarakat ini bertujuan untuk menumbuhkan moral yang baik bagi masyarakat. Jika masyarakat yang mengetahui penyalahgunaan dana desa tidak berani mengungkapkan dan membiarkan kasus penyalahgunaan dana desa terjadi maka akan menimbulkan moral yang jelek bagi masyarakat desa. Dikatakan sebagai moral yang jelek karena jika masyarakat membiarkan penyalahgunaan dana desa terus terjadi maka dapat berpotensi tumbuh kasus penyalahgunaan lain yang dapat memberikan dampak buruk bagi seluruh masyarakat desa. Walaupun demikian tidak mudah menjadi seorang whistleblower, mengingat masyarakat desa cenderung sungkan dan takut untuk mengungkapkan penyalahgunaan, apalagi jika pihak yang melakukan penyalahgunaan adalah kerabat atau sahabat sendiri. Perangkat desa menyadari bahwa mengatakan hal yang baik dan mengungkapkan hal-hal buruk memang seharusnya dijadikan kebiasaan bagi masyarakat, karena penyalahgunaan dana desa dapat berimbas bagi seluruh masyarakat desa. Perangkat desa menyiasati perasaan masyarakat yang takut dan sungkan mengungkapkan penyalahgunaan dana desa dengan memberikan penyuluhan, yaitu terkait dampak yang timbul dan tindakan perangkat desa terkait pengungkapan yang dilakukan oleh masyarakat.

Penyalahgunaan dana desa yang tidak segera ditangani memberikan dampak buruk bagi masyarakat desa, yaitu pembangunan desa menjadi terhambat, tidak ada dana tambahan dari pemerintah, sanksi dari pemerintah berupa penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya serta sanksi berupa ganti rugi kepada negara jika kasus tersebut sudah dibawa ke ranah hukum. Selain memberikan penyuluhan terkait dampak yang timbul akibat penyalahgunaan dana desa, perangkat desa juga meyakinkan masyarakat untuk berani mengungkapkan penyalahgunaan dana desa. Penyuluhan yang dimaksud adalah mengenai dukungan dan tindakan yang diambil oleh perangkat desa. Untuk menindak kasus korupsi yang diungkapkan warga, perangkat desa melakukan identifikasi terlebih dahulu dan mengawasi pihak yang bersangkutan. Jika terbukti pihaknya melakukan tindakan korupsi nantinya akan diberikan teguran dan dibawa dalam musyawarah dengan POKJA dan pihak Kecamatan untuk mencari titik temu dan sanksi bagi pelaku agar kasus tersebut tidak menghambat pembangunan desa.

Keputusan menjadi whistleblower merupakan hal yang tidak mudah diputuskan secara langsung, apalagi masyarakat desa masih memiliki rasa sungkan dan takut untuk mengungkapkan penyalahgunaan dana desa. Maka perlu ada perangkat desa atau aparat pemerintah yang dapat menumbuhkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk berani melakukan whistleblowing. Cara menumbuhkan kesadaran dan keberanian masyarakat dapat dilakukan melalui gambaran terkait dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat desa jika terjadi penyalahgunaan dana desa. Melalui dorongan dari perangkat desa untuk berani menjadi whistleblower dan gambaran tentang dampak yang timbul membuat masyarakat berani mengungkapkan penyalahgunaan dana desa kepada perangkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian kasus korupsi dana desa oleh perangkat desa yang dapat diselesaikan tanpa melibatkan pemerintah dan tidak menghambat proses pembangunan desa yang sedang berlangsung. Bapak camat Bringin juag membenarkan adanya penyelesaian kasus korupsi yang diuangkapkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan menjadi whistleblower dipengaruhi pada faktor persepsi dalam diri individu, dorongan dari perangkat desa untuk menumbuhkan moral yang baik bagi masyarakat, juga pendekatan mengenai dampak dan dukungan yang diberikan oleh perangkat desa bagi

whistleblower

Kesimpulan

Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa perangkat desa paham betul penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat (pembangunan jalan, talut, dan saluran irigasi) bantuan siswa kurang mampu, bantuan jamban sehat dan bantuan rumah tidak layak huni. Perangkat desa juga masih memegang teguh budaya untuk melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan pembangunan desa yang biasa disebut MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), musyawarah ini bertujuan agar antar masyarakat desa dapat bertoleransi terhadap pembangunan desa yang diprioritaskan, sehingga tumbuh sikap tenggangrasa di setiap diri masyarakat, karena pada hakikatnya prioritas pembangunan desa didasarkan pada tingkat mendesaknya kebutuhan masyarakat dan tingkat kerusakan yang terjadi. Perangkat desa dihimbau oleh Kepala Desa agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalisir kesalahan dalam pelayanan dan kasus penyalahgunaan dana desa. Sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, Kepala Desa juga membentuk tim pengawas yang disebut TPK (Tim Pengawasan Kerja) yang bertugas untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan dana desa.

perangkat desa berani untuk melakukan whistleblowing dipengaruhi oleh yang pertama, kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan hal buruk untuk melindungi dan menyejahterakan warga desa. Kedua, iklim etika-egoism

penelitian ini menemukan bahwa masih ada beberapa orang yang merasa sungkan untuk melakukan

whistleblowing karena takut menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan takut jika pengungkapannya dapat mempengaruhi kedudukannya di tengah masyarakat. Ketiga, yang mempengaruhi niat melakukan

whistleblowing adalah iklim etika-benevolence. Munculnya niat masyarakat untuk melakukan whistleblowing

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M.D. (2013). “Persepsi aparatur pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Malang terhadap fraud dan peran whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Bra wijaya, Vol.2 No.2.

Ahmad, S. A., M. Y.Rahimah, A. R. A. Raja dan M. S. Zuraidah.(2014).“Whistleblowing behaviour: the influence of ethical climate theory”. Procedia socia l and Behavioral Sciences,Vol.164, 445-450.

Brandon. (2013). Whistle blower. Tersedia di http://www.scribd.com/doc/123318539/WhistleBlower .Diakses pada tanggal 20 November 2016

Eaton, T.V. dan M.Akers. (2007). “Whistleblowing and good governance: policies for universities, government entities and non-profit organization”. The CPA Journal, Vol.6, 66-71.

Fah, C.H., K.L. Lung danC.W. Feng. (2013). “Ethical climate and whistleblowing: an empirical study of Taiwan’s construction industry”. Pakistan Journal of Statistics, Vol. 29, 681-696.

Gandamihardja, V.K., H. Gunawan dan M. Maemunah. (2016). “Pengaruh komitmen profesional dan intensitas moral terhadap intensi melakukan whistleblowing (studi auditor internal yang bekerja di BUMN)”.

Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Vol. 1, 271 – 278.

Hermansyah. (2016). Menpora Imam Resmikan Lapangan Olahraga di Desa Wonokerto. Tersedia di

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/05/21/62163/25/25/Menpora-Imam-Resmikan-Lapangan-Olahraga-di-Desa-Wonokerto . Harian Terbit. Diakses 22 Desember 2016.

Jones, T. M. (1991). “Ethical decision making by individuals in organizations : an issue contingent model”.Academy of Management Review,Vol.16 No.2, 366-395.

Juniarta, H. P., E. Susilo dan M. Primyastanto. (2013). “Kajian kearifan lokal masyarakat pesisir Pulau Giri kecamatan Sumberasih kabupaten Probolinggo Jawa Timur”. Jurnal ECSOFiM, Vol.1 No.1, 11-25. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2008). Pedoman sistem pelaporan pela nggaran-ssp

(whistleblowing system-wbs). Jakarta.

Kresnahastuti, D.K. dan A. Prastiwi. (2014). “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi auditor untuk melakukan tindakan whistleblowing (studi empiris pada kantor akuntan publik di Semarang)”.

Diponegoro Journal of Accounting. Vol.3 No.2, 1-13.

Lai, C. T. dan C. P. Chen. (2011).“Moral intensity and organizational commitment: Effects on whistleblowing intention and behavior”. European Business Ethics Network Ireland Research Conference, 8 – 10 Juni. Malik, R. (2010). “Analisis perbedaan komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif mahasiswa PPA dan

Non-PPA pada hubungannya dengan whistleblowing”. Karya Ilmiah. Universitas Diponegoro. Semarang. Miceli, M. P. danJ. P. Near. (1988). “Individual and situational correlates of whistle-blowing”. Personnel

Psychology, Vol. 41 No. 2, 267–281.

Miceli, M. P., dan J. P. Near. (1992). Blowing the whistle: the organizational and legal implication for companies and employees. Lexington Books, New York.

Mulyadi, L. (2014). “Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum terhadap whistleblowing dan justice collaborate dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia masa mendatang”. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.3, 101-116.

Neuman, W. L. 2014. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. British Library Cataloguing in Publication Data. Edisi ke Tujuh, United States of America.

Noviani, D. P. dan Y. Sambharakreshna. (2014). “Pencegahan kecurangan dalam organisasi pemerintahan”.

JAFFA,Vol.2, 61-70.

Novius, A. dan Arifin. (2011). Perbedaan persepsi intensitas moral mahasiswa akuntansi dalam proses pembuatan keputusan moral (studi survei pada mahasiswa S1 Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang). Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Park, H. dan J. Blenkonsopp. (2009). “Whistleblowing as planned behavior- a survey of South Korean police officers”. Journal of Business Ethic, Vol. 85 No.4, 545-556.

Putu, L.S. dan M.M.R. Sari. 2016. Profesionalisme, komitmen organisasi, intensitas moral dan tindakan akuntan melakukan whistleblowing. E-jurnal Akuntansi Universitas Ubayana. Vol. 17: 257-282.

Ranin, A. (2016). Pembangunan Bak Penampung Minimalisasi Risiko Longsor. Tersedia di

http://berita.suaramerdeka.com/pembangunan-bak-penampung-minimalisir-resiko-longsor/. Suara

Merdeka. Diakses 24 Desember 2016.

Rothwell, G. R. dan J. N. Baldwin. (2006). “Ethical climates and contextual predictors of whistle-blowing”.Review of Public Personnel Administration, Vol. 26 No.3, 216-244.

Semendawai, A. H., F. Santoso, W. Wagiman, B. I. Omas, Susilaningtias dan S. M. Wiryawan(2011).

Senjaya, I. C. (2014). Catatan Akhir Tahun -Dana Desa dan Maraknya Korupsi Kades. Tersedia di

http://www.antarajateng.com/detail/catatan-akhir-tahun-dana-desa-dan-maraknya-korupsi-kades.html .

Antara Jateng. Diakses 22 Desember 2016.

Setyawati, I., K. Ardiyani dan C. R. Sutrisno. (2015). “Faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan whistleblowing internal (the factors influencing internal whistleblowing intentions)”.Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.17,22-33.

Shawver, T.(2011).“The effects of moral intensity on whistleblowing behaviour accounting professional”. Journal of Forensic and Investigate Accounting,Vol. 3 No. 2.

Simha, A. dan J. B. Cullen. (2012). “Ethical climate and their effects on organization outcomes: implications from the past and prophecies for the future”. Acad, Vol. 26 No.4, 20-34.

Smith, H.J., M. Keil dan G. Depledge.(2001). “Keeping mum as the project goes under: toward an explanatory model”. Journal Management Information System,Vol.18 No.2, 189-227.

Suara Merdeka. (2014). Kades Mlilir Masuk Bui. Tersedia di

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/01/02/248064/Kades-Mlilir-Masuk-Bui .

Suara Merdeka. Diakses 20 November 2016.

Suara Merdeka. (2016). 30 Desa Deklarasikan Bebas BAB Sembarangan. Tersedia di http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/30-desa-deklarasikan-bebas-bab-sembarangan/ . Suara Merdeka. Diakses 24 Desember 2016.

Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuntitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Taylor, E.Z. dan M. B. Curtis. (2010).“An examination of the layersworkplace influence in ethical judgement: whistleblowing likelihood and perseverance in public accounting”.Journal of Business Ethics, Vol.93, 21 -37.

Tiza, A. L., A. Hakim dan B. S. Haryono. (2014). “Implementasi program pembangunan desa mandiri anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (anggur merah) (studi di badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten timor tengah utara)”. Wacana, Vol. 17 No. 2, 58-67.

Victor, B. dan J.B. Cullen. (1988). “The organizational based of ethical work climate”. Administrative Science Quarterly, Vol.33 No.1, 101-125.

Wandasari, G. K. R. (2015). “Aktualisasi nilai-nilai tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk memanapkan jatidiri bangsa”. Ikadbudi journal,1-7.

Zanaria, Y. (2013). “Pengaruh profesionalisme audit, intensitas moral untuk melakukan tindakan whistleblowing (studi pada KAP di Indonesia)”. Syariah Paper Accounting FEB UMS, Vol.3, 569-577.

https://www.lapor.go.id/pengaduan/1426403/prosedur-pelaporan-penyelewengan-dana-desa-.html diakses