BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Kelapa Sawit

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit berasal dari afrika dan amerika selatan tepatnya brasilia dan banyak terdapat dihutan hujan tropis. Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam indentifikasi. Metode pemberian nama ilmiah (latin) ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Sistemmatika tanaman kelapa sawit dapat di bedakan sebagai berikut (Pahan, 2011)

Divisi : Embryophyta Siphonagama Kelas : Angiospermae

Ordo : Monocotyledonae Famili : Palame

Subfamili : Cocoideae

Species : 1. Elaeis guineensis jacq 2. Elaeis oleifera

3. Elaeis odora

Kelapa sawit diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai E. Guineensis. Species E. Guineensis disilangkan oleh Wessels-Boer (1965) menjadi E.Oleifera. Wessels juga menambahkan species ketiga pada genus Elaeis yaitu, E. Ordora dulu dikenal dengan Barcella odora (Pahan, 2011).

2.1.2 Varietas Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit memiliki banyak jenis verietas di Indonesia. Varietas-varietas tersebut dapat dibedakan berdasarkan morfologinya. Namun, diantara varietas tersebut terdapat varietas unggul yang mempunyai beberapa keistimewaan dibandingkan dengan verietas lainnya, diantaranya tahan terhadap hama dan penyakit, produksi tinggi, serta kandungan minyak yang di hasilkan tinggi (Erna, 2008).

Berikut ini beberapa jenis varietas yang banyak digunakan oleh para petani dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Erna, 2008)

1. Dura

Tempurung tebal antara 2-8 mm dan tidak terdapat serabut pada bagian luar tempurung, daging buah relatif tipis, dengan persentase daging buah antara 35-50%. Kernel (daging biji) besar dengan kandungan minyak rendah. Dalam persilangan, dura dipakai sebagai pohon induk betina.

2. Pisifera

Ketebalan tempurung sangat tipis, bahkan hampir tidak ada, tetapi daging buah tebal dan lebih tebal dari dura. Daging biji sangat tipis dan tidak dapat diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain dan dipakai sebagai induk pohon jantan. Penyerbukan silang antara Dura dan Pisifera akan menghasilkan varietas Tenera.

3. Tenera

memiliki tempurung tipis antara 0,5-4 mm dan terdapat lingkaran serabut disekeliling tempurung. Daging buah sangat tebal antar 60 % - 96 % dari buah. Tandan buah memiliki buah lebih banyak, tetapi ukuranya relatif lebih kecil Berikut varietas berdasarkan warna kulit buah .

1. Nigrescens

Buah nigrescens berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu matang. Tipe buah nigrescens hampir domain ditemukan pada varietas tenera yang di tanam secara komersial di indonesia.

2. Virescens

Buah virescens pada waktu muda bewarna hijau dan ketika matang warna berubah menjadi jingga kemerahan, tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan.

3. Albescens

Buah albescens bewarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dan ujungnya bewarna ungu kehitam-hitaman.

2.2 Cara Panen dan Pengolahan TBS Menjadi CPO 2.2.1 Cara Panen

Cara pemanenan buah sangat mempengaruhi jumlah dan mutu minyak yang dihasilkan. Panen yang tepat mempunyai sasaran untuk mencapai kandungan minyak yang paling maksimal. Pemanenan pada keadaan buah lewat matang akan meningkatkan Asam Lemak Bebas atau Free Fatty Acid (ALB atau FFA). Hal itu

tentu banyak merugikan sebab pada buah yang terlalu masak sebagian kandungan minyaknya berubah menjadi ALB sehingga akan menurunkan mutu minyak. Serta buah yang terlalu masak lebih muda terserang hama dan penyakit. Sebaliknya, pemanenan dilakukan pada buah yang mentah akan menurunkan kandungan asam lemak bebas (ALB) tetapi menurunkan kandungan minyak (Satyawibawa, 1992).

Kriteria panen yang digunakan untuk menghindari asam lemak bebas (ALB) yang memenuhi syarat sebagai berikut (Pardamean, 2008)

a. Tidak ada buah mentah yang dipanen.

b. Tidak ada buah matang yang tinggal di piringan pokok. c. Tandan dan berondolan harus bersih saat diangkut. d. Tidak ada tandan yang kosong dibawa ke pabrik. e. Gagang tandan dipotong berbentuk V, antar 2-2,5 cm.

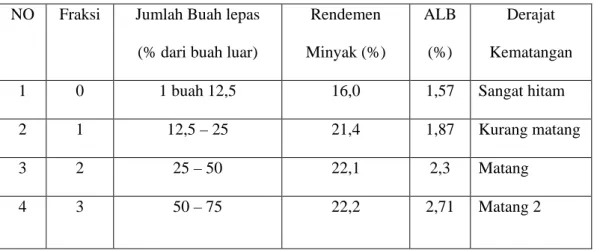

Hubungan rendemen minyak dengan asam lemak bebas dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini (Andoko , 2013)

Tabel 1. Hubungan Rendemen Minyak dengan Asam Lemak Bebas

NO Fraksi Jumlah Buah lepas (% dari buah luar)

Rendemen Minyak (%) ALB (%) Derajat Kematangan

1 0 1 buah 12,5 16,0 1,57 Sangat hitam

2 1 12,5 – 25 21,4 1,87 Kurang matang

3 2 25 – 50 22,1 2,3 Matang

5 4 75 – 100 22,2 2,,81 Lewat Matang 6 5 Buah membrondol 21,9 3,8 Lewat Matang 2

Keterangan : Jika panen dilakukan pada fraksi 0, akan merugi dalam hal rendemen minyak. Waktu panen yang paling tepat ketika kelapa sawit memasuki fraksi 4 dan 5 karena memiliki kadar asam lemak bebas (ALB) yang tinggi. Rendemen minyak pada berondolan 50–56% terhadap daging buah atau 41-42% terhadap buah. Jika berondolan pada TPH mencapai 13 – 15% berat tandan maka persentase di pabrik akan mencapai 15–20% (Andoko, 2013).

2.2.2 Pengolahan TBS Menjadi CPO

Tandan buah segar (TBS) perlu diolah dengan baik untuk mendapatkan rendemen CPO maksimal dengan kualitas yang memenuhi standar. Pengolahan yang baik juga membantu untuk mengurangi biaya proses. Kelapa sawit menghasilkan buah yang terkumpul dalam satu tandan. Oleh karena itu, sering disebut dengan istilah tandan buah segar (TBS). Pohon kelapa sawit yang sudah berproduksi optimal dapat menghasilkan TBS dengan berat 15–30 kg/tandan. Tandan inilah yang kemudian diangkut ke pabrik ntuk diolah lebih lanjut menghasilkan minyak sawit. Produksi utama pabrik sawit adalah CPO dan minyak inti sawit. CPO diekstrak dari sabutnya, yaitu bagian antara kulit dan cangkangnya. Sementara dari biji sawit akan menghasilkan minyak inti sawit. varietas sawit dengan kulit yang tebal banyak dicari orang karena mampu menghasilkan rendemen minyak yang tinggi (Satyawibaba, 1992).

Panen yang diterima di pabrik berupa tandan buah segar (TBS) tersebut dikatakan masih segar jika tiba dipabrik dan selesai diolah dalam jangka waktu 24 jam. Pada umumnya, TBS terdiri dari tandan buah yang sebagian membrondol atau melepas dari tandannya. Pembrondolan terjadi sewaktu tandan, pada waktu di pohon, pada waktu akan diolah dan juga terjadi ketika diangkut dengan kendaraan. Pengolahan kelapa sawit meliputi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal yang penting dalam pengolahan kelapa sawit antara lain sasaran pengolahan dan proses pengolahan TBS menjadi CPO (Satyawibaba, 1992).

Secara ringkas pengolah TBS menjadi CPO adalah sebagai berikut (Pardamean, 2012).

2.2.2.1 Penimbangan

Sebelum masuk loading ramp (pengeluaran buah), TBS ditimbang terlebih dahulu. Penimbangan dilakukan bertujuan untuk mengetahui berat muatan (TBS) yang diangkut sehingga memudahkan dalam perhitungan atau pembayaran hasil panen serta memudahkan untuk proses pengolahan selanjutnya. TBS yang telah ditimbang kemudian di perikasa atau di sortir terlebih dahulu, terutama berdasarkan tingkat kematangan buah menurrut fraksi – fraksinya. Fraksi dengan kualitas yang diinginkan adalah fraksi 2 dan 3. Karena tingkat rendemen minyak yang dihasilkan pada fraksi tersebut maksimum, sedangkan kandungan asam lemak babas (ALB) minimum (Pardamean, 2012).

2.2.2.2 Perebusan

Tandan buah segar yang telah disortasi kemudian diangkut menggunakan lori (penggerak buah) menuju ketempat perebusan. Dalam tahap ini, terdapat 3 cara perebusan buah, pertama sistem satu puncak adalah sistem perebusan yang mempunyai satu puncak akibat tindakan pembuangan dan pemasukan uap yang tidak merubah bentuk pola perebusan 1 siklus. Sistem 2 puncak adalah jumlah puncak yang terbentuk selama proses perebusan berjumlah 2 puncak akibat tidakan pembuangan uap dan pemasukan uap, kemudian dilakukan dengan pemasukan, penahanan, dan pembuangan uap selama perebusan satu siklus. Sementara sistem 3 puncak jumlah yang terbentuk selama perebusan berjumlah 3 sebagai akibat dari tindakan pemasukan uap, pembuangan uap, dilanjutkan dengan pemasukan uap, penahanan, dan pembuangan uap selama 1 siklus. Adapun tujuan perebusan yaitu menonaktifkan enzim lipase yang dapat mengurangi pembekuan asam lemak bebas dan mempermudah perontokan buah. Selain itu perebusan juga dapat mengurangi kadar air dari inti sehingga mempermudah pelepasan inti dari cangkang (Pardamean, 2012).

Tujuan dari perebusan yaitu untuk merusak enzim lipase yang menstimulir pembentukan asam lemak bebas (ALB), mempermudah pelepasan buah dari tandan dan inti cangkang, memperlunak daging buah sehingga mempermudah proses pemerasan serta untuk mengendapkan protein sehingga memudahkan pemisahan minyak (Pardamean, 2012).

2.2.2.3 Pemipilan (Perontokan)

Pada proses ini, tandan buah segara yang telah direbus kemudian dirontokan atau dipisahkan dari janjangannya. Pemipilan dilakukan dengan membanting buah dalam drum putar dengan kecepatan putar 23–35 rpm. Buah yang terpisah akan terjatuh dan ditampung oleh fruit elevator (jalan buah) untuk didistribusikan ke unit–unit digister (tabung silinder). Didalam digister buah diaduk dan dilumat untuk memudahkan daging buah terpisah dari biji. Digister terdiri dari tabung silinder yang berdiri tegak dan didalamnya dipasang pisau–pisau pengaduk sebanyak 6 tingkat yang diikatkan pada poros dan digerakan oleh motor listrik (Pardamean, 2012).

2.2.2.4 Pengepresan atau Ekstraksi minyak

Pengepresan bertujuan untuk memisahkan minyak kasar CPO dari pericarp (daging buah). Massa yang keluar dari digister diperas dalam screw press (alat pengepresan) pada tekanan 50–60 bar dengan menggunakan air pembilas. Suhu yang digunakan antara 90–95ºC. Dari pengepresan tersebut akan diperoleh minyak kasar, ampas, dan biji (Pardamean, 2012).

Ada beberpa cara dan alat yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak seperti berikut (Erna, 2008)

a. Ekstraksi dengan cara sentrifugasi, alat yang dipakai berupa tabung baja silindris yang berlubang-lubang pada bagian dindingnya. Buah yang telah lumat, dimasukan kedalam tabung, lalu diputar. Dengan adanya sentrifugasi maka minyak akan keluar melalui lubang-lubang pada dinding tabung.

b. Ekstraksi dengan cara screw press, menambahkan bahan lumatan dalam tabung yang berlubang dengan alat ulir yang berputar sehingga minyak akan keluar lewat tabung. Cara ini memiliki kelemahan yaitu pada tekanan yang terlampau kuat akan menyebabkan banyak biji sawit yang pecah.

c. Ekstraksi dengan bahan pelarut, cara ini lebih sering dipakai dalam ekstraksi minyak biji-bijian, termasuk minyak inti sawit. Sementara dalam ekstraksi minyak sawit dari daging buah kurang efisien. Pada dasarnya, ekstraksi dengan cara ini menambahkan pelarut tertentu pada lumatan daging buah sehingga minyak akan terpisah dari partikel lain.

d. Ekstraksi dengan tekanan hidrolisis, proses ekstraksi yang dilakukan dalam sebuah peti pemeras, bahan ditekan otomatis dangan tekanan hidrolisis.

2.2.2.5 Penyaringan

Minyak kasar Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan kemudian disaring menggunakan vibrating screen. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan beberapa bahan asing seperti, pasir, dan serabut yang masih mengandung minyak dan dapat dikembalikan ke digister. Minyak yang sudah disaring kemudian ditampung kedalam Crude Oil Tank (COT), dengan suhu antara 90–95ºC agar kualitas minyak tersebut tetap baik (Pardamean, 2012).

2.2.2.6 Pemurnian

Kemudian minyak dimurnikan menggunakan purifer (alat pemurniaan), yang tujuannya untuk mengurangi kadar kotoran dan kadar air yang terdapat pada minyak. Minyak yang keluar dari purifer masih mengandung air. Untuk mengurangi air tersebut, minyak dipompakan ke vacummdrier (pengering vakum)

Minyak yang memiliki tekanan uap yang lebih rendah dari air akan turun kebawah dan kemudian dialirkan ke storage tank (tangki timbun) Disini minyak disemprot dan campuran minyak dan air tersebut akan pecah (Pardamean, 2012).

2.2.2.7 Penyimpanan

Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan di simpan dalam tangki timbun. suhu penyimpanan ditangki timbun dipertahankan antara 45–55ºC. Tujuannya agar kualitas CPO yang dihasilkan tetap terjamin sampai waktu pengiriman. (Pardamean, 2012)

2.3 Hasil Olahan Minyak Kelapa sawit

Pada dasarnya ada dua macam hasil olahan dari kelapa sawit, yaitu (Soraya, 2013).

2.3.1 Olahan pangan

Minyak kelapa sawit mengandung kurang lebih 80 % perikarp dan 20 % buah yang dilapisi kulit tipis, kadar minyak dalam perikarp antara 45–50%. Kelapa sawit menghasilkan 2 jenis minyak yang sifatnya sangat berbeda, yaitu minyak dari serabut (minyak sawit kasar) dan minyak dari biji (minyak inti sawit). Perbedaannya terletak pada pigmen karotenoid yang ada dalam minyak sawit kasar dan kandungan asam lemak bebas (ALB). Asam lemak kaproat dan asam kaprilat terdeteksi pada minyak inti sawit, sedangkan pada minyak sawit kasar tidak terdeteksi. Minyak sawit ini memiliki karakteristik asam lemak utama penyusunannya terdiri atas 35–40 % asam palmitat, 38–40% asam oleat, dan

kemudian 6–10% asam linoleat, serta kandungan mikronutriennya seperti karotenoid, tokoferol, tokotrienol, dan fitosterol (Soraya, 2013)

Hasil pengolahan minyak sawit banyak industri yang mengembangkannya menjadi minyak nabati yang memiliki aspek ekonomis, harga relatif murah di bandingkan dengan minyak nabati lainnya. Saat ini banyak industri pangan mengolah minyak sawit menjadi minyak goreng dengan kandungan kolesterol yang rendah, margarin, keju, dan bahan-bahan membuat kue. Selain itu karoten yang diketahui sebagai anti kanker dan tokoferol sebagai sumber vitamin E, yang memiliki heat stability (kemantapan kalor yang stabil) yang tinggi dan tidak mudah teroksidasi. Selain itu minyak sawit sebagai minyak goreng yang bersifat lebih awet dan apabila makanan yang digoreng dengan menggunakan minyak sawit, maka makanan tersebut tidak mudah tengik. Sehingga minyak nabati dari kelapa sawit ini banyak di minati dan diolah menjadi produk pangan maupun nonpangan. Pada industri pangan, minyak goreng sudah umum digunakan pada makanan ringan seperti craker, biskuit, donat, mie instan, dan produk gorengan lainnya (Soraya, 2013).

Selain minyak goreng, ada juga minyak sawit merah yang merupakan hasil olahan minyak sawit. Minyak sawit merah diproses secara minimal, tidak melalui tahapan bleaching (pemucatan) sehingga memiliki karoten dan tokoferol yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng. Warna merah disebabkan oleh pigmen karoten yang larut dalam minyak, sedangkan asam-asam lemak trigliserida tidak bewarna. Bau dan aroma pada minyak sawit disebabkan akibat kerusakan asam lemak yang membentuk asam lemak bebas yang tinggi. Minyak

sawit merah tidak dianjurkan digunakan sebagai minyak goreng karena karoten yang terkandung mudah rusak pada suhu tinggi. Maka dianjurkan digunakan sebagai minyak makan untuk menumis sayur, minyak salad dan bahan fortifikan (Soraya, 2013).

Hasil pengolahan dari minyak sawit Crude Palm Oil (CPO) lainya yaitu margarin, merupakan produk pangan berbentuk emulsi air dalam lemak, baik semi padat maupun cair. Ada juga bentuk olahan shortening (margarin putih) yang sifatnya bewarna putih, dan mempunyai titk leleh dan seluruhnya mengandung minyak atau lemak. Shortening banyak digunakan dalam bahan pangan, terutama pada pembuatan kue dan roti panggang. Ada juga vanaspati adalah minyak atau lemak dengan tekstur semi padat dan mengalami proses pemucatan warna. Karna lemak hewan yang bahan dasarnya terbatas, maka pembuatan vanaspati menggunakan minyak kelapa sawit CPO yang memiliki kualitas dan asam lemak bebas yang rendah (Soraya, 2013).

2.3.2 Olahan Nonpangan

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu minyak nabati yang dikonsumsi oleh masyarakat dunia selain minyak kelapa, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak biji lobak, minyak biji kapas, minyak biji bunga matahari, minyak jagung, minyak wijen, dan minyak kacang tanah. Berdasarkan kegunaannya, minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan utama untuk produk-produk kebutuhan pokok masyarakat, seperti minyak goreng, margarine, detergen, sabun , kosmetik, dan obat-obatan (Andoko, 2013).

Oleokimikal adalah bahan baku industri yang diperoleh dari minyak nabati, termasuk diantaranya minyak sawit dan minyak inti sawit. Untuk menggambarkan luasnya ruang lingkup industri oleokimikal, berikut skema sederhananya: (Satyawibawa, 1992).

Untuk menggambarkan luasnya ruang lingkup industri oleokimikal, berikut skema sederhananya: (Satyawibawa, 1992)

Tekstil, kertas, kulit

asam lemak Kosmetik

lemak alkohol Pestisida, detergen

lemak amina Sabun, vernis

metil ester bahan pemadam api

gliserin lilin, cat

Asam lemak merupakan salah satu bahan baku dasar oleokimikal. Asam lemak minyak sawit dihasilkan dari proses hidrolisis, baik secara kimiawi maupun enzimatik. Proses hidrolisis enzimatik menggunakan enzim lipase dari jamur Aspergillus niger dinilai lebih menghemat energi karna dapat berlangsung pada suhu 10-25 ºC . Selain itu proses ini juga dapat dilakukan pada fase zat padat, tidak seperti proses hidrolisis pada umumnya yang dilakukan dengan fase cair. Namun, hidrolisis enzimatik mempunyai kekurangan pada kelambatan prosesnya yang berlangsung 2–3 hari. Asam lemak yang dihasilkan dari proses lebih lanjut, yaitu dihidrogenasi, lalu didestilasi dan selanjutnya difraksinasi sehingga dihasilkan asam-asam lemak murni.

Oleokimikal dasar

Asam lemak murni digunakan sebagai bahan untuk detergen, bahan sofftener (pelunak) untuk produksi makanan, tinta, tekstil, aspal dan perekat. Dibandingkan detergen yang menggunakan bahan sintetik dari minyak bumi seperti senyawa etilen dan paraffin. Bahan detergen dari minyak nabati, diantaranya minyak kelapa sawit mempunyai keunggulan, antara lain sifatnya lebih biodegradable (lebih mudah diuraikan). Sedangkan pertimbangan yang lain dari segi ekonomis dan pemakaian minyak nabati sebagai bahan baku lebih menguntungkan.

Lemak alkohol juga termasuk bahan baku oleokimikal merupakan hasil lanjutan dari pengolahan asam lemak. Lemak alkohol merupakan bahan dasar pembuatan detergen, yang umumnya berasal dari metil ester asam laurat. Minyak inti sawit yang kaya akan asam laurat bersifat baik dalam bahan dasar pembuatan lemak alkohol. Lemak amina juga termasuk bahan oleokimikal dan digunakan sebagai bahan dalam industri plastik, sebagai pelumas dan industri tekstil dan banyak lagi. Metil ester dihasilkan melalui proses waterifikasi ( metanol dan etanol) unsur ini merupakan hasil antara asam lemak pada pembuatan lemak alkohol dan digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, dan juga subtitusi diesel (Satyawibawa, 1992).

2.3.3 Minyak Sawit Sebagai Obat

Selain sebagai bahan baku untuk industri makanan, minyak sawit juga memiliki potensi yang cukup besar dalam industri-industri non-pangan, dari industri farmasi sampai industri oleokimikal. Minyak sawit sebagai bahan baku

dengan sebagai pigmen dari warna kuning jingga, warna karoten ini kurang diminati oleh konsumen. Sehingga di pabrik karoten dibuang, padahal dalam industri farmasi karoten dimanfaatkan sebagai obat kanker paru-paru dan payudara. Selain sebagai obat anti kanker, karoten juga sebagai sumber vitamin A yang cukup potensial. Selain karoten, kandungan tokoferol dikenal sebagai antioksidan alam dan juga sumber vitamin E yang terdapat didalam CPO. Manfaat lainnya untuk mengurangi kerusakan sel-sel tubuh (Satyawibawa, 1992).

2.4 Standar Mutu

Minyak sawit memegang peranan penting dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, syarat mutu harus menjadi perhatian utama dalam perdagangannya. Istilah mutu minyak sawit banyak di bedakan menjadi dua arti. Pertama, benar-benar murni dan tidak bercampur dengan minyak nabati lain. Mutu minyak sawit tersebut dapat ditentukan dengan menilai sifat-sifat fisiknya. Kedua, sawit memiliki syarat mutu berdasarkan spesifikasi standar mutu internasional yang meliputi asam lemak bebas (ALB), kadar air, ukuran pemucatan, kadar kotoran, dan kadar logam seperti logam besi, tembaga, peroksida. Kebutuhan mutu minyak sawit yang digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan nonpangan masing-masing berbeda. Oleh karena itu keaslian, kemurnian, kesegaran, maupun aspek higienisnya harus lebih diperhatikan. Rendah nya mutu minyak sawit dapat merugikan pihak konsumen, seperti pabrik olahan pangan dan olahan non pangan. Selain itu konsumen akan menambah banyak biaya untuk memperoleh minyak dengan mutu yang baik. Rendahnya mutu minyak sawit sangat ditentukan oleh

banyak faktor diantaranya faktor asam lemak bebas, kadar air, kadar kotoran, kadar zat penguap, bilangan peroksida, kontaminasi, kadar zat menguap, bilangan iodine, bilangan penyabunan (Fauzi, Y,2012).

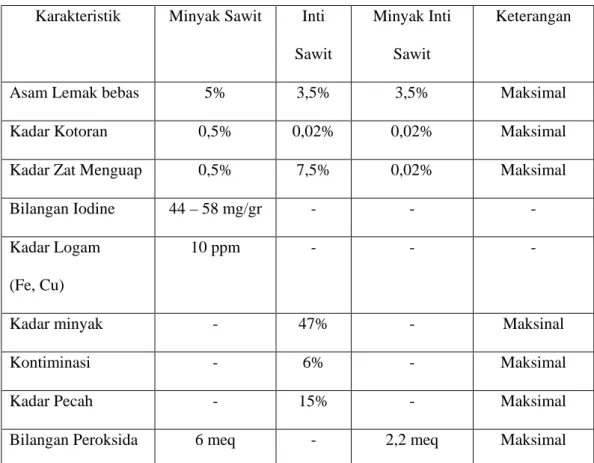

Faktor yang berkaitan dengan standar mutu minyak sawit dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini (Fauzi,Y, 2012)

Tabel 2 Standar Mutu Minyak Sawit, Minyak Inti Sawit dan Inti Sawit

Karakteristik Minyak Sawit Inti Sawit

Minyak Inti Sawit

Keterangan

Asam Lemak bebas 5% 3,5% 3,5% Maksimal

Kadar Kotoran 0,5% 0,02% 0,02% Maksimal

Kadar Zat Menguap 0,5% 7,5% 0,02% Maksimal

Bilangan Iodine 44 – 58 mg/gr - - -

Kadar Logam (Fe, Cu)

10 ppm - - -

Kadar minyak - 47% - Maksinal

Kontiminasi - 6% - Maksimal

Kadar Pecah - 15% - Maksimal

Bilangan Peroksida 6 meq - 2,2 meq Maksimal

Keterangan : untuk dapat memperoleh minyak sawit dan minyak sawit inti yang baik, perlu di memenuhi syarat yang tertera pada tabel.

2.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu minyak kelapa sawit

Rendahnya mutu minyak sawit sangat di tentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat langsung dari sifat pohon induknya, penanganan

akan dikemukakan beberapa hal secara langsung berkaitan dengan penurunan mutu minyak kelapa sawit dan sekaligus cara pencegahananya, serta standar mutu minyak sawit yang dikehendaki konsumen (Satyawibawa, 2002).

2.4.1.1 Free fatty acid (asam lemak bebas)

Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak sawit sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan redenmen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan dalam terbentuk asam lemak bebas dalam minyak sawit. Kenaikan kadar ALB ditentukan mulai dari saat tandan dipanen sampai tandan diolah dipabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa antara gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak sawit antara lain (Satyawibawa, 2002).

a. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat waktu, yang dimana pemanenan buah tidak boleh pada waktu buah masih mentah dan keterlambatan waktu panen yang membuat buah menjadi kemasakan.

b. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. c. Penumpukan buah yang terlalu lama.

d. Proses hidrolisa selama pemrosesan di pabrik.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka akan dilakukan dengan beberapa pencegahan. Pemanenan pada waktu yang tepat merupakan salah

satu usaha untuk menekan kadar ALB sekaligus menaikan rendemen minyak. Pemetikan buah sawit disaat belum matang (saat proses biokimia dalam buah belum sempurna) menghasilkan glyserida, sehingga mengakibatkan terbentuknya ALB dalam minyak sawit. Sebaliknya, pemetikan setelah batas tepat panen yang ditandai dengan buah yang berjatuhan dan menyebabkan luka pada buah yang lainnya, akan menyebabkan penguraian enzim pada buah sehingga menghasilkan ALB dan akhrinya terikut dalam buah sawit yang masih utuh akibatnya kadar ALB meningkat. Untuk itulah, pemanenan buah harus dikaitkan dengan kriteria matang panen sehingga dihasilkan minyak kelapa sawit yang berkualitas tinggi.

Dikaitkan dengan pencegahan kerusakan buah sawit dalam jumlah banyak, telah dikembangkan beberapa metode pemungutan dan pengangkutan buah. Dengan cara tersebut akan mengefisiensikan waktu yang digunakan untuk pembongkaran, pemuatan, maupun pemupukan sawit yang terlalu lama. Dengan demikian, pemebentukan ALB selama pemetikan, pengumpulan, penimbunan, dan pengangkutan buah dapat dikurangi. Peningkatan kadar ALB juga dapat terjadi disaat proses hidrolisa pabrik. Pada proses tersebut terjadi penguraian kimiawi yang dibantu oleh air pada suhu tertentu merupakan efek samping yang tidak diinginkan, mutu minyak menurun sebab air pada kondisi suhu tertentu bukan membantu proses pengolahan tetapi malah menurunkan mutu minyak. Untuk itu, setelah akhir proses pengolahan minyak sawit dilakukan pengeringan dengan bejana hampa oada suhu 90ºC. Sebagian ukuran standar mutu dalam perdagangan international untuk ALB ditetapkan tidak melebihi 5%.

Pencegahan selanjutnya dengan merebus buah dengan baik. Perebusan akan merusak enzim lipase yang menyebabkan pembentukan ALB. Asam lemak bebas menyebabkan bau tengik pada minyak sawit, sehingga dapat mempengaruhi produk-produk olahanya. Melalui proses deasidifikasi yaitu dengan metode yang menghilangkan bau dan diperoleh asam lemak bebas yang rendah dan serta dapat meminimalkan kerusakan dari karoten. Penambahan NaOH juga dapat mengurangi asam lemak bebas (Soraya,2013).

Lemak hewan dan nabati yang masih berada dalam jaringan, biasanya mengandung enzim yang dapat menghidrolisa lemak. Semua enzim yang termasuk golongan lipase, mempu menghidrolisa lemak netral (trigliserida) sehingga menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol, namun enzim tersebut aktif oleh panas. Dalam organisme hidup enzim pada umumnya berada dalam bentuk aktif, sehingga lemak yang terdapat dalam jaringan lemak tetap bersifat netaral dan masih utuh. Dalam organ tertentu misalnya hati dan pankreas yang kegiatan proses metabolisme cukup tinggi, sehingga menghasilkan sejumlah asam lemak bebas. Jika organisme telah mati, maka koordinasi mekanisme sel-sel akan rusak dan enzim lipase mulai bekerja dan merusak molekul lemak. Indikasi enzim lipase dalam organ yang mati dapat diketahui dengan kenaikan bilangan asam. Sebagai contoh, minyak nabati hasil ekstraksi dari biji-bijian atau buah yang disimpan dalam jangka panjang dan terhindar dari proses oksidasi, ternyata mengandung bilangan asam tinggi, hal ini terutama disebabkan akibat kombinasi kerja enzim lipase dalam jaringan dan enzim yang dihasilkan oleh kontaminasi mikroba. Asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses hidrolisa dan oksidasi

biasanya bergabung dengan lemak netral. Asam lemak bebas dalam jumlah kecil mengaikibatkan rasa tidak lezat. Asam lemak bebas juga mengaikbatkan karat dan warna gelap jika lemak dipanaskan dalam wajan besi (Ketaren, 1986).

Beberapa jenis jamur, ragi dan bakteri mampu menghidrolisa molekul lemak. Diantaranya adalah : Staphylococcus aureus, Staphpyogenes albus, Bacillus pyocyaneus, B. Piodigious, B. cholerae, B. Typhosus, strepto B. Proteus, B. Putrificus, B. punctatm, B. coli, Clostridum botulinum dan berbagai macam species Pseudumonas sp dan Achromobacter sp. Jamur yang mampu menghidrolisasi lemak antara lain Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizophus, Monilla, Oidium, Cladosporium, dan beberapa spesies ragi. Hidrolisa lemak oleh mikroba ini dapat berlangsung dalam suasana aerobik dan anaerobik (Satyawibawa, 2002).

2.4.1.2 Kadar Zat Menguap dan Kotoran

Meskipun kadar ALB dalam minyak sawit kecil, tetapi belum menjamin mutu minyak sawit itu baik. Minyak sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan baku dalam industri nopangan saja, tetapi banyak industri pangan yang membutuhkannya. Untuk itu kemantapan minyak sawit harus dijaga dengan cara membuang kotoran dan zat penguap dengan peralatan pemurnian modren. Kadar zat menguap tidak boleh lebih dari 0,1% (Satyawibawa, 2002).

2.4.1.3 Kadar Logam

pertama yang harus dilakukan untuk menghindari terikutnya logam yang bersal dari alat-alat yang berbahan logam. Dengan adanya logam yang melebihi batas, logam-logam tersebut akan menjadi katalisator yang menstimulir terjadinya reaksi oksidasi minyak sawit. Reaksi ini dapat dilihat dengan memonitor perubahan warna yang semakin gelap dan akhrinya menyebabkan bau tengik. Didalam minyak sawit sebenarnya sudah memiliki senyawa alami yang dapat menangkal terjadinya reaksi oksidasi, senyawa tersebut adalah tokoferol. Namun, kemampuan tokoferol untuk menahan reaksi oksidasi adalah terbatas. Jika kadar logam yang terdapat dalam sawit sangat banyak, maka tokoferol sudah tidak mampu menahannya (Satyawibawa, 2002).

Semua alat diusahakan terbuat dari stainlish steel sebab, reaksi antara asam lemak yang terkandung dalam minyak sawit dengan logam membentuk senyawa yang membantu terjadinya reaksi oksidasi. Semakin banyak logam terbentuk, maka kadar ALB akan semakin tinggi. Untuk itulah, tangki timbun dan tangki kapal dilapisi epoxy untuk menghindari sentuhan secara langsung dengan logam. Sebagai standar mutu internasional ditetapkan kadar logam besi maksimal 10 ppm dan logam tembaga 5 ppm (Satyawibawa, 2002).

2.4.1.4 Angka Oksidasi

Kerusakan lemak yang utama adalah timbul bau dan rasa tengik yang disebut dengan proses ketengikan. Hal ini disebabakan oleh otooksidasi radikal

bebas (pembentukan radikal bebas) asam lemak tidak jenuh dalam lemak. Otooksidasi dimulai dari pembentukan radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, peroksida lemak, logam-logam berat Cu, Fe, CO, Mn, dan logam-logam lain. Faktor-faktor penyebab ketengikan diantaranya ketengikan oleh oksidasi yang terjadi bila kontak antara sejumlah oksigen dengan minyak dan lemak, ketengikan oleh enzim dan ketengikan oleh proses hidrolisa karna terdapatnya sejumlah air dalam minyak atau lemak. Untuk mencegah ketengikan harus menghindari dari logam besi, tembaga. Konsumen atau pabrik yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku dapat menilai mutu dan kualitasnya dengan melihat angka oksidasi. Dari angka ini dapat diperkirakan sampai sejauh mana proses oksidasi berlangsung, sehingga dapat pula dinilai kemampuan minyak sawit untuk menghasilkan barang jadi yang memiliki daya tahan dan daya simpan yang lebih lama. Sebagai standar umum dipakai angka 10 meq (miligram equivalent), tetapi ada yang memakai standar lebih ketat lagi 6 meq. Melebihi ketetapan yang sudah ditetapkan akan dipastikan kulitas minyak tidak baik (Winarno, 1992).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan oksidasi lemak (Ketaren, 1986)

a. Pengaruh suhu, kecepatan oksidasi lemak yang dibiarkan diudara akan bertambah dengan kenaikan suhu dan penurunan suhu. Untuk mengurangi kerusakan bahan pangan lemak dan agar tahan dalam waktu lama disimpan dalam ruang dingin.

b. Pengaruh cahaya, cahaya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya ketengikan. Sedangkan kombinasi antara oksigen dan cahaya akan mempercepat proses oksidasi.

2.4.1.5 Pemucatan Warna Minyak

Minyak sawit mempunyai warna kuning oranye sehingga jika digunakan sebagai bahan baku untuk pangan perlu dilakukan pemucatan. Pemucatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan warna yang lebih memikat dan sesuai dengan kebutuhannya. Keintensifan pemucatan minyak sawit sangat ditentukan oleh kualitas minyak sawit yang bersangkutan. Semakin jelek mutunya, maka biaya pemucatan semakin besar. Dengan demikian, minyak sawit yang bermutu baik akan mengurangi biaya pemucatan pada pabrik konsumen. Berdasarkan mutu minyak sawit untuk melakukan pemucatan dengan alat lovibond dapat memberi dosis bahan pemucatan yang dibutuhkan, biaya, serta rendemen hasil akhir yang diperoleh. Mutu untuk pemasaran minyak sawit harus memperhatikan faktor-faktornya agar mutu dan kualitas minyak di Indonesia selalu dapat terjaga (Swadaya,1993).

2.4.1.6 Kadar Air

Jumlah kandungan air pada hasil pertanian akan mempengaruhi daya tahan tersebut terhadap serangan mikroba. Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, maka sebagian akan dihilangkan hingga mencapai kadar air yang sudah ditetapkan untuk. Proses pengeringan minyak sawit dilakukan dengan sistem pengeringan hampa udara untuk mengurangi kadar air minyak hingga dibawah 0,8 % (Pardamean, 2012).

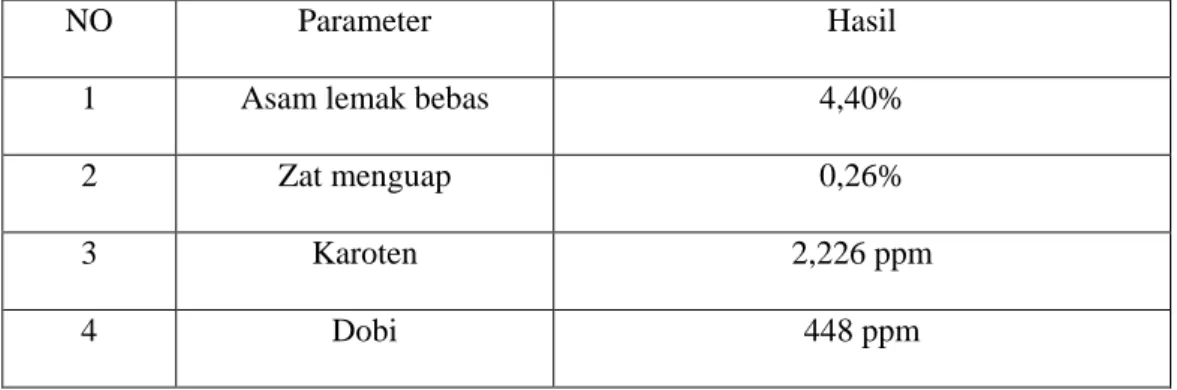

Persyaratan mutu minyak kelapa sawit yang baik perlu diperhatikan untuk menjamin kualitas minyak CPO yang baik, berikut dibawah ini persyaratan mutu mutu minyak di PT.SAN-13 dapat dilihat dari Tabel 3 dibawah ini

Tabel 3. Syarat mutu dari beberapa parameter CPO PT. SAN-13

NO Parameter Hasil

1 Asam lemak bebas 4,40%

2 Zat menguap 0,26%

3 Karoten 2,226 ppm

4 Dobi 448 ppm

Keterangan : Dari tabel diatas menunjukan hasil analisa beberapa parameter, diantranya asam lemak bebas 4,40% memenuhi syarat standar nasional Indonesia 01-2901-2006.

BAB III