Oseana, Volume XXX, Nomor 1, 2005 : 1-8 ISSN 0216-1877

STATUS PERIKANAN HIU DAN ASPEK PENGELOLAANNYA

OlehFahmi 1) dan Dharmadi 2)

ABSTRACT

SHARK FISHERY STATUS AND ITS MANAGEMENT ASPECTS. Indonesia has the highest production of sharks and rays in the world. Unfortunately, there are no reliable species-specific catch data available from the Indonesian fisheries and there is no control and any regulations to manage this resource. Concerns over the impact of fishing on shark population around the world are currently rising. These make some developed countries apply fisheries management system in their coun-tries. Moreover, a world conservation union (IUCN) is also preparing plan of ac-tions for sharks and rays management and conservation status for shark species.

KONDISI PERIKANAN HIU DI INDONESIA

Sejak tahun 1970 usaha perikanan hiu di Indonesia telah berlangsung sangat pesat, ketika sumberdaya tersebut menjadi hasil usaha sampingan dari perikanan tuna dengan menggunakan pancing rawai (tuna longline). Meskipun perikanan hiu di Indonesia ini hanyalah sebagai usaha sampingan (by catch) dari usaha perikanan lainnya, akan tetapi produksi yang dihasilkannya menunjukkan nilai yang signifikan. Sejak tahun 1988 ketika harga sirip hiu di pasaran dunia meningkat, usaha perikanan hiu berkembang cukup pesat, bahkan di beberapa daerah sentra nelayan di Indonesia menjadikan komoditi hiu sebagai hasil tangkapan utamanya (target species). Beberapa alat tangkap yang biasa digunakan untuk

menangkap hiu, baik sebagai hasil tangkapan sampingan ataupun tangkapan utama, antara lain adalah jaring insang apung (drift gill net), rawai permukaan (surface longline), rawai dasar (bottom longline) dan jaring hiu (dahulu dikenal sebagai jaring trawl).

Usaha perikanan hiu yang menjanjikan di negara kita ini menjadikan nilai produksi hiu di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1987, produksi perikanan hiu di Indonesia tercatat sebesar 36.884 ton, kemudian pada tahun 2000, produksi hiu tersebut meningkat hingga hampir dua kali lipat, yaitu sebesar 68.366 ton (DHARMADI & FAHMI 2003). Bahkan menurut catatan FAO, Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara yang paling banyak memproduksi hiu dan pari setiap tahunnya (STEVENS et al. 2000); (TRAFFIC 2002).

1)

Bidang Sumberdaya Laut, Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI, Jakarta

2)

Predikat tersebut di satu sisi dapat membuat Indonesia bangga, akan tetapi di lain pihak justru sebaliknya. Walaupun negara In-donesia merupakan negara yang memiliki jumlah produksi hiu terbesar setiap tahunnya, akan tetapi sampai saat ini tidak ada satu peraturan pun yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pengaturan dan pengelolaan sumberdaya tersebut. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap kelangsungan sumberdaya hiu di Indonesia. Dengan adanya usaha perikanan hiu yang intensif tetapi tanpa adanya pengawasan ataupun peraturan yang mengatur jumlah tangkapan ataupun ukuran yang layak tangkap, maka dapat mengakibatkan sumberdaya hiu yang ada di perairan Indone-sia di masa mendatang terancam. Kendala ini dapat diperparah dengan tidak adanya pengetahuan yang cukup mengenai sumberdaya hiu, baik di kalangan nelayan maupun pemerintah. Hingga saat ini pengetahuan mengenai kehidupan dan jenis-jenis hiu yang ada di Indonesia masih sangatlah minim.

Di kalangan masyarakat nelayan, pengetahuan mereka mengenai jenis-jenis hiu secara spesifik masih sangat rendah. Umumnya mereka hanya menggolong-golongkan hiu berdasarkan kualitas siripnya. Sedangkan dari kalangan pemerintah (dalam hal ini departemen perikanan yang terkait), upaya yang dilakukan hingga saat ini hanya mengelompokkan semua jenis ikan hiu kedalam satu kelompok ikan saja yaitu kelompok ikan hiu dalam data-data produksi tahunannya. Perlakuan tersebut berbeda dengan jenis-jenis ikan ekonomis penting lainnya, seperti ikan-ikan pelagis kecil ataupun tuna yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya dalam data statistik perikanan Indone-sia.

Terkait dengan hal tersebut, pada kenyataannya ikan hiu yang tergolong dalam ikan bertulang rawan (Chondrichthyes), terdiri atas lebih dari 400 jenis, bersama-sama dengan kelompok ikan pari, hiu gergaji, hiu pari dan

chimaera (sekitar 600 spesies) (CAMHI et al. 1998); (COMPAGNO 1984) dan (COMPAGNO 2002). Sedangkan di perairan Indonesia, diperkirakan terdapat lebih dari 200 jenis hiu yang ditangkap oleh nelayan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Indonesia dan Australian sejak tahun 2001, telah tercatat 140 jenis ikan hiu dan pari yang ditangkap oleh nelayan Indonesia di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, seiring berlanjutnya penelitian mengenai komoditi ikan tersebut.

ISU KONSERVASI ELASMOBRANCHII DI DUNIA

Ikan hiu sebagai salah satu jenis ikan bertulang rawan (Elasmobranchii), telah menjadi salah satu isu yang sedang hangat dibicarakan di dunia internasional. Kelompok ikan ini merupakan makhluk hidup yang unik, karena termasuk dalam salah satu jenis hewan purba yang masih hidup dan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan ikan-ikan bertulang sejati. Secara umum, ikan hiu memiliki sifat-sifat seperti:

• Fekunditas yang rendah • Pertumbuhan yang lambat

• Memerlukan waktu yang lama untuk mencapai usia dewasa

• Umur yang panjang

• Resiko kematian yang tinggi di semua tingkat umur (CAMHI et al. 1998); (STEVENS et al. 2000). Keunikan sifat kelompok ikan bertulang rawan tersebut, menyebabkan populasinya amat mudah dipengaruhi oleh aktifitas manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Beberapa jenis hiu kini terancam kepunahan dikarenakan beberapa faktor yang menye-babkannya, antara lain sebagai berikut:

• Siklus hidup hiu yang panjang dan kemampuan reproduksi yang rendah, serta membutuhkan waktu lama mengakibatkan mudah terjadi over-eksploitasi pada sumberdaya hiu karena kemampuan pulihnya yang rendah.

• Pertumbuhan perikanan yang cepat, tetapi tidak disertai oleh peraturan dan pengawasan yang tepat sehingga tidak ada batasan dalam perdagangan hiu di dunia internasional.

• Tingkat kematian hiu sangat tinggi akibat tangkapan yang tidak disengaja (incidental take) oleh nelayan, sehingga tak jarang ikan-ikan yang tertangkap tersebut dibuang kembali ke laut. • Penurunan kualitas areal pembesaran

ikan dan daerah-daerah pantai, estuaria maupun air tawar akibat pembangunan, over-eksploitasi dan pencemaran (CAMHI et al. 1998).

Saat ini di beberapa negara, khususnya negara-negara yang sudah lebih maju seperti Australia, Selandia Baru dan Jepang, perikanan hiu sudah dikelola dengan cukup baik. Model-model pengelolaan terhadap sumberdaya hiu telah mulai diterapkan dan pemahaman mengenai sumberdaya tersebut telah disosialisasikan di kalangan praktisi perikanan, baik nelayan maupun pihak-pihak yang tekait dengan usaha perikanan hiu. Sebagai contoh, Australia melalui AFMA (The Australian Fish-eries Management Authority) hanya mengeluarkan 125 izin penangkapan dengan menggunakan jaring insang dan 35 izin untuk menggunakan pancing yang diberikan pada kapal ikan yang menangkap ikan-ikan hiu dasar yang ada di wilayah tersebut (WALKER 1999). Sedangkan pengelolaan perikanan hiu di Selandia Baru, diatur oleh suatu sistem pengelolaan kuota (The Quota Management System, QMA) (FRANCIS & SHALLARD 1999). Bahkan di Amerika dan Meksiko, terdapat pembatasan areal penangkapan jenis hiu pelagis. Nelayan di negara tersebut dilarang untuk menangkap hiu-hiu dalam jarak kurang dari 100 mil dari garis pantai (HOLTS et al. 1998).

Masalah yang masih dihadapi oleh negara-negara yang telah menerapkan pengelolaan tersebut, adalah masih adanya

kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti ataupun para pengambil keputusan dalam usaha mengevaluasi dan memantau populasi hiu di alam, karena terbatasnya informasi mengenai hal tersebut, perangkat pengelolaan dan kesadaran dari para pengambil keputusan (political will). Kendala yang umum dihadapi dalam penerapan pengelolaan tersebut adalah angka kematian akibat penangkapan tidak sepenuhnya tercatat, karena rendahnya kemampuan untuk mengidentifikasi ikan ataupun karena sebagai hasil tangkapan sampingan, sehingga tidak termasuk dalam laporan hasil tangkapan utama. Sumber ataupun jumlah produksi hiu yang masuk dalam perdagangan internasional sangat sulit untuk terdeteksi. Di lain pihak, sedikitnya publikasi mengenai identifikasi hiu di dunia juga menyulitkan nelayan maupun para praktisi perikanan di dunia untuk mengenali jenis-jenis hiu yang ada di dunia, khususnya jenis-jenis yang jarang ditemui ataupun tergolong langka, sehingga usaha untuk mengelola ataupun melindungi jenis-jenis tersebut mendapatkan kendala (CAMHI et.al. 1998).

USAHA KONSERVASI SUMBERDAYA HIU

Dalam skala internasional, telah cukup banyak badan-badan internasional yang menfokuskan diri pada usaha konservasi hiu dan pari (elasmobranchii). Salah satu badan internasional yang amat peduli terhadap sumberdaya tersebut adalah IUCN (The World Conservation Union) yang membentuk Shark Specialist Group (SSG) pada tahun 1991, sebagai bagian dari komisi penyelamatan jenis (Species Survival Comission). Tujuan kelompok ini dibentuk adalah sebagai mediator bagi usaha konservasi hiu, pari dan Chimaera (Condrichthyans). Para anggotanya berusaha untuk menyusun laporan mengenai status ikan-ikan bertulang rawan dan menyiapkan rencana aksi (Action plan) bagi kelompok ikan ini. Penyusunan laporan mengenai status ikan-ikan bertulang rawan di dunia dilakukan dengan

mengulas status populasi dan status perikanan hiu, serta pemberian status konservasi baik secara regional maupun global untuk beberapa jenis ikan yang dipilih. Selain itu, juga menentukan kondisi jenis ikan yang sedang ataupun akan terancam keberadaaannya (CAMHI et al. 1998).

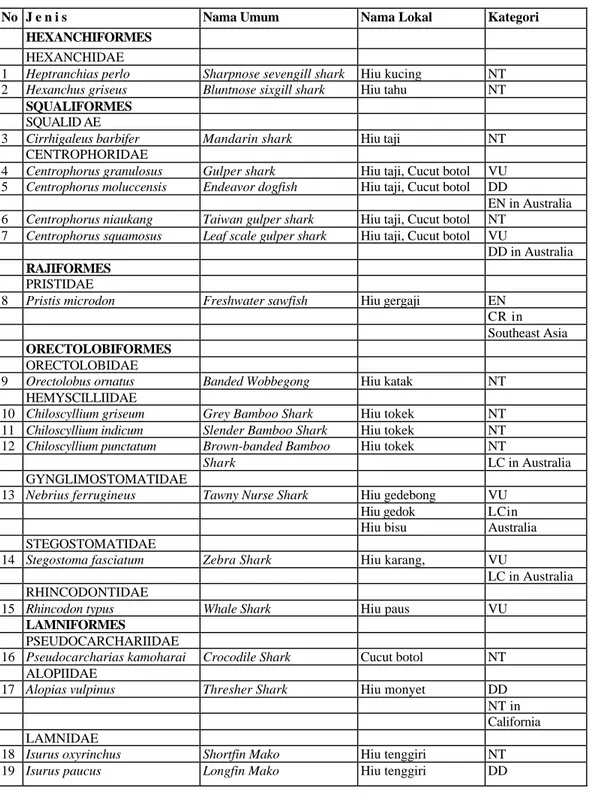

Rencana aksi yang dilakukan SSG antara lain adalah dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kelangsungan kehidupan populasi ikan-ikan bertulang rawan dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memulihkan jenis-jenis yang terancam ataupun yang menurun jumlahnya. Laporan yang dibuat oleh SSG juga akan memperbaharui daftar hewan yang masuk dalam CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Selain itu, SSG juga memberikan laporan kepada FAO sebagai salah satu badan dunia yang berada di bawah PBB. Melalui badan tersebut, dibentuk sebuah komite perikanan yang menyusun suatu panduan (guideline) yang bersifat global maupun regional terhadap usaha pengelolaan dan konservasi sumberdaya hiu (PoA of Shark for Conservation and Management). Salah satu bentuk laporan tersebut adalah mengeluarkan red list atau daftar status bagi beberapa jenis ikan, berdasarkan beberapa kategori status seperti terancam punah, hampir terancam, dan lain sebagainya (CAMHI et al. 1998). Beberapa jenis hiu dan pari yang terdapat di Indonesia dan cukup sering dijumpai di tempat-tempat pelelangan ikan di wilayah In-donesia, bahkan termasuk ke dalam daftar sta-tus yang dikeluarkan oleh IUCN seperti tercantum dalam Tabel 1.

KATEGORI STATUS JENIS IKAN DALAM RED LIST

Di dalam daftar merah (red list) IUCN, terdapat beberapa status yang diberikan terhadap jenis-jenis ikan sesuai dengan kondisi

sumberdayanya di dunia ataupun di negara-negara tertentu yang memberikan status tersebut. Beberapa status konservasi ikan dalam red list tersebut, disesuaikan dengan kategori sebagai berikut (IUCN-SSC 2001): 1. Punah (Extinct, EX)

Kategori ini diberikan kepada jenis yang telah benar-benar tidak ada lagi di dunia. Jenis yang dikatakan punah didasarkan pada tidak ditemukannya jenis tersebut di habitatnya, berdasarkan hasil penelitian yang menyeluruh dan cukup lama pada habitat yang diduga menjadi tempat hidup jenis tersebut.

2. Punah di alam (Extinct in the wild, EW) Kategori ini diberikan pada jenis yang tidak ditemukan lagi di alam bebas, tapi masih ditemukan di tempat penangkaran ataupun lokasi-lokasi yang sudah dilindungi, seperti cagar alam, suaka margasatwa dan sebagainya.

3. Sangat terancam (Critically endangered, CR)

Kategori ini diberikan kepada jenis yang diyakini mendekati kepunahan di alam. 4. Terancam (Endangered, EN)

Jenis ini diyakini memiliki resiko kepunahan di alam yang sangat tinggi.

5. Rawan (Vulnerable,VU)

Kategori ini diberikan kepada jenis ini dikhawatirkan memiliki resiko tinggi terhadap kepunahan di alam.

6. Hampir terancam (Near threatened, NT) Kategori ini diberikan kepada jenis yang diyakini akan terancam keberadaannya di masa mendatang, apabila tidak ada usaha pengelolaan terhadap jenis tersebut. 7. Tidak mengkhawatirkan (Least concern, LC)

Kategori ini diberikan kepada jenis-jenis yang tidak termasuk ke dalam kriteria di atasnya. Umumnya diberikan kepada jenis- jenis yang mempunyai sebaran yang luas dan kelimpahan yang tinggi.

8. Minim informasi (Data deficient, DD) Kriteria ini diberikan kepada jenis yang belum mempunyai informasi dan data-data yang cukup untuk bias dimasukkan dalam kriteria terancam. Untuk itu, masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut, baik mengenai kelimpahan maupun sebarannya. 9. Belum dievaluasi (Not evaluated, NE)

Diberikan pada jenis-jenis yang belum dievaluasi untuk ditentukan kriterianya. USAHA PENGELOLAAN SUMBERDAYA

HIU DI INDONESIA

Menanggapi makin gencarnya isu konservasi hiu di dunia, maka pemerintah Indo-nesia, dalam hal ini departemen-departemen terkait seperti Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan LIPI mulai menanggapi isu konservasi hiu di negara ini. Langkah awal yang telah dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan elasmobranchii (hiu dan pari) adalah melakukan kerjasama dengan pemerintah Australia, yakni melalui penelitian bersama mengenai sumberdaya hiu dan pari di Indonesia. Diharapkan kerjasama penelitian yang dibina tersebut dapat menghasilkan suatu rencana aksi (Action plan) pengelolaan sumberdaya perikanan hiu dan pari di Indone-sia. Program-program lain yang juga mendukung untuk tersusunnya rencana pengelolaan tersebut antara lain adalah SEAFDEC (yang dilaksanakan oleh DKP) dan Sensus Biota Laut yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI. Selain itu, Akuarium Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah (ATT-TMII) bersama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan DKP juga merencanakan melakukan penelitian dan usaha pembudidayaan jenis hiu gergaji (Pristis microdon) yang merupakan jenis yang dalam Red list - IUCN, termasuk dalam kategori "sangat terancam" (CR) di wilayah Asia Tenggara. Diharapkan langkah-langkah usaha pengelolaan ini dapat terus berkelanjutan, sehingga terbentuk suatu sistem pengelolaan sumberdaya perikanan di Indone-sia secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

CAMHI, M., S. FOWLER, J. MUSICK, A. BRAUTIGAM and S. FORDHAM 1998. Sharks and their relatives, ecology and conservation. Occasional Paper of the IUCN Species Survival Commission No.20. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 39p. COMPAGNO, L.J.V. 1984. Sharks of the world,

an annotated and illustrated catalogue of sharks species known to date. Part 1. Hexanchiformes to Lamniformes. FAO Fisheries Synopsis No. 125, Vol.4, Part 1. Rome 249p.

COMPAGNO, L.J.V. 2002. Sharks of the world, an annotated and illustrated catalogue of sharks species known to date. Vol.2. Bullhead, mackerel and carpet sharks (Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes). FAO Species cata-logue for Fishery purpose No.1, Vol.2. Rome. 269p.

DHARMADI and FAHMI 2003. Fisheries characteristic of artisanal sharks and rays in Indonesian waters. In : Proceeding of the Seminar on Marine and Fisheries Jakarta, 15-16 December 2002. Agency for Marine and Fisheries Research, MMAF. p.122-129.

FRANCIS, M.P. and SHALLARD, B. 1999. New Zealand shark fishery management. In: Case studies of the management of elasmobranch fisheries (R. Shotton, Ed.). FAO. Rome.p. 515-551.

HOLTS, D.B., A. JULIAN, O. SOSA-NISHIZAKI, and N.W. BARTOO 1998. Pelagic sharks fisheries along the west coast of the United States and Baja Cali-fornia, Mexico. Fisheries Research 39: 115-125.

IUCN-SSC 2001. IUCN Red list categories and criteria. IUCN-The World Conservation Union. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 34p. STEVENS, J.D., BONFIL, R., DULVY, N.K., and

WALKER, P.A. 2000. The effects of fish-ing on sharks, rays and chimaeras (chondrichthyans), and the implications for marine ecosystem. ICES Journal of Marine Science, 57:476-494.

TRAFFIC 2002. A CITES priorities: Sharks and the twelfth meeting of the conference of the parties to CITES, Santiago Chile. IUCN and TRAFFIC Briefing document, page 2. (Online) Available at : h t t p : / / w w w . t r a f f i c . o r g / n e w s / Sharks CoP12.pdf. Accessed 6 Febru-ary 2004.

WALKER, T.I. 1999. Southern Australian shark fishery management. In : Case studies of the management of elasmobranch fish-eries (R. Shotton, Ed.). FAO. Rome. p.480-514.

Tabel 1. Beberapa jenis hiu yang termasuk dalam daftar merah (red list) IUCN

No J e n i s Nama Umum Nama Lokal Kategori HEXANCHIFORMES

HEXANCHIDAE

1 Heptranchias perlo Sharpnose sevengill shark Hiu kucing NT

2 Hexanchus griseus Bluntnose sixgill shark Hiu tahu NT

SQUALIFORMES SQUALID AE

3 Cirrhigaleus barbifer Mandarin shark Hiu taji NT

CENTROPHORIDAE

4 Centrophorus granulosus Gulper shark Hiu taji, Cucut botol VU

5 Centrophorus moluccensis Endeavor dogfish Hiu taji, Cucut botol DD

EN in Australia

6 Centrophorus niaukang Taiwan gulper shark Hiu taji, Cucut botol NT

7 Centrophorus squamosus Leaf scale gulper shark Hiu taji, Cucut botol VU

DD in Australia RAJIFORMES

PRISTIDAE

8 Pristis microdon Freshwater sawfish Hiu gergaji EN

CR in Southeast Asia ORECTOLOBIFORMES

ORECTOLOBIDAE

9 Orectolobus ornatus Banded Wobbegong Hiu katak NT

HEMYSCILLIIDAE

10 Chiloscyllium griseum Grey Bamboo Shark Hiu tokek NT

11 Chiloscyllium indicum Slender Bamboo Shark Hiu tokek NT

12 Chiloscyllium punctatum Brown-banded Bamboo Hiu tokek NT

Shark LC in Australia

GYNGLIMOSTOMATIDAE

13 Nebrius ferrugineus Tawny Nurse Shark Hiu gedebong VU

Hiu gedok LCin Hiu bisu Australia STEGOSTOMATIDAE

14 Stegostoma fasciatum Zebra Shark Hiu karang, VU

LC in Australia RHINCODONTIDAE

15 Rhincodon typus Whale Shark Hiu paus VU

LAMNIFORMES PSEUDOCARCHARIIDAE

16 Pseudocarcharias kamoharai Crocodile Shark Cucut botol NT

ALOPIIDAE

17 Alopias vulpinus Thresher Shark Hiu monyet DD

NT in California LAMNIDAE

18 Isurus oxyrinchus Shortfin Mako Hiu tenggiri NT

CARCHARHINIFORMES SCYLIORHINIDAE

20 Atelomycterus marmoratus Coral Catshark Hiu tokek NT

HEMIGALEIDAE

21 Hemigaleus microstoma Weasel Shark Hiu kacang LC

NT in South East Asia

22 Hemipristis elongatus Fossil Shark Hiu anjing VU

LC in Australia

23 Carcharhinus Graceful Shark Cucut lanjaman NT

amblyrhynchoides

24 Carcharhinus Grey Reef Shark Hiu lonjor NT

amblyrhynchos

25 Carcharhinus amboinensis Pideye (Java) Shark Merak bulu DD

NT in South West Indian Ocean

26 Carcharhinus borneensis Borneo Shark Merak bulu EN

27 Carcharhinus brevipinna Spinner Shark Hiu plen NT

VU in North west Atlantic

28 Carcharhinus dussumieri Whitecheek Shark Cucut lanjaman NT LC in

Australia

29 Carcharhinus longimanus Oceanic Whitetip Shark Hiu koboy NT

30 Carcharhinus macloti Hardnose Shark Mungsing NT

LC in Australia

31 Carcharhinus melanopterus Blacktip Reef Shark Hiu karang,Hiu mada NT

32 Carcharhinus obscurus Dusky Shark Hiu merak bulu NT

33 Carcharhinus plumbeus Sandbar Shark Hiu merak bulu NT

34 Carcharhinus sealei Blackspot Shark Cucut lanjaman NT

35 Carcharhinus sorrah Spot-tail Shark Mungsing DD

Hiu merak bulu NT in South East Asia

36 Galeocerdo cuvier Tiger Shark Hiu macan NT

37 Negaprion acutidens Sharptooth Lemon VU EN in

Shark South East Asia

38 Prionace glauca Blue Shark Hiu selendang, NT

Hiu biru Hiu karet

39 Triaenodon obesus Whitetip Reef Shark Hiu karang NT

Hiu coklat SPHYRNIDAE

40 Eusphyra blochii Winghead Shark Hiu martil NT

LC in Australia

41 Sphyrna lewini Scalloped Hammerhead Hiu martil, NT

Hiu caping LC in Australia

42 Sphyrna zygaena Smooth Hammerhead Hiu martil, NT

Hiu caping LC in Australia and New Zealand