Didaktična obravnava ljudskih in umetnih pravljic pri pouku nemščine kot tujega jezika

Teks penuh

(2) UNIVERSITÄT IN MARIBOR PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Abteilung für Germanisitk. DIDAKTISCHE BEARBEITUNG VON VOLKS- UND KUNSTMÄRCHEN IM DAF-UNTERRICHT Diplomarbeit. Mentorin:. izr. prof. dr. Saša Jazbec. Kandidatin: Katja Senica. Maribor, 2016. ii.

(3) Lektorica: Margit Berlič Ferlinc, prof. angleškega in slovenskega jezika. Lektorica: asis. lektor Sara Orthaber, mag.phil., M.A.. iii.

(4) ZAHVALA. V največji meri gre zahvala moji mentorici izr. prof. dr. Saši Jazbec za strokovne napotke in pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Prav tako se ob tej priložnosti zahvaljujem svojim staršem, ki so mi študij omogočili. Nazadnje bi se rada zahvalila tudi mojemu Urošu, ki je vedno verjel vame, me vzpodbujal in mi stal ob strani.. iv.

(5) IZJAVA. Podpisana Katja Senica rojen/-a 19.04.1979 v Celju, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, smer Nemški jezik s književnostjo, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Didaktična obravnava ljudskih in umetnih pravljic pri pouku nemščine kot tujem jeziku / Didaktische Bearbeitung von Volks- und Kunstmärchen im DaF-Unterricht pri mentorici izr. prof. dr. Saši Jazbec, avtorsko delo. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev.. _________________ (podpis študentke). Maribor, marec, 2016. v.

(6) IZJAVA O USTREZNOSTI DIPLOMSKEGA DELA. Podpisana mentorica izr. prof. dr. Saša Jazbec, izjavljam, da je študentka Katja Senica izdelala diplomsko delo z naslovom: Didaktična obravnava ljudskih in umetnih pravljic pri pouku nemščine kot tujem jeziku / Didaktische Bearbeitung von Volks- und Kunstmärchen. im. DaF-Unterricht. v. skladu. z. odobreno. temo. diplomskega dela, Navodili o pripravi diplomskega dela in mojimi navodili.. Maribor, marec, 2016. Podpis mentorja:. ______________________. vi.

(7) IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE VERZIJE DIPLOMSKEGA DELA IN OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV. vii.

(8) POVZETEK Diplomsko delo obravnava dve veliki skupini pravljic, in sicer ljudske in umetne pravljice. Pravljice so bile že od nekdaj zelo zanimiv predmet raziskovanja. Kljub številnim poskusom raziskovalcem še do danes ni uspelo pripraviti enotne definicije o tem, kaj pravljice sploh so. Tudi ko govorimo o ljudskih in umetnih pravljicah, je bila situacija podobna. Lahko bi rekli, da toliko, kot je znanstvenikov, ki so se s pravljicami ukvarjali, toliko je različnih definicij. Ene vrste pravljic izpostavljajo določene lastnosti in zanemarjajo druge in obratno. Ker pa ne moremo vseh besedil, ki obravnavajo čudežnost, pravljična bitja in pravljična števila, imenovati pravljice, jih je potrebno razvrstiti med sicer primerljive besedilne zvrsti, ki vsebujejo pravljične elemente, kot so npr. mit, legenda, basen in pripovedka. Z vprašanjem o vključenosti literarnih del v pouk tujega jezika se ukvarja literarna didaktika. Ta je v določenih vidikih primerljiva z literarno didaktiko v maternem jeziku, v določenih vidikih pa se zelo razlikuje (npr. jezikovna zmožnost). Poraja se vprašanje, kakšno funkcijo igrajo pravzaprav literarna besedila pri pouku tujega jezika. Poleg tega smo se dotaknili še argumentov, ki govorijo za oziroma proti vključevanju literarnih del v pouk tujega jezika. V diplomskem delu smo se posvetili predvsem temu, kako naučiti učence tujega jezika nemščine razlikovati med ljudskimi in umetnimi pravljicami. V ta namen je predstavljen model, na podlagi katerega lahko učenci s tehniko vzporednega-primerjalnega branja z ustvarjanjem lastne dogajalne premice in s pomočjo kriterijev, ki jih dobijo v pomoč, sami pridejo do ugotovitev in tako spoznajo, da izkazujejo pravljice več razlik kot skupnih lastnosti. Za koncept so bile izbrane ena ljudska in tri umetne pravljice, ki so med seboj zelo različne. To pa z namenom, da dobijo učenci občutek, da pravljice niso samo enostavna besedila, iz katerih izluščimo značilnosti na preprost način, ampak njihova analiza nemalokrat zahteva analitično delo, razmišljanje in natančno opazovanje. Prav tako pa otežuje delo tudi dejstvo, da v pravljicah načeloma niso prisotni vsi kriteriji. Koncept didaktične. viii.

(9) obravnave je potrebno gledati kot odprt, fleksibilen koncept, ki se lahko med samim procesom še spreminja. KLJUČNE BESEDE: -. nemščina kot tuji jezik,. -. književnost,. -. ljudske pravljice,. -. umetne pravljice,. -. literarna didaktika pri pouku nemščine,. -. vzporedno-primerjalno branje.. ix.

(10) ZUSAMMENFASSUNG. In der Diplomarbeit werden zwei Unterklassen von Märchen behandelt und zwar Volks- und Kunstmärchen. Märchen sind schon seit langem ein interessantes Forschungsthema. Trotz zahlreicher Versuche verfügt die Forschung bis heute über keine einheitliche Definition von Märchen. Die Situation ist ähnlich, wenn über Volks- und Kunstmärchen besprochen wird. Man könnte sogar sagen, dass es so viele Definitionen wie Märchenforscher gibt. Einige stellen jene Merkmale in den Vordergrund, die von den Anderen vernachlässigt werden und umgekehrt. Weil aber nicht alle mit den wunderbaren, magischen Wesen, Zahlen und mit der Magie verbundenen Texte ein Märchen sind, wäre es nötig, sie von den anderen ähnlichen Gattungen, die märchenhafte Elemente beinhalten, zu unterscheiden wie etwa Sage, Legende, Mythos und Fabel. Mit der Frage, ob die literarischen Texte in den DaF-Unterricht eingesetzt werden sollen oder nicht, beschäftigt sich die Literaturdidaktik, die sich von jener Literaturdidaktik, die in der Muttersprache abläuft, unterscheidet. Es wurde erwähnt, welche Funktion die literarischen Texte im DaF-Unterricht eigentlich spielen und welche Argumente, die für die Einsetzung der literarischen Texte in den DaF-Unterricht sprechen, pro und contra sind. Das Ziel der Diplomarbeit ist es herauszufinden, wie den Schülern im DaFUnterricht die Unterschiede zwischen den Volks- und Kunstmärchen beigebracht werden könnten. Es wird ein Modell vorgestellt, aufgrund dessen die Schüler mit dem Prozess des parallel-komparativen Lesens, mit dem Schaffen ihrer eigenen Aktionslinie und mit der Hilfe der Liste der Kriterien, selbst zu den Ergebnissen kommen und somit erkennen, dass Volks- und Kunstmärchen mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten ausweisen. Für die Entwicklung des Modells wurden ein Volksmärchen und drei Kunstmärchen ausgewählt, die untereinander sehr verschieden vorkommen, und zwar mit dem Ziel, dass die Schüler ein Gefühl bekommen, dass Märchen nicht nur einfache Texte sind, aus welchen die Merkmale leicht auszuschälen sind, sondern dass ihre Analyse, die für die x.

(11) Beobachtung und Nachdenken nötig ist, eine harte Arbeit darstellt. Ebenso erleichtert die Arbeit nicht die Sache, dass im Märchen nicht alle Merkmale auf einmal zu finden sind. Das Konzept der didaktischen Bearbeitung sollte als ein offenes, flexibles Konzept gesehen werden, das sich während des Unterrichtsprozesses noch ändern könnte.. SCHLÜSSELWÖRTER: -. Deutsch als Fremdsprache,. -. Literatur,. -. Volksmärchen,. -. Kunstmärchen,. -. Literaturdidaktik,. -. Parallel-komparative Methode.. xi.

(12) xii.

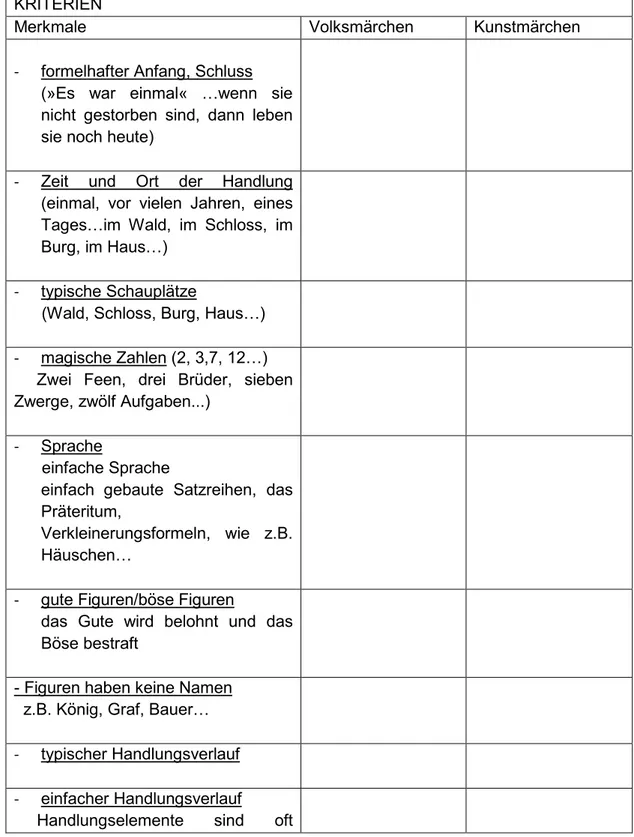

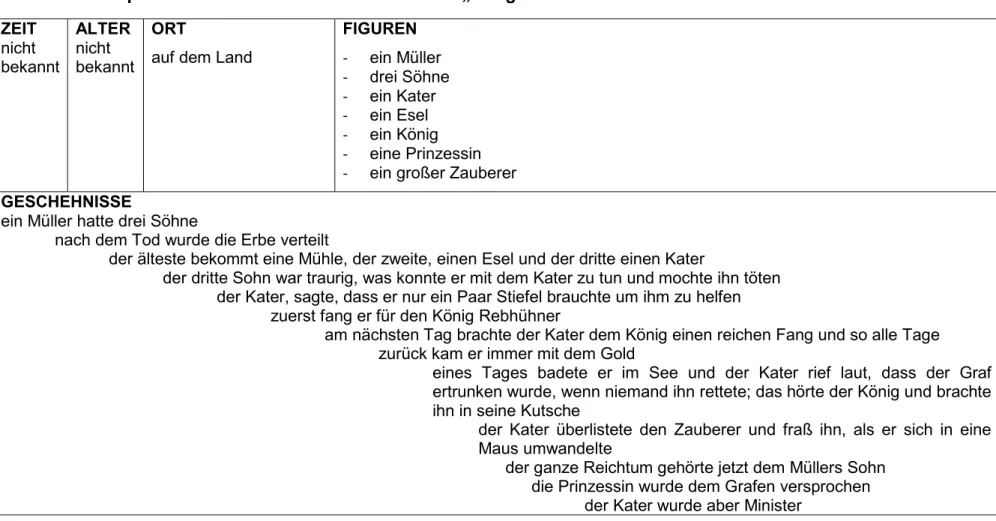

(13) Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis ............................................................................... xv 1. Einleitung ........................................................................................ 16 1.1. 2. Märchen als literarische Gattung .................................................. 19 2.1. 3. Versuch einer allgemeinen Definition ................................. 31. 3.1.2. Inhaltliche Typifizierung ...................................................... 31. 3.1.3. Die Gattungsmerkmale des Volkmärchens ........................ 32. 3.1.4. Stilistische Eigenschaften des Volksmärchens................... 33. Kunstmärchen ......................................................................... 34. 3.2.1. Versuch einer allgemeinen Definition ................................. 35. 3.2.2. Typen des Kunstmärchens ................................................. 37. 3.2.3. Die Eigenschaften des Kunstmärchens .............................. 38. 3.2.4. Kunstmärchen und verwandte Erscheinungen ................... 39. Märchen im Vergleich zu anderen ähnlichen Gattungen ............ 42 4.1. 6. Volksmärchen .......................................................................... 30. 3.1.1. 3.2. 5. Etymologie des Begriffs Märchen .......................................... 20. Typen des Märchens ...................................................................... 29 3.1. 4. Forschungsvorhaben .............................................................. 18. Vergleich zu Sage, Fabel, Legende, Mythos ......................... 42. Literaturdidaktik im DaF- Unterricht ............................................. 48 5.1. Literarische Texte im DaF-Unterricht ..................................... 49. 5.2. Funktionen literarischer Texte im DaF-Unterricht ................ 51. Didaktische Bearbeitung des Volksmärchens „Der gestiefelte. Kater“. und. das. Kunstmärchen. „Das. Mädchen. mit. den. Schwefelhölzern“, „Der blonde Eckbert“ und „Der kleine Prinz“...... 55 6.1. Das parallel-komparative Lesen ............................................. 55. 6.2. Textanalyse .............................................................................. 57. xiii.

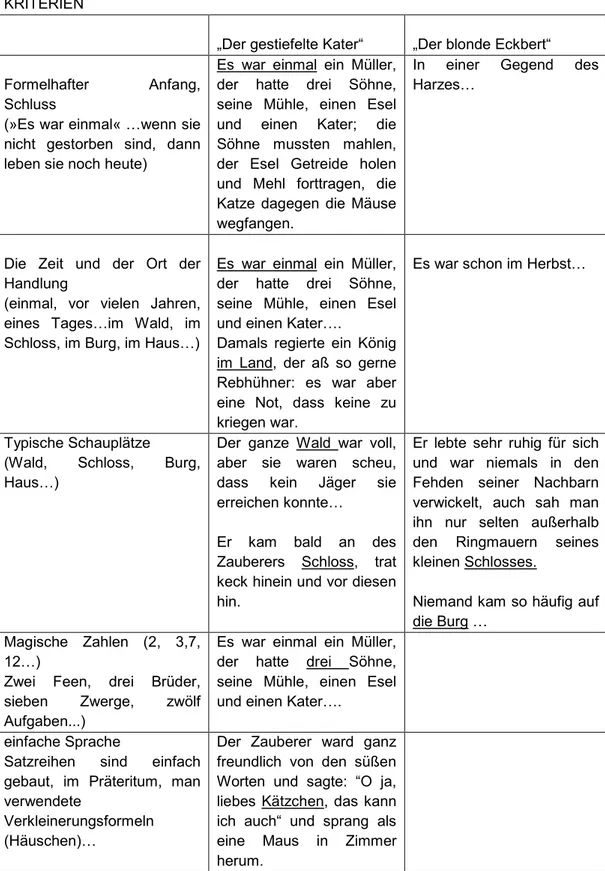

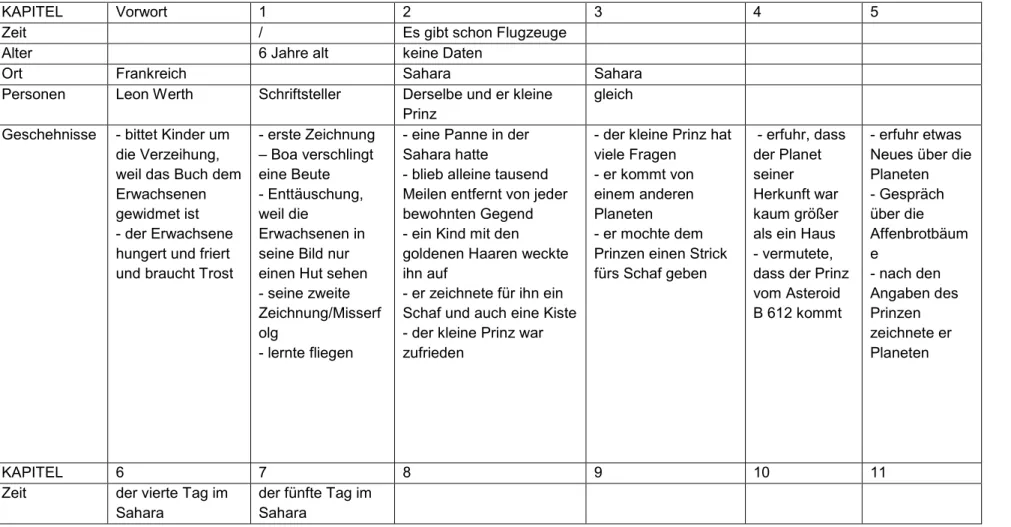

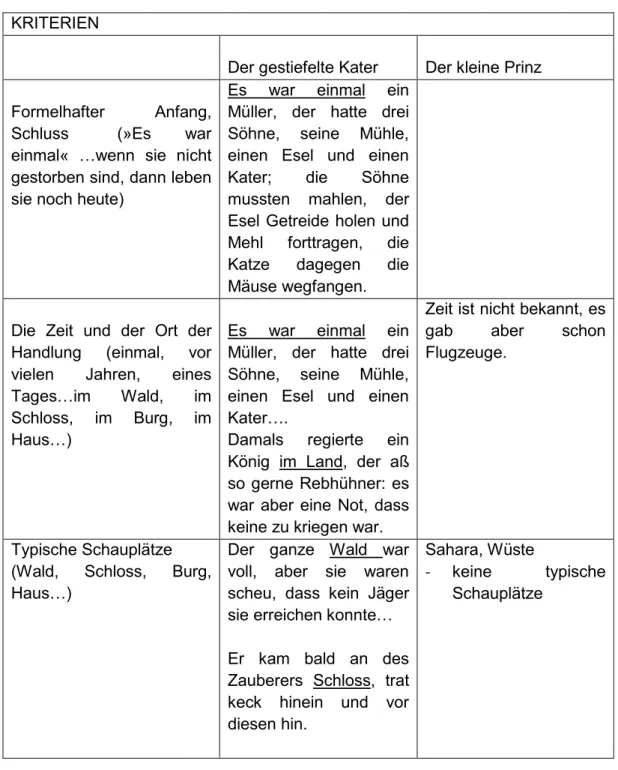

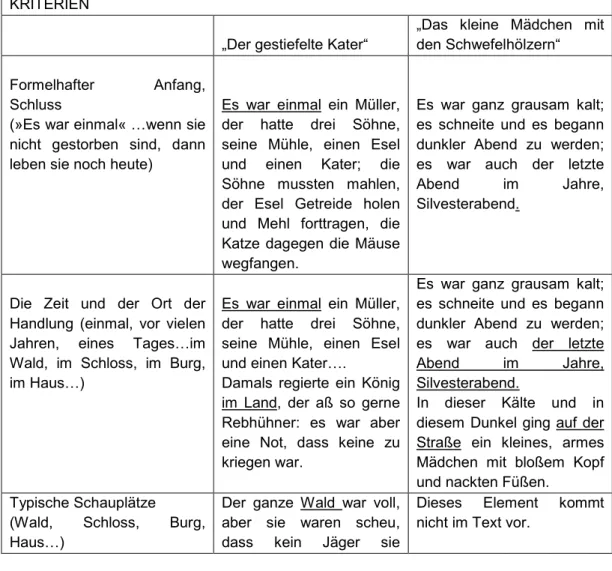

(14) 6.3. Kriterien. für. die. Bestimmung. eines. Volks-. und. Kunstmärchens .................................................................................. 58 6.4. Die didaktische Bearbeitung der Märchen Der gestiefelte. Kater und Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern............... 61 6.5. „Der gestiefelte Kater“ und „Das kleine Mädchen mit den. Schwefelhölzern“ ............................................................................... 61 6.6. Die didaktische Bearbeitung der Märchen „Der blonde. Eckbert“ .............................................................................................. 71 6.7. Die didaktische Bearbeitung der Märchen „Der kleine Prinz“ 77. 7. Schlusswort .................................................................................... 87. 8. Literaturverzeichnis ........................................................................ 90. xiv.

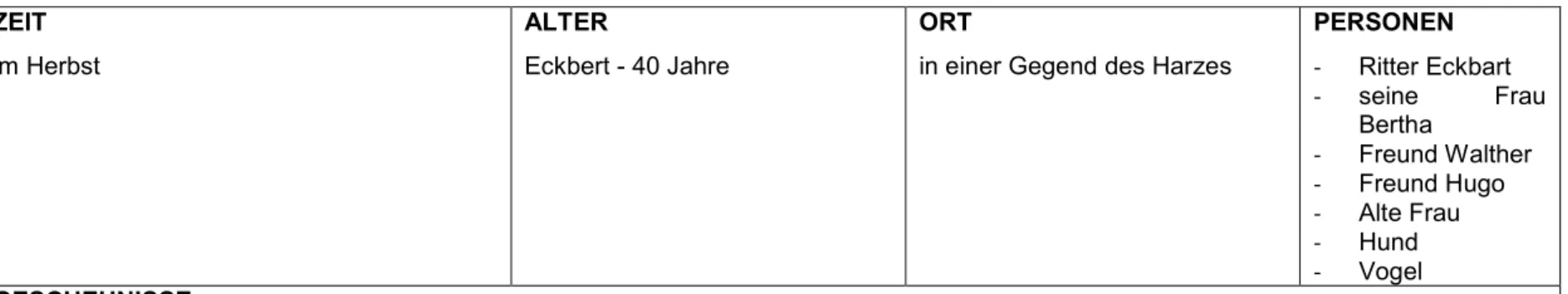

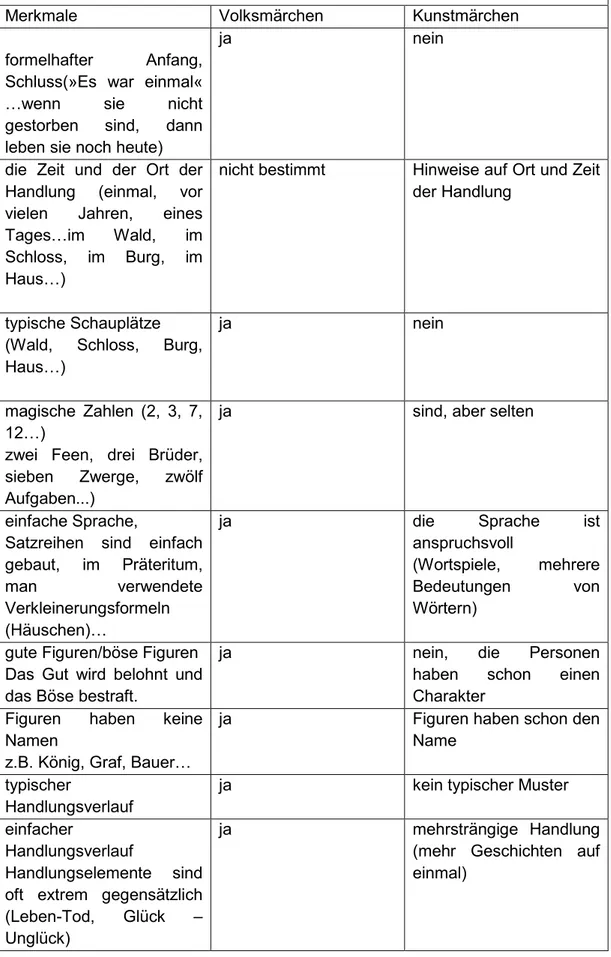

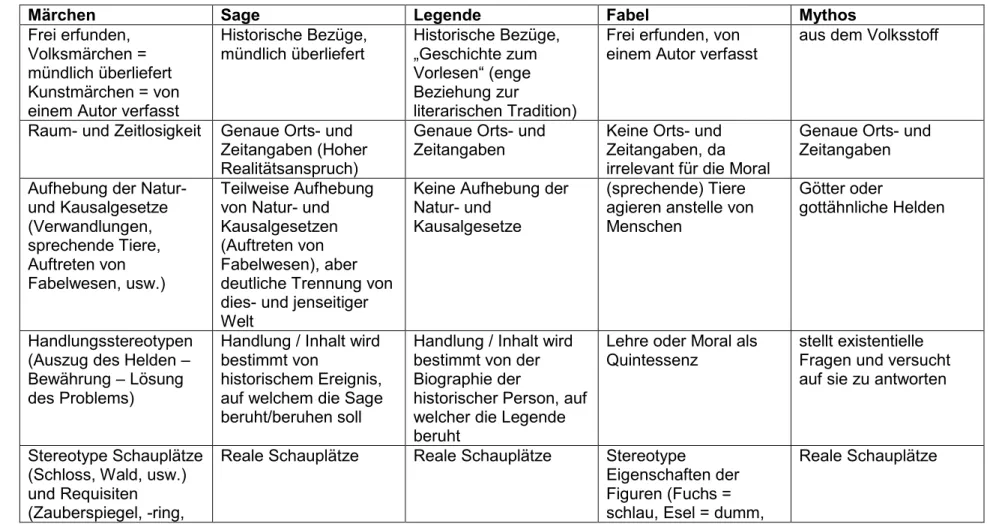

(15) Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Tabellarische Darstellung der Unterschiede zwischen Sage, Legende, Fabel und Mythos ....................................................... 46 Tabelle 2:Beispiel eines Arbeitsblattes für die Schüler ...................... 59 Tabelle 3: Beispiel einer Aktionslinie für das Märchen „Der gestiefelte Kater“ ...................................................................................................... 65 Tabelle 4: Beispiel einer Aktionslinie für das Märchen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“..................................................... 66 Tabelle 5: Beispiel, wie eine Tabelle von den Schülern ausgefüllt werden könnte........................................................................................ 68 Tabelle 6: Beispiel einer Aktionslinie für das Märchen „Der blonde Eckbert“ .................................................................................................. 73 Tabelle 7: Vergleich der Märchen: „Der gestiefelte Kater“ und „Der blonde Eckbert“ ..................................................................................... 75 Tabelle 8: Beispiel einer Aktionslinie für das Märchen „Der kleine Prinz“ ...................................................................................................... 78 Tabelle 9: Beispiel einer Tabelle nach der Arbeit................................ 81 Tabelle 10: Vorgesehenes Ergebnis der Schüler nach der Arbeit ..... 84. xv.

(16) 1 Einleitung Märchen. Wer kennt sie nicht? Sie sind weltweit berühmt und noch heute aktuell. Gewöhnlich sind Märchen jene Texte, mit denen man den ersten Kontakt der Welt der Literatur bekommt. Und wie ist es den Märchen gelungen, dass sie noch heute aktuell und interessant sind? Alenka Goljevšček meint: „Märchen wissen mehr als sie denken, dass sie wissen. Deshalb sind sie aber Märchen: ausgedachte, unglaubliche Geschichten – aber gleichzeitig menschlich tief erfahrene und wirkliche. Und ewig jung.“ (1991, S. 190). Märchen sind schon seit Jahren sehr populär, unabhängig davon, ob sie in der Muttersprache oder in der Fremdsprache erzählt oder geschrieben werden. Wegen ihrer Herkunft waren Märchen auch für Forscher sehr interessant. Es gibt viele Autoren, die sich mit dem Begriff Märchen und mit Märchen im weiteren Sinne beschäftigt haben, wie etwa Karlinger (1983), Lüthi (1968), Weselski (1931) und andere. Es ist ihnen aber trotzdem nicht gelungen, den vielseitigen und vielfältigen Begriff Märchen endgültig aufzufassen.. Auch im Fremdsprachenunterricht sind Märchen oft die erste Auswahl, wenn Lehrkräfte im Unterricht ein literarisches Werk behandeln möchten. „Kinder in aller Welt lieben Märchen – ein wichtiges Argument dafür, Märchen auch im Deutschunterricht einzusetzen, denn von Zwergen, Elfen und Märchenprinzen‘ Deutsch zu lernen, macht besonders Spaß“, sagt Beate Müller – Karpe (2013, S. 1). Ihrer Meinung nach könnte man mit den Märchentexten kreativ Deutsch als Fremdsprache lernen. „Nämlich der herausgegebene Rahmenplan Deutsch als Fremdsprache betont die Kompetenz- und Erlebnisorientierung im Sprachenlernen. Und was eignet sich besser für solches Lernen als literarische Texte, wenn sie altersgemäß und dem Sprachniveau angepasst sind? Märchen sind solche Texte“ (Beate–Müller, 2013). Trotzdem sollte man beim Einsatz 16.

(17) eines Märchens im DaF-Unterricht vorsichtig sein, nämlich man sollte zwei Umstände berücksichtigen: auf der einen Seite sind authentische im Präteritum. geschriebene. Märchen. für. Schüler. manchmal. sehr. anspruchsvoll, denn sie enthalten dazu noch viele archaische Ausdrücke. Auf der anderen Seite, wenn ein Märchen dem Sprachniveau der Schüler angepasst aber nicht kritisch behandelt wird, könnte die Arbeit die Schüler unterfordern.. In der Fachliteratur sind zahlreiche Definitionen zu finden, einige werden in der anliegenden Arbeit angeführt und kritisch betrachtet. Z.B. im Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur steht: „Unter Märchen wird im allgemeinen eine Gattung phantastisch wunderbaren Erzählungen, besonders für Kinder verstanden, bei der Naturgesetze wie historisch soziale Determinanten weitgehend aufgehoben sind und irreale Gestalten und Wunder bestimmende Elemente der Handlung werden können“ (1975, S. 425). Gewöhnlich verbinden wir das Märchen mit dem Wunderbaren, Phantastischen, mit Prinzen, Prinzessinnen, Hexen, Zwergen, das Gute gewinnt gegen dem Bösen und das Märchen endet mit einem glücklichen Ende. Aber ist es immer so? Gibt es im Märchen immer ein Happy End? Hierbei wäre es wichtig, zwei große Unterklassen von Märchen zu erwähnen und zwar Volksmärchen (anonymer Herkunft) und Kunstmärchen, die in der Regel die Werke eines bekannten Autors sind (z.B. Andersen, Tieck, Hauff u.a.). Aber das ist nicht der einzige Unterschied zw. den beiden Märchen. Die Kunstmärchen unterscheiden sich eigentlich sehr von den Volksmärchen und ein komparatives Lesen könnte mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten anzeigen. Im Weiteren wird so auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zw. dem Volks- und Kunstmärchen eingegangen. Die Schüler kennen Märchen schon aus der Kinderzeit, man könnte sagen, Märchen begleiten sie durch das ganze Leben. Weil die Märchen ihrer sprachlichen Ebene sehr angepasst sind und. gleichzeitig. zahlreiche. Möglichkeiten. für. die. Förderung. der. Lesekompetenz, für ein aktives und kreatives Lernen anbieten, ist es 17.

(18) wichtig, Märchen auch im DaF-Unterricht einzusetzen. Obwohl man in der alltäglichen Sprache den Ausdruck „Märchen“ für alle Märchen verwendet, wäre es sinnvoll, die Schüler auf die zwei großen Gruppen von Märchen aufmerksam zu machen. Es wird sicher für die Schüler interessanter, wenn sie zu diesen Ergebnissen mit Hilfe der vorbereiteten Kriterien verschiedenen Kriterien selber kommen und zwar anhand der parallelkomparativen Analyse.. 1.1. Forschungsvorhaben. Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist, die Schüler im DaF-Unterricht mit scheinbar identischen Textsorten, das sind Volks- und Kunstmärchen zu konfrontieren.1 Ferner ein detailliertes Ziel ist, dass die Schüler diese zwei Arten von Texten, die einen sehr ähnlichen Namen haben, aber mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten aufweisen, verstehen. Am Anfang der vorliegenden Arbeit wird definiert, was der Begriff „Märchen“ bedeutet. Weil nicht alle Texte, die eine Neigung zum Übernatürlichen und zum Wunder aufweisen, die Textsorte Märchen sind, ist es sinnvoll, die literarische Textsorte Märchen von anderen ähnlichen Textsorten abzugrenzen und die Merkmale dieser Textsorte zu bestimmen. Im Weiteren werden zwei große Unterklassen von Märchen behandelt und zwar die Volks- und Kunstmärchen. Aufgrund der Theorie werden im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit die Kriterien aufgelistet, mit denen Lehrer und Schüler die Unterschiede zw. Volks- und Kunstmärchen bearbeiten. und. verstehen. können.. Die. Unterschiede. und. Gemeinsamkeiten zw. dem Volks- und Kunstmärchen werden in den ausgewählten Beispielen aufgesucht und mit Hilfe der Kriterien wird den Schülern der Prozess des parallele-komparativen Lesens dargestellt.. 1. Es ist gemeint für die Schüler der 4. Klasse eines Gymnasiums, die sich für das Abitur. vorbereiten. Ihr Sprachniveau ist B1 – B2.. 18.

(19) 2 Märchen als literarische Gattung In diesem Kapitel wird versucht einige Fragen zu erläutern, die für die Fortsetzung der Diplomarbeit wichtig sind. Es wird versucht festzustellen, was unter einem Märchen zu verstehen ist und was der Begriff Märchen bedeutet. Von wann weiter könnte man vom Märchen als einer literarischen Gattung sprechen? Weil es zahlreiche Versuche der Forscher gibt, um eine Definition des Märchens zu geben, wird man zwischen diesen vergleichen und sie kritisch beobachten.. Unter dem Begriff „Gattung“ versteht man drei große literarische Gruppen; Epik, Lyrik und Dramatik, die noch weiter in Untergruppen verteilt werden. Der Begriff „Gattung“ dient dazu, dass man ein literarisches Werk nach seinen Eigenschaften zu einer bestimmten Gruppe zuordnen kann. Nach Spörl sei die Gattung eine literarische Kategorie, die Texte vor allem nach Form und Struktur (aber auf tieferen Unterscheidungsebenen auch nach Inhalt) einteilt (vgl. Spörl, 2004).. Märchen als literarische Gattung zu definieren, sei nach Karlinger sehr komplex. Die Problematik liegt einerseits in der Gegensätzlichkeit des Gebrauchs dieses Terminus innerhalb der Literaturwissenschaft und innerhalb des Volkserzählforschung und andererseits im Fehlen eines Kerns der Gattung oder eines Prototyps. Weder formale noch inhaltliche Kriterien erlauben eine konkrete und präzise Beschreibung des „Märchens“, das amöbenhaft seine Gestalt wechseln kann und als Terminus mehr durch ein Korsett am Zerfließen verhindert als zur festen Form gestalten wird (Karlinger, 1983, S. 8). Hans Christian Andersen beschrieb Märchen sogar als Märchendichtung. Die Märchendichtung ist das ausgedehnteste Reich der Poesie, es erstreckt sich von den blutdampfenden Gräbern der Vorzeit bis zum Bilderbuch der frommen, kindlichen Legende, nimmt die Volksdichtung und die Kunstdichtung in sich auf, für mich ist sie die Vertreterin aller Poesie, und wer sie meistert, muss imstande sein, das Tragische, das Komische, das Naive, die Ironie und den Humor hineinzulegen, und hat. 19.

(20) damit die lyrische Saite, das kindlich Erzählende wie auch die Sprache des Naturschilderers zu seinen Diensten (Hakon 1996, S. 54.). In der Literaturwissenschaft spielte eine große Rolle der Märchenforscher Max Lüthi und seine Untersuchungen bilden die Grundlage für jede Auseinandersetzung mit dem Volksmärchen. Lüthi kommt selbst zu der Feststellung, dass nur eine Summe von formalen und inhaltlichen Kriterien den Begriff „Märchen“ umschreiben könnte.. Den Brüdern Grimm ist es aber zu verdanken, dass die Märchen gesammelt, aufgeschrieben und gedruckt werden. Nach ihrer Meinung sei das Märchen eine Liebesgeschichte mit Hindernissen, die ihren Abschluss in der endgültigen Vereinigung des Paares finde. Der eigentliche Gehalt des Märchens liege in einem Jenseitsmotiv (Grimm 1921: Vorrede).. Wenn man diese Erklärungen miteinander vergleicht, bemerkt man, dass diejenigen von Karlinger und Lüthi konträr gegeneinander stehen. Nämlich Karlinger stimmt nicht damit überein, dass die inhaltlichen und formalen Kriterien das Märchen umschreiben können, was Lüthi dagegen bejaht. Dass Andersen Märchen sogar als eine Märchendichtung umgeschrieben hat, kann man mit seiner Vorliebe zu Musik, Tanzen und Singen erklären. Die Auffassung von Brüdern Grimm weicht am meisten von den anderen ab, weil sie den eigentlichen Gehalt des Märchens in einem Jenseitsmotiv sehen.. 2.1. Etymologie des Begriffs Märchen. Wenn man sich mit dem Märchen beschäftigt, dann scheint es sinnvoll, den auf den ersten Blick eindeutigen Begriff Märchen zu erklären. Was ist eigentlich das Märchen? Max Lüthi, der berühmte Märchenforscher, ist der Meinung, ein Märchen sei ein Glasperlenspiel vergangenen Zeiten (1992). „Die Schwierigkeit, die bei so einer Definierung vor allem der deutschen Forschung zu schaffen macht, besteht darin, dass wir bei der Fachwelt 20.

(21) eine große Fülle von Vorstellungen, die sich freilich nicht widersprechen, finden, aber daraus keinen einheitlichen und sich begrifflich fassbaren Eindruck gewinnen“ (Karlinger, 1973: Vorrede).. Der Ausdruck „Märchen“ können wir auf der einen Seite mit einem starken positiven und auf der anderen Seite mit einem negativen Akzent versehen. Es spiegelt sich das spannungsvolle Verhältnis zum Bezeichneten. Einmal erscheint es als eine höhere Welt „So schön wie ein Märchen aus Tausend. und. einer. Nacht“. und. das. andere. Mal,. in. der. umgangssprachlichen Wendung, als eine Welt der Lüge „Erzähl mir keine Märchen!“.. Wegen ihrer unbekannten Herkunft waren die Märchen für die Forscher sehr interessant. Es gab viele Autoren, die sich mit diesem Begriff und mit dem Märchen in weitem Sinne beschäftigten. Wenn man sich tiefer damit beschäftigt, kommt man zum Schluss, dass die Märchen zuerst nicht für Kinder geschrieben waren, sondern in der ersten Linie für Erwachsene. Was bedeuten eigentlich Märchen, tragen sie einen geheimen Sinn in sich? Es wurde vermutet, dass in Märchen die Tabu-Themen versteckt sind. Tabus sind im Lexikon der slowenischen Sprache (1993–1997) definiert als die Sachen, die nicht kritisch behandelt werden dürfen, und worüber man nicht laut sprechen dürfte. Das aber aus dem Grund, weil sie politisch wie auch gesellschaftlich als umstritten bezeichnet wurden. Beim Naturvolk bedeutet Tabu eigentlich ein Verbot oder Gebot, das nicht missachtet werden darf (SSKJ, 1993–97). Weil die Märchen von Mund zu Mund übertragen wurden, konnte sich auf solche Weise ein Geheimnis weit und schnell verbreiten, deswegen wäre es möglich, dass die Leute in ein Märchen Botschaften versteckt haben.. Die Herkunft des Terminus Märchen haben ausführlich Lüthi und PolivkaBolte behandelt. Sie haben auch versucht in anderen Sprachen den entsprechenden Terminus zu finden. 21.

(22) Nach Karlinger (1983) sei es möglich, das „Märchen“ einzugrenzen, wenn es auch im konkreten Fall nicht als feste Form auftritt, sondern amöbenhaft seine Gestalt wechseln könne.. Die. deutschen. Wörter. „Märchen“,. „Märlein“. (mhd.. maerlin). sind. Verkleinerungsformen zu Mär (ahd. Mari, mhd. Maere). Bis ins 19. Jahrhundert war „Märchen“ in der Bedeutung von „Nachricht“, „Kunde“, „kleine Erzählung“, aber auch im Sinne von „Gerücht“ gebräuchlich. In der aus Lüthers Weinachtslied geläufigen Fügung „neue Mär bringen“ ist dieser Sinn noch deutlicher. Abgeleitet ist das Wort von dem mittelhochdeutschen althochdeutschem. Verb. Verb. „diu. “maren“. oder. daz. (verkünden,. maeren“, rühmen).. bzw. Schon. dem im. germanischen Sprachgebrauch findet man das Adjektiv „mar“ in der Bedeutung von „groß“, “bedeutend“, „berühmt“. Wie andere Diminutive unterlagen sie früh einer Bedeutungsverschlechterung und wurden auf unwahre Geschichten angewendet (lügemaere, tandmaere, entenmär...) (vgl. Panzer, 1973). Früh aber neigte das Wort zu der Bedeutung „Erzählung“. Es wird im späteren Mittelalter die geläufige Bezeichnung für jene kleinen Erzählungen in Versform, die wesentlich erfundene Stoffe behandeln. Daraus begreift sich sowohl der häufige Gebrauch der Verkleinerungsform als die Bedeutungsverschiebung, bei der sich das Merkmal des Widerspruchs zwischen Märchenaussage und Wirklichkeit in den. Vordergrund. drängt.. Die. anfangs. überwiegend. gebrauchte. oberdeutsche Form „Märlein“ wird seit dem 18. Jahrhundert durch die mitteldeutsche Form „Märchen“ ersetzt.. Die heutige wissenschaftliche Bedeutung des Begriffs Märchen, die es gegen die verwandten Begriffe der Sage, Fabel, Legende, des Schwankes und der Anekdote scharf abgrenzt war, war vorbereitet im 18. Jahrhundert durch den Gebrauch des Wortes für die Erzählungen, die die Contes de fees, und Contes orientaux der Franzosen nachahmten.. 22.

(23) Aber auch in Deutschland wird nicht überall der Begriff Märchen gebraucht. In der Umgangssprache fehlt oft ein spezieller Name für das Märchen. Die Mundarten wie die übrigen germanischen Sprachen gebrauchen für den Begriff andere Wörter von geringer Bestimmtheit. Norddeutsch sind die Bezeichnungen Löögschen, Leuschen und das allgemeine Vertelsel, mitteldeutsch Verzälche, Verspelchen, Stickelhe, westböhmisch. Ratsel,. schweizerisch. Zelleni,. Märeni,. lothringisch. Geschichte, Rätsle (vgl. Lüthi, 1979). Der deutsche Begriff Märchen hat sich auf eine besondere Art Erzählung spezialisiert. In anderen Sprachen behalten. die. angewandten. Bezeichnungen. oft. eine. allgemeinere. Bedeutung bei (engl. tale, franz. conte, ital. conto) oder gelten auch für benachbarte Gattungen (engl. folktale, legend, frz. legende, ital. fiaba...). So haben manche Forscher begonnen, auch in anderssprachigen Kontexten den deutschen Begriff Märchen als ein Fremdwort zu verwenden.. Der slowenische Ausdruck „pravljica“ wurde für jede Erzählung in Prosa gebraucht. Man verwendet aber auch andere Ausdrücke, die das gleiche bezeichnen, wie z.B. previca, prijca, privca, storijca, historija...(vgl. Šircelj, 1977).. In Slowenien war Primož Trubar der erste, der die verschiedenen Gattungen von Volksprosa erwähnt hat. Am meisten waren die Autoren in der Zeit der Romantik (Korytko, Valjavec, Trdina, Ravnikar...) tätig. Noch heute gibt es nicht viele Theoretiker, die sich mit dem Märchen beschäftigen. Am bekanntesten ist Alenka Goljevšček, die im Jahr 1991 eine Monographie mit dem Titel „Pravljice, kaj ste?“ herausgegeben hat. Im Weiteren wird darauf nicht näher eingegangen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.. Um den Begriff Märchen näher zu kommen, werden hier ein paar Definitionen angeführt und kritisch betrachtet. 23.

(24) Im Lexikon von Cankar Verlag (2000) steht unter dem Begriff Literatur, das. Märchen. sei. phantastischen,. eine. Erzählform,. unglaublichen. die. Ereignissen. mit. den. verbunden. wunderbaren, sei,. es. sei. phantasievoll und lebt in unserem Unterbewusstsein. Im. Märchenlexikon. (1995). steht:. „Märchen. ist. die. mhd.. Verkleinerungsform von Mär oder Märe. Dieses Wort bezeichnete im spätem Mittelalter die Nachricht, die Neuigkeit, rückte aber mehr und mehr in die Nähe des Gerüchts, also der ungesicherten, in vielen Fällen unwahren Nachricht.“. „Unter. Märchen. wird. im. allgemeinen. eine. Gattung. phantastisch. wunderbaren Erzählungen, besonders für Kinder verstanden, bei der Naturgesetze. wie. historisch. soziale. Determinanten. weitgehend. aufgehoben sind und irreale Gestalten und Wunder bestimmende Elemente der Handlung werden können“ (Lexikon der Kinder und Jugend Literatur, 1975, S. 425).. All der angeführten Definition ist ähnlich, dass das Märchen eine Erzählform ist, alle Definitionen erwähnen auch das Element des Wunderbaren, des Phantastischen und unglaubliche Ereignisse. Die Definition aus dem Märchenlexikon unterscheidet sich von den anderen darin, dass sie die ursprüngliche Bedeutung des Märchens als eine Nachricht, eine Neuigkeit betont. Nur im Lexikon vom Cankar Verlag wird erwähnt, dass das Märchen in unserem Unterbewusstsein lebt.2. Einige Interpretationen des Begriffs Märchen sind auch im Internet vorzufinden, wie etwa:. 2. Es gibt eine Therapieform (Psychosophie), die sich das Schreiben aus dem. Unbewussten in Form von Märchen zunutze macht, um an psychische Probleme heranzugehen.. 24.

(25) Das. Märchen. ist. eine. kürzere. Prosaerzählung,. die. wunderbare. Begebenheiten zum Gegenstand hat. Die Märchen sind frei erfunden und knüpfen nicht an tatsächlich Vorgefallenes ein. Die Märchenhandlung ist weder zeitlich noch räumlich festgelegt. Das phantastische Element kommt in sprechenden Tieren und Gegenständen, Verwandlungen und Verzauberungen zum Ausdruck. Grausame Elemente wie harte Strafen weisen auf die Verwandtschaft mit dem Mythos hin (vgl. Vogt, 2008). Unter dem Wort Märchen in seinem wissenschaftlichen Sinne verstehen wir eine kurze, ausschließlich der Unterhaltung dienende Erzählung von phantastisch wunderbaren Begebenheiten, die sich in Wahrheit nicht ereignet haben und nie ereignen konnten, weil sie, in wechselndem Umfang, Naturgesetzen widerstreiten“ (Panzer, o.J.).. „Märchen sind die Sprache der Seele genannt. Sie sind wie Träume oder Bibel-Gleichnisse. auch,. mehr. oder. weniger. enger. mit. dem. Unterbewusstsein verbunden und fordern daher eine vertikale Denkweise“ (Panzer, o.J.).. Auch diese Definitionen unterscheiden sich nicht viel von denjenigen, die in dem Lexikon vorzufinden sind. Als Märchen verstehen sie eine kurze Erzählung, die die wunderbaren Gegebenheiten zum Gegenstand hat. Im Märchen geht es um Begebenheiten, die sich in Wahrheit nicht ereignet haben und nie konnten. Sie verbinden das Märchen mit Phantasie, die in sprechenden Tieren und Gegenständen zum Ausdruck kommt. Eine Definition erwähnt die Verwandtschaft mit dem Mythos. Märchen sei auch die Sprache der Seele. Hier geht es um eine Verbundenheit mit unserem Unterbewusstsein, die bereits im Cankar Lexikon erwähnt hat.. Dass der Begriff Märchen tatsächlich ein vieldeutiger Begriff ist, bezeugen auch Definitionsversuche in maßgebenden Handbüchern:. 25.

(26) Bolte (1913) fasst die Bestimmung des Märchens folgendermaßen zusammen: „Unter einem Märchen verstehen wir seit Herder und den Brüdern Grimm eine mit dichterischen Phantasie entworfene Erzählung besonders aus der Zauberwelt, eine nicht an die Bedingungen des wirklichen Lebens geknüpfte wunderbare Geschichte, die hoch und niedrig mit Vergnügen anhören, auch wenn sie diese unglaublich finden.“. Ludwig Bechstein (o. D.) sagte: „Das Märchen ist dem Kindesalter der Menschheit vergleichbar, ihm sind alle Wunder möglich, es zieht Mond und Stein und versetzt Berge. Für das Märchen gibt es keine Nähe und keine Ferne, keine Jahreszahl und kein Datum“.. „Das. Märchen. ist. eine. Kunstform. der. Erzählung,. die. neben. Gemeinschaftsmotiven auch in einer die Entwicklung der Handlung bestimmenden Weise Wundermotive verwendet“ (Weselski, 1974, S. 15).. „Das Märchen als mehrgliedrige Wundererzählung mit erotischem Kerngehalt... ist der Roman der Primitiven“ (Mackensen, 1923; zit. nach Lüthi, 1979, S. 4).. „Die Märchen sind eine gesetzmäßig gegliederte „Zweiwelt Erzählung“, in einer Binnen- und einer Außenwelt spielend“ (Spiess-Mudrak, 1939).. „Im Märchen sind das Geschehen, der Lauf der Dinge so geordnet [...], dass sie den Anforderungen der naiven Moral völlig entsprechen, also nach unserem absoluten Gefühlsurteil gut und gerecht sind[...] Das Wunderbare. ist. in. dieser. Form. nicht. wunderbar,. sondern. selbstverständlich, [...] die einzig mögliche Sicherheit, dass die Unmoral der Wirklichkeit aufgehört hat“ (Jolles, 1972, S. 32).. „Man hat den Namen Märchen mit Recht auf. jene Erzählung. eingeschränkt, die in der zauberischen Welt geschehen, in denen man 26.

(27) Wunder verrichtet, in denen der Mensch sich verwandeln kann“ (Peuckert, 1938, S. 56).. „Morphologisch gesehen ist das Märchen eine Erzählung, die von einer Schädigung oder einem Mangel ausgeht und, unter Einschaltung vermittelnder. Funktionen,. bei. einer. Hochzeit. oder. anderen. abschließenden Funktionen endet“ (Propp, 1972, S. 45).. „A Märchen is a tale of some length involving a succession of motives or episodes. It moves in an unreal world without definite locality or definite characters and is filled with the marvelous. In this never-never land humble heroes kill adversaries, succeed to kingdoms, and marry princesses” (Thompson, 1961; zit. nach Lüthi 1979, S. 3).. “Tales are marks that leave traces of the human struggle for immortality. Tales are human marks invested desire. They are formed like musical notes of compositions except that the letters constitute words and are chosen individually to enunciate the speaker/writer`s position in the world, including his or her dreams, needs, wishes and experiences” (Zipes, 1999, S. 8).. Die Zahl der unterschiedlichen Definitionen ist ein guter Beweis dafür, wie unterschiedlich. sie. sind,. welche. unterschiedlichen. Aspekte. sie. hervorheben und welche sie vernachlässigen. Es ist schwer eine einheitliche Definition der Textsorte Märchen aufzufassen. Gemeinsame Punkte der angeführten Definitionen sind oft Phantasie, Zauberwelt, Magie, wunderbare und unglaubliche Ereignisse. Diese Eigenschaften erwähnen Bolte (1913), Bechstein (o.J.), Peuckert (1938), Weselski (1974). Von den anderen weicht besonders die Definition von Mackensen (1923) ab, denn er hebt im Märchen den erotischen Kerngehalt hervor. Panzer (o.J.) verbindet z.B. das Märchen mit dem Unterbewusstsein, laut ihm seien Märchen auch die Sprache der Seele. Propp (1972) sah 27.

(28) Märchen morphologisch als eine Erzählung, die von einem Mangel ausgeht und bei einer abschließenden Funktion endet.. Mit dem Vergleich dieser Definitionen kommt man zum Schluss, was der Begriff Märchen im Weiteren bedeuten könnte. Das Märchen sei eine kürzere Erzählung, dem alle Wunder und Phantasie möglich seien. Es enthalte Begebenheiten, die sich in der Wahrheit nicht ereignet haben und nie ereignen konnten. Im Märchen seien die Naturgesetze aufgehoben und irreale Gestalten bestimmende Elemente der Handlung werden können. Und solche Charakteristika werden auch im praktischen Teil dieser Diplomarbeit rausgesucht und analysiert.. 28.

(29) 3 Typen des Märchens In diesem Kapitel wird näher auf zwei große Gruppen von Märchen eingegangen und zwar auf die Volksmärchen und Kunstmärchen. Zuerst wird versucht, eine allgemeinere Definition festzustellen und in der Fortsetzung widmet man sich den Gattungsmerkmalen und den stilistischen Eigenschaften der beiden Märchengruppen. Anhand der Theorie werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Märchen erläutert.. „Als Märchen bezeichnet man Prosaerzählungen, die über die wirkliche Welt hinausgehen und übernatürliche Elemente enthalten. Dabei wird das übernatürliche als selbstverständlich vorausgesetzt, soll aber nicht notwendigerweise glaubwürdig sein, sondern dient eher der Erzählung“ (Lexikon der Kinder und Jugendliteratur, 1975). Nach ihrer Entstehung unterscheidet man:. •. über. sehr. lange. Zeiträume. mündlich. weitergegebene. Volksmärchen, deren Entstehung unbekannt ist und die oft in verschiedenen Varianten vorliegen und •. vorschriftlich fixierte Kunstmärchen modernen Datums.. Märchen sind nicht unbedingt eine Sache von kleinen Kindern. Ältere Leser oder Zuhörer könnten durch ein genaueres Studium der Märchen darüber belehrt werden, was sie in der Welt noch zu erwarten hätten, behauptet der Schriftsteller Elias Canetti. Im Gegensatz zu im Laufe der Zeit zum Allgemeingut gewordenen Volksmärchen rechnet man das Kunstmärchen zur Individualliteratur, da es von einzelnen Dichtern geschaffen und genau fixiert wurde, heute meist schriftlich, früher durch Auswendiglernen. tradiert.. Kunstmärchen. bezeichnet. eine. hohe. künstlerische Leistung, wobei sich der Künstler entweder eng an das Schema des Volksmärchens halten kann oder völlig frei phantastische 29.

(30) Wundergeschichten erfindet, mit dem Volksmärchen aber dennoch durch den Aspekt des Wunderbaren oder Unwirklichen verbunden bleibt. Die Marchen und insbesondere ihre Motive spielen als eine der Quellen der Fantasy eine wichtige Rolle.. Märchen sind eine Gattungsform, die anfangs nur mündlich vorgetragen und erst im 19. Jahrhundert schriftlich fixiert wurde. Die mündliche Überlieferung verschaffte dem Märchen bestimmte Merkmale: die Form und Sprache waren relativ einfach, und es wurde auch ständig modifiziert. Jeder Märchenerzähler, der ein gehörtes Märchen weitererzählte, verlieh ihm einen persönlichen Zug. Die Folge sind viele Varianten ein und desselben Märchens, das aber in seinem Wesen doch gleich geblieben ist (vgl. Jazbec, 2001).. Märchen nehmen üblicherweise keinen direkten Bezug auf geschichtliche Orte, Zeiten oder Personen, auch ein Bezug zur Religion ist – falls vorhanden – nur oberflächlich. Dadurch unterscheiden sich Märchen von Sagen oder Legenden. Märchen behandeln oft den Gegensatz zwischen Gut und Böse, die Guten werden belohnt und die Bösen bestraft. Viele Märchen kennen außerdem fantastische Wesen wie Zwerge, Hexen, Zauberer oder Fabeltiere (Drachen, Einhörner).. 3.1. Volksmärchen. „Wer an das Märchen denkt, dem treten zunächst eine Reihe von Bildern vor das erinnernde Auge: Prinz und Prinzessin, König und Königin, Schweinehirt und Gänsemagd, Wald, Pferd, Drache, Wolf und Hexe, Schloss und Turm, Sonne, Mond und Sterne... Es ist kein Zufall, dass unsere Erinnerungsreihe mit strahlenden Bildern beginnt und schließt. Jeder von uns sucht, bewusst oder unbewusst, den Prinzen oder die Prinzessin im andern, aber auch den Prinzen oder die Prinzessin in sich selber“ (Lüthi, 1968, S. 7). 30.

(31) 3.1.1 Versuch einer allgemeinen Definition. Das Märchen ist, ähnlich wie das Volkslied, volksläufig und namenlos (vgl. Lüthi, 1992). Volksmärchen stellen eine traditionelle Form des Märchens dar. Sie basieren auf mündlich überlieferten Stoffen und gehen im Gegensatz zum direkt niedergeschriebenen Kunstmärchen auf bekannte Märchen zurück.. Bis zur Ankunft gedruckter Texte und Medien waren sie eine volksläufige unterhaltsame Prosaerzählung meist wunderbaren Inhalts. Kollektiv im Gedächtnis des Volkes vorhanden, also waren sie im Grunde Erzählgut der tieferen sozialen Schichten, etwa des Landvolks und des Bauerntums, wurden sie von einem Erzähler dem Hörerkreis, oft mit ausgeprägter Gestik und Mimik, dargebracht. Die mündliche Überlieferung bedingt das Auftreten von Textvariationen.. Das Volksmärchen gehört zu geistigen Allgemeinbesitz des Volkes und wird nicht als Produktion eines individuellen Schöpfers empfunden (vgl. Prang, 1968). Sie sind leicht verständlich, besitzen einfache Strukturen und einen bildhaft anschaulichen Stil. Dadurch sind sie auch der kindlichen Vorstellung zugänglich. 3.1.2 Inhaltliche Typifizierung. Weil es einen großen Umfang des Materials gibt, das sich auf die Märchen bezieht,. haben. die. Märchenforscher. seit. Jahren. versucht,. eine. Klassifizierung auszuarbeiten. Das ist besonders gut dem Finnen Antti Aarne gelungen und im Jahr 1910 hat er das erste Mal das Typensystem veröffentlicht.. 31.

(32) Nach dem Typensystem gibt es drei Hauptgruppen von Märchen (vgl. Lüthi, 1979):. •. Tiermärchen,. •. sogenannte „eigentliche Märchen“ und. •. der Schwank, bei dem das komisch-scherzhafte im Vordergrund steht.. Wie zu sehen ist, sind nur die zweite Hauptgruppe die sog. „eigentlichen Märchen“ benannt, die sich vom Tiermärchen und vom Schwank abgrenzen.. Diese zerfallen wiederum in:. •. Zauber- und Wundermärchen,. •. legendenartige Märchen,. •. novellenartige Märchen und. •. Märchen vom dummen Riesen oder Teufel.. 3.1.3 Die Gattungsmerkmale des Volkmärchens. Volksmärchen. als. die. älteste. Phantasieerzählung. weist. folgende. Merkmale auf (Jazbec, 2001, S. 33):. 1) Märchen haben immer einen Anfang, eine Mitte und eine Lösung. Im Anfang wird Situation beschrieben, in der Mitte kommt der Held in Gefahr und in der Lösung wird der Held gerettet oder rettet sich selber. 2) Märchen haben feste Formeln am Anfang und am Ende. Der Anfang beginnt mit „Es war einmal...“ und am Ende steht: „...und sie. 32.

(33) lebten noch lange und glücklich.“ oder „und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.“ 3) Märchenfiguren sind keine richtigen Menschen, sie haben keinen normalen Charakter, sie haben keinen persönlichen Namen, immer sind sie sehr böse oder sehr gut, und sie können Wunder tun. 4) Viele Sachen kommen in Märchen dreimal vor: drei gute Feen, drei Wünsche, drei Aufgaben. 5) Die Zahl 7 ist eine wichtige Zahl: 7 Zwerge, 7 Jahre muss man arbeiten, hinter 7 Bergen lebt man... 6) Es besteht keine Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit: Tiere und Dinge können reden, denken, sich verwandeln, Menschen können zaubern, Feen, Hexen, Menschen und Tiere haben direkte Kontakte miteinander. 7) Wichtige Stoffe sind Steine, Kristalle und Metalle. 8) Zauberformeln werden in Märchen wiederholt: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land?“ 9) Der Autor ist nicht bekannt, die Brüder Grimm haben die Märchen nur gesammelt und nicht verfasst.. 3.1.4 Stilistische Eigenschaften des Volksmärchens. Laut Lüthi (1992) zeichnen sich die Volksmärchen durch einen abstrakten Stil zur Betonung der Wirklichkeitsferne, Flächenhaftigkeit und Isolation der. Figuren,. Eindimensionalität. der. Wirklichkeitswahrnehmung,. Sublimation als „Entwirklichung“ sowohl des Magischen als auch des Alltäglichen aus. Jede Charakteristik wird ein bisschen näher beschrieben:. Eindimensionalität: Neben der diesseitigen Welt, steht streng von ihr geschieden, eine jenseitige Welt. Äußerlich ist diese jenseitige Welt nicht fern, sie kann jeder Zeit in den Alltag herüberwirken, und ihre Vertreter wohnen oft mitten unter den Menschen.. 33.

(34) Flächenhaftigkeit: den Figuren eines Märchens fehlt es sowohl an körperlicher, als auch an seelischer Tiefe. Das Weitern werden in den Volksmärchen nur äußerst selten Körper- bzw. Charaktereigenschaften von Figuren genannt.. Abstrakter. Stil:. Volksmärchen. bestehen. aus. mehreren. aneinandergereihten Gliedern. In Märchen gibt es keine Gleichzeitigkeit. Der Erzählstrang folgt immer dem Helden und es werden nur die wichtigsten Personen vorgestellt.. Isolation und Allverbundenheit: der Held geht immer alleine seinen Weg. Diese Isolation erlaubt es dem Helden zu einer Verbundenheit mit allen und allem fähig zu sein.. Sublimation und Welthaltigkeit: die Motive, die in einem Volksmärchen vorkommen, entstammen der Wirklichkeit. Sie werden aber durch magische und mythische Elemente entwirklicht. Sie versuchen die ganze Welt zu umfassen. Das Märchen ist eine welthaltige Dichtung im eigentlichen Sinne des Wortes. Es spiegelt wirklich alle wesentlichen Elemente des menschlichen Seins.. 3.2. Kunstmärchen. Was eigentlich Kunstmärchen sind, darauf versucht man im Weiteren eine einheitliche Antwort zu geben. Ob die Kunstmärchen was Gemeinsames mit Volksmärchen haben oder die beiden Märchen nur der auf den ersten Blick ähnliche Name verbindet, wird in folgenden Kapiteln erläutert.. Die Entwicklung vom Volksmärchen zum Kunstmärchen war nicht eben. Am Anfang bot Perrault seine umgearbeiteten Märchen, die sie seine Nachfolger verdorben haben. Später haben sie die Brüder Grimm. 34.

(35) Märchen wieder zu ihrem Ursprung gebracht. Nach der Zeit der Romantik haben die Kunstmärchen ihren eigenen Weg genommen.. Das Jahr 1697 stellte eine Bruchlinie in der Geschichte der Kunstmärchen dar. Den großen Erfolg erlebte der französische Schriftsteller Perrault, der im 17. Jahrhundert schaffte und der in seinem Land viele Nachfolger hatte. Er nahm Einfluss auf die Brüder Grimm, auf Andersen, Puškin, Žukaski und andere (vgl. Crnkovič, 1990).. Im 16. Jahrhundert entwickelte sich das Kunstmärchen als eigenständige Gattung (vgl. Bartoniček, 2003). Die Kunstmärchen findet man zuerst in Skandinavien, England und in den nördlichen Ländern. Andersen erfindet neue Dimensionen im Märchen. Er hat das Märchen als Ausdrucksmittel für seine eigenen Lebensgefühle, für seine Sehnsucht und seine Vorstellungen über die Welt verwendet.. „Literaturgeschichte macht uns aufmerksam darauf, dass auch die Schriftsteller der Kunstmärchen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart nicht ohne Reiz des Volksmärchens arbeiten können“ (Šircelj, 1977, S. 60).. 3.2.1 Versuch einer allgemeinen Definition. Wie schon bei der Erklärung des Begriffs Märchen und dann weiter beim Volksmärchen wird auch hier versucht eine allgemeine Definition zu geben. Auf dieser Stelle wird besonders Tismar erwähnt, der sich mit dem Kunstmärchen genauer beschäftigt hat. Nach älterer Auffassung ist unter Kunstmärchen eine Gattung von Märchenerzählungen zu verstehen, die im Unterschied zu Volksmärchen nicht in mündlicher Überlieferung anonym tradiert, sondern als individuelle Erfindung eines bestimmten, namentlich bekannten Autors meist schriftlich festgehalten und verbreitet werden. Das Kunstmärchen gilt als ein 35.

(36) Eigentum seines Verfassers, dessen Rechte zu achten sind, z.B. indem man sich hütet, ein Plagiat zu begehen (Tismar, 1983, S. 1). Kunstmärchen sind literarisch konzipiert und daher in der Regel umfangreicher und komplizierter als Volksmärchen, von denen sie den Stil, Themen und Elemente übernehmen. Die Technik novellistischen Erzählers wird spürbar und führt im Laufe der Zeit zu neuen dichterischen Gebilden, die übrigens im Stil meist geschrieben als erzählt wirken und offenbar mehr auf Vorlesen als auf Nacherzählen angewiesen sind (vgl. Prang, 1968). Märchen in Romanformen werden heute oft zu literarischen Gattung der Fantasy gezählt.. Die strenge Scheidung geht auf die Brüder Grimm zurück. Alle Märchen, die nicht anonym sind, müssen als Kunstmärchen gelten.. Wie Märchen im Allgemeinen nehmen auch Kunstmärchen selten konkreten Bezug auf den Ort oder die Zeit der Handlung. Personen werden. nicht. notwendigerweise. mit. Namen. sondern. durch. ihre. Eigenschaften (Ritter, Fee, Prinzessin) benannt. Daneben besitzen sie auch eine eindimensionale Erzählform und eine Typisierung. Weiter sind Schwarz-Weiß-Malerei und. eine. Moral sowie. übernatürliche oder. irrationale Elemente kennzeichnend. Das Kunstmärchen kann als eine Weiterentwicklung des traditionellen Volksmärchens verstanden werden. Das Kunstmärchen stellt den Versuch dar, das ahistorische Volksmärchen in der jeweiligen historischen Gegenwart auszulegen. Das Kunstmärchen bildet eine eigene Tradition aus, auf die es sich berufen kann (Tismar, 1981: Vorbemerkung). Vom Volksmärchen weicht es etwa durch ein nicht immer glückliches Ende ab. Auch die Verwendungen einer Zahlensymbolik oder Metaphern sind im Volksmärchen selten anzutreffen.. Merkwürdig an Kunstmärchen ist, dass sie in der Epoche, in der man sie hervortreten sieht, keine selbständige Textsorte bildenden. Sie haben sich 36.

(37) aber in literarischen Innovationen erschöpft. Kunstmärchen sind auch durch populäre Ansichten dessen, was ein „Märchen“ ausmacht, bestimmt: „Wünsche werden erfüllt und dass wieder ins Lot kommt, was zurzeit verquer oder mangelhaft erscheint“ (Tismar 1981: Vorbemerkung).. 3.2.2 Typen des Kunstmärchens. Bei den Kunstmärchen unterscheidet man zwei Gruppen von Märchen (vgl. Kobe, 1999):. •. Autor-Kunstmärchen,. •. Klassische Kunstmärchen.. Für die erste Gruppe ist charakteristisch, dass der Autor, die Zeit und der Ort der Handlung schon bekannt sind. Die Figuren, die im Märchen auftreten, sind keine Typen, sondern psychologisch charakterisierte Märchengestallten. Auch Helden sind bei ihren Handlungen psychologisch motiviert. Der Stil des Schreibens ist nur für den bestimmten Autor und für die bestimmte Zeit charakteristisch.. Was das Kunstmärchen mit dem Volksmärchen gemeinsam hat, ist Eindimensionalität und ähnlicher Verlauf der Handlung vom Anfang bis zum Ende.. Der weltberühmte Schriftsteller H. C. Andersen war sehr wichtig in der Entwicklung der klassischen Kunstmärchen. Im Jahr 1835 wurde seine erste Märchensammlung herausgegeben, die den neuen Weg in der Entwicklung der Märchen zeigte. Die klassischen Kunstmärchen gingen in zwei verschiedenen Richtungen weiter (vgl. Šircelj, 1977):. 37.

(38) •. in artistisch und symbolisch umgearbeitete Märchen in der Zeit der Moderne, wo Ironie und Paradox eine wichtige Stelle bekommen und. was. zu. sogenannten. „Antimärchen“. mit. der. gesellschaftskritischen Pointe geführt hat und •. in moderne Phantasiemärchen, in denen die subjektive Kinderwelt im Vordergrund steht.. 3.2.3 Die Eigenschaften des Kunstmärchens. Um einen Vergleich zwischen den Volks- und Kunstmärchen machen zu können, ist es notwendig, auch die Eigenschaften des Kunstmärchens kennenzulernen. Es ist allgemein bekannt, dass die Volksmärchen mündlich tradiert worden sind und die Kunstmärchen von einem bekannten Autor verfasst worden sind und das gilt noch bis heute als der größte Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Märchen. Wenn man genauer die Kunstmärchen beobachtet, lassen sich noch andere Eigenschaften erkennen.. Schon der Titel des Kunstmärchens weist einige Eigenschaften des Märchens an. Man hat den Wunsch nach der Erklärung und nach der Bedeutung des Namens. Einige Namen tragen die Bedeutung in sich selbst. Der Name bezeichnet den Helden, man trifft aber auch mythologische. und. Volksmärchen. haben. allegorische die. Helden. Namen. im. Im. Unterschied. Kunstmärchen. ihre. zum eigene. Gefühlswelt, sie sind tapfer oder scheu, fleißig oder faul, weise oder geschickt (vgl. Suhodolčan, 1955).. Die Kunstmärchen nehmen keinen Rückzug auf den Verlauf der Handlung, keinen Rückzug auf den Stil. Sehr selten verwenden sie echte Märchen- Requisite.. 38.

(39) Die Reihenfolge im Kunstmärchen verläuft auf solche Weise: im ersten Teil wird uns die falsche Handlung des Feindes vorgestellt, im zweiten Teil sieht man, wie der Held in der gleichen Situation wie sein Gegner vorher richtig reagiert. Gut und Böse werden mit schwierigeren, komplexeren Fragen und Antworten ersetzt, was ein Volksmärchen bisher nicht gekannt hat. Wörtliche Wiederholung fällt bei dem Kunstmärchen weg. Z.B.: „Hinter 7 Bergen und so viel Flüssen lebt ein Mann“ (vgl. Suhodolčan, 1955).. 3.2.4 Kunstmärchen und verwandte Erscheinungen. In diesem Unterkapitel wird kurz auf die verwandten Erscheinungen von Kunstmärchen eingegangen. Es gibt sie viele und ihre Erscheinung ist in der Recherche des Märchens, Volksmärchens, Kunstmärchen nicht wegzudenken.. „Die Krise des Kunstmärchens im 20. Jahrhundert ist einerseits ein Erbe des romantischen und nachromantischen Märchens, da bereits in seinen Strukturen und Inhalten stark deformiert war, andererseits handelt. es. sich. hier. um. eine. Krise. der. Terminologie,. um. Missverständnisse und Fehlbezeichnungen“ (Karlinger 1981, S. 124).. Im deutschen Sprachbereich ist die Dichtung von Kunstmärchen älter als das Schaffen von Novellen, die viel eher wie künstlerische Ersatzformen der Märchendichtung wirken. „Borcherdts Behauptung, Göthe sei der Schöpfer des modernen Kunstmärchens, bedarf der Berechtigung insofern, als bereits Ch. M. Wieland sich als erster ernsthaft um die künstlerische Nachahmung der französischen Feenmärchen bemüht hat“ (vgl. Prang, 1968).. Es lassen sich sowohl Texte im Jugendstil finden, die sich Märchen nennen, obwohl sie weder formal noch inhaltlich solche Bezüge aufweisen, die keine spezifische Bezeichnung haben oder unter dem 39.

(40) Begriff „Novelle“ laufen (z.B. Heinrich Mann „Das wunderbare Novelle“, Thomas Mann „Der Kleiderschrank“). Für einige Autoren gilt, dass es sich bei ihnen um die sog. „Antimärchen“3 handelt. Das gilt z.B. für H. von Hofmannsthal und seine „Märchen der 672 Nacht“ und für Kafkas „Erzählungen“. Zu Kafka bemerkt Tismar: „Allein die Vielzahl einzelner Elemente, die an Märchenmotive erinnern: sprechende Tiere, Verwandlungen von Mensch in Tier, das Außerkraftsetzen von Naturgesetzen, die Isoliertheit des Helden, könnte die Assoziation mit Märchen nicht fundieren. Wesentlicher für die Zuordnung ist, dass solche Motive strikt wie im Volksmärchen in einen Funktionszusammenhang gebunden sind.“ (1977, S. 71). Auch für die Kindermärchen gilt genau wie für die Kunstmärchen, dass die Bezeichnung oft zu Unrecht gewählt ist. Man könnte von einer Reihe der Geschichten sprechen, die sich eher als Antimärchen definieren lassen. Das wahre Antimärchen ist nach Dienstbier dasjenige, das mit seiner Typologie in Wiederspruch steht, das seine ideologische Verkehrung ins Gegenteil darstellt.. Im 20. Jahrhundert lassen sich neue literarische Formen beobachten, die dem Märchen verwandte Züge tragen. In erster Linie ist hier „Science Fiction“. Die Autoren und Theoretiker haben Beziehungen zwischen den beiden Gattungen gesehen. „So sehr „Es wird einmal sein“ an das „Es wird. einmal“ erinnert, so polar stehen sich die beiden literarischen. Gattungen in der äußeren und inneren Funktion gegenüber“ (Karlinger, 1981, S. 129). Als letztes Genre bleiben noch die „Fantasy-Geschichten“. Sie schließen einen rationalen oder einen pseudorationalen Gehalt aus. In der äußeren Funktion nähern sie sich dem Märchen stärker, aber die Figurenwelt mit 3. Antimärchen sind eine Form von Kunstmärchen, die im 20. Jahrhundert sehr populär. waren. Hier geht es darum, dass die Hauptfigur zum Untergang verurteilt ist.. 40.

(41) Zwergen, Kobolden, Feen und Naturgeistern täuscht über die Struktur hinweg. Besonders die Funktion des Wunderbaren erinnert stark an das romantische Kunstmärchen. Die Ausspinnung der Geschichten entfernt sich meist von jener des Volks- wie des Kunstmärchens.. Dominierend ist eine Tendenz zur epischen Breite und zur Heroisierung der Hauptgestallten, die das Genre eher in die Nähe der Kunstsage als die des Märchens bringen. Dafür spricht auch eine Neigung zu einem schwarzen Humor. Endlich haben auch manche Märchen aus verschiedenen Sammlungen eine poetische Bearbeitung zu Kunstballaden gefunden.. 41.

(42) 4 Märchen im Vergleich zu anderen ähnlichen Gattungen Da auch einige andere Erzählgattungen wie. z.B. Sage, Fabel, Legende, und Mythos zu Übernatürlichen und Magischen neigen, ist es wichtig, zwischen diesen Gattungen zu unterscheiden.. 4.1. Vergleich zu Sage, Fabel, Legende, Mythos. Sagen. wurden. ähnlich. als. Volksmärchen. mündlich. durch. einen. unbekannten Verfasser überliefert. Die Themen, die in einer Sage behandelt wurden, waren ähnlich diesen in Märchen, das sind die Themen wo Hexen, Riesen und Dämonen u.a. eine Rolle spielen. Im Gegensatz zu Märchen ist in Sagen die numinös-jenseitige Welt streng von der diesseitigen getrennt. Der Ort der Sage, sowie Figuren und oft auch deren Herkunft sind bekannt. Aus diesem Grund haben Sagen einen höheren Realitätsanspruch (vgl. Heinrich, 2005).. Nach Lüthi berichtet die Sage das Außerordentliche, Seltsame, Unerhörte, sie lässt sich vom einzeln Geschehnis ergreifen, sie erlebt und sieht es als etwas Bedeutendes und stellt es als solches dar. Sie versucht Zusammenhänge aufzuzeigen, gibt aber keine endgültigen Antworten. Sie betont das Verhältnis des Menschen zu einem Überwirklichen (vgl. Lüthi, 1992). „Sie will auf den dämonischen Untergrund des Lebens hinweisen, vor unbekannten Feinden und Mächten warnen und auf alle Weise den Hörer auf die „andere“ Welt einstellen“ (Lüthi, 1978, S. 6).. Die Gebrüder Grimm sahen den Unterschied zw. Märchen und Sagen darin, dass Märchen poetischer und die Sage historischer sei. Ihre Behauptung. stellt. schon. deutlich. Glaubensunterschied auf.. 42. einen. Realitäts-. und.

(43) Ungeachtet der Tatsache, dass es bis heute viele unterschiedliche Theorien gibt, gelten im allgemeineren diese Unterschiede: „Das Märchen ist in seiner abendländisch-neuzeitlichen Erscheinung wesentlich eine Sache der Phantasie, eine fabula incredibilis, während die Sage noch einen mehr übersinnlichen Bereich in Menschen anspricht und dem Volksglauben näher steht. Glauben und Wissen können bei ihr häufig noch zusammenfallen (vgl. Röhrich, 1974).“. Mit dem Vergleich der oben angeführten Definitionen ist es zu bemerken, dass nur Lüthi die Sagen konkret charakterisiert hat. Die anderen sind sich einig, dass die diesseitige und jenseitige Welt streng voneinander getrennt ist. Die Gebrüder Grimm erkannten den Unterschied aus einer anderen Perspektive, nämlich, Sagen waren ihrer Meinung nach historischer als Märchen, Heinrich betonte bei Sagen einen höheren Realitätsanspruch.. Die Gattung, die der Sage sehr nahe steht, ist Legende, die eine kürzere Prosaerzählung ist, die allen Dingen ihren Sinn gibt. Sie bezieht sich auf ein und denselben Mittelpunkt, auf Gott und gibt Antworten dogmatischer Art. Legende ist wahrscheinlich unter dem Einfluss kirchlicher Bedeutung im Volke entstehen. Die Kirche ist die Institution, die die Legenden sammelt, pflegt und verbreitet (vgl. Lüthi, 1947). Also Legende hat immer religiöse Hintergründe, Märchen aber nicht.. Und warum wirken Legende und Sage nicht halb so geheimnisvoll wie das Märchen? Laut Lüthi (1947) bleibe das Märchen uns rätselhaft, weil es wie absichtslos das Wunderbare mit dem Natürlichen, das Nahe mit Fernen, Begreifliches mit Unbegreiflichen mische, so, als ob dies völlig selbstverständlich wäre. Lüthi sah das Geheimnis des Märchens nicht in den Motiven, sondern in der Gestalt und in der Sprache. „Das Märchen erscheint neben den einfachen Formen der Sage und Legende als Kunstform“ (Lüthi, 1947, S:6). Nach Lüthi gebe es drei Gattungen, die jahrhundertlang nebeneinander herlaufen, ohne dass eine eigentliche 43.

(44) Vermischung eintritt und dass sind Sage, Legende und Märchen (vgl. Lüthi, 1947, S. 78).. Fabel ist auch eine Gattung, die dem Volksmärchen ähnlich ist. Sie ist eine kurze, häufig witzige Prosa- oder Verserzählung, in der typisch menschliche Verhaltensweisen und meist negative Eigenschaften zum Zweck moralischer Belehrung in der Regel auf Tiere, aber auch Pflanzen und nichtmenschliche Figuren übertragen werden. In Fabeln stehen sich zumeist zwei einzelne Tiere, seltener zwei Gruppe gegenüber. Typische Tiere, die in einer Fabel vorkommen sind: Löwe, Fuchs, Wolf, Esel, Hase und Rabe. Maus, Frosch, Ochse, Schlange, Igel und Lamm kommen seltener vor. Jedes Tier hat in der Fabel seine typischen Eigenschaften. So ist z.B. Der Fuchs schlau, der Löwe stark, das Lamm wehrlos, der Esel naiv-dumm\In der Fabel sprechen und handeln Tiere wie Menschen (vgl. Heinrich, 2005). „Knapp, gezielt und pointiert muss die Fabel sein, wenn sie die gewünschte Wirkung erreichen soll“ (Dithmar, 1971).. Der Unterschied zu den Märchen steht darin, dass Fabel nur einen Autor haben, Volksmärchen dagegen nicht. In beiden Gattungen kommen sprechende Tiere vor, die aber im Märchen nicht charakterisiert und mit keinen Namen festgelegt sind. Die Fabel besitzt eine Lehre/Moral, die dem Leser mit einem Leitsatz mitgeliefert wird, aus einem Märchen soll man aber die Moral selber herausfinden.. Der Begriff Mythos bezieht sich auf eine Überlieferung, Erzählung von der Erschaffung der Welt, Naturphänomene, Götter und andere Fabelwesen; die alten Mythen spiegeln Erfahrungen einer Nation dar (vgl. SSKJ). Das Buch Geschichte der Naturwissenschaften beginnt mit dem Kapitel „Im Anfang war der Mythos“, wo uns erklärt wurde, dass die Zeit des Entstehens des Mythos bis zur Antike zurückgreift. Daraus lässt sich herausfinden, dass auch Mythos ein Volkstoff ist, ähnlich wie das Märchen.. Laut. Lüthi. führt. die. Mythe 44. wesentlichen,. stetig. sich.

(45) wiederholenden Abläufe der Wirklichkeit bildlich auf einen einmaligen grundsätzlichen. Vorgang. zurück. (vgl.. Lüthi,. 1947,. S.. 77).. Der. bedeutendste Unterschied zu den Märchen stellen Haupthelden dar, im Mythen sind meist Götter, die große Rolle spielen Kampf, Schlacht, was es im Märchen nicht vorkommt bzw. diese Aufgaben übernehmen in Märchen erfundene, fiktive, phantasievolle Figuren. Um. die. Unterschiede. zwischen. den. Gattungen. besser. zu. veranschaulichen, werden diese in einer Tabelle dargestellt. Es werden vier verschiedene Kriterien miteinander verglichen und zwar: Herkunft der Gattung,. Raum. und. Zeitlosigkeit,. Aufhebung. Handlungsstereotypen und stereotype Schauplätze.. 45. der. Natur,.

(46) Tabelle 1: Tabellarische Darstellung der Unterschiede zwischen Sage, Legende, Fabel und Mythos. Märchen Frei erfunden, Volksmärchen = mündlich überliefert Kunstmärchen = von einem Autor verfasst Raum- und Zeitlosigkeit. Aufhebung der Naturund Kausalgesetze (Verwandlungen, sprechende Tiere, Auftreten von Fabelwesen, usw.). Handlungsstereotypen (Auszug des Helden – Bewährung – Lösung des Problems). Stereotype Schauplätze (Schloss, Wald, usw.) und Requisiten (Zauberspiegel, -ring,. Sage Historische Bezüge, mündlich überliefert. Genaue Orts- und Zeitangaben (Hoher Realitätsanspruch) Teilweise Aufhebung von Natur- und Kausalgesetzen (Auftreten von Fabelwesen), aber deutliche Trennung von dies- und jenseitiger Welt Handlung / Inhalt wird bestimmt von historischem Ereignis, auf welchem die Sage beruht/beruhen soll Reale Schauplätze. Legende Historische Bezüge, „Geschichte zum Vorlesen“ (enge Beziehung zur literarischen Tradition) Genaue Orts- und Zeitangaben Keine Aufhebung der Natur- und Kausalgesetze. Handlung / Inhalt wird bestimmt von der Biographie der historischer Person, auf welcher die Legende beruht Reale Schauplätze. 46. Fabel Frei erfunden, von einem Autor verfasst. Mythos aus dem Volksstoff. Keine Orts- und Zeitangaben, da irrelevant für die Moral (sprechende) Tiere agieren anstelle von Menschen. Genaue Orts- und Zeitangaben Götter oder gottähnliche Helden. Lehre oder Moral als Quintessenz. stellt existentielle Fragen und versucht auf sie zu antworten. Stereotype Eigenschaften der Figuren (Fuchs = schlau, Esel = dumm,. Reale Schauplätze.

(47) usw.) Typisierte, namenlose Personen (der König), Allerweltsnamen (Hans, Gretel), sprechende Namen (Schneewittchen). Personen werden oft namentlich genannt, manchmal haben sie auch nur Bezeichnungen (eine Jungfrau, der Rattenfänger, usw.). Personen werden namentlich genannt. Bearbeitet nach Volkert, 2011.. 47. usw.) Tierbezeichnungen statt Namen (ein Fuchs, der Rabe usw.). Mytenfiguren wie z.B. Ilias, Odyssee.

(48) 5 Literaturdidaktik im DaF-Unterricht Eine Fremdsprache zu lernen bedeutet nicht nur fließend eine fremde Sprache zu sprechen, Grammatik zu beherrschen, sondern auch literarische Texte lesen zu können. Mit literarischen Texten im DaFUnterricht beschäftigt sich die Wissenschaft Literaturdidaktik. Eine allgemeinere Definition, was Literaturdidaktik ist, ist schwer zu finden. Jazbec geht in ihrer Magisterarbeit darauf genauer ein, hier gilt es allerdings nur folgendes hervorzuheben: „Die Versuche der Fachleute, den Status der Literaturdidaktik unter den Gesellschaftswissenschaften zu bestimmen, sind ein weiterer Beweis für ihre Vielseitigkeit. Die Literaturdidaktik wird als eine eigene wissenschaftliche Disziplin (Clemens Baumgärtner); als eine eigene Fachdisziplin (Hermann Korte); als eine praktische Wissenschaft (Jakob Ossner) oder als wissenschaftliche Disziplin, als akademische Lehre und Forschung (Michael Bogdal, Elisabeth Paefgen) verstanden“ (Jazbec, 2003, S. 8). Van der Boogaart definiert die Literaturdidaktik im Unterschied zu Sprachdidaktik. Sie sei im Unterschied zur Sprachdidaktik der Bereich einer Mutter- oder Fremdsprachendidaktik, der sich mit inner- und außerschulischen. Prozessen. des. Erwerbs. literarischer. Rezeptionskompetenzen und der Entwicklung poetischer Kompetenzen beschäftige (Kämper van den Boogaart, 2011, S. 187). Die bekanntesten Literaturdidaktiker und Literaturdidaktikern, die sich mit dem Definitionsversuch der Literaturdidaktik beschäftigt haben sind Bredella,. Ehlers,. Bogdal,. Paefgen.. Bredella. (1976). versteht. Literaturdidaktik als Integrationswissenshaft, die die Integration von Fachwissenschaften wie Soziologie, Psychologie und Pädagogik verstehe. Bogdal (2001) behauptet, dass sich die Literaturdidaktik in einem Spannungsfeld von Literaturwissenschaften, Schule sowie Bildungs- und Lerntheorien bewege. Als ein Fach, das eine eigene Entwicklungsrichtung aufweise, versteht die Literaturdidaktik Ehlers (1992). Paefgen (1999) 48.

(49) erklärt die Literaturdidaktik als Theorie des Lehrens und Lernens von Literatur in Lernkontexten, wo Literaturunterricht als praktischer Teil der Literaturdidaktik verstanden wird. Die Literaturdidaktik kämpft noch immer dazu, eine bedeutendere Position im Unterricht zu bekommen.. Literaturdidaktik. in. der. Muttersprache. unterscheidet. sich. von. Literaturdidaktik im DaF-Unterricht, weil ihre Lage mehr oder weniger undefiniert ist, da die Kluft zwischen gewünschten und möglichen Zielen in diesem Kontext viel größer ist als bei der Literaturdidaktik in der Muttersprache.. 5.1. Literarische Texte im DaF-Unterricht. Bei der Behandlung der Literaturdidaktik lässt es notwendig erscheinen, den Stellenwert der Literatur im Fremdsprachenunterricht zu begründen. Auf dieser Stelle ist ein Autor zu erwähnen und zwar Mayrhofer, die auch Jazbec (2003) in ihrer Magisterarbeit, in der sie genau das Gebiet der Literaturdidaktik untersucht hat, zu den stellvertretend zählt. Mayrhofer (1999) führte Literaturdidaktik als ihre Hauptaufgaben das Wecken, die Förderung und Erhaltung der Freude am Lesen an. Nach Jazbec (2003) stellt Literaturdidaktik im DaF-Unterricht ein spezifisches Gebiet der Literaturdidaktik dar, „weil sich Zielsetzungen und Methoden des muttersprachlichen. Unterrichts. auf. den. fremdsprachlichen. Literaturunterricht einerseits nicht ohne weiteres übertragen lassen, andererseits sind sie aber doch nicht vollkommen unterschiedlich. Beide Literaturdidaktiken setzen sich ein gleiches Ziel: die Ausbildung der Fertigkeiten und Fähigkeiten Literatur zu lesen und zu verstehen.. Manchmal kommt es zur Situation, dass nach einem ausschließlich oder überwiegend literaturfreien Anfängerunterricht plötzlich in der Mittelstufe der Literaturunterricht eingesetzt wird. Solches Geschehen hat für den Schüler sicher die negativen Konsequenzen. Koppensteiner (2001) 49.

(50) benennt diese Erscheinung als den sogenannten „Literaturschock“. Samide erwähnt in ihrem Artikel, dass sich die Lehrkräfte in der Grundschule oft beschweren, dass es schwierig sei, den Schülern Literatur beizubringen, weil sie zu Hause keine Lesefertigkeiten entwickelt haben, dann weiter beschweren sich die Lehrkräfte in der Mittelschule, dass die Schüler nicht genug Kenntnisse in der Grundschule bekommen, an der Fakultät sind die Professoren nicht mit der Arbeit aus der Mittelschule zufrieden und so sei ein Zirkel geschlossen (vgl. Samide, 2008, S. 327).. Es ist keine Frage, wie wichtig es ist, literarische Texte in den DaFUnterricht einzusetzen. Mit dem Lesen der fremdsprachlichen Literatur bekommt man den Einblick in kulturelle, historische, politische und sogar gesellschaftliche Dimensionen eines Landes, die man durch den Prozess des Lesens berücksichtigen müsste. Literarische Texte bieten einer anderen Umgebung die Sprache an, die von der alltäglichen Sprache abweicht. Auch auf dem Gebiet der Grammatik bekommt man viel, wenn man literarische Texte liest, dass zeigt sich besonders auf dem Gebiet der Wortbildung, Phonologie und Syntax. Die Einführung literarischer Texte in den DaF-Unterricht bedeutet aber Änderung des Verlaufes einer Unterrichtsstunde, es werden neue Unterrichtsmethoden eingeführt, was die Kreativität der Schüler fordert. Es stellt sich die Frage, wie bzw. auf welche Weise die literarischen Texte in den Unterricht einzusetzen. Die literarischen Texte sollten sorgfältig ausgewählt werden, solche, die für den Schüler ermutigend werden und mit deren Hilfe die sprachlichen Kenntnisse verbreitet werden können und die auf solchem Sprachniveau behandelt werden können, das für die Schüler geeignet ist.. 50.

(51) 5.2. Funktionen literarischer Texte im DaF-Unterricht. In diesem Unterkapitel werden die Funktionen literarischer Texte behandelt. Wenn der Lehrer Literatur im DaF-Unterricht einsetzt, bedeutet das nicht nur Interpretation oder Analyse eines Textes, es geht um eine harte Arbeit, die aber auch Unterhaltung bedeutet kann. Die Literatur hat mehrere Funktionen, als primäres Ziel könnte man die Sprachvermittlung und den Spracherwerb zählen, die anderen könnten Entspannung, Lesefreude, Vermittlung von Wissen sein.. Laut Ehlers (1996) lassen sich noch weitere Lernziele erkennen:. 1. Entwicklung der Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen; 2. Entwicklung der Fähigkeit, unbekannte Wörter zu erschließen; 3. Entwicklung der Fähigkeit, eigene Fragen zu stellen und nach Lösungen zu suchen (Entwicklung von Problem-Lösungs-Strategien); 4. Entwicklung der Fähigkeit, Bedeutungen zu erfassen/zu bilden; 5. Entwicklung der Fähigkeit, Sinn zu konstituieren; a. Entwicklung der Fähigkeit, satzübergreifend zu lesen; b. Verbesserung der Kenntnisse über Erzählstrukturen; c. Entwicklung der Fähigkeit, Texte zusammenzufassen; d. Wahrnehmungsschulung für konnotative Bedeutungen und Stilmittel; e. Entwicklung der Fähigkeit zu antizipieren.. Ehlers (1996) erwähnt 5 unterschiedliche Gruppen von Fähigkeiten, die sich beim Lesen von literarischen Texten entwickelt könnten und zwar, dass die Schüler Wichtiges von Unwichtigem trennen, unbekannte Wörter erschließen, eigene Fragen stellen und Lösungen suchen, Bedeutungen erfassen und den Sinn konstruieren. Um diese Fähigkeiten entwickeln zu können, sind aber nicht nur literarische Texte geeignet, die am meisten den Schülern sprachlich zu schwierig vorkommen und werden von ihnen 51.

Gambar

Dokumen terkait

Ilmu yang mempelajari jamur (fungi) adalah Mikologi. Jamur dulu termasuk kingdom Plantae, tetapi sekarang terpisah dan berdiri sendiri. Jamur merupakan organisme purba,

As part of the World Bank Group ’s Pakistan Transformational Energy Initiative, the Metro Power Company Limited Project aims to close the significant power gap

Sanggahan paling lambat tanggal 15 Agustus 2015 telah diterima oleh Kelompok Kerja 22 ULP paket pekerjaan tersebut diatas pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten

Sedangkan sasarannya adalah Identifikasi kecamatan tempat bekerja, Identifikasi moda yang digunakan pada saat pergi dan pada saat pulang bekerja, Identifikasi tujuan antara

dalam kegiatannya sendiri (dalam pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, kepala sekolah, konselor), dalam pengumpulan data tentang pelaksanaan kegiatan, keberhasilan

The National Procurement Commission seeks to provide better procurement services to ministries and other public entities, namely in what regards large

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran

Merumuskan perhitungan formulasi pakan keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang kebutuhan energi ikan sesuai dengan kebutuhan energi ikan