BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Tumbuhan

Tumbuhan senduduk (Melastoma malabathricum L.) tumbuh liar, berumur menahun, batang perdu, berkayu, bercabang. Kulit batang warna ungu muda dan tinggi batang mencapai 4 m. Daun warna hijau, tangkai dan tulang daun hijau keungunan. Bentuk daun bundar, bundar telur atau lonjong, pinggir daun rata, kedua permukaan daun berbulu halus dan rapat, daun duduk berseling berhadapan. Bunga mengelompok pada ujung cabang, berwarna ungu muda. Buah buni, kulit buah warna coklat muda, bulat seperti vas bunga. Daging buah berwarna ungu, rasanya manis, pada kulit buah terdapat banyak biji. Senduduk berkembang biak dengan biji. Senduduk tumbuh liar di lahan terbuka atau agak terlindung, pada tanah kering atau agak lembap. Tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 2.000 m dpl (Djauhariyah, 2004).

2.1.1 Sistematika tumbuhan

Divisi : Spermatophyta Sub Divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Myrtales

Suku : Melastomataceae Marga : Melastoma

2.1.2 Sinonim

Nama lain dari daun senduduk (Melastoma malabathricum L.) adalah Melastoma affine G. Don., Melastoma polyanthum B1 (Ditjen POM, 1995). 2.1.3 Nama daerah

Nama daerah tumbuhan ini di Sumatera adalah senduduk, sedangkan di Jawa dikenal dengan nama senggani, sengganen, kluruk, harendong dan kemanden (Ditjen POM, 1995).

2.1.4 Khasiat

Tumbuhan senduduk digunakan sebagai obat tradisional. Daun tumbuhan ini secara tradisional berkhasiat mengobati keputihan, cacingan pada anak-anak, diare, sariawan, pendarahan rahim, bisul, luka berdarah dan luka bakar (Djauhariya, 2004).

2.1.5 Kandungan senyawa kimia

Telah dilakukan penelitian terhadap tumbuhan yang sama yaitu tumbuhan senduduk (Melastoma malabathricum L.) menunjukkan adanya kandungan senyawa steroid/triterpenoid, flavonoid, glikosida, saponin dan tanin (Simanjuntak, 2008).

2.2 Golongan Senyawa Kimia 2.2.1 Steroid/triterpenoid

Steroid adalah triterpena yang kerangka dasarnya sistem cincin siklopentana pehidrofenantren dan merupakan senyawa organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan dengan struktur inti molekulnya C-27, tetrasiklis dengan susunan 3 cincin segi enam dan 1 cincin segi lima. Triterpenoid adalah senyawa

yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isopren dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C-30 asiklik, yaitu skualen (Harbone, 1987)

2.2.2 Flavonoid

Flavonoid adalah sekelompok besar senyawa polifenol tanaman yang tersebar luas dalam berbagai bahan makanan dan dalam berbagai konsenterasi. Flavonoid memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri atas 15 atom karbon, di mana dua cincin benzen (C6) terikat pada suatu rantai propan (C3) sehingga membentuk susunan C6-C3-C6

2.2.3 Glikosida

(Lenny, 2006). Komponen tersebut pada umumnya terdapat dalam keadaan terikat atau terkonjugasi dengan senyawa gula (Havsteen, 1983). Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu dan biru, dan sebagian zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuhan. Senyawa flavonoid sebenarnya terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, bunga, buah dan biji. Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan berwarna hijau, kecuali alga. Penyebaran jenis flavonoid pada golongan tumbuhan yang tersebar yaitu angiospermae, klorofita, fungi, briofita (Markham, 1988) . Flavonoid yang lazim ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi (Angiospermae) adalah flavon, flavonol, flavonon, isoflavon, khalkon dan auron, proantosianidin dan antosianin. Golongan flavon, flavonol, flavonon, isoflavon dan khalkon juga sering ditemukan dalam bentuk non glikon. Flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air dan dapat diekstraksi dengan etanol 70% (Robinson, 1995).

Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua bagian, yaitu bagian gula dan bukan gula. Keduanya dihubungkan oleh ikatan berupa jembatan

oksigen, jembatan nitrogen, jembatan sulfur maupun jembatan karbon. Bagian gula disebut glikon sementara bagian bukan gula disebut bagian aglikon atau genin. Apabila glikon dan aglikon saling terikat maka senyawa ini disebut sebagai glikosida. Jembatan oksigen yang menghubungkan glikon-aglikon ini sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa, enzim, air dan panas. Semakin pekat kadar asam atau basa maupun semakin panas lingkingannya maka glikosida akan semakin mudah dan cepat terhidrolisis (Gunawan, 2004).

Menurut Farnsworth (1966), pembagian glikosida berdasarkan ikatan yang menghubungkan bagian gula dan bukan gula adalah:

1. C-glikosida, jika atom C menghubungkan bagian gula dan bukan gula. Contoh: aloin.

2. O-glikosida, jika atom O menghubungkan bagian gula dan bukan gula. Contoh: salisin.

3. N-glikosida, jika atom N menghubungkan bagian gula dan bukan gula. Golongan ini sebagian gulanya bukan gulasebenarnya tetapi derivatnya. Contoh: vidarabin.

4. S-glikosida, jika thiol (SH) yang menghubungkan bagian gula dan bagian bukan gula. Contoh: sinirgin.

2.2.4 Saponin

Saponin adalah glikosida sterol dan triterpena yang telah terdeteksi pada 90 suku tumbuhan. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan menghemolisis sel darah. Saponin diberi nama demikian karena sifatnya yang seperti sabun (bahasa latin “sapo” berarti sabun). Pada larutan yang sangat encer

saponin sangat beracun untuk ikan dan tumbuhan yang mengandung saponin telah digunakan sebagai racun ikan sejak dahulu oleh masyarakat. Beberapa saponin bersifat antimikroba juga. Saponin menjadi penting karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis hormon steroid yang digunakan dalam bidang kesehatan (Robinson, 1995).

Pembentukan busa yang mantap sewaktu mengekstraksi tumbuhan atau waktu memekatkan ekstrak tumbuhan merupakan bukti akan adanya saponin. Paling sederhana untuk membuktikan adanya unsur saponin dalam simplisia adalah dengan cara mengocoknya dan perhatikan apakah akan terbentuk busa tanan lama pada permukaan cairan (Harbone, 1987).

2.2.5 Tanin

Tanin adalah senyawa yang berasal dari tumbuhan, yang mampu mengubah kulit hewan yang mentah menjadi kulit siap pakai karena kemampuannya menyambung silang protein. Tanin tumbuhan dibagi menjadi dua golongan, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Kadar tanin yang tinggi mempunyai arti penting bagi tumbuhan yakni pertahanan bagi tumbuhan dan membantu mengusir hewan pemakan tumbuhan. Tanin terkondensasi terdapat pada paku-pakuan, gimnospermae dan angiospermae, sedangkan tanin terhidrolisis penyebarannya terbatas pada tumbuhan berkeping dua. Beberapa tanin terbukti mempunyai antioksidan dan menghambat pertumbuhan tumor (Harborne, 1987).

2.3 Metode Ekstraksi

Menurut Depkes (2000), ada beberapa metode ekstraksi yang sering digunakan dalam berbagai penelitian antara lain yaitu:

a. Cara dingin 1. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan cara perendaman menggunakan pelarut dengan sesekali pengadukan pada temperatur kamar. Maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus disebut maserasi kinetik sedangkan yang dilakukan pengulangan panambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut remaserasi.

2. Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada temperature kamar.

b. Cara panas 1. Refluks

Refluks adalah proses penyarian simplisia dengan menggunakan alat pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2. Digesti

Digesti adalah proses penyarian dengan pengadukan kontinu pada temperatur lebih tinggi daripada temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50°C.

3. Sokletasi

Sokletasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, dilakukan dengan menggunakan alat soklet sehingga menjadi ekstrak-

si kontinu dengan pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 4. Infudasi

Infudasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 15 menit.

5. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan menggunakan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit.

2.4 Sterilisasi

Sterilisasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk tujuan membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan pada suatu objek atau spesimen (Pratiwi, 2008).

2.5 Bakteri

Nama bakteri berasal dari kata “bakterion” (bahasa Yunani) yang berarti tongkat atau batang. Bakteri merupakan organisme yang sangat kecil (berukuran mikroskopis) dengan lebar 0,5-1 μm dan panjang hingga 10 μm (1mikron=10-3

2.5.1 Faktor pertumbuhan dan perkembangan bakteri

) sehingga hanya tampak dengan mikroskop (Irianto, 2006).

Pertumbuhan dan perkembangan bakteri menurut Irianto, (2006) dan Pratiwi, (2008), dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a. Temperatur

Temperatur optimum bakteri yang pathogen bagi manusia biasanya tumbuh dengan baik pada temperatur 37°C. Berdasarkan temperatur pertumbuhan bakteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bakteri psikofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur maksimal 20oC, temperatur optimum adalah 0-15o

2. Bakteri mesofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur maksimal 45

C.

o

C, temperatur optimum adalah 20-40o

3. Bakteri termofil yaitu bakteri yang dapat hidup pada temperatur maksimal 100 C o C, temperatur optimum 55-65o b. pH C

pH optimum bagi kebanyakan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Namun ada beberapa mikroorganisme yang dapat tumbuh pada keadaan yang sangat asam atau alkali.

c. Tekanan osmosis

Osmosis merupakan perpindahan air melewati membran semipermeabel karena ketidakseimbangan material terlarut dalam media. Medium yang baik untuk pertumbuhan sel adalah medium isotonis terhadap sel tersebut. Dalam larutan hipotonik air akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel membengkak, sedangkan dalam larutan hipertonik air akan keluar dari sel sehingga membran plasma mengerut dan lepas dari dinding sel (plasmolisis).

d. Oksigen

Berdasarkan kebutuhan oksigen di kenal mikroorganisme menjadi 5 golongan yaitu:

1. Bakteri aerobik yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya.

2. Bakteri anaerobik yaitu bakteri yang dapat tumbuh tanpa oksigen. Adanya oksigen pada bakteri ini akan menghambat pertumbuhannya. Energi pada bakteri anaerob dihasilkan dengan cara fermentasi.

3. Bakteri anaerobik fakultatif yaitu bakteri yang dapat tumbuh dengan oksigen ataupun tanpa oksigen.

4. Bakteri mikroaerob yaitu bakteri yang dapat tumbuh baik dengan adanya sedikit oksigen tetapi dalam konsenterasi yang rendah.

e. Nutrisi

Nutrisi merupakan substansi yang diperlukan untuk biosintesis dan pembentukan energi. Berdasarkan kebutuhannya, nutrisi dibedakan menjadi dua yaitu makroelemen (elemen yang diperlukan dalam jumlah banyak) dan mikroelemen (elemen nutrisi yang diperlukan dalam jumlah sedikit).

2.5.2 Fase pertumbuhan bakteri

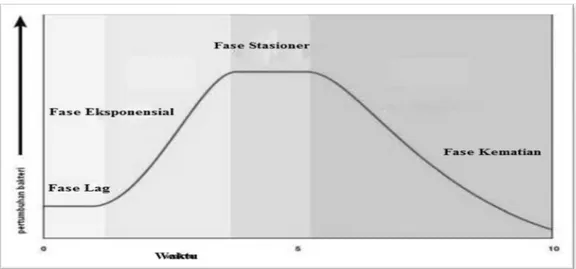

Fase pertumbuhan bakteri menurut Irianto (2006) meliputi: fase pertumbuhan diperlambat, fase log (logaritma), fase konstan dan fase kematian atau penurunan.

1. Fase pertumbuhan diperlambat

Fase ini merupakan fase penyesuaian bakteri terhadap suatu lingkungan baru dimana jumlah bakteri mulai bertambah sedikit demi sedikit, akan tetapi kecepatan berkembang biak menjadi berkurang sekali. Ini bukan karena keadaan medium memburuk, karena perubahan pH atau bertambahnya limbah kotoran sehingga tampak menyusut jumlah sel-sel yang segar.

2. Fase logaritma

Fase ini terjadi setelah sel bakteri menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dimana pembiakan bakteri berlangsung paling cepat, jumlah sel bakteri baru meningkat secara eksponensial. Bakteri dalam fase ini baik sekali untuk dijadikan inokulum.

3. Fase konstan

Fase konstan disebut juga dengan fase stationer (fase diam). Pada fase ini kecepatan tumbuh bakteri yang berkembang biak sama dengan kecepatan bakteri yang mati. Kurva menunjukkan garis yang hampir horizontal, sehingga jumlah sel yang hidup menjadi tetap.

4. Fase penurunan (period of decline) atau fase kematian

Pada fase ini bakteri mengalami penurunan dimana jumlah bakteri yang mati bertambah. Hal ini tergantung kepada spesies dan keadaan medium serta faktor-faktor lingkungan, maka besar kemungkinan bakteri tidak dapat dihidupkan kembali dalam medium baru.

Grafik pertumbuhan bakteri sebagai berikut:

Grafik pertumbuhan bakteri 2.5.3 Klasifikasi bakteri

Berdasarkan bentuk morfologinya, maka bakteri dapat dibagi atas tiga golongan (Irianto, 2006), yaitu:

2.5.3.1 Golongan basil (bacillus)

Golongan basil berbentuk batang dan silindris. Basil dapat dibedakan atas: a Monobasil (batang tunggal) contohnya: Escherichia coli dan

Salmonella thyposa.

b Diplobasil (batang bergandengan dua-dua) contohnya: Klebsilla pneumoniae.

c Streptobasil (batang bergandengan panjang membentuk rantai) contohnya: Streptobacillus moniliformis dan Bacillus anthracis.

2.5.3.2 Golongan kokus (Coccus)

Golongan kokus merupakan bakteri yang bentuknya bulat atau bola. Kokus dapat dibedakan atas:

a Monokokus (kokus tunggal) contohya: Monococcus ghonorhoea dan Chlamydia trachomatis.

b Diplokokus (bergandengan dua-dua (diplokolus)) contohnya: Diplococcus pneumoniae dan Neisseria ghonorhoea.

c Tetrakokus (berbentuk segi empat) contohnya: Pediococcus cerevisiae.

d Streptokokus (berkelompok memanjang seperti rantai) contohnya: Streptococcus pyogenes dan Streptococcus mutans.

e Stafilokokus (berbentuk bulat seperti anggur) contohnya: Stphylococcus aureus.

f Sarcina (bergandengan empat-empat mirip kubus) contohnya: Thiosarcina rosea.

2.5.3.3 Golongan spiril (Spirila)

Golongan spiril merupakan bakteri yang melilit atau berbengkok-bengkok dinamalan spirillium atau spiral. Ada tiga macam bentuk spiral, yaitu:

a Spiral (tubuhnya kaku) contohnya: Thiospirillopsis floridana. b Vibrio (spiral tak sempurna) cotohnya: Vibrio cholerae. c Spirochaeta (spiral lentur) contohnya: Treponema pallidum.

2.6 Uraian Bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis dan Esherichia coli

2.6.1 Bakteri Staphylococcus aureus

Sistematika bakteri Staphylococcus aureus (Dwidjoseputro, 1978) Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes Ordo : Eubacteriales Familia : Micrococcaceae Genus : Staphylococcus

Species : Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif, aerob atau anaerob fakultatif berbentuk bola atau kokus berkelompok tidak teratur, diameter

1,0 μm, tidak membentuk spora, tidak bergerak dan koloni berwarna kuning.

Bakteri ini terdapat pada kulit, selaput lendir, bisul dan luka. Dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam jaringan (Jawetz, 2001).

2.6.2 Bakteri Staphylococcus epidermidis

Sistematika bakteri Staphylococcus epidermidis (Dwidjoseputro, 1978) Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes Ordo : Eubacteriales Familia : Micrococcaceae Genus : Staphylococcus

Spesies : Staphylococcus epidermidis

Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat biasanya tersusun dalam bentuk seperti anggur. Staphylococcus epidermidis membentuk koloni berupa abu-abu sampai putih, memfermentasi glukosa, dapat bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Staphylococcus epidermidis merupakan flora normal pada kulit. Infeksi staphylococcus lokal tampak sebagai jerawat, infeksi folikel rambut, terdapat juga sebagai reaksi inflamasi yang kuat dan terlokalisir (Irianto, 2006).

2.6.3 Bakteri Ecsherichia coli

Sistematika bakteri Escherichia coli (Dwidjoseputro, 1978). Divisi : Protophyta

Kelas : Schizomycetes Ordo : Eubacteriales Familia : Enterobacteriaceae Genus : Escherichia

Escherichia coli disebut juga Bacterium coli, merupakan bakteri Gram negatif, aerob atau anaerob fakultatif, panjang 1-4 μm, lebar 0,4-1,7 μm, berbentuk batang dan tidak bergerak. Bakteri ini tumbuh baik pada suhu 37° C tetapi dapat tumbuh pada suhu 8-40° C, membentuk koloni yang bundar, cembung, lembut dengan tepi rata. Eschericia coli biasanya terdapat dalam saluran cerna sebagai flora normal. Bakteri ini dapat menjadi patogen bila berada diluar usus atau dilokasi lain dimana flora normal jarang terdapat (Jawetz, 2001). 2.7 Uji Aktivitas Antimikroba

Uji kepekaaan terhadap obat antimikroba pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

a. Metode dilusi

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (kadar hambat minimum) dan KBM (kadar bunuh minimum) dari obat antimikroba. Prinsip dari metode dilusi adalah sebagai berikut :

Menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Masing-masing tabung diuji dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Seri tabung diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam dan diamati terjadinya kekeruhan pada tabung. Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan mikroba) adalah KHM dari obat. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari obat terhadap bakteri uji (Pratiwi, 2008).

b. Metode difusi

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode ini adalah mengukur zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri di dalam media padat melalui pencadang. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah jernih di sekitar cakram. Luas daerah hambatan berbanding lurus dengan aktivitas antibakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakterinya maka semakin luas daerah hambatnya. Metode ini dipengaruhi oleh banyak faktor fisik dan kimia, misalnya: pH, suhu, zat inhibitor, sifat dari media dan kemampuan difusi, ukuran molekul dan stabilitas dari bahan obat (Jawetz, et al., 2001).

c. Metode turbidimetri

Pada cara ini digunakan media cair, pertama dilakukan penuangan media kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan suspensi bakteri, kemudian dilakukan pemipetan larutan uji, dilakukan inkubasi. Pengukuran kekeruhan dilakukan. Kekeruhan yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri diukur dengan menggunakan instrumen yang cocok, misalnya nephelometer, setelah itu dilakukan penghitungan potensi antimikroba (Depkes, 1995).