BAB II

DASAR TEORI

2.1 Sinar X

Wilhelm Conrad Rontgen seorang ahli fisika di Universitas Wurzburg , Jerman, pertama kali menemukan sinar rontgen pada tahun 1895 sewaktu melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Saat itu dia melihat timbulnya sinar fluoresensi yang berasal kristal barium platinosianida dalam tabung Crookes-Hittorf yang dialiri listrik. Kemudian dia melanjutkan penelitiannya dan menemukan sinar yang diseburnya sebagai sinar baru atau sinar X. Baru kemudian hari orang menamakan sinar tersebut sinar Rontgen sebagai penghormatan kepada Wilhelm Conrad Rontgen (Rasad, 2000).

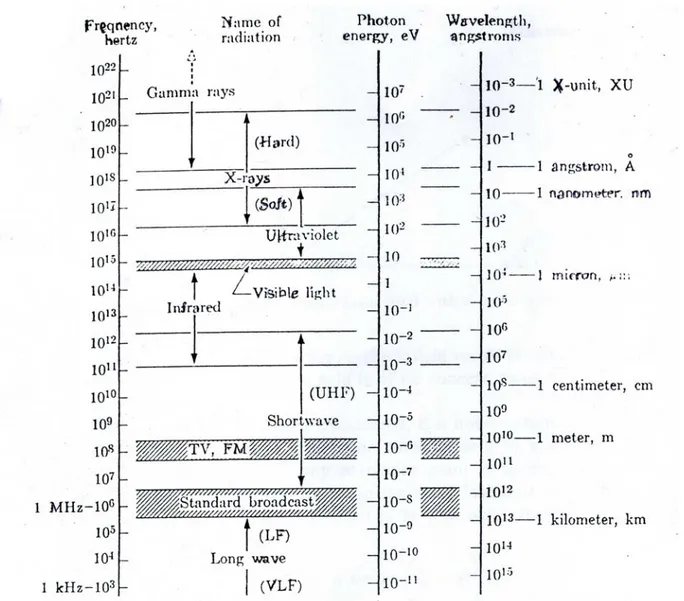

Sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang panas, radio, cahaya dan sinar ultraviolet tetapi dengan panjang gelombang yang sangat pendek. Sinar x bersifat heterogen. Panjang gelombang bervariasi dan tak terlihat. Perbedaan sinar X dengan sinar elektromagnetik lainnya juga terdapat pada panjang gelombang dimana panjang gelombang sinar X sangat pendek yaitu hanya 1/10.000 panjang gelombang cahaya yang kelihatahan. Panjang gelombang sinar X adalah antara 0.01 – 10 nm. Karena panjang gelombang yang pendek itu maka sinar X mampu menembus benda-benda (materi) sesuai dengan kepadatannya membuat film menjadi hitam dan membuat benda-benda yang berfluoresensi jadi bercahaya. Pada saat menembus suatu benda (materi) terjadi reaksi timbal balik antara sinar X dengan benda tersebut yaitu penyebaran sinar (sinar yang klasik, biasa) efek Compton dan absorpsi. Sifat-sifat tersebut dimanfaatkan dalam diagnostik baik dalam pembuatan foto rontgen maupun pemeriksaan sinar tembus (Wicke, 1986).

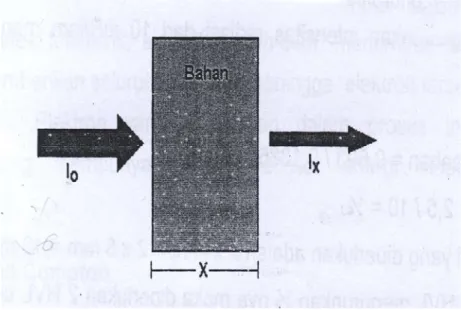

Radiasi sinar X merupakan gelombang elektro magnetik, tidak bermasa dan tidak bermuatan, sehingga interaksinya dengan materi sangat kecil. Walaupun begitu, intensitas radiasi sinar X setelah melalui bahan dengan tebal tertentu akan mengalami penurunan (atenuasi), mengikuti persamaan berikut.

IX = I0 . e -µx (Chesney,1990) (2-1)

IX = Intensitas radiasi setelah melalui bahan setebal X I0 = Intensitas radiasi sebelum mengenai bahan µ = Koefisien serap bahan

Gambar 2.1 Atenuasi intensitas radiasi setelah melalui bahan (Chesney,1990)

Sinar X adalah radiasi elektromagnetik dengan sifat yang tetap sama dengan cahaya kecuali panjang gelombang yang pendek. Panjang gelombang sinar elektromagnetik dinyatakan dalam satuan Angstrom. 1 A = 10-8 cm (1/100.000.000 cm).

Gelombang yang digunakan dalam dunia kedokteran antara 0,5 – 2.5 A sementara panjang gelombang cahaya tampak adalah 6000 A (Cullity, 1977). Gelombang/ sinar elektromagnetik terdiri atas listrik, radio, inframerah, cahaya, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik.

Gambar 2.2 Spektrum elektromagnetik (Cullity, 1977)

Radiasi elektromagnetik sebagai gerak gelombang sesuai dengan teori klasik. Menurut teori Kuantum, radiasi elektromagnetik dapat dianggap sebagai aliran partikel yang disebut foton. Setiap foton berkaitan dengan jumlah energi. Radiasi yang dihasilkan oleh tabung sinar X yang mengandung sumber elektron dan dua elektroda logam. Sinar X dihasilkan ketika partikel bermuatan listrik dengan energi kinetik yang cukup. Maka persamaan untuk menghitung energi kinetik yaitu:

KE = eV = mν2 (Cullity, 1977) (2-2) m = Massa elektron (9.11 x 10-31 kg)

ν = Kecepatan (m/detik)

e = Muatan pada elektron (1.60 x 10-19 coulomb) V = Tegangan pada elektroda

Ketika sinar yang berasal dari target dianalisa maka ditemukan sinar itu terdiri dari berbagai panjang gelombang yang berbeda dan variasi intensitas tergantung pada tegangan tabung.

Gambar 2.3 Spektrum sinar X dengan target molybdenum dengan voltase yang berbeda (Cullity, 1977)

Kurva pada gambar di atas lebih tinggi dan berjalan ke kiri ketika tegangan dinaikkan itu karena jumlah foton yang dihasilkan per detik dan energi rata-rata per foton juga meningkat. Total energi sinar X yang dipancarkan perdeti, yang sebanding dengan luas di bawah kurva gambar (2-2) juga tergantung pada bilangan atom Z dari target pada arus tabung. Total intensitas sinar X dihitung dengan :

I con spectrum = AiZVm (Cullity, 1977) (2-3) i = Arus tabung

A = Konstanta perbandingan m = Konstanta tetap (2) Z = Nomor atom target

Oleh karena itu penting untuk menggunakan logam berat seperti tungsten (Z=74) sebagai target dan voltase yang tinggi. Bahan dari target mempengaruhi intensitas.

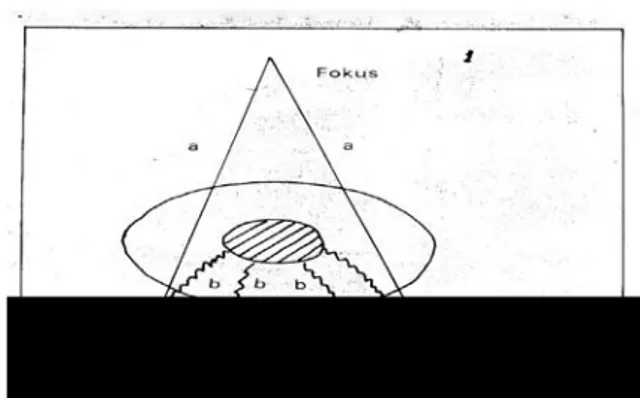

Tabung filament ditemukan oleh Coolidge tahun 1913. Terdiri dari lapisan kaca yang mengisolasi anoda dan katoda. Salah satu timah dari transformator tegangan tinggi terhubung dengan filament dan yang lain terhubung ke tanah. Filament dipanaskan dan memancarkan elektron dengan kecepatan tinggi. Elektron di pancarkan terfokus pada satu titik yang disebut dengan fokus. Sinar X dari fokus dipancarkan kesegala arah melalui jendela yang ada pada tabung. Jendela tersebut dibuat dari beryllium.

Gambar 2.4 Konstruksi internal dari tabung filament (Cullity, 1977)

Alat yang digunakan untuk mendeteksi berkas sinar X adalah fluorescent screen, filmfotographic dan counter. Fluorescent dibuat dari lapisan sulfide yang tipis yang mengandung nike . Bila diberikan sinar X maka dia akan memancarkan cahaya tampak dalam hal ini berupa cahaya kuning.

Pada film Fotografik terdapat emulsi yang menyerap sinar X yang akan mengakibatkan film menjadi hitam. Film dibuat dengan lapisan emulsi yang lebih tebal pada kedua sisi untuk meningkatkan absorpsi.

2.2 Peralatan fotografi sinar X

Menurut Syahrial Rasad (2000), untuk pembuatan sinar X diperlukan sebuah tabung rontgen hampa udara dimana terdapat elektron-elektron yang diarahkan dengan kecepatan tinggi pada suatu sasaran (target). Dari peroses tersebut diatas terjadi suatu keadaan di mana energi elektron sebagian besar diubah menjadi panas (99 %) dan sebagian kecil (1%) diubah menjadi sinar X.

Suatu tabung pesawat rontgen mempunyai beberapa persyaratan, yaitu : 1. Mempunyai sumber elekron.

Sebagai sumber elektron adalah kawat pijar atau filament pada katode didalam tabung pesawat rontgen. Pemanasan filamen dilakukan dengan suatu transformator khusus.

2. Gaya yang mempercepat gerakan elektron.

Gaya tersebut tergantung pada tegangan yang dipasang pada tabung rontgen. 3. Lintasan elektron yang bebas dalam ruang hampa udara.

Lintasan ini terjadi dalam ruang yang praktis hampa udara di antara katoda dan anoda.

4. Alat pemusat berkas elektron (focusing cup).

Alat ini menyebabkan elektron-elektron tidak bergerak berpencar-pencar. Tetapi terarah kebidang fokus (focal spot).

5. Penghenti gerakan elektron.

Penghenti atau penghambat gerakan elektron dapat dibedakan atas :

a. Keping Wolfram yang ditanamkan didalam tembaga pada tabung rontgen anoda diam.

b. Piring Wolfram di atas tangkai molybdenum pada tabung rontgen anoda putar. Pada ujung tangki ini terdapat rotor (angker) motor listrik.

Wolfram adalah bahan fokus yang mempunyai titik lebur yang tinggi mencapai 34000C dan nomor atom 74.

Secara teknis syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi oleh tabung pesawat rontgen yang terdiri atas :

a. Tabung gelas silindrik hampa udara. b. Katoda.

Katoda terdiri dari dua bagian utama yaitu mangkok molybdenum dan filament. Filament yang terbuat dari tungsten yang mempunyai titik lebur tinggi. Filament ini terdapat didalam alat pemusat elektron (focusing cup). Filament adalah kumparan kawat yang memiliki diameter 0.2 cm. Ketika arus diberikan, filament dipanaskan untuk memijar. Filament panas memancarkan elektron pada nilai proposional terhadap suhunya. Emisi elektron katoda itu dikenal sebagai emisi thermionic. Filament disesuaikan pada mangkok reflector cekung bermuatan negative dari molybdenum. Mangkok ini mengfokuskan elektron yang dipanaskan oleh filament incandensensi kedalam berkas pipih.

Mangkok persegi digunakan di dalam tempat mangkok bulat. Muatan negatif tinggi pada katoda menolak elektron bermuatan negatif sementara muatan positif anoda akan menariknya. Tabung hampa udara memfasilitasi geraknya sebaliknya elektron akan menubruk molekul gas.

c. Anoda.

Dimana terdapat bidang fokus (focal spot) yang merupakan sasaran (target) yang akan ditubruk oleh elektron-elektron. Anoda terdiri dari batang tembaga dimana akan menempel pada target tungsten.

Sifat-sifat logam target yaitu :

a. Harus memiliki jumlah atom yang tinggi. Semakin tinggi jumlah atom semakin padat logamnya. Kita membutuhkan logam yang padat untuk menghentikan elektron berkecepatan tinggi. Meskipun jumlah atom tungsten (74) adalah lebih rendah dari platinum dan timah tetapi sifat tungsten lain membuat logam ini lebih baik dibandingkan dengan yang lain.

b. Harus memiliki tekanan uap rendah pada suhu tinggi. Karena berkas elektron diarahkan pada area yang sangat kecil maka beberapa atom dapat mencapai keadaan uap sehingga blister atau lepuhan dapat terjadi.

c. Memiliki titik lebur yang tinggi. Karena sebagaian energi dikonversi menjadi panas. Titik lebur logam target harus tinggi. Tungsten yang memenuhi sebagai MP adalah 3370 C yang lebih tinggi dari yang lain.

d. Memiliki tingkat konduktivitas panas yang tinggi, karena sebagian panas yang dihasilkan dikirimkan ke radiator atau alat pendingin yang lain. Konduktivitas panas tungsten lebih rendah, target tungsten disesuaikan pada batang yang merupakan konduktor panas yang baik.

Gambar2.5 Tabung Rontgen (Rasad, 2000)

Keterangan :

1. Katoda 7. Rumah tabung (tube housing) 2. Anoda 8. Expansion

3. Rotor 9. Tombol (switch)

4. Stator (diluar insert tube) 10. Tube window (jendela tabung) 5. Target (piring anoda) dari wolfarm 11. Minyak pendingin

6. Tangki Molybdenum

Pesawat rontgen juga memiliki beberapa aksesoris yang dilibatkan dalam set up yaitu:

a. Time

Pesawat rontgen dilengkapi dengan alat kontrol waktu guna mengontrol waktu kontak dengan sinar X. Umumnya alat ini dilengkapi dengan timer yang dikalibrasi dalam hitungan detik. Beberapa mesin lain memiliki timer menurut pangaturan per ekspose. Jumlah imput dibagi dengan 60 (frekwensi sumber daya) akan memberikan waktu ekspose dalam fraksi detik. 30 imput adalah ekuivalen dengan separuh kontak atau ekspose kedua. Sebelum waktu yang diatur habis maka filament harus pada suhu operasi yang tepat guna memastikan nilai emisi elektron yang tepat. Filament tidak mengalami pemanasan yang lama yang mengarah pada luka bakar filament yang merupakan penyebab umum bagi kegagalan tabung sinar X. Timer harus memiliki kabel yang panjang yang menjauhkan operator dari mesin sinar X.

b. Transformator

Arus yang tepat untuk memanaskan filament dan perbedaan potensial antara anoda dan katoda dilengkapi dengan transformator step up dan step down. Transformator menyesuaikan aliran arus melalui filament memanaskannya dan

jumlah elektron yang dipancarkan oleh filamen. Amperemeter mengukur arus intensitas arus tabung. Autotranformator juga digunakan untuk mengontrol tegangan antara anoda dan katoda tabung sinar X (Sikri, 2001).

Urutan proses terjadinya sianr X adalah sebagai berikut:

1. Katoda (filamen) dipanaskan (lebih dari 20000C) sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari tranformator.

2. Karena panas, elektron-elektron dari katode (filamen) terlepas.

3. Sewaktu dihubungkan dengan trasformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakannya menuju anoda dan dipusatkan kealat pemusat

(focusing cup).

4. Filament dibuat relative negatif terhadap sasaran (target) dengan memiliki potensial tinggi.

5. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran (target) sehingga terbentuk panas (>99 %) dan sinar X (< 1 %).

6. Pelindung (perisai) timah akan mencegah keluarnya sinar X dari tabung, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar dari jendela.

7. Panas yang tinggi pada sasaran (target) akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator pendingin (Rasad, 2000).

Sinar-X mempunyai beberapa sifat fisik, yaitu : 1. Daya tembus.

Sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar dan digunakan dalam radiografi. Sinar X dapat menembus udara, kayu, daging dan aluminium. Makin tinggi tegangan tabung (besarnya KV) yang digunakan makin besar daya tembusnya. Makin rendah berat atom atau kepadatan suatu benda makin besar daya tembus sinarnya.

2.Pertebaran.

Apabila berkas sinar X melalui suatu bahan atau suatu zat, maka berkas tersebut akan bertebaran ke segala jurusan menimbulkan radiasi sekunder (radiasi hambur) pada bahan/zat yang dilaluinya. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya gambar radiograf pada film akan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh. Untuk mengurangi akibat radiasi hambur maka di antara subjek dengan film rontgen diletakkan grid. Grid terdiri dari potongan-potongan timah tipis yang letaknya sejajar, masing-masing dipisahkan oleh bahan tembus sinar. Jika grid tidak

bergerak selama pemotretan maka timah akan menyebabkan garis-garis sejajar yang jelas pada film. Untuk menghindari ini maka grid digerakkan dengan arah tegak lurus terhadap garis-garis. Sehingga garis-garis ini akan mengabur dan hilang.

Kerugian menggunakan grid yaitu :

a. Waktu untuk pemotretan harus ditambah. b. Gambar menjadi kurang tajam.

Pengurangan sinar hambur dapat dilakukan dengan menurunkan jumlah kilovolt yang dipakai untuk itu digunakan waktu pemotretan yang lebih panjang. Cara lain untuk mengurangi sinar hambur yaitu dengan membatasi daerah penyinaran.

3. Penyerapan.

Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan/zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya makin besar penyerapannya. Ini merupakan sifat dasar sejauh mengenai usaha memperoleh gambar karena tulang yang mengandung kadar tinggi kalsium menyerap sinar lebih banyak dari pada kulit dan otot yang mempunyai kadar rendah kalsium.

4. Efek fotografi.

Sinar X dapat menghitamkan emulsi film (emulsi perak bromida) setelah diperoses secara kimiawi (dibangkitkan) di kamar gelap. Bagian yang hanya sedikit sinar yang diserap maka film yang sudah dicuci menjadi gelap. Tetapi bagian dimana sedikit sekali sinar mencapai film seperti setelah diserap oleh tulang maka film yang telah dicuci menjadi terang.

5. Pendar fluor (fluoresensi).

Sinar X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium-tungstat atau Zink-sulfid memendarkan cahaya (liminisensi) bila bahan tersebut dikenai radiasi sinar X. Tabir pendar fluor terbuat dari bahan semacam itu yang diletakkan sebagai lapisan tipis diatas karbon (cardboard). Bagian yang akan diperiksa ditempatkan di antara tabung sinar X dan tabir ini agak jauh dari tabung dan sedekat mungkin pada tabir. Bila tabung sinar X mengeluarkan sinar maka tabir itu berpendar didaerah yang dicapai oleh sinar bagian dimana sinar banyak diserap oleh suatu benda padat maka sinar hambur akan lemah atau tidak ada.

6. Ionisasi.

Efek primer sinar X apabila mengenai suatu bahan atau zat akan menimbulkan ionisasi partikel-partikel bahan atau zat tersebut.

7. Efek biologi.

Sinar X akan menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi yang merugikan salah satunya yaitu eritema kulit yang lain jika dosisnya cukup besar berkosa kulit yang hebat (hangus akibat sinar X). Efek biologi ini dipergunakan dalam pengobatan radioterapi (Simon, 1981).

Jenis pemeriksaan dengan sinar rontgen (sinar X) ada 2 macam yaitu : 1. Pemeriksaan sinar tembus (Fluoroskopi)

Pemeriksaan sinar tembus adalah pemeriksaan radiologik dimana ahli radiologi secara langsung dapat melihat alat-alat dalam tubuh yang bergerak. Sinar X yang melalui tubuh penderita dan mengenai Kristal-kristal pendar, fluor (fluorescent), pada layar

(screen) sehingga bagian-bagian tersebut dapat terlihat. Karena sinar X yang diterima oleh penderita dan pemeriksa cukup tinggi maka pemeriksaan sinar tembus untuk paru-paru tidak diperbolehkan lagi sehingga gantinya digunakan image intensifier dengan kamera TV tanpa menggelapkan ruangan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan foto rontgen (radiografi)

Untuk mengasilkan gambaran rontgen yang baik ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu :

a. Faktor-faktor yang berhubungan dengan sinar X yaitu faktor eksposi dan jarak pemotretan, kolimasi, dan filtrasi.

Faktor eksposi sangat bervariasi bergantung pada berbagai hal, antara lain: 1) Ukuran/tebal objek atau pasien yang difoto.

2) Kelainan patologi yang akan diperiksa, pemotretan dengan atau tanpa grid.

3) Pada objek yang selalu bergerak, objek yang pergerakannya tidak dapat dikontrol, anak kecil, dan lain-lain. Untuk hal yang perlu diperhatikan waktu eksposi yang sesering mungkin.

Faktor eksposi terdiri atas : 1) Besaran kilovoltage (kV).

Besaran kV pada umumnya dikaitkan dengan daya tembus sinar. Makin tinggi besaran kV yang digunakan makin besar pula daya tembus sinar. Umumnya jumlah

kV menunjukkan kualitas radiasi. Bila kV dinaikkan, maka densitas foto tinggi, kontras rendah,dan sinar hambur meningkat.

2) Milliampere seconde (mAs).

mAs adalah perkalian antara besaran nilai ampere dengan waktu eksposi. mAs ini menunjukkan kualitas radiasi.

Waktu ekspose terutama mempengaruhi: 1) Densitas.

Densitas adalah perubahan gambaran radiografi terang dan gelap. Ketika waktu ekspose meningkat maka densitas akan meningkat dan demikian sebaliknya.

2) Kontras radiografi.

Kontras meningkat seiring dengan peningkatan ekspose film. Kontras adalah perbedaan cara mata melihat antara objek yang satu dengan objek yang lain dengan variasi kerapatan.

Jarak film ke tabung atau jarak dari target ke film akan mempengaruhi intensistas cahaya. Hubungan ini dinyatakan dalam hukum kuadrat terbalik. Intensitas radiasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang diukur dari sumber radiasi ke titik intensitas radiasi yagn terukur. Bila intensitas berkurang, waktu ekstope meningkat untuk mengkompoensasi mutu gambar. Dengan kata lain waktu ekspose adalah sebanding dengan kuadrat jarak yang diukur dari tabung ke film.

Jarak-jarak dalam pemotretan terdiri atas : 1) Jarak fokus ke film.

2) Jarak objek ke film. 3) Jarak fokus ke objek.

Kolimasi mengacu pada pengendalian ukuran dan bentuk berkas sinar X. Ketika berkas sinar X diarahkan kepada pasien sebagian energi dibuang dan sisanya akan membentuk bayangan atau gambar pada film. Radiasi yang menyebar dihasilkan oleh energi yang terbuang akan mencapai film tetapi tidak memiliki tujuan. Radiasi ini mengakibatkan fog pada film yang akan mengurangi mutu film secara keseluruhan.

Filtrasi ditempatkan pada ujung inner dari kolimator silindris. Kontras dan mutu film meningkat dengan penggunaan filter sementara kerapatan terpengaruhi karena peningkatan filtrasi menghasilkan daya serap dari beberapa penetrasi atau daya tembus sinar X yang bermanfaat. Ketika filtrasi meningkat maka peningkatan waktu ekspose juga dibutuhkan.

b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan objek. Mutu gambar film rontgen tergantung pada : 1) Ketebalan objek.

Sinar X dilewatkan pada film setelah beberapa energi diserap oleh objek. Bila ketebalan objek meningkat maka dibutuhkan energi yang lebih besar guna melewati objek tersebut untuk sampai ke film. Gambar laten terbentuk hanya bila sejumlah radiasi terbentuk jatuh pada film. Ketika ketebalan objek meningkat maka disarankan menggunakan kV yang tinggi. Semakin tinggi mA atau peningkatan waktu ekspose dapat membantu. Tetapi dengan peningkatan kV maka waktu ekspose dapat di kurangi sehingga pengaburan pada gambar yang disebabkan karena pergerakan pasien dapat diminimumkan. Peningkatan ketebalan objek umumnya menghasilkan peningkatan radiasi sekunder. Screen penyerap digunakan dengan film sinar X yang meminimumkan pangaruh radiasi sekunder.

2) Densitas objek.

Densitas atau kerapatan objek dapat didefenisikan sebagai massa persatuan volume objek. Sinar X diserap sebanding dengan total massa.

c. Faktor yang berhubungan dengan perekam gambar. 1) Radiasi sekunder.

Radiasi sekunder mencapai semua bagian film dan menghasilkan fog film dalam radiografi. Gambar akan memperlihatkan kontras yang kurang baik dari berbagai objek

2) Pembuatan dan penyimpana film

Mutu film tergantung dari ukuran butiran emulsi. Film yang dilapisi pada kedua sisi membutuhkan separuh ekspose yang dibutuhkan oleh film emulsi tunggal untuk menghasilkan kerapatan film yang sama. Secara umum terlihat bahwa semakin tebal emulsi semakin kecil waktu ekspose yang dibutuhkan. Penyimpanan film juga penting. Film yang disimpan ketika kontak dengan kelembaban, suhu eksesif dan radiasi menghasilkan fogging. Ini dapat disimpan ditempat yang dingin terutama dalam ruang gelap yang ditutupi dengan kotak timah atau alat lain yang dapat melindungi film radiasi . Kadaluarsa film juga harus diperhatikan.

3) Penggunaan intensifying screen.

Ini digunakan guna meningkatkan gambar dan mengurangi waktu ekspose. 4) Pemprosesan film.

Semua faktor lain dan kehati-hatian diperlukan selama ekspose. Radiografi dengan mutu yang baik tidak akan dapat dihasilkan tanpa peralatan kamar gelap yang baik dan teknik yang baik (Sikri, 2001).

Untuk pembuatan foto rontgen diperlukan beberapa perlengkapan yaitu : 1. Film rontgen (film X-Ray).

Film radiografi merupakan lembar radiograf yang digunakan sebagai media pencatat hasil

gambar setelah ditembus oleh sinar-X. Menurut strukturnya ada dua macam yaitu double emulsi (emulsi terdapat pada kedua sisi film) dan single emulsi ( emulsi hanya terdapat pada satu sisi film saja). Di bawah ini akan diterangkan film double emulsi. Adapun struktur film double emulsi adalah :

Gambar 2.6 Struktur film Doubel Emulsi (Meredith, 1972)

a. Supercoat (Lapisan Pelindung). • Bahan : Gelatin bening.

• Fungsi : Sebagai proteksi emulsi yang sensitif terhadap

kerusakan mekanik serta menjaga lapisan emulsi dari cahaya yang merusak

• Letak : Di atas emulsi film. b. Emulsi.

• Bahan : Kristal perak halide + glatin (yang terbuat dari kulit dan tulang hewan yang dipadatkan)

• Letak : Di atas supercoat dan substratum layer. c. Subratum Layer.

• Bahan : Celulosa Acetat + gelatin.

• Fungsi : Perekat antara emulsi dan film base. • Letak : Di antara emulsi dan base film. d. lapisan Dasar Film.

• Bahan : Polyester.

• Fungsi : Lapisan dasar film yang dapat menstransmisikan cahaya sehingga gambaran dapat dilihat.

Keuntungan dan Kerudian Dari Film Doubel Emulsi.

Menurut Rasad (2000) keutungan dan kerugian dari jenis film double emulsi adalah sebagai berikut :

Keuntungan dari double emulsi:

a. Sensitifitas film lebih tinggi akibatnya eksposi rendah, dan waktu ekspose singkat.

b. Kontras film tinggi.

c. Memudahkan mengisi film dalam kaset.

d. Mengurangi resiko melengkungnya film akibat pencucian khususnya di autometic processing).

Kerugian dari double emulsi: a. Cairan mudah lemah.

b. Hasil gambaran menjadi berbayang. 2. Intensifying screen.

Intensifying screen adalah alat yang terbuat dari kardus (card board) khusus yang mengandung lapisan tipis emulsi fosfor dengan bahan pengikat yang sesuai. Yang banyak digunakan adalah kalsium tungstat. Lapisan fosfor terdiri dari Kristal fosfor yang sensitive terhadap cahaya. Foton sinar X yang diserap dalam intensifying screen akan menghasilkan beberapa foton cahaya. Yang secara langsung akan mempengaruhi plat fotografi. Pada awalnya digunakan platinocyanida barium. Cadmium tungstate dan seng sulfide dan lain-lain. Kalsium tungstate seringkali digunakan dengan kondisi stabil dan tidak mendeteriorasi dalam bardemen sinar X. Namun dalam beberapa

tahun belakangan ini sejumlah fosfor baru digunakan terutama terbium lanthanum oxybromida. Ini empat kali lebih efisien dari pada layar tungstate kalsium dalam mengkonfirasi foton sinar X kedalam cahaya tampak.

Jenis intensifying screen ada bermacam-macam , antara lain: a. Fast screen.

b. Medium screen. c. Slow screen.

Cara kerjanya yaitu: bila Kristal kalsium tungstat terkena sinar X maka terbentuklah sinar-sinar ultraviolet dan sinar terlihat mata. Kejadian (efek) ini dinamakan pendar fluor (Fluoresensi). Pada umumnya memendarkan warna biru violet dan ada juga yang green emitting (hijau). Intensifying screen menambah efek sinar X pada film sehingga memperpendek masa penyinaran. Keburukan intensifying screen adalah partikel-partikel debu, bercak-bercak, goresan-goresan, atau gangguan lainnya, dapat menimbulkan artefak pada film (Rasad, 2000).

Gambar 2.7 Lapisan pada Intensifying screen (Rasad, 2000)

Keterangan : a.Tranparant supercoat. b.Fluorescent layer. c.Reflecting layer. d.Plastic/card support. 3 Kaset

Menurut Rasad (2000) kaset sinar X adalah suatu tabung (container) tahan cahaya yang berisi dua buah intensifying screen yang memungkinkan film rontgen diantara keduanya dengan mudah. Kaset kedap cahaya ketika tertutup. Kaset sangat fleksibel digunakan tetapi biasanya kaset adalah kaku. Kaset dapat diperincikan sebagai berikut (dari sisi tabung pesawat ke luar).

a. Bakelit, ini tahan cahaya tetapi relative radiolusen dan terbuat dari aluminium. b. Intensifying screen atas (upper) dengan lapis fosfor yang lebih tipis.

c. Tempat meletakkan film rontgen.

d. Intensifying screen bawah (lower intensifying screen).

e. Lapisan timah (lead foil back) yang akan menyerap sinar X yang menembus lapisan screen paling luar.

f. Per dari baja yang membuat film dan screen berhubungan dengan rapat. Kaset harus dijaga agar tidak lekas rusak dengan cara :

a. Hindari kaset jatuh atau mengalami pukulan.

b. Hindari kaset dari bahan kimia, terutama jangan sampai mengenai screen. c. Harus tetap kering.

d. Tidak boleh dibiarkan terbuka. e. Jangan ditumpuk-tumpuk.

f. Periksa secara rutin kalau ada bagian yang rusak. g. Jaga agar screen dan film berhubungan rapat.

Gambar 2.8 Urutan lembaran-lembaran penguat dan film rontgen di kaset (Hoxer, 1973)

Keterangan : 1.Tutup kaset. 2.Lembaran depan.

3.Film rontgen. 4.Lembaran belakang.

5.Lapisan tekanan karet busa (untuk memperoleh persentuhan yang kuat dan peraturan antara lembar-lembaran penguat dan film).

6.Alas kaset berlapis timbal atau bahan sejenis (pada karet khusus untuk exploratory alas kaset tidak diberi lapisan timbal supaya dapat dilakukan pembuatan spotfilm..

4. Grid (kisi-kisi)

Menurut Rasad (2000) grid adalah alat untuk mengurangi atau mengeliminasi radiasi hambur agar tidak sampai ke film rontgen. Grid terdiri atas lajur-lajur lapisan tipis timbal yang disusun tegak diantara bahan-bahan yang tembus radiasi (misalnya plastic, kayu).

Jenis-jenis grid :

a. Grid diam (stationary grid atau lisholm).

b. Grid bergerak (moving grid atau bucky).

Dari susunannya dibagi dalam : a. Parallel

b. Focused

c. Pseudo focused d. Cross-grid

Cara kerjanya : sebagian sinar X (radiasi primer) akan tersebar kesegala arah pada waktu mengenai suatu benda. Sinar tersebar ini dinamakan sinar hambur (radiasi

sekunder) walaupun sinar hambur mempunyai panjang gelombang yang lebih tetapi

efek fotografinya tetap ada sehingga dapat menimbulkan gangguan pada film rontgen. Sinar hambur ini harus dikendalikan dengan menggunakan grid (kisi-kisi) (Rasad, 2000).

Cara menggunakan grid yaitu :

a. Tidak boleh terbalik, kecuali jika parallel.

b. Jarak focus-film (FFD = Focus Film Distance) harus tetap. c. Tidak boleh diluar pusat.

Gambar 2.9 Perletakan grid (Rasad, 2000)

Keterangan a.Radiasi primer b.Radiasi hambur c.Alat-alat fiksasi

Menurut Rasad (2000) gunanya alat-alat fiksasi ini adalah agar objek yang difoto tidak bergerak. Alatnya antara lain :

a. Bantal pasir (sand bags)

b. Bantal spons (sponge atau soft bags) c. Ikat pinggang penekan (compressor band) d. Klem kepala (head clamps)

6. Alat-alat pelindung (proteksi)

a. Diafragma cahaya b. Konus

c. Pelindung gonad d. Pelindung ovarium e. Apron timbal

f. Sarung tangan timbale g. Pencegah-pelindung h. Kaca timbal

i. Karet timbal

7. Marker (tanda atau kode)

Tanda atau kode ini digunakan untuk : a. Identitas pasien

R = right = kanan = Ka L = left = kiri = Ki

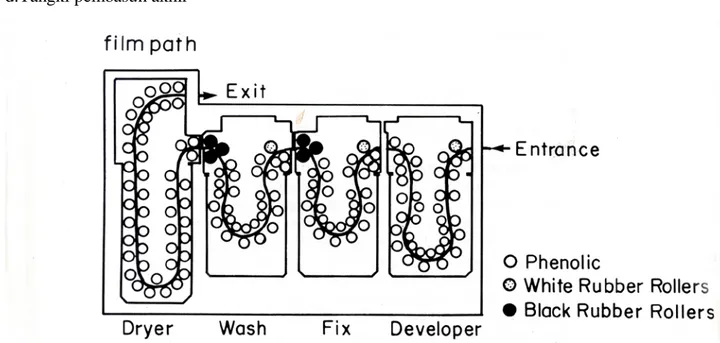

2.3 Proses pencucian film

Pengolahan film yang dilakukan di kamar gelap merupakan tahap akhir dari proses pembuatan radiograf. Oleh karena itu diperlukan pekerjaan yang teliti karena proses bayangan laten yang dihasilkan oleh sinar –X sampai menghasilkan bayangan tampak sangat sensitive terhadap cahaya tampak.

Pengolahan film pada tahap akhir ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu automatic processing dan manual processing, tetapi keduanya memiliki prinsip yang sama dalam tahap-tahapnya yaitu :

1. Tahap developing

2. Tahap rinsing (tahap ini hanya di manual processing) 3. Tahap fixing

4. Tahap washing 5. Tahap drying

2.3.1 Tahap Developing

Tahap ini adalah tahap pembangkitan yang merupakan tahap awal dari proses pencucian dari radiograf. Fungsi utamanya adalah mengubah bayangan laten menjadi gambaran tampak yang dapat dilihat oleh mata.

Larutan developer terdiri dari tiga bagian yaitu : a. Bagian A yang berisi Hidroquinone. b. Bagian B yang berisi Acetic acid. c. Bagian C yang berisi Qlutaraldehyde.

Prosesnya adalah mereduksi butiran perak halida yang terkena eksposi menjadi perak metalik, sedangkan butiran perak halida yang tidak tereksposi sebagian besar tidak berubah.

Kristal halida yang terkena eksposi memiliki bintik kepekaan yang mengandung atom-atom perak. Fungsi atom-atom perak didalam bintik kepekaan menyebabkan elektron dari pembangkit bergabung dengan ion perak positif. Setiap Krista perak bromida di dalam emulsi dikelilingi oleh benteng ion-ion bromida bermuatan negatif dan cenderum menolak elektron dari pembangkit. Kristal yang

terkena eksposi memiliki celah dalam benteng elektron dimana bintik bayangan laten terbentuk. Hal ini menyebabkan ion pembangkit menembus melalui celah yang rawan tersebut. Atau secara singkat dapat dilihat:

Perak Bromide (Agbr) → Br - + Ag + Br + cahaya → dipancarkan elektron (е -) Elektron (e - ) + Ag + → atom perak

Developer → memberikan elekton kepada ion silver Elektron (e - ) + Ag + → Silver atom (Sikri, 2001).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja developer yaitu (Chesney, 1990): a. Keadaan larutan pembangkit

Densitas radiograf yang dihasilkan tergantung pada logam perak yang dibentuk pada emulsi film. Mutu pembangkitan tergantung pada dua hal yaitu karakteristik emulsi dan aktivitas developer.

b. Suhu larutan pembangkit

Suhu larutan pembangkit memiliki pengaruh yang nyata terhadap keaktipan bahan yang digunakan. Pembangkitan semakin aktif jika suhu semakin tinggi. Secara umum aktivitas developer naik akibat suhu, sehingga densitas dan kontras radiograf pun dapat berubah. Film akan menghasilkan gambar standar jika suhu developer yang konstan dapat dipertahankan. Kontrol suhu dapat disesuaikan dengan jenis dari system pencuciannya. Untuk manual processing pengontrolan tersebut tersebut dapat dilakukan secara manual (oleh operator) sedangkan untuk automatic processing diatur oleh alat.

Hasil gambaran dari penambahan suhu developer walaupun mengalami kenaikan (misalnya 0,50C) ataupu kenaikan suhu yang tinggi tampa menyelaraskan dengan waktu pembangkitan maka terjadi :

1) Besarnya penambahan densitas. 2) Peningkatan chemical fog pada film. 3) Pengurangan kontras.

Pabrik-pabri developer untuk manual processing merekomendasikan bahwa suhu 200 C adalah suhu yang mampu menghasilkan gambaran optimal (Chesney, 1990).

c. Waktu pembangkit

Faktor yang menentukan waktu pembangkit yang dikehendaki untuk mendapatkan kualitas gambar yang optimal ditentukan oleh :

1) Aktivitas developer meliputi keadaan developer dan suhu developer. Oleh karena itu kondisi dan suhu developer adalah satu kesatuan yang membuat kerja developer berpengaruh besar. Pada proses manual kerelatifan aktifitas pembangkitan dapat dilakukan selama empat menit untuk mencapai pembangkitan secara optimal pada rekomendasi suhu 20 0 C.

2). Tipe emulsi film (Chesney, 1990).

2.3.2. Tahap rinsing

Tahap ini pembilasan yang hanya terdapat pada manual processing. Isi tanki dari larutan pembilas adalah air. Fungsinya untuk menetralisir sisa cairan developer yang masih menempel pada film supaya tidak masuk kelarutan fixer. Artinya developer yang bersifat basa akan dinetralkan oleh air sebelum masuk kelarutan fixer yang bersifat asam.

2.3.3. Tahap fixing

Tahap fixing sebagai tahap penetapan radiograf berfungsi untuk menetapkan gambaran menjadi permanen dengan menghilangkan perak halida tampa merubah perak metalik. Perak halida dihilangkan dengan diubah menjadi perak yang komplek. Tujuan lain dari tahapan ini adalah menghentikan aksi lanjutan dari larutan pembangkit dan sekaligus mengeraskan kembali emulsi film. Pengerasan ini sangat diperlukan untuk melindungi film dari kerusakan.

Larutan fixer terdiri dari dua bagian yaitu :

a. Bagian A berisi Ammonium thiosulphate, Ammonium sulphite, Acetic acid, Sodium bisulphate.

b. Bagian B berisi Almunium sulphate.

2.3.4. Tahap washing

Tahap ini adalah tahap pencucian yang dilakukan setelah tahap penetapan. Fungsinya untuk menghilangkan sisa-sisa bahan yang terbawa oleh emulsi dipermukaan film saat proses penetapan terjadi. Apabila cairan kimiawi itu tidak dihilangkan maka emulsi akan berwarna kuning kecoklatan. Ini merupakan akibat dari sisa-sisa garam yang mengkristal pada film, sehingga hal ini mengganggu hasil gambaran radiograf.

2.3.5 Tahap drying

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari siklus pengolahan film. Tujuannya mengeringkan air di permukaan film. Produk akhir dari proses pengolahan film adalah radiograf yang tidak rusak , bebas dari partikel debu, endapan kristal , noda dan artepak . Tahap pengeringan pada manual processing menggunakan alat pengeringan

(Dryer).

Gambar 2.10 Susunan cairan pengolahan film (Hoxer, 1973)

Keterangan :

a.Tangki pembangkit dengan penutup b.Tangki pembilas

c.Tangki penetap dengan tutup d.Tangki pembasuh akhir

2.4Suhu

Suhu atau temperature adalah besaran yang menunjukka n derajat panas atau dingin suatu benda (Indrajati, 2000). Alat ukurnya disebut thermometer. Suatu benda baik padat, cair, maupun gas terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil dan molekul. Jika suatu benda dipanaskan maka molekul-molekul itu bergerak lebih cepat. Gerakan antara molekul-molekul itu menyebabkan saling dorong sehingga jarak antara molekul tersebut semakin lebar sehingga perlu ruang besar. Hal tersebut dinamakan bahwa benda tersebut memuai. Tetapi sebaiknya jika suatu benda didinginkan maka molekul tersebut daya geraknya menurun sehingga menyebabkan daya tarik antara molekul semakin kecil, hal tersebut dinamakan bahwa benda tersebut menyusut. Pada zat cair kenaikan suhu hanya akan mempengaruhi perubahan volume. Perubahan tersebut akibat terjadinya pemuaian akibat panas. Oleh karena itu suhu erat kaitannya dengan kalor (panas). Kalor adalah bentuk energy yang dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Apabila kedua benda yang suhunya berbeda disatukan maka suatu saat akan terjadi keseimbangan ternal atau mengalami suhu yang sama (Azas Black) keseimbangan ternal terjadi karena adanya perpindahan kalor.

2.5Densitas

Densitas adalah derajat kehitaman suatu film radiograf yang disebabkan oleh pancaran cahaya tampak ataupun sinar X yang mengenai butiran-butiran perak helida penyusun emulsi film (Chesney, 1976). Densitas dapat diukur dengan sebuah alat ukur yang disebut densitometer. Densitometer adalah instrument yang digunakan membaca tingkat penghitaman pada film. Alat tersebut dilengkapi dengan sensor cahaya yang didesain untuk menangkap jumlah cahaya yang keluar dari sumber cahaya setelah melalui film. Sebelum pengukuran densitometer harus dikalibrasi dengan cara mengukur jumlah cahaya dari sumber. Hal ini dilakukan dengan menekan sensor sehingga menempel pada sumber cahaya dan untuk itu dilakukan pengukuran layar baca dimulai dari angka nol. Densitas suatu radiograf adalah nilai kehitaman dari gambar radiograf atau banyaknya cahaya yang diserap pada daerah tertentu pada film. Densitas akan berbanding lurus dengan faktor eksposi (intensitas radiasi yang sampai ke film) artinya apabila intensitas radiasi yang sampai ke film banyak , nilai densitas akan tinggi. Rentang densitas yang dijumpai pada gambar radiograf secara umum berkisar antara 0,25 -2,5 (Meredith, 1972).

D

=

(2.4)D = Densitas

I0 = Intensitas cahaya mula-mula

I1 = Intensitas cahaya setelah melalui objek

Menurut Meredith (1977) jumlah radiasi sinar X yang ditangkap film dipengaruhi oleh:

1. Tegangan tabung (kV)

Tegangan tabung dinaikkan maka intensitas sinar X yang dihasilkan juga meningkat, yang akan meningkatkan energi sinar X. Energi sinar X meningkat maka kemampuan menembus bahan akan tinggi sehingga sinar X yang sampai ke film pun akan meningkat. Jadi dengan meningkatkan tegangan tabung maka meningkatkan intensitas radiasi dengan demikian densitas akan meningkat.

2. Arus tabung (mA)

Arus tabung merupakan banyaknya arus dalam tabung. Maka dengan meningkatkan arus tabung maka jumlah jumlah elektron yang bergerak ke katoda menuju anoda semakin banyak. Dengan demikian sinar X yang dihasilkan semakin banyak dimana akan meningkatkan radiasi sinar X menuju film yang akan meningkatkan densitas. 3. Waktu eksposi (s)

Dengan menaikkan waktu eksposi maka densitas yang dihasilkan akan meningkat. Dengan waktu eksposi yang lama akan menyebabkan sinar X yang ditangkap film semakin banyak.

Beberapa kesalahan umum dalam radiografi yaitu (Simon, 1981) : 1. Terlalu gelap

Ini disebabkan karena penyinaran yang berlebihan. 2. Terlalu terang

Ini disebabkan oleh penyinaran yang kurang. 3. Terlalu kelabu

Ini disebabkan oleh beberapa sebab yaitu :

a. Teknik kamar gelap yang salah, misalnya obat pencuci terlau banyak dipakai, tidak cukup waktu pencuciannya, tidak dipergunakannya alat pengukur waktu, suhu yang tidak tepat dari obat pencucian, tidak

menggunakan thermometer, salah membuat cairan pencuci, tidak tersedia pengukur cairan yang teliti.

b. Film yang sudah habis masa pakainya. c. kV terlalu tinggi.

4. Gambar terlalu kabur Ini disebabkan oleh karena :

a. Fokus terlalu besar pada tabung sinar X. b. Objek yang bergerak.

c. Kaset yang rusak.

d. Jarak antara tabung dan film kurang atau bagian tubuh yang hendak di foto terlalu jauh dari film.

2.6 Kamar gelap

Kamar gelap adalah tempat proses pencucian film radiograf. Kamar gelap harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain (Hoxter, 1973) :

1. Ukuran kamar gelap ditentukan menurut kapasitas bagian rontgen dan beban kerja harian yang diperlukan. Luas ruangan tidak boleh kurang dari 4 m persegi.

2. Kamar gelap harus terlindungi dari cahaya matahari dan cahaya dari ruangan-ruangan sebelahnya.

3. Kamar gelap harus terlindungi dari sinar X. 4. Ventilasi udaha yang cukup.

5. Pengaturan udara (air-Conditioning) hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga cairan-cairan pencuci film mempertahankan suhu tetap sebesar 200C. 6. Persediaan air yang cukup dan system pembuangan air yang efisien.

7. Lantai kamar gelap hendaknya dilapisi dengan ubin.

8. Lampu kamar gelap (safe light) yang aman dan tidak bocor. Kamar gelap terdiri atas (Rasad, 2000)

1. Daerah basah meliputi:

a. Bak yang berisi air yang mengalir. b. Tanki berisi developer.

2. Daerah kering meliputi:

a. Lemari untuk menyimpan film . b. Kaset.

c. Penggantung film (film hanger).

Gambar 2.12 Kamar gelap (ErwiHoxer, 1973)

Keterangan :

Disebelah kiri : bagian kering 1. Loker untuk kaset.

2. Meja kerja dengan laci berengsel untuk film, lemari tempat penyimpanan bahan-bahan.

3. Lampu dinding dengan filter pengaman. 4. Kaitan tempat mengumpulkan gantungan film. 5. Lampu gantung dengan cahaya hijau yang terang. Disebelah kanan : bagian basah

6. Lampu dinding dengan filter pengaman. 7. Alat pengolahan film.

9. Kotak melihat film basah yang baru dikeluarkan dari cairan penetap. 10. Rak gantungan film untuk film yang basah.

11. Lemari pengering.

2.7 Radiobiologi

Cabang ilmu yang mempengaruhi efek radiasi terhadap tubuh manusia atau jaringan yang hidup disebut radiobiology. Pengaruh ini dapat berupa pengaruh fisika, kimia atau keduanya. Radiasi mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung (Sikri, 2001).

a. Langsung

Volume sensitif dalam sel (seperti molekul, atom) dirubah oleh absorpsi energi langsung dari radiasi. Aksi langsung ini dijelaskan dalam teori target. Dimana volume sensitif adalah diasumsikan sebagai target dan produksi ionisasi akan terjadi. Tubrukan tunggal terjadi cukup menghasilkan inaktivasi. Jumlah sel yang bertahan hidup akan berkurang secara eksponensial dengan dosis.

b. Tidak langsung

Volume yang tidak aktif bukan volume yang menyerap energi. Radiasi yang menyebabkan uraian kimia dari berbagai enzim yang mengarah pada kehancurannya. Umumnya sel akan mati pada saat pembelahan mitotic akibat radiasi.

Berikut ini adalah jaringan yang sensitive terhadap radiasi : a. Sel pembuluh darah

b. Organ reproduksi

c. Jaringan tulang dan granula d. Epithelium dari canal alimentary e. Skin dan otot

f. Jaringan saraf

Ada gap waktu antara ekspose dan gejala klinis. Ini dikenal sebagai periode laten. Periode laten dapat berbentuk jam hingga beberapa tahun. Secara persial tergantung pada dosis. Semakin besar dosisnya semakin kecil periode latennya.

Penyinaran sel dapat mengakibatkan hal sebagai berikut (Sikri, 2001) : 1. Menghambat bitosis

Ini mengacu kepada keterlambatan mitosis yaitu pembelahan sel. Tingkat keparahan efek tergantung kepada tingkat dosis dan jumlah dosis. Efek ini dapat bersifat temporer atau permanen.

2. Aberasi kromosom

Radiasi dapat menyebabkan putusnya kromosom. Umumnya ini dapat terjadi dan kerusakan tidak dapat dilihat. Ini menghasilkan beberapa bagian bahan yang tidak ditransferkan ke sel belahan.

Tipe aberasi : a. Kelengketan

Ini mengarah pada pembentukan jembatan temporer atau permanen dan mencegah pemisahan kromosom bersih selama pembelahan sel.

b. Kromosom asentrik atau disentrik

Sebagai hasil uraian kromosom dan pengaturan selama pembelahan satu kromosom tidak memiliki sentrome (asentrik) sementara yang lain memiliki dua sentromer (disentri). Disentrik mengarah pada jembatan dan asentrik akan hilang dari sel selama pembelahan.

c. Translokasi

Bagian yang putus akan menyatukan kromosom lain atau dua kromosom yang merubah potongan uraian.

d. Delesi atau penghapusan

Bagian terminal dari kromosom dapat di putus dan diperlambat. 3. Mutasi sel

Ini merupakan perubahan dalam karakteristik gen yang termanifestasi sebagai efek genetika.

4. Kematian sel akibat penyinaran dapat mengakibatkan kematian sel dan ini mengarah pada perubahan dalam sifat fisik struktur sel yang vital.

Efek biologi dapat dikategorikan ke dalam (Sikri, 2001): a. Somatic

Efek somatic adalah efek yang terjadi pada indifidu yang kontak langsung. b. Genetika

c. Stokastik

Dimana kemungkinan efek berlangsung selain dari pada tingkat keparahannya sebagaimana dinyatakan sebagai fungsi dosis tampa ambang batas. Contohnya karsinoma, leukemia, efek hereditas.

d. Non stokastik

Dimana tingkat keparahan efeknya berfariasi dengan dosis ambang batasnya terjadi. Contohnya katarak, memperpendek rentang hidup, kemandulan.