2.1.1 Pengertian Perilaku

Faktor penentu atau determinan perilaku manusia sulit untuk dibatasi, karena perilaku merupakan resultan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (lingkungan). Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan (Notoatmodjo, 2007). Menurut Sunaryo (2004) Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.

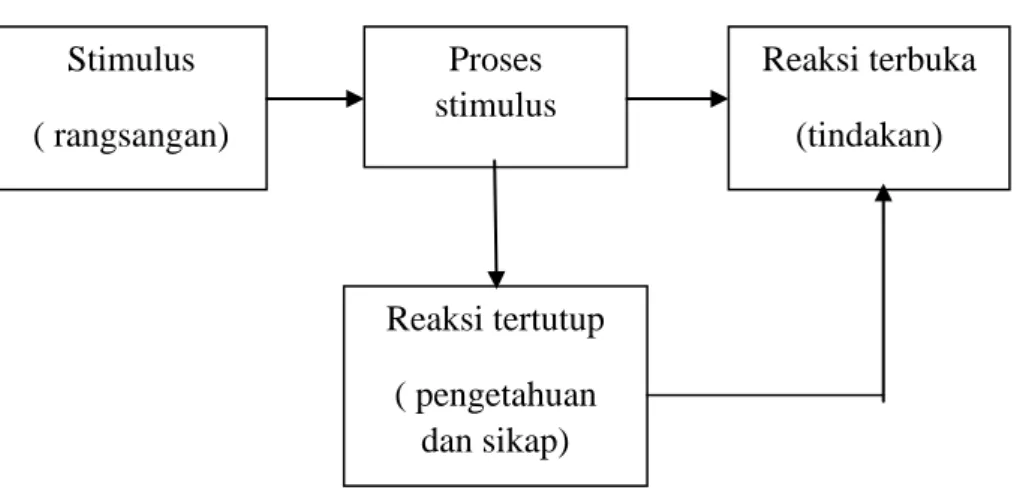

Skiner (1938) dalam Notoatmodjo (2010) seorang ahli psikologi merumuskan bahwa perilaku merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan darbbi luar). Dengan demikian perilaku manusia terjadi melalui proses: StimulusOrganismeRespons, sehingga teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” (stimulus-organisme-respons). Selanjutnya teori Skiner menjelaskan adanya dua jenis respons, yakni :

a. Respondent respons atau reflexive, yakni respons yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu yang disebut eliciting stimulus, karena menimbulkan respons-respons yang relatif tetap. Misalnya makanan lezat, akan menimbulkan nafsu utntuk makan, cahaya terang akan selalu

b. menimbulkan reaksi mata tertutup, dan sebagainya. Respondent respons juga mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah akan menimbulkan rasa sedih, mendengar berita suka atau gembira, akan menimbulkan rasa suka cita.

c. Operant respons atau instrumental respons, yakni respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Perangsang yang tekahir ini disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena berfungsi untuk memperkuat respons. Misalnya : apabila seorang petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik adalah sebagai respons terhadap gaji yang cukup misalnya (stimulus). Kemudian karena kerja baik tersebut menjadi stimulus untuk memperoleh promosi pekerjaan. Jadi kerja baik tersebut sebagai reiforcer untuk memperoleh promosi pekerjaan.

Berdasarkan teori “S-O-R” tersebut, maka perilaku manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perilaku tertutup (covert behavior)

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respons seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan, dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan.

2. Perilaku terbuka (overt behavior)

Perilaku terbuka ini terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik ini dapat diamati orang lain dari luar atau “observable behavior”.

Perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus (rangsangan dari luar), meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor-faktor ini dapat dibedakan dari respon terhadap stimulus tersebut disebut “determinan perilaku”.

Perilaku dari pandangan biologis, merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Jadi, perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas, mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan internal (internal activity) seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Dapat dikatakan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh organism tersebut, baik yang dapat diamati secara langsung atau secara tidak langsung.

Perilaku dan gejala perilaku yang tampak pada kegiatan organisme tersebut dipengaruhi baik oleh faktor genetik (keturunan) dan lingkungan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan itu, merupakan penentu dari perilaku makhluk hidup termasuk perilaku manusia. Hereditas atau faktor keturunan, adalah konsepsi dasar atau modal untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu untuk selanjutnya, sedangkan lingkungan adalah kondisi atau lahan untuk perkembangan perilaku tersebut (Notoatmodjo, 2010).

2.1.2 Determinan Perilaku

Meskipun perilaku adalah bentuk respons atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme (orang), namun dalam memberikan respons tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain dari orang yang bersangkutan.

Meski stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respons tiap-tiap orang berbeda. Faktor-faktor yang membedakan respons terhadap stimulus yang berbeda disebut determinan perilaku (Notoatmodjo, 2007). Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Determinan atau faktor internal, yakni karakteristik orang yang bersangkutan, yang bersifat given atau bawaan, misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin dan sebagainya.

2) Determinan atau faktor eksternal, yakni lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang. Meskipun perilaku dibedakan antara perilaku tertutup (covert), maupun perilaku terbuka (overt) seperti telah diuraikan sebelumnya, tetapi sebenarnya perilaku adalah totalitas yang terjadi pada orang yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, perilaku adalah merupakan keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktivitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara factor internal dan eksternal tersebut. Perilaku seseorang adalah sangat kompleks, dan mempunyai bentangan yang sangat luas. Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2010) seorang ahli psikologi pendidikan membedakan adanya 3 area, wilayah, ranah atau domain perilaku ini, yakni kognitif (cognitive), afektif (affective), dan Psikomotor (psychomotor). Kemudian oleh ahli pendidikandi Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan ke dalam cipta (kognitif)), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor), atau pericipta, perirasa, dan peritindak.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pembagian domain oleh Bloom ini, dan untuk kepentingan pendidikan praktis, dikembangkan menjadi 3 tingkat ranah perilaku sebagai berikut :

1. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu pengindraan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yakni :

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan hanya sebagai recall (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Misalnya: tahu bahwa buah tomat banyak mengandung vitamin C, jamban adalah tempat membuang air besar, penyakit demam berdarah ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes Agepti, dan sebagainya. Untuk mengetahui atau mengukur bahwa orang tahu sesuatu dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan misalnya : apa tanda-tanda anak kurang gizi, apa penyebab TBC, bagaimana cara melakukan PSN (pemberantasan sarang nyamuk), dan sebagainya.

b. Memahami (comprehension)

Memahami suatu objek bukan sekadar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekadar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat

menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut. Misalnya orang yang memahami cara pemberantasan penyakit demam berdarah, bukan hanya sekedar menyebutkan 3M (mengubur, menutup, dan menguras), tetapi harus dapat menjelaskan mengapa harus dapat menjelaskan mengapa harus menutup, menguras, dan sebagainya, tempat-tempat penampungan air tersebut.

c. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan atau mengaplikasikan prinsip yang diketahui tersebut pada situasi yang lain. Misalnya seseorang yang telah paham tentang proses perencanaan, ia harus dapat membuat perencanaan program kesehatan ditempat ia bekerja atau dimana saja, orang yang telah paham metodologi penelitian, ia akan mudah membuat proposal penelitian dimana saja, dan seterusnya.

d. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Inidikasi bahwa pengetahuan seseorang itu sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau memisahkan, mengelompokkan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut. Misalnya, dapat

membedakan antara nyamuk Aedes Agepty dengan nyamuk biasa,dapat membuat diagram (flow chart) siklus hidup cacing kremi, dan sebagainya.

e. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain sintetis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. Misalnya dapat membuat atau meringkas dengan kata-kata atau kalimat sendiri tentang hal-hal yang telah dibaca atau didengar, dan dapat membuat kesimpulan tentang artikel yang telah dibaca.

f. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada uatu criteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Misalnya seorang ibu dapat menilai atau menentukan seorang anak menderita malnutrsi atau tidak, seorang dapat menilai manfaat ikut keluarga berencana bagi keluarga, dan sebagainya.

2. Sikap (attitude)

Sikap adalah juga respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan

(senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Campbell (1950) dalam Notoatmodjo (2010) mendefenisikan sangat sederhana, yakni: “An individual’s attitude is syndrome of response consistency with regard to object”. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek. Sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain.

Newcomb, salah seorang ahli psikologi social menyatakan bahwa sikap adalah merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Dalam kata lain fungsi sikap belum merupakan tindakan (reaksi terbuka) atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi perilaku (tindakan), atau reaksi tertutup (Notoatmodjo, 2010).

Gambar 2.1 Hubungan pengetahuan, sikap dan tindakan (Notoatmodjo, 2010)

Komponen pokok sikap :

Menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo (2010) sikap itu terdiri dari 3 komponen pokok, yakni :

Stimulus ( rangsangan) Proses stimulus Reaksi terbuka (tindakan) Reaksi tertutup ( pengetahuan dan sikap)

a. Kepercayaan atau keyakinan, ide, konsep terhadap objek, artinya bagaimana keyakinan, pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek. Sikap orang terhadap penyakit kusta misalnya, berarti bagaimana pendapat atau keyakinan orang tersebut terhadap penyakit kusta.

b. Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, artinya bagaimana penilaian (terkandung di dalamnya factor emosi) orang tersebut terhadap objek.

c. Kecenderungan orang untuk bertindak (tend to behave), artinya sikap adalah merupakan komponen mendahului tindakan atau perilaku terbuka. Sikap adalah merupakan ancang-ancang untuk bertindak atau berprilaku terbuka (tindakan). Misalnya tentang contoh sikap terhadap penyakit kusta diatas, adalah apa yang dilakukan seseorang bila ia menderita penyakit kusta.

Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya, sebagai berikut :

a. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau menerima stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap seseoorang terhadap periksa hamil (ante natal care), dapat diketahui atau diukur dari kehadiran ibu untuk mendengarkan penyuluhan tentang ante natal care di lingkungannya. b. Menanggapi (responding)

Menanggapi disini diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi. Misalnya seorang ibu yang

mengikuti penyuluha ante natal tersebut ditanya atau diminta menanggapi oleh penyuluh, kemudia ia menjawab atau menanggapinya.

c. Menghargai (valuing)

Menghargai diartikan subjek atau seseorang memberikan nilai yang postif terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain, bahkan mengajak dan mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons. Contoh butir a tersebut, ibuitu mendiskusikan ante natal care dengan suaminya, atau bahkan mengajak tetangganya untuk mendengarkan penyuluhan ante natal care.

d. Bertanggung jawab (responsible)

Sikap yang paling tinggi tingkatnya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil resiko bila ada orang lain yang mencemoohkan atau ada resiko lain. Contoh tersebut, ibu yang sudah mau mengikuti penyuluhan ante natal care, ia harus berani untuk mengorbankan waktunya, atau mungkin kehilangan penghasilannya, atau diomeli oleh mertuanya karena meninggalkan rumah, dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010).

3. Tindakan atau Praktik (practice)

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu factor lain antara lain adanya fasilitas atau sarana dan prasarana. Seorang ibu hamil sudah tahu bahwa periksa kehamilan itu penting

untuk kesehatannya dan janinnya, dan sudah ada niat (sikap) untuk periksa kehamilan. Agar sikap ini meningkat menjadi tindakan, maka diperlukan bidan, posyandu, atau Puskesmas yang dekat dari rumahnya, atau fasilitas tersebut mudah dicapainya. Apabila tidak, kemungkinan ibu tenrsebut tidak akan memeriksakan kehamilannya (Notoatmodjo, 2010).

Praktik tindakan in dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut kualitasnya, yakni :

a. Praktik terpimpin ( guided response)

Apabila subjek atau seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih tergantung pada tuntutan atau menggunakan panduan. Misalnya, seorang ibu memeriksakan kehamilannya tetapi masih menunggu diingatkan oleh bidan atau tetangganya.

b. Praktik secara mekanisme (mechanism)

Apabila subjek atau seorang telah melakukan atau mempraktikan sesuatu hal secara otomatis maka disebut praktik atau tindakan mekanis. Misalnya seoranvibu selalu membawa anaknya ke Posyandu untuk ditimbang, tanpa harus menunggu perintah dari kader atau petugas kesehatan.

c. Adopsi (adoption)

Adopsi adalah suatu tindakan atau praktik yang sudah berkembang. Artinya, apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas atau mekanisme saja, tetapi sudah dilakukan modifikasi, atau tindakan atau perilaku yang berkualitas. Misalnya menggosonk gigi, bukan sekadar gosok gigi, melainkan dengan teknik-teknik yang benar. Seorang ibu memasak memilih bahan

makanan bergizi tinggi meskipun bahan makanan tersebut mahal harganya (Notoatmodjo, 2010)

2.1.3 Perilaku Kesehatan

Perilaku kesehatan adalah suatu respons seseorang (organisme) terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, dan minuman, serta lingkungan. (Notoatmodjo, 2012) . Dari batasan ini, Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Perilaku pemeliharaan kesehatan (Health maintenance)

Adalah perilaku atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh sebab itu, Perilaku pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari tiga aspek, yaitu :

a) Perilaku pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta pemulihan kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit.

b) Perilaku peningkatan kesehatan, apabila seseorang dalam keadaan sehat. Perlu dijelaskan di sini, bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, maka dari itu orang yang sehat pun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat kesehatan yang seoptimal mungkin.

c) Perilaku gizi (makanan) dan minuman. Makanan dan minuman dapat memelihara serta meningkatkan kesehatan seseorang, tetapi sebaliknya makanan dan minuman dapat menjadi penyebab menurunnya kesehatan

seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini sangat tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut. 2. Perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan

kesehatan, atau sering disebut perilaku pencarian pengobatan (health seeking behavior)

Perilaku ini menyangkut upaya atau tindakan seseorang pada saat menderita penyakit dan atau kecelakaan. Tindakan atau perilaku ini dimulai dari mengobati diri sendiri (self treatment) sampai mencari pengobatan keluar negeri.

3. Perilaku kesehatan lingkungan

Bagaimana seseorang merespons lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya.

2.1.4 Perubahan Perilaku 1. Bentuk Perubahan Perilaku

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2007), perubahan perilaku itu dikelompokkan menjadi tiga:

a. Perubahan alamiah (Natural Change)

Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi,

maka anggota-anggota masyarakat di dalamnya juga akan mengalami perubahan.

b. Perubahan terencana (Planned Change)

Perubahan ini terjadi karena direncanakan sendiri oleh subjek. Misalnya, seseorang perokok berat yang pada suatu saat terserang batuk yang sangat mengganggu, ia memutuskan untuk mengurangi rokok sedikit demi sedikit, dan akhirnya berhenti merokok sama sekali.

c. Kesediaan untuk berubah (Readiness to Change)

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah (readiness to change) yang berbeda-beda. Setiap orang di dalam masyarakat mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda meskipun kondisinya sama.

2. Strategi Perubahan Perilaku

Menurut WHO dalam Notoatmodjo (2007), strategi untuk memperoleh perubahan perilaku dikelompokkan 3 kelompok yaitu:

a) Memberikan kekuatan/kekuasaan atau dorongan.

Dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh misalnya dengan adanya peraturan-

peraturan/perundangundangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat. Cara ini akan menghasilkan perilaku yang cepat, akan tetapi perubahan tersebut belum tentu akan berlangsung lama karena perubahan perilaku yang terjadi tidak atau belum didasari oleh kesadaran sendiri.

b) Pemberian infomasi.

Dengan memberikan informasi-informasi tentang cara mencapai hidup sehat, cara pemeliharaan kesehatan, cara menghindari penyakit, dan sebagainya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut. Selanjutnya dengan pengetahuan-pengetahuan itu akan menimbulkan kesadaran mereka, dan akhirnya menyebabkan orang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

c) Diskusi Partisipasi

Cara ini adalah sebagai peningkatan cara kedua yang dalam memberikan informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya.

Dengan demikian maka pengetahuan kesehatan sebagai dasar perilaku akan mereka peroleh dengan lebih mendalam. Diskusi partisipasi adalah satu cara yang baik dalam rangka memberikan informasi-informasi dan pesan-pesan kesehatan.

2.2 ASI (Air Susu Ibu)

ASI adalah satu-satunya makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh bayi hingga ia berusia enam bulan. ASI adalah makanan bernutrisi dan berenergi tinggi, yang mudah untuk dicerna. ASI memiliki kandungan yang dapat membantu penyerapan nutrisi (Nurjanah dkk, 2013) .

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia – WHO dalam Nurjanah dkk (2013) mengatakan : “ ASI adalah suatu cara yang tidak tertandingi oleh apa pun dalam menyediakan makanan ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi. 2.3 ASI Eksklusif

2.3.1 Pengertian

Pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti air putih, susu formula, air teh, jeruk, madu, dan tanpa tambahan makanan padat seperti bubur susu, bubur nasi, tim, biskuit, pepaya, dan pisang mulai lahir sampai usia enam bulan (Nurjanah dkk, 2013). 2.3.2 Pembagian ASI

Berdasarkan waktu diproduksi, ASI dapat dibagi menjadi 3 yaitu: kolostrum, Air Susu Masa peralihan, Air Susu Mature. Adapun pengertian Kolostrum merupakan cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar mamae yang mengandung tissue debris dan ridual material yang terdapat dalam alveoli dan ductus dari kelenjar mamae sebelum dan segera sesudah melahirkan anak. Sedangkan Air Susu Masa Peralihan (Masa Transisi) Merupakan ASI peralihan dari kolostrum menjadi ASI mature. Disekresi dari hari ke-4 kehari ke-10 dari masa laktasi, kadar protein semakin rendah

sedangkan lemak dan karbohidrat semakin tinggi, volume semakin meningkat. Dan Air Susu Mature adalah ASI yang disekresikan pada hari ke-10 dan seterusnya, yang dikatakan komposisi relative konstan. ASI mature berwarna kekuning- kuningan dan tidak menggumpal bila dipanaskan (Baskoro, 2008).

2.3.3 Kandungan ASI

Menurut Prasetyono ( 2012) ada beberapa kandungan yang terdapat dalam ASI yaitu Karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Karbohidrat dalam ASI berperan dalam pertumbuhan sel saraf otak, serta pemberian energi untuk kerja sel- sel saraf. Didalam usus, sebagian laktosa akan diubah menjadi asam laktat, yang berfungsi mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya, serta membantu penyerapan kalsium dan mineral-mineral lain. Protein ASI merupakan bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Protein ASI sangat cocok karena unsur protein didalamnya hamper seluruhnya terserap oleh sistem pencernaan bayi. Hal ini disebabkan oleh protein ASI merupakan kelompok protein whey (protein yang dibentuknya lebih halus). Kelompok whey merupakan protein yang sangat halus, lembut, dan mudah dicerna, sedangkan kasein adalah kelompok protein yang kasar, bergumpal, dan sangat sukar dicerna oleh usus bayi.

Protein istimewa yang hanya terdapat dalam ASI adalah taurin. Taurin adalah protein otak yang diperlukan untuk pertumbuhan otak, susunan saraf, dan penting juga untuk pertumbuhan retina. Kadar lemak dalam ASI pada

mulanya rendah kemudian meningkat jumlahnya. Lemak ASI berubah kadar setiap kali diisap oleh bayi yang terjadi secara otomatis. Jenis lemak dalam ASI mengandung banyak omega-3, omega-6, dan DHA yang dibutuhkan dalam pembentukan sel- sel jaringan otak. Lemak ASI mudah dicerna dan diserap oleh bayi karena ASI juga mengandung enzim lipase yang mencerna lemak trigliserida menjadi digliserida, sehingga hanya sedikit sekali lemak yang tidak diserap oleh sistem pencernaan bayi. ASI jug a mengandung asam linoleat yang berfungsi memacu perkembangan sel saraf otak bayi. Jumlah asam linoleat dalam ASI sangat tinggi dan perbandingannya dengan PASI adalah 6:1.

ASI mengandung mineral yang lengkap, walaupun kadarnya relative rendah, tetapi cukup untuk bayi sampai umur 6 bulan. Zat besi dan kalsium didalam ASI merupakan mineral yang sangat stabil dan jumlahnya tidak dipengaruhi oleh diet ibu. Sekitar 75 % dari zat besi yang terdapat dalam ASI diserap oleh usus. Kadar mineral yang tidak diserap oleh usus. Kadar mineral yang tidak diserap akan memperberat kerja usus bayi untuk mengeluarkan, mengganggu keseimbangan dalam usus bayi, dan meningkatkan pertumbuhan bakteri merugikan yangn akan mengakibatkan kontraksi usus bayi tidak normal sehingga bayi kembung, gelisah karena obstipasi atau ganguan metabolisme.

ASI mengandung vitamin yang lengkap yang cukup untuk 6 bulan sehingga tidak perlu ditambahi kecuali vitamin K karena bayi baru lahir ususnya

belum mampu membentuk vitamin K. oleh karena itu, perlu tambahan vitamkin K pada hari ke-1, ke-3, dank ke-7.

2.3.4 Manfaat ASI

Menyusui bayi mendatangkan keuntungan bagi bayi, ibu, keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai makanan bayi yang paling sempurna, ASI muudah dicerna dan diserap karena mengandung enzim pencernaan. Selain itu ASI juga dapat mencegah terjadinya penyakit infeksi karena mengandung immunoglobulin untuk menangkal segala jenis penyakit. ASI bersifat praktis, mudah diberikan kepada bayi, murah serta bersih. Selain itu ASI tidak menyebabkan alergi dan kerusakan gigi akan tetapi mengoptimalkan perkembangan bayi, serta meningkatkan jalinan psikologis antara ibu dan bayi. Bagi ibu, menyusui dapat mendatangkan keuntungan, yaitu mencegah perdarahan setelah persalinan, mempercepat pengecilan rahim, menunda masa subur, mengurangi anemia, mencegah kanker ovarium dan kanker payudara, serta sebagai metode keluarga berencana.

Ditinjau dari psikologis, kegiatan menyusui akan membantu ibu untuk membentuk ikatan batin yang baik dan ditinjau dari ekonomi, ibu bias menghemat pengeluaran untuk membeli susu formula yang sebenarnya tidak lebih baik daripada ASI. Bagi keluarga, ASI juga membawa keuntungan seperti, keluarga tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli susu formula, meminimalkan biaya untuk perawatan apabila bayi sehat, menghemat waktu keluarga dan keluarga tidak repot membawa botol susu. Susu formula dan air panas air panas apabila berpergian.

Bagi Negara, manfaat ASI adalah untuk menghemat devisa Negara, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan sumber daya dan melindungi lingkungan karena tidak ada lagi penebangan pohon dan pencemaran lingkungan (Prasetyono, 2012).

2.3.5 Tehnik/ Cara Pemberian ASI

Dalam pemberian ASI, ibu harus mempersiapkan putting payudara agar ibu dapat menyusui bayi dengan baik. Akan tetapi ada juga putting payudara yang datar atau menekuk kedalam dan hal ini bias menyebabkan bayi sulit menyusu dan tidak merasa puas. Dalam hal ini, perlu dilakukan pengurutan atau penarikan putting payudara. ASI juga dapat diberikan dengan menggunakan mangkuk atau sendok untuk mencegah bayi binggung putting (Prasetyono, 2012). Selain itu ibu perlu memperhatikan posisi ibu dan bayi ketika menyusui. Ada banyak cara untuk memposisikan diri dan bayinya selama proses menyusui berlangsung. Sebagian ibu memilih menyusui dalam posisi berbaring miring sambil merangkul bayinya dan sebagian lagi melakukannya sambil duduk dikursi dengan punggung diganjal bantal. Setiap ibu memiliki posisi yang berbeda-beda dalam memposisikan diri dan bayinya sedemikian rupa agar kenyamanan menyusui dapat tercapai (Kristiyanasari, 2009).

Dalam menyusui yang paling mudah adalah dengan menempelkan pipinya kepayudara, memasukan putting susu dan pastikan bayi mengisap seluruh area gelap dari payudara dan bukan hanya putting saja. Setelah bayi merasa kenyang ia akan berhenti mengisap dan menyusui berikutnya letakkan bayi dipayudara yang satunya agar bayi menerima air susu dalam volume yang sama

dari setiap hari. Hal ini juga untuk menghindari pembengkakan payudara akibat terlalu penuh dengan air susu (Kristiyanasari, 2009).

2.3.6 Waktu Pemberian ASI

Sebaiknya dalam pemberian ASI tidak perlu sijadwalkan karena akan berakibat kurang baik, karena isapan sangat berpengaruh pada produksi ASI selanjutnya. Setiap menyusui dimulai dengan payudara yang terakhir disusukan. Bayi yang sehat dapat mengosongkan lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Seorang bayi yang menyusui sesuai permintaannya bisa menyusu sebanyak 12- 15 kali dalam 24 jam (Prasetyo, 2012).

2.3.7 Hal - hal yang mempengaruhi produksi ASI

Hal- hal yang mempengaruhi produksi ASI Menurut Kristyanasari (2009) ada beberapa hal yang yaitu: yang pertama makanan dimana produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan ibunya, apabila makanan ibu secara teratur dan cukup mengandung gizi yang diperlukan akan mempengaruhi produksi ASI, karena kelenjar pembuat ASI tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa makanan yang cukup. Untuk membentuk produksi ASI yang baik, makanan ibu harus memenuhi jumlah kalori.

Protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang cukup selain itu ibu dianjurkan minum lebih banyak kurang lebih 8 – 12 gelas perhari. yang kedua ketenangan jiwa dan pikiran dimana produksi ASI sangat dipengaruhi oleh faktor kejiwaan ibu, ibu yang selalu dalam keadaan tertekan, sedih, kurang percaya diri dan berbagai bentuk ketegangan emosional akan menurunkan volume ASI bahkan tidak akan terjadi produksi ASI.

Untuk memproduksi ASI yang baik harus dalam keadaan tenang dan yang ketiga penggunaan alat kontrasepsi dimana harus diperhatikan karena pemakaian kontrasepsi hendaknya diperhatikan karena pemakaian kontrasepsi yang tidak tepat dapat mempengaruhi produksi ASI. Keempat perawatan payudara dengan merangsang buah dada akan mempengaruhi hypopise untuk mengeluarkan hormon progesterone dan esterogen lebih banyak lagi dan hormon oxytosin. Kelima Anatomis buah dada dimana bila jumlah lobus dalam buah dada berkurang, lobus pun berkurang.

Dengan demikian produksi ASI juga berkurang karena sel-sel acini yang menghisap zat-zat makanan dari pembuluh darah akan berkurang. Keenam faktor istirahat dimana bila kurang istirahat akan mengalami kelemahan dalam menjalankan fungsinya dengan demikian pembentukan dan pengeluaran ASI berkurang.

Ketujuh faktor isapan anak bila Ibu menyusui anak berlangsung sebentar maka isapan anak berkurang dengan demikian pengeluaran ASI berkurang. Dan yang kedelapan faktor obat-obatan dimana obat-obatan yang mengandung hormon mempengaruhi hormon prolaktin dan oksitosin yang berfungsi dalam pembentukan dan pengeluaran ASI. Apabila hormon-hormon ini terganggu dengan sendirinya akan mempengaruhi pembentukan dan pengeluaran ASI. 2.4 Persiapan Menyusui

Agar ibu sukses menyusui ada beberapa hal yang harus diperhatikan ibu setelah kelahiran bayinya diantaranya:

b. Komunikasikan dengan tenaga kesehatan yang membantu kelahiran anak anda

c. Pilih rumah sakit atau tempat bersalin yang dapat membantu pemberian ASI

d. Siapkan pakaian Ibu yang memudahkan aktivitas menyusui

e. Sebaiknya adanya rooming ini sejak berada dirumah sakit atau tempat bersalin dimana anda bersalin (Baskoro, 2008).

2.4.1 Cara Menyusui yang Benar

1. Sebelum menyusui ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan aerola sekitarnya. Cara ini mempunyai manfaat sebagai disinfektan dan menjaga kelembapan puting susu.

2. Bayi diletakkan menghadap perut ibu.

a. Ibu duduk atau berbaring dengan santai, bila duduk lebih baik menggunakan kursi yang rendah (kaki ibu tidak bergantung) dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi.

b. Bayi dipegang pada belakang bahu dengan satu lengan, kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu (kepala tidak boleh menengadah, dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan).

c. Satu tangan bayi diletakkan pada badan ibu, dan satu di depan.

d. Perut bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara (tidak hanya membelokkan kepala bayi).

e. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. f. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang.

3. Payudara dipegang dengan Ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah, jangan menekan puting susu atau aerolanya saja.

4. Bayi diberi rangsangan untuk membuka mulut (rooting reflect) dengan cara:

a. Menyentuh pipi bayi dengan puting susu atau b. Menyentuh sisi mulut bayi

5. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi diletakkan ke payudara ibu dengan puting serta aerolanya dimasukkan ke mulut bayi.. a. Usahakan sebagian besar areola dapat masuk kedalam mulut bayi,

sehingga puting susu berada dibawah langit-langit dan lidah bayi akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak dibawah areola.

b. Setelah bayi mulai menghisap, payudara tak perlu dipegang atau disangga lagi.

6. Melepas isapan bayi.

7. Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitar dan dibiarkan kering dengan sendirinya untuk mengurangi rasa sakit (Nurjanah dkk, 2013).

2.4.2 Menyendawakan Bayi

a. Bayi dipegang tegak dengan bersandar pada bahu ibu kemudian punggunggnya ditepuk perlahan-lahan.

b. Bayi tidur tengkurap di pangkuan ibu, kemudian punggungnya ditepuk perlahan-lahan (Nurjanah dkk, 2013).

2.4.3 Posisi Menyusui

Banyak sedikitnya ASI ternyata berhubungan langsung dengan posisi ibu saat menyusui. Posisi yang tepat sangat mendorong keluarnya ASI secara maksimal. Ada berbagai macam posisi menyusui yaitu duduk, berdiri, bebaring, football position dan lain-lain. Apapun tehnik bersalinnya, ibu dapat menyusui bayinya segera mungkin. Begitu pula jika ibu melahirkan bayi kembar.

1. Posisi Ibu Menyusui Yang Bersalin Normal

Ibu yang melahirkan spontan bisa leluasah dan memilih posisi menyusui, sambil duduk atau berbaring menyamping. Jika posisi duduk dipilih :

a. Gunakan kursi yang aman.

b. Upayakan telapak kaki menginjak lantai.

c. Gunakan dingklik atau bangku kecil sebagai pengganjal bila posisi kaki agak menggantung.

2. Posisi Ibu Yang Melahirkan Melalui Persalinan Sectio Sesaria.

Football position adalah posisi menyusui yang disarankan untuk ibu yang melahirkan melalui persalinan sectio sesaria.

Pada posisi ini :

a. Tubuh bayi digendong dengan salah satu tangan ibu.

b. Upayakan letak kepala bayi berada tepat dibawah payudara dan membentuk garis lurus dengan badan bayi.

c. Posisi ini aman karena bagian perut ibu yang masih nyeri akibat operasi dapat terlindungi.

d. Posisi ini merupakan yang paling nyaman bagi ibu maupun bayinya.

3. Posisi Ibu Menyusui dengan Bayi Kembar.

Sama dengan ibu yang melahirkan dengan persalinan sectio sesaria, football potion juga dapat dilakukan pada bayi kembar. Dimana kedua bayi disusui kiri dan kanan, dengan cara :

a. Kedua tangan ibu memeluk masing-masing satu kepala bayi, seperti memengang bola.

b. Letakkan tepat dibawah payudara ibu.

c. Posisi kaki bayi boleh dibiarkan menuntai keluar.

d. Untuk memudahkan, kedua bayi dapat diletakkan pada satu bidang datar yang memiliki ketinggian kurang lebih sepinggang ibu.

e. Cara lain adalah dengan meletakkan bantal diatas punggung. 4. Posisi Ibu dengan ASI Berlimpah

Pada ibu-ibu yang memiliki ASI yang berlimpah dan memancar dan alirkannya deras, terdapat posisi khusus untuk menghindari agar bayi tidak tersedak dengan cara :

a. Ibu tidak terlentang lurus, sementara bayi diletakkan diatas perut ibu dalam posisi berbaring lurus dengan kepala menghadap payudara. b. Bayi ditengkurapkan diatas dada ibu, tangan sedikit menahan kepala

bayi. Dengan posisi ini, maka bayi tidak akan tersedak (Maryunani, 2009).

2.5 Kebijakan Mengenai ASI Eksklusif

Beberapa peraturan hukum terkait ASI Eksklusif: a. UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan

Pasal 128 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa selama pemberian ASI,pihak keluarga,pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan ditempat kerja dan tempat sarana umum.

Pasal 200 sanksi pidana dikenakan bagi setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2).Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.Pasal 6 berbunyi “Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya”.

c. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 Tentang Pemberian ASI secara Eksklusif di Indonesia.

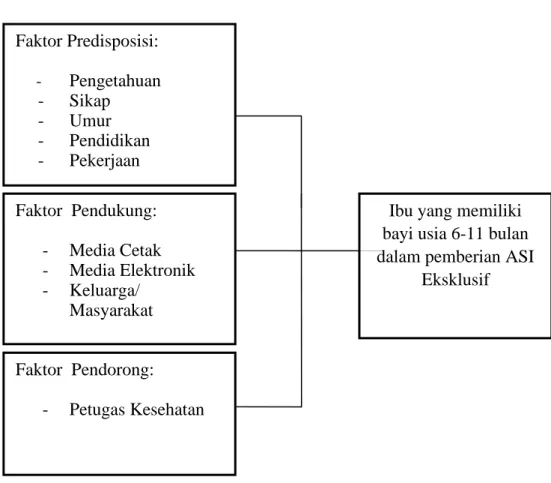

2.5.1 Teori “Precede-Proceed” (1991)

Teori ini dikembangkan oleh Lawrence Green, yang dirintis sejak tahun 1980. Lawrence Green mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan. Kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh 2 faktor pokok,

yakni faktor perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non-behaviour causes). Selanjutnya perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yang dirangkumkan dalam akronim PRECEDE (Predisposing, Enabling, dan Reinforcing Causes in Educational Diagnosis and Evalution). Precede ini merupakan arahan dalam penganalisis atau diagnosis dan evaluasi perilaku untuk intervensi pendidikan (promosi) kesehatan. Precede adalah fase diagnosis masalah.

Sedangkan PROCEED (Policy, Regulatory, Organizational Construct in Educational and Environmantal Development) adalah merupakan arahan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pendidikan (promosi) kesehatan. Apabila precede merupakan fase diagnosis masalah, maka Proceed adalah merupakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Promosi Kesehatan.

Lebih lanjut precede model ini dapat diuraikan bahwa perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor, yakni :

a. Faktor-faktor predisposisi (predisposing factors), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan sebagainya. b. Faktor-faktor pemungkin (enabling factors), yang terwujud dalam

lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan, misalnya puskesmas, obat-obatan, jamban, dan sebagainya.

c. Faktor-faktor pendorong atau penguat (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan pendorong atau penguat (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lain,

yang merupakan kelompok refrensi dari perilaku masyarakat (Notoatmodjo, 2010).

2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah Precede Model yang dikembangkan oleh teori Lawrencee Green (1990). Faktor-faktor yang mempengaruhi Gambaran Perilaku Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dalam pemberian ASI Eksklusif adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Faktor Predisposisi: - Pengetahuan - Sikap - Umur - Pendidikan - Pekerjaan Faktor Pendorong: - Petugas Kesehatan Faktor Pendukung: - Media Cetak - Media Elektronik - Keluarga/ Masyarakat

Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dalam pemberian ASI

Keterangan :

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan perilaku Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dalam pemberian ASI Eksklusif. Dari skema diatas dapat dilihat berdasarkan teori Lawrence Green bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor-faktor predisposisi yaitu pengetahuan, sikap, umur, pendidikan, pekerjaan Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dan faktor pendukung yaitu sumber informasi yang diperoleh melalui media massa seperti media cetak, elektronik, keluarga /masyarakat dan faktor Pendorong adalah keterangan yang di dapat dari Petugas Kesehatan, selanjutnya ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dalam pemberian ASI Eksklusif. Dari ketiga variabel tersebut dapat menghasilkan variabel bagaimana tindakan dari gambaran perilaku Ibu yang memiliki bayi usia 6-11 bulan dalam pemberian ASI Eksklusif atau segala sesuatu informasi yang dilakukan untuk menanggulangi masalah ASI Eksklusif di Puskesmas tersebut.