BIAYA TUNDAAN DI RUAS JALAN HANG TUAH DI KOTA

DENPASAR

OLEH :

I Nyoman Karnata Mataram, ST, MT

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS UDAYANA

2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penelitian dapat diselesaikan dengan judul “ Biaya Tundaan Di Ruas Jalan Hang Tuah Di Kota Denpasar” Laporan ini disusun sebagai tugas dari mata kuliah yang bersangkutan.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan perhatian serta bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bapak Ir. A.A. Ngr. Jaya Wikrama, MT. 2. Kelompok Belajar Zebra Cross.

3. Semua pihak yang telah memberikan informasi, bantuan, dorongan, dan perhatian dalam penulisan sehingga laporan Penelitian ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi penyempurnaan Penelitian selanjutnya.

Denpasar, 30 November 2019

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR GAMBAR ... v DAFTAR TABEL ... viDAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI ... vii

BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Rumusan Masalah ... 2 1.3 Tujuan Penelitian ... 2 1.4 Manfaat Penelitian ... 2 1.5 Batasan Masalah ... 2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1 Klasifikasi dan Fungsi Jalan ... 3

2.1.1 Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan ... 3

2.1.2 Berdasarkan Fungsi ... 3

2.1.3 Berdasarkan Status ... 5

2.1.4 Berdasarkan Spesifikasi Kelas Jalan ... 6

2.2 Volume Lalu Lintas ... 6

2.3 Arus dan Komposisi Lalu Lintas ... 7

2.4 Hambatan Samping Jalan ... 7

2.5 Kecepatan Arus Bebas ... 7

2.5.1 Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVo) ... 8

2.5.2 Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FVw) ... 8

2.5.3 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Hambatan Samping (FFVsf) ... 9

2.5.4 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Ukuran Kota (FFVCS) ... 10

2.6 Kecepatan Tempuh ... 11

2.7 Waktu Tempuh Perjalanan ... 11

2.8 Nilai Waktu ... 12

2.9 Biaya Operasional Kendaraan ... 14

2.9.1 Biaya Tetap ... 14

2.9.2 Biaya Tidak Tetap ... 15

2.9.3 Metode Perhitungan BOK ... 17

2.10 Metode PCI ... 23

2.11 Metode DLLAJ ... 25

2.12 Perumusan Biaya Tundaan ... 26

2.13 Penelitian Sejenis Yang Pernah Dilakukan ... 27

BAB III METODE PENELITIAN... 28

3.1 Kerangka Penelitian ... 28

3.2 Studi Pendahuluan dan Studi Pustaka ... 29

3.3 Identifikasi Masalah dan Tujuan Studi ... 29

3.4 Pengumpulan data ... 30

3.5 Survei Primer ... 30

iii

3.5.2 Survei Waktu Tempuh ... 32

3.5.3 Survei Hambatan Samping ... 32

3.5.4 Survei Harga Komponen BOK ... 33

3.5.5 Survei Tingkat Isian Kendaraan ... 33

3.6 Survei Sekunder ... 34

3.7 Analisis Biaya Tundaan ... 34

3.7.1 Kecepatan Tempuh dan Nilai Waktu ... 35

3.7.2 Biaya Operasional Kendaraan ... 35

3.7.3 Biaya Tundaan... 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

4.1 Analisis Volume Lalu Lintas ... 36

4.2 Analisis Hambatan Samping ... 37

4.3 Analisis Waktu Tempuh Perjalanan ... 37

4.3.1 Kecepatan Tempuh ... 38

4.3.2 Kecepatan Arus Bebas ... 39

4.4 Analisis Biaya Operasional Kendaraan ... 40

4.4.1 BOK untuk Kendaraan Ringan (KR) dan Kendaraan Berat (KB) .. 40

4.4.2 BOK untuk Kendaraan Sepeda Motor (SM) ... 47

4.5 Analisis Tingkat Isian Penumpang... 48

4.6 Analisis Nilai Waktu ... 49

4.7 Analisis Biaya Tundaan ... 54

BAB V PENUTUP ... 56

5.1 Kesimpulan ... 56

5.2 Saran…… ... 56

DAFTAR PUSTAKA ... 57

LAMPIRAN A PETA LOKASI STUDI ... 58

LAMPIRAN B FORMULIR SURVEI ... 60

LAMPIRAN C ANALISIS DATA ... 68

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian ... 28

Gambar 3.2 Peta Jalan Hang Tuah ... 29

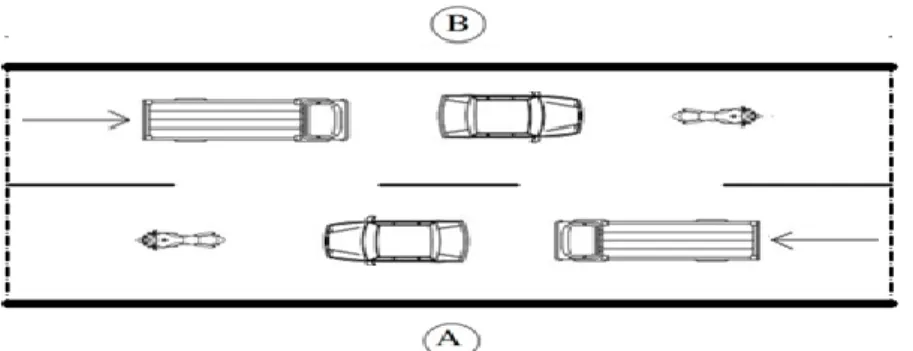

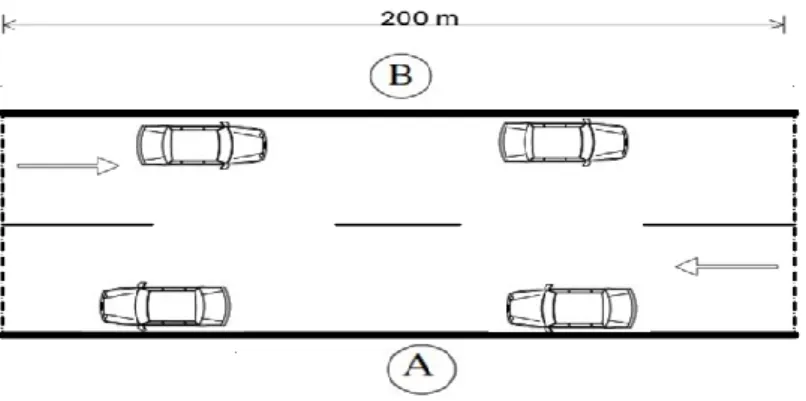

Gambar 3.3 Ilustrasi Survei Volume Lalu Lintas ... 31

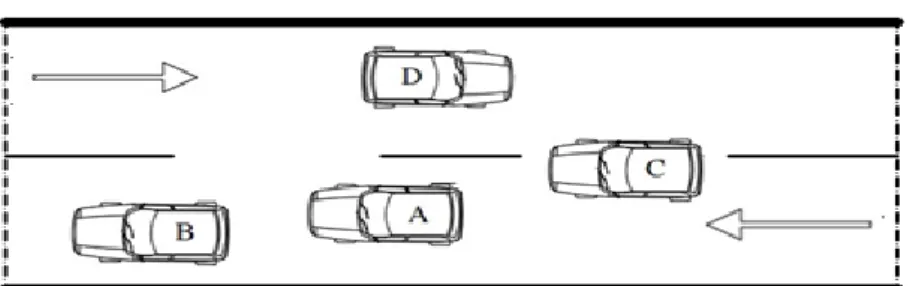

Gambar 3.4 Ilustrasi Survei Waktu Tempuh Perjalanan ... 32

Gambar 3.5 Ilustrasi Survei Hambatan Samping ... 33

Gambar 3.6 Ilustrasi Survei Tingkat Isian Penumpang ... 33

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 emp untuk jalan perkotaan tak terbagi ... 7

Tabel 2.2 Kecepatan arus bebas dasar untuk jalan perkotaan ... 8

Tabel 2.3 Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas ... 8

Tabel 2.4 Faktor penyesuaian pengaruh hambatan samping dan lebar bahu ... 9

Tabel 2.5 Faktor penyesuaian pengaruh hambatan samping dan jarak kereb .. 10

Tabel 2.6 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Kota ... 10

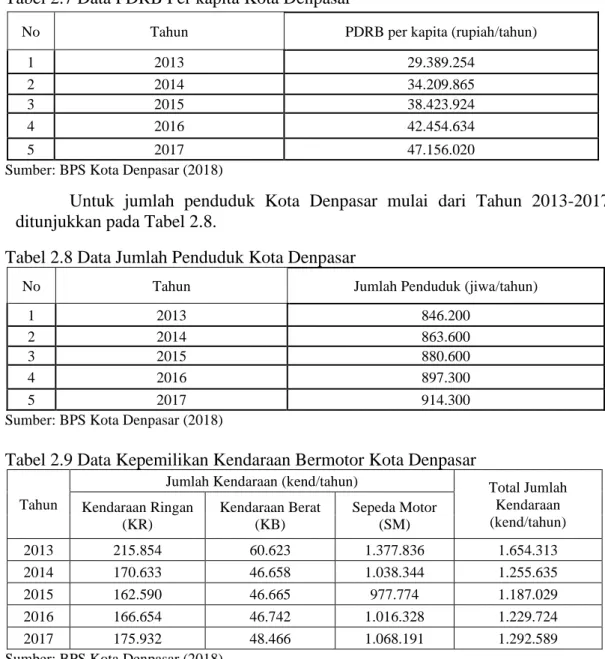

Tabel 2.7 Data PDRB Per kapita Kota Denpasar ... 13

Tabel 2.8 Data Jumlah Penduduk Kota Denpasar ... 13

Tabel 2.9 Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kota Denpasar ... 13

Tabel 2.10 Perbandingan Metode Departemen Perhubungan, Metode DLLAJ, dan Metode FSTPT (ITB) ... 18

Tabel 2.11 Perbandingan Metode HDM-III, PCI, Abelson ... 21

Tabel 3.1 Data Sekunder ... 34

Tabel 4.1 Volume Lalu Lintas Pada Jam Puncak Pagi, Siang, dan Sore ... 36

Tabel 4.2 Kelas Hambatan Samping Jalan Hang Tuah Denpasar ... 37

Tabel 4.3 Ringkasan Data Waktu Tempuh Perjalanan ... 37

Tabel 4.3 Biaya Operasional Kendaraan Saat Tidak Terjadi Tundaan Lalu Lintas ... 46

Tabel 4.5 Biaya Operasional Kendaraan Saat Terjadi Tundaan Lalu Lintas .. 47

Tabel 4.6 Perbandingan BOK Kondisi Kecepatan Arus Bebas (BOKo) dan Kondisi Kecepatan Aktual (BOK1) ... 48

Tabel 4.7 Tingkat Isian Rata-Rata Penumpang... 48

Tabel 4.8 Data PDRB per kapita Kota Denpasar ... 49

Tabel 4.9 Perhitungan Nilai Waktu Kondisi Kecepatan Aktual ... 53

Tabel 4.10 Perhitungan Nilai Waktu Kondisi Kecepatan Arus Bebas... 53

Tabel 4.11 Hasil Analisis Biaya Tundaan ... 55

vii

DAFTAR SINGKATAN DAN NOTASI

SM : Sepeda Motor KR : Kendaraan Ringan KB : Kendaraan Berat

KTB : Kendaraan Tak Bermotor FV : Free-Flow Velocity

(Kecepatan Arus Bebas Kendaraan Ringan Sesungguhnya) FV0 : Basic Free-Flow Velocity

(Kecepatan Arus Bebas Dasar Kendaraan Ringan) FVW : Free Flow-Velocity Factor of Width

(Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalan) FFVSF : Free Flow-Velocity Factor of Side Friction

(Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Hambatan Samping)

VL : Very Low (Sangat Rendah)

L : Low (Rendah)

M : Medium (Sedang)

H : High (Tinggi)

VH : Very High (Sangat Tinggi) Ws : Width of Shoulder (Lebar Bahu)

Wk : Width of Kerb (Lebar Kerb)

PED : Pedestrian (Pejalan Kaki)

PSV : Parked and Stopped Vehicle (Parkir dan Kendaraan Berhenti) EEV : Entry and Exit Vehicle (Kendaraan Masuk dan Keluar ke/dari

Lahan Samping)

SMV : Slow Moving Vehicle (Kendaraan Lambat) L : Length (Panjang Segmen)

TT : Total Time (Waktu Tempuh Rata-Rata Sepanjang Segmen) S : Speed (Kecepatan Tempuh)

P : Nilai BOK Setelah Adanya Inflasi P0 : Nilai BOK Awal

i : Nilai Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi

n : Jumlah Tahun

VOC : Vehicle Operating Cost (Biaya Operasi Kendaraan) V : Kecepatan Rata-Rata

a : Konstanta

b,c : Koefisien

Y : Faktor Biaya Operasi Kendaraan Q : Quantity (Volume Lalu Lintas) D : Delay (Biaya Tundaan)

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto IRI : International Roughness Index

(Indeks Kekasaran Permukaan Jalan) MKJI : Manual Kapasitas Jalan Indonesia PCI : Pacific Consultant International DLLAJ : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan PTS : Public Transport Study

viii BOK1 : Biaya Operasional Kendaraan Saat Terjadi Tundaan

BOK0 : Biaya Operasional Kendaraan Saat Kondisi Ideal

NW1 : Nilai Waktu Saat Terjadi Tundaan

NW0 : Nilai Waktu Saat Kondisi Ideal

t1 : Waktu Tempuh Saat Terjadi Tundaan

t0 : Waktu Tempuh Saat Kondisi Ideal

Δt : Time (Selisih waktu tempuh kondisi dengan dan tanpa tundaan)

Rp : Rupiah

kend : kendaraan km : kilometer

m : meter

% : persen

emp : ekivalensi mobil penumpang smp : satuan mobil penumpang

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, sekaligus menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, perekonomian, pariwisata dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Kota Denpasar memiliki luas wilayah mencapai 127,78 km2 dengan

jumlah penduduk sebesar 914.300 jiwa (BPS Denpasar, 2018). Dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan perkembangan yang sangat pesat di Kota Denpasar, mendorong masyarakat melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat lain. Meningkatnya mobilitas disebabkan oleh aktivitas masyarakat di Kota Denpasar yang semakin tinggi. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas serta mengakibatkan banyaknya permasalahan transportasi di kota tersebut, apabila tidak diikuti dengan perkembangan prasarana transportasi dan penyediaan prasarana transportasi yang memadai. Salah satunya adalah sering terjadinya tundaan lalu lintas di ruas-ruas jalan Kota Denpasar.

Salah satu ruas jalan di Kota Denpasar yang sering mengalami tundaan lalu lintas adalah Jalan Hang Tuah Denpasar. Jalan ini merupakan jaringan jalan kolektor primer dengan status Provinsi. Dimana pada sepanjang ruas jalan ini pada jam – jam sibuk sering terjadi tundaan lalu lintas. Hal ini diakibatkan karena jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Denpasar Timur dengan Denpasar Barat. Bertambahnya tempat rekreasi, mal, perkantoran, kampus, sekolah, hotel, villa di kawasan Denpasar membuat kawasan ini semakin padat. Seiring dengan berkembangnya kawasan ini, maka semakin meningkat pula arus lalu lintas yang berasal maupun yang menuju ke kawasan tersebut, hal ini yang menimbulkan tundaan lalu lintas pada ruas jalan ini.

Tundaan yang sering terjadi biasanya pada pagi hari saat jam berangkat ke sekolah maupun kerja, dan tundaan juga sering terjadi pada saat jam pulang sekolah maupun kerja. Tundaan yang terjadi pada ruas jalan ini selain diakibatkan oleh lalu lintas yang padat, juga diakibatkan karena tidak seimbangnya kepemilikan kendaraan dengan kapasitas ruas jalan, dan karena adanya berbagai hambatan samping antara lain kendaraan parkir di pinggir jalan (on street parking), kendaraan – kendaraan yang keluar masuk perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, sekolah, serta toko-toko, dan konflik antara pejalan kaki dengan arus kendaraan yang melintas. Selain karena tidak seimbangnya kepemilikan kendaraan dengan kapasitas jalan, dan adanya berbagai hambatan samping, tundaan juga terjadi akibat adanya berbagai simpang di ruas jalan ini, baik itu simpang bersinyal maupun simpang tak bersinyal, karena merupakan tempat titik konflik dan tempat kemacetan karena bertemunya dua ruas jalan atau lebih.

Studi-studi terdahulu yang terkait dengan biaya tundaan, antara lain: oleh Wiguna (2016), Petrus (2016), dan Diputra (2017). Permasalahan tundaan lalu lintas juga terjadi pada ruas Jalan Hang Tuah. Dengan semakin bertambahnya volume lalu lintas, adanya berbagai hambatan samping, dan berbagai simpang bersinyal maupun tak bersinyal pada ruas jalan ini, menciptakan panjang antrian kendaraan. Panjang antrian yang terjadi pada ruas jalan ini berhubungan erat

2 dengan waktu tundaan. Selain itu, tundaan yang ditimbulkan juga menyebabkan menurunnya kecepatan kendaraan yang melalui ruas jalan ini. Hal – hal tersebut diatas sangat mempengaruhi nilai waktu dan biaya operasional kendaraan yang melintas. Berdasarkan permasalahan di atas dan studi belum pernah dilaksanakan, maka dipandang perlu dilakukan studi biaya tundaan di ruas jalan ini, untuk mengetahui besarnya biaya tundaan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditemui dari latar belakang diatas adalah: Berapakah besarnya biaya tundaan pada ruas Jalan Hang Tuah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis besarnya biaya tundaan pada ruas Jalan Hang Tuah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan tentang biaya tundaan sehingga dapat berguna dalam mengambil keputusan dan kebijakan di bidang transportasi dalam tujuannya untuk meminimalkan nilai waktu dan biaya operasional kendaraan yang melewati ruas Jalan Hang Tuah Denpasar.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditentukan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Bundaraan Jalan Hayam Wuruk – Jalan Raya Puputan – Jalan Hang Tuah – Jalan Tukad Penet dalam penelitian ini disebut dengan Bundaran Renon 2. Wilayah studi penelitian ini dibatasi pada ruas Jalan Hang Tuah, dari

persimpangan Jalan Ngurah Rai– Jalan Hang Tuah sampai pada Bundaran Renon.

3. Perhitungan BOK untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat menggunakan model PCI (Pacific Consultant International), dan khusus sepeda motor mengacu pada metode yang digunakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Provinsi Bali Konsultan PTS (Public Transport Study) 1999.

4. Dalam perhitungan nilai waktu per penumpang digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 2013 – 2017.

5. Harga komponen BOK (Biaya Operasional Kendaraan) yang digunakan dianggap sudah mewakili waktu saat melakukan penelitian.

6. Kondisi lancar dalam penelitian ini adalah saat kecepatan lalu lintas hampir bersesuaian dengan kecepatan arus bebas jalan tersebut.

7. Biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas dalam studi ini diistilahkan dengan biaya tundaan.

8. Pada penelitian ini kendaraan ringan diistilahkan dengan KR, kendaraan berat diistilahkan dengan KB, sepeda motor diistilahkan dengan SM, dan kendaraan tak bermotor diistilahkan dengan KTB.

3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan Fungsi Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang RI No.38 tahun 2004 tentang jalan dan menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2006, sistem jaringan jalan di Indonesia dapat dibedakan atas jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

2.1.1 Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu system jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder :

a. Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat - pusat kegiatan sebagai berikut :

1. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan.

2. Menghubungkan antarpusat kegiatan nasional. b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

2.1.2 Berdasarkan Fungsi

a. Jalan arteri primer, adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Untuk jalan arteri primer, mengikuti persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter.

2. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

3. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa.

4 5. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan

tertentu harus memenuhi ketentuan.

6. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

b. Jalan kolektor primer, adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Untuk jalan kolektor primer, persyaratan teknisnya:

1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter.

2. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.

3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan

4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan.

5. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

c. Jalan lokal primer, adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Persyaratan teknis untuk jalan lokal primer:

1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 meter.

2. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.

d. Jalan lingkungan primer, adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Persyaratan teknisnya adalah:

1. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 meter.

2. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih.

3. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

e. Jalan arteri sekunder, adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Persyaratan teknisnya adalah:

1. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 meter.

2. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

5 3. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu

oleh lalu lintas lambat.

4. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan.

f. Jalan kolektor sekunder, adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Persyaratan teknisnya adalah:

1. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 meter.

2. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.

3. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan.

g. Jalan lokal sekunder, adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Persyaratan teknisnya adalah jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. h. Jalan lingkungan sekunder, adalah jalan yang menghubungkan antarpersil

dalam kawasan perkotaan. Persyaratan teknisnya adalah:

1. Jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.

2. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter.

2.1.3 Berdasarkan Status

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: a. Jalan Nasional.

Jalan nasional sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1. Jalan arteri primer.

2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi. 3. Jalan Tol.

b. Jalan Provinsi.

Jalan provinsi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota.

2. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota.

3. Jalan strategis provinsi.

4. Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan nasional. c. Jalan Kabupaten.

6 1. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional.

2. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa. 3. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi.

4. Jalan strategis kabupaten. d. Jalan Kota.

Jalan kota sebagaimana dimaksud adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota.

e. Jalan Desa.

Jalan desa sebagaimana dimaksud adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

2.1.4 Berdasarkan Spesifikasi Kelas Jalan

Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan yang dimaksud, yaitu meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

a. Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.

b. Spesifikasi jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.

c. Spesifikasi jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 meter.

d. Spesifikasi jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 meter.

2.2 Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu ruas jalan pada periode waktu tertentu (Departemen PU, 1997). Volume lalu lintas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Q = T

n

( 2.1 ) Dimana :

Q = Volume lalu lintas yang melalui suatu titik (kendaraan/jam).

n = Jumlah kendaraan yang melalui titik tersebut dalam interval waktu T (kendaraan).

7

2.3 Arus dan Komposisi Lalu Lintas

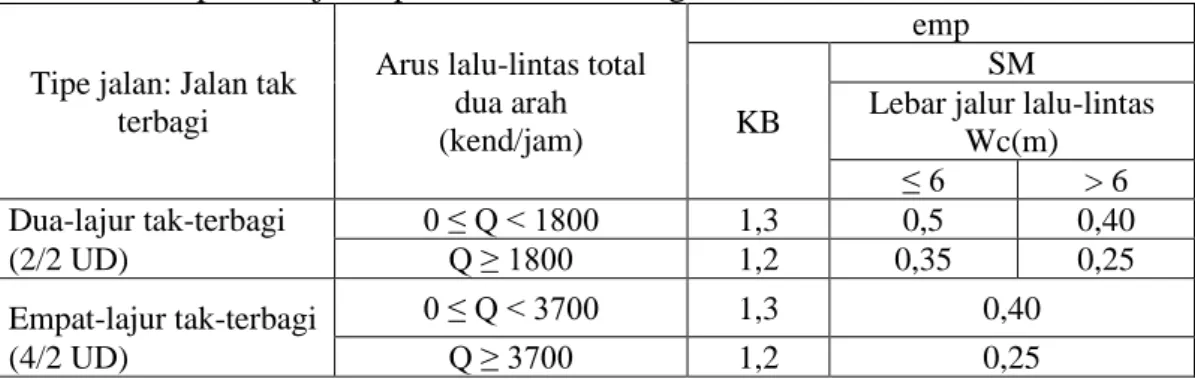

Nilai arus lalu lintas (Q) mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp). Semua nilai arus lalu lintas (per arah dan total) diubah menjadi satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang diturunkan secara empiris (Departemen PU, 1997). Ekivalensi mobil penumpang (emp) untuk jalan perkotaan tak terbagi seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 emp untuk jalan perkotaan tak terbagi

Tipe jalan: Jalan tak terbagi

Arus lalu-lintas total dua arah (kend/jam)

emp

KB

SM

Lebar jalur lalu-lintas Wc(m) ≤ 6 > 6 Dua-lajur tak-terbagi 0 ≤ Q < 1800 1,3 0,5 0,40 (2/2 UD) Q ≥ 1800 1,2 0,35 0,25 Empat-lajur tak-terbagi 0 ≤ Q < 3700 1,3 0,40 (4/2 UD) Q ≥ 3700 1,2 0,25 Sumber: Departemen PU (1997) 2.4 Hambatan Samping Jalan

Tundaan lalu lintas di jalan terjadi karena ruas jalan tersebut sudah mulai tidak mampu menerima luapan arus kendaraan yang datang secara lancar. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh hambatan samping yang tinggi, sehingga menyebabkan penyempitan ruas jalan. Adapun yang termasuk hambatan samping yang berpengaruh terhadap kapasitas dan kinerja jalan perkotaan, antara lain (Departemen PU, 1997):

− Pejalan kaki

− Angkutan umum dan kendaraan lain berhenti − Kendaraan parkir pinggir jalan (on street parking) − Kendaraan tak bermotor

− Kendaraan yang keluar masuk lahan samping jalan

2.5 Kecepatan Arus Bebas

Kecepatan arus bebas (FV) didefinisikan sebagai kecepatan pada tingkat arus nol, yaitu kecepatan yang akan dipilih pengemudi jika mengendarai kendaraan bermotor tanpa dipengaruhi oleh kendaraan bermotor lain di jalan. Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas (FV) adalah sebagai berikut, (Departemen PU, 1997):

FV = (FVO + FVW) x FFVSF x FFVCS ( 2.2 )

Dimana:

FV = kecepatan arus bebas kendaraan ringan sesungguhnya (km/jam). FVo = kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam).

FVw = penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif (km/jam). FFVSF = faktor penyesuaian kondisi hambatan samping.

8

2.5.1 Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVo)

Faktor penyesuaian untuk kecepatan arus bebas dasar (FVo) ditentukan berdasarkan tipe jalan dan jenis kendaraan. Penentuan kecepatan arus bebas dasar untuk kendaraan pada jalan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kecepatan arus bebas dasar untuk jalan perkotaan

Tipe jalan

Kecepatan Arus Bebas Dasar (FVo) (km/jam) Kendaraan ringan (KR) Kendaraa n berat (KB) Sepeda Motor (SM) Semua kendaraan (rata–rata) Enam lajur terbagi (6/2 D) atau tiga

lajur satu arah (3/1) 61 52 48 57

Empat lajur terbagi (4/2 D) atau

dua lajur satu arah (2/1) 57 50 47 55

Empat lajur tak terbagi

(4/2 UD) 53 46 43 51

Dua lajur tak terbagi (2/2 UD) 44 40 40 42

Sumber: Departemen PU (1997)

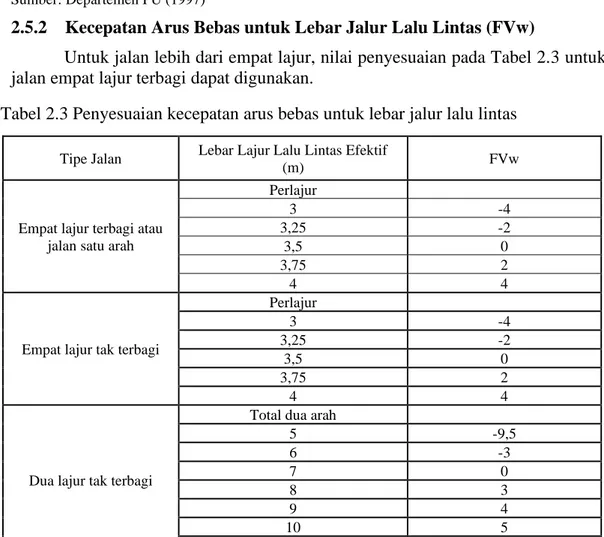

2.5.2 Kecepatan Arus Bebas untuk Lebar Jalur Lalu Lintas (FVw)

Untuk jalan lebih dari empat lajur, nilai penyesuaian pada Tabel 2.3 untuk jalan empat lajur terbagi dapat digunakan.

Tabel 2.3 Penyesuaian kecepatan arus bebas untuk lebar jalur lalu lintas

Sumber: Departemen PU (1997)

Tipe Jalan Lebar Lajur Lalu Lintas Efektif

(m) FVw

Empat lajur terbagi atau jalan satu arah

Perlajur 3 -4 3,25 -2 3,5 0 3,75 2 4 4

Empat lajur tak terbagi

Perlajur 3 -4 3,25 -2 3,5 0 3,75 2 4 4

Dua lajur tak terbagi

Total dua arah

5 -9,5 6 -3 7 0 8 3 9 4 10 5 11 7

9

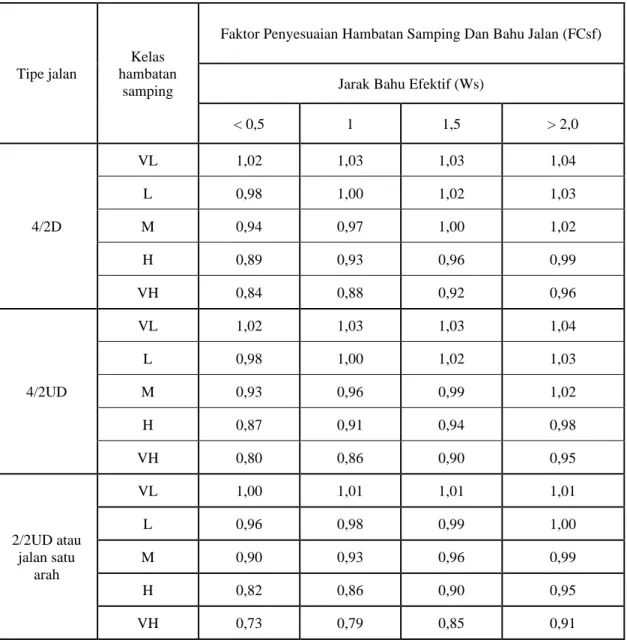

2.5.3 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Hambatan Samping (FFVsf)

Dalam menentukan faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk hambatan samping dan bahu jalan (FFVsf) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Jalan dengan bahu jalan

Penentuan faktor penyesuaian untuk hambatan samping berdasarkan lebar bahu efektif yang sesungguhnya dan tingkat hambatan samping yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

Tabel 2.4 Faktor penyesuaian pengaruh hambatan samping dan lebar bahu

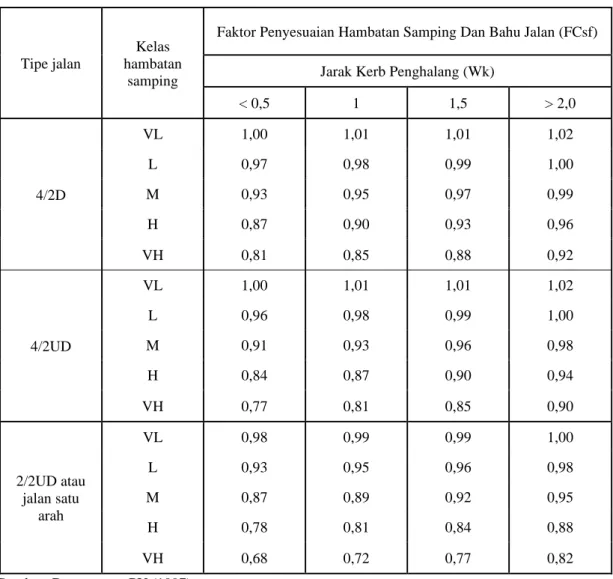

Sumber: Departemen PU (1997) b. Jalan dengan kereb

Penentuan faktor penyesuaian untuk hambatan samping berdasarkan jarak antara kereb penghalang pada trotoar dan tingkat hambatan samping dapat dilihat pada Tabel 2.5:

Tipe jalan

Kelas hambatan

samping

Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Dan Bahu Jalan (FCsf)

Jarak Bahu Efektif (Ws)

< 0,5 1 1,5 > 2,0 4/2D VL 1,02 1,03 1,03 1,04 L 0,98 1,00 1,02 1,03 M 0,94 0,97 1,00 1,02 H 0,89 0,93 0,96 0,99 VH 0,84 0,88 0,92 0,96 4/2UD VL 1,02 1,03 1,03 1,04 L 0,98 1,00 1,02 1,03 M 0,93 0,96 0,99 1,02 H 0,87 0,91 0,94 0,98 VH 0,80 0,86 0,90 0,95 2/2UD atau jalan satu arah VL 1,00 1,01 1,01 1,01 L 0,96 0,98 0,99 1,00 M 0,90 0,93 0,96 0,99 H 0,82 0,86 0,90 0,95 VH 0,73 0,79 0,85 0,91

10 Tabel 2.5 Faktor penyesuaian pengaruh hambatan samping dan jarak kereb

Sumber: Departemen PU (1997)

2.5.4 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Ukuran Kota (FFVCS)

Faktor penyesuaian kecepatan arus bebas untuk ukuran kota ditentukan berdasarkan Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Faktor Penyesuaian Kecepatan Arus Bebas untuk Kota

Sumber: Departemen PU (1997) Tipe jalan

Kelas hambatan

samping

Faktor Penyesuaian Hambatan Samping Dan Bahu Jalan (FCsf)

Jarak Kerb Penghalang (Wk)

< 0,5 1 1,5 > 2,0 4/2D VL 1,00 1,01 1,01 1,02 L 0,97 0,98 0,99 1,00 M 0,93 0,95 0,97 0,99 H 0,87 0,90 0,93 0,96 VH 0,81 0,85 0,88 0,92 4/2UD VL 1,00 1,01 1,01 1,02 L 0,96 0,98 0,99 1,00 M 0,91 0,93 0,96 0,98 H 0,84 0,87 0,90 0,94 VH 0,77 0,81 0,85 0,90 2/2UD atau jalan satu arah VL 0,98 0,99 0,99 1,00 L 0,93 0,95 0,96 0,98 M 0,87 0,89 0,92 0,95 H 0,78 0,81 0,84 0,88 VH 0,68 0,72 0,77 0,82

Ukuran Kota (juta penduduk) Faktor Penyesuaian Ukuran Perkotaan

CS < 0,1 0,90

0,1 ≤ CS < 0,5 0,93

0,5 ≤ CS < 1,0 0,95

1,0 ≤ CS < 3,0 1,00

11

2.6 Kecepatan Tempuh

Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, atau nilai perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan dari suatu kendaraan dipengaruhi oleh faktor–faktor manusia, kendaraan dan prasarana, serta dipengaruhi pula oleh kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca dan kondisi lingkungan sekitarnya. Kecepatan dipakai sebagai pengukur kualitas perjalanan bagi pengemudi (Departemen PU,1997). Dalam Departemen PU 1997, menggunakan kecepatan tempuh sebagai ukuran utama penentuan kinerja segmen jalan, karena mudah dimengerti dan diukur dan merupakan masukan yang penting untuk biaya pemakaian jalan dalam analisa ekonomi.

TT L

V = (2.3) Dimana:

V = Kecepatan rata-rata (km/jam) L = Panjang segmen (km)

TT = Waktu tempuh rata-rata sepanjang segmen (jam)

2.7 Waktu Tempuh Perjalanan

Waktu tempuh perjalanan merupakan waktu yang dipergunakan oleh sebuah kendaraan untuk melewati suatu ruas jalan. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam menghitung waktu tempuh perjalanan, yaitu:

a. Metode Kendaraan Contoh

Metode ini dilakukan dengan kendaraan contoh yang dikendarai pada arus lalu lintas dengan berusaha membuat kendaraan contoh mengambang pada arus kendaraan dalam artian mengusahakan agar jumlah kendaraan yang disiap kendaraan contoh sama dengan kendaraan yang menyiap kendaraan contoh.

b. Metode Kecepatan Setempat (Spot Speed)

Waktu perjalanan bergerak dapat diperoleh dari metode kecepatan setempat. Metode kecepatan setempat dimaksudkan untuk pengukuran karakteristik kecepatan pada lokasi tertentu pada lalu-lintas dan kondisi lingkungan yang ada pada saat studi.

c. Metode Pengamat Bergerak (Moving Observer)

Dalam metode ini, kendaraan bergerak dalam arus lalu lintas untuk mengumpulkan data yang meliputi waktu perjalanan serta arus lalu lintas baik yang searah maupun yang berlawanan arah dengan kendaraan pengamat. Disamping memperkirakan waktu perjalanan/kecepatan perjalanan, besarnya volume lalu lintas dapat pula diperkirakan dari metode ini.

Untuk menghitung waktu perjalanan rata-rata digunakan rumus : T = TW - q y (2.4) dengan; q = TW TA y x + + (2.5)

12 Dimana:

x = Banyaknya kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan peneliti(kend) TA = Waktu perjalanan sewaktu berjalan melawan arus (jam)

TW = Waktu perjalanan sewaktu berjalan bersama arus (jam)

y = Banyaknya kendaraan yang mendahului dikurangi dengan kendaraan yang didahului (kend)

q = Volume lalu lintas saat dilakukan penelitian (kend/jam)

2.8 Nilai Waktu

Nilai waktu adalah sejumlah uang yang disediakan seseorang untuk dikeluarkan dalam satu unit waktu perjalanan (Tamin, 2000). Nilai waktu ini relatif dengan banyaknya pengeluaran konsumen. Tidak ada nilai yang langsung dapat diterapkan untuk dapat mencerminkan kenyamanan pengguna jalan, tetapi dapat dikatakan bahwa banyak pengguna jalan yang ingin mempersingkat waktu perjalanannya. Salah satu cara untuk mengkualifikasikan nilai ini adalah dengan menggambarkan nilai waktu sebagai kesempatan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya kesempatan produktif karena adanya kebutuhan perjalanan.

Beberapa studi terdahulu menyebutkan bahwa nilai daripada waktu dicari dari survei yang mengestimasikan kemauan membayar pemakai jalan untuk waktu yang telah dihemat dan nilai daripada waktu bagi penumpang tergantung pada perbandingan antara waktu yang dihemat dan lamanya perjalanan. Di kota–kota besar, nilai waktu bagi pengguna jalan lebih berpengaruh daripada biaya operasional kendaraan. Nilai waktu bagi penumpang dan muatan barang tergantung pada perbandingan antara waktu yang dihemat dengan lamanya perjalanan. Ini berarti bahwa apabila waktu yang dihemat adalah kecil dibandingkan dengan waktu perjalanan keseluruhan maka nilai waktu perjalanannya adalah kecil atau nol. Dalam menentukan nilai waktu seseorang, penting untuk mengidentifikasi tujuan dari perjalanan seseorang tersebut. Nilai waktu perjalanan untuk pemilik usaha dinilai 100 % dari pendapatan terhadap berbagai jenis kendaraan. Perjalanan dari rumah ketempat kerja dinilai 50% dari nilai pendapatan.Perjalanan dari dan ke tempat kerja menjadi bagian yang signifikan dari keseluruhan arus lalu lintas dan sebagai hal yang sangat penting dalam menentukan jam puncak. Perjalanan yang cukup panjang ketempat kerja akan melelahkan dan menurunkan produktivitas. Hambatan di perjalanan ke tempat kerja juga menyebabkan seseorang terlambat tiba di tempat kerja, sehingga akan mengurangi nilai penghematan waktu untuk perjalanan kerja yaitu :

Nilai Waktu = 50 % x pendapatan (2.6) Sesuai dengan DLLAJ Provinsi Bali Konsultan PTS 1999, penghematan waktu untuk perjalanan kerja adalah 50% dari pendapatan. Dalam studi ini nilai waktu penumpang rata–rata adalah 50% dari pendapatan dan data PDRB menunjukkan pendapatan per kapita per satu orang penduduk dan tidak membedakan nilai waktu seseorang. Pembagian jenis kendaraan berdasarkan moda menyebabkan diperlukannya nilai rata-rata jumlah penumpang per jenis kendaraan. Pendekatan untuk perhitungan nilai waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (rupiah/tahun). Dimana data dari PDRB merupakan data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu

13 wilayah pada satu periode tertentu dan data PDRB menunjukkan nilai pendapatan per kapita per satu orang penduduk. Adapun manfaat dari PDRB, meliputi:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

2. PDRB atas dasar harga yang berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah.

3. PDRB atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektor dari tahun ke tahun.

4. PDRB pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Berikut ini adalah PDRB per kapita Kota Denpasar atas dasar harga berlaku mulai sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sesuai dengan Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Data PDRB Per kapita Kota Denpasar

Sumber: BPS Kota Denpasar (2018)

Untuk jumlah penduduk Kota Denpasar mulai dari Tahun 2013-2017 ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Data Jumlah Penduduk Kota Denpasar

No Tahun Jumlah Penduduk (jiwa/tahun)

1 2013 846.200

2 2014 863.600

3 2015 880.600

4 2016 897.300

5 2017 914.300

Sumber: BPS Kota Denpasar (2018)

Tabel 2.9 Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kota Denpasar

Tahun

Jumlah Kendaraan (kend/tahun) Total Jumlah Kendaraan (kend/tahun) Kendaraan Ringan (KR) Kendaraan Berat (KB) Sepeda Motor (SM) 2013 215.854 60.623 1.377.836 1.654.313 2014 170.633 46.658 1.038.344 1.255.635 2015 162.590 46.665 977.774 1.187.029 2016 166.654 46.742 1.016.328 1.229.724 2017 175.932 48.466 1.068.191 1.292.589

Sumber: BPS Kota Denpasar (2018)

No Tahun PDRB per kapita (rupiah/tahun)

1 2013 29.389.254

2 2014 34.209.865

3 2015 38.423.924

4 2016 42.454.634

14 Berikut contoh perhitungan nilai waktu kendaraan yang melintas pada ruas jalan :

1. Prediksi PDRB per kapita tahun 2018

= Pendapatan perkapita akhir tahun 2017 x [1 + (persentase rata – rata laju pertumbuhan PDRB)] (2.7) 2. Asumsi jam kerja setahun

= Prediksi jam kerja dalam sebulan x banyak bulan pada satu tahun (2.8) 3. Pendapatan per kapita jam kerja

= Perhitungan prediksi PDRB per kapita pada tahun 2018/asumsi jam kerja setahun (2.9) 4. Nilai waktu penumpang per jam

= Pendapatan perkapita jam kerja x 50 % (nilai penghematan waktu Perjalanan kerja) (2.10) 5. Nilai waktu kendaraan per jam

= Nilai waktu penumpang per jam x rata–rata jumlah penumpang (menurut jenis kendaraan) (2.11) 6. Nilai waktu kendaraan yang melintas pada ruas jalan

= waktu kecepatan tempuh x nilai waktu kendaraan per jam (menurut jenis kendaraan) (2.12)

2.9 Biaya Operasional Kendaraan

Menurut Departemen Perhubungan (2004), biaya operasional kendaraan didefinisikan sebagai biaya yang secara ekonomis terjadi dengan dioperasikannya suatu kendaraan pada kondisi normal untuk suatu tujuan tertentu. Pengertian biaya ekonomi yang dimaksud disini yaitu biaya yang sebenarnya terjadi. Adapun komponen biaya operasional kendaraan terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap.

2.9.1 Biaya Tetap

Biaya tetap adalah semua biaya operasional kendaraan yang jumlah pengeluarannya tidak dipengaruhi oleh jumlah frekuensi operasi kendaraan. Biaya tetap tergantung dari waktu dan tidak terpengaruh dengan penggunaan kendaraan Komponen biaya tetap, antara lain:

a. Biaya penyusutan kendaraan

Adalah biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai ekonomis kendaraan akibat keausan atau kebutuhan teknis karena telah melakukan suatu perjalanan.

b. Biaya administrasi

Adalah biaya tahunan yang harus dikeluarkan pemilik atau pengemudi untuk setiap kendaraan yang menggunakan jalan umum, yang terdiri dari:

− STNK, yaitu biaya yang dikeluarkan pemilik atau pengemudi untuk setiap kendaraan yang menggunakan jalan umum, dimana biaya ini dikeluarkan setiap lima tahun sekali dan pembayaran pajak kendaraan dilakukan setiap setahun sekali dan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

15 − Izin Usaha, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh izin usaha dalam mengusahakan kendaraan angkutan umum penumpang, dimana biaya dikeluarkan setiap setahun sekali.

− Izin Trayek, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh izin pengoperasian kendaraan untuk melayani pada suatu trayek tertentu. Izin trayek ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan dan rute. Biaya ini dikeluarkan setiap enam bulan sekali.

− Iuran Organda, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kendaraan angkutan umum atas keterlibatan sebagai anggota organda. Biaya ini dikeluarkan setahun sekali.

− Kir, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kendaraan secara teknis apakah layak atau tidak beroperasi di jalan raya. Biaya ini dikeluarkan setiap enam bulan sekali.

c. Biaya asuransi

Pada beberapa Negara asuransi untuk kendaraan diwajibkan, sehingga hal ini harus dimasukkan kedalam variabel dalam memperkirakan biaya operasional kendaraan.

2.9.2 Biaya Tidak Tetap

Biaya tidak tetap merupakan semua biaya operasi kendaraan yang jumlah pengeluarannya dipengaruhi oleh frekuensi operasi kendaraan, misalnya biaya pemakaian bahan bakar. Biaya tidak tetap juga disebut biaya variabel, karena biaya ini sangat bervariasi tergantung hasil produksi seperti jarak tempuh atau jumlah penumpang. Adapun komponen – komponen dari biaya tidak tetap, antara lain:

a. Gaji Pengemudi

Gaji pengemudi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji sopir atau kernet sebagai penghasilan yang tetap. Dalam prakteknya, gaji pengemudi bukan tanggung jawab pemilik kendaraan, melainkan harus diusahakan oleh pengemudi sendiri. Dalam hal ini, upah pengemudi pada dasarnya merupakan saldo dari pendapatan operasi per hari setelah dikurangi dengan berbagai macam BOK harian seperti: biaya BBM, biaya konsumsi, biaya retribusi, biaya sewa kendaraan. Sehingga besar upah harian pengemudi dapat bervariasi dari hari ke hari.

b. Biaya Pemakaian Bahan Bakar

Biaya pemakaian bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan bakar kendaraan yang digunakan untuk pengoperasian kendaraan. Biaya ini menyangkut jarak tempuh yang dikeluarkan setiap liter bahan bakar yang digunakan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi penggunaan bahan bakar adalah: − Jenis kendaraan/ukuran kendaraan, dimana rata–rata pemakaian

bahan bakar meningkat sebanding dengan berat kendaraan.

− Cuaca dan ketinggian lokasi, dimana dapat mempengaruhi kinerja kendaraan. Seperti saat musim hujan mempengaruhi permukaan jalan, angin juga secara langsung mempengaruhi kinerja kendaraan.

16 − Kondisi kendaraan, pemakaian bahan bakar akan meningkat dikarenakan kendaraan semakin tua tergantung bagaimana baiknya perawatan yang dilakukan.

− Tingkat pengisian, dimana peningkatan persentase pemakaian bahan bakar lebih besar pada saat kecepatan rendah ketika memiliki muatan penuh dibandingkan dalam keadaan kosong. − Kecepatan kendaraan, pemakaian bahan bakar jelas berbeda pada

kendaraan yang berbeda dan kecepatan berbeda.

− Permukaan jalan, dimana pada umumnya permukaan jalan yang buruk menyebabkan pemakaian bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dengan melaju dipermukaan yang rata atau baik. c. Biaya Pemakaian Ban

Biaya pemakaian ban adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian ban, baik ban luar maupun ban dalam. Jangka waktu penggunaan ban dihitung berdasarkan jarak tempuh kendaraan dalam kilometer, walaupun ada beberapa operator mengganti ban dengan menghitung bulan.

Faktor–faktor yang mempengaruhi umur ban adalah: − Iklim

− Kondisi kendaraan − Tingkat pengisian − Permukaan jalan − Kecepatan kendaraan

d. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Biaya perawatan dan pemeliharaan kendaraan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang. Yang termasuk biaya perawatan adalah biaya untuk mengganti suku cadang. Besarnya biaya perawatan kendaraan ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan jangka waktu.

Faktor–faktor yang mempengaruhi biaya pemeliharaan kendaraan, antara lain:

− Umur dan kondisi kendaraan − Kondisi dan jenis permukaan jalan − Kecepatan kendaraan

e. Biaya Minyak Pelumas

Biaya minyak pelumas adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian minyak pelumas (oli), misalnya oli mesin, oli garden dan oli rem. Faktor–faktor yang mempengaruhi biaya pemakaian minya pelumas, antara lain:

− Kebijaksanaan pengoperasian

Misalnya kebijaksanaan kapan seharusnya mengganti minyak pelumas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemakaian minyak pelumas.

− Kondisi kendaraan

Kondisi dari mesin kendaraan merupakan hal yang penting pengaruhnya dalam pemakaian pelumas. Pada umumnya, keadaan ini erat kaitannya dengan usia kendaraan.

17 Selain biaya tetap dan biaya tidak tetap ada juga tambahan yang penting dalam pengoperasian kendaraan yang secara tidak langsung dimasukkan dalam komponen-komponen diatas. Untuk angkutan penumpang umum tidak memerlukan biaya tambahan karena kenyataannya pengusaha angkutan umum tidak memerlukan biaya tambahan seperti: biaya sewa kantor, gaji pegawai administrasi selain sopir dan kernet, biaya telepon, biaya air dan listrik.

2.9.3 Metode Perhitungan BOK

Ada beberapa metode perhitungan BOK, yaitu:

a. Metode Departemen Perhubungan komponen lengkap dan sesuai dengan pengeluaran pada pengoperasian kendaraan. Metode ini digunakan apabila hanya menganalisis satu jenis kendaraan saja seperti angkutan umum, karena dalam perhitungan ini akan menganalisis semua jenis kendaraan dari kecepatan maka sebaiknya menggunakan metode dari PCI.

b. Metode DLLAJ yaitu hampir sama dengan metode Departemen Perhubungan namun ada komponen-komponen biaya yang dimasukkan hanya 50 % dari biaya sebenarnya, seperti: biaya KIR kendaraan, biaya retribusi terminal dan biaya ijin trayek. Hal ini sudah tentu akan menyebabkan hasil perhitungan BOK yang lebih kecil dari BOK yang sebenarnya.

c. Metode PCI (Pacific Consultant International) yaitu metode yang menggunakan kecepatan kendaraan dalam perhitungan biaya operasional kendaraan tanpa memperhitungkan faktor–faktor yang lain, yang berpengaruh terhadap hal tersebut.

d. Metode FSTPT (ITB), metode dari FSTPT (Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi) ini hampir sama dengan metode Departemen Perhubungan namun komponen biayanya tidak selengkap pada metode Departemen Perhubungan, seperti pada pemeliharaan kendaraan metode ini tidak mencantumkan biaya untuk servis besar atau servis kecil. Padahal pada kenyataannya kendaraan memerlukan komponen-komponen biaya tersebut.

e. Metode HDM III, model ini menggunakan hubungan antara variable bebas kecepatan perjalanan rata-rata (V) dan indeks kekasaran permukaan jalan (IRI) dan model ini dikembangkan oleh World Bank untuk perencanaan pemeliharaan jalan khusus di Negara berkembang. f. Metode Abelson, metode ini digunakan di Australia, metode ini

dipakai pada jalan perkotaan dimana kecepatan rata-rata kurang dari 50 km/jam.

18 Tabel 2.10 Perbandingan Metode Departemen Perhubungan, Metode DLLAJ, dan Metode FSTPT (ITB)

No Komponen Biaya

Operasi Kendaraan Metode Departemen Perhubungan Metode DLLAJ Metode FSTPT

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Biaya Penyusutan ▪ Metode Garis Lurus ▪ Nilai residu : 20%

▪ Masa susut : 7 tahun untuk semua jenis kendaraan

▪ Metode Garis Lurus ▪ Nilai residu : 20%

▪ Masa susut : Patas AC, Mikrolet (7 tahun); Patas regular (4,5 tahun); Bus sedang (4,2 tahun)

▪ Metode Garis Lurus ▪ Nilai residu : 20%

▪ Masa susut : Patas AC, Mikrolet (7 tahun); Patas regular ; Bus sedang (5 tahun)

2. Biaya Bunga Modal ▪ Rumus

▪ Rumus

▪ Tingkat pengembalian modal (n): Patas AC; Mikrolet (5 tahun); Patas regular (2,5 tahun); Bus sedang (2,2 tahun)

▪ Rumus

▪ Tingkat pengembalian modal (n): lima (5) tahun

3. Biaya Awak Kendaraan ▪ Terdiri dari: gaji/upah, biaya pakaian dinas, ASTEK

▪ Susunan awak kendaraan:

✓ Patas : 1,6 supir; 1,6 kondektur ✓ Reguler : 1,6 supir; 1,6 kondektur ✓ Reguler : 1,6 supir; 1,6 kondektur ✓ Mikrolet : 1 supir

▪ Terdiri dari: gaji/upah, uang dinas jalan, tunjangan sosial (jasa produksi, pengobatan, pakaian dinas, ASTEK) ▪ Susunan awak kendaraan:

✓ Patas AC: 2 supir; 1 kondektur ✓ Patas : 1,6 supir;1,6 kondektur ✓ Reguler : 1,2 supir; 1,2 kondektur ✓ Bus sedang : 1,2 supir; 1,2

kondektur ✓ Mikrolet : 1 supir

▪ Terdiri dari: gaji/upah, uang dinas jalan, tunjangan sosial (jasa produksi, pengobatan, pakaian dinas, ASTEK) ▪ Susunan awak kendaraan:

✓ Patas AC : 2 supir; 1 kondektur ✓ Patas : 1,6 supir;1,6 kondektur ✓ Reguler : 1,6 supir; 1,6 kondektur ✓ Bus sedang : 1,2 supir; 1,2 kondektur ✓ Mikrolet : 1 supir

19 Tabel 2.10 (Lanjutan)

(1) (2) (3) (4) (5)

4. Biaya BBM Asumsi penggunaan bahan bakar: ▪ Patas : solar 4 Km/liter ▪ Regular : solar 3,2 Km/liter ▪ Bus sedang : solar 5 Km/liter ▪ Mikrolet : 9 Km/liter

Asumsi penggunaan bahan bakar: ▪ Patas : solar 2,4 Km/liter ▪ Patas AC : solar 4 Km/liter ▪ Regular : solar 3,2 Km/liter ▪ Bus sedang : solar 5 Km/liter ▪ Mikrolet : 9 Km/liter

Asumsi penggunaan bahan bakar: ▪ Patas : solar 2,4 Km/liter ▪ Patas AC : solar 4 Km/liter ▪ Regular : solar 3,2 Km/liter ▪ Bus sedang : solar 5 Km/liter ▪ Mikrolet : 9 Km/liter 5. Biaya Ban Asumsi penggunaan ban:

▪ Patas : 6 buah, 24000 Km ▪ Reguler : 6 buah, 24000 Km ▪ Bus sedang : 6 buah, 24000 Km ▪ Mikrolet : 4 buah, 24000 Km

Asumsi penggunaan ban: ▪ Patas AC : 6 buah, 24000 Km ▪ Patas : 6 buah, 24000 Km ▪ Reguler : 6 buah, 24000 Km ▪ Bus sedang : 6 buah, 24000 Km ▪ Mikrolet : 4 buah, 24000 Km

Asumsi penggunaan ban: ▪ Patas AC : 6 buah, 24000 Km ▪ Patas : 6 buah, 24000 Km ▪ Reguler : 6 buah, 24000 Km ▪ Bus sedang : 6 buah, 24000 Km ▪ Mikrolet : 4 buah, 24000 Km 6. Biaya Pemeliharaan / Reparasi

Kendaraan Terdiri dari: ▪ Servis kecil ▪ Servis besar ▪ Overhoul mesin ▪ Overhoul body ▪ Penambahan oli mesin ▪ Pengganti suku cadang ▪ Cuci bus Terdiri dari: ▪ Servis kecil ▪ Servis besar ▪ Overhoul mesin ▪ Overhoul body ▪ Penambahan oli mesin ▪ Pengganti suku cadang ▪ Cuci bus Terdiri dari: ▪ Servis kecil ▪ Servis besar ▪ Overhoul mesin ▪ Overhoul body ▪ Penambahan oli mesin ▪ Pengganti suku cadang ▪ Cuci bus

7. Biaya Retribusi Terminal Dihitung per hari Dihitung per hari, sebesar 50% dari biaya resmi

Dihitung tiap kali bus masuk terminal 8. Biaya Retribusi Ijin Trayek Dimasukkan pada komponen biaya tidak

langsung (biaya pengelolaan kantor)

Dihitung per hari sebesar 50% dari biaya resmi

Dihitung per tahun

9. Biaya BPKP (STNK) Dihitung per tahun Dihitung per tahun Dihitung per tahun

10. Biaya KIR Kendaraan Dihitung per tahun dua kali Dihitung per tahun dua kali, sebesar 50% dari biaya resmi

Dihitung per tahun dua kali 11. Biaya Asuransi Kendaraan 2,5% per tahun, tetapi tidak dimasukkan

dalam komponen biaya

2% per tahun, hanya bus patas AC yang diasuransikan

3% per tahun, semua kendaraan diasuransikan

20 Tabel 2.10 (Lanjutan)

(1) (2) (3) (40 (5)

12. Biaya Pegawai Kantor Susunan pegawai kantor dapat dilihat pada tabel pegawai tersebut adalah untuk setiap 10 kendaraan SGO

(9 kendaraan SO) untuk bus patas dan regular; 20 kendaraan SOG

(18 kendaraan SO) untuk bus sedang dan mikrolet

Susunan pegawai kantor dapat dilihat pada tabel pegawai tersebut adalah untuk setiap 100 kendaraan SOG (90 kendaraan SO) untuk bus patas AC, patas, regular, dan bus sedang; 20 kendaraan SOG (18 kendaraan SO) untuk mikrolet

Susunan pegawai kantor dapat dilihat pada tabel pegawai tersebut adalah untuk setiap 100 kendaraan SOG

(90 kendaraan SO) untuk bus patas AC, patas, regular, dan bus sedang; 20 kendaraan SOG (18 kendaraan SO) untuk mikrolet

13. Biaya Pengelolaan Kantor ▪ Penyusutan bangunan kantor ▪ Penyusutan bangunan pool ▪ Penyusutan peralatan kantor ▪ Penyusutan peralatan pool dan

bengkel

▪ Pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya

▪ Biaya administrasi kantor ▪ Biaya listrik, air dan telepon ▪ Biaya perjalanan dinas ▪ Pajak bumi dan bangunan ▪ Biaya ijin usaha

▪ Biaya ijin trayek ▪ Biaya lain – lain

▪ Penyusutan bangunan kantor ▪ Penyusutan bangunan pool ▪ Penyusutan peralatan kantor ▪ Penyusutan peralatan pool dan

bengkel

▪ Pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya

▪ Biaya administrasi kantor ▪ Biaya listrik, air dan telepon ▪ Biaya perjalanan dinas ▪ Pajak bumi dan bangunan ▪ Biaya ijin usaha

▪ Biaya lain – lain

▪ Penyusutan bangunan kantor ▪ Penyusutan bangunan pool ▪ Penyusutan peralatan kantor ▪ Penyusutan peralatan pool dan

bengkel

▪ Pemeliharaan kantor, bengkel dan peralatannya

▪ Biaya administrasi kantor ▪ Biaya listrik, air dan telepon ▪ Biaya perjalanan dinas ▪ Pajak bumi dan bangunan ▪ Biaya ijin usaha

▪ Biaya lain – lain

21 Tabel 2.11 Perbandingan Metode HDM-III, PCI, Abelson

No Komponen BOK HDM-III PCI ABELSON

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Bahan Bakar ▪ Dinyatakan dalam UFC (ml/s)

▪ Fungsi dari tenaga dan kecepatan mesin (HP, RPM)

▪ UFC = UFC (HP, RPM)

▪ Dimodifikasi dengan faktor efisiensi energy relative sebagai penyesuaian teknologi baru kendaraan dan faktor penyesuian bahan bakar

▪ Pemakaian bahan bakar (liter/1000km) ▪ S = kecepatan tempuh (km/jam)

▪ Y=0,04376 S2 – 4,94078 S + 207.0484 (tol)

▪ Y=0,05693 S2 – 642593 S + 269,18576 (non tol)

▪ F = konsumsi bahan bakar diukur dalam ml/km

▪ F = 1600/Vs + 73,8

▪ Vs = kecepatan perjalanan rata-rata termasuk pengaruh tundaan. Tetapi jika tidak termasuk perubahan pada kecepatan dan tingkat ketinggian, persamaan menjadi:

✓ F = 30 + 1600/Vs + 0,0075 Vs ✓ Vs adalah kecepatan gerak rata-rata

dan tidak termasuk waktu tundaan 2. Ban ▪ Jumlah ban yang diperlukan untuk

setiap 1000 kendaraan-km (TC) ▪ Fungsi dari jumlah ban per kendaraan,

rasio biaya ban baru, jumlah retrading per ban

▪ Pemakaian ban per 1000 km ▪ S = kecepatan tempuh (km/jam) ▪ Y = 0,0008848 S – 0,0045333

▪ Pemakaian ban diestimasi menggunakan harga ban rata-rata sebesar $62 pada bulan Maret 1984 (draft ARRB)

3. Suku Cadang ▪ Rasio harga suku cadang yang digunakan setiap 1000 kendaraan-km dengan kendaraan baru pada waktu yang sama

▪ MPC = NPC*PC

▪ Fungsi dari harga rata-rata kendaraan baru dan harga suku cadang per 1000 kendaraan-km

▪ Pemeliharaan suku cadang per 1000 km ▪ S = kecepatan tempuh (km/jam)

▪ Y = 0,0000064 S + 0,0005567

▪ Berdasarkan ARRB (draft) biaya pemeliharaan dan perbaikan rata-rata pada bulan Maret 1984 adalah 4,2 cents/km

22 Tabel 2.11 (Lanjutan)

No Komponen BOK HDM-III PCI ABELSON

(1) (2) (3) (4) (5)

4. Oli ▪ Fungsi dari Roughness ▪ Y=Pemakaian bahan bakar (liter/1000km) ▪ S = kecepatan tempuh (km/jam)

▪ Y=0,00029 S2 – 0,3134 S + 1,69613 (tol) ▪ Y=0,00037 S2 – 0,04070 S + 2,20403

(non tol)

▪ Biaya konsumsi minyak pelumas dalam hal ini diabaikan. Demikian juga untuk biaya tingkat bunga

5. Depresiasi ▪ Depresiasi per 1000 kendaraan-km dinyatakan oleh DEP dan diekspresikan sebagai fiksi dari rata-rata harga kendaraan baru DEP = 1000

▪ Depresiasi per 1000 km/jam ▪ S = kecepatan tempuh (km/jam) ▪ Y =

▪ Pada tahun 1984, biaya rata-rata sebuah kendaraan baru adalah sekitar $9.65 (draft ARRB). Usia pakai rata-rata sekitar 200.000 km.

Dan depresiasi rata-rata sebesar 4.8 cents/km

6. Overhead Terdapat dua (2) metode :

▪ Sebagai biaya overhead lump sum per kendaraan

▪ Sebagai presentase dari biaya variable (terdiri dari biaya bahan bakar, oli, ban, suku cadang, dan montir, depresiasi, bunga modal, awak kendaraan).

10% dari sub total atau lebih untuk truk dan bus

23

2.10 Metode PCI

Secara teoritis biaya operasional kendaraan dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk kondisi dan jenis kendaraan, lingkungan dan kondisi jalan. Biaya tersebut diestimasi untuk jenis – jenis kendaraan yang mewakili golongannya dan dinyatakan dalam satuan bervariasi tergantung waktu dan tempat. Metode PCI dipilih karena hanya menggunakan kecepatan kendaraan dalam perhitungan biaya operasional kendaraan tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain. Di Indonesia terdapat beberapa model perhitungan BOK, khususnya yang dikembangkan untuk keperluan sistem pengelolaan pemeliharaan jalan ataupun model–model BOK untuk keperluan studi kelayakan jalan. PT Jasa Marga selama ini menggunakan model PCI. Model ini merupakan model empiris yang dikembangkan sejak tahun 1979 yang sampai sekarang masih digunakan oleh PT Jasa Marga, yang pada waktu itu dikembangkan dalam rangka studi kelayakan jalan bebas hambatan intra urban di Jakarta (Sudarsana & Swastika, 2012). Secara umum komponen biaya operasi kendaraan terdiri dari:

a. Pemakaian bahan bakar

Pemakaian bahan bakar merupakan komponen yang memberikan sumbangan yang dominan dalam biaya operasi kendaraan. Modelnya sangat bervariasi dari model seketika yang sangat teliti hingga model elemental yang memodelkan pemakaian bahan bakar. Pengukuran pemakaian bahan bakar bisa dilakukan dengan fuel meter. Akhir–akhir ini terdapat alat yang secara otomatis dapat merekam pemakaian bahan bakar secara teliti, dimana akan sangat memudahkan dalam mengembangkan model pemakaian bahan bakar.

Untuk perhitungan pemakaian bahan bakar menggunakan persamaaan berikut ini :

Kendaraan ringan

Y = 0,05693S² - 6,42593S + 269, 18576 …………..……… (2.13) Kendaraan berat bus

Y = 0,21692S² - 24,15490S+ 954, 78624 ……….……… (2.14) Kendaraan berat truk

Y = 0,21557S² - 24,17699S + 947, 8086 ……….………. (2.15) Dimana:

Y = pemakaian bahan bakar (liter/1000 km) S = Kecepatan tempuh (km/jam)

b. Pemakaian Minyak Pelumas

Pemakaian minyak pelumas / oli dihitung dengan mengambil rasio pemakaian yang sama dengan pemakaian bahan bakar, dengan persamaan sebagai berikut ini:

Kendaraan ringan

Y = 0,00037S² - 0,04070S + 2,20403 ………….……….. (2.16) Kendaraan berat bus

Y = 0,00209S² - 0,24413S + 13,29445 ………. (2.17) Kendaraan berat truk

Y = 0,00186S² - 0,22035S + 12,06436 ………. (2.18) Dimana:

24 S = Kecepatan tempuh (km/jam)

c. Pemakaian Ban

Pemakaian ban untuk perhitungan BOK dihitung dengan menggunakan persamaan – persamaan berikut ini:

Kendaraan ringan

Y = 0,0008848S – 0,0045333 ………...……… (2.19) Kendaraan berat bus

Y = 0,0012356S – 0,00064667 ………...……….. (2.20) Kendaraan berat truk

Y = 0,0015553S – 0,0059333 ………...……… (2.21) Dimana:

Y = pemakaian ban per 1000 km S = Kecepatan tempuh (km/jam) d. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan secara umum merupakan komponen BOK yang dihitung dari pemakaian suku cadang kendaraan dan biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja. Biaya pemeliharaan ini terdiri dari biaya suku cadang dan upah tenaga kerja yang berlaku untuk perhitungan BOK, dengan menggunakan persamaan–persamaan dibawah ini:

1. Suku cadang Kendaraan ringan

Y = 0,0000064S + 0,0005567 ……… (2.22)

Kendaraan berat bus

Y = 0,0000332S + 0,0005567 ……… (2.23)

Kendaraan berat truk

Y = 0,0000191S + 0,0015400 ……… (2.24)

Dimana:

Y = pemeliharaan suku cadang per 1000 km S = Kecepatan tempuh (km/jam)

2. Montir

Kendaraan ringan

Y = 0,00362S + 0,36267 ………... (2.25) Kendaraan berat bus

Y = 0,02311S + 1,97733 ………. (2.26)

Kendaraan berat truk

Y = 0,01511S + 1,21200 ……… (2.27)

Dimana:

Y = Jam montir per 1000 km S = Kecepatan tempuh (km/jam) e. Biaya Penyusutan

Biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai ekonomis kendaraan akibat keausan teknis karena melakukan operasi. Dalam analisis perhitungan besarnya biaya penyusutan kendaraan per tahun didasarkan pada nilai sekarang harga beli kendaraan pada suatu tingkat tertentu. Secara umum biaya penyusutan kendaraan dihitung dari nilai ekonomi dari kendaraan, total jarak tempuh selama umur pakai kendaraan, jarak tempuh tahunan dan kecepatan rata–rata kendaraan.

25 Kendaraan ringan : Y = 100 5 , 2 1 + S …… (2.28) Kendaraan berat bus : Y =

315 0 , 9 1 + S …… (2.29) Kendaraan berat truk : Y =

210 0 , 6 1 + S …… (2.30) Dimana: Y = depresiasi per 1000 km S = Kecepatan tempuh (km/jam) f. Biaya Asuransi

Biaya asuransi pada perhitungan BOK model PCI, diasumsikan sebesar 3,8 % per tahun untuk kendaraan ringan. Biaya asuransi dalam hubungan dengan kecepatan dihitung dengan cara yang sama seperti pada perhitungan biaya bunga modal dengan jarak tempuh tahunan. Untuk sepeda motor, besarnya biaya asuransi tidak diperhitungkan.

Kendaraan ringan : Y = S 500

38

……….. (2.31)

Kendaraan berat bus : Y =

S 42857 , 2571 60 …... (2.32)

Kendaraan berat truk : Y =

S 28571 , 1714 61 ………. (2.33) Dimana: Y = Asuransi per 1000 km S = Kecepatan tempuh (km/jam)

2.11 Metode DLLAJ

Sepeda motor adalah kendaraan yang sangat banyak digunakan di Bali dan berpengaruh sangat signifikan terhadap karakteristik transportasi di Bali. Perhitungan BOK sepeda motor mengacu pada metode yang digunakan oleh DLLAJ Provinsi Bali–Konsultan PTS (Public Transport Study) 1999 (Petrus, 2016). Metode ini dipilih karena komponen-komponen biaya yang dimasukkan hanya 50% dari biaya sebenarnya dan hal ini sudah tentu menyebabkan hasil perhitungan akan lebih kecil dari BOK yang sebenarnya. Model yang digunakan khusus untuk sepeda motor adalah :

26 Dimana:

VOC = biaya operasi kendaraan (Rp/km) V = kecepatan rata – rata (km/jam)

a = konstanta (Rp/km) yang dipengaruhi oleh bahan bakar, oli, ban, pemeliharaan dan depresiasi untuk sepeda motor = 24

b,c = koefisien, dengan nilai b = 596 dan c = 0,00370

Rumus DLLAJ di atas belum termasuk biaya akibat bahan bakar, suku cadang, oli, ban, biaya servis dan jasa montir. Sehingga perlu adanya penyesuaian dengan nilai pertumbuhan inflasi. Nilai pertumbuhan inflasi yang digunakan yaitu dari awal rumus DLLAJ dikeluarkan Tahun 1999 – Tahun 2017 dimana survei ini dilakukan. Rumus perhitungan BOK akibat pertumbuhan inflasi menggunakan rumus perhitungan Bunga majemuk Persamaan 2.37:

P = P0 ( 1 + i )n ………. (2.35)

Dimana:

P = Nilai BOK setelah adanya inflasi P0 = Nilai BOK awal

i = Nilai rata-rata pertumbuhan inflasi n = Jumlah Tahun

2.12 Perumusan Biaya Tundaan

Tundaan lalu lintas adalah gangguan-gangguan lalu lintas yang menjadi hambatan perjalanan sehingga dapat memperbesar waktu tempuh. Setelah dijelaskan komponen - komponen dari perumusan perhitungan biaya operasional kendaraan maka selanjutnya diuraikan bentuk perumusannya. Adapun bentuk yang dapat digunakan adalah selisih biaya perjalanan dengan dan tanpa adanya gangguan lalu lintas. Bentuk perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

D = ∑Q x(Δ t x (BOK + NW) ... (2.36) Dimana :

D = Selisih biaya perjalanan dengan dan tanpa adanya gangguan lalu lintas (Rp).

Q = Volume kendaraan pada waktu puncak (kend).

Δ t = Selisih waktu tempuh antara kondisi dengan dan tanpa adanya gangguan lalu lintas (jam)

BOK = Biaya Operasi Kendaraan (Rp/jam). NW = Nilai waktu perjalanan (Rp/jam).

Dalam studi ini, tambahan waktu perjalanan terjadi sebagai akibat dari voume lalu lintas yang terjadi melebihi kapasitas rencana. Oleh karena itu, studi ini bersifat menilai dampak dari turunnya tingkat pelayanan jalan terhadap sirkulasi lalu lintas dalam bentuk biaya. Adapun yang menjadi penekanan dalam perhitungan adalah perubahan waktu tempuh dan aspek moneter yaitu biaya operasi kendaraan dan nilai waktu perjalanan. Waktu tempuh yang dimaksud di sini merupakan total waktu yang diperlukan untuk melakukan pergerakan sepanjang ruas jalan yang dituju. Sehubungan dengan itu, untuk melihat biaya perjalanan akibat tundaan yang terjadi maka dilakukan perhitungan selisih biaya perjalanan antara volume lalu lintas dengan kecepatan tempuh saat dengan dan tanpa gangguan lalu lintas. Dengan demikian, persamaan diatas dapat ditulis sebagai Persamaan 2.39 :

27 D = ∑Q x ((t1 x ( BOK1 + NW1 )) – ( t0 x ( BOK0 + NW0 )) ... (2.37)

Dimana :

Indeks 1 menunjukkan kondisi saat terjadi tundaan

Indeks 0 menunjukkan kondisi ideal (terjadinya kecepatan arus bebas)

2.13 Penelitian Sejenis Yang Pernah Dilakukan

Penelitian sejenis sebelumnya sudah pernah dilakukan namun dengan lokasi yang berbeda. Pada penelitian sejenis yang pernah dilakukan di Ruas Jalan Kartika Plaza Kabupaten Badung oleh Petrus (2016), didapat derajat kejenuhan sebesar 0,76 dengan tingkat pelayanan “D” dan kecepatan tempuh sebesar 16,1 km/jam. Kondisi ini adalah dimana arus mendekati tidak stabil dan kecepatan dikendalikan oleh kondisi lalu lintas. Biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas pada ruas Jalan Kartika Plaza Badung sebesar Rp. 285.624 per hari atau 104.252.765 per tahun.

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan di Ruas Jalan Gajah Mada Denpasar oleh Wiguna (2016), didapat derajat kejenuhan sebesar 0,972 dengan tingkat pelayanan “F”. Kondisi ini adalah dimana arus lalu lintas macet, kecepatan rendah, antrian panjang, serta hambatan atau tundaan besar. Biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas pada ruas Jalan Gajah Mada Denpasar sebesar Rp. 811.624,96 per hari atau 296.243.110,1 per tahun.

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan pada ruas Jalan Raya Kerobokan Badung oleh Diputra (2017), didapat derajat kejenuhan sebesar 0,9 dengan tingkat pelayanan “E’ dimana arus mendekati tidak stabil, dengan total biaya perjalanan akibat tundaan lalu lintas saat jam sibuk yang dialami oleh pengguna jalan sebesar Rp 450.042 per hari atau Rp 164.265.586 per tahun.

28

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Kerangka Penelitian

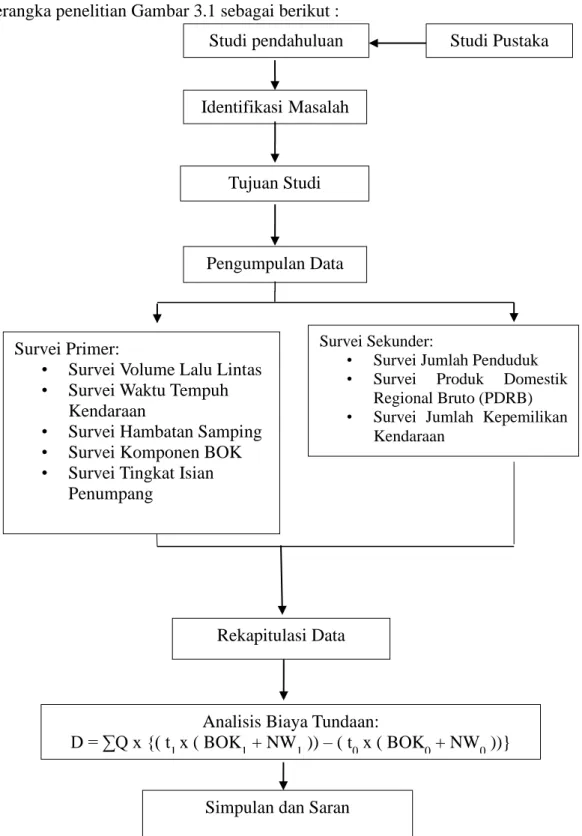

Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan dapat dilihat pada kerangka penelitian Gambar 3.1 sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian Analisis Biaya Tundaan:

D = ∑Q x {( t1 x ( BOK1 + NW1 )) – ( t0 x ( BOK0 + NW0 ))}

Simpulan dan Saran Rekapitulasi Data IdentifikasiMasalah

Studi pendahuluan

Pengumpulan Data

Survei Primer:

• Survei Volume Lalu Lintas • Survei Waktu Tempuh

Kendaraan

• Survei Hambatan Samping • Survei Komponen BOK • Survei Tingkat Isian

Penumpang

Survei Sekunder:

• Survei Jumlah Penduduk • Survei Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) • Survei Jumlah Kepemilikan

Kendaraan

Studi Pustaka