Informasi Dokumen

- Sekolah: Diponegoro University

- Topik: Perencanaan Sudetan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur

- Tipe: laporan tugas akhir

- Kota: Bojonegoro

Ringkasan Dokumen

I. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan pengendalian banjir di Kabupaten Bojonegoro melibatkan berbagai disiplin ilmu teknik seperti hidrologi, hidrolika, dan teknik sungai. Pengendalian banjir bukan hanya aspek teknis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pendidikan, pemahaman tentang pengendalian banjir dapat membantu mahasiswa dalam memahami kompleksitas manajemen sumber daya air dan implikasinya terhadap masyarakat.

1.1. Pengendalian Banjir

Pengendalian banjir merupakan proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman tentang berbagai faktor penyebab banjir, baik alami maupun akibat aktivitas manusia. Teori yang mendasari pengendalian banjir, seperti pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase, sangat relevan untuk diajarkan dalam kurikulum teknik sipil dan lingkungan.

1.2. Definisi dan Penyebab Banjir

Banjir didefinisikan sebagai kondisi di mana aliran air melebihi kapasitas saluran pembuangan. Penyebab banjir meliputi curah hujan tinggi, perubahan fisiografi, erosi, dan sedimentasi. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa untuk menganalisis dan merancang sistem pengendalian banjir yang efektif.

II. ANALISIS HIDROLOGI

Analisis hidrologi bertujuan untuk menentukan debit banjir rencana yang dapat dialirkan tanpa membahayakan lingkungan. Konsep daerah aliran sungai (DAS) dan curah hujan area menjadi kunci dalam perencanaan ini. Dalam konteks pendidikan, pengajaran tentang analisis hidrologi membantu mahasiswa memahami pentingnya data curah hujan dan debit dalam perencanaan infrastruktur.

2.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS merupakan wilayah yang berfungsi menampung dan mengalirkan air hujan. Pemahaman tentang DAS sangat penting dalam perencanaan hidrologi karena dapat mempengaruhi desain dan efektivitas sistem pengendalian banjir. Mahasiswa perlu belajar bagaimana menganalisis dan merencanakan DAS secara efektif.

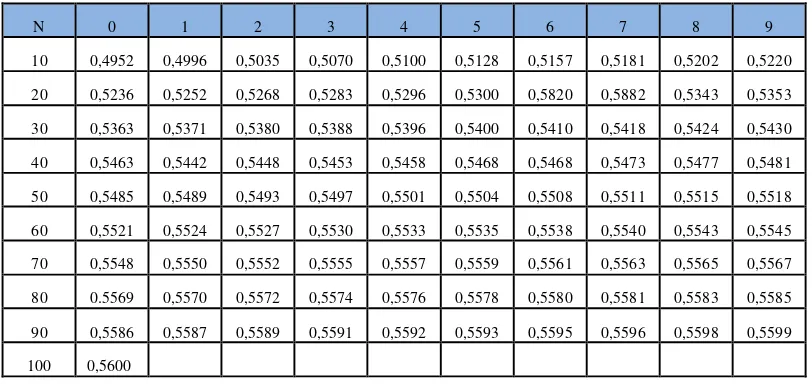

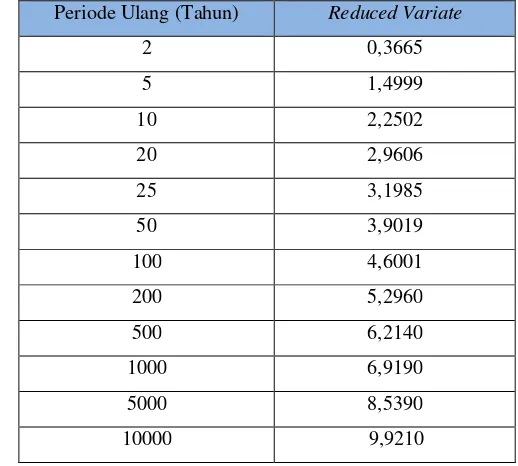

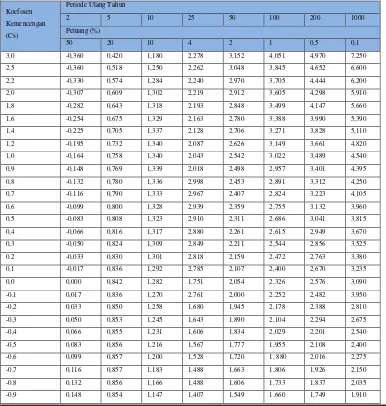

2.2. Curah Hujan Rencana

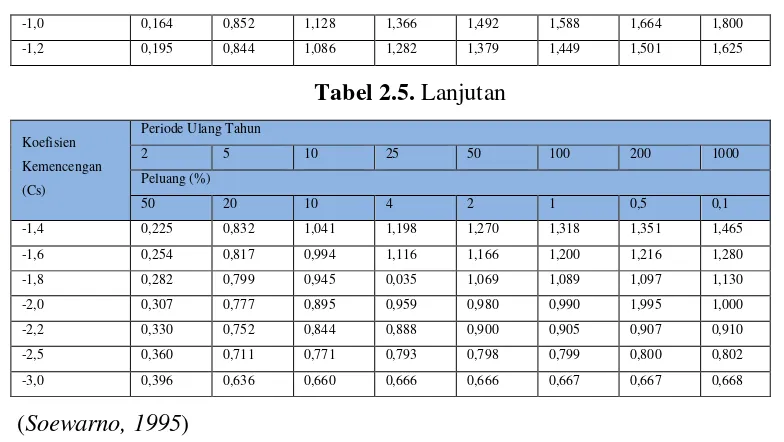

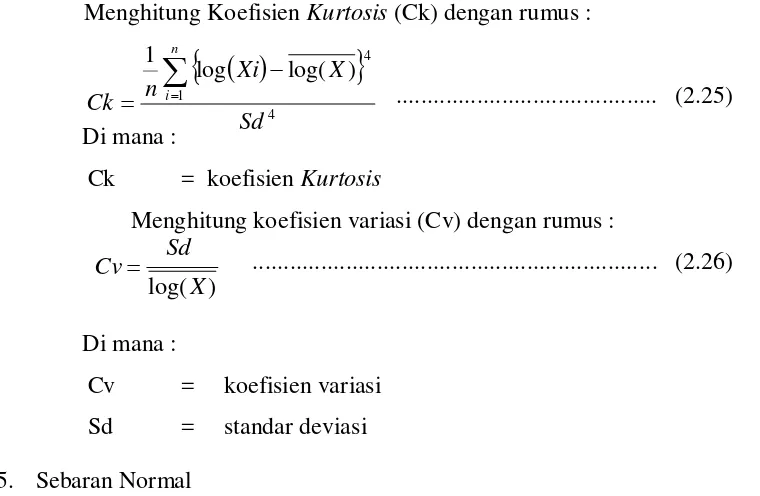

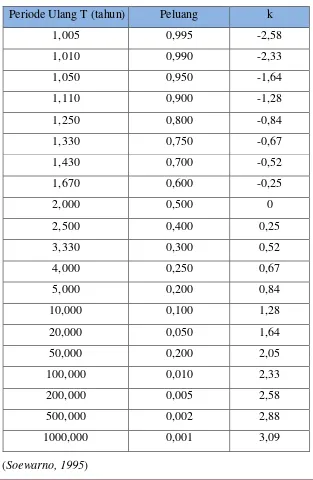

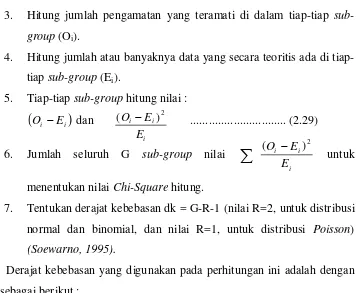

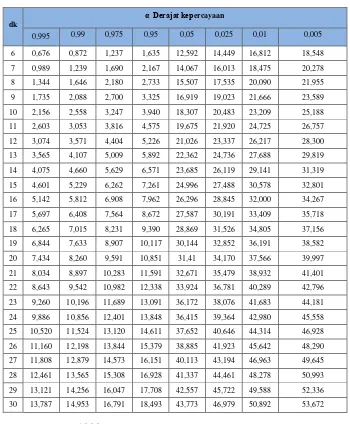

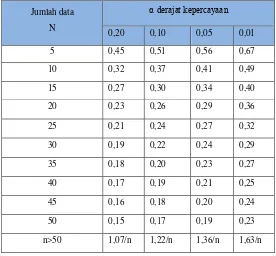

Perhitungan curah hujan rencana membantu meramalkan besarnya hujan dengan periode ulang tertentu. Metode seperti rata-rata aljabar dan Poligon Thiessen digunakan untuk menghitung curah hujan area. Ini penting bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana data meteorologi dapat diintegrasikan dalam perencanaan teknik sipil.

III. PERENCANAAN SUDETAN

Perencanaan sudetan sebagai metode pengendalian banjir bertujuan untuk mempercepat aliran air banjir ke hilir. Aspek teknis dan non-teknis perlu dipertimbangkan dalam perencanaan ini. Pendidikan tentang sudetan memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai interaksi antara teknik sipil dan lingkungan sosial.

3.1. Tujuan Sudetan

Tujuan utama sudetan adalah untuk mengurangi risiko banjir dengan memperpendek jalur aliran air. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa dalam merancang solusi yang efektif untuk masalah banjir yang sering terjadi di daerah rawan.

3.2. Pertimbangan dalam Merencanakan Sudetan

Pertimbangan teknis seperti analisis meander dan perbaikan arah alur sungai sangat penting. Selain itu, faktor sosial ekonomi juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Ini mengajarkan mahasiswa untuk berpikir holistik dalam perencanaan teknik.

Referensi Dokumen

- Perbaikan dan Pengaturan banjir ( Suyono Sosrodarsono )

- Perbaikan dan Pengaturan Sungai ( Suyono Sosrodarsono )

- Simons dan Senturk, 1992 ( Robert J. Kodoatie dan Sugiyanto )

- Grafik Shield ( Ven Te Chow )

- Perbaikan dan Pengaturan Sungai ( Suyono Sosrodarsono )