BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Kebutuhan itu dapat terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk menghubungkan individu satu dan lainnya. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan individu tersebut merasa terisolasi.

Manusia bukanlah makhluk yang berbudaya jika ia tidak berkomunikasi. Budaya menjadi latar belakang kehidupan seseorang. Budaya menjadi cara bagi manusia untuk menentukan cara pandang atau persepsinya tentang hidup yang kemudian akan mempengaruhi perilaku komunikasi manusia. Komunikasi antarbudaya tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak peduli di manapun berada, seseorang akan selalu berpotensi untuk berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang berbeda kelompok, ras, suku atau budayanya.

Salah satu bentuk komunikasi yang paling dekat derajat keakrabannya adalah komunikasi diadik atau komunikasi yang terjadi antara dua individu dalam suatu ikatan perkawinan. Kebutuhan manusia untuk berkeluarga dan meneruskan keturunannya menjadi kebutuhan dasar untuk kawin. Dalam perkawinan itu, dua pribadi yang unik dan berbeda kemudian bersatu, Kedua individu yang berbeda budaya bersama-sama menyatukan persepsi dan pandangan mereka dalam suatu ikatan yang sah.

Setiap budaya memiliki sistem nilai, norma dan kepercayaan yang berbeda. Cara orang berkomunikasi satu sama lain sangat bergantung pada budayanya, bahasa yang digunakan, serta norma dan aturan yang berlaku dalam budayanya masing-masing. Budayalah yang bertanggung jawab atas cara seseorang berperilaku terhadap orang lain dan makna yang dimilikinya.

Kesulitan-kesulitan komunikasi pun akan semakin besar jika dua pribadi tersebut memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan budaya tersebut akan melahirkan persepsi dan ekspektasi yang masing-masing berbeda terhadap satu sama lain. Perbedaan budaya tersebut dapat berwujud dalam bentuk perbedaan selera, kebiasaan, hingga perbedaan cara berkomunikasi atau mengekspresikan diri sehingga menyebabkan komunikasi tidak lancar dan timbul kesalahpahaman.

Kesalahpahaman sering terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budayanya. Masalah utamanya adalah setiap individu cenderung menganggap bahwa budayanya adalah suatu keharusan yang mutlak tanpa harus diperdebatkan lagi (Mulyana dan Rakhmat, 2000: vii). Oleh sebab itu, setiap orang menggunakan budayanya sebagai parameter untuk mengukur budaya-budaya lain, tak terkecuali dalam perkawinan antarsuku atau antarbudaya. Perbedaan budaya dapat menimbulkan prasangka terhadap kelompok budaya lain sehingga enggan mendekatkan diri.

Perkawinan antarbudaya memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang kawin saja tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga besarnya, baik itu

anak, maupun orang tua, kakek, nenek, saudara dan para kerabat masing-masing. Kedua belah pihak memerlukan proses adaptasi dan membuat kesepakatan bersama untuk menentukan penggunaan budaya dalam keluarganya. Pasangan tersebut dapat memilih untuk menggunakan budaya salah satu pihak yang dominan, atau menggunakan kedua budaya secara beriringan, atau bisa juga meleburkan dua budaya tersebut menjadi budaya baru yang disebut sebagai asimilasi budaya.

Perkawinan antarbudaya kemudian semakin banyak terjadi antara suku yang satu dan suku lainnya di Indonesia, tak terkecuali di Kota Makassar. Kecenderungan orang melakukan perkawinan antar budaya semakin menguat pada abad 21 ini. Hal ini disebabkan oleh frekuensi orang melakukan perjalanan, pindah rumah, bersekolah, berwisata atau bekerja di luar kota atau negeri menjadi semakin besar. Lebih dari itu, merebaknya media sosial semakin memudahkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Indonesia merupakan negara yang paling menarik untuk diteliti dari segi budaya karena sesuai dengan simbolnya yaitu “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu), Indonesia terdiri dari berbagai suku yang tersebar di seluruh wilayahnya. Terdapat lebih dari 300 kelompok suku atau suku bangsa di Indonesia atau lebih tepatnya 1.340 suku menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010.

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan presentasi 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berada di Pulau Jawa namun jutaan jiwa dari mereka telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Indonesia

tak terkecuali Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar sebagai ibukota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada tahun 2000, sebanyak 212.273 jiwa Suku Jawa menjadi penduduk Sulawesi Selatan dan sebanyak 702.951 jiwa Suku Toraja menjadi penduduk di Sulawesi Selatan. Suku Jawa menjadi suku keenam terbanyak di Sulawesi Selatan setelah Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Luwu yang mana kelima suku itu ialah suku asli penduduk Sulawesi Selatan sedangkan Suku Jawa ialah suku pendatang.

Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia menempati urutan kedua terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Kota Makassar tergolong tipe multi suku atau multi kultur dengan beragam suku yang menetap di dalamnya, yakni Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, Tionghoa, dan suku lain yang jumlahnya tidak signifikan. Dengan semakin berkembangnya suatu kota bersama dengan segala potensi alam dan ekonomi yang dimilikinya, maka semakin memungkinkan orang dari berbagai daerah, atau suku datang untuk bertransaksi dan berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhannya.

Peneliti sendiri telah melakukan observasi dan mengamati lingkungan di sekitar peneliti, khususnya di gereja-gereja Kota Makassar sebagai tempat perkawinan berlangsung. Hasil observasi tersebut mengungkapkan bahwa selama 10 tahun terakhir semakin banyak orang-orang dari Suku Toraja kawin dengan Suku Jawa. Kebanyakan dari mereka kembali dan menetap di Pulau Jawa namun

ada juga yang tetap tinggal di Kota Makassar. Gereja Toraja Jemaat Tamalanrea menjadi tempat terbanyak Suku Toraja dan Suku Jawa melangsungkan perkawinan.

Komunikasi antarbudaya pada keluarga antarsuku sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal itu terlihat dalam penelitian Rulliyanti Puspowardhani (2008) mengenai komunikasi antarbudaya yang terjadi pada keluarga kawin campur Suku Jawa dan Suku Cina di Surakarta. Surakarta memiliki sejarah hubungan yang panjang dan penuh konflik antara Suku Jawa dan Suku Cina. Dimulai dengan konflik yang terjadi pada tahun 1742, kemudian tahun 1825, 1911, 1947, 1965, 1990 dan puncaknya pada tahun 1998, banyak dari warga Suku Cina yang dianiaya, diperkosa, dijarah, dan dibunuh. Dalam penelitiannya, Rulliyanti berusaha mengetahui komunikasi antarbudaya yang terjadi didalamnya, latar belakang individu pasangan beda suku tersebut, dan nilai sosial dan nilai budaya yang dianut dalam keluarga tersebut.

Penelitian tersebut mengungkapkan beberapa poin penting dan menarik, yaitu: pertama, prasangka dan stereotip telah mengakar, terutama stereotip pada Suku Jawa oleh Suku Cina. Stereotip tersebut lebih banyak dihubungkan tentang nilai perkawinan dan etos kerja. Suku Cina beranggapan bahwa keberlangsungan keturunan yang dihasilkan perkawinan tersebut tidak lagi memiliki ciri dan sifat Suku Cina secara murni. Suku Jawa juga dianggap kurang memiliki semangat kerja keras. Kedua, keterbukaan dan toleransi sangat penting untuk mengatasi konflik dan perbedaan yang ada sehingga tidak terjadi pemaksaan keinginan untuk menganut kepercayaan, nilai, dan norma pasangannya. Dalam menyelesaikan

konflik, pengambilan keputusan bersifat rasional dan tidak berdasarkan emosional pribadi yang berlatar budaya. Ketiga, nilai sosial dan nilai budaya akan terlihat ketika keluarga beda suku tersebut mampu menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya. Baik Suku Jawa maupun Suku Cina sangat menghormati keluarganya. Mereka sama-sama menghormati orangtua dan berinteraksi secara dekat dengan keluarga besarnya. Mereka mengakui bahwa meskipun telah memiliki keluarga sendiri bukan berarti mereka akan putus hubungan kekerabatan dengan anggota keluarganya yang lain.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Arika Hestiana (2015) mengenai komunikasi antarbudaya pada proses asimilasi Perkawinan Antara Suku Jawa dan Suku Minangkabau di Surakarta. Suku Jawa dan Suku Minangkabau memiliki pandangan yang berbeda dalam hal sistem kekerabatan. Suku Jawa menganut sistem bilateral atau parental, yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunannya berasal dari kedua orangtua. Sedangkan Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang garis keturunannya berasal dari ibu. Berkebalikan dengan Suku Jawa, Suku Minangkabau menilai tinggi seorang laki-laki sehingga pihak pria yang dilamar oleh pihak wanita dan wanita yang menjadi kepala keluarga.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada toleransi atau sikap saling menghargai dari masing-masing pasangan. Walaupun lahir dan dibesarkan di Minangkabau tetapi perkawinan dilangsungkan dengan adat Jawa karena pasangan berasal dari Jawa dan menghormati budaya di tempat tinggalnya sekarang. Selanjutnya suami yang istrinya berasal dari Minangkabau harus

mengikuti dimana istrinya tinggal baik itu tinggal berdua bersama istri maupun bersama keluarga besar istrinya. Budaya Minangkabau mendominasi budaya Jawa. Suku Minangkabau menoleransi Suku Jawa dalam penggunaan adat Jawa dalam perkawinan namun yang melamar tetap pihak wanita.

Meskipun Suku Toraja dan Suku Jawa memiliki kesamaan yakni sama-sama menganut sistem matrilineal namun pada dasarnya kedua budaya ini sangat berbeda. Budaya Toraja sangat dipengaruhi oleh kepercayaaan Aluk Todolo dan Kristen sedangkan budaya Jawa sangat dipengaruhi oleh Kejawen, Hindu dan Islam. Yang menarik dari hubungan antara Suku Toraja dan Suku Jawa adalah adanya perbedaan karakter umum yang dimiliki keduanya. Orang Jawa pada umumnya memiliki sikap rendah hati, sabar, pasrah pada hidup, memiliki sopan santun, tertutup, dan lebih banyak menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi dan bersuara lembut (high context culture). Sedangkan orang Toraja sebagian besar memiliki kepribadian kuat, agak keras kepala, berego tinggi, berterus terang dan lebih banyak menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi terutama dengan bersuara lantang (low context culture).

Perbedaan karakter yang sangat bertolak belakang tersebut menjadi fenomena tersendiri yang menarik perhatian peneliti. Karakter orang Jawa yang selalu menjaga keharmonisan dan menghindari konflik terbuka sangat berbeda dengan orang Toraja yang terbuka dengan konflik. Hal ini membuat peneliti bertanya-tanya mengenai bagaimana dua pribadi yang sangat bertolak belakang ini bisa saling menyesuaikan diri dan apa saja kesulitan-kesulitan yang mereka alami untuk memahami pasangannya.

Stereotip atau prasangka-prasangka negatif bisa saja timbul baik itu pada Suku Jawa oleh Suku Toraja maupun sebaliknya yang dapat menyebabkan konflik dan perpecahan dalam rumah tangga mereka. Perbedaan latar belakang budaya di antara keduanya membutuhkan penyesuaian agar kedua suku ini dapat menyamakan cara pandangnya. Adapun karakteristik-karakteristik khas yang masing-masing dimiliki oleh Suku Toraja dan Suku Jawa akan sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya asimilasi antara dua suku tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul sebagai berikut:

“Asimilasi Perkawinan Antara Suku Toraja dengan Suku Jawa di Kota Makassar (Studi Komunikasi Antarbudaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana asimilasi perkawinan antara Suku Toraja denganSukuJawa dalam perspektif komunikasi antarbudaya di Kota Makassar ?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam asimilasi perkawinan antara Suku Toraja denganSukuJawa di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui asimilasi perkawinan antara Suku Toraja denganSuku Jawa dalam perspektif komunikasi antarbudaya diKota Makassar.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam asimilasi perkawinan antara Suku Toraja denganSuku Jawa di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan teori dan disiplin ilmu komunikasi, khususnya komunikasi antarbudaya dan juga sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana di Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pasangan suku Toraja-Jawa dalam meningkatkan kualitas komunikasi dalam perkawinannya.

c. Secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kajian-kajian penelitian kualitatif, khususnya dalam penelitian komunikasi antarbudaya.

D. Kerangka Konseptual

1. Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia entah itu dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Untuk itu manusia akan melakukan pertukaran pesan, informasi, emosi, ide-ide atau gagasan-gagasan mereka dengan manusia lainnya. Rogers dan Kincaid (Cangara, 2010: 19) menyatakan bahwa:

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.”

Informasi atau pesan-pesan itu muncul lewat perilaku manusia. Ketika seseorang melambaikan tangan, tertawa, cemberut, berwajah sedih, atau memberikan suatu isyarat tertentu maka orang itu juga telah berperilaku. Setiap perilaku, baik itu perilaku verbal maupun perilaku nonverbal dapat diartikan sebagai suatu pesan. Pesan-pesan itu digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan maksud kepada seseorang.

Komunikasi sangat erat kaitannya dengan budaya. Budaya berkenaan dengan cara hidup manusia. Mulai dari bahasa, kebiasaan makan, cara berkomunikasi, sistem kepercayaan, tindakan-tindakan sosial, kegiatan ekonomi, politik dan teknologi, semua itu didasarkan pada pola-pola budaya. Budaya akan mempengaruhi perilaku seseorang dan cara pandang hidupnya.

Geertz mendefinisikan kebudayaan berdasarkan pandangan Tylor (Liliweri, 2014: 6) bahwa; (1) istilah kebudayaan secara luas berarti

keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, atau setiap kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat, (2) kebudayaan adalah pola berbagai makna yang dikemas dalam simbol-simbol yang secara historis ditularkan, dan (3) kebudayaan juga berarti suatu sistem yang diwariskan melalui ekspresi simbolik sebagai cara orang mengkomunikasikan, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan sikap terhadap kehidupan.

Komunikasi berperan penting dalam mentransfer nilai-nilai budaya melalui interaksi sosial yang terjadi antar satu sama lain dalam masyarakatnya. Oleh karena sejak awal manusia belum bisa menulis maka komunikasi secara langsung dan peninggalan artefak menjadi jalan untuk mewariskan budayanya. Budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana berkomunikasi langsung, tetapi budaya juga menentukan bagaimana seseorang menafsirkan atau memaknai suatu pesan. Liliweri (2013: 10) berpendapat bahwa:

“Komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran makna yang berbentuk simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar belakang budayanya.”

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika orang-orang yang berbeda bahasa, ras, bangsa, suku, dan suku berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi antarbudaya menjadi salah satu kajian ilmu komunikasi karena pengaruh budaya terhadap perilaku seseorang dan proses komunikasi. Adapun proses pembentukan kajian komunikasi antarbudaya harus didukung oleh asumsi-asumsi teortitik yang bertujuan untuk menerangkan hubungan antara

berbagai aktivitas komunikasi manusia yang diamati. Liliweri (2013: 15) mengungkapkan beberapa asumsi itu antara lain sebagai berikut:

a. Komunikasi antarbudaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan.

b. Dalam komunikasi antarbudaya terkandung isi dan relasi antarpribadi. c. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpribadi.

d. Komunikasi antarbudaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian. e. Komunikasi berpusat pada kebudayaan.

f. Efektivitas antarbudaya merupakan tujuan komunikasi antarbudaya.

Enam asumsi tersebut merupakan bagian dari teori-teori komunikasi yang dapat diterapkan dalam lingkungan antarbudaya. Menurut Samovar dan Porter (Mulyana dan Rakhmat, 2000: 20), dalam suatu proses komunikasi yang terjadi suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. Meskipun budaya mempengaruhi perilaku komunikasi individu namun setiap individu dalam suatu budaya memiliki sifat-sifat yang berbeda.

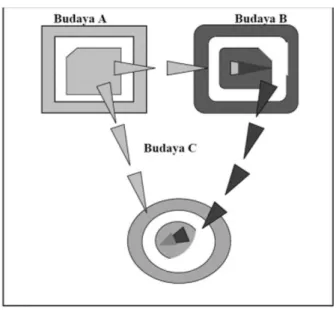

Penyandian dan penyandian balik pesan antarbudaya dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Model Komunikasi Antarbudaya Samovar dan Porter

Sumber: Mulyana dan Rakhmat(2000: 21)

Dalam gambar tersebut perubahan antara budaya A dan budaya B lebih kecil daripada perubahan antara budaya A dan budaya C. Itu terlihat dari perbedaan bentuk dan jaraknya. Ini disebabkan karena kemiripan budaya A dan B lebih besar dibanding budaya A dan C maupun budaya B dan C.

Model tersebut menunjukkan bahwa bisa terdapat banyak ragam perbedaan budaya dalam komunikasi antarbudaya. Besarnya perbedaan dua kelompok budaya bergantung pada keunikan sosial masing-masing individu pada kelompok-kelompok budaya yang dibandingkan.

2. Perkawinan Antarbudaya

Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannnya (Rulliyanti, 2008: 25). Perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem

kepercayaan dan pandangan baru bagi suatu keluarga. Perkawinan dianggap sebagai puncak dari hubungan dengan kedekatan yang paling baik.

Komunikasi yang terjadi kemudian menjadi lebih kompleks pada perkawinan antarbudaya atau antarsuku. Menurut Cohen (Rulliyanti, 2008: 27) perkawinan antarbudaya dimaksudkan sebagai perkawinan yang berlangsung antara dua individu dalam kelompok suku yang berbeda atau disebut juga amalgamasi. Amalgamasi ini merupakan peristiwa bertemunya suami istri yang sukunya berbeda yang keduanya bermaksud membentuk keluarga atas dasar kasih sayang dan disahkan secara resmi dengan upacara tertentu.

Pada perkawinan ini, perbedaan-perbedaan yang perlu disesuaikan menjadi lebih besar dan banyak dibanding perkawinan biasa. Hal ini dikarenakan latar belakang budaya masing-masing yang berbeda sehingga menyebabkan cara pandang hidup (perspektif) satu sama lain ikut berbeda.

Venus (2013 : 4) berpendapat bahwa perkawinan antarbudaya ini sangat menantang karena pasangan yang bersatu dalam ikatan perkawinan ini hidup bersama tidak cukup hanya bermodalkan cinta saja, tetapi juga harus memahami dan menghormati perbedaan nilai, sistem keyakinan serta tradisi keluarga. Singkatnya, kedua pasangan tersebut harus pandai saling berbagi tentang latar belakang dan ekspektasi-ekspektasi mereka masing-masing.

Lebih lanjut Venus (2013: 5) mengungkapkan bahwa melalui komunikasi pasangan dapat berbagi cara pandang dan makna untuk membangun pengertian bersama di antara suami istri. Apabila pasangan tidak

berbagi perspektif, mereka dapat saja mempersepsi suatu peristiwa atau situasi secara berbeda sehingga akhirnya menghambat proses saling mengerti. Jika hal ini terjadi maka stress dan kekecewaan akan muncul dan kemudian menurunkan kualitas hubungan dalam perkawinan.

Konflik maupun persoalan yang muncul pun tidak dapat dihindarkan akibat perbedaan latar belakang budaya. Kedua budaya ini harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dapat menghasilkan beragam solusi, apakah salah satu budaya yang dianggap sesuai akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, atau memunculkan budaya baru sebagai perpaduan dari budaya masing-masing pasangan, atau bahkan menerapkan masing-masing budaya sesuai konteks atau situasinya.

3. Asimilasi Pada Perkawinan Antarsuku

Dalam mempelajari kebudayaan terdapat beberapa proses yang dilalui manusia yaitu internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi. Koentjaraningrat (1990: 228) berpendapat bahwa internalisasi adalah proses panjang sejak individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal dimana ia belajar menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya ke dalam kepribadiannya. Sedangkan sosialisasi adalah proses belajar kebudayaan dalam hubungan sistem sosial dimana individu mulai dari masa anak-anak hingga masa tuanya mempelajari pola-pola perilaku budaya dalam berinteraksi dengan orang lain. Proses memperoleh pola-pola itu disebut proses enkulturasi atau pelaziman budaya. Dalam proses itu, menurut

Koentjaraningrat (1990: 233) seorang individu akan mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat-adat, berbagai aturan dan sistem norma yang ada dalam kebudayaannya.

Budaya terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi. Peterson, Jensen, dan Rivers (Mulyana dan Rakhmat, 2000: 137) mengklaim bahwa:

“Komunikasi adalah pembawa proses sosial. Komunikasi adalah alat yang manusia miliki untuk mengatur, menstabilkan, dan memodifikasi kehidupan sosialnya. Proses sosial bergantung pada penghimpunan, pertukaran, dan penyampaian pengetahuan. Pada gilirannya pengetahuan bergantung pada komunikasi.”

Dengan demikian, proses enkulturasi tidak dapat terjadi tanpa peran komunikasi. Seorang imigran akan perlu mempelajari budaya baru untuk menjadi anggota masyarakat pribumi. Tata cara komunikasi yang ia peroleh ketika masa kanak-kanak di tempat asalnya mungkin tidak dapat berfungsi lagi pada lingkungan barunya. Meskipun begitu budaya baru yang ia pelajari dalam proses enkulturasi, akan membangkitkan kemampuan manusia yang besar untuk beradaptasi dengan keadaan (Mulyana dan Rakhmat, 2000: 138).

Proses enkulturasi kedua yang terjadi pada imigran adalah akulturasi. Akulturasi adalah pembauran dua kebudayaan yang tanpa menghilangkan sifat dan ciri khas kebudayaan asli. Menurut Mulyana dan Rakhmat (2000: 139), akulturasi adalah suatu proses dimana imigran akan menyesuaikan diri dan memperoleh budaya pribumi yang akhirnya akan mengarah pada asimilasi. Asimilasi merupakan derajat tertinggi akulturasi yang secara teoritis mungkin terjadi.

Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya sifat dan ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok sosial.

Perkawinan beda suku atau beda budaya menurut Hariyono (Arika, 2015: 15) adalah sebagai puncak dari bentuk asimilasi. Asimilasi dalam perkawinan merupakan bersatunya jiwa, kepribadian, perilaku, dan sifat dari dua orang yang mempunyai budaya yang berbeda. sehingga perbedaan budaya tersebut nantinya dapat diterima dan seiring berjalannya waktu akan menemukan solusi untuk menyesuaikan dan menjalaninya secara bersama-sama.

Perkawinan antarbudaya merupakan puncak dari pembauran dua budaya. Sebab dalam perkawinan tersebut seseorang akan belajar mengenal, memahami, menghormati, dan menerima budaya pasangannya untuk dapat hidup bersama. Untuk memahami penelitian ini lebih lanjut berikut ini adalah gambar bagan kerangka pikirnya:

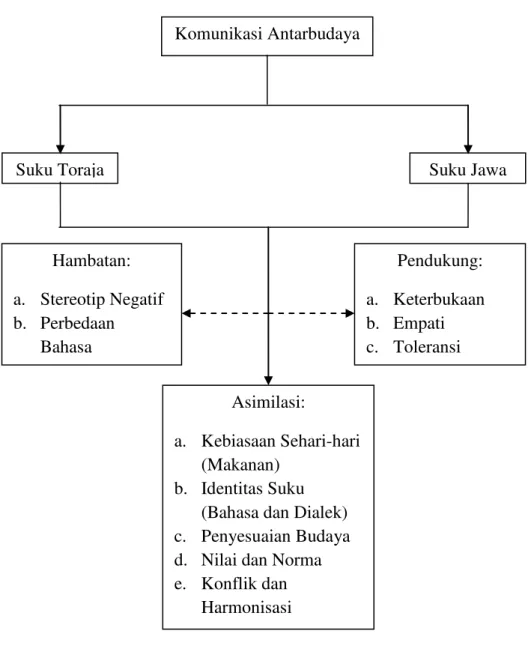

Komunikasi Antarbudaya

Gambar 1.3 Bagan Kerangka Konsep

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer Tahun 2016

Ketika dua budaya berbeda bertemu dan menjadi satu diperlukan pembauran agar tidak ada budaya yang dominan baik budaya Suku Toraja maupun Suku Jawa. Komunikasi menjadi alat untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang dimiliki kedua budaya itu sehingga pembauran budaya dapat tercapai. Hubungan antara Suku Toraja dengan Suku Jawa ini akan dijelaskan melalui teori-teori berikut:

Suku Toraja Suku Jawa

Asimilasi:

a. Kebiasaan Sehari-hari (Makanan)

b. Identitas Suku (Bahasa dan Dialek) c. Penyesuaian Budaya d. Nilai dan Norma e. Konflik dan Harmonisasi Pendukung: a. Keterbukaan b. Empati c. Toleransi Hambatan: a. Stereotip Negatif b. Perbedaan Bahasa

1. Teori Konvergensi Budaya

Teori konvergensi budaya sering pula disebut sebagai model konvergensi atau model interaktif. Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid (1981), teori ini beranggapan bahwa komunikasi sebagai suatu proses yang cenderung bergerak ke arah satu titik temu (convergence) atau dengan kata lain komunikasi merupakan suatu proses tukar menukar informasi untuk mencapai kebersamaan pengertian antara satu sama lain dalam suatu situasi.

Konvergensi budaya berfokus pada hubungan timbal balik antara partisipan komunikasi karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Terdapat empat kemungkinan hasil komunikasi konvergensi, yaitu:

a. Dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan setuju. b. Dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan tidak

setuju.

c. Dua pihak tidak memahami informasi namun menyatakan setuju.

d. Dua pihak tidak memahami makna informasi dan menyatakan tidak setuju. Ada tiga model yang terdapat dalam teori konvergensi budaya, yaitu: (1) model tumpang tindih (overlapping of interest), (2) model spiral (helikas), dan (3) model zigzag.

2.Teori Adaptasi Antarbudaya

Teori adaptasi antarbudaya adalah proses penyesuaian perilaku untuk memudahkan pemahaman atau mengurangi kemungkinan kesalahpahaman oleh seseorang dari budaya yang berbeda. Orang-orang dengan latar belakang

budaya yang berbeda membutuhkan lebih banyak usaha untuk beradaptasi daripada orang-orang dengan budaya yang sama. Teori ini diperkenalkan oleh Ellingsworth (1988) dengan mengemukakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk beradaptasi antarpribadi. Maka dari itu setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyaring manakah perilaku yang harus dan tidak harus dilakukan.

Teori ini berasumsi bahwa individu berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai beberapa tujuan. Beberapa faktor yang memengaruhinya adalah motivasi dan kekuatan seseorang dalam berinteraksi. Semakin banyak seseorang beradaptasi maka semakin banyak perilaku dan persepsi tentang dirinya sendiri, orang lain serta budaya yang diwakili yang ia ubah. Selama proses adaptasi tersebut, seseorang akan memodifikasi persepsinya tentang budaya dan stereotip yang ada. Pendekatan adaptasi antarbudaya banyak banyak digunakan dalam studi komunikasi antarbudaya pada negara-negara berkembang.

3. Teori Penetrasi Sosial

Teori penetrasi sosial muncul untuk mengidentifikasi tingkat pengungkapan dan keintiman dalam sebuah hubungan interpersonal. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor (1973). Menurut Altman dan Taylor (Littlejohn, 2014: 292), teori ini diibaratkan mengenal orang lain seperti menembus bola. Bola tersebut memiliki keluasan dan kedalaman. Kita dapat mempelajari berbagai hal yang berbeda tentang

orang lain (keluasan) dan mempelajari suatu informasi secara mendalam tentang satu atau dua hal (kedalaman). Ketika hubungan antara dua orang tersebut semakin berkembang, mereka akan berbagi lebih banyak hal tentang diri mereka satu sama lain. Mereka akan menambahkan keluasan dan kedalaman pengetahuan pada rekan komunikasinya.

Lebih lanjut Altman dan Taylor (Littlejohn, 2014: 292), berpendapat bahwa dalam teori pertukaran sosial manusia berinteraksi layaknya sebuah transaksi ekonomi. Mereka akan mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya. Selama manfaat yang didapatkan lebih besar dari biaya, pasangan tersebut akan semakin dekat dengan lebih banyak berbagi dan lebih banyak pengungkapan mengenai informasi pribadi. Ada empat tahap pengembangan dalam hubungan yaitu: (1) orientasi, (2) pertukaran afektif eksploratif, (3) pertukaran afektif, dan (4) pertukaran yang seimbang.

E. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kota Makassartepatnya di Kecamatan Mamajang, Mariso dan Tamalate dan berlangsung selama 4 bulan yaitu pada Maret hingga Juli 2016. Kecamatan tersebut dipilih karena menurut data yang diberikan oleh Kelompok Paguyuban Masyarakat Jawa di Kota Makassar menunjukkan bahwa di kawasan itulah Suku Toraja denganSuku Jawa paling banyak kawin.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai komunikasi antarbudaya yang terjadi antara pasangan Suku Toraja denganSuku Jawa di Kota Makassar.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama. Sumber data ini bisa berupa responden atau subjek riset dari hasil wawancara dan observasi. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang menemui para informan secara langsung dan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

Penulis melakukan wawancara dengan kelima pasangan informan tersebut yang telah dipilih berdasarkan teknik pemilihan informan. Wawancara yang dilakukan bersifat secara langsung agar mendapatkan informasi yang akan mendukung data hasil observasi.

Observasi/Pengamatan

Penulis melibatkan diri secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data, terkait fenomena yang sedang diteliti. Penulis melakukan observasi pada bulan Maret sampai Juli 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau sumber sekunder, yang sifatnya melengkapi data primer seperti buku-buku, data dari perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan ditentukan dengan cara purposive sampling dimana peneliti telah menentukan karakteristik informan sebelum turun ke lapangan. Teknik penentuan informan yang ditetapkan yaitu secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah lima pasangan suami istri yang berbeda budaya dan berdomisili di Kota Makassar dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri, suami dari Suku Toraja dan istri dari Suku Jawa yang sudah kawin lebih dari 2 tahun dan berdomisili di Kota Makassar.

2. Pasangan suami istri, suami dari Suku Jawa dan istri dari Suku Toraja yang sudah kawin lebih dari 2 tahun dan berdomisili di Kota Makassar.

3. Pasangan suami istri adalah orang yang berdarah asli Suku Toraja dan Suku Jawa di Kota Makassar yang terlibat dalam perkawinan beda budaya.

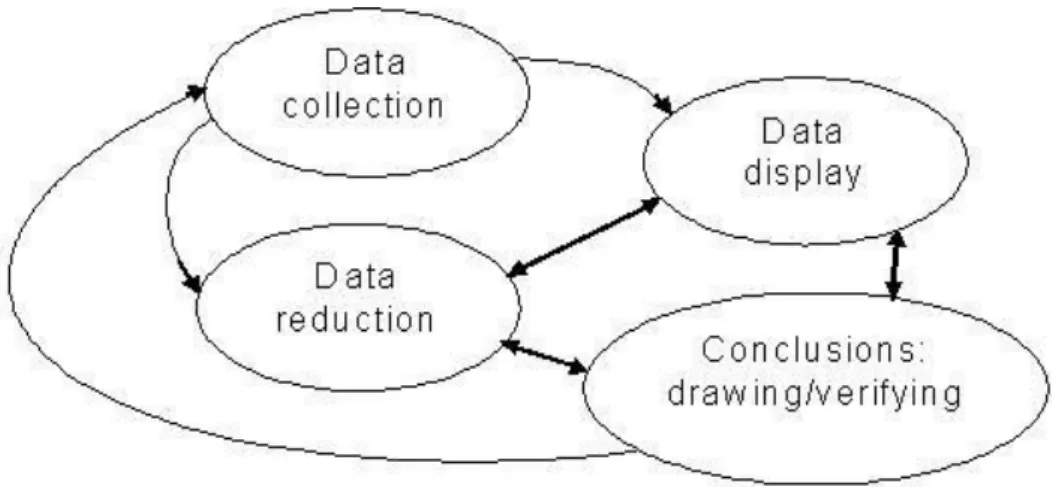

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif, yaitu:

a. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang direduksi nantinya akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data (Data Display)

Penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik agar lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa grafik, matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel, teks yang bersifat naratif, dan seterusnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (Conclusions: Drawing/Verifying)

Proses penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara, belum kuat, terbuka, skeptik, dan bisa saja berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. (Sugiyono, 2015: 91-99).

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. LETAK GEOGRAFIS

Kota Makassar sebagai salah satu daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara yuridis formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi. Selanjutnya Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros dan Pangkajene. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, serta Pangkajene dalam lingkup daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarahwan, pemerhati hukum, dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki

usia 409 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 November 1607.

Kota Makassar memiliki posisi yang strategis karena berada dipersimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia.Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada pada koordinat 11925’ bujur timur dan 58’ lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut.

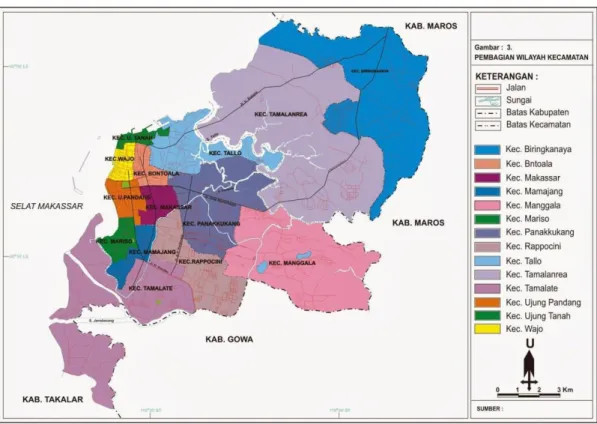

Gambar 3.1 Peta Kota Makassar

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-5ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di selatan kota. Luas wilayahKota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih

175,77 km2 daratan dan termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km2. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

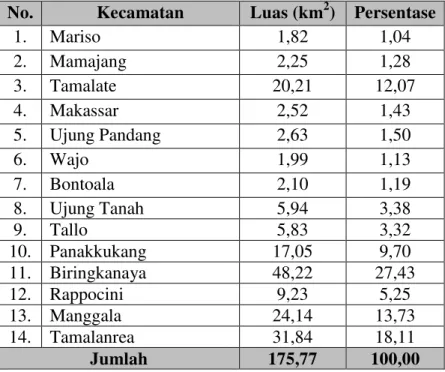

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan Kabupaten Pangkajene, sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. Berikut ini adalah luas masing-masing kecamatan di Kota Makassar:

Tabel 3.1 Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Makassar

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase

1. Mariso 1,82 1,04 2. Mamajang 2,25 1,28 3. Tamalate 20,21 12,07 4. Makassar 2,52 1,43 5. Ujung Pandang 2,63 1,50 6. Wajo 1,99 1,13 7. Bontoala 2,10 1,19 8. Ujung Tanah 5,94 3,38 9. Tallo 5,83 3,32 10. Panakkukang 17,05 9,70 11. Biringkanaya 48,22 27,43 12. Rappocini 9,23 5,25 13. Manggala 24,14 13,73 14. Tamalanrea 31,84 18,11 Jumlah 175,77 100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km2atau 27,43% dari total luas Kota Makassar. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terendah adalah

Kecamatan Mariso dengan luas 1,82 km2atau 1,04% dari total luas Kota Makassar. Berikut ini adalah jumlah kelurahan di Kota Makassar menurut masing-masing kecamatan:

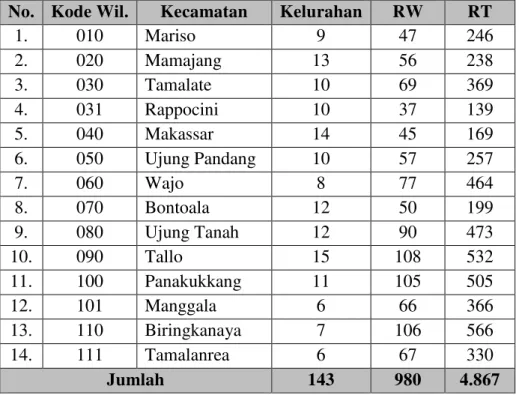

Tabel 3.2 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No. Kode Wil. Kecamatan Kelurahan RW RT

1. 010 Mariso 9 47 246 2. 020 Mamajang 13 56 238 3. 030 Tamalate 10 69 369 4. 031 Rappocini 10 37 139 5. 040 Makassar 14 45 169 6. 050 Ujung Pandang 10 57 257 7. 060 Wajo 8 77 464 8. 070 Bontoala 12 50 199 9. 080 Ujung Tanah 12 90 473 10. 090 Tallo 15 108 532 11. 100 Panakukkang 11 105 505 12. 101 Manggala 6 66 366 13. 110 Biringkanaya 7 106 566 14. 111 Tamalanrea 6 67 330 Jumlah 143 980 4.867

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Tallo dengan jumlah kelurahan sebanyak 15, RW sebanyak 108, dan RT sebanyak 532. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Manggala dengan jumlah kelurahan sebanyak 6, RW sebanyak 66, dan RT sebanyak 366. Lalu disusul dengan Kecamatan Tamalanrea dengan jumlah kelurahan sebanyak 6, RW sebanyak 67, dan RT sebanyak 330.

B. LETAK DEMOGRAFIS

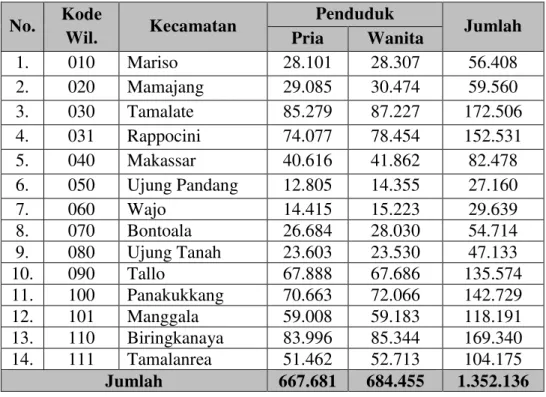

Penduduk Kota Makassar tahun 2011 tercatat sebanyak 1.352.136 jiwa yang terdiri dari 667.681 pria dan 684.455 wanita. Berikut ini jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Makassar.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan Tahun 2011

No. Kode Wil. Kecamatan Penduduk Jumlah Pria Wanita 1. 010 Mariso 28.101 28.307 56.408 2. 020 Mamajang 29.085 30.474 59.560 3. 030 Tamalate 85.279 87.227 172.506 4. 031 Rappocini 74.077 78.454 152.531 5. 040 Makassar 40.616 41.862 82.478 6. 050 Ujung Pandang 12.805 14.355 27.160 7. 060 Wajo 14.415 15.223 29.639 8. 070 Bontoala 26.684 28.030 54.714 9. 080 Ujung Tanah 23.603 23.530 47.133 10. 090 Tallo 67.888 67.686 135.574 11. 100 Panakukkang 70.663 72.066 142.729 12. 101 Manggala 59.008 59.183 118.191 13. 110 Biringkanaya 83.996 85.344 169.340 14. 111 Tamalanrea 51.462 52.713 104.175 Jumlah 667.681 684.455 1.352.136

Penyebaran penduduk Kota Makassar menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Tamalate yaitu sebanyak 172.506 jiwa atau sekitar 12,76% dari total penduduk disusul Kecamatan Biringkanaya sebanyak 169.340 jiwa (12,52%). Kecamatan Rappocini sebanyak 152.531 jiwa (11,28%) dan yang terendah adalah kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.160 jiwa (2,01%).

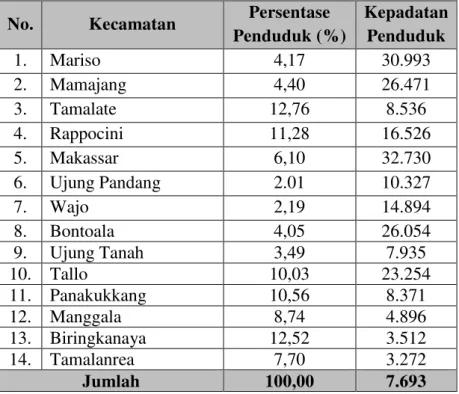

Ditinjau dari kepadatan penduduk, Kecamatan Makassar adalah yang terpadat yaitu 32.730 jiwa/km2, disusul Kecamatan Mariso 30.993 jiwa/km2, Kecamatan Mamajang 26.471 jiwa/km2. Sedangkan Kecamatan Tamalanrea merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 3.272 jiwa/km2, kemudian diurutan kedua ada Kecamatan Biringkanaya dengan kepadatan penduduk sekitar 3.512 jiwa/km2, Kecamatan Manggala 4.896 jiwa/km2, kemudian diikuti Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Panakukkang diurutan keempat dan kelima dengan kepadatan penduduk sekitar 7.935 jiwa/km2 dan 8.371 jiwa/km2.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2011

No. Kecamatan Persentase

Penduduk (%) Kepadatan Penduduk 1. Mariso 4,17 30.993 2. Mamajang 4,40 26.471 3. Tamalate 12,76 8.536 4. Rappocini 11,28 16.526 5. Makassar 6,10 32.730 6. Ujung Pandang 2.01 10.327 7. Wajo 2,19 14.894 8. Bontoala 4,05 26.054 9. Ujung Tanah 3,49 7.935 10. Tallo 10,03 23.254 11. Panakukkang 10,56 8.371 12. Manggala 8,74 4.896 13. Biringkanaya 12,52 3.512 14. Tamalanrea 7,70 3.272 Jumlah 100,00 7.693

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro di Kota Makassar, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang bersekolah dan angka partisipasi sekolah.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah dan dengan diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini dilakukan agar pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan menuju standar yang diharapkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Kota Makassar, maka pada tahun 2013 jumlah sekolah dasar sebanyak 493 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.790 orang dan jumlah murid sebanyak 150.255. Untuk jenjang SMP sebanyak 192 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 3.984 orang dan jumlah murid sebanyak 62.758 orang. Sedangkan untuk jenjang SMA terdapat 117 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 5.595 orang dan jumlah murid sebanyak 54.625orang.Kota Makassar yang merupakan pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia memiliki 3 buah perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Pada tahun 2013, angka melek huruf Kota Makassar telah mencapai 97,83% dan rata-rata lama sekolah mencapai 10,90 tahun. Kemajuan yang dicapai

dibidang pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 10 tahun ke atas yaitu tidak punya ijazah sebanyak 5,61%, tamat SD sebanyak 17,01%, tamat SMP sebanyak 16,42%, tamat SMA sebanyak 36,89%, SMK sebanyak 5,48%, D1/D2 sebanyak 0,03%, D3 sebanyak 2,69%, dan D4/S1/S2/S3 sebanyak 15,87%.

D. Kondisi Sosial Budaya

Mayoritas masyarakat Kota Makassar adalah suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Kota Makassar sangat terbuka bagi suku-suku pendatang. Sejak berabad-abad lampau mereka telah berbaur dengan berbagai suku diantaranya adalah Suku Jawa, Ambon, Arab, Tionghoa dan Melayu. Mereka telah membangun suatu komunitas dan itu dibuktikan dengan keberadaan Kampung Sambung Jawa, Pecinan (China Town), Kampung Melayu dan Ambon.

Bahasa Makassar juga disebut sebagai bahasa Mangkassara adalah bahasa yang digunakan penduduk Kota Makassar, khususnya suku Makassar. Bahasa ini mempunyai abjad sendiri yang disebut aksara lontara namun saat ini banyak juga yang telah ditulis dalam huruf latin. Selain bahasa Makassar, bahasa Bugis, Mandar dan Toraja juga digunakan oleh penduduk Kota Makassar. Namun Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pengantar sehari-hari dalam melaksanakan aktifitasnya. Masing-masing suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Namun dengan beragamnya suku tersebut juga melahirkan kesenian dan budaya yang dapat memperkaya khazanah budaya masyarakat Kota Makassar. Saat ini Kota Makassar memiliki 47 buah situs bersejarah dan 1011 buah sanggar seni.

E. Agama dan Kepercayaan

Sebagai kota metropolitan dengan beragam beragam suku dan budaya yang dimilikinya maka Kota Makassar senantiasa memfasilitasi masyarakatnya agar kerukunan umat beragama dapat terwujud. Keharmonisan, sikap saling pengertian, saling menghomarti, dan saling percaya senantiasa diupayakan di antara umat beragama di Kota Makassar.

Di Kota Makassar terdapat beberapa agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Agama Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Kota Makassar. Data dari Departemen Agama Kota Makassar tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar yang memeluk agama Islam adalah 1.330.325 orang dengan jumlah jemaah haji pada tahun 2007 sebanyak 1.106 orang. Penganut yang beragama Kristen Protestan sebanyak 113.354 orang, Katolik sebanyak 88.519 orang, Hindu sebanyak 6.878 orang, Budha sebanyak 25.776 orang dan Konghucu 3.800 sebanyak orang. Agama Kristen Protestan dan Katolik mayoritas dipeluk oleh Suku Toraja sedangkan agama Budha dan Konghucu mayoritas dipeluk oleh Suku Tionghoa.

F. Ekonomi dan Keuangan

Dalam analisis ekonomi wilayah, indikator yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, tenaga kerja, perkembangan investasi dan distribusi pendapatan. Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) di Kota Makassar pada tahun 2012 sebesar Rp. 50 trilyun lebih dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi Rp. 58 trilyun lebih.

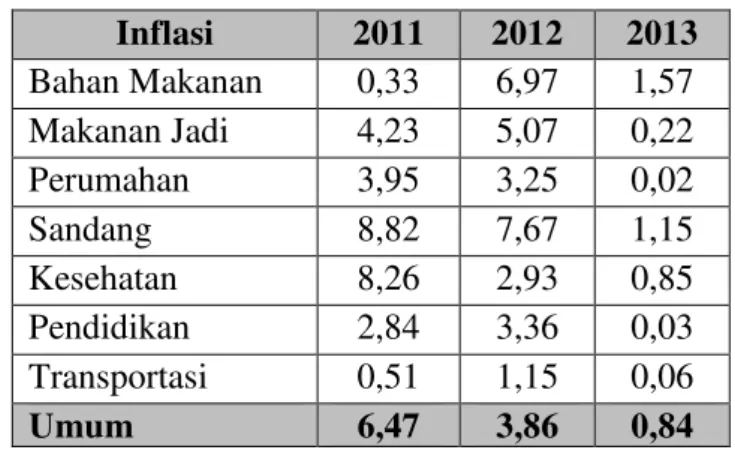

Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, dimana pada tahun 2011 laju inflasi mencapai rata-rata sebesar 6,47% dan pada tahun 2012 turun menjadi3,86% dan semakin turun pada tahun 2013 menjadi 0,84%. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan atau peningkatan beberapa indikator makro ekonomi.

Tabel 3.5 Inflasi Kota Makassar Tahun 2011-2013

Inflasi 2011 2012 2013 Bahan Makanan 0,33 6,97 1,57 Makanan Jadi 4,23 5,07 0,22 Perumahan 3,95 3,25 0,02 Sandang 8,82 7,67 1,15 Kesehatan 8,26 2,93 0,85 Pendidikan 2,84 3,36 0,03 Transportasi 0,51 1,15 0,06 Umum 6,47 3,86 0,84

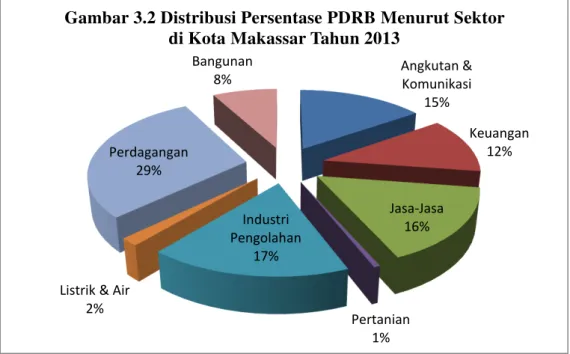

Nilai PDRB memberikan gambaran produksi seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oelh suatu wilayah dalam satu tahun. Kota Makassar menduduki peringkat pertama besarnya PDRB yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yaitu sekitar Rp. 58 trilyun lebih. Sektor perdagangan , hotel, dan restoran memberikan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Makassar, yaitu mencapai 29,38%. Kemudian diikuti sektor industri pengolahan sebesar 17,11%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2009 mencapai 9,20% kemudian tahun 2010 melambat jadi 9,83%, tahun 2011 sebesar 9,65% dan tahun 2012 menjadi 9,88% dan 8,91% di tahun 2013.

Angkutan & Komunikasi 15% Keuangan 12% Jasa-Jasa 16% Pertanian 1% Industri Pengolahan 17% Listrik & Air

2%

Perdagangan 29%

Bangunan 8%

Gambar 3.2 Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor di Kota Makassar Tahun 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asimilasi Perkawinan Antara Suku Toraja dengan Suku Jawa di Kota

Makassar

Di dalam perkawinan antar budaya, hal yang paling penting adalah adanya toleransi dari masing-masing pasangan. Mayoritas pasangan yang memutuskan untuk kawin dengan suku lain memiliki pola pikir yang terbuka terhadap budaya pasangannya termasuk nilai dan normanya. Sehingga tidak ada pemaksaan kehendak bagi pasangannya untuk mempercayai dan mempraktekkan nilai dan norma yang dia anut. Mereka yang bersuku Jawa bersedia dikawinkan di Sulawesi Selatan dengan menggunakan budaya Toraja dan ikut tinggal di Sulawesi Selatan. Sedangkan yang bersuku Toraja bersedia mengadakan resepsi tambahan dengan menggunakan budaya Jawa di Pulau Jawa dan Kota Makassar.

Perkawinan antar suku menyebabkan meleburnya budaya Toraja dan budaya Jawa sehingga menghasilkan budaya baru yang lebih bersifat nasional. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan perilaku sebelum dan sesudah kawin baik dalam kebiasaan sehari-hari, identitas suku, penyesuaian budaya, kepercayaan akan nilai dan norma, serta konflik dan harmonisasi yang terjadi.

Mayoritas pasanganmemiliki tingkat keakraban yang tinggi dan telah mencapai pengertian bersama terhadap masing-masing budaya meskipun terdapat stereotip pada masing-masing budaya. Perbedaaan budaya yang mereka miliki

tidak menghambat kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga karena landasan utama mereka dalam berkeluarga adalah agama.Salah satu yang paling menonjol dalam asimilasi ini adalah adanya perubahan kepercayaan akan nilai dan norma. Mereka yang bersuku Toraja kini ikut memandang pemotongan hewan dalam upacara Rambu Solo sebagai pemborosan dan tidak sejalan dengan agamanya. Sedangkan mereka yang bersuku Jawa tidak lagi mempercayai pemali-pemali atau larangan-larangan serta ritual-ritual yang diajarkan budayanya karena tidak sesuai dengan agamanya.

2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Asimilasi Perkawinan

Antara Suku Toraja dengan Suku Jawa di Kota Makassar

Perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki masing-masing pasangan menyebabkan perkawinan mereka lebih banyak mengalami konflik dan kesalahpahaman dibandingkan mereka yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Kesalahpahaman tersebut disebabkan karena hambatan-hambatan seperti stereotip negatif dan perbedaan bahasa. Stereotip negatif pada orang Toraja adalah boros dan memiliki ego serta iri hati yang tinggi. Sedangkan pada orang Jawa adalah memiliki sifat tertutup dan tidak berterus terang.

Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya keharmonisan dalam perkawinan adalah adanya sikap toleransi, empati, dan keterbukaan yang tinggi satu sama lain. Jika semua sikap-sikap tersebut ada maka hubungan interpersonal dalam keluarga akan semakin akrab dan dekat, tidak ada jarak emosional di dalamnya.

Meskipun begitu tidak ada aturan dalam perkawinan antarbudaya yang dapat dijadikan patokan untuk mencapai keluarga harmonis dan bahagia. Tiap keluarga perkawinan antarsuku memiliki cara dan aturan masing-masing dalam keluarganya.Hal itu disebabkan tidak hanya karena latar belakang budayanya tapi juga dari karakter pribadi, lingkungan tempat dia lahir dan dibesarkan, stratifikasi sosial dalam masyarakat,generasi lahir, dan latar belakang pendidikan. Namun dari berbagai perbedaan tersebut ada pola sikap yang sama yang dapat dijadikan acuan untuk mencapai keluarga harmonis dan bahagia.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pasangan yang kawin dengan budaya berbeda untuk mau mempelajari budaya pasangannya lebih dalam agar resiko terjadinya kesalahpahaman dan konflik dapat diperkecil.

2. Sebaiknya kedua pasangan beda budaya tidak mendasarkan penilaiannya hanya pada stereotip karena manusia itu unik dan memiliki berbeda sehingga penyesuaian budaya dapat berjalan lebih baik.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan komunikasi dalam perkawinan antarbudaya. 4. Bagi masyarakat yang berniat untuk kawin dengan orang lain yang

berbeda budaya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri secara matang dengan memikirkan setiap permasalahan yang mungkin terjadi dengan perbedaan latar belakang budaya yang ada.

5. Diharapkan pula bagi masyarakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan budaya yang ada dalam suatu perkawinan karena dengan saling menghargai dan menghormati budaya orang lain akan menciptakan komunikasi yang baik dan kehidupan yang lebih tentram dan harmonis.