MENYERAP LOGAM BERAT MERKURI (Hg) DAN

TIMBAL(Pb)

O l e h :

NPM : 0652010015

RINA

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JATIM

SURABAYA

CURRICULUM VITAE

1 FTSP UPN”Veteran” Jatim Teknik Lingkungan 2006 2010 LULUS

2 SMU Negeri 21 Surabaya I PA 2003 2006 LULUS

3 SMP Hang Tuah I Surabaya 2000 2003 LULUS

4 SD Al-Hikmah Surabaya 1994 2000 LULUS

Tugas Akademik

No. Kegiatan Tempat/ Judul Selesai tahun

1 Kuliah Lapangan Waret Treatment Megumi dan pengelolaan Hutan

Mangrove, Bali.

2008

2 Kunj. Pabrik Pabrik PT. Kertas Leces dan PT. PJB Paiton 2008

3 KKN Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya. 2008

4 Kerja Praktek Studi Proses Pengelolaan dan Pengelolaan Limbah

Cair, Padat, Gas & B3 PT. Pabrik Gula Candi Baru, Sidoarjo.

2010

5 PBPAB Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Buangan

I ndustri Gula.

2010

6 SKRI PSI Kemampuan Tanaman Mangrove untuk Menyerap

Logam Berat Merkuri (Hg) DAN Timbal(Pb). 2010

Orang Tua

Nama : Dwi Hendrata Bayuhardi

Alamat : Tamtama 35, Surabaya

vii proses-proses metabolisme.

Dari hasil analisa organolaptik terdapat bukti nyata bahwa mangrove jenis Bruguiera gymnorrhiza tahan terhadap konsentrasi toksik sedangkan mangrove jenis Avicennia marina dan Rhizophora mucronata tidak tahan terhadap konsentrasi toksik. Tetapi mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dapat menyerap logam berat dengan efektif terbukti pada analisa logam berat yang dilakukan.

Kemampuan mangrove dalam menyerap logam berat memiliki perlakuan yang berbeda terhadap konsentrasi toksik pada setiap jenisnya, agar dapat mengurangi tingkat pencemaran di atmosfer, tanah sedimen, dan air logam berat dengan maksimal.

vii

Bruguiera gymnorhiza, can stand from toxic consentrasion. But for another various like Avicennia marina and Rhizophora mucronata can’t against from toxic consentration.

It proved by the heavy metal analisis that kind of mangrove such as Avicennia marina, Rhizophora mucronata and Bruguiera gymnorhiza can reserve heavy metal effectively.

The power of mangrove reserve the heavy metal which has different treath whent from toxic consentration in every various so that can decrease the level of land soil at atmosphere, sedimen, and heavy metal until maximum.

Keyword: mangrove, Pb and Hg heavy metal

1

I.1 Latar Belakang

Keberadaan kadar logam berat yang terlarut baik pada air laut, sediment

maupun Lokan (Geloina coaxans) sangat tergantung pada baik buruknya

kondisi perairan tersebut. Semakin tinggi aktivitas yang terjadi disekitar

perairan baik di darat maupun areal pantainya maka kadar logam berat dapat

meningkat pula (Anonim, 2009).

Pantai Timur Surabaya diberitakan telah tercemar oleh merkuri (Hg) dan

timbal (Pb) saat ini, bila melihat data-data kesehatan dari beberapa hasil

penelitian memberikan indikasi bahwa kadar logam berat dalam tubuh warga

Surabaya telah di atas ambang batas. Menurut Anwar, 2006, pada darah

masyarakat nelayan di Kenjeran mengandung merkuri (Hg) sebesar 2,48 ppb.

Menurut Vera Hakim, 1998, rata-rata kadar timbal (Pb) darah anak-anak di

Kenjeran 59,62 mikrogram/dl. Menurut Abdul Rohim T 2008, kondisi ini

sudah cukup berdampak pada anak-anak Surabaya yang disebabkan karena

mengonsumsi ikan yang tercemar limbah antara lain menurunnya IQ sampai

empat poin, kurang konsentrasi dalam belajar sehingga prestasi belajar

menurun, berperilaku agresivitas tinggi, penyakit kanker serta

I.2 Perumusan Masalah

1. Keberadaan kadar logam berat yang terlarut pada perairan telah

melebihi ambang batas yang diakibatkan karena aktivitas yang terjadi disekitar

perairan baik di darat maupun areal pantai tersebut.

2. Tumbuhan mangrove termasuk jenis tumbuhan air yang banyak

dijumpai di sekitar wilayah perairan yang mempunyai kemampuan sangat

tinggi untuk mengakumulasi logam berat yang ada pada wilayah perairan.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kemampuan tanaman mangrove jenis Avicennia Marina,

Rhizophora Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza dalam menyerap logam

berat timbal (Pb) dan merkuri (Hg).

2. Mengetahui diantara jenis mangrove Avicennia Marina, Rhizophora

Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza yang mempunyai daya serap logam

berat merkurti (Hg) dan timbal (Pb) yang paling tinggi.

I.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau

pemerintah kota tentang kemampuan jenis mangrove Avicennia Marina,

Rhizophora Mucronata, dan Brugueira Gymnorhiza dalam menyerap logam

I.5. Ruang Lingkup

1. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan daya serap mangrove umur

4 bulan terhadap logam berat timbal (Pb) dan merkuri (Hg).

2. Mangrove yang digunakan dalam penelitian ini adalah mangrove jenis

Avicennia Marina, Rhizophora Mucronata, dan Bruguiera

Gymnorrhiza.

3. Acuan untuk menentukan penambahan logam berat adalah hasil analisa

air dan media muara sungai Wonorejo.

4. Menggunakan media tanam, yaitu : tanah taman, pupuk kandang (2:1)

dan air rawa belakang FTSP.

5. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah media tanam, dan akar

tanaman mangrove.

6. Penelitian dan analisa logam berat timbal (Pb) dan mangrove (Hg)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pencemaran Air oleh Logam Berat

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal,

bukan dari kemurniannya. Ciri-ciri air yang tercemar sangat bervariasi

tergantung dari jenis air dan polutannya. Untuk mengetahui suatu air tercemar

atau tidak, diperlukan suatu pengujian untuk mengetahui apakah terjadi

penyimpangan dari batasan pencemaran air (Anonim, 2009). Baku mutu air

golongan A yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara

Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: Kep-02/MENKLH/I/ 1988.

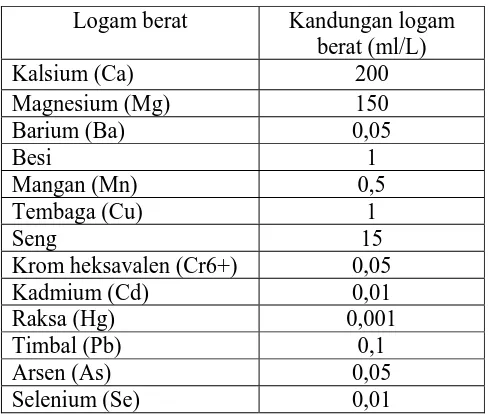

Tabel 2.1 Kandungan Maksimal Logam yang Diperbolehkan dalam Air (mg/L)

Sumber : Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No : Kep-02/MENKLH/1988

Logam berat Kandungan logam

berat (ml/L)

Krom heksavalen (Cr6+) 0,05

Logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenik (As), cadmium

(Cd), kromium (Cr), seng (Zn), dan nikel (Ni), merupakan salah satu bentuk

materi anorganik yang sering menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup

serius pada perairan. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada

perairan biasanya berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah

buangan industri dan pertambangan (Anonim, 2010).

Pencemaran logam berat tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan

penyakit pada konsumen, karena di dalam tubuh unsur yang berlebihan akan

mengalami detoksifikasi sehingga membahayakan manusia. Logam berat

umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup walaupun beberapa

diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui berbagai perantara, seperti

udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam

tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan

terakumulasikan. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka

waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan kesehatan manusia

(Anonim, 2007).

Menurut Hutagalung, 1984, pengendapan logam berat di suatu perairan

terjadi karena adanya anion karbonat hidroksil dan klorida. Menurut

Hutagalung, 1991, logam berat mempunyai sifat yang mudah mengikat bahan

organik dan mengendap di dasar perairan dan bersatu dengan sedimen sehingga

kadar logam berat dalam sedimen lebih tinggi dibanding dalam air (Anonim,

Menurut Bryan, 1976, logam berat yang masuk ke sistem perairan, baik

di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga

proses yaitu pengendapan, adsorbsi, dan absorbsi oleh organisme-organisme

perairan. Pada saat buangan limbah industri masuk ke dalam suatu perairan

maka akan terjadi proses pengendapan dalam sedimen. Hal ini menyebabkan

konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen meningkat. Logam berat yang

masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan,

pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di

perairan tersebut (Anonim, 2009).

II.1.1. Logam Berat Merkuri (Hg)

Sampai saat ini mercury bahan beracun yang tidak diketahui fungsi

positifnya bagi metaboilsma biokimia tubuh atau fisiologi mahluk hidup.

Mercury secara alami tidak ditemukan keberadaannya di dalam tubuh mahluk

hidup (Anonim, 2010).

Merkuri adalah polutan global dengan sifat fisika dan kimia yang

kompleks. Sumber utama alami merkuri adalah dari pelepasan gas dari tanah,

emisi dari gunung berapi, dan penguapan alami air. Kegiatan penambangan

logam-logam secara global juga secara tidak langsung menyumbang emisi

merkuri ke atmosfer. Merkuri digunakan secara luas dalam proses industri dan

pada bermacam-macam produk (spt batery, lampu, dan thermometer). Merkuri

juga banyak digunakan dalam dunia kedokteran gigi sebagai bahan isian

Perhatian terhadap keberadaan merkuri di lingkungan hidup meningkat

karena merkuri bisa muncul dalam bentuk dan sifat yang sangat beracun

(toxic). Merkuri umumnya berada di atmosfer dalam bentuk gas yang relatif

tidak reaktif. Panjangnya life time (umur) merkuri di atmosfer (lebih dari 1

tahun) menyebabkan polusi merkuri di atmosfer menjadi isu global, melewati

batas Negara (Anonim, 2010).

Proses biologis alami dapat menyebabkan merkuri ini mengalami

perubahan bentuk menjadi methylated form yang kemudian akan terakumulasi

dan terkonsentrasi pada organisme hidup seperti ikan. Bentuk-bentuk merkuri

ini: monomethyl mercuriy dan dimethyl mercury bersifat sangat beracun

(toxic), menjadi penyebab gangguan keracunan pada saraf pusat (Firlianasari,

2002).

Jalan utama masuknya merkuri ke tubuh manusia adalah melalui rantai

makanan, bukan melalui pernafasan. Sumber utama emisi merkuri adalah dari

kegiatan manufaktur chlorine di mercury cells, produksi logam-logam

non-ferrous, pembakaran batu bara dan crematorium (Anonim, 2010).

II.1.2. Logam Berat Timbal (Pb)

Timbal (Pb) adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan yang

lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur

mineral-mineral lain, terutama seng dan tembaga. Penggunaan timbal terbesar adalah

dalam industri baterai kendaraan bermotor seperti timbal metalik dan

komponen-komponennya. Timbal digunakan pada bensin untuk kendaraan, cat

debu sekitar jalan raya pada umumnya telah tercemar bensin bertimbal selama

bertahun-tahun, Sunu (2001) dalam Panjaitan, G.C (2009).

Pada manusia, timbal dapat mengakibatkan bermacam-macam dampak

biology, bergantung pada tingkatan dan durasi terpaannya. Dampak yang

bervariasi terjadi pada rentang dosis yang luas, dimana janin dan bayi lebih

rentan terkena dampak dibanding manusia dewasa (Firlianasari, 2002).

Meskipun kebanyakan jalan masuk timbal ke dalam tubuh adalah melalui

makanan, pada beberapa daerah, dimana sistem perpipaan air dan

plumbing-nya mengandung timbal, tingkat kontaminasi timbal ke dalam tubuh dapat jauh

lebih banyak melalu air minum. Demikian juga di area-area yang terletak

berdekatan dengan sumber emisi timbal, tanah, debu, serta cat pada

rumah-rumah tua atau tanah yang terkontaminasi timbal, kontaminasi melalui udara

dapat lebih tinggi (Anonim, 2010).

Pencemaran timbal pada bahan makanan terjadi terutama melalui

pengendapan debu yang mengandung bahan timbal ini dari udara serta hujan

yang membawa bahan ini ke tanaman perkebunan dan lahan pertanian

(Anonim, 2007).

Di Indonesia dan negara berkembang lain, tidak semua bahan bakar

minyak yang digunakan telah bebas timbal. Polusi timbal dari asap kendaraan

II.2. Dampak Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) dan Logam Berat Merkuri (Hg)

Tersebarnya logam berat di dalam perairan mengakibatkan terjadinya

pencemaran pada suatau badan air. Dampak dari masuknya material logam ke

dalam perairan adalah terserapnya logam tersebut dalam tubuh makhluk hidup

air, baik ikan maupun tumbuhan (Firda, F., 2002).

Berdasarkan penelitian 3 staff dosen Psikologi Universitas Surabaya

menunjukkan bahwa 80% dari populasi anak sekolah di kenjeran mengalami

kemunduran intelektual atau Slow learner. Sebagian besar anak-anak di

Kenjeran tersebut diketahui banyak mengkonsumsi ikan yang kemungkinan

besar tercemar logam berat (Anonim, 2007).

Kehidupan organisme perairan yang tercemar merkuri (Hg) akan

mengkonsumsi merkuri (Hg) jauh lebih tinggi dari organisme yang hidup di

perairan belum tercemar, contoh kasus Minamata dimana penduduk di sekitar

Teluk Minamata banyak mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri (Hg)

sekitar 2.600 – 6.600 ug metil-merkuri (Hg) kg, yaitu kandungan metil-merkuri

(Hg) dalam taraf yang meracun, sementara ambang batas yang ditentukan oleh

FAO/WHO yaitu maksimum 30 ug (Anonim, 2001).

Daud Anwar SKM, Mkes,1996, menyatakan dalam penelitiannya

menunjukkan bahwa darah dari sampel warga Kenjeran/Sukolilo mengandung

Merkuri (Hg) 2,48 ppb. Sedangkan pada penelitian terbaru A. Vera Hakim,

Pusat Kajian Regional Gizi Masyarakat Universitas Indonesia, menyatakan

darah ibu-ibu warga Kenjeran sebesar 2,8 mg/l (Ambang WHO/< 1 mg/l),

kandungan timah hitam (Pb) sebesar 416 mg/l (Ambang WHO/< 200 mg/l),.

Hasil tes terhadap air susu ibu juga menunjukkan adanya kandungan timbal

sebesar 543,2 mg/l (Normal<5 mg/l) (Anonim, 2007).

Apabila logam berat tersebut termakan oleh makhluk air dampak

terburuk adalah kematian pada organism tersebut yang mengakibatkan

kepunahan. Dan pada Organisme yang mampu mengakumulasi logam berat

lalu dikonsumsi oleh manusia maka dapat menyebabkan keguguran atau

kecacatan janin atau perubahan-perubahan psikologi lainnya. Sedangkan

terpaan pada tingkat yang tinggi dapat mengakibatkan dampak keracunan

biokimia pada manusia, yang selanjutnya dapat mengarah pada berbagai

problem seperti mengganggu proses sintesa hemoglobin, menyerang ginjal,

saluran pencernaan, persendian, dan sistem reproduksi, serta menimbulkan

kerusakan akut maupun kronis pada sistem saraf (Anonim, 2007).

Pada sedimen yang mengandung logam berat, khususnya mercuri (Hg)

dan timbal (Pb) termasuk bersifat toksik untuk kebanyakan tumbuhan.

Kontaminasi logam berat juga terjadi di daerah industri, baik yang berbentuk

debu ataupun garam dalam perairan di daerah industri tersebut. Kebanyakan

tumbuhan sensitive terhadap logam berat. Membukanya stomata dipengaruhi,

fotosintesis turun, respirasi terganggu dan akhirnya pertumbuhan terhambat.

Sebagian besar logam berat ini merupakan deposit di dinding sel-sel perakaran

Efek dari toksisitas logam berat terhadap tumbuhan pada umumnya

meliputi:

1. Dalam keadaan yang ekstrim dapat menghentikan pertumbuhan.

2. Menghambat fotosintesis.

3. Mengurangi kandungan klorofil.

4. Meningkatkan permialitas dan hilangnya ion kalium dari dalam sel.

Dampak yang diakibatkan oleh logam berat pada konsentrasi tinggi pada

tumbuhan akan menderita kerusakan akut dengan menampakkan gejala

seperti khlorosis, perubahan warna, nekrosis dan kematian seluruh bagian

tumbuhan (Anonim, 2006).

II.3. Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang

didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan

berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur. Komunitas vegetasi

ini umumnya tumbuh pada daerah intertidal dan supratidal yang cukup

mendapat aliran air, dan terlindung dari gelombang besar dan arus pasang-surut

yang kuat. Karena itu hutan mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk

yang dangkal, estuaria, delta dan daerah pantai yang terlindung (Anonim,

Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove

di suatu lokasi dalam anonim, 2009 adalah :

1. Fisiografi pantai (topografi)

Fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies dan

lebar hutan mangrove. Pada pantai yang landai, komposisi ekosistem mangrove

lebih beragam jika dibandingkan dengan pantai yang terjal. Hal ini disebabkan

karena pantai landai menyediakan ruang yang lebih luas untuk tumbuhnya

mangrove sehingga distribusi spesies menjadi semakin luas dan lebar. Pada

pantai yang terjal komposisi, distribusi dan lebar hutan mangrove lebih kecil

karena kontur yang terjal menyulitkan pohon mangrove untuk tumbuh.

2. Pasang (lama, durasi, rentang)

Pasang yang terjadi di kawasan mangrove sangat menentukan zonasi

Tumbuhan dan komunitas hewan yang berasosiasi dengan ekosistem

mangrove. Secara rinci pengaruh pasang terhadap pertumbuhan mangrove

dijelaskan sebagai berikut:

1) Lama pasang

a) Perubahan salinitas air dimana salinitas akan meningkat pada saat

pasang dan sebaliknya akan menurun pada saat air laut surut.

b) Perubahan salinitas yang terjadi sebagai akibat lama terjadinya pasang

merupakan faktor pembatas yang mempengaruhi distribusi spesies secara

horizontal.

c) Perpindahan massa air antara air tawar dengan air laut mempengaruhi

2) Durasi pasang

a) Struktur dan kesuburan mangrove di suatu kawasan yang memiliki

jenis pasang diurnal, semi diurnal, dan campuran akan berbeda.

b) Komposisi spesies dan distribusi areal yang digenangi berbeda

menurut durasi pasang atau frekuensi penggenangan. Misalnya :

penggenagan sepanjang waktu maka jenis yang dominan adalah

Rhizophora mucronata dan jenis Bruguiera serta Xylocarpus

kadang-kadang ada.

3) Rentang pasang (tinggi pasang)

a) Akar tunjang yang dimiliki Rhizophora mucronata menjadi lebih

tinggi pada lokasi yang memiliki pasang yang tinggi dan sebaliknya.

b) Pneumatophora Sonneratia sp menjadi lebih kuat dan panjang pada

lokasi yang memiliki pasang yang tinggi.

3. Gelombang dan arus

1) Gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem

mangrove. Pada lokasi-lokasi yang memiliki gelombang dan arus yang

cukup besar biasanya hutan mangrove mengalami abrasi sehingga terjadi

pengurangan luasan hutan.

2) Gelombang dan arus juga berpengaruh langsung terhadap distribusi

3) Spesies misalnya buah atau semai Rhizophora terbawa gelombang dan

arus sampai menemukan substrat yang sesuai untuk menancap dan akhirnya

4) Gelombang dan arus berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi

pantai dan pembentukan padatan-padatan pasir di muara sungai. Terjadinya

sedimentasi dan padatan-padatan pasir ini merupakan substrat yang baik

untuk menunjang pertumbuhan mangrove.

5) Gelombang dan arus mempengaruhi daya tahan organisme akuatik

melalui transportasi nutrien-nutrien penting dari mangrove ke laut.

Nutrien-nutrien yang berasal dari hasil dekomposisi serasah maupun yang berasal

dari runoff daratan dan terjebak di hutan mangrove akan terbawa oleh arus

dan gelombang ke laut pada saat surut.

4. Iklim (cahaya,curah hujan, suhu, angin)

Mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik

(substrat dan air). Pengaruh iklim terhadap pertimbuhan mangrove melalui

cahaya, curah hujan, suhu, dan angin :

1) Cahaya

a) Cahaya berpengaruh terhadap proses fotosintesis, respirasi, fisiologi,

dan struktur fisik mangrove.

b) Intensitas, kualitas, lama (mangrove adalah tumbuhan long day plants

yang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi sehingga sesuai untuk

hidup di daerah tropis) pencahayaan mempengaruhi pertumbuhan

mangrove.

c) Laju pertumbuhan tahunan mangrove yang berada di bawah naungan

sinar matahari lebih kecil dan sedangkan laju kematian adalah

d) Cahaya berpengaruh terhadap perbungaan dan germinasi dimana

tumbuhan yang berada di luar kelompok (gerombol) akan menghasilkan

lebih banyak bunga karena mendapat sinar matahari lebih banyak

daripada tumbuhan yang berada di dalam gerombol.

2) Curah hujan

a) Jumlah, lama, dan distribusi hujan mempengaruhi perkembangan

tumbuhan mangrove.

b) Curah hujan yang terjadi mempengaruhi kondisi udara, suhu air,

salinitas air dan tanah.

c) Curah hujan optimum pada suatu lokasi yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan mangrove adalah yang berada pada kisaran 1500-3000

mm/tahun.

3) Suhu

a) Suhu berperan penting dalam proses fisiologis (fotosintesis dan

respirasi).

b) Produksi daun baru Avicennia marina terjadi pada suhu 18-20ºC dan

jika suhu lebih tinggi maka produksi menjadi berkurang.

c) Rhizophora stylosa, Ceriops, Excocaria, Lumnitzera tumbuh optimal

pada suhu 26-28C.

d) Bruguiera tumbuah optimal pada suhu 27C, dan Xylocarpus tumbuh

optimal pada suhu 21-26C.

4) Angin

b) Angin merupakan agen polinasi dan diseminasi biji sehingga

membantu terjadinya proses reproduksi tumbuhan mangrove.

5. Salinitas

1) Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar

antara 10-30 ppt.

2) Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan

zonasi mangrove, hal ini terkait dengan frekuensi penggenangan.

3) Salinitas air akan meningkat jika pada siang hari cuaca panas dan dalam

keadaan pasang.

4) Salinitas air tanah lebih rendah dari salinitas air.

6. Oksigen terlarut

1) Oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasah karena

bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer membutuhkan

oksigen untuk kehidupannya.

2) Oksigen terlarut juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis.

3) Oksigen terlarut berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan

kondisi terendah pada malam hari.

7. Subtrat

1) Rhizophora mucronata dapat tumbuh baik pada substrat yang

dalam/tebal dan berlumpur.

3) Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan

tegakan Misalnya jika komposisi substrat lebih banyak liat (clay) dan debu

(silt) maka tegakan menjadi lebih rapat.

4) Konsentrasi kation Na>Mg>Ca atau K akan membentuk konfigurasi

hutan Avicennia/Sonneratia/Rhizophora/Bruguiera.

5) Mg>Ca>Na atau K yang ada adalah Nipah.

6) Ca>Mg, Na atau K yang ada adalah Melauleuca.

8. Hara

Unsur hara yang terdapat di ekosistem mangrove terdiri dari hara inorganik

(P,K,Ca,Mg,Na) dan organik(Allochtonous dan Autochtonous (fitoplankton,

bakteri, alga).

Hutan mangrove yang umumnya didominasi oleh pohon mangrove dari

empat genera (Rhizophora, Avicennia, Sonneratia dan Bruguiera), memiliki

kemampuan adaptasi yang khas untuk dapat hidup dan berkembang pada

substrat berlumpur yang sering bersifat asam dan anoksik. Kemampuan

adaptasi ini meliputi:

1. Adaptasi Terhadap Kadar Oksigen Rendah

Pohon mangrove memiliki sistem perakaran yang khas bertipe cakar

ayam, penyangga, papan dan lutut. Sistem perakaran cakar ayam yang

menyebar luas di permukaan substrat, memiliki sederet cabang akar berbentuk

pinsil yang tumbuh tegak lurus ke permukaan substrat. Cabang akar ini disebut

pneumatofora dan berfungsi untuk mengambil oksigen (Avicennia spp.,

dengan sistem perakaran cakar ayam, dimana akar-akar penyangga tumbuh dari

batang pohon menembus permukaan substrat. Pada akar penyangga ini tidak

ditemukan pneumatofora seperti pada akar cakar ayam (Rhizophora spp) dan

akar lutut (Bruguiera spp.), tapi mempunyai lobang-lobang kecil yang disebut

lentisel yang juga berfungsi untuk melewatkan udara (mendapatkan oksigen).

2. Adaptasi Terhadap Kadar Garam Tinggi

Berdaun tebal dan kuat yang mengandung kelenjar-kelenjar garam

untuk dapat menyekresi garam. Mempunyai jaringan internal penyimpan air

untuk mengatur keseimbangan garam. Daunnya memiliki struktur stomata

khusus untuk mengurangi penguapan.

1) Mangrove yang dapat mensekresi garam (salt-secretors).

Jenis mangrove ini memiliki salt glands di daun yang memungkinkan

untuk mensekresi cairan Na+ dan Cl-.

contoh : Aegiceras, Aegialitis, Avicennia, Sonneratia, Acanthus,

Laguncularia.

2) Mangrove yang tidak dapat mensekresi garam (salt-excluders).

Mangrove jenis ini memiliki ultra filter di akarnya sehingga air dapat

diserap dan garam dapat dicegah masuk ke dalam jaringan.

contoh : Rhizophora, Ceriops, Sonneratia, Avicennia, Osbornia, Bruguiera,

Excoecaria, Aegiceras, Aegialitis, Acrostichum, Lumnitzera, Hibiscus,

Eugenia.

3) Mangrove yang dapat mengakumulasi garam di dalam jaringan tubuhnya

contoh : Xylocarpus, Excoecaria, Osbornia, Ceriops, Bruguiera.

Beraneka jenis tumbuhan ini dijumpai di hutan bakau. Akan tetapi hanya

sekitar 54 spesies dari 20 genera, anggota dari sekitar 16 suku, yang dianggap

sebagai jenis-jenis mangrove sejati. Yakni jenis-jenis yang ditemukan hidup

terbatas di lingkungan hutan mangrove dan jarang tumbuh di luarnya (Anonim,

2009).

Menurut Noor dkk, 1999, menyatakan dari jenis-jenis itu, sekitar 39

jenisnya ditemukan tumbuh di Indonesia; menjadikan hutan bakau Indonesia

sebagai yang paling kaya jenis di lingkungan Samudera Hindia dan Pasifik.

Total jenis keseluruhan yang telah diketahui, termasuk jenis-jenis mangrove

ikutan, adalah 202 spesies (Anonim, 2009).

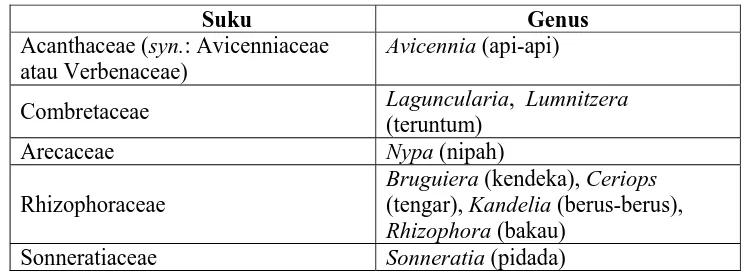

Menurut Tomlinson 1986 dalam anonim, 2009, daftar suku dan genus

mangrove sejati, beserta jumlah jenisnya :

1. Penyusun utama

Tabel 2.2 Daftar Suku dan Genus Mangrove Penyusun Utama

Suku Genus

Acanthaceae (syn.: Avicenniaceae atau Verbenaceae)

Avicennia (api-api)

Combretaceae Laguncularia, Lumnitzera

2. Penyusun minor

Tabel 2.3 Daftar Suku dan Genus Mangrove Penyusun Minor

Suku Genus

Acanthaceae Acanthus (jeruju), Bravaisia

Bombacaceae Camptostemon Cyperaceae Fimbristylis (mendong)

Euphorbiaceae Excoecaria (kayu buta-buta) Lythraceae Pemphis (cantigi laut) Meliaceae Xylocarpus (nirih) Myrsinaceae Aegiceras (kaboa)

Myrtaceae Osbornia Pellicieraceae Pelliciera

Plumbaginaceae Aegialitis

Pteridaceae Acrostichum (paku laut)

Rubiaceae Scyphiphora Sterculiaceae Heritiera (dungun)

Sumber : URL:http://id.Wikipedia.org

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran

yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi,

serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit

jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini dan jenis-jenis ini

kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi

dan evolusi (Anonim, 2009).

Sebagai suatu ekosistem khas wilayah pesisir, hutan mangrove memiliki

beberapa fungsi ekologis penting :

1. Sebagai peredam gelombang dan angin badai, pe-lindung pantai dari abrasi,

penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air

2. Sebagai tumbuhan tingkat tinggi yang mampu mentransporranspor logam

berat yang diserap dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat

didistribusikan ke seluruh bagian tubuh.

3. Sebagai penghasil sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari daun

dan dahan pohon mangrove yang rontok. Sebagian dari detritus ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi para pemakan detritus, dan

sebagian lagi diuraikan secara bakterial menjadi mineral-mineral hara yang

berperan dalam penyuburan perairan.

4. Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makanan (feeding

ground) dan daerah pemijahan (spawning ground) bermacam biota perairan

(ikan, udang dan kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan pantai maupun

lepas pantai (Anonim, 2009).

Hutan mangrove dimanfaatkan terutama sebagai penghasil kayu untuk

bahan konstruksi, kayu bakar, bahan baku untuk membuat arang, dan juga

untuk dibuat pulp. Di samping itu ekosistem mangrove dimanfaatkan sebagai

pemasok larva ikan dan udang alam (Anonim, 2009).

II.4. Landasan teori

II.4.1. Proses Penyerapan Akar Mangrove Terhadap Logam Berat

Komunitas mangrove sering kali mendapatkan suplai bahan polutan

seperti logam berat yang berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan

mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakumulasi logam berat yang

berada pada wilayah perairan.

Proses absorpsi pada tumbuhan terjadi seperti pada hewan dengan

berbagai proses difusi, dan istilah yang digunakan adalah translokasi. Transpor

ini terjadi dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat didistribusikan ke

seluruh bagian tubuh.

Menurut Soemirat (2003) dalam Panjaitan, G.C. (2009), menyatakan

bahwa proses absorpsi dapat terjadi lewat beberapa bagian tumbuhan, yaitu :

1. Akar, terutama untuk zat anorganik dan zat hidrofilik.

2. Daun bagi zat yang lipofilik.

3. Stomata untuk masukan gas.

Tumbuhan mangrove mampu mengalirkan oksigen melalui akar ke

dalam sedimen tanah untuk mengatasi kondisi anaerob pada sedimen tersebut.

Jika logam berat memasuki jaringan, terdapat mekanisme yang sangat jelas,

pengambilan (up taken) logam berat oleh tumbuhan di lahan basah adalah

melalui penyerapan dari akar, setelah itu tumbuhan dapat melepaskan senyawa

kelat, seperti protein dan gukosida yang berfungsi mengikat logam dan

dikumpulkan ke jaringan tubuh kemudian ditransportasikan ke batang, daun

dan bagian lainnya, sedangkan ekskresinya terjadi melalui transpirasi (Anonim,

Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk menyerap ion-ion dari

lingkungan ke dalam tubuh melalui membrane sel. Dua sifat penyarapan ion

dari tumbuhan, yaitu:

1. Faktor konsentrasi, yaitu kemampuan tumbuhan dalam mengakumulasi ion

sampai tingkat konsentrasi tertentu bahkan dapat mencapai beberapa tingkat

dari konsentrasi ion di dalam mediumnya.

2. Perbedaal kuantitatif akan kebutuhan hara yang brebeda pada tiap jenis

tumbuhan (Fitter dan Hay, 1991) dalam anonim (2009).

Beraneka ragam unsur dapat ditemukan di dalam tubuh tumbuhan, tetapi tidak

berarti bahwa seluruh unsur-unsur tersebut dibutuhkan tumbuhan untuk

kelangsungan hidupnya.

Unsur hara dapat kontak dengan pernukaan akar melalui :

1. Secara difusi dalam larutan tanah.

2. Secara pasif oleh aliran air tanah.

3. Akar tumbuh ke arah posisis hara dalam matrik tanah.

Serapan hara oleh akar dapat bersifat akumulatif, selektif, satu arah, dan tidak

dapat jenuh. Penyerapan hara pada waktu yang lama menyebabkan konsentrasi

hara dalam sel jauh lebuh tinggi ini disebut sebagai akumulasi hara.

Menurut Fitter dan Hay (1991) dalam Panjaitan, G.C. (2009), mekanisme

yang mungkin dilakukan oleh tumbuhan untuk menghadapi konsentrasi toksik

adalah :

1. Penanggulangan, jika konsentrasi internal harus dihadapi maka ion-ion akan

toleran di dalam sitoplasma. Terdapat empat pendekatan dalan

penanggulangan :

1) Lokalisasi (intraseluler dan ekstraseluler) pada umunnya di akar.

2) Ekskresi, secara aktif melalui kelenjar pada tajuk atau secara pasif

melalui akumulasi pada daun-daun tua yang diikuti dengan absisi daun.

3) Dilusi (melemahkan), yaitu melalui pengenceran.

4) Inaktivasi secara kimia.

2. Toleransi, yaitu tumbuhan mengembangkan sistem metabolik yang dapat

berfungsi pada konsentrasi toksik.

Tumbuhan yang tumbuh di air akan terganggu oleh bahan kimia toksik

dalam limbah. Pengaruh polutan terhadap tumbuhan dapat berbeda tergantung

pada macam polutan, konsentrasinya, dan lamanya polutan itu berada.

Menurut Fitter (1982) dalam anonim (2009), mekanisme yang mungkin

dilakukan oleh tumbuhan untuk menghadapi konsentrasi toksik adalah

penanggulangan (ameliorasi) untuk meminimumkan pengaruh toksin terdapat

empat pendekatan:

1. Lokalisasi (intraseluler atau ekstraseluler); biasanya pada organ akar.

2. Ekskresi secara aktif melalui kelenjar pada tajuk atau secara pasif melalui

akumulasi pada daun-daun tua yang diikuti dengan pengguguran daun.

3. Dilusi (melemahkan) melalui pengenceran.

4. Inaktivasi secara kimia.

Disamping itu, sistem perakaran tumbuhan mangrove yang besar dan

tersebarnya bahan tercemar ke area yang lebih luas dan memungkinkan

tersebarnya bahan pencemar secara fisik. Terserap dan tertahannya logam berat

oleh lapisan rhizosfer disekitar akar menyebabkan terjadinya penurunan tajam

konsentrasi logam berat pada permukaan atas lapisan sedimen dan mencegah

perpindahan keperairan pantai disekitarnya.

Silva dkk, 1990 dalam anonim (2009), melaporkan bahwa sedimen

dimana komunitas mangrove tumbuh di Teluk Sepetiba, Rio De Janerio, Brasil,

logam beratb timbal (Pb) hampir mencapai 100% dari total kandungan logam

berat pada ekosistem mangrove tersebut.

II.4.2. Mangrove

Mangrove adalah tanaman yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau

yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.

Tanaman ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran

dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari

gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan

mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu (Anonim, 2009).

Jenis mangrove yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

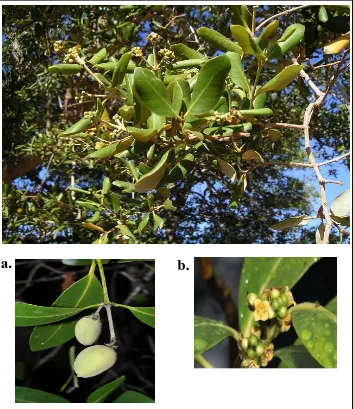

1. Avicennia Marina

1) Deskripsi : Belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar,

ketinggian pohon mencapai 30 meter. Memiliki sistem perakaran horizontal

yang rumit dan berbentuk pensil (atau berbentuk asparagus), akar nafas tegak

terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan tangkai daun

berwarna kuning, tidak berbulu.

2) Daun : Bagian atas permukaan daun ditutupi bintik-bintik kelenjar

berbentuk cekung. Bagian bawah daun putih- abu-abu muda. Unit dan letak:

sederhana & berlawanan. Bentuk: elips, bulat memanjang, bulat telur terbalik.

Ujung: meruncing hingga membundar. Ukuran: 9 x 4,5 cm.

3) Bunga : Seperti trisula dengan bunga bergerombol muncul di ujung

tandan, bau menyengat, nektar banyak. Letak: di ujung atau ketiak tangkai

atau tandan bunga. Formasi: bulir (2-12 bunga per tandan). Daun Mahkota: 4,

kuning pucat-jingga tua, 5-8 mm. Kelopak Bunga: 5. Benang sari: 4.

4) Buah : Buah agak membulat, berwarna hijau agak keabu-abuan.

Permukaan buah berambut halus (seperti ada tepungnya) dan ujung buah agak

tajam seperti paruh. Ukuran: sekitar 1,5x2,5 cm.

5) Ekologi : Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai yang terlindung,

memiliki kemampuan menempati dan tumbuh pada berbagai habitat

pasang-surut, bahkan di tempat asin sekalipun. Jenis ini merupakan salah satu jenis

tumbuhan yang paling umum ditemukan di habitat pasang-surut. Akarnya

sering dilaporkan membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses

pembentukan tanah timbul. Jenis ini dapat juga bergerombol membentuk

suatu kelompok pada habitat tertentu. Berbuah sepanjang tahun,

kadang-kadang bersifat vivipar. Buah membuka pada saat telah matang, melalui

lapisan dorsal. Buah dapat juga terbuka karena dimakan semut atau setelah

6) Penyebaran : Tumbuh di Afrika, Asia, Amerika Selatan, Australia,

Polynesia dan Selandia Baru. Ditemukan di seluruh Indonesia.

7) Manfaat : Daun digunakan untuk mengatasi kulit yang terbakar. Resin

yang keluar dari kulit kayu digunakan sebagai alat kontrasepsi. Buah dapat

dimakan. Kayu menghasilkan bahan kertas berkualitas tinggi. Daun

digunakan sebagai makanan ternak.

Gambar 2.1 Mangrove Avicennia marina a. Buah ; b. Bunga.

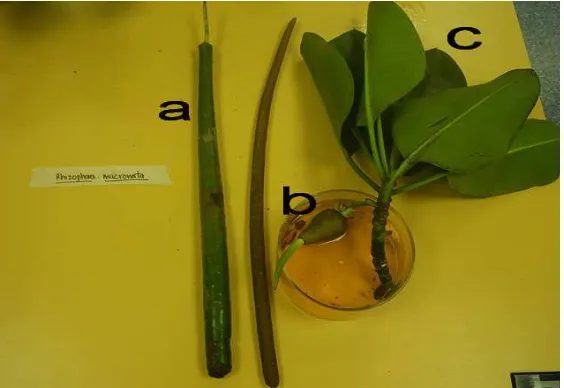

2. Rhizophora Mucronata

1) Deskripsi : Pohon dengan ketinggian mencapai 27 m, jarang melebihi 30

m. Batang memiliki diameter hingga 70 cm dengan kulit kayu berwarna

gelap hingga hitam dan terdapat celah horizontal. Akar tunjang dan akar

udara yang tumbuh dari percabangan bagian bawah.

2) Daun : Daun berkulit. Gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm.

Pinak daun terletak pada pangkal gagang daun berukuran 5,5-8,5 cm. Unit

dan Letak: sederhana dan berlawanan. Bentuk: elips melebar hingga bulat

memanjang. Ujung: meruncing. Ukuran: 11-23 x 5-13 cm.

3) Bunga : Gagang kepala bunga seperti cagak, bersifat biseksual,

masing-masing menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5-5 cm. Letak:

di ketiak daun. Formasi: Kelompok (4-8 bunga per kelompok). Daun

mahkota: 4; putih, berambut 9 mm. Kelopak bunga: 4; kuning pucat,

panjangnya 13-19 mm. Benang sari: 8; tak bertangkai.

4) Buah : Buah lonjong/panjang hingga berbentuk telur berukuran 5-7 cm,

berwarna hijaukecoklatan, seringkali kasar di bagian pangkal, berbiji

tunggal. Hipokotil silindris, kasar dan berbintil. Leher kotilodon kuning

ketika matang. Ukuran: Hipokotil: panjang 36-70 cm dan diameter 2-3 cm.

5) Ekologi : Di areal yang sama dengan R.apiculata tetapi lebih toleran

terhadap substrat yang lebih keras dan pasir. Pada umumnya tumbuh dalam

kelompok, dekat atau pada pematang sungai pasang surut dan di muara

sungai, jarang sekali tumbuh pada daerah yang jauh dari air pasang surut.

tanah yang kaya akan humus. Merupakan salah satu jenis tumbuhan

mangrove yang paling penting dan paling tersebar luas. Perbungaan terjadi

sepanjang tahun. Anakan seringkali dimakan oleh kepiting, sehingga

menghambat pertumbuhan mereka. Anakan yang telah dikeringkan dibawah

naungan untuk beberapa hari akan lebih tahan terhadap gangguan kepiting.

Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya akumulasi tanin dalam jaringan

yang kemudian melindungi mereka.

6) Manfaat : Kayu digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Tanin dari

kulit kayu digunakan untuk pewarnaan, dan kadang-kadang digunakan

sebagai obat.

Gambar 2.3 Bagian Organ Mangrove Rhizophora Mucronata a. Buah ; b. Bunga ; c. Daun

3. Bruguiera Gymnorhiza

1) Deskripsi : Pohon yang selalu hijau dengan ketinggian kadang-kadang

mencapai 30 m. Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga

kasar, berwarna abu-abu tua sampai coklat (warna berubah-ubah). Akarnya

seperti papan melebar ke samping di bagian pangkal pohon, juga memiliki

sejumlah akar lutut.

2) Daun : Daun berkulit, berwarna hijau pada lapisan atas dan hijau

kekuningan pada bagian bawahnya dengan bercak-bercak hitam (ada juga

yang tidak). Unit & Letak: sederhana & berlawanan. Bentuk: elips sampai

elips-lanset. Ujung: meruncing Ukuran: 4,5-7 x 8,5-22 cm.

3) Bunga : Bunga bergelantungan dengan panjang tangkai bunga antara

Mahkota: 10-14; putih dan coklat jika tua, panjang 13-16 mm. Kelopak

Bunga: 10-14; warna merah muda hingga merah; panjang 30-50.

4) Buah : Buah melingkar spiral, bundar melintang, panjang 2-2,5 cm.

Hipokotil lurus, tumpul dan berwarna hijau tua keunguan. Ukuran:

Hipokotil: panjang 12-30 cm dan diameter 1,5-2 cm.

5) Ekologi : Merupakan jenis yang dominan pada hutan mangrove yang

tinggi dan merupakan ciri dari perkembangan tahap akhir dari hutan pantai,

serta tahap awal dalam transisi menjadi tipe vegetasi daratan. Tumbuh di

areal dengan salinitas rendah dan kering, serta tanah yang memiliki aerasi

yang baik. Jenis ini toleran terhadap daerah terlindung maupun yang

mendapat sinar matahari langsung. Mereka juga tumbuh pada tepi daratan

dari mangrove, sepanjang tambak serta sungai pasang surut dan payau.

Ditemukan di tepi pantai hanya jika terjadi erosi pada lahan di hadapannya.

Substrat-nya terdiri dari lumpur, pasir dan kadang-kadang tanah gambut

hitam. Kadang-kadang juga ditemukan di pinggir sungai yang kurang

terpengaruh air laut, hal tersebut dimungkinkan karena buahnya terbawa

arus air atau gelombang pasang. Regenerasinya seringkali hanya dalam

jumlah terbatas. Bunga dan buah terdapat sepanjang tahun. Bunga relatif

besar, memiliki kelopak bunga berwarna kemerahan, tergantung, dan

mengundang burung untuk melakukan penyerbukan.

6) Penyebaran : Dari Afrika Timur dan Madagaskar hingga Sri Lanka,

7) Manfaat : Bagian dalam hipokotil dimakan (manisan kandeka), dicampur

dengan gula. Kayunya yang berwarna merah digunakan sebagai kayu bakar

dan untuk membuat arang.

Gambar 2.4 Mangrove BruyguieraGymnorhiza

BAB III

METODE PENELITIAN

III. 1. Bahan Penelitian

1. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan

Bruguiera gymnorrhiza umur 4 bulan.

2. Tanah taman dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1.

3. Air rawa belakang FTSP (aklimatisasi).

4. Limbah artificial.

5. Air mineral.

.

III. 2. Peralatan Penelitian

1. Bak plastik dengan volume 9,33 liter

III. 3. Prosedur Penelitian

1. Tanah taman dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, campur rata

lalu masukkan ke dalam bak plastik setinggi 16,5 cm.

2. Setelah itu tanam tumbuhan mangrove ke dalam bak.

3. Beri tanda pada bak setinggi 5 cm diatas permukaan tanah untuk

penambahan air rawa belakang FTSP. Lalu masukkan air rawa belakang

FTSP sampai ketinggian yang telah ditentukan.

4. Proses aklimatisasi sampai tanaman mangrove tumbuh tunas.

5. Setelah tumbuh tunas, lakukan penambahan konsentrasi logam berat

timbal (Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 150 ppm.

6. Amati perubahan morfologi tumbuhan mangrove 1 minggu sekali.

7. Penyiraman dilakukan 2 minggu sekali dengan ketinggian air 5 cm diatas

permukaan tanah. Penyiraman menggunakan air mineral.

III. 4. Peubah

1. Jenis tanaman mangrove :

1) Avicennia marina

2) Rhizophora mucronata

3) Bruguiera gymnorrhiza

2. Limbah artificial :

1) Timbal (Pb)

2) Merkuri (Hg)

3. Pemaparan logam berat, 1 – 5 minggu.

III. 5. Tetapan

1. Konsentrasi logam berat timbal (Pb) 50 ppm

III. 6. Kerangka Penelitian

III. 7. Prosedur Analisa Organolaptik

Setelah proses aklimatisasi selesai ditandai dengan tumbuhnya tunas,

maka dilakukan pengamatan morfologi tumbuhan mangrove mulai minggu

ke-1 sampai dengan minggu ke-5.

Judul

Kemampuan Tanaman Mangrove untuk Menyerap Logam Merkuri (Hg) dan Timbal (Pb)

Persiapan Alat dan Bahan Studi Literatur

Proses Aklimatisasi

Analisa Hasil

Pembahasan Hasil

III. 8. Prosedur Analisa Laboratorium

1. Sampel akar yang telah diambil dari lokasi pengamatan dicuci untuk

menghilangkan lumpur yang melekat pada organ tanaman, bersama sedimen

kemudian dioven pada suhu ±101oC selama 3 jam untuk mendapatkan kadar

air 1%.

2. Setelah kering sampel dihaluskan hingga menjadi serbuk. Sampel tanaman

dihaluskan dengan menggunakan blender, sedangkan sampel sedimen

dihaluskan dengan cara digerus.

3. Serbuk sampel tanaman dan sedimen kemudian ditimbang sebanyak 5-8

gram.

4. Sampel didestruksi secara kimia. Sampel dimasukkan ke dalam beaker

glass pyrex ditambahkan 15 ml HCl pekat dan 5 ml HNO3 pekat dan mulut

beaker ditutup dengan kaca arloji.

5. Selanjutnya dilakukan pengenceran sampel dengan 50-100 ml aquades.

Kemudian shake larutan sampel ± 30 menit supaya homogen.

6. Larutan sampel tersebut diukur atau dimasukan ke alat Spektro Pharo 100.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Pengamatan Morfologi

Pengamatan dilakukan setelah proses aklimatisasi selesai, baik pada

kontrol maupun pada media tanam yang telah ditambahkan logam berat timbal

(Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 150 ppm pada

mansing-masing bak tanaman mangrove jenis :

1. Avicennia Marina : pada bak kontrol mulai tumbuh tunas baru sebanyak 4

tunas pada minggu ke-2, pada minggu ke-4, terdapat 3 daun tua yang mulai

menguning. Menguningnya daun pada minggu ke-4 adalah wajar dikarenakan

usia daun yang sudah tua yang berada pada bagian paling bawah batang. Dan

pada minggu ke-5 selain tunas yang berkembang, tidak ada perkembangan

yang berarti.

Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi

logam berat mulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-2 hanya

terdapat tunas yang terus berkembang pada bak-1 sampai dengan bak-5. Mulai

terjadi gangguan pada tanaman berupa menguningnya beberapa daun dan

tampak layu, baik pada 3 sampai dengan 5. Di minggu ke-4, pada

bak-4 dan bak-5 jumlah daum yang menguning trus bertambah. Sampai pada

minggu ke-5 pertumbuhan terhenti, daun perlahan berubah warna menjadi

coklat dan akhirnya kering atau mati. Perubahan warna pada daun merupakan

akibat terjadinya gangguan terhadap proses pembentukan klorofil atau yang

dikenal dengan istilah klorosis. Jika pembentukkan klorofil terganggu, maka

proses fotosintesis juga akan terganggu, pada akhirnya akan mengganggu

pertumbuhan yang mengakibatkan kematian tanaman. Hal ini sangat bertolak

belakang pada kontrol karena pada kontrol tanaman tumbuh dengan normal

dengan adanya tunas yang terus berkembang.

2. Rhizophora Mucronata : pada bak kontrol, terjadi pertumbuhan tunas pada

minggu ke-1 muncul 2 tunas baru pada batang muda di sisi kanan dan kiri. Di

lanjutkan pada sampai dengan minggu ke-5 pertumbuhan batang muda

semakin berkembang.

Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi

logam, untuk minggu ke-1 mulai dari bak-1 sampai dengan bak-5 tidak ada

perkembangan yang berarti. Demikian pula yang terjadi pada minggu ke-2,

hanya pada bak-2 terdapat 1 daun menguning. Di minggu ke-3 pada bak-3

terdapat 1 daun menguning sedangkan pada bak ke-4 sampai dengan bak ke-5

mulai terjadi gangguan pada tanaman menjadi layu sampai pada minggu ke-4

terdapat 2 daun menguning di bak-5 diikuti pada minggu ke-5 tanaman tidak

mengalami perubahan. Hal semacam ini hampir sama dengan yang dialami

oleh tanaman mangrove jenis Avicennia Marina, pada kontrol tanaman tumbuh

dengan normal karena proses fotosintesis tetap berjalan. Sedangkan dari

minggu ke-3 tumbuhan sudah mulai layu, sampai dengan minggu ke-5 tidak

ada perubahan yang berarti dan akar tumbuhan mangrove terus menyerap dan

merupakan dampak dari toksik logam berat pada tumbuhan, yang

mengakibatkan terhambatnya proses foto sintesis pada tumbuhan.

3. Bruguiera Gimnorhiza : pada bak kontrol, terjadi pertumbuhan tunas pada

minggu ke-2 dan 1 daun menguning . Di minggu ke-3 sampai dengan minggu

ke-5 hanya terjadi tunas yang berkembang.

Sedangkan pada masing-masing bak yang telah ditambahkan konsentrasi

logam berat, pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 hanya terdapat

tunas yang mengembang. Minggu ke-5 di bak-5 mulai muncul tunas dan

terdapat 1 daun tua yang mulai menguning.

Bila dibandingkan dengan kontrol, perkembangan pada bak yang telah

ditambahkan konsentrasi logam berat lebih lambat dengan tunas yang mulai

tumbuh lagi pada minggu ke-5.

IV.2.Penyerapan Logam Berat Timbal (Pb) dan Logam Berat Merkuri

(Hg) pada Tanaman Mangrove

Tanaman mempunyai kemampuan mengakumulasi zat pencemar.

Mangrove merupakan tumbuhan tingkat tinggi di kawasan pantai yang dapat

berfungsi untuk menyerap bahan-bahan organik dan non-organik sehingga

dapat dijadikan bioindikator logam berat (Wittig 1993). Melalui akarnya,

vegetasi ini dapat menyerap logam-logam berat yang terdapat pada sedimen

maupun kolom air dan pangkal ranting dan daun muda pada ujung ranting

Tabel 4.1. Pengaruh Waktu Pemaparan dan Jenis Mangrove Terhadap Kadar Logam Berat pada Media Tanam dan Akar

Jenis Mangrove

Kadar Logam Berat Timbal (Pb) ppm Kadar Logam Berat Merkuri (Hg) ppm Hari-0

(Aklimatisasi) Minggu-5

Hari-0

(Aklimatisasi) Minggu-5

Media Media Akar Media Media Akar

Avicennia Marina 10,4 3,31 5,42 27,412 4,72 13,83

Rhizophora

Mucronata 10,4 2,92 5,19 27,412 7,61 13,82

Bruguiera Gimnorhiza 10,4 3,76 4,22 27,412 5,97 11,00

Sumber : Hasil Pengamatan

Pada tabel 4.1, media tanam telah mengandung kadar logam berat timbal

(Pb) sebesar 10,4 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar 27,412 dari hari-0

(Aklimatisasi). Setelah proses aklimatisasi selesai dengan ditandainya

pertumbuhan tunas maka penelitian berjalan dengan penambahan konsentrasi

logam berat timbal (Pb) sebesar 50 ppm dan logam berat merkuri (Hg) sebesar

150 ppm pada media tanam di minggu-1.

Pada tabel 4.1, kandungan logam berat yang terdapat pada

masing-masing bak telah jauh berkurang dengan jangka waktu 5 minggu. Akar

mangrove jenis Avicennia marina mampu mengakumulasi logam berat merkuri

(Hg) paling tinggi sebesar 13,83 ppm sedangkan untuk logam berat timbal (Pb)

sebesar 5,42 ppm. Hal tersebut membuktikan bahwa perlakuan yang diterapkan

pada tanaman membuat akar mangrove mampu menyerap logam berat yang

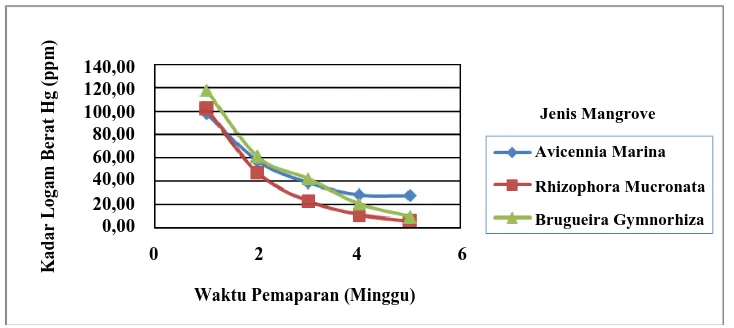

Gambar 4.1. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove

Dari gambar 4.1, mununjukan penurunan kadar logam berat merkuri (Hg)

pada media dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 dengan pemaparan

150 ppm, secara berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar

98,20 ppm, 57,98 ppm, 38,91 ppm, 28,83 ppm, 28,21 ppm; jenis mangrove

Rhizophora Mucronata sebesar 102,93 ppm, 48,02 ppm, 23,46 ppm, 11,72

ppm, 6,35 ppm; dan jenis mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 118,44

ppm, 61,79 ppm, 42,66 ppm, 21,07 ppm, 10,09 ppm.

Dari hasil analisa mununjukan bahwa penurunan kandungn logam berat

merkuri (Hg) pada media yang paling rendah berada pada minggu ke-5 dengan

pemaparan 150 ppm secara berturut-turut pada masing-masing media tanam

yang ditanami jenis mangrove Rhizophora Mucronata, Bruguiera

Gymnorrhiza, dan Avicennia Marina dengan hasil berturut-turut sebesar 6,35

Ternyata perlakuan pada tanaman mangrove tersebut mampu

menurunkan kadar logam berat merkuri (Hg) pada masing-masing media

tanam.

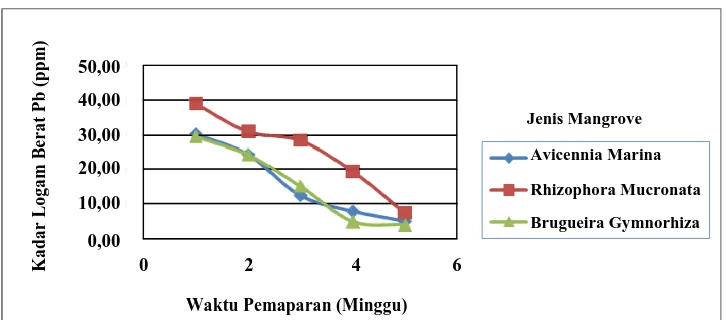

Gambar 4.2. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove

Pada gambar 4.2 diatas tidak jauh beda dengan hasil kandungan logam

berat timbal (Pb) dalam media tanam, hal ini dikarenakan akar merupakan

organ tanaman yang kontak langsung dengan media tanam dan sekaligus

berfungsi menyerap unsur hara kemudian ditranslokasikan ke bagian organ

lain. Maka semakin lama pemaparan semakin banyak pula logam berat yang

diakumulasi oleh akar tumbuhan mangrove tersebut.

Dari gambar 4.2, mununjukan penurunan kadar logam berat timbal (Pb)

pada media dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 dengan pemaparan

50 ppm, secara berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar

29,58 ppm, 24,36 ppm, 15,35 ppm, 5,08 ppm, 4,16 ppm; jenis mangrove

Rhizophora Mucronata sebesar 30,26 ppm, 24,38 ppm, 17,52 ppm, 9,92 ppm,

5,01 ppm; dan jenis mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 39,02 ppm,

30,92 ppm, 28,38 ppm, 19,58 ppm, 7,60 ppm.

Penurunan kadar logam berat timbal (Pb) pada media yang paling rendah

berada pada minggu ke-5 dengan pemaparan 50 ppm secara berturut-turut pada

masing-masing media tanam yang ditanami tumbuhan jenis mangrove

Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dengan

hasil berturut-turut sebesar 4,16 ppm, 5,01 ppm, dan 7,60 ppm.

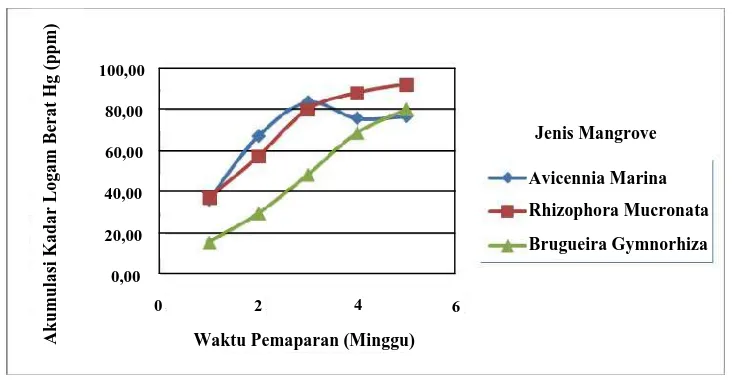

Gambar 4.3. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Akar (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove

Berdasarkan gambar 4.3, proses penyerapan logam berat merkuri (Hg)

pada akar tanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata dan Bruguiera

gymnorhiza mengalami peningkatan akumulasi dari minggu ke-1 sampai

dengan minggu ke-5 dengan hasil berturut-turut 37,07 ppm, 57,28 ppm, 80,24

ppm, 88,23 ppm, 92, 47 ppm; dan 15,58 ppm, 29,69 ppm, 48,49 ppm, 68,96

ppm, 80,44 ppm. Sedangkan pada tanaman mangrove jenis Avicennia marina

mengalami peningkatan akumulasi logam berat merkuri (Hg) dari minggu ke-1

sampai dengan minggu ke-3 secara berturut-turut sebesar 36,08 ppm, 67,19

ppm, 83,83 ppm. Sedangkan pada minggu ke-4 mengalami penurunan kadar

logam berat sebesar 7,89 ppm yaitu 75,95 ppm. Hal ini bisa terjadi dikarenakan

akar tanaman mangrove mengalami stres atau jenuh sehingga penyerapan

logam berat merkuri (Hg) tidak maksimal sedangkan transport tetap

berlangsung ke batang dan daun. Pada minggu ke-5 akumulasi logam berat

hanya meningkat menjadi 76,92 ppm. Peningkatan penyerapan logam berat

dari minggu ke-4 menuju minggu ke-5 sangat kecil, kemungkinan tanaman

telah terkena dampak toksik dari konsentrasi logam berat yang tinggi sehingga

mengganggu proses penyerapan pada akar.

Pada gambar 4.3, hasil analisa diatas menunjukan bahwa penyerapan

logam berat merkuri (Hg) pada akar mangrove yang tertinggi berada pada

pemaparan logam berat minggu ke-5 secara berturut-turut pada jenis mangrove

Rhizophora mucronata, Bruguiera gymnorrhiza, dan Avicennia marina dengan

hasil berturut-turut sebesar 92,47 ppm, 80,44 ppm, dan 76,92 ppm. Maka

tumbuhan mangrove yang mampu menyerap logam berat merkuri (Hg) paling

tinggi terdapat pada akar tumbuhan mangrove jenis Rhizophora mucronata

Gambar 4.4. Hubungan antara Waktu Pemaparan (Minggu) dengan Kadar Logam Berat di Media (ppm) pada Berbagai Jenis Mangrove

Berdasarkan gambar 4.4, kandungan logam berat timbal (Pb) yang

terakumulasi dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 secara

berturut-turut pada jenis mangrove Avicennia Marina sebesar 11,84 ppm, 17,57 ppm,

27,51 ppm, 30,42 ppm, 31,45 ppm; jenis mangrove Rhizophora Mucronata

sebesar 10,86 ppm, 11,58 ppm, 22,61 ppm, 27,17 ppm, 29,65 ppm; dan jenis

mangrove Bruguiera Gymnorrhiza sebesar 5,20 ppm, 6,80 ppm, 10,66 ppm,

13,30 ppm, 17,04 ppm.

Pada gambar 4.4, hasil analisa diatas menunjukan bahwa penyerapan

logam berat timbal (Pb) pada akar mangrove yang tertinggi berada pada

pemaparan logam berat minggu ke-5 secara berturut-turut pada mangrove jenis

Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan Bruguiera gymnorrhiza dengan

hasil berturut-turut sebesar 31,45 ppm, 29,65 ppm, dan 17,04 ppm. Maka

tumbuhan mangrove yang menyerap logam berat timbal (Pb) paling tinggi

terdapat pada akar tumbuhan mangrove jenis Avicennia marina sebesar 31,45

ppm pada minggu ke-5.

IV.3. Pengolahan Data Statistik Analisa Regrasi Ganda

Data yang diolah dalam Statistik Analisa Regresi Ganda ini didapatkan

dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Berikut hasil dari kandungan logam berat Pb pada media dan

Akumulasi Akar mangrove Avicennia Marina adalah sebagai berikut :

Descriptive Statistics

Mean

Std.

Deviation N

Waktu Pemaparan (minggu ke-) 3.00 1.581 5

Konsentrasi Logam Berat Pb pada Media 60.4000 .00000 5

Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada

Akar 23.7580 8.63071 5

Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam 15.7060 11.33279 5

Tabel di atas menunjukan rata-rata waktu pemaparan sebesar 3.00

dengan standart atau batas kesalahan dalam penelitian data adalah 1.581;

rata-rata konsentrasi logam berat Pb pada media 60.4 dengan standart devisiansinya

adalah 0; rata-rata akumulasi penyarapan logam berat Pb pada akar 23.7580

dengan standart devisiansinya sebesar 8.63071; dan rata-rata kandungan logam

berat Pb pada media tanam 15.706 dengan standart devisiansinya sebesar

Tabel diatas menunjukkan metode yang digunakan adalah metode enter yaitu

dengan memasukkan atau memilih variabel dependen dalam persamaan.

Model Summaryb

a. Predictors: (Constant), Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akar

b. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)

Untuk table di atas R menunjukkan hubungan antar variabel sebesar

0.978 sehinggan bisa dinyatakan hubungan yang terjadi cukup kuat. Sedangkan

R square adalah koefisien determinasi menunjukkan bahwa kandungan logam

berat pada media 0.95 atau 95% dan sisanya dipengaruhi oleh fariabel lain

sebesar 5%.

Variables Entered/Removedb

Model Variables Entered

Variables

Removed Method

1 Kandungan Logam

Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akara

. Enter

a. All requested variables entered.

ANOVAb

a. Predictors: (Constant), Kandungan Logam Berat Pb pada Media Tanam, Akumulasi Penyarapan Logam Berat Pb pada Akar

b. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)

Uji anova ditunjukkan untuk mengetahui variabel independent secara

keseluruhan terhadap variabel dipenden. Df menunjukkan derajat kebebasan

dengan nilai V1 = 2 dan V2 = 2 pada taraf sionifikasi 0.43. Nilai variabel

dipenden yang disesuaikan sebesar 0.915.

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)

Tabel ini untuk menguji signivikansi koefisien variabel pada model linier. B

menujukkan koefisien regresi Y = ax2 + bx + c artinya Y = 0.679x2 + 0.013 +

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation N

Predicted Value 1.08 4.56 3.00 1.547 5

Residual -.435 .435 .000 .326 5

Std. Predicted

Value -1.238 1.011 .000 1.000 5

Std. Residual -.942 .943 .000 .707 5

a. Dependent Variable: Waktu Pemaparan (minggu ke-)

Tabel ini merupakan tabel penyimpan harga residual untuk masing-masing

model dan menyimpan harga-harga prediksi untuk masing-masing model yang

dipilih.

Grafik diatas menunjukkan validitas data dan hasil penelitian yang

dilakukan adalah benar. Hal ini dapat dilihat dari posisis titik-titik yang

mendekati garis grafik. Dengan demikian data dan penelitian yang ada sudah

Correlations

Sig. (1-tailed) Waktu Pemaparan

(minggu ke-) . .000 .006 .002

N Waktu Pemaparan

Diperoleh nilai korelasi antara waktu pemaparan dan kandungan logam

berat Pb pada media tanam sebesar -0.978 untuk signivikansinya 0.002; nilai

korelasi antara waktu pemaparan dan kandungan logam berat Pb pada akar

0.954 untuk signivikansinya 0.006; dan nilai korelasi antara akumulasi

penyerapan logam berat Pb pada akar dan kandungan logam berat Pb pada

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina, Rhizophora mucronata, dan

Bruguiera gymnorrhiza mampu menyerap logam berat timbal (Pb) dan merkuri

(Hg).

2. Tanaman mangrove jenis Avicennia marina mampu menyerap logam berat

timbal (Pb) paling tinggi sebesar 31,45 ppm, sedangkan mangrove jenis

Rhizophora mucronata mampu menyerap logam berat merkuri (Hg) paling

tinggi sebesar 92,47 ppm terdapat pada minggu ke-5.

V.2. Saran

Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu pangamatan batang dan daun untuk penelitian salanjutnya.

2. Dengan terbuktinya tumbuhan mangrove jenis Avicennia Marina dan

Rhizophora Mucronata dapat mengakumulasi logam berat timbal (Pb) dan

merkuri (Hg) paling tinggi, seharusnya konservasi mangrove jenis tersebut

lebih digalakkan pada perairan yang tercemar oleh logam berat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2001, “Mangrove Jenis Api-api (Avicennia marina) Alternatif

Pengendalian Logam Berat Pesisir”, URL:http://www.terranet.com, 24

November 2009

Anonim, 2006, ”Pengaruh logam berat terhadap tumbuhan”,

URL:http://www.pdfqueen.com, 24 November 2009

Anonim, 2007, ”Dampak logam berat”, URL:http://www.Andiar_08.com, 24

November 2009

Anonim, 2009,“Akumulasi logam berat tembaga (Cu) dan timbal (Pb) pada

pohon avicennia marina di hutan

mangrove”URL:http://library.usu.ac.id, 23 Maret 2010

Anonim, 2009, ”Ekosistem mangrove”,

URLhttp://perikananunila.wordpress.com, 11 Juli 2010

Anonim, 2009, ”Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove”,

URL:http:// www. Acehpedia.org/, 24 November 2009

Anonim, 2009, ”Hutan bakau”, URL:http://id.Wikipedia.org, 24 November

2009

Anonim, 2010, ”Logam berat (heavy metal)”, URL:http://www.icempo.com,

16 Maret 2010

Firlianasari, F. 2002. Studi Literatur Dampak Merkuri Serta

Penanggulangannya. Tugas Akhir. Jurusan Teknik Lingkungan. ITS.

Panjaitan, G.C. 2009. Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb)

pada Pohon Avicennia Marina Di Hitan Mangrove. Skripsi. Jurusan

Budaya Hutan. Universitas Sumatera Utara. Medan

Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, No: