LEMBAR JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iv

ABSTRAK ... v

ABSTRACT ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI... ix

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xviii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Perumusan Masalah ... 9

C. Tujuan Penelitian ... 13

D. Manfaat Penelitian ... 14

E. Definisi Operasional ... 15

F. Kerangka Pemikiran ... 26

G. Ruang Lingkup Penelitian ... 28

1. Ruang Lingkup Wilayah ... 28

2. Ruang Lingkup Kajian ... 28

H. Hipotesis Penelitian ... 30

I. Sistematika Penulisan ... 31

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Pendidikan IPS ... 33

1. Definisi Pendidikan IPS ... 33

2. Karakteristik Pendidikan IPS ... 35

3. Tujuan Pendidikan IPS ... 37

B. Dinamika Masyarakat ... 40

1. Konsep Dinamika Masyarakat ... 40

2. Dinamika Masyarakat sebagai Bentuk Perubahan Sosial .. 45

3. Faktor yang Berpengaruh terhadap Dinamika Masyarakat 51 4. Variabel Dinamika Masyarakat ... 54

C. Konversi Lahan Pertanian ... 66

1. Konsep Lahan dan Landuse ... 66

2. Sumberdaya Lahan ... 67

3. Variabel Konversi Lahan ... 69

4. Kebijakan Pengembangan Lahan ... 77

D. Lingkungan Hidup ... 81

1. Kelestarian Lingkungan ... 81

2. Pengetahuan tentang Lingkungan ... 83

3. Kualitas Lingkungan Hidup ... 85

4. Daya Dukung Lingkungan ... 87

A. Metode Penelitian ... 115

B. Variabel Penelitian ... 116

C. Tahapan Penelitian ... 119

D. Populasi dan Sampel ... 120

1. Populasi ... 120

2. Sampel ... 120

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data ... 125

1. Teknik Pengumpulan Data ... 125

2. Pengembangan Instrumen ... 134

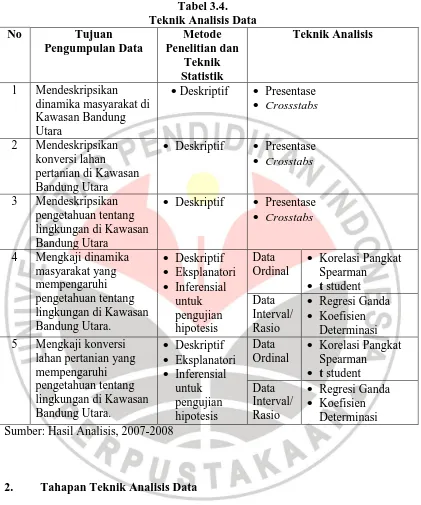

F. Teknik Analisis Data ... 135

1. Teknik Analisis Data ... 135

2. Tahapan Teknik Analisis Data ... 141

3. Uji Normalitas dan Homogenitas ... 143

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Wilayah Penelitian ... 146

1. Batasan Administratif Kawasan Bandung Utara ... 146

2. Kondisi Fisik Kawasan Bandung Utara ... 152

3. Analisis Keberadaan Observatorium Bosscha ... 162

4. Analisis Kawasan Lindung di Kawasan Bandung Utara ... 164

5. Analisis Penggunaan Lahan di Kawasan Bandung Utara ... 167

6. Analisis Konversi Lahan di Kawasan Bandung Utara ... 180

B. Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Bandung Utara 201

C. Analisis Data dan Temuan Hasil Penelitian ... 215

1. Deskripsi Responden ... 215

2. Dinamika Masyarakat ... 218

3. Konversi Lahan Pertanian ... 246

4. Pengetahuan tentang Lingkungan ... 255

D. Pengujian dan Pembuktian Hipótesis ... 262

1. Analisis Korelasi ... 262

2. Analisis Regresi ... 271

3. Koefisien Determinasi ... 286

E. Pembahasan Hasil Penelitian ... 308

1. Pengaruh Dinamika Masyarakat Terhadap Kelestarian Lingkungan di Kawasan Bandung Utara ... 308

2. Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kelestarian Lingkungan di Kawasan Bandung Utara ... 324

3. Pengetahuan tentang Lingkungan ... 334

4. Keterkaitan Aspek Makro dan Mikro dalam Analisis Pengaruh Dinamika Masyarakat dan Konversi Lahan Pertanian terhadap Pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara ... 337

DAFTAR PUSTAKA ... 366

LAMPIRAN 1:INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA ... 379

LAMPIRAN 2:HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ... 396

LAMPIRAN 3:HASIL ANALISIS DATA ... 423

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika merupakan gerak (dari dalam), tenaga yang menggerakkan atau

semangat. Pemahaman tentang dinamika dapat dijelaskan melalui berbagai

fenomena yang berkaitan dengan masyarakat. Dinamika sosial merupakan gerak

masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup

masyarakat yang bersangkutan. Dinamika kelompok merupakan gerak atau

kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat

menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.

Dinamika pembangunan merupakan gerak yang penuh gairah dan semangat dalam

melaksanakan pembangunan.

Berbagai pemahaman dinamika berdasarkan fenomena di atas menyiratkan

bahwa secara umum dinamika digerakkan oleh manusia, karena manusia sendiri

merupakan suatu dinamika. Seperti yang dikemukakan dalam Sumaatmadja

(2005:16), bahwa manusia adalah suatu dinamika. Dinamika ini tidak pernah

berhenti, melainkan tetap aktif. Dinamika manusia inilah yang memadukan

manusia dengan sesamanya dan dengan dunia lingkungannya. Dinamika ini akan

tetap tumbuh berkembang selama masa hidupnya.

Ungkapan-ungkapan dinamika manusia dimanifestasikan pada

dalam bentuk migrasi, serta dalam bentuk mobilitas sosial. Perilaku keruangan

(spatial behaviour) tersebut merupakan dinamika manusia. Manusia merupakan

suatu dinamika yang mempersatukan dengan sesamanya, mengembangkan

budaya, dan berinteraksi dengan alam lingkungannya. Di manapun manusia

hidup, tidak dapat lepas dari konteks keruangan. Ruang muka bumi dengan segala

isi dan proses perkembangannya menjadi tempat yang perlu dipelajari manusia,

karena ruang muka bumi merupakan tempat dan sumberdaya yang dapat

menjamin kehidupan manusia. Ruang muka bumi ini bukan fenomena yang statis,

melainkan merupakan suatu dinamika yang mengalami perkembangan dan

perubahan. Salah satu faktor pengubahnya adalah manusia sendiri. Konsep man

ecological dominant yang dikemukakan oleh Henry J. Warman (dalam

Sumaatmadja, 2005:4) merupakan konsep yang cocok dengan permasalahan

perubahan ruang yang dilakukan oleh manusia.

Dinamika manusia dalam konteks kehidupannya lebih lanjut dapat dilihat

dalam paradigma manusia sebagai suatu fenomena. Aspek-aspek yang terkait

adalah manusia sebagai individu, manusia sebagai mahluk sosial, manusia sebagai

mahluk budaya, dan manusia dalam konteks lingkungan hidupnya (Sumaatmadja,

2005:5). Sebagai individu, manusia merupakan kesatuan jasmani dan rohani yang

mencirikan otonomi dirinya, dimana dalam proses pertumbuhan jasmani dan

perkembangan rohani, manfaat kemampuannya secara alamiah bagi kepentingan

individu sendiri. Dalam konteks sosial, manusia sebagai mahluk sosial,

kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan bersama dan kepentingan

masyarakat. Dalam konteks budaya, sebagai mahluk budaya, manusia dikaruniai

akal-pikiran yang dapat berkembang dan dikembangkan, yang membawa

pertumbuhan dan perkembangan manusia, sehingga berbeda dengan mahluk hidup

lainnya, bahkan juga dalam perkembangan ruang muka bumi yang menjadi tempat

hidup serta sumberdaya yang menjaminnya. Dalam konteks lingkungan hidupnya,

manusia merupakan bagian dari alam yang berinteraksi dengan alam sebagai

lingkungannya, sehingga dituntut bertanggung jawab terhadap lingkungan alam.

Manusia baik sebagai individu, sebagai mahluk sosial, ataupun sebagai

mahluk budaya yang mendiami suatu tempat dalam konteks ruang, disebut

penduduk. Dinamika penduduk dapat dilihat dari aspek kelahiran, struktur umur,

pendidikan, atau mobilitasnya. Dinamika dan kompleksitas penduduk serta

pengaruhnya terhadap isu kependudukan pada masa mendatang dapat mendorong

terjadinya dinamika dan perubahan paradigma kebijakan kependudukan. Secara

demografis, penduduk selalu tumbuh dan berkembang. Akibatnya baik secara

kuantitatif maupun kualitatif, kebutuhan hidupnya juga berkembang, dan sebagai

lanjutannya terjadi pengembangan upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup

tersebut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut,

antara lain melalui peningkatan kemampuan akal atau intelektual manusia yang

kita sebut kebudayaan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk mendorong

terjadinya pertumbuhan kebutuhan yang mendasar yaitu sandang, pangan, papan,

Isu kependudukan saat ini telah menjadi isu aktual seiring dengan

meningkatnya kompleksitas dan dinamika kependudukan global. Dinamika

penduduk membawa konsekuensi yang cukup besar pada dinamika pertumbuhan

dan perkembangan kota dengan segala kompleksitas sosialnya. Salah satunya

adalah semakin meningkatnya fenomena urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk

perdesaan ke perkotaan, dengan segala faktor pendorong dan penariknya.

Fenomena urbanisasi tampaknya masih menjadi fenomena kependudukan yang

penting di Indonesia. Urbanisasi memiliki pengertian sebagai (1) perpindahan

penduduk dari desa ke kota besar; (2) perubahan sifat suatu tempat dari suasana

(cara hidup, dsb) desa ke suasana kota. Urbanisasi dapat mengakibatkan

peningkatan proporsi penduduk perkotaan terhadap total penduduk. Penduduk

perkotaan pada tahun 1990 terdapat 30% dan diperkirakan mencapai 50% pada

tahun 2020 (A World Bank Country Study, 1994:xiv).

Dinamika yang terjadi di wilayah yang mengalami perubahan baik secara

alamiah maupun akibat proses urbanisasi, adalah terutama di kawasan pinggiran

kota. Kawasan ini yang kemudian tumbuh dan berkembang membentuk

Rural-Urban Continuum (Mc.Gee, 1971:37) yang kemudian membentuk Mega Rural-Urban

Region (MUR). Pada kawasan tersebut, dinamika penduduk dapat ditunjukkan

melalui ciri wilayah: (1) berkepadatan penduduk tinggi; (2) sebagian besar

penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan pemilikan lahan sempit; (3)

mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke non pertanian; (4) mobilitas

perkotaan; serta (6) percampuran guna lahan yang intensif antara permukiman dan

aktivitas ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, dan kawasan industri.

Dalam konteks pertumbuhan Mega Urban Region (MUR) tersebut, fenomena

dinamika dapat diamati pada wilayah Jabotabek dan Metropolitan Bandung,

karena ruang (region) menjadi dasar bagi aktivitas sosial ekonomi.

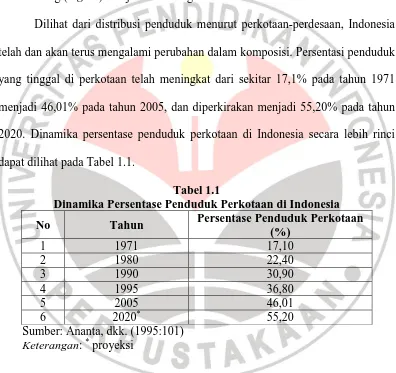

Dilihat dari distribusi penduduk menurut perkotaan-perdesaan, Indonesia

telah dan akan terus mengalami perubahan dalam komposisi. Persentasi penduduk

yang tinggal di perkotaan telah meningkat dari sekitar 17,1% pada tahun 1971

menjadi 46,01% pada tahun 2005, dan diperkirakan menjadi 55,20% pada tahun

2020. Dinamika persentase penduduk perkotaan di Indonesia secara lebih rinci

dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Dinamika Persentase Penduduk Perkotaan di Indonesia

No Tahun Persentase Penduduk Perkotaan

(%)

1 1971 17,10

2 1980 22,40

3 1990 30,90

4 1995 36,80

5 2005 46,01

6 2020* 55,20

Sumber: Ananta, dkk. (1995:101) Keterangan: * proyeksi

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 1971 persentase penduduk

perkotaan di Indonesia terus meningkat, sementara persentase penduduk yang

tinggal di perdesaan terus menurun. Bukan hanya secara persentase penduduk

mengalami penurunan, namun sejak tahun 1995 secara absolut jumlah penduduk

perkotaan lebih banyak daripada jumlah penduduk perdesaan. Perincian dinamika

jumlah penduduk perkotaan-perdesaan Indonesia dapat dilihat Tabel 1.2.

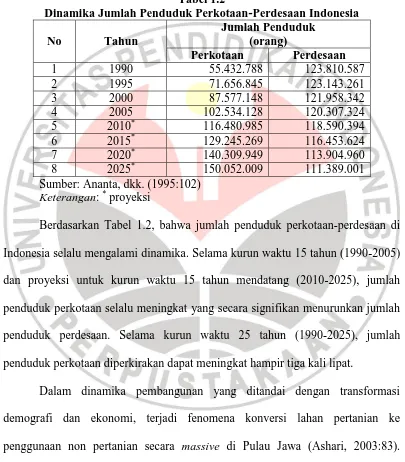

Tabel 1.2

Dinamika Jumlah Penduduk Perkotaan-Perdesaan Indonesia

No Tahun

Jumlah Penduduk (orang)

Perkotaan Perdesaan

1 1990 55.432.788 123.810.587

2 1995 71.656.845 123.143.261

3 2000 87.577.148 121.958.342

4 2005 102.534.128 120.307.324

5 2010* 116.480.985 118.590.394

6 2015* 129.245.269 116.453.624

7 2020* 140.309.949 113.904.960

8 2025* 150.052.009 111.389.001

Sumber: Ananta, dkk. (1995:102) Keterangan: * proyeksi

Berdasarkan Tabel 1.2, bahwa jumlah penduduk perkotaan-perdesaan di

Indonesia selalu mengalami dinamika. Selama kurun waktu 15 tahun (1990-2005)

dan proyeksi untuk kurun waktu 15 tahun mendatang (2010-2025), jumlah

penduduk perkotaan selalu meningkat yang secara signifikan menurunkan jumlah

penduduk perdesaan. Selama kurun waktu 25 tahun (1990-2025), jumlah

penduduk perkotaan diperkirakan dapat meningkat hampir tiga kali lipat.

Dalam dinamika pembangunan yang ditandai dengan transformasi

demografi dan ekonomi, terjadi fenomena konversi lahan pertanian ke

penggunaan non pertanian secara massive di Pulau Jawa (Ashari, 2003:83).

Transformasi demografis ditandai dengan pertambahan jumlah penduduk

peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian (Dharmapatni

dan Firman, 1995:30). Secara lebih mendalam dikemukakan bahwa dalam

perspektif makro, fenomena konversi lahan pertanian di negara-negara sedang

berkembang terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis.

Transformasi struktural dalam perekonomian berlangsung semula bertumpu pada

pertanian ke arah non pertanian. Sementara dari sisi demografis, pertumbuhan

penduduk perkotaan yang pesat mengakibatkan konversi dari penggunaan

pertanian ke penggunaan non pertanian yang luar biasa.

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang sangat tinggi membawa

dampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan

yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan tanah (Soegijoko, 1995:14). Selain

itu, meningkatnya kegiatan sosial dan ekonomi di perkotaan sebagai bagian dari

pertumbuhan dan perkembangan kota juga merupakan penyebab meningkatnya

permintaan (unlimited needs) terhadap lahan perkotaan (Tan et al., 2004:1; Briggs,

2000:797; Sorensen, 2000:219). Sementara itu, terbatasnya persediaan lahan

perkotaan (limited resources) menyebabkan terus meningkatnya nilai lahan di

perkotaan, sehingga untuk memenuhi permintaan kebutuhan lahan perkotaan

merambah ke lahan di wilayah pinggiran kota, padahal lahan di pinggiran kota

mempunyai fungsi lindung.

Oleh karena persediaan lahan tidak berubah dalam suatu wilayah, maka

perubahan tersebut akhirnya menggeser peranan sektor pertanian ke sektor non

demikian, artinya lahan pertanian mendapat tekanan permintaan untuk

penggunaan bagi kegiatan di luar pertanian. Dengan kata lain, transformasi

demografis, ekonomi, serta sosial budaya di perkotaan dapat ditunjukkan dengan

terjadinya konversi lahan pertanian.

Di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terjadi

konversi yang cepat dari pertanian subur ke penggunaan non pertanian terutama

dalam wilayah yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh pusat-pusat kegiatan

perkotaan. Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat menyebabkan konversi

lahan pertanian ke penggunaan perkotaan, sehingga diperkirakan dalam dua

dekade terakhir (1990-2010), lahan yang terkonversi di Pulau Jawa ini mencapai

10%, karena permasalahan konversi lahan di Pulau Jawa berkaitan dengan

ekspansi wilayah perkotaan (A World Bank Country Study, 1994:36), sebagai

suatu bentuk dinamika wilayah. Dengan demikian dinamika wilayah dapat dikaji

melalui pertumbuhan ekonomi wilayah, industrialisasi, dan urbanisasi (Webster,

2002:6), karena kajian wilayah tidak dapat dihindarkan akibat pertumbuhan dan

perkembangan suatu wilayah yang dinamis.

Dalam lingkup Pendidikan IPS, penelitian yang berkaitan dengan

dinamika masyarakat, konversi lahan, dan pengetahuan tentang lingkungan ini

erat kaitannya dengan tiga tradisi yang dikembangkan dalam Pendidikan IPS.

Sebagai Citizenship Transmission, penelitian ini mengajarkan pentingnya

pengetahuan tentang lingkungan sebagai perwujudan dari Pendidikan

lahan yang dilakukan penduduk merupakan suatu bentuk aktivitas sosial, budaya,

ekonomi, politik, dan geografi. Sementara sebagai Reflective Inquiry, bahwa

dalam penelitian memerlukan suatu penyelidikan secara mendalam terhadap

hal-hal yang menyebabkan permasalahan dalam penelitian.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa dalam konteks

individu, budaya, sosial, lingkungan, dan konteks ruang, manusia merupakan

suatu dinamika. Sebagai suatu dinamika, maka aktivitas manusia dapat

mengakibatkan adanya perubahan dalam konteks ruang. Dengan demikian,

dinamika masyarakat dan konversi lahan pertanian serta pengaruhnya terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara menjadi menarik dan

penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Perumusan Masalah

Secara demografis, ekonomi, dan sosial-budaya, Kawasan Bandung Utara

merupakan kawasan yang dinamis. Kawasan Bandung Utara memiliki tingkat

urbanisasi yang tinggi, merupakan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk

26 jiwa/Ha (Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara,

2006:2-1). Jika merujuk pada standar kepadatan penduduk (Sugandhy, 1999:125) bahwa

jika kepadatan rata-rata >20 jiwa/Ha maka permukiman kota sudah menjurus

menjadi kota kecil (25-50 jiwa/Ha), maka Kawasan Bandung Utara dapat

Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi (99 jiwa/ha) dibandingkan dengan Kota

Bandung (91 jiwa/Ha) dan Kabupaten Bandung (14 jiwa/Ha).

Kawasan Bandung Utara mengalami transformasi struktur perekonomian,

yang dicirikan dengan cepatnya pertumbuhan sektor non pertanian (non farm)

yang pada gilirannya akan menggusur kegiatan pertanian dari lahan pertanian ke

kegiatan non pertanian. Kawasan Bandung Utara juga mengalami peningkatan

jumlah kelompok golongan pendapatan menengah dan atas di wilayah perkotaan,

yang akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan untuk sarana permukiman

dan sarana lainnya dengan mengorbankan lahan pertanian produktif. Dengan

demikian, dinamika masyarakat yang dicerminkan oleh perubahan kondisi

demografis, ekonomi, dan sosial-budaya di Kawasan Bandung Utara dapat

mempengaruhi kondisi lingkungannya.

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan yang menjadi sorotan

berbagai pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat) karena persoalan-persoalan

yang dihadapi cenderung mengganggu fungsi dan peran yang harus didukungnya

sebagai kawasan konservasi bagi Cekungan Bandung. Menurut Direktorat

Geologi dan Tata Lingkungan (Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan

Bandung Utara, 2006:3-11), sedikitnya 60% dari sekitar 108 juta m3 air tanah dari

dataran tinggi sekitar Bandung yang masuk ke cekungan Bandung berasal dari

Kawasan Bandung Utara. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa

Kawasan Bandung Utara berfungsi sebagai kawasan resapan air yang mempunyai

Kawasan Bandung Utara seperti Lembang, Punclut, Ciumbuleuit, dan

Dago memiliki berbagai kelebihan sehingga lahan kawasan tersebut mempunyai

nilai ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2001, lebih dari 2.000 Ha lahan konservasi

di Kecamatan Lembang dipenuhi ratusan bangunan yang diduga liar, padahal luas

kawasan yang diperbolehkan ada bangunan di Lembang sesuai Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung hanya 1.035 Ha, bahkan maraknya

pembangunan itu seringkali mengabaikan aspek hukum dan lingkungan

(Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, 2006:2-39).

Perubahan tata guna lahan dan semakin menyusutnya hutan-hutan di Kawasan

Bandung Utara telah memberikan dampak yang amat besar bagi penduduk di

Dataran Rendah Bandung. Karena itu, perlu adanya upaya untuk mengendalikan

perubahan tata guna lahan, karena berkaitan dengan daya dukung lahan, aspek

lingkungan, serta aspek sosial-budaya dan ekonominya.

Pembangunan di Kawasan Bandung Utara berkembang sedemikian

pesatnya. Perkembangan kawasan ini semakin tidak sesuai dengan arah

kebijaksanaan tata ruang berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor

181.1/SK.1624/Bappeda/1982. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap

perkembangan yang terjadi di Kawasan Bandung Utara, dapat dianalisis bahwa

kegiatan pembangunan fisik bangunan seperti pembangunan perumahan dan

pembangunan lainnya sangat pesat dan tidak terkendali, sehingga cenderung

menurunkan kualitas lingkungan alami. Sebagai gambaran mengenai

100 izin lokasi telah diterbitkan oleh para pengembang untuk membangun

perumahan, villa, cottage, dan sejumlah sarana wisata di Kawasan Bandung Utara

dengan luas mencapai sekitar 3.500 Ha. Pembangunan fisik tersebut menyimpang

dari peruntukkan lahan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan konflik

kepentingan lahan yang cenderung mengalahkan kepentingan lingkungan, serta

pada gilirannya dapat merusak lingkungan.

Perubahan pemanfaatan lahan yang pesat terjadi di Kawasan Bandung

Utara adalah dari kawasan non terbangun menjadi kawasan terbangun, khususnya

dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Berdasarkan penelitian

terdahulu, bahwa pada tahun 1994-1996 di Kecamatan Parongpong luas lahan

sawah berkurang sebesar 598,03 Ha (Indrawati, 1999:65), sementara tahun

1992-1997 di Kecamatan Lembang terjadi konversi lahan pertanian sebesar 361,08 Ha

(Fadjarajani, 2001:3). Perkembangan konversi lahan pertanian Kawasan Bandung

Utara tersebut dipicu oleh nilai ekonomi lahan yang semakin meningkat yang

mendorong penduduk setempat menjual lahan pertaniannya. Kondisi konversi

lahan pertanian tersebut dapat terus berkembang mempengaruhi lingkungan di

Kawasan Bandung Utara, yang secara umum memiliki fungsi sebagai kawasan

lindung bagi dirinya dan bagi kawasan di bawahnya. Konversi lahan yang terjadi

Kawasan Bandung Utara juga telah memberikan dampak bagi kelestarian

lingkungan di Dataran Rendah Bandung.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi

Kawasan Bandung Utara berpengaruh terhadap pengetahuan tentang lingkungan.

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh dinamika masyarakat terhadap pengetahuan

tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara?

2. Bagaimanakah pengaruh konversi lahan pertanian terhadap pengetahuan

tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang komprehensif

tentang dinamika masyarakat, konversi lahan pertanian, serta pengetahuan tentang

lingkungan, agar terhimpun suatu “body of knowledge” tentang hubungan antara

masyarakat dengan lingkungannya, terutama dalam memahami permasalahan

pengetahuan tentang lingkungan akibat dinamika masyarakat dan konversi lahan

pertanian.

Untuk itu tujuan penelitian adalah:

1. Mengkaji dinamika masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan tentang

lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

2. Mengkaji konversi lahan pertanian yang mempengaruhi pengetahuan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu deskripsi tentang dinamika masyarakat

dan konversi lahan pertanian, serta hasil kajian pengaruh dinamika masyarakat

dan konversi lahan pertanian terhadap pengetahuan tentang lingkungan di

Kawasan Bandung Utara.

Hasil penelitian tentang dinamika masyarakat dan konversi lahan pertanian

serta pengaruhnya terhadap pengetahuan tentang lingkungan Kawasan Bandung

Utara, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan,

khususnya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pembangunan

masyarakat dan wilayah (community and regional development) melalui

pendekatan interdisiplin, antar bidang, serta lintas sektoral, dalam

pendidikan pada umumnya dan pendidikan geografi pada khususnya.

2. Bagi bidang pendidikan, hasil penelitian ini penting artinya sebagai bahan

pembelajaran masyarakat dalam menghadapi dinamika masyarakat dan

konversi lahan pertanian yang mempengaruhi pengetahuan tentang

lingkungan.

3. Untuk pihak perencana wilayah dan kota, hasil penelitian ini menjadi

masukan (input) bagi kebijakan pembangunan wilayah dan kota pada

konteks Mega Urban Region (MUR), dalam melakukan pengendalian

konversi lahan pertanian yang dapat mempengaruhi pengetahuan tentang

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan beberapa kata kunci dalam kajian ini, perlu

dikemukakan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian. Namun

sebelum menjelaskan variabel-variabel penelitian, berikut ini dijelaskan terlebih

dahulu definisi konsep dinamika masyarakat dan konversi lahan.

1. Dinamika Masyarakat

Masyarakat (society) adalah kolektivitas aktivitas manusia yang

terorganisasi dan kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama, serta

berkecenderungan memberikan keyakinan, sikap, dan tindakan yang sama (Krech,

Crutchfield, dan Ballachey,1975:308). Masyarakat juga merupakan gabungan dari

kelompok utama secara ekologis, kelompok, kelembagaan, serta organisasi dan

pengelompokkan. Lebih khusus lagi, Koentjaraningrat (2002:146-147)

mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh

suatu rasa identitas bersama. Dengan demikian masyarakat merupakan unsur yang

dinamis.

Dinamika masyarakat dapat dikaji melalui: (a) struktur masyarakatnya; (b)

faktor-faktor budaya dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya; (c) budaya

dan individu dalam masyarakat; (d) hubungan dan kesatuan dari masyarakat; (e)

tindakan/gerak dalam masyarakat; (f) faktor-faktor perbedaan biologis dan sosial

serta (h) pengembangan pengawasan terhadap masyarakat. Hal tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat berdimensi yang luas dalam kajiannya.

Dinamika masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerak

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan

yang mereka anggap sama, secara terus menerus yang menimbulkan perubahan

dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, variabel

dinamika masyarakat yang diuraikan dalam penelitian ini meliputi: (a) tekanan

penduduk terhadap lahan; (b) status sosial; (c) status ekonomi; (d) gaya hidup; (e)

perilaku keruangan; dan (f) persepsi terhadap nilai lahan. Data sekunder

dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, sementara data primer

dikumpulkan selain melalui kuesioner kepada responden penelitian, juga melalui

observasi lapangan.

2. Konversi Lahan

Lahan sebagai salah satu sumberdaya alam, dapat ditinjau dari berbagai

titik pandang yang berbeda, sehingga memberikan makna yang berbeda pula.

Salah satu konsep yang berkembang adalah lahan sebagai ruang (space). Lahan

merupakan sumberdaya alam spasial yang mengacu pada unsur keruangan (luas,

posisi, dan penyebarannya). Dalam kaitan ini, pemanfaatan sumberdaya lahan

harus mempertimbangkan keterkaitan antara aspek material dan spasial. Aspek

material lahan menyangkut kualitas dan potensinya untuk suatu penggunaan

tertentu, sedangkan aspek spasial menyangkut letak dan posisi dari sumberdaya

Saat ini berkembang pandangan bahwa lahan atau tanah diperlakukan

sebagai komoditas strategis yang mempunyai karakteristik yang kompleks (Kivell,

1993:5), yaitu penyediaannya bersifat tetap, tidak ada biaya penyediaan, bersifat

unik, tidak dapat dipindahkan, serta permanen. Karena karakteristik lahan yang

kompleks, maka akan terjadi persaingan dalam penggunaan lahan untuk berbagai

aktivitas. Pandangan lain mengatakan bahwa tanah bukanlah komoditas,

melainkan asset (Tjondronegoro, 1984:5). Dalam pengertian asset, tanah

meskipun sama seperti komoditas lain yang dapat diperjualbelikan, tetapi

kelebihan asset ini adalah dapat turut berperan dalam proses produksi sehingga

memberi nilai tambah. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya konversi lahan.

Agar kajian konversi lahan dapat efektif dan komprehensif, perlu

dilakukan kajian dengan melihat keterkaitan pada skala makro dan skala mikro.

Kajian dalam skala makro yang dimaksud adalah kajian yang berdasarkan wilayah

adalah Kawasan Bandung Utara. Kajian secara makro dianalisis melalui data

sekunder tentang luas penggunaan lahan dan luas konversi lahan. Sementara skala

mikro yang dimaksud adalah kajian yang berdasarkan individu adalah Rumah

Tangga (RT) di Kawasan Bandung Utara.

Konversi lahan, baik dalam arti perubahan luas, perubahan

pemilikan/penguasaan, maupun perubahan fungsi, merupakan hal yang biasa

terjadi, terutama kaitannya dengan perkembangan perkotaan. Konversi lahan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan luas, perubahan

melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sementara data primer dikumpulkan

selain melalui kuesioner kepada responden penelitian, juga melalui observasi

lapangan.

Berdasarkan konsep dinamika masyarakat dan konversi lahan seperti yang

telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan variabel-variabel penelitian sebagai

berikut:

1. Tekanan Penduduk terhadap Lahan

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang sangat tinggi akan

membawa dampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan prasarana dan

sarana, termasuk kebutuhan akan lahan permukiman. Meningkatnya kegiatan

perekonomian di perkotaan sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan

kota juga merupakan penyebab meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk

aktivitas perekonomian, misalnya untuk kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Sementara itu, terutama di sekitar wilayah perkotaan, persediaan lahan

relatif tetap sedangkan permintaan terhadap lahan terus meningkat dengan cepat.

Permintaan lahan yang terus meningkat dapat mengakibatkan terjadinya konversi

lahan, dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Terbatasnya lahan di

satu sisi dan semakin meningkatnya kebutuhan lahan di sisi lain inilah yang

menimbulkan tekanan penduduk terhadap lahan.

Tekanan penduduk terhadap lahan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah desakan penduduk terhadap lahan. Variabel tekanan penduduk terhadap

yang menempati suatu wilayah dengan luas lahan di wilayah tersebut, yaitu dari

nilai man land ratio. Sementara nilai tekanan penduduk terhadap lahan khusus

petani dalam penelitian ini dengan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya.

Daya dukung (carrying capacity) erat kaitannya dengan kepadatan penduduk.

Daya dukung lahan pada suatu wilayah dapat diketahui dari nilai tekanan

penduduk terhadap lahan secara relatif dan absolut.

Untuk menghitung nilai tekanan penduduk terhadap lahan didapat dari

data sekunder tentang jumlah penduduk dan luas lahan yang dimiliki penduduk.

Sementara data primer dikumpulkan selain melalui kuesioner kepada responden,

juga melalui observasi.

2. Status Sosial

Status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakatnya.

Status sosial sebagai suatu keadaan masyarakat secara sosial merupakan aspek

dinamika masyarakat yang dapat menggambarkan kondisi budaya masyarakat

sebagai society. Pada dasarnya Koentjaraningrat (2002:146-147) mendefinisikan

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa

identitas bersama. Status sosial dapat diperoleh secara alamiah (ascribed),

misalnya status karena hasil kelahiran, maupun dengan diupayakan (achieved),

misalnya status pendidikan.

Dalam penelitian ini, status sosial adalah keadaan seseorang yang

pendidikan, pengetahuan tentang lingkungan, kondisi kesehatan, serta hubungan

sosial. Variabel status sosial diukur melalui analisis terhadap tingkat pendidikan

formal, pengetahuan tentang lingkungan, kondisi kesehatan, serta hubungan

sosial, yang menunjukkan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi pengetahuan

tentang lingkungan. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden.

3. Status Ekonomi

Setiap aktivitas ekonomi memerlukan lahan sebagai salah satu jenis input

yang digunakan (Pakpahan dan Anwar, 1989:71). Pertumbuhan ekonomi akan

menyebabkan realokasi penggunaan sumberdaya lahan dari jenis yang

memberikan nilai (rent) lahan rendah ke yang lebih tinggi. Dengan demikian,

kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan

permintaan lahan untuk tujuan penggunaan tertentu, di samping kepadatan

penduduk dan ketersediaan sumberdaya lahan itu sendiri.

Status ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah keadaan

ekonomi responden. Variabel status ekonomi diukur melalui analisis terhadap

jenis mata pencaharian pokok, mata pencaharian sampingan, serta tingkat

pendapatan penduduk yang menunjukkan dinamika masyarakat yang dapat

mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan. Data dikumpulkan melalui

kuesioner kepada responden.

4. Gaya Hidup (lifestyle)

Gaya hidup (lifestyle) merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang

ditempatkan sebagai ciri-ciri dari modernitas. Lebih lanjut, gaya hidup merupakan

bagian dari kehidupan sosial sehari-hari, yang berfungsi dalam interaksi dengan

cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak hidup

dalam masyarakat modern. Modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan

zaman dan konstelasi dunia sekarang. Modernisasi tidak akan datang begitu saja,

melainkan harus diusahakan, diupayakan. Dalam diri manusia perlu ada suatu

dorongan yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan modernisasi.

Dalam penelitian ini, gaya hidup adalah pola perilaku sehari-hari

segolongan manusia di dalam masyarakat, yang dikaji melalui kondisi rumah,

orientasi investasi, orientasi pendidikan keluarga, dan pemilikan barang-barang

modern yang tampil untuk memfasilitasi kehidupan sosial sehari-hari. Variabel

gaya hidup diukur melalui analisis terhadap kondisi rumah, orientasi investasi,

orientasi pendidikan keluarga, dan pemilikan barang-barang modern yang

menunjukkan dinamika masyarakat yang dapat mempengaruhi pengetahuan

tentang lingkungan. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden.

5. Perilaku Keruangan

Golledge, Brown, dan Williamson (1972, dalam Walmsley. D.J. dan

Lewis. G.J., 1984:4) mengidentifikasi lima area utama tentang perilaku dalam

geografi manusia, yaitu (1) mempelajari pengambilan keputusan dan pilihan

perilaku; (2) analisis tentang aliran informasi; (3) model penelitian dan

pembelajaran; (4) pengujian perilaku pemilihan; serta (5) penelitian tentang

Dalam penelitian ini, perilaku keruangan adalah perlaku yang

berhubungan dengan keputusan pemilihan ruang. Variabel perilaku keruangan

dalam penelitian ini tercermin dari mobilitas penduduk dalam berbagai aktivitas,

antara lain lokasi pendidikan bagi keluarga, pekerjaan, kesehatan, perbelanjaan,

serta rekreasi/hiburan, yang dapat menunjukkan dinamika masyarakat yang dapat

mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan. Data dikumpulkan melalui

kuesioner kepada responden.

6. Persepsi terhadap Nilai Lahan

Lahan sebagai komoditas mempunyai nilai atau harga tersendiri yang

ditentukan berdasarkan parameter (Sujarto, 1993:22), yaitu (1) tingkat

produktivitas lahan; (2) lokasi atau letak lahan; dan (3) kegiatan yang berada di

atasnya. Dalam penelitian ini, persepsi penduduk terhadap lahan berkaitan dengan

tanggapan masyarakat terhadap harga lahan. Variabel persepsi terhadap nilai

lahan ini diukur melalui analisis terhadap nilai ekonomi lahan, nilai sosial lahan,

nilai lokasi lahan, nilai ekologis lahan, serta nilai politis lahan. Persepsi terhadap

kelima nilai lahan tersebut menunjukkan dinamika masyarakat yang dapat

mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan. Data dikumpulkan melalui

kuesioner kepada responden.

7. Perubahan Luas Lahan

Lahan sebagai salah satu sumberdaya alam, dapat ditinjau dari berbagai

titik pandang yang berbeda, sehingga memberikan makna yang berbeda pula.

dapat menunjukkan luasannya. Lahan bagi masyarakat agraris merupakan faktor

produksi yang paling penting. Dengan adanya perkembangan masyarakat terutama

di pinggiran perkotaan, mengakibatkan luas lahan pertanian semakin terbatas.

Luas lahan dapat berubah secara vertikal maupun horisontal, melalui teknologi

pertanian atau teknologi arsitektur dalam penggunaan lahan.

Dalam penelitian ini, perubahan luas lahan adalah perubahan luas lahan

garapan. Variabel perubahan luas lahan garapan diukur melalui analisis terhadap

perubahan luas lahan pertanian yang dimiliki/dikuasai, yang dapat mempengaruhi

pengetahuan tentang lingkungan. Data dikumpulkan selain melalui kuesioner

kepada responden penelitian, juga melalui observasi.

8. Perubahan Status Pemilikan/Penguasaan Lahan

Kepemilikan lahan pertanian tidak hanya bermakna ekonomis dalam arti

sebagai sumber kehidupan, tetapi juga bermakna kultural dan politis. Wiradi

(1990, dalam Suhendar, 1995:32) melihat bahwa persoalan kepemilikan lahan

pada masyarakat agraris justru lebih menyangkut masalah penyebaran dan

pembagiannya, yang kemudian berkaitan erat dengan masalah

kesempatan-kesempatan ekonomi dan penyebaran pendapatan. Dalam penelitian ini perubahan

status pemilikan/penguasaan lahan adalah perubahan status berkaitan dengan

proses dan cara memiliki dan menguasai lahan garapan. Variabel perubahan status

pemilikan/penguasaan lahan diukur melalui analisis terhadap perubahan hak

kepemilikan lahan pertanian yang dapat mempengaruhi pengetahuan tentang

9. Perubahan Fungsi Lahan

Dalam konteks ekonomi lahan, terjadi kecenderungan persaingan dalam

penggunaan lahan. Persaingan dalam penggunaan lahan antara lain disebabkan

karena (Anwar, 1993:27): (1) kepadatan penduduk yang sangat tinggi, (2) hasil

produksi per hektar yang jauh lebih tinggi dari hasil produksi wilayah lain karena

tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi, serta (3) permintaan lahan bagi

perkembangan wilayah urban dan perluasan kawasan perkotaan serta

pembangunan infrastruktur yang lebih besar dibanding wilayah lainnya.

Perubahan fungsi lahan di perkotaan terutama dari lahan pertanian menjadi lahan

permukiman atau perdagangan.

Dalam penelitian ini perubahan fungsi lahan adalah perubahan

penggunaan lahan, dari penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Variabel

fungsi lahan diukur melalui analisis terhadap perubahan penggunaan lahan hutan

ke lahan pertanian dan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian yang dapat

mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan. Data dikumpulkan selain melalui

kuesioner kepada responden penelitian, juga melalui observasi.

10. Pengetahuan tentang Lingkungan

Kelestarian lingkungan dapat dilihat dari pengetahuan (knowledge), sikap

(attitude) dan perilaku (behavior), sebagai berikut: (a) pengetahuan lingkungan,

yaitu segala sesuatu yang diketahui tentang lingkungan di kawasan tersebut; (b)

pendirian, keyakinan tentang lingkungan; serta (c) perilaku terhadap lingkungan,

yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap lingkungan.

Melestarikan keserasian dan keseimbangan lingkungan berarti membuat

tetap tak berubah atau kekal keserasian dan keseimbangan lingkungan

(Soemarwoto, 1983:67). Kelestarian lingkungan adalah membuat lingkungan tetap

tidak berubah atau kekal keserasian dan keseimbangan lingkungannya. Dengan

demikian kelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan

dilakukan sebagai upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup,

termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa

depan. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan proses pembangunan yang

mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan

menyerasikan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam pembangunan.

Variabel pengetahuan tentang lingkungan dalam penelitian ini adalah

segala sesuatu yang diketahui dan diyakini tentang lingkungan di kawasan

tersebut. Pengetahuan tentang lingkungan dilihat dari ketersediaan dan

penggunaan air, tanah, lahan, dan udara sebagai sumber daya yang dipengaruhi

oleh dinamika masyarakat dan konversi lahan pertanian. Data dikumpulkan selain

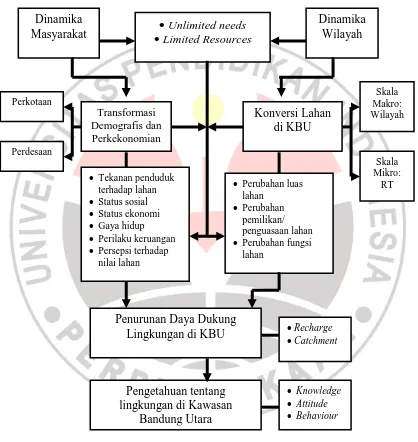

F. Kerangka Pemikiran

Fenomena dinamika masyarakat baik secara sosial, budaya, maupun

ekonomi, menimbulkan adanya transformasi (pergeseran) demografi, ekonomi,

dan sosial-budaya di wilayah perkotaan. Di sisi lain, fenomena dinamika wilayah

mengakibatkan terjadinya konversi lahan dari lahan terbangun ke lahan non

terbangun, terutama di wilayah perkotaan.

Terjadinya dinamika masyarakat dan dinamika wilayah, dapat ditunjukkan

dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap lahan perkotaan (unlimited

needs). Sementara itu lahan sebagai sumber daya memiliki keterbatasan

ketersediaan secara fisik (limited resources). Kedua hal yang bertentangan inilah

yang secara tidak langsung menimbulkan penurunan daya dukung (carrying

capacity) lingkungan. Pada akhirnya dapat mempengaruhi penurunan kelestarian

lingkungan hidup di Kawasan Bandung Utara.

Ketersediaan lahan perkotaan semakin langka karena terjadinya persaingan

penggunaan berdasarkan nilai ekonomi lahan. Pada umumnya lahan

diperuntukkan bagi penggunaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Fenomena

tersebut dapat diamati karena adanya dinamika masyarakat dan semakin maraknya

konversi lahan pertanian di Kawasan Bandung Utara.

Dinamika masyarakat dan konversi lahan yang semakin meningkat

merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan di

sikap, dan perilaku terhadap lingkungan. Kerangka pemikiran penelitian dapat

digambarkan seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Unlimited needs Limited Resources

Dinamika Wilayah Dinamika Masyarakat Transformasi Demografis dan Perkekonomian Konversi Lahan di KBU

Penurunan Daya Dukung Lingkungan di KBU

Pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan

Bandung Utara Skala Makro: Wilayah Skala Mikro: RT Perkotaan Perdesaan Recharge Catchment Knowledge Attitude Behaviour

Tekanan penduduk terhadap lahan Status sosial Status ekonomi Gaya hidup Perilaku keruangan Persepsi terhadap

nilai lahan

Perubahan luas lahan

Perubahan pemilikan/ penguasaan lahan Perubahan fungsi

[image:30.595.104.522.193.635.2]G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dapat menjadi batasan dalam penelitian, yang

terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kajian.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Batasan Kawasan Bandung Utara dapat diidentifikasi berdasarkan batasan

fisik dan administrasi seperti dijelaskan sebagai berikut.

a. Batasan Fisik

Batasan fisik Kawasan Bandung Utara di sini adalah Wilayah Inti

Bandung Raya Bagian Utara dengan batas-batas seperti yang telah ditetapkan

dalam SK Gubernur Jawa Barat No.181.1/SK.1624-Bapp/1982 tentang

Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara.

b. Batasan Administratif

Kawasan Bandung Utara memiliki luas total sebesar 38.548,33 Ha. Pada

Tahun 2008, terdiri dari empat wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Bandung

(terdiri dari 3 kecamatan dan 20 desa), Kota Bandung (terdiri dari 10 kecamatan

dan 30 kelurahan), Kabupaten Bandung Barat (terdiri dari 6 kecamatan dan 49

desa) dan Kota Cimahi (terdiri dari 2 kecamatan dan 8 kelurahan), atau secara

total terdiri dari 21 kecamatan dan 107 kelurahan/desa.

2. Ruang Lingkup Kajian

Agar penelitian tentang pengaruh dinamika masyarakat dan konversi lahan

dapat terarah dan terfokus, maka dalam penelitian ini perlu ada pembatasan ruang

lingkup kajian.

Dinamika masyarakat yang dianalisis dalam penelitian ini dibatasi pada

tekanan penduduk terhadap lahan, status sosial, status ekonomi, gaya hidup

(lifestyle), perilaku keruangan, serta persepsi terhadap nilai lahan yang terjadi di

Kawasan Bandung Utara.

Konversi lahan dikaji melalui analisis terhadap perubahan luas lahan

pertanian, perubahan status pemilikan/penguasaan lahan pertanian, dan perubahan

fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kawasan Bandung Utara. Kajian konversi

lahan pertanian dilakukan secara komprehensif pada skala makro (wilayah) dan

skala mikro (rumah tangga) di Kawasan Bandung Utara. Berdasarkan identifikasi

di lapangan, dapat diketahui bahwa konversi lahan yang terjadi Kawasan Bandung

Utara sebagian besar merupakan konversi lahan dari non terbangun ke lahan

terbangun, terutama dari lahan pertanian ke permukiman.

Kelestarian lingkungan difokuskan pada pengetahuan terhadap lingkungan

hidup di Kawasan Bandung Utara, yang meliputi analisis terhadap keserasian

dengan lingkungan alam dan keserasian dengan lingkungan sosial.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana dinamika masyarakat

dan konversi lahan pertanian yang terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara. Selanjutnya dapat

menjadi arahan bagi pengetahuan tentang lingkungan hidup di Kawasan Bandung

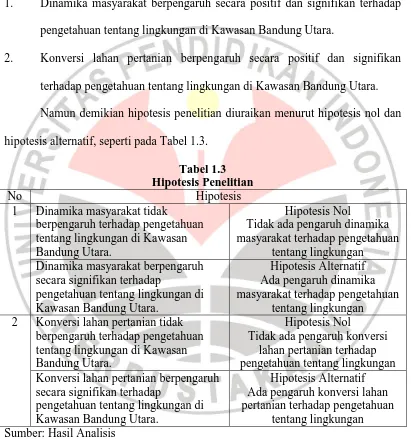

H. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan, maka hipotesis

yang memerlukan pengujian adalah:

1. Dinamika masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

2. Konversi lahan pertanian berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Namun demikian hipotesis penelitian diuraikan menurut hipotesis nol dan

[image:33.595.109.520.200.639.2]hipotesis alternatif, seperti pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Hipotesis Penelitian

No Hipotesis

1 Dinamika masyarakat tidak

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Hipotesis Nol

Tidak ada pengaruh dinamika masyarakat terhadap pengetahuan

tentang lingkungan Dinamika masyarakat berpengaruh

secara signifikan terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Hipotesis Alternatif Ada pengaruh dinamika masyarakat terhadap pengetahuan

tentang lingkungan 2 Konversi lahan pertanian tidak

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Hipotesis Nol Tidak ada pengaruh konversi

lahan pertanian terhadap pengetahuan tentang lingkungan Konversi lahan pertanian berpengaruh

secara signifikan terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Hipotesis Alternatif Ada pengaruh konversi lahan pertanian terhadap pengetahuan

I. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari lima bab, yang meliputi:

Bab satu merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah,

identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran penelitian, ruang lingkup

penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan kajian pustaka, yang mengungkapkan teori-teori yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian dan berbagai penelitian yang relevan

sebagai landasan teori dalam analisis temuan. Uraian kajian pustaka ini menjadi

landasan teori dalam pembahasan hasil penelitian.

Bab tiga merupakan metode penelitian, yang mengkaji metode penelitian,

variabel penelitian, langkah-langkah penelitian, instrumen penelitian, populasi dan

sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, serta teknik

analisis penelitian.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang mengkaji

pengolahan/analisis temuan sesuai dengan desain penelitian yaitu deskripsi

(dinamika masyarakat, konversi lahan, dan pengetahuan tentang lingkungan),

analisis kebijakan rencana pengembangan kawasan, analisis data dan temuan hasil

penelitian, pengujian dan pembukian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, serta

hubungan hasil penelitian dengan Pendidikan IPS. Uraian hasil pembahasan

terdiri dari kajian makro (skala wilayah) dan kajian mikro (skala rumah tangga),

Bab lima merupakan kesimpulan dan implikasi, yang menyajikan

penafsiran/pemaknaan penelitian, rekomendasi bagi pembuat kebijakan, dan saran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah

deskriptif-eksplanatori, menggambarkan dan menjelaskan dinamika masyarakat serta

konversi lahan yang berpengaruh terhadap pengetahuan tentang lingkungan di

Kawasan Bandung Utara. Metode deskriptif dapat menggambarkan dinamika

masyarakat dan konversi lahan pertanian pada masa sekarang, sementara itu

metode eksplanatori dapat menganalisis lebih mendalam pengaruh dinamika

masyarakat dan konversi lahan pertanian terhadap pengetahuan tentang

lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

Secara lebih rinci, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan:

(1) dinamika masyarakat perkotaan di wilayah studi, yang meliputi tekanan

penduduk terhadap lahan, status sosial, status ekonomi, gaya hidup (lifestyle),

perilaku keruangan, dan persepsi terhadap nilai lahan; (2) konversi lahan pertanian

ke non pertanian, dengan mengkaji perubahan luas lahan pertanian, perubahan

status pemilikan/penguasaan lahan pertanian, serta perubahan fungsi lahan

pertanian di wilayah studi; serta (3) pengetahuan tentang lingkungan, meliputi

pengetahuan tentang lingkungan alam (kualitas lingkungan) dan pengetahuan

tentang lingkungan sosial (kualitas bermasyarakat). Sementara itu metode

mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan di wilayah studi, serta (2)

konversi lahan pertanian yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan di

wilayah studi.

Konversi lahan secara komprehensif dikaji melalui skala makro dan skala

mikro, serta dengan melihat keterkaitan pada skala makro dan skala mikro. Skala

makro dimaksud adalah wilayah dan skala mikro adalah rumah tangga. Kajian

konversi lahan dalam skala wilayah diuraikan secara deskriptif melalui deskripsi

wilayah penelitian dan analisis terhadap kebijakan pengembangan wilayah. Kajian

konversi lahan dalam skala rumah tangga juga diuraikan secara deskriptif dengan

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan pertanian di

Kawasan Bandung Utara, yaitu kondisi fisik lahan yang dimiliki, kondisi

ekonomi, serta kondisi sosial budaya rumah tangga.

B. Variabel Penelitian

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, bahwa dinamika

masyarakat dan konversi lahan pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara. Variabel-variabel

dalam konsep dinamika masyarakat maupun konversi lahan pertanian

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang lingkungan. Artinya bahwa semakin

tinggi nilai tekanan penduduk terhadap lahan, semakin tinggi nilai status sosial,

semakin tinggi nilai status ekonomi, semakin tinggi nilai gaya hidup, semakin

maka semakin tinggi nilai pengetahuan tentang lingkungan. Demikian pula,

semakin tinggi nilai perubahan luas lahan pertanian, semakin tinggi nilai

perubahan hak pemilikan/penguasaan lahan, dan semakin tinggi nilai perubahan

fungsi lahan, maka nilai pengetahuan tentang pengetahuan tentang lingkungan

semakin tinggi.

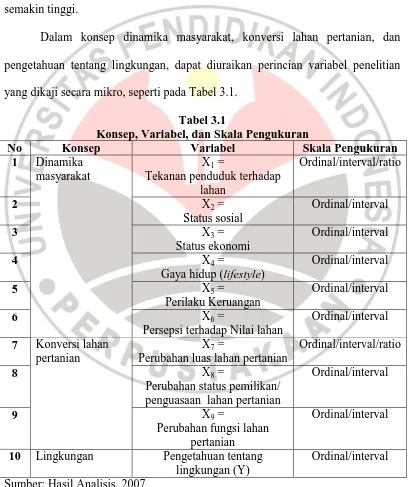

Dalam konsep dinamika masyarakat, konversi lahan pertanian, dan

pengetahuan tentang lingkungan, dapat diuraikan perincian variabel penelitian

[image:38.595.109.518.221.708.2]yang dikaji secara mikro, seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Konsep, Variabel, dan Skala Pengukuran

No Konsep Variabel Skala Pengukuran

1 Dinamika masyarakat

X1 =

Tekanan penduduk terhadap lahan

Ordinal/interval/ratio

2 X2 =

Status sosial

Ordinal/interval

3 X3 =

Status ekonomi

Ordinal/interval

4 X4 =

Gaya hidup (lifestyle)

Ordinal/interval

5 X5 =

Perilaku Keruangan

Ordinal/interval

6 X6 =

Persepsi terhadap Nilai lahan

Ordinal/interval

7 Konversi lahan pertanian

X7 =

Perubahan luas lahan pertanian

Ordinal/interval/ratio

8 X8 =

Perubahan status pemilikan/ penguasaan lahan pertanian

Ordinal/interval

9 X9 =

Perubahan fungsi lahan pertanian

Ordinal/interval

10 Lingkungan Pengetahuan tentang

lingkungan (Y)

Ordinal/interval

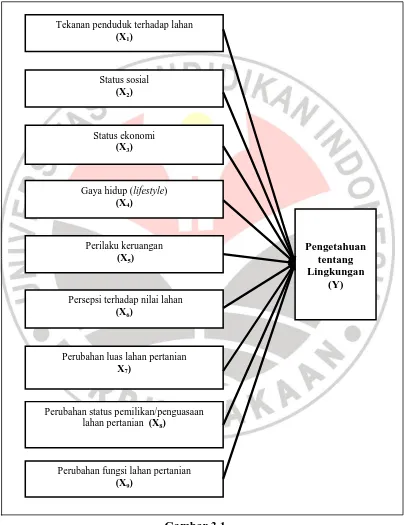

Variabel penelitian tersebut kemudian dibuat dalam suatu skema yang

menunjukkan hubungan antar variabel, seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.

Hubungan Antar Variabel Tekanan penduduk terhadap lahan

(X1)

Status sosial (X2)

Pengetahuan tentang Lingkungan

(Y)

Status ekonomi (X3)

Perubahan status pemilikan/penguasaan lahan pertanian (X8)

Persepsi terhadap nilai lahan (X6)

Perubahan luas lahan pertanian X7)

Perubahan fungsi lahan pertanian (X9)

Gaya hidup (lifestyle) (X4)

[image:39.595.115.521.174.699.2]C. Tahapan Penelitian

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka diperlukan

tahapan penelitian secara sistematis, sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Observasi lapangan pada wilayah yang dikaji.

c. Perumusan variabel penelitian.

d. Penyusunan instrumen pengumpulan data, sesuai dengan variabel

yang telah dirumuskan.

e. Pemilihan wilayah sampel, yang mewakili permasalahan

penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan pada skala makro dengan menganalisis kondisi

fisik wilayah penelitian.

b. Penelitian lapangan pada skala mikro kepada rumah tangga

pertanian.

3. Tahap Pasca Penelitian Lapangan, meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Pengolahan data hasil penelitian lapangan, baik data primer

maupun data sekunder.

b. Mendeskripsikan wilayah penelitian secara makro.

c. Menganalisis kebijakan pengembangan wilayah.

e. Menganalisis hubungan dinamika masyarakat dan konversi lahan

pertanian dengan pengetahuan tentang lingkungan.

f. Pembahasan hasil penelitian dengan mengaitkan pada teori yang

relevan.

g. Pemaknaan hasil penelitian dengan menarik suatu kesimpulan dan

implikasi hasil penelitian.

D. Populasi dan Sampel 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah adalah Kepala Keluarga (KK) dalam

rumah tangga di Kawasan Bandung Utara. Kepala keluarga dalam rumah tangga

yang dimaksud adalah kepala keluarga yang memiliki atau pernah memiliki lahan

pertanian di wilayah Kawasan Bandung Utara.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi yang mewakili

populasi KK dan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.

a. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dipilih secara acak (random) dengan teknik

probability sampling (Nasution, 1987) yang memberi kemungkinan yang sama

bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Sampel harus respresentatif, artinya dapat

Penentuan sampel diawali dengan penentuan wilayah penelitian.

Pengambilan sampel wilayah penelitian juga dilakukan secara acak (random)

dengan teknik probability sampling. Pemilihan sampel wilayah dengan cara

mengambil beberapa kelompok wilayah (kecamatan) secara acak, memberi

kemungkian yang sama bagi setiap wilayah untuk dipilih, agar dapat diperoleh

generalisasi. Wilayah penelitian adalah kecamatan serta desa/kelurahan yang

dapat mewakili permasalahan penelitian.

Untuk melengkapi analisis, diperlukan informasi dari pihak-pihak yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengambilan informasi bagi pihak lain

(pemerintah, swasta, dan tokoh masyarakat) dilakukan dengan teknik purposive

sampling (Nasution, 1987), dimana penentuan jumlahnya disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian.

Untuk mendapatkan jumlah sampel penelitian, maka perlu ditentukan

jumlah sampel penelitian, sebagai berikut:

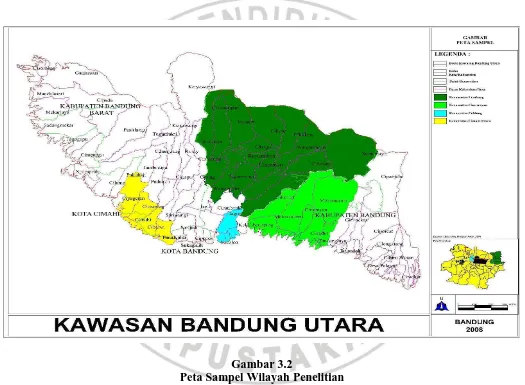

1) Penentuan Wilayah Penelitian

Ditentukan sampel wilayah secara proporsional agar generalisasi yang

diperoleh berdasarkan daerah-daerah tertentu tersebut dapat diterima dan berlaku

bagi daerah-daerah lain di luar sampel. Wilayah yang menjadi sampel adalah

kecamatan yang mewakili empat kota/kabupaten di Kawasan Bandung Utara.

Dari hasil kriteria penentuan sampel wilayah berdasarkan permasalahan

penelitian, yaitu adanya dinamika masyarakat, konversi lahan pertanian, serta

masing-masing kota/kabupaten yang termasuk Kawasan Bandung Utara, yang

menjadi sampel wilayah penelitian (lihat Gambar 3.2) yaitu:

a) Kecamatan Coblong Kota Bandung

b) Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

c) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

2) Penentuan Jumlah Sampel

Tidak ada aturan yang tegas tentang jumlah sampel yang di persyaratkan

untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia. Tentang besar sampel inipun

tidak ada ketentuan angka yang pasti. Untuk menghitung besarnya jumlah sampel

dapat juga mengacu pada rumus secara praktis berdasarkan tabel dan monogram.

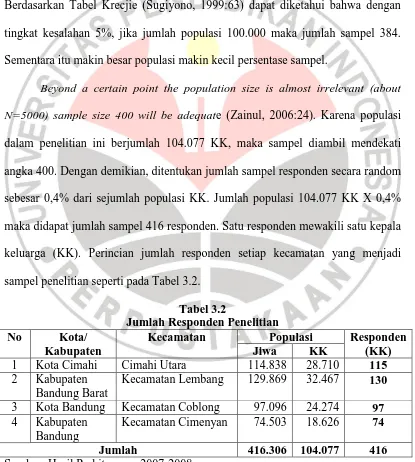

Berdasarkan Tabel Krecjie (Sugiyono, 1999:63) dapat diketahui bahwa dengan

tingkat kesalahan 5%, jika jumlah populasi 100.000 maka jumlah sampel 384.

Sementara itu makin besar populasi makin kecil persentase sampel.

Beyond a certain point the population size is almost irrelevant (about

N=5000) sample size 400 will be adequate (Zainul, 2006:24). Karena populasi

dalam penelitian ini berjumlah 104.077 KK, maka sampel diambil mendekati

angka 400. Dengan demikian, ditentukan jumlah sampel responden secara random

sebesar 0,4% dari sejumlah populasi KK. Jumlah populasi 104.077 KK X 0,4%

maka didapat jumlah sampel 416 responden. Satu responden mewakili satu kepala

keluarga (KK). Perincian jumlah responden setiap kecamatan yang menjadi

[image:45.595.109.524.253.715.2]sampel penelitian seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Jumlah Responden Penelitian

No Kota/

Kabupaten

Kecamatan Populasi Responden

(KK)

Jiwa KK

1 Kota Cimahi Cimahi Utara 114.838 28.710 115

2 Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan Lembang 129.869 32.467 130

3 Kota Bandung Kecamatan Coblong 97.096 24.274 97

4 Kabupaten Bandung

Kecamatan Cimenyan 74.503 18.626 74

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini, sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data geografi yang

aktual dan langsung. Observasi dipergunakan untuk memperoleh gambaran yang

lebih jelas tentang masalah di lapangan. Dalam penelitian ini, dilakukan observasi

lapangan secara langsung pada wilayah studi di Kawasan Bandung Utara yang

mengalami dinamika masyarakat dan konversi lahan pertanian yang pesat.

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam teknik ini adalah

ceklist dan peta dasar.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang membantu dan

melengkapi pengumpulan data yang tidak dapat diungkapkan melalui observasi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak lain

(pemerintah, pengembang, dan tokoh masyarakat) yang secara tidak langsung

mempengaruhi dinamika masyarakat, konversi lahan pertanian dan pengetahuan

tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara. Adapun instrumen pengumpulan

data yang digunakan dalam teknik ini adalah pedoman wawancara (interview

c. Kuesioner

Kuesioner sebagai suatu teknik pengumpulan data, dengan

memperhitungkan jumlah responden dan siapa yang menjadi responden kuesioner.

Dalam penelitian ini teknik kuesioner dilakukan terhadap rumah tangga di

Kawasan Bandung Utara. Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan

dalam teknik ini adalah daftar kuesioner.

d. Studi Dokumentasi

Untuk melengkapi data dalam analisa masalah yang diteliti, diperlukan

informasi dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah

penelitian, untuk itu dilakukan studi dokumentasi dengan overlay peta. Dalam

penelitian ini, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah sejumlah dokumen

yang berkaitan dengan dinamika masyarakat, konversi lahan pertanian dan

pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara.

e. Studi Pustaka

Dalam penelitian kita memerlukan data yang bersifat teoritis, untuk itu kita

harus mempelajari pustaka yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam

penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk mempelajari teori, prinsip, konsep,

dan hukum-hukum yang berkaitan dengan dinamika masyarakat, konversi lahan

pertanian dan pengetahuan tentang lingkungan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teknik

No Permasalahan dan Pertanyaan

Penelitian

Konsep Variabel Indikator dan Aspek

Tujuan Pengumpulan

Data

Sumber Data Teknik Pengumpulan

Data

Instrumen Pengumpulan

Data

1 Bagaimanakah dinamika masyarakat yang terjadi di Kawasan Bandung Utara

Dinamika masyarakat

Dinamika

masyarakat

Jumlah penduduk Luas wilayah

total Mendeskripsikan dinamika masyarakat di Kawasan Bandung Utara Data Sekun-der Skala Makro

Kuesioner Studi Pustaka Dokumentasi Daftar Kuesioner Pedoman Observasi

2 Bagaimanakah konversi lahan pertanian yang terjadi di Kawasan Bandung Utara Konversi lahan pertanian

Konversi lahan

pertanian

Luas

penggunaan lahan

Luas konversi lahan Kebijakan pengemba-ngan wilayah Mendeskripsikan konversi lahan pertanian di Kawasan Bandung Utara Data Sekun-der Skala Makro

Kuesioner Studi Pustaka Dokumentasi Daftar Kuesioner Pedoman Observasi

3 Bagaimanakah pengaruh dinamika masyarakat terhadap pengetahuan tentang lingkungan di Dinamika masyarakat (yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan) Tekanan penduduk terhadap lahan Jumlah penduduk dalam RTP Luas lahan

pertanian Mengkaji dinamika masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Data Primer Skala Mikro

Kuesioner Wawancara Daftar Kuesioner Pedoman Wawancara Status sosial Tingkat

[image:48.842.64.788.96.481.2]Kondisi kesehatan Hubungan

dengan tetangga Status ekonomi Jenis

pekerjaan Tingkat

pendapatan Gaya hidup Kondisi rumah

Media informasi Persepsi thd

investasi Persepsi thd

pendidikan keluarga Perilaku

keruangan

Keputusan pemilihan ruang

Persepsi terhadap nilai lahan

Rent ricardian Rent lokasi Rent

4 Bagaimanakah pengaruh konversi lahan pertanian terhadap pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara Konversi lahan (yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan) Perubahan luas lahan Luas lahan pertanian yang dimiliki/ dikuasai, meliputi aspek: Luas lahan

yang dimiliki sekarang Luas lahan

yang pernah dijual

Waktu/ tahun penjualan Alasan penjualan lahan Mengkaji konversi lahan pertanian yang mempengaruhi pengetahuan tentang lingkungan di Kawasan Bandung Utara Data Primer Skala Mikro

Kuesioner Wawancara Daftar Kuesioner Pedoman Wawancara Perubahan pemilikan/ penguasaan lahan Status pemilikan/ penguasaan lahan pertanian, meliputi aspek: Status sebelum dijual

Status setelah

Bersambung…

meliputi aspek: Fungsi lahan

sebelum dijual

Fungsi lahan setelah dijual 5 Konsep:

Lingkungan Variabel: Pengetahuan tentang lingkungan Keserasian dengan lingkungan alam (Kualitas Lingkungan) Ketersediaan d