1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hipertiroidisme merupakan salah satu penyakit gangguan kelenjar endokrin yang disebabkan karena peningkatan produksi hormone tiroid secara berlebihan oleh kelenjar tiroid. Penyakit ini ditemukan pada 2% wanita dan 0,2% pria di seluruh populasi dengan insiden munculnya kasus pertahun sebanyak dua puluh orang penderita tiap satu juta populasi (Fumarola et al, 2010).

Berbagai manifestasi klinik yang muncul akibat penyakit ini dapat mengganggu aktivitas pasien sehari-hari. Manifestasi klinik yang dirasakan pasien dapat berupa gangguan psikiatrik seperti rasa cemas berlebihan dan emosi yang mudah berubah, gangguan pencernaan berupa diare, hingga gangguan kardiovaskuler berupa takikardi dan palpitasi (Bahn et al, 2011).

Pada pasien hipertiroidisme, terapi yang diberikan dapat berupa terapi konservatif dengan pemberian obat anti tiroid maupun terapi pengurangan atau ablasi kelenjar tiroid dengan iodine radioaktif dan tiroidektomi (pengangkatan kelenjar tiroid) yang disesuaikan dengan etiologi penyakit dan pilihan pasien. Dari ketiga pilihan terapi tersebut, terapi dengan obat anti tiroid merupakan salah satu terapi yang banyak digunakan. Obat anti tiroid yang digunakan secara luas sebagai lini pertama adalah golongan thionamide, yang terdiri dari propylthiouracil dan methimazole.

Obat anti tiroid umumnya digunakan selama lebih dari enam bulan hingga pasien mencapai remisi dan pengobatan dapat dihentikan. Selama menggunakan obat anti tiroid pasien dapat mengalami efek samping berupa munculnya ruam kulit, gangguan hepar dan agranulositosis (Fumarola et al, 2010).

Pada penggunaan obat anti tiroid, rasionalitas terapi memegang peranan penting dalam menjamin penggunaan obat yang tepat, aman dan efektif. Dengan pemilihan jenis obat anti tiroid dan pemberian dosis yang tepat, kondisi euthyroid

dan remisi dapat lebih cepat tercapai dan memperpendek durasi terapi. Dan dengan penggunaan obat yang sesuai dengan kondisi pasien dapat mengurangi risiko efek samping yang muncul.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai evaluasi terapi pengobatan hipertiroidisme dengan obat anti tiroid perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran pola pengobatan hipertiroidisme di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan mengevaluasi rasionalitas pengobatan agar terapi mendapatkan

outcome yang diharapkan.

B. Perumusan Masalah

1. Seperti apakah karakteristik pasien hipertiroidisme di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2007 – 2012?

2. Bagaimana pola penggunaan obat anti tiroid pada pasien hipertiroidisme rawat jalan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya?

3. Bagaimana evaluasi rasionalitas penggunaan obat antitiroid pada pasien hipertiroidisme rawat jalan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode tahun 2007 – 2012 berdasarkan standar terapi Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of The American Thyroid Association

and American Association of Clinical Endocrinologists tahun 2011 serta Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo Edisi III tahun 2008? 4. Berapa lama durasi terapi yang dibutuhkan dengan obat anti tiroid hingga

pasien mencapai kondisi euthyroid?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik pasien hipertiroidisme di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2007 – 2012?

2. Mengetahui pola penggunaan obat anti tiroid pada pasien hipertiroidismerawat jalan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

3. Mengetahui evaluasi rasionalitas penggunaan obat anti tiroid pada pasien hipertiroidisme rawat jalan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode tahun 2007 – 2012 berdasarkan standar terapi Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of The American Thyroid Association

and American Association of Clinical Endocrinologists tahun 2011 serta Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo Edisi III tahun 2008. 4. Mengetahui durasi terapi yang dibutuhkan dengan obat anti tiroid hingga

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi RSUD Dr. Soetomo Surabaya : penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola pengobatan pasien hipertiroidisme dengan obat anti tiroid dan dapat menjadi pertimbangan dalam penatalaksaan terapi yang lebih tepat sehingga dapat dicapai outcome terapi yang lebih baik. 2. Bagi peneliti dan pembaca : hasil penelitian dapat memberi pengetahuan dan

wawasan mengenai pola penggunaan obat anti tiroid di instalasi rawat jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan evaluasi penggunaan yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan pasien dan kesesuaian obat berdasarkan standar terapi Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of The American Thyroid Association and American Association of

Clinical Endocrinologists tahun 2011 serta Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo Edisi III tahun 2008.

E. Tinjauan Pustaka 1. Definisi Hipertiroidisme

Menurut American Thyroid Association dan American Association of Clinical Endocrinologists, hipertiroidisme didefinisikan sebagai kondisi berupapeningkatan kadar hormon tiroid yang disintesis dan disekresikan oleh kelenjar tiroid melebihi normal (Bahn et al, 2011).

Hipertiroidisme merupakan salah satu bentuk thyrotoxicosis atau tingginya kadar hormon tiroid, T4, T3 maupun kombinasi keduanya, di aliran

jaringan-jaringan tubuh yang menyebabkan munculnya berbagai manifestasi klinik yang terkait dengan fungsi hormon tiroid dalam berbagai proses metabolisme tubuh (Bartalena, 2011).

2. Faktor Risiko

a. Terjadinya hipertiroidisme

Menurut Anonim (2008), faktor-faktor risiko seseorang untuk terkena hipertiroidisme sebagai berikut:

1) Memiliki riwayat gangguan tiroid sebelumnya seperti goiter atau pernah menjalani operasi kelenjar tiroid.

2) Memiliki riwayat penyakit autoimun seperti diabetes mellitus dan gangguan hormonal.

3) Adanya riwayat gangguan tiroid di keluarga.

4) Mengkonsumsi iodine dalam jumlah berlebihan secara kronik.

5) Menggunakan obat-obatan yang mengandung iodine seperti amiodarone.

6) Berusia lebih dari 60 tahun. b. Kambuh (relapse)

Terjadinya kekambuhan setelah pengobatan hipertiroidisme terutama dengan obat antitiroid cukup tinggi dengan persentase 30 – 70% (Bartalena, 2011). Kekambuhan pada pasien hipertiroidisme dapat terjadi satu tahun setelah pengobatan dihentikan hingga bertahun-tahun

setelahnya. Secara umum faktor-faktor risiko terjadi kekambuhan hipertiroidisme adalah sebagai berikut:

1) Berusia kurang dari 40 tahun. 2) Ukuran goiter tergolong besar. 3) Merokok.

4) Serum TSH-receptor Antibody (TSAb) masih terdeteksi di akhir pengobatan dengan obat anti tiroid.

5) Faktor psikologis seperti depresi.

3. Etiologi

Berdasarkan etiologinya hipertiroidisme dapat dibagi menjadi beberapa kategori, secara umum hipertiroidisme yang paling banyak ditemukan adalah Graves’ Disease, toxic adenoma, dan multinodular goiter.

a. Graves’ Disease

Graves’ disease merupakan penyebab utama hipertiroidisme karena sekitar 80% kasus hipertiroidisme di dunia disebabkan oleh Graves’ disease. Penyakit ini biasanya terjadi pada usia 20 – 40 tahun, riwayat gangguan tiroid keluarga, dan adanya penyakit autoimun lainnya misalnya diabetes mellitus tipe 1 (Fumarola et al, 2010).

Graves’ disease merupakan gangguan autoimun berupa peningkatan kadar hormon tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid Kondisi ini disebabkan karena adanya thyroid stimulating antibodies (TSAb) yang dapat berikatan dan mengaktivasi reseptor TSH (TSHr). Aktivasi reseptor TSH oleh TSAb

memicu perkembangan dan peningkakan aktivitas sel-sel tiroid menyebabkan peningkatan kadar hormon tiroid melebihi normal.

TSAb dihasilkan melalui proses respon imun karena adanya paparan antigen. Namun pada Graves’ Disease sel-sel APC (antigen presenting cell) menganggap sel kelenjar tiroid sebagai antigen yang dipresentasikan pada sel T helper melalui bantuan HLA (human leucocyte antigen). Selanjutnya T helper akan merangsang sel B untuk memproduksi antibodi berupa TSAb.

Salah satu faktor risiko penyebab timbulnya Graves’ Disease adalah HLA. Pada pasien Graves’ Disease ditemukan adanya perbedaan urutan asam amino ke tujuh puluh empat pada rantai HLA-DRb1. Pada pasien Graves’ Disease asam amino pada urutan ke tujuh puluh empat adalah arginine, sedangkan umumnya pada orang normal, asam amino pada urutan tersebut berupa glutamine (Jacobson et al, 2008).

Untuk membantu menegakkan diagnosis pasien menderita Graves’ disease perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Menurut Baskin et al (2002), pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menegakkan diagnosis Graves’ disease yaitu TSH serum, kadar hormon tiroid (T3 dan T4) total dan bebas, iodine radioaktif, scanning dan thyrotropin receptor antibodies (TRAb). Pada pasien Graves’ disease, kadar TSH

ditemukan rendah disertai peningkatan kadar hormon tiroid. Dan pada pemeriksaan dengan iodine radioaktif ditemukan uptake tiroid yang melebihi normal. Sedangkan pada teknik scanning iodine terlihat menyebar di semua bagian kelenjar tiroid, dimana pola penyebaran iodine pada Graves’ disease

berbeda pada hipertiroidisme lainnya. TRAb ditemukan hanya pada penderita Graves’ disease dan tidak ditemukan pada penyakit hipertiroidisme lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis Graves’ Disease. Selain itu TRAb dapat digunakan sebagai parameter keberhasilan terapi dan tercapainya kondisi remisi pasien (Okamoto et al, 2006).

Menurut Bahn et al (2011), terapi pada pasien Graves’ disease dapat berupa pemberian obat anti tiroid, iodine radioaktif atau tiroidektomi. Di Amerika Serikat, iodine radioaktif paling banyak digunakan sebagai terapi pada pasien Graves’ disease. Sedangkan di Eropa dan Jepang terapi dengan obat anti tiroid dan operasi lebih banyak diberikan dibandingkan iodine radioaktif. Namun demikian pemilihan terapi didasarkan pada kondisi pasien misalnya ukuran goiter, kondisi hamil, dan kemungkinan kekambuhan.

Selain pemberian terapi di atas, pasien Graves’ disease perlu mendapatkan terapi dengan beta-blocker. Beta-blocker digunakan untuk mengatasi keluhan seperti tremor, takikardia dan rasa cemas berlebihan. Pemberian beta-blocker direkomendasikan bagi semua pasien hipertiroidisme dengan gejala yang tampak (Bahn et al, 2011).

b. Toxic Adenoma

Pada pasien toxic adenoma ditemukan adanya nodul yang dapat memproduksi hormon tiroid. Nodul didefinisikan sebagai masa berupa folikel tiroid yang memiliki fungsi otonom dan fungsinya tidak terpengaruhi oleh kerja TSH (Sherman dan Talbert, 2008).

Sekitar 2 – 9% kasus hipertiroidisme di dunia disebabkan karena hipertiroidisme jenis ini. Menurut Gharib et al (2007), hanya 3–7% pasien dengan nodul tiroid yang tampak dan dapat teraba, dan 20 – 76% pasien memiliki nodul tiroid yang hanya terlihat dengan bantuan ultra sound. Penyakit ini lebih sering muncul pada wanita, pasien berusia lanjut, defisiensi asupan iodine, dan riwayat terpapar radiasi.

Pada pasien dengan toxic adenoma sebagian besar tidak muncul gejala atau manifestasi klinik seperti pada pasien dengan Graves’ disease. Pada sebagian besar kasus nodul ditemukan secara tidak sengaja saat dilakukan pemeriksaan kesehatan umum atau oleh pasien sendiri.

Sebagian besar nodul yang ditemukan pada kasus toxic adenoma bersifat benign (bukan kanker), dan kasus kanker tiroid sangat jarang ditemukan. Namun apabila terjadi pembesaran nodul secara progresif disertai rasa sakit perlu dicurigai adanya pertumbuhan kanker. Dengan demikian perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi pasien untuk memberikan tatalaksana terapi yang tepat.

Munculnya nodul pada tiroid lebih banyak ditemukan pada daerah dengan asupan iodine yang rendah. Menurut Paschke (2011), iodine yang rendah menyebabkan peningkatan kadar hidrogen peroksida di dalam kelenjar tiroid yang akan menyebabkan mutasi. Hal ini sesuai dengan Tonacchera dan Pinchera (2010), yang menyatakan pada penderita hipertiroidisme dengan adanya nodul ditemukan adanya mutasi pada reseptor TSH.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis toxic adenoma adalah pemeriksaan TSH, kadar hormon tiroid bebas,

ultrasonography dan fine-needle aspiration (FNA). Pemeriksaan TSH merupakan pemeriksaan awal yang harus dilakukan untuk mengevaluasi fungsi kelenjar tiroid, serta perlu dilakukan pemeriksaan kadar hormon tiroid (T4 dan T3). Ultrasonography merupakan pemeriksaan yang menggunakan

gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendapatkan gambar dan bentuk kelenjar tiroid. Dengan pemeriksaan ini dapat diidentifikasi bentuk dan ukuran kelenjar tiroid pasien. Sedangkan pemeriksaan dengan fine-needle aspiration

digunakan untuk mengambil sampel sel di kelenjar tiroid atau biopsi. Dari hasil biopsi dengan FNA dapat diketahui apakah nodul pada pasien bersifat

benign (non kanker) atau malignant (kanker) (Gharib et al, 2010).

Tata laksana terapi bagi pasien hipertiroidisme akibat toxic adenoma adalah dengan iodine radioaktif atau tiroidektomi. Sebelum dilakukan tindakan dengan iodine radioaktif atau tiroidektomi pasien disarankan mendapat terapi dengan obat anti tiroid golongan thionamide hingga mencapai kondisi euthyroid (Bahn et al, 2011). Setelah terapi dengan iodine radioaktif dan tiroidektomi perlu dilakukan evaluasi setiap 1-2 bulan meliputi evaluasi kadar TSH, T4 bebas dan T3 total. Serta dilakukan tes ultrasonography untuk

melihat ukuran nodul (Gharib et al, 2010). c. Toxic Multinodular Goiter

Selain Grave’s Disease dan toxic adenoma, toxic multinodular goiter merupakan salah satu penyebab hipertiroidisme yang paling umum di dunia.

Secara patologis toxic multinodular goiter mirip dengan toxic adenoma karena ditemukan adanya nodul yang menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan, namun pada toxic multinodular goiter ditemukan beberapa nodul yang dapat dideteksi baik secara palpasi maupun ultrasonografi. Penyebab utama dari kondisi ini adalah faktor genetik dan defisiensi iodine.

Tatalaksana utama pada pasien dengan toxic multinodular goiter adalah dengan iodine radioaktif atau pembedahan. Dengan pembedahan kondisi euthyroid dapat tercapai dalam beberapa hari pasca pembedahan, dibandingkan pada pengobatan iodine radioaktif yang membutuhkan waktu 6 bulan.

d. Hipertiroidisme Subklinis

Graves’ Disease, toxic adenoma, dan toxic multinodular goiter merupakan penyebab utama hipertiroidisme utama di seluruh dunia dan termasuk dalam jenis overt hyperthyroidism. Pada hipertiroidisme jenis ini, kadar TSH ditemukan rendah atau tidak terdeteksi disertai peningkatan kadar T4 dan T3 bebas (Bahn et al, 2011).

Selain ketiga jenis di atas, sekitar 1% kasus hipertiroidisme disebabkan hipertiroidisme subklinis. Pada hipertiroidisme sub klinis, kadar TSH ditemukan rendah disertai kadar T4 dan T3 bebas atau total yang normal.

Menurut Ghandour (2011), 60% kasus hipertiroidisme subklinis disebabkan multinodular goiter. Pada pasien yang menderita hipertiroidisme subklinis dapat ditemukan gejala klinis yang tampak pada pasien overt hyperthyroidism.

Menurut Bahn et al, 2011 prinsip pengobatan hipertiroidisme sub klinis sama dengan pengobatan overt hyperthyroidism.

4. Diagnosis

Diagnosis hipertiroidisme ditegakkan tidak hanya berdasarkan gejala dan tanda klinis yang dialami pasien, tetapi juga berdasarkan hasil laboratorium dan radiodiagnostik.

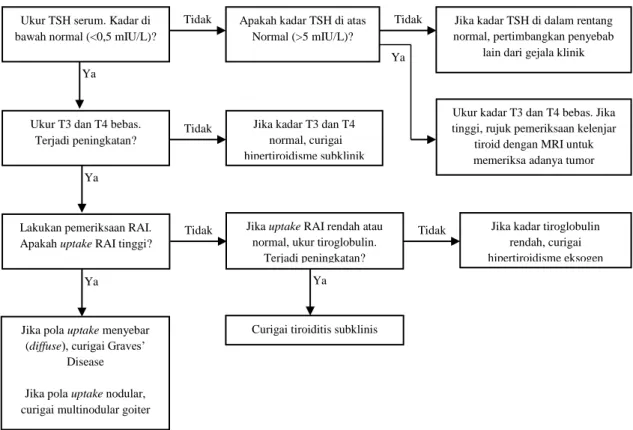

Menurut Ghandour dan Reust (2011), untuk menegakkan diagnosis hipertiroidisme, perlu dilakukan pemeriksaan kadar TSH serum, T3 bebas, T4

bebas, dan iodine radioaktif seperti pada gambar I.

Gambar 1. Algoritma Diagnosis Hipertiroidisme (Ghandour, 2011)

Ukur TSH serum. Kadar di bawah normal (<0,5 mIU/L)?

Apakah kadar TSH di atas Normal (>5 mIU/L)?

Jika kadar TSH di dalam rentang normal, pertimbangkan penyebab

lain dari gejala klinik Tidak

Ukur T3 dan T4 bebas. Terjadi peningkatan?

Jika kadar T3 dan T4 normal, curigai hipertiroidisme subklinik Tidak

Tidak

Lakukan pemeriksaan RAI. Apakah uptake RAI tinggi?

Ya

Ya

Jika uptake RAI rendah atau normal, ukur tiroglobulin.

Terjadi peningkatan?

Tidak Jika kadar tiroglobulin

rendah, curigai hipertiroidisme eksogen Tidak

Ukur kadar T3 dan T4 bebas. Jika tinggi, rujuk pemeriksaan kelenjar

tiroid dengan MRI untuk memeriksa adanya tumor

Jika pola uptake menyebar (diffuse), curigai Graves’

Disease Jika pola uptake nodular, curigai multinodular goiter

Curigai tiroiditis subklinis

Ya Ya

a. TSH

Thyroid stimulating hormone (TSH) merupakan hormon yang diproduksi oleh hipofisis untuk menstimulasi pembentukan dan sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Pada kondisi normal terdapat negative feedback pada pengaturan sekresi TSH dan hormon tiroid di sistem pituitary-thyroid axis. Apabila kadar hormon tiroid di aliran darah melebihi normal, maka hipofisis akan mengurangi sekresi TSH yang pada akhirnya akan mengembalikan kadar hormon tiroid kembali normal. Sebaliknya apabila kadar hormon tiroid rendah maka hipofisis akan mensekresi TSH untuk memacu produksi hormon tiroid.

Bahn et al (2011), menyarankan pemeriksaan serum TSH sebagai pemeriksaan lini pertama pada kasus hipertiroidisme karena perubahan kecil pada hormon tiroid akan menyebabkan perubahan yang nyata pada kadar serum TSH. Sehingga pemeriksaan serum TSH sensitivitas dan spesifisitas paling baik dari pemeriksaan darah lainnya untuk menegakkan diagnosis gangguan tiroid.

Pada semua kasus hipertiroidisme (kecuali hipertiroidisme sekunder atau yang disebabkan produksi TSH berlebihan) serum TSH akan sangat rendah dan bahkan tidak terdeteksi (<0.01 mU/L). Hal ini bahkan dapat diamati pada kasus hipertiroidisme ringan dengan nilai T4 dan T3 yang normal

sehingga pemeriksaan serum TSH direkomendasikan sebagai pemeriksaan standar yang harus dilakukan (Bahn et al, 2011).

b. T4 dan T3

Pemeriksaan serum tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3)

direkomendasikan sebagai pemeriksaan standar untuk diagnosis hipertiroidisme. Pemeriksaan utamanya dilakukan pada bentuk bebas dari hormon tiroid karena yang menimbulkan efek biologis pada sistem tubuh adalah bentuk tak terikatnya.

Pada awal terapi baik dengan obat anti tiroid, iodine radioaktif dan tiroidektomi pemeriksaan kadar hormon tiroid perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi sebelum terapi. Satu bulan setelah terapi perlu dilakukan pemeriksaan terhadap free T4, total T3 dan TSH untuk mengetahui efektivitas

terapi yang diberikan dan pemeriksaan dilakukan setiap satu bulan hingga pasien euthyroid (Bahn et al, 2011).

Selain itu dari rasio total T3 dan T4 dapat digunakan untuk mengetahui

etiologi hipertiroidisme yang diderita pasien. Pada pasien hipertiroidisme akibat Graves’ Disease dan toxic nodular goiter rasio total T3 dan T4> 20

karena lebih banyak T3 yang disintesis pada kelenjar tiroid hiperaktif

dibandingkan T4 sehingga rasio T3 lebih besar. Sedangkan pada pasien painless thyroiditis dan post-partum thyroiditis rasio total T3 dan T4< 20

(Bahn et al, 2011; Baskin et al, 2002).

Menurut Beastall et al (2006), monitoring pada pasien hipertiroidisme yang menggunakan obat anti tiroid tidak cukup hanya ditegakkan dengan pemeriksaan kadar TSH. Hal ini disebabkan pada pasien hipertiroidisme terutama Graves’ disease kadar TSH ditemukan tetap rendah pada awal

pemakaian obat anti tiroid sehingga untuk melihat efektivitas terapi perlu dilakukan pemeriksaan kadar T4 bebas.

c. Thyroid Receptor Antibodies (TRAb)

Dalam menegakkan diagnosis hipertiroidisme akibat autoimun atau Graves’ disease perlu dilakukan pemeriksaan titer antibodi. Tipe TRAb yang biasanya diukur dalam penegakan diagnosis Graves’ disease adalah

antithyroid peroxidase antibody (anti-TPOAb), thyroid stimulating antibody

(TSAb), dan antithyroglobuline antibody (anti-TgAb).

Ditemukannya TPOAb, TSAb dan TgAb mengindikasikan hipertiroidisme pasien disebabkan karena Graves’ disease. TPOAb ditemukan pada 70–80% pasien, TgAb pada 30–50% pasien dan TSAb pada 70–95% pasien (Joshi, 2011).

Pemeriksaan antibodi dapat digunakan untuk memprediksi hipertiroidisme pada orang dengan faktor risiko misal memiliki keluarga yang terkena gangguan tiroid dan tiroiditis post partum.Pada wanita hamil yang positif ditemukan TPOAb dan TgAb pada trimester pertama memiliki kemungkinan 30 – 50% menderita tiroiditis post partum (Stagnaro-Green et al, 2011).

d. Radioactive Iodine Uptake

Iodine radioaktif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak iodine yang digunakan dan diambil melalui transporter Na+/I- di kelenjar tiroid. Pada metode ini pasien diminta menelan

kapsul atau cairan yang berisi iodine radioaktif dan hasilnya diukur setelah periode tertentu, biasanya 6 atau 24 jam kemudian.

Pada kondisi hipertiroidisme primer seperti Graves’ disease, toxic adenoma dan toxic multinodular goiter akan terjadi peningkatan uptake iodine radioaktif. Pemeriksaan ini dikontraindikasikan bagi pasien wanita yang hamil atau menyusui (Beastall et al, 2006).

e. Scintiscanning

Scintiscanning merupakan metode pemeriksaan fungsi tiroid dengan menggunakan unsur radioaktif. Unsur radioaktif yang digunakan dalam tiroid

scintiscanning adalah radioiodine (I131) dan technetium (99mTcO4-). Kelebihan

penggunaan technetium radioaktif daripada iodine diantaranya harganya yang lebih murah dan pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat. Namun kekurangannya risiko terjadinya false-positive lebih tinggi, dan kualitas gambar kurang baik dibandingkan dengan penggunaan radioiodine (Gharib et al, 2011).

Karena pemeriksaan dengan ultrasonography dan FNAC lebih efektif dan akurat, scintiscanning tidak lagi menjadi pemeriksaan utama dalam hipertiroidisme. Menurut Gharib et al (2010), indikasi perlunya dilakukan scintiscanning di antaranya pada pasien dengan nodul tiroid tunggal dengan kadar TSH rendah dan pasien dengan multinodular goiter. Selain itu dengan

scintiscanning dapat diketahui etiologi nodul tiroid pada pasien, apakah tergolong hot (hiperfungsi) atau cold (fungsinya rendah).

f. Ultrasound Scanning

Ultrasonography (US) merupakan metode yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mendapatkan gambaran bentuk dan ukuran kelenjar tiroid. Kelebihan metode ini adalah mudah untuk dilakukan, noninvasive serta akurat dalam menentukan karakteristik nodul toxic adenoma dan toxic multinodular goiter serta dapat menentukan ukuran nodul secara akurat (Beastall et al, 2006).

Pemeriksaan US bukan merupakan pemeriksaan utama pada kasus hipertiroidisme. Indikasi perlunya dilakukan pemeriksaan US diantaranya pada pasien dengan nodul tiroid yang teraba, pasien dengan multinodular goiter, dan pasien dengan faktor risiko kanker tiroid (Gharib et al, 2010). g. Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC)

FNAC merupakan prosedur pengambilan sampel sel kelenjar tiroid (biopsi) dengan menggunakan jarum yang sangat tipis. Keuntungan dari metode ini adalah praktis, tidak diperlukan persiapan khusus, dan tidak mengganggu aktivitas pasien setelahnya. Pada kondisi hipertiroidisme dengan nodul akibat toxic adenoma atau multinodular goiter FNAC merupakan salah satu pemeriksaan utama yang harus dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis Hasil dari biopsi dengan FNAC ini selanjutkan akan dianalisis di laboratorium. Hasil dari biopsi pasien dapat berupa tidak terdiagnosis (jumlah sel tidak mencukupi untuk dilakukan analisis), benign (non kanker),

suspicious (nodul dicurigai kanker), dan malignant (kanker) (Bahn et al, 2011; Beastall et al, 2006).

Menurut Ghorib et al (2011) pada pasien dengan nodul berukuran kecil yang tidak tampak atau tidak teraba, maka FNAC perlu dilakukan dengan bantuan ultrasonography. Selain itu penggunaan bantuan

ultrasonography juga disarankan pada kondisi pasien dengan multinodular goiter dan obesitas.

5. Tanda dan Gejala Klinis

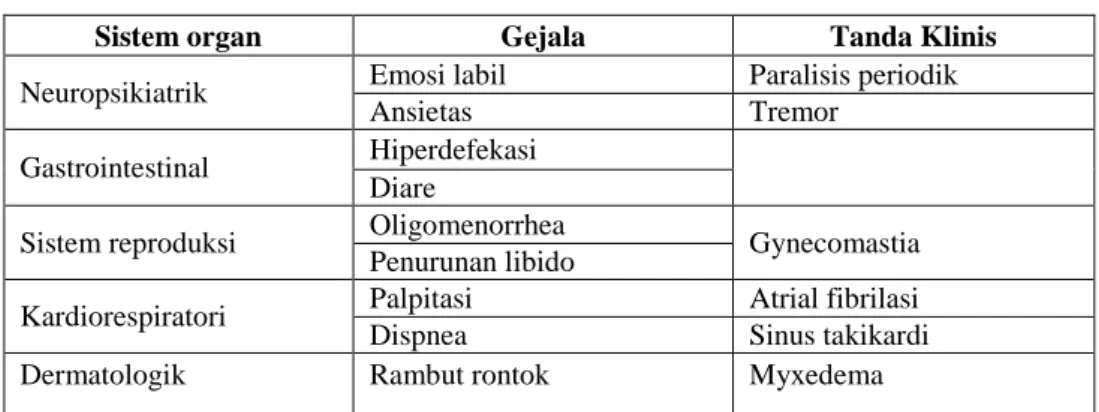

Hormon tiroid memiliki peranan yang vital dalam mengatur metabolisme tubuh. Peningkatan kadar hormon tiroid dalam darah memacu peningkatan kecepatan metabolisme di seluruh tubuh. Salah satu gejala yang umum ditemui pada penderita hipertiroid adalah intoleransi panas dan berkeringat berlebihan karena peningkatan kadar tiroid memacu peningkatan basal metabolic rate. Selain itu hipertiroidisme juga mempengaruhi sistem kardiorespiratori menyebabkan kondisi palpitasi, takikardi dan dyspnea umum ditemukan pada pasien hipertiroidisme (Nayak dan Burman, 2006).

Tabel I. Gejala Dan Tanda Klinis Pasien Hipertiroidisme

Sistem organ Gejala Tanda Klinis

Neuropsikiatrik Emosi labil Paralisis periodik

Ansietas Tremor

Gastrointestinal Hiperdefekasi

Diare

Sistem reproduksi Oligomenorrhea Gynecomastia

Penurunan libido

Kardiorespiratori Palpitasi Atrial fibrilasi

Dispnea Sinus takikardi

Dermatologik Rambut rontok Myxedema

Akibat stimulasi sistem saraf adrenergik berlebihan, muncul gejala-gejala psikiatrik seperti rasa cemas berlebihan, mudah tersinggung dan insomnia. Peningkatan kecepatan metabolisme menyebabkan pasien hipertiroidisme cepat merasa lapar dan nafsu makan bertambah, namun demikian terjadi penurunan berat badan secara signifikan dan peningkatan frekuensi defekasi.Pada pasien wanita dapat terjadi gangguan menstruasi berupa oligomenorrhea, amenorrhea bahkan penurunan libido (Bahn et al, 2011; Baskin et al, 2002).

Pada pasien Graves’ disease, gejala klinis juga dapat berupa inflamasi dan edema di otot mata (Graves’ ophtalmopathy) dan gangguan kulit lokal (myxedema). Mekanisme terjadinya Graves’ ophtalmopathy dan myxedema belum diketahui secara pasti namun diperkirakan pada keduanya terjadi akumulasi limfosit yang disebabkan oleh aktivasi sitokin pada fibroblast (Weetman, 2000).

6. Tatalaksana Terapi Hipertiroidisme

Tujuan terapi baik dengan penggunaan obat anti tiroid, iodine radioaktif maupun tiroidektomi adalah menurunkan kadar hormon tiroid pasien ke level normal serta mencapai kondisi remisi. Kondisi remisi pada pasien hipertiroid dapat tercapai apabila kadar hormon tiroid pasien dapat dijaga pada rentang

euthyroid (Laurberg, 2006).

Tata laksana terapi yang dapat digunakan untuk mengobati pasien hipertiroidisme adalah sebagai berikut:

a. Obat Anti Tiroid

Obat anti tiroid merupakan golongan obat yang digunakan untuk menekan kelebihan hormon tiroid pada pasien hipertiroidisme hingga level

normal (euthyroid). Tujuan utama penggunaan obat anti tiroid adalah untuk mencapai kondisi euthyroid secepat mungkin dengan aman dan untuk mencapai remisi. Lama penggunaan obat anti tiroid hingga mencapai remisi bervariasi antar pasien dan kesuksesan terapi sangat tergantung pada kepatuhan pasien dalam menggunakan obat (Baskin et al, 2002).

Di negara-negara maju, pengobatan hipertiroidisme cenderung bergeser ke terapi iodine radioaktif dan penggunaan obat anti tiroid semakin jarang diberikan karena tingginya kemungkinan relaps (kambuh) setelah remisi dan jangka waktu pengobatan yang memakan waktu selama satu hingga dua tahun. Namun demikian obat anti tiroid juga masih umum digunakan pada pasien yang kontraindikasi terhadap iodine radioaktif, pasien hamil dan pasien yang akan menjalani terapi radioiodine.

Pada pasien hipertiroidisme dengan toksik nodul atau toxic multinodular goiter obat anti tiroid tidak direkomendasikan untuk digunakan karena tidak menyebabkan remisi pada golongan pasien ini. Sedangkan pada pasien Graves’ Disease obat anti tiroid terbukti dapat menghasilkan remisi karena efek antitiroid dan imunosupresan (Ajjan dan Weetman, 2007).

1) Jenis Obat Anti Tiroid

Obat anti tiroid yang secara luas digunakan, propylthiouracil dan methimazole, termasuk dalam golongan yang sama yaitu thionamide. Keduanya memiliki mekanisme aksi yang sama namun memiliki profil farmakokinetika yang berbeda dalam hal durasi, ikatan dengan albumin dan lipofilisitas. Propylthiouracil dan methimazole dapat digunakan

sebagai terapi tunggal pada hipertiroidismeyang diakibatkan oleh Graves’ Disease maupun pada pasien yang akan menerimaterapi radioiodine dan tiroidektomi (Bahn et al, 2011; Fumarola et al, 2010).

Dalam mengobati hipertiroidisme karena autoimun atau Graves’ Disease, obat anti tiroid dapat mengembalikan fungsi tiroid karena adanya sifat imunosupresan. Obat anti tiroid dapat memacu apoptosis limfosit intratiroid, menekan ekspresi HLA kelas 2, sel T dan natural killer cells

(Bartalena, 2011; Fumarola et al, 2010). a) Propylthiouracil

Propylthiouracil atau biasa disingkat PTU merupakan obat antitiroid golongan thionamide yang tersedia dalam sediaan generik di Indonesia. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim

thyroid peroxidase dan mencegah pengikatan iodine ke thyroglobulin sehingga mencegah produksi hormon tiroid. Selain itu obat anti tiroid memiliki efek imunosupresan yang dapat menekan produksi limfosit, HLA, sel T dan natural killer sel (Fumarola et al, 2010).

Menurut Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo edisi III, dosis awal propylthiouracil adalah 100-150 mg setiap 6 jam, setelah 4 – 8 minggu dosis diturunkan menjadi 50 – 200 mg sekali atau dua kali dalam sehari (Anonim, 2008). Keuntungan propylthiouracil dibandingkan methimazole adalah propylthiouracil dosis tinggi juga dapat mencegah konversi thyroxine (T4) menjadi bentuk aktif

thyroid storm atau peningkatan hormon tiroid secara akut dan mengancam jiwa (Nayak dan Burman, 2006).

Propylthiouracil yang digunakan secara per oral hampir sepenuhnya terabsorpsi di saluran gastrointestinal. Karena durasi kerjanya yang hanya 12 – 24 jam maka PTU harus digunakan beberapa kali sehari (multiple dose). Hal ini menjadi salah satu alasan obat ini mulai ditinggalkan karena berkaitan dengan kepatuhan pasien (Bartalena, 2011; Fumarola et al, 2010).

Di Amerika Serikat propylthiouracil hanya digunakan jika pasien alergi atau dikontraindikasikan terhadap methimazole dan hamil. Propylthiouracil tidak menjadi terapi lini pertama pada pengobatan hipertiroidisme karena kepatuhan pasien yang rendah dan efek samping berat seperti hepatotoksik.

Namun propylthiouracil merupakan obat pilihan pertama pada pasien hipertiroidisme yang sedang hamil trimester pertama. Hal ini disebabkan sifat PTU yang kurang larut lemak dan ikatan dengan albumin lebih besar menyebabkan obat ini transfer plasenta lebih kecil dibandingkan methimazole (Fumarola et al, 2010; Hackmon et al, 2012).

b) Methimazole

Methimazole atau biasa disingkat MMI merupakan obat anti tiroid golongan thionamide yang menjadi lini pertama pengobatan hipertiroidisme dan merupakan metabolit aktif dari carbimazole.

Carbimazole merupakan bentuk pro-drug dari methimazole yang beredar di beberapa negara seperti Inggris. Di dalam tubuh carbimazole akan diubah menjadi bentuk aktifnya methimazole dengan pemotongan gugus samping karboksil pada saat metabolisme lintas pertama (Bahn et al, 2011). Mekanisme kerja methimazole dalam mengobati hipertiroidisme sama seperti propylthiouracil yaitu menghambat kerja enzim thyroid peroxidase dan mencegah pembentukan hormon tiroid. Namun methimazole tidak memiliki efek mencegah konversi T4 ke T3 (Nayak dan Burman, 2006).

Obat ini digunakan secara per oral dan hampir terabsorpsi sempurna di saluran cerna. Karena durasi aksinya yang panjang, sekitar 40 jam, maka MMI cukup digunakan satu kali sehari (single dose). Menurut Pedoman Diagnosis dan Terapi RSUD Dr. Soetomo Edisi III, dosis awal methimazole dimulai dengan 40 mg setiap pagi selama 1 – 2 bulan dan selanjutnya dosis diturunkan menjadi 5 – 20 mg setiap pagi (Anonim, 2008).

Methimazole merupakan lini pertama pengobatan hipertiroidisme karena efek samping yang relatif lebih rendah dari propylthiouracil, faktor kepatuhan pasien, serta efektivitas yang lebih baik dibandingkan propylthiouracil. Sejak tahun 1998 methimazole merupakan obat anti tiroid yang paling banyak diresepkan di Amerika Serikat untuk mengobati Graves’ Disease (Bahn et al, 2011; Emiliano

Penggunaan methimazole pada kehamilan terutama trimester pertama tidak direkomendasikan karena efek teratogenik methimazole menyebabkan malformasi kongenital seperti aplasia cutis dan choanal atresia. Sehingga pada pasien hipertiroidisme yang sedang hamil trimester pertama yang sedang mengonsumsi methimazole perlu dilakukan penggantian terapi ke propylthiouracil.

Sedangkan pada ibu menyusui methimazole terbukti aman diberikan hingga dosis 20 – 30 mg/ hari (Hackmon et al, 2012; Stagnaro-Green et al, 2011).

2) Metode Terapi Obat Anti Tiroid a) Block and Replacement

Pada metode block and replacement pasien diberikan obat anti tiroid golongan thionamide (propylthiouracil atau methimazole) dosis tinggi tanpa adanya penyesuaian dosis bersamaan dengan levothyroxine. Pada penderita Graves’ Disease anti tiroid dosis tinggi diharapkan dapat memberikan efek imunosupresan yang maksimal. Sedangkan pemberian levothyroxine ditujukan untuk mengganti kebutuhan hormon tiroid yang dihambat oleh obat anti tiroid dosis tinggi dan mencegah hipotiroidisme (Bartalena, 2011).

Menurut Ajjan dan Weetman (2007), pemberian obat anti tiroid dengan regimen dosis block and replacement lebih banyak menghasilkan efek samping dibandingkan dengan metode titrasi karena penggunaan obat anti tiroid dosis tinggi. Namun metode ini ini

memiliki keuntungan berupa fluktuasi fungsi tiroid yang lebih terjaga dan durasi pengobatan yang lebih pendek (6 bulan).

b) Titrasi

Pada metode titrasi pemberian dosis disesuaikan dengan kondisi hipertiroidisme masing-masing pasien. Dosis awal untuk methimazole 15 – 40 mg/hari diberikan single dose dan dosis awal untuk propylthiouracil 300 – 400 mg/hari diberikan multiple dose.

Prinsip dari regimen dosis dengan metode titrasi adalah mencapai kondisi euthyroid secepatnya dan menghindari kondisi hipotiroidisme. Apabila kadar TSH serum meningkat dan kadar T4 telah mencapai

kondisi euthyroid maka dosis obat anti tiroid diturunkan hingga mencapai dosis efektif minimal yang menghasilkan efek (Bartalena, 2011).

Menurut Abraham et al (2005), pemberian obat anti tiroid dengan metode titrasi memberikan efikasi yang setara dengan metode

block and replacement. Keunggulannya efek samping berupa rash dan agranulositosis lebih jarang terjadi pada metode titrasi. Namun pada metode ini durasi pengobatan yang dibutuhkan lebih lama dibandingkan dengan metode block and replacement, rata-rata selama 12 – 24 bulan, dan perlu dilakukan kontrol rutin untuk mengetahui profil TSH dan hormon tiroid darah untuk penyesuaian dosis.

b. Iodine Radioaktif

Pengobatan hipertiroidisme dengan iodine radioaktif atau RAI menjadi pilihan utama dokter di Amerika Serikat. Pada metode ini digunakan isotop iodine, yang paling umum digunakan adalah131I. Di dalam tubuh RAI akan di-uptake oleh kelenjar tiroid seperti iodine biasa, kemudian di dalam kelenjar tiroid RAI beraksi dengan cara mencegah sintesis hormon tiroid sehingga dapat menurunkan kadar hormon tiroid yang berlebihan. RAI dikontraindikasikan bagi pasien yang hamil, menyusui, kanker tiroid dan merencanakan kehamilan 4 – 6 bulan setelah terapi (Bahn et al, 2011; Baskin

et al 2002).

Efek samping pada pengobatan hipertiroidisme dengan RAI diantaranya adalah memburuknya gejala Graves’ ophtalmopathy dan peningkatan kadar hormon tiroid akut. Sehingga pada pasien dengan hipertiroidisme dengan kadar T4 bebas yang tinggi, pasien berusia lanjut, atau

pada pasien dengan risiko komplikasi hipertiroidisme perlu diberikan obat anti tiroid hingga mencapai kondisi euthyroid (Baskin et al, 2002).

Menurut Walter et al (2007), pasien yang menggunakan obat anti tiroid seminggu sebelum maupun setelah pengobatan dengan iodine radioaktif memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi. Sehingga obat anti tiroid harus dihentikan 2 minggu sebelum pemberian RAI (Ghandour dan Reust, 2011). Kondisi euthyroid umumnya dapat tercapai tiga hingga enam bulan pasca penggunaan RAI.

Pada pengobatan hipertiroidisme dengan metode RAI terdapat dua metode pengobatan sebagai berikut

1.) Metode Ablative

Pada metode ini digunakan RAI dosis tinggi untuk mencapai kondisi hipotiroidisme permanen. Metode ini direkomendasikan pada pasien geriatrik dan pasien dengan gangguan jantung untuk mengendalikan gejala secepat mungkin. Selain itu metode ini merupakan pilihan bagi pasien hipertiroidisme akibat toxic nodular goiter. Kelemahan metode ini adalah pasien akan menderita hipotiroidisme secara permanen dan perlu mendapat terapi pengganti hormon tiroid seumur hidup.

2.) Metode Gland-specific Method

Pada metode ini pasien diberikan RAI dosis rendah yang dapat mencapai kondisi euthyroid. Kelebihan dari metode ini dibandingkan metode ablative adalah pasien tidak menderita hipotiroidisme secara permanen, namun demikian penghitungan dosis optimal sulit untuk dilakukan (Ghandour dan Reust, 2011).

c. Tiroidektomi

Tiroidektomi merupakan prosedur pembedahan pada kelenjar tiroid.Metode terapi ini merupakan pilihan bagi pasien yang kontraindikasi atau menolak pengobatan dengan obat anti tiroid dan iodine radioaktif. Pembedahan direkomendasikan bagi pasien dengan multinodular goiter atau goiter yang sangat besar (Baskin et al, 2002).

Secara umum prosedur tiroidektomi dapat dibedakan menjadi dua metode berikut.

1) Tiroidektomi total

Pada prosedur ini dilakukan pengangkatan seluruh bagian kelenjar tiroid. Dengan tidak adanya kelenjar tiroid yang memproduksi hormon tiroid, pasien perlu mengonsumsi pengganti hormon tiroid oral seumur hidup.

2) Tiroidektomi sub-total

Pada prosedur ini hanya dilakukan pengangkatan sebagian kelenjar tiroid sehingga pasien tidak perlu mengonsumsi hormon tiroid karena kelenjar tiroid yang tersisa masih dapat memproduksi hormon tiroid.

Salah satu efek samping yang dapat muncul akibat pembedahan ini adalah hipoparatioroidisme. Hipoparatiroidisme merupakan kondisi dimana hormon paratiroid tubuh kurang dari normal, manifestasi klinik yang muncul berupa hipokalsemia dan hiperfosfatemia. Secara anatomis kelenjar tiroid dan paratiroid terletak berdekatan, sehingga pada prosedur tiroidektomi kelenjar paratiroid dapat ikut terganggu dan menyebabkan hipoparatiroidisme setelah tiroidektomi. Hipoparatiroidisme pada pasien tiroidektomi dapat bersifat sementara maupun permanen. Selain hipoparatiroidisme, efek samping lainnya yang dapat muncul adalah gangguan pada produksi suara beberapa hari hingga beberapa minggu setelah operasi (Bhattacharyya dan Fried, 2002).

7. Penggunaan Obat Rasional

Menurut WHO penggunaan obat rasional didefinisikan sebagai pasien menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis, dosis sesuai kebutuhan individu, selama waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terendah.

Penggunaan obat dikatakan tidak rasional apabila tidak sesuai dengan definisi di atas. Beberapa contoh penggunaan obat yang tidak rasional yang paling sering umum terjadi adalah:

a. Polifarmasi, pasien menerima obat terlalu banyak.

b. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Pasien menerima dosis antibiotik yang tidak tepat atau bahkan sebenarnya tidak memerlukan antibiotik.

c. Pemberian obat injeksi dimana penggunaan obat per oral masih dapat digunakan.

d. Pemberian resep yang tidak sesuai dengan guideline atau panduan klinis. e. Swamedikasi yang tidak tepat.

Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan efek bagi pasien baik langsung maupun tidak langsung. Pada kasus penggunaan obat yang berlebihandari sisi ekonomi dapat meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan pasien dan dari sisi klinik hal ini dapat meningkatkan kemungkinan munculnya efek samping obat.

Pada pasien hipertiroidisme penggunaan obat rasional memegang kunci penting dalam keberhasilan terapi. Ketepatan pemberian dosis dapat mempercepat tercapainya kondisi euthyroid dan dapat memperpendek durasi terapi. Selain itu regimen dosis antitiroid dan banyaknya obat dapat mempengaruhi kepatuhan

pasien yang secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan terapi hipertiroidisme.

F. Keterangan Empirik

Hipertiroidisme merupakan gangguan berupa produksi hormon tiroid berlebihan yang mengakibatkan munculnya berbagai gejala klinis di antaranya berupa gangguan psikiatrik, saraf, pencernaan, dan kardiovaskuler. Tata laksana terapi yang umum dilakukan adalah dengan pemberian obat anti tiroid selama 12 – 24 bulan untuk mengembalikan kadar hormon tiroid ke kadar normal (euthyroid). Efek samping yang dapat muncul berupa ruam kulit, hepatotoksisitas, dan agranulositosis. Rasionalitas penggunaan obat anti tiroid berperan penting dalam menjamin pengobatan yang tepat, aman dan efektif.

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pola penggunaan obat dan evaluasi rasionalitas penggunaan obat anti tiroid pada pasien hipertiroidisme di RSUD Dr. Soetomo Surabaya periode 2007 – 2012.