MODEL TROFIK EKOSISTEM PESISIR KABUPATEN

TANGERANG MELALUI PENDEKATAN KESEIMBANGAN

MASSA MODEL ECOPATH

NINA NURMALIA DEWI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Model Trofik Ekosistem Pesisir Kabupaten Tangerang Melalui Pendekatan Keseimbangan Massa Model Ecopath adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2015

Nina Nurmalia Dewi

RINGKASAN

NINA NURMALIA DEWI. Model Trofik Ekosistem Pesisir Kabupaten Tangerang Melalui Pendekatan Keseimbangan Massa Model Ecopath. Dibimbing oleh MOHAMMAD MUKHLIS KAMAL dan YUSLI WARDIATNO.

Kabupaten Tangerang memiliki wilayah pesisir yang cukup potensial, dikarenakan masih cukup tingginya sumber daya pesisir yang ditemukan. Sumber daya tersebut mencakup ikan, cephalopoda, kepiting dan rajungan, bentos, zooplankton, dan fitoplankton. Semua biota tersebut saling berkaitan dalam bentuk interaksi trofik. Pendekatan model ecopath menjadi salah satu tools yang digunakan untuk melihat interaksi trofik melalui pendekatan ekosistem. Model ini didasarkan pada prinsip keseimbangan biomassa yang mengasumsikan bahwa terdapat suatu keseimbangan antara produksi dan mortalitas dalam suatu ekosistem. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi trofik di perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui model pendekatan keseimbangan massa model ecopath.

Penelitian dilakukan di perairan pesisir Kabupaten Tangerang. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil pada bulan April, Mei, dan Juni 2013 untuk biomassa ikan, udang, cephalopoda, kepiting dan rajungan, November 2014 untuk analisis saluran pencernaan, pengukuran tinggi dan luas sirip kaudal, dan Maret 2015 untuk pengukuran produktivitas primer untuk parameter dasar ecopath. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan biota-biota yang ada di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang, mengumpulkan data produksi hasil tangkapan per luasan area, dan mengumpulkan parameter dasar ecopath dari setiap grup biota diantaranya biomassa, produksi/biomassa, konsumsi/biomassa, dan data komposisi makanan. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software Ecopath with Ecosim versi 6.4.

Hasil didapatkan bahwa ekosistem pesisir Tangerang terdiri dari 42 functional

grup. Berdasarkan nilai tingkat trofik, 42 functional grup dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok tingkat trofik. Sebanyak 2 grup memiliki tingkat trofik 1 yaitu detritus dan fitoplankton, 19 grup memiliki tingkat trofik 2≤TL<3, 20 grup berada pada tingkat trofik 3≤TL<4, dan 1 grup berada pada tingkatan trofik ≥4. Nilai EE berkisar antara 0-1. Biota dengan tingkat tropik 2≤TL<3 dan 3≤TL<4 memiliki kisaran EE 0-0,9719 dan 0-0,7520 berturut-turut. Predator puncak dan fitoplankton memiliki nilai efisiensi ekotrofik yang rendah yaitu 0,0000 dan 0,0015 berturut-turut. Rata-rata tingkat trofik hasil tangkapan di ekosistem pesisir kabupaten Tangerang adalah 2,778. Berdasarkan beberapa atribut Odum (1969), ekosistem pesisir Tangerang sudah tidak dalam keadaan matang dikarenakan mengalami kerusakan.

SUMMARY

NINA NURMALIA DEWI. Trophic Model of Tangerang Coastal Waters Using Mass balance Ecopath Model. Supervised by MOHAMMAD MUKHLIS KAMAL and YUSLI WARDIATNO.

Tangerang regency has considerably potential coastal areas because the coastal resources found there are still relatively high. The resources include fish, cephalopods, crabs, benthos, zooplanktons, and phytoplanktons. All these biotas are interrelated in the form of trophic interactions. Ecopath model approach is a tool used to see trophic interactions through an ecosystem approach. This model is based on biomass balance principle which assumes that there is a balance between production and mortality in an ecosystem. The purpose of this study was to analyze the trophic interactions at coastal waters in Tangerang Regency, Banten Province through an ecopath model of mass balance approach.

This study was conducted in coastal waters in Tangerang Regency. The data collected included primary data and secondary data. The primary data was taken in April, May and June 2013 for biomass of fish, shrimp, cephalopods, crabs, November 2014 for the analysis of stomach content, the measurement of height and breadth of caudal fins, and March 2015 for the measurement of primary productivity for ecopath basic parameters. The first step performed included collecting biotas at Tangerang coastal ecosystems, collecting production data about the catches per area size, and collecting ecopath basic parameters of each group of biota including biomass, production/biomass, consumption/biomass, and diet composition data. Then data processing was performed using Ecopath software with Ecosim version 6.4.

The results obtained is that the coastal ecosystem in Tangerang consists of 42 functional groups. Based on the trophic level, these 42 functional groups were classified into 4 trophic level groups. Two groups have trophic level 1, they are detritus and phytoplankton, 19 groups have trophic level 2≤TL <3, 20 groups are at trophic level 3≤TL <4, and one group is at trophic level ≥4. EE values range between 0-1. Biotas with trophic level 2≤TL <3 and 3≤TL <4 have EE range of 0 to 0.9719 and 0 to 0.7520 respectively. Top predators and phytoplanktons have low ecotrophic efficiency values, namely 0.0000 and 0.0015 respectively. The average trophic level of catches at coastal ecosystem of Tangerang Regency is 2.778. Based on some of Odum attributes (1969), Tangerang coastal ecosystems is not in a state of maturity due to damage.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan

MODEL TROFIK EKOSISTEM PESISIR KABUPATEN

TANGERANG MELALUI PENDEKATAN KESEIMBANGAN

MASSA MODEL ECOPATH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2015

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta inayah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini berjudul “Model Trofik Ekosistem Pesisir Kabupaten Tangerang Melalui Pendekatan Keseimbangan Massa Model Ecopath”.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1 Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan studi kepada Penulis.

2 Dr Ir M Mukhlis Kamal, MSc selaku pembimbing I dan Dr Ir Yusli Wardiatno, MSc selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis. 3 Dr Reny Puspasari, SPi MSi selaku penguji tamu dan Dr Ir Etty Riani H, MS

selaku perwakilan program studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan atas saran dan masukan yang sangat berarti.

4 Keluarga penulis, Bapak Slamet Tova, Ibu Wati Rosmawati, Dina Puspita Dewi, Yulianti Ratna Dewi, Novia Sofianti Dewi, dan Mohammad Diki Yulianto beserta keluarga besar Penulis yang di Subang maupun di Temanggung yang telah memberikan banyak motivasi, doa, dan dukungan kepada Penulis baik moril maupun materil.

5 Bang Aris, Kak Dede, Bang Reza Zulmi, Bang Reiza, Pak Haji Dirman, Pak Ruslan, Ibu Siti, yang telah membantu Penulis selama pelaksanaan penelitian. 6 Teman-teman Fast track SDP dan SPL 2014 yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis.

7 Teman-teman SDP 2013 atas semangat, dukungan, dan do’a kepada Penulis. 8 Teman-teman MSP 47 atas semangat dan dukungannya.

9 Sahabat Penulis (Mas Budhi, Lulu, Anis, Noor, Ria, Fia, Ita, Nunuh, Wahyu, Anggi, Intan) atas kebersamaannya selama ini.

10 Serta pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini.

Bogor, Oktober 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR LAMPIRAN vi PENDAHULUAN Latar Belakang 1 Perumusan masalah 2 Tujuan Penelitian 3 Manfaat Penelitian 3 METODEWaktu dan Lokasi Penelitian 5

Prosedur Penelitian 6

Prosedur Analisis Data 11

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 12

Pembahasan 25

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 31

Saran 31

DAFTAR PUSTAKA 32

LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

1 Pengelompokan grup ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 12 2 Dataproduksi hasil tangkapan per luasan area tahun 2013 12 3 Parameter input dan output model trofik pesisir Kabupaten Tangerang 14 4 Nilai kisaran tingkat trofik dan efisiensi ekotrofik 15 5 Laju mortalitas di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 20 6 Indeks kunci model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 21 7 Estimasi aliran respirasi model trofik pesisir Kabupaten Tangerang 23 8 Rangkuman statistik model trofik di ekosistem pesisir Kabupaten

Tangerang 24

DAFTAR GAMBAR

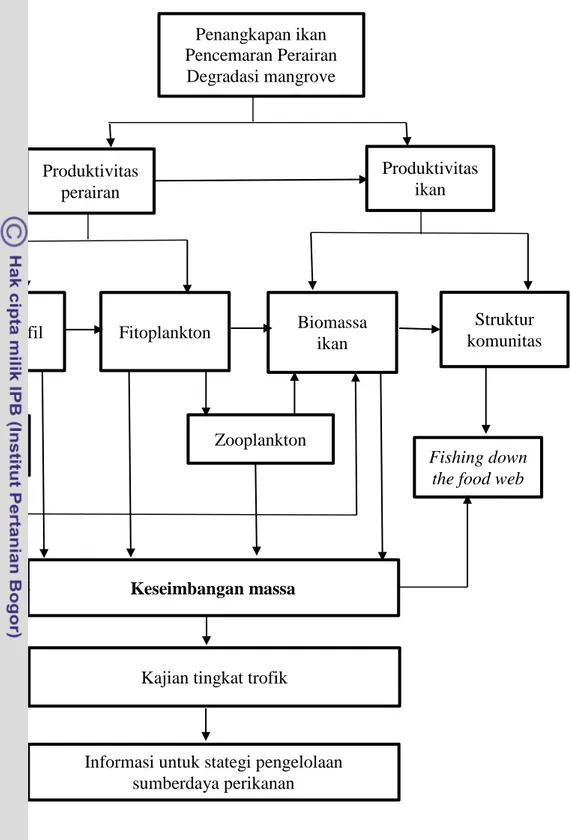

1 Diagram alir rumusan masalah model trofik ekosistem pesisir

Kabupaten Tangerang, Banten 4

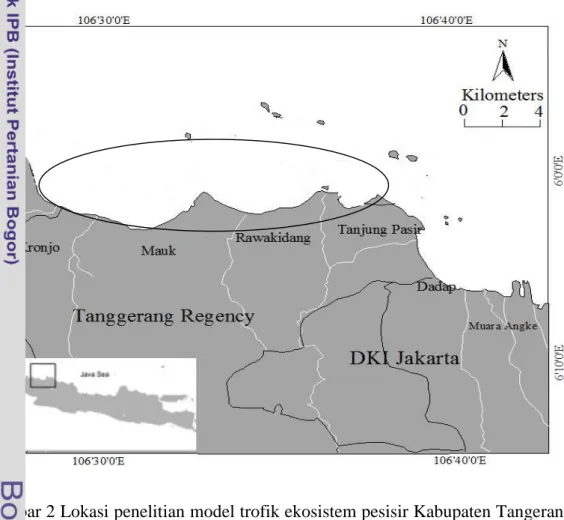

2 Lokasi penelitian model trofik ekosistem pesisir Kabupaten

Tangerang, Banten 5

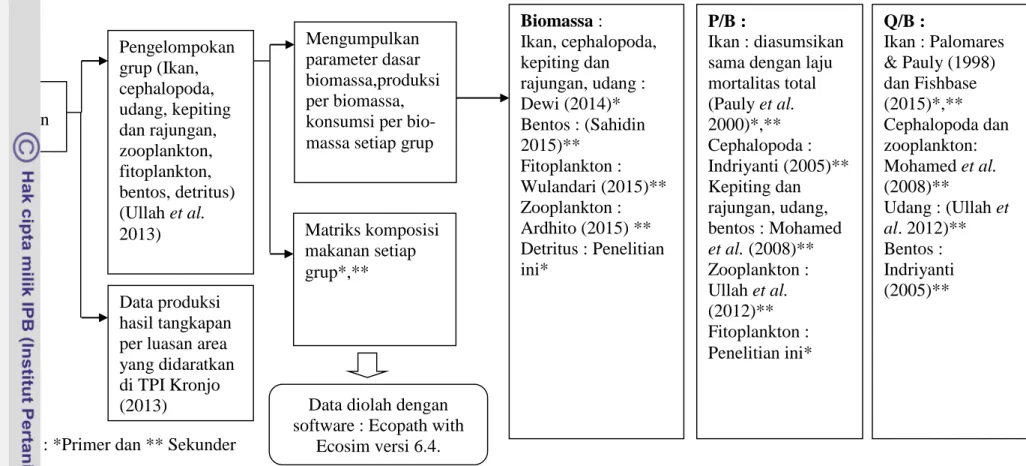

3 Prosedur penelitan model trofik pesisir Kabupaten Tangerang 6

4 Pengukuran tinggi dan luas sirip kaudal 10

5 Diagram jejaring makanan ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 17 6 Tumpang tindih makanan di pesisir Kabupaten Tangerang 18 7 Mixed trophic index model trofik ekosistem pesisir Tangerang 19

DAFTAR LAMPIRAN

1 Nilai konsumsi per biomassa setiap grup 36

2 Nilai produksi per biomassa setiap grup 37

3 Matriks komposisi makanan model trofik ekosistem pesisir

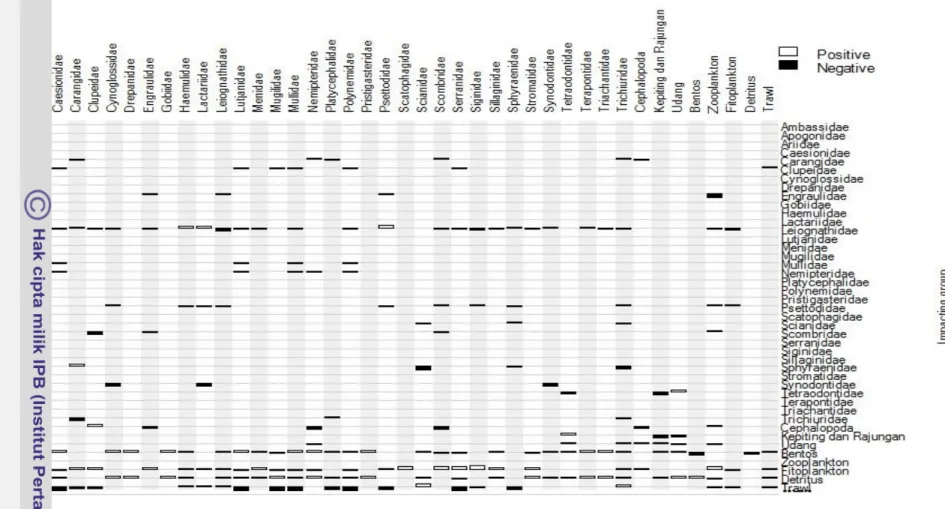

Kabupaten Tangerang 39

4 Prey overlap model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 43 5 Predator overlap model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 47 6 Electivity model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 51 7 Laju predasi di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang 55 8 Estimasi konsumsi dari setiap grup (ton km -2 tahun -1) 59 9 Data pedigree dari parameter biomassa, P/B, Q/B, komposisi makanan dan produksi hasil tangkapan per luasan area 63

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekosistem pesisir dan laut merupakan ekosistem yang kompleks. Hal ini dikarenakan adanya interkoneksi antara biota dan habitatnya (Levin & Lubchenco 2008). Populasi ikan merupakan suatu bagian yang terintegrasi dalam ekosistem laut dan sudah banyak dikaji melalui kajian spesies tunggal (Huntington et al.

2007). Namun, saat ini konsep pengelolaan perikanan berbasis ekosistem telah banyak mendapatkan perhatian untuk menjaga keberlanjutan perikanan dan ekosistem yang sehat (Hollingworth 2000; Bodal 2003).

Menurut Supongpan et al. (2005) pengelolaan melalui pendekatan jejaring makanan menjadi hal yang penting dalam mencapai pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Hal ini dikarenakan semua biota yang ada di suatu ekosistem berinteraksi satu sama lain melalui predasi, kompetisi, dan pemangsaan sehingga membentuk tingkatan trofik.

Gallopin (1972); Odum (1998); Kennish (2000); Jennings et al. (2003); Widodo & Suadi (2006) menyatakan bahwa tingkat trofik merupakan tahapan transfer material atau energi dari setiap jenjang atau kelompok, yang dimulai dari produser primer (fitoplankton), konsumer primer, sekunder, tersier, dan seterusnya yang diakhiri dengan predator puncak. Konishi et al. (2001) & Frank et al. (2007) menyatakan bahwa keterkaitan yang terjalin dalam jejaring trofik menyebabkan satu tingkat dengan tingkat yang lain saling memengaruhi dalam bentuk kontrol trofik.

Menurut Blaber (1997) & Escalona et al. (2000) in Hajisamae (2009), pengetahuan mengenai ekologi trofik menjadi dasar dalam memahami ekosistem secara keseluruhan. Konsep mengenai ekologi trofik ini relevan untuk mengembangkan pengetahuan tentang struktur dan fungsi ekosistem (Pasquaud et al. 2010). Pengetahuan mengenai ekologi trofik menjadi hal yang penting, karena tidak hanya sekedar menentukan pola makanan, tetapi juga dapat menjelaskan hubungan trofik baik interspesies maupun interserikat (Elliott et al. 2007 in

Hajisamae 2009).

Kabupaten Tangerang merupakan wilayah pesisir yang cukup potensial. Hal ini dikarenakan masih cukup tingginya biota yang ditemukan. Dewi (2014) menyatakan bahwa di pesisir Kabupaten Tangerang ditemukan sumber daya ikan yang mencakup berbagai ikan pelagis, demersal, dan ikan karang. Selain sumber daya ikan, pesisir Tangerang juga memiliki biota lainnya seperti bentos, udang, kepiting, rajungan, cephalopoda, fitoplankton, dan zooplankton. Semua biota tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam bentuk tingkat trofik.

Salah satu cara untuk menganalisis tingkat trofik dapat dilakukan melalui pendekatan keseimbangan massa berbasis kuantitatif, yaitu melalui model perangkat lunak ecopath with ecosim (Pauly et al. 2000). Pendekatan ecopath dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan studi daya dukung khususnya untuk menganalisis keseimbangan masa trofik dari komponen-komponen suatu ekosistem (Pauly et al. 2004). Model trofik dengan menggunakan ecopath didasarkan pada prinsip keseimbangan biomassa yang mengasumsikan bahwa terdapat suatu keseimbangan antara produksi dan mortalitas dalam suatu ekosistem (Christensen

& Pauly 1992). Model ini sudah diaplikasikan pada beberapa ekosistem yang berbeda mulai dari daerah lintang rendah sampai daerah tropis mencakup ekosistem kolam, sungai, danau, estuari, terumbu karang, dan laut terbuka. Selain itu, model ecopath ini dapat menggambarkan interaksi makanan dari suatu ekosistem dan dengan cepat dapat mengidentifikasi kepunahan suatu grup mangsa yang disebabkan tingginya konsumsi oleh grup predator (Pauly et al. 2000).

Konstruksi model Ecopath menyoroti hubungan ekologi dengan persamaan matematika. Persamaan pertama model ecopath menggambarkan keseimbangan energi untuk setiap grup, dimana konsumsi dari setiap grup pemangsa terhadap suatu grup mangsa sama dengan nilai produksi pemangsa tersebut, nilai respirasi, dan ada yang tidak terasimiliasi meliputi feses dan urin. Nilai produksi grup tersebut ada yang tertangkap (catch), mengalami kematian akibat predasi oleh grup lainnya, terakumulasi biomassanya, ada yang melakukan migrasi, dan mengalami kematian lainnya seperti disebabkan oleh penyakit. Persamaan produksi ditulis sebagai berikut.

Pi=Yi+Bi.M2i+BAi+ Ei+Pi(1-EEi)

Yi adalah hasil tangkapan, BiM2i adalah kematian akibat predasi, BAi merupakan akumulasi biomassa, Ei merupakan migrasi bersih, dan Pi(1-EEi) merupakan kematian lainnya. Dari persamaan di atas didapatkan persamaan berikut ini yang menjadi persamaan dasar model ecopath:

Bi(P

B)i*EEi=Yi+∑ Bj*( Q

B)j*DCij +EXi

Bi merupakan biomassa kelompok mangsa i, (P/B)i adalah rasio produksi per biomassa kelompok mangsa i, EEi adalah efisiensi ekotrofik atau total produksi setiap grup i yang dikonsumsi oleh predator, Yi adalah hasil tangkapan, Bj adalah biomassa kelompok predator j, (Q/B)j adalah konsumsi per unit biomassa predator j, DCij adalah fraksi makanan mangsa i yang dikonsumsi predator j, Exi adalah ekspor atau migrasi bersih mangsa i.

Kajian mengenai analisis trofik di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang belum pernah dilakukan. Kajian di Indonesia sendiri, penelitian mengenai analisis trofik dengan menggunakan pendekatan model ecopath khususnya di daerah pesisir belum ada, kajian yang pernah dilakukan hanya di Waduk Cirata (Kartamihardja 2007) dan Teluk Ekas (Indriyanti 2005). Oleh karena itu, kajian melalui pendekatan model ini diperlukan untuk mengetahui keterkaitan antara satu biota dengan biota lain dan memahami kondisi suatu ekosistem yang nantinya bermanfaat untuk menjadi dasar untuk pengelolaan.

Perumusan Masalah

Kondisi suatu sumber daya perikanan yang terdapat pada suatu ekosistem pesisir akan mengalami dinamika dari waktu ke waktu, karena adanya pengaruh biotik dan abiotik yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Adanya aktivitas penangkapan ikan, pencemaran perairan, dan degradasi mangrove menyebabkan perubahan produktivitas perairan dan produktivitas perikanan. Pesisir Kabupaten

Tangerang merupakan salah satu pesisir yang mendapat masukan limbah dari tingginya kegiatan antropogenik. Pola aktivitas kegiatan manusia yang tidak terkendali cukup berperan penting dalam memperparah kerusakan lingkungan. Menurut Jaureguizar & Milessi (2008), aktivitas manusia seperti penangkapan dan adanya modifikasi lingkungan memberi dampak yang besar terhadap ekosistem. Dampak tersebut menyebabkan perubahan terhadap produktivitas biota di perairan tersebut seperti fitoplankton, zooplankton, dan ikan. Akibat adanya perubahan-perubahan dari salah satu biota akan berdampak pada keseimbangan biomassa baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibatnya, hasil tangkapan perikanan secara bertahap berubah dari spesies yang berada di tingkat trofik atas menjadi spesies yang berada pada tingkat trofik bawah dalam jejaring makanan.

Kajian mengenai analisis trofik yang dilihat dari aspek makan memakan sangat diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya indikasi fishing down the food web didalam suatu ekosistem perairan. Menurut Pauly (1998), fishing down the food web adalah menurunnya jumlah ikan karnivora atau predator di suatu perairan, sehingga kegiatan penangkapan lebih mengarah pada ikan-ikan yang berada di tingkat trofik dasar. Hal ini mengakibatkan fishing down the food web menjadi salah satu indikasi dari adanya overfishing. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan agar sumber daya perikanan di pesisir kabupaten Tangerang dapat tetap lestari dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pendekatan model ekologi yang dapat menggambarkan kondisi ekologi trofik di suatu ekosistem perairan. Menurut Christensen & Pauly (1992), melalui model keseimbangan massa dengan menggunakan ecopath dapat mengeksplorasi potensi dampak lingkungan terhadap suatu kelompok tertentu dan meneliti bagaimana efek tersebut merambat melalui keseluruhan ekosistem melalui interaksi jejaring trofik. Perumusan masalah model trofik ekosistem pesisir Tangerang disajikan pada Gambar 1.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis interaksi trofik di perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten melalui model pendekatan keseimbangan massa model ecopath.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan biota yang ada di perairan pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sehingga stok sumber daya perikanan tetap lestari.

Gambar 1 Diagram alir rumusan masalah model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang, Banten Penangkapan ikan Pencemaran Perairan Degradasi mangrove Produktivitas perairan Produktivitas ikan Klorofil Biomassa ikan Struktur komunitas Keseimbangan massa Fitoplankton Fishing down the food web

Zooplankton Detritus

Kajian tingkat trofik

Informasi untuk stategi pengelolaan sumberdaya perikanan

2 METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perairan pesisir Kabupaten Tangerang. Saat penelitian dilakukan, Undang-undang No 32 Tahun 2004 masih berlaku yakni kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir maksimum sejauh 4 mil laut. Oleh sebab itu, luasan wilayah perairan yang diteliti mencakup area 305,92 km2.Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil pada bulan April, Mei, dan Juni 2013 untuk biomassa ikan, udang, cephalopoda, kepiting dan rajungan. November 2014 untuk analisis saluran pencernaan, serta pengukuran tinggi dan luas sirip kaudal. Pada bulan Maret 2015 dilakukan pengukuran produktivitas primer untuk parameter dasar ecopath. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Makro Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, FPIK, IPB. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Lokasi penelitian model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang, Banten

Prosedur Penelitian

Berikut ini adalah tahapan-tahapan penelitian untuk membuat konstruksi model trofik di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten (Gambar 3).

Keterangan : *Primer dan ** Sekunder

Gambar 3 Prosedur penelitan model trofik pesisir Kabupaten Tangerang Tahapan penelitian Pengelompokan grup (Ikan, cephalopoda, udang, kepiting dan rajungan, zooplankton, fitoplankton, bentos, detritus) (Ullah et al. 2013) Mengumpulkan parameter dasar biomassa,produksi per biomassa, konsumsi per bio- massa setiap grup

Biomassa : Ikan, cephalopoda, kepiting dan rajungan, udang : Dewi (2014)* Bentos : (Sahidin 2015)** Fitoplankton : Wulandari (2015)** Zooplankton : Ardhito (2015) ** Detritus : Penelitian ini* Data produksi hasil tangkapan per luasan area yang didaratkan di TPI Kronjo (2013) Matriks komposisi makanan setiap grup*,** P/B : Ikan : diasumsikan sama dengan laju mortalitas total (Pauly et al. 2000)*,** Cephalopoda : Indriyanti (2005)** Kepiting dan rajungan, udang, bentos : Mohamed et al. (2008)** Zooplankton : Ullah et al. (2012)** Fitoplankton : Penelitian ini* Q/B : Ikan : Palomares & Pauly (1998) dan Fishbase (2015)*,** Cephalopoda dan zooplankton: Mohamed et al. (2008)** Udang : (Ullah et al. 2012)** Bentos : Indriyanti (2005)**

Data diolah dengan software : Ecopath with

Pengelompokan grup

Pengambilan biota dilakukan dengan metode swept area (penyapuan) menggunakan alat tangkap trawl. Jumlah sapuan terdiri dari 12 sapuan. Pada setiap lokasi penyapuan, trawl dioperasikan dari atas perahu kayu berukuran panjang 9,5 m, lebar 3 meter, kedalaman kapal 2 meter dengan mesin berjumlah dua yang berkekuatan 24 pK. Selama penarikan jaring, kecepatan kapal berkisar antara 3-6 km jam-1 dan lamanya waktu penarikan sekitar 60 menit. Ketika hasil tangkapan tiba di buritan, semua yang tertangkap (ikan dan non ikan) dipisahkan dan ditimbang berat totalnya.

Objek yang akan diteliti yaitu berupa semua hasil tangkapan yang didapat dari beberapa penyapuan. Hasil yang didapat disortir berdasarkan famili, genus dan spesies. Semua biota diawetkan dengan menggunakan formalin 10%. Identifikasi ikan dilakukan dengan menggunakan buku identifikasi Kailola & Tarp (1984), Kottelat et al. (1993), Schuster & Djajadiredja (1952), Allen et al. (1999), FAO (2001), dan Froese & Pauly (2015). Menurut LPPM (2013) biota lainnya yang ada di pesisir Kabupaten Tangerang mencakup udang, kepiting dan rajungan, cephalopoda meliputi cumi-cumi, gurita dan sotong. Grup lainnya yang telah dikumpulkan melalui data sekunder yaitu bentos, zooplankton, dan fitoplankton.

Setiap spesies yang diidentifikasi dapat dikategorikan berdasarkan kesamaan habitat, parameter populasi, kebiasaan makan, tingkah laku fisiologi, distribusi ekologi, atau ukuran tubuh maksimum untuk memperoleh karakteristik spesies yang sama yang ada didalam grup (Ullah et al. 2012).

Ecopath versi saat ini tidak membatasi jumlah dari functional grups, tetapi setidaknya salah satu functional grups yang harus ada adalah detritus. Detritus menjadi penting karena dihasilkan dari semua biota yang ada di dalam ekosistem melalui eksresi atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terdekomposisi. Selanjutnya untuk setiap functional group dicari parameter input dan output yang mencakup nilai biomassa, P/B, Q/B, dan efisiensi ekotrofik (Fetahi 2005).

Parameter input dan output

Biomassa

Ikan, cephalopoda, udang, kepiting dan rajungan

Biomassa sumber daya ikan, cephalopoda, udang, kepiting dan rajungan dihitung dengan metode swept area (Sparre & Venema 1999).

B = ( Cw a ) X1 B = Biomassa (ton km-2)

Cw = Hasil tangkapan dalam bobot pada satu tarikan a = Luas sapuan trawl

Fitoplankton

Biomassa fitoplankton dihitung menggunakan metode klorofil-a (APHA 2005). Data klorofil-a didapatkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2015) dengan rata-rata klorofil-a sebesar 12,01 mg m-2.

Biomassa (mg m-2) = (Chl-a x h) Chl-a = Klorofil-a (mg m-3)

h = kedalaman eufotik yang diwakili (1 m)

Nilai yang didapat dikonversi kedalam bobot basah menggunakan dua konversi. Konversi pertama dengan mengubah chl-a menjadi C, yang mana perbandingan antara karbon dan chl-a adalah 40: 1. Kemudian karbon yang sudah didapat dikonversi lagi kedalam bobot basah yang mana C= 10% bobot basah (Jones 1979). Kemudian biomassa fitoplankton dikonversi pada satuan ton km-2. Zooplankton

Biomassa zooplankton dihitung dengan melihat biomassa dan kelimpahan zooplankton di Pulau Pari yang dilakukan oleh Puspasari (2012) yang diasumsikan memiliki komposisi zooplankton yang sama dengan pesisir Kabupaten Tangerang. Dengan metode perbandingan, melalui data kelimpahan zooplankton (Ardhito 2015) maka didapatkan data biomassa zooplankton dengan rumus sebagai berikut.

Kelimpahan zooplankton Pulau Pari Biomassa zooplankton Pulau Pari =

Kelimpahan zooplankton pesisir Kab Tangerang Biomassa zooplankton pesisir Kab Tangerang

Detritus

Berdasarkan beberapa penelitian seperti penelitian Mohamed et al. (2008) & Fetahi (2005), biomassa detritus dihitung dari hubungan empiris yang dikemukakan oleh Christensen & Pauly (1993) sebagai berikut :

Log BD = 0,954 log Pf+0,863 log E- 2,41 BD = Biomassa detritus (g C m -2)

Pf = Produksi primer fitoplankton (g C m-2 tahun-1) E = Kedalaman eufotik (m)

Biomassa detritus diubah ke dalam bobot basah (g m-2) yang mana C = 10% bobot basah. Biomassa detritus kemudian dikonversi pada satuan ton km-2. Pengukuran produktivitas primer fitoplankton di zona penelitian berdasarkan keterwakilan kedalaman eufotik yaitu sekitar 1 meter dengan menggunakan metode botol gelap terang dan titrasi Winkler. Nilai produksi primer didapatkan dari rumus sebagai berikut (Umaly & Cuvin 1988).

Produksi primer (g C m-2 tahun-1) = (O2 BT)-(O(PQ)(t)2BG)(1000) x 0,375 O2 = Oksigen terlarut (mg L-1)

BG = Botol gelap

PQ = Koefisien fotosintesis (1.2) T = Lama inkubasi (3 jam)

0,375 = Koefisien konversi oksigen menjadi karbon (12/32) 1000 = Konversi liter menjadi m3

Rasio produksi per biomassa (P/B) Ikan

Rasio produksi per biomassa sangat sulit untuk diestimasi secara langsung. Nilai rasio P/B untuk ikan diasumsikan sama dengan laju mortalitas total (Pauly et al. 2000). Sehingga laju mortalitas total ini diperoleh dari penjumlahan laju mortalitas alami (M) dan mortalitas penangkapan (F). Data mortalitas alami (M) didapat dari Froese & Pauly (2015) sedangkan mortalitas penangkapan ada yang diperoleh dari data sekunder dan ada juga yang dapat diperoleh dari :

F= Catch

Biomassa

Nilai P/B dari setiap grup ikan merupakan nilai rata-rata P/B dari setiap spesies yang termasuk ke dalam grup tersebut.

Fitoplankton

Nilai P/B untuk fitoplankton didapat dari data produksi primer biasanya dalam satuan g C m-2 jam-1, diubah kedalam satuan C m-2 hari-1, kemudian dikonversi lagi menjadi g C m-2 tahun-1. Kemudian diubah ke dalam bobot basah agar sesuai dengan biomassa fitoplankton dengan faktor konversi C = 10% bobot basah sehingga didapat produksi primer dalam satuan g m-2 tahun-1 (Fetahi 2005). Satuan dari nilai P/B adalah per tahun.

Nilai P/B = Produksi primerBiomassa

Zooplankton, bentos, cephalopoda, udang , kepiting dan rajungan

Nilai P/B dari zooplankton dan bentos didapatkan dari data sekunder. Zooplankton didapatkan dari Ullah et al. (2012). Cephalopoda didapatkan dari Indriyanti (2005). Kepiting dan rajungan, udang, bentos didapatkan dari Mohamed

et al. (2008).

Rasio konsumsi per biomassa (Q/B) Ikan

Rasio konsumsi per biomassa diestimasi pada setiap spesies melalui hubungan empiris yang ditemukan oleh Palomares & Pauly (1998) menggunakan data dari fishbase (Froese & Pauly 2015) dengan rumus sebagai berikut.

Winf = berat asimtotik

T = suhu rata-rata tahunan untuk populasi ikan didapat dari (1000/(Tc+273.15) dimana Tc adalah rata-rata suhu permukaan tahunan (30,30C)

A = rasio dari kuadrat ketinggian sirip ekor dan luas permukaannya

h dan d = variabel yang menunjukkan kategori makan spesies ikan, yaitu herbivora (h = 1, d = 0), detritivora (h = 0, d = 1) atau karnivora (h

= 0, d = 0).

Pengukuran tinggi (h) dan luas sirip kaudal (s) digunakan untuk menghitung nilai A (aspect ratio) (Gambar 4). Satuan dari nilai Q/B adalah per tahun. Nilai Q/B dari setiap grup ikan merupakan nilai rata-rata Q/B dari setiap spesies yang termasuk kedalam grup tersebut.

Gambar 4 Pengukuran tinggi dan luas sirip kaudal Sumber : Mohamed et al. (2008)

Zooplankton, bentos, cephalopoda, udang, rajungan dan kepiting

Nilai Q/B dari zooplankton dan bentos didapatkan dari data sekunder. Cephalopoda dan zooplankton didapatkan dari Mohamed et al. (2008), udang didapatkan dari (Ullah et al. 2012) dan bentos didapatkan dari Indriyanti (2005). Efisiensi ekotrofik (EE)

Efisiensi ekotrofik (EE) merupakan parameter output yang berarti fraksi dari produksi suatu grup yang dikonsumsi didalam sistem (yaitu ditransfer melalui jejaring makanan) atau yang tertangkap oleh penangkapan. Nilainya berkisar antara 0-1. EE dihitung dari parameter-parameter lain yang ada didalam ecopath atau dari studi literatur. Hal ini dikarenakan tidak ada pengukuran lapangan atau hubungan empiris untuk memperkirakan parameter ini (Christensen et al. 2000).

Komposisi makanan

Analisis isi saluran pencernaan diawali dengan membedah bagian perut ikan dan mengeluarkan saluran pencernaannya. Setiap saluran pencernaan yang berisi dikeluarkan isinya, diidentifikasi jenis organismenya, dan diukur volumenya. Isi saluran pencernaan diletakkan pada cawan petri, organisme makro langsung diidentifikasi, sedangkan identifikasi organisme mikro dibantu dengan mikroskop binokuler. Organisme makanan diidentifikasi menggunakan buku identifikasi Yamaji (1979). Setiap organisme makanan pada masing-masing individu diukur volumenya, sehingga diperoleh data volume total (Hyslop 1980 in Zahid 2013).

Informasi tentang komposisi makanan penting untuk memahami dinamika ekosistem (Fetahi 2005). Rata-rata komposisi makanan dari setiap organisme

konsumen adalah disusun menjadi feeding matrix berdasarkan analisis makanan dari analisis isi saluran pencernaan dan informasi dari data sekunder.

Data produksi per luasan area yang didaratkan di TPI Kronjo tahun 2013 Parameter lain yang menjadi input model trofik dengan menggunakan ecopath ini adalah data hasil tangkapan yang didaratkan, dan dibagi luasan area yang dikaji sebesar 305,92 km2.

Prosedur Analisis Data

Setelah semua parameter yang diperlukan dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software ecopath versi 6.4. Semua data dimasukkan ke dalam basic input yang ada didalam software. Kemudian dilakukan parameterisasi. Hasil yang didapatkan dari ecopath dan dibahas dalam penelitian ini berupa nilai tingkat trofik, diagram jejaring makanan, tumpang tindih, electivity,

mixed trophic index, mortalitas, indeks kunci yang meliputi flow to detritus, net efficiency, dan omnivory index. Selain itu nilai konsumsi dari setiap grup pemangsa terhadap mangsa, nilai respirasi dan asimilasi setiap grup, indeks pedigree dan total statistik.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengelompokkan grup

Berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan, ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang terdiri dari 42 grup. Berikut ini adalah data terperinci dari 42 grup disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengelompokan grup ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang

Biota Grup

Ikan Ambassidae (1), Apogonidae (2), Ariidae (3), Caesionidae (4), Carangidae (5), Clupeidae (6), Cynoglossidae (7), Drepanidae (8),Engraulidae (9), Gobiidae (10), Haemulidae (11), Lactariidae (12), Leiognathidae (13), Lutjanidae (14), Menidae (15), Mugilidae (16), Mullidae (17), Nemipteridae (18), Platycephalidae (19), Polynemidae

(20),Pristigasteridae (21), Psettodidae (22),

Scatophagidae (23), Scianidae (24),Scombridae (25), Serranidae (26), Siginidae (27), Sillaginidae (28), Sphyraenide (29), Stromatidae (30), Synodontidae (31), Tetraodontidae (32), Terapontidae (33), Triachantidae (34), dan Trichiuridae(35) Cephalopoda Cephalopoda (36)

Kepiting dan Rajungan

Kepiting dan Rajungan (37)

Udang Udang (38)

Bentos Bentos (39)

Zooplankton Zooplankton (40) Fitoplankton Fitoplankton (41) Detritus Detritus (42)

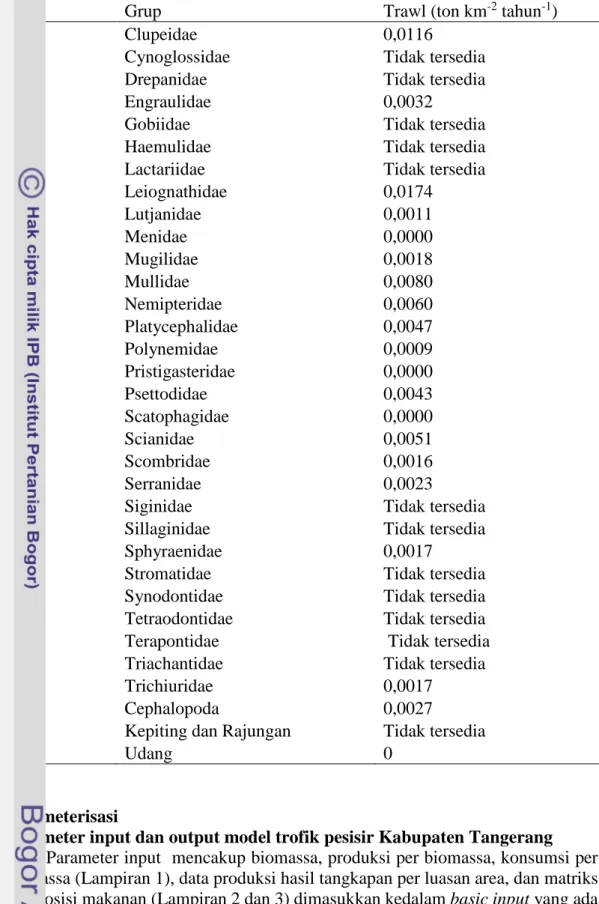

Data produksi hasil tangkapan per luasan area tahun 2013

Berikut ini merupakan data hasil tangkapan yang didapatkan dari TPI Kronjo (2013) disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Dataproduksi hasil tangkapan per luasan area tahun 2013

No Grup Trawl (ton km-2 tahun-1)

1 Ambassidae Tidak tersedia

2 Apogonidae Tidak tersedia

3 Ariidae 0,0080

4 Caesionidae 0,0023

Tabel 2 Dataproduksi hasil tangkapan per luasan area tahun 2013 (Lanjutan)

No Grup Trawl (ton km-2 tahun-1)

6 Clupeidae 0,0116

7 Cynoglossidae Tidak tersedia

8 Drepanidae Tidak tersedia

9 Engraulidae 0,0032

10 Gobiidae Tidak tersedia

11 Haemulidae Tidak tersedia

12 Lactariidae Tidak tersedia

13 Leiognathidae 0,0174 14 Lutjanidae 0,0011 15 Menidae 0,0000 16 Mugilidae 0,0018 17 Mullidae 0,0080 18 Nemipteridae 0,0060 19 Platycephalidae 0,0047 20 Polynemidae 0,0009 21 Pristigasteridae 0,0000 22 Psettodidae 0,0043 23 Scatophagidae 0,0000 24 Scianidae 0,0051 25 Scombridae 0,0016 26 Serranidae 0,0023

27 Siginidae Tidak tersedia

28 Sillaginidae Tidak tersedia

29 Sphyraenidae 0,0017

30 Stromatidae Tidak tersedia

31 Synodontidae Tidak tersedia

32 Tetraodontidae Tidak tersedia

33 Terapontidae Tidak tersedia

34 Triachantidae Tidak tersedia

35 Trichiuridae 0,0017

36 Cephalopoda 0,0027

37 Kepiting dan Rajungan Tidak tersedia

38 Udang 0

Parameterisasi

Parameter input dan output model trofik pesisir Kabupaten Tangerang Parameter input mencakup biomassa, produksi per biomassa, konsumsi per biomassa (Lampiran 1), data produksi hasil tangkapan per luasan area, dan matriks komposisi makanan (Lampiran 2 dan 3) dimasukkan kedalam basic input yang ada di dalam ecopath. Setelah mencapai keseimbangan massa maka didapatkan output

berupa tingkat trofik dan efisiensi ekotrofik dari software tersebut yang disajikan pada Tabel 3.

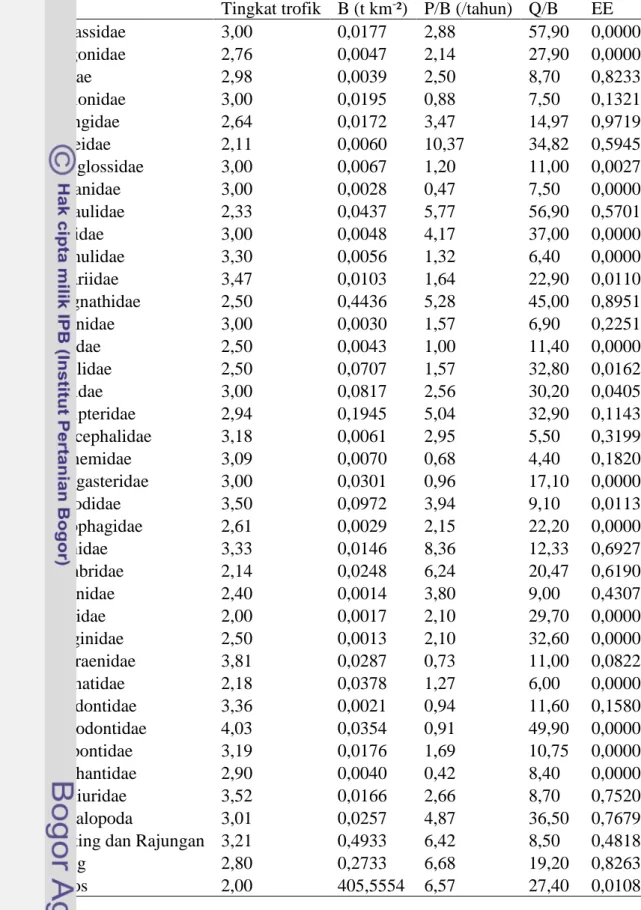

Tabel 3 Parameter input dan output model trofik pesisir Kabupaten Tangerang No Grup Tingkat trofik B (t km-²) P/B (/tahun) Q/B EE

1 Ambassidae 3,00 0,0177 2,88 57,90 0,0000 2 Apogonidae 2,76 0,0047 2,14 27,90 0,0000 3 Ariidae 2,98 0,0039 2,50 8,70 0,8233 4 Caesionidae 3,00 0,0195 0,88 7,50 0,1321 5 Carangidae 2,64 0,0172 3,47 14,97 0,9719 6 Clupeidae 2,11 0,0060 10,37 34,82 0,5945 7 Cynoglossidae 3,00 0,0067 1,20 11,00 0,0027 8 Drepanidae 3,00 0,0028 0,47 7,50 0,0000 9 Engraulidae 2,33 0,0437 5,77 56,90 0,5701 10 Gobiidae 3,00 0,0048 4,17 37,00 0,0000 11 Haemulidae 3,30 0,0056 1,32 6,40 0,0000 12 Lactariidae 3,47 0,0103 1,64 22,90 0,0110 13 Leiognathidae 2,50 0,4436 5,28 45,00 0,8951 14 Lutjanidae 3,00 0,0030 1,57 6,90 0,2251 15 Menidae 2,50 0,0043 1,00 11,40 0,0000 16 Mugilidae 2,50 0,0707 1,57 32,80 0,0162 17 Mullidae 3,00 0,0817 2,56 30,20 0,0405 18 Nemipteridae 2,94 0,1945 5,04 32,90 0,1143 19 Platycephalidae 3,18 0,0061 2,95 5,50 0,3199 20 Polynemidae 3,09 0,0070 0,68 4,40 0,1820 21 Pristigasteridae 3,00 0,0301 0,96 17,10 0,0000 22 Psettodidae 3,50 0,0972 3,94 9,10 0,0113 23 Scatophagidae 2,61 0,0029 2,15 22,20 0,0000 24 Scianidae 3,33 0,0146 8,36 12,33 0,6927 25 Scombridae 2,14 0,0248 6,24 20,47 0,6190 26 Serranidae 2,40 0,0014 3,80 9,00 0,4307 27 Siginidae 2,00 0,0017 2,10 29,70 0,0000 28 Sillaginidae 2,50 0,0013 2,10 32,60 0,0000 29 Sphyraenidae 3,81 0,0287 0,73 11,00 0,0822 30 Stromatidae 2,18 0,0378 1,27 6,00 0,0000 31 Synodontidae 3,36 0,0021 0,94 11,60 0,1580 32 Tetraodontidae 4,03 0,0354 0,91 49,90 0,0000 33 Terapontidae 3,19 0,0176 1,69 10,75 0,0000 34 Triachantidae 2,90 0,0040 0,42 8,40 0,0000 35 Trichiuridae 3,52 0,0166 2,66 8,70 0,7520 36 Cephalopoda 3,01 0,0257 4,87 36,50 0,7679

37 Kepiting dan Rajungan 3,21 0,4933 6,42 8,50 0,4818

38 Udang 2,80 0,2733 6,68 19,20 0,8263

Tabel 3 Parameter input dan output model trofik pesisir Kabupaten Tangerang (Lanjutan)

No Grup Tingkat trofik B (t km-²) P/B (/tahun) Q/B EE

40 Zooplankton 2,00 0,0028 119,70 300,00 0,8008

41 Fitoplankton 1,00 4,8052 1959,00 - 0,0015

42 Detritus 1,00 35,7398 - - 0,7788

Berdasarkan nilai tingkat trofik, 42 functional grup dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok tingkat trofik (Tabel 4). Sebanyak 2 grup memiliki tingkat trofik 1 yaitu detritus dan fitoplankton, 19 grup memiliki tingkat trofik 2≤TL<3, 20 grup berada pada tingkat trofik 3≤TL<4, dan 1 grup berada pada tingkatan trofik ≥4.

Tabel 4 Nilai kisaran tingkat trofik dan efisiensi ekotrofik Tingkat

trofik Grup Efisensi ekotrofik

1≤TL≤2 Fitoplankton dan Detritus 0,0015-0,7788 2≤TL<3 Bentos, Zooplankton, Apogonidae, Ariidae,

Carangidae, Clupeidae, Engraulidae, Leiognathidae, Menidae, Mugilidae, Nemipteridae, Scatophagidae, Scombridae, Serranidae, Siginidae, Sillaginidae,

Stromatidae, Triachantidae, Udang

0,0000-0,9719

3≤TL<4 Ambassidae, Caesionidae, Cynoglossidae, Drepanidae, Gobiidae, Haemulidae, Lactariidae, Lutjanidae, Mullidae,

Platycephalidae, Polynemidae, Pristigastridae, Psettodidae, Scianidae, Sphyraenidae,

Synodontidae, Terapontidae, Trichiuridae, Cephalopoda, Kepiting dan Rajungan

0,000-0,7520

≥4 Tetraodontidae 0,000

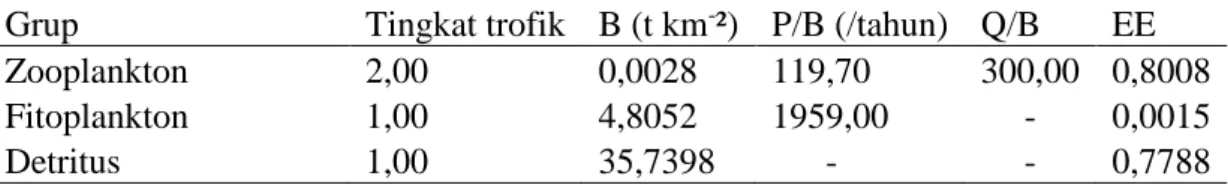

Berdasarkan Gambar 5 dapat terlihat jejaring trofik diantara berbagai grup. Jejaring trofik umumnya tersusun berdasarkan jenis makanan utamanya. Biota tersusun sesuai dengan nilai tingkat trofiknya masing-masing dengan produser primer berada pada tingkat trofik paling bawah (fitoplankton), dan ikan predator menempati tingkat trofik paling atas. Kelompok tingkat trofik 2≤TL<3 pada umumnya didominasi oleh biota pemakan plankton, sedangkan kelompok tingkat trofik 3≤TL<4 didominasi oleh biota pemakan ikan, bentos, udang yang merupakan biota tingkat trofik 2≤TL<3. Tetraodontidae merupakan predator puncak karena memiliki nilai tingkat trofik paling tinggi yaitu 4,027. Bulatan pada Gambar 5 menunjukan besaran biomassa, yang mana bentos merupakan grup yang memiliki biomassa tertinggi diantara grup lainnya. Selain itu biota lain yang masih memiliki biomassa cukup tinggi diantaranya Leiognathidae, Nemipteridae, kepiting dan rajungan, serta udang.

Nilai efisiensi ekotrofik (EE) merupakan proporsi dari produksi suatu grup yang dikonsumsi oleh predator melalui jejaring trofik atau yang tertangkap oleh perikanan tangkap (Christensen et al. 2000). Nilai EE berkisar antara 0-1. Biota dengan tingkat tropik 2≤TL<3 dan 3≤TL<4 memiliki kisaran EE 0,9719 dan 0-0,7520 berturut-turut. Predator puncak dan fitoplankton memiliki nilai efisiensi ekotrofik yang rendah yaitu 0,0000 dan 0,0015 berturut-turut.

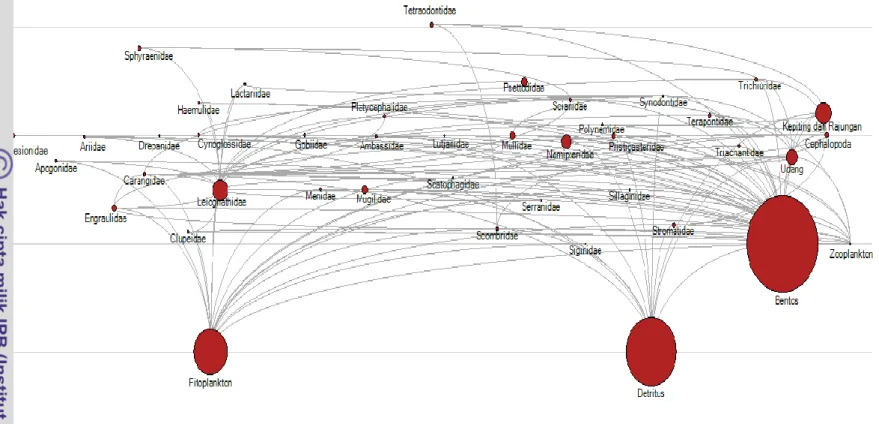

Tumpang tindih makanan (Niche overlap)

Hurlbert (1978) & Loman (1986) in Mohamed et al. (2008) merangkum indeks tumpang tindih menjadi prey overlap dan predator overlap seperti yang disajikan pada Gambar 6 dan Lampiran 4 dan 5. Prey overlap merupakan indeks yang membandingkan mangsa yang mempunyai kesamaan predator, sedangkan

predator overlap merupakan kesamaan dua predator dalam mengonsumsi mangsa yang sama. Indeks ini membandingkan setiap pasang functional group dan nilainya berkisar antara 0-1 (Guenette 2014). Pada Gambar 6 kotak yang berwarna biru merupakan contoh functional group yang memiliki nilai prey overlap mendekati 1, kotak berwarna hijau yang memiliki nilai predator overlap mendekati 1, dan kotak berwarna merah adalah contoh grup yang memiliki nilai prey dan predator overlap

mendekati 1. Biota yang memiliki prey overlap mendekati 1 yaitu antara Clupeidae (6) dan Engraulidae (9), serta Nemipteridae (6) dan udang (38), sedangkan grup yang memiliki predator overlap mendekati 1 yaitu antara Mullidae (17) dan Synodontidae (31), serta Scianidae (24) dan Trichiuridae (35). Grup yang memiliki

Prey dan predator overlap mendekati 1 yang artinya memiliki mangsa dan predator yang sama yaitu antara Cynoglossidae (7) dan Mullidae, serta Engraulidae (9) dan Scombridae (25).

Electivity

Electivity merupakan indeks yang menggambarkan preferensi pemangsa terhadap mangsa. Nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Nilai -1 mengindikasikan mangsa yang dihindari, 0 mengindikasikan mangsa yang diambil sesuai dengan proporsinya di alam, sedangkan 1 mengindikasikan mangsa yang paling disukai (Mohamed et al. 2008). Nilai Electivity disajikan pada Lampiran 6 .

Mixed Trophic Index

Mixed Trophic index mengkaji dampak dari perubahan biomassa suatu grup terhadap biomassa grup lain yang ada di suatu ekosistem (Christensen & Walters 2000). Di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang, fitoplankton dan detritus mempunyai dampak positif terhadap kebanyakan grup biota yang ada di ekosistem tersebut. Fitoplankton berdampak positif terhadap zooplankton, Stromatidae, Sillaginidae, Siginidae, Serranidae, Scombridae, Scatophagidae, Menidae, Engraulidae, Clupeidae, Carangidae, Apogonidae. Detritus berdampak positif pada udang, bentos, Nemipteridae, Mugilidae. Leiognathidae memberikan dampak negatif untuk beberapa spesies seperti fitoplankton, zooplankton, bahkan terhadap dirinya sendiri. Alat tangkap trawl berpengaruh negatif terhadap biomassa beberapa grup yang termasuk kedalam ikan-ikan ekonomis penting diantaranya Spyraenidae, Serranidae, Psettodidae, Polynemidae, Platycephalidae, Mullidae, Mugilidae, Lutjanidae, Caesionidae, dan Ariidae (Gambar 7).

Mortalitas

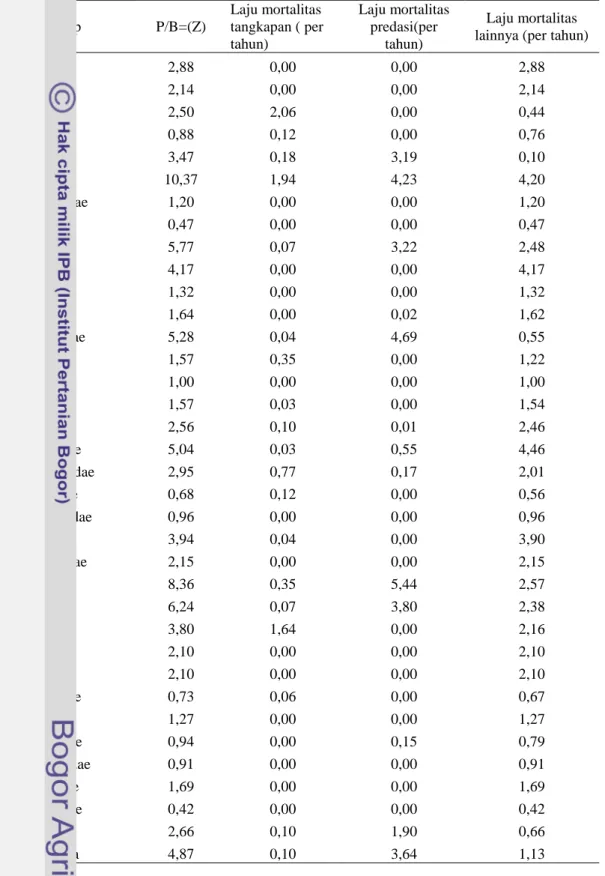

Laju mortalitas total (P/B)=Z didekomposisi menjadi laju mortalitas tangkapan, laju mortalitas akibat predasi, dan laju mortalitas lainnya dan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Laju mortalitas di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang

Grup P/B=(Z) Laju mortalitas tangkapan ( per tahun) Laju mortalitas predasi(per tahun) Laju mortalitas lainnya (per tahun)

Ambassidae 2,88 0,00 0,00 2,88 Apogonidae 2,14 0,00 0,00 2,14 Ariidae 2,50 2,06 0,00 0,44 Caesionidae 0,88 0,12 0,00 0,76 Carangidae 3,47 0,18 3,19 0,10 Clupeidae 10,37 1,94 4,23 4,20 Cynoglossidae 1,20 0,00 0,00 1,20 Drepanidae 0,47 0,00 0,00 0,47 Engraulidae 5,77 0,07 3,22 2,48 Gobiidae 4,17 0,00 0,00 4,17 Haemulidae 1,32 0,00 0,00 1,32 Lactariidae 1,64 0,00 0,02 1,62 Leiognathidae 5,28 0,04 4,69 0,55 Lutjanidae 1,57 0,35 0,00 1,22 Menidae 1,00 0,00 0,00 1,00 Mugilidae 1,57 0,03 0,00 1,54 Mullidae 2,56 0,10 0,01 2,46 Nemipteridae 5,04 0,03 0,55 4,46 Platycephalidae 2,95 0,77 0,17 2,01 Polynemidae 0,68 0,12 0,00 0,56 Pristigasteridae 0,96 0,00 0,00 0,96 Psettodidae 3,94 0,04 0,00 3,90 Scatophagidae 2,15 0,00 0,00 2,15 Scianidae 8,36 0,35 5,44 2,57 Scombridae 6,24 0,07 3,80 2,38 Serranidae 3,80 1,64 0,00 2,16 Siginidae 2,10 0,00 0,00 2,10 Sillaginidae 2,10 0,00 0,00 2,10 Sphyraenidae 0,73 0,06 0,00 0,67 Stromatidae 1,27 0,00 0,00 1,27 Synodontidae 0,94 0,00 0,15 0,79 Tetraodontidae 0,91 0,00 0,00 0,91 Terapontidae 1,69 0,00 0,00 1,69 Triachantidae 0,42 0,00 0,00 0,42 Trichiuridae 2,66 0,10 1,90 0,66 Cephalopoda 4,87 0,10 3,64 1,13

Tabel 5 Laju mortalitas di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang (Lanjutan) Grup P/B=(Z) Laju Mortalitas tangkapan (per tahun) Laju mortalitas predasi(per tahun) Laju mortalitas lainnya (per tahun) Kepiting dan Rajungan 6,42 0,00 3,09 3,33 Udang 6,68 0,00 5,52 1,16 Bentos 6,57 0,00 0,07 6,50 Zooplankton 119,70 0,00 95,86 23,84 Fitoplankton 1959,00 0,00 2,94 1956,06

Laju mortalitas akibat predasi lebih tinggi dibandingkan akibat penangkapan terutama untuk grup 5 (Carangidae), grup 6 (Clupeidae), grup 9 (Engraulidae), grup 13 (Leiognathidae), grup 24 (Scianidae), grup 25 (Scombridae), grup 36 (Cephalopoda), grup 37 (Kepiting dan Rajungan), grup 38 (Udang), dan grup 40 (Zooplankton). Predator puncak yaitu grup 32 (Tetraodontidae) dan grup 29 (Sphyraenidae) tidak mengalami tekanan predasi. Laju predasi secara detail disajikan pada Lampiran 7.

Indeks Kunci (Key indices)

Berikut ini merupakan indeks kunci dari model trofik ekosistem pesisir kabupaten Tangerang disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6, bahwa ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang diasumsikan tidak mengalami akumulasi biomassa karena data hanya tahun 2013. Aliran menuju detritus (flow to detritus) tertinggi adalah fitoplankton dan bentos.

Net efficiency merupakan efisiensi konversi makanan yang merupakan pembagian antara produksi dengan makanan yang terasimilasi (Mohamed et al.

2008). Grup yang memiliki nilai net efficiency tertinggi yaitu kepiting dan rajungan.

Omnivory index merupakan nilai yang dihitung dari variasi tingkat rofik dari grup mangsa suatu grup pemangsa. Apabila nilainya mendekati 0 maka pemangsa tersebut bersifat spesialis yang artinya hanya memakan satu tingkat trofik, sedangkan apabila nilainya mendekati 1 maka pemangsa tersebut memakan lebih dari satu tingkat trofik (Mohamed et al. 2008). Grup pemangsa yang memiliki nilai

omnivory index tertinggi yaitu Carangidae dan Cephalopoda.

Tabel 6 Indeks kunci model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang

Grup Akumulasi biomassa

(t km-² thn -1) Flow to detritus (t km-² thn -1) Net efficiency Omnivory index Ambassidae 0 0,26 0,06 0,00 Apogonidae 0 0,04 0,10 0,48 Ariidae 0 0,01 0,36 0,03 Caesionidae 0 0,04 0,15 0,00 Carangidae 0 0,05 0,29 0,62 Clupeidae 0 0,07 0,37 0,10

Tabel 6 Indeks kunci model trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang (Lanjutan)

Grup Akumulasi biomassa

(t km-² thn-1) Flow to detritus (t km-² thn-1) Net efficiency Omnivory index Cynoglossidae 0 0,02 0,14 0,00 Drepanidae 0 0,01 0,08 0,00 Engraulidae 0 0,61 0,13 0,35 Gobiidae 0 0,06 0,14 0,00 Haemulidae 0 0,01 0,26 0,06 Lactariidae 0 0,06 0,09 0,04 Leiognathidae 0 4,24 0,15 0,25 Lutjanidae 0 0,01 0,28 0,00 Menidae 0 0,01 0,11 0,25 Mugilidae 0 0,57 0,06 0,25 Mullidae 0 0,69 0,11 0,00 Nemipteridae 0 2,15 0,19 0,08 Platycephalidae 0 0,02 0,67 0,06 Polynemidae 0 0,01 0,19 0,11 Pristigasteridae 0 0,13 0,07 0,00 Psettodidae 0 0,56 0,54 0,00 Scatophagidae 0 0,02 0,12 0,54 Scianidae 0 0,07 0,85 0,08 Scombridae 0 0,16 0,38 0,15 Serranidae 0 0,01 0,53 0,44 Siginidae 0 0,01 0,09 0,00 Sillaginidae 0 0,01 0,08 0,25 Sphyraenidae 0 0,08 0,08 0,18 Stromatidae 0 0,09 0,26 0,23 Synodontidae 0 0,01 0,10 0,09 Tetraodontidae 0 0,39 0,02 0,19 Terapontidae 0 0,07 0,20 0,06 Triachantidae 0 0,01 0,06 0,09 Trichiuridae 0 0,04 0,38 0,16 Cephalopoda 0 0,22 0,17 0,72 Kepiting dan Rajungan 0 2,48 0,94 0,18 Udang 0 1,37 0,43 0,16 Bentos 0 4858,21 0,30 0,00 Zooplankton 0 0,23 0,50 0,00 Fitoplankton 0 9399,29 - 0,00 Detritus 0 0,00 - 0,27

Konsumsi

Konsumsi dari setiap grup terhadap suatu mangsa disajikan pada Lampiran 8. Satuan dari konsumsi ini adalah ton km-2 tahun-1.

Respirasi dan Asimilasi

Dalam persamaan ecopath, respirasi digunakan untuk menyeimbangkan persamaan ecopath yaitu konsumsi=produksi+respirasi+makanan yang tidak terasimilasi. Satuan respirasi adalah ton km-2 tahun-1. Asimilasi merupakan bagian dari konsumsi yang berarti makanan yang terasimilasi. Predator puncak yaitu Tetraodontidae memiliki nilai respirasi per asimilasi paling mendekati 1. Hal tersebut dikarenakan produksi predator puncak yang cenderung rendah. Estimasi aliran respirasi disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Estimasi aliran respirasi model trofik pesisir Kabupaten Tangerang

Grup Respirasi (t km-² thn -1) Asimilasi (t km-² thn-1) Respirasi per asimilasi Produksi per respirasi Respirasi per biomassa (per tahun) Ambassidae 0,769 0,820 0,938 0,066 43,440 Apogonidae 0,095 0,105 0,904 0,106 20,180 Ariidae 0,017 0,027 0,641 0,561 4,460 Caesionidae 0,100 0,117 0,853 0,172 5,120 Carangidae 0,146 0,206 0,710 0,408 8,506 Clupeidae 0,105 0,167 0,628 0,593 17,486 Cynoglossidae 0,051 0,059 0,864 0,158 7,600 Drepanidae 0,015 0,017 0,922 0,085 5,530 Engraulidae 1,737 1,989 0,873 0,145 39,750 Gobiidae 0,122 0,142 0,859 0,164 25,430 Haemulidae 0,021 0,029 0,742 0,347 3,800 Lactariidae 0,172 0,189 0,910 0,098 16,680 Leiognathidae 13,628 15,971 0,853 0,172 30,720 Lutjanidae 0,012 0,017 0,716 0,397 3,950 Menidae 0,035 0,039 0,890 0,123 8,120 Mugilidae 1,744 1,855 0,940 0,064 24,670 Mullidae 1,765 1,974 0,894 0,119 21,600 Nemipteridae 4,139 5,119 0,809 0,237 21,280 Platycephalidae 0,009 0,027 0,330 2,034 1,450 Polynemidae 0,020 0,025 0,807 0,239 2,840 Pristigasteridae 0,383 0,412 0,930 0,075 12,720 Psettodidae 0,325 0,708 0,459 1,180 3,340 Scatophagidae 0,045 0,052 0,879 0,138 15,610 Scianidae 0,022 0,144 0,152 5,559 1,504 Scombridae 0,251 0,406 0,619 0,616 10,136 Serranidae 0,005 0,010 0,472 1,118 3,400 Siginidae 0,037 0,040 0,912 0,097 21,660 Sillaginidae 0,031 0,034 0,919 0,088 23,980 Sphyraenidae 0,232 0,253 0,917 0,090 8,070

Tabel 7 Estimasi aliran respirasi model trofik pesisir Kabupaten Tangerang (Lanjutan) Grup Respirasi (t km-² thn -1) Asimilasi (t km-² thn -1) Respirasi per assimilasi Produksi per respirasi Respirasi per biomassa (per tahun) Stromatidae 0,133 0,181 0,735 0,360 3,530 Synodontidae 0,018 0,019 0,899 0,113 8,340 Tetraodontidae 1,381 1,413 0,977 0,023 39,010 Terapontidae 0,122 0,151 0,803 0,245 6,910 Triachantidae 0,025 0,027 0,938 0,067 6,300 Trichiuridae 0,072 0,116 0,618 0,619 4,300 Cephalopoda 0,625 0,750 0,833 0,200 24,330 Kepiting dan Rajungan 0,187 3,355 0,056 16,895 0,380 Udang 2,373 4,198 0,565 0,770 8,680 Bentos 6225,275 8889,774 0,700 0,428 15,350 Zooplankton 0,337 0,672 0,501 0,995 120,300 Fitoplankton 0,000 Detritus 0,000

Data Pedigree dan Indeks Pedigree

Pedigree merupakan bagian dari input model trofik dengan ecopath yang merupakan suatu kode yang mengkategorikan sumber data yang di input kedalam ecopath. Parameter yang menjadi input untuk mengetahui indeks pedigree ini diantaranya biomassa, P/B, Q/B, komposisi makanan, dan data hasil tangkapan. Nilai indeks pedigree berkisar antara 0-1. Data pedigree disajikan pada Lampiran 9. Nilai indeks pedigree untuk model ini secara keseluruhan adalah 0,569.

Ringkasan statistik (Summary of statistic)

Rangkuman statistik dari model trofik di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Rangkuman statistik model trofik di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang

Parameter Nilai Satuan

Total konsumsi 11164,510 t km-² tahun -1

Total ekspor 3157,473 t km-² tahun -1

Total respirasi 6256,581 t km-² tahun -1

Total aliran menuju detritus 14272,390 t km-² tahun -1 Total aliran sistem keseluruhan 34850,960 t km-² tahun -1

Total produksi 12088,440 t km-² tahun -1

Rata-rata tingkat trofik hasil tangkapan 2,778

Gross efficiency 0,0000093

Total produktivitas primer bersih 9413,416 t km-² tahun -1 Total produktivitas primer bersih/total respirasi 1,505

Tabel 8 Rangkuman statistik model trofik di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang (Lanjutan)

Parameter Nilai Satuan

Sistem produksi bersih 3156,835 t km-² tahun -1 Total produktivitas primer/total biomassa 22,825

Total biomassa/total aliran sistem keseluruhan 0,012 per tahun Total biomassa (termasuk detritus) 412,426 t km-²

Total tangkapan 0,088 t km-² tahun -1

System omnivory index 0,151

Pembahasan

Tingkat trofik

Grup biota di pesisir Kabupaten Tangerang banyak terdapat di tingkat trofik 2≤TL<3 dan tingkat trofik 3≤TL<4 (Tabel 3 dan Tabel 4). Menurut Indriyanti (2005) semakin banyak jumlah grup dalam tingkat trofikyang sama menunjukkan persaingan dalam mendapatkan sumber makanan semakin kuat. Biota yang memiliki nilai tingkat trofik ≥4 hanya satu grup yaitu Tetraodontidae. Berdasarkan Gambar 5, potret tingkat trofik ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang cenderung rendah. Nilai maksimum tingkat trofik yaitu 4,027. Biota-biota yang merupakan predator atau ikan-ikan karnivora memiliki nilai tingkat trofik yang rendah yang artinya jejaring makanan di ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang memiliki jejaring makanan yang pendek. Hal ini mengindikasikan rendahnya efisiensi ekologi ekosistem tersebut. Ikan-ikan seperti Scombridae, Carangidae, Trichiuridae memiliki nilai tingkat trofik yang rendah tetapi ikan tersebut merupakan ikan-ikan predator.

Rendahnya nilai tingkat trofik ini tidak terlepas dari kegiatan antropogenik dan kegiatan penangkapan di ekosistem tersebut. Tingginya kegiatan antrogenik yang ada di sekitar pesisir Tangerang mempengaruhi biota yang ada di ekosistem tersebut. Terbukti dengan ukuran biota yang cenderung memiliki ukuran yang kecil sehingga biomassanya juga kecil. Kondisi yang sudah tercemar ini dapat menyebabkan ikan mengalami tekanan lingkungan, sehingga dapat menyebabkan populasinya berkurang. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi rendahnya biomassa ikan di pesisir Kabupaten Tangerang. Menurut Zahid et al. (2011) kekayaan biologis di suatu ekosistem dapat mencerminkan kesehatan lingkungannya.

Selain dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik, faktor lain yang mempengaruhi tingkat trofik adalah kegiatan penangkapan. Kegiatan penangkapan dapat mengubah kelimpahan dan distribusi spasial ikan, khususnya ikan piscivora atau karnivora. Hal ini mempunyai dampak penting pada interaksi spesies dan struktur trofik (Garrison & Link 2000, Russ & Alcala 1989). Hilangnya ikan karnivora memiliki dampak kepada seluruh ekosistem (Grigg 1994). Secara teori, hilangnya ikan-ikan predator akan meningkatkan kelimpahan mangsa (Beddington 1984). Menurut Pauly (1998), menurunnya jumlah ikan karnivora atau predator di suatu perairan mengindikasikan telah terjadinya fishing down the food web. Fishing

down the food web adalah suatu keadaan dimana ikan-ikan predator mengalami deplesi dan kegiatan penangkapan mengarah kepada ikan-ikan kecil yang memiliki tingkat trofik rendah.

Efisiensi ekotrofik

Nilai efisiensi ekotrofik (EE) merupakan proporsi dari produksi suatu grup yang dikonsumsi oleh predator melalui jejaring trofik atau yang tertangkap oleh perikanan tangkap (Christensen et al. 2000). Nilai EE berkisar antara 0-1 (Tabel 3 dan 4). Saat pertama kali running model, ada beberapa biota yang memiliki nilai EE>1. Hal ini dapat disebabkan grup tersebut mengalami tingkat predasi yang sangat tinggi. Kemudian dilakukan modifikasi (manual adjustment) terhadap nilai biomassa dan komposisi makanan sehingga mencapai keseimbangan massa.

Biota dengan tingkat tropik 2≤TL<3 dan 3≤TL<4 memiliki kisaran EE 0-0,9719 dan 0-0,7520 berturut-turut. Menurut Ullah et al. (2012) nilai EE yang tinggi mengindikasikan bahwa biota-biota tersebut mengalami tekanan predasi yang tinggi atau disebabkan telah mengalami over exploitation akibat tangkap lebih. Hal ini sesuai dengan Kepmen KP 45 (2011) bahwa biota di sekitar perairan Laut Jawa pada umumnya sudah mengalami over fishing.

Predator puncak memiliki nilai efisiensi ekotrofik yang rendah. Hal ini disebabkan rendahnya pengaruh pemangsaan. Hal ini sesuai dengan Ullah et al.

(2012) bahwa predator seharusnya memiliki nilai ekotrofik efisiensi yang kecil karena rendahnya pengaruh predasi terhadap biota tersebut. Nilai efisiensi ekotrofik fitoplankton hanya 0,0015. Hal ini mengindikasikan produksi fitoplankton lebih banyak yang mengalami kematian alami dibandingkan dikonsumsi. Tekanan dari pemangsa menurun sehingga keberadaannya sustainable di alam. Nilai EE detritus dihitung dari aliran detritus yang keluar dan aliran menuju detritus. Nilai EE<1 mengindikasikan aliran menuju detritus lebih tinggi dibandingkan yang aliran yang keluar. Nilai EE detritus yang tinggi mengindikasikan tipe ekosistem detritus base

yang artinya produser didalam rantai makanan didominasi oleh detritus. Tumpang tindih (niche overlap) dan electivity

Nilai tumpang tindih yang mendekati satu artinya tingkat kesamaan makanannya semakin tinggi. Kesamaan dalam mengonsumsi mangsa (predator overlap) maupun kesamaan predator yang memangsa (prey overlap). Kesamaan tersebut dipengaruhi oleh kesamaan habitat seperti antara grup Clupeidae dan Engraulidae serta antara Engraulidae dan Scombridae yang merupakan ikan pelagis. Nemipteridae dan udang serta antara Mullidae dan Synodontidae yang merupakan ikan demersal. Ikan Scianidae yang merupakan ikan demersal mengalami predator overlap dengan Trichiuridae yang merupakan ikan pelagis. Hal ini dapat terjadi karena ekosistem pesisir Tangerang merupakan perairan dangkal, sehingga menjadi indikasi kedua grup tersebut dalam memiliki relung makanan yang sama.

Berdasarkan matriks electivity (Lampiran 6), secara umum grup Leiognathidae merupakan mangsa yang paling disukai oleh beberapa grup pemangsa. Grup ini juga merupakan biota yang keberadaannya sangat melimpah di pesisir Tangerang sehingga ketersediaannya selalu ada di alam.

Mixed trophic index

Suatu grup yang merupakan mangsa memberikan dampak positif terhadap pemangsanya, sedangkan sebagai pemangsa yang secara langsung, grup tersebut memberikan dampak negatif terhadap mangsanya (Fetahi 2005). Berdasarkan Gambar 7 fitoplankton dan detritus memiliki dampak positif terhadap sebagian besar grup. Fitoplankton berpengaruh terhadap sebagian besar grup yang merupakan pemangsa fitoplankton dan didominasi oleh ikan-ikan pelagis, sedangkan untuk detritus berpengaruh positif terhadap grup biota didominasi oleh biota demersal. Leiognathidae berpengaruh negatif terhadap fitoplankton dan zooplankton, dikarenakan fitoplankton dan zooplankton merupakan bagian dari mangsa. Grup ini juga berpengaruh negatif terhadap beberapa biota bahkan terhadap dirinya sendiri, dikarenakan adanya persaingan daam memperebutkan sumber makanan. Alat tangkap trawl berpengaruh negatif terhadap biomassa beberapa grup, dikarenakan aktivitas penangkapan yang terus-menerus dilakukan sehingga menyebabkan stok biota-biota tersebut mengalami penurunan di alam. Mortalitas dan indeks kunci (key indices)

Nilai mortalitas total terbagi-bagi menjadi beberapa jenis mortalitas (Tabel 5). Ada beberapa biota yang tidak memiliki nilai mortalitas penangkapan. Hal tersebut disebabkan karena grup tersebut tidak ditangkap, sehingga nilai mortalitas hanya diakibatkan oleh mortalitas akibat predasi dan mortalitas lainnya. Grup yang memiliki tingkat mortalitas akibat predasi yang tinggi diantaranya Carangidae yang memiliki predator yaitu Trichiuridae. Clupeidae memiliki predator yaitu Scombridae. Engraulidae memiliki predator Scombridae dan Carangidae. Leiognathidae memiliki predator yang didominasi oleh biota-biota dengan nilai tingkat trofik 3≤TL<4. Zooplankton memiliki tingkat predasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan pada umumnya biota-biota yang berada tingkat trofik 2≤TL<3 mengkonsumsi zooplankton.

Berdasarkan Tabel 6, bahwa ekosistem pesisir Kabupaten Tangerang diasumsikan tidak mengalami akumulasi biomassa karena data yang digunakan hanya pada tahun 2013 dan tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aliran menuju detritus (flow to detritus) tertinggi adalah fitoplankton dan bentos. Menurut Mohamed et al. (2008) aliran menuju detritus ini terdiri dari apa yang dikeluarkan (makanan yang tidak terasimilasi) dan semua elemen dari grup yang mati karena umur yang sudah tua dan penyakit.

Grup yang memiliki nilai net efficiency tertinggi yaitu kepiting dan rajungan. Hal ini menindikasikan pada kedua grup tersebut, makanan yang dimakan lebih efisien dan tidak banyak yang terbuang. Grup pemangsa yang memiliki nilai

omnivory index tertinggi yaitu Carangidae dan Cephalopoda. Hal ini sesuai dengan komposisi makanan Carangidae dan Cephalopoda (Lampiran 3) yang terdiri dari berbagai macam grup mangsa dari berbagai tingkat trofik.

Ringkasan statistik

Total sistem keseluruhan merupakan penjumlahan dari semua aliran di dalam sistem (Ulanowicz 1986). Nilai ini terdiri empat komponen yaitu total konsumsi, total ekspor, total respirasi, dan total aliran menuju detritus. Estimasi total sistem keseluruhan dari ekosistem pesisir kabupaten Tangerang adalah 34850,961 ton

km-2 tahun-1. Nilai ini lebih besar dibandingkan Laut Arabia sebesar 11522 ton km-2 tahun-1 (Mohamed et al. 2008) dan Teluk Bengal sebesar 2628 ton km-2 tahun-1 (Ullah et al. 2012) dan lebih kecil dari Estuari Vellar sebesar 44355 ton km -2 tahun-1 (Murugan et al. 2012). Tingginya nilai total aliran sistem keseluruhan ini masih konsisten dengan ekosistem laut tropis yang memiliki laju turnover yang tinggi (Mohamed et al. 2008).

Nilai rata-rata tingkat trofik hasil tangkapan berfungsi sebagai suatu indeks penting untuk melihat tingkat eksploitasi yang bisa berdampak pada predator atau mangsanya. Rata-rata tingkat trofik hasil tangkapan di ekosistem pesisir kabupaten Tangerang adalah 2,778. Nilai tingkat trofik terendah adalah 1 (fitoplankton) dan tertinggi yaitu 4,027 (Tetraodontidae). Rendahnya nilai rata-rata tingkat trofik hasil tangkapan disebabkan oleh hilangnya spesies-spesies yang merupakan predator dan efisiensi transper energi yang pendek didalam jejaring makanan (Ullah et al. 2012). Hal ini menjadi indikasi fishing down the food web, dimana menurut Mohamed et al. (2008) armada penangkapan semakin menargetkan spesies dengan tingkat trofik rendah di dalam rantai makanan.

Menurut Mohamed et al. (2008) gross efficiency merupakan rasio antara total hasil tangkapan dan produktivitas primer bersih dalam sistem. Nilai GE akan tinggi pada ekosistem yang memfokuskan pada perikanan yang spesiesnya memiliki nilai TL rendah didalam jejaring makanan, sedangkan nilai GE yang rendah mengindikasikan perikanan yang terkonsentrasi pada spesies-spesies predator. Nilai GE di ekosistem pesisir Tangerang hanya sebesar 0,0000093. Hal ini disebabkan secara umum total hasil tangkapan di ekosistem ini memiliki nilai yang sangat kecil yaitu 0,088 ton km-2 tahun-1. Ikan-ikan predator sudah mengalami tangkap lebih sehingga biomassa hasil tangkapannya cenderung rendah.

Odum (1969) menggambarkan tingkat kematangan ekosistem melalui 24 atribut. Ekosistem yang matang adalah ekosistem dimana energi yang tersedia seimbang dengan energi yang diperlukan oleh ekosistem tersebut. Pendekatan dengan ecopath ini menyajikan beberapa atribut yang digambarkan oleh Odum (1969). Total produksi primer per respirasi menggambarkan kematangan ekosistem. Ekosistem yang masih berada pada fase pematangan memiliki nilai PP/R lebih dari satu yang artinya produksi lebih tinggi daripada respirasi, sedangkan ekosistem yang sudah matang akan memiliki nilai PP/R mendekati 1 saat energi dalam keadaan seimbang. Nilai produksi primer per respirasi ekosistem pesisir Tangerang sebesar 1,505 yang artinya ekosistem pesisir tangerang sudah terganggu atau sudah mengalami kerusakan. Menurut Odum (1969) nilai produksi primer per respirasi yang melebihi 1 mengindikasikan ekosistem yang telah terpengaruh oleh bahan pencemar.

Sistem produksi bersih merupakan pengurangan total produktivitas primer dengan total respirasi. Sistem produksi akan besar untuk sistem yang masih dalam proses pematangan dan mendekati nol untuk sistem yang matang (Mohamed et al.

2008). Nilai sistem produksi bersih ekosistem pesisir kabupaten Tangerang yaitu 3156,835 ton km-2 tahun-1 yang mengindikasikan ekosistem sudah tidak matang lagi tetapi sudah terganggu .

Nilai produksi primer per total biomassa juga mengindikaskan kematangan ekosistem. Ekosistem yang masih mengalami proses pematangan akan memiliki nilai produksi lebih besar daripada respirasi, sehingga konsekuensinya akan ada biomassa yang terakumulasi dari waktu ke waktu (Mohamed et al. 2008). Nilai