BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tumbuhan Lumut (Bryophyta)

Lumut merupakan tumbuhan yang termasuk dalam divisio Bryophyta. Tumbuhan ini belum menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati (Arnold, 2008).

Lumut merupakan tumbuhan yang berukuran lebih kecil dari 1 mm hingga beberapa cm tingginya. Pertumbuhannya mendatar (flat) di atas tanah, batuan atau menempel di pohon. Sebagian besar lumut mempunyai batang dan daun. Kelompok tumbuhan ini memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis untuk memperoleh makanannya sendiri. Semua lumut memperbanyak diri dengan spora, fragmentasi, dan struktur khusus yang disebut gemmae (kuncup). Di dalam siklus hidupnya kelompok tumbuhan ini mempunyai dua generasi yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Generasi gametofit meliputi rhizoid, batang dan daun. Pada bagian ujung batang biasanya akan dihasilkan archegonium (alat perkembangan betina) dan antheredium (alat perkembangbiakan jantan). Apabila telah terjadi pembuahan maka terbentuklah zygote yang akan membelah dan kemudian berkembang membentuk seta, kapsul (peristome, annulus, operculum) dan calyptra yang sering disebut sebagai generasi sporofit (Windadri, 2004).

Pada semua tumbuhan yang tergolong dalam Bryophyta terdapat kesamaan bentuk dan susunan gametangiumnya (baik mikrogametangium = anteredium, maupun makrogametangium = arkegonium) (Tjitrosoepomo, 1986). Kebanyakan Bryophyta terlihat tanpa kutikula yang dalam tumbuhan berpembuluh erat dengan hubungannya dengan adanya stomata yaitu lubang khusus yang berfungsi dalam pertukaran gas (Muzayyinah, 2005).

a. Klasifikasi Tumbuhan Lumut

Menurut Conard dan Redfearn, Bryophyta terdiri atas 3 kelas yaitu: 1. Anthocerotae/Anthocerotopsida (Lumut Tanduk)

2. Hepaticae/Hepaticopsida (Lumut Hati)

3. Musci/Bryopsida (Lumut Sejati) (Damayanti, 2006).

Penjelasan singkat mengenai ciri-ciri yang dimiliki masing-masing kelas : 1. Anthocerotae/Anthocerotopsida (Lumut Tanduk)

Anthocerotae merupakan kelompok terkecil dari divisi Bryophyta. Lumut ini memiliki kurang dari 100 jenis di seluruh dunia yang terbagi ke dalam 8-9 genus (Damayanti, 2006). Diduga tumbuhan ini berkerabat dekat dengan Chlorophyta, tidak memiliki sel pengangkut, tetapi memiliki stomata (Muzayyinah, 2005). Beberapa anggotanya yang umum dijumpai di daerah tropis adalah Anthoceros, Dendroceros, Folioceros, Megaceros, Notothylas dan Phaeoceros (Hasan dan Ariyanti, 2004). Struktur tubuhnya tidak memiliki daun dan batang. Gametofitnya berupa talus tanpa tulang daun, berbentuk pipih dorsoventral. Sel-selnya memiliki kloroplas yang besar dengan atau tanpa pyrenoid. Badan lumut melekat

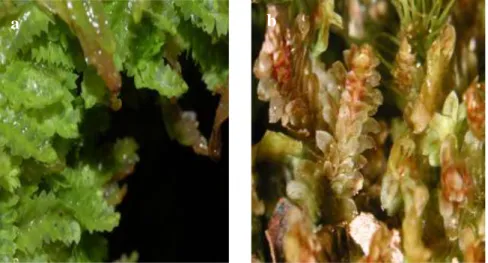

dengan bantuan rhizoid yang biasanya terdiri atas satu sel. Organ reproduksinya (arkegonium dan antheridium) berada di dalam talus (tenggelam) (Damayanti, 2006). Lumut tanduk biasanya tumbuh di tempat yang agak terbuka di tanah atau batu di tepi sungai atau tepi jalan (Hasan dan Ariyanti, 2004). Contoh jenis lumut yang termasuk dalam kelas Anthocerotae dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Contoh jenis lumut Anthocerotae

a. Anthoceros punctatus Lac. b. Anthoceros formosae Lac. (Glime, 2007)

2. Hepaticae/Hepaticopsida (Lumut Hati)

Kelompok ini sering disebut lumut hati yang memiliki anggota sekitar 5000 jenis. Struktur tubuhnya ada dua macam bentuk, ada yang memiliki daun dan ada yang memiliki talus. Kelompok yang memiliki daun disebut lumut hati berdaun, sedangkan kelompok dengan struktur talus disebut lumut hati bertalus (Damayanti, 2006). Umumnya lumut hati tumbuh merayap, tegak atau ada beberapa jenis yang menggantung. Lumut hati melekat pada substrat dengan struktur menyerupai akar disebut

rhizoid. Rhizoid ini hanya terdiri satu sel, jarang sekali bersel banyak (Hasan dan Ariyanti, 2004).

Talus masih berbentuk lembaran, tumbuh secara epifit, bisa tegak ke atas, menjuntai ke bawah, menempel atau merayap di permukaan substrat (Damayanti, 2006). Talus yang tebal terdiri dari sekitar 30 sel dan bagian yang tipis bisa 10 sel, bagian dorsal kaya akan klorofil dan tebal, bagian ventral tidak berwarna (Muzayyinah, 2005).

i. Lumut Hati Berdaun

Lumut hati berdaun lebih banyak ditemukan di alam dibandingkan dengan lumut hati bertalus. Umumnya lumut hati berdaun dijumpai sebagai epifit di batang dan cabang-cabang pohon di tempat-tempat yang tinggi. Beberapa lumut hati berdaun tumbuh menempel pada daun-daun (epifit) di hutan hujan basah dataran rendah (Hasan dan Ariyanti, 2004).

Lumut ini memiliki rhizoid yang terdiri atas 1 sel (uniseluler), berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat. Beberapa spesies memiliki 2-3 baris daun yang melekat pada batang, terbagi atas dua baris daun dorsal (lobe), satu baris daun ventral (under leaf) yang biasanya memiliki ukuran lebih kecil daripada daun dorsal, atau bahkan tidak ada (Damayanti, 2006; Hasan dan Ariyanti, 2004). Pada beberapa spesies, daunnya memiliki modifikasi membentuk cuping yang disebut lobul. Lobul adalah perluasan daun yang bisa menangkap/menampung air yang berada di bagian ventral (Damayanti, 2006).

Pada lumut hati, sel-sel daun dapat mengalami penebalan pada sudutnya, yang disebut trigon. Sel-sel lumut hati memiliki banyak kloroplas. Selain itu, terdapat badan minyak (oil body) yang berfungsi untuk melindungi sel dari kekeringan. Jika dalam keadaan kering, badan minyak ini akan pecah. Jumlah dan bentuk badan minyak ini sangat penting untuk identifikasi yang berguna dalam taksonomi. Pada beberapa spesies, terdapat sel yang memiliki badan minyak yang besar, tanpa kloroplas, sel ini disebut oselli. Sel ini ukurannya lebih besar dibanding sel daun lainnya (Damayanti, 2006). Contoh jenis lumut hati berdaun dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Contoh jenis lumut hati berdaun

a. Geocalyx graveolens Vaxlar. b. Diplophyllum albicans Lac. (Lind, 2008)

ii. Lumut Hati Bertalus

Kelompok ini melekat dan membentuk hamparan pada permukaan substrat dengan percabangan menggarpu. Talusnya melekat dengan bantuan rhizoid (Damayanti, 2006).

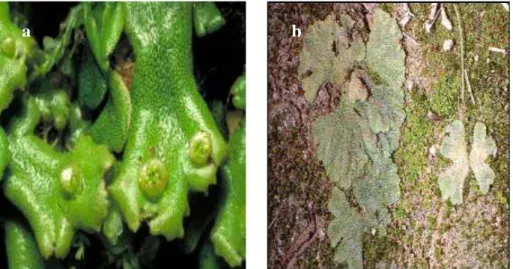

Bagian permukaan talus yang berhubungan langsung dengan substrat disebut ventral, sedangkan permukaan lainnya disebut dorsal. Pada bagian permukan ventral, selain dijumpai rhizoid uniseluller yang halus, pada beberapa lumut hati ini juga dijumpai sisik-sisik dalam satu, dua, atau empat baris berwarna ungu tua sampai hitam atau tidak berwarna (Hasan dan Ariyanti, 2004; Sofa, 2008). Contoh jenis lumut hati bertalus dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Contoh jenis lumut hati bertalus

a. Marchantia sp. b. Riccia crystallina L.emend.Raddi (Heino, 2008)

3. Musci/Bryopsida (Lumut Sejati)

Kelompok ini memiliki anggota lebih banyak daripada kelas lainnya. Diperkirakan terdapat sekitar 8000 jenis dalam 900 marga. Lumut sejati mempunyai struktur gametofit dan sporofit lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok lainnya (Hasan dan Ariyanti, 2004). Lumut sejati tumbuh di tempat-tempat yang lembab dan ternaungi, melekat pada substrat dengan rhizoid multiseluler. Lumut ini merupakan tumbuhan yang kosmopolitan, dapat tumbuh di berbagai tempat, misalnya

a

menempel pada pohon, tunggul kayu, batu, tanah, tembok, bata, dan hampir semua tempat (Damayanti, 2006).

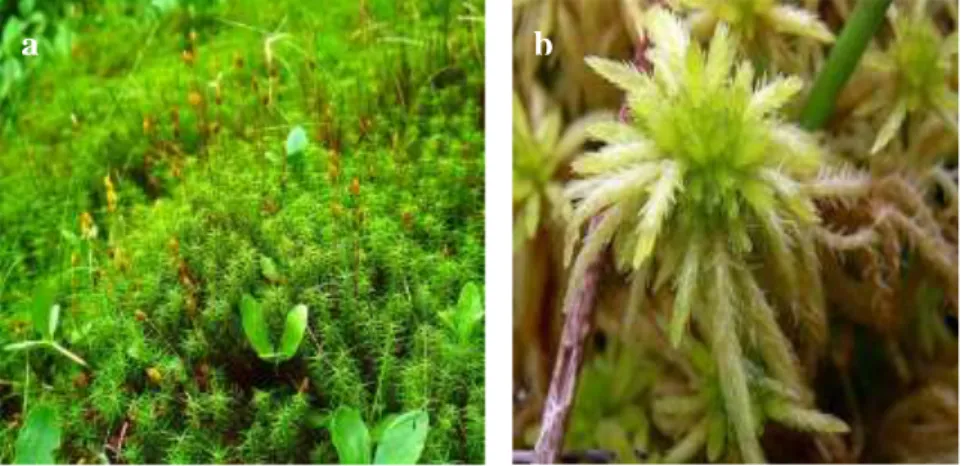

Lumut sejati dapat dengan mudah dibedakan dengan lumut hati berdaun dari susunan daunnya yang spiral dan bentuk sporofitnya. Selain itu, kelompok ini lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan dengan anggota lumut hati (Damayanti, 2006). Contoh jenis lumut daun dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Contoh jenis lumut daun

a. Polytrichum commune Mýrhaddur. b. Sphagnum teres Bleytuburi. (Kops, 2008)

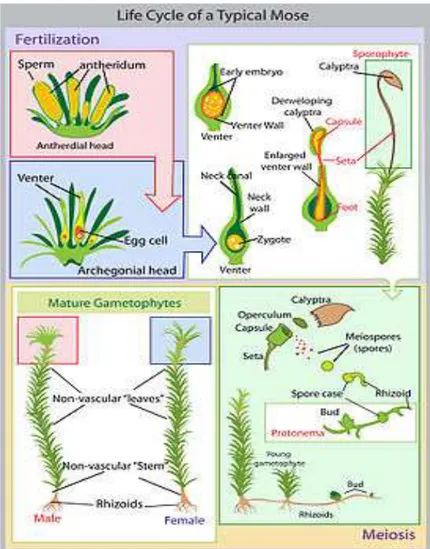

b. Siklus Hidup Tumbuhan Lumut

Lumut dapat memperbanyak diri dengan menggunakan spora. Spora tersebut akan berkecambah menjadi protonema dan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru yang disebut gametofit, biasanya berwarna hijau, memiliki daun atau talus (Tjitrosoepomo, 1986). Masing-masing gametofit menghasilkan gamet yang berupa sperma dan sel telur. Jika keduanya bertemu (sperma membuahi sel telur), maka pada tubuh arkegonium akan

berkembang dan terbentuk struktur yang disebut sporofit. Siklus hidup tumbuhan lumut dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Siklus hidup tumbuhan lumut (Suwoto, 2008)

Sporofit merupakan organ penghasil spora. Sporofit memperoleh makanan dari gametofit daun. Ukuran sporofit biasanya lebih kecil daripada gametofit. Sporofit melekat pada gametofit di bagian reseptakel/kaki, dan biasanya didukung oleh seta (tangkai). Di ujung seta, terdapat kapsul yang di dalamnya merupakan tempat penghasil spora. Jika spora matang, kadar air dalam kapsul berkurang dan penutup kapsul

(operkulum) akan lepas atau kapsul akan pecah, sehingga spora akan keluar dengan dibantu oleh gerakan higroskopis dari beberapa organ yang terdapat di dalam kapsul (Damayanti, 2006).

c. Manfaat dan Potensi Tumbuhan Lumut

Lumut dapat digunakan sebagai bahan untuk hiasan rumah tangga, obat-obatan, bahan untuk ilmu pengetahuan dan sebagai indikator biologi untuk mengetahui degradasi lingkungan. Beberapa contoh lumut yang dapat digunakan tersebut adalah Calymperes, Campylopus dan Sphagnum (Damayanti, 2006). Sphagnum mengandung zat Sphagnol digunakan untuk perawatan bisul dan gigitan nyamuk (Glime, 2007).

Kegunaan secara tradisional dari lumut adalah untuk penyembuhan penyakit jantung, radang, demam, penyakit kurap, diuretik, obat pencuci perut, obat pembedahan dan luka, masalah pencernaan, infeksi, penyakit paru-paru, masalah kulit, penyakit tumor dan sebagai filter serta sebagai agen pembersih untuk mengurangi polusi udara. Lumut, terutama lumut hati, mempunyai bau khas, yang memberi kesan komponen aromatik seperti fenol (Glime, 2007).

Beberapa contoh tumbuhan lumu yang digunakan sebagai bahan obat-obatan antara lain adalah Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. dan Bryum argenteum Silfurhnokki. Kedua jenis lumut tersebut digunakan untuk penyembuhan infeksi jamur pada kuda. Beberapa penyembuhan digunakan sebagai antileukemia dan antikanker (Glime, 2007). Para ahli sudah mulai

banyak meneliti komposisi zat yang dikandung lumut, beberapa di antaranya mengandung antibiotik dan zat lain yang berkhasiat obat (Damayanti, 2006).

Lumut juga berpotensi sebagai pestisida dan fungisida yang dapat membunuh serangga dan jamur. Potensi lumut yang lain yaitu sebagai bahan obat-obatan untuk mengobati gatal-gatal dan penyakit lain yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Lumut mempunyai banyak komponen yang sangat berguna, termasuk oligosakarida, polisakarida, alkohol, asam amino, asam lemak, komponen alifatik, fenilquinon, senyawa aromatik dan alifatik (Glime, 2007; Hasan dan Ariyanti, 2004).

Secara ekologi Bryophyta merupakan tumbuhan perintis dalam menciptakan habitat primer dan sekunder setelah adanya perusakan lingkungan. Bryophyta merupakan rumah bagi invertebrata, sebagai material pembuatan sarang burung serta memiliki peran yang penting dalam menjaga porositas tanah dan mengatur tingkat kelembaban ekosistem, karena kemampuannya dalam menahan dan menyerap air (Damayanti, 2006).

Bryophyta dapat digunakan sebagai indikator pencemaran udara. Jika udara sudah penuh dengan polutan, lumut tidak dapat tumbuh dengan baik bahkan dapat mati (Damayanti, 2006). Selain sebagai indikator lingkungan, keberadaan lumut di dalam hutan hujan tropis sangat memegang peranan penting sebagai tempat tumbuh organisme seperti serangga dan waduk air hujan (Hasan dan Ariyanti, 2004).

2. Koleksi dan Dokumentasi Data Tumbuhan Lumut

Koleksi lumut diperoleh melalui pengamatan lingkungan terutama di tempat-tempat yang lembab. Apabila ditemukan lumut yang sudah mempunyai generasi sporofit, diambil seluruh bagian lumut tersebut secukupnya sedangkan lumut yang menempel cukup kuat, maka contohnya diambil dengan cara disayat menggunakan pisau dan mengikutsertakan sedikit habitatnya. “Handlens” (lup) digunakan untuk mengamati dan memastikan bahwa lumut tersebut tidak tercampur dengan jenis lumut lainnya. Apabila ditemukan lumut campuran, lumut yang satu dengan lainnya dipisahkan dengan menggunakan pinset berujung runcing. Setelah itu masing-masing dimasukkan ke dalam kantong lumut atau kertas koran, setiap kantong diusahakan berisi satu jenis dan dilengkapi dengan nomor dan tanggal koleksi yang ditulis pada label kecil (Windadri, 2004).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan koleksi lumut antara lain:

1. Pengambilan sampel diusahakan lengkap mencakup kedua generasi. Hal ini penting karena daun memegang peranan penting dalam pengenalan keanekaraganan jenis lumut khususnya lumut daun (Musci). Pada pengamatan daun, karakter yang penting antara lain bentuk keseluruhan daun: tepi, ujung, tipe pengggulungan daun; costa (midrib); bentuk sel-sel daun yang meliputi sel akar pada bagian pangkal daun dan sel-sel pada helaian daun. Sedangkan pada generasi sporofit peristom (pada Musci) dan

tempat asal munculnya generasi sporofit merupakan dasar dalam pengelompokan pada tingkatan ordo (bangsa) (Windadri, 2004).

2. Setelah melakukan koleksi, semua spesimen harus dikeringkan untuk menghindari kerusakan spesimen. Ini dapat dilakukan dengan membuka spesimen tersebut dan dikeringkan dalam ruangan (Windadri, 2004).

Data yang terkumpul pada waktu koleksi dan label hasil koleksi perlu didokumentasikan sehingga tidak hilang. Informasi-informasi inilah yang menjadi sumber data yang dapat didokumentasikan dalam komputer (Windadri, 2004).

1. Dokumentasi Data Lapangan

Koleksi herbarium dikatakan baik apabila pemakainya mendapatkan informasi secara lengkap. Data yang direkam di lapangan adalah informasi dasar dari lokasi, yang meliputi data: ketinggian tempat, posisi koordinat, tipe habitat, kelimpahan dan asosiasi dengan tumbuhan sekitarnya, tanggal koleksi, nama dan nomor kolektor. Selain itu semua karakter atau informasi yang mudah hilang pada proses pengeringan juga dicatat seperti perawakan, bau, warna, rasa, getah, struktur organ generatif diamati setelah kering. Kolektor pada umumnya merekam data lapangan dengan memberikan nomor identitas setiap spesimen, kemudian mencatat semua informasi tersebut ke dalam buku lapangan. Untuk efisiensi waktu, banyak kolektor yang mempersiapkan tabel yang berpola dasar. Hasil identifikasi koleksi juga merupakan data identitas ilmiah suatu koleksi. Apabila material tersebut digunakan untuk pengamatan di laboratorium,

biasanya dibutuhkan label lain sebagai informasi tambahan yang menyatakan bahwa spesimen tersebut telah dipakai untuk analisis laboratorium (Windadri, 2004).

Data informasi yang harus diperoleh baik untuk spesimen koleksi tumbuhan tinggi maupun rendah, yaitu: nama kolektor, nomor kolektor, tanggal koleksi, nama ilmiah, lokasi, habitat, substrat, ekologi, habitus, catatan lapang/field note, nama lokal, nama umum yang dikenal oleh masyarakat lokal, pemanfatan tumbuhan oleh masyarakat lokal, identifikator dan tanggal identifikasi (Windadri, 2004).

2. Dokumentasi Data Laboratorium

Data yang diperoleh dari pengamatan laboratorium untuk peneliti taksonomi hanya dimanfaatkan apabila terdapat permasalahan taksonomi yang memerlukan data pendukung. Penelitian laboratorium yang sering dilakukan adalah pengamatan anatomi (daun, batang/kayu, biji, embrio dan lain-lain), sitologi (jumlah kromosom, kariotipe), polen (bentuk, struktur polen, porus dan lain-lain), kimia (kandungan hasil metabolit primer: protein, dan kandungan kimia metabolit sekunder: fenol, alkaloid), isozim (pola pita enzim) dan DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), analisis pola pita hasil RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA), RFLP (Restriction Fragment Lengt Polymorphism), maupun hasil sequencing). Hasil pengamatan ini selalu terkait dengan spesimen bukti yang dikoleksi, sehingga data yang diperoleh merupakan data tambahan yang

informasinya dapat juga disimpan dalam bentuk tersendiri dan dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan (Windadri, 2004).

3. Peranan Ciri Morfologi dalam Taksonomi

Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mengkaji berbagai organ tumbuhan, baik bagian-bagian, bentuk maupun fungsinya. Morfologi tumbuhan mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan, menentukan fungsi masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan dan mengetahui dari mana asal bentuk dan susunan tubuh (Tjitrosoepomo, 1986). Morfologi dapat menggunakan teori-teori yang berlaku dalam Ilmu Hayat, misalnya:

1. Berdasar teori evolusi tubuh tumbuhan akan mengalami perubahan bentuk dan susunannya, hingga suatu alat atau bagian tubuh dapat dicari asal filogenetiknya.

2. Diterimanya anggapan bahwa bentuk dan susunan tubuh tumbuhan selalu disesuaikan dengan fungsinya serta alam sekitarnya (Tjitrosoepomo, 1986).

Taksonomi merupakan studi tentang pertelaan ciri-ciri (determinasi), klasifikasi (penggolongan) dan penamaan (nomenklatur). Asas dari kegiatan tersebut secara khusus dipelajari dalam botani taksonomi yang merupakan bagian dari botani sistematika. Sistematik merupakan studi taksonomi percobaan (experimental taxonomy) atau biosistematika. Pada studi kajian biosistematik tidak terbatas pada tingkat morfologi saja, namun menggunakan ciri lebih dalam, seperti anatomi, fisiologi, sitologi, geografi, ekologi, paleontologi sampai tingkat molekuler. Obyek utama dalam biosistematik atau taksonomi percobaan adalah

hubungan kekerabatan atau kedekatan antar organisme apakah pemilikan ciri tetap sehingga dapat dikenali kemiripan dan perbedaannya ditinjau dari struktur luar sampai ke dalam. Hasilnya dapat dipergunakan untuk menganalisa dan mensintesis dalam menata hirarki dari suatu organisme (Batoro, 2007).

Dalam bidangfarmasi, taksonomi dibutuhkan untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang berguna sebagai obat-obatan dalam hal nama dan batasan ciri, sehingga apabila dibutuhkan jenis tumbuhan yang sama pada waktu yang berbeda, maka tidak akan terjadi kesalahan. Dalam kasus kelangkaan satu jenis tumbuhan tertentu yang bermanfaat sebagai obat, maka jenis yang berkerabat dekat dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti, untuk diuji kesamaan kandungannya. Untuk mengetahui kekerabatan ini dibutuhkan peranan taksonomi tumbuhan (Rohman, 2007 dan Purwantoyo et al., 2005).

Dalam bidang kehutanan, misalnya dalam hal reboisasi hutan, dibutuhkan jenis-jenis kayu yang mempunyai ciri seperti: perakaran kuat, daun lebat, cepat tumbuh dan sebagainya. Peran taksonomi dibutuhkan untuk mendapatkan jenis-jenis tumbuhan yang memiliki ciri tersebut. Termasuk juga untuk menentukan jenis-jenis kayu hutan yang berkualitas dengan batasan ciri tertentu, sehingga jika diminta jenis yang sama pada waktu yang akan datang, tidak akan terjadi kerancuan (Sungkar, 2006).

Klasifikasi tumbuhan adalah proses pengaturan tumbuh-tumbuhan ke dalam takson tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Hasil proses pengaturan ini ialah suatu sistem klasifikasi, yang sengaja diciptakan untuk menyatakan hubungan kekerabatan jenis-jenis makhluk hidup satu sama lainnya.

Semua klasifikasi bertujuan agar peneliti mengingat sedikit mungkin, tetapi dalam ingatan tersebut mengandung informasi sebanyak-banyaknya (Sofa, 2008).

Untuk mendeterminasi tumbuhan yang pertama kali dilakukan adalah mempelajari ciri morfologi tumbuhan tersebut (seperti posisi, bentuk, ukuran dan jumlah bagian-bagian daun, bunga, buah dan lain-lainnya). Langkah berikut adalah membandingkan atau mempersamakan ciri-ciri tumbuhan tadi dengan tumbuhan lainnya yang sudah dikenal identitasnya atau dengan menggunakan ingatan, bantuan, spesimen acuan atau pustaka (Sutomo, 2008).

4. Kemotaksonomi

Kemajuan dalam ilmu kimia semakin banyak mengungkapkan kandungan senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan atau organ-organnya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya usaha agar klasifikasi tumbuhan didasarkan pula atas kesamaan atau kekerabatan kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Inilah yang merupakan awal dan landasan bagi terciptanya suatu sistem klasifikasi yang dinamakan kemotaksonomi. Kemotaksonomi sering disebut juga sistematika biokimiawi yang didefinisikan sebagai aplikasi data kimiawi untuk memecahkan masalah-masalah taksonomi (Harborne, 1987).

Kandungan kimia yang terdapat dalam suatu suku tumbuhan dapat mempunyai beberapa arti. Pertama adalah golongan kandungan kimia selalu terdapat pada setiap tumbuhan dari suku tersebut, tetapi tidak khas atau terdapat juga pada suku lain. Kedua adalah golongan kandungan kimia yang khas hanya

terdapat pada suku tersebut. Ketiga adalah golongan kandungan kimia yang dikandung oleh tumbuhan lain sesuku tetapi terdapat dalam tumbuhan dari suku lain. Adapun yang terakhir adalah kandungan kimia yang khas hanya terdapat dalam satu tumbuhan dan tidak ditemukan dalam tumbuhan lain baik sesuku maupun tidak sesuku. Di samping itu terdapat pula kandungan kimia yang tersebar luas dalam berbagai tumbuhan yang tidak memberi arti yang besar dalam pendekatan kemotaksonomi (Pramono, 1988).

Kemotaksonomi berkembang pesat sejalan dengan penemuan baru dalam metode kimia, khususnya kromatografi (Harborne, 1987). Kemotaksonomi dapat menggunakan berbagai macam senyawa metabolit sekunder, seperti flavanoid (fenol), terpen, alkaloid, lignan, sterol, lilin, lemak, tanin, gula, getah, suberin, resin, karotenoid dan lain-lain, namun golongan senyawa yang paling sering digunakan adalah fenol, alkaloid, terpenoid dan asam amino non-protein yang memiliki bermacam fungsi. Ciri kimia memiliki kelebihan daripada ciri morfologi dan anatomi, karena bahan yang dianalisis tidak harus segar dan lengkap. Bahan kering dan remuk sekalipun dapat dianalisis dan ditempatkan secara tepat dalam sistem klasifikasi, selama tidak ada kontaminasi mikrobia atau bahan lain. Spesimen herbarium berumur ratusan tahun tetap dapat diuji kandungan metabolit sekundernya dengan tepat (Harborne, 1987).

5. Senyawa Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder didefinisikan sebagai suatu senyawa yang hanya ditemukan secara terbatas pada kelompok tumbuhan tertentu, atau ditemukan

dalam konsentrasi yang lebih tinggi dari kelompok tumbuhan yang lain, dan tidak merupakan sumber makanan yang penting bagi herbivora (Wibowo, 2008). Metabolit sekunder merupakan sumber utama senyawa obat. Sekitar 60% penduduk dunia menggunakan tumbuhan untuk pengobatan (Setyawan, 2002).

Proses ini dimulai dengan fotosintesis dan berakhir dengan terbentuknya senyawa-senyawa kimia metabolit sekunder (Setyawan, 1996).

Senyawa sekunder mempunyai sifat : 1. Hanya dapat dibentuk oleh spesies tertentu.

2. Pembentukannya dipengaruhi lingkungan fisik dan kimia. 3. Strukturnya mirip antara satu dengan lainnya.

4. Fungsinya dalam sel seolah-olah tidak penting (Setyawan, 1996).

Metabolit sekunder biasanya diperoleh dari proses samping sebagai sampah dan tidak memiliki fungsi khusus dalam metabolisme. Secara ekologi, matabolit sekunder sangat penting sebagai alelopati, feromon, pertahanan dari herbivora atau mikroba dan lain-lain. Hingga kini telah diidentifikasi lebih dari 30.000 senyawa sekunder. Kebanyakan spesies tidak memiliki struktur khusus, karena mensintesis senyawa metabolit sekunder dalam jumlah yang sangat sedikit sebagai aroma bunga atau tanggapan terhadap lingkungan seperti patogen dan herbivora (Setyawan, 1999).

Penelitian bahan alam terdiri dari beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap ekstraksi, fraksinasi dengan metode kromatografi sampai diperoleh senyawa murni, identifikasi unsur dari senyawa murni yang diperoleh dengan metode spektroskopi, dilanjutkan dengan uji aktivitas biologi, baik dari senyawa murni

ataupun ekstrak kasar. Setelah struktur molekulnya diketahui dilanjutkan dengan modifikasi struktur untuk mendapatkan senyawa dengan aktivitas dan kestabilan yang diinginkan (Husna, 2008).

6. Ekstraksi

Ekstraksi adalah pengambilan bahan aktif dari tumbuhan dengan menggunakan pelarut tertentu. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Tumbuhan dapat dikeringkan sebelum diekstraksi. Pengeringan harus dilakukan dalam keadaan terawasi untuk mencegah terjadinya perubahan kimia yang terlalu banyak. Bahan harus dikeringkan secepat-cepatnya, tanpa menggunakan suhu tinggi, lebih baik dengan aliran udara yang baik. Setelah betul-betul kering, tumbuhan dapat disimpan untuk jangka waktu lama sebelum digunakan untuk analisis. Analisis flavanoid, alkaloid, kuinon dan terpenoid telah dilakukan dengan berhasil pada herbarium yang telah disimpan bertahun-tahun (Harborne, 1987).

Ragam ekstraksi yang tepat bergantung pada tekstur dan kandungan bahan air tumbuhan yang diekstraksi dan jenis senyawa yang diisolasi. Pada umumnya jaringan tumbuhan harus dimatikan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Memasukkan jaringan daun segar atau bunga yang telah dipotong-potong ke dalam etanol mendidih adalah suatu cara yang baik untuk mencapai tujuan itu. Alkohol adalah pelarut serba guna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan. Selanjutnya bahan dapat dimaserasi dalam suatu bejana, lalu disaring (Harborne, 1987).

Metode dasar ekstraksi yang digunakan antara lain ekstraksi menggunakan pelarut organik seperti maserasi, perkolasi dan sokletasi, dan ekstraksi menggunakan air seperti infusa dan decocta. Pemilihan metode ekstraksi ini berdasarkan atas kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang baik. Pemilihan proses ekstraksi sangat penting mengingat komposisi kandungan kimia yang cukup kompleks dari material sehingga tergantung pada tujuan ekstraksi, penyari bersifat non polar digunakan untuk menyari zat-zat yang bersifat non polar. Sebaliknya penyari bersifat polar untuk menyari zat-zat yang bersifat polar sehingga diharapkan semua zat yang diinginkan dalam bahan alam tersari sempurna sesuai penyari yang digunakan. Pemilihan metode ekstraksi yang kurang tepat akan menyebabkan proses isolasi senyawa akan mengalami kegagalan sehingga senyawa yang diinginkan tidak dapat tersari secara memuaskan dari matriks (Rakhmawati, 2006).

Maserasi adalah cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan untuk menyari simplisia yang mengandung komonen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks dan lilin. Keuntungan dari metode ini adalah peralatannya sederhana. Kerugiannya antara lain waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin (Dinda, 2008).

Perkolasi adalah cara penyarian dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Keuntungan metode ini adalah tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat (marc) telah terpisah dari ekstrak. Kerugiannya adalah kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode refluks, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien (Dinda, 2008).

Soxhletasi merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Anonim, 2000).

Keuntungan Soxhletasi adalah dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung, digunakan pelarut yang lebih sedikit dan pemanasannya dapat diatur (Dinda, 2008).

Kerugian Soxhletasi adalah karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya dan bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondensor perlu

berada pada temperatur ini untuk pergerakan uap pelarut yang efektif (Dinda, 2008).

Metode ini terbatas pada ekstraksi dengan pelarut murni atau campuran azeotropik dan tidak dapat digunakan untuk ekstraksi dengan campuran pelarut, misalnya heksan :diklormetan = 1 :1, atau pelarut yang diasamkan atau dibasakan, karena uapnya akan mempunyai komposisi yang berbeda dalam pelarut cair di dalam wadah (Dinda, 2008).

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Kromatografi adalah metode pemisahan fisiokimia (Stahl, 1985). Pemisahan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sifat fisik campuran, yaitu kecenderungan molekul zat untuk menguap, larut dalam cairan dan terserap butir-butir zat padat yang halus dengan permukaan luas. Hasil dari analisa kromatografi adalah terbentuknya daerah pemisahan pada fase diam yang berupa plat silika gel. Proses analisa ini disebut proses analisa kromatografi, karena pemisahan tiap komponennya dapat dilihat dari perbedaan warna komponen-komponen dari suatu zat yang dianalisa (Adnan, 1986; Edward, 1991).

Kromatografi lapis tipis bekerja berdasarkan pada distribusi fase cair-padat. Sebagai fase padat atau absorbannya berupa lapis tipis bubur alumina atau silika gel yang menempel pada permukaaan selembar lempengan kaca atau selembar plastik kaku, sedangkan sebagai fase cairnya adalah eluen yang digunakan untuk membawa zat yang dianalisis bergerak melalui zat padat. Keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan metode ini adalah memberikan

pemisahan yang sangat baik, cepat serta menggunakan alat-alat yang sederhana (Hosttman, 1995).

KLT dilakukan dengan cara pengembangan naik di dalam suatu bejana yang dindingnya dilapisi kertas saring sehingga atmosfer di dalam bejana jenuh dengan fase pelarut (Harborne, 1987).

Keuntungan dari Kromatografi lapis tipis adalah peralatan yang diperlukan sedikit, murah, sederhana, waktu analisis cepat dan daya pemisahan cukup baik serta pemakaian pelarut dan cuplikan yang jumlahnya sedikit (Gritter, et al., 1991).

8. Taksonomi Numerik dan Hubungan Kekerabatan Taksonomi numerik adalah ilmu pengetahuan empirik yang berguna untuk memantapkan kedudukan taksa dan menyusun klasifikasi berdasarkan hubungan fenetik melalui pelaksanaan metodologi secara bertahap. Taksonomi tidak hanya mengandalkan sifat dari sumber-sumber tertentu saja, data-data yang diperoleh dari cabang botani yang berbeda-beda diberi nilai yang sama (Shukla dan Misra, 1982). Posisi atau kedudukan dasar dari taksonomi berdasarkan angka dirangkum dalam keikutsertaan satu prinsip (Sneath dan Sokal, 1973).

Unsur dasar sistematika biologi adalah spesimen individual pada waktu tertentu dalam siklus hidupnya. Individu-individu tersebut merupakan unit dasar dan biasanya berupa jenis (unit taksonomi dengan nama binomial). Dalam taksonomi numerik taksa terbawah adalah satuan taksonomi operasional (Operational Taxonomy Unit = OTUs). Unit ini dapat mewakili genus atau jenis. Untuk mengestimasi kemiripan di antara dua OTUs, data disusun dalam bentuk

matriks n x t, di mana ”t” merupakan jumlah OTUs yang dioperasikan dan ”n” merupakan jumlah input yang digunakan. Karakter-karakter OTUs yang diperkirakan memiliki persamaan secara kuantitatif disebut koefisien similaritas. Koefisien similaritas dikelompokkan menjadi:

a. Koefisien jarak: jarak antara OTUs dalam suatu ruang tertentu dengan berbagai cara.

b. Koefisien asosiasi: bagian dari dua kolom data dari dua OTUs yang diperbandingkan.

c. Koefisien korelasi: estimasi yang proporsional dan bebas antara pasangan-pasangan vektor OTUs.

d. Koefisien similaritas-probabilitas: mengukur homogenitas sistem dengan statistik yang membagi kelompok OTUs menjadi beberapa bagian atau sebagian (Shukla dan Misra, 1982).

Pengoperasian dari taksonomi berdasar pada angka dan dicatat kemiripan dalam penghitungannnya dan organisasi taksa berdasar pada kemiripan utama, yang pada umumnya dibuat tentang taksa (seperti pemberian keterangan tentang filogeni, pilihan dari tokoh-tokoh, dan lain-lain) (Sneath dan Sokal, 1973).

Taksonomi pada umumnya dapat dibuat setelah diketahui taksonnya, di mana takso tidak dapat diketahui sebelum kemiripan-kemiripan di antara jenis-jenis dapat diketahui. Beberapa langkah telah menjadi efek kombinasi dalam metode-metode yang pasti, atau proses yang diulang-ulang untuk kedua kalinya dalam beberapa kelas (Sneath dan Sokal, 1973).

Dendogram filogeni dapat dibuat dengan metode koefisien asosiasi. Di mana indeks similaritas ditentukan dengan rumus (Sneath dan Sokal, 1973):

Dengan : m = jumlah sifat yang berpasangan (++/--)

µ = jumlah sifat yang tidak berpasangan (+-/-+) n = m + µ

Is = indeks similaritas

Tingkatan persamaan harga-harga koefisien assosiasi ditentukan dengan analisis klaster. Pada metoda ini unit operasional taksonomi (OTUs) dikelompokkan berdasarkan kemiripannya, kemudian disusun dalam suatu dendogram hierarki taksonomi (Pielou, 1984).

B. Kerangka Pemikiran

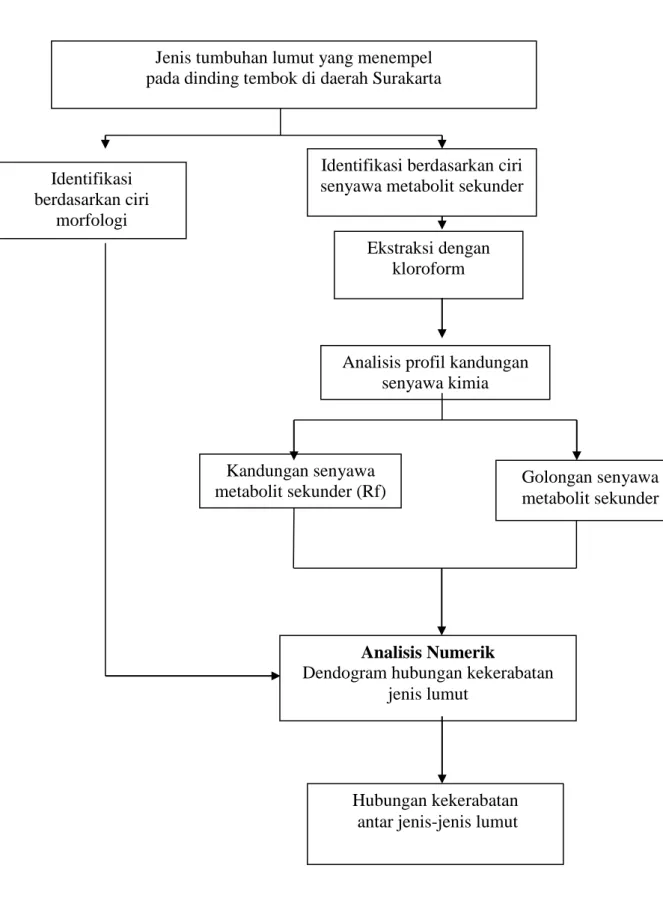

Keanekaragaman jenis tumbuhan lumut di Indonesia sangatlah banyak, tetapi penelitian tentang tumbuhan lumut sangat sedikit. Keanekaragaman jenis tumbuhan lumut dapat dilihat melalui ciri morfologi dan kandungan senyawa metabolit sekunder.

Morfologi tumbuhan mempelajari bentuk dan susunan tubuh tumbuhan. Di dalam pengklasifikasian tumbuhan, selain menggunakan ciri morfologi, ciri kandungan senyawa metabolit sekunder juga dapat digunakan. Kemotaksonomi tumbuhan adalah cara pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan kandungan senyawa kimianya (senyawa metabolit sekunder yang khas).

Lumut merupakan tumbuhan tingkat rendah yang umumnya menyukai tempat-tempat yang basah dan lembab yang tersebar luas di dataran rendah sampai dataran tinggi. Ciri morfologi tumbuhan lumut diketahui dengan cara mengambil potongan spesimen secukupnya, kemudian potongan tersebut direndam dalam air, setelah itu dibuat preparat basah supaya lumut dapat diamati di bawah mikroskop. Kandungan senyawa kimia pada lumut diketahui melalui Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang digunakan untuk mengetahui komposisi golongan kimia metabolit sekunder yang dikandung oleh lumut. Hasil data ciri-ciri morfologi dan komposisi serta golongan kimia metabolit sekunder ini kemudian dianalisis numerik dengan menggunakan metode koefisien asosiasi yang dikomputasikan dalam program Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System (NTSYS) versi 1.80 untuk mengetahui hubungan kekerabatan di antara jenis-jenis tumbuhan lumut. Kerangka pemikiran dari penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Skema Kerangka Pemikiran Kandungan senyawa metabolit sekunder (Rf)

Analisis Numerik

Dendogram hubungan kekerabatan jenis lumut

Jenis tumbuhan lumut yang menempel pada dinding tembok di daerah Surakarta

Ekstraksi dengan kloroform

Hubungan kekerabatan antar jenis-jenis lumut Identifikasi

berdasarkan ciri morfologi

Analisis profil kandungan senyawa kimia menggunakan KLT

Golongan senyawa metabolit sekunder Identifikasi berdasarkan ciri

C. Hipotesis Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Jenis-jenis tumbuhan lumut yang menempel pada dinding tembok di daerah Surakarta mempunyai perbedaan ciri morfologi dan komposisi kandungan senyawa metabolit sekundernya.

2. Golongan senyawa kimia dari komponen metabolit sekunder di antara jenis-jenis tumbuhan lumut yang menempel pada dinding tembok di daerah Surakarta dapat ditentukan.

3. Jenis-jenis tumbuhan lumut yang mempunyai ciri morfologi dan senyawa metabolit sekunder yang sama atau hampir sama berkerabat lebih dekat sedangkan jenis-jenis lumut yang mempunyai ciri morfologi dan senyawa metabolit sekunder yang berbeda berkerabat lebih jauh.