SKRIPSI OLEH:

MIKA RIA MATONDANG 140301089

AGROTEKNOLOGI– PEMULIAAN TANAMAN

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018

SKRIPSI OLEH:

MIKA RIA MATONDANG 140301089

AGROTEKNOLOGI– PEMULIAAN TANAMAN

Skripsi sebagai Syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan.

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018

Athelia rolfsii Curzi Nama : Mika Ria Matondang

NIM : 140301089

Program Studi : Agroteknologi Minat : Pemuliaan Tanaman

Di Setujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dr. Diana Sofia Hanafiah, S.P., M.P. Ir. Revandy IM Damanik, M.Sc., M.Si., Ph.D.

Ketua Anggota

Mengetahui

Dr. Ir. Sarifuddin, M.P.

Ketua Program Studi Agroteknologi

(Glycine max L. Merrill) Generasi M6 Berdasarkan Karakter Produksi Tinggi dan Resisten Penyakit Busuk Pangkal Batang Athelia rolfsii Curzi dibimbing oleh Diana Sofia Hanafiah dan Revandy I. M Damanik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan galur terpilih pada tanaman kedelai (Glycine max L. Merrill) Generasi M6 berdasarkan karakter produksi tinggi dan resisten penyakit busuk pangkal batang Athelia rolfsii Curzi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 hingga September 2018. Pada penelitian ini menggunakan rancangan augmented. Perlakuan yang digunakan adalah 8 genotip mutan, varietas Anjasmoro,varietas Argomulyo, dan varietas Kipas Putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penampilan karakter agronomi yang diamati pada media yang di inokulasi jamur Athelia rolfsii Curzi penyebab penyakit busuk pangkal batang lebih rendah dibandingkan dengan di lahan optimum. Seleksi yang dilakukan pada populasi M6 menghasilkan 3 galur terpilih dengan karakter produksi tinggi dan resisten penyakit busuk pangkal batang Athelia rolfsii Curzi yaitu M200A17(13/6), M200A17(18/5) dan M300A6(33/8).

Kata kunci: kedelai, seleksi, generasi M6, produksi tinggi, busuk pangkal batang.

(Glycine max L. Merrill) M6 Generation Based on High Production Character and Resistant to Stem Base Rot Disease Athelia rolfsii Curzi guided by Diana Sofia Hanafiah and Revandy I. M Damanik.

This research is to obtain strains on soybean plants (Glycine max L. Merrill) M6 generation based on high production character and resistant to stem rot Athelia rolfsii Curzi. This research was carried out at the Laboratory of Plant Disease and Experimental Fields, Faculty of Agriculture, University of North Sumatra, Medan, Indonesia. This research was conducted in March 2018 to September 2018. This study using an augmented design. The treatments were 8 mutant genotypes, Anjasmoro, Argomulyo, and Kipas Putih varieties. The results showed that the agronomic traits on inaculated area by Athelia rolfsii Curzi that caused stem rot disease is lower than the optimum field.

The result of Strains Selection on M6 Generation resulted 3 strains with high production character and resistant to stem base rot Athelia rolfsii Curzi:

M200A17(13/6), M200A17(18/5) and M300A6(33/8).

Keywords: soybeans, selection, M6 generation, high production, stem base rot.

Desember 1995 dari Ayahanda Bontor Matondang dan Ibunda Sonta Lumbangaol.

Penulis merupakan anak ke tujuh dari sembilan bersaudara.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 173409 Sosor Tambok lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Doloksanggul lulus pada tahun 2011, dan SMA Negeri 1 Doloksanggul lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN pada Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Selama mengikut perkuliahan, penulis mendapatkan beasiswa Karya Salemba Empat tahun 2016/2017 dan 2017/2018 dan aktif sebagai Asisten Laboratorium di Laboratorium Dasar Pemuliaan Tanaman (2018) dan Laboratorium Zat Pengatur Tumbuh Tanaman (2018). Penulis juga aktif sebagai anggota di Paduan Suara Transeamus Fakultas Pertanian USU (sejak 2015) dan Paduan Suara Vox Seraphim (sejak 2017). Penulis pernah mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Mahasiswa Tingkat Nasional sebagai perwakilan dari Universitas Sumatera Utara di Medan (2016) dan Singapore International Choral Festival di Singapura (2018).

Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Torganda Kebun Tahuan Ganda, Kabupaten Labuhan Batu Utara dari Juli hingga Agustus 2017.

berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Seleksi Galur Terpilih pada Tanaman Kedelai (Glycine Max L. Merrill) Generasi M6 Berdasarkan Karakter Produksi Tinggi dan Resisten Penyakit Busuk Pangkal Batang Athelia rolfsii Curzi” merupakan syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang terkasih, yang telah memberi dukungan baik moril maupun materi, Ibu Dr. Diana Sofia Hanafiah, S.P., M.P., selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Ir. Revandy I. M. Damanik, M.Sc., M.Si., Ph.D. selaku anggota komisi pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Adinda Marlinang Matondang, Abangda Hengki Matondang, Abangda Buha Matondang, Dwita Panjaitan, Ade Siahaan, Agroteknologi 2014, Pemuliaan Tanaman 2014, staf pengajar beserta pegawai yang telah berkontribusi dalam kelancaran studi dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2018

Penulis

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian... 4

Hipotesa Penelitian... 4

Kegunaan Penulisan ... 4

TINJAUAN PUSTAKA Botani Tanaman ... 5

Syarat Tumbuh Iklim... 6

Tanah ... 7

Pemuliaan Tanaman Dengan Radiasi Sinar Gamma... 8

Penyakit Busuk Pangkal Batang pada Kedelai ... 10

Mutasi Untuk Meningkatkan Keragaman Genetik... 12

Upaya Pemuliaan Mutasi Dengan Karakter Produksi Tinggi Dan Toleran Busuk Pangkal Batang ... 13

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian... 15

Bahan dan Alat ... 15

Metode Penelitian ... 15

PELAKSANAAN PENELITIAN Sterilisasi Media PDA ... 18

Perbanyakan Biakan Murni ... 18

Perbanyakan dalam Media Substrat... 18

Persiapan Lahan... 18

Analisis pH Tanah ... 18

Pemilihan Benih... 19

Penanaman ... 19

Aplikasi Penyakit... 19

Pemupukan ... 19

Pengendalian Hama dan Penyakit... 20

Panen... 20

Pengamatan Parameter Tinggi Tanaman... 20

Umur Berbunga ... 21

Umur Panen ... 21

Jumlah Cabang Produktif per Tanaman ... 21

Jumlah Polong Berisi per Tanaman ... 21

Bobot 100 Biji ... 21

Bobot Biji per Tanaman... 21

Kejadian Penyakit ... 22

Intensitas Serangan ... 22

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil... 24

Pembahasan ... 45

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 49

Saran ... 49 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Skala serangan Jamur Athelia rolfsii Curzi... 15 2. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(100 Gy) di Lahan Optimum... 24 3. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(200 Gy) di Lahan Optimum... 25 4. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(300 Gy) di Lahan Optimum... 26 5. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(100 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit... 27 6. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(200 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit... 28 7. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6

(300 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit... 29 8. Parameter Genetik Tanaman di Lahan Optimum... 31 9. Parameter Genetik Tanaman di Lahan Inokulasi Penyakit... 35

1 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval I... 38

2 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval II... 39

3 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval III... 39

4 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval IV... 40

5 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval V... 41

6 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval VI... 42

7 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval VII... 43

8 Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval VIII... 44

9 Batang tanaman kedelai terserang penyakit busuk pangkal batang Athelia rolfsii Curzi dan batang tanaman kedelai sehat... 44

10 Diagram Pengamatan Intensitas Serangan Penyakit... 45

1 Deskripsi Varietas Kedelai... 54

2 Jadwal Kegiatan Penelitian... 57

3 Bagan Lahan Penelitian... 58

4 Bagan Alir Penelitian... 59

5 Hasil Analisis Sidik Ragam Rancangan Augmented... 61

6 Penampilan Biji Hasil Panen... 69

7 Foto Kegiatan Penelitian... 73

PENDAHULUAN Latar Belakang

Produksi kedelai di Indonesia pada periode 1980-2016 berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,63% per tahun.

Produksi kedelai tahun 2016 diperkirakan juga turun 7,06% menjadi 887,54 ribu ton dari tahun 2015 sebesar 963,18 ribu ton. Berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan neraca produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia mengalami peningkatan defisit pada tahun 2016 – 2020 rata-rata sebesar 36,95% per tahun.

Kekurangan pasokan kedelai tahun 2016 sampai dengan 2020 masing-masing sebesar 1,60 juta ton, 1,78 juta ton, 1,84 juta ton, 1,92 juta ton, dan 1,91 juta ton (Nuryati et al., 2016).

Peningkatan produktivitas tanaman kedelai dapat dilakukan melalui introduksi inovasi teknologi. Salah satu komponen teknologi yang paling mudah dan cepat menyebar adalah varietas unggul baru (VUB) yang berdaya hasil tinggi, karena kontribusi varietas unggul dalam meningkatkan produktivitas paling mudah dilihat dan dipahami oleh petani. Saat ini ada beberapa varietas unggul kedelai yang telah dilepas ke masyarakat. Salah satunya adalah kedelai varietas anjasmoro yang dilepas pada tahun 2001 dengan potensi hasil 2,5 ton/ha dengan karakteristik memiliki ukuran biji yang besar dan dapat tumbuh dilahan sawah (Sudaryanto dan Swastika, 2007).

Tanaman kedelai merupakan tanaman menyerbuk sendiri. Tanaman menyerbuk sendiri akan membentuk galur-galur yang mantap atau tidak bersegregasi. Populasi tersusun dari galur-galur, dengan keragaman genetik intragalur sangat kecil atau hampir nol, dan keragaman antar galur sangat nyata.

Keragaman genetik baru akan muncul di alam sebagai akibat mutasi atau terjadinya persilangan antar galur, walau dengan derajat yang kecil, sehingga keragaman genetik kedelai rendah (Jusuf, 2004).

Pemanasan global telah mengubah kondisi iklim global, regional, dan lokal. Salah satu dampak perubahan iklim global adalah meningkatnya populasi hama dan penyakit tanaman. Tanaman kedelai di negara tropis termasuk Indonesia mempunyai hama dan penyakit yang beragam. Meningkatnya suhu bumi akan meningkatka populasi hama kedelai pula. Hama kedelai yang populasinya meningkat akibat kenaikan suhu udara salah saunya adalah hama ulat daun Spodoptera litura. Meningkatnya populasi hama pada pertanaman kedelai berarti juga akan mengancam upaya peningkatan produksi kedelai (Marwoto dan Indiati, 2009). Selain itu, peningkatan penyakit pada pertanaman kedelai juga terjadi. Salah satunya adalah cendawan Athelia rolfsii Curzi yang banyak ditemukan pada musim hujan, terutama pada tanah yang lembap (Sumartini, 2001).

Penyebab penyakit busuk pangkal batang pada pertanaman kacang adalah cendawan jenis A. rolfsii Curzi. Kondisi lingkungan yang lembap, menyebabkan cendawan ini juga menginfeksi cabang dan daun kacang yang berada di dekat permukaan tanah, dan dapat menjadi jembatan penyebaran pertumbuhan miselium ke bagian tanaman yang lain (Pudjihartati et al., 2006). Infeksi cendawan pada kacang rentan di lapangan dapat menurunkan hasil polong hingga 74%

(Rani, 2001).

Berbagai cara pengendalian telah dilakukan namun belum berhasil menurunkan serangan penyakit tular tanah pada kacang. Fungisida kimia yang

efektif menekan jamur tular tanah walaupun tersedia dengan berbagai merk dagang dan bahan aktif tetapi kurang aplikatif untuk petani kacang di negara berkembang seperti Indonesia mengingat harga pestisida sangat mahal (Tantawizal dan Rahayu, 2017). Oleh karena itu, dilakukan berbagai penelitian dimana salah satunya adalah menghasilkan tanaman resisten jamur tular tanah seperti penyebab penyakit busuk pangkal batang. Sebaran penyakit tular tanah di Indonesia sangat luas, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Sumartini, 2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diperoleh hasil bahwa pada generasi M1 memiliki produktivitas tanaman yang cenderung menurun dan pertumbuhan abnormal sebagai akibat dari dosis iradiasi yang terlalu tinggi.

Generasi M2 dengan populasi 100 Gy semakin meningkat jumlah produktivitas tanamannya dan populasi 300 Gy memiliki umur berbunga yang semakin lama.

Generasi M3 yang berdasarkan umur genjah dan produksi tinggi memiliki populasi 200 Gy yang jumlah produktivitasnya semakin meningkat dan populasi 300 Gy memiliki umur berbunga yang semakin lama. Generasi M4diperoleh hasil bahwa terdapat 16 sampel genotipe yang memiliki karakter umur genjah dan produksi tinggi tanaman kedelai dari masing-masing barisan terbaik (Sibarani et al., 2015; Mustaqim, 2015; Sihombing et al., 2016; Bangun, 2016).

Penelitian Rahmah (2017) dilakukan seleksi untuk mendapatkan individu terpilih kedelai (Glycine max L. Merril.) generasi M5 berdasarkan karakter produksi tinggi dan toleran penyakit busuk pangkal batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penampilan karakter agronomi kedelai yang di inokulasi jamur lebih rendah dari perlakuan tanpa inokulasi. Terpilih 6 individu dengan

karakter produksi tinggi pada kondisi optimum, sementara pada media yang di inokulasi jamur diperoleh 62 individu terpilih dengan karakter toleran penyakit busuk pangkal batang yang lebih banya dihasilkan dari populasi 100 Gy dan 200 Gy.

Berdasarkan hasil penelitian generasi M5 penulis ingin mengetahui stabilitas generasi M6. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut dan melakukan penelitian dengan judul seleksi galur terpilih pada tanaman kedelai generasi M6 berdasarkan karakter produksi tinggi dan resisten penyakit busuk pangkal batang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan galur terpilih pada tanaman kedelai Generasi M6 berdasarkan karakter produksi tinggi dan resisten penyakit busuk pangkal batang.

Hipotesa Penelitian

Di duga terdapat galur terpilih dengan karakter produksi tinggi dan resisten penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kedelai generasi M6.

Kegunaan Penelitian

Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini juga di harapkan berguna untuk pihak -pihak yang berkepentingan di dalam budidaya tanaman kedelai.

TINJAUAN PUSTAKA Botani Tanaman

Menurut Steenis (2005), tanaman kedelai dapat diklasifikasikan sebagai berikut :Kingdom : Plantae, Divisio : Spermatophyta, Class : Dicotyledoneae, Ordo : Polypetales, Familia : Leguminosae, Genus : Glycine, Species: Glycine max L. Merrill.

Sistem perakaran tanaman kedelai tersusun atas akar tunggang yang terbentuk dari calon akar (radicula), sejumlah akar sekunder yang terdapat pada empat barisan yang melekat sepanjang akar tunggang, dan cabang akar sekunder atau disebut juga akar tersier, serta cabang akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Akar tunggang tanaman kedelai dapat mencapai kedalaman 200 cm, tergantung jarak tanam yang mempengaruhi perakaran tanaman (Adie dan Krisnawati, 2007).

Tanaman kedelai berbatang pendek (30 cm), memiliki 3-6 percabangan.

Cabang akan muncul di batang tanaman dan jumlah cabang tergantung dari varietas dan kondisi tanah. Pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe determinate dan indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan batang ini didasarkan atas keberadaan bunga pada pucuk batang. Pertumbuhan batang tipe determinate ditunjukkan dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada saat tanaman mulai berbunga. Sementara pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan bila pucuk batang tanaman masih bisa tumbuh daun, walaupun tanaman sudah mulai berbunga (Jenabiyan et al., 2014).

Daun kedelai termasuk daun majemuk dengan tiga buah anak daun.

Bentuknya oval dengan ujung lancip. Daun-daun ini akan menguning jika sudah

tua, dan berguguran mulai bagian bawah. Pada tipe determinate daun bagian bawah tengah batang seragam. Sedangkan pada tipe indeterminate daun atas lebih kecil (Irwan, 2006).

Kedelai memiliki bunga sempurna (hermaphrodite), yakni setiap kuntum bunga terdapat putik dan benang sari, dan bertipe penyerbukan sendiri. Bunga mekar pada pagi hari sekitar pukul 08.00-09.00. Faktor yang mempengaruhi umur keluarnya bunga adalah varietas, suhu, dan lama penyinaran. Periode berbunga berlangsung selama 3 hingga 5 minggu. Bunga pertama muncul pada buku ke-5 atau buku di atasnya. Bunga muncul berkelompok yang terdiri dari 2 sampai 35 kuntum bunga. Tidak semua bunga berhasil membentuk polong, sekitar 20-80%

bunga gugur (Adie dan Krisnawati, 2007).

Polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7-10 hari setelah munculnyabunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentukpada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 110 buah dalam setiap kelompok. Pada setiap tanaman, jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50, bahkan ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk polong menjadi maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini kemudian diikuti oleh perubahan warna polong (Irwan, 2006).

Syarat Tumbuh Iklim

Tanaman kedelai sangat peka terhadap perubahan panjang hari atau lama penyinaran sinar matahari karena kedelai termasuk tanaman “hari pendek”.

Artinya, tanaman kedelai tidak akan berbunga bila panjang hari melebihi batas

kritis, yaitu 15 jam perhari. Oleh karena itu, bila varietas yang berproduksi tinggi dari daerah subtropik dengan panjang hari 14 – 16 jam ditanam di daerah tropik dengan rata-rata panjang hari 12 jam maka varietas tersebut akan mengalami penurunan produksi karena masa bunganya menjadi pendek, yaitu dari umur 50 – 60 hari menjadi 35 – 40 hari setelah tanam. Selain itu, batang tanaman pun menjadi lebih pendek dengan ukuran buku subur juga lebih pendek (Irwan, 2006).

Kedelai akan tumbuh subur pada wilayah yang curah hujan optimalnya 100 - 200 mm/bulan dengan hujan yang merata. Temperatur antara 25 - 270C dengan penyinaran penuh atau minimal 10 jam per hari. Kelembaban suhu rata- rata yang baik bagi tanaman kedelai adalah 50%. Tanaman kedelai pada umumnya bisa tumbuh pada daerah yang berada antara 0 - 900 meter diatas permukaan laut. Pertumbuhan optimal tanaman kedelai terjadi pada daerah dengan ketinggian 650 meter diatas permukaan laut (Murniati, 2010).

Varietas kedelai berbiji kecil, sangat cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 0,5 - 300 meter diatas permukaan laut. Sedangkan varietas kedelai berbiji besar cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 300-500 m dpl. Tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Iklim kering lebih disukai tanaman kedelai dibandingkan iklim lembab (Prihatman, 2000).

Tanah

Pada dasarnya kedelai menghendaki kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. Jagung merupakan tanaman indikator yang baik bagi kedelai. Tanah yang baik ditanami jagung, baik pula ditanami kedelai.

Toleransi keasaman tanah sebagai syarat tumbuh bagi kedelai adalah pH 5,8-7,0

tetapi pada pH 4,5 pun kedelai dapat tumbuh. Pada pH kurang dari 5,5 pertumbuhannya sangat terlambat karena keracunan aluminium. Pertumbuhan bakteri bintil dan proses nitrifikasi (proses oksidasi amoniak menjadi nitrit atau proses pembusukan) akan berjalan kurang baik (Murniati, 2010).

Kedelai termasuk tanaman yang menghendaki tanah yang cukup gembur, tekstur lempung berpasir dan liat. Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang mengandung bahan organik dengan pH optimal 6,7. Tanah hendaknya mengandung cukup air tapi tidak sampai tergenang (Rubatzky dan Yamaguci, 1989). Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pertanaman kedelai yaitu kedalaman olah tanah yang merupakan media pendukung pertumbuhan akar. Artinya, semakin dalam olah tanahnya maka akan tersedia ruang untuk pertumbuhan akar yang lebih bebas sehingga akar tunggang yang terbentuk semakin kokoh dan dalam (Irwan, 2006).

Tanaman kedelai dapat ditanam pada berbagai jenis tanah dengan drainase dan aerasi yang baik. Jenis tanah yang sangat cocok untuk menanam kedelai ialah Aluvial, Regosol, Grumosol, Latosol, dan Andosol. Nilai pH ideal bagi pertumbuhan kedelai dan bakteri Rhizobium adalah 6,0 - 6,8. Untuk menaikkan pH, dilakukan pengapuran misalnya dengan Kalsit, Dolomit dan lain-lain (Rubatzky dan Yamaguci, 1989).

Pemuliaan Tanaman dengan Radiasi Sinar Gamma

Mengubah susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk suatu tujuan sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat merupakan salah satu tujuan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mutasi genetik. Mutasi genetik tanaman dapat diinduksi dengan

menggunakan mutagen seperti radiasi sinar gamma. Bagian tanaman yang diradiasi biasanya adalah benih yang akan ditumbuhkan atau bagian tanaman lainnya yang dapat ditumbuhkan. Pemuliaan tanaman secara mutasi disebut pemuliaan mutasi. Pemuliaan mutasi mempunyai karakter spesifik antara lain sangat efektif untuk merubah sedikit sifat dalam perbaikan varietas tanaman (Sobrizal, 2016).

Salah satu cara dalam meningkatkan keragaman genetik tanaman adalah dengan induksi tanaman dengan iradiasi sinar gamma. iradiasi sinar gamma pada dosis rendah atau (mikro mutasi) kurang mempengaruhi perubahan karakter kuantitatif tanaman dan kromosom dibandingkan dengan mutasi makro menggunakan iradiasi sinar gamma pada dosis tinggi. Induksi mutasi bisa dilakukan pada tanaman dengan perlakuan mutagenik tertentu bahan tanaman organ reproduksi seperti biji, batang stek, serbuk sari, akar rimpang, kultur jaringan dan lain-lain. Jika proses mutasi alami sangat lambat, percepatan, frekuensi dan spektrum mutasi dapat diinduksi oleh mutagen bahan tertentu (Hanafiah et al., 2010).

Tingkat keberhasilan iradiasi untuk meningkatkan keragaman populasi sangat ditentukan oleh radiosensitivitas tanaman. Radiosensitivitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang efek iradiasi terhadap objek yang diiradiasi. Semakin banyak kadar oksigen dan molekul air (H2O) dalam materi yang diiradiasi, maka akan semakin banyak pula radikal bebas yang terbentuk sehingga tanaman menjadi lebih peka. Radiosensitivitas dapat diukur berdasarkan nilai lethal dose 50 (LD50), yaitu tingkat dosis yang menyebabkan kematian 50% dari populasi tanaman yang diiradiasi. Dosis

optimum dalam induksi mutasi yang menimbulkan keragaman dan menghasilkan mutan terbanyak biasanya terjadi di sekitar LD50. Selain LD50, radiosensitivitas juga dapat diamati dari adanya hambatan pertumbuhan atau kematian (letalitas), mutasi somatik, patahan kromosom, serta jumlah, dan ukuran kromosom (Herison, 2008). Pada pemuliaan mutasi, tanaman mutan hasil iradiasi, selain dilihat LD50nya pada generasi M1, tanaman mutan juga dapat diidentifikasi pada tingkat DNA dengan menggunakan marka molekuler seperti SSR, baik pada populasi M1ataupun pada generasi berikutnya (Asadi, 2011).

Penyakit Busuk Pangkal Batang pada Kedelai

Cendawan tular tanah sering menyerang tanaman kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Serangan patogen tular tanah pada tanaman diawali dengan infeksi pada bagian akar atau batang yang berbatasan dengan permukaan tanah.

Infeksi menyebabkan transportasi hara dan air tersumbat sehingga tanaman layu.

Patogen selanjutnya menyebar ke seluruh bagian tanaman dan menyebabkan pembusukan. Pada permukaan tanah di sekitar tanaman yang terserang terdapat miselium putih dan sklerotia. Serangan parah sering terjadi pada musim hujan, yang menyebabkan seluruh tanaman di suatu area menjadi layu dan gagal panen.

Bentuk teleomorf dari cendawan ini termasuk ke dalam kelompok cendawan Agonomycetes. Miseliumnya berwarna putih seperti bulu. Cendawan ini banyak ditemukan pada musim hujan, terutama pada tanah yang lembap.

Cendawan ini dapat membentuk struktur dorman, yaitu sklerotia pada permukaan tanah atau pangkal batang. Sklerotia mempunyai kulit tebal dan keras sehingga tahan terhadap keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan, terutama kekeringan dan suhu tinggi. Masa dorman akan berakhir jika kondisi lingkungan

cocok untuk perkembangannya. Bahan-bahan kimia yang bersifat menguap yang dihasilkan oleh akar tanaman akan menstimulasi sklerotia untuk segera berkecambah menjadi hifa yang siap menginfeksi bagian tanaman pada daerah rizosfer (zona perakaran) (Sumartini, 2011).

Adapun tanaman inang cendawan ini sangat luas, meliputi famili Leguminoceae (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, buncis), Gramineae (padi, jagung, sorgum, terigu, rumput teki), Solanaceae (tomat, terung, kentang), Cucurbitaceae (kelompok labu), kapas, kubis, wortel, bit gula, bawang merah, krisan, dan tembakau (Sumartini, 2001). Faktor-faktor yang memengaruhi cara bertahan hidup cendawan ini sangat kompleks, meliputi faktor biotik (interaksi dengan mikroorganisme lain), dan abiotik yang meliputi suhu, kelembapan tanah, kandungan oksigen, dan pH tanah. Cendawan ini berkembang dengan baik pada kisaran pH 3,5–6,0 (Ferreira dan Boyle, 2006).

Pengendalian penyakit dengan pembajakan tanah yang agak dalam juga jarang dilakukan petani karena tenaga kerja semakin mahal. Pengendalian yang masih mungkin dilakukan adalah dengan aplikasi musuh alami penyakit tular tanah. Penanaman varietas tahan merupakan cara pengendalian yang praktis, murah, dan aman bagi lingkungan, namun ketersediaan varietas tahan sangat terbatas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan tingkat ketahanan varietas dan genotipe kedelai terhadap penyakit busuk pangkal batang ini dan 31 varietas yang diuji, tidak satupun yang tahan terhadap penyakit layu, dua varietas agak tahan yaitu Malabar dan Petek, lima varietas agak rentan, tujuh varietas rentan, dan 17 sangat rentan. Selanjutnya dari 81 genotipe koleksi plasma nutfah yang diuji ketahanannya terhadap penyakit layu, beberapa di antaranya tahan

terhadap jamur busuk pangkal batang yaitu genotipe MLG 0002, MLG 0070, MLG 0072, MLG 0086, dan MLG 0115 (Sumartini, 2011).

Mutasi untuk Meningkatkan Keragaman Genetik

Mutasi adalah perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan acak pada materi genetik (genom, kromosom, gen). Induksi mutasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keragaman tanaman. Mutagen atau alat mutasi artifisial dibedakan atas dua kelompok, yaitu mutagen fisik dan mutagen kimia. Mutagen fisik adalah radiasi ion yang meliputi sinar X, sinar gama, neutron, partikel beta, partikel alfa, dan proton. Sinar gamma sangat luas digunakan dalam pemuliaan tanaman (Lestari, 2012).

Adapun tujuan mutasi adalah untuk memperbesar variasi suatu tanaman yang dimutasi sehingga dapat dipilih sifat atau karakter tanaman yang dikehendaki. Hal itu ditunjukkan, misalnya oleh variasi kandungan gizi atau morfologi dan penampilan tanaman. Semakin besar variasi, seorang pemulia atau orang yang bekerja untuk merakit kultivar unggul, semakin besar peluang untuk memilih tanaman yang dikehendaki. Melalui teknik penyinaran (radiasi) dapat menghasilkan mutan atau tanaman yang mengalami mutasi dengan sifat–sifat yang diharapkan setelah melalui serangkaian pengujian, seleksi dan sertifikasi (Amien dan Carsono, 2008).

Kedelai merupakan tanaman yang bernilai terutama dilihat dari kandungan protein dan minyak dari biji, sementara nilai untuk produser ditentukan oleh hasil, petani perlu mempertimbangkan modifikasi bagaimana genetik dan seleksi untuk minyak atau protein dapat dikombinasikan dengan perbaikan genetik dan seleksi untuk hasil untuk memaksimalkan nilai kotor per hektar. Kultivar kedelai telah

dihasilkan oleh sinar X, neutron termal dan iradiasi gamma di negara yang berbeda, terutama di Cina. Kultivar ini dirilis telah diperbaiki dalam hasil pertama polong yang besar, minyak dan kadar protein tinggi, kematangan, ketahanan daya simpan, toleransi terhadap polong pecah dan ketahanan terhadap nematoda. Galur kedelai dengan peningkatan kandungan protein minyak atau peningkatan agronomi dapat diterima (Hajos et al., 2000).

Upaya Pemuliaan Mutasi dengan Karakter Produksi yang Tinggi dan Toleran Penyakit Busuk Pangkal Batang

Berdasarkan penelitian Sibarani et al., (2015) diperoleh hasil bahwa pada generasi M1 produktivitas tanaman cenderung menurun dan pertumbuhan abnormal sebagai akibat dari dosis iradiasi yang terlalu tinggi, tanaman yang berpotensi untuk dilakukan seleksi yaitu tanamn ke-6 dan 11 dengan dosis iradiasi 100 Gy karena memiliki produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman kontrol. Penelitian Mustaqim (2015) berdasarkan pengamatan keragaman fenotip dan genotip diperoleh hasil bahwa generasi M2 dengan populasi 100 Gy semakin meningkat jumlah produktivitas tanamannya dan populasi 300 Gy memiliki umur berbunga yang semakin lama. Penelitian Sihombing et al., (2016) diperoleh hasil bahwa seleksi individu pada generasi M3 yang berdasarkan umur genjah dan produksi tinggi memiliki populasi 200 Gy yang jumlah produktivitasnya semakin meningkat dan populasi 300 Gy memiliki umur berbunga yang semakin lama.

Penelitian Bangun (2016) dilakukan seleksi individu dalam barisan terbaik berdasarkan karakter umur berbunga dan bobot biji pada generasi M4 dan diperoleh hasil bahwa terdapat 16 sampel genotipe yang memiliki karakter umur genjah dan produksi tinggi tanaman kedelai dari masing-masing barisan terbaik.

Berdasarkan penelitian Rahmah (2017) dilakukan seleksi untuk mendapatkan individu terpilih kedelai (Glycine max L. Merril.) generasi M5

berdasarkan karakter produksi tinggi dan toleran penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh cendawan Athelia rolfsii Curzi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penampilan karakter agronomi kedelai yang di inokulasi jamur lebih rendah dari perlakuan tanpa inokulasi. Terpilih 6 individu dengan karakter produksi tinggi pada kondisi optimum, sementara pada media yang di inokulasi jamur diperoleh 62 individu terpilih dengan karakter toleran penyakit busuk pangkal batang yang lebih banya dihasilkan dari populasi 100 Gy dan 200 Gy.

Penelitian Husna (2016) menyatakan bahwa varietas Anjasmoro, Willis dan Grobogan tidak menunjukkan ketahanan terhadap patogen penyebab penyakit busuk pangkal batang. Persentase kejadian penyakit tertinggi terdapat pada varietas Anjasmoro yaitu 55.56%, kemudian diikuti oleh Willis yaitu 44.44% dan Grobogan yaitu 33.33%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan serangan patogen yang tinggi serta tidak adanya ketahanan pada varietas yang diuji pada penelitian ini sehingga tingkat ketahanan benih tidak terdapat perbedaan. Ketika patogen menginfeksi tanaman, tanaman akan melakukan pertahanan struktural berupa pertahanan jaringan, pertahanan sel dan pertahanan sitoplasma. Pada saat patogen berhasil menginfeksi tanaman, maka tanaman akan memberikan respon berupa sakit karena terinfeksi atau tanaman akan tetap sehat karena resisten terhadap patogen.

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Penyakit Tumbuhan dan Lahan Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan dengan ketinggian tempat ± 32 m diatas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 hingga selesai.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai M6

genotipe putatif mutan hasil seleksi pedigri dari M5, Anjasmoro, Argomulyo dan Kipas putih sebagai varietas pembanding, pupuk Urea, TSP dan KCl sebagai pemupukan dasar, insektisida berbahan aktif profenos 500g/l untuk mengendalikan hama, biopestisida Trichoderma untuk pengendalian agar lahan optimum tidak terserang Busuk Pangkal Batang, kompos, bambu, air, label, biakan murni, media Potato Dextrose Agar (PDA), jagung, alkohol 90%, plastik PP, aluminium foil, cling wrap, kapas, sarung tangan, dan masker.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, pacak, gembor, timbangan analitik, spidol, autoklaf, oven, kulkas, erlenmeyer, gelas ukur, petridish, scalpel, dan LAF.

Metode Penelitian

Benih kedelai yang ditanam adalah benih M6 yang diperoleh dari hasil seleksi generasi M5. Percobaan disusun dalam rancangan Augmented dimana genotipe M6ditanam dalam baris tanpa ulangan dan benih kontrol ditanam dengan ulangan. Tanaman kontrol yang ditanam adalah varietas Argomulyo, Anjasmoro dan Kipas putih dengan total per ulangan 42 tanaman. Sementara itu ada 8

kelompok genotipe yang digunakan yaitu M100A25(5/3), M200A11(32/3), M100A6(31/1), M200A17(18/5), M200A17(13/6), M200A12(6/5), M300A8(35/7), dan genotipe M300A6(33/8) masing-masing terdiri dari 56 tanaman.

Model matematis rancangan yang digunakan adalah sebagai berikut : Yij = μ + αi + εij

Keterangan :

Yij = Nilai peubah pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j μ = Nilai tengah populasi

αi = Pengaruh perlakuan ke-i

εij = Pengaruh galat percobaan genotipe ke-i, ulangan ke-j Tabel 1.Sidik Ragam Rancangan Augmented

Sumber

Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat

Kuadrat

Tengah E(KT)

Perlakuan (g+k)-1 JKp KTp

Genotipe (G) g-1 JKg KTg σ2e+ σ2G

Kontrol(K) k-1 JKk KTk σ2e + rσ2K

G x K 1 JKGxK KTGxK σ2

Galat ((g+rk)-1) Jke KTe

Total Koreksi (g+rk)-1 Sumber: Sharma, 2006.

Analisis data dimulai dengan menghitung rataan setiap karakter yang diamati lalu nilai tengah masing-masing populasi diuji dengan menggunakan uji t.

Analisis data juga dilakukan untuk penghitungan ragam fenotip dan lingkungan dan serta pendugaan ragam genotip, heritabilitas dan nilai koefisien keragaman genetik untuk masing-masing populasi sesuai dengan dosis iradiasi.

Heritabilitas

Menurut (Singh dan Chaudhari, 1977) nilai heritabilitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

h2=

Keterangan : = ragam genetik

= ragam fenotipe populasi seleksi Kriteria nilai heritabilitas:

H > 0,50 = tinggi 0,20 < H < 0,50 = sedang H < 0,20 = rendah Keragaman Genetik

Keragaman dihitung setelah terlebih dahulu menghitung varians fenotip ( ) dan varians genotipe ( ). Dari hasil analisis varians genotipe dan varians antar genotipe diperoleh: Koefisien Varians Genotipe (KVG) dan Koefisien Varians Fenotipe (KVP) dengan menggunakan rumus :

Keterangan:

Nilai KKG mutlak yang tertinggi ditetapkan dari nilai KKG relative 100%.

PELAKSANAAN PENELITIAN Sterilisasi Media PDA

Larutan PDA dimasukkan ke dalam erlenmeyer, lalu di autoclave selama 15 menit dengan suhu 121ºC tekanan 1 atm.

Perbanyakan Biakan Murni

Biakan murni diperbanyak ke dalam petridish berisi media PDA kemudian ditunggu 10 – 14 hari.

Perbanyakan Biakan dalam Media Substrat

Media substrat jagung yang telah dihaluskan dimasukkan kedalam plastik pp kemudian disterilkan dalam autoclave ± 15 menit pada tekanan 1 atm, hal ini dilakukan berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Hamdiyati et al., (2000).

Setelah media steril dan dingin, biakan murni dimasukkan ke dalam media substrat kemudian di inkubasi pada suhu 28 ºC selama 10-14 hari.

Persiapan Lahan

Persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan lahan dari gulma, sampah/kotoran, bebatuan, dan bongkahan kayu. Tempat penelitian dekat dengan sumber air, bebas mendapat cahaya matahari dan areal tanam tidak tergenang air.

Kemudian dibuat bedengan atau plot dengan ukuran 2.5 m x 13 m untuk lahan optimum dan lahan inokulasi penyakit, kemudian dibuat saluran drainase antar plot atau bedengan dengan lebar 50 cm. Bedengan diolah menggunakan cangkul dan digemburkan pada tahap ke-2 dicampur dengan kompos.

Analisis pH Tanah

Pengambilan sampel tanah dilakukan di lima titik dengan sistem zigzag dan setiap titik diambil masing-masing satu kg. Kemudian dicampur dan dikering

udarakan. Setelah itu di ayak dengan menggunakan saringan 20 mesh dan diambil satu kg kemudian sampel tanah dianalisis.

Pemilihan Benih

Pemilihan benih kedelai dilakukan dengan merendam benih air selama 15 menit. Benih yang tenggelam di klasifikasikan sebagai benih yang bernas.

Penanaman

Benih kedelai M6 yang telah diseleksi dari individu terbaik sebagai tetua, varietas Argomulyo, Anjasmoro dan Kipas Putih sebagai pembanding. Lubang tanam dibuat dengan menggunakan ujung jari, dengan jarak tanam 30cm x 15cm.

Dimana setiap lubang tanam dimasukkan 1 biji per lubang tanam kemudian ditutupi dengan kompos atau top soil.

Aplikasi Penyakit

Menurut (Husna, 2016) aplikasi penyakit ke tanaman kedelai dilakukan dengan cara menaburkan 15 gr/tanaman inokulum A. rolfsii di sekitar pangkal batang tanaman kedelai yang telah berumur 2 minggu.

Pemupukan

Pemupukan dilakukan pada saat awal penanaman sesuai dengan dosis anjuran kebutuhan pupuk kedelai yaitu 50 kg Urea/ha (2,25 g/lubang tanam), 75 kg SP-36/ha (3,375 g/lubang tanam) dan 100 kg KCl/ha (4,5 g/lubang tanam).

Pemeliharaan Tanaman Penyiraman

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore hari, atau disesuaikan dengan keadaan cuaca.

Penyiangan

Penyiangan bertujuan untuk membebaskan tanaman dari tanaman pengganggu (gulma). Penyiangan dapat dilakukan dua kali tergantung kondisi, yaitu pada saat tanaman berumur 2-3 minggu dan 5-6 minggu setelah tanam, tergantung pada keadaan gulma.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dilakukan jika terjadi serangan, dengan menyemprotkan insektisida berbahan aktif profenos 500 g/liter air. Pengendalian disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pengendalian penyakit dengan menggunakan biopestisida Trichoderma dengan dosis 15 gr/ L pada umur 7 HST.

Panen

Panen dilakukan dengan cara memetik polong satu persatu dengan menggunakan tangan. Panen dilakukan pada tanaman yang berumur 82 – 92 hari.

Kriteria panen kedelai ditandai dengan kulit polong sudah berwarna kuning kecoklatan sebanyak 95% dan daun sudah berguguran tetapi bukan karena adanya serangan hama dan penyakit.

Pengamatan Parameter Tinggi Tanaman

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman memasuki fase generatif. Pengukuran dilakukan menggunakan meteran dengan menegakkan tanaman. Pengukuran tinggi tanaman kedelai dilakukan hingga titik tumbuh batang utama.

Umur Berbunga

Pengamatan umurtanaman berbunga diamati tiap tanaman dilakukan apabila bunga telah keluar dari ketiak daun, diamati tiap tanaman.

Umur Panen

Pengamatan umur panen dihitung ketika polong kedelai telah mencapai warna polong matang ± 90 % yang ditandai dengan warna kecoklatan pada polong.

Jumlah Cabang Produktif per Tanaman

Cabang yang dihitung adalah cabang yang keluar dari batang utama dan hal ini dilakukan pada saat panen.

Jumlah Polong Berisi per tanaman

Polong berisi diamati saat panen, dengan cara menghitung polong yang berisi sempurna pada tiap tanaman.

Jumlah Biji per Polong

Jumlah biji dihitung dengan cara menghitung banyaknya biji yang terdapat dalam satu polong, dan biji yang dihitung adalah biji yang berisi sempurna.

Polong dibuka dan biji didalamnya dihitung tiap polong per tanaman.

Bobot 100 Biji

Pengamatan dilakukan setelah panen, bobot dari 100 butir biji kering ditimbang dari setiap tanaman.

Bobot Biji per Tanaman

Penimbangan dilakukan dengan menimbang seluruh biji per tanaman dari masing-masing perlakuan pada tanaman sampel dengan menggunakan timbangan analitik.

Kejadian Penyakit

Menurut (Moekasan et al., 2000) kejadian penyakit ditentukan dengan rumus:

KP = n x 100%

N Keterangan:

n : Jumlah tanaman terserang N : Jumlah keseluruhan tanaman

Pengamatan kejadian penyakit tanaman yang terserang A. Rolfsii dilakukan sebanyak 8 kali pada pagi hari dimulai 1 minggu detelah aplikasi

A. Rolfsii dengan interval pengamatan 3 hari (Tindaon, 2008).

Intensitas Serangan

Intensitas serangan penyakit dihitung dengan rumus:

Keterangan :

I = Intensitas serangan penyakit

n = Jumlah tanaman terinfeksi pada setiap kategori serangan v = Nilai skala dari masing-masing kategori serangan Z = Nilai skala kategori tertinggi

N = Jumlah tanaman yang diamati

Menurut Yusnita et al., (2005), nilai skala untuk setiap kategori serangan pada setiap tanaman ditentukan berdasarkan gejala serangan yang ditimbulkan pada tanaman yaitu:

Tabel 1. Skala serangan Jamur Athelia rolfsii Curzi Skala Gejala Serangan

0 tanpa serangan

1 nekrosis dengan luasan hingga 0,5 lingkar batang 2 nekrosis 0,5–0,75 lingkar batang

3 nekrosis telah melingkari batang, muncul bercak coklat yang telah meluas pada permukaan batang yang terinfeksi

4 batang yang terinfeksi mulai terkulai serta sejumlah daun mulai layu 5 Tanaman mati

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

Berdasarkan hasil penelitian di lahan optimum diperoleh hasil uji t M100A25(5/3) dengan tetua Anjasmoro menunjukkan bahwa karakter umur panen dan jumlah cabang produktif berbeda sangat nyata serta jumlah polong per tanaman dan total jumlah biji berbeda nyata. Berdasarkan hasil uji t M100A6(31/1) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur berbunga dan umur panen serta berbeda nyata pada karakter bobot 100 biji. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(100 Gy) di Lahan Optimum

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M100A25(5/3) Umur Berbunga 37,88 37,03 1,66

Umur Panen 96,36 100,95 6,67**

Tinggi Tanaman 56,69 55,27 0,49

Jumlah Cabang Produktif 3,8 2,98 2,7**

Jumlah Polong/Tanaman 67,59 53,30 2,03*

Total Jumlah Biji 118,18 90,53 2,24*

Bobot Biji per Tanaman 18,45 14,52 1,95

Bobot 100 Biji 15,62 15,71 0,16

M100A6(31/1) Umur Berbunga 37,66 37,03 7,50**

Umur Panen 95,8 100,95 9,96**

Tinggi Tanaman 58,78 55,27 1,32

Jumlah Cabang Produktif 3,46 2,98 1,54

Jumlah Polong/Tanaman 55,84 53,30 0,4

Total Jumlah Biji 101,89 90,53 0,97

Bobot Biji per Tanaman 17,09 14,52 1,33

Bobot 100 Biji 16,97 15,71 2,17*

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Hasil uji t M200A11(32/3) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter tinggi tanaman dan berbeda nyata pada karakter jumlah polong per tanaman dan total jumlah biji. Hasil uji t M200A17(13/6) dengan tetua Anjasmoro

berbeda sangat nyata pada karakter umur berbunga, umur panen, jumlah cabang produktif, dan total jumlah biji serta berbeda nyata pada karakter bobot biji per tanaman. Hasil uji t M200A17(18/5) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada umur berbunga, umur panen, dan total jumlah biji serta berbeda nyata pada karakter jumlah polong er tanaman dan bobot biji per tanaman. Hasil uji t M200A12(6/5) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, dan jumlah cabang produktif serta berbeda nyata pada karakter jumlah polong per tanaman dan total jumlah biji. Hal ini dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(200 Gy) di Lahan Optimum

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M200A11(32/3) Umur Berbunga 36,91 37,03 1,01

Umur Panen 95,02 100,95 9,59**

Tinggi Tanaman 51,8 55,27 1,35

Jumlah Cabang Produktif 3,71 2,98 1,93

Jumlah Polon/Tanaman 68,91 53,30 2,4*

Total Jumlah Biji 115,75 90,53 2,08*

Bobot Biji per Tanaman 18,38 14,52 1,93

Bobot 100 Biji 15,8 15,71 0,17

M200A17(13/6) Umur Berbunga 36,46 37,03 3,09**

Umur Panen 95,81 100,95 9,84**

Tinggi Tanaman 55,62 55,27 0,13

Jumlah Cabang Produktif 3,87 2,98 2,85**

Jumlah Polong/Tanaman 65,17 53,30 1,79

Total Jumlah Biji 125,72 90,53 2,8**

Bobot Biji per Tanaman 20,02 14,52 2,63*

Bobot 100 Biji 15,9 15,71 0,32

M200A17(18/5) Umur Berbunga 36,3 37,03 3,04**

Umur Panen 95,78 100,95 9,34**

Tinggi Tanaman 58,5 55,27 1,16

Jumlah Cabang Produktif 3,15 2,98 0,56

Jumlah Polong/Tanaman 70,61 53,30 2,58*

Total Jumlah Biji 127,28 90,53 2,93**

Bobot Biji per Tanaman 19,21 14,52 2,30*

Bobot 100 Biji 15,17 15,71 0,91

M200A12(6/5) Umur Berbunga 35,54 37,03 5,52**

Umur Panen 95,32 100,95 10,94**

Tinggi Tanaman 68,97 55,27 4,85**

Jumlah Cabang Produktif 3,8 2,98 2,68**

Jumlah Polong/Tanaman 67,43 53,30 2,03*

Total Jumlah Biji 116,63 90,53 2,03*

Bobot Biji per Tanaman 16,91 14,52 1,21

Bobot 100 Biji 14,79 15,71 1,64

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Hasil uji t M300A8(35/7) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur panen dan berbeda nyata pada karakter total jumlah biji. Hasil uji t M300A6(33/8) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur panen dan tinggi tanaman serta berbeda nyata pada karakter umur berbunga dan jumlah cabang produktif. Hal ini dapat dilihat di Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(300 Gy) di Lahan Optimum

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M300A8(35/7) Umur Berbunga 36,75 37,03 1,23

Umur Panen 96,07 100,95 9,11**

Tinggi Tanaman 57,42 55,27 0,81

Jumlah Cabang Produktif 3,48 2,98 1,6

Jumlah Polong/Tanaman 63,55 53,30 1,6

Total Jumlah Biji 115,32 90,53 2,11*

Bobot Biji per Tanaman 18,37 14,52 1,97

Bobot 100 Biji 16,02 15,71 0,57

M300A6(33/8) Umur Berbunga 36,52 37,03 2,12*

Umur Panen 95,59 100,95 9,95**

Tinggi Tanaman 65,34 55,27 3,37**

Jumlah Cabang Produktif 3,68 2,98 2,18*

Jumlah Polong/Tanaman 64,71 53,30 1,61

Total Jumlah Biji 108,13 90,53 1,42

Bobot Biji per Tanaman 16,65 14,52 1,06

Bobot 100 Biji 15,38 15,71 0,6

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Berdasarkan hasil penelitian di lahan inokulasi penyakit busuk pangkal batang diperoleh hasil analisis uji t M100A25(5/3) dengan tetua Anjasmoro menunjukkan bahwa karakter umur panen berbeda sangat nyata. Hasil uji t M100A6(31/1) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur panen dan tinggi tanaman serta berbeda nyata pada karakter umur berbunga dan jumlah cabang produktif. Hal ini dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(100 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M100A25(5/3) Umur Berbunga 36,98 37,42 1,17

Umur Panen 95,84 100,21 7,46**

Tinggi Tanaman 56,15 55,40 0,34

Jumlah Cabang Produktif 3,38 2,82 1,94

Jumlah Polong / Tanaman 60,14 55,76 0,71

Total Jumlah Biji 112,88 99,32 1,18

Bobot Biji per Tanaman 17,27 15,45 1

Bobot 100 Biji 15,43 15,58 0,41

M100A6(31/1) Umur Berbunga 38,18 37,42 2,02*

Umur Panen 95,32 100,21 8,86**

Tinggi Tanaman 70,76 55,40 7,45**

Jumlah Cabang Produktif 3,7 2,82 3,09*

Jumlah Polong / Tanaman 60,43 55,76 0,83

Total Jumlah Biji 119,32 99,32 1,94

Bobot Biji per Tanaman 18,62 15,45 1,9

Bobot 100 Biji 15,78 15,58 0,65

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Berdasarkan analisis uji t M200A11(32/3) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur panen. Hasil uji t M200A17(13/6) berbeda sangat nyata pada karakter umur panen serta berbeda nyata pada karakter umur berbunga. Hasil uji t M200A17(18/5) berbeda sangat nyata pada umur panen serta berbeda nyata pada karakter tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif. Hasil uji t M200A12(6/5) berbeda sangat nyata pada karakter umur panen dan jumlah cabang produktif serta berbeda nyata pada karakter jumlah polong per tanaman dan total jumlah biji. Hal ini dapat dilihat di Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(200 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M200A11(32/3) Umur Berbunga 37,07 37,42 0,89

Umur Panen 95,11 100,21 9,21**

Tinggi Tanaman 58,08 55,40 0,33

Jumlah Cabang Produktif 3,04 2,82 0,87

Jumlah Polong / Tanaman 59,45 55,76 0,63

Total Jumlah Biji 110,29 99,32 1,03

Bobot Biji per Tanaman 17,07 15,45 0,95

Bobot 100 Biji 15,5 15,58 0,35

M200A17(13/6) Umur Berbunga 36,82 37,42 2,04*

Umur Panen 95,15 100,21 9,61**

Tinggi Tanaman 59,55 55,40 1,69

Jumlah Cabang Produktif 2,93 2,82 0,39

Jumlah Polong / Tanaman 52,85 55,76 0,47

Total Jumlah Biji 99,17 99,32 0,01

Bobot Biji per Tanaman 16,01 15,45 0,3

Bobot 100 Biji 16,36 15,58 2,07*

M200A17(18/5) Umur Berbunga 36,73 37,42 1,85

Umur Panen 95,57 100,21 8,32**

Tinggi Tanaman 60,97 55,40 2,35*

Jumlah Cabang Produktif 3,43 2,82 2,12*

Jumlah Polong / Tanaman 58,5 55,76 0,46

Total Jumlah Biji 107,2 99,32 0,73

Bobot Biji per Tanaman 16,67 15,45 0,71

Bobot 100 Biji 17,48 15,58 0,86

M200A12(6/5) Umur Berbunga 36,77 37,42 1,57

Umur Panen 95,64 100,21 8,37**

Tinggi Tanaman 59,49 55,40 1,79

Jumlah Cabang Produktif 3,66 2,82 3,01**

Jumlah Polong / Tanaman 52,96 55,76 0,48

Total Jumlah Biji 98,32 99,32 0,09

Bobot Biji per Tanaman 15,02 15,45 0,27

Bobot 100 Biji 15,32 15,58 0,63

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Berdasarkan hasil uji t M300A8(35/7) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter berbunga dan umur panen dan berbeda nyata pada karakter tinggi tanaman. Hasil uji t M300A6(33/8) dengan tetua Anjasmoro berbeda sangat nyata pada karakter umur panen dan jumlah cabang produktif serta berbeda nyata pada karakter umur berbunga. Hal ini dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji t antara Tanaman Kontrol Anjasmoro dengan Genotipe M6(300 Gy) di Lahan Inokulasi Penyakit

Genotipe Parameter Rataan

Genotipe

Rataan

Kontrol t value

M300A8(35/7) Umur Berbunga 36,14 37,42 3,73**

Umur Panen 95,27 100,21 9,20**

Tinggi Tanaman 60,05 55,40 2,29*

Jumlah Cabang Produktif 3,2 2,82 1,38

Jumlah Polong / Tanaman 58,36 55,76 0,47

Total Jumlah Biji 107,09 99,32 0,79

Bobot Biji per Tanaman 15,82 15,45 0,79

Bobot 100 Biji 14,72 15,58 0,45

M300A6(33/8) Umur Berbunga 36,36 37,42 2,53*

Umur Panen 95,67 100,21 7,89**

Tinggi Tanaman 66,27 55,40 5,02

Jumlah Cabang Produktif 3,96 2,82 3,95**

Jumlah Polong / Tanaman 52,8 55,76 0,54

Total Jumlah Biji 92,83 99,32 0,65

Bobot Biji per Tanaman 14,34 15,45 0,69

Bobot 100 Biji 15,38 15,58 0,71

Keterangan : * = Berbeda Nyata

** = Berbeda Sangat Nyata

Berdasarkan hasil penelitian di lahan optimum menunjukkan bahwa M100A25(5/3) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG rendah pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah polong per tanaman, total jumlah biji, dan bobot 100 biji. M100A6(31/1) memiliki nilai KKG rendah pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah polong per tanaman, bobot biji per tanaman dan bobot 100 biji.

Genotipe M200A11(32/3) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG tinggi pada karakter jumlah cabang produktif.

Karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman, total jumlah biji, bobot biji per tanaman dan bobot 100 biji memiliki nilai KKG rendah. M200A17(13/6) memiliki nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati. M200A17(18/5) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati.

M200A12(6/5) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG rendah pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah polong per tanaman, total jumlah biji, dan bobot 100 biji.

M300A8(35/7) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG rendah pada karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, total jumlah biji, dan bobot 100 biji.

M300A6(33/8) menunjukkan nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Parameter Genetik Tanaman di Lahan Optimum

Genotipe Parameter Rataan σ2p σ2g σ2e h2 KKG (%)

M100A25(5/3) Umur Berbunga 37,88 5,42 3,33 2,09 0,61(T) 4,82(R)

Umur Panen 96,36 15,11 6,96 8,15 0,46(S) 2,74(R)

Tinggi Tanaman 56,69 184,93 12,03 172,9 0,07(R) 6,12(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,8 1,43 0,05 1,39 0,03(R) 5,71(R)

Jumlah Polong/Tanaman 67,59 1091,16 8,39 1082,77 0,01(R) 4,28(R)

Total Jumlah Biji 118,18 2879,82 116,37 2763,45 0,04(R) 9,13(R)

Bobot Biji per Tanaman 18,45 73,21 3,97 69,25 0,05(R) 10,79(S)

Bobot 100 Biji 15,62 3,25 0,21 3,04 0,07(R) 2,95(R)

M100A6(31/1) Umur Berbunga 37,66 2,41 1,21 1,2 0,50(S) 2,92(R)

Umur Panen 95,8 3,54 0,57 2,98 0,16(R) 0,79(R)

Tinggi Tanaman 58,78 116,79 2,86 113,94 0,02(R) 2,88(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,46 1,78 0,05 1,73 0,03(R) 6,30(R

Jumlah Polong/Tanaman 55,84 603,56 26,96 576,6 0,04(R) 9,30(R)

Total Jumlah Biji 101,89 2011,99 123,17 1888,82 0,06(R) 10,89(S)

Bobot Biji per Tanaman 17,09 54,68 0,61 54,07 0,01(R) 4,57(R)

Bobot 100 Biji 16,97 4,7 0,22 4,47 0,05(R) 2,79(R)

M200A11(32/3) Umur Berbunga 36,91 3,1 1,9 1,2 0,61(T) 3,73(R)

Umur Panen 95,02 9,83 1,68 8,15 0,17(R) 1,36(R)

Tinggi Tanaman 51,8 89,71 1,91 87,8 0,02(R) 2,67(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,71 4,17 1,43 2,74 0,34(R) 32,24(T)

Jumlah Polon/Tanaman 68,91 669,75 23,63 646,12 0,04(R) 7,05(R)

Total Jumlah Biji 115,75 2551,12 134,26 2416,86 0,05(R) 10,01(R)

Bobot Biji per Tanaman 18,38 67,91 2,79 65,13 0,04(R) 9,08(R)

M200A17(13/6) Umur Berbunga 36,46 0,73 0,09 0,63 0,13(R) 0,83(R)

Umur Panen 95,81 3,66 0,74 2,92 0,20(R) 0,9(R)

Tinggi Tanaman 55,62 102,98 3,84 99,14 0,04(R) 3,53(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,87 1,58 0,02 1,56 0,01(R) 3,59(R)

Jumlah Polong/Tanaman 65,17 735,41 15,77 719,64 0,02(R) 6,09(R)

Total Jumlah Biji 125,72 2801,78 83,96 2717,82 0,03(R) 7,29(R)

Bobot Biji per Tanaman 20,02 77,1 1,62 75,48 0,02(R) 6,36(R)

Bobot 100 Biji 15,9 2,56 0,35 2,22 0,14(R) 3,71(R)

M200A17(18/5) Umur Berbunga 36,3 2,51 1,3 1,2 0,52(T) 3,14(R)

Umur Panen 95,78 5,57 0,34 5,23 0,06(R) 0,61(R)

Tinggi Tanaman 58,5 149,93 9,47 140,46 0,06(R) 5,26(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,15 1,45 0,06 1,39 0,04(R) 7,98(R)

Jumlah Polong/Tanaman 70,61 815,45 51,41 764,04 0,06(R) 10,15(R)

Total Jumlah Biji 127,28 3096,81 4,8 3092,01 0,00(R) 1,72(R)

Bobot Biji per Tanaman 19,21 75,2 0,36 74,84 0,00(R) 3,1(R)

Bobot 100 Biji 15,17 4,82 1,55 3,28 0,32(S) 8,2(R)

M200A12(6/5) Umur Berbunga 35,54 2,54 1,34 1,2 0,53(T) 3,26(R)

Umur Panen 95,32 3,42 0,19 3,23 0,06(R) 0,46(R)

Tinggi Tanaman 68,97 169,55 14,65 154,91 0,09(R) 5,55(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,8 1,51 0,05 1,46 0,03(R) 5,91(R)

Jumlah Polong/Tanaman 67,43 1039,19 41,35 997,84 0,04(R) 9,54(R)

Total Jumlah Biji 116,63 3629,88 99,93 3529,94 0,03(R) 8,57(R)

Bobot Biji per Tanaman 16,91 63,59 4,97 58,62 0,08(R) 13,19(S)

Bobot 100 Biji 14,79 3,01 0,11 2,9 0,04(R) 2,27(R)

M300A8(35/7) Umur Berbunga 36,75 5,97 4,77 1,2 0,80(T) 5,94(R)

Umur Panen 96,07 4,65 0,26 4,39 0,06(R) 0,53(R)

Tinggi Tanaman 57,42 115,61 0,83 114,78 0,01(R) 1,59(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,48 1,78 0,05 1,73 0,03(R) 6,33(R)

Jumlah Polong/Tanaman 63,55 624,54 47,95 576,6 0,08(R) 10,9(S)

Total Jumlah Biji 115,32 2142,84 178,85 1963,99 0,08(R) 11,6(S)

Bobot Biji per Tanaman 18,37 58,65 0,04 58,62 0,00(R) 1,02(R)

Bobot 100 Biji 16,02 2,96 0,17 2,79 0,06(R) 2,56(R)

M300A6(33/8) Umur Berbunga 36,52 3,71 2,5 1,2 0,68(T) 4,33(R)

Umur Panen 95,59 4,83 0,44 4,39 0,09(R) 0,69(R)

Tinggi Tanaman 65,34 222,06 24,21 197,85 0,11(R) 7,53(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,68 1,97 0,08 1,88 0,04(R) 7,92(R)

Jumlah Polong/Tanaman 64,71 1130,83 32,46 1098,36 0,03(R) 8,8(R)

Total Jumlah Biji 108,13 2923,42 71,66 2851,76 0,02(R) 7,83(R)

Bobot Biji per Tanaman 16,65 73,11 3,1 70,01 0,04(R) 10,58(R)

Bobot 100 Biji 15,38 2,39 0,02 2,37 0,01(R) 0,89(R)

Keterangan: (T): Tinggi, (S) Sedang , (R): Rendah

Berdasarkan hasil penelitian di lahan inokulasi penyakit menunjukkan bahwa M100A25(5/3) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter bobot 100 biji serta nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati. Genotipe M100A6(31/1) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter bobot 100 biji dan nilai KKG rendah untuk semua karakter yang diamati.

Genotipe M200A11(32/3) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan tinggi tanaman serta nilai KKG tinggi pada karakter tinggi tanaman. Karakter umur berbunga, umur panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong pertanaman, total jumlah biji, bobot biji per tanaman, dan bobot 100 biji memiliki nilai KKG rendah. M200A17(13/6) menunjukkan nilai heritabilitas tinggi pada karakter tinggi tanaman dan bobot 100 biji serta nilai KKG rendah untuk semua karakter yang diamati. M200A17(18/5) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter bobot 100 biji dan nilai KKG tinggi pada karakter bobot 100 biji. Karakter umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah polong pertanaman, total jumlah biji, dan bobot biji per tanaman memiliki nilai KKG rendah. M200A12(6/5) memiliki nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan bobot 100 biji serta nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati.

M300A8(35/7) memiliki nilai KKG rendah untuk semua karkter yang diamati. M300A6(33/8) menunjukkan nilai heritabilitas tinggi pada karakter umur berbunga dan bobot 100 biji serta nilai KKG rendah pada semua karakter yang diamati. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Parameter Genetik Tanaman di Lahan Inokulasi Penyakit

Genotipe Parameter Rataan σ2p σ2g σ2e h2 KKG (%)

M100A25(5/3) Umur Berbunga 36,98 4,45 2,10 2,36 0,47(S) 3,91(R)

Umur Panen 95,84 6,54 0,34 6,19 0,05(R) 0,61(R)

Tinggi Tanaman 56,15 146,58 57,49 89,09 0,39(S) 13,50(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,38 1,88 0,07 1,80 0,04(R) 8,10(R)

Jumlah Polong / Tanaman 60,14 902,89 65,24 837,65 0,07(R) 13,43(R)

Total Jumlah Biji 112,88 3485,97 830,12 2655,84 0,24(S) 25,53(R)

Bobot Biji per Tanaman 17,27 81,84 12,48 69,36 0,15(R) 20,45(R)

Bobot 100 Biji 15,43 5,66 4,59 1,07 0,81(T) 13,89(R)

M100A6(31/1) Umur Berbunga 38,18 4,4 2,05 2,36 0,46(S) 3,75(R)

Umur Panen 95,32 4,37 0,11 4,26 0,02(R) 0,35(R)

Tinggi Tanaman 70,76 106,43 17,34 89,09 0,16(R) 5,89(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,7 1,78 0,07 1,7 0,04(R) 7,41(R)

Jumlah Polong / Tanaman 60,43 538,65 39,88 498,77 0,07(R) 10,45(R)

Total Jumlah Biji 119,32 2034,29 73,38 1960,92 0,04(R) 7,18(R)

Bobot Biji per Tanaman 18,62 52,9 4,06 48,84 0,08(R) 10,83(R)

Bobot 100 Biji 15,78 3,66 2,6 1,07 0,71(T) 10,21(R)

M200A11(32/3) Umur Berbunga 37,07 5,12 2,76 2,36 0,54(T) 4,48(R)

Umur Panen 95,11 4,53 0,39 4,15 0,09(R) 0,65(R)

Tinggi Tanaman 58,08 3529,24 3440,15 89,09 0,97(T) 100,99(T)

Jumlah Cabang Produktif 3,04 1,45 0,13 1,32 0,09(R) 12,02(R)

Jumlah Polong / Tanaman 59,45 679,02 65,31 613,71 0,10(R) 13,59(R)

Total Jumlah Biji 110,29 2453,84 67,44 2386,4 0,03(R) 7,45(R)

Bobot Biji per Tanaman 17,07 61,96 5,17 56,79 0,08(R) 13,32(R)

M200A17(13/6) Umur Berbunga 36,82 1,37 0,14 1,23 0,10(R) 1,01(R)

Umur Panen 95,15 2,77 0,52 2,25 0,19(R) 0,76(R)

Tinggi Tanaman 59,55 198,97 109,88 89,09 0,55(T) 17,6(R)

Jumlah Cabang Produktif 2,93 1,73 0,03 1,7 0,02(R) 5,54(R)

Jumlah Polong / Tanaman 52,85 871,07 33,43 837,65 0,04(R) 10,94(R)

Total Jumlah Biji 99,17 2944,25 288,41 2655,84 0,10(R) 17,13(R)

Bobot Biji per Tanaman 16,01 83,2 13,84 69,36 0,17(R) 23,24(R)

Bobot 100 Biji 16,36 6,05 4,99 1,07 0,82(T) 13,65(R)

M200A17(18/5) Umur Berbunga 36,73 4,27 1,91 2,36 0,45(S) 3,77(R)

Umur Panen 95,57 4,55 0,01 4,54 0,00(R) 0,10(R)

Tinggi Tanaman 60,97 176,23 87,14 89,09 0,49(S) 15,31(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,43 1,8 0,09 1,7 0,05(R) 8,87(R)

Jumlah Polong / Tanaman 58,5 686,52 3,24 683,28 0,00(R) 3,08(R)

Total Jumlah Biji 107,2 2562,17 227,66 2334,51 0,09(R) 14,07(R)

Bobot Biji per Tanaman 16,67 59,65 2,86 56,79 0,05(R) 10,15(R)

Bobot 100 Biji 17,48 261,03 259,96 1,07 1,00(T) 92,23(T)

M200A12(6/5) Umur Berbunga 36,77 6,22 3,86 2,36 0,62(T) 5,34(R)

Umur Panen 95,64 4,02 0,06 3,95 0,02(R) 0,27(R)

Tinggi Tanaman 59,49 159,34 70,25 89,09 0,44(S) 14,09(R)

Jumlah Polong / Tanaman 52,96 631,93 18,22 613,71 0,03(R) 8,06(R)

Total Jumlah Biji 98,32 2236,26 209,12 2027,14 0,09(R) 14,71(R)

Bobot Biji per Tanaman 15,02 48,68 3,07 45,61 0,06(R) 11,67(R)

Bobot 100 Biji 15,32 8,07 7 1,07 0,87(T) 17,27(R)

M300A8(35/7) Umur Berbunga 36,14 3,11 0,75 2,36 0,24(S) 2,39(R)

Umur Panen 95,27 3,39 0,24 3,15 0,07(R) 0,52(R)

Tinggi Tanaman 60,05 97,71 8,62 89,09 0,09(R) 4,89(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,2 1,53 0,07 1,47 0,04(R) 8,10(R)

Jumlah Polong / Tanaman 58,36 444,9 46,76 398,15 0,11(R) 11,72(R)

Total Jumlah Biji 107,09 1495,53 121,47 1374,06 0,08(R) 10,29(R)

Bobot Biji per Tanaman 15,82 34,27 0,15 34,12 0,00(R) 2,45(R)

Bobot 100 Biji 14,72 0,95 0,04 0,92 0,04(R) 1,27(R)

M300A6(33/8) Umur Berbunga 36,36 6,45 4,09 2,36 0,63(T) 5,56(R)

Umur Panen 95,67 5,7 0,16 5,54 0,03(R) 0,42(R)

Tinggi Tanaman 66,27 126,29 37,2 89,09 0,29(S) 9,2(R)

Jumlah Cabang Produktif 3,96 1,89 0 1,88 0,00(R) 0,92(R)

Jumlah Polong / Tanaman 52,8 457,83 1,39 456,43 0,00(R) 2,23(R)

Total Jumlah Biji 92,83 1522,56 54,83 1467,73 0,04(R) 7,98(R)

Bobot Biji per Tanaman 14,34 40,4 2,86 37,54 0,07(R) 11,79(R)

Bobot 100 Biji 15,38 2,77 1,7 1,07 0,61(T) 8,47(R)

Keterangan: (T): Tinggi, (S) Sedang , (R): Rendah

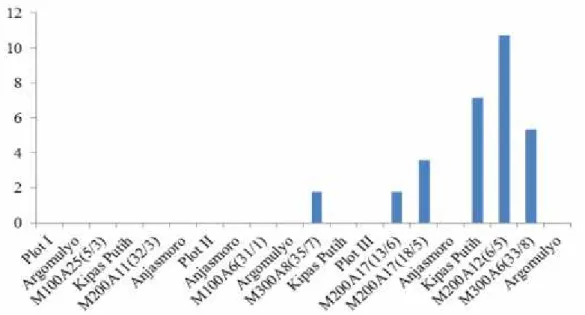

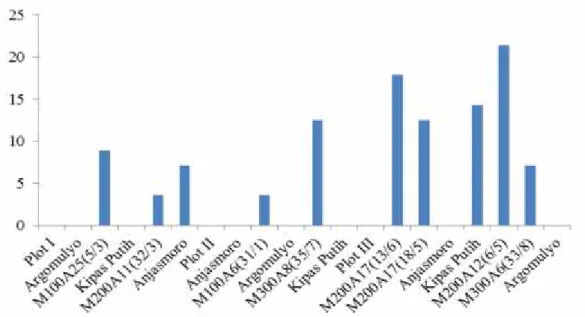

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval I (7 HSI) dapat dilihat pada Gambar 1. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 2 M300A8(35/7) sebesar 1,79%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 1,79%, M200A17(18/5) sebesar 3,57%, tetua Kipas Putih sebesar 7,14%, M200A12(6/5) sebesar 10,71%, M300A6(33/8) sebesar 5,36%.

Gambar 1. Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval I

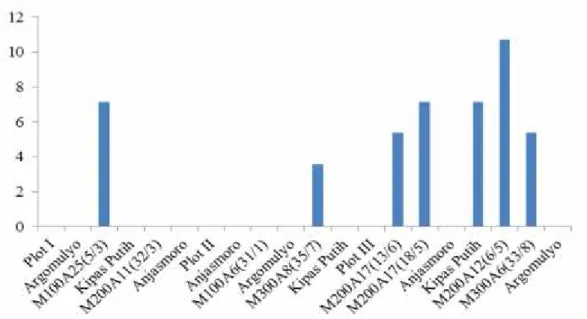

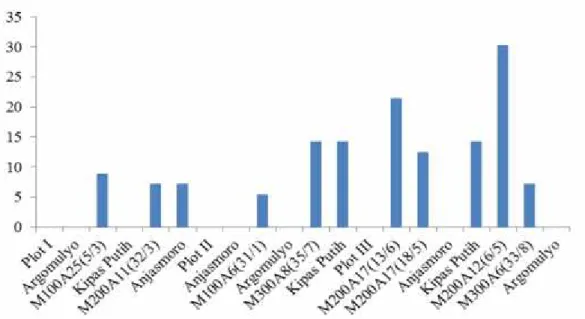

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval II (10 HSI) dapat dilihat pada Gambar 2. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 1 M100A25(5/3) sebesar 7,14%, plot 2 M300A8(35/7) sebesar 3,57%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 5,36%, M200A17(18/5) sebesar 7,14%, tetua Kipas Putih sebesar 7,14%, M200A12(6/5) sebesar 10,71%, M300A6(33/8) sebesar 5,36%.

Gambar 2. Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval II

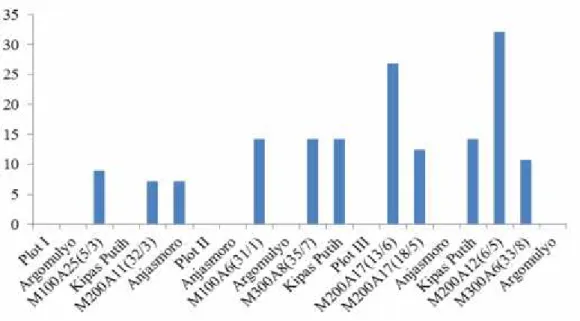

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval III (13 HSI) dapat dilihat pada Gambar 3. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 1 M100A25(5/3) sebesar 7,14%, plot 2 M300A8(35/7) sebesar 3,57%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 7,14%, M200A17(18/5) sebesar 8,93%, tetua Kipas Putih sebesar 14,29%, M200A12(6/5) sebesar 14,29%, M300A6(33/8) sebesar 7,14%.

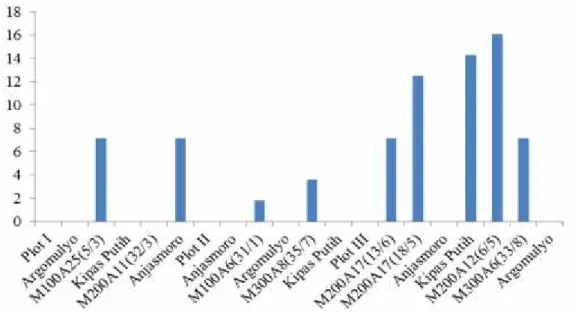

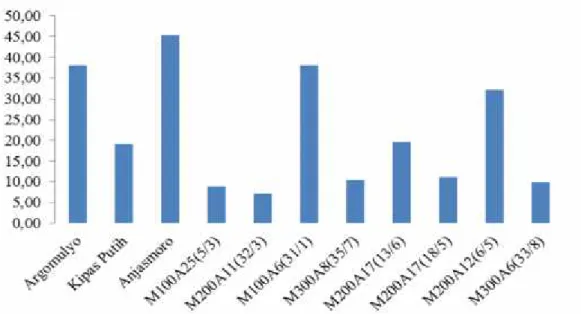

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval IV (16 HSI) dapat dilihat pada Gambar 4. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 1 M100A25(5/3) sebesar 7,14%, tetua Anjasmoro 7,14%, pada plot 2 M100A6(31/1) sebesar 1,79%, M300A8(35/7) sebesar 3,57%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 7,14%, M200A17(18/5) sebesar 12,50%, tetua Kipas Putih sebesar 14,29%, M200A12(6/5) sebesar 16,07%, dan M300A6(33/8) sebesar 7,14%.

Gambar 4. Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval IV

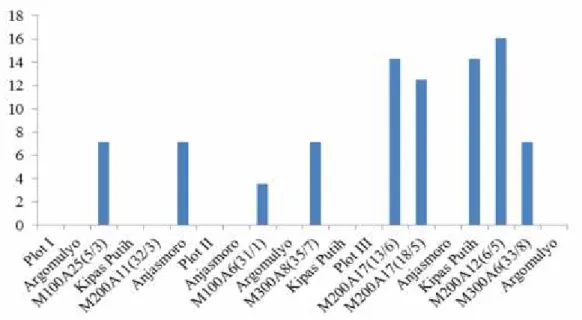

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval V (19 HSI) dapat dilihat pada Gambar 5. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 1 M100A25(5/3) sebesar 7,14%, tetua Anjasmoro 7,14%, pada plot 2 M100A6(31/1) sebesar 3,57%, M300A8(35/7) sebesar 7,14%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 14,29%, M200A17(18/5) sebesar 12,50%, tetua Kipas Putih sebesar 14,29%, M200A12(6/5) sebesar 16,07%, dan M300A6(33/8) sebesar 7,14%.

Gambar 5. Diagram Pengamatan Kejadian Penyakit Interval V

Hasil dari pengamatan kejadian penyakit pada Interval VI (22 HSI) dapat dilihat pada Gambar 6. menunjukkan bahwa terdapat serangan penyakit pada plot 1 M100A25(5/3) sebesar 8,93%, M299A11(32/3) sebesar 3,57%, tetua Anjasmoro 7,14%, pada plot 2 M100A6(31/1) sebesar 3,57%, M300A8(35/7) sebesar 12,50%, pada plot 3 terdapat serangan pada M200A17(13/6) sebesar 17,86%, M200A17(18/5) sebesar 12,50%, tetua Kipas Putih sebesar 14,29%, M200A12(6/5) sebesar 21,43%, dan M300A6(33/8) sebesar 7,14%.