2 2 2 2

2 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Disain dan tata letak:

Triana

Foto sampul muka:

Yus Rusila Noor Alue Dohong

Ucapan Terima Kasih dan Undangan

Secara khusus redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berperan aktif dalam terselenggaranya majalah ini. Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk mengirimkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada wadah pertukaran informasi tentang perlahanbasahan di Indonesia ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 dan hendaknya tidak lebih dari 2 halaman A4.

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada: Triana - Publication & Information Division

Wetlands International - Indonesia Programme

Jl. A. Yani No. 53 Bogor 16161, PO Box 254/BOO Bogor 16002 tel: (0251) 312-189; fax./tel.: (0251) 325-755

e-mail: publication@wetlands.or.id

Lahan basah (termasuk danau, sungai, hutan bakau, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, laguna, estuarin dan lain-lain) mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Lahan basah merupakan salah satu sumberdaya utama pendukung perekonomian dan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Penerbitan Warta Konservasi Lahan Basah ini dimaksudkan untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat akan manfaat dan fungsi lahan basah, guna kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Mudah-mudahan berbagai informasi yang disampaikan majalah ini dapat memperkuat dan mendukung terwujudnya lahan basah yang lestari melalui pola-pola pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan.

Warta Konservasi

Lahan Basah

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

DEWAN REDAKSI:

Penasehat: Direktur Jenderal PHKA; Penanggung Jawab: Sekretaris Ditjen. PHKA dan Direktur Program WI-IP;

Pemimpin Redaksi: I Nyoman N. Suryadiputra (WI-IP); Anggota Redaksi: Triana, Hutabarat, Juss Rustandi, Sofian Iskandar, dan Suwarno

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) diterbitkan atas kerjasama antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen. PHKA), Dephut dengan Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP), dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali, dan disebarluaskan ke lembaga-lembaga pemerintah, non-pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat yang terlibat/tertarik akan lahan basah. Pendapat dan isi yang terdapat dalam WKLB adalah semata-mata pendapat para penulis yang bersangkutan.

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 33333

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fokus Lahan Basah

Perbedaab Luas dan Pertambakan: Masalah di Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut ... 4

Konservasi Lahan Basah

Bantaran Kali Surabaya, Menyimpan Beraneka Ragam Tanaman Obat ... 6

Berita Kegiatan

CCFPI: Proyek Perubahan Iklim, Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia

“Kilas Balik Kegiatan Adaptasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Masyarakat

di Indonesia” ... 9-16 Berita-Berita Kegiatan Green Coast Project di Aceh-Nias:

Proyek Green Coast Fase I Berakhir ... 17 Burung-Air di Pesisir Nanggroe, Pasca Tsunami... 20

Berita dari Lapang

Kemungkinan Ancaman terhadap Potensi Satwa di Sepanjang Sungai Sebyar,

Aranday, Papua ... 22 Penghitungan Burung Air Asian di Indonesia, Bagian dari Kegiatan Asian Waterbird

Cencus 2007 ... 24 Bagan Percut, Habitat Burung yang Semakin Terpinggirkan ... 25 Menanam Pohon, Menuai Damai - Gerakan Menanam Satu Milyar Pohon ... 26

Flora dan Fauna Lahan Basah

Kangkari (Botia macrachanta), Ikan Hias Khas Perairan Tawar Palangka Raya ... 28

Dokumentasi Perpustakaan... 31

Kotak Katik Lahan Basah... 31

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 15 no. 1, April 2007

Dari Redaksi,Tidak terasa, usai sudah kegiatan terpadu pengelolaan lahan gambut yang bijaksana dan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan yang dinamai Climate Changes, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) ini telah berlangsung sejak tahun 2001 hingga 2007, dilaksanakan oleh Wetlands International - Indonesia Programme (WI-IP) bekerjasama dengan Wildlife Habitat Canada (WHC) atas dukungan dana dari Pemerintah Canada melalui CIDA. Proyek ini menekankan modalitas kegiatannya pada upaya untuk perlindungan lahan gambut yang masih baik serta merestorasi lahan gambut yang telah mengalami degradasi, pada saat yang sama dipadukan dengan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat.

Banyak sudah kegiatan dan hasil positif yang didapat, namun tentu saja pelestarian dan perbaikan lahan gambut tidak harus berhenti disini, adalah tanggung jawab kita semua untuk terus berfikir dan bertindak. Program terpadu antara seluruh stake

holders baik pemerintah, masyarakat, LSM, Institusi Pendidikan maupun Penelitian, sangatlah penting untuk terus

dipertahankan dan dikembangkan.

Secara singkat, kilas balik kegiatan CCFPI kami suguhkan pada lembar khusus CCFPI. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang kekayaan sumber lahan gambut yang kita miliki, bagaimana kondisinya saat ini, teknik-teknik pengelolaan yang tepat dan bijaksana, serta strategi langkah pengelolaannya ke depan.

∼ Redaksi ∼ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Daftar Isi

4 4 4 4

4 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Fokus Lahan Basah

4 4 4 4

4 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Perbedaan Luas dan Pertambakan:

Masalah di Suaka Margasatwa

Pelaihari Tanah Laut

Oleh:M. Arief Soendjoto1, Suyanto2

S

uaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut (SMPTL) merupakan salah satu dari tujuh kawasan konservasi diKalimantan Selatan; selain Taman Hutan Raya Sultan Adam, Cagar Alam Pulau Kaget, CA Gunung Kentawan, CA Teluk Kelumpang Selat Laut Selat Sebuku, Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut, dan TWA Pulau

Kembang (BKSDA V, 1998/1999). SMPTL terletak di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Penyipatan,

Kabupaten Tanah Laut.

Luas SMPTL sekitar 6.000 ha. Luas ini merupakan luas terakhir setelah beberapa kali perubahan. Pada mulanya luas SMPTL yang ditunjuk berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 64/Kpts/Um/2/1974, 13 Pebruari 1974 ini 50.000 ha. Maksud penunjukan SM adalah untuk melindungi berbagai jenis satwa liar, terutama rusa sambar (Cervus

unicolor) dan kijang kuning

(Muntiacus atheroides). Setelah ditata batas dan disesuaikan dengan kondisi

lapangan, SMPTL ditetapkan dengan SK Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/10/ 1975, 23 Oktober 1975, tetapi luasnya menjadi lebih kecil (35.000 ha). Pada perkembangan selanjutnya (SK Menteri Kehutanan No. 695/Kpts/II/1991, 11 Oktober 1991 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut) luas areal SM pun berubah lagi. Luas SMPTL hanya ± 6.000 ha, sedangkan lainnya untuk TWA Pelaihari Tanah Laut (± 1.500 ha) dan Hutan Produksi Terbatas (± 27.500 ha).

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 55555

Fokus Lahan Basah

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 55555

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

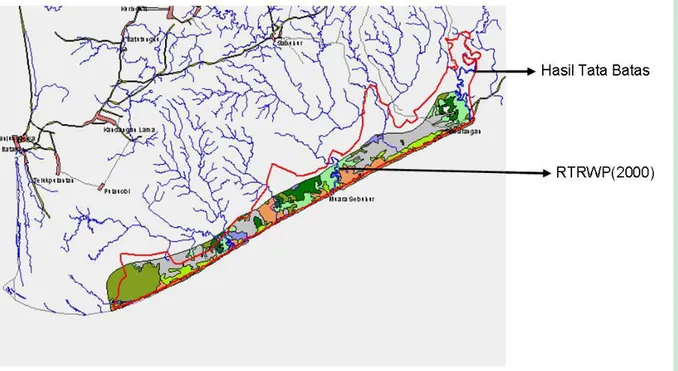

Ternyata luas yang disebutkan dalam SK Menteri Kehutanan ini bukan luasan terakhir. Berdasarkan pada Peta RTRWP (2000) luas SMPTL 5.557,51 ha, sedangkan berdasarkan pada Peta Tata Batas luas SMPTL ini 7.557 ha (Dishut Tala dan LPM Unlam, 2006). Gambar 1 menunjukkan batas areal menurut Peta RTRWP dan menurut Peta Tata Batas.

Tentunya perbedaan luas ini

berdampak negatif. Peluang terjadinya silang sengketa antar-pihak dalam pemanfaatan ruang akan sangat besar. Pada saat ini saja, setidaknya ada tiga pihak yang memanfaatkan ruang, yaitu masyarakat sekitar (yang berdomisili di Desa Swarangan, Desa Sabuhur, Desa Kandangan Lama), BKSDA Kalimantan Selatan, dan PT Inhutani III.

Dishut Tala dan LPM Unlam (2006) melaporkan bahwa dari pengukuran Peta Tata Batas, sekitar tiga per empat luas SMPTL adalah lahan basah. Lahan basah ini antara lain berupa hutan rawa, hutan mangrove, dan pertambakan. Secara rinci luas penutupan lahan di SMPTL disajikan pada Tabel 1.

Hutan rawa SMPTL didominasi galam (Melaleuca cajuputi). Hutan ini terletak di belakang pantai berpasir dan paling dekat berjarak sekitar 50 m dari bibir pantai (garis pertemuan pantai dengan air laut). Pada musim kemarau, hanya sebagian kecil saja areal hutan yang masih digenangi air tawar. Sebaliknya, pada musim hujan areal hutan digenangi air.

Pertambakan terkonsentrasi di sebelah kiri (timur laut) muara Sungai Sanipah. Sebelum dibangun (sekitar tahun 1987 oleh masyarakat Bugis yang bertempat tinggal di Desa Kandangan Lama), areal tambak itu adalah hutan rawa galam. Masyarakat mematikan galam dengan cara mengalirkan air laut ke areal hutan. Setelah galam mati (sekitar 3 bulan setelah pengaliran air laut), komoditas perikanan (bandeng, udang) pun mulai dibudidayakan.

Bersih tidaknya areal dari tunggak galam merupakan prasyarat dalam budidaya komoditas perikanan tersebut. Pada areal yang tunggak-tunggaknya belum dibersihkan, masyarakat membudidayakan bandeng. Sementara itu, pada areal yang tunggak-tunggak galamnya sudah dibersihkan, masyarakat membudidayakan udang. Penebaran bibit biasa dilakukan pada bulan September dan pemanenan hasilnya pada bulan Maret-April.

Tidak ada desain khusus yang diterapkan pada pertambakan di areal bekas hutan rawa galam; seperti halnya penerapan tumpangsari di tambak bekas hutan mangrove. Tidak mengherankan, apabila kemudian pertambakan di areal bekas hutan rawa pun merosot. Pada awal pengusahaan luas tambak di dalam SMPTL mencapai 400 ha. Namun, sejak tahun 1995/1996 sebagian besar tambak tidak produktif lagi, sehingga yang tersisa tidak sampai 100 ha. Bahkan dari interpretasi citra landsat, luas tambak pada tahun 2006 hanya 54,93 ha.

Walaupun bermanfaat dalam peningkatan pendapatan masyarakat, pengusahaan tambak di SMPTL tentu saja menyalahi peraturan. Namun, sampai sekarang belum ada tindakan konkrit dari pihak berwenang (dalam hal ini, BKSDA Kalimantan Selatan) untuk mengatasi masalah ini. Adanya jalan tanah yang dibangun melintasi SMPTL dan

menghubungkan Desa Kandangan Lama dengan muara Sungai Sanipah

membuktikan bahwa pengusahaan tambak di SMPTL disetujui oleh pihak berwenang (seperti Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Laut). zz

Daftar Pustaka

BKSDA V. 1998/1999. Informasi Kawasan

Konservasi di Propinsi Kalimantan Selatan.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V, Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru.

Dishut Tala dan LPM Unlam. 2006. Laporan

Hasil Penelitian Kawasan Suaka Margasatwa Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2006 (Kajian Kondisi Aktual Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut).

Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

1 Guru Besar Konservasi Flora Fauna, Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat 2 Dosen Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat

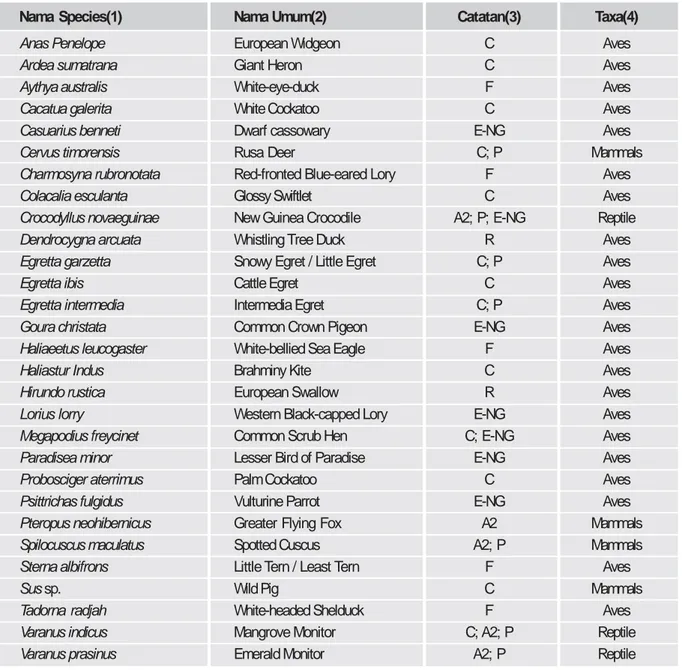

Tabel 1. Penutupan lahan di SMPTL pada Peta Tata Batas

No. Penutupan lahan Luas (ha) Luas (%)

1 Daerah pesisir/hutan pantai 395,65 5,23 2 Hutan rawa 4.294,72 56,83 3 Hutan mangrove 1.321,50 17,49 4 Semak belukar 1.457,70 19,29 5 Ladang 30,00 0,40 6 Pertambakan 54,93 0,73 7 Permukiman 2,50 0,03 Jumlah 7.557,00 100,00

6 6 6 6

6 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Konservasi Lahan Basah

Bantaran Kali

SURABAYA

Menyimpan Beraneka ragam

Tanaman Obat

Oleh:

Amirudin Mutaqien*

D

i Bantaran Kali Surabayayang membentang sejauh 41 km antara Kabupaten Mojokerto sampai Kota Surabaya teridentifikasi memiliki lebih dari 100 jenis tumbuhan berkhasit obat yang umum digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran kali secara turun temurun. Dari obat Koreng, disentri, gangguan saluran kencing, kanker payudara, hingga jamu kuat lelaki, semua dengan mudah dapat dijumpai di bibir Sungai/Kali Surabaya yang juga dimanfaatkan oleh 3 juta manusia Surabaya sebagai bahan Baku air Minum. Sebagian masyarakat yang tinggal di Bantaran masih setia memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Namun keberadaannya kini terancam oleh tumbuhnya pemukiman liar dan gudang.

Kali Surabaya adalah bagian dari Sungai Brantas, terbentang 41 km dari Bendungan Lengkong – Mlirip Kabupaten Mojokerto melewati Wilayah Gresik, Sidoarjo dan berpangkal pada Dam Jagir di Kota Surabaya. Keberadaannya sangat vital bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai karena menyimpan berbagai potensi. Selain menjadi habitat bagi puluhan jenis ikan air tawar, reptilia air, burung air dan sumber bahan baku air minum PDAM, dari penelitian Ecoton pada tahun 1999 – 2001 teridentifikasi lebih dari 100 jenis tumbuhan berkhasiat obat yang tumbuh pada bantaran Kali Surabaya. Namun keberadaannya saat ini terancam oleh tumpang tindihnya pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan Bantaran Kali Surabaya adalah sebagai berikut :

• Tanah Tegalan/perkebunan jagung, kacang tanah, pisang dan pepaya • Tempat Pembuangan Sampah • Instalansi pompa air industri kertas • Pemukiman warga

Kawasan pemukiman yang semula merupakan daerah resapan air hujan sebelum masuk kebadan sungai, kini dipadati pemukiman permanen (hampir 80% kawasan ini sejak tahun 1995 telah berubah menjadi kawasan terbangun). Diubahnya bantaran sungai sebagai pemukiman berdampak pada :

1. Terkikisnya lapisan tanah pada bantaran sungai, sehingga meningkatkan kekeruhan air TSS/ total suspended solid Kali Surabaya 3. Hilangnya keanekaragaman

tanaman TOGA yang belum diketahui banyak oleh masyarakat.

POTENSI TUMBUHAN OBAT

Teridentifikasi 100 lebih jenis tumbuhan semak belukar yang memiliki khasiat obat. Penelitian ini dilakukan pada 10 lokasi (1. Pasinan, 2. Wringinanom,3. Bambe, 4. Legundi, 5. Larangan, 6. Driyorejo, 7. Cangkir, 8. Ngambar, 9. Warugunung, 10. Karang Pilang) dan pada masing-masing lokasi dilakukan analisa vegetasi dengan menarik 3

-10 garis tegak lurus sungai sampai pemukiman warga dan

mengidentifikasi tanaman yang ada dalam garis transek.

Beberapa jenis tanaman yang sering dimanfaatkan oleh warga Bantaran kali Surabaya, antara lain :

1. Anting-Anting Acalypha indica

SI BIANGNYA REMATIK DAN ASAM URAT INI juga biasa disebut kucing-kucingan, merupakan gulma yang sering dijumpai di bantaran Kali Surabaya, disamping pohon-pohon pisang dan rerumputan tegalan, menempel di tepian got, sangat umum ditemukan liar di pinggir jalan. Tumbuhan semusim, tegak, tinggi 30-50 cm, bercabang, berambut halus. Daun tunggal, bertangkai panjang. Tanaman ini disebut kucing-kucingan sebab, kucing sangat menyukai akar-akar nya. Bisa dicoba dengan menjemur bagian akar dan memberikannya pada kucing anda maka dengan bernafsu kucing akan menggunyahnya. Dalam beberapa penelitian akar Anting-anting atau kucing-kucingan dapat memperbaiki fungsi ginjal pada kucing.

Rasanya pahit, sifatnya menyejukkan (astrigen). Berkhasiat anti radang, peluruh kencing (diuretik), pencahar, dan penghenti pendarahan

(hemostatis). Daun dan bagian batangnya dipercaya masyarakat dan sering dimanfaatkan sebagai obat pengurang rasa sakit Radang Leher Rahim serta untuk Rematik dan

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 77777

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konservasi Lahan Basah

kesemutan (persendian kaku/mati rasa). Cuci satu tumbuhan segar (berikut akarnya), rebus dalam 5 gelas air sampai mendidih hingga air menjadi 2 gelas.

2. Tapak Liman Elephantropus scaber

ORANG SERING MENYEBUTNYA VIAGRA JOWO, merupakan tanaman liar tegalan, dijumpai pada lerengan bantaran kali di Desa Ngambar Kab Gresik, tumbuhnya seperti menempel pada tanah. Daunnya berwarna hijau tua agak kasar, permukaannya berbulu halus, panjang tidak kurang dari 25 cm, tepi bergerigi. Bunga berwarna unggu dan buahnya keras berwarna hitam.

Tapak Liman terasa pahit, pedas, sejuk, penurun panas, antibiotika, anti radang, peluruh air seni,

menghilangkan pembengkakan dan menetralkan racun. Di Asia bagian Utara Asia Tenggara Tapak Liman digunakan sebagai obat kuat pengganti viagra karena stigmaterol yang memacu pembentukan hormon kejantanan, kandungan stigmaterol juga dapat membentuk hormon progesteron, memacu gairah pria, melancarkan peredaran darah, mencegah kehamilan, melancarkan air seni. Lupeol, Isodeoxyelephantopin, 11, 13 Dihydrodeoxoxyelephantopin, asam amino senyawa sesquiterpenoid hasil reduksi deoxyelephantopin merupakan senyawa anti tumor, peradangan akibat bakteri, antibiotik terhadap staphylococcus penyebab keputihan.

Untuk mengatasi keputihan 2 tanaman tapak liman sedang (akar, batang, daun) direbus dengan 2 gelas air sampai airnya tinggal setengah, minum ramuan ini dua kali sehari. Sedangkan untuk penyakit Anemia 7 Helai daun tapak liman dicuci bersih dan ditumbuk sambil diberi sedikit garam. Kemudian seduh dengan 1 gelas air, tambahkan sedikit gula aren. Minum 1 hari sekali.

3. Patikan Kebo Euphorbia hirta

Tumbuhan semak-semak ini banyak dijumpai disela rerumputan, bebatuan, tempat terbuka, termasuk terna tegak memanjat, batang berambut, warna batang merah kecoklatan, tinggi mencapai 50 cm (dibantaran Kali Surabaya umum dijumpai dengan tinggi tak kurang dari 30 cm), daun lonjong meruncing dengan tepi bergerigi.

Semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai obat dengan cara dikeringkan atau berupa tanaman segar. Rasa agak pahit dan asam, sejuk, sedikit toksik (beracun), anti inflamasi, peluruh air seni, menghilangkan gatal (antipruritik). Untuk sakit disentri 15-24 gram patikan kebo ditambah gula pasir (bila disentri berdarah) ditambah air secukupnya , ditim, minum.

Untuk Gejala Bronkitis 1/2 ons daun patikan kebo direbus dengan 1 gelas, setiap 2 jam sekali minum air rebusannya sebanyak 3 sendok makan bersama sedikit madu murni (untuk anak cukup satu sendok saja). Baik juga untuk radang usus gangguan pencernaan, 15 gram patikan kebo direbus dengan 1 gelas air. Minum rebusannya 1x sehari sekaligus (paling baik dari tanaman patikan kebo yang belum berbungga karena masih banyak getahnya).

4. Bandotan Ageratum conyzoides

Tumbuhan ini tumbuh liar di bibir sungai, tegalan dan halaman rumah, apabila di remas perlahan akan menimbulkan bau lebus wedus gibas, oleh karena itu tumbuhan ini juga sering disebut ki bau, wedusan ataupun jukut bau. Tingginya antara 30-90 cm, bercabang, batang berambut kasar, daun hijau tua dan kasap bila diraba permukaannya, bunga putih.

Bagian yang digunakan untuk obat adalah herba (bagian diatas tanah) dan akar.

Herba yang digunakan berupa herba segar atau yang telah di keringkan.

Sifat dan Khasiat

Herba ini rasanya sedikit pahit, pedas, dan sifatnya netral. Bandotan berkhasiat stimulan, tonik, peredah demam (antipiretik), antitoksik, menghilangkan pembengkakan, menghentikan pendarahan (hemostatis), peluruh haid (emenagog), tonik, peluruh kencing (diuretik), dan peluruh kentut (Karminatif).

Herba bandotan berkhasiat untuk pengobatan:

• Badan lelah sehabis bekerja keras • Tumor rahim

• Mencegah kehamilan • Perut kembung • Sakit Tenggorokan • Pegal linu, keseleo

Cara Pemakaian

Tumor rahim

Rebus 30 - 60 g daun bandotan segar atau 15-30 g herba kering dalam tiga gelas air sampai tersisa menjadi satu gelas, herba segar dapat juga ditumbuk. Air rebusan atau air perasannya diminum satu gelas perhari.

Badan Lelah dan Perut Kembung 20 helai daun bandotan, dan 10 helai daun pecut kuda, rebus dalam tiga gelas air hingga tersisa 1 gelas.

Perawatan Rambut

Tumbuk batang dan daun sampai halus. Oleskan hasil tumbukan keseluruh kulit kepala dan rambut. Tutup kepala dengan sepotong kain, biarkan selama 2-3 jam. Selanjutnya bilas rambut dengan air hangat dan keramas sampai bersih. Lakukan 1 atau 2 minggu sekali. Sakit Tenggorokan

30-60 bandotan segar ditumbuk halus, peras dan saring dengan menambahkan gula batu. Aduk sampai rata. Minum 2 ramuan dan lakukan 3 kali sehari.

8 8 8 8

8 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Berita Kegiatan

Pengobatan dengan tumbuhan obat ditujukan untuk:

• Memperkuat jaringan yang terserang penyakit serta memperbaiki kerusakannya. • Menghentikan pendarahan (anti

hemostatik).

• Menghilangkan/menetralkan racun (anti toxic).

• Mengilangkan radang/bengkak (anti radang/anti inflasi).

• Menghilangkan rasa sakit (analgesik/anti piretik).

• Menghilangkan demam/menurun-kan temperatur tubuh (anti piretik). • Membersihkan darah dengan

meningkatkan sifat phagoctye. • Meningkatkan daya tahan tubuh

(immunotherapy).

• Menghentikan pertumbuhan sel kanker (anti neoplastik/sitostatika). Tumbuh-tumbuhan lainnya juga dikenal baik oleh masyarakat bantaran seperti ciplukan dan permot yang memang menjadi makanan ringan, ternyata memiliki khasiat untuk mengurangi pegal. Daun encok, berkhasiat menghilangkan sakit kepala, pinggang dan nyeri persendian, tempelkan daun encok pada bagian yg terasa sakit . Daun Sarap untuk panas tinggi dan kejang pada Balita, dan banyak lainnya.

Namun sayangnya keberadaan tumbuhan ini saat in terancam oleh banyaknya pemukiman liar (yang memiliki ijin dari Dinas Pengairan DPU Jawa Timur) yang berdiri diatas

bantaran sungai yang seharusnya diperuntukkan sebagai perlindungan/ konservasi DAS Daerah Aliran Sungai. Pemukiman yang berdiri dibantaran sungai mulai sekarang harus dibatasi keberadaannya, bahkan bantaran sungai di desa Bambe yang semula merupakan daerah resapan air diubah menjadi perkampungan. Kondisi serupa juga mulai menjamur di Desa Bambe, Desa Ngambar, Desa Cangkir, dan Desa Driyorejo. Dampak hilangnya tumbuhan bantaran sungai adalah meningkatnya sedimentasi dan kekeruhan badan air kali Surabaya sehingga menurunkan kualitasnya. Untuk melindungi badan air Kali Surabaya maka instansi terkait dalam hal ini : 1. Perum Jasa Tirta pengelolaan fisik

Kali Surabaya

2. Dinas Pengairan DPU/Tingkat I Jawa Timur,

3. Gubernur Selaku penanggung jawab pengelolaan Kali Surabaya harus menetapkan daerah-daerah yang merupakan kawasan konservasi resapan air di Sepanjang Kali Surabaya sehingga setiap orang dilarang mendirikan bangunan diatasnya, sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati di bantaran dan kualitas Kali Surabaya.

UPAYA PERLINDUNGAN

Langkah awal untuk upaya Perlindungan keanekaragaman hayati Tumbuhan Obat Kali Surabaya, maka Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton bekerja sama dengan Yayasan KEHATI menyelenggarakan Program

Upaya Pemasyarakatan Tanaman Obat Bantaran Kali Surabaya, dengan sasaran masyarakat bantaran Kali Surabaya di Kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Kota Surabaya yang meliputi kegiatan: 1. Temu Rakyat.

2. Pengenalan Tanaman Obat dan Keanekaragaman Hayati Bantaran Kali Surabaya.

3. Workshop Strategi Pemulihan Keanekaragaman Hayati Kali

Surabaya dengan Toganisasi Seminar Pengenalan Tanaman Obat dan keanekaragaman Hayati Kali Surabaya.

4. Pembuatan Poster dan Buku Panduan Tumbuhan Obat Kali Surabaya. 5. Pameran Foto dan Poster TOGA dan

Keanekaragaman Hayati Kali Surabaya.

6. Lomba Menggambar tentang TOGA SLTP di Bantaran Kali Surabaya. Program ini Bertujuan untuk : 1. Mengenalkan Pentingnya

keanekaragaman Hayati di Kali Surabaya dan daya dukungya pada kehidupan manusia.

2. Mengenalkan pentingnya tanaman obat bantaran Kali Surabaya sebagai bagian dari keanekaragaman hayati, dan

3. Memasyarakatkan manfaat Toga dan menyusun Strategi pengelolaan Potensi TOGA di Bantaran Kali Surabaya. zz

Manajer Pendidikan Lingkungan ecoton Lembaga Kajian Ekologi dan KonservasI Lahan Basah

Inventarisasi nama-nama tumbuhan dari jenis daun yang mereka kenali. Kegiatan bersama pelajar SMP, untuk

mengenali keanekaragaman hayati di Kali Surabaya Tapak Liman (Elephantropus scaber)

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 99999

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia (CCFPI)

eatlands in Indonesia (CCFPI)

eatlands in Indonesia (CCFPI)

eatlands in Indonesia (CCFPI)

eatlands in Indonesia (CCFPI)

DEWAN REDAKSI Pemimpin Redaksi

Yus Rusila Noor

Anggota Redaksi

Alue Dohong Achmad Alimie

Alamat Kantor Proyek CCFPI:

Kalimantan Jl. Menteng 25 No. 31 Palangkaraya 73112 Kalimantan Tengah Tel/Fax: 0536-3229058 E-mail: aluedohong@yahool.com Sumatera Jl. A. Tholib RT 03 No. 8 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Jambi 36124 Tel: 0741 60431 Bogor Wetlands International-Indonesia Programme Jl A. Yani No 53 Bogor 16161 P.O. Box 254/BOO, Bogor 16002 Tel: 0251-312189; Tel/Fax: 0251-325755 E-mail: co_ccfpi@wetlands.or.id http://www.wetlands.or.id

(Foto:Yus Rusila Noor /Dok.CCFPI)

“Kilas Balik Kegiatan Adaptasi

dan Pengelolaan Lahan Gambut

Berbasis Masyarakat di Indonesia

(Proyek CCFPI)”

Oleh:Yus Rusila Noor (biodiversity@wetlands.or.id) Jill Heyde (jill.heyde@gmail.com)

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 99999

P

ara pembaca yang berbahagia, tanpa terasa sudah lebih dari

3 tahun terakhir ini kami menemani para pembaca dengan

berbagai informasi mengenai isu lahan gambut, perubahan

iklim dan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki

kondisi serta ekosistem penting tersebut di Indonesia. Berbagai

informasi yang kami sajikan tersebut adalah merupakan salah satu

kegiatan yang kami laksanakan melalui Proyek Climate Change,

Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI). Sayangnya, meskipun

bahasan mengenai lahan gambut dikaitkan dengan perubahan iklim

sebenarnya baru saja dimulai, namun dengan sangat terpaksa kami

harus meninggalkan para pembaca karena telah selesainya kegiatan

Proyek CCFPI. Meskipun demikian, kita masih bisa bertukar

informasi dalam media kita ini, walaupun tidak dalam rubrik khusus

sebagaimana yang kita lakukan selama tiga tahun terakhir ini.

Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita lakukan selama

ini, edisi terakhir rubrik khusus ini akan menyajikan kilas balik

mengenai kegiatan Proyek CCFPI. Mudah-mudahan tulisan ini bisa

memberikan manfaat.

10 10 10 10

10 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

10 10 10 10

10 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Peranan lahan gambut sebagai sumber mata pencaharian masyarakat serta fungsinya dalam stabilisasi hidrologi dan iklim sebenarnya telah banyak disadari oleh sebagian kalangan di Indonesia, baik institusi pemerintah, non-pemerintah maupun institusi pendidikan. Sejauh ini, berbagai studi dan program telah dilakukan di lahan gambut, baik melalui pendekatan penelitian murni dan aplikatif maupun berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di lapangan. Salah satu kegiatan yang

dilaksanakan berkaitan dengan restorasi dan pengelolaan lahan gambut adalah melalui Proyek Climate

Change, Forests and Peatlands in Indonesia (CCFPI) yang didanai oleh

Canada Climate Change Development Fund (CCCDF) melalui Canadian International Development Agency (CIDA). Kegiatan tersebut menyentuh berbagai sektor yang terkait dengan perlindungan lahan gambut dengan pendekatan utama pada fasilitasi inisiatif masyarakat lokal untuk melindungi berbagai fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari hutan dan lahan gambut. Kegiatan dilaksanakan di Propinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi.

Untuk menjalankan berbagai tujuan dan pendekatan tersebut, program dilaksanakan dengan penekanan pada dukungan untuk pengembangan berbagai inisiatif masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut, termasuk inisiatif masyarakat dalam

mengembangkan alternatif sumber mata pencaharian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta upaya untuk merestorasi lahan dan hutan gambut yang telah terlanjur rusak. Dukungan tersebut disokong dengan pengadaan dukungan teknis yang memadai, melalui pengumpulan

berbagai kegiatan dan kearifan yang selama ini telah dilaksanakan dan memberikan hasil yang baik serta pengembangan metodologi untuk memperkirakan kandungan karbon disekitarnya. Disisi lain, fasilitasi juga dilakukan dengan mengangkat berbagai pengalaman praktis, kearifan dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pengelolaan lahan gambut untuk disandingkan kedalam berbagai kebijakan terkait di tingkat wilayah maupun nasional atau bahkan di tingkat regional dan internasional.

Kilas Balik Pelaksanaan dan Pencapaian Kegiatan

Adaptasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis

Masyarakat (Proyek CCFPI)

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1111111111

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1111111111 DUKUNGAN KEGIATAN EKONOMI

MASYARAKAT TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN

Salah satu tujuan penting dari pelaksanaan kegiatan ini adalah memfasilitasi peletakan landasan yang memadai bagi masyarakat untuk dapat mengidentifikasi berbagai alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan dipadukan dengan kegiatan

pengelolaan lahan gambut serta restorasi lahan gambut yang terlanjur telah mengalami kerusakan. Sebagian besar kegiatan terkait dengan ekonomi masyarakat dilakukan melalui kerjasama dengan LSM setempat.

Melalui berbagai pertemuan yang digagas oleh masyarakat dan diikuti oleh institusi di tingkat desa, kelompok masyarakat kemudian menentukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di

kelompoknya. Berbagai inisiatif yang muncul kemudian diselaraskan dengan pola bantuan yang diintroduksi oleh Proyek, yaitu melalui pola Kredit Mikro terkait Lingkungan yang di dunia internasional belakangan ini dikenal sebagai pendekatan Bio-rights. Melalui pola ini, dukungan diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang harus dimanfaatkan sebagai modal usaha. Sebagai kompensasinya, masyarakat peminjam diwajibkan untuk melakukan penanaman pohon jenis tertentu sesuai kesepakatan, dan jumlahnya setara dengan nilai pinjaman serta disetujui bersama (misalnya satu batang pohon untuk setiap nilai pinjaman Rp.2.500). Bibit pohon harus disediakan sendiri oleh masyarakat (biasanya banyak terdapat disekitar tempat tinggal mereka) dan dilarang menggunakan uang pinjaman untuk membeli bibit. Melalui perjanjian yang disaksikan oleh aparat pemerintah setempat, disebutkan bahwa masyarakat wajib untuk memelihara tanaman tersebut hingga tumbuh baik, dan mengganti tanaman yang mati. Pada waktu tertentu yang telah disepakati (biasanya 3 – 5 tahun), akan dilakukan evaluasi terhadap laju lulus hidup seluruh tanaman, dan jika ternyata jumlah tanaman yang hidup lebih dari

persentase tertentu yang disepakati (misalnya 60 – 70%), maka peminjam akan dibebaskan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman. Sementara itu, jika persentasenya kurang, maka beban pinjaman yang harus dikembalikan adalah setara dengan jumlah tanaman yang mati. Dalam perkembangan selanjutnya, atas inisiatif dari masyarakat sendiri, meskipun berdasarkan prinsip yang sama, pola bantuan tersebut dimodifikasi. Pada pola lama, karena jumlahnya yang terbatas, sebagian masyarakat berpendapat bahwa bantuan tersebut hanya menyentuh dan menguntungkan sebagian anggota masyarakat tertentu saja, karena jika tanamannya berhasil tumbuh melebihi ketentuan maka kewajiban mengembalikan uang akan dihapus. Pada pola baru, masyarakat menginginkan agar pinjaman dirubah menjadi pinjaman lunak tanpa bunga, dan sebagai kompensasinya, besaran bunga akan diganti dengan kewajiban untuk menanam pohon yang

jumlahnya setara dengan jumlah pinjaman, dan kemudian memeliharanya hingga tumbuh dengan baik. Pada periode tertentu yang telah disepakati, peminjam diwajibkan untuk mengembalikan cicilan pinjaman, yang kemudian akan diberikan sebagai pinjaman bergulir bagi peminjam baru.

Gagasan yang ingin dicapai adalah bahwa pada jangka panjang masyarakat bisa memperoleh penghasilan dari tanaman yang ditanamnya (seluruh tanaman menjadi milik penanam) dan pada saat yang sama kewajiban untuk merestorasi lingkungan juga dapat dilaksanakan. Untuk mengatasi kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek, pemafaatan bantuan sebagai modal usaha diharapkan dapat menutupi kebutuhan sambil menunggu hasil tanaman. Melalui pola dukungan tersebut, sekitar 100 kelompok masyarakat beranggotakan sekitar 10 -15 orang telah ikut berpartisipasi. Selain itu, ratusan orang lainnya juga terlibat sebagai pemasok atau pembantu

usaha. Hasil yang dicapai oleh para anggota kelompok cukup beragam. Sementara hampir seluruh anggota kelompok telah berhasil melaksanakan kewajibannya untuk menanam tanaman kompensasi, sebagian besar anggota kelompok juga telah menikmati hasil usaha ekonominya dan telah bergulir menjalankan usaha yang lebih besar. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menjalankan usahanya dibidang pertanian sayuran, peternakan ayam dan industri rumah tangga pembuatan makanan. Namun demikian, adapula kelompok yang masih tertatih-tatih dan memerlukan dukungan lebih lanjut. Perhatian lebih memang selayaknya diberikan kepada kelompok ini, karena sebagian besar dari mereka adalah para pembalak kayu di hutan yang kemudian berhenti dan menjalankan usaha baru dengan dukungan program ini. Sayangnya, adapula anggota kelompok yang tidak berhasil usahanya karena biaya operasional yang dikeluarkan melebihi dukungan yang diberikan. Mereka umumnya menjalankan usaha dibidang pemeliharaan ikan

yang memerlukan input biaya besar untuk pembelian pakan. Untuk kelompok tersebut opsi pengurangan hingga penghapusan kewajiban pembayaran pinjaman dapat dilakukan sesuai kondisi yang ada.

12 12 12 12

12 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

12 12 12 12

12 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah RESTORASI HIDROLOGI LAHAN GAMBUT

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, pembukaan lahan gambut telah menimbulkan berbagai pengaruh negatif terhadap lingkungan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena seringkali dalam pembukaan lahan gambut tersebut kemudian disertai dengan pembangunan saluran, dengan tujuan untuk

melakukan pengeringan di lokasi yang akan digarap. Selain itu, saluran juga dibangun sebagai sarana irigasi dan transportasi serta dalam banyak kasus digunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan kayu tebangan. Pembuatan saluran tersebut pada dasarnya akan merugikan karena merubah sifat alami lahan gambut yang selalu tergenang secara permanen. Dampak yang sangat nyata adalah mengeringnya lahan gambut sehingga menjadi rawan kebakaran. Sayangnya, di beberapa lokasi yang telah diambil tegakan vegetasinya dan cenderung ditinggalkan, sejauh ini belum ada upaya untuk menghentikan keluarnya air dari lahan gambut, sehingga kerusakan dan kekeringan lebih jauh menjadi ancaman yang sangat besar. Mempertimbangkan kondisi tersebut diatas, salah satu inisiatif yang dilakukan oleh program ini adalah melakukan upaya restorasi ekosistem gambut dengan cara melakukan penyekatan pada saluran yang tidak lagi digunakan oleh masyarakat. Gagasan dasarnya sebenarnya sangat sederhana, dimana pada saluran yang disekat tersebut air akan tertahan dan kemudian meresap hingga meluber ke lahan gambut di sampingnya, dan dengan demikian akan menyebabkan lahan gambut tersebut akan kembali basah, sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Selain itu, diharapkan vegetasi asli gambut yang teradaptasi dengan kondisi basah akan kembali dapat tumbuh di lokasi tersebut.

Secara teknis, terdapat berbagai pilihan untuk melakukan penyekatan, baik melalui penerapan teknologi modern yang padat modal maupun teknologi tradisional yang telah dimiliki masyarakat secara turun temurun. Namun program ini memilih untuk melakukannya melalui penggalian inisiatif bersama masyarakat.

Meskipun prosesnya memakan waktu yang lebih panjang, tetapi tingkat keterpaduan dan keberlanjutannya dapat dipertahankan jauh lebih panjang. Melalui pendekatan partisipatif sebagai landasan utama, program menawarkan gagasan umum berupa penyekatan saluran yang harus diintegrasikan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, dengan menggunakan pola dukungan mikro-kredit yang telah dikembangkan di wilayah lain. Dalam skala besar, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di areal lahan gambut satu juta hektar, Kalimantan Tengah; sementara dalam skala yang lebih kecil dilaksanakan di areal lahan gambut Sungai Puning, Kalimantan Tengah dan Merang – Kepahyang, Sumatera Selatan. Di areal lahan gambut satu juta hektar, sebanyak 7 buah sekat telah dibangun di Saluran Primer Utama dengan lebar saluran rata-rata sekitar 30 meter, lebar ruang sekat 15 meter dan kedalam 10 – 12 meter. Tidak kurang dari 15.000 karung berisi tanah liat dibenamkan diantara ruang sekat yang dilapisi geotextile guna menahan air larian. Sejauh yang kami

tahu, inilah satu-satunya sekat di dunia yang berukuran besar dan dibangun di lahan gambut dengan mengandalkan tenaga dan keahlian masyarakat setempat. Untuk memberikan pengaruh lingkungan yang lebih baik, ribuan pohon lokal ditanam di pinggir saluran dan di atas ruang sekat, termasuk tanaman air, yang diharapkan dapat menangkap partikel lumpur, sehingga dalam jangka panjang dapat menutup saluran secara alami. Seluruh pekerjaan fisik maupun penanaman tersebut (termasuk penyediaan bibit dan pembangunan rumah bibit) dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat dengan menggunakan teknologi tradisional. Hasil menyeluruh dan pengaruh dari kegiatan penyekatan tersebut secara teoritis belum dapat dilihat dan dirasakan sepenuhnya dalam waktu 2 – 3 tahun pelaksanaan program ini. Namun demikian, berbagai indikasi menunjukan bahwa dalam jangka panjang dampak kegiatan ini akan memberikan hasil yang baik. Analisa dengan mengunakan citra satelit dan Radar menunjukan adanya tingkat kebasahan lingkungan yang lebih baik. Secara fisik, lingkungan yang lebih hijau dan semakin berkurangnya insiden kebakaran di lokasi kegiatan adalah merupakan indikasi yang menggembirakan. Sementara itu, kegiatan sosial ekonomi masih terus dijalankan dengan penekanan untuk

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1313131313

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1313131313

meletakan landasan mata pencaharian alternatif serta memberikan nilai tambah pada aktifitas ekonomi yang sedang dijalankan saat ini, termasuk upaya untuk membuka pasar bagi produk yang dihasilkan.

Untuk keberlanjutan kegiatan ini dalam jangka panjang, pola mediasi dan fasilitasi yang dilakukan nampaknya telah menarik perhatian beberapa institusi lain untuk bekerja sama dan melakukan pendekatan serupa. Dalam skala yang lebih besar, Pemerintah Kerajaan Belanda bahkan telah setuju untuk memberikan dukungan kegiatan sejenis dalam lingkup yang lebih besar.

INISIATIF PENCEGAHAN

KEBAKARAN, PATROLI KAWASAN DAN PENGEMBANGAN

KEMITRAAN

Hutan dan lahan gambut mendapat tekanan berat tidak hanya dari pembukaan perkebunan skala besar saja, tetapi juga dari kegiatan penduduk, baik yang bermukim di sekitar areal gambut maupun para pendatang dari wilayah lain. Salah satu contoh adalah di sekitar kawasan Taman Nasional Berbak, Jambi. Disini, sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian “resmi” dibidang pertanian (lebih dari 80%), sementara yang lainnya berusaha dibidang perikanan atau menjadi tenaga buruh. Namun demikian, banyak pula dari mereka yang memilih untuk masuk hutan dan mengambil hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, seperti rotan atau getah jelutung. Pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh kelompok ini tidak hanya berupa ekstraksi sumber daya hutan akan tetapi lebih jauh juga menimbulkan degradasi gambut akibat pembuatan saluran untuk pengeluaran kayu serta kebakaran yang

ditimbulkannya. Upaya untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut seringkali menemui jalan buntu akibat putusnya komunikasi antara

masyarakat, aparat pemerintah daerah serta institusi Kehutanan/ Taman Nasional. Seringkali ketiadaan komunikasi tersebut berujung pada konflik fisik, yang sesungguhnya merugikan kedua belah pihak. Menyadari bahwa muara dari berbagai masalah yang timbul tersebut terkait dengan masalah nafkah kehidupan masyarakat sehari-hari, maka program ini menggalang inisiatif melalui pendekatan sosial-ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional. Program menawarkan dukungan kegiatan ekonomi dengan memakai pola baku mikro-kredit tetapi dengan pola kompensasi yang berbeda. Dalam kaitannya dengan kemitraan antara masyarakat dengan Taman Nasional, masyarakat yang memperoleh dukungan ekonomi diwajibkan untuk turut serta dalam

membangun berbagai fasilitas rumah-jaga serta portal yang menghalangi pembalak liar untuk memasuki kawasan melalui sungai. Dalam kesepakatan tersebut juga ditekankan bahwa masyarakat diberikan peluang untuk melakukan kegiatan ekonomi disekitar pos jaga, diantaranya dengan menanami lahan yang tersedia dengan tanaman ekonomi, seperti coklat, serta pembuatan rumah anggrek. Hasil yang diperoleh disepakati untuk dibagi antara masyarakat dan LSM pendamping serta untuk mendanai berbagai kegiatan disekitar kawasan

penyangga Taman Nasional. Selain itu, untuk pengamanan hutan, telah disepakati pula untuk melibatkan masyarakat serta institusi desa dalam kegiatan patroli bersama pengamanan hutan. Berbagai kombinasi kegiatan sosial-ekonomi, kemitraan dan pengamanan hutan tersebut telah menunjukan hasil yang sangat nyata, diantaranya yang terpenting adalah mencairnya komunikasi dan hubungan antara masyarakat dan pihak Taman Nasional, sehingga memungkinkan terjadinya dialog lanjutan untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini mengganjal. Lebih dari itu, terciptanya kegiatan ekonomi yang terpusat di pemukiman yang disertai dengan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan (termasuk pembangunan portal) telah membantu mengurangi tekanan perambahan kedalam hutan.

Terkait dengan pencegahan kebakaran, pola mikro-kredit juga diterapkan dalam pembentukan brigade penanggulangan kebakaran tingkat desa, yang dikoordinasikan dengan Institusi Pengendalian

14 14 14 14

14 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

14 14 14 14

14 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Kebakaran dari Pemerintah. Adanya kegiatan ekonomi yang dapat membantu kebutuhan rumah tangga telah memberikan kesempatan bagi para anggota untuk terlibat dalam berbagai pelatihan dan pertemuan antar anggota brigade

penanggulangan kebakaran lainnya, sehingga kemudian dapat

memadamkan kebakaran sesegera mungkin di wilayahnya. Adanya tanaman yang ditanam sebagai bagian dari kompensasi pola mikro-kredit juga memacu masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran atau sesegera mungkin menanggulangi kebakaran, karena jika tidak, akan

menghanguskan tanaman kompensasi yang menjadi kewajiban mereka untuk memeliharanya.

Pola seperti ini telah memberikan harapan keberhasilan yang

menjanjikan karena sejauh ini kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisasi atau bahkan tidak terjadi di wilayah mereka. Keberhasilan pola ini nampaknya juga telah menarik perhatian pemerintah setempat yang akan menjadikan inisiatif program ini sebagai percontohan untuk direplikasi di wilayah lain.

PENGGALIAN INFORMASI BERBASIS SAINS DAN MENGANGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT LOKAL

Program ini telah meletakan suatu landasan berarti dalam pengkajian kandungan karbon di lahan gambut

yang kemudian dikaitkan dengan sumbangannya terhadap penyerapan dan penyimpanan karbon, baik diatas permukaan (above ground) maupun bawah permukaan (below ground). Lebih lanjut, data yang diperoleh kemudian digunakan untuk melakukan pengkajian kadar emisi CO2 ke atmosfir yang berasal dari lahan gambut. Hasil mengkajian tersebut menunjukan data-data yang cukup mengejutkan dan selama ini tidak diperhitungkan dalam menghitung kadar emisi CO2, khususnya dari sektor Kehutanan.

Untuk mendokumentasikan berbagai pengalaman di lapangan serta memberikan panduan bagi kegiatan sejenis di kemudian hari, berbagai buku panduan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut (Silvikultur, Tanah, Hidrologi, Kebakaran Hutan, Pengembangan Masyarakat) telah disusun dan disebarluaskan. Beberapa

diantaranya telah dimanfaatkan secara luas, seperti Atlas Sebaran Gambut di Sumatra, Kalimantan dan Papua serta 3 buah buku seri perubahan iklim (Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto dan CDM). Selain

menterjemahkan berbagai

pengetahuan masyarakat di lapangan, publikasi tersebut juga disusun oleh para pakar dan akademisi yang mumpuni di bidangnya masing-masing dan telah dikenal secara nasional maupun internasional.

DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN PENYADARTAHUAN DI TINGKAT WILAYAH DAN NASIONAL

Dalam upaya untuk menterjemahkan berbagai inisiatif dan pengetahuan masyarakat serta pengalaman dan permasalahan yang terkait di lahan gambut, baik di lokasi kegiatan maupun di wilayah lainnya, kedalam kerangka kebijakan pemerintahan, maka Proyek CCFPI telah membantu memfasilitasi pengembangan kebijakan dalam bentuk penyusunan strategi pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Di tingkat Kabupaten, strategi tersebut telah berhasil disusun, masing-masing di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan dan Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Pada tingkat nasional, suatu Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah telah selesai disusun, yang kemudian disusul dengan turunannya berupa Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan.

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1515151515

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1515151515 KERANGKA KERJASAMA

KEBIJAKAN INTERNASIONAL

Kegiatan yang dijalankan dalam program ini hasilnya juga sangat erat terkait dengan implementasi berbagai konvensi dan kerjasama

internasional, termasuk berbagai kewajiban yang terkait dengan kerangka pembangunan berkelanjutan dibawah kerangka kerja Deklarasi Rio dan Agenda 21. Program ini telah memberikan sumbangannya dalam pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim

(UNFCCC), Konvensi

Keanekaragaman Hayati (CBD), Konvensi Lahan Basah (Ramsar Convention) serta Kerangka Kerjasama ASEAN dibidang Penanganan Kabut Asap Lintas Batas.

Dalam kerangka kerja UNFCCC, pelaksanaan program ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya dalam kaitannya dengan mitigasi emisi dari kegiatan LULUCF (Land Use

and Land Use Change in Forestry).

Sementara itu, program ini juga membantu pemenuhan kewajiban Indonesia dalam CBD dan Konvensi Ramsar, khususnya yang terkait dengan perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati lahan basah, dan lebih jauh juga sejalan dengan Rencana Aksi Global Lahan Gambut yang disponsori oleh Kanada dan telah didukung oleh Konvensi Ramsar.

Berbagai keterlibatan pelaksana kegiatan dalam tiga konvensi lingkungan internasional tersebut juga telah menghasilkan adanya perhatian terhadap lahan gambut, sebagaimana terlihat dari adanya beberapa pernyataan yang telah diadopsi dalam keputusan CBD dan Konvensi Ramsar, yang secara spesifik menggaris bawahi pentingnya hubungan antara lahan gambut, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Sayangnya, sejauh ini UNFCCC belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal tersebut, meskipun semakin terbuka

kesempatan untuk mengenali pengelolaan lahan gambut berkelanjutan sebagai komponen utama dalam pencegahan emisi gas rumah kaca yang berlebihan.

KELANJUTAN KEGIATAN DAN PELAJARAN YANG BISA DIRAIH

Meskipun berbagai keberhasilan (dan juga kegagalan) yang diraih dari berbagai program yang dilaksanakan ini belum menyelesaikan permasalahan secara nasional dalam upaya

mengentaskan kemiskinan serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan, namun telah terlihat adanya berbagai interaksi sosial-ekonomi dan lingkungan maupun kebijakan yang dapat dijadikan pijakan untuk keberlanjutan upaya restorasi lahan dan hutan gambut di masa mendatang. Lebih dari itu, berbagai fasilitasi yang diberikan telah mampu menumbuhkan suatu pola dukungan berkelanjutan yang mampu mengajak masyarakat untuk keluar dari kegiatan pembalakan kayu yang sebenarnya juga tidak menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Meskipun kegiatan yang dilakukan tersebut hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat, namun dalam jangka panjang akan memberikan pengaruh yang jauh lebih besar karena berbagai pola yang diintroduksikan, baik pola bantuan ekonomi maupun mekanisme

perlindungan dan restorasi lingkungan serta integrasi keduanya, telah diadopsi dan direplikasi oleh institusi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi lain, sehingga keberlanjutannya dapat terjaga. Berbagai kebijakan serta produk kebijakan yang dihasilkan melalui program ini, dari tingkat desa hingga nasional, regional dan internasional, diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dan payung kebijakan penting dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di Indonesia.

Dukungan kuat yang ditunjukan oleh masyarakat serta pemerintah ditengarai akibat orientasi pekerjaan dari program ini yang lebih berlandaskan pada

pekerjaan di lapangan dengan menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama. Pelaksanaan kegiatan restorasi hidrologi gambut yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dengan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun terbukti telah berhasil dilakukan, sesuatu yang bahkan ahli teknologi modern sekalipun sebelumnya meragukan keberhasilan pekerjaan tersebut.

Meskipun masih banyak hal yang perlu dilakukan, namun berbagai upaya dan keberhasilan yang telah dilakukan tersebut selayaknya dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia untuk menagih komitmen dan kewajiban dunia internasional dalam melindungi, melestarikan dan merestorasi lahan gambut di Indonesia karena telah terbukti bahwa kerusakan lahan gambut tersebut dapat menyebabkan kerugian luar biasa bagi masyarakat internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya pelaksanaan Proyek CCFPI ini, maka kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kanada melalui CIDA yang telah memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan kegiatan. Selama berlangsungnya kegiatan, dukungan, arahan kebijakan dan informasi banyak diberikan oleh berbagai institusi Pemerintah Republik Indonesia. Di Tingkat Pusat, dukungan terutama diberikan oleh Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta institusi lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Sementara itu, di lokasi kegiatan dukungan dan kerjasama erat diberikan oleh Pemda Propinsi Jambi, Pemda Propinsi Sumatera Selatan, Pemda Propinsi Riau, Pemda Propinsi Kalimantan Tengah, Pemda Kabupaten Musi Banyuasin, Pemda Kabupaten Tanjab Timur, Pemda Kabupaten Tanjab Barat, Pemda Kabupaten Muaro Jambi serta Pemda Kabupaten Kapuas dan jajarannya. Untuk menjaga kadar mutu ilmiah dari

16 16 16 16

16 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, F

Climate Change, Forests and P

orests and P

orests and P

orests and Peatlands in Indonesia

orests and P

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

eatlands in Indonesia

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 16 16 16

16 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

berbagai kajian dan publikasi yang kami laksanakan, kami sangat berterima kasih atas kucuran ilmu dan kepakaran dari berbagai pakar dari IPB

(khususnya Jurusan Meterologi dan Fakultas Kehutanan), Universitas Brawijaya, Univeritas Palangka Raya, Pusat Peneltian Tanah dan Agroklimat – Departemen Pertanian serta institusi lain dan para pakar yang terlibat dalam berbagai diskusi, workshop serta konsultasi. Data saintifik dikumpulkan,

dikaji dan disajikan oleh para konsultan yang menangani bidang tertentu sesuai dengan tema yang kami tangani. Di lapangan, pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi sebagan besar

dilaksanakan oleh para mitra: Yayasan Wahana Bumi Hijau di Sumatera Selatan, Yayasan PINSE di Jambi, sementara di Kalimantan Tengah seluruh kegiatan dikoordinasikan oleh Kalimantan Site Coordinator. Para Staf dan Fasilitator Proyek memastikan

Wajah lucumu lebih tampak tatkala kau terlelap ... Polos penuh kejujuran dan kebahagiaan ...

Ku tertegun ketika melihat secarik kertas teremas di tanganmu Ku buka ... ku baca ... lalu ku terpana

Senyum polos anakku ternyata menyimpan kedukaan dan kekuatiran Anakku mencoba menggoreskan kata hatinya

untuk disampaikan kepada kaum pemimpin negeri ...

“Ibu, Bapak juga kakak-kakak semua .... kemarin .. Nanda sama keluarga cuma makan sekali ... itupun sama jagung saja ... tanpa ikan yang biasanya didapat di kali sekitar rumah ... siang harinya perut Nanda sakit ... sakit sekali ... menahan lapar Nanda takut ...besok-besok begitu lagi ... Nanda juga kasihan sama adik yang masih kecil ...

Nanda nulis surat ini mau minta tolong ... siapa tau Bapak/Ibu bisa membantu ...”

Tak terasa ... air mataku mengalir ... menetes membasahi kertas lusuh anakku ....

Seakan turut berdosa batinku berkata .... anakku maafkan bapakmu ... kau belum mengerti ... bahwa gergaji di sudut kamar bapakmu ... turut andil atas laparmu sekarang hutan kubabat ... ladangpun ikut terbakar .... dan ikan di kalipun lenyap...

Aku menyesal ... tapi apa yang bisa bapakmu lakukan ... lahan tak punya ... apalagi harta ...

Sesaat ku terhenyak dan tersadar ...

surat lusuh anakku ... ya ... surat itu harapanku

Wahai pengelola negeri ... terimalah coretan acak anakku ... Gandenglah aku ... demi nasib anak-anakku ...

Ya .. Rabbi ... berikan ridho-Mu ...

agar kelak .... tetesan air mata penyesalan ini berganti menjadi tetesan kebahagiaan .... Amin ....

Surat lusuh dari dusun ...

Akankah coretan lusuh Nanda yg tergeletak di atas meja-meja kaum pengelola terbaca? teraspirasikan? dan terpogram solusinya? .... akankah lantun kata kegetiran Nanda dan kejujuran penyesalan sang Bapak mengetuk nurani kita?

... CCFPI telah usai, namun niat dan semangat perbaikan lingkungan khususnya di lahan gambut tidak harus berhenti disini ... adalah tanggung jawab kita semua untuk terus menangani dan menindaklanjutinya ...

... wahai para penguasa, kami dengar dengung lagumu yg selalu meng-atasnamakan-ku, kami juga lihat bingkai indah kaidah-kaidahmu ... dan kami sangat mengerti bila perut elastismu selalu mengetuk-ngetuk otak kecilmu .... namun kami para kaum jelata sungguh tidak memahami mengapa alamku hilang dan tak pernah kembali lagi? disimpan di gudang-kah? atau dijualkah? .. tapi kami tak lihat tabungan itu ... kami tak rasakan cipratan keuntungannya ... bahkan tetesan ‘riba’-nyapun tak membasahi tenggorokanku ....

kenyataannya .. kami lapar .. dan semakin lapar ... jalan seakan tertutup ...

lalu .. masih lebih baikkah kami yg bersikap arif dengan kelaparan kami dibanding Bapak Nanda dengan gergajinya? dan engkau paman gober ... kerjamu hanya kotak-katik nominal yg bakal kau raup ....

tak peduli etika .. tak peduli budaya ... berbagai cara kau coba .. demi ambisi dunia ...

ya .. demi label pengusahawan/wati ... walau hukum kau lecehkan, wakil-wakilku kau ninabobokan, bahkan kaum jelataku kau singkirkan ... pintar memang .. tapi pintarmu telah merampas hak-hak kami ... kaum jelata yang diciptakan dengan hak yang sama denganmu ....

bahwa seluruh kegiatan yang dirancang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bagaimanapun, berbagai kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai di lapangan serta informasi yang disajikan tidaklah akan bisa dicapai tanpa keterlibatan dan dukungan dari anggota kelompok masyarakat, merekalah sebenarnya aktor utama dari program CCFPI. zz

Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007 Vol 15 no. 1, April 2007

Vol 15 no. 1, April 2007 zzzzzzzzzzzzzzz 1717171717

Berita Kegiatan

Berita-Berita Kegiatan

Green Coast Project

di Aceh-Nias

Proyek Green Coast Fase I Berakhir*

P

ada akhir Maret 2007, Proyek Green Coast/GC-fase1 yang didanai oleh Oxfam-Novib telah berakhir. Dalam usianya yang relatif muda (kurang dari 2 tahun), proyek ini telah membuahkan berbagai hasil kegiatan dengan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil-hasil yang diperoleh meliputi: (a) Laporan Kajian Kondisi Lingkungan Pasca Tsunami di berbagai daerah NAD dan Nias (dikerjakan oleh WI-IP), (b) kajian terhadap berbagai kebijakan/ peraturan mengenai pengelolaan pesisir NAD (dikerjakan oleh WWF-Indonesia) dan (c) pemberian dana hibah kepada sekitar 59 LSM/KSM untuk selanjutnya disalurkan kepada beberapa kelompok masyarakatpesisir (sebagai modal awal untuk usaha yang dikaitkan dengan rehabilitasi tanaman) di NAD-Nias. Terkait dengan hal-hal di atas, maka tulisan ini akan memuat ringkasan hasil evaluasi dan monitoring (dilakukan selama bulan January 2007), khususnya terhadap kegiatan-kegiatan rehabilitasi tanaman (bakau dan tanaman pantai) di berbagai lokasi di Propinsi Aceh maupun Nias. Dari Tabel di bawah terlihat bahwa dalam kurun waktu hampir 2 tahun (Juli 2005 s/d Maret 2007), hampir 8,5 milyar rupiah dana dari Oxfam Novib telah disebarluaskan oleh WI-IP kepada berbagai LSM/KSM di NAD-Nias dan 30% dari total dana ini telah digunakan sebagai modal usaha, sedangkan sisanya untuk

melakukan kegiatan rehabilitasi pesisir seluas 638 ha dengan tanaman bakau (lebih dari sejuta pohon) dan tanaman pantai (sebanyak 187,600 batang). Namun dari hasil

pemantauan lapangan oleh staff Lapangan WI-IP (January dan Maret 2007), ternyata tingkat keberhasilan hidup tanaman rata-rata adalah sekitar 68% (hanya 810,288) dan ini pada akhirnya mengurangi luas lahan rehabilitasi sebesar 22%, yaitu dari 638 ha yang semula

direncanakan, menjadi 501 ha.

Jumlah bibit yang ditanam dan luas lahan tanam Mangrove Tanaman pantai (perlindungan Lainnya

terumbu karang) Total Lokasi (jumlah LSM/KSM) Jumlah dana yang dialokasikan Jumlah dana untuk modal usaha Jumlah

Bibit Luas (Ha) Jumlah bibit Luas (Ha) Luas (Ha) Jumlah Bibit Luas (Ha)

1. Simeulue (6) 470,000,000 180,000,000 68,000 14 21,500 35 - 89,500 49 2. West Coast (12) 1,726,000,000 640,000,000 60,000 12 87,500 177 - 147,500 189 3. North Coast (22) 3,756,000,000 1,191,000,000 501,000 105 66,300 152 38 567,300 295 4. East Coast (10) 1,330,000,000 440,000,000 275,000 55 11,300 28 - 286,300 83 5. Nias (4) 380,000,000 105,000,000 100,000 20 1,000 2 - 101,000 22 6. Province (5) 772,650,000 Diantaranya untuk kegiatan pelatihan pembibitan & rehabilitasi, pembuatan bahan-bahan awareness

dan kampanye lingkungan,

Total 8,434,650,000 2,556,000,000 ,004,000 206 187,600 394 38 1,191,600 638 Tingkat keberhasilan hidup tanaman & luas lahan rehabilitasi yang terealisasi 810,288

(68%) 501 (78%)

18 18 18 18

18 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah 18

18 18 18

18 zzzzzzzzzzzzzzz Warta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan BasahWarta Konservasi Lahan Basah

Berita Kegiatan

Relatif rendahnya tingkat keberhasilan hidup di atas, tidak berlaku secara umum, karena cukup banyak mitra LSM di lapangan memperlihatkan tingkat keberhasilan hidup tanaman yang bahkan mencapai lebih dari 95% (misal di Desa Lham Ujong, desa Pulot, Kajhu dsb). Tingkat keberhasilan paling rendah umumnya diperlihatkan di Aceh Utara dan Aceh Timur, yang diakibatkan oleh adanya bencana banjir bandang pada tgl 22 Desember 2006 (lihat judul artikel:

DAMPAK BANJIR BESAR ACEH TERHADAP KEGIATAN PROYEK GREEN COAST), dimana lebih dari

60,000 bibit bakau (usia di atas 5 bulan) yang telah ditanam para mitra LSM (beserta masyarakat binaannya) hanyut terbawa banjir. Namun di lokasi lain (seperti Simeulue dan Aceh Barat) rendahnya keberhasilan hidup tanaman disebabkan karena substrat yang tidak sesuai dan dalam beberapa hal dikarenakan komitmen yang kurang kuat dari para pelaku rehabilitasi.

Tantangan dan Pembelajaran pada Kegiatan Rehabilitasi Pesisir

Kegiatan rehabilitasi tanaman yang dilakukan para mitra kerja di lapangan berlangsung pada berbagai jenis ekositem lahan basah, diataranya di lokasi eks-hutan bakau, tambak udang, muara sungai dan Laguna. Hampir semua lokasi kegiatan penanaman oleh proyek GC-1 berlangsung pada eks-hutan bakau dan tambak udang, sedangkan untuk laguna hanya dilakukan di lokasi Desa Pulot, dimana pada muara sungai di desa ini, akibat ambelasnya daratan pantai saat tsunami/gempabumi dan tertimbunya muara suangai oleh pasir, terbentuk suatu laguna baru. Pada kondisi demikian, muara sungai menjadi terpisah dari laut dan membentuk laguna (catatan: kondisi laguna ini sangat dinamis. Pada musim hujan pasir di muara sungai hanyut terbawa air dari dalam laguna menuju laut dan saat musim kemarau, pasang air laut akan membawa pasir tersebut kembali menutupi mulut laguna). Tidak kurang dari 46,000 bibit bakau dan tanaman pantai ditanam di dalam dan sekitar laguna desa Pulot.

Selama menyelenggarakan kegiatan penanaman bakau maupun tanaman pantai di berbagai lokasi NAD-Nias, terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pihak Proyek GC-1, diantaranya:

• Keterampilan yang dimiliki beberapa mitra dalam tehnik pembibitan maupun penanaman bibit bakau/tanaman pantai masih kurang memadai (termasuk pemilihan bibit yang kurang tepat untuk lokasi tanam)

• Hama ternak peliharaan (kambing dan sapi) dan hama satwa liar (babi, teritip dsb) yang sering memakan bibit-bibit muda dan bahkan kadang merusak pagarnya • Lokasi penanaman yang kurang

tepat (substrat pasir, tergenang air dsb)

• Mahalnya biaya membuat pagar untuk melindungi bibit tanaman dari satwa liar dan ternak

• Kurangnya Kordinasi antara para donor dan pelaku rehabilitasi di lapangan (lokasi yang sudah ditanami oleh proyek Green Coast, ditanami lagi oleh pihak lain) • Bibit yang telah ditanam dibongkar

pihak lain karena kurang jelasnya batas-batas lahan milik masyarakat binaan

• Bibit tertimbun endapan pasir yang terbawa saat air pasang. Pada saat air surut (pada siang hari) pasir akan menyerap enersi panas

matahari dan akhirnya membuat tanaman kepanasan hingga layu dan akhirnya mati.

• Dalam satu lokasi kegiatan seringkali terdiri dari beberapa tipe ekosistem pesisir yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan dan penanganan tehnik rehabilitasi yang berbeda pula.

• Jenis tanaman yang ditanam para mitra di lapangan pada lokasi tertentu kurang bervariasi, akibatnya timbul kesan bahwa rehabilitasi bersifat mono-kultur. Meskipun adapula yang menanam lebih dari 20 jenis tanaman pantai dan bakau, seperti dilakukan di pesisir Desa Kajhu

• Adanya pihak swasta/donor yang memberikan upah tanam yang tinggi dalam mekanisme ‘cash for works’ dikahawatirkan akan merusak “modal sosial yang ada di masyarakat” seperti semangat gotong royong secara suka rela • Kondisi alami yang sulit diantisipasi

(arus/gelombang pasang air laut, angin, banjir dsb)

Dari semua tantangan di atas, maka yang paling sulit diatasi adalah bencana alam banjir, khususnya yang menimpa kawasan pantai timur aceh baru-baru ini.

Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa kegiatan rehabilitasi tananaman pesisir oleh para mitra Proyek Green Coast

Penanaman bakau oleh siswa-siswi Sekolah Dasar (Foto: Iwan T.C.W.)