B. Islam dan Aksi Kekerasan atas Nama Agama 1. Aksi Kekerasan atas Nama Agama

Dalam kajian tentang kekerasan atas nama agama, tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang agama itu sendiri dan bagaimana manusia memberikan makna terhadapnya. Menurut perspektif Sosiologi, kajian tentang agama merupakan objek yang menarik dan tidak kunjung usai untuk diperbincangkan. Oleh karena itu dari kajian-kajian menyangkut objek tersebut telah memancing munculnya berbagai perspektif dari beragam disiplin ilmu. Walaupun demikian, ternyata wacana tentang agama itu masih merupakan suatu misteri yang tidak pernah tuntas untuk dibahas.

Secara mendasar dan umum, agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia ghaib, khususnya dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam definisi tersebut, sebenarnya agama dilihat sebagai teks atau doktrin.

Muhammad Iqbal memberi pernyataan tentang agama yang dikutip Damami, bahwa “religion is an expression of the whole man”, yaitu agama merupakan pernyataan utuh dari manusia dan sesuatu yang sangat bernilai atau berharga. Oleh karena itu, wajar saja jika ada pemeluk agama yang terlihat begitu fanatik terhadap keyakinan agamanya, bahkan sampai pada pengakuan kebenaran tunggal (truth claim) bahwa hanya dalam keyakinan agamanya sajalah satu-satunya terdapat kebenaran.158

158Muhammad Damami, Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa (Yogyakarta: LESFI, 2002),

Latar belakang manusia bersedia memeluk dan menghayati agama adalah disebabkan oleh enam faktor pendorong, yaitu: Pertama, untuk memperoleh rasa aman. Kedua, untuk mencari perlindungan. Ketiga, untuk mencari penjelasan esensial tentang

dunia dan kehidupan di dalamnya. Keempat, untuk memperoleh pembenaran yang memuaskan tentang praktik kehidupan yang semestinya. Kelima, untuk meneguhkan tata nilai yang telah mengakar dalam masyarakat. Keenam, untuk memuaskan kerinduan pada kehidupan.159

Ada empat motivasi yang mendorong orang berperilaku agama, yaitu: Pertama, agama dapat dipakai untuk mengatasi frustasi karena alam, sosial, moral, dan kematian. Kedua, agama dapat dipakai untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat.

Ketiga, agama dapat dipakai untuk memuaskan intelek karena dorongan keingintahuan

manusia. Keempat, agama dapat dipakai untuk mengatasi rasa takut.160

Sedangkan Crapps menjelaskan adanya bukti bahwa manusia dalam memeluk agama disebabkan beberapa faktor, yaitu: pemikiran, emosi religius, afeksi religius, kehendak, dan pengambilan keputusan moral.161 Sedangkan menurut Fowler bahwa beragama itu merupakan gejala universal yang dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia.162 Dengan demikian agama itu merupakan sesuatu yang bermakna dan maknanyapun sangat bervariasi antara satu pemeluk dengan yang lain.

159AM. Hardjana, Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik (Yogyakarta:

Kanisius, 1993), 14-22.

160Nico Syukur Dister OFM., Pengalaman dan Motivasi Beragama (Yogyakarta: Kanisius,

1988), 74-122.

161Robert W. Crapps, Perkembangan Kepribadian dan Keagamamaan (Yogyakarta: Kanisius,

1994).

162Agus Cremers, Tahap-tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler

Adapun dalam kaitannya dengan aksi kekerasan atas nama agama, bahwa pada awalnya istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (deffensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.163 Dalam hal ini, kekerasan digunakan sebagai sarana untuk memaksa atau menekan orang lain, dengan cara pergerakan fisik dan sosial.

Menurut Galtung, kekerasan didefinisikan sebagai akibat perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual. Di satu pihak, manusia mempunyai potensi yang masih berada di “dalam”. Sedangkan di lain pihak, potensi menuntut diaktualisasikan yaitu dengan merealisasikan dan mengembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pengertian “actus” mencakup kegiatan, aktivitas yang tampak (seperti berpikir, merenung dan kegiatan mental atau psikologis) dan aktivitas yang tidak tampak. Hal ini menjadi titik tolak (starting point) untuk memahami kekerasan sebagai akibat perbedaan antara yang potensial dan aktual. Pengandaian dasarnya ialah apa yang mungkin atau dapat diaktualisasikan, harus direalisasikan. Walaupun, pada realitanya tidak semua potensia kemudian berkembang menjadi actus.164 Jadi kekerasan itu terjadi, jika manusia dipengaruhi sehingga realisasi mental dan jasmaninya berada di bawah realisasi potensialnya.165

163Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, “Kekerasan” dalam Teori-teori Kekerasan, ed.

Thomas Santoso (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

164Johan Galtung, The True Worlds: A Transnational Perspective (New York: Free Press, 1980).

Lihat I. Marshana Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung (Yogyakarta: Kanisius, 1992) 66; Thomas Santoso, “Kekerasan Politik Agama: Suatu Studi Konstruksi Sosial Tentang Perusakan Gereja di Situbondo,” (Disertasi Doktor, Universitas Airlangga, Surabaya, 2002), 24 – 26.

Galtung juga membedakan Kekerasan Personal, Struktural dan Kultural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat sehingga dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu, dan tidak tampak. Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun dalam masyarakat yang dinamis, kekerasan personal dapat dilihat sebagai hal yang salah dan berbahaya, sementara kekerasan struktural semakin nyata menampilkan dirinya.166

Kekerasan personal menitikberatkan pada “realisasi jasmani aktual”. Ada tiga pendekatan untuk melihat hal tersebut yaitu: Pertama, cara-cara yang digunakan (menggunakan badan manusia atau senjata). Kedua, bentuk organisasi (individu, massa atau pasukan). Ketiga, sasaran (manusia). Kekerasan personal dapat dibedakan dari susunan anatomis (secara struktural) dan fisiologis (secara fungsional). Anatomis sebagai usaha menghancurkan mesin manusia sendiri (badan), sedangkan Fisiologis sebagai usaha untuk mencegah agar mesin itu tidak berfungsi.167

Perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural tidak tajam. Keduanya dapat memiliki hubungan kausal dan juga hubungan dialektik. Pembedaan antar keduanya berarti dapat melalaikan unsur struktural dalam kekerasan personal dan unsur personal dalam kekerasan struktural. Walaupun kekerasan sudah menjadi satu dengan struktur, namun ada saja orang yang tampaknya menjadi beringas dalam hampir semua kejadian.168

Adapun kekerasan kultural bertalian dengan aspek-aspek budaya yang dapat digunakan untuk menjastifikasi kekerasan personal atau kekerasan struktural, yaitu berupa agama, ideologi, bahasa dan seni. Kekerasan kultural menjadikan kekerasan personal dan kekerasan struktural tampak jelas terlihat, dirasakan, dan dibenarkan atau tidak salah. Studi kekerasan berbicara tentang dua hal, yaitu penggunaan kekerasan dan jastifikasi penggunaan kekerasan tersebut. Secara khusus, kekerasan kultural menyoroti bagaimana cara suatu perbuatan kekerasan personal dan fakta kekerasan struktural dilegitimasi dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Satu cara bagaimana kekerasan kultural dapat berlangsung, yaitu dengan mengubah warna moral perbuatan dari merah (salah) menjadi hijau (benar) atau kuning (dapat diterima). Atau dengan cara lain yaitu dengan membuat realitas menjadi tidak jelas atau samar sehingga kita tidak mampu melihat fakta yang sesungguhnya adalah kekerasan.169 Menurut Pierre Bourdieu, kekerasan kultural yaitu bentuk kekerasan yang halus dan tidak tampak atau tersembunyi di balik pemaksaan dominasi kekuasaan simbolik atau dikenal dalam bentuk kekerasan simbolik dan kekerasan semiotik. Sedangkan kekerasan semiotik merupakan bentuk kekerasan yang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan.170

Dari deskripsi tentang kekerasan, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar. Pertama, kekerasan sebagai tindakan aktor (actor action) atau kelompok aktor (actor group). Kedua, kekerasan sebagai produk dari suatu struktur (violence as a product of the structure). Ketiga, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dengan struktur (violence as a interrelationship between actor and structure).

169Manfred B. Steger & Nancy S. Lind, Violence and Its Alternatives: An Interdiciplinary

Reader (New York: St. Martin’s Press, 1999), 39-40.

Kelompok pertama dipelopori ahli biologi, fisiologi dan psikologi. Mereka berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan (innate) atau sebagai konsekuensi dari kelainan genetik atau fisiologis. Mereka memang meneliti hubungan kekerasan dengan keadaan biologis manusia, namun mereka gagal memperlihatkan faktor-faktor biologis sebagai faktor penyebab kekerasan.171 Dan juga belum ada bukti ilmiah yang menyimpulkan bahwa manusia dari pembawaannya memang menyukai kekerasan.

Menurut Gustave Le Bon, kekerasan sebagai tindakan yang dilakukan kelompok aktor (crowd) yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan.172 Ted Robert Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor yang menentang rezim yang berkuasa.173 Dan Charles Tilly menyatakan bahwa kekerasan akan berhasil, jika aktor mampu memobilisasi massa lewat suatu kalkulasi politik.174

Kelompok kedua, pengertian kekerasan sebagai tindakan yang berkaitan dengan struktur. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak langsung, tidak tampak, statis

171Jennifer Turpin & Lester R. Kurtz, The Web of Violence: From Interpersonal to Global

(Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1997), 3; James Gilligan, Violence: Reflections on a National Epidemic (New York: Vintage Books, 1996).

172Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, The Sociology of Deviance: An Introduction

(Boston: Little Brown and Company, 1982), 235.

173Santoso, Kekerasan Politik Agama, 28. Lihat Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Pinceton:

Princeton University Press, 1970), 22.

174Louise A. Tilly & Charles Tilly ed., Class Conflict and Collective Action (London: Sage

dan memperlihatkan stabilitas tertentu.175 Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan aktor atau kelompok aktor namun juga oleh struktur, seperti aparatur negara.

Kelompok ketiga, kekerasan sebagai jejaring aktor dengan struktur dikemukakan Anthony Gidden, 176 Jennifer Turpin & Lester R. Kurtz177 sebagai berikut: Pertama, konflik bersifat endemik bagi kehidupan bermasyarakat. Konflik tidak dilihat sebagai sesuatu yang bersifat positif atau negatif, namun sebagai sesuatu yang ditentukan. Kedua, ada sejumlah alat alternatif untuk menyampaikan konflik sosial. Ketiga, untuk menyampaikan masalah kekerasan sengan efektif diperlukan perubahan dalam organisasi sosial dan perubahan sikap individu. Keempat, masalah kekerasan merupakan salah satu masalah pokok dalam kehidupan modern. Kelima, terdapat hubungan kekerasan level mikro – makro dan antara aktor – struktur. Pemecahan masalah (problem solving) kekerasan struktural mengharuskan orang terlibat dalam kekerasan aktor, demikian pula sebaliknya. Akhirnya, spesialisasi akademik justru mengaburkan masalah karena mengabaikan pendekatan yang holistik, termasuk dimensi ruang dan waktu.

Dari penjelasan ketiga kelompok di atas, menunjukkan bahwa kelompok pertama dan kedua cenderung memilah-milah kajian kekerasan. Kekerasan sebagai tindakan aktor menekankan aspek mikro namun mengabaikan aspek makro, dan berfokus pada bentuk kekerasan personal yang sering terbatas ruang dan waktu. Sebaliknya, kekerasan sebagai produk dari struktur lebih menekankan aspek makro namun mengabaikan aspek mikro, serta menitikberatkan pada bentuk kekerasan 175Windhu, Kekuasaan dan Kekerasan, 64; Santoso, Kekerasan Politik Agama, 28.

176Anthony Gidden, The Nation – State and Violence (Berkeley and Los Angeles: University of

California Press, 1985), 294-341.

struktural yang sering meniadakan kompleksitas kekerasan personal. Oleh karena itu, kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur yang memekankan pendekatan interdisipliner merupakan cara yang paling tepat untuk memahami kekerasan secara holistik.

Hal-hal yang juga penting untuk dikaji ialah bagaimana mobilisasi kekerasan agama dapat terjadi, seperti dinyatakan Gurr178 bahwa kekerasan dimulai dari diri aktor. Individu yang sebelumnya memberontak harus memiliki latar belakang situasi seperti terjadinya ketidakadilan, munculnya kemarahan moral, dan kemudian memberi respon berupa kemarahan terhadap sumber penyebab. Selain itu, massa harus merasakan situasi konkrit dan langsung yang menjadi pendorong ungkapan kemarahan mereka, sehingga mereka bersedia menerima resiko yang berbahaya.

Sejarah menunjukkan bahwa tidak semua kekerasan di dunia ini memiliki landasan agama, namun lebih banyak kekerasan terjadi atas nama agama.179 Secara apologetik adalah terlalu sederhana untuk mengklaim bahwa ajaran agama pada dasarnya tidak memiliki unsur kekerasan dan hanya manusialah yang membelokkan dari makna sesungguhnya. Dalam realitanya, akar kekerasan dapat ditemukan langsung dalam agama dan oleh karena itu agama dapat dengan mudah dijadikan kendaraan bagi tendensi kekerasan. 180

Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah kehidupan manusia, seperti yang tercantum dalam narasi Kitab Suci, adalah sejarah tentang kekerasan. Agama secara moralitas memang tidak mengajarkan atau melakukan kekerasan. Namun 178Gurr, Why Men Rebel, 22.

179Wim Beuken & Karl-Josef Kushel ed., Religion as a Source of Violence (London: SCM

Press, 1997), vii.

agama, terutama agama propetis, akan melakukan tindakan kekerasan ketika identitas mereka merasa terancam. Penganut agama ini merasa tindakan kekerasan yang mereka lakukan dibenarkan oleh “Tuhan” mereka.

Bila disentuh sistem-sistem agama besar lainnya maka akan ditemukan jejak yang sama. Naskah-naskah landasan agama tersebut mencerminkan ritualisasi kekerasan pengorbanan, penggunaan kekerasan untuk mencapai kebaikan tertinggi dan kebutuhan akan kekerasan dalam mempertahankan iman, bersamaan dengan regulasi etis kekerasan tidak sah, semuanya bertujuan mencapai perdamaian tertinggi.181

Dalam pada itu, analisis sosiologis menyatakan bahwa agama dapat berfungsi mempersatukan masyarakat (integrasi) atau memecah belah masyarakat (disintegrasi). Ajaran agama yang menekankan cinta kasih, perdamaian, keadilan, kejujuran dan pelbagai perbuatan baik lainnya tentulah diharapkan dapat berfungsi integratif. Namun di sisi lain, kecenderungan setiap agama yang menganggap agamanya paling benar, sifat ekspansi agama dari daerah kelahirannya ke daerah-daerah lain, serta penetrasi agama ke dalam budaya lokal, acapkali menimbulkan tindak kekerasan yang mengarah pada fungsi agama yang integratif. Konflik juga semakin bertambah ketika agama menjadi sumber langsung kekerasan.

Dalam beberapa kasus, agama menghasilkan perbedaan pemahaman. Beberapa perbedaan tersebut muncul secara mudah sebagai dasar moralitas yang digunakan sebagai alasan bagi aksi-aksi kekerasan, dan intensitas ritual yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksi itu. Perbedaan-perbedaan lainnya merupakan perbedaan yang

lebih mendalam dan menjadi bagian dan inti agama itu. Citra agama tentang perjuangan yang gampang dikenali, dan konsep-konsep tentang perang yang dahsyat telah dilakukan dalam perjuangan-perjuangan sosialnya. Ketika peperangan itu diimpi-impikan sebagaimana yang muncul dalam rencana manusia, akhirnya hal itu mereka tuangkan menjadi kenyataan melalui aksi-aksi kekerasan.182

Permasalahan itu semakin kompleks dengan adanya pemahaman baru yang menyatakan bahwa agama berperan dalam bagian dunia yang lain sebagaimana ideologi masyarakat, khususnya dalam gerakan nasionalisme agama, dimana agama dan ideologi politik digabungkan. Ketika kasus-kasus ini diungkap, agama menjadi tidak bersalah, dengan catatan tidak membawa ke arah kekerasan. Namun kenyataannya, dengan adanya gabungan dari tatanan kehidupan politik, sosial, dan ideologi, maka agama lebur dengan ekspresi kekerasan sebagai perwujudan dari aspirasi sosial, harga diri, dan gerakan demi perubahan politik.183

Jika agama telah melegitimasi aksi kekerasan tertentu, mereka juga berusaha untuk membatasi frekuensi dan ruang aksi tersebut. Sikap yang membingungkan ini mencerminkan penggunaan kekerasan sebagai suatu alat untuk mempertahankan diri diri dan mematuhi norma-norma agama pada salah satu sisi, namun juga mengetahui potensinya atas sifat merusak yang tidak dapat terkontrol terhadap pihak lain. Pada hampir sebagian besar agama seseorang menjumpai penekanan yang mendalam antara penggunaan dan sublimasi kekerasan dan suatu

182Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence

(Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 2000), 8.

keberanian untuk menjadi “martir yang suci” yang mengorbankan hidup mereka untuk kehidupan orang lain.184

Untuk meletuskan kekerasan, identitas agama harus memusnahkan identitas perorangan pada sejumlah besar orang, membangkitkan kembali perasaan cinta yang dikaitkan dengan identifikasi awal bersama anggota-anggota kelompok yang dimiliki seseorang, dan kebencian terhadap kelompok lain yang anggotanya dihomogenisasikan, dan dilecehkan martabatnya. Untuk terjadinya kekerasan, ancaman terhadap identitas agama harus melawan penghalang tertentu, dimana potensi tindakan menghakimi menjadi tindakan kemarahan yang diaktifkan sepenuhnya yang secara jelas melalui dan antara anggota suatu kelompok- agama. Dipicu oleh kabar angin, dinyalakan oleh demagog agama, keinginan untuk menghakimi memberikan sinyal pemusnahan identitas kelompok dan harus dilawan oleh pengukuhannya yang kuat.185

Keterlibatan agama dibandingkan identitas sosial lainnya tidak akan padam secara perlahan, melainkan sebaliknya, meningkatkan konflik kekerasan. Agama membawa konflik antara kelompok intensitas emosi yang lebih besar dan motivasi pemaksaan yang lebih mendalam dibandingkan bahasa, daerah atau olokan terhadap identitas etnis lainnya.186

Skenario kekerasan dan sasaran yang menjadi tujuannya secara bersamaan menunjukkan bahwa kekerasan atas nama agama bukanlah sesuatu

184R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation

(Lanham – Bouldet – New York – Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, 1999), 11.

185Sudhir Kakar, The Colors of Violence, Cultural Identities, Religion and Conflict (Chicago &

London: The University of Chicago Press, 1996), 192.

yang bersifat alami maupun sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebaliknya, dalam pelbagai kasus diinformasikan bahwa agama telah menjadi sumber kekerasan di berbagai belahan dunia. Dan lebih dari itu ditunjukkan pula skenario kekerasan sedang ditangani atas nama agama yang dipahami dan dipraktikkan dengan cara yang berbeda. la memainkan peran penting - baik yang positif maupun negatif - di semua agama-agama besar. Ritual-ritual yang menimbulkan kekerasan sangat inheren dalam agama. Kekerasan tidak dapat begitu saja diabaikan dan dengan naif dihindari. la menjadi bagian dari -kehidupan manusia. Namun pada saat yang sama, unsur-unsur destruktif yang imanen dalam kekerasan dapat ditransformasikan dan kemudian diatasi. Dalam hal ini, agama pun dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengatasi kekerasan.187

Di sisi lain, unsur pengorbanan merupakan hal penting dalam kebanyakan agama. Sifat fundamental kekerasan dan peran pengorbanan dianggap sebagai cara untuk melarikan diri dari kekerasan. Di sini, pengorbanan menjadi sesuatu yang semakin ritual, yang menghasilkan kekerasan simbolik. Sakralisasi kekerasan membuat kekerasan tersebut dapat dibedakan dari kekerasan pada umumnya dan akhirnya diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh suatu masyarakat. Agama telah dijadikan pembenar kekerasan. Dalam pada itu, kekerasan politik-agama menempatkan politik dan agama sebagai faktor-faktor yang menjadi sumber kekerasan. Namun tidak tertutup kemungkinan pula digunakannya agama sekaligus sebagai alasan

pembenar bagi para pelaku kekerasan. Misalnya, pertentangan antara yang baik dan yang jahat dalam Kitab Suci agama-agama (nabi) merupakan sumber kekerasan yang terkait dengan agama. Pemihakan agama pada kebaikan telah membenarkan banyak kekerasan dalam sejarah semua agama.

Kekerasan politik-agama yang banyak terjadi di negara yang baru merdeka, yang berjuang untuk menentukan identitas nasionalnya dan adanya kelompok minoritas yang menegaskan hak-haknya, mengakibatkan agama memainkan peran yang lebih besar.188 Lituania, Armenia dan Azeris adalah beberapa contoh di antaranya. Penguasa menganggap kekerasan, teror dan otoritas mutlak sebagai hak prerogatif yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan. Agama telah dimanipulasi untuk kepentingan politik sebagai upaya untuk membebaskan dirinya dari kewajiban moral jika merasa eksistensinya terancam. Kekerasan telah dibingkai “agama” sebagai ekspresi keinginan untuk menetralisir dosa. Massa yang terbius oleh politik-agama diyakinkan lewat janji-janji kembalinya dunia yang telah mereka hancurkan. Jika penentraman seperti itu telah mendapat dukungan, muncullah ekspresi kreativitas agama asli di antara orang yang disubordinasikan.189

Berdasarkan uraian di muka, penulis mendefinisikan agama sebagai sistem kepercayaan (belief system), yang muncul dan terwujud dalam kehidupan masyarakat melalui interaksi-interaksi peribadatan (ritual system), dan tanggap terhadap situasi-situasi yang dihadapi oleh para penganutnya

188Peter Janke ed., Ethnic and Religious Conflicts (Europe & Asia: Aldershot, Dartmouth,

1994), viii.

(community system). Dalam pengertian tersebut, agama semestinya tidak menimbulkan kekerasan karena ia diturunkan justru sebagai pedoman untuk hidup secara damai dan saling menghargai. Namun, kenyataannya agama dapat menimbulkan kekerasan apabila bersinggungan dengan faktor lain, misalnya, kepentingan kelompok/nasional atau penindasan politik. Agama dapat disalahgunakan dan disalaharahkan baik dari sisi eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, agama propetis, seperti Islam dan Kristen, cenderung melakukan kekerasan segera setelah identitas mereka terancam. Dari sisi internal, agama propetis cenderung melakukan kekerasan karena merasa yakin tindakannya berdasar kehendak Tuhan. Secara operasional, kekerasan agama terkait dengan ritual system, dan community system. Oleh karena itu, pemahaman agama atau bagaimana agama diinterpretasikan merupakan salah satu alasan yang mendasari kekerasan agama.

2. Perilaku Kekerasan dalam Perspektif Psikologi

untuk memahami penyebab terjadinya kekerasan.190 Pada awalnya, penelitian psikologi lebih menekankan pada karakter pelaku tindak kekerasan yang unik dan abnormal, misalnya Pizzey yang menemukan bahwa suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya memiliki kepribadian yang sadis.191 Namun Strauss menyatakan bahwa hanya 10% saja kasus kekerasan yang disebabkan oleh kekacauan pribadi (personal disorder).Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Crenshaw yang tidak menemukan tanda-tanda bahwa anggota IRA (Irish Republican Army) terganggu secara emosional.192 Menurut Crenshaw, perilaku teror lebih dipengaruhi oleh komitmen ideologi dan solidaritas kelompok.193

Dalam penelitian tentang kelompok, misalnya tawuran pelajar, ditemukan adanya kontribusi kelompok terhadap kekerasan. Clayton, Barlow, dan Ballif-Spanvill

190Tutut Chusniyah, “Ideologi, Mortality Salience dan Kekerasan ‘Suci’: Analisis Model

Struktural,” (Tesis MA, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005). Studi Psikologi ini telah menguji model kekerasan suci, apakah model teoretik yang diajukan menggambarkan pengaruh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world, mortality salience terhadap kekerasan suci. Sebanyak 371 responden berusia 15-40 tahun dari kelompok Islam fundamentalis mengisi kuesioner untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model teoretik yang dajukan sesuai untuk menjelaskan kekerasan suci. Kekerasan suci dipengaruhi oleh ideologi jihad, ideologi politik konservatif, belief in a just world dengan

mortality salience sebagai mediator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad merupakan ideologi keagamaan yang paling besar pengaruhnya terhadap kekerasan suci. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan penelitian mengenai jihad dan pengaruhnya terhadap kekerasan suci dengan memperluas sampel dan menguji variabel lain yang mungkin juga dapat mempengaruhi kekerasan suci, seperti persepsi terhadap ancaman, identitas dan soldaritas kelompok, RWA, deprivasi, atau juga meneliti jihad sebagai legitimize ideology

dalam perspektif teori SDO. Penelitian ini juga telah dipresentasikan pada konferensi AASP (Asian Association of Psychology) pada tanggal 4 April 2005 di Universitas Victoria Wellington, New Zealand.

191D. J. Christie, et. al., Peace, Conflict and Violence: Peace of Psychology for 21 Century

(New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 2001).

192J. M. Post, “Terrorist Psychologic: Terrorist Behavior as a Product of Psychological Forces”

dalam Origin of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind. ed. W. Reich (Washington. D. C.: The Woodrow Wilson Center Press, 2003).

193M. Cottam, et. al., Introduction to Political Psychology (Mahwa, New Jersey: Lawrence

menyatakan bahwa pada individu yang bergabung dalam kelompok, keanggotaannya dalam kelompok akan menyebabkan anonimitas individu. Menurut Diener, perasaan anomi dalam diri individu ini akan mengurangi kesadaran diri dan mengganggu

persepsi. Keadaan itulah yang menyebabkan individu berperilaku ekstrim, yang pada keadaan normal bukan merupakan karakter individu. Sedangkan Festinger menjelaskan keadaan anonimitas individu ke dalam proses deindividuasi. Seorang individu yang telah menjadi bagian dari kelompok tidak lagi menjadi individu, karena identitas individualnya hilang. Selanjutnya Mullen mengatakan bahwa deindividuasi ini menghancurkan proses pengaturan diri (self-regulation) yang normal dan menyebabkan perilaku agresif. 194

Dalam sejarah kekerasan agama yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis di Indonesia, tercatat beberapa peristiwa sejak tahun 1970 hingga tahun 2004. Di antara peristiwa-peristiwa itu misalnya serangan bom terhadap sejumlah gereja, klab-malam, dan bioskop oleh Komando Jihad antara tahun 1970-1980-an. Contoh lain adalah teror Warman yang terjadi di Lampung pada pertengahan tahun 1980-an. Pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang, Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI), mengadakan razia dan perusakan bar, klab-malam, dan hotel.195

Kekerasan yang lebih mutakhir terjadi pada sekitar tahun 2000, yaitu serangan bom pada malam Natal di berbagai kota di Indonesia, yang menewaskan belasan orang dan mencederai puluhan lainnya.196 Kekerasan yang paling banyak memunculkan 194C. J. Clayton, et. al., “Principle of Group Violence with Focus on Terrorism” dalam

Collective Violence. ed. H. V. Hall & L. C. Whitaker (Washington D. C.: CRC Press, 1999).

reaksi dunia internasional dan paling banyak menimbulkan korban tewas (yaitu 180 jiwa) adalah bom yang meledak di Paddy’s Café dan Sari Club Denpasar Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, peledakan bom di hotel Mariot Jakarta, dan serangan bom bunuh diri di depan Kedutaan Besar Australia pada tahun 2004.

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis diidentifikasi sebagai kekerasan ‘suci’ (sacred violence). Kekerasan ‘suci’ merupakan kekerasan yang memanipulasi simbol-simbol dan idiom-idiom agama untuk menyebarkan kebencian, mengintimidasi, mengganggu, melukai dan membunuh orang lain atas nama Tuhan.197 Kekerasan ‘suci’ ditemukan hampir pada semua agama, bahkan menurut Hamblim dan Peterson kekerasan ‘suci’ merupakan bagian integral dari sejarah agama Nasrani. Sejak perang suci Heraclius pada tahun 620 M, perang agama pada abad 16 dengan munculnya Protestan hingga perang salib. Sampai saat ini, Christian identity movement (gerakan identitas Kristen) membenarkan penggunaan kekerasan yang

dilakukan untuk menghukum orang yang menyimpang dari hukum Tuhan.

Dalam agama Hindu, dua epiknya yaitu Mahabarata dan Ramayana, menceritakan bahwa Tuhan sendiri berinkarnasi untuk berperang ‘suci’ melawan setan di bumi. Sedang sejarah perang ‘suci’ pada agama Budha di Jepang dicontohkan dengan adanya ksatria monyet (buddist sohei) atau kodifikasi perang yang bersandar pada Budhisme yang disebut Bushido. Sedang dalam Islam, dalil-dalil al-Qur’an dan al-Hadits seringkali digunakan sebagai pembenaran terhadap kekerasan ‘suci’,

http:// www.kompas,com/ kompas-cetak/0204/01/nasional/radio6.htm. (januari,2004).

197W. J. Hamblim & D. C. Peterson,”Religion and Violence: an Unholy Combination. ”

http://www.meridianmagazine.com/ideas.html. (januari, 2004) ; D. C. Perlmutter, ”Sacred Violence From Skanalon 2001: the Religious Practices of Modern Satanist and Terrorist. ”

misalnya pamflet The Neglected Duty (Al-Faridah Al-Ghai’bah) yang ditulis oleh Abd Al-Salam Faraj dari kelompok Al-Jihad, yang kemudian menjadi pendorong untuk melakukan pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat pada tahun 1981.198 Begitu juga halnya dengan alasan moral yang digunakan para ulama dalam memberikan pembenaran moral terhadap pelaku bom bunuh diri.199

a. Kajian Teoretik

Penelitian psikologi ini menguji model kekerasan ‘suci’ yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis di Indonesia yang difokuskan pada teori ideologi dan teori managemen teror. Penelitian melibatkan empat konstruk teoretik yaitu: ideologi jihad, ideologi politik konservatif, believe in a just world (selanjutnya disebut BJW) dan mortality salience sebagai mediator.

Pertama, menurut Perlmutter kekerasan ‘suci’ mendapat pembenaran oleh kelompok Islam fundamentalis dengan menginterpretasi ideologi jihad. Ideologi jihad merupakan sebuah aliran (genre) yang sangat populer dalam dunia Islam, namun sampai 11 September 2001 hanya mendapat sedikit perhatian dalam dunia Barat.200 Jihad dalam dunia Islam bukan saja sangat populer, bahkan menurut Hamada

198D. Rappoport, “Sacred Terror: A Contemporary Example from Islam” dalam Origin of

Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind,ed. W. Reich(Washington. D. C.: The Woodrow Wilson Center Press, 2003).

199M. Kramer, “The Moral Logic of Hizballah” dalam Origin of Terrorism: Psychologies,

Ideologies, Theologies, State of Mind, ed. W. Reich (Washington D.C.: The Woodrow Wilson Center Press, 2003).

200D. Perlmutter, ”Sacred Violence From Skanalon 2001: The Religious Practices Of Modern

Satanist And Terrorist”

popularitas agama Islam sepanjang sejarahnya dikarenakan Islam memiliki prinsip jihad ini.201

Pengertian jihad sendiri masih diperdebatkan, sehingga belum ditemukan pengertian tunggal. Istilah jihad berasal dari kata Arab jahada (kata benda abstrak, juhd) yang bermakna berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dengan segenap

hatinya.202 Definisi klasik dari jihad adalah: “…exerting, one’s umost power, effort, endeavors or ability in contending with an object of disapprobation”. 203 Sedangkan menurut pemahaman asketik dan mistik, dibedakan antara jihad besar yang merepresentasikan perjuangan melawan dirinya sendiri dan jihad kecil yaitu berjuang di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Dengan demikian, penelitian ini melihat jihad dalam dua dimensi yaitu: jihad besar dan jihad kecil.

Kedua, kelompok Islam fundamentalis ini biasanya cenderung menutup diri dari pengalaman dan titik pandang yang dianggap mempengaruhi pandangan dunia mereka (worldview). Ketertutupan kelompok fundamentalis terhadap pandangan lain merupakan mekanisme pemeliharaan ideologi.204 Mekanisme itu membuat para penganut fundamental percaya bahwa tidak ada pandangan dunia yang dianggap sebagai kebenaran selain pandangan dunia yang mereka miliki.205 Kelompok Islam 201N. Abi-Hashem, “Peace and War In The Middle East: A Psychological And Sociocultural

Perspective“ dalam Understanding Terrorism: Psychological Roots, Consequences and its Interventions, ed. F. Moghaddam, & A. Marsella, (Washington D. C.: American Psycho logical Assosiation, 2004).

202Madjid Khadduri, Perang dan Damai dalam Hukum Islam. Ter. Kiswanto (Yogyakarta:

Tarawang Press. 2002).

203R. Firestone, Jihad: The Origin of Holy War in Islam (New York: Oxford University Press,

1999).

204R. K. Unger. “Them and Us: Hidden Ideologies-Difference in Degree or Kind?” dalam

Analyses of Social Issue and Public Policy, 2, 1, (2002), 43-52.

205E. Staub. The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence (New York:

fundamentalis ini, cenderung kaku dan dikotomis (baik-buruk) dalam mengartikan dunia sosial.206 Mereka cenderung tidak toleran, ekstrim, fanatik, kaku, dan literalis.207 Gambaran itu disebut sebagai ciri ideologi politik konservatif.208 Menurut Garcia dan Griffitt, orang yang konservatif memiliki sikap yang lebih keras dibandingkan dengan orang yang liberal. Jika dipandang dari perspektif konservatif, kelompok Islam fundamentalis memiliki pandangan ideologi politik konservatif terhadap isu-isu sosial politik. Individu yang memiliki ideologi politik konservatif cenderung tidak toleran pada perbedaan pendapat dan anti perubahan.209

Ketiga, fenomena kekerasan ‘suci’ ini juga dapat dilihat dari perspektif managemen teror. Menurut penelitian J. Greenberg, S. Solomon, N. Veeder, T. Pyszczynsk, S. Kirkland dan D. Lyon tentang managemen teror menunjukkan bahwa dengan mengingatkan subjek terhadap kematiannya sendiri akan menyebabkan reaksi negatif terhadap orang-orang yang kepercayaan dan nilai-nilainya berbeda dengan dirinya.210 Dan juga penelitian E. Harmon-Jones, L. Simon, T. Pyszczynsk, S. Solomon dan H. McGregor, menemukan bahwa mortality salience (MS) menyebabkan subjek memberi rekomendasi yang lebih keras terhadap para pelanggar moral.211 Adapun 206T. Adorno, et. al., The Authoritarian Personality (New York: Harper, 1950); P. E. Tetlock,

“Cognitive Style and Political Ideology” dalam Journal of Personality and Social Psychology, 41, (1983), 207-212.

207Achmad Jainuri, et. al., Terorisme dan Fundamentalisme Agama (Malang: Bayu Media

Publishing, 2003).

208Tetlock, “Cognitive Style and Political Ideology”, 207-212.

209J. Vala, et. al., “Perception of Violence as a Function of Observer’s Ideology and Actor’s

Group Membership” dalam British Journal of Social Psychology, 27, (1988), 231-237.

210J. Greenberg, et. al., ”Evidence for Terror Management Theory II: The Effect of Mortality

Salience Relations to the Who Threaten or Bolster the Cultural Worldview” dalam Journal of Personality and Social Psychology, 58, 2, (1990), 308-318.

211E. Harmon-Jones et. al., ”Terror Management Theory and Self-Esteem: Evidence that

penelitian J. Greenberg, L. Simon, T. Pyszczynsk, S. Solomon, N. Veeder, dan D. Chatel menemukan bahwa individu dengan ideologi politik konservatif, yang sangat tidak toleran, bila memikirkan kematiannya sendiri cenderung untuk bersikap tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda.212 Dengan demikian, diharapkan pada orang dengan ideologi politik konservatif dengan melalui MS akan berhubungan secara positif dengan kekerasan ‘suci’.

Keempat, orang percaya bahwa mereka hidup di dunia yang setiap orang akan memperoleh apa yang sepatutnya ia peroleh. Pada orang yang memiliki kepercayaan bahwa dunia itu adil adanya (belief in an just world atau BJW), menurut C. Dalbert, I. M. Lipkus, H. Sallay and I.Goch, mereka akan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang adil dan hal itu mempengaruhi perilaku sosialnya dalam kehidupan sehari-hari.213 Sebaliknya, orang-orang yang percaya bahwa dunia itu sebetulnya bukan tempat yang adil (belief in an unjust world atau BUW) menunjukkan kecenderungan untuk berperilaku tidak sesuai dengan aturan-aturan yang adil.214 Hal ini terjadi karena konsep BJW menunjukkan kontrak personal antara individu dengan dunia sosialnya. Sehingga semakin kuat individu memegang BJW, maka semakin kuat pula kewajibannya untuk berperilaku sesuai dengan aturan keadilan. Sebaliknya individu dengan BUW akan mempertinggi kemungkinan untuk tidak adil. Bila hipotesis ini benar, maka diharapkan

212J. Greenberg, et. al., ”Terror Management and Tolerance: Does Mortality Salience always

Intensify Negative Reactions to other Who Threaten One’s Worldview?” dalam Journal of Personality and Social Psychology, 63, 2, (1992), 212-220.

213C. Dalbert et. al., ” A Just and Unjust World: Structure and Validity of Different World

Beliefs ” dalam Personality and Individual Differences, 30, (2001), 561-577.

214M. J. Lerner, The Belief in a Just World: A Fundamental Delution (New York: Plenium Press,

BJW dan BUW dapat memprediksikan kekerasan ‘suci’ dengan BUW lebih condong terhadap kekerasan dibandingkan dengan BJW.

Pada penelitian ini, pertama diukur kekerasan ‘suci’ dari dukungan mereka terhadap berbagai kemungkinan respon untuk menyerang dan merusak papan iklan bir, papan iklan bergambar porno, tempat perjudian dan prostitusi, kafé, bar, klub-malam, dan hotel-hotel. Model kekerasan ‘suci ini diringkas dalam figur 1:

Figur 1. Model Kekerasan ‘suci Keterangan:

Gama (γ) = matrik koefisien yang menghubungkan variabel laten (LVs) eksogenus dengan (LVs) endogenus.

Beta (ß) = matrik koefisien yang menghubungkan satu (LVs) endogenus dengan satu (LVs) endogenus lainnya.

Perlmutter menjelaskan bahwa sepanjang sejarah dan lintas budaya, kekerasan ‘suci’ dimaafkan dan dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip agama pelaku. Penganut agama secara serius dihadapkan pada paradoks dari penganut yang menganggap kekerasan ‘suci’ sebagai kewajiban ‘suci’. Penggunaan kekerasan ‘suci’ selalu dapat dibenarkan bila dilakukan dalam rangka menghukum pelanggar hukum

Jihad

IPK Kekerasan ‘Suci’

BJW

MS γ22 γ21 γ12

γ13 γ23

Tuhan. Kejahatan yang bertujuan untuk penyucian selalu dapat dibenarkan.215 Dalam agama Islam pembenaran dilakukan melalui interpretasi ideologi jihad, yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis. Individu yang memiliki jihad tinggi, akan mendukung kekerasan ‘suci’ sehingga kita harapkan jihad akan berpengaruh langsung terhadap kekerasan suci. Kecenderungan tersebut semakin kuat bila individu diingatkan akan kematiannya sendiri atau MS individu diaktifkan. Dalam persepektif teori manajemen teror, ketika individu diingatkan akan kematiannya sendiri individu merasa cemas dan mengatasi kecemasan dengan kembali pada nilai dan kepercayaan yang dimiliki serta berusaha untuk hidup sesuai dengan standar nilai dan kepercayaannya.

Dalam pandangan kelompok Islam fundamentalis, keberadaan bar, klab-malam, café, hotel, papan iklan porno, sejumlah tempat prostitusi, dan perjudian, menyimpan ancaman terhadap validitas kepercayaan, nilai, dan konsep realitas budaya individu. Menurut Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski, dan Lyon bahwa kelompok Islam fundamentalis menganggap transgresor adalah ‘setan’ dan konsekuensinya orang yang melanggar moral harus dihukum. Oleh karena itu, mengaktifkan MS akan memperkuat pengaruh jihad kekerasan ‘suci’.216

Islam fundamentalis yang melakukan kekerasan ‘suci’, memiliki pandangan sangat konservatif terhadap berbagai isu sosial dan politik. Menurut A. Farina, B. Chapnick, J. Chapnick dan R. Misiti terdapat sikap otoritarian yang tinggi pada

215D. Perlmutter, ”Sacred Violence From Skanalon 2001: The Religious Practices Of Modern

Satanist And Terrorist” http://www.anthropoetics.ucla.edu/ap07202/skanalon.html (january, 2004).

216J. Greenberg, et. al., ”Evidence for Terror Management Theory II” dalam Journal of

individu yang konservatif.217 Efek MS dan reaksi negatif terhadap orang lain yang tidak sama semakin kuat pada orang yang tinggi otoritariannya. Pada individu yang konservatif dan tidak toleran maka MS akan mengintensifkan reaksi negatif terhadap orang yang mengancam pandangan dunia yang dianutnya sehingga mempengaruhi dukungan individu terhadap kekerasan ‘suci’. Diprediksikan bahwa ideologi konservatif melalui MS akan berhubungan secara positif dengan kekerasan ‘suci’.

Dalam konsep BJW, diharapkan berkorelasi negatif dengan kekerasan ‘suci’ sedang yang sebaliknya terjadi pada individu dengan BUW. BJW dan BUW dapat berpengaruh langsung terhadap kekerasan ‘suci’. Menurut Rosenblatt dkk, budaya memberikan rasa aman dengan cara menjanjikan kekekalan nyata dan simbolik terhadap orang yang hidup sesuai standar nilai dan melalui konsep bahwa dunia merupakan tempat yang adil, sesuatu yang buruk tidak akan terjadi pada orang yang baik. Jika MS diaktifkan pada individu dengan BJW, akan memberikan rasa aman dari ancaman kematian dan ancaman terhadap validitas konsep realitasnya. Dengan demikian, adanya MS diprediksikan dapat memperkuat pengaruh BJW terhadap kekerasan ‘suci’.218

b. Proses Penelitian

Kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini sebanyak 450, sedangkan yang kembali 373 kuesioner dan yang dapat diolah 371 dengan dua kuesioner tidak lengkap sehingga tidak dapat diolah. Populasi penelitian ini adalah kelompok Islam

217A. Farina et. al., ”Political Views And Interprepersonal Behavior” dalam Journal of

Personality and Social Psychology, 22, 3, (1972), 273-278 .

218A. Rosenblatt et. al., ”Evidence For Terror Management Theory I: The Effect of Mortality

fundamentalis dengan sampel penelitian berasal dari kelompok Front Pembela Islam (FPI) 79 % atau 295 responden, Hizbuttahrir Indonesia (HTI) HTI 16% atau 61 responden dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 % atau 15 responden. Sebagian besar subjek berjenis kelamin laki-laki 83 % atau 309 responden dan perempuan hanya 17 % atau 62 responden.

Untuk mengukur kekerasan ‘suci’, disusun lima item skala kemungkinan individu untuk ikut tindakan merusak dengan skala 6 (angka 1= sangat tidak setuju, sedang 6= sangat setuju terhadap pernyataan). Contoh item skala, ini antara lain, “Seberapa besar kemungkinan anda ikut bergabung dengan gerakan yang merusak papan iklan bir” Validitas item dari skala ini antara 0,77 sampai 0,85, dengan α=0,92.

Sedangkan skala ideologi jihad tersusun 12 item yang didasarkan definisi operasional ideologi jihad dan sebelumnya juga dilakukan elisitasi. Skala ini memiliki validitas antara 0,42 sampai 0,65, dengan α=0,74. Item pada skala ini juga menggunakan skala 6 (angka 1= sangat tidak setuju, sedang 6= sangat setuju terhadap pernyataan). Contoh item skala ini, antara lain, “ Jihad merupakan perang melawan musuh Islam”

sedang 6= sangat setuju terhadap pernyataan).219 Contoh item dari skala ini adalah, “Indonesia harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel”.

Skala BJW ini merupakan skala yang divalidasi oleh Dalbert pada para tahanan dan petugas penjara, dengan mengkorelasikan BJW-BUW dengan dengan orientasi keagamaan, well-being, dan ideologi politik. Skala terdiri dari dua bagian yaitu 6 item skala BJW dan empat item skala BUW. Dalbert dkk melihat kedua belief ini sebagai suatu konstruk yang deskrit, sehingga skala BJW dan BUW mengukur dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, seorang individu pada skala Dalbert dkk ini dapat memiliki kedua belief ini secara bersama-sama. Dengan kata lain, individu tersebut tinggi pada skor BJW dan juga skor BUW-nya. Skala BJW dengan α=74 dan validitas antara 0,36-0,64, sedang skala BUW dengan α =0,66 dan validitas antara 0,43-0,47. Item pada skala ini juga menggunakan skala 6 (angka 1= sangat tidak setuju, sedang 6= sangat setuju terhadap pernyataan). Contoh item dari skala ini adalah, “Saya percaya bahwa keadilan selalu menang terhadap ketidakadilan”

Skala MS terdiri dari dua bagian, yaitu MS kognitif dan MS afektif. Skala MS kognitif terdiri dari 6 item yang disusun berdasarkan hasil elisitasi, berkaitan dengan apa yang dipikirkan individu akan terjadi sesudah individu itu mati. Pertanyaan yang digunakan peneliti pada waktu elisitasi berasal dari pertanyaan terbuka yang digunakan oleh Greenberg dkk. Sedangkan skala MS afektif berupa 11 item keadaan emosi yang diambil dari Positive and Negative Affective Scale (PANAS) dari Watson, Clark dan Tellegen, terdiri dari 6 keadaan emosi negatif dan lima keadaan emosi positif. MS afektif merupakan perasaan atau emosi yang timbul ketika individu memikirkan 219J. Ray, ”Militarism, Authoritarianism, Neuroticism and Anti Social Behavior” dalam Journal

kematiannya sendiri.220 PANAS ini juga digunakan dalam penelitian Greenberg. Contoh item skala MS kognitif adalah “Mati berarti berpisahnya ruh dari badan”. Skala ini memiliki α=82 dengan validitas antara 0,20 sampai 0,67.

3. Hasil Penelitian

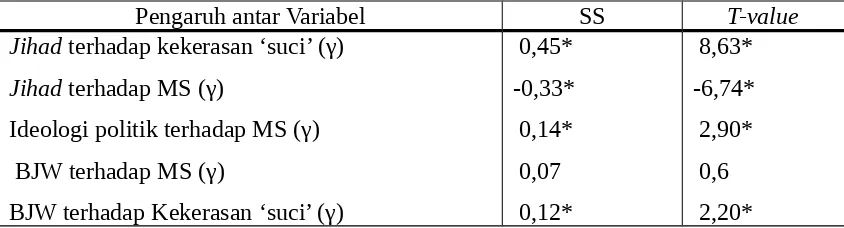

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan keterlibatan tiga variabel eksogen, yaitu ideologi jihad, ideologi politik, dan BJW-BUW terhadap dua variabel endogen, yaitu kekerasan ‘suci’ dan MS. Prosedur yang dilakukan dalam pengolahan data adalah model struktural atau tehnik SEM dengan LISREL 8.5 sebagai softwarenya. Pada model struktural ini, diuji pengaruh langsung dari ideologi jihad dan BJW terhadap kekerasan ‘suci’, serta pengaruh tidak langsung ideologi jihad, BJW dan ideologi politik terhadap kekerasan ‘suci’. Untuk mendapatkan model hipotesis yang fit dan dapat menggambarkan data sampel, sebuah penelitian harus memenuhi kualifikasi berupa: P-value>0,05, Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)<0,05, Goodness of fit index (GFI)>0,90 and T-value>1,96. Model kekerasan ‘suci’ yang diajukan sebagai hipotesis fit (antara model dengan data sesuai), dengan good of fit yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Good of fit Model Kekerasan ‘Suci’

χ df RMSEA p-value GFI CFI 1,19 2 0,00 0,77 0,99 0,99

220D. Watson et. al., ”Development and Validation of Brief Measures of Positive and Negative

Hubungan struktur antara variabel eksogen dengan variabel endogen tersebut di atas dapat dilihat dengan lebih jelas pada figur 2.

Figur 2. Model Struktural Kekerasan Suci

Keterangan: IPK=ideologi politik konservatif, BJW=belief in a just world, MS=mortality salience, garis putus-putus menunjukkan jalur yang tidak signifikan dengan Taraf signifikansi 0,5%

Dilihat dari koefisien standardized solution (SS), maka variabel yang paling kuat pengaruhnya adalah pengaruh ideologi jihad terhadap kekerasan ‘suci’ yaitu 0,45. Dengan demikian, individu dengan jihad tinggi cenderung untuk mau ikut kekerasan ‘suci’. Sedang pengaruh jihad terhadap MS bersifat negatif yaitu -0,33, individu dengan jihad tinggi maka MSnya rendah. Pengaruh ideologi politik konservatif terhadap MS yaitu 0,14, sedang pengaruh MS terhadap kekerasan ‘suci’ juga 0,14. Maka, individu dengan ideologi politik konservatif dengan mengaktifkan MS cenderung mau ikut kekerasan ‘suci’. Sementara pengaruh yang tidak signifikan terjadi antara BJW terhadap MS, sedang pengaruh BJW terhadap kekerasan ‘suci’ signifikan pada 0,12 yaitu individu dengan BJW cenderung mau ikut kekerasan ‘suci’. Ringkasan pengaruh

Jihad

IPK Kekerasan Suci

BJW

MS

0,45

0,14 -0,33

0,14

0,12

variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel

*=signifikan, t-value> 1 ,96(koefisien bermakna pada l.o.s. 0,05)

Takaran signifikansi statistik dalam penelitian ini, dengan menggunakan t-statistik pada taraf signifikansi 0,05, maka t-t-statistik (t-value) yang dibutuhkan >± 1,96. Dari tabel di atas, berdasar t-value maka hanya variabel BJW yang pengaruhnya tidak signifikan terhadap MS. Sedang hubungan struktur antar variabel endogen, yaitu antara MS terhadap kekerasan ‘suci’ signifikan pada 0,14. Dapat diartikan bahwa variabel MS berpengaruh terhadap kekerasan ‘suci’. Pengaktifan MS berpengaruh terhadap kekerasan ‘suci’. MS tinggi menyebabkan kekerasan ‘suci’.

4. Pembahasan

ajaran Islam dan memberantas kemungkaran. Jihad digunakan sebagai justifikasi oleh kelompok Islam fundamentalis yang melakukannya. Berdasar prinsip-prinsip jihad, penggunaan kekerasan ‘suci’ selalu dapat dibenarkan dan dianggap penting bila dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran yang bertujuan untuk membersihkan berbagai tempat yang digunakan untuk melanggar hukum Tuhan (seperti tempat yang digunakan untuk prostitusi dan perjudian).

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Fukuyama bahwa bagi kaum Islam fundamentalis, modernisasi dan nilai-nilai sekular mengancam cara hidup yang mereka anut. Budaya materialistik Barat merupakan ancaman terhadap nilai spiritual dan praktek agama Islam, karena ada kesulitan dalam mensintesiskan dunia sekular dan agama.221 Menurut Marsella dalam kondisi ketakutan dan ketidaktentuan ini, Islam fundamentalis menawarkan satu alternatif pemecahan sederhana terhadap masalah yang kompleks itu yaitu kepercayaan yang mutlak terhadap dogma agama. Hal itu terjadi, karena mereka memandang bahwa kemunduran umat Islam karena berkurangnya puritansi agama. Oleh karena itu, dalam perspektif mereka maka setiap orang Islam harus mengambil sedekat mungkin gaya hidup pengikut Islam pada masa Rosul Muhammad dan sahabat (salaf).222 Kelompok Islam fundamental mengikuti cara hidup seperti yang diajarkan al-Qur’an secara literal dan sangat detil. Sebuah cara hidup yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai modern dan sekular. Lebih lanjut Pyszczynski menyimpulkan bahwa dalam perspektif Fukuyama, ada potensi

221T. Pyszczynski et. al., In The Wake of 9/11: The Psychology of Terror (Washington D. C.:

American Psychological Assosiation, 2003).

222F. M. Moghaddam and A. J. Marsella ed, Understanding Terrorism: Psychological Roots,

perbenturan antara mereka (setan atau para pelanggar moral) dengan kami (yang hidup sesuai ajaran al-Qur’an).

Jihad sebagai ideologi keagamaan yang sangat penting serta menjadi kewajiban setiap muslim dan dapat dipanggil ketika dibutuhkan.223 Keberadaan para pelanggar moral, memanggil dan mengaktifkan jihad. Aktivasi jihad menyebabkan Mortality Salience tidak teraktivasi (deactivated). Pada individu dengan jihad tinggi maka

MS-nya tidak teraktivasi, berarti individu tidak takut untuk mati. Dalam kepercayaan Islam ada janji surga bagi orang yang mati ketika berjihad yang berarti melayani Allah. Oleh karena itu orang dengan jihad tinggi tidak takut mati. Apabila jihad sudah teraktivasi maka tanpa MS pun individu akan terdorong untuk melakukan kekerasan ‘suci’.

Meskipun pengetahuan tentang kematian yang tidak terelakkan bermakna absolute annihilation (penghapusan mutlak), pada orang dengan jihad tinggi MS tidak

teraktivasi. Menurut Dawkins, hal itu dapat terjadi karena kepercayaan yang ada di dalam agama seperti kepercayaan terhadap hidup sesudah mati yang membuat individu ingin sacrifice (menyucikan) hidupnya.Dalam perspektif Dawkins ini, maka merusak berbagai tempat yang digunakan untuk melanggar hukum Tuhan, merupakan upaya untuk menyucikan diri bagi kelompok ini.224

Seperti yang diprediksikan sebelumnya, hubungan ideologi politik konservatif dengan kekerasan ‘suci’ melalui pengaktifan MS. Pada individu yang konservatif dan tidak toleran, maka mengaktifkan MS menyebabkan individu tersebut cenderung

223N. Abi-Hashem, ”Peace and War in the Middle East: A Psychological and Sociocultural

Perspective” dalam Understanding Terrorism: Psychological Roots, Consequences and its Interventions. ed. F. M. Moghaddam and A. J. Marsella (Washington D. C.: American Psychological Assosiation, 2004).

melakukan kekerasan ‘suci’. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Greenberg dkk.225 Reaksi negatif terhadap orang yang tidak sama semakin kuat efeknya pada individu yang konservatif, yaitu individu yang rendah derajat toleransinya. Kelompok Islam fundamental Islam fundamentalis yang melakukan kekerasan ‘suci’, memiliki pandangan sangat konservatif terhadap berbagai isu sosial dan politik.226

Menurut Keniston pada individu yang konservatif terdapat sikap otoritarian yang tinggi dan efek MS serta reaksi negatif terhadap orang lain yang tidak sama semakin kuat pada orang yang tinggi otoritariannya. Pada individu yang konservatif dan tidak toleran maka MS akan mengintensifkan reaksi negatif terhadap orang yang mengancam pandangan dunia yang dianutnya sehingga berpengaruh terhadap kemungkinan individu untuk mau ikut melakukan kekerasan ‘suci’.227 Dalam perspektif manajemen teror, orang yang menyerang tempat prostitusi dan perjudian membuktikan bahwa orang tersebut hidup sesuai dengan standar nilai yang dipegangnya. Kebutuhan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, memunculkan reaksi negatif terutama pada individu yang tidak toleran.228

Belief in a Just World (BJW) berpengaruh terhadap kekerasan ‘suci’ secara

langsung tanpa melalui pengaktifan MS. Berbeda dengan prediksi sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu dengan BJW tinggi cenderung untuk ikut dalam kekerasan ‘suci’. Rubin dan Peplau menemukan bahwa individu dengan BJW 225J. Greenberg et. al., ”Terror Management and Tolerance”, 212-220 .

226M. E. Nielsen,. ”Religion’s Role in Terroris Attack of September 11, 2001”

http://www.psywww.com/psyrelig/fundamental.html . (january, 2004)

227A.Farina, et.al., ”Political Views”, 273-278 .

228J. Greenberg et. al., ”Terror Management and Tolerance”, 212-220 .

yang tinggi akan lebih religius.229 Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara jihad dengan BJW, orang dengan jihad tinggi juga memiliki kecenderungan untuk tinggi BJW-nya. Sebagai ideologi keagamaan, jihad sangat besar peranannya dalam diri individu. Oleh karenanya dalam perspektif jihad, melakukan kekerasan terhadap para pelanggar moral merupakan suatu tindakan yang adil. Kelompok Islam fundamentalis ini memandang tindakannya merusak berbagai tempat maksiat itu sebagai tindakan yang adil. Karena dalam BJW ini, terdapat asumsi bahwa orang memperoleh apa yang sepatutnya ia peroleh, reward dan punishment diperoleh secara adil sesuai dengan perilaku, sifat dan karakter individu.230 Apa yang dilakukan oleh individu di berbagai tempat yang digunakan untuk melanggar hukum Tuhan (seperti tempat yang digunakan untuk prostitusi dan perjudian), dalam perspektif para jihadis ini, patut menerima hukuman.

3. Terorisme sebagai Bentuk Aksi Kekerasan a. Definisi dan Konsepsi Terorisme

Istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Istilah ini kali pertama muncul pada tahun 1789 dalam The Dictionnaire of The Academic Francaise “System, regime de terreur”. Konteks revolusi Prancis lekat di

dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang lalim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. Namun, praktik-praktik terorisme sudah

229C. Andre, and M. Velasquez, ”The Just World Theory. Issues in Ethics” http://www.scu.edu/ethics/publication/justworld.html. (january, 1990)

230N. J. Finkel, Not Fair: The Typology of Commonsense Unfair (Washington, D. C.: APA,

lama terjadi sejak sekitar 66 - 67 sebelum Masehi, ketika kelompok ekstrim Yahudi melakukan sebagai aksi teror, termasuk di dalamnya pembunuhan, terhadap bangsa Romawi yang melakukan pendudukan di wilayahnya (kira-kira di wilayah yang dipersengketakan oleh Israel dan Palestina sekarang). Sejak saat itu, aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi.231

Sedangkan menurut Achmad Jainuri, istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat popular pada dekade 1990-an dan awa12000-an sebagai bentuk kekerasan agama. Meskipun terorisme, sesungguhnya bukanlah sebuah istilah baru. Tindakan teror telah muncul sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana putra Adam, Qabil menteror Habil, karena dinilai menjadi penghambat keinginan Qabil. Beberapa bentuk teror telah menjadi cara yang umum untuk mengintimidasi lawan. Orang yang percaya bahwa dengan kekerasan dapat mengintimidasi musuh atau lawan untuk menakut-nakuti dan kemudian merasa takut atau menyerah, maka biasanya orang tidak ragu menggunakan ancaman yang dimaksud.232 Sebagai sebuah label untuk tindakan kekerasan, istilah ini mencerminkan makna negatif bagi mereka yang dijuluki teroris. Dalam pengertian ini teroris disamakan dengan istilah menyakitkan lainnya dalam khazanah bahasa politik, seperti rasis, fasis, atau imperialis.233

Terorisme merupakan salah satu dari sekian istilah dan konsep di dalam ilmu sosial yang penuh kontroversi dan perdebatan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa 231Kacung Marijan, "Terorisme dan Pesantren: Suatu Pengantar" dalam Islam Lunak Islam

Radikal: Pesantren, Terorisme dan Bom Bali, ed. Muhammad Asfar (Surabaya: PUSDEHAM dan JP Press, 2003), v; Lihat Walter Laqueur, The Age of Terrorism (Boston: Little, Brown and Company, 1987).

232Achmad Jainuri, “Terorisme Dalam Wacana Kontemporer Islam: Akar Ideologi dan Tuntutan

Aksi,” (Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Selasa 12 September 2006), 2.

upaya untuk mendefinisikan terorisme itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan ideologi dan politik. Begitu kontroversinya, Walter Laqueur sampai berpendapat bahwa sebuah definisi yang komprehensif mengenai terorisme itu tidak ada atau tidak akan dapat ditemukan di masa mendatang.234 Padahal, pendefinisian mengenai terorisme itu cukup penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, melainkan juga untuk kepentingan praktis, yakni bagaimana cara mengatasinya. Memerangi terorisme terorganisasi, misalnya, harus memiliki kejelasan apakah organisasi yang diperangi itu termasuk teroris atau tidak. Kejelasan demikian tentu saja harus berasal dari definisi yang jelas pula. Tanpa adanya kejelasan, upaya untuk memerangi itu berdampak kontra produktif. Sebagai sebuah istilah bahasa, terorisme seharusnya dipahami dengan sangat hati-hati, bukan menjadi instrumen propaganda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan definisi terorisme yang jelas. Dengan kejelasan definisi ini orang akan mengerti makna sebenarnya istilah terorisme, dan kemudian merancang hukuman yang tepat bagi para pelaku teror.

Dalam pandangan Jack Gibbs yang dikutip Asfar, munculnya kontroversi mengenai pendefinisian mengenai terorisme itu tidak lepas dari fakta bahwa pemberian label terhadap aksi-aksi terorisme akan merangsang adanya kecaman-kecaman yang keras terhadap para pelakunya.235 Karena itu upaya untuk mendefinisikannya tidak akan lepas dari bias politik maupun ideologi.

bahwa ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjastifikasi, di satu sisi dan ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang tidak terjastifikasi, di sisi lain.236 Karena itu, upaya untuk mendefinisikan terorisme tidak lepas dari kontroversi.

Beberapa waktu setelah terjadinya peristiwa pengeboman di dua gedung kembar di New York, Organisasi Konferensi Islam (OIC) mengadakan pertemua di Kuala Lumpur, Malaysia. Di antara bahasan penting yang menjadi perbincangan hangat adalah mengenai masalah terorisme. Meskipun OIC merupakan negara-negara Islam, yang berarti terdapat benang merah yang mengikat mereka, OIC gagal melakukan pendefinisian mengenai terorisme. Di samping karena pendefinisian itu tidak lepas dari bias-bias kepentingan politik dan ideologi, sebagian peserta menolak melakukan pendefinisian larena masalah ini sudah menjadi masalah besar dari komunitas internasional, bukan hanya masalah dari OIC. Selain itu, keengganan ini tidak lepas daru fakta bahwa aksi-aksi terorisme yang mengemuka di dalam tahun-tahun terakhir ini melibatkan orang Islam. Menteri Luar Negeri Palestina membela diri:”Kami menolak segala upaya untuk mengkaitkan terorisme dengan perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-hak mereka guna mendirikan sebuah negara merdeka. Kami menolak segala upaya mengkaitkan negara-negara Islam, resistensi Palestina dan Libanon dengan terorisme.”237 Bagi dia yang menjadi “terorisme nomor satu dan terjelek” adalah “terorisme negara” yang dilakukan Israel. Tentu saja, Israel juga menolak jika dikatakan sebagai bagian dari terorisme negara.

Jika ditinjau dari segi etimologi, terorisme berakar dari kata terror berarti takut;

236Grant Wardlaw, Political Terrorism: Theory, Tactics and Counter-Measures (Cambridge:

Cambridge University Press, 1989), 4.

kecemasan, terrorism berarti terorisme; penggentaran, terrorist berarti teroris; pengacau, terrorize (vb) berarti menakut-nakuti.238 Menurut Chomsky, konsep tentang terorisme, masih tidak jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok. Jika terorisme dipahami sebagai sebuah taktik, maka sangat keliru orang mendeklarasikan “perang terhadap terorisme,” karena orang tidak dapat mengalahkan taktik. Pernyataan perang terhadap terorisme sama halnya dengan menyatakan perang secara terus menerus (kenyataannya, inilah maksud yang sesungguhnya).239

Meskipun demikian, untuk memberikan gambaran bagaimana terorisme itu didefinisikan, terdapat empat kelompok yang berbeda pandangan mengenai terorisme, yakni akademisi, pemerintah, masyarakat umum, dan kaum teroris serta simpatisannya.240 Pada umumnya, kaum akademisi mengedepankan intelektualitas dan bersikap netral dalam melakukan penelitian tentang segala sesuatu yang berbau teroris. Kultur akademis, seperti: keingintahuan, skeptisisme, dan seperangkat metodologi akan dapat membawa sikap dan penemuan makna yang lebih independen dan non-partisan dibandingkan dengan kelompok lain. Definisi terorisme dari kelompok ini muncul pada 238S. Wojowasito & W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap (Bandung: Hasta, 1980), 231. 239Jainuri, “Terorisme Dalam Wacana Kontemporer Islam,” 4; lihat Noam Chomsky, “The CIA

as a Terrorist Organization,” www.Serendipity.nofadz.com/cia/cia_terr.html,1. Noam Chomsky adalah seorang Profesor Linguistik di Massachussets Institute of Technology (MIT) yang sangat terkenal di dunia dn merupakan seorang inteletualtual yang pikirnnya jauh berbeda dengan kebanyakan koleganya, karenakritiknya yang tjam terhadap kebijakan luar negeri pemerintahan Amerika Serikat),

240Jainuri, “Terorisme Dalam Wacana Kontemporer Islam,” 4-5; lihat Alex P. Schmid, “The

1988, yang menyebutkan bahwa “terorisme adalah sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan aksi kekerasan secara berulang, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor penguasa bawah tanah (clandestine), karena alasan idiosinkratis, kriminal, atau politik. Oleh karena itu, berbeda dengan asasinasi, yang mengeksekusi langsung sasaran pembunuhan, sasaran langsung kekerasan teror bukan orang yang menjadi sasaran utama. Korban kekerasan biasanya dipilih secara acak (targets of opportunity) atau dipilih (representative atau symbolic targets) dari warga yang menjadi sasaran, yang kemudian dijadikan sebagai sumber pesan. Ancaman dan proses komunikasi yang berbasis kekerasan antara teroris dan korban digunakan untuk memanipulasi sasaran utama yang sebenarnya. Sasaran terakhir inilah yang menjadi sasaran teror, sasaran tuntutan, atau sasaran perhatian, tergantung pada tingkat intimidasi, pemaksaan, dan propaganda yang diinginkan.”

Definisi yang dipakai oleh kalangan penguasa cenderung memaknai istilah terorisme lebih keras, karena mereka secara aktif berkewajiban memberantas aktifitas terorisme, dan bahkan menjadi korban dari terorisme. Pemerintah Inggris adalah yang pertama merumuskan definisi resmi yang membedakan antara tindakan teroris dan kriminal. Pada tahun 1974, definisi itu menjelaskan bahwa “terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan politik, dan termasuk penggunaan kekerasan untuk menjadikan masyarakat dalam ketakutan.” Pada tahun 1980, CIA (Central Intelligence Agency) mendefinisikan terorisme sama dengan “ancaman atau penggunaan kekerasan

menentang pemerintah yang sah, dengan menakut-takuti masyarakat yang lebih luas dari pada korban langsung teroris.”241

Mereka yang terlibat terorisme memiliki pandangan yang berbeda dari para pengamat yang lain. Sementara pada akhir abad ke-19 banyak pelempar bom dari kaum anarkis dan sosialis Rusia tidak merasa kecil hati dilabeli sebagai kaum teroris, namun tidak demikian halnya dengan kaum teroris kontemporer. Mereka yang disebut terakhir ini sadar akan stigma panggilan teroris dan karena itu berusaha untuk menghidari label teroris. Pada waktu diselenggarakannya konferensi mengenai terorisme di Leiden pada 1989. Sebuah kelompok yang menamakan diri “Revolutionary Commando Marinus van de Lubbe” mengirimkan sepucuk surat pada surat kabar lokal dengan menyatakan simpatinya kepada masyarakat yang mereka klaim sebagai tertindas seperti: Palestina, Irlandia, Amerika Tengah, dan Kurdistan. Mereka mengatakan: “ jelaslah bahwa yang dinamakan terorisme sebenarnya merupakan perlawanan yang logis dan adil dari rakyat terhadap terorisme pemerintah, kapitalisme, rasisme, dan imperialisme.”

Kaum teroris sering melawan balik untuk memperoleh jastifikasi moral dengan membandingkan kekerasan yang mereka lakukan dengan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Dengan perbandingan semacam ini, kaum teroris mencoba memposisikan aksi dan tujuannya pada tingkatan moral yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi lawannya. Dalam Perang Dunia II, tentara pendudukan Jerman melabeli seluruh kelompok perlawanan sebagai “kaum teroris.” Demikian juga kaum penjajah terhadap rakyat jajahan. Yang disebut terakhir, 241Jainuri, “Terorisme Dalam Wacana Kontemporer Islam,” 5.Untuk melihat berbagai ragam