REKAYASA TRANSPORTASI LAPORAN SURVEY LALU LINTAS

2.1 Karakteristik Sinyal Lalu Lintas...6

2.2 Metodologi...11

2.2.1 Prinsip Umum...11

2.3. Panduan Rekayasa Lalu Lintas...21

2.3.1 Definisi Tipe (Jenis) Simpang Standar Dan Pola-Pola Fase Sinyal...21

2.4. Ringkasan Prosedur Perhitungan...25

BAB III ANALISA DATA...26

3.1 Simpang Bersinyal...26

3.2 Tata guna lahan dan hambatan samping...27

3.3 Volume Lalu Lintas...27

3.4 Pengaturan Lampu Lalu Lintas Exsiting...31

3.4.1 Fase Lalu Lintas...31

3.4.2 Waktu Siklus...32

3.4.3 Diagram fase...32

3.5 Arus Jenuh...33

3.6 Aliran Jenuh (S) Untuk Kondisi Ideal...34

3.7 Analog untuk Perhitungan Selanjutnya Berdasarkan Data di Atas...37

BAB IV PENUTUPAN...58

4.1. Kesimpulan...58

4.2. Saran...59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Masalah ini juga merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat agar masalah ini cepat terselesaikan. Setiap individu berhak memikirkan masalah ini, karena sekecil apapun peran yang diberikan oleh individu tersebut tentu akan memberikan pengaruh yang besar bagi dunia lalu lintas agar menjadi lebih aman dan nyaman.

Dengan semakin majunya perkembangan pembangunan saat ini, kebutuhan akan penggunaan jalan amatlah penting. Baik untuk masyarakat yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, terlebih dalam pemenuhan perekonomian masyarakat itu sendiri yang nantinya diharapkan dapat menciptakan keselarasan dan kesejahteraan masyarakat sehingga negara kita dapat maju dan dapat tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Seperti diketahui bahwa sekarang ini banyak sekali alat transportasi yang dapat digunakan, namun alat transportasi daratlah yang banyak dan sering digunakan oleh pemakainya. Sekarang ini pengaturan lalu lintas tidak hanya terbatas pada arus lalu lintas saja, tetapi juga dirasakan perlu diketahui hubungan dan akibat dari adanya fasilitas-fasilitas transportasi pada keadaan lingkungan sekitarmya, sehingga akan sesuai dengan apa yang diingini. Menajemen lalu lintas harus dilihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari teknik transportasi dimana jaringan jalan raya merupakan suatu bagian dari system transportasi secara keseluruhan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut, setiap pihak- pihak yang berkaitan sangatlah dituntut kerjasamanya yang baik. Pemerintah telah merencanakan dan meningkatkan prasarana jalan yang sudah ada sedangkan pemakai jalan dituntut untuk menjaga dan memelihara jalan tersebut agar tingkat pelayanan dapat terpenuhi. Selain hal diatas perlu juga fasilitas penunjang, antara lain rambu-rambu lalu lintas, pemisah arah dsb.Pemisah arah (Median) merupakan salah satu fasilitas yang juga berpengaruh pada karakteristik arus lalu lintas. Penempatan median bertujuan untuk memisahkan arus dalam lalu lintas yang berlawanan.

Keadaan jalan yang macet bukanlah hal yang baru dialami di Kota-kota besar khususnya di Indonesia. Hal ini diutamakan karena bertambahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor pribadi untuk memenuhi aktivitas kehidupannya tanpa melihat jauh dampak yang ditimbulkan. Dengan selalu bertambahnya pengguna jalan, terutama pada jam-jam tertentu sehigga menuntut adanya peningkatan kualitas dan kuantitas suatu jalan, untuk itulah perlu adanya penelitian mengenai kapasitas jalan yang ada sehingga dapat dievaluasi dan dianalisa untuk mengantisipasi perkembangan jumlah kendaraan dan perkembangan penduduk.

Jalan yang cukup vital dengan tipe jalan 4 lajur 2 arah, dimana ada sebagian jalan yang menggunakan pemisah jalan permanen dan ada pula yang tidak menggunakan pemisah jalan. Dengan kondisi jalan yang termasuk kawasan pemukiman, pertokoan, sekolahan, rumah sakit, tempat ibadah, dan sebagainya menyebabkan lalu lintas jalan tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan sekitar jalan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berapakah waktu sinyal, derajat kejenuhan, panjang antrian dan tundaan dengan pengaturan 3 fase berdasarkan perhitungan manual dan survey lalu lintas pada simpang Meruya, Kreo – Joglo, Serengseng?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan laporan ini untuk mendapatkan waktu sinyal, derajat kejenuhan, panjang antrian dan tundaan berdasarkan perhitungan manual dan hasil survey lalu lintas pada simpang bersinyal Meruya, Kreo – Joglo, Serengseng.

1.3.2 Tujuan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Karakteristik Sinyal Lalu Lintas

Untuk sebagian besar fasilitas jalan, kapasitas dan perilaku lalu-lintas terutama adalah fungsi dari keadaan geometrik dan tuntutan lalu-Iintas. Dengan menggunakan sinyal, perancang/insinyur dapat mendistribusikan kapasitas kepada berbagai pendekat melalui pengalokasian waktu hijau pada masing- masing pendekat. Maka dari itu untuk menghitung kapasitas dan perilaku lalu-Iintas, pertama-tama perlu ditentukan fase dan waktu sinyal yang paling sesuai untuk kondisi yang ditinjau.

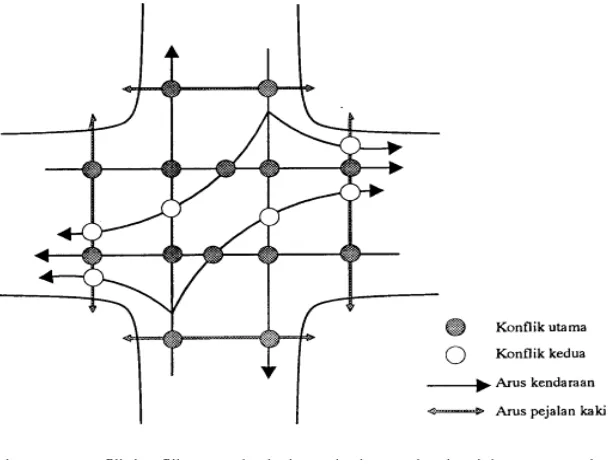

Penggunaan sinyal dengan lampu tiga-warna (hijau, kuning, merah) diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan-gerakan lalu-lintas yang sating bertentangan dalam dimensi waktu. Hal ini adalah keperluan yang mutlak bagi gerakan-gerakan lalu-lintas yang datang dari jalan jalan yang saling berpotongan = konflik-konflik utama. Sinyal-sinyal dapat juga digunakan untuk memisahkan gerakan membelok dari lalu-lintas lurus melawan, atau untuk memisahkan gerakan lalu-lalu-lintas membelok dari pejalan-kaki yang menyeberang = konflik-konflik kedua, lihat Gbr 2.1 di bawah.

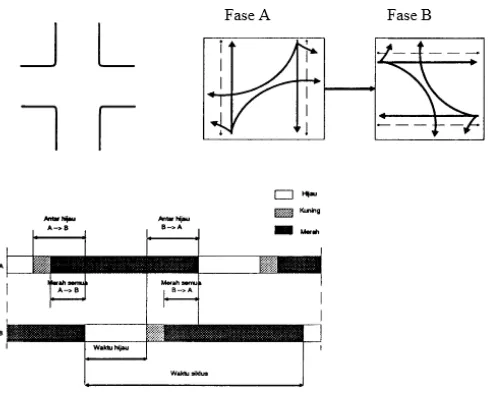

Jika hanya konflik-konflik primer yang dipisahkan, maka adalah mungkin untuk mengatur sinyal lampu lalu-lintas hanya dengan dua fase, masing-masing sebuah untuk jalan yang berpotongan, sebagaimana ditunjukan dalam Gambar 2.1. Metoda ini selalu dapat diterapkan jika gerakan belok kanan dalam suatu simpang telah dilarang. Karena pengaturan dua fase memberikan kapasitas tertinggi dalam beberapa kejadian, maka pengaturan tersebut disarankan sebagai dasar dalam kebanyakan analisa lampu lalu-lintas.

Gambar 2.1 juga memberikan penjelasan tentang urutan perubahan sinyal dengan sistim dua fase, termasuk definisi dari waktu siklus, waktu hijau dan periode antar hijau (lihat juga Bagian 1.3).

Maksud dari periode antar hijau (IG = kuning + merah semua) di antara dua fase yang berurutan adalah untuk:

1. Memperingatkan lalu-lintas yang sedang bergerak bahwa fase sudah berakhir. 2. Menjamin agar kendaraan terakhir pada fase hijau yang baru saja diakhiri

memperoleh waktu yang cukup untuk ke luar dari daerah konflik sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya memasuki daerah yang sama.

Fungsi yang pertama dipenuhi oleh waktu kuning, sedangkan yang kedua dipenuhi oleh waktu merah semua yang berguna sebagai waktu pengosongan antara dua fase.

Dalam sistem lama, pola waktu yang sama digunakan sepanjang hari/minggu; pada sistim yang lebih modern, rencana waktu sinyal yang berbeda yang ditetapkan sebelumnya, dan digunakan untuk kondisi yang berbeda pula, sebagai contoh, kondisi lintas puncak pagi, puncak sore dan lewat puncak. Dengan tersedianya data lalu-lintas, manual ini dapat digunakan untuk menghitung waktu-sinyal terbaik bagi setiap kondisi.

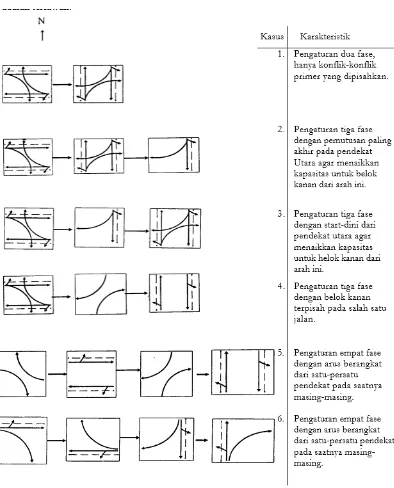

Jika pertimbangan keselamatan lalu-lintas atau pembatasan-pembatasan kapasitas memerlukan pemisahan satu atau lebih gerakan belok kanan, maka banyaknya fase harusditambah. Gambar 2.3 menunjukan contoh-contoh rencana fase yang berlainan untuk keperluan tersebut. Penggunaan lebih dari dua fase biasanya akan menambah waktu siklus dan rasio waktu yang disediakan untuk pergantian antara fase (kecuali untuk tipe tertentu dari Sinyal aktuasi kendaraan yang terkendali). Meskipun hal ini memberi suatu keuntungan dari sisi keselamatan lalu-lintas, pada umumnya berarti bahwa kapasitas keseluruhan dari simpang tersebut akan berkurang.

2.2 Metodologi

2.2.1 Prinsip Umum

Metodologi untuk analisa simpang bersinyal yang diuraikan di bawah ini, didasarkan pada prinsip- prinsip utama sebagai berikut:

a. Geometri

Perhitungan dikerjakan secara terpisah untuk setiap pendekat. Satu lengan simpang dapat terdiri lebih dari satu pendekat, yaitu dipisahkan menjadi dua atau lebih sub-pendekat. Hal ini terjadi jika gerakan belok-kanan dan/atau belok-kiri mendapat sinyal hijau pada fase yang berlainan dengan lalu-lintas yang lurus, atau jika dipisahkan secara fisik dengan pulau-pulau lalu-lintas dalam pendekat.

Untuk masing-masing pendekat atau sub-pendekat lebar efektif (We) ditetapkan dengan mempertimbangkan denah dari bagian masuk dan ke luar suatu simpang dan distribusi dari gerakan-gerakan membelok.

b. Arus lalu-lintas

Perhitungan dilakukan per satuan jam untuk satu atau lebih periode, misalnya didasarkan pada kondisi arus lalu-lintas rencana jam puncak pagi, siang dan sore. Arus lalu-lintas (Q) untuk setiap gerakan (belok-kiri QLT, lurus QST dan belok-kanan QRT)dikonversi dari kendaraan per-jam menjadi satuan mobil penumpang (smp) per-jam dengan menggunakan ekivalen kendaraan penumpang (emp) untuk masing-masing pendekat terlindung dan terlawan:

Contoh : Q = QLV + QHV × empHV + QMC × empMC c. Model dasar

Kapasitas pendekat simpang bersinyal dapat dinyatakan sebagai berikut

C = S × g/c ………(1)

di mana : C = Kapasitas (smp/jam)

S = Arus Jenuh, yaitu arus berangkat rata-rata dari antrian dalam pendekat selama sinyal hijau (smp/jam hijau = smp per-jam hijau)

g = Waktu hijau (det)

c = Waktu siklus, yaitu selang waktu untuk urutan perubahan sinyal yang lengkap (yaitu antara dua awal hijau yang berurutan pada fase yang sama)

Oleh karena itu perlu diketahui atau ditentukan waktu sinyal dari simpang agar dapat menghitung kapasitas dan ukuran perilaku lalu-lintas lainnya.

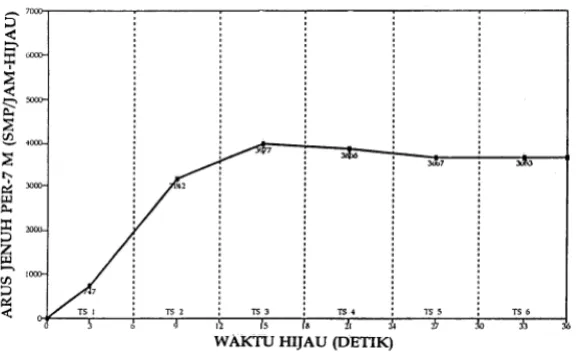

Gambar 2.5 Arus jenuh yang diamati per selang waktu enam detik

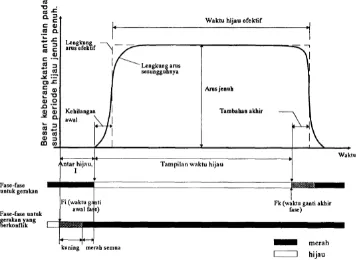

Permulaan arus berangkat menyebabkan terjadinya apa yang disebut sebagai 'Kehilangan awal' dari waktu hijau efektif, arus berangkat setelah akhir waktu hijau menyebabkan suatu 'Tambahan akhir' dari waktu hijau efektif, lihat Gambar 2.6. Jadi besarnya waktu hijau efektif, yaitu lamanya waktu hijau di mana arus berangkat terjadi dengan besaran tetap sebesar S, dapat kemudian dihitung sebagai:

Gambar 2.6 Model dasar untuk arus jenuh (Akcelik 1989)

Melalui analisa data lapangan dari seluruh simpang yang disurvei telah ditarik kesimpulan bahwa rata- rata besarnya Kehilangan awal dan Tambahan akhir, keduanya mempunyai nilai sekitar 4,8 detik. Sesuai dengan rumus (1a) di atas, untuk kasus standard, besarnya waktu hijau efektif menjadi sama dengan waktu hijau yang ditampilkan. Kesimpulan dari analisa ini adalah bahwa tampilan waktu hijau dan besar arus jenuh puncak yang diamati dilapangan untuk masing-masing lokasi, dapat digunakan pada rumus (1) di atas, untuk menghitung kapasitas pendekat tanpa penyesuaian dengan kehilangan awal dan tambahan akhir.

Arus jenuh (S) dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian dari arus jenuh dasar (S0) yaitu arus jenuh pada keadaan standar, dengan faktor penyesuaian (F)

untuk penyimpangan dari kondisi sebenarnya, dari suatu kumpulan kondisi-kondisi (ideal) yang telah ditetapkan sebelumnya

efektif pendekat (We):

S0 = 600 × We ………(4)

Penyesuaian kemudian dilakukan untuk kondisi-kondisi berikut ini : - Ukuran kota CS ; jutaan penduduk

- Hambatan samping SF ; kelas hambatan samping dari lingkungan jalan dan kendaraan tak bermotor

- Kelandaian G; % naik(+) atau turun (-)

- Parkir P ; jarak garis henti - kendaraan parkir pertama. - Gerakan membelok RT, % belok-kanan ;LT, % belok-kiri

Untuk pendekat terlawan, keberangkatan dari antrian sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa sopir- sopir di Indonesia tidak menghormati "aturan hak jalan" dari sebelah kiri yaitu kendaraan-kendaraan belok kanan memaksa menerobos lalu-lintas lurus yang berlawanan. Model-model dari negara Barat tentang keberangkatan ini, yang didasarkan pada teori "penerimaan celah" (gap -acceptance), tidak dapat diterapkan. Suatu model penjelasan yang didasarkan pada pengamatan perilaku pengemudi telah dikembangkan dan diterapkan dalam manual ini. Apabila terdapat gerakan belok kanan dengan rasio tinggi, umumnya menghasilkan kapasitas-kapasitas yang lebih rendah jika dibandingkan dengan model Barat yang sesuai. Nilai-nilai smp yang berbeda untuk pendekat terlawan juga digunakan seperti diuraikan diatas.

Arus jenuh dasar ditentukan sebagai fungsi dari lebar efektif pendekat (We) dan arus lalu-lintas belok kanan pada pendekat tersebut dan juga pada pendekat yang berlawanan, karena pengaruh dari faktor- faktor tersebut tidak linier. Kemudian dilakukan penyesuaian untuk kondisi sebenarnya sehubungan dengan Ukuran kota, Hambatan samping, Kelandaian dan Parkir sebagaimana terdapat dalam rumus 2 di atas.

d. Penentuan waktu sinyal.

WAKTU SIKLUS (c)

c = (1,5 x LTI + 5) / (1 - ΣFRcrit) ………(5)

di mana : c = Waktu siklus sinyal (detik)

LTI = Jumlah waktu hilang per siklus (detik) FR = Arus dibagi dengan arus jenuh (Q/S)

FRcrit = Nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada suatu fase sinyal

Σ(FRcrit) = Rasio arus simpang

= jumlah FRcrit dari semua fase pada siklus tersebut. Jika waktu siklus tersebut lebih kecil dari nilai ini maka ada risiko serius akan terjadinya lewat jenuh pada simpang tersebut. Waktu siklus yang terlalu panjang akan menyebabkan meningkatnya tundaan rata-rata. Jika nilai E(FRcrit) mendekati atau lebih dari 1 maka simpang tersebut adalah lewat jenuh dan rumus tersebut akan menghasilkan nilai waktu siklus yang sangat tinggi atau negatif. WAKTU HIJAU (gi)

gi = (c - LTI) x FRcrit, / L(FRCrit)…………..(6)

di mana: gi = Tampilan waktu hijau pada fase i (detik).

Kinerja suatu simpang bersinyal pada umumnya lebih peka terhadap kesalahan-kesalahan dalam pembagian waktu hijau daripada terhadap terlalu panjangnya waktu siklus. Penyimpangan kecilpun dari rasio hijau (g/c) yang ditentukan dari rumus 5 dan 6 diatas menghasilkan bertambah tingginya tundaan rata-rata pada simpang tersebut.

e. Kapasitas dan derajat kejenuhan

Kapasitas pendekat diperoleh dengan perkalian arus jenuh dengan rasio hijau (g/c) pada masing-masing pendekat, lihat Rumus (1) di atas.

Derajat kejenuhan diperoleh sebagai:

f. Perilaku lalu-lintas (kualitas lalu-lintas)

Berbagai ukuran perilaku lalu-lintas dapat ditentukan berdasarkan pada arus lalu-Iintas (Q), derajat kejenuhan (DS) dan waktu sinyal (c dan g) sebagaimana diuraikan di bawah.

PANJANG ANTRIAN

Jumlah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau (NQ) dihitung sebagai jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (NQ1) ditambah jumlah smp yang datang selama fase merah (NQ2).

NQ = NQ1 +NQ2 ……….(8)

Untuk keperluan perencanaan, Manual memungkinkan untuk penyesuaian dari nilai rata-rata ini ketingkat peluang pembebanan lebih yang dikehendaki. Panjang antrian (QL) diperoleh dari perkalian (NQ) dengan luas rata-rata yang dipergunakan per smp (20m2) dan pembagian dengan lebar masuk.

QL=N QMAXxW20

ANGKA HENTI

Rasio kendaraan terhenti PSV , yaitu rasio kendaraan yang harus berhenti akibat

sinyal merah sebelum melewati suatu simpang, i dihitung sebagai:

PSV= min (NS,1) dimana : NS a = angka henti dan suatu pendekat. TUNDAAN

Tundaan pada suatu simpang dapat terjadi karena dua hal:

1. TUNDAAN LALU LINTAS (DT) karena interaksi lalu-lintas dengan gerakan lainnya pada suatu simpang.

2. TUNDAAN GEOMETRI (DG) karena perlambatan dan percepatan saat membelok pada suatu simpang dan/atau terhenti karena lampu merah. Tundaan rata-rata untuk suatu pendekat j dihitung sebagai:

Dj=DTj+DGj ……….. (12) dimana:

Dj = Tundaan rata-rata untuk pendekat j (det/smp)

DTj = Tundaan lalu-lintas rata-rata untuk pendekat j (det/smp) DGj = Tundaan geometri rata-rata untuk pendekat j (det/smp)

dimana :

DTj = Tundaan lalu-lintas rata-rata pada pendekat j (det/smp) GR = Rasio hijau (g/c)

DS = Derajat kejenuhan C = Kapasitas (smp/jam)

NQ1 = Jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya (Rumus 8.1

diatas).

Perhatikan bahwa hasil perhitungan tidak berlaku jika kapasitas simpang dipengaruhi oleh faktor-faktor "luar" seperti terhalangnya jalan keluar akibat kemacetan pada bagian hilir, pengaturan oleh polisi secara manual dsb.

Tundaan geometri rata-rata pada suatu pendekat j dapat diperkirakan sebagai berikut.

DGj = (1-psv) × PT × 6 +(psv×4) ………..(14) dimana:

DGj = Tundaan geometri rata-rata pada pendekat j (det/smp) Psv = Rasio kendaraan terhenti pada suatu pendekat

PT = Rasio kendaraan membelok pada suatu pendekat

Nilai normal 6 detik untuk kendaraan belok tidak berhenti dan 4 detik untuk yang berhenti didasarkan anggapan-anggapan: 1) kecepatan = 40 km/jam; 2) kecepatan belok tidak berhenti = 10 km/jam; 3) percepatan dan perlambatan = 1,5 m/det2; kendaraan berhenti melambat untuk meminimumkan tundaan, sehingga menimbulkan hanya tundaan percepatan.

2.2.2 Nilai Normal

a. Arus lalu-lintas

Jika hanya arus lalu-lintas harian (LHRT) saja yang ada tanpa diketahui distribusi lalu-lintas pada setiap jamnya, maka arus rencana per jam dapat diperkirakan sebagai suatu persentase dari LHRT sebagai berikut:

Jika distribusi gerakan membelok tidak diketahui dan tidak dapat diperkirakan, 15% belok-kanan dan 15% belok-kiri dari arus pendekat total dapat dipergunakan (kecuali jika ada gerakan membelok tersebut yang akan dilarang):

b. Penentuan fase dan waktu sinyal

Jika jumlah dan jenis fase sinyal tidak diketahui, maka pengaturan dengan dua-fase sebaiknya digunakan sebagai kasus dasar. Pemisahan gerakan-gerakan belok kanan biasanya hanya dapat dipertimbangkan kalau suatu gerakan membelok melebihi 200 smp/jam.

Waktu antar hijau sebaiknya ditentukan dengan menggunakan metodologi yang diuraikan pada langkah B-2. Untuk keperluan perancangan dan simpang simetris nilai normal berikut dapat digunakan (lihat juga langkah C dibawah):

c. Lebar pendekat

Panduan rekayasa lalu-lintas pada bagian 2.3 di bawah memberikan saran pemilihan tipe simpang, jumlah lajur dan fase sinyal yang dapat digunakan sehagai anggapan awal dalam analisa rinci. Untuk perencanaan simpang baru, pemilihan sebaiknya didasarkan terutama pada pertimbangan ekonomis (bagian 2.3.3b). Untuk analisa operasional 'simpang yang sudah ada' pemilihan terutama didasarkan pada perilaku lalu- lintas (bagian 2.3.3c), biasanya dengan tujuan untuk memastikan agar derajat kejenuhan pada jam puncak tidak lebih besar dari 0,75.

2.3. Panduan Rekayasa Lalu Lintas

2.3.1 Definisi Tipe (Jenis) Simpang Standar Dan Pola-Pola Fase Sinyal

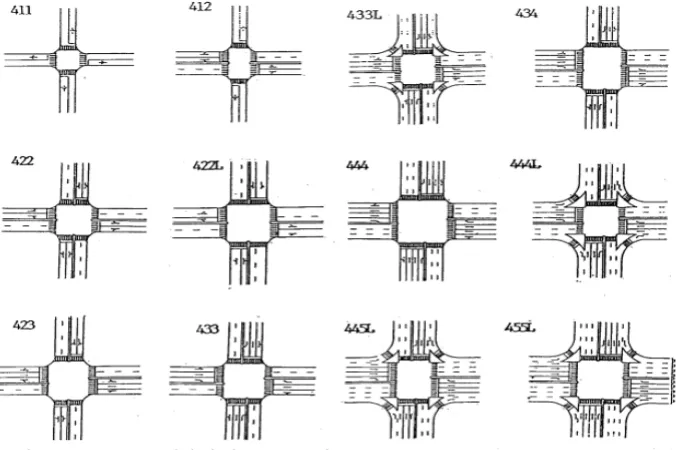

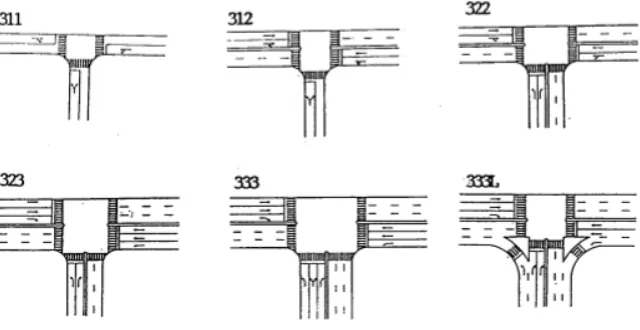

Dokumen ini mencantumkan parameter-parameter perencanaan untuk simpang-simpang berbagai kelas jalan, tetapi tidak menentukan jenis simpang-simpang tertentu. Sejumlah jenis jenis simpang ditunjukkan pada Gambar 2.7 dan Tabel 2.3.2:1 dibawah untuk penggunaan khusus pada Bagian panduan ini.

Semua jenis simpang dianggap mempunyai kereb dan trotoar yang cukup, dan ditempatkan pada daerah perkotaan dengan hambatan samping yang sedang.

Semua gerakan membelok dianggap diperbolehkan dan beberapa gerakan membelok adalah gerakan yang terus menerus (Belok kiri langsung = LTOR) jika ditunjukkan seperti pada Tabel 2.3.2:1. Metode perhitungan rinci dalam manual ini juga memungkinkan analisa jalan satu arah.

Pengaturan lalu-lintas (pada simpang terisolir) dengan waktu tetap dianggap menggunakan fase sinyal seperti disarankan dalam Tabel 2.3.2:1 (lihat Gambar 2.8). Lihat juga Bagian 2.3.5 untuk penjelasan jenis-jenis pengaturan sinyal.

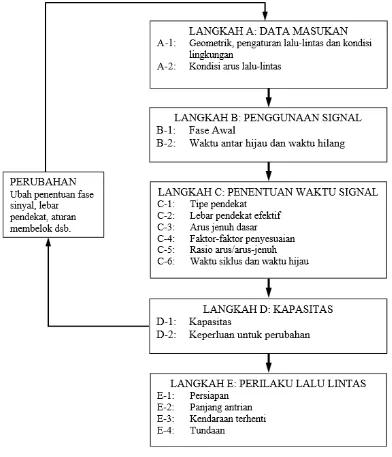

2.4. Ringkasan Prosedur Perhitungan

Bagan alir prosedur perhitungan digambarkan seperti dibawah. Berbagai langkah yang berbeda diuraikan secara rinci dalam Bagian 3. Pada laporan ini perhitungan dilakukan hanya sampai Kapasitas dan Derajat kejenuhan.

BAB III ANALISA DATA

3.1 Simpang Bersinyal

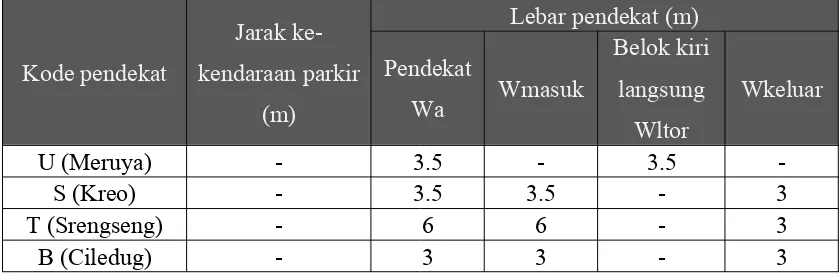

Geometrik simpang

Penjelasan gambar simpang

Kode pendekat

3.2 Tata guna lahan dan hambatan samping

Survey tata guna lahan dilakukan untuk mengetahui tipe lingkungan jalan dan kondisi hambatan samping pada setiap Simpang. Selanjutnya data dipakai sebagai masukan dalam perhitungan dengan metode MKJI. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

S COM R TIDAK DATAR TIDAK

T COM R YA DATAR TIDAK

B COM R TIDAK DATAR TIDAK

3.3 Volume Lalu Lintas

Data survey dapat dilihat pada lampiran dibawah ini: 13.45-14.00 87 8 319 7

14.00-14.15 85 7 279 5 14.15-14.30 83 9 300 2 14.30-14.45 107 12 323 4

Periode

-

Hasil

Arus Kendaraan Bermotor Kend. tak bermotor

kend.

jam smp/jam smp/jam Plt Prt

kend/

jam UM/MV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U

LT/LTOR 362 45.8 244.2 653 1 18 0.0111

ST 0

RT 0

TOTAL 362 45.8 244.2 653 18 0.0111

S

LT/LTOR 5 0 8 13 0.0241 0 0

ST 50 7.8 96.4 154.2 2 0.0037

RT 202 24.7 145.6 372.3 0.6901 0 0

TOTAL 257 32.5 250 539.5 2 0.0013

T

LT/LTOR 297 26 183.6 506.6 0.3853 0 0

ST 294 83.2 173.2 550.4 2 0.0016

RT 168 29.9 59.8 257.7 0.196 2 0.0041

TOTAL 759

139.

1 416.6 1314.7 4 0.0014

B

LT/LTOR 36 14.3 29.6 79.9 0.206

ST 171 42.9 94 307.9

RT 0 0 0 0 0

TOTAL 207 57.2 123.6 387.8

Data

LTOR 362 36 1221 1619

ST RT

TOTAL 362 36 1221 1619

S

LT/

LTOR 5 0 40 45

ST 50 6 482 538

RT 202 19 728 949

TOTAL 257 25 1250 1532

T

LT/

LTOR 297 20 918 1235

ST 294 64 866 1224

RT 168 23 299 490

TOTAL 759 107 2083 2949

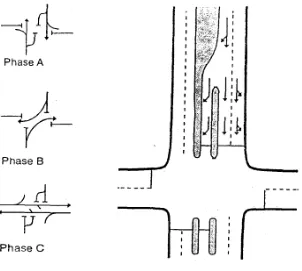

3.4 Pengaturan Lampu Lalu Lintas Exsiting 3.4.1 Fase Lalu Lintas

Adapun fase lalu lintas simpang bersinyal joglo terdiri atas tiga fase, seperti pada

gambar dibawah ini:

3.4.2 Waktu Siklus

NO Kode Pendekat Merah Hijau Kuning Merah Semua

Waktu Siklus (Detik) (Detik) (Detik)

1 Selatan 89 44 3 1 137

2 Utara 96 37 3 1 137

3 Barat 89 44 3 1 137

3.5 Arus Jenuh

Besarnya arus jenuh telah dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang (smp) dengan menghitung kendaraan yang melewati garis henti.

Kapasitas pertemuan jalan sebidang berlampu lalu lintas dibatasi oleh kapasitas setiap kaki dari persimpangan tersebut.

Arus jenuh didapat dari persamaan : So = 600 x We , dimana WLTOR ˂ 2 m, maka nilai

We didapat dengan rumus :

We = Min

{

WmasukWA+WLTOR wa ×(1+Pltor)−W LTOR1. Arus jenuh dari arah Mercu Buana (Pendekat Utara) tidak ada hitungan arus jenuh dikarenakan arah utara tidak masuk disimpang.

2. Arus jenuh dari arah Kreo (Pendekat Selatan) didapat dari persamaan : So = 600 x We, dimana We nya adalah 3.5 m.

Maka, diperoleh nilai So = 600 x 3.5 = 2100 smp/jam

3. Arus jenuh dari arah Srengseng (Pendekat Timur) didapat dari persamaan : So = 600 x We , dimana We nya adalah 6 m.

Maka, diperoleh nilai So = 600 x 6 = 3600 smp/jam

4. Arus jenuh dari arah Joglo (Pendekat Barat) didapat dari persamaan : So = 600 x We , dimana We nya adalah 3 m.

3.6 Aliran Jenuh (S) Untuk Kondisi Ideal S = So x FCS x FSF x FG x FP x FRT x FLT

Penyesuaian dibuat berdasarkan kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Jakarta Barat menurut sumber dari website

https://jakbarkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8 tahun 2014 adalah

sebesar 2.430.410 jiwa. Maka, berdasarkan tabel C-4:3 (MKJI 1997) faktor penyesuaian ukuran kota diperoleh nilai FCS = 1.00

2. Hambatan Samping

Lingkungan jalan untuk kaki simpang Joglo pada pendekat Selatan, Timur, Barat adalah sama yaitu komersial dengan hambatan samping sedang dan tipe fase terlindung. Pada pendekat Selatan (S) rasio kendaraan tak bermotor adalah 0.0013, maka faktor penyesuaian hambatan samping (FSF) adalah = 0.9394 (hasil

interpolasi). Pada pendekat Timur (T) rasio kendaraan tak bermotor adalah 0.001, maka faktor penyesuaian hambatan samping (FSF) adalah = 0.9396 (hasil

interpolasi). Pada pendekat barat rasio kendaraan tak bermotor adalah 0.0000, maka faktor penyesuaian hambatan samping (FSF) adalah = 0.9400 (tabel C-4:4

MKJI 1997).

3. Faktor Penyesuaian Kelandaian (FG)

Faktor penyesuaian kelandaian (FG) pada persimpangan Joglo adalah 1.00

dikarenakan alinyemen dari jalan adalah datar atau tidak ada tanjakan. (gambar C-4:1 MKJI 1997).

4. Faktor Penyesuaian Parkir

Pada semua pendekat (pendekatan Selatan (S), Timur (T), dan Barat (B)) nilai FP

nya adalah = 1.00 dikarenakan jarak antara garis henti dan kendaraan yang diparkir pertama (atau panjang dari lajur pendek) tidak ada. (gambar C-4:2 MKJI 1997).

5. Faktor Penyesuaian Belok Kanan

Nilai FRT pada tipe pendekat Timur (T) adalah = 1.00 dikarenakan ada median,

nilai FRT pada tipe pendekat Selatan (S) adalah 1.20 (FRT = 1,0 + PRT x 0,26 atau

gambar C-4:3 MKJI 1997) dan nilai FRT pada tipe pendekat Barat (B) adalah 1.00.

6. Faktor Penyesuaian Belok Kiri

Jadi, nilai Arus Jenuh dari tiap tipe pendekat adalah sebagai berikut.

RASIO ARUS/ RATSIO ARUS JENUH FR = Q/S

Q (Selatan) = 539.5 Q (Timur) = 1314.7 Q (Barat) = 387.8

Maka, nilai FR dari tiap pendekat adalah sebagai berikut. FR1 (Selatan) = 539.5/2343.6 = 0.2302

FR2 (Timur) = 1314.7/3169.5 = 0.4148 FR3 (Barat) = 387.8/1644.6 = 0.2358

IFR = FR1+ FR2+ FR3

IFR = 0.2302 +0.4148 + 0.2358 = 0.8808

Cua = (1.5*LTI+5)/(1-IFR)

Cua = (1.5*12+5)/(1-0.8808) = 192.95

Karena Cua terlalu besar, maka gunakan waktu siklus yang disesuaikan.

C = S*g/c

C1(Selatan) = 2343.6*47.305/193

= 574.43

C2(Timur) = 3169.5*85.240/193

= 1399.80

C3(Barat) = 1644.6*48.455/193

= 412.91

3.7 Analog untuk Perhitungan Selanjutnya Berdasarkan Data di Atas Tabel Derajat Kejenuhan berdasarkan g hitungan

No. Parameter Fase I Fase II Fase III

Selatan Timur Barat

1. S (smp/jam) 2343.6 3169.5 1644.6

2. c (dt) 192.95 192.95 192.95

3. c disesuaikan (dt) 193 193 193

4. g (dt) 48 86 49

5. C (smp/jam) 574.43 1399.80 412.91

6. Q (smp/jam) 539.5 1314.7 387.8

7. DS 0.93919684 0.93919684 0.93919684

Sumber : Hasil Hitungan

Tabel Derajat Kejenuhan berdasarkan g survei

No. Parameter SelatanFase I Fase IITimur Fase IIIBarat

1. S (smp/jam) 2343.6 3169.5 1644.6

2. c (dt) 137 137 137

3. g (dt) 44 37 44

4. C (smp/jam) 633.5679 913.5218978 543.4161

5. Q (smp/jam) 539.5 1314.7 387.8

6. DS 0.851527 1.439155 0.713634

PERHITUNGAN MKJI SIG- V

c0 (disesuaikan) =193 detik

Angka Henti

= 1284,22 = 1285 smp/jam

Tundaan

PERHITUNGAN MKJI SIG- V

c (disesuaikan) = 193

C = 412.906 = 413 smp/jam −0.25106407x0,9392x

Angka Henti

= 46480.7 = 46481 smp/det

Angka Henti

Angka Henti

= 137x0,435771x202.7053913,521x3600

PERHITUNGAN MKJI SIG- V

Jumlah Kendaraan Henti

=19248.18 = 19248 smp/det

Tundaan Tersurvey

Tundaan = Total AL/Q total

= 915227.9761 / 2242

BAB IV PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Formulir SIG-II menunjukan arus lalu lintas dalam SMP/JAM untuk semua jurusan. Gerakan dari Pendekat utara dapat diberangkatkan tanpa mengganggu pergerakan fase naiknya, sehingga pendekatan tidak disertakan pada perhitungan waktu sinyal, kapasitas, derajat kejenuhan dan panjang antrian.

Pengaturan 3 fase pada perhitungan:

Formulir SIG-IV menunjukkan rasio arus Simpang (IFR) adalah 0.8808007 waktu siklus pra penyesuaian sebesar 192.9542 = 193 maka di dapat waktu hijau 47 , 85 dan 48 detik.

Derajat kejenuhan simpang adalah 0.9392

Formulir SIG-V menentukan panjang antrian maksimum adalah 240 Tundaan dari Simpang rata-rata adalah 88.45538 detik.

Pengaturan 3 fase pada hasil survei:

(Perhatikan >< artinya = bandingkan dengan)

Formulir SIG-IV menunjukkan rasio arus Simpang (IFR) adalah 0.8908 (><0.8808007) waktu siklus sebesar 137 (><193) waktu dan waktu hijau 44 (><47) , 37 (><85) dan 44 (><48) detik.

Derajat kejenuhan simpang adalah fase 1= 0.7168, fase 2=1.5359 , fase 3= 0.7342 (><0.9392)

Formulir SIG-V menentukan panjang antrian maksimum adalah 230(><240) m Tundaan dari Simpang rata-rata tersebut adalah 408.23 (><88.45538) detik.

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan survey lalu lintas pada simpang 3 bersinyal adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan waktu hijau pada masing-masing pendekat untuk mengurangi derajat kejenuhan sesuai dengan syarat batas normal menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997)

2. Dalam perhitungan ini mungkin tidak terlalu sesuai dengan apa yang ada dilapangan dikarenakan beberapa hal yaitu: banyaknya pengendara yang

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Jendral Bina Marga (Simpang Bersinyal). Jakarta.

Sylvia, Indriany. Modul Rekayasa Transportasi(Modul 9-14),Universitas Mercubuana.