BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sukabumi terletak di bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat, pada koordinat 106o 45’ 10’’ Bujur Timur, 6o 49’ 29’’ Lintang Selatan. Berada di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan ketinggian 584 meter dpl. Lamanya penelitian yang dilakukan yaitu selama lima bulan dari bulan Juli 2011 sampai dengan bulan November 2011

a. Studi literatur dan data sekunder

meliput i tahap persiapan, pengumpulan data, pengecekan lapangan, analisis, dan penulisan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini semaksimal mungkin menggunakan data sekunder yang ada. Data ini bisa diperoleh dari berbagai lembaga atau departemen yang terkait seperti BPS, Bappeda Kota Sukabumi, kantor kecamatan dan instansi-instansi terkait lainnya.

b. Pengambilan data primer

Pemahaman dan persepsi stakeholder dan masyakarakat di Kota Sukabumi tentang pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara wawancara dan penyebaran kuisioner.

Adapun teknik pengambilan samplingnya yaitu dengan teknik sampling purposif (Purposive Sampling) dan Multi Stage Random Sampling. Teknik sampling purposif. Teknik disebut juga judgemental sampling atau sampel pertimbangan bertujuan. Dasar penentuan sampelnya adalah tujuan penelitian dan umum digunakan jika memerlukan sumber data yang memiliki kualifikasi spesifik atau kriteria khusus dan tidak semua populasi bisa dideteksi dengan jelas dimana keberadaannya. Multi Stage Random Sampling merupakan pengambilan sampel gugus bertahap yang diambil berdasarkan asumsi populasi berada pada satuan

geografis yang luas dan tidak ada kerangka sampling dalam satuan geografis tersebut. Dalam metode ini prosedur pengambilan sampel dilakukan dalam unit analisis yang dikelompokkan ke dalam gugus yang merupakan satuan sampel yang akan diambil bertahap secara acak. Adapun jumlah responden, teknik sampling yang digunaan, metode pengambilan datanya dan hasil yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Responden/Informan, Teknik Sampling, Metode Pengambilan Data, dan Hasil yang diinginkan

No. Identifikasi Responden/ Informan Jumlah Responden/ Informan Teknik Sampling Metode Pengambilan Data

Hasil yang Diinginkan

1. Stakeholder terkait yang berperan sebagai expert judgement 12 orang 7 orang Sampling purposif Sampling purposif Wawancara Penyebaran kuisioner Kerangka Sampling pertanyaan/pernyataan yang akan diajukan dalam kuisioner.

Acuan dalam mendapatkan persepsi dan pemahaman

stakeholder tentang

pembangunan berkelanjutan serta priotitas dan preferensi pada tujuan pembangunan berkelanjutan

2. Masyarakat di Kota Sukabumi

60 orang Multi stage

random sampling

Penyebaran kuisioner

Acuan untuk mendapatkan persepsi dan pemahaman masyarakat Kota Sukabumi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan.

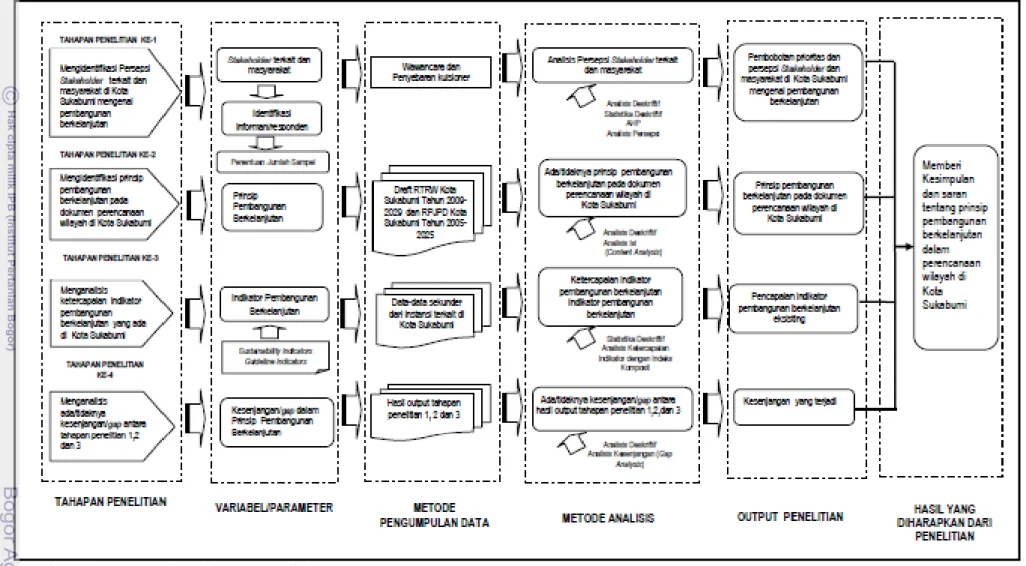

3.3 Bagan Alir Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1) melakukan wawancara dengan stakeholder terkait sebagai informan dalam menghasilkan kerangka acuan daftar pertanyaan/pernyataan yang akan diujikan kepada stakeholder/informan dan masyarakat. Kemudian mengadakan penyebaran kuisioner untuk menguji daftar pertanyaan/pernyataan terhadap stakeholder/informan yang berperan sebagai expert judgement dan masyarakat di Kota Sukabumi mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis yang dilakukan yaitu analisis persepsi dan AHP.

2) melakukan identifikasi terhadap ada tidaknya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan wilayah Kota Sukabumi (khususnya

dalam RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025) dan draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 dengan Analisis Isi (Content Analysis).

3) mengidentifikasi indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang ada di Kota Sukabumi dan mengkaji sejauhmana ketercapaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi. Adapun ketercapaian tersebut terutama dianalisis dengan analisis ketercapaian indikator komposit, sehingga dapat diketahui indikator pembangunan berkelanjutan yang menjadi penciri utama/menonjol di Kota Sukabumi dan perbandingannya dengan wilayah yang lebih luas (Provinsi Jawa Barat), dan

4) menganalisis ada tidaknya kesenjangan/gap yang terjadinya antara persepsi dan pemahaman stakeholder dengan masyarakat di Kota Sukabumi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi (khususnya dalam draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 dan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025), dan realita ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutannya.

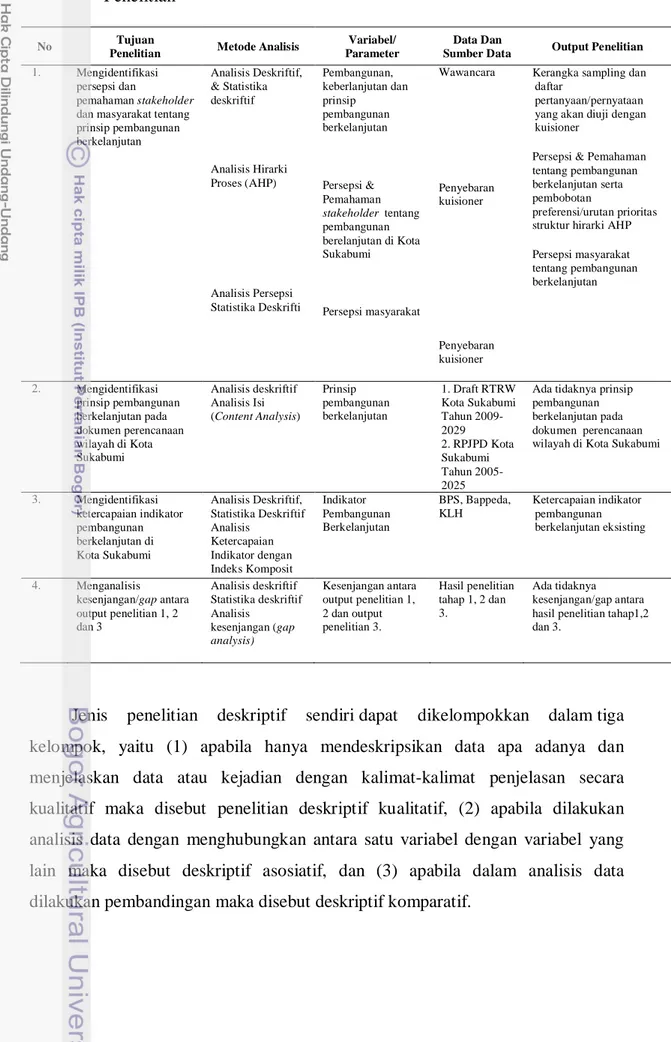

Adapun mengenai hubungan antara tujuan penelitian, metode analisis, variabel, sumber data dan output yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 5. Sedangkan tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada bagan alir tahapan penelitian pada Gambar 12.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa untuk mengetahui penyebabnya, dan bagaimana duduk perkaranya. Menganalisis ialah menyelidiki dengan menguraikan masing-masing bagiannya.Pengertian "analisis" ini memberikan petunjuk kepada kita apa yang menjadi tujuan pokok analisis.

Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Beberapa metode analisis yang dipakai antara lain:

3.4.1 Analisis Deskriftif

Analisis ini yaitu berupa penjelasan (explanatory) mengenai sesuatu hal dalam bentuk narasi.

Tabel 5 Tujuan Penelitian, Metode Analisis, Variabel, Sumber Data dan Output Penelitian

No Tujuan

Penelitian Metode Analisis

Variabel/ Parameter

Data Dan

Sumber Data Output Penelitian

1. Mengidentifikasi persepsi dan

pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang prinsip pembangunan berkelanjutan Analisis Deskriftif, & Statistika deskriftif Analisis Hirarki Proses (AHP) Analisis Persepsi Statistika Deskrifti Pembangunan, keberlanjutan dan prinsip pembangunan berkelanjutan Persepsi & Pemahaman stakeholder tentang pembangunan berelanjutan di Kota Sukabumi Persepsi masyarakat Wawancara Penyebaran kuisioner Penyebaran kuisioner

Kerangka sampling dan daftar

pertanyaan/pernyataan yang akan diuji dengan kuisioner

Persepsi & Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan serta pembobotan

preferensi/urutan prioritas struktur hirarki AHP Persepsi masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan 2. Mengidentifikasi prinsip pembangunan berkelanjutan pada dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi Analisis deskriftif Analisis Isi (Content Analysis) Prinsip pembangunan berkelanjutan 1. Draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029 2. RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025

Ada tidaknya prinsip pembangunan berkelanjutan pada dokumen perencanaan wilayah di Kota Sukabumi

3. Mengidentifikasi ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi Analisis Deskriftif, Statistika Deskriftif Analisis Ketercapaian Indikator dengan Indeks Komposit Indikator Pembangunan Berkelanjutan BPS, Bappeda, KLH Ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan eksisting 4. Menganalisis kesenjangan/gap antara output penelitian 1, 2 dan 3 Analisis deskriftif Statistika deskriftif Analisis kesenjangan (gap analysis) Kesenjangan antara output penelitian 1, 2 dan output penelitian 3. Hasil penelitian tahap 1, 2 dan 3. Ada tidaknya kesenjangan/gap antara hasil penelitian tahap1,2 dan 3.

Jenis penelitian deskriptif sendiri dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu (1) apabila hanya mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif maka disebut penelitian deskriptif kualitatif, (2) apabila dilakukan analisis data dengan menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka disebut deskriptif asosiatif, dan (3) apabila dalam analisis data dilakukan pembandingan maka disebut deskriptif komparatif.

3.4.2 Statistika Deskriftif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan (Walpole, 1995).

Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.4.3 Analisis Persepsi dan Pemahaman

Persepsi adalah pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulan yang diterima oleh panca indera, sehingga merupakan sesuatu yang berarti. Persepsi merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu, oleh sebab itu apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Hasil persepsi terhadap stimulus dapat berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Persepsi dipengaruhi oleh perasaan, kemampuan berpikir serta pengelaman individu yang berbeda satu dengan yang lain Daviddoff dalam Sagala (2009).

Adapun pengertian pemahaman menurut Suharsimi dalam Abidin (2011) adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

Suharsimi dalam Abidin (2011) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman

stakeholder dan masyarakat di Kota Sukabumi tentang prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan. Stakeholder mempunyai pengertian sebagai aktor/institusi yang bisa/mampu mempengaruhi proses pencapaian hasil dan tujuan program ataupun pihak-pihak yang terkena dampak dari implementasi program

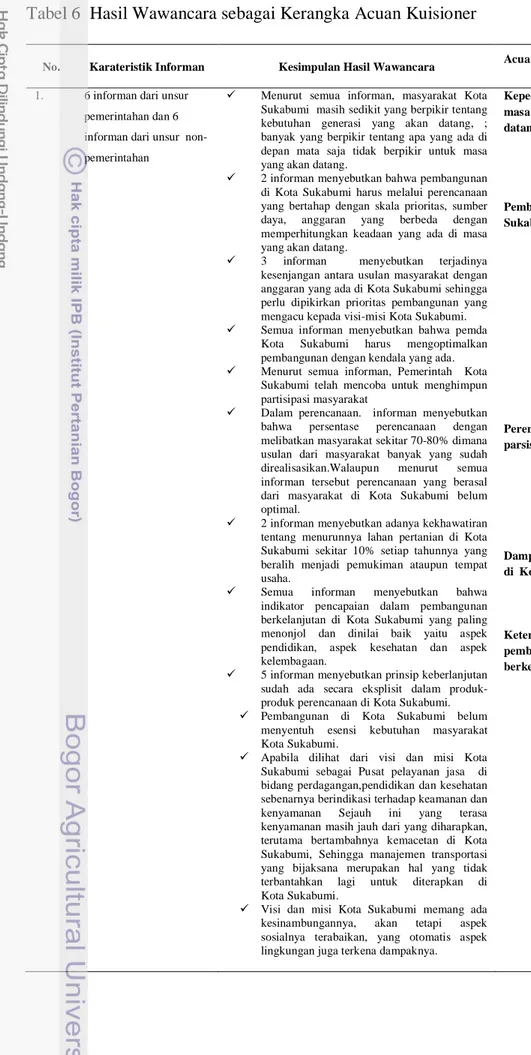

Sebelum melakukan penyebaran kuisioner baik untuk stakeholder yang berperan sebagai expert judgement maupun penyebaran kuisioner untuk masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 12 (dua belas) orang

stakeholder di Kota Sukabumi. Stakeholder tersebut berperan sebagai informan,

yaitu sumber informasi yang memberikan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada peneliti khususnya tentang Kota Sukabumi. Adapun tugas peneliti adalah mendeskripsikan, memilah dan menarik kesimpulan terhadap hasil wawancara tersebut.

Wawancara ini dilakukan untuk membuat kerangka acuan dalam menyusun pertanyaan maupun pernyataan yang akan diberikan dalam kuisioner yang akan diujikan. Adapun hasil wawancara tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Wawancara sebagai Kerangka Acuan Kuisioner

No. Karateristik Informan Kesimpulan Hasil Wawancara Acuan dalam Kuisioner

1. 6 informan dari unsur pemerintahan dan 6 informan dari unsur non- pemerintahan

Menurut semua informan, masyarakat Kota Sukabumi masih sedikit yang berpikir tentang kebutuhan generasi yang akan datang, ; banyak yang berpikir tentang apa yang ada di depan mata saja tidak berpikir untuk masa yang akan datang.

2 informan menyebutkan bahwa pembangunan di Kota Sukabumi harus melalui perencanaan yang bertahap dengan skala prioritas, sumber daya, anggaran yang berbeda dengan memperhitungkan keadaan yang ada di masa yang akan datang.

3 informan menyebutkan terjadinya

kesenjangan antara usulan masyarakat dengan anggaran yang ada di Kota Sukabumi sehingga perlu dipikirkan prioritas pembangunan yang mengacu kepada visi-misi Kota Sukabumi. Semua informan menyebutkan bahwa pemda

Kota Sukabumi harus mengoptimalkan pembangunan dengan kendala yang ada. Menurut semua informan, Pemerintah Kota

Sukabumi telah mencoba untuk menghimpun partisipasi masyarakat

Dalam perencanaan. informan menyebutkan bahwa persentase perencanaan dengan melibatkan masyarakat sekitar 70-80% dimana usulan dari masyarakat banyak yang sudah direalisasikan.Walaupun menurut semua informan tersebut perencanaan yang berasal dari masyarakat di Kota Sukabumi belum optimal.

2 informan menyebutkan adanya kekhawatiran tentang menurunnya lahan pertanian di Kota Sukabumi sekitar 10% setiap tahunnya yang beralih menjadi pemukiman ataupun tempat usaha.

Semua informan menyebutkan bahwa

indikator pencapaian dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi yang paling menonjol dan dinilai baik yaitu aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek kelembagaan.

5 informan menyebutkan prinsip keberlanjutan sudah ada secara eksplisit dalam produk-produk perencanaan di Kota Sukabumi. Pembangunan di Kota Sukabumi belum

menyentuh esensi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.

Apabila dilihat dari visi dan misi Kota Sukabumi sebagai Pusat pelayanan jasa di bidang perdagangan,pendidikan dan kesehatan sebenarnya berindikasi terhadap keamanan dan kenyamanan Sejauh ini yang terasa kenyamanan masih jauh dari yang diharapkan, terutama bertambahnya kemacetan di Kota Sukabumi, Sehingga manajemen transportasi yang bijaksana merupakan hal yang tidak

terbantahkan lagi untuk diterapkan di Kota Sukabumi.

Visi dan misi Kota Sukabumi memang ada kesinambungannya, akan tetapi aspek sosialnya terabaikan, yang otomatis aspek lingkungan juga terkena dampaknya.

Kepedulian terhadap masa yang akan datang. Pembangunan di Kota Sukabumi. Perencanaan parsisipatif Dampak pembangunan di Kota Sukabumi Ketercapaian indikator pembangunan berkelanjutan

No. Karateristik Informan Kesimpulan Hasil Wawancara Acuan dalam Kuisioner

Program dan prosedur dari Pemda itu sudah benar, akan tetapi selalu pada akhirnya selalu berbelok arah, apalagi apabila ada hubungannya dengan dana.

Adanya kekhawatiran tentang maraknya pembangunan ruko, retail dan toserba di Kota Sukabumi dengan investor pendatang dengan modal besar. Hal ini memberikan pertanyaan, penduduk Kota Sukabumi apakah hanya menjadi konsumen saja? Sedangkan lahan di kota ini terbatas. Sehingga penduduk dengan mata pencaharian petani berkurang lahannya. Hal ini merupakan efek dari mendatangkan investor dari luar kota yang digembor-gemborkan pemerintah kota.

Belum adanya perhatian dan concern dari penduduk Kota Sukabumi, termasuk dari anggota DPRD Kota Sukabumi tentang pembangunan berkelanjutan.Kebanyakan hanya memikirkan untuk kebutuhan hari ini saja.

Belum terlihat adanya dokumen produk perencanaan yang ‘visioner’ yang memuat visi yang ‘visioner’ juga. Harusnya dalam dokumen tersebut, misal RTRW diharapkan memuat naskah akademik.RTRW itu harus berprinsip pembangunan berkelanjutan. Pentingnya stakeholder dalam pembangunan

yaitu Bussiness (B), Government (G) dan

Society (S) yang harus tetap dijaga untuk

selalu dalam segitiga kesetimbangan (equlibrium).

Apabila dilihat dari indikator pembangunan berkelanjutan,maka ketercapaiannya di Kota Sukabumi yang paling menonjol yaitu aspek pendidikan dan aspek kesehatan serta aspek kelembagaan. Pembangunan di Kota Sukabumi Prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan

Sumber : Hasil Survey, ,2011

Adapun berlangsungnya wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat pada Gambar 13.

Sumber : Hasil Survey, 2011.

A. Uji Validitas Kuisioner untuk Responden Masyarakat.

Kerangka pernyataan kuisioner dibuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari wawancara berkisar

tentang lima aspek utama. Lima aspek tersebut yaitu pembangunan di Kota Sukabumi, ketercapaian pembangunan di Kota Sukabumi dan dampak yang

dirasakan masyarakat, kepedulian tentang masa yang akan datang, perencanaan partisipatif dan pembangunan berkelanjutan.

Peneliti membuat 27 pernyataan yang dimuat dalam lembar kuisioner yang akan diajukan pada masyarakat Kota Sukabumi berdasarkan pengambilan sampel acak. Uji kuisioner telah dilakukan peneliti untuk mengetahui validitas pernyataan-pernyataan yang telah disusun dalam lembar kuisioner. Uji kuisioner dilakukan terhadap 10 responden terpilih sehingga dapat diketahui bagaimana respon responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam lembar kusioner. Analisis validitas dilakukan dengan menggunakan rumus kooefisien korelasi

product moment. Item pernyataan dinyatakan valid jika mempunyai nilai r hitung

yang lebih besar dari r standar yaitu 0,3. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Validitas Kuisoner

No.

Aspek Utama Pernyataan Dalam Kuisioner Banyaknya Item Pernyataan Item Pernyataan Keterangan 1. Pembangunan di Kota Sukabumi 3 1 - 3 Semua Valid

2. Ketercapaian pembangunan dan dampaknya

7 4 - 10 Semua Valid

3. Kepedulian tentang masa yang akan datang

3 11 - 13 Semua Valid

4. Perencanaan partisipatif 4 14 - 17 Semua Valid

5. Pembangunan berkelanjutan 10 18 - 27 Semua Valid

Sumber : Hasil Analisis,2011.

3.4.4 Analisis Hirarki Proses/Analytic Hierarchy Process (AHP)

Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke

dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana,

stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak

yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

Freeman dalam Abdiprojo (2010) mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan dalam Abdiprojo (2010) secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman dalam Abdiprojo (2010), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu.

Dalam penelitian ini salah satu obyek penelitiannya yaitu stakeholder. Analisis yang digunakan dalam menentukan preferensi stakeholder yang terpilih sebagai informan adalah metode AHP. Metode AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika. Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas.

Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 1993).

Menurut Saaty, ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (Decomposition), prinsip menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang dihadapi. Pemilihan kriteria-kriteria

pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Lengkap

Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting, yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuan. b. Operasional

Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi.

c. Tidak berlebihan

Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian yang sama.

d. Minimum

Diusahakan agar jumlah kriteria seminimal mungkin untuk mempermudah pemahaman terhadap persoalan, serta menyederhanakan persoalan dalam analisis.

Decomposition

Setelah persoalan didefinisikan maka perlu dilakukan decomposition, yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses analisis ini dinamai hirarki (Hierarchy).

Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari pengambil keputusan-lah yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut.

Ada dua jenis hirarki, yaitu hirarki lengkap dan hirarki tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada semua tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian maka dinamakan hirarki tidak lengkap.

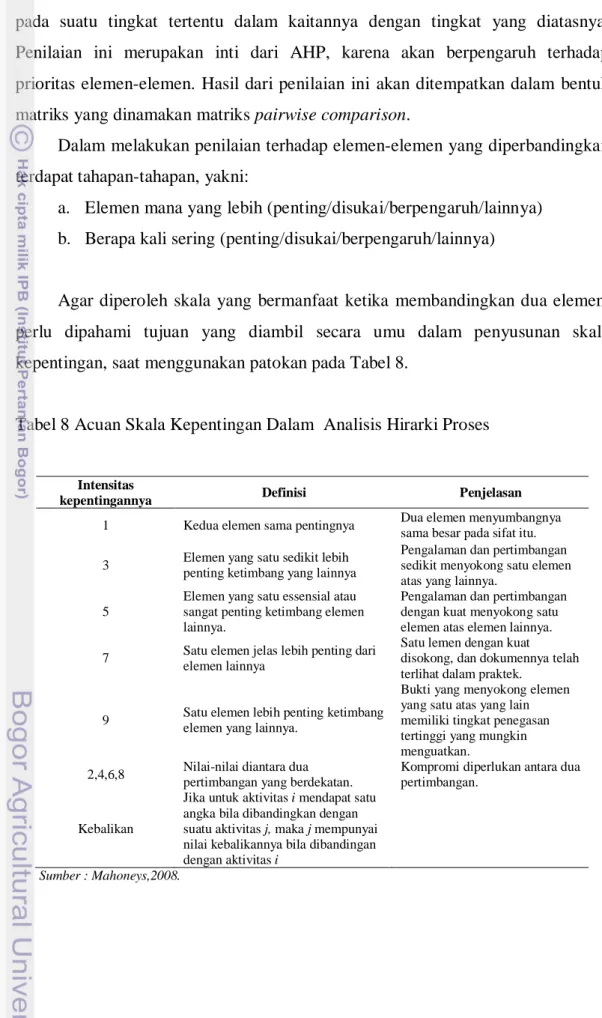

Comparatif Judgement

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini akan ditempatkan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks pairwise comparison.

Dalam melakukan penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terdapat tahapan-tahapan, yakni:

a. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/lainnya) b. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya)

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika membandingkan dua elemen, perlu dipahami tujuan yang diambil secara umu dalam penyusunan skala kepentingan, saat menggunakan patokan pada Tabel 8.

Tabel 8 Acuan Skala Kepentingan Dalam Analisis Hirarki Proses

Intensitas

kepentingannya Definisi Penjelasan

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen menyumbangnya

sama besar pada sifat itu.

3 Elemen yang satu sedikit lebih

penting ketimbang yang lainnya

Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas yang lainnya.

5

Elemen yang satu essensial atau sangat penting ketimbang elemen lainnya.

Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya. 7 Satu elemen jelas lebih penting dari

elemen lainnya

Satu lemen dengan kuat disokong, dan dokumennya telah terlihat dalam praktek.

9 Satu elemen lebih penting ketimbang

elemen yang lainnya.

Bukti yang menyokong elemen yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara dua pertimbangan yang berdekatan.

Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan.

Kebalikan

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan suatu aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingan dengan aktivitas i

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Disamping itu, perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika terdapat m elemen, maka akan diperoleh matriks pairwise comparison berukuran

m x n. Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah

n(n-1)/2 karena matriks reciprocal dan elemen-elemen diagonalnya sama dengan 1.

Synthesis of Priority

Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian dicari nilai eigen vector- nya untuk mendapatkan local priority. Oleh karena matriks-matriks pairwise

comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority

harus dilakukan sintesis antara local priority. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan priority setting.

Logical Consistency

Konsistensi memiliki dua makna, pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

3.4.4.1 Substansi Kuisioner untuk Stakeholder

Pada penelitian ini susbstansi kuisioner terbagi menjadi dua bagian. Pertama, susbstansi kuisioner dengan pertanyaan terbuka tentang hal-hal yang diangkat dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Kedua, substansi kuisioner yang akan diujikan terhadap responden untuk mengetahui pertimbangan dan keputusan stakeholder terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada susbstansi kuisioner pertama, peneliti mengajukan pertanyaan yang terbuka meliputi :

a. Pengetahuan istilah yang berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan berkelanjutan;

b. Pemahaman tentang pembangunan di Kota Sukabumi;

c. Pemahaman tentang dampak pembangunan di Kota Sukabumi;

d. Pengetahuan tentang program-program pembangunan di Kota Sukabumi;

e. Kepedulian tentang masa yang akan datang;

f. Pemahaman tentang kebutuhan generasi yang akan datang dan pemberian contoh kasus terpenting;

g. Pengetahuan tentang adat istiadat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan cara untuk melestarikannya;

h. Pemahaman produk perencanaan di Kota Sukabumi yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan;

i. Pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan dan ketercapaiannya. j. Perencanaan partisipatif;

k. Definisi pembangunan berkelanjutan.

Model kuisioner yang akan diajukan kepada stakeholder terpilih untuk substansi kuisoner pertama didasarkan pada struktur hirarkinya, sehingga setiap level terbagi menjadi level-level berikutnya.

3.4.4.2 Penentuan Struktur Hirarki Untuk AHP

Sebelum melakukan penyebaran kuisioner untuk stakeholder terpilih, yang selanjutnya disebut informan, peneliti menyusun struktur hirarki substansi sesuai dengan prinsip dasar dalam Analitycal Hierarchy Process (AHP). Sesuai yang disebutkan oleh Falatehan (2009), bahwa dalam memecahkan persolan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga prinsip yaitu prinsip menyusun hirarki, prinsip menetapkan prioritas dan prinsip konsistensi.

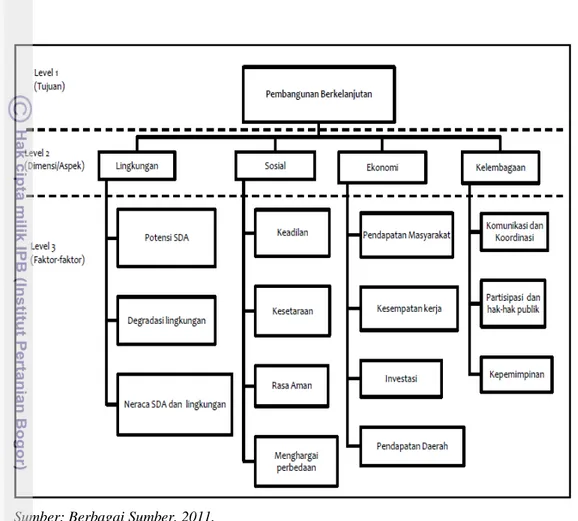

Untuk membuat hirarki tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (identifikasi sistem), peneliti membagi dimensi/aspek menjadi empat aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek kelembagaan. Selanjutnya peneliti menetapkan faktor-faktor

pendukung terhadap aspek-aspek tersebut sehingga membentuk struktur hirarki seperti pada Gambar 14.

Sumber: Berbagai Sumber, 2011.

Gambar 14 Struktur Hirarki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

A. Tingkat Konsistensi Informan

Menurut Falatehan (2009) dalam persoalan pengambilan keputusan, kita perlu mengetahui tingkat konsistensinya, karena bisa jadi suatu pengambilan keputusan memiliki tingkat konsistensi yang rendah. Padahal konsistensi sempurna sulit dicapai. Konsistensi sampai pada tingkatan tertentu dapat menetapkan prioritas untuk elemen-elemen yang berkenaan dengan beberapa kriteria diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan keadaan di dunia nyata. AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui rasio suatu konsistensi. Nilai rasio konsistensi paling tinggi 10 persen (nilai 0,1) jika lebih maka pertimbangan yang telah dilakukan perlu diperbaiki.

Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk mengetahui kekonsistensian jawaban dari informan yang akan berpengaruh terhadap keabsahan hasil kuisioner.

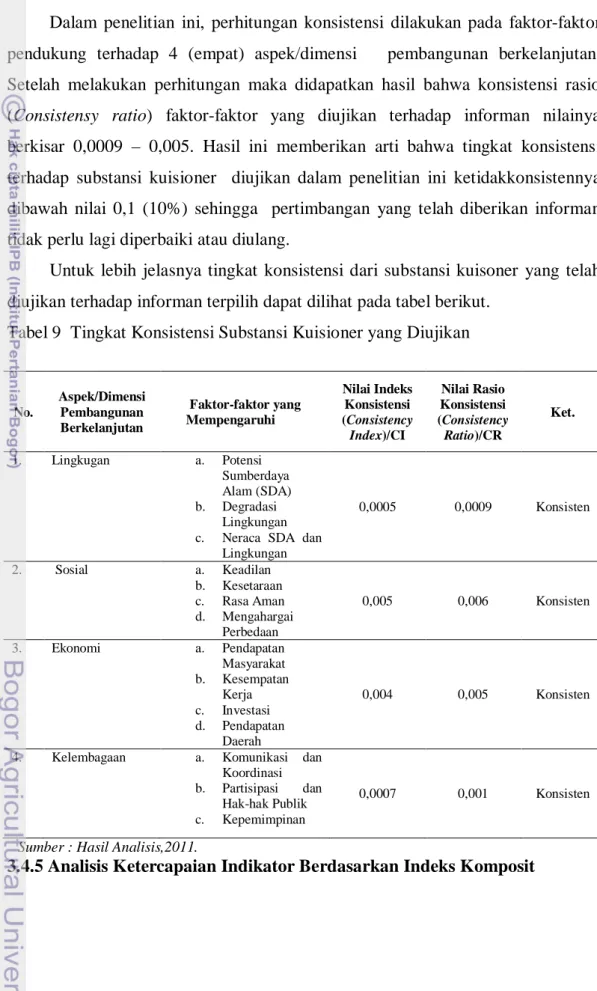

Dalam penelitian ini, perhitungan konsistensi dilakukan pada faktor-faktor pendukung terhadap 4 (empat) aspek/dimensi pembangunan berkelanjutan. Setelah melakukan perhitungan maka didapatkan hasil bahwa konsistensi rasio (Consistensy ratio) faktor-faktor yang diujikan terhadap informan nilainya berkisar 0,0009 – 0,005. Hasil ini memberikan arti bahwa tingkat konsistensi terhadap substansi kuisioner diujikan dalam penelitian ini ketidakkonsistennya dibawah nilai 0,1 (10%) sehingga pertimbangan yang telah diberikan informan tidak perlu lagi diperbaiki atau diulang.

Untuk lebih jelasnya tingkat konsistensi dari substansi kuisoner yang telah diujikan terhadap informan terpilih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Tingkat Konsistensi Substansi Kuisioner yang Diujikan

Sumber : Hasil Analisis,2011.

3.4.5 Analisis Ketercapaian Indikator Berdasarkan Indeks Komposit

No. Aspek/Dimensi Pembangunan Berkelanjutan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Indeks Konsistensi (Consistency Index)/CI Nilai Rasio Konsistensi (Consistency Ratio)/CR Ket. 1. Lingkugan a. Potensi Sumberdaya Alam (SDA) b. Degradasi Lingkungan c. Neraca SDA dan

Lingkungan 0,0005 0,0009 Konsisten 2. Sosial a. Keadilan b. Kesetaraan c. Rasa Aman d. Mengahargai Perbedaan 0,005 0,006 Konsisten 3. Ekonomi a. Pendapatan Masyarakat b. Kesempatan Kerja c. Investasi d. Pendapatan Daerah 0,004 0,005 Konsisten

4. Kelembagaan a. Komunikasi dan

Koordinasi

b. Partisipasi dan

Hak-hak Publik c. Kepemimpinan

Secara khusus untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kota Sukabumi dapat menggunakan indeks komposit. Penerapan analisis ini pada mulanya digunakan oleh Saleh et al. (2009) untuk menganalisis pencapaian MDGs di Kabupaten Sulawesi Barat. Menurut Saleh et al. (2009) dengan tersedianya indikator-indikator di setiap tujuan dari hasil survei di tingkat kecamatan di kabupaten tersebut maka dapat dibuat Indikator Komposit MDGs (IK-MDGs). Indikator komposit ini dapat menunjukkan kinerja pencapaian MDGs di setiap kecamatan dan kabupaten.

IK-MDGs merupakan indeks komposit yang memberikan bobot sama terhadap masing-masing tujuan. Dalam penghitungannya pada tahap awal dipilih terlebih dahulu indikator-indikator yang memungkinkan dari setiap tujuan. Indikator-indikator tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan MDGs.

Indeks komposit MDGs merangkum temuan-temuan utama dari analisis pencapaian MDGs. Apabila divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba, maka masing-masing sudut diagram menunjukkan kelompok yang dicakup dalam analisis pencapaian tujuan. Garis-garis dari pusat/tengah ke masing-masing sudut mempresentasikan suatu skala 0 sampai 1, yang mengukur tingkat pencapaian di masing-masing kelompok tujuan.

Titik-titik pada skala mencerminkan situasi pencapaian indikator saat ini yang dipresentasikan sebagai nilai indeks gabungan untuk masing-masing kelompok. Titik-titik dihubungkan untuk menunjukkan gambaran keseluruhan dari kecamatan atau kabupaten dengan mengilustrasikan di kelompok mana yang telah dicapai secara lebih baik dibanding kelompok lainnya. Masing-masing indeks kelompok juga merupakan komposit indikator dari indeks MDGs di masing-masing kecamatan atau kabupaten.

Sebuah indeks merupakan nilai bebas satuan antara 0 dan 1, yang memungkinkan berbagai indeks yang berbeda ditambahakan/dijumlahkan. Ada tiga langkah untuk sampai pada indeks komposit MDGs (IK-MDGs) :

Langkah 1 : Hitung indeks dari indikator tertentu.

Pada umumnya menggunakan rumus berikut untuk menghitung indeks indikator tertentu.

Iix = Cix - mini =

1. Untuk masing-masing kelompok indikator, identifikasikan nilai maksimum dan nilai minimun disetiap indikatornya dari angka indikator setiap kabupaten/kecamatan.

Dix maxi – mini Ri

Dimana :

Iix : Indeks tunggal (single index) dari indikator ke i di kec/kab x Cix : nilai indikator ke i di kec/kab X saat ini

Maxi : nilai maksimum indikator ke i Mini : nilai minimum indikator ke i

Langkah 2: tahapan indeks suatu indikator.

Indeks suatu indikator khusus dapat diperoleh dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

Maxi = angka tertinggi dari indikator untuk tingkat kabupeten/kecamatan Mini = angka terendah dari indikator untuk tingkat kabupaten/kecamatan 2. Hitung rentang/kisaran masing-masing indikator dengan mengurangkan

nilai maksimum dengan nilai minimun. Jadi Ri merupakan kisaran indikator ke- i yang ditentukan dengan :

Ri = maxi - mini

3. Kurangkan nilai minimun dari nilai saat ini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan X Jadi hasilnya adalah perbedaan nilai yang ditunjukkan oleh Dix. Bila Cix merupakan nilai kini dari indikator ke i di kabupaten/kecamatan X, maka Dix ditentukan dengan :

Dix = Cix – minix

Langkah 3: visualisasi dalam bentuk grafik laba-laba.

Dari hasil perhitungan IK-MDGs, selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk grafik laba-laba dengan tujuh sudut tujuan. Analisis grafik laba-laba dimulai dari tingkat kabupaten, dilanjutkan untuk masing-masing kecamatan.

3.4.5.1 Indikator Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Kerangka Kerja Commision Sustainable Development (CSD) Tahun 2007

Menurut Rustiadi et al. (2009) indikator adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang relah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selanjutnya Rustiadi et al.(2009) menjelaskan bahwa secara umum, indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas

tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan, (2) menciptakan konsesus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk

menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Beberapa pertimbangan untuk indikator pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1) Kesederhanaan: Indikator akhir harus sederhana,

2) Skop: Indikator harus meliputi seluruh aktivitas manusia yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan, dan overlap antar masing-masing indikator harus seminimal mungkin,

3) Kuantifikasi: Elemennya harus dapat diukur,

4) Pengukuran: Elemen harus dapat dipantau untuk menunjukkan kecenderungan,

5) Sentivitas: Indikator yang terpilih cukup sensitif terhadap perubahan penting dalam karateristik lingkungan, dan

6) Batas waktu: frekuensi dan lingkup elemen harus dapat menunjukkan identifikasi waktu dari kecenderungan yang ada.

Indikator didefinisikan sebagai alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan kondisi, perbandingan, kecenderungan, atau perkembangan suatu hal yang diamati. Indikator diturunkan dari perhitungan-perhitungan statistik,

dapat berupa jumlah, proporsi, persentase, angka/tingkat atau rate, ratio maupun indeks (Saleh et al., 2008)

Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji ketercapaian indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang ada di Kota Sukabumi (berdasarkan ketersediaan datanya). Menurut Buku Indikator Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Agenda 21 ( hasil Konferensi Tingkat Tinggi Tahun 1992 di Rio de Janeiro) mempunyai kewajiban menyajikan indikator atau variabel yang disarankan dan direkomendasikan oleh United Nation Commision on

Sustainable Development (UNCSD). Setiap indikator terpilih dari framework CSD (Commision Sustainable Development) yang disesuaikan dengan kondisi di

Indonesia yang merupakan revisi dari indikator pembangunan berkelanjutan oleh CSD pada Tahun 2007. Indikator CSD berkaitan dengan indikator Millenium

Development Goals (MDGs) walaupun kedua indikator tersebut mempunyai

tujuan umum yang berbeda. Indikator CSD hanya dimaksudkan memberikan referensi untuk digunakan di berbagai negara untuk melacak kemajuan nasional dalam mencapai tujuannya. Disisi lain indikator MDGs dikembangkan untuk pemantauan kemajuan global terhadap pertemuan internasional sesuai tujuannya.

Hasil indikator CSD yang direvisi terdiri dari 14 tema (kemiskinan, kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, demografi, bencana alam, atmosfir, lahan, laut dan pesisir, air, keanekaragaman hayati, pembangunan ekonomi, kerjasama ekonomi global dan konsumsi serta pola produksi), 44 sub tema, 50 indikator utama dan 46 indikator lain.

Berikut ini akan dijelaskan tentang pentingnya setiap indikator terpilih dari framework CSD yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin.

2. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks gini.

3. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septik. 4. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih.

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik.

7. Jumlah keberadaan pemukiman kumuh.

8. Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan. 9. Jumlah kasus pembunuhan.

10. Angka kematian bayi.

11. Angka harapan hidup saat lahir.

12. Persentase penduduk yang berobat jalandi puskesmas dan puskesmas pembantu.

13. Persentase balita yang diimunisasi.

14. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB. 15. Status gizi balita.

16. Jumlah penderita malaria,kumulatif kasus AIDS dan jumlah kasus penyakit TB paru.

17. Prevalansi perokok saat ini. 18. Jumlah kasus bunuh diri.

19. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat pendidikan dasar (SMP).

20. Angka partisipasi Murni SD dan SMP.

21. Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA.

22. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas. 23. Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.

24. Angka kelahiran total.

25. Angka beban ketergantungan.

26. Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya antisipasi bencana. 27. Jumlah korban dan kerusakan rumah akibat bencana alam.

28. Emisi gas rumah kaca.

29. Impor komidit bahan yang mengandung zat perusak ozon.

30. Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO2 dan NO2. 31. Luas lahan sawah.

32. Persentase luas hutan. 33. Luas kebakaran hutan.

35. Sebaran kawasan konservasi laut. 36. Luas dan kondisi terumbu karang. 37. Produksi dan distribusi air bersih. 38. Kandungan BOD dan COD dalam air. 39. Kawasan konservasi daratan.

40. Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

41. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. 42. Laju inflasi.

43. Rasio pinjaman luar negeri terhadap produk nasional bruto (PNB). 44. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja.

45. Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang rentan kehilangan pekerjaannya.

46. Rata-rata upah per bulan pekerja wanita di sektor non pertanian. 47. Persentase rumah tangga yang mengakses internet.

48. Nilai impor.

49. Posisi pinjaman luar negeri. 50. Pemakaian energi.

51. Jumlah kendaraan bermotor.

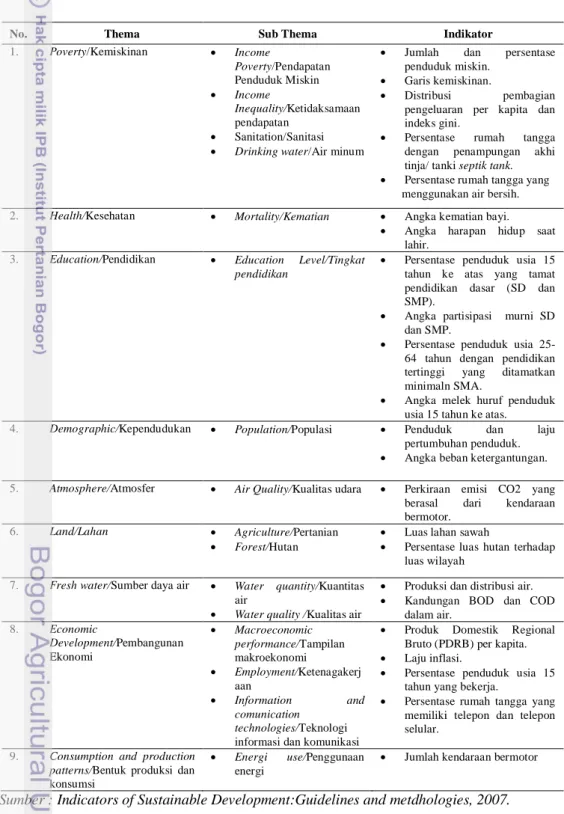

3.4.5.2 Pemilihan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Pada Penelitian Berdasarkan ketersediaan data yang ada maka peneliti telah menetapkan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang akan di analisis ketercapaiannya di Kota Sukabumi dengan rujukan dari indikator pembangunan berkelanjutan CSD (2007). Adapun pemilihan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

3.4.6 Analisis Isi (Content Analysis)

Ekomadyo (2006) menyebutkan bahwa Analisis Isi (Content Analysis) secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah

teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi komunikasi dalam sebuah teks.

Tabel 10 Pemilihan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Penelitian Berdasarkan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Dari

Commision Sustainable Development (CSD)

No. Thema Sub Thema Indikator

1. Poverty/Kemiskinan • Income Poverty/Pendapatan Penduduk Miskin • Income Inequality/Ketidaksamaan pendapatan • Sanitation/Sanitasi • Drinking water/Air minum

• Jumlah dan persentase

penduduk miskin. • Garis kemiskinan.

• Distribusi pembagian

pengeluaran per kapita dan indeks gini.

• Persentase rumah tangga

dengan penampungan akhi tinja/ tanki septik tank.

• Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. 2. Health/Kesehatan • Mortality/Kematian • Angka kematian bayi.

• Angka harapan hidup saat lahir.

3. Education/Pendidikan • Education Level/Tingkat pendidikan

• Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar (SD dan SMP).

• Angka partisipasi murni SD dan SMP.

• Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimaln SMA.

• Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas.

4. Demographic/Kependudukan • Population/Populasi • Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk.

• Angka beban ketergantungan. 5. Atmosphere/Atmosfer • Air Quality/Kualitas udara • Perkiraan emisi CO2 yang

berasal dari kendaraan bermotor.

6. Land/Lahan • Agriculture/Pertanian

• Forest/Hutan

• Luas lahan sawah

• Persentase luas hutan terhadap luas wilayah

7. Fresh water/Sumber daya air • Water quantity/Kuantitas

air

• Water quality /Kualitas air

• Produksi dan distribusi air.

• Kandungan BOD dan COD

dalam air. 8. Economic Development/Pembangunan Ekonomi • Macroeconomic performance/Tampilan makroekonomi • Employment/Ketenagakerj aan • Information and comunication technologies/Teknologi

informasi dan komunikasi

• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. • Laju inflasi.

• Persentase penduduk usia 15 tahun yang bekerja.

• Persentase rumah tangga yang memiliki telepon dan telepon selular.

9. Consumption and production patterns/Bentuk produksi dan

konsumsi

• Energi use/Penggunaan

energi

• Jumlah kendaraan bermotor

Ada beberapa pertanyaan tipikal yang dapat dijawab dengan menggunakan metode Analisis Isi, yaitu:

1) Pertanyaan tentang prioritas/ hal penting dari isi teks, seperti frekuensi, dimensi,aturan dan jenis-jenis citra atau cerita dari peristiwa yang direpresentasikan.

2) Pertanyaan tentang “bias” informasi dalam teks, seperti komparasi relatif tentang durasi, frekuensi, prioritas, atau hal yang ditonjolkan dalam berbagai representasi.

3) Perubahan historis dalam modus representasi.

Prosedur Analisis Isi

Penelitian Analisis Isi berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Konsistensi ini dapat dijabarkan dalam pola-pola terstruktur yang dapat membawa peneliti kepada pemahaman tentang sistem nilai dibalik teks itu. Metode Analisis Isi menuntut beberapa persyaratan: objektif, sistematis, dan dapat digeneralisasikan. Objektif berarti prosedur dan kriteria pemilihan data, pengkodean serta cara interpretasi harus didasarkan pada aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistematis berarti inklusi dan ekslusi atau kategori harus berdasarkan aturan yang konsisten. Dapat digeneralisasikan, berarti tiap temuan harus memiliki relevansi teoretis Neuman dalam Ekomadyo (2006) menyebutkan langkah-langkah dalam meneliti dengan metode Analisis Isi, yaitu (1) menentukan unit analisis (misalnya jumlah teks yang ditetapkan sebagai kode), (2) menentukan sampling, (3) menentukan variabel dan menyusun kategori pengkodean, dan (5) menarik kesimpulan.

Bell (2001) lebih detail menjelaskan proses mengkodekan isi dengan menentukan variabel (variables) dan nilai (values). Sebuah variabel isi adalah macam-macam dimensi (ukuran, jangkauan range warna, posisi dalam sebuah halaman atau dalam sebuah buletin berita). Sebuah variabel terdiri atas nilai-nilai (values) yang dapat disubstitusikan satu sama lain karena mereka mempunyai kelas yang sama. Nilai yang didefinisikan dalam setiap variabel sebaiknya juga saling ekslusif dan mendalam. Hasil kuantitatif dari Analisis Isi berupa perbandingan (comparison) dan tabulasi silang (cross tabulations) dapat

digunakan untuk menguji eksplisitas/ ketegasan hipotesis komparatif, serta kualifikasi kategori-kategori dari manifestasi wujud/ isi. Prosedur Analisis Isi yang disusun oleh beberapa pakar di atas sebenarnya menunjukkan prinsip-prinsip yang tidak terlalu berbeda satu sama lain, hanya varian yang bisa diterapkan dengan menyesuaikan objek dan lingkup penelitian.

Secara umum, Ekomadyo (2006) menegaskan langkah-langkah umum dalam metode Analisis Isi yang akan dikembangkan dalam suatu penelitian penelitian, yaitu: 1) menentukan topik penelitian, 2) menentukan objek yang akan diteliti dan sampel penelitiannya, 3) menetukan hipotesis secara jelas agar dapat dibuktikan secara terukur. Hipotesis sebaiknya diturunkan dari sebuah teori yang berlaku, 4) menenentukan unit analisisnya (variabel dan nilai yang bisa

dikodekan), 5) Analisis secara kuantitatif tiap variabel dan nilainya, dan 6) Penyimpulan, interpretasi dari hasil kuantitatif.

Reliabilitas dan Validitas Analisis Isi

Menurut Bell (2001) pendekatan kuantitatif mensyaratkan suatu penelitian, termasuk metode Analisis Isi, memiliki keandalan (reliability) dan kesahihan (validity) yang baik. Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat diulang (replicble) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Tingkat keandalan (reliablility) metode Analisis Isi mengacu pada tingkat konsistensi yang ditampilkan oleh satu atau lebih pengkode (coders) dalam mengklasifikasi isi menurut nilai tertentu dalam variabel spesifik.

Reliabilitas dapat didemonstrasikan dengan mengkaji hubungan antara penilaian dari sampel yang sama untuk butir yang relevan, oleh pengkode yang berbeda (inter-coder reliability), atau oleh pengkode yang sama dalam saat yang berbeda (intra-coder reliability). Untuk mencapai tingkat reliabilitas (kepercayaan) yang tinggi, peneliti harus:

1) Mendefinisikan variabel dan nilai secara jelas dan tepat dan menjamin bahwa semua pengkode dapat memahami definisi ini dalam cara yang sama.

2) Melatih pengkode dalam menerapkan kriteria terdefinisi untuk setiap variabel dan nilai.

3) Mengukur konsistensi inter-coder di mana dua atau lebih pengkode menerapkan

4) Kriteria (definisi-definisi) dengan menggunakan kumpulan contoh serupa. 5) Analisis Isi tidak berpotensi untuk menunjukkan bagaimana pengamat

memahami atau menilai apa yang mereka lihat atau dengar. Analisis Isi hanya menunjukkan apa yang diberikan prioritas atau dianggap penting dan apa yang tidak. Tingkat validitas pada Analisis Isi ditentukan oleh penarikan kesimpulan dan kesesuaian dengan teori yang berlaku. Jika reliabilitas merujuk pada konsistensi internal dari metode Analisis Isi, maka validitas merujuk pada konsistensi eksternal dari keseluruhan riset atau teori yang terkait. Analisis Isi bisa menyajikan deskripsi dimensi-dimensi kuantitatif dan representasi suatu teks. Metode ini dapat digunakan untuk menyajikan peta latar belakang (background-map) dari representasi teks itu. Setelah menggunakan Analisis Isi, Philip Bell menyarankan peneliti dapat menginterpretasikan teks dengan metode kualitatif, seperti metode Semiotik atau interpretasi teks individual (Bell, 2001: 24).

3.4.6.1 Penerapan Analisis Isi pada Penelitian

Analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam dokumen perencanaan yang dipilih tersebut yaitu Analisis Isi (Content Analysis), Analisis isi dipilih karena telah sesuai dengan syarat-syarat penerapannya yaitu data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi,ada keterangan pelengkap sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut dan peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah data yang dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik

Penelitian ini menggunakan Analisis Isi untuk mendeskriftifkan isi-isi komunikasi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan pada dokumen perencanaan terpilih. Menemukenali isi-isi komunikasi ini dilakukan dengan

memperbandingan pesan sehingga dapat memberikan kesimpulan mengenai kecenderungan isi komunikasi.

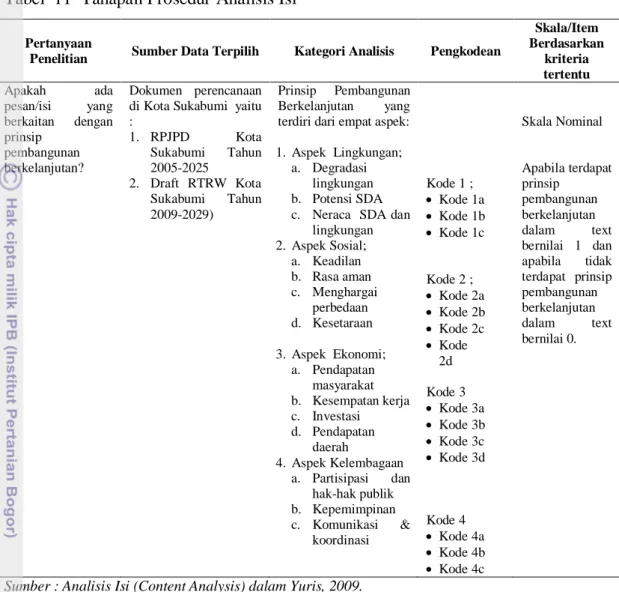

Menurut Yuris (2009) terdapat pada tahapan proses Penelitian Analisis Isi terdapat tiga langkah strategis yaitu, pertama, penetapan desain atau model penelitian. Di sini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut. Ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.

Selanjutnya Yuris (2009) menjelaskan tahapan prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri atas 6 tahapan

langkah, yaitu (1) merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, (2) melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih, (3) pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, (4) pendataan suatu

sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, (5) pembuatan

skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data, dan (6) interpretasi/ penafsiran data yang diperoleh. Adapun prosedur tahapan Analisis

Isi pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 11.

3.4.7 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan (gap analysis) adalah suatu proses membandingkan dua hal dalam menentukan perbedaan atau ‘gap’ yang ada diantaranya. Setelah

kesenjangan/gap tersebut dipahami, maka langkah berikutnya untuk

Tabel 11 Tahapan Prosedur Analisis Isi

Pertanyaan

Penelitian Sumber Data Terpilih Kategori Analisis Pengkodean

Skala/Item Berdasarkan kriteria tertentu Apakah ada pesan/isi yang berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Dokumen perencanaan di Kota Sukabumi yaitu : 1. RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 2. Draft RTRW Kota Sukabumi Tahun 2009-2029) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari empat aspek: 1. Aspek Lingkungan;

a. Degradasi lingkungan b. Potensi SDA c. Neraca SDA dan

lingkungan 2. Aspek Sosial; a. Keadilan b. Rasa aman c. Menghargai perbedaan d. Kesetaraan 3. Aspek Ekonomi; a. Pendapatan masyarakat b. Kesempatan kerja c. Investasi d. Pendapatan daerah 4. Aspek Kelembagaan a. Partisipasi dan hak-hak publik b. Kepemimpinan c. Komunikasi & koordinasi Kode 1 ; • Kode 1a • Kode 1b • Kode 1c Kode 2 ; • Kode 2a • Kode 2b • Kode 2c • Kode 2d Kode 3 • Kode 3a • Kode 3b • Kode 3c • Kode 3d Kode 4 • Kode 4a • Kode 4b • Kode 4c Skala Nominal Apabila terdapat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam text bernilai 1 dan apabila tidak terdapat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam text bernilai 0.

Sumber : Analisis Isi (Content Analysis) dalam Yuris, 2009.

Analisi kesenjangan dapat dilakukan pada:

1. Suatu sistem – gambaran yang ada dalam sistem sekarang dibandingkan dengan gambaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

2. Antar muka sistem (System interface) – data sekarang yang disediakan oleh suatu sistem untuk antar muka dibandingkan dengan data yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang.

3. Proses bisnis – kegiatan dan langkah-langkah proses bisnis saat ini dibandingkan kegiatan dan langkah-langkah yang akan mendukung proses bisnis di masa depan.

4. Tujuan suatu bisnis dan metriknya; seberapa baik bisnis memenuhi tujuan dan ukuran/metrik sekarang dibandingkan dengan tujuan dan metrik yang ditargetkan di beberapa titik di masa depan.

Model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Wakhinudin (2009) ini memiliki lima gap (kesenjangan), yaitu: 1) kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi konsumen dan ekspektas konsumen akan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan, 2) kesenjangan antara persepsi manajemen atas ekspektasi konsumen dan penjabaran persepsi tersebut menjadi spesifikasi kualitas pelayanan atau standar pelayanan, 3) kesenjangan antara standar pelayanan tersebut dan pelayanan yang diberikan, 4) kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan informasi eksternal yang diberikan kepada konsumen atau pelayanan yang dijanjikan kepada konsumen, dan 5) kesenjangan antara tingkat pelayanan yang diharapkan oleh konsumen dengan kinerjapelayanan aktual. Kesenjangan 1 sampai kesenjangan 4 merupakan potensi kegagalan di pihak penyedia jasa, sementara kesenjangan 5 potensial terjadi di pihak konsumen.

3.4.7.1 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) dan Pengukuran Kinerja

Menurut Wakhinudin (2009) Analisis Kesenjangan (Gap analysis) adalah “suatu metode/alat membantu suatu lembaga membandingkan performansi actual

dengan performansi potensi. Operasionalnya dapat diungkapkan dengan dua pertanyaan berikut: “Dimana kita sekarang?” dan “Dimana kita inginkan?”.

Tujuan analisis gap untuk mengidentifikasi gap antara alokasi optimis dan integrasi input, serta ketercapaian sekarang. Analisis Kesenjangan membantu organisasi/lembaga dalam mengungkapkan yang mana harus diperbaiki. Proses analisis gap mencakup penetapan, dokumentasi, dan sisi positif keragaman keinginan dan kapabilitas (sekarang).

Analisis Kesenjangan (Gap analysis) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penyediaan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut dapat menjadi input yang berguna bagi perencanaan dan penentuan prioritas anggaran di masa yang

akan datang. Selain itu, analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahapan evaluasi kinerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harafiah kata “gap” mengindikasikan adanya suatu perbedaan (disparity) antara satu hal dengan hal lainnya.

Dari berbagai definisi mengenai gap analysis, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum, gap analysis dapat didefinisikan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu lembaga atau institusi. Dengan kata lain, gap analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu sistem yang sedang berjalan dengan sistem standar. Dalam kondisi umum, kinerja suatu institusi dapat tercermin dalam sistem operational maupun strategi yang digunakan oleh institusi tersebut.

Secara singkat, gap analysis bermanfaat untuk:

1. Menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan.

2. Mengetahui peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut,

3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yangdibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Wakhinudin (2009) menyebutkan bahwa dalam Analisis Kesenjangan yang

digunakan dalam menganalisis pelayanan publik, apabila nilai kesenjangan (G) > 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih tinggi daripada kualitas

pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sedangkan apabila G< 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat lebih rendah daripada kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik.

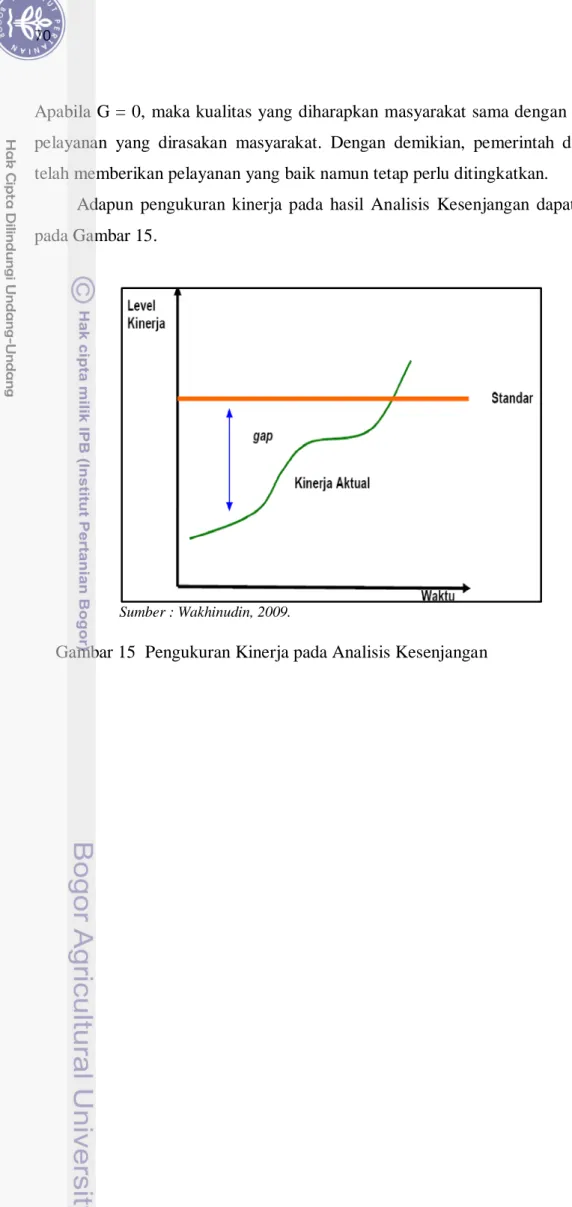

Apabila G = 0, maka kualitas yang diharapkan masyarakat sama dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dianggap telah memberikan pelayanan yang baik namun tetap perlu ditingkatkan.

Adapun pengukuran kinerja pada hasil Analisis Kesenjangan dapat dilihat pada Gambar 15.

Sumber : Wakhinudin, 2009.

BAB IV

PROFIL DAN PERENCANAAN WILAYAH DI KOTA SUKABUMI

4.1 Administrasi

Kota Sukabumi secara geografis terletak di bagian selatanProvinsi Jawa Barat pada koordinat 106045’50’’ Bujur Timur dan 106045’10’’ Bujur Timur, 6049’29’’ Lintang Selatan, dan 60

• Sebelah utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi

50’44’’ Lintang Selatan,di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter diatas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta)atau 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi:

• Sebelah selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi • Sebelah barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi

• Sebelah timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi

Suhu udara Kota Sukabumi berkisar antara 15º-30º celsius, sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi Tahun 2009 terjadi pada Bulan Desember dengan curah hujan 386 mm (14 hari hujan, rata-rata curah hujan 28 mm), sedangkan terendah pada Bulan Agustus dengan curah hujan 0 mm (0 hari hujan, rata-rata curah hujan 0 mm), atau dengan kata lain tidak terjadi hujan pada bulan tersebut.

Wilayah Kota Sukabumi berdasarkan PP No. 3 Tahun 1995 adalah 48,0023 Km² terbagi dalam 5 kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Kota Sukabumi mengalami pemekaran menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum. Pada Tahun 2009 Kota Sukabumi terdiri dari 7 Kecamatan, meliputi 33 kelurahan, 1.481 RT, dan 349 RW.

Adapun jumlah desa dan kelurahan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 JumlahDesa dan Kelurahan di Kota Sukabumi Tahun 2009

Kecamatan Desa Kelurahan

Baros 0 4 Lembursitu 0 5 Cibeureum 0 4 Citamiang 0 5 Warudoyong 0 5 Gunung Puyuh 0 4 Cikole 0 6

Sumber:Kota SukabumiDalam Angka Tahun 2010

Berdasarkan luasan wilayah, maka Kecamatan Lembursitu merupakan kecamatan terluas di Kota Sukabumi yaitu 8,77 Km2 sedangkan luas kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Citamiang yaitu 4,04 Km2. Luas wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 16.

Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010

Gambar 16Luas Wilayah Kota Sukabumi menurut Kecamatan (Km2 Tahun 2009

)

4.2 Fisik Dasar Wilayah 4.2.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Sukabumi dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah (lahan kering). Lahan bukan sawah (lahan kering) sendiri

Baros; 6,11 Lembursitu; 8,9 Cibeureum; 8,77 Citamiang; 4,04 Warudoyong ; 7,6 Gunung Puyuh; 5,5 Cikole; 7,08

dibedakan atas lahan pekarangan/rumah, tegal/kebun, kolam/tebat/empang dan lahan lain-lain.

Luas wilayah Kota Sukabumi adalah 4.800 Ha. Menurut penggunaannya, dari seluruh wilayah sebesar sebesar 1.859 Ha ( 38,73%)digunakan untuk tanah sawah dan sisanya seluas 2.417 Ha (50,35%) merupakan tanah kering dan lain-lain.Adapun luas tanah menurut penggunaannya dapat dilhat pada Tabel 13.

Fenomena yang terjadi didaerah perkotaan menunjukkan luas lahan sawah akan semakin berkurang sejalan dengan banyaknya pembangunan di bidang perumahan, perdagangan ataupun industri sehingga fungsi lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan bukan pertanian.

Tabel 13 Luas Tanah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kota Sukabumi Tahun 2009 (Ha)

Kecamatan Tanah Sawah Tanah Kering Lain-lain Jumlah B a r o s 301 250 61 612 Citamiang 80 241 83 404 Warudoyong 370 334 56 760 Gunung Puyuh 147 345 58 550 C i k o l e 112 529 67 708 Lembursitu 344 414 131 889 Cibeureum 505 304 68 877 Jumlah Tahun 2009 1.859 2.417 524 4.800

Sumber:Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2010.

4.2.2 Sumber Daya Air

Kota Sukabumi memiliki ± 29 sungai dengan sungai utamanya yaitu Sungai Cimandiri, Sungai Cipelang dan Sungai Cisuda. Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia.

Sumbernya berasal dari air tanah dan mata air. Sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga ke timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan penyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produtivitasnya rendah hingga langka.

4.3 Perekonomian Daerah

4.3.1 Ekonomi Makro

Kota Sukabumi merupakan suatu wilayah yang tidak terpisahkan dari wilayah yang lebih luas yang tentunya juga akan terkait dengan pembangunan ekonomi yang lebih luas tersebut. Kota Sukabumi merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat.

4.3.1.1 Ekonomi Kota Sukabumi dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat

PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2008 sebesar Rp.3.742.659,06 yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 0,62 % terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya perkembangan kontribusi Kota Sukabumi terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Gambar 17.

4.3.1.2 Ekonomi Kota Sukabumi dalam Lingkup Internal

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomiandi suatu daerah, dimana PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000.

PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku Tahun 2009 mencapai 4,39 trilyun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai 1,81 trilyun rupiah (lihat Tabel 15). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan kontribusi terhadap perekonomian di wilayah Kota Sukabumi, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu mencapai 45,70%. Urutan terbesar kedua dan ketiga adalah sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa yang masing-masing membertikan kontribusi sebesar 15,89% dan 14,71%. Sedangkan sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 0%.

Tabel 14PDRB Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (Termasuk Minyak dan Gas Bumi)Tahun 2006 - 2008

No. Kabupaten/Kota 2006 2007*) 2008**) 1 Kab. Bogor 44.792.697,77 51.280.219,68 58.389.411,43 2 Kab. Sukabumi 13.163.815,57 14.502.885,80 16.133.202,65 3 Kab. Cianjur 12.278.819,43 13.807.923,13 15.680.235,63 4 Kab. Bandung 29.431.046,06 33.319.630,76 38.282.169,44 5 Kab. Garut 15.890.281,38 17.715.223,88 20.360.836,52 6 Kab. Tasikmalaya 8.183.081,48 9.353.880,69 10.328.579,41 7 Kab. Ciamis 11.189.899,31 12.615.588,97 14.500.879,76 8 Kab. Kuningan 5.303.109,30 6.094.979,05 7.047.926,57 9 Kab. Cirebon 11.489.381,02 12.927.156,71 15.564.718,45 10 Kab. Majalengka 6.409.192,21 7.250.596,85 8.297.702,83 11 Kab. Sumedang 8.066.643,34 9.034.570,57 10.300.942,44 12 Kab. Indramayu 31.895.387,37 34.541.953,08 40.934.412,15 13 Kab. Subang 10.700.785,96 12.124.641,00 13.745.080,16 14 Kab. Purwakarta 9.698.906,14 11.271.570,60 13.215.852,89 15 Kab. Karawang 31.348.367,00 35.970.209,03 40.855.816,29 16 Kab. Bekasi 66.519.529,55 74.498.000,40 82.977.554,24

17 Kab. Bandung Barat 10.919.108,21 12.362.145,65 14.220.412,09

18 Kota Bogor 7.257.742,09 8.558.035,70 10.089.943,96 19 Kota Sukabumi 2.863.431,70 3.172.970,91 3.742.659,06 20 Kota Bandung 43.491.379,70 50.552.181,99 60.441.486,84 21 Kota Cirebon 8.039.886,97 9.149.434,86 10.697.971,67 22 Kota Bekasi 22.376.414,93 25.419.184,82 29.525.360,30 23 Kota Depok 9.005.066,64 10.599.147,15 12.542.499,04 24 Kota Cimahi 8.402.482,67 9.304.794,67 10.716.291,04 25 Kota Tasikmalaya 5.512.622,45 6.353.910,75 7.159.120,59 26 Kota Banjar 1.134.689,46 1.290.028,27 1.433.562,27 Jumlah 26 Kab/Kota 435.363.767,71 493.070.864,97 567.184.627,72 Jawa Barat 473.187.292,62 526.220.225,16 602.420.555,35

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008

Gambar 17Persentase Kontribusi Kota Sukabumi dalam Pembentukan PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2008

4.3.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Kota Sukabumi Pada dasarnya PDRB per kapita atau lebih jamaknya digunakan istilah pendapatan per kapita adalah rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap

Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008

Persentase kontribusi 0,61 0,60 0,62 0,59 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,62 0,63 p er se n tas e

penduduk. Meskipun seringkali digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk, namun komponen ini sebenarnya masih terlalu kasar untuk digunakan sebagai indikator riil kesejahteraan penduduk

Besarnya PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah Rp. 15.267.378,89. Sedangkan besarnya PDRB per kapita

atas dasar harga konstan 2000 Kota Sukabumi Tahun 2009 adalah Rp.6.288.389,74.

Untuk lebih jelasnya perkembangan PDRB per kapita Kota Sukabumi dari Tahun 2006 – Tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar 18.

4.3.1.4 Ekonomi tiap Kecamatan di Kota Sukabumi

Kinerja perekonomian Kota Sukabumi dipengaruhi oleh kinerja perekonomian wilayah kecamatannya. Berputarnya roda penggerak perekonomian di masing-masing kecamatan maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat kota. Dengan demikian, pengukuran kinerja perekonomian sampai tingkat kecamatan dapat memberikan pijakan yang kuat dalam pembangunan ekonomi Kota Sukabumi.

PDRB Kecamatan ini dapat pula dipergunakan untuk keterbandingan pertumbuhan dan struktur ekonomi kecamatan di Kota Sukabumi. Pada Tabel 18 disajikan PDRB atas dasar harga berlaku maupun kontribusinya terhadap PDRB Kota Sukabumi Tahun 2007 sampai Tahun 2009.

Analisis terhadap distribusi PDRB menurut kecamatan dapat memberikan gambaran kontribusi PDRB masing-masing kecamatan terhadap PDRB Kota Sukabumi. Adapun kontributor terbesar PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kota Sukabumi pada Tahun 2009 adalah kecamatan Cikole yaitu sebesar 27,26 persen dengan nilai 1,188.21 milyar.

Kontributor terendah adalah kecamatan Baros yaitu sebesar 5,40 persen dengan nilai 237.23 milyar. Demikian pula kecamatan Cibeureum dan Lembursitu masing-masing memberikan kontribusi sebesar 5,44 persen dan 7,40 persen.