6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Nyeri 2.1.1 Definisi Nyeri

Nyeri didefinisikan oleh Internasional Association for Study of Pain (IASP) sebagai pengalaman sensorik dan emosional dengan keadaan tidak menyenangkan yang ada kaitannya dengan kerusakan jaringan yang bersifat timbul mendadak dengan waktu singkat yang dirasakan di tempat kerusakan. Rasa nyeri terlokalisasi pada bagian tubuh ataupun sering disebut istilah destruktif dimana jaringan terasa seperti di tusuk-tusuk, panas terbkar, melilit, perasaan takut dan mual (Judha, 2012).

Rasa nyeri merupakan pertanda adanya gejala atau gangguan pada tubuh, seperti peradangan infeksi kuman ataupun kejang otot. Penyebab rasa nyeri dapat disebabkan oleh ransang mekanis, kimiawi, kalor atau listrik, yang dapat merusak jaringan dan melepaskan mediator nyeri. Diikuti dengan rasa nyeri yang lebih menyebar (Sherwood, 2012).

2.1.2 Klasifikasi Nyeri

Klasifikasi nyeri berdasarkan beberapa hal yaitu durasi, asal, dan lokasi. Berdasarkan durasinya, dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Nyeri akut terjadi dalam waktu yang singkat dengan intensitas yang bervariasi (Andarmoyo, 2013). Nyeri kronik terjadi secara konstan dengan intermiten menetap sepanjang periode waktu. Biasanya berlangsung lebih dari enam bulan dengan intensitas yang bervariasi (Potter & Perry, 2005).

Klasifikasi berdasarkan asal, dibagi menjadi nonsiseptif dan neuropatik. Nyeri nonsiseptif terjadi karena adanya rangsangan yang mengenai kulit, tulang, sendi, otot, jaringan ikat dan lain-lain akibat aktivitas ataupun sensitivitas nosiseptor perifer. Nyeri neuropatik terjadi hasil dari suatu cidera pada struktur saraf sentral maupun perifer, termasuk nyeri yang susah diobati (Andarmoyo, 2013).

Klasifikasi berdasarkan lokasi dibedakan menjadi supervisial, viseral dalam, nyeri alih, dan radiasi. Nyeri supervisial terjadi penyebab stimulus kulit yang berlokalisasi dan berlangsung sebentar sensasi tajam. Nyeri viseral dalam terjadi akibat rangsangan organ internal bersifat difusi dan dapat menyebar kesegala arah akibatnya timbul rasa tidak nyaman dengan gejala otot dan mual. Nyeri alih terjadi karena organ tidak memiliki reseptor nyeri, perbedaan antara sumber nyeri dengan letak rasa nyeri. Nyeri radiasi terjadi perluasan sensi dari tempat awal cidera ke bagian tubuh yang lain (Sulistyo, 2013).

2.1.3 Mekanisme Nyeri

Mekanisme nyeri melibatkan persepsi dan respon terhadap nyeri itu sendiri. Mekanisme yang terlibat yaitu ada empat proses antara lain : (1) transduksi, (2) transmisi, (3) modulasi, dan (4) presepsi. Transduksi merupakan proses munculnya rangsangan yang mengganggu dan menyebabkan depolarisasi nosiseptor serta memicu stimulus nyeri. Stimulus yang muncul tersebut disebabkan adanya kerusakan yang terdapat pada jaringan seperti trauma, peradangan, pembedahan dan sebagainya. Transmisi merupakan proses lanjutan impuls nyeri dari tempat transduksi melalui saraf perifer menuju medula spinalis. Selanjutnya jaringan saraf akan naik diteruskan ke batang otak dan talamus kemudian disalurkan ke daerah somatosensoris di cortex serebi dan diinterpretasikan sebagai rasa nyeri. Modulasi merupakan proses terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen meliputi serotonin, enkefalin, noradrenalin, dan endorphin yang dihasilkan oleh tubuh dengan impuls nyeri yang masuk menuju medula spinalis. Proses modulasi kemudian dihambat oleh obat golongan opioid ( Hartwig dan Wilson, 2005). Persepsi merupakan proses akhir dari rangkaian proses ketiga sebelumnya yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dipengaruhi oleh kondisi individu seseorang. Selain itu persepsi juga dapat dipengaruhi oleh proses fisiologi dan emosi yang dirasakan oleh seseorang (Ikawati, 2011).

2.2 Tinjauan Tentang Analgesik

Analgesik adalah obat yang selektif mengurangi rasa sakit dengan bertindak dalam sistem saraf pusat atau pada mekanisme perifer, tanpa secara signifikan mengubah kesadaran. Analgesik menghilangkan rasa sakit tanpa mempengaruhi

penyebabnya (Triphati, 2003). Obat golongan analgesik bekerja dengan cara meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit oleh penderita. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgesik dibagi menjadi dua golongan yaitu analgesik narkotik dan analgesik non narkotik (Siswandono dan Widiandani, 2016).

Analgesik narkotik merupakan senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif. Analgesik tersebut digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat seperti rasa sakit yang disebabkan oleh pasca operasi, serangan jantung akut, penyakit kanker, dan kolik usus ataupun ginjal. Alasan analgesik narkotik disebut sebagai analgesik kuat karena memiliki aktivitas yang jauh lebih besar daripada golongan analgesik non narkotik. Akan tetapi banyak disalahgunakan oleh masyarakat karena golongan narkotik pada umumnya menimbulkan efek euforia. Pemberian dosis yang berlebihan akan terjadi depresi pernapasan kemudian menyebabkan kematian (Siswandono dan Widiandani, 2016).

Analgesik narkotik juga dapat disebut sebagai opioida yaitu obat-obat yang daya kerjanya meniru opioid endogen dengan memperpanjang aktivitas dari reseptor-reseptor opioid. Tubuh dapat mesintesa zat-zat opioid yang bekerja secara khas di sistem saraf pusat terhadap reseptornya. Oleh karena itu, persepsi rasa nyeri dan respon emosional terhadap nyeri berubah atau dapat berkurang. Berdasarkan cara kerjanya obat analgesik narkotik terbagi menjadi tiga keompok yaitu agonis opiat, antagonis opiat dan campuran (Tjay dan Rahardja, 2013).

Analgesik non narkotik merupakan golongan obat yang bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Analgesik tersebut digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering juga disebut analgesik ringan. Selain itu juga digunakan untuk menurunkan suhu badan pada keadaan badan panas tinggi serta sebagai antiradang untuk pengobatan rematik. Mekanisme kerja analgesik non narkotik salah satunya menimbulkan efek analgesik dengan cara menghambat secara langsung dan selektif terhadap enzim-enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin, seperti siklooksigenase, sehingga mencegah sensitasi reseptor rasa sakit oleh mediator-mediator rasa sakit, seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostasiklin, prostaglandin, ion-ion hidrogen

dan kalium, yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis atau kimiawi (Siswandono dan Widiandani, 2016).

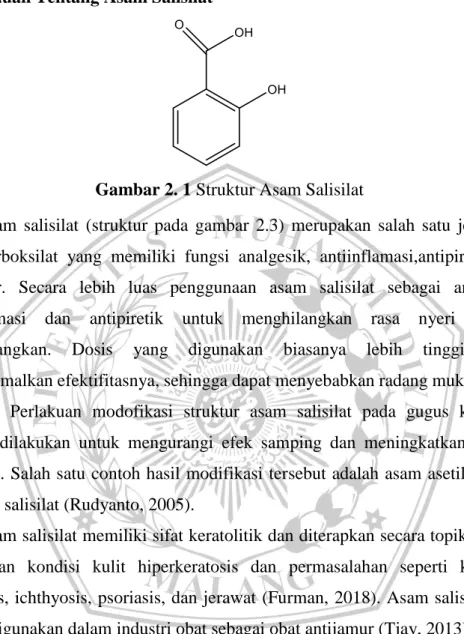

2.3 Tinjauan Tentang Asam Salisilat

Gambar 2. 1 Struktur Asam Salisilat

Asam salisilat (struktur pada gambar 2.3) merupakan salah satu jenis dari asam karboksilat yang memiliki fungsi analgesik, antiinflamasi,antipiretik dan antijamur. Secara lebih luas penggunaan asam salisilat sebagai analgesik, antiinflamasi dan antipiretik untuk menghilangkan rasa nyeri banyak diperdagangkan. Dosis yang digunakan biasanya lebih tinggi untuk mengoptimalkan efektifitasnya, sehingga dapat menyebabkan radang mukosa pada lambung. Perlakuan modofikasi struktur asam salisilat pada gugus karboksil hidroksi dilakukan untuk mengurangi efek samping dan meningkatkan potensi analgesik. Salah satu contoh hasil modifikasi tersebut adalah asam asetil salisilat dan metil salisilat (Rudyanto, 2005).

Asam salisilat memiliki sifat keratolitik dan diterapkan secara topikal untuk pengobatan kondisi kulit hiperkeratosis dan permasalahan seperti ketombe, dermatitis, ichthyosis, psoriasis, dan jerawat (Furman, 2018). Asam salisilat juga banyak digunakan dalam industri obat sebagai obat antijamur (Tjay, 2013).

2.4 Tinjauan Tentang Asam Asetil Salisilat

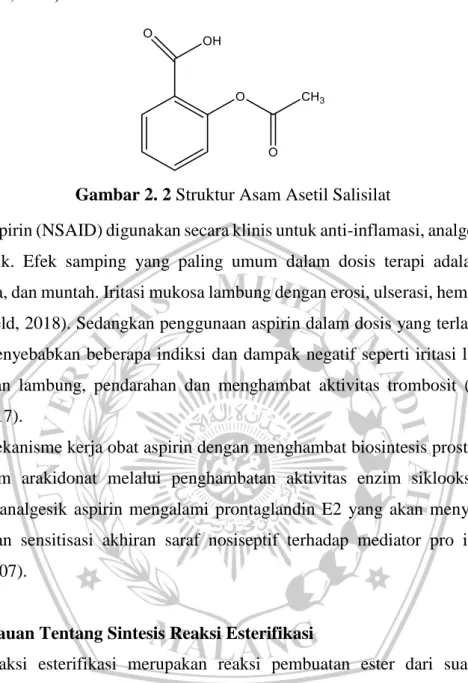

Asam asetil salisilat (struktur pada gambar 2.4) merupakan jenis obat turunan dari asam salisilat yang dikenal biasanya dengan asetosal atau aspirin. Asam asetil salisilat memiliki rumus molekul C9H8O4 dengan berat molekul 180,158 g/mol. Karakteristiknya berupa serbuk hablur seperti jarum kristal atau zat tepung, tidak berbau, bewarna putih dengan titik leleh 135° C dan stabil di udara kering. Satu gram Aspirin larut dalam 300 mL air pada 25° C, dalam 100 mL air pada 37° C,

dalam 5 mL alkohol, atau 17 mL kloroform. Tetapi, kurang larut dalam eter anhidrat (Brayfield, 2018).

Gambar 2. 2 Struktur Asam Asetil Salisilat

Aspirin (NSAID) digunakan secara klinis untuk anti-inflamasi, analgesik, dan antipiretik. Efek samping yang paling umum dalam dosis terapi adalah mual, dispepsia, dan muntah. Iritasi mukosa lambung dengan erosi, ulserasi, hematemasis ( Brayfield, 2018). Sedangkan penggunaan aspirin dalam dosis yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa indiksi dan dampak negatif seperti iritasi lambung, kebocoran lambung, pendarahan dan menghambat aktivitas trombosit (Kuntari, dkk., 2017).

Mekanisme kerja obat aspirin dengan menghambat biosintesis prostaglandin dari asam arakidonat melalui penghambatan aktivitas enzim siklooksigenase. Sebagai analgesik aspirin mengalami prontaglandin E2 yang akan menyebabkan penurunan sensitisasi akhiran saraf nosiseptif terhadap mediator pro inflamasi (Roy, 2007).

2.5 Tinjauan Tentang Sintesis Reaksi Esterifikasi

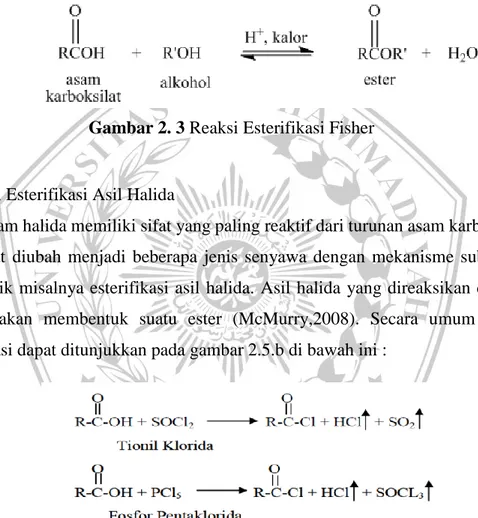

Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pembuatan ester dari suatu asam karboksilat dengan alkohol. Reaksi yang terjadi bersifat reversible (bolak-balik) dan produk samping berupa air. Oleh karena itu pada pembuatannya reaksi kesetimbangannya dapat digeser ke arah pembentukannya dengan melebihkan jumlah mol dari salah satu reaktan yaitu bisa asam karboksilatnya atau alkoholnya. Selain itu bisa dengan memisahkan air yang terbentuk agar reaksi sebaliknya tidak terjadi (Ali, 2008).

Beberapa macam reaksi esterifikasi antara lain : a. Reaksi Esterifikasi Fisher

Pada reaksi esterifikasi Fischer berlangsung sangat lambat apabila tanpa adanya asam kuat, namun kesetimbangan dalam dicapai dengan hitungan beberapa jam saat asam dan alkohol direfluks bersamaan penambahan sedikit jumlah asam sulfat pekat atau hidrogen klorida (Solomons, 2011). Secara umum reaksi esterifikasi dapat ditunjukkan pada gambar 2.5.a di bawah ini :

Gambar 2. 3 Reaksi Esterifikasi Fisher

b. Reaksi Esterifikasi Asil Halida

Asam halida memiliki sifat yang paling reaktif dari turunan asam karboksilat dan dapat diubah menjadi beberapa jenis senyawa dengan mekanisme substitusi nukleofilik misalnya esterifikasi asil halida. Asil halida yang direaksikan dengan alkohol akan membentuk suatu ester (McMurry,2008). Secara umum reaksi esterifikasi dapat ditunjukkan pada gambar 2.5.b di bawah ini :

Gambar 2. 4 Reaksi Esterifikasi Asil Halida

Pada reaksi esterifikasi yang terjadi dengan cara mensubstitusikan antar gugus, salah satunya adalah reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi nukleofilik terdapat dua jenis antara lain substitusi nukleofilik 1 (SN1) dan substansi nukleofilik 2 (SN2). Perbedaan dari keduanya terdapat pada pengaruh substrat dan nukleofil terhadap laju reaksinya. Pada reaksi substansi SN1 laju reaksi bergantung pada konsentrasi substrat namun tidak pada konsentrasi atau kekuatan nukleofil. Pada

SN2 laju reaksi bergantung pada konsentrasi dan kekuatan substrat dan juga nukleofil ( Bresnick, 2004).

2.6 Tinjauan Tentang Bahan Sintesis

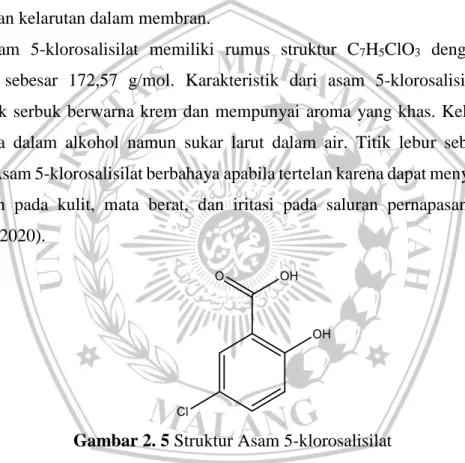

2.6.1 Tinjauan Tentang Asam 5-klorosalisilat

Asam 5-klorosalisilat (struktur pada gambar 2.6.1) merupakan turunan dari asam salisilat melalui reaksi esterifikasi. Pada senyawa tersebut terdapat gugus kloro pada posisi 5 yang berfungsi sebagai penarik elektron untuk mempermudah jalannya reaksi. Selain itu, dapat menjadikan senyawa lebih lipofilik karena penigkatan kelarutan dalam membran.

Asam 5-klorosalisilat memiliki rumus struktur C7H5ClO3 dengan berat molekul sebesar 172,57 g/mol. Karakteristik dari asam 5-klorosalisilat yaitu berbentuk serbuk berwarna krem dan mempunyai aroma yang khas. Kelarutanya sempurna dalam alkohol namun sukar larut dalam air. Titik lebur sebesar171-172°C. Asam 5-klorosalisilat berbahaya apabila tertelan karena dapat menyebabkan gangguan pada kulit, mata berat, dan iritasi pada saluran pernapasan (Sigma Aldrich, 2020).

Gambar 2. 5 Struktur Asam 5-klorosalisilat

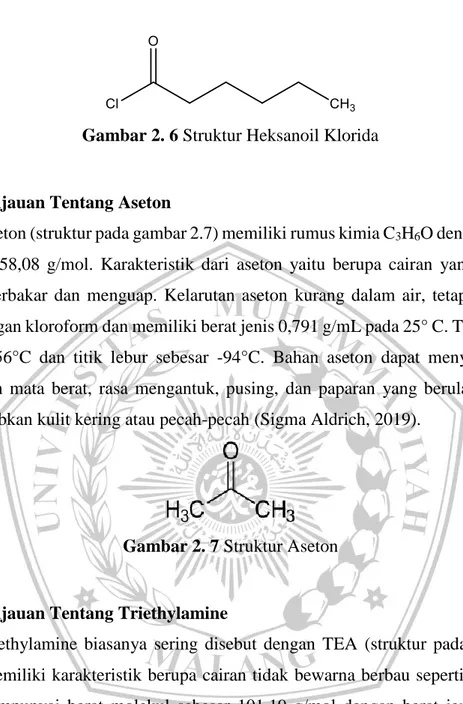

2.6.2 Tinjauan Tentang Heksanoil klorida

Heksanoil klorida (struktur pada gambar 2.6) termasuk dalam golongan asil halida. Rumus molekul dari heksanoil klorida adalah C6H11ClO dengan berat molekul sebesar 134,60 g/mol dan berat jenis 0,963 g/cm3 pada 25° C. Karakteristik dari heksanoil klorida berupa cairan berwarna kuning muda bersifat korosif dan mudah terbakar. Kelarutan dalam air dapat menyebabkan terjadinya hidrolisis. Titik didih sebesar 153° C dan titik leburnya sebesar -87° C. Heksanoil klorida dapat

menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan pada mata (Sigma Aldrich, 2019).

Gambar 2. 6 Struktur Heksanoil Klorida

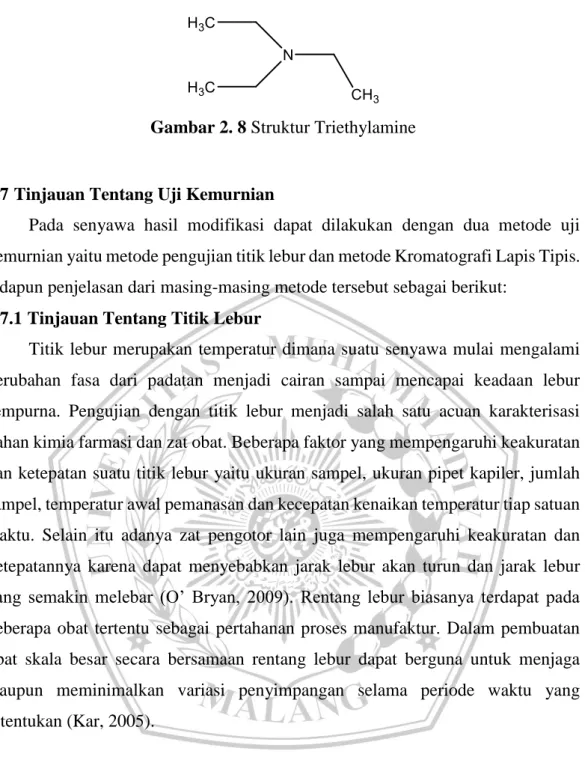

2.6.3 Tinjauan Tentang Aseton

Aseton (struktur pada gambar 2.7) memiliki rumus kimia C3H6O dengan berat molekul 58,08 g/mol. Karakteristik dari aseton yaitu berupa cairan yang sangat mudah terbakar dan menguap. Kelarutan aseton kurang dalam air, tetapi mudah larut dengan kloroform dan memiliki berat jenis 0,791 g/mL pada 25° C. Titik didih sebesar 56°C dan titik lebur sebesar -94°C. Bahan aseton dapat menyebabkan gangguan mata berat, rasa mengantuk, pusing, dan paparan yang berulang akan menyebabkan kulit kering atau pecah-pecah (Sigma Aldrich, 2019).

Gambar 2. 7 Struktur Aseton

2.6.4 Tinjauan Tentang Triethylamine

Triethylamine biasanya sering disebut dengan TEA (struktur pada gambar 2.6.4) memiliki karakteristik berupa cairan tidak bewarna berbau seperti amonia. TEA mempunyai berat molekul sebesar 101,19 g/mol dengan berat jenis 0,726 g/mL pada 25° C. Kelarutannya dalam air yaitu 112 g/L pada 20° C dengan titik didih sebesar 88,8° C dan titik leburnya sebesar -115° C. TEA bersifat mudah terbakar dan korosif oleh karena itu dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata serta dapat mengiritasi saluran pernapasan (Sigma Aldrich, 2017).

Gambar 2. 8 Struktur Triethylamine

2.7 Tinjauan Tentang Uji Kemurnian

Pada senyawa hasil modifikasi dapat dilakukan dengan dua metode uji kemurnian yaitu metode pengujian titik lebur dan metode Kromatografi Lapis Tipis. Adapun penjelasan dari masing-masing metode tersebut sebagai berikut:

2.7.1 Tinjauan Tentang Titik Lebur

Titik lebur merupakan temperatur dimana suatu senyawa mulai mengalami perubahan fasa dari padatan menjadi cairan sampai mencapai keadaan lebur sempurna. Pengujian dengan titik lebur menjadi salah satu acuan karakterisasi bahan kimia farmasi dan zat obat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keakuratan dan ketepatan suatu titik lebur yaitu ukuran sampel, ukuran pipet kapiler, jumlah sampel, temperatur awal pemanasan dan kecepatan kenaikan temperatur tiap satuan waktu. Selain itu adanya zat pengotor lain juga mempengaruhi keakuratan dan ketepatannya karena dapat menyebabkan jarak lebur akan turun dan jarak lebur yang semakin melebar (O’ Bryan, 2009). Rentang lebur biasanya terdapat pada beberapa obat tertentu sebagai pertahanan proses manufaktur. Dalam pembuatan obat skala besar secara bersamaan rentang lebur dapat berguna untuk menjaga ataupun meminimalkan variasi penyimpangan selama periode waktu yang ditentukan (Kar, 2005).

2.7.2 Tinjauan Tentang Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi Lapis Tipis merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena kemudahannya untuk memurnikan sejumlah komponen senyawa. Kromatografi lapis tipis dapat mengatasi sampel yang terkontaminasi, seluruh kromatogram dapat dievaluasi. Adanya zat pengotor atau partikel yang terjerap dalam sorben fasa diam tidak menjadi suatu masalah karena penggunaan lempeng hanya satu kali saja. Metode ini menggunakan lempeng kaca ataupun alumunium yang sudah terlapisi bahan penyarap seperti silica gel dengan ketebalan tertentu

yang bergantung pada jumlah bahan pemakaian yang digunakan ke dalam lempeng (Heinrich dkk., 2010).

Metode pemisahan pada Kromatografi lapis tipis sangat bergantung pada jenis fasa diam yang digunakan karena sebagai penentu interaksi antara analit dengan fasa diam dan fasa gerak. Prinsipnya adalah adanya perbedaan sifat fisik dan kimia dari senyawa antara lain kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan, kecenderungan molekul untuk menguap, dan kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan (Hendayana, 2006).

Kromatografi lapis tipis terdiri dari fasa diam dan fasa gerak. Fasa diam dapat berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penjerap atau penyangga biasanya berupa silica gel sedangkan fasa gerak dapat berupa segala macam pelarut atau campuran pelarut yang efektif untuk memisahkan komponen senyawa karena perbedaan kepolaran yang dimiliki oleh suatu senyawa tersebut (Gritter, 1991). Identifikasi senyawa-senyawa yang terpisah pada kromatografi lapisan tipis dapat menggunakan harga Rf (Retardation factor) yang menggmbarkan jarak yang ditempuh suatu komponen terhadap jarak keseluruhan, yaitu :

Rf = 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑐𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑎𝑤𝑎𝑙

Harga Rf berjangka antara 0,00 – 1,00 dan hanya dapat di tentukan dua desimal. Harga Rf dipengaruhi oleh struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan, jenis eluen, sifat penyerap dan jumlah bahan yang ditotolkan (Sastrohamidjojo, 1991).

2.8 Tinjauan Tentang Uji Karakterisasi Struktur 2.8.1 Tinjauan Tentang Sprektrofotometer UV-Vis

Spektrofotometer UV-Vis merupakan teknik analisis spektrofotometer dengan memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190 nm – 380 nm) dan sinar tampak (380 nm – 780 nm) dengan menggunakan instrumen spektrofotometer ( Behera et al., 2012).

Prinsip kerja dari spektrofotometer UV-Vis adalah transisi elektronik suatu molekul yang disebabkan oleh peristiwa absorbsi energi berupa radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang sesuai oleh molekulnya (Rohman,2007). Absorbsi radiasi oleh sampel diukur oleh detektor pada berbagai panjang

gelombang dan diinformasikan ke perekam untuk menghasilkan spektrum. Spektrum ini akan memberikan informasi penting untuk identifikasi adanya gugus kromofor (Hendayana, 2006).

Nabila (2019), melakukan penelitian tentang sintesis senyawa asam O-(4-klorobenzoil)-5-metoksisalisilat. Identifiksi yang dilakukan untuk mengetahui adanya pergeseran puncak serapan maksimum dan pola spektra senyawa hasil sintesis yang kemudian dibandingkan dengan asam metoksisalisilat. Hasil spektra senyawa asam 5-metoksisalisilat dalam metanol memberikan puncak serapan maksimum pada panjang gelombang 214 nm, 236 nm, dan 332 nm sedangkan senyawa hasil yaitu O-(4-klorobenzoil)-5-metoksisalisilat memberikan puncak serapan maksimum pada panjang gelombang 204 nm dan 240 nm.

2.8.2 Tinjauan Tentang Spektrofotometer IR

Spektrofotometer IR merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi dari suatu senyawa dengan tingkat energi yang dipakai masuk dalam rentang inframerah. Energi yang dimanfaatkan berupa energi vibrasi molekul berupa tekuk dan ulur. Perubahan vibrasi molekul disebabkan oleh adsorpsi energi pada daerah inframerah. Pada saat senyawa berinteraksi dengan radiasi IR, maka yang terjadi adalah vibrasi ikatan antar kovalen. Kemudian dijadikan acuan dasar sebagai idendifikasi gugus fungsi pada suatu senyawa. Setiap gugus fungsi memiliki tipe ikatan yang berbeda sehingga pada tiap gugus fungsi memiliki serapan IR yang khas (pembeda) (Hidayah, 2015).

Nabila (2019) mensintesis senyawa asam O-(4-klorobenzoil)-5-metoksisalisilat. Identifikai gugus fungsi dilakukan dengan menggunakan spektrofotomter IR. Beberapa ikatan yang dikasilkan seperti –OH ; CH3 ; C=O ; C=C ; dan COOC.

2.8.3 Tinjauan Tentang Spektrometer 1H-NMR

Spektrometer NMR merupakan salah satu teknik yang berguna untuk mendapatkan informasi kimia, fisik, elektronik dan struktur molekul. Absorpsi radiasi elektromagnetik oleh NMR dengan frekuensi radio oleh inti atom. Frekuensi radio yang digunakan mulai dari 0,1 – 100 MHz. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR) akan memberikan gambaran tentang jumlah atom, jenis, dan lingkungan yang terdapat di sekitar atom hidrogen (1H-NMR) maupun karbon (13

C-NMR). Inti proton (atom hidrogen) dan (karbon 13) mempunya sifat magnet. Apabila suatu senyawa mengandung kedua atom tersebut atau salah satunya dan diletakkan dalam magnet dengan kekuatan tinggi dan diradiasi menggunakan elektromagnetik maka inti atom hidrogen dan karbon akan menyerap energi yang dikenal dengan resonansi magnetik (Bloch, 2014).

Salah satu aplikasi spektroskopi NMR digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan informasi struktur rinci tentang kemurnian obat-obat senyawa kimia. Spektrometer NMR memberikan informasi tentang kedudukan gugus yang terdapat dalam suatu senyawa shingga dapat ditentukan empat parameter pembantu yaitu : (1) pergeseran kimia, (2) penjodohan spin, (3) tetapan penjodohan dan pola penjodohan, dan (4) integrasi (Bloch, 2014).

2.9 Tinjauan Tentang Metode Uji Aktivitas Analgesik

Uji aktivitas analgesik dilakukan untuk memastikan adanya aktivitas analgesik menggunakan hewan coba salah satunya adalah mencit. Pelakuan uji aktivitas analgesik melibatkan respon motorik untuk merangsang bahaya. Rangsangan tersebut dibagi dalam beberapa metode, diantaranya yaitu stimulasi panas, tekanan, induksi listrik dan induksi kimia. Berikut penjelasannya :

2.9.1 Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Panas (Hot Plate)

Metode hot plate dilakukan pada suhu 70°C dengan panas yang ditimbulkan oleh hot plate akan direspon oleh reseptor nyeri (nosiseptor) di dalam kulit. Hewan uji dimasukan dalam ruang silinder terbuka dengan lantai yang terdiri dari plat logam yang sudah dipanaskan. Pemanasan dengan suhu konstan kemudian hewan uji akan memberikan reaksi dengan menjilati kaki dan melompat. Penyebab hewan uji menjilati kaki karena pengaruh opioid sedangkan melompat pengaruh dari analgesik yang kurang kuat. Spesifikasi dan uji sensitivitas dapat disesuaikan dengan mengukur waktu reaksi respon pertama hewan uji menjilati kaki atau melompat, serta dengan menurunkan suhu (Milind and Yadav, 2013). Pengalaman respon hewan uji terhadap stimulasi panas dilakukan setiap 30 menit selama 3 jam didasarkan pada waktu paruh asam asetil salisilat yaitu 1-3 jam (Altaher et al., 2006).

2.9.2 Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Tekanan (tail Flick)

Metode tail flick merupakan metode jentik ekor yaitu hewan uji diberi induksi nyeri berupa panas pada suhu 50±2°C. Suhu lebih dari 48°C menyebabkan perangsangan kuat pada reseptor nyeri sehingga hasil yang didapat sensasi nyeri yang hebat (Nair dan Peate, 2015). Induksi yang diberikan pada tiap hewan uji dengan mencelupkan ekor sepanjang 3 cm ke dalam air panas. Reaksi yang ditimbaulkan oleh hewan uji biasanya tubuhnya sedikit melompat. Kemudian hitung kebutuhan waktu hewan uji untuk menjentikkan ekornya pada waktu ke 30, 60, 90 dan120 menit. Total waktu tersebut menjadi parameter analisisnya ( Milind dan Yadav, 2013).

2.9.3 Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Listrik

Metode stimulasi listrik digunakan untuk menimbulkan rasa nyeri. Prinsip kerjanya adalah ekor hewan uji diletakkan pada tempat yang dapat dialiri listrik, kemudian diberi aliran listrik. Rangsangan listrik yang diberikam secara bertahap intensitasnya dan disesuaikan tingkatannya melalui elektroda subkutan yang ditempatkan pada ekor hewan uji. Pada saat intensitas yang diberikan secara bertahap meningkat rangsangan listrik yang diterapkan pada tegangan konstan antara 40 – 50 V. Rangsangan yang ditunjukkan oleh dewan uji adalah gerakan tersentak dan melompat. Selain itu, gerakan refleks ekor dapat juga diamati, vokalisasi pada saat stimulasi dan kemudian melakukan stimulasi di luar periode stimulasi (Milind dan Yadav, 2013).

2.9.4 Tinjauan Tentang Metode Stimulasi Kimia (Writhing Test)

Metode uji dengan melakukan induksi pada hewan uji yaitu menyuntikkan agen iritasi tententu berupa fenil kuinon atau asam asetat ke dalam rongga peritoneal. Reaksi yang ditimbulkan oleh hewan uji adalah berupa peregangan atau menggeliat. Pemberian asam asetat dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau gangguan metabolisme jaringan apabila disuntikkan di bawah kulit. Kerusakan jaringan tersebut yang menyebabkan sel-sel mediator nyeri yang merangsang reseptor nyeri (Guyton, 2007). Respon geliat yang ditunjukkan oleh hewan uji setelah diberikan penginduksi nyeri kemudian dihitung tiap rentang 5 menit selama 30 menit pengujian. Total keseluruhan geliat yang ditunjukkan oleh hewan uji selam 30 menit menjadi parameter analisisnya.