DI K

PRO

SE

INS

KABUPA

OVINSI SU

ELOK

EKOLAH

STITUT P

ATEN MUA

UMATERA

ILUNANW

H PASCAS

ERTANIA

BOGOR

2011

ARA ENI

A SELAT

WATI

SARJANA

AN BOGO

IM

TAN

A

OR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Perencanaan Ketersediaan Pangan

Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan adalah karya

saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain

telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir

tesis ini.

Bogor, Januari 2011

Elok Ilunanwati

NRP I 153084025

ELOK ILUNANWATI. Planning for Sustainable Food Availability in Muara Enim

Distric, South Sumatra Province. Under supervision YAYUK FARIDA BALIWATI

and DADANG SUKANDAR.

Food security is a mandatory government affairs. It requires some forms of

development planning in order to guarantee a sustainable food security. Food and

nutrition planning as part of regional development planning is made to improve the

quality of human resources and economic development, which is not solely on the

planning of food commodities. One of targets to be achieved is the amount of food

availability (in the form of daily energy availability of 2.200 kcal/capita) as well as

the diverse on the basis of balanced nutrition that is indicated by a desirable dietary

pattern or pola pangan harapan (PPH) score of 100. Muara Enim distric does not

currently have a reference for the operational targets of food production to meet the

ideal food consumption and land area that should be provided to ensure sustainable

food supply. Therefore, the main objective of this research is to analyze the carrying

capacity of the region to plan a sustainable food supply in Muara Enim regency. This

was retrospective study. Research location was in Muara Enim regency in South

Sumatra Province, and the study location were selected on purpose (purposive). The

experiment was conducted in September through October 2010. The results showed

that 1) the potentials for food production were varied and could be developed to meet

the food consumption of the population, 2) some adjustments between production

targets of satuan kerja perangkat daerah (SKPD) and ideal food consumption needs of

the population were required, 3) agricultural land to be preserved for food is 115,043

ha (wetland 36,539 ha and 80,371 ha of dry land, with land man ratio of 1,420

m

2/capita), and 4)

sharpening is needed in the synchronization between planning

documents and development objectives in quantitative determination

.ELOK ILUNANWATI. Perencanaan Ketersediaan Pangan Berkelanjutan di

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Dibimbing oleh YAYUK

FARIDA BALIWATI dan DADANG SUKANDAR.

Undang-undang No.7/1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa

pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.

Sejalan dengan hal tersebut maka Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintahan

Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak

mengatur dan mengelola pembangunan daerah, termasuk pembangunan ketahanan

pangan. Ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah daerah (Peraturan

Pemerintah No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan) yang

penyelenggaraannya berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM). Karena

itu dibutuhkan suatu bentuk perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin

ketahanan pangan wilayah secara berkelanjutan. Untuk dapat merespon demand

terhadap aneka ragam pangan yang mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk dan

keterbatasan lahan pertanian pangan.

Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera

Selatan yang kaya dengan sumberdaya alam terutama hasil tambang dan perkebunan,

serta menjadi pendukung program Sumatera Selatan Lumbung Pangan dan Energi

Nasional. Namun kondisi ketahanan pangan wilayah ini belum memadai. Dari hasil

kajian Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009, kabupaten ini

mendapat prioritas penanganan kerawanan pangan karena masih tingginya status gizi

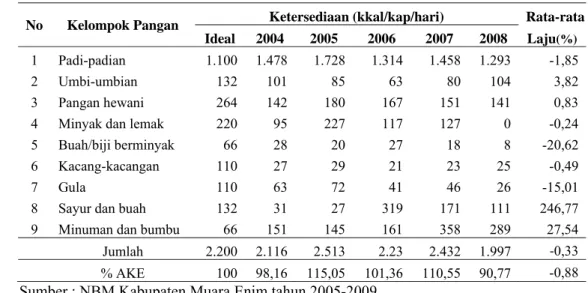

buruk pada balita. Ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun

2004-2008 berfluktuasi antara 1.197-2.513 kkal/kap/hari (ketersediaan yang

dianjurkan 2.200 kkal/kap/hari) dengan mutu yang belum memenuhi skor pola

pangan harapan (PPH) 100. Konsumsi pangan penduduk belum berimbang karena

masih didominasi oleh padi-padian (beras) dengan mutu konsumsi dibawah skor PPH

100. Dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 15 kecamatan beresiko rawan pangan dan

gizi, terdiri dari 1 kecamatan resiko tinggi dan 14 kecamatan resiko sedang (KKP,

2009).

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis situasi konsumsi, ketersediaan

dan produksi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009, 2)

menyusun proyeksi konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan penduduk

Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2015, 3) menganalisis kebutuhan daya dukung

lahan untuk menjamin produksi pangan yang memenuhi kebutuhan ideal pangan

penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2015, 3) menganalisis konsistensi dan

keterpaduan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim.

Desain penelitian ini adalah restrospektif. Data yang digunakan adalah data

sekunder yang terdiri dari data kependudukan, data produksi pertanian, luas lahan

pertanian, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, renstra kabupaten, renstra satuan

kerja perangkat daerah (SKPD). Pengolahan data dan analisis dilakukan secara

deskriptif dengan menggunakan program komputer Microsoft Excell 2007. Data seri

lahan pertanian dianalisis trennya kemudian diproyeksikan dengan model persamaan

2010-2015 dengan memperhitungkan produktivitas tanaman pangan. Land man ratio

dihitung dengan membandingkan luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk pada

tahun tertentu. Kebijakan terkait perencanaan pembangunan ketahanan pangan,

dibandingkan dengan kebijakan yang lebih tinggi dan dilakukan analisis konten

terhadap konsistensi dan keterpaduan.

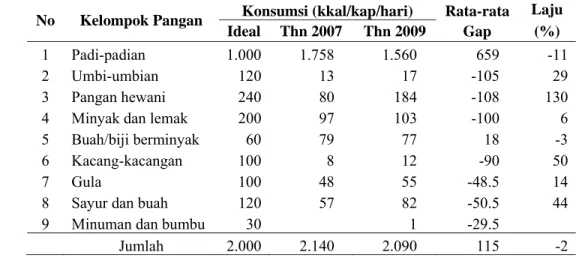

Hasil penelitian didapatkan bahwa situasi konsumsi dan ketersediaan pangan

penduduk masih harus ditingkatkan mutu dan jumlahnya untuk mencapai kondisi

ideal pada tahun 2015. Dukungan potensi produksi pangan cukup memadai dan

masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ideal

penduduk (2.000 kkal/kapita/hari dengan skor PPH 100). Perbandingan target

produksi SKPD tahun 2013 dengan sasaran produksi berbasis PPH menunjukkan

selisih positif (surplus) untuk komoditas gabah, sawit, kacang panjang, jeruk dan

nanas. Sedangkan ubi kayu, daging, ikan, kelapa, kedelai, dan tomat masih dibawah

proyeksi berbasis PPH. Daya dukung lahan yang dibutuhkan untuk mencukupi

kebutuhan konsumsi pangan ideal penduduk Kabupaten Muara Enim yaitu sebesar

116.910 Ha (lahan sawah 36.539 Ha dan lahan kering 80.371 Ha) dengan land man

ratio 1.423 m

2/kapita. Diperlukan penajaman dalam sinkronisasi antar dokumen

perencanaan dan penetapan sasaran pembangunan secara kuantitatif.

Dengan kondisi tersebut maka target penyediaan pangan yang dibutuhkan

untuk konsumsi penduduk diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan produksi

pangan wilayah menuju tercapainya ketahanan pangan dengan memprioritaskan pada

usaha kemandirian pangan. Selain itu juga dibutuhkan konsolidasi penetapan

program untuk mengelola sumberdaya wilayah (lahan) dan penyesuaian tata guna

lahan dalam tata ruang wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan secara

berkelanjutan.

©Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2011

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau

menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau

tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang

wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis

dalam bentuk apapun apa pun tanpa izin IPB.

DI KABUPATEN MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

ELOK ILUNANWATI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada

Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Nama : Elok Ilunanwati NIM : I 153084025

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S Ketua

Prof. Dr. Ir. Dadang Sukandar, M.Sc Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan

Dekan Sekolah Pascasarjana

drh. M Rizal M Damanik, M.Rep.Sc, Ph.D Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodipuro, M.S

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema penelitian yang dilaksanakan sejak September 2010 adalah perencanaan pangan, dengan judul Perencanaan Ketersediaan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai bentuk penghargaan, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S dan Prof. Dr.Ir. Dadang Sukandar, M.Sc selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan kepercayaan pada penulis sehingga penyusunan tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Dr. Ir. Ikeu Ekayanti, M.S selaku dosen penguji atas kesediaan dan keterlibatan beliau pada ujian sidang penulis.

3. Dr. Ir. Budi Setiawan, M.Sc (Ketua Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB), drh. M Rizal M Damanik, MRepSc, PhD (Ketua Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan) dan Yayat Heryatno, SP, MPS (Sekretaris Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan).

4. Orangtua tercinta papa Ir.H. M. Nasyiruddin Arsyad dan mama Hj. Hayati, juga kepada mertua tercinta Bapak Mustofa, Bsc dan Ibu Rochilah atas kasih sayang, doa dan dukungan tiada henti.

5. Suami tercinta Akbar Saefudin, SP, M.Sc, M.Si dan putra tersayang Ahmad Aulia Akbar atas ijin, doa, dukungan dan kepercayaan.

6. Saudara-saudara tersayang : Andri Kurnia Gusti dan Nurul Chairunnisyah, Riya Liuhartana dan Dedi Suharyono, Shanti Anggundiani dan Heru Hermawan atas dukungan, bantuan dan semangat.

7. Staf Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan ; Reisi, Nurul dan Teh Yati atas bantuan dan perhatian.

8. Teman-teman angkatan 3 Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan ; Yoyon Haryanto, Hasrawati dan Ferdinan atas dukungan dan silaturahmi selama ini.

dan bantuan kepada penulis dalam menempuh pendidikan pada Magister Manajemen Ketahanan Pangan, Sekolah Pascasarjana, IPB.

10. Pimpinan dan staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim. 11. Sahabat-sahabat yang mendukung dan membantu penulis : Bapak Abu

Bakar dan keluarga, Bapak Amrullah Jamaluddin, Yuk Wartini, Yuk Fransiska, Yuyun dan Dodi.

Bogor, Januari 2011

Elok Ilunanwati

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 20 April 1973 dari pasangan Ir. H. M. Nasyiruddin Arsyad dan Hj. Hayati. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara.

Tahun 1992 penulis lulus dari SMA Negeri I Lubuk Linggau kemudian diterima pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK dan lulus pada tahun 1998. Pada tahun 2009, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Magister Manajemen Ketahanan Pangan, Sekolah Pasca Sarjana, IPB.

Penulis adalah staf Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2005.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... . xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Perumusan Masalah ... 4 Tujuan ... ... 4 Manfaat Penelitian... ... 4 TINJAUAN PUSTAKA Ketahanan Pangan ... 5

Daya Dukung Pangan Wilayah ... 11

Kebijakan Ketahanan Pangan ... 16

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan ... 24

KERANGKA PEMIKIRAN ... 28

METODE PENELITIAN Desain, Tempat dan Waktu ... 31

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 31

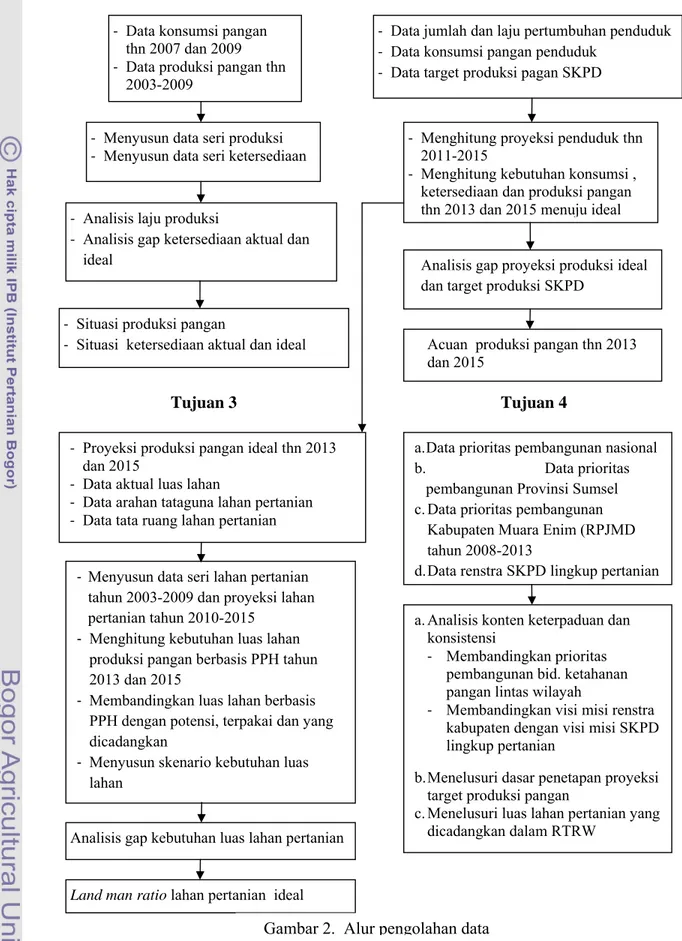

Pengolahan dan Analisis Data ... 32

Keterbatasan dan Asumsi Penelitian ... 41

Definisi Operasional ... 41

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Lokasi Penelitian... 43

Situasi Konsumsi, Ketersediaan dan Produksi Pangan Penduduk Kabupetan Muara Enim... ... 47

Proyeksi Kebutuhan Konsumsi, Ketersediaan dan Produksi Pangan Penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2010-2015 ... 56

Daya Dukung Lahan untuk Menjamin Produksi Pangan yang Memenuhi Kebutuhan Ideal Pangan Penduduk Tahun 2013 dan 2015... ... 65

Konsistensi dan Keterpaduan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Muara Enim... 74

Simpulan... 81 Saran... 78 DAFTAR PUSTAKA ... 84 LAMPIRAN ... 90

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Perbandingan luas lahan basah dan lahan kering di

Kabupaten Muara Enim... 3

2 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan... 24

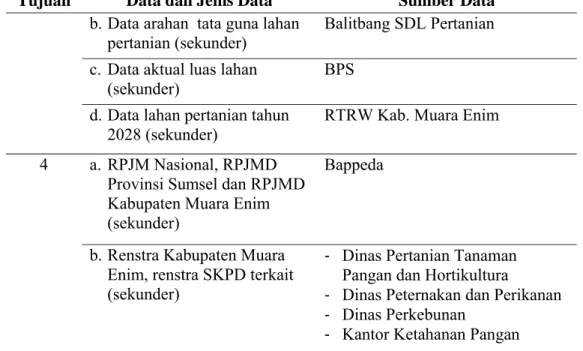

3 Keterkaitan tujuan penelitian dengan data dan sumber data...

32

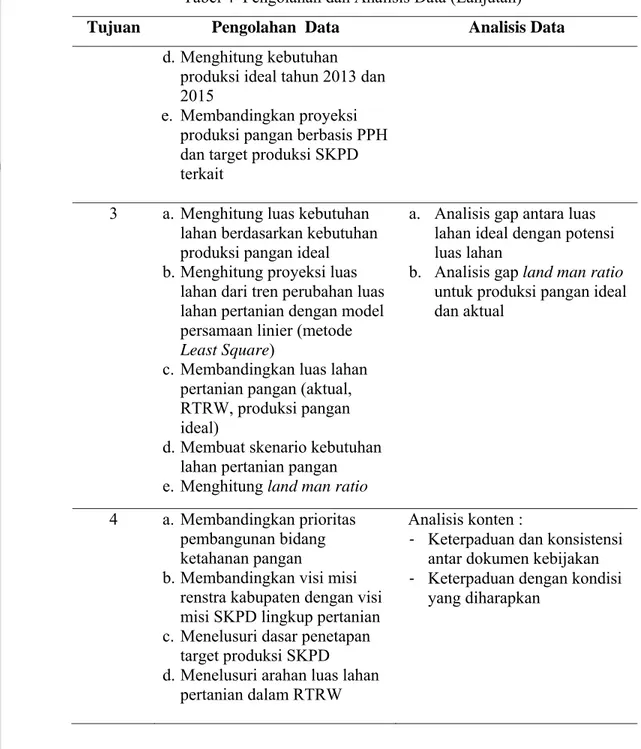

4 Pengolahan dan analisis data... 33

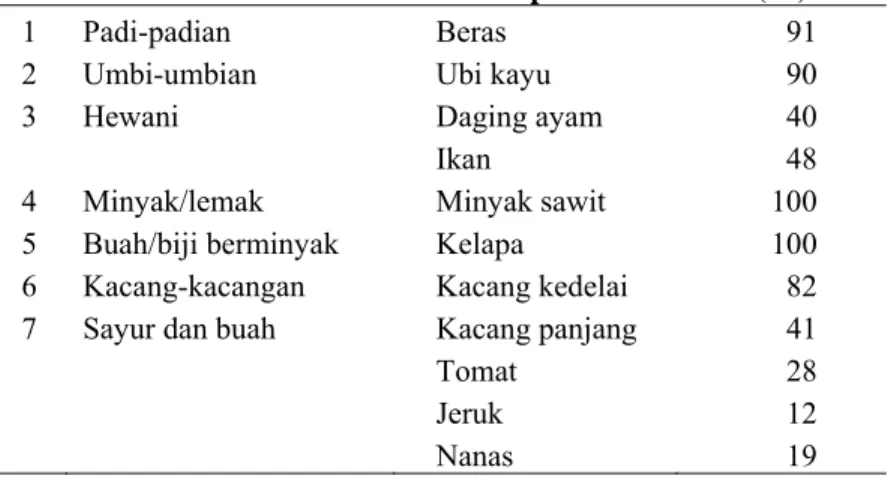

5 Konsumsi pangan berdasarkan PPH nasional... 36

6 Jenis pangan terpilih dalam setiap kelompok pangan berdasarkan hasil survey konsumsi pangan penduduk

Kabupaten Muara Enim tahun 2009 ………. 37

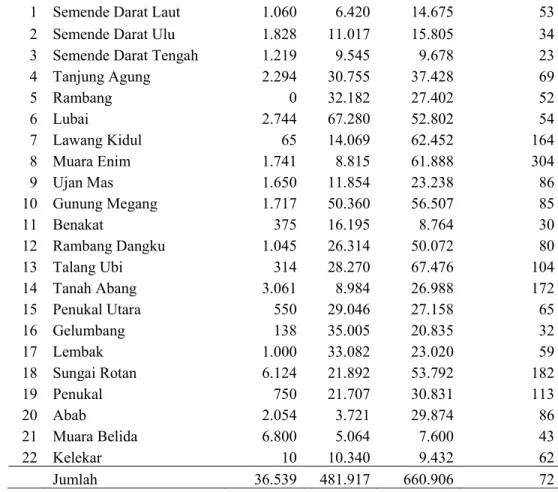

7 Luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

per kecamatan di Kabupaten Muara Enim tahun 2010 ……. 44

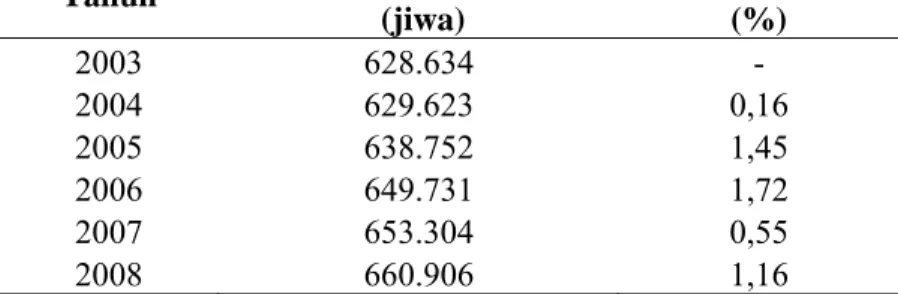

8 Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Muara

Enim tahun 2003-2008 ……… 45

9 Situasi konsumsi pangan aktual penduduk Kabupaten

Muara Enim disbanding konsumsi ideal (kkal/kapita/hari) 48

10 Perbandingan skor PPH konsumsi aktual penduduk Kabupaten Muara Enim dengan skor PPH konsumsi ideal

dan PPH konsumsi nasional ……… 49

11 Perkembangan ketersediaan energi per kapita per hari

penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2004-2008 ….. 50

12 Skor dan laju rata-rata ketersediaan kalori Kabupaten Muara

Enim tahun 2004-2008 ………. 51

13 Produksi dan pertumbuhan produksi tanaman perkebunan

tahun 2003 dan 2009 di Kabupaten Muara Enim ………. 52

14 Produksi komoditas kelapa, lada dan aren tahun 2005-2007

15 Produksi dan tren produksi padi dan palawija tahun 2003 dan 2009 di Kabupaten Muara Enim ………

53

16 Produksi dan tren produksi sayuran pada tahun 2003 dan

2009 di Kabupaten Muara Enim ……….. 54 17 Produksi dan tren produksi buah-buahan pada tahun 2003

dan 2009 di Kabupaten Muara Enim ……… 54

18 Produksi dan tren produksi peternakan ………. 55

19 Produksi dan tren produksi perikanan tahun 2003 dan 2009 di Kabupaten Muara Enim ………

55

20 Susunan PPH Nasional dan jumlah ketersediaan/konsumsi pangan………..

57

21 Proyeksi skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten

Muara Enim tahun 2010-2015 ………... 58

22 Perhitungan sasaran berat pangan menurut jenis pangan

terpilih (gram/kapita/hari) tahun 2013 dan 2015 ………….. 60

23 Sasaran konsumsi dan ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2013 dan 2015 (ton/tahun) .. 61 24 Target produksi pangan tahun 2013 dan 2015 ……….. 62 25 Perbandingan target produksi SKPD dan berbasis PPH

tahun 2013 ……… 63 26 Perubahan luas lahan pertanian dan proyeksi luas lahan

pertanian di Kabupaten Muara Enim ……….. 65 27 Arahan tata ruang pertanian Kabupaten Muara Enim…….. 66

28 Perbandingan luas lahan di Kabupaten Muara Enim …….. 68

29 Perbandingan kebutuhan luas lahan pada skenario I terhadap tren luas lahan pertanian pangan di Kabupaten

Muara Enim tahun 2013 dan 2015 ………. 69

30 Perbandingan kebutuhan luas lahan pada skenario II terhadap tren luas lahan pertanian pangan di Kabupaten

Muara Enim tahun 2013 dan 2015 ………. 70

terhadap tren luas lahan pertanian pangan di Kabupaten

Muara Enim tahun 2013 dan 2015 ……… 70

32 Perbandingan land man ratio lahan sawah pada skenario

I, II dan III di Kabupaten Muara Enim ………. 72

33 Perbandingan land man ratio lahan kering pada skenario

I, II dan III di Kabupaten Muara Enim ………. 73

34 Analisis konten terhadap konsistensi dan keterpaduan antar

dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan ….. 76

35 Perbandingan pertumbuhan produksi pangan dari SKPD

terkait ……….. 77

36 Perbandingan luas lahan pertanian tanaman pangan dalam RTRW Kabupaten Muara Enim dengan kebutuhan berbasis

DAFTAR GAMBAR

Halaman

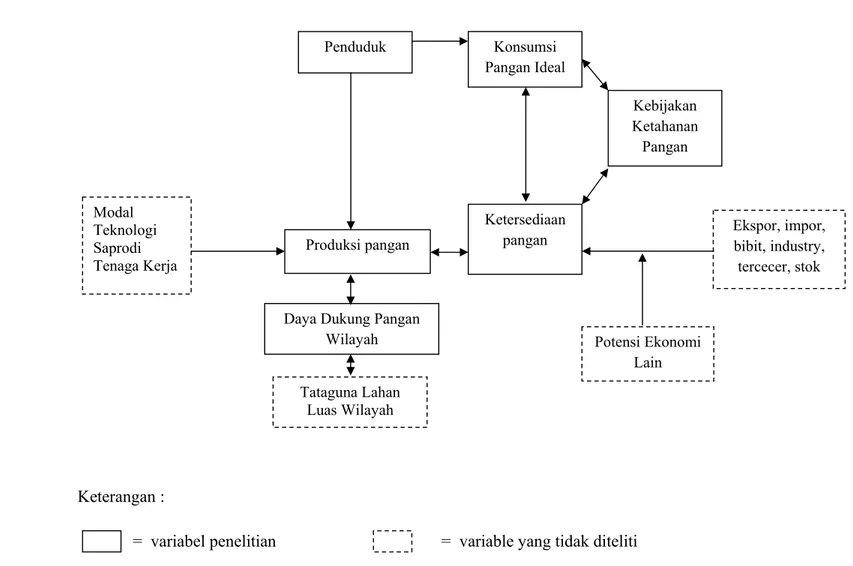

1 Skema kerangka pemikiran Perencanaan Ketersediaan

Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim ……. 30

2 Alur pengolahan data ... 34 3 Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim

tahun 2010-2015 (laju pertumbuhan 1,79 %) …………. 58

4 Perbandingan luas lahan basah berdasarkan trend,

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Peta Kabupaten Muara Enim ………. 90 2 Proyeksi konsumsi energi penduduk Kabupaten Muara

Enim tahun 2011-2015………. 91 3 Proyeksi konsumsi pangan penduduk Kabupaten Muara

Enim tahun 2011-2015 ……… 92

4 Proyeksi konsumsi dan ketersediaan pangan penduduk

(ton/tahun) ……….. 93

5 Proyeksi produksi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim

tahun 2011-2015 ……….. 94

6 Analisis konsistensi dokumen perencanaan pembangunan

tahun 2011 ………. 95

7 Analisis Konsistensi dokumen perencanaan Kabupaten

Muara Enim Tahun 2008-2013 ……….. 96

8 Analisis konsistensi dokumen perencanaan Kabupaten

PENDAHULUAN

Latar belakang

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh akses masyarakat baik secara ekonomi maupun secara fisik. Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang bermutu.

Sejalan dengan hal tersebut maka Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk lebih banyak mengatur dan mengelola pembangunan daerah, termasuk pembangunan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang penyelenggaraannya berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM). Ketahanan pangan harus diupayakan secara optimal dan berkesinambungan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di semua kabupaten/kota. Untuk itu dibutuhkan suatu bentuk perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin ketahanan pangan wilayah secara berkelanjutan.

Perencanaan pangan dan gizi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan wilayah dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi (Todaro dalam Baliwati, 2008 ), sehingga bukan semata-mata perencanaan komoditas pangan. Selanjutnya Baliwati (2008) menyatakan bahwa ciri perencanaan pangan dalam konteks pembangunan wilayah adalah : a) memenuhi kebutuhan gizi rata-rata penduduk untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif, b) mengikuti kaidah gizi seimbang, c) memperhatikan

kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, d) sesuai dengan daya beli dan kebiasaan makan masyarakat setempat.

Menurut Karsin (2004) upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penduduk dapat dicapai melalui peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, kebijakan harga dan cadangan pangan, industri pangan, pengawasan industri pangan, serta partisipasi masyarakat. Ketersediaan pangan diarahkan untuk mencapai kondisi pangan yang mencakup makanan dan minuman yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan serta turunannya bagi penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, untuk hidup sehat dan produktif. Dengan kata lain, sasaran yang harus dicapai adalah jumlah ketersediaan pangan (dalam bentuk ketersediaan energi sebesar 2200 kkal/kap/hari) serta beranekaragam berdasarkan gizi seimbang yang ditunjukkan oleh skor PPH 100.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan, yang bertujuan untuk menjadi wilayah produsen pangan dan cadangan pangan serta hasil-hasil pertanian lainnya dalam bentuk segar maupun olahan agroindustri, dimana masyarakatnya tidak hanya berkecukupan pangan tetapi juga mempunyai daya beli dan kemudahan untuk mengakses pangan sehingga mempunyai ketahanan pangan yang mantap dan memperoleh tingkat pendapatan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya (Perda No. 6 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan Sumatera Selatan Lumbung Pangan 2006-2025). Untuk mewujudkan program tersebut, maka dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu kabupaten yang mendukung ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim yang memiliki kekayaan sumberdaya alam terutama perkebunan dan pertambangan. Namun kondisi ketahanan pangan wilayah ini sendiri belum memadai. Ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2004-2008 berfluktuasi antara 1.197-2.513 kkal/kap/hari (ketersediaan yang dianjurkan 2.200 kkal/kap/hari) dengan mutu yang belum memenuhi skor PPH ideal. Konsumsi pangan penduduk tergolong normal tetapi didominasi oleh padi-padian (beras), sehingga mutu konsumsi belum cukup baik (skor PPH 70,1 dari 100). Selain itu dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 15 kecamatan beresiko rawan pangan dan gizi,

terdiri dari 1 kecamatan resiko tinggi dan 14 kecamatan resiko sedang (KKP, 2009). Menurut laporan riskesdas (riset kesehatan dasar) tahun 2009 dari Kementrian Kesehatan, peringkat status gizi buruk Kabupaten Muara Enim merupakan yang tertinggi di Sumatera Selatan (13 persen) dan peringkat gizi kurang tertinggi kedua (15,1 persen).

Terkait kondisi tersebut, menurut Jelife (1989) status gizi antara lain ditentukan oleh faktor lingkungan (fisik dan bilologis). Faktor fisik dapat diartikan sebagai lahan pertanian pangan dan faktor biologis adalah ketersediaan pangan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan ketersediaan pangan untuk menjamin kebutuhan pangan penduduk agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Dengan memperhatikan daya dukung pangan wilayah maka ketersediaan aneka ragam pangan dapat terjamin. Ketersediaan pangan merupakan prasyarat agar penduduk dapat mengkonsumsi aneka pangan secara cukup dan seimbang.

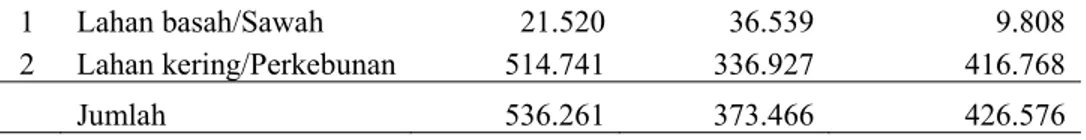

Dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, dibutuhkan data kebutuhan luas lahan pertanian pangan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan penduduk untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Secara faktual, berbagai data luasan lahan di Kabupaten Muara Enim yang dapat digunakan untuk pengembangan produksi aneka ragam pangan menunjukkan angka yang berbeda (Tabel 1). Hal ini mengindikasikan perlunya konsolidasi data dan perencanaan pangan secara komprehensif sehingga dapat diketahui ; a) seberapa besar kemampuan produksi pangan Kabupaten Muara Enim, b) luasan lahan yang dibutuhkan agar mampu memproduksi pangan dan gizi sesuai kebutuhan gizi penduduk

Tabel 1 Perbandingan luas lahan basah dan lahan kering di Kabupaten Muara Enim

No Jenis Lahan Arahan

1)

Aktual2) Rencana Tata3)

(Ha) (Ha) Ruang (Ha)

1 Lahan basah/Sawah 21.520 36.539 9.808

2 Lahan kering/Perkebunan 514.741 336.927 416.768

Jumlah 536.261 373.466 426.576

Keterangan :

1) Balitbang Sumberdaya Lahan Pertanian, 2006 2) BPS, 2009

Perumusan Masalah

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut maka perlu dianalisis :

1. Apakah situasi produksi dan ketersediaan pangan di Kabupaten Muara Enim dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ideal penduduk?

2. Bagaimana mengoptimalkan daya dukung pangan (dalam produksi pangan) di Kabupaten Muara Enim sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ideal penduduk secara berkelanjutan?

Tujuan Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya dukung wilayah untuk perencanaan ketersediaan pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim. Tujuan Khusus

1. Menganalisis situasi konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009.

2. Menyusun proyeksi kebutuhan konsumsi, ketersediaan dan produksi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2015.

3. Menganalisis kebutuhan daya dukung lahan untuk menjamin produksi pangan yang memenuhi kebutuhan ideal pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2015.

4. Menganalisis konsistensi dan keterpaduan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan untuk pengembangan ilmu Sumberdaya Pangan (SdP) dan Perencanaan Pangan dan Gizi (PPG).

2. Memberikan alternatif strategi bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menyusun perencanaan pembangunan pangan dan gizi wilayah untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) daya dukung wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan Pangan Konsep Ketahanan Pangan

Declaration of Human Right 1998 menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM). Hal ini berarti bahwa negara (pemerintah dan masyarakat) bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya baik akibat adanya kondisi pangan yang sulit diperoleh penduduk dan rendahnya daya beli masyarakat (baik karena pendapatan rendah atau kebijakan harga-harga pangan).

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996). Hal ini berarti bahwa ketahanan pangan mengandung aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Tersedianya pangan yang cukup merupakan syarat terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi penduduk yang jumlahnya terus bertambah. Menurut Rustiadi (2008) untuk membangun sistem ketahanan pangan nasional yang lebih baik adalah antara lain upaya untuk tetap mempertahankan stabilitas kesetimbangan antara ketersediaan pangan dengan laju pertumbuhan penduduk, permasalahan degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan. Untuk itu pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang mendasar dan strategis dalam pembangunan nasional, karena: 1) akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi penduduk merupakan hak asasi, 2) keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan gizi, dan 3) ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Komponen dan Indikator Ketahanan Pangan

Menurut Suryana (2002) ketahanan pangan merupakan perwujudan hasil kerja suatu sistem ekonomi pangan yang terdiri dari tiga subsistem yaitu

subsistem penyediaan, distribusi dan subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Pembangunan subsistem penyediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari dalam negeri, cadangan, maupun dari luar negeri. Pembangunan subsistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomis terhadap pangan antar wilayah dan antar waktu, serta stabilitas harga pangan strategis. Pembangunan subsistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan ditingkat daerah maupun rumah tangga untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, mutu gizi, keamanan, keragaman, dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihannya.

Maxwell dan Smith (1992) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi yaitu (a) kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat; (b) akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan; (c) jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan; dan (d) waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan.

Suryana (2004) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input berupa sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Disamping itu perlu juga didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan pangan. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh banyak pelaku seperti produsen, pengolah, pemasar dan konsumen yang dibina oleh berbagai instansi sektoral, sub sektoral serta dipengaruhi interaksi antar wilayah. Output yang diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak asasi manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional.

Menurut Soetrisno (1995) dua komponen penting dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan dan akses terhadap pangan. Tingkat ketahanan pangan suatu

negara/wilayah dapat bersumber dari kemampuan produksi, kemampuan ekonomi untuk menyediakan pangan dan kondisi yang membedakan tingkat kesulitan dan hambatan untuk akses pangan. Selanjutnya Sawit dan Ariani (1997) menyatakan bahwa penentu ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan risiko yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut.

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga subsistem, yaitu: 1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, 2) distribusi pangan yang lancar dan merata, dan 3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan (DKP, 2006).

Ketersediaan pangan dibangun melalui peningkatan kemampuan produksi di dalam negeri, peningkatan pengelolaan cadangan, serta impor untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan. Distribusi pangan dilakukan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan antar wilayah dan waktu, yang memungkinkan masyarakat seluruh pelosok dapat mengakses pangan secara fisik dan ekonomi. Konsumsi pangan dibangun dengan meningkatkan kemampuan rumah tangga mengakses pangan yang cukup melalui kegiatan ekonomi produktifnya, baik dari usaha agribisnis pangan atau dari usaha lainnya yang menghasilkan pendapatan untuk membeli pangan, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.

Sebagai salah satu subsistem dari sistem ketahanan pangan maka FAO mengedepankan sistem penyediaan pangan dengan lima karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu : (1) kapasitas (capacity) : mampu menghasilkan, mengimpor, dan menyimpan makanan pokok dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penduduk (national food sufficiency), (2) pemerataan (equity) : mampu mendistribusikan makanan pokok sehingga tersedia dalam jangkauan seluruh keluarga, (3) kemandirian (self-relience) : mampu menjamin kecukupsediaan makanan pokok dengan mengandalkan kekuatan sendiri sehingga ancaman fluktuasi pasar dan tekanan politik internasional dapat ditekan seminimum mungkin, (4) kehandalan (reliability) : mampu meredam dampak variasi musiman

maupun siklus tahunan sehingga kecukupsediaan pangan dapat dijamin setiap saat, (5) keberlanjutan (sustainability) : mampu menjaga keberlanjutan dan kecukupsediaan pangan dalam jangka panjang dengan tanpa merusak kualitas hidup (Soetrisna, 2005).

Selanjutnya menurut Soetrisno (2005), ada dua pilihan untuk mencapai ketahanan pangan pada tingkat nasional atau wilayah, yaitu dengan mencapai swasembada pangan atau mencapai kecukupan pangan. Swasembada pangan diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, yang sejauh mungkin berasal dari pasokan domestik dengan meminimalkan ketergantungan pada perdagangan pangan. Kecukupan pangan memasukkan variabel perdagangan internasional atau antar wilayah. Dengan konsep ini dituntut kemampuan untuk menjaga tingkat produksi domestik ditambah kemampuan untuk mengimpor agar dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Ketahanan Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (World Commission on Environment and Development/WCED) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Istilah ini banyak dikritik karena dianggap memiliki makna ganda. Kemudian dalam dokumen Caring for Earth/Bumi Wahana, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya (IUCN, UNEP, WWF, 1993). Masyarakat berkelanjutan secara ekologi adalah apabila (1) melestarikan sistem-sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman hayati, (2) menjamin keberlanjutan penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui dan meminimumkan penipisan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, dan (3) berusaha tidak melampaui daya dukung ekosistem.

Agenda 21 merupakan agenda berbagai program aksi pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh para pemimpin dunia di KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992. Chapter 14 Agenda 21 berjudul Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) merinci berbagai konsep dan program aksi Pertanian Berkelanjutan yang perlu dilaksanakan oleh semua negara

Menurut Agenda 21 konsep keberlanjutan merupakan konsep yang multidimensional termasuk didalamnya pencapaian tujuan ekologi, sosial dan ekonomi. Antara tiga dimensi ini terdapat kaitan dan ketergantungan yang sangat erat. Penguatan kelayakan dan kehidupan ekonomi di pedesaan merupakan dasar untuk penyediaan cara-cara untuk mempertahankan fungsi sosial dan lingkungan mereka. Menjaga kualitas lingkungan juga merupakan prasyarat atau prakondisi yang diperlukan bagi pengembangan potensi ekonomi jangka panjang di pedesaan. Integritas ekologi dan nilai lansekap pedesaan dapat merupakan daerah pedesaan sebagai kawasan wisata dan tempat hidup yang tenang dan menyenangkan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal.

Keberlanjutan pembangunan merupakan keberlanjutan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat/penduduk tempat mereka berada dan hidup termasuk dalamnya ketersediaan berbagai jenis pangan yang cukup dan bermutu. Ketahanan pangan harus dilihat dari konteks peningkatan kualitas hidup penduduk dan lingkungan hidup di pedesaan. Pearce et al. (1994) menyatakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) mempunyai makna dan tujuan yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable economic growth. Tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan ekonomi pada tingkat tertentu dapat bersinergi. Namun pada kondisi-kondisi tertentu di lapangan, ketiga-tiganya dapat saling bersaing dan kurang saling mendukung. Apabila hal ini terjadi, konsep keberlanjutan mengarah pada diperlukannya keseimbangan yang benar antara tiga dimensi tersebut. Pilihan-pilihan kebijakan perlu ditetapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan masing-masing dimensi yang saling berkaitan.

Secara konseptual maupun historikal konsep ketahanan pangan merupakan bagian utama konsep pertanian berkelanjutan. Agenda 21 menyatakan bahwa Tujuan utama program Pertanian Berkelanjutan dan Pembangunan Pedesaan (SARD) adalah meningkatkan produksi pangan dengan cara yang berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan. Dalam pertanian berkelanjutan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dampak yang seminimal mungkin bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat serta kualitas hidup penduduk di pedesaan. Program ini

meliputi berbagai kegiatan mulai dari prakarsa pendidikan, pemanfaatan insentif ekonomi, pengembangan teknologi yang tepat guna hingga dapat menjamin persediaan pangan yang cukup dan bergizi, akses kelompok-kelompok rawan terhadap persediaan pangan tersebut, produksi untuk dilempar ke pasar, peningkatan pekerjaan dan penciptaan penghasilan untuk mengentaskan kemiskinan, serta pengelolaan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan.

Peningkatan produksi pangan harus dilakukan dengan cara-cara yang berkelanjutan tidak mengurangi dan merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi, dan meminimalkan penggunaan dan ketergantungan pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan, mendukung kehidupan masyarakat pedesaan yang berkeadilan, meningkatkan kesempatan kerja serta menyediakan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera, mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi, tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang bekerja atau hidup di lahan pertanian, dan juga kesehatan konsumen produk-produk pertanian yang dihasilkan, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di lahan pertanian dan pedesaan serta selalu melestarikan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, memberdayakan dan memandirikan petani dalam mengambil keputusan pengelolaan lahan dan usaha taninya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sendiri, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya lokal dan kearifan masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam.

Lebih lanjut menurut Speth (1993) diacu dalam Absari (2007), konsep dari ketahanan pangan berkelanjutan adalah mengkombinasikan pangan, pertanian dan penduduk menjadi tujuan dasar dari pembangunan. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dibutuhkan lebih dari sekedar meningkatkan produktifitas pertanian dan keuntungan usahatani serta meminimalisasi kerusakan lingkungan. Konsepnya lebih luas daripada pertanian berkelanjutan, yaitu menggabungkan tujuan dari ketahanan pangan rumah tangga dan pertanian berkelanjutan. Tidak hanya membahas tentang jumlah ketersediaan pangan tetapi juga mengenai pendapatan dan distribusi lahan, mata pencaharian rumah tangga dan kebutuhan konsumsi pangan, distibusi pangan dan pangan tercecer, status

perempuan dan posisi tawar mereka, tingkat kelahiran dan populasi penduduk, perlindungan dan regenerasi sumberdaya vital bagi produksi pangan.

Dengan semakin besar dan berkembang jumlah penduduk, diharapkan sektor pertanian (sebagai sumber penghasil dan penyedia utama pangan) dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup besar dan terus berkembang dalam jumlah, keragaman dan mutunya (Syafa’at dan Simatupang, 2006). Sehingga pembangunan pertanian harus diarahkan menjadi pembangunan pertanian berkelanjutan.

Menurut Sabiham (2008), agar pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan, maka usaha dalam sektor pertanian juga harus memperhatikan daya dukung dan kesesuaian lahan untuk komoditi yang akan diusahakan. Untuk menjamin produksi pertanian yang berkelanjutan sebagai komponen ketersediaan pangan maka dibutuhkan ketersedian lahan secara berkelanjutan dalam jumlah dan mutu yang memadai. Ciri utama penggunaan lahan berkelanjutan adalah (Sabiham, 2008) :

1. Penggunaan sumberdaya lahan yang berorientasi jangka panjang,

2. Dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan potensi untuk masa depan,

3. Pendapatan per kapita meningkat,

4. Kualitas dapat dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan, 5. Dapat mempertahankan produktifitas dan kemampuan lahan, 6. Mampu mempertahankan lingkungan dari ancaman degradasi.

Daya Dukung Pangan Wilayah (Nutritional Carrying Capacity)

Definisi daya dukung dalam perspektif biofisik wilayah adalah jumlah maksimum populasi yang dapat didukung oleh suatu wilayah, sesuai dengan kemampuan teknologi yang ada (Binder dan Lopez 2000 diacu dalam Rustiadi et al. 2006). Menurut Baliwati (2008), daya dukung mempunyai dua komponen yaitu besarnya populasi manusia dan luas sumberdaya lingkungan yang dapat memberikan kesejahteraan pada populasi manusia. Daya dukung (carrying capacity) berkembang seiring dengan bertambahnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia (anthropogenik).

Nutritional Carrying Capacity dari wilayah adalah jumlah maksimum manusia atau penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan pangannya pada saat tertentu tanpa menyebabkan berkurangnya kemampuan wilayah tersebut untuk mendukung manusia atau penduduk pada masa yang akan datang. Inovasi budaya dan teknologi dapat meningkatkan nutritional carrying capacity, namun dalam kurun waktu cukup lama apabila inovasi tersebut menyebabkan kerusakan sumberdaya alam esensial yang tidak tergantikan maka hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan nutritional carrying capacity dari wilayah. Meskipun faktor biofisik merupakan faktor pembatas utama dari nutritional carrying capacity, akan tetapi tekanan sosial, politik dan ekonomi adalah faktor yang menentukan sampai dimana nutritional carrying capacity suatu wilayah dapat terwujud (Paul, Anne and Gretchen, 1993).

Pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan/lahan harus dilakukan dari sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply) sumberdaya dan jasa lingkungan. Langkah perhitungan dalam Pedoman Kementerian Negara Lingkungan Hidup (2009) yaitu : daya dukung lahan ditentukan oleh kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply). Kebutuhan lahan ditentukan oleh jumlah penduduk dan tingkat konsumsi tiap penduduk, yang dipengaruhi tingkat produksi dan produktivitas lahan. Daya dukung lahan juga diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan dan kebutuhan lahan.

Lahan Pertanian Pangan

Sumberdaya lahan akan semakin menurun kontribusinya terhadap pangan yang diakibatkan terjadinya tekanan jumlah penduduk yang memperkecil kepemilikan lahan perkapita serta akibat adanya kompetisi penggunaan lahan. Hal ini menurut teori Thomas Malthus (Neo-Malthusian) diacu dalam Baliwati (2008) bahwa penduduk cenderung bertambah menurut deret ukur dan berlipat ganda setiap 30-40 tahun (kecuali jika terjadi kelaparan). Adanya ketentuan pertambahan hasil yang semakin berkurang dari faktor produksi lahan yang jumlahnya tetap, maka kebutuhan persediaan pangan yang meningkat menurut deret hitung, membutuhkan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan.

Aspek-aspek pengelolaan sumberdaya lahan pertanian pangan menurut Rustiadi (2008) merupakan faktor nyata yang dibutuhkan dalam proses

penyediaan pangan. Lahan pertanian pangan, khususnya sawah memiliki karakteristik sumberdaya yang dikategorikan sebagai common pool resources (CPRs) karena memiliki dua kriteria utamanya yaitu unsur subtractability karena ketersediaan lahan yang sesuai untuk pertanian pangan sangat dan semakin terbatas, setiap konversi penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya akan mengurangi kemampuan dalam penyediaan pangan. Unsur non excludable karena dalam perspektif publik sangatlah sulit mencegah terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian pangan yang subur.

Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan

Lahan sebagai unsur ruang dan modal utama pembangunan merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup penduduk dan wahana bagi penyelenggaraan kegiatan sosial. Dengan demikian lahan memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan karena itu pula pengelolaannya harus dapat menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan. Ruang memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama, sehingga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik dalam pemanfaatan antar kegiatan sektor pembangunan dan antar jenis pengelolaannya di masyarakat.

Menurut Riyadi (2002) salah satu isu penting yang terintegrasi dengan pengembangan kebijakan ketahanan pangan yaitu penataan ruang wilayah terutama melalui proses pembangunan wilayah pertanian yang didasarkan atas competitive forces dengan mengelola hegemonic forces melalui pengembangan kebijakan yang sejalan dengan sistem nilai pengembangan pangan. Kaitannya dengan hal tersebut, maka guna menjamin pengembangan wilayah pertanian dan ketersediaan pangan di suatu daerah diperlukan tata ruang yang jelas peruntukannya.

Dalam demografi, ada tiga jenis kepadatan penduduk (man land ratio) yaitu ; kepadatan penduduk kasar (banyaknya penduduk persatuan luas wilayah), kepadatan penduduk fisiologis (jumlah penduduk tiap per satuan luas lahan pertanian), kepadatan penduduk agraris (jumlah penduduk petani per satuan luas lahan pertanian) (www.bps.go.id). Selain itu, ketersediaan lahan per kapita (land man ratio) menjadi kriteria penting tingkat ketahanan pangan nasional. Indonesia

memiliki lahan pertanian per kapita terkecil diantara negara-negara agraris dunia. Indonesia hanya memiliki land man ratio 362 m2 per kapita, sedangkan Thailand 1.870 m2 per kapita dan Vietnam 1.300 m2 per kapita (Adriayana, 2008). Dalam kurun waktu 2005-2006 telah terjadi penurunan nilai land man ratio sebesar 8 m2/kapita atau 2,209 persen/tahun (Suryaman, 2006 dalam Tarigan 2008). Sementara rata-rata penguasaan lahan sawah di Indonesia hanya 0,3 hektar/keluarga tani (Suryaman, 2006). Penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa perubahan luas lahan pertanian tersedia akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang (Absari 2007, Simanjuntak, 2008).

Lahan yang terbatas dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan sedikitnya lahan yang tersedia bagi setiap orang petani (land man ratio yang rendah). Harga lahan yang tinggi dan skala usaha yang kecil mengakibatkan efisiensi usaha tani yang rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan lambatnya pengembangan lapangan kerja di sektor lain, mengakibatkan rendahnya pendapatan di sektor petanian dan timbulnya disquised unemployment) (Simanjuntak, 2004).

Penelitian Rasidin (2003) di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa dengan penguasaan lahan sawah yang rata-rata hanya 0,75 hektar per keluarga tani, maka untuk memperoleh pendapatan yang optimal petani harus menanam padi sawah dengan dua kali panen setahun dan menanam kacang dengan satu kali pnen setahun.

Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan

Berdasarkan pengertian ketahanan pangan, maka yang menjadi masalah adalah cara penyediaan pangan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait proses produksi pangan sektor pertanian, dan kegiatan pendukungnya seperti perluasan areal pertanian, pencegahan alih fungsi lahan dan peningkatan produktivitas lahan serta indeks pertanaman. Sehingga perlu adanya usaha maksimal untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk secara mandiri.

Produksi pangan merupakan unsur utama dalam memperkuat ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. Dalam konteks pertanahan upaya peningkatan produksi tersebut dapat ditempuh melalui dua hal, yaitu: jaminan

ketersediaan tanah pertanian (land availability) dan peningkatan akses masyarakat petani terhadap tanah pertanian (land accessibility) (Isa, 2006).

Untuk dapat menjamin ketersediaan pangan nasional, maka pemerintah telah menargetkan 30 juta hektar lahan abadi untuk pertanian, yang tidak boleh beralih fungsi, namun dapat berubah kepemilikan. Lahan ini terbagi dalam 15 juta hektar merupakan sawah beririgasi dan 15 juta hektar merupakan lahan kering (Syahyuti, 2006).

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Posisi lahan yang demikian tidak saja memiliki nilai ekonomis, sosial bahkan secara filosofis lahan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi dimana sebagian besar bidang usaha yang dikembangkan masih tergantung kepada pola pertanian yang bersifat land based agriculture. Lahan merupakan sumberdaya yang unik dimana jumlahnya tidak bertambah, namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan nasional (UU No. 41/2009). Berdasarkan data BPS dalam Dirjen PLA (2006), lahan pertanian dikelompokkan menjadi lahan pekarangan, tegalan/ladang/huma, sawah, perkebunan, tanaman kayu-kayuan, kolam/tambak, padang rumput, dan lahan sementara tidak diusahakan (alang-alang dan semak belukar), dengan total luas 62,7 juta hektar.

Ada dua jenis permintaan yang mempengaruhi permintaan lahan, yaitu (1) direct demand (permintaan langsung), dimana lahan berfungsi sebagai barang konsumsi (untuk pemukiman) dan secara langsung memberikan utilitas, dan (2) derived demand (pendorong permintaan). Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk memproduksi barang dan jasa tersebut diperlukan lahan sebagai faktor produksi(Rustiadi et al. 2007).

Sistem keterkaitan konversi lahan dengan berbagai komponen sistem ketahanan pangan merupakan sistem dengan keterkaitan yang sangat kompleks. Kebijakan yang terkait dengan pengendalian konversi lahan pada sisi produksi pangan ditentukan oleh luas lahan produksi dan produktivitas lahan, sedangkan

luas lahan produksi pertanian ditentukan oleh pengembangan atau pemeliharaan irigasi dan pembukaan, pencetakan lahan baru, yang selanjutnya ditentukan oleh ketersediaan lahan potensial yang belum dikembangkan dan lahan pertanian lahan kering serta kebijakan perencanaan zonasi/tata ruang/sistem keagrariaan (Rustiadi, 2008).

Dalam kajian Suhardianto (2007), kebutuhan luas lahan rumah tangga petani penghasil beras organik di Desa Ciburuy Kecamatan Cogombong Kabupaten Bogor untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal dibutuhkan sekitar 1.735 m2 untuk tiap anggota rumah tangga atau 9.492 m2 untuk tiap rumah tangga. Sedangkan untuk dapat memenuhi kecukupan energi maka luas penguasaan lahan tiap anggota rumah tangga adalah sekitar 318 m2 dan tiap rumah tangga sekitar 1.740 m2.

Kebijakan Ketahanan Pangan

Menurut Dwidjowijoto (2006) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik. Tugas pemerintah yang tidak tergantikan sejak dahulu hingga kelak dimasa depan, yaitu (1) membuat kebijakan publik, (2) pada tingkat tertentu melaksanakan kebijakan publik dan (3) pada tingkat tertentu melakukan evaluasi kebijakan publik.

Terkait dengan hal diatas, ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib penyelenggaraan pemerintah (pusat, provinsi,kabupaten/kota). Pengguna manfaat pembangunan ketahanan pangan sangat banyak sehingga ketahanan pangan mempunyai dimensi yang sangat luas. Dengan demikian, upaya mewujudkan ketahanan pangan penduduk melibatkan banyak pelaku pembangunan, bersifat lintas bidang/sektor pembangunan.

Tata kelola pangan didasari oleh kerangka berpikir bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hal inilah yang mendasari perumusan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan ketahanan pangan (Baliwati, 2010). Bentuk pertama dari kebijakan publik dalam

pembangunan ketahanan pangan adalah peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Bentuk kebijakan ini digolongkan menjadi :

(1) Kebijakan yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu peraturan perundang-undangan (UUD RI tahun 1945, UU/Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah, sesuai dengan UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

(2) Kebijakan yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan yaitu berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota atau Surat Keputusan Bersama (SKB) antar Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota.

(3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan dari kebijakan diatasnya. Bentuknya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota.

Orientasi atas berbagai bentuk kebijakan pembangunan ketahanan pangan sangat penting sebagai acuan untuk merumuskan perencanaan pembangunan provinsi/kabupaten/kota dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Ketahanan pangan bersifat multidimensional yang mencakup lintas wilayah, bidang, serta sektor, maka diperlukan pemahaman berbagai peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu 1) pangan, 2) terkait pangan, dan 3) tata kelola ketahanan pangan (Baliwati, 2010).

Dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran pembangunan ketahanan pangan, pemerintah berperan dalam memfasilitasi penciptaan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berperan dalam pembangunan ketahanan pangan. Program pemantapan ketahanan pangan perlu dirumuskan dan dimantapkan di daerah dengan lebih mempertimbangkan permasalahan dan kondisi agroekosistem dan sosial budaya pangan lokal daerah.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2010-2014 diharapkan mengacu pada kebijakan pemerintah seperti yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Buku I Lampiran Perpres tersebut mencantumkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan yang kelima. Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian

dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah ; (1) Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian; (2) Infrastruktur; (3) Penelitian dan Pengembangan; (4) Investasi, Pembiayaan dan Subsidi; (5) Pangan dan Gizi; (6) Adaptasi Perubahan Iklim.

Dokumen lain kebijakan pembangunan ketahanan pangan adalah Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) yang disusun oleh DKP. KUKP diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, wilayah dan nasional. Oleh karena itu, idealnya KUKP dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota dirumuskan Program Aksi Operasional KUKP dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. KUKP Tahun 2010-2014 menyebutkan 15 elemen penting pembangunan ketahanan pangan. Elemen tersebut adalah :

(1) Menjamin ketersediaan pangan (8 rencana program)

a. Peningkatan produktifitas untuk swasembada komoditas pangan strategis (beras, jagung, kedelai, tebu, daging)

b. Pemberian insentif sistem produksi, meliputi subsidi input pertanian (pupuk dan benih) dan permodalan usaha pertanian

c. Pemanfaatan sumberdaya lahan, terutama yang lama “tertidur” dan tidak termanfaatkan

d. Perluasan areal tanaman pangan, pengamanan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama keluar Jawa

e. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan melalui pemberian insentif dan sanksi

f. Pelestarian sumberdaya air dan pengolahan daerah aliran sungai g. Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen

h. Perbaikan jaringan irigasi-drainase

(2) Menata pertanahan dan tata ruang dan wilayah (7 rencana program)

a. Pengembangan reforma agraria yang lebih berkeadilan tanpa harus mengganggu kepentingan petani

b. Perbaikan admin pertanahan dan sertifikasi lahan yang murah

c. Pemberian sanksi yang sangat berat bagi pelaku konservasi lahan subur beririgasi teknis menjadi kegunaan lain diluar pertanian

d. Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah yang mampu mendukung perwilayahan komoditas unggulan

e. Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah, sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

f. Perbaikan Rencana Tata Ruang Daerah dan Wilayah (RTRW) tingkat provinsi secara terkoordinasi antar daerah/wilayah

g. Penerapan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konservasi lahan pertanian subur melalui penyusunan peraturan dan penerapannya secara tegas bidang perpajakan atas lahan atau usaha yang dapat menghambat/memberatkan konversi lahan pertanian subur

(3) Melakukan antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (7 rencana program)

a. Penyusunan sistem peringatan dini, mulai dari tingkat teknis pola tanam, langkah hemat air dan pemanenan air setiap ada hujan, sampai pelestraian sumber-sumber air di hulu sungai dan hutan konservasi

b. Program penyiapan dan pemberian bantuan darurat bahan pangan dan air minum/air bersih jika kekeringan melanda

c. Perbaikan manajemen sistem irigasi, pengelolaan air dan rehabilitasi sumber-sumber air secara berkelanjutan, minimal untuk mengurangi dampak kekeringan yang lebih hebat

d. Pengurangan secara sistematis terhadap luas, intensitas, dan durasi musim kemarau karena perubahan iklim, misalnya dengan injeksi air dengan dam parit, sumur resapan dan channel reservoir

e. Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur irigasi serta melanjutkan program sejenis yang belum selesai pada periode sebelumnya

f. Pencegahan penurunan produksi pangan, perumusan skema perlindungan petani produsen (dan konsumen) secara sistematik

g. Penelitian dan pengembangan varietas pangan yang tahan kekeringan dan efisiensi pemakaian air permukaan dan air tanah

(4) Menjamin cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (5 rencana program)

a. Pengembangan cadangan di setiap lapis pemerintah : daerah dan desa b. Pengembangan lumbung pangan di tingkat masyarakat

c. Peningkatan kerjasama antar daerah otonom, terutama aliran pangan pokok dari daerah surplus ke daerah defisit pangan

d. Pengelolaan sistem cadangan pangan oleh masyarakat, terutama pada keadaan darurat, masing-masing kelompok masyarakat

e. Fasilitas aspek manajemen kelompok dan fasilitas aspek teknis pengeloaan pangan

(5) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang adil dan efisien (5 rencana program)

a. Pengembangan (pembangunan dan rehabilitasi) sarana dasar, jalan desa dan jalan usahatani

b. Pemberdayaan organisasi petani di tingkat perdesaan c. Pengawasan sistem persaingan pedagang yang tidak sehat d. Pengawasan dan pengembangan standar mutu produk pangan e. Penghapusan retribusi produk pertanian yang masih mentah

(6) Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan (4 rencana program)

a. Penguatan kelembagaan di tingkat desa untuk membantu aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan strategis

b. Pengembangan pangan lokal untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat

c. Peningkatan efektifitas program beras untuk keluarga miskin (raskin) d. Identifikasi secara dini dan pemantauan berkala gejala kurang pangan

dan surplus pangan

(7) Menjaga stabilitas harga pangan (3 rencana program)

a. Pemantauan secara mingguan dan bulanan harga pangan strategis (beras, jagung, gula dan kedelai)

b. Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk menjaga stabilitas harga pangan

c. Pengembangan sistem pengadaaan pangan pokok yang melibatkan lembaga usaha ekonomi pedesaan.

(8) Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi (4 rencana program)

a. Pengembangan sistem isyarat dini keadaan rawan pangan dan gizi

b. Pemantauan secara berkala tentang perkembangan pola pangan rumah tangga, karena gagal panen dan paceklik

c. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga

d. Pemanfaatan cadangan pangan pemerintah di seluruh lapisan untuk dapat menanggulangi keadaan rawan pangan dan gizi

(9) Melakukan diversifikasi pangan (6 rencana program)

a. Pengembangan diversifikasi usaha melalui usaha tani terpadu di bidang pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya

b. Pelestarian sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati di daerah kawasan hutan

c. Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kekhasan daerah

d. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan prinsip gizi seimbang e. Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah

dalam rangka diversifikasi pangan

f. Perbaikan sistem komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) gizi (10) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (3 rencana program)

a. Pembinaan sistem produksi dan konsumsi pangan masyarakat agar terhindar dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang berbahaya

b. Pencegahan dini, penegakan hukum penanggulangan dampak pangan yang tidak aman

c. Penetapan standar keamanan dan mutu pangan , kehalalan, perdagangan pangan

(11) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan (3 rencana program)

a. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan dukungan politis untuk penelitian dan pengembangan

b. Alokasi anggaran negara yang memadai untuk penelitian dan pengembangan

c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian, universitas dan sektor swasta dalam pencarian dan pengembangan inovasi penelitian

(12) Melaksanakan kerjasama internasional (3 rencana program)

a. Penggalangan kerjasama ekonomi baik dalam kerangka bilateral maupaun multilateral

b. Peningkatan jumlah atase pertanian dan perdagangan

c. Diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan domestik

(13) Mengembangkan peran serta masyarakat (3 rencana program)

a. Pemberian insentif bagi mereka yang berjasa pada pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

b. Peningkatan motivasi masyarakat dan kapasitas dan kelembagaan yang dapat mendukung proses pencapaian ketahanan pangan

c. Pengembangan lembaga dan kebijakan pendukung, seperti lembaga simpan pinjam desa dan usaha kecil menengah (UKM) serta koperasi (14) Mengembangkan sumberdaya manusia pangan-pertanian (4 rencana

program)

a. Perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan secara lebih komprehensif

b. Penyusunan dan sosialisasi peraturan penyuluhan, penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan ketenagaan penyuluhan pertanian dan lain-lain

c. Pemberian muatan pangan dan gizi pada kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan kejuruan

d. Peningkatan kerjasama dengan lembaga non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat lain yang peduli terhadap peningkatan sumberdaya manusia (SDM)

(15) Melaksanakan kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif (3 rencana program).

a. Kebijakan fiskal yang memberikan insentif bagi usaha pertanian, misalnya dengan pemberian keringanan pajak bagi para pelaku usaha di bidang pertanian dan pengolahan pangan

b. Alokasi anggaran negara dan anggaran daerah yang memadai untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, melalui peningkatan kapasitas, kepedulian dan pemberian pemahaman

c. Kebijakan proteksi perdagangan, minimal untuk empat komoditas utama dalam special product (SPs), yaitu : beras, jagung, kedelai dan tebu (plus daging) sebagaimana disampaikan secara resmi Indonesia kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan proteksi dan promosi ini dapat memberikan dukungan peningkatan daya saing produk strategis nasional.

Penelitian ini sangat terkait erat dengan poin pertama tentang menjamin ketersediaan pangan terutama huruf c, d dan e.

Karena menyangkut hak dasar warga negara, ketahanan pangan sebagai salah satu urusan wajib harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. SPM adalah sebuah kebijakan publik yang mengatur mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pencapaian SPM dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat 4 UU No 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “penyelenggaraaan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.” Tindak lanjut kebijakan SPM adalah diterbitkannnya PP No 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan PP No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Kedua PP ini menjamin hak warga negara untuk memperoleh jenis dan mutu minimal pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah, menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi tentang rencana pencapaian target tahunan SPM

serta realisasinya, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi pencapaian pelayanan dasar yang telah diberikan pemerintah daerah. Kebijakan SPM mengikat seluruh penyelenggara negara dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok.

Tabel 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Ketahanan Pangan SPM Tahun Capaian Keterangan SKPD Indikator Nilai (%) I. Provinsi A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan 1. Penguatan cadangan pangan 80 2015 BKBD B. Penanganan

Kerawanan Pangan 2. Penanganan daerah rawan pangan 60 2015 BKBD II. Kabupaten/Kota

A. Ketersediaan dan

Cadangan Pangan 1. Ketersediaan energi dan protein per kapita 100 2012 BKBD 2. Penguatan cadangan pangan 80 2015 BKBD B. Distribusi dan Akses Pangan 3. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

100 BKBD

4. Stabilitas harga dan

pasokan pangan 90 2015 BKBD C. Penganekaragaman

dan Keamanan Pangan

5. Skor Pola Pangan

Harapan (PPH) 95 2015 BKBD 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80 2015 BKBD D. Penanganan Kerawanan Pangan 7. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 75 2015 BKBD 8. Penanganan daerah rawan pangan 60 2015 BKBD Sumber : Draft ketiga Keputusan Menteri Pertanian (dalam pembahasan)

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

Perencanaan pembangunan suatu wilayah seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduknya berupa sandang, pangan dan tempat tinggal. Pembangunan dilakukan dengan memperhitungkan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat kebutuhan

gizi bagi konsumsi penduduk dapat digunakan sebagai salah satu standar untuk mengukur kebutuhan dasar penduduk, khususnya dalam hal pangan. Segala sumberdaya yang berhubungan dengan produksi dan penyediaan pangan harus dialokasikan sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan minimal tersebut (Nagamine, 1981 dalam Absari 2007).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda, melalui: (a) secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; (c) menyusun konsep-konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi); (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditangkap secara berkelanjutan (Nurcholis, 2009).

Perencanaan pangan berorientasi pada kebutuhan konsumen, permintaan yang dikaitkan dengan suplai pangan serta keadaan sosial ekonomi penduduk. Perencanaan adalah suatu syarat mutlak untuk mengendalikan dan mengefisiensikan pelaksanaan pembangunan, termasuk dibidang pangan. Perencanaan pangan merupakan perencanaan multisektoral yang dipengaruhi oleh situasi nasional atau wilayah yang mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, ekonomi dan lain-lain (Suhardjo, 1989).

Perencanaan pembangunan pangan atau disebut sebagai perencanaan ketahanan pangan adalah suatu proses memenuhi kebutuhan pangan penduduk untuk hidup sehat dan produktif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yaitu (a) ekonomi : pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri; (b) prasarana/sarana : lingkungan hidup, penataan ruang, pertanahan, infrastruktur pertanian dan pedesaan, ketransmigrasian, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenagakerjaan; (c) kesra : kesehatan, kependudukan, keluarga berencana, pendidikan; (d) stabilitas dan keamanan nasional. Terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk dapat dicerminkan dari : (1)