2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lahan Basah Pesisir

Terdapat banyak definisi yang dikembangkan untuk menyatakan lahan basah sebagai sebuah kesatuan ekosistem. Definisi tersebut bisa dibuat oleh pakar di bidang lahan basah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bisa juga oleh para pembuat kebijakan untuk tujuan pengelolaan. Hampir setiap negara maju bahkan memiliki definisi sendiri mengenai lahan basah menyesuaikan sistim hukum dan kebiasaan pengelolaan yang berkembang di negara masing-masing. Beberapa definisi yang dibuat oleh para penyusun kebijakan adalah:

1. Amerika Serikat, Clean Water Act no 404 (diamandemen 1977): “Wetlands are areas that are inundated or saturated by surface or ground water at a frequency and duration sufficient to support, and that under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands generally include swamps, marshes, bogs, and similar areas”. (EPA, 2002).

2. Kanada, National Wetlands Working Group (1988): “Wetland in the land that saturated with water long enough to promote wetland or aquatic process as indicated by poorly drained soil, hydrophytic, vegetation and various kinds of biological activity which are adapted to a wet environment.”. (Warner dan Rubec, 1997).

Sedangkan definisi lain yang dibuat oleh individu ahli lahan basah antara lain:

Hehanussa dan Haryani (2001): ”Daerah tanah basah sepanjang tahun atau lembab yang jenuh air dalam kondisi normal, mampu mendukung kehidupan tanaman hidrofilik”

Beranekaragamnya definisi tersebut menunjukkan bahwa lahan basah sangat kompleks dan dapat memiliki nilai dan fungsi yang sangat berbeda tergantung pada sudut pandang setiap orang yang melihatnya. Dengan sendirinya model pengelolaan lahan basah pun bisa menjadi sangat beragam.

Istilah ”lahan basah” sebagai terjemahan dari bahasa Inggris ”wetlands” baru dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990. Sebelumnya masyarakat Indonesia menyebut kawasan lahan basah berdasarkan bentuk atau nama fisik masing-masing tipe lahan basah seperti: rawa, danau, sawah, tambak, dan sungai.

Istilah standar yang digunakan untuk berkomunikasi secara internasional diperkenalkan oleh sebuah lembaga internasional yaitu Biro Ramsar. Biro ini mengorganisasi pelaksanaan Konvensi Lahan Basah yaitu sebuah perjanjian antar pemerintah yang di adopsi pada tanggal 2 Februari 1971 di Kota Ramsar, Iran. Konvensi ini biasa ditulis sebagai ”The Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)”, tapi lebih dikenal sebagai Konvensi Ramsar. Konvensi ini adalah perjanjian moderen pertama antar pemerintah dalam bidang konservasi dan pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumberdaya alam. Nama resmi konvensi ini adalah – The Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat – yang menunjukkan bahwa awalnya konvensi ini ditujukan untuk melindungi lahan basah yang menjadi habitat burung air.

Selama bertahun-tahun konvensi ini kemudian berkembang dan meluaskan cakupan perhatiannya ke seluruh aspek lahan basah setelah disadari bahwa lahan basah sebagai kumpulan ekosistem yang sangat penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara umum, sekaligus penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penyingkatan nama resmi tersebut menjadi hanya “Konvensi Lahan Basah” atau ”Konvensi Ramsar” menjadi lebih relevan karena burung air hanyalah bagian kecil dari isu yang diusung oleh Konvensi Lahan Basah. Dewasa ini terdapat sejumlah 144 negara yang telah menandatangani Konvensi Ramsar (Ramsar Convention, 2006).

Istilah lahan basah resmi yang digunakan di Indonesia tercantum dalam Keppres mengenai ratifikasi Konvensi Ramsar. Definisi tersebut adalah: “Daerah-daerah rawa, payau, lahan gambut, dan perairan; tetap atau sementara; dengan air yang tergenang atau mengalir; tawar, payau, atau asin; termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya tidak lebih dari enam meter pada waktu surut.” Lahan basah ”dapat pula mencakup daerah riparian, wilayah pesisir di sekitar lahan basah, dan

pulau-pulau atau laut yang kedalamannya lebih dari enam meter pada surut terendah tetapi terletak di tengah lahan basah (Keppres No 48, 1991).

Beberapa produk kebijakan dan institusi yang bergerak dalam isu lahan basah sebagai kesatuan ekosistem masih belum menggunakan istilah/definisi lahan basah sebagai mana mestinya. Meski demikian definisi yang paling luas digunakan terutama jika menyangkut kerjasama internasional adalah definisi Konvensi Ramsar (Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah, 2004).

Salah satu bagian dari lahan basah menurut definisi Konvensi Ramsar adalah lahan basah pesisir dan laut (marine/coastal wetlands) yang terdiri dari 12 jenis. Keduabelas jenis tersebut dapat ditemukan di Indonesia antara lain dataran lumpur atau pasir, terumbu karang, mangrove, padang lamun, dan laguna. Beberapa produk kebijakan dan kajian ilmiah mengenai lahan basah pesisir memberi batasan yang lebih luas yaitu mencakup semua jenis lahan basah yang terletak dipesisir, termasuk rawa gambut pesisir (NWC for SCS, 2004). Istilah lahan basah pesisir juga digunakan dalam menjelaskan rawa gambut dan rawa air tawar disepanjang pesisir timur Sumatera dan Pesisir Kalimantan oleh Hisao Furukawa yang menulis buku mengenai “Coastal Wetlands of Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 1994.

2.2 Kawasan konservasi dan Fungsinya

Terdapat lebih dari 140 kategori kawasan konservasi yang dipakai di berbagai negara sehingga terdapat kesulitan dalam mengkomunikasikannya dari satu negara ke negara lain (IUCN, 1994). Oleh sebab itu IUCN menyusun pengelompokan kawasan konservasi menjadi enam kategori seperti berikut:

1. Strict Nature Reserve/Wildernes Area 2. National Park

3. Natural Monument

4. Habitat/Spesies Management Area 5. Protected Landscape/Seascape 6. Managed Resource Protected Area

Kategori kawasan konservasi yang dikembangkan IUCN ini merupakan hasil dari proses panjang sejak diperkenalkannya definisi Taman Nasional (National Park) pada tahun 1969.

Sedikit berbeda dengan pengelompokan kawasan konservasi yang diterapkan dalam IUCN, istilah ”kawasan konservasi” yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada “kawasan pelestarian alam” yang tercantum dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan UU tersebut dapat dibuat batasan bahwa kawasan konservasi adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memelihara proses alami antara unsur hayati dan non hayati yang merupakan sistem penyangga kehidupan.

Kawasan konservasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1) kawasan pelestarian alam dan (2) kawasan suaka alam. Secara detail pembagian tersebut berdasarkan UU No 5 tahun 1990 bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Kawasan Suaka Alam, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam ada dua macam yaitu (1) Cagar Alam dan (2) Suaka Margasatwa yang biasanya lebih ditujukan untuk perlindungan satwa.

2. Kawasan Pelestarian Alam, merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam ada tiga macam yaitu: (1) Taman Nasional; (2) Taman Hutan Raya; dan (3) Taman Wisata Alam.

Ketentuan mengenai kawasan konservasi cukup detail dijelaskan dalam UU No 5 Tahun 1990, tetapi beberapa peraturan perundang-undangan lain membuat klasifikasi atau istilah yang berbeda. Undang-undang No 41 tahun 1999 menggunakan istilah ”kawasan hutan konservasi” yang dibagi dalam tiga jenis

kawasan yaitu: hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Undang-undang no 24 Tahun 1994 mengenai Penataan Ruang membagi tiga jenis kawasan yaitu (1) Kawasan lindung; (2) Kawasan budidaya; dan (3) Kawasan dengan peruntukan khusus.

Istilah yang juga sering digunakan adalah Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 yang menggunakan istilah ”kawasan lindung” dan membaginya dalam 4 jenis yaitu:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya 2. Kawasan perlindungan setempat

3. Kawasan rawan bencana alam

4. Kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Perbedaan-perbedaan istilah dan definisi tersebut terkadang menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan sebab setiap istilah didukung oleh dasar argumen yang kuat dan implementasinya biasanya dilakukan oleh sektor yang berbeda. Beberapa upaya harmonisasi antar sektor terus dilakukan sehingga dalam beberapa level pemangku kepentingan misalnya di nasional, daerah, atau tingkat program dapat terjadi kompromi.

2.3 Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Memiliki Lahan Basah Pesisir

Pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki lahan basah pesisir nasional, yang dalam tulisan ini disingkat ”kawasan konservasi”, berada dalam tanggung jawab pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan. Meski demikian, baik-buruknya kondisi dan pengelolaan kawasan konservasi juga sangat tergantung pada kondisi diluar kawasan konservasi yang pengelolaannya berada dibawah pemerintah daerah, departemen-departemen sektor lainnya dalam pemerintahan, kalangan swasta, dan masyarakat umum. Dengan demikian tujuan pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa berdiri sendiri tetapi mempertimbangkan kepentingan di daerah-daerah sekeliling kawasan konservasi.

Tujuan pengelolaan kawasan konservasi diturunkan dari kriteria fungsi kawasan yang terdapat dalam Undang-undang No 5. Tahun 1990 yaitu sebagai

pelindung sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari. Tujuan pengelolaan kawasan konservasi tersebut adalah (Nitibaskara, 2005):

1. Terwujudnya kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berazaskan kelestarian.

2. Terjaganya fungsi kawasan konservasi yang optimal bagi kemakmuran masyarakat di dalam dan di sekitarnya,

3. Terkendalinya keseimbangan populasi flora dan fauna hidupan liar dan proses-proses alami di dalam maupun di luar kawasan konservasi.

4. Terkendalinya pemanfaatan flora dan fauna hidupan liar, jasa wisata alam dan lingkungan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan dengan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

5. Terwujudnya pola kemitraan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem yang terdapat di dalam kawasan konservasi.

Selama sepuluh tahun terakhir terjadi perubahan besar-besaran dalam paradigma pengelolaan sumberdaya alam. Hal ini antara lain dipicu oleh munculnya issu pengelolaan yang baru maupun penemuan-penemuan ilmiah berkaitan dengan sifat biosfisik seperti perubahan iklim. Perubahan tersebut terjadi di semua tingkat pengelolaan, internasional, regional, nasional, dan daerah (Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah, 2004).

Perubahan signifikan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia terjadi dalam 5 tahun terakhir yaitu melalui proses desentralisasi pemerintahan. Proses ini dengan sendirinya menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani berbagai konvensi internasional. Hal ini antara lain tercermin dalam salah satu semboyan terkenal yang dihasilkan dari Konverensi Rio 1992 adalah ”think globally, act locally”. Artinya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa melakukan harmonisasi kegiatan dalam memasukkan issue global dalam pengelolaan di tingkat daerah (Komite Nasional Pengelolaan Lahan Basah,

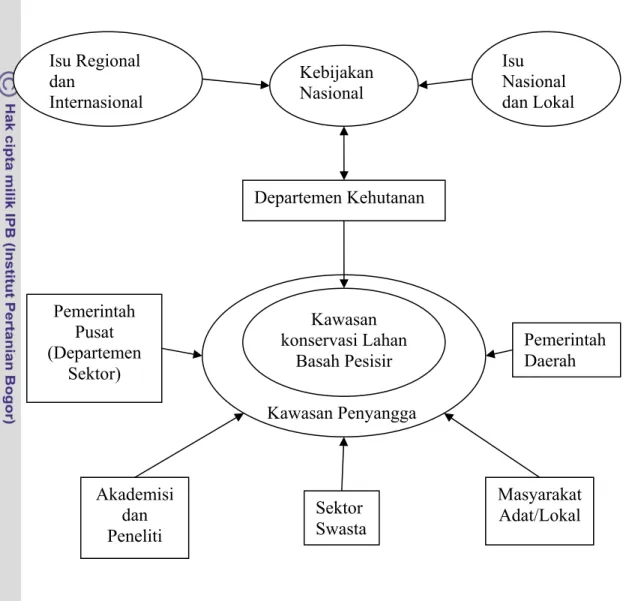

2004). Secara umum keterkaitan berbagai isu dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi lahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 Pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Sumber: Rudianto dan

Sartono, 2004, Komunikasi Pribadi

Gambar 1 menunjukkan bagaimana isu pengelolaan di tingkat nasional dan internasional dirangkum untuk menjadi kebijakan nasional pengelolaan sumberdaya hayati (Rudianto dan Sartono, 2004, Komunikasi Pribadi). Kebijakan tersebut selanjutnya diadopsi dan dikembangkan menjadi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi oleh Departemen Kehutanan.

Kebijakan Nasional Isu Nasional dan Lokal Isu Regional dan Internasional Departemen Kehutanan Kawasan konservasi Lahan Basah Pesisir Pemerintah Pusat (Departemen Sektor) Masyarakat Adat/Lokal Akademisi dan Peneliti Sektor Swasta Pemerintah Daerah Kawasan Penyangga

Gambar 1. juga memperlihatkan bahwa disekeliling kawasan konservasi terdapat berbagai pemangku kepentingan lain yang juga melakukan kegiatan pengelolaan misalnya: masyarakat lokal yang memungut hasil hutan, pemerintah daerah yang membangun pasar, dan departemen sektor dari pemerintah pusat yang membangun instalasi pengairan. Keseluruhan kegiatan tersebut akan berpengaruh baik langsung maupun tidak ke dalam kawasan konservasi. Oleh sebab itu, pengelolaan terpadu menjadi hal yang mutlak untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan konservasi dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan.

Kompleksnya persoalan konservasi disikapi pemerintah dengan mengembangkan berbagai kebijakan termasuk pengelolaan lahan basah nasional yang melibatkan banyak pihak. Penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan lahan basah yang menempatkan Departemen Kehutanan menjadi pemangku kepentingan utama. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini difokuskan pada ”kawasan konservasi” yang pengelolaannya didominasi oleh pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan. Kebijakan nasional yang dimaksud terdiri atas dasar-dasar hukum yaitu paling tidak 10 Undang-undang, 12 Peraturan Pemerintah, 4 Keputusan Presiden, 5 kebijakan nasional berupa Strategi dan Rencana Aksi Nasional seperti yang disajikan dalam Lampiran 1 dan 2.

Secara struktural organisasi pengelolaan kawasan konservasi khususnya taman nasional ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P.03/Menhut-II/ 2007. Posisi tertinggi dalam pengelolaan adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen) dengan dibantu oleh beberapa Direktur yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan makro pengelolaan kawasan konservasi. Posisi menengah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan meso bagi taman nasional masing-masing. Posisi selanjutnya adalah Kepala Bidang (Balai Besar) atau Kepala Seksi yang mengeluarkan kebijakan skala mikro mengenai wilayah atau topik kerjanya masing-masing.

2.4 Efektivitas Pengelolaan 2.4.1 Pengertian dan Tujuan

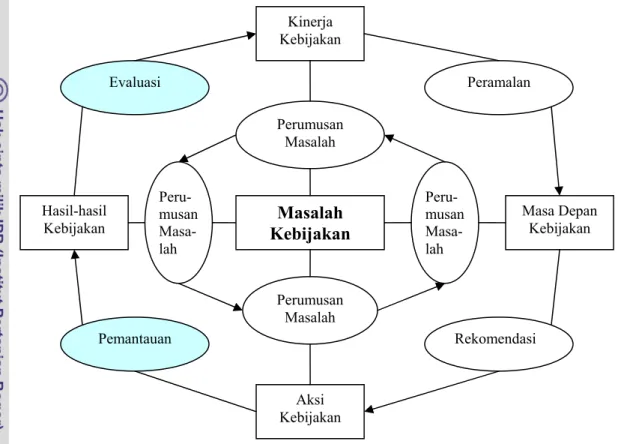

Istilah ”pengelolaan kawasan konservasi yang memiliki lahan basah pesisir” atau disingkat pengelolaan kawasan konservasi, merupakan segala upaya sistematis yang dengan sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mengelola lahan basah pesisir dalam kawasan konservasi. Kegiatan pengelolaan bisa merupakan pelaksanaan atau aksi dari sebuah “kebijakan” dalam diagram analisis kebijakan Dunn (2003) yang berorientasi pada masalah. Prosedur analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah menggunakan metode pemantauan dan evaluasi untuk memahami aksi kebijakan dan hasil-hasilnya.

Prosedur ini terletak di paruh sebelah kiri dalam diagram analisis kebijakan dan secara umum disebut sebagai analisis kebijakan yang bersifat retrospektif (Gambar 2). Prosedur pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari analisis kebijakan untuk memahami ”apa yang terjadi dan perbedaan apa yang dibuat” dari sebuah kebijakan (Dunn, 2003). Hal yang sama dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan.

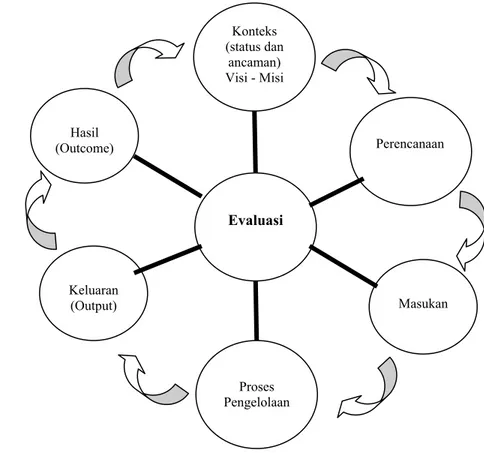

Secara umum, kegiatan pengelolaan sebagai aksi dan hasil-hasil kebijakan dapat digambarkan sebagai sebuah siklus dari 5 isu seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 3 meliputi: (1) Konteks yang berisi status dan ancaman yang kemudian melahirkan visi pengelolaan; (2) Perencanaan; (3) Masukan; (4) Proses pengelolaan; (5) Keluaran; dan (6) Hasil (Hockings et al., 2006). Beberapa istilah-istilah pengelolaan kawasan konservasi dalam tulisan ini seperti konteks, keluaran, dan hasil adalah istilah yang diadopsi dari Bahasa Inggeris. Istilah aslinya bisa ditelusuri dalam Daftar Istilah seperti disajikan dalam Lampiran 3. Evaluasi efektivitas pengelolaan adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan sehingga tujuan dapat dicapai atau tidak. Evaluasi dirasakan semakin

perlu belakangan ini ketika prinsip akuntabilitas menjadi isu yang tidak terpisahkan dalam hampir setiap kegiatan yang bersinggungan dengan kepentingan publik.

Gambar 2 Analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah (Dunn, 2003) Pelaksanaan evaluasi efektivitas pengelolaan bukan hal yang mudah terutama ketika pihak pengelola menganggap proses evaluasi sebagai proses ”penyidikan” (Hockings et.al., 2006). Oleh sebab itu, penting untuk menetapkan tujuan evaluasi sebagai alat untuk membantu pengelola dalam pekerjaannya, bukan sebagai sebuah cara untuk memata-matai atau menghukum para pengelola yang kinerjanya kurang.

Kinerja Kebijakan Perumusan Masalah Aksi Kebijakan Masalah Kebijakan Hasil-hasil Kebijakan Masa Depan Kebijakan Perumusan Masalah Peru-musan Masa-lah Peru-musan Masa-lah Peramalan Rekomendasi Pemantauan Evaluasi

Gambar 3 Siklus pengelolaan dan evaluasinya (Hockings et. al. 2006)

Semua pihak yang terlibat dalam proses evaluasi sebaiknya memahami bahwa evaluasi harus senantiasa dilihat sebagai sesuatu yang positif dan merupakan proses normal untuk mendukung kegiatan pengelolaan. Bagaimanapun juga, lembaga donor, LSM, dan masyarakat umum, punya hak untuk mengetahui pencapaian sasaran dan tujuan pengelolaan kawasan konservasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa hasil evaluasi tersebut juga sangat dibutuhkan untuk tujuan-tujuan advokasi (Hockings et.al., 2006). Oleh sebab itu terdapat paling tidak tiga tujuan evaluasi efektivitas pengelolaan yaitu: (1) Mempromosikan pengelolaan yang adaptif; (2) Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan; (3) Mempromosikan akuntabiltas. Ketiga tujuan ini selanjutnya akan diupayakan tercapai secara utuh melalui hasil evaluasi yang dilakukan dengan baik.

Konteks (status dan ancaman) Visi - Misi Evaluasi Perencanaan Hasil (Outcome) Masukan Keluaran (Output) Proses Pengelolaan

2.4.2 Mekanisme Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada semua tahap dalam siklus pengelolaan sehingga dapat menjawab serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan 3 hal yaitu (kotak 4):

1. Rancangan isu meliputi (1) konteks, di mana saat ini kita berada, dan (2) perencanaan, yaitu dimana kita seharusnya berada.

2. Kesesuaian sistem dan proses-proses pengelolaan meliputi (1) masukan, apa yang dibutuhkan, dan (2) proses, yaitu bagaimana kita mencapainya.

3. Pencapaian tujuan-tujuan kawasan konservasi meliputi (1) keluaran, apa yang telah dilakukan dan produk dan jasa yang dikeluarkan, dan (2) hasil, yaitu apa yang sudah dicapai.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada pencapaian tujuan merupakan penilaian yang paling bermanfaat untuk menilai langsung tujuan-tujuan nyata pengelolaan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan ditingkat nasional, daerah, dan lokasi. Sebagai konsekuensinya, penilaian ini membutuhkan informasi jangka panjang mengenai kondisi keanekaragaman hayati, budaya, sosial, dan dampak pengelolaan pada masyarakat setempat. Penilaian berdasarkan pencapaian merupakan ujian yang sebenarnya dalam menilai efektivitas pengelolaan (Hockings et.al. 2006). Hal yang sama juga dilakukan dalam penelitian ini dengan memfokuskan penelitian pada penilaian pencapaian tanpa meninggalkan evaluasi terhadap aspek pengelolaan lainnya yang relevan dengan penelitian.

Sejak tahun 1990an beberapa studi telah dilakukan untuk mengetahui prosedur penilaian efektivitas pengelolaan. Studi-studi terakhir mengenai hal tersebut antara lain adalah:

1 Ervin (2003) dari WWF menyusun sebuah pendekatan yang disebut Rapid Assesment and Prioritization Protected Area Management disingkat RAPPAM. Pendekatan digunakan secara luas di seluruh dunia terutama karena sifatnya yang praktis. Indikator yang digunakan relatif mudah untuk diadaptasi pada setiap kawasan konservasi meski dengan karakteristik yang berbeda-beda.

2 Pomeroy et. al (2004) dari MPA Management Effectivennes Initiative WCPA-IUCN (MPA-MEI) mengembangkan metodologi untuk kawasan konservasi laut. Dibandingkan RAPPAM, pendekatan yang digunakan oleh MPA MEI lebih luas dan menyeluruh sehingga cenderung sulit untuk diaplikasikan secara utuh. Studi menggunakan metoda dari MPA-MEI ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Abbot (2003), tapi hanya mengaplikasikan indikator tata laksana yang baik bagi pengelolaan kawasan konservasi laut untuk daerah perlindungan burung di Northern Mariana Island, Pasifik

3 Staub dan Hatziolos (2004) dari World Bank mengembangkan metodologi yang lebih praktis dibandingkan metodologi MPA-MEI IUCN dan RAPPAM.

4 Belfiore et. al (2003), dari UNESCO mengembangkan metodologi untuk menilai efektivitas pengelolaan pesisir. Aplikasi dan efektivitas metode ini tidak diketahui secara luas karena tidak ada lembaga khusus yang ”mengawal” studi tersebut hingga tahap ujicoba.

Berbagai pilihan pendekatan tersebut diatas memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing sehingga penggunaannya pun tergantung pada kondisi yang ditemui dilapangan. Penelitian ini memilih untuk menggunakan RAPPAM karena dianggap lebih mudah diaplikasikan untuk kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki karakteristik sangat bervariasi.

2.4.3 Rapid Assesment and Prioritization of Protected Area Management

Rapid Assesment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) dikembangkan berdasarkan hasil kajian sebuah gugus tugas yang diberi mandat oleh Komisi Kawasan Konservasi Dunia (WCPA) mengenai kerangka kerja umum dalam menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara konsisten. Kerangka kerja umum yang dikeluarkan oleh WCPA didasarkan penilaiannya pada 6 tahapan dalam siklus pengelolaan yaitu: konteks, perencanaan, masukan, proses, keluaran, dan hasil seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1 sebelumnya. RAPPAM adalah salah satu metodologi yang berusaha menjabarkan secara konkrit kerangka kerja umum yang

telah dikembangkan WCPA tersebut. Kuesioner RAPPAM dapaat dilihat pada Lampiran 4.

Metode ini telah dikembangkan selama periode 4 tahun dan telah diuji dan dipertajam di sekitar 7 negara (Ervin 2003, Goodman, 2003). Sampai saat ini lebih dari 24 negara telah menggunakannya antara lain untuk menguji jaringan kawasan konservasinya seperti Buthan, China, Finlandia, Russia, Kwazulu-Natal.

Penggunaan RAPPAM yang semakin meluas di seluruh dunia membuat pendekatan ini menjadi kaya dengan modifikasi-modifikasi untuk menyesuaikan dengan situasi masing-masing. Brazil dengan menggunakan RAPPAM berhasil mengidentifikasi 3 kebijakan umum yang diakui akurat oleh para pengelola kawasan konservasi yaitu: (1) dalam bidang pengelolaan/kelembagaan yang merekomendasikan restrukturisasi pengelola berdasarkan kompetensi masing-masing staf dan membentuk mekanisme insentive untuk kegiatan yang ramah lingkungan disekitar kawasan konservasi; (2) dalam bidang konservasi direkomendasikan pembentukan patroli bersama dan pemberian insentive untuk pengelolaan kawasan konservasi yang dikelola secara pribadi; dan (3) dalam bidang keuangan direkomendasikan pembentukan team yang baru untuk pengelolaan kawasan konservasi (Forestry Institute and Forestry Foundation of Sao Paulo, 2004).

Kamboja adalah salah satu negara yang telah menerapkan RAPPAM untuk mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi di daerahnya. Kamboja menghasilkan 11 rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya hubungan antar lembaga dan antar wilayah yang sinergi satu sama lain (Lacerda et al. 2004).

Ruang Lingkup Rekomendasi RAPPAM

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi bisa dibagi ke dalam beberapa tingkatan kebijakan pengelolaan mulai dari tingkat nasional yang mengelola beberapa kawasan konservasi sekaligus hingga tingkat pengelolan spesies dalam sebuah kawasan konservasi. Kebijakan pengelolaan tersebut jika mengacu pada struktur organisasi pengelolaan kawasan konservasi yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No P. 03/Menhut-II/2007 dapat dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

tingkatan makro, meso, dan mikro. Kebijakan operasional tertinggi adalah Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan kebijakan operasional terendah dikeluarkan oleh Kepala Bagian/Seksi Konservasi Balai Taman Nasional. Rincian pembagian tingkatan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan makro adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan yaitu melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan pejabat penanggung jawab setingkat eselon 1.

2. Kebijakan meso adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional dengan pejabat penanggung jawab setingkat eselon 2 atau eselon 3.

3. Kebijakan mikro adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional dengan pejabat penanggung jawab setingkat eselon 3 atau eselon 4.

Pendekatan RAPPAM dapat bekerja lebih baik pada penyusunan kebijakan di level makro sebab RAPPAM didesain untuk melakukan pembandingan diantara setiap kawasan konservasi yang beraneka ragam karakteristiknya (Ervin, 2003). Pendekatan RAPPAM membantu kita dengan mudah mengetahui ancaman apa yang dihadapi oleh sejumlah kawasan konservasi dan seberapa serius ancaman tersebut; kawasan konservasi mana yang lebih baik dalam hal infrastruktur dan kapasitas pengelolanya.

Kelebihan-kelebihan RAPPAM untuk membantu penyusunan kebijakan di tingkat makro tidak berlaku pada penyusunan kebijakan mikro. RAPPAM bisa digunakan untuk mengetahui nilai penting dan efektivitas pengelolaan sebuah kawasan konservasi. Meski demikian RAPPAM tidak memadai untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi detail kawasan konservasi yang dinilainya. Oleh sebab itu maka rekomendasi kebijakan makro yang dihasilkan RAPPAM harus ditindak lanjuti dengan mengidentifikasi kebutuhan detail masing-masing kawasan untuk peningkatan kapasitas tersebut, misalnya training pengelolaan modal usaha kecil atau magang bagi staf ke luar negeri.

ini? Menilai tingkat kepentingan, ancaman dan kebijakan lingkungan kita berada? Penilaian Rancangan dan Rencana Kawasan konservasi. dibutuhkan? Penilaian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan. mencapai tujuan? Menilai cara pengelolaan dilakukan. Penilaian pelaksanaan program dan aksi pengelolaan; hasil produk dan jasa.

dicapai?

Penilaian hasil dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat di capai. Kriteria yang Dinilai Nilai penting Ancaman Kerentanan Konteks Nasional Peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Rancangan sistem kawasan konservasi Penyediaan sumberdaya lembaga Penyediaan sumberdaya lokasi Mitra-mitra Kesesuaian proses-proses pengelolaan Hasil-hasil aksi pengelolaan Jasa dan produk

Dampak: Pengaruh pengelolaan dalam kaitannya dengan tujuan.

Fokus Evaluasi Status Kesesuaian Sumberdaya Kesesuaian –