i SKRIPSI

Oleh : JULIA TOISUTA

111.050.127

JURUSAN TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA 2011

PEMETAAN BAWAH PERMUKAAN DAN PERHITUNGAN CADANGAN PADA FORMASI KAIS BEDASARKAN DATA LOG DAN DATA SEISMIK,

ii SKRIPSI

Oleh : JULIA TOISUTA

111.050.127

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Geologi

Yogyakarta, Juli 2011

Menyetujui,

Pembimbing I Pembimbing II

Ir. Sugeng Widada, M.Sc NIP. 196310021991031001

Ir. H, Salatun said, M.T NIP. 195601051987031001 Mengetahui,

Ir. H. Sugeng Raharjo, M.T NIP. 196310101992032002

PEMETAAN BAWAH PERMUKAAN DAN PERHITUNGAN CADANGAN PADA FORMASI KAIS BEDASARKAN DATA LOG DAN DATA SEISMIK,

iii

Laporan ini Penulis Persembahkan Kepada :

Allah Bapa di Sorga yang Tidak Pernah sedetikpun Terlelap Meninggalkan

UmatNya

Yesus Kristus yang telah menjadi Juruslamat dan Kebenaran bagi manusia .

Kedua Orang Tua Tercinta atas doa serta kesabaran kalian untuk mendidik

anak-anak mu

Darent exaudia Toisuta, semoga jadi anak yang dengar-dengaran dan patuh

terhadap opa, oma, oyang, mama uli, mama ian dan mama eng.

Tidak lupa buat Che, semoga sukses selalu baik dalam mencapai cita, cinta dan

harapan dimasa depan.

iv

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat, berkat, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi yang berjudul “Pemetaan Bawah Permukaan dan Perhitungan Cadangan pada Formasi Kais Berdasarkan Data Log dan Data Seismik, di Lapangan “JULIA”, Cekungan Bintuni ” sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan berupa dukungan materi, moril, kasih sayang dan do’a kepada penulis sehingga penulis dapat meneruskan tingkat pendidikan yang lebih baik lagi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan Skripsi di kampus dan juga kepada Pembimbing lapangan yang banyak memberikan ilmu, penjelasan, petunjuk, dan arahan dalam menyelesaikan skripsi di perusahaan. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepeda teman-teman Jurusan Teknik Geologi UPN “Veteran” Yogyakarta Pangea ’05 atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat membangun untuk penyusunan-penyusunan laporan berikutnya.

Penulis berharap laporan Skripsi ini dapat memenuhi harapan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan dapat berguna untuk pendidikan bagi semua pihak yang menggunakannya. Amin.

Yogyakarta, 22 Agustus 2011 Penulis,

Julia Toisuta 111.050.127

v

UCAPAN TERIMAKASIH

Ungkapan rasa terimakasih selalu penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. BP.Indonesia, jakarta yang telah mensponsori skripsi penulis.

2. Bapak Ir. Sugeng Widada, M.Sc sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, nasehat, bimbingan, ilmu pengetahuan, masukan, hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bapak, Ir. Salatun Said. MT selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan khususnya dalam pembuatan peta, serta bimbingannya dalam menempuh skripsi.

4. Keluarga tercinta (bapak, mama, oma, ian, eng, ayent dan) terimakasih atas doa dan dukungan baik materi maupun moril. Tuhan Yesus berkati selalu.

5. Che, sebagai belahan jiwa penulis atas kasih sayang, doa, kesabaran, teman curahan hati, support dan penyemangat kehidupan selama hampir 7 tahun ini sehingga semangat selalu mengalir dalam diri penulis untuk menjalani kehidupan ini.

6. Pegawai BP.Indonesia, Bapak Kuntadi sebagai pembimbing penulis selama pengambilan data di perusahaan, kak Dumex Pasaribu, kak Erik, kak Samuk Konyorah, kak Yanto Kambu dll yang telah membantu penulis selama di perusahan, khususnya tim doa sore yang selalu mendoakan dan teman sherring selama di perusahaan.

vi 7. Dosen-dosen Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta yang telah banyak

memberikan ilmunya kepada penulis yang tiada ternilai harganya.

8. Pegawai Tata Usaha Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam urusan administrasi di Jurusan

9. Teman-teman di “PANGLIMA” khususnya Maria Auresti Kefi yang selalu membantu dan yang selalu saling menyemangati. Tidak lupa teman-teman yang lain Ria, Nita, Puput, Tria, Rima, Laidy, Septi, Lumi, Agnes, Widi, Leni, Dian Ps, Dian insani, Sari (Caie), Yudis, Endah, Ratri, Eli, Triyarso, Jendri, Firman (sotoy), Ade, Nana, Agus, Dany (Curup), Simon, Bima, Rahmat, Ryan, Hasan, Anas, Danny Satrio (ryon), Iqbal (Ogebego), Heru Pratama, Supannoto, Kharisma.W.E (Moyo), Wiwid (Gondes), Mangun, Yanuar A.R (Komting05), Dito, Memet, Yusron, Tomi, Wonkdan, Bimo, Aca, Angga (Bontet), Isa, Jono, Handi, Patrik, Irfan (kepleh), Bagus (kodok), Ayat, Adit, Dany DK, Kusnan, Agung, Rudi, Gilang, Boker, Bokep dan teman-teman TG05 lainnya, dan maaf bagi yang belum disebutkan karena halaman dan tenaga terbatas.

10. Teman-teman di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta, PANGEAAAAA…

vii

ABSTRAK

Lapangan “JULIA” secara umum termasuk ke dalam Cekungan Bintuni yang merupakan wilayah operasi PT. BP. Tangguh Indonesia dengan daerah lokasi pemboran Liquified Natural Gas (LNG) Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat.

Reservoar yang menjadi target penelitian adalah lapisan batugamping yang termasuk dalam Formasi Kais yang berumur Miosen Tengah. Berdasarkan analisis data log pada kelima sumur, lingkungan pengendapan daerah telitian berupa lingkungan laut dangkal.

Formasi Kais ini merupakan zona prospek untuk tempat terakumulasinya hidrokarbon, karena memiliki permeabilitas yang baik dan porositas yang baik (porositas primer yaitu berupa interkristalin maupun porositas sekunder yaitu vuggy porosity). Kandungan hidrokarbon pada lapisan batugamping Formasi Kais berupa gas.

Berdasarkan analisis data seismik, struktur yang berkembang pada daerah telitian adalah antiklin serta terdapat struktur sesar normal yang berarah utara-selatan.

Hasil analisis kuantitatif diperoleh harga rata-rata porositas (Ф) sebesar (0,072) 7.2%, sedangkan harga rata-rata Saturasi Water (Sw) sebesar (0,64) 64%. Zona Gas Water Contact (GWC) terletak pada interval 2908-2909 meter.

Hasil dari penelitian ini diperoleh peta bawah permukaan (subsurface mapping) antara lain: Peta Top Struktur, Peta Bottom Struktur, Peta Gas Isopach Outline, Peta Isopach Limestone, Peta Overlay Gas Isopach Outline dan Isopach Limestone dan Peta Net Pay.

Berdasarkan hasil perhitungan volume hidrokarbon pada Formasi Kais, dengan metode volumetric diperoleh hasil volume bulk pada Blok I sebesar 511.975acre-ft dan volume gas mula-mula (IGIP) adalah 2,2 MMSCF. Sedangakan volume bulk pada

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . . . ……. i

HALAMAN PERSETUJUAN . . . . . . ii

HALAMAN PERSEMBAHAN . . . . . . iii

KATA PENGANTAR . . . .. . . iv

UCAPAN TERIMA KASIH . . . . . . .. . . . v

ABSTRAK . . . . . . .. . . vii

DAFTAR ISI . . . . . . .. . . .. . . viii

DAFTAR TABEL . . . . .... . . ……… xiii

DAFTAR GAMBAR . . . . . . .. . . xiv

DAFTAR LAMPIRAN . . . . . . ….. . . xvi

BAB 1. PENDAHULUAN . . . . . . 1

1.1. Latar Belakang Penelitian . . . . . . ………… 1

1.2. Rumusan Masalah . . . . . . ……….. 2

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.. . . …….. . . …... 3

1.4 Batasan Masalah ………. 3

1.5. Waktu dan Lokasi Penelitian . . . . . . . . . ……. 4

1.6. Hasil yang diharapkan. . . ….. . . …. ……… 5

1.7 Manfaat Penelitian. . . …. ……… 5

BAB 2. METODOLOGI PENELITIAN . . . 6

2.1. Metodologi Penelitian . . ... . . ……. . 6

ix

2.2.1 Tahap Pendahuluan. . . .. . . ………. . 6

2.2.2 Tahap Pengumpulan Data ………... . . ….……….. . 7

1. Data primer a. Data log …………..…. . . . ………... . 7

b. Data seismik ……….... . . . ………... … 7

c. Data cutting …...……... .. . . ………..…... . 7

2. Data sekunder dan data pendukung lainnya. . ...….. 7

a. Data petrofisik ………. 7

b. Data pendukung ……….. 8

2.2.3 Tahap Analisa dan Interpretasi Data.. . . ………….. . 8

2.2.4 Tahap Evaluasi ………. 10

2.2.5 Tahap Penyusunan Laporan ……… 10

BAB 3. TINJAUAN GEOLOGI REGIONAL . . . . .. . . …..…….. . . 12

3.1 Geologi Regional Papua Barat ……….. .. …… 12

3.1.1 Kerangka Tektonik Regional ……….. ... 14

3.2 Stratigrafi Regional ………... 18

3.3 Stratigrafi Daerah Telitian ……….. 22

3.4 Sistem Petroleum Cekungan Bintuni ………. 23

3.4.1 Batuan Induk (Source Rock)………... 23

x

3.4.3 Migrasi ……… 24

3.4.4 Perangkap (Trap) ………. 24

3.4.5 Batuan Penutup ……… 25

BAB 4. DASAR TEORI ………. 26

4.1 Reservoar Batuan Karbonat ………. 26

4.1.1 Batuan Karbonat ……….. 26

4.1.2 Fasies dan Lingkungan Pengendapan ………. 27

4.1.3 Klasifikasi Batuan Karbonat ……….. 27

4.2.Tinjauan Umum Wireline Log………...………. 30

4.2.1. Bagian-Bagian Log ………..……… 30

4.2.2. Macam-Macam Log Mekanik………. 32

4.2.3 Analisis Petrofisik ………. 36

4.3 Korelasi Log ……… 40

4.4 Seismik ……… 43

4.5 Pemetaan Bawah Permukaan ……….. 46

4.5.1 Prinsip Penggambaran Garis Kontur ……… 47

4.5.2 Pembuatan Peta Bawah Permukaan ……… 48

4.6 Perhitungan Cadangan Hidrokarbon ……….. 49

BAB 5. PENYAJIAN DATA . . . …………... . . …….. 53

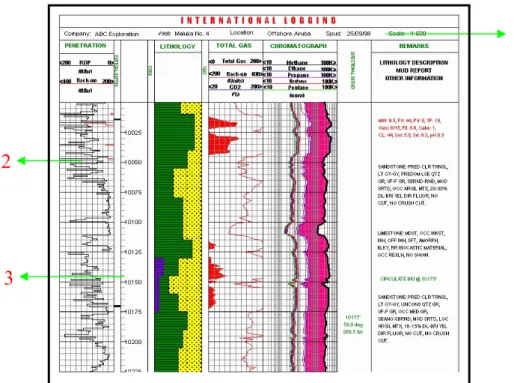

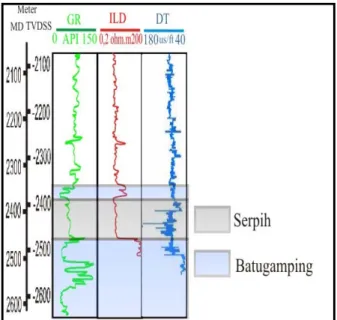

xi 5.1.1 Data Log………... 53 5.1.2 Data Seismik………..………... 55 5.1.3 Data Cutting ………..…….. 56 5.1.4 Data Petrofisik ………. 57 5.2 Data Sekunder…………..……….……... 58

5.2.1 Jurnal-Jurnal Perusahaan dan Laporan Hasil Produksi …… 58

5.2.2 Data Bgi ………. 58

BAB 6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN . . . …………... . ... 59

6.1 Analisis Data Cutting ……….….…………...……… 59

6.2 Analisa Data Log (Wireline Log) ……….. 60

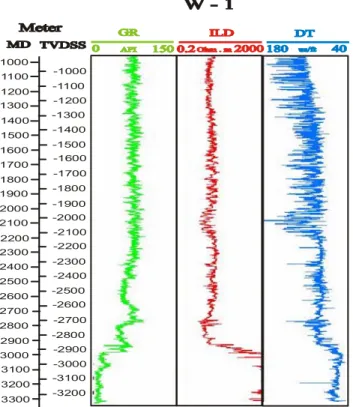

6.2.1 Analisis Kualitatif ………. ………… …… 61 6.2.1.1 Sumur K-1 ……… ... 61 6.2.1.2 Sumur A-1 ……….……….……..…… 62 6.2.1.3 Sumur W-1 ……… 63 6.2.1.4 Sumur T-1 ………. 64 6.2.1.5 Sumur JS-1 ……… 65 6.2.1.6 Kandungan Fluida ………. 66 6.2.2. Korelasi Sumur ………...………. 67 6.2.2.1 Korelasi Struktur… ... 68 6.2.2.2 Korelasi Stratigrafi ... 69 6.2.2. Analisis Kuantitatif …………...……….……..……. 70

xii 6.3.1 Penarikan Picking Horison ………..……… …… 75

6.4 Analisis Geologi Bawah Permukaan..…….….………...……..… 81 6.4.1 Peta Top Struktur Formasi Kais …..……….……… …… 82

6.4.2 Peta Bottom Struktur Formasi Kais …..……….……… … 83 6.4.3 Peta Gas Isopach Outline …………...……….……… …… 84 6.4.4 Peta Isopach Limestone …..…………...…….……… …… 84 6.4.5 Peta Net Pay ……… …..……….……… …… 86

6.5 Perhitungan Cadangan Hidrokarbon ...…….….………...…….. 86 BAB 7. KESIMPULAN . . . ………..…... . . …………. 90

DAFTAR PUSTAKA. . . ……….. .. . . ………..…... . . … 91 LAMPIRAN . . . ……….. .. . . . …………. . ………..…... . . … 93

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sistem petroleum Cekungan Bintuni (modifikasi penulis) …………. 25

Tabel 4.1 Klasifikasi batuan karbonat berdasarkan komposisi (Folk,1959).. 29

Table 4.2 Klasifikasi batuan karbonat Menurut Dunham (1962) ..………….. 28

Table 4.3 Klasifikasi pemerian porositas (Koesoemadinata, 1980) ..……….. 38

Tabel 6.1 Data perhitungan petrofisik sumur W-1 dalam menentukan kandungan fluida……..………..……. 67

Table 6.2 Data top Formasi Klasafet (sebagai datum pada korelasi stratigrafi).. 69

Tabel 6.3 Sonic Velocities and interval times (after sclumberger,1972) ……... 72

Table 6.4 Data checkshot sumur MS-1 sebagai pengikat sumur terhadap data seismik ………. 76

Table 6.5 Data top Formasi Kais setiap sumur ……….. 82

Table 6.6 Data bottom Formasi Kais setiap sumur ………..… 84

Table 6.7 Ketebalan batugamping pada Formasi Kais ……… 85

Table 6.8 Perhitungan volume bulk pada Blok I ………... 87

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Telitian Lapangan “JULIA” di Teluk Bintun………. 4

Gambar 2.1 Diagram Alir Metode Penelitian……….……… 11

Gambar 3.1 Peta Geologi Regiona Kepala Burung (Dumex, dkk 2007 ,BP Indonesia)………... 13

Gambar 3.2 Stratigrafi Regional Papua Barat (Modisfikasi dari Edward Syafron dkk 2008dan Thomas W Perkins & Andrew R.Lvsey 1993)….…… 21

Gambar 3.3 Stratigrafi Daerah Telitian Lapangan “JULIA” Cekungan Bintuni (Modisfikasi penulis) ……….…… 23

Gambar 4.1 Contoh Bagian-Bagian dari Log Mekanik ... 31

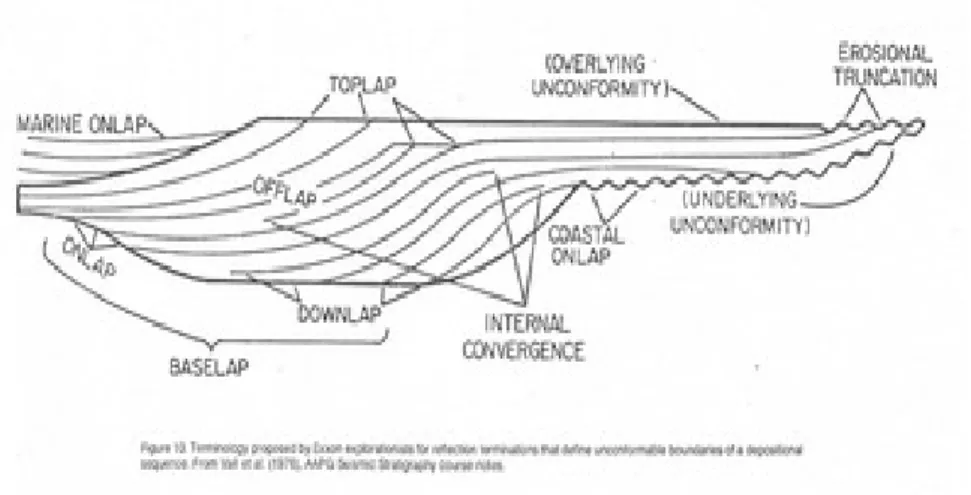

Gambar 4.2 Terminasi reflector seismic (Allen,1999) ……….. 46

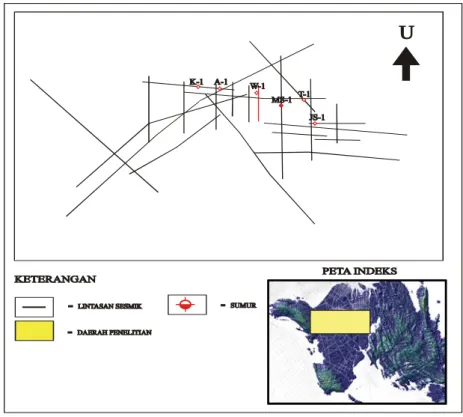

Gambar 5.1 Basemap sumur lapangan “JULIA” (BP.Indonesia)………. 54

Gambar 5.2 Contoh log sumur W-1……… 54

Gambar 5.3 Basemap line seismic (BP Indonesia)……… 55

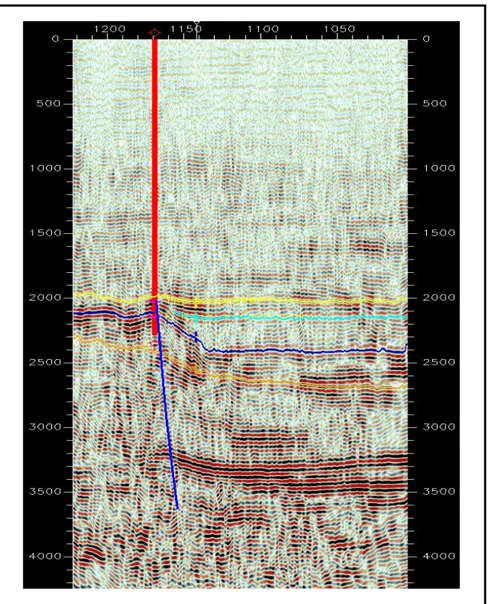

Gambar 5.4 Contoh seismik yang melewati sumur W-1 ……….. 56

Gambar 5.5 Data cutting pada sumur JS-1 ……….. 57

Gambar 6.1 Interpretasi log pada sumur K-1 ………. ………. 61

xv

Gambar 6.3 Interpretasi log pada sumur W-1 ………. 64

Gambar 6.4 Interpretasi log pada sumur T-1 ………. 65

Gambar 6.5 Interpretasi log pada sumur JS-1 ..………. 66

Gambar 6.6 Korelasi stratigrafi pada lapangan “JULIA”……….. 68

Gambar 6.7 Korelasi stratigrafi pada lapangan “JULIA”……….. 70

Gambar 6.8 Interpretasi picking horizon pada lintasan seismik yang melewati sumur MS-1……… 76

Gambar 6.9 Interpretasi picking horison pada lintasan seismik yang melewati sumur K-1 dan A-1 ………..…….. 79

Gambar 6.10 Hasil interpretasi seismik secara stratigrafi maupun struktur pada lapangan “JULIA”……… 80

Gambar 6.11 Peta struktur waktu (time structure map) lapangan”JULIA”… … 81

Gambar 6.12 Peta top struktur Formasi Kais lapangan “JULIA”……… 83

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lintasa Seismik dan Sumur……..………... Lampiran 2. Peta Top Struktur Formasi Kais……….……….…….... Lampiran 3. Peta Bottom Struktur Formasi Kais….………... Lampiran 4. Peta Gas Isopach Outline .………... Lampiran 5. Peta Isopach Limestone……… Lampiran 6&7. Peta Overlay Gas Isopach dan Isopach Limestone………. Lampiran 8. Peta Net Pay ……….…….………. Lampiran 9. Peta Struktur Waktu Top Reservoar (Top Formasi Kais)……..……. Lampiran 10. Korelasi Struktur ………..……….…. Lampiran 11. Korelasi Stratigrafi ……….……… Lampiran 12 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur K-1 dan A-1 ………….. Lampiran 13 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur W-1……….. Lampiran 14 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur MS-1 ……… Lampiran 15 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur T-1 ……… Lampiran 14 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur JS-1 ………..…… Lampiran 15 Interpretasi Seismik yang Melewati Sumur K-1,A-1,MS-1 & JS-1… Lampiran 16. Hasil perhitungan petrofisik Sumur A-1 dan W-1 .………

1

`BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangGas bumi sampai saat ini masih merupakan sumber energi utama dan sangat dibutuhkan guna menggerakkan roda pembangunan nasional, Kehadirannya telah membawa kemajuan dan keuntungan yang pesat untuk menunjang kebutuhan industri di Negara kita maupun dunia ini. Oleh karenanya, usaha untuk mengeksplorasi maupun mengeksploitasi gas bumi semakin ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi.

Puji syukur kepada Tuhan, PT. BP Tangguh Indonesia dengan lokasi pemboran Liquified Natural Gas ( LNG ) Tangguh di Teluk Bintuni Papua Barat merupakan salah satu perusahaan swasta dan pemerintah yang bergerak di bidang pertambangan gas alam cair dan memiliki peran penting dalam memasok kebutuhan gas di wilayah Asia Pasifik. Telah menyediakan fasilitas bagi mahasiswa Teknik Geologi untuk menimba ilmu dan memperluas pengalaman berhubungan dengan bidang yang ditekuni serta memperluas pengalaman dalam mempelajari proses eksplorasi di sekitar daerah operasi LNG Tangguh. Kesempatan baik ini akan digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi kelulusan sarjana Strata-1 (S-1) di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini mahasiswa Teknik Geologi dapat belajar untuk melakukan pemetaan bawah permukaan dan perhitungan cadangan berdasarkan data log dan data seismik didalam kegiatan eksplorasi gas alam cair. Hal ini dilakukan karena, peta bawah permukaan adalah alat bantu bagi ahli geologi baik pada saat eksplorasi, eksploitasi maupun produksi untuk menghitung cadangan yang lebih terperinci. Tujuan dari pemetaan bawah permukaan ini sendiri yakni untuk melihat kondisi bawah permukaan, sehingga dapat membantu untuk menentukan bentukan lapisan yang prospek di bawah permukaan bumi sehingga dapat ditentukan seberapa besar cadangan hidrokarbon yang dapat dioptimalkan. Disamping itu, diharapkan dengan adanya data log, pola–pola atau kurva–kurva log dapat mengetahui jenis litologi, lingkungan pengendapan, jenis fluida

2 dan nilai petrofisik yang terdiri dari saturasi air dan nilai porositas, yang terpenting dapat mengetahui cadangan hidrokarbon pada Formasi Kais. Hal ini dimaksudkan karena dengan adanya eksplorasi gas alam cair pada Formasi Kais dapat menunjukan bahwa formasi yang diteliti merupakan reservoir yang baik dan sangat prospek hidrokarbon atau tidak. Sehinggga nantinya mahasiswa Teknik Geologi tidak asing dengan pengolahan data bawah permukaan yang digunakan oleh perusahaan pertambangan gas alam cair pada umumnya.

Formasi Kais sebagai lapisan telitian dipilih karena lapisan ini disusun oleh litologi batugamping, dimana batugamping ini dianggap baik sebagai reservoar, dilihat dari umurnya yaitu Miosen Tengah. Disamping itu, lapangan “ JULIA “ sendiri salah satu lapangan eksporasi gas milik LNG Tangguh yang sampai saat ini beroperasi. Oleh sebab itu, adapun judul dalam penelitian ini yaitu PEMETAAN BAWAH PERMUKAAN DAN PERHITUNGAN CADANGAN PADA FORMASI KAIS BERDASARKAN DATA LOG DAN DATA SEISMIK, DI LAPANGAN “JULIA”, CEKUNGAN BINTUNI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa saja litologi penyusun Formasi Kais?

2. Bagaimana penyebaran litologi secara lateral dan vertikal berdasarkan korelasi yang dilakukan?

3. Apa lingkungan pengendapan Formasi Kais ?

4. Bagaimana nilai petrofisik yang terdiri dari porositas dan saturasi air berdasarkan pembacaan kurva log pada Formasi Kais ?

5. Bagaimana kondisi bawah permukaan berdasarkan peta bawah permukaan (peta top structure, bottom structure, isopach limestone, dan net pay oil/gas) ?

3 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dibangku perkuliahan. Mengetahui evaluasi cadangan hidrokarbon pada daerah telitian dengan melakukan pemetaan bawah permukaan di daerah telitian dan disajikan dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Disamping itu, memenuhi salah satu persyaratan kurikulum Program Strata 1 (S-1) pada Jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui jenis dan penyebaran litologi Formasi Kais data log. 2. Mengetahui lingkungan pengendapan Formasi Kais

3. Mangetahui kandungan fluida pada setiap sumur.

4. Mengetahui nilai porositas dan saturasi air berdasarkan perhitungan petrofisik pada Formasi Kais

5. Mendapatkan peta Struktur waktu, peta Top struktur,peta bottom struktur, peta Isopach Limestone dan peta Net Pay

6. Mengetahui jumlah cadangan hidrokarbon Formasi Kais.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah sangat perlu agar penelitian yang dilakukan tidak melebar serta tidak sistematis, dan dengan adanya keterbatasan waktu, maka perlu adanya batasan–batasan tertentu yaitu :

1. Penentuan lapisan telitian atau lokasi area prospek hidrokarbon dibatasi pada litologi batugamping berupa Formasi Kais.

2. Menganalisa pola penyebaran reservoar serta menghubungkan dengan pola lingkungan pengendapan yang berkembang berdasarkan prinsip–prinsip stratigrafi dan sedimentologi.

3. Analisis petrofisik dilakukan melalui interpretasi kualitatif dan kuantitatif data wirelline log diikuti dengan pembuatan peta bawah permukaan.

1. m da A pe .5 Waktu d Waktu maret 2010. ata dilaksan Arkadia E-3, Sement ertambanga Gamba dan Lokasi penelitian Selama w nakan di k , Bagian Ek tara lapan an LNG TA ar 1.1 Lokasi INDON Penelitian ini berlang aktu terseb kantor pusat ksplorasi, Jl gan penel ANGGUH d i telitian lapa NESIA gsung selam but semua p t BP Indon l. TB. Simat itan yaitu di Teluk Bin angan “JULIA ma ± 2 bula pengumpula nesia yang tupang Kav lapangan ntuni, Papua A” di Teluk an yang di an, pengola berlokasi d v 88, Jakarta “JULIA” a Barat (Gam Bintuni LAPAN mulai dari ahan dan in di Perkantor a – Indonesi berada d mbar 1.1). NGAN “JUL 4 januari – nterpretasi ran Hijau ia. di lokasi LIA

5 1.6 Hasil Penelitian Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan saat penelitian yaitu :

1. Memperoleh gambaran terhadap jenis litologi dan penyebaran reservoir berdasarkan data log dan data seismik pada Formasi kais.

2. Mengkorelasikan data sumur sehingga dapat menunjukan kondisi bawah permukaan.

3. Memperoleh gambaran bawah permukaan mengenai distribusi reservoir yang divisualisasikan dalam bentuk peta bawah permukaan berupa peta Struktur waktu, peta Sturktur kedalaman, peta top structure, peta bottom struktur, peta isopach limestone dan peta net pay .

4. Selanjutnya dapat dikembangkan untuk estimasi perhitungan cadangan hidrokarbon yang berada di dalam batuan reservoir secara lebih terperinci.

1.7 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan skripsi ini antara lain adalah: 1. Manfaat Untuk Keilmuan

Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada saat kuliah di lapangan, sehingga mahasiswa dapat menerapkan ilmu geologi yang telah dipelajari sehingga memiliki kompetensi ilmu geologi yang maksimal baik secara langsung didunia pekerjaan.Memberikan informasi tentang pengolahan dan analisis data dan mengetahui proses pengerjaan dalam kerja yang nyata.

2. Manfaat untuk Perusahaan

Dengan dihasil penelitian yang didapatkan seperti distribusi resevoar dan perhitungan cadangan hidrokarbon yang digambarkan dalam peta–peta bawah permukaan, diharapakan akan memberikan informasi penting bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan mengenai pengembang lapangan tersebut serta mampu meningkatkan hasil produksi pada daerah telitian.

6

BAB 2

METODOLOGI DAN TAHAP PENELITIAN

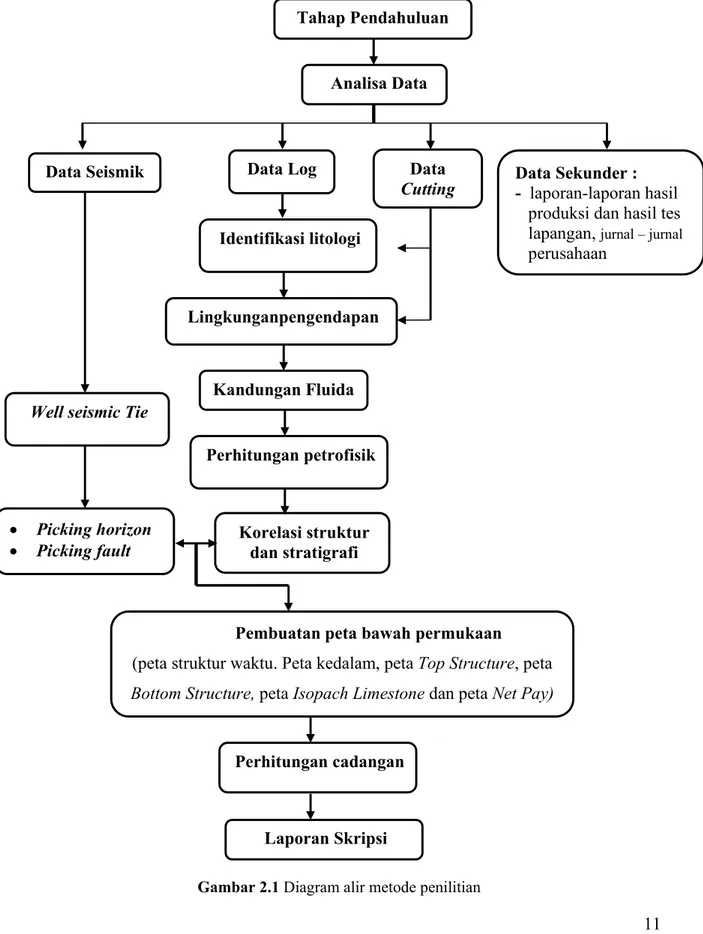

Penelitian ini dilakukan pada lapangan “JULIA”, menggunakan metode pemetaan bawah permukaan yang didukung dengan data log dan data seismik serta data pendukung lainnya. Untuk melakukan penelitian ini ditempuh melalui tahap – tahap yang dilakukan secara berkesinambungan. Berikut merupakan tahap metodologi secara umum (Gambar 2.1).

2.1 Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode deskriptif adalah menjelaskan data–data yang digunakan kemudian dilakukan analisis terhadap data–data tersebut. Untuk mencapai metode tersebut dilakukan beberapa tahapan.

2.2 Tahap Penelitian

Secara umum tahapan penelitian dibagi menjadi empat bagian yaitu tahapan pendahuluan, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis dan interpretasi, tahapan penyusunan laporan. Dimana tahapan–tahapan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa tahap yaitu :

2.2.1 Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan adalah tahap persiapan sebelum melakukan analisis data, meliputi :

1. Penyusunan proposal penelitian dan kelengkapan administrasi

Tahapan ini dilakukan sebelum berangkat ke kantor pusat BP Tangguh di Jakarta, dimana dilakukan persiapan–persiapan yang menunjang penelitian yang meliputi studi pustaka, pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi.

7 2. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan bertujuan supaya dapat menunjang penelitian mengenai geologi regioanal cekungan Bintuni dan lingkungan pengendapan daerah telitian, analisis data log dan pemetaan bawah permukaan, maupun dasar–dasar geologi lainnya yang mendukung dalam melakukan analisis data.

2.2.2 Tahap pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pada saat berada di kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta, data yang diperoleh berupa :

1. Data primer a. Data log

Data log yang digunakan adalah data log sumur Gamma Ray ( GR ), log resisitivity (ILD), log sonic (DT) dari lapangan “JULIA“. Pada lapangan ini sumur yang digunakan ada 6 sumur dalam analisa data log yaitu K-1, A-1, W-1, MS-1, T-1, JS-1.

b. Data seismik

Pada data primer, digunakan pula data seismik pada lapangan “JULIA”. Data seismik ini akan diperoleh peta struktur waktu yang kemudian akan di konversikan ke peta struktur kedalaman.

c. Data Cutting

Data cutting atau data serbuk bor yang di peroleh terdapat pada satu sumur yaitu sumur JS-1. Data serbuk bor ini nantinya akan dipergunakan dalam menginterpretasikan litologi serta lingkungan pengendapan dari daerah telitian. d. Data Petrofisik

Untuk menganalisa petrofisik dari data log menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Excel 2007. Dari data petrofisik akan diketahui nilai porositas (ø) dan kejenuhan air (Sw) yang selanjutnya akan menjadi parameter dalam perhitungan cadangan.

8 2. Data Sekunder dan data pendukung lainnya

a. Data pendukung

Untuk data pendukung lainnya, berupa data well file report (final well report, final geological report, hydrocarbon source profil) dan referensi–referensi peneliti terdahulu yang diberikan oleh perusahan. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat memahami dan mengetahui kondisi geologi regional daerah yang ditelitian.

2.2.3 Tahap Analisis dan Interpretasi Data

Tahap analisis dan interpretasi data ini harus melewati beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil berupa cadangan hidrokarbon di daerah telitian. Tahap ini meliputi :

1. Interpretasi log sumur

Berdasarkan data log sumur dapat dilakukan analisa kualitatif yang meliputi litologi, interpretasi lingkungan pengendapan dan interpretasi fluida. Umumnya untuk menentukan jenis litologi suatu lapisan dilakukan dengan menggunakan log. Jenis kurva log yang sangat berperan untuk menentukan litogi suatu lapisan biasanya menggunakan log Gamma Ray (GR), log Resistivity dan log Porosity. Hal ini dapat diinterpretasi berdasarkan pola–pola deflaksi dan bentukan log.

Interpretasi lingkungan pengendapan dilakukan dengan cara melihat pola-pola umum yang terbentuk oleh kurva GR pada daerah telitian. Log sumur memiliki beberapa bentuk dasar yang bisa mencirikan karakteristik suatu lingkungan pengendapan.

2. Analisis petrofisik

Analisa petrofisik dilakukan untuk mengetahui nilai porositas dan saturási air dari reservoar. Nilai porositas dan saturasi air akan menunjukan perkembangan yang berkembang dalam suatu reservoar yang berlainan litologinya. Rumus yang digunakan dalam menghitung nilai saturasi air adalah persamaan Indonesia. Rumus ini digunakan karena cenderung memberikan hasil

9 yang optimal. Hasil dari analisa petrofisik ini akan menjadi parameter dalam perhitungan cadangan.

3. Korelasi sumur

Korelasi sumur dilakukan dengan menggunakan type log dari 6 (enam) sumur. Type log yang digunakan merupakan hasil modifikasi dari kurva log Gamma Ray (GR), kurva log Resistivity dan kurva log Sonik.

Korelasi sumur yang dilakukan oleh penulis yakni korelasi stratigrafi dan korelasi stuktur. Korelasi stratigrafi ini dilakukan bertujuan guna mengetahui penyebaran batuan secara lateral, dimana datumnya menempatkan posisi secara stratigrafi berdasarkan umur. Korelasi sumur yang dilakukan oleh penulis yakni didasarkan atas kesamaan umur pada top–top tiap formasi. Sedangkan untuk korelasi struktur datumnya berdasarkan kedalaman atau sea level.

4. Interpretasi seismik ( Picking Horizon )

Data yang digunakan dalam interpretasi seismik ini adalah data seismik refleksi dengan jumlah lintasan sebanyak 23 line seismik. Sebelum melakukan picking horizon, dilakukan penanda sumur pada top–top formasi. Hasil dari penanda sumur ini diplotkan ke data seismik sebagai pengikat sumur terhadap seismik (well to seismic tie).

Hasil dari interpretasi ada dua yaitu interpretasi stratigrafi dan struktur. Pada interpretasi stratigrafi, dilakukan penarikan horison. Horison yang dipilih oleh penulis hanya 5 yaitu basement, top Formasi Kais, base Formasi Kais, top Formasi Klasafet, dan horizon yang menampakan adanya Onlap, hal ini bertujuan supaya analisa yang dilakukan nantinya tidak meluas dan hanya terfokus pada kedua formasi yaitu Formasi Kais dan Formasi Klasafet. Dari hasil interpretasi seismik ini, selanjutnya dilakukan pembuatan peta struktur waktu (time structure map).

10 5. Pemetaan Bawah Permukaan

Tujuan utama pembuatan peta bawah permukaan untuk melihat keadaan bawah permukaan secara lateral. Pemetaan bawah permukaan ini dilakukan berdasarkan hasil dari analisa dan pengolahan data log sumur sebelumnya. Peta-peta yang dihasilkan berupa Peta-peta top structure, Peta-peta bottom structure, Peta-peta isopach limestone dan peta net pay .

6. Perhitungan Cadangan Hidrokarbon

Perhitungan cadangan hidrokarbon didalam reservoir dihitung menggunakan cara volumetric. Pada metode ini perhitungan didasarkan pada persamaan volume, data–data yang menunjang dalam perhitungan cadangan ini adalah porositas dan saturasi hidorkarbon. Untuk menghitung volume bulk (Vb) reservoir dibutuhkan data berupa peta net pay dan alat planimeter, dimana alat planimeter ini akan dapat mengukur luas masing– masing kontur ketebalan yang ada pada peta net pay. Untuk menghitung volume reservoir, ditentukan dengan dua cara, yaitu cara pyramidal dan cara trapezoidal. Setelah volume bulk (Vb) diperoleh maka selanjutnya menghitung original oil in place (OOIP) dan original gas in place (OGIP).

2.2.4 Tahap Evaluasi

Pada tahap ini hasil dan interpretasi data dari setiap tahapan, dievaluasi lagi untuk kemudian direvisikan guna mendapatkan hasil akhir yang maksimal.

2.2.5 Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penulisan laporan dilakukan selama penelitian berlangsung. Agar mendapatkan susunan laporan yang sistematis dan mudah dibaca oleh para pembaca, maka penyusunan laporan ini dibagi dalam beberapa bab, yaiut : Bab 1. Pendahuluan, Bab 2. Metodologi, Bab 3. Tinjauan Geologi Regional, Bab 4. Dasar Teori, Bab 5. Penyajian Data, Bab 6. Analisa dan Pembahasan, dan Bab 7. Kesimpulan

11

Gambar 2.1 Diagram alir metode penilitian

• Picking horizon • Picking fault

Tahap Pendahuluan

Pembuatan peta bawah permukaan

(peta struktur waktu. Peta kedalam, peta Top Structure, peta Bottom Structure, peta Isopach Limestone dan peta Net Pay)

Well seismic Tie

Data Seismik Data Log Data Sekunder :

- laporan-laporan hasil produksi dan hasil tes lapangan, jurnal – jurnal

perusahaan Analisa Data Perhitungan petrofisik Korelasi struktur dan stratigrafi Lingkunganpengendapan Identifikasi litologi Laporan Skripsi Perhitungan cadangan Data Cutting Kandungan Fluida

12 BAB 3

TINJAUAN GEOLOGI REGIONAL

3.1 Geologi Regional Papua Barat

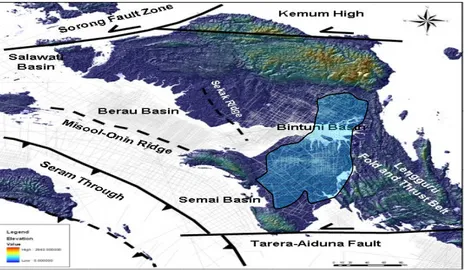

Secara geografis Papua dibagi menjadi 3 komponen besar yaitu bagian Kepala Burung (KB), Leher Burung dan Badan Burung. Cekungan Bintuni berada di daerah Teluk Bintuni–Papua Barat, tepatnya terletak di bagian Kepala-Leher Burung.

Fisiografi Papua Barat mengalami deformasi pada umur Tersier Akhir, pada masa ini terjadi proses transgresi yang besar yang berarah Baratdaya dan berakhir pada New Guinea Mobile Belt sehingga berbentuk Kepala dan Leher Burung.

Tatanan Geologi daerah KB dibentuk oleh adanya kompresi pada umur Paleogen tepatnya Oligosen–Resen. Kompresi ini disebabkan karena adanya oblique convergent antara Lempeng Australia yang bergerak ke arah N-W dan Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah S-E (Dow dan Sukamto, 1984).

Struktur elemen penting yang berada di daerah KB (Gambar 3.1), antara lain : 1. Sesar Sorong, terletak di sebelah Utara

Sesar Sorong adalah salah satu sesar mayor yang terletak di sebelah utara KB, dengan arah sesar berarah Timur-Barat. Jenis Sesar Sorong ini yakni sesar mendatar kiri (left-lateral strike-slip fault)

2. Sesar Tarera Aiduna, terletak di sebelah Selatan

Sesar Tarera Aiduna juga merupakan sesar mayor yang berada di daerah KB dimana sesar ini terletak di sebelah selatan dengan arah sesar Barat- Timur.

3. Lengguru Fold–Belt ( LFB ), berada di sebelah Timur

LFB merupakan serangkaian antiklin yang mempunyai arah umum NW-SE , yang kemudian terangkat ketika terjadi proses oblique convergen antara Lempeng Pasifik–Australia. Di sebelah selatan, LFB ini dipotong oleh Sesar Tarera Aiduna. Pada saat LFB ini terbentuk, mengakibatkan adanya penurunan (subsidance) sehingga mengalami sedimentasi pada cekungan. LFB sebagian

13 besar tersusun atas kelompok New Guinea Limestone (NGL) yang mengisi Cekungan Bintuni.

4. Seram Through, berada disebelah barat.

Palung Seram berada di sebelah Baratdaya KB. Sesar ini terbentuk akibat adanya konvergen lempeng Australia.

Cekungan Bintuni merupakan cekungan dengan luas ±30.000 km2 yang cenderung berarah utara–selatan dengan umur Tersier Akhir yang berkembang pesat selama proses pengangkat LFB ke timur dan Blok Kemum dari sebelah utara. Cekungan ini di sebelah timur berbatasan dengan Sesar Arguni, di depannya terdapat LFB yang terdiri dari batuan klastik berumur Mesozoik dan batugamping berumur Tersier yang mengalami perlipatan dan tersesarkan.

Di sebelah barat cekungan ini ditandai dengan adanya tinggian struktural, yaitu Pegunungan Sekak yang meluas sampai ke utara, di sebelah utara terdapat Dataran Tinggi Ayamaru yang memisahkan Cekungan Bintuni dengan Cekungan Salawati yang memproduksi minyak bumi.

Di sebelah selatan, Cekungan Bintuni dibatasi oleh Sesar Tarera–Aiduna, sesar ini paralel dengan Sesar Sorong yang terletak di sebelah utara KB. Kedua sesar ini merupakan sesar utama di daerah Papua Barat.

14 3.1.1 Kerangka Tektonik Regional

KB dibentuk oleh adanya kompresi pada Paleogen tepatnya kala Oligosen-Resen. Kompresi ini disebabkan karena adanya oblique converent antara Lempeng Australia yang bergerak ke utara dengan Lempeng Pasifik.

Cekungan Bintuni merupakan cekungan berumur Tersier, berkembang pesat selama Plio-Pleistosen yang diikuti dengan pembentukan LFB yang berada di sebelah timur dan Blok Kemum sebelah utara.

Berdasarkan stratigrafi Cekungan Bintuni, dapat dibagi dalam beberapa tahapan tektonik yaitu

1. Tahapan pemisahan Gondwana dan Asia

2. Tahapan tumbukan Lempeng Australia dan Pasifik 3. Tahapan pembalikan zona subduksi.

1. Tahapan Pemisahan Gondwana dan Asia

Tahapan pemisahan Gondwana dan Asia berlangsung pada umur Paleozoikum Akhir, dibagi menjadi 3 periode pengendapan pre-rift, syn-rift, post-rift.

a. Pre- Rift (Paleozoikum)

Batuan dasar dari daerah KB terdiri dari sedimen pada umur Silur–Devon yang kemudian terlipat dan mengalami metamorfisme. Kegiatan sedimen ini terus berlangsung sampai umur Karbon-Permian diendapkan Kelompok Aifam yang terdiri dari 3 formasi dari tua–muda yaitu Formasi Aimau, Aifat dan Ainin. Kelompok ini tersebar luas pada bagian KB, tetapi tidak terlihat dipengaruhi oleh metamorfisme melainkan lebih terdeformasi. Pada bagian Tubuh Burung Kelompok Aifam ini setara dengan Formasi Aiduna yang berumur Karbon Akhir-Permian dan terdiri atas batuan silisiklastik serta batubara, dengan lingkungan pengendapan berupa fluvial hingga delta.

Kelompok Aifam ini dapat dikelompokan dalam tahap Pre-rifting yakni proses pengendapan yang tejadi sebelum tahap tektonik (rifting) pada masa Mezosoikum.

15 b. Syn-Rift (Mezosoikum)

Pada Triasik, di daerah KB ditemukan kejadian yang jarang terjadi yakni ditemukan adanya red–beds. Hal ini menandakan sebagian area terekspos atau terangkat ke permukaaan sehingga mengalami oksidasi pada lingkungan yang kering.

Sebagian daerah yang terangkat ini mengakibatkan Cekungan Bintuni mengalami ketidakselarasan (unconformity) antara Permian Akhir dengan Jurasik, dengan demikian selama umur Triasik Cekungan Bintuni tidak terjadi proses sedimentasi (Perkins & Livesey, 1993). Sementara pada beberapa bagian KB terendapkan Formasi Tipuma pada umur Triasik Awal–Akhir.

Sedimen yang diendapkan pada periode rift pada Mezosoikum adalah sedimen Formasi Tipuma. Hal ini ditandai dengan diendapkannya formasi ini pada graben– graben yang terbentuk akibat adanya kegiatan tektonik di sepanjang batas utara Lempeng Australia. Namun periode rifting itu sendiri dimulai pada umur Jurasik, sedangkan Formasi Tipuma berumur Triasik Awal–Akhir, jadi dapat disimpulkan bahwa endapan ini merupakan endapan pertama pada periode rifting.

Setidaknya pada kisaran umur ini terdapat dua komponen utama rifting pada batas Kontinental Australia yaitu pada bagian utara dan bagian baratlaut kontinental Australia. Rifting pada bagian utara diperkirakan dibatasi oleh batas yang kompleks berupa Palung New Guinea, Fold Belt Papua dan Sorong Koor Suture. Sementara rifting yang terjadi pada bagian baratlaut dapat diperkirakan dibatasi oleh Timor Trough hingga Aru Trough.

c. Post-Rift / Passive Margin (Mesozoikum)

Pada umur Jurasik Tengah-Akhir terjadi suatu proses transgresi. Naiknya muka air laut ini terjadi secara global. Hal ini memberikan dampak lokal bagi kondisi geologi di daerah KB. Batupasir yang diendapkan pada umur Jurasik merupakan unit dari endapan laut dangkal yang diendapkan pada saat proses transgresi. Pada proses ini diendapkan Kelompok Kambelangan Bawah yang berumur Jurasik Awal–Akhir. Berdasarkan data Lapangan Wiriagar, Bintuni di atas Kelompok Kembelangan Bawah

16 ini dijumpai pengendapan batulempung berwarna coklat gelap sebagai endapan maksimum transgresi laut.

Disamping itu, pada umur Jurasik merupakan tahapan post–rift / passive margin hal ini ditandai dengan adanya seafloor spreading pada umur Jurasik, hingga terpecahnya Kontinental Australia pada bagian timurlaut menjadi lempeng-lempeng kontinen berukuran kecil (mikro kontinen). Pada masa ini bagian timurlaut Kontinen Australia masih bertindak sebagai passive margin. Kontinental Australia ini diendapkan Kelompok Kambelangan Bawah yang menindih secara tidak selaras sekuen rift (syn-rift) yakni Formasi Tipuma.

Kemudian terjadi proses pengangkatan yang terjadi sepanjang zaman Kapur Awal membentuk apa yang dikenal dengan intra–cretaceous uncorformity (Perkins dan Livsey,1993) sehingga tidak ada proses sedimen pada Kapur Awal pada Cekungan Bintuni. Ketidakselarasan ini muncul memisahkan Kelompok Kembelangan Bawah dengan Kelompok Kembelangan Atas.

Pada umur Kapur Akhir diperkiran terjadi proses extensional rift, sehingga memisahkan KB dengan wilayah Kontinental Australia. Dengan adanya aktivitas ini Formasi Tipuma dan Kelompok Kembelangan mengalami pengangkatan sehingga menghasilkan erosional pada sedimen yang lebih tua atau malah tidak terjadinya proses pengendapan. Kelompok ini diendapakan hingga terjadi pengurangan suplai sedimen pada umur Kapur Akhir sehingga memberikan jalan untuk berkembangnya batuan karbonat (Batugamping New Guinea) pada umur Eosen–Miosen Akhir.

Catatan Batugamping New Guinea terdiri atas: (1) Formasi Waripi (Paleosen), (2) Formasi Faumai (Eosen-Oligosen), (3) Formasi Sirga (Miosen Awal), (3) Formasi Kais (Miosen Tengah).

2. Tahap Tumbukan Lempeng Australia dengan Pasifik (Kenozoikum)

Pada umur Kenozoikum adalah waktu tektonik aktif di daerah KB, sehingga membentuk geografi, struktur geologi dan stratigrafi KB. Pada Kenozoikum Awal (Paleosen–Eosen), kemungkinan bahwa Lempeng KB (mungkin bersamaan Misool,

17 Sula, Buru) menjadi terlepas dari Lempeng Australia–New Guinea. Namun secara umum, daerah KB menjadi lempeng kecil (micro plate), terlepas dari Lempeng Australia–New Guinea pada umur Eosen atau paling lambat Oligosen.

Pada umur Eosen-Oligosen ditandai oleh kemunculan batuan transgresi karbonat Formasi Faumai. Sebuah ketidakselarasan muncul pada kolom stratigrafi dari lapangan Wariagar, Bintuni yang berumur Oligosen Akhir. Pada kolom stratigrafi ketidakselarasan ini justru terjadi lebih awal yaitu pada umur Oligosen Awal. Ketidakselarasan menandakan terjadinya peristiwa kompresi, yang membagi Formasi Faumai dengan Formasi di atasnya (Formasi Sirga dan Kais). Fase kompresi ini terjadi akibat adanya tumbukan antara Lempeng Australia dengan Lempeng Pasifik pada umur Eosen. Pada umur Eosen Akhir Lempeng Australia bergerak ke arah utara dan menyusup sebagai subduksi terhadap Kerak Samudra dari Lempeng Pasifik dan kemudian membentuk busur-busur kepulauan (island arc). Kompresi ini mengakibatkan pembentukan antiklin yang berarah NW-SE dan merupakan pusat berkembangnya kelompok BNG dalam Cekungan Bintuni. Proses subduksi ini terus berlanjut ke arah utara hingga akhirnya kerak samudera dari Lempeng Australia termakan habis (overriding plate) oleh Lempeng Samudra Pasifik. Proses ini berlanjut terus hingga terjadinya tumbukan (collision) pada umur Oligosen antara Lempeng Australia dan busur kepulauan Samudera Pasifik.

3. Tahap Pembalikan Zona Subduksi (Neogen)

Pada Neogen telah terjadi pembalikan arah subduksi. Pada mulanya Lempeng Australia menunjam ke dalam Lempeng Pasifik ke arah utara, tetapi setelah terjadi tumbukan terjadi perubahan arah subduksi, dimana Lempeng Pasifik menunjam ke dalam Lempeng Australia ke arah selatan yang kini dikenal sebagai Palung New Guinea. Berdasarkan tektonik KB, umur penunjaman Palung New Guinea ke arah selatan ini berumur Miosen. Hal ini diperkuat oleh kemunculan pertama sedimen klastik tebal setelah pengendapan BNG Formasi Kais, formasi silisiklastik ini dikenal dengan Formasi Klasafet. Tahap tektonik tumbukan umur ini menghasilkan New Guinea Mobile Belt dan Lengguru Fold Belt, sesar–sesar aktif (Sesar Sorong, Terera dan sebagainya) dan

18 cekungan–cekungan foreland seperti Cekungan Salawati dan Cekungan Bintuni di wilayah KB.

Pada Miosen Akhir–Pleistosen diendapkan sedimen klastik, disebut dengan Formasi Steenkool. Rangkaian formasi ini merupakan tudung (seal) dari Formasi Kais yang merupakan batugamping reservoir. Kemudian terjadi penurunan cekungan, sedimentasi yang cepat dengan kedalaman yang sangat dalam sehingga baik untuk “Kitchen area“ sebagai syarat pembentukan hidrokarbon dari Permian Akhir–Awal Jurasik yang sebelumnya telah terendapkan pada Cekungan Bintuni.

3.2.Stratigrafi Regional

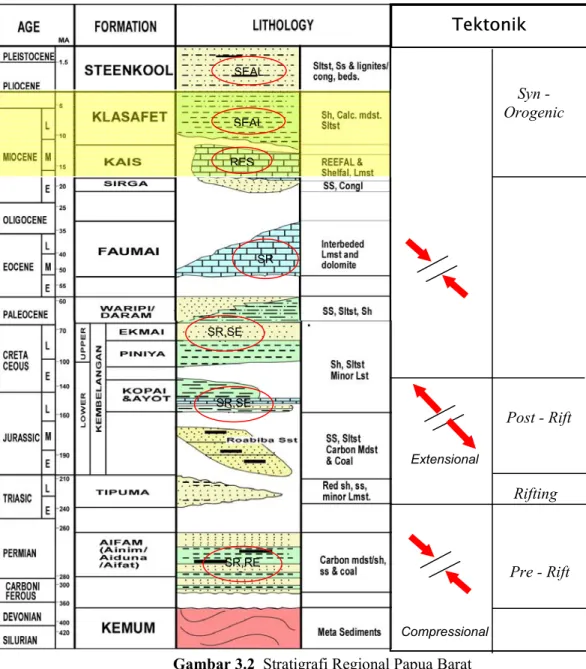

Cekungan Bintuni ini merekam semua aspek sejarah stratigrafi dan peristiwa tektonik Papua khususnya KB yang dimulai pada Paleozoikum-Resen (Gambar 3.2).

1. Formasi Kemum

Formasi Kemum merupakan batuan dasar sekuen turbidit dari Cekungan Bintuni yang diendapakan pada umur Silur–Devon. Formasi ini terangkat di sebelah timurlaut KB dan sepanjang laut timur Leher Burung.

Litologi penyusunnya berupa batulempung, graywackes dan klastik kasar. Formasi Kemum mengalami perlipatan dan intrusi batuan granit plutonik selama umur Devon.

2. Kelompok Aifam ( Formasi Aimau, Formasi Aiduna/Aifat, Formasi Ainim ) Kelompok Aifam diendapakan di atas Formasi Kemum secara tidak selaras pada umur Karbon–Permian Akhir. merupakan hasil transgresi–regresi selama Kapur dengan lingkungan pengendapan berupa fluvial deltaik, paparan hingga laut dangkal.

3 Formasi yang termasuk dalam Kelompok Aifam dari tua–muda dan diendapkan secara selaras yaitu: Formasi Aimau, Formasi Aifat, Formasi Ainim. Litologi penyusun kelompok ini berupa batupasir, lempung dan batubara.

19 3. Formasi Tipuma

Proses regresi yang terjadi selama Permian Akhir terus terjadi sampai Triasik Awal–Jurasik Awal, pada umur ini diendapkan Formasi Tipuma yang terendapkan secara selaras di atas Kelompok Aifam.

Litologi penyusun berupa batupasir dan serpih dan sedikit lapisan batugamping. lingkungan pengendapan di lingkungan laut dangkal.

4. Kelompok Kembelangan (Kembelangan Bawah dan Kembelangan Atas)

Pada umur Jurasik Awal–Kapur Akhir diendapkan Kelompok Kembelangan. Kelompok ini di bagi menjadi 2 dari tua–muda yaitu : Kembelangan Bawah dan Kembelangan Atas.

a. Kembelangan Bawah

Kembelangan Bawah diendapkan pada umur Jurasik Awal–Kapur Awal yang diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Tipuma. Litologi penyusun berupa batupasir, batuan karbonat dan batubara dengan lingkungan pengendapan berupa deltaik hingga laut tertutup. Formasi yang termasuk dalam Kembelangan Bawah yaitu Formasi Kopai dan Ayot.

b. Kembelangan Atas

Kembelangan Atas diendapkan pada umur Kapur Awal–Akhir. Diendapkan secara tidak selaras di atas Kembelangan Bawah. Litologi penyusun Kembelangan Atas berupa batupasir dan batulempung.

Kembelangan Atas terdiri dari tua-muda yakni batugamping Piniya, batupasir Ekmai dan Formasi Jass.

Kembelangan Bawah dan Kembelangan Atas dipisahkan oleh adanya ketidakselarasan yang berumur Kapur Awal atau disebut dengan intra–cretaceous unconformity dan juga merupakan awal dari fase rifting.

20 5. Formasi Waripi

Pada umur Paleosen diendapkan Formasi Waripi yang diendapkan secara selaras di atas Kelompok Kambelangan Atas. Litologi penyusun Formasi ini berupa batupasir, batulempung dan serpih yang merupakan ciri dari endapan lingkungan laut dalam.

6. Kelompok Batu Gamping New Guinea (New Guine Limestone)

Pada Kala Tersier tepatnya umur Eosen–Miosen Tengah diendapkan Kelompok Batu Gamping New Guinea. Pada Akhir Kapur terjadi penghentian suplai detritus klastik ke utara laut Australia, dan terjadi akumulasi karbonat yang merupakan sekuen batugamping yang tebal.

3 Formasi yang termasuk dalam Kelompok Batugamping New Guinea dari tua-muda yakni : Formasi Faumai yang berumur Eosen-Oligosen, Formasi Sirga berumur Miosen Awal dan Formasi Kais berumur Miosen Tengah. Lapisan karbonat ini meluas sepanjang Cekungan Bintuni dengan lingkungan pengendapan berupa shallow-shelf . Kelompok Batugamping New Guinea ini diketahui merupakan batas akhir fase kompresi antara Lempeng Australia dengan Lempeng Pasifik. Merupakan source rock dan reservoir dari Cekungan Bintuni.

7. Formasi Klasafet

Formasi Klasafet diendapakan pada umur Miosen Akhir–Pliosen yang diendapakan secara tidak selaras di atas Formasi Kais. Litologi penyusun dari Formasi Klasafet berupa Serpih. Lingkungan pengendapan dari formasi ini berupa lingkungan lagoon. Berfungsi sebagai seal pada Cekungan Bintuni.

8. Formasi Steenkool

Pada Pliosen Awal-Pleistosen, terjadi tektonik aktif sehingga membentuk Cekungan Bintuni dan Lengguru Fold Belt sehingga diendapkan Formasi Steenkool. Litologi dari Formasi ini berupa batulanau, batupasir serpihan, batulempung, dengan lingkungan pengendapan neritik. Diketahui Formasi ini berperan sebagai tudung (seal).

21

3.3.Stratigrafi Daerah Telitian

Gambar 3.2 Stratigrafi Regional Papua Barat

(Modifikasi dari Edward Syafron dkk 2008 dan Thomas W Perkins & Andrew R.Livsey 1993 )

SR,RE S SR,SE AL SR,SE AL SR RES SEAL SEAL Tektonik Pre - Rift Rifting Post - Rift Syn - Orogenic Extensional Compressional

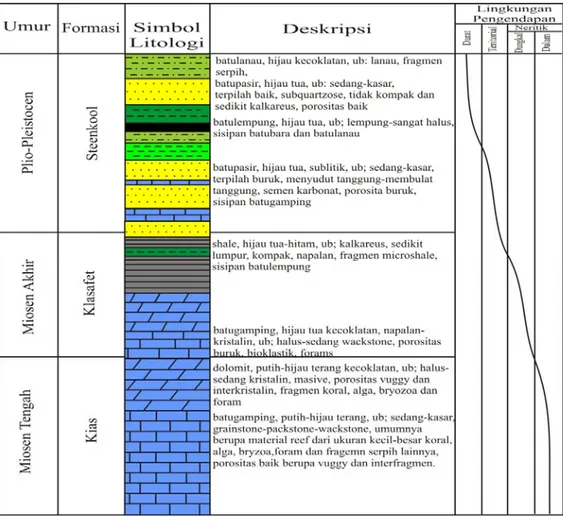

22 Stratigrafi daerah telitian yaitu pada lapang “JULIA” Cekungan Bintuni, terdapat 3 formasi dari tua-muda adalah:

1. Formasi Kais

Formasi Kais adalah formasi yang prospek hidrokarbon pada daerah telitian. Formasi ini disusun atas batugamping grainstone, packstone dan wackstone serta lapisan tipis dolomit. Umumnya batugamping ini merupakan batugamping terumbu (reefal limestone) serta mempunyai porositas yang baik dan berupa porositas vuggy. Juga mempunyai fragmen berupa koral, alga, bryzoa, foram dan fragmen serpih lainnya. Berdasarkan litologi penyusun serta adanya kandungan fosil formasi ini lingkungan pengendapan berupa laut dangkal, berumur Miosen Tengah.

2. Formasi Klasafet

Formasi Klasafet terendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Kais. Formasi ini berumur Miosen Akhir, dengan litologi penyusun berupa serpih dan batugamping serta sisipan batulempung. Lingkungan pengendapan berupa lingkungan laut dalam.

3. Formasi Steenkool

Formasi Steenkool adalah formasi termuda di daerah telitian pada Cekungan Bintuni. Formasi ini berumur Plio-Pleistosen yang terendapakan secara selaras di atas Formasi Klasafet. Dengan litologi penyusun terdiri dari perselangselingan antara batulanau, batupasir dan batulempung juga terdapat sisipan batubara dan batugamping. lingkungan pengendapan berupa lingkungan darat-delta.

23 3.4 Sistem Petroleum Cekungan Bintuni

Cekungan Bintuni, terdapat lima bagian dari system petroleum yang dipengaruhi dengan kondisi geologi regional maupun lokal yang ada pada daerah telitian (Tabel 3.1).

3.4.1 Batuan Induk (source rock)

Batuan induk, adalah batuan yang banyak mengandung bahan-bahan organik sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mengalami pematangan sehingga terbentuk minyak dan gas bumi. Pada daerah telitian, batuan induk pada Cekungan Bintuni adalah

Gambar 3.3 Stratigrafi daerah teilitan lapangan “JULIA” Cekungan Bintuni

24 batugamping pada Formasi Kais berumur Miosen Tengah. Batuan induk ini juga dapat berasal dari batuan yang berumur lebih tua atau Pra-Tersier. Batugamping ini mengandung material organik yang mampu menghasilkan hidrokarbon.

3.4.2 Batuan Reservoar (Reservoir Rock)

Batuan reservoar merupakan batuan yang bersifat porous (berpori-pori) dan kelolosan (permeabilitas) sehingga minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh batuan induk akan disimpan atau diakumulasikan di sini. Batuan reservoar pada Cekungan Bintuni yaitu batugamping pada Formasi Kais berumur Miosen Tengah. Batugamping ini berfungsi sebagai reservoar karena memiliki pori-pori yang baik. Sehingga minyak yg bersumber dari batuan induk dapat terperangkap dab terakumulasi pada batugamping ini.

3.4.3 Migrasi

Migrasi hidrokarbon, merupakan proses perpindahan hidrokarbon dari lapisan induk menuju ke lapisan resevoar untuk dikonsentrasikan didalamnya. Untuk arah migrasi yaitu dari cekungan menuju ke perangkap yaitu suatu perangkap antiklin. Migrasi tersebut melewati suatu adanya sesar normal yang terbentuk pada daerah telitian.

3.4.4 Perangkap (Trap)

Perangkap merupakan bentukan-bentukan yang memungkinkan hidrokarbon terperangkap di dalamnya. Perangkap pada Cekungan Bintuni berupa perangkap struktur yaitu antiklin yang berumur lebih muda dari batuan reservoir diperkirakan berumur Miosen Akhir-pliosen Awal.

3.4.5 Batuan Penutup

Batuan penutup adalah suatu batuan sedimen yang kedap air sehingga hidrokarbon yang ada dalam reservoar tidak dapat keluar lagi. Untuk batuan penutup pada Cekungan Bintuni berupa serpih pada Formasi Klasafet berumur Miosen Akhir

se te erta endapa ersusun atas Tabel 3.1 P an lebih m s perselang-Petroleum si muda yaitu selingan ba isitem Cekun u Formasi atulanau, bat

BA

ngan Bintuni Steenkool tulempungAB 4

(BP.Indones berumur P serta batupasia dan dimo

Plio-Pleisto asir. odifikasi oleh 25 sen yang h penulis)

26

DASAR TEORI

4.1 Reservoar Batuan Karbonat 4.1.1 Batuan Karbonat

Saat ini batugamping merupakan 50% reservoir hidrokarbon dunia. Secara genetis batugamping atau batuan karbonat apapun sangat berbeda dari batuan silisiklastik. Lebih dari 90% sedimen karbonat yg dijumpai terbentuk dengan proses biologis pada lingkungan marine. Distribusi batuan karbonat dikontrol secara langsung oleh kondisi lingkungan yang mendukung perubahan organisme yang mengandung kalsium karbonat. Kondisi lingkungan tersebut meliputi temperature,salinitas,substrat dan kehadiran silisiklastik (Moore,1989).

Ukuran sedimen dan pemilahan pada silisiklastik umumnya digunakan sebagai indikator besarnya energi yang bekerja (angin,gelombang,arus) pada sedimen. Ukuran dan pemilahan pada sedimen karbonat lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika populasi organisme pembentuk. Parameter tekstur lain seperti kebundaran (roundness) pada sedimen karbonat tidak menunjukkan jarak transfortasi atau intensitas proses fisik di tempat pengendapan, tetapi lebih dikontrol oleh bentuk asal organisme.

Ada beberapa patokan untuk menginterpretasi batugamping berdasrkan log sumur:

1. Log Spontaneous Potential (SP)

Mendeteksi lapisan dan perbatasan yang permeable, juga membantu dalam mengestimasi jumlah shale. Perubahan dari shale baseline dalam batuan karbonat menunjukkan pertambahan ukuran butir karbonat.

2. Log Resistivity

Membantu dalam identifikasi porositas, permeabilitas dan jenis fluida. 3. Log Gamma Ray (GR)

Menunjukkan zona mineral radioaktif dalam batuan karbonat yang berasal dari perubahan mineral, mencakup shales, material organik, zona glaukonit, zone pedogenik dan lapisan keras (hardgrounds).

27 4. Log sonic

Mengukur porositas matriks, bukan porositas vuggy dan porositas rekahan, membuat kalkulasi kecepatan sonik untuk porositas vuggy dan rekahan menjadi terlalu rendah. Porositas vuggy dan porositas rekahan dapat dihitung dengan mengurangkan porositas sonik dari porositas total yang terukur dari log neutron/density. Perbedaan porositas ini dinamai Indeks Porositas Sekunder (Secondary Porosity Index) dan dapat dipetakan dalam batuan karbonat.

5. Log Neutron

Mengukur konsentrasi ion hidrogen. Jika dikalibrasi dengan benar, log ini akan mengukur porositas aktual dalam batuan karbonat.

4.1.2 Fasies dan Lingkungan Pengendapan

Batuan karbonat diendapkan diberbagai lingkungan marine, mulai dari garis pantai, lagoon, tepi paparan (platform margin), slope hingga lingkungan laut dalam. Pada setiap lingkungan tersebut berbagai proses sedimentasi terjadi, mulai dari pembentukan, transfortasi, pengendapan sedimen. Proses-proses tersebut melibatkan proses kimia (mis. Pembentukan ooids), proses biokimia (mis. Pembentukan cangkang organisme, pembentukan pelt organic, mikritisasi cangkang oleh algae) dan prosen fisika (mis. Pemecahan cangkang, erosi, transfortasi, dan pengendapan).

4.1.3. Klasifikasi Batuan Karbonat

Klasifikasi batuan karbonat yang dikemukakan oleh antara lain: Folk (1959), Pettijohn (1957), Dunham (1962), dan lain-lain.

1. Klasifikasi yang hanya berdasarkan besar butir, Kalsirudit (besar butir > 2mm), Kalkarenit (besar butir antara 2 mm dan 64 µm) dan Kalsilutit (besar butir < 64 µm).

2. Klasifikasi Folk (1959), didasarkan atas komposisi dari tiga komponen utama (tabel 4.1), yaitu :

28 a. Allochems (partikel atau butiran), merupakan butiran yang berukuran

pasir-kerikil, yang berasal dari sedimen klastik. Termasuk didalamnya adalah oolit, pisolit, onkolit, pellet, fosil dll.

b. Microcrystalline calcite ooze atau Micrite (matriks), merupakan agregrat halus yang berukuran 1-4 mikro, sebagai pembentuk mineral kalsit, terjadi secara biokimia ataupun kimiawi dari presipitasi air laut, terbentuk dalam lingkungan pengendapan dan menunjukan sedikit atau tidak adanya transportasi yang berarti. Hal ini dinyatakan bahwa mikrit (menurut Folk) adalah tidak sama dengan lumpur karbonat (menurut Dunham).

c. Sparry calcite cements atau Sparite, merupakan semen yang mengisi ruang antar butir dan rekahan, ukuran butir halus (0,02-1 mm). dapat terbentuk langsung dari sedimen secara insitu ataupun dari rekristalisasi mikrit.

3. Klasifikasi Dunham (1962), adalah dengan berdasarkan pada tekstur pengendapan (tabel 4.2). Faktor-faktor penting yang menjadi dasar pembagian batuan karbonat menurut Dunham adalah:

a. Butiran didukung oleh lumpur (mud supported) • Jika jumlah butiran kurang dari 10%: Mudstone • Jika jumlah butiran lebih banyak dari 10%: wackstone b. Butiran saling menyangga (grain supported)

• Dengan matriks: Packstone

• Sedikit atau tanpa matriks: Grainstone

c. Komponen yang saling terikat pada waktu pengendapan, dicirikan dengan adanya struktur tumbuhan: Boundstone.

d. Tekstur pengendapan yang tidak teramati dengan jelas: Batugamping kristalin.

4. Klasifikasi Pettijohn (1957-1962), mengklasifikasi batuan karbonat berdasarkan genesanya, yaitu:

a. B ka bi ba b. B ya ko ya c. B ad ka ba Batugamping alsium karb iokimia. Ba atuan karbo Batugamping ang telah ompisisi leb aitu kasirud Batugamping danya prose arakteristikn atugamping Tabel 4.1 Kla Tabel g Autoctho bonat, terbe atugamping onat yang te g Allocthon mengalami bih dari 50% dit, kalkaren g Metasoma es diagenes nya dapat b g dolomit. asifikasi Batu 4.2 Klasifikas onous, yait entuk langs g ini merup erbentuk pad nous atau i proses tr % batuan ka nit dan kalsi

atik, merup sa yang terj berbeda den uan Karbonat b si batuan karb tu batugam sung dari p pakan batua da tempat a batugampin ansportasi arbonat. Co ilutit. pakan batug jadi pada b ngan batua berdasarkan K onat menurut mping yang resipitasi a an karbonat salnya (insi ng detritus, dari tempa ontoh batuga gamping ya batugamping an asalnya. Komposisi (Fo Dunham (196 g terdiri d air laut akib

t yang prim itu). , yaitu batu at lain. M amping allo ang terbentu g, sehingga Contoh do olk, 1959) 62) 29 ari unsur bat proses mer, yaitu ugamping empunyai octhonous uk karena sifat dan lomit dan

4. un se di k (a ku se 4. 1. m in pe 2. .2.Tinjauan Log ntuk pemb eperti litol igunakan u edalaman apakah gas Log urva yang ebuah sumu .2.1 Bagian . Kepala l Sebu mencantumk nstrumen y engukuran, . Kolom lo n Umum W digunakan uatan peta logi, poros untuk meng zona-zona , minyak, a adalah su mewakili ur. n-Bagian L log uah log u kan semua yang dipa skala kurva og (tracks) Wireline Lo untuk mel kontur stu sitas, geom gidentifika produktif atau air), se atu grafik parameter og umumnya informasi akai, kalib a dan inform g akukan kol uktur isopa metri pori si zona-zon f, menentuk erta mempe kedalama r-parameter memiliki yang berh brasi instru masi lain. lerasi zona ch, menent dan perme na produkt kan kandu erkirakan c n (satuan r yang diu judul/kepa hubungan d umentasi, a-zona pros tukan kara ealibilitas. tif, menent ungan fluid adangan hi waktu) da ukur secara ala pada dengan sum komentar-k spektif, sum teristik fisi Data logg tukan keteb da dalam r idrokarbon ari suatu p a menerus bagian at mur, misaln komentar 30 mber data ik batuan ging juga balan dan reservoar . perangkat didalam tas yang nya jenis mengenai

31 Bentuk umum dari log mempunyai lebar dengan ukuran 11 ", terdiri dari satu kolom kedalaman dan beberapa kolom kurva, dimana angka kedalaman membagi sumbu panjang log dengan pembagian skala tertentu .Umumnya terdapat tiga macam kurva, yang dikenal sebagai kolom satu, dua dan tiga dihitung dari kiri kekanan. Kolom kedalaman memisahkan kolom satu dan dua tiap kolom bisa memuat lebih dari satu kurva .Penyajian lain bisa saja terisi dari empat kolom kurva ditambah satu kolom kedalaman, bahkan produk dari komputer FLIC bisa memiliki lebih banyak kolom kurva yang terletak diatas kertas berukuran 22".

3. Skala kedalaman

Satuan kedalaman Bisa dalam kaki (feet) meter sesuai dengan satuan yang digunakan oleh perusahaan minyak .

Log standar memiliki dua skala kedalaman, yang satu digunakan untuk kolerasi yang satu lagi digunakan untuk interpretasi yang rinci, skala 1:1000 atau 1:500 dan skala rinci 1:200.

4.2.2 Macam-macam log mekanik

1

2

3

32 Jenis-jenis yang digunakan antara lain :

1. Log spontaneous potential (SP) 2. Log gamma ray (GR)

3. Log resistivity 4. Log densitas 5. Log neutron 6. Log sonik

1. Log Spontaneous Potential (SP)

Kurva SP merupakan suatu catatan kedalaman dari perbedaan potensial antara elektroda permukaan dengan elektroda yang dapat bergerak di dalam lubang bor. Pada zona lempung, kurva SP menunjukan garis lurus yang disebut "Shale Base Line". Pada formasi yang permeable kurva SP menjauh dari garis lempung. Pada zona permeable yang cukup tebal, kuva SP mencapai suatu garis konstan.

Dalam melakukan evaluasi formasi, log SP digunakan untuk: 1. Menentukan jenis litologi

Batuan reservoir yang permeabel dicirikan dengan adanya defleksi dari garis dasar lempung. Defleksi tersebut dapat positif atau negatif tergantung dari harga tahanan jenis lempur (Rmf) dan tahanan jenis formasi (Rw). Bila harga Rw lebih kecil daripada Rmf maka defleksi kurva kearah kiri (negative) dan sebaliknya. 2. Menentukan kandungan lempung

Dimana :

Vlp : Volume lempung

Sp : Harga kurva SP dari formasi (dibaca pada log) Ssp : Statik SP (defleksi maksimum kurva SP)

2. Log Gamma Ray (GR)

33 Log gamma ray merupakan suatu rekaman nilai dari radioaktifitas alamiah formasi batuan, terutama radiasi yang dihasilkan oleh keberadaan unsur uranium, thorium dan potasium alami (Asquith dan Gibson, 1982). Sebagian besar batuan-batuan mempunyai radioaktivitas tinggi, baik batuan-batuan beku, metamorf dan sedimen. Diantara batuan sedimen-sedimen tersebut, batulempung mempunyai nilai radioaktifitas paling tinggi tetapi tidak semua batulempung mempunyai sifat radioaktif dan tidak semua batuan yang mempunyai sifat radioaktif tinggi adalah batulempung. Sehingga secara umum pada kurva log GR zona lempung akan menunjukkan nilai tinggi. Kuarsa, sebagai komponen dasar penyusun batuan sedimen tidak menunjukkan adanya radioaktivitas dan menyebabkan nilai kurva log GR rendah seperti dijumpai pada batupasir.

Prinsip dari penggunaan log ini secara kuantitatif adalah untuk menentukan volume lempung. Secara kualitatif log ini dapat digunakan untuk korelasi, data pendukung identifikasi fasies dan analisa sikuen, serta identifikasi litologi.

3. Log Resistivitas

Log resistivitas merupakan log elektrik yang digunakan untuk :

• Mendeterminasi kandungan fluida dalam bantuan reservoir (hidrokarbon atau air).

• Mengidentifikasi zona permeable • Menentukan porositas

Tipe-tipe log resistivitas

Ada tipe log yang digunakan untuk mengukur resistivitas formasi yaitu log induksi dan log elektroda.

a. Log Induksi

Log induksi hanya dapat dioperasi pada sumur yang diisi non-sal-saturated drilling muds (Rmf > 3 rw) untuk mendapatkan harga Rt yang akurat.

34 b. Log Elektorada

Tipe-tipe log elektroda antar lain: • Laterlog

Laterlog didesain untuk mengukur Rt. • Microspherically Focused Log (MSFL)

MSFL merupakan log elektroda tipe bantalan yang terfokuskan, digunakan untuk mengukur Rxo (tahanan pada "flushed zone").

• Microlog

Microlog merupakan log elektroda tipe bantalan yang terutama digunakan untuk mendeteksi kerak lumpur. Adanya kerak lurnpur pemboran menunjukkan adanya invasi pada zona permeabel. Zona permeabel dicirikan oleh adanya separasi positif pada microlog (rxo > Rmc).

• Microlateral Log (MLL) dan Proximity Log (PL)

MLL dan PL merupakan log elektroda tipe bantalan terfokuskan yang didesain untuk mengukur Rxo.

4. Log Densitas

Log densitas merupakan suatu tipe log porositas yang mengukur densitas elektron suatu formasi. Karena log densitas dapat mendeterminasi densitas elektron (jumlah elektron per cm3) formasi dihubungkan dengan densitas bulk sesungguhnya (ρb) didalam gr/cc. Harga (ρb) tergantung dari densitas matrik batuan, porositas dan densitas fluida pengisi formasi.

Dalam melakukan evaluasi formasi sumur, log densitas berguna untuk : • Menentukan porositas

Alat-alat pada log densitas dapat mengukur porositas total suatu formasi, baik porositas primer maupun porositas sekunder.

35 Litologi dapat dideterminasikan dengan penggabungan log densitas, netron, dan sonik dalam "cross plot", M-N (AK) atau M/D.

• Identifikasi adanya kandungan gas

Adanya gas dalam suatu formasi, dapat dideteksi dengan menggunakan gabungan log densitas dan log netron. Adanya sparasi positif (rD > 'rN) yang lebar antara log densitas dan log netron menunjukkan kandungan gas.

• Mendeterminasi densitas hidrokarbon

Dengan menggunakan chart CP-10 maka densitas hidrokarbon formasi dapat ditentukan.

Tipe-tipe log densitas antar lain : a. Log Neutron

Log netron merupakan tipe log porositas yang mengukur konsentrasi ion hidrogen dalam suatu formasi. Di dalam formasi bersih porositas diisi air atau minyak, log netron mencatat porositas yang diisi cairan.

Dalam pekerjaan evaluasi log, log netron berguna untuk : • Menetukan porositas

• Identifikasi litologi • Identifikasi adanya gas

b. Log Sonik

Log Sonik merupakan suatu log yang mengukur interval waktu lewat (∆t) dari suatu gelombang suara kompressional untuk melalui satu feet formasi. . Interval waktu lewat (∆t) dengan satuan mikrodetik per kaki merupakan kebalikan kecepatan gelombang suara kompressional (satuan feet per detik). Harga (∆t) tergantung pada litologi dan porositas.

Dalam suatu evaluasi formasi, log sonik berguna untuk : • Menentukan porositas

36 Log Sonik dapat mengukur harga kesarangan primer namun tidak dapat mengukur porositas sekunder.

• Identifikasi litologi

Litologi dapat dideterminasikan dengan penggabungan log densitas, netron dan sonik dalam "cross plot", M-N (AK) atau M/D.

4.2.3 Analisis Petrofisik

Analisis petrofisika adalah hal terpenting untuk mengetahui karakteristik dari lapisan reservoar “A”, dengan analisis ini diketahui besarnya Vshale, porositas, saturasi air, dan resistivitas air.

1. Penentuan Volume Shale (Vsh)

Untuk mendapatkan volume shale terlebih dahulu harus diketahui Gamma Ray Indeksnya (IGR)

Dimana : IGR = Indeks gamma ray Vsh = Volume shale (lempung)

GR log = harga kurva GR formasi (dibaca dari log GR) GR min = harga log GR minimum (zona bersih)

GR max = harga log GR maksimum (lempung)

2. Penentuan Harga Porositas (Φ)

Porositas dapat didefinisikan sebagai persentase rongga dalam batuan dibandingkan dengan volume batuan (Asquith,1982).

Vsh = 0,33 [2(2 x I

37 Dalam penentuan porositas berdasarkan analisis log maka digunakan beberapa jenis log yaitu :

a. Berdasarkan log sonic, (menurut Wyllie,1958)

Dimana : ФS = Porositas sonik zona yang diteliti ∆tlog = interval transit time of formation

(pembacaan kurva DT)

∆tma = Waktu tempuh gelombang suara dalam matriks batuan ∆tf = Waktu tempuh gelombang suara dalam fluida

(fresh mud = 189, salt mud = 185)

b. Berdasarkan log density

Dimana : ρma = Densitas matriks batuan

2.65 untuk batupasir 2.71 untuk batugamping 2.87 untuk dolomit

ρb = Densitas bulk batuan (kenampakan RHOB dari log)

ρf = Densitas fluida

1,0 untuk lumpur tawar 1,1 umtuk lumpur garam