PADA KEGIATAN BIOREMEDIASI DI MEDIA TERCEMAR MINYAK BUMI

SKRIPSI

OWAN SOLU BEAN SIAHAAN 161201064

DEPARTEMEN BUDIDAYA HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

EFEKTIVITAS FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA (FMA) DAN AKAR WANGI (Vetiveria zizanioides) PADA KEGIATAN BIOREMEDIASI DI MEDIA TERCEMAR MINYAK BUMI

SKRIPSI

Oleh:

OWAN SOLU BEAN SIAHAAN 161201064

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kehutanan

Universitas Sumatera Utara

DEPARTEMEN BUDIDAYA HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul : Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) pada Kegiatan Bioremediasi di Media

Tercemar Minyak Bumi Nama : Owan Solu Bean Siahaan

NIM : 161201064

Departemen : Budidaya Hutan Fakultas : Kehutanan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Delvian, S.P., M.P. Dr. Deni Elfiati, S.P., M.P.

Ketua Anggota

Mengetahui,

Prof. Mohammad Basyuni S.Hut., M.Si., Ph.D Ketua Departemen Budidaya Hutan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Owan Solu Bean Siahaan

NIM : 161201064

Judul Penelitian : Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) pada Kegiatan Bioremediasi di Media Tercemar Minyak Bumi

menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Medan, November 2020

Owan Solu Bean Siahaan NIM 161201064

ABSTRACT

OWAN SOLU BEAN SIAHAAN. Effectiveness of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) and Vetiver grass (Vetiveria zizanioides) on Bioremediation Activities in Petroleum Contaminated Media. Supervised by DELVIAN and DENI ELFIATI.

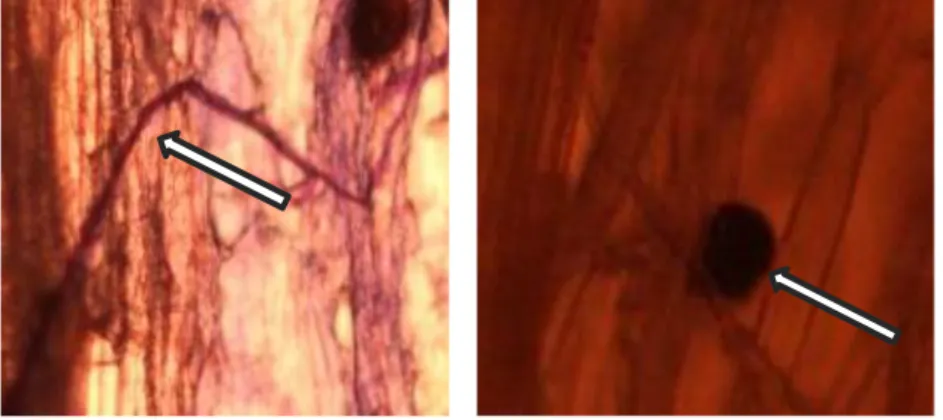

Bioremediation is an alternative technology used to restore polluted land with the help of microorganisms. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are a form of symbiotic mutualism between fungi and plant roots and play a role in bioremediation. Vetiver Grass with large and deep root systems can overcome hydrocarbon bonds. This study aims to determine the effectiveness of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and vetiver grass (Vetiveria zizanioides) in reducing Total Petroleum Hydrocarbons in petroleum contaminated soil. This study used the root staining method to determine root colonization and the Ijah and Upke method to determine the degradation rate of Total Petroleum Hydrocarbon. The results showed that the average percentage of AMF colonization in plant roots was 2.30% which was classified as low. The discovery of infection by mycorrhizae through the roots, namely vesicles and hyphae. The average level of degradation at the end of the observation was 68.91%. Treatment with AMF showed a significant effect on parameters of height gain, number of tillers, percentage of root infection and also percentage of TPH degradation. The treatment of the number of tillers showed a significant effect on height gain, shoot dry weight and root dry weight, while the combination of the two had a significant effect on the parameters of height gain and the percentage of root infection.

Keywords: Bioremediation, Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Vetiver Grass, Total Petroleum Hydrocarbon, AMF Colonization.

ABSTRAK

OWAN SOLU BEAN SIAHAAN. Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) pada Kegiatan Bioremediasi di Media Tercemar Minyak Bumi . Dibimbing oleh DELVIAN dan DENI ELFIATI.

Bioremediasi merupakan alternatif teknologi yang digunakan untuk memulihkan lahan tercemar dengan bantuan mikroorganisme. Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara fungi dengan akar tanaman dan berperan dalam bioremediasi. Akar wangi dengan sistem perakaran yang besar dan dalam dapat menanggulangi ikatan hidrokarbon.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula dan tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) dalam pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon dalam tanah tercemar minyak bumi. Penelitian ini menggunakan metode pewarnaan akar untuk mengetahui kolonisasi akar dan metode Ijah dan Upke untuk mengetahui tingkat degradasi Total Petroleum Hidrokarbon. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pada persentase kolonisasi FMA pada akar tanaman yaitu sebesar 2.30% yang tergolong kategori rendah.

Ditemukannya kolonisasi oleh mikoriza tersebut melalui akar yaitu vesikula dan hifa. Rataan tingkat degradasi di akhir pengamatan adalah 68.91%. Perlakuan pemberian FMA menunjukkan pengaruh nyata pada parameter pertambahan tinggi, jumlah anakan, persentase kolonisasi akar dan juga persentase degradasi TPH. Perlakuan jumlah anakan menunjukkan pengaruh nyata pada pertambahan tinggi, berat kering tajuk dan berat kering akar sedangkan kombinasi keduanya berpengaruh nyata pada parameter pertambahan tinggi dan persentase kolonisasi akar.

Kata Kunci : Bioremediasi, Fungi Mikoriza Arbuskula, Akar Wangi, Total Petroleum Hidrokarbon, Kolonisasi FMA.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sekupang pada tanggal 17 Maret 1998 dari Ayah Marudut Siahaan dan Ibu Murni Mutiha Batubara. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara kandung. Penulis mengikuti pendidikan awal di TK pada tahun 2004. Pada tahun 2010 penulis lulus dari pendidikan di SD Swasta Santo Tarcisius Dumai dan pendidikan menengah pertama lulus pada tahun 2013 dari SMP Negeri 1 Bandar Kab. Simalungun, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bandar Kab. Simalungun pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama masuk ke Fakultas Kehutanan USU melalui jalur ujian tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis mengikuti kegiatan Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (P2EH) pada tahun 10 Juli – 19 Juli 2018 di Kawasan Hutan Mangrove Desa Lubuk Kertang Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian pada tahun 2019, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KPH Wilayah III Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan, Provinsi Sumatera Utara, 22 Juli – 22 Agustus 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis merupakan Ketua Tim Kehutanan di UKM KMK Unit Pelayanan Fakultas Pertanian USU tahun 2019, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup di UKM Rimbapala Kehutanan USU tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) pada Kegiatan Bioremediasi di Media Tercemar Minyak Bumi”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus atas segala berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) pada Kegiatan Bioremediasi di Media Tercemar Minyak Bumi”. Skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dr. Delvian, SP., M.P. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Dr. Deni Elfiati, SP.,M.P. selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini.

2. Pengelola Rumah Kaca Fakultas Pertanian, Tim Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) dan Laboratorium Kimia Anorganik Fakultas MIPA USU yang telah menyediakan sarana dan prasarana selama penelitian berlangsung.

3. Dr. Alfan Gunawan Ahmad, S.Hut., M.Si, Dr. Evalina Herawati, S.Hut., M.Si, Novita Anggraini, S.Hut., M.Sc. selaku dosen penguji saya yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini

4. Teman satu tim penelitian Firman Marbun dan Khalil Ghaffar yang telah bekerja sama dengan baik sehingga penelitian berjalan dengan lancar.

5. Ayah Marudut Siahaan dan Ibu Murni Mutiha Batubara yang selalu memberikan dukungan semangat, moril/materil, serta doa kepada penulis selama mengikuti pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Kakak penulis Sulu Siahaan, adik-adik penulis Wendy Siahaan, Hehe Siahaan dan Ririt Siahaan yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.

6. Kepada sahabat saya Popi Posmaria Hutapea, Buana Silalahi, Suwito Manalu, Olni Deyana, Junedi Siburian, Putri Siahaan, Nurul Rakesya, Ismaini, Difa, BC Club, Rimbapala Getar Bumi, Achava Solideo dan teman-teman angkatan 2016 Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan serta kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga pihak yang telah memberikan semua bentuk bantuan mendapat berkat senantiasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, November 2020

Owan Solu Bean Siahaan

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ... i

PERNYATAAN ORISINALITAS ... ii

ABSTRACT ... iii

ABSTRAK ... iv

RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 3

1.3 Hipotesis Penelitian ... 3

1.4 Manfaat Penelitian ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) ... 4

2.2 Karakteristik Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) ... 6

2.3 Manfaat Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) Dalam Kegiatan Remediasi ... 8

2.4 Manfaat Mikoriza Dalam Kegiatan Remediasi ... 10

2.5 Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) ... 11

III. BAHAN DAN METODE 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 13

3.2 Alat dan Bahan ... 13

3.3 Prosedur Penelitian ... 14

3.3.1 Rancangan Penelitian ... 14

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian ... 14

3.3.2.1 Persiapan Media Tercemar Minyak Bumi ... 14

3.3.2.2 Persiapan Anakan ... 15

3.3.2.3 Pemindahan Anakan ke Media Tercemar Minyak Bumi ... 15

3.3.2.4 Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) ... 15

3.3.2.5 Pemeliharaan ... 15

3.3.3 Parameter yang diukur ... 15

3.3.3.1 Pertambahan Tinggi Tanaman (cm) ... 15

3.3.3.2 Pertambahan Jumlah Anakan ... 16

3.3.3.3 Berat Kering Tajuk (g) ... 16

3.3.3.4 Berat Kering Akar (g) ... 16

3.3.3.5 Rasio Tajuk Akar ... 16

3.3.3.6 Persentase Kolonisasi Akar ... 16

3.3.3.7 Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) ... 17 i ii iii iv v vi ix x xi

1 3 3 3

4 6 8 10 11

13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17

3.3.3.8 Ketergantungan Tanaman Terhadap Mikoriza (KTTM) (%) ...

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil ... 18

4.1.1 Pertambahan Tinggi Tanaman (cm) ... 18

4.1.2 Pertambahan Jumlah Anakan ... 20

4.1.3 Berat Kering Tajuk (g) ... 21

4.1.4 Berat Kering Akar (g) ... 22

4.1.5 Rasio Tajuk Akar ... 23

4.1.6 Persentase Kolonisasi Akar ... 24

4.1.7 Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) ... 25

4.1.8 Ketergantungan Tanaman Terhadap Mikoriza (KTTM) (%) ... 4.2 Pembahasan ... 26

4.2.1 Pengaruh Interaksi Dosis Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 26

4.2.2 Pengaruh Dosis Mikoriza Terhadap Pertumbuhan Tanaman dan Bioremediasi ... 29

4.2.3 Pengaruh Jumlah Anakan Akar Wangi Terhadap Pertumbuhan Tanaman dan Bioremediasi ... 31

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ... 34

5.2 Saran ... 34

VI. DAFTAR PUSTAKA ... 35

VII. LAMPIRAN ... 38 18

19 19 21 22 23 24 25 26 27 27 27 31 33

36 36 37 41

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman 1 Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman Akar Wangi (cm) (Hasil

Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 19 2 Rataan Pertambahan Jumlah Anakan Akar Wangi (Hasil Transformasi

Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 21 3 Rataan Berat Kering Tajuk Tanaman Akar Wangi (g) (Hasil

Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 22 4 Rataan Berat Kering Akar Tanaman Akar Wangi (g) (Hasil

Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 23 5 Rataan Rasio Tajuk Akar Tanaman Akar Wangi (Hasil Transformasi

Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 24 6 Rataan Persentase Kolonisasi Akar Tanaman Akar Wangi (Hasil

Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar) ... 25 7 Rataan Persentase Degradasi Total Petroleum Hidrokarbon (TPH)

(Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Arcsin) ... 26 8 Rataan Ketergantungan Tanaman Akar Wangi Terhadap Mikoriza (%) 27

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1 Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman pada Variasi Jumlah Anakan ... 20 2 Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman pada Berbagai Dosis Mikoriza ... 21 3 Tampilan Mikroskopik Struktur FMA (a) Hifa Pada FMA,

(b) Vesikula Pada FMA ... 29

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman 1 Pertambahan Tinggi Tanaman Akar Wangi (cm) Dengan Perlakuan

Dosis Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 41 2 Pertambahan Jumlah Anakan Akar Wangi Dengan Perlakuan Dosis

Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 42 3 Berat Kering Tajuk Tanaman Akar Wangi (g) Dengan Perlakuan

Dosis Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 43 4 Berat Kering Akar Tanaman Akar Wangi (g) Dengan Perlakuan Dosis

Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 44 5 Rasio Tajuk Akar Tanaman Akar Wangi Dengan Perlakuan Dosis

Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 45 6 Persentase Kolonisasi Akar Tanaman Akar Wangi Dengan Perlakuan

Dosis Mikoriza dan Jumlah Anakan ... 46 7 Persentase Degradasi Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) ... 47 8 Dokumentasi Selama Penelitian Berlangsung ... 48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Limbah minyak bumi seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal namun sampai saat ini masih banyak terjadi pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan. Limbah yang dibuang langsung ke lingkungan menyebabkan terjadinya perncemaran tanah oleh hidrokarbon. Tanah yang tercemar limbah hidrokarbon akan membahayakan organisme - organisme yang hidup di tanah tersebut karena senyawa-senyawa hidrokarbon bersifat toksik dan karsinogenik, sehingga dapat menyebabkan kematian terhadap organisme- organisme tersebut. Oleh karena itu pencemaran tersebut perlu ditanggulangi dengan baik (Zam, 2011).

Limbah minyak bumi memiliki kandungan yang berbahaya bagi tanah.

Limbah minyak bumi tidak hanya mengandung bahan organik dan anorganik, tetapi juga mengandung bakteri, virus, minyak dan lemak, serta nutrien seperti nitrogen, fosfor, logam berat, dan senyawa organoklorin. Setiap komponen dari lumpur tersebut memiliki dampak negatif bagi lingkungan sehingga proses bioremediasi digunakan sebagai alternatif teknologi untuk meminimalisasi dan memulihkan lahan tercemar dengan bantuan aktivitas mikroorganisme.

Kontaminan tersebut diolah dan direduksi hingga konsentrasi Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) tidak berbahaya bagi tanaman (Kurniawan et al.,2014).

Secara alamiah lingkungan memiliki kemampuan untuk mendegradasi senyawa - senyawa pencemar yang masuk ke dalamnya melalui proses biologis dan kimiawi. Namun, sering kali beban pencemaran di lingkungan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan proses degradasi zat pencemar tersebut secara alami. Akibatnya, zat pencemar akan terakumulasi sehingga dibutuhkan campur tangan manusia dengan teknologi yang ada untuk mengatasi pencemaran tersebut.

Salah satu alternatif penanggulangan lingkungan tercemar minyak bumi adalah dengan teknik bioremediasi, yaitu suatu teknologi yang ramah lingkungan, efektif dan ekonomis dengan memanfaatkan aktivitas dari mikroorganisme di tanah.

Melalui teknologi ini diharapkan dapat mereduksi limbah minyak bumi dan dapat mengatasi pencemaran tanah yang terjadi (Aliyanta, 2011).

Proses pemulihan kesuburan tanah tercemar sangat tergantung pada kuantitas tumpahan minyak bumi dan potensi bioremediasi oleh mikroorganisme tanah di daerah yang tercemar tersebut. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA). Mikoriza arbuskula dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam proses bioremediasi tanah. Mikoriza arbuskula dapat berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah dan berperan tidak langsung karena menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri, jamur dan mikroorganisme tanah lainnya (Faiza, 2013).

Fungi mikoriza arbuskula adalah bentuk simbiosis yang menguntungkan antara akar tumbuhan dan fungi tanah. Struktur yang terbentuk dari asosiasi ini tersusun secara beraturan dan memperlihatkan banyak hal yang sangat beragam yakni dalam hal tanaman inang, spesies fungi maupun penyebaran dari keberadaan FMA tersebut. Aliran karbohidrat dari akar yang dimanfaatkan oleh FMA tergantung pada spesies tanaman inang dan spesies FMA, namun diperkirakan sekitar 1 - 17% dari total karbohidrat yang digunakan untuk membentuk biomassa akar digunakan FMA untuk perkembangan dan aktifitasnya.

Hasil dari fotosintesis diserap FMA dalam akar khususnya melalui arbuskula, yang merupakan area kontak permukaan terbesar antara tanaman dan fungi (Pratama, 2015).

Fungi mikoriza arbuskula sebagai mikroorganisme tanah mempunyai peran penting dalam suatu ekosistem, termasuk pada lahan marginal. Mikoriza arbuskula menjadi kunci dalam memfasilitasi penyerapan unsur hara oleh tumbuhan, peningkatan pertumbuhan dan hasil produk tanaman. Mikoriza arbuskula meningkatkan pertumbuhan tanaman pada tingkat kesuburan tanah yang rendah maupun pada lahan yang terdegradasi dan hifa FMA membantu memperluas fungsi sistem perakaran dalam memperoleh nutrisi. Mikoriza arbuskula tidak hanya meningkatkan laju transfer nutrisi di akar tanaman inang, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Selain itu, FMA juga membantu mempertahankan stabilitas pertumbuhan tanaman pada

kondisi tercemar. Bioremediasi menggunakan FMA juga dapat diterapkan pada tanah yang tercemar petroleum hidrokarbon (Suharno et al., 2014).

Pada proses bioremediasi lahan tercemar minyak bumi digunakan FMA yang akan bersimbiosis dengan akar tanaman. Tanaman yang digunakan adalah tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) yang merupakan salah satu jenis tanaman akumulator logam berat. Kegiatan remediasi dengan menggunakan tanaman akar wangi mampu membersihkan daerah tercemar minyak bumi dengan biaya yang rendah dan berpotensi untuk diterapkan pada pencemaran lingkungan yang lebih parah. Tanaman ini mampu bertahan hidup dengan kontaminasi tanah hingga kedalaman 1 meter. Tanaman ini mampu menyerap dan mengurangi toksisitas kontaminan jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman akumulator logam berat lainnya (Purwani,2010).

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) dalam pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah tercemar minyak bumi.

1.3 Hipotesis Penelitian

1. Interaksi antara dosis FMA dan jumlah anakan akar wangi (Vetiveria zizanioides) berpengaruh terhadap pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah.

2. Perbedaan dosis FMA berpengaruh terhadap pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah.

3. Perbedaan jumlah anakan akar wangi (Vetiveria zizanioides) berpengaruh terhadap pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) pada pengurangan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah tercemar minyak bumi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme antara fungi dan akar tanaman. Mikoriza arbuskula dapat mengadakan simbiosis tersebut hampir pada semua jenis tanaman. Aplikasi FMA pada lahan telah terbukti sangat bermanfaat karena dapat mempercepat laju pertumbuhan dan kesehatan tanaman baik di persemaian maupun di lapangan. Secara umum FMA mampu menguraikan bahan organik dan membantu dalam proses mineralisasi di dalam tanah, sehingga mineral yang dilepas akan diambil oleh tanaman. Inokulasi FMA dilakukan pada saat tanaman masih tingkat semai karena inokulasi pada tanaman yang telah dewasa selain boros penggunaan inokulum juga kurang memberikan manfaat yang optimal. Mikoriza arbuskula yang diaplikasikan pada tanaman mampu meningkatkan laju pertumbuhan semai dan meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap serangan patogen saat di persemaian maupun penanaman langsung di lapangan (Pratama, 2015).

Fungi mikoriza arbuskula merupakan salah satu jenis dari fungi tanah, yang keberadaannya dalam tanah sangat mempunyai manfaat. Keberadaan FMA dalam tanah dapat meningkatkan ketersediaan dan pengambilan unsur fosfor, air dan nutrisi lainnya, serta untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh patogen tular tanah. Mikoriza arbuskula merupakan tipe asosiasi mikoriza yang tersebar sangat luas dan terdapat pada sebagian besar ekosistem yang menghubungkan antara tanaman dengan rizosfer (Suherman et al., 2012).

Simbiosis FMA dengan tumbuhan pada lahan subur tidak banyak berpengaruh positif, namun pada kondisi ekstrim mampu meningkatkan sebagian besar pertumbuhan tanaman. Mikoriza arbuskula mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman pada tingkat kesuburan tanah yang rendah, lahan terdegradasi dan membantu memperluas fungsi sistem perakaran dalam memperoleh nutrisi. Mikoriza arbuskula tidak hanya meningkatkan laju transfer nutrisi di akar tanaman inang, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Mikoriza arbuskula mampu membantu mempertahankan stabilitas pertumbuhan tanaman pada kondisi lahan yang

tercemar. Peran FMA dalam stabilisasi agregat tanah melibatkan beberapa senyawa penting seperti glomalin dan hubungan antara glomalin dengan senyawa protein tanah lainnya. Glomalin merupakan salah satu contoh glikoprotein tidak larut yang diproduksi dan dikeluarkan oleh FMA. Selain itu, berbagai senyawa musilage, polisakarida, hidrofobin dan senyawa lain yang berkaitan dengan beberapa senyawa tersebut (Suharno et al., 2014).

Pemberian FMA dan pemilihan jenis tanaman yang tepat merupakan salah satu alternatif di dalam kegiatan reklamasi maupun dalam kegiatan revegetasi lahan. Pemberian FMA pada media tercemar dapat menyerap kandungan berbahaya dalam tanah dibandingkan dengan tanaman yang tidak mengandung FMA didalamnya dan dapat meningkatkan kemampuan tanaman di dalam menyerap unsur hara, melindungi tanaman dari penyakit akar serta keracunan logam berat ataupun kontaminasi berbahaya lainnya. Pemilihan jenis tanaman tepat yaitu dengan menggunakan tanaman yang mampu bertahan hidup dan toleran terhadap kondisi lingkungan yang kritis dan juga dapat bersimbiosis dengan FMA dengan baik serta mengurangi kandungan berbahaya yang terdapat didalam tanah (Tamin, 2016).

Fungi mikoriza arbuskula yang membentuk simbiosis mutualisme dengan perakaran tumbuhan dapat membantu tanaman untuk tumbuh lebih baik. Mikoriza arbuskula maupun akar tanaman, keduanya mendapatkan keuntungan antara lain FMA mendapatkan sumber karbon dari hasil fotosintesis sementara akar tanaman mendapatkan pasokan unsur hara dari FMA. Mikoriza arbuskula dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekitar 25% - 50% yang meliputi kesehatan tanaman, kualitas hasil panen tanaman, toleransi terhadap cekaman air, efisiensi pemupukan dan dapat menekan perkembangan mikroba patogen dalam tanah (Ansiga et al., 2017).

Penentuan perubahan senyawa hidrokarbon selama proses degradasi menggunakan mikroorganisme dilakukan pada awal dan akhir proses bioremediasi dengan membandingkan persentase area senyawa hidrokarbon yang memiliki persentase efisiensi degradasi Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) yang terbaik. Mikroba yang terdapat pada daerah tercemar minyak bumi tidak hanya berada dalam bentuk tunggal tetapi campuran. Inti dari bioremediasi lahan

tercemar minyak bumi adalah upaya menghilangkan efek racun (detoks) ataupun senyawa berbahaya lainnya yang terdapat didalam tanah dengan cara menghidrolisis bahan pencemar menjadi karbon dioksida (CO2) maupun air (H2O) yang tidak berbahaya bagi lingkungan (Komarawidjaja, 2009).

Fungi mikoriza arbuskula berperan membantu tumbuhan dalam meningkatkan penyerapan air, nitrogen dan fosfor serta unsur hara lainnya dalam tanah. Selain dari hal tersebut FMA dapat meningkatkan pertumbuhan inang dan memperpanjang umur akar sehingga tumbuhan yang bersimbiosis dengan FMA dapat bertahan hidup, meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekurangan air dalam tanah, temperatur tanah yang tinggi dan racun-racun tanah serta mencegah serangan patogen akar (Karmilasanti, 2016).

Fungi mikoriza arbuskula sudah sejak lama dikenal sebagai pupuk hayati yang dapat meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman. Produksi inokulan FMA di Indonesia pada umumnya menggunakan bahan pembawa anorganik berupa zeolit. Seiring dengan perkembangan teknologi FMA terutama di dalam hal pemanfaatan sumber daya lokal dan menciptakan biaya produksi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, mulai dikembangkan alternatif bahan pembawa lain seperti bahan organik. Mikoriza arbuskula yang digunakan merupakan mikoriza yang berasal dari berbagai jenis tanaman dan beberapa inokulan yang berbeda karena dari segi ekonomis lebih murah dibandingkan dengan FMA dengan inokulan murni (Nurbaity et al., 2009).

2.2 Karakteristik Akar Wangi (Vetiveria zizanioides)

Menurut Tjitrosoepomo (1993) klasifikasi tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) Divisi : Spermatophyta

Kelas : Liliopsida Ordo : Graminales Famili : Graminae Genus : Vetiveria

Spesies : Vetiveria zizanioides

Pertumbuhan akar wangi dapat mencapai tinggi 1,5 m dan hidup berkoloni padat serta dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Bunganya berwarna ungu-kecoklatan. Ciri morfologi tumbuhan ini seperti rumput pada umumnya antara lain batang berukuran panjang, daun sejajar dan tipis. Batang tumbuh dari bawah tanah dan mempunyai kemampuan untuk tahan terhadap pembekuan, kebakaran dan tekanan aktivitas makan binatang ternak. Daunnya memiliki panjang sekitar 120 - 150 cm dan lebar 0.8 cm. Panjang tangkai mencapai 15 - 30 cm dan mempunyai batang berkisar 2.4 - 5 cm. Sistem perakaran akar wangi terstruktur sangat kuat. Pertumbuhannya dapat mencapai 3 - 4 m kedalam tanah pada tahun pertama pertumbuhan. Akar wangi memiliki toleransi yang sangat luas pada kekeringan, dapat melindungi tanah dari erosi dan dapat beradaptasi pada kondisi tanah tercemar (Truong et al., 2008).

Tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) merupakan sejenis rumput dengan kemampuan adaptasi ekologis dan produktivitas biomasa yang tinggi dengan pengelolaan yang mudah. Tanaman akar wangi dapat tumbuh pada pH berkisar antara 3 – 11.5 dan tahan terhadap kondisi tercemar sehingga dapat digunakan untuk merehabilitasi kondisi fisik dan kimia tanah yang rusak. Akar wangi tumbuh pada ketinggian antara 600 - 2500 meter dari permukaan laut (mdpl) dan membutuhkan iklim panas dan lembab. Tanaman ini sangat toleran terhadap kekeringan dan banjir, embun beku, panas, pH tanah yang ekstrim, toksisitas senyawa berbahaya didalam tanah. Pemanfaatan tanaman ini cocok untuk stabilisasi, rehabilitasi dan reklamasi tanah sulfat masam dan yang terkontaminasi logam berat maupun tercemar limbah minyak bumi (Putra et al., 2018).

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) merupakan tanaman perennial berbentuk rumpun dengan perakaran yang rimbun dan tumbuh lurus ke dalam tanah dan merupakan bagian dari golongan rumput. Perakarannya yang rimbun dari akar wangi sering dimanfaatkan sebagai penahan erosi. Akarnya menghasilkan minyak esensial fiksatif yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan sabun, kosmetik dan parfum. Akar wangi juga digunakan untuk bahan pembuatan keranjang, tikar, kipas angin, tenda, dan kerajinan anyaman lainnya.

Akar wangi ditanam sebagai tanaman pagar, digunakan untuk penanaman kontur,

seperti pengendalian erosi di perbatasan dan jalan-jalan, untuk reklamasi tanah, pengendalian banjir dan produksi biomassa. Akar dari akar wangi siap untuk dipanen setelah 12-24 bulan (Zam, 2011).

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) terdiri atas dua jenis, yaitu jenis piaraan dari India Selatan yang cocok untuk pengendalian erosi dan jenis liar dari India Utara yang bisa menyebar dan menjadikan masalah bagi petani. Produksi akar kering tanaman akar wangi 1 - 5 ton/ha setiap tahunnya, dan mengandung minyak 0.7 – 2.5% dengan produksi minyak hingga 40 - 100 kg/ha. Akar wangi sangat toleran terhadap Ag, Cd, Mn, Al dan bahan-bahan beracun lainnya.

Perbanyakan tanaman akar wangi dengan cara vegetatif, sifat tanaman tidak invasif, sangat tahan terhadap serangga hama dan penyakit dan secara luas telah digunakan di seluruh dunia untuk konservasi, restorasi dan memperbaiki maupun mempertahankan kelembaban tanah (Purwani, 2010).

2.3 Manfaat Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) Dalam Kegiatan Remediasi Tanaman akar wangi (Vetiver zizanioides) merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi.

Komoditas ini sudah dikenal sejak sebelum perang dunia ke dua, melalui minyak akar wanginya yang biasa dikenal sebagai Java Vetiver Oil. Minyak akar wangi secara luas digunakan untuk pembuatan parfum, bahan kosmetika, pewangi sabun dan obat-obatan pembasmi atau pencegah serangga. Peranan komoditas ini sangat besar sebagai sumber devisa dan pendapatan petani serta penyerapan tenaga kerja.

Tanaman ini berkembang pada wilayah-wilayah dengan topografi bergelombang, berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng antara 15% sampai lebih dari 45%. Tanah dengan tekstur berpasir memang sangat ideal untuk pertanaman akar wangi, namun jenis tanaman tersebut peka terhadap erosi karena stabilitas agregatnya sangat rendah (Damanik, 2005).

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) merupakan salah satu famili graminae.

Tanaman akar wangi berfungsi sebagai tanaman konservasi karena dapat menurunkan tingkat erosi tanah dan mereduksi tingkat cemaran pada lahan yang tercemar logam berat, Zn, Cu, Fe serta cemaran limbah minyak bumi. Daunnya dapat dijadikan kompos dan bahan baku industri kertas dan kerajinan sedangkan akarnya untuk kerajinan anyaman dan pengusir serangga. Tanaman ini mampu

menyumbang devisa negara dari hasil minyaknya, yaitu minyak akar wangi.

Minyak akar wangi mengandung senyawa-senyawa diantaranyan senyawa vetiveron, vetiverol, dan vetivenat. Ester dari asam vetivenat dan vetiverol menghasilkan aroma khas minyak akar wangi yang sampai saat ini belum dapat dibuat secara sintetis. Minyak atsiri yang dihasilkan dari akar tanaman akar wangi banyak digunakan sebagai pengikat dalam produksi parfum karena daya fiksasinya yang kuat serta bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Akar wangi merupakan tanaman yang membutuhkan cahaya penuh dan mampu tumbuh pada lahan yang mempunyai kisaran pH yang sangat luas yakni mencakup pH yng sangat masam sampai dengan pH yang sangat basa. Untuk dapat menghasilkan kadar dan mutu minyak yang tinggi, akar wangi sebaiknya ditanam pada tanah berpasir (Rosman, 2013).

Pemanfaatan tanaman akar wangi sebagai remediator lebih murah, disamping itu juga memiliki keuntungan estetika. Tanaman yang ideal yang akan digunakan untuk kegiatan remediasi harus memiliki produktivitas biomassa, toleransi yang tinggi serta kapasitas akumulasi konsentrasi tinggi dari kontaminan.

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) adalah sejenis rumput abadi dengan kemampuan adaptasi ekologis yang kuat dan produktivitas biomassa yang besar, mudah untuk mengelola dan tumbuh dalam kondisi tanah yang berbeda, merupakan remediator ideal untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Akar wangi mampu tumbuh pada lahan yang terkontaminasi logam berat yaitu pada lahan bekas tambang maupun bekas minyak, dan mampu mengakumulasi logam dalam konsentrasi yang tinggi. Tingkat kelangsungan hidup dan rentang penutupan tajuk Akar wangi lebih tinggi dibandingkan dengan spesies rumput yang lain pada lahan pembuangan minyak (Purwani, 2010).

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) memiliki karakteristik morfologi, fisiologi dan ekologi yang unik seperti sistem perakaran yang besar dan dalam sehingga dapat menanggulangi kandungan logam maupun ikatan hidrokarbon pada lapisan tanah yang dalam sekalipun. Akar wangi (Vetiveria zizanioides) toleransi untuk berbagai iklim dan kondisi edafis yang merugikan termasuk pada peningkatan kadar logam berat. Akar nya dapat menembus sampai 36 cm dalam 60 hari dan terjadi pengurangan logam berat pada

tanah dengan cara penyerapan larutan limbah logam berat khususnya limbah minyak bumi (Chen et al., 2002).

Akar wangi (Vetiveria zizanioides) adalah salah satu dari sedikit jenis tanaman yang memiliki potensi untuk memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan untuk kegiatan remediasi. Akar wangi sangat mudah beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim terutama kontaminasi senyawa berbahaya dalam tanah seperti cemaran oleh minyak bumi. Akar wangi dapat berkembang di kondisi berbagai pH yakni pH sangat asam maupun sangat basa. Akar wangi memiliki potensi besar untuk menyerap nutrisi terlarut seperti Nitrogen, Fosfor maupun rantai hidrokarbon, tercatat terjadi pengurangan persentase logam berat di dalam tanah yang ditumbuhi oleh Akar wangi. Akar wangi dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim dan menunjukkan hasil yang sangat sesuai untuk kegiatan remediasi pada wilayah pertambangan seperti pertambangan minyak bumi maupun untuk menanggulangi limbah industri (Truong et al., 2008).

2.4 Manfaat Mikoriza Dalam Kegiatan Remediasi

Salah satu mikroorganisme yang berfungsi dalam kegiatan bioremediasi adalah FMA. Mikoriza arbuskula dapat mengurangi toksisitas cemaran yang berasal dari logam berat maupun bahan pencemar lainnya termasuk pada cemaran minyak bumi terhadap tanaman pada tanah-tanah tercemar. Penggunaan FMA berperan dalam kegiatan bioremediasi lingkungan. Mikoriza Arbuskula sering dijadikan dasar dalam upaya bioremediasi lahan kritis karena FMA dapat berkembang dengan optimal pada keadaan lahan kritis (Chairiyah et al.,2014).

Fungi mikoriza arbukula dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan remediasi tanah. Mikoriza arbuskula berperan langsung karena kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah maupun unsur cemaran lainnya dan berperan tidak langsung karena menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri, jamur dan sebagainya. Mikoriza arbukula berperan dalam memperbaiki sifat fisik tanah, yaitu membuat tanah menjadi gembur. Selain itu, FMA juga memiliki peran dalam melindungi tanaman yang hidup pada tanah yang kurang kondusif seperti tanah yang tercemar minyak bumi, logam berat, pH rendah, cekaman air dan kondisi lainnya yang menyebabkan tanaman sulit untuk tumbuh (Faiza, 2013).

Mikoriza arbuskula mampu membuat jaring-jaring eksternal hifa yang berperan dalam membentuk struktur makro dan mikroagregat tanah serta penyerapan cemaran. Mekanisme penyerapan cemaran oleh tanaman dilakukan dengan pengendapan dalam tanah, adsorpsi ke permukaan akar, atau penyerapan dan akumulasi dalam akar. Semakin tinggi konsentrasi cemaran maka tanaman mampu menyesuaikan dengan cara menyerapnya. Walaupun demikian kemampuan setiap jenis tanaman dalam merespon logam berbeda-beda sehingga membutuhkan peranan dari FMA. Salah satu peran penting yang dilakukan oleh FMA adalah immobilisasi cemaran menggunakan glomalin, pengendapan granul polifosfat dalam tanah, adsorpsi pada dinding sel fungi, dan khelasi logam di dalam fungi. Glomalin mampu mengikat logam berat dalam tanah. Senyawa ini dapat diekstrak dari tanah bersama dengan sejumlah besar logam berat yang terikat. Glomalin merupakan salah satu contoh glikoprotein tidak larut yang diproduksi dan dikeluarkan oleh FMA (Suharno et al., 2014)

2.5 Total Petroleum Hidrokarbon (TPH)

Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) adalah salah satu kelompok yang paling umum dari senyawa pencemar yang terdapat di lingkungan dan diketahui menjadi racun bagi banyak organisme. Ada banyak sumber kontaminasi TPH di tanah termasuk ekstraksi minyak bumi, transportasi, penyulingan dan penggunaan minyak bumi. Kegiatan Remediasi TPH dari tanah merupakan proses yang lambat dan mahal terutama untuk kandungan tersulit dari TPH. Tingkat keseluruhan degradasi TPH dipercepat melalui proses mekanis atau memanfaatkan mikroba yang tersedia saat ini agar proses remediasi untuk menjadi efektif yakni dengan dikembangkan multiproses sistem bioremediasi. Hal ini didasarkan pada kombinasi dari mekanik, proses mikroba dan pertumbuhan tanaman untuk meningkatkan akumulasi biomassa, terutama akar tanaman di dalam tanah dan dengan demikian mempercepat kegiatan remediasi. Tanaman tidak tumbuh ataupun tumbuh perlahan-lahan di tanah yang terkontaminasi minyak bumi. Jika pertumbuhan lambat, tanaman tidak menghasilkan biomassa yang cukup untuk mewujudkan tingkat keberhasilan kegiatan bioremediasi. Pada tanah yang paling terkontaminasi, populasi mikroorganisme tertekan sehingga tidak ada cukup

mikroorganisme baik untuk memfasilitasi degradasi kontaminan atau untuk mendukung pertumbuhan tanaman (Huang et al., 2005).

Senyawa petroleum hidrokarbon di permukaan tanah memberikan pengaruh negatif terhadap tumbuhan, yaitu toksisitas akibat kontak langsung atau tidak langsung karena adanya interaksi dengan komponen abiotik dan mikroorganisme tanah. Walaupun komponen petroleum hidrokarbon bertitik didih rendah, cepat hilang melalui evaporasi tetapi menyebabkan toksisitas kontak yang tinggi terhadap akar dan daun. Tumpahan petroleum hidrokarbon dapat menghambat laju fotosintesis karena mempengaruhi permeabilitas membran sel dan mengurangi penyerapan cahaya matahari oleh kloroplas. Petroleum hidrokarbon dengan sifatnya yang hidrofobik dapat menyebabkan struktur tanah menjadi buruk sehingga membatasi kemampuannya dalam menyerap air dan udara. Konsentrasi petroleum hidrokarbon dalam jumlah sedang (1 - 5%) di atas permukaan tanah umumnya kurang merusak terhadap tumbuhan (Yani, 2012).

Petroleum hidrokarbon merupakan senyawa organik yang memiliki dampak terhadap lingkungan diantaranya adalah menyebabkan pertumbuhan intensif dari mikroorganisme pengurai petroleum hidrokarbon sebagai hasil dari meningkatnya ketersediaan unsur C bersama dengan konsumsi nutrisi tanah karena sulit didegradasi oleh mikroorganisme tersebut. Hal ini mengakibatkan pula penurunan ketersediaan nutrisi untuk tanaman (Wulandari, 2017).

Pertambangan petroleum hidrokarbon baik berupa minyak bumi merupakan salah satu usaha untuk memperoleh sumber energi dan turunannya.

Pada proses tersebut, ada hasil samping yang dapat menjadi polutan yang berbahaya bagi lingkungan, antara lain limbah petroleum hidrokarbon. Petroleum hidrokarbon dan turunannya merupakan campuran dari hidrokarbon padat, cair, dan gas. Substansi ini bersifat toksik pada organisme tingkat tinggi seperti manusia, flora dan fauna dan organisme tingkat rendah (Indrawan, 2012).

Beberapa daerah yang tercemar limbah minyak bumi diantaranya daerah Buluh Telang, Langkat Sumatera Utara (Prasetya, 2016), disekitar Kelurahan Sungai Pakning, Bengkalis Riau (Zam, 2011), daerah Wonocolo, Bojonegoro Jawa Timur (Faiza, 2013) dan daerah Cepu, Jawa Barat (Aliyanta, 2011). Pada daerah tersebut mulai dilakukan banyak penelitian bioremediasi.

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2020. Pengamatan pertumbuhan tanaman dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian. Analisis Persentase degradasi Total Petrolem Hidrokarbon (TPH) dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pengamatan Kolonisasi Akar oleh Mikoriza dilakukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag, gembor, ember, penggaris, kamera, sekop kecil, cangkul, spidol, kertas label. Alat yang digunakan dalam Analisis Persen Degradasi Total Petrolem Hidrokarbon (TPH) adalah erlenmeyer 250 ml, baker glass 250 ml, shaker, oven, kertas label, camera. Alat yang digunakan dalam pengamatan kolonisasi akar oleh mikoriza adalah pipet tetes, gunting, pinset, tabung film, mikroskop cahaya, kaca preparat, kaca penutup. Alat yang digunakan dalam analisis data adalah software Microsoft Excel, dan software IBM SPSS 25. Alat yang digunakan dalam penghitungan berat kering tajuk dan berat kering akar adalah oven dan neraca analitik.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah terkontaminasi minyak bumi, Inokulum campuran FMA (Gigaspora sp. dan Glomus manihotis) dan tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) sebanyak 240 anakan. Untuk analisis persentase degradasi Total Petrolem Hidrokarbon (TPH) digunakan bahan berupa tanah hasil pengamatan pertumbuhan tanaman dan n-Heksana. Bahan yang digunakan dalam pengamatan kolonisasi akar oleh mikoriza adalah larutan KOH 10% untuk mengeluarkan cairan sitoplasma dalam akar sehingga akar pucat dan sebagai bahan pengawet, larutan HCL 2% untuk mempermudah masuknya trypan blue 0.05 pada saat pewarnaan, larutan trypan blue 0.05 untuk bahan pewarnaan akar.

3.3 Prosedur Penelitian 3.3.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor yaitu pemberian dosis mikoriza dan jumlah anakan akar wangi.

Faktor pertama adalah pemberian dosis mikoriza yaitu:

M0 = Tanpa Mikoriza M1 = 10 gram/polybag M2 = 20 gram/polybag M3 = 30 gram/polybag

Faktor kedua adalah jumlah anakan akar wangi yang terdiri dari:

A1 = Anakan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) 2/polybag A2 = Anakan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) 4/polybag A3 = Anakan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) 6/polybag A4 = Anakan Akar Wangi (Vetiveria zizanioides) 8/polybag

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga kali ulangan. Model linier rancangan yang digunakan sebagai berikut:

Yijk= µ + i+ (α ij + ∑

Yijk = respon pengamatan untuk pemberian dosis mikoriza ke- i jumlah anakan Ke- j ulangan ke- k

µ = rataan umum pertumbuhan tanaman

i = pengaruh pemberian dosis mikoriza ke- i = pengaruh jumlah anakan ke- j

(α ij = interaksi antara pemberian dosis mikoriza dengan jumlah anakan

∑ = pengaruh galat pada dosis mikoriza ke- i jumlah anakan ke- j ulangan ke- k

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian

3.3.2.1 Persiapan Media Tercemar Minyak Bumi

Disiapkan polybag berukuran 5 kg kemudian diisi media tumbuh tanah yang diambil dari lahan kosong di sekitar Gedung Fakultas Kehutanan pada kedalaman 0-20 cm (top soil). Tanah dikontaminasi minyak bumi dengan pencampuran secara merata minyak bumi dengan konsentrasi 10% dari berat

tanah pada polybag (Zam, 2011). Tanah dibiarkan selama 2 minggu agar terbentuk agregat antara tanah dan senyawa hidrokarbon.

3.3.2.2 Persiapan Anakan

Disiapkan anakan akar wangi (Vetiveria zizanioides) yang berumur 3 bulan dan dalam kondisi yang sehat. Anakan diperoleh dari lokasi budidaya Vetiveria zizanioides yang dikelola oleh masyarakat.

3.3.2.3 Pemindahan Anakan ke Media Tercemar Minyak Bumi

Anakan dipindahkan ke setiap polybag yang berisi media tercemar minyak bumi dengan memperhatikan sistem perakaran dan helai daun anakan agar tidak rusak.

3.3.2.4 Inokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)

Mikoriza Arbuskula yang digunakan dalam bentuk inokulum campuran dan dimasukkan ke dalam polybag yang berisi anakan akar wangi dan tanah tercemar minyak bumi. Mikoriza Arbuskula di inokulasikan dengan cara diletakkan kedalam lubang dengan kedalaman 2 - 3 cm dekat dengan perakaran tanaman menggunakan sekop kecil lalu ditutup kembali dengan menggunakan tanah (Suherman et al.,2012). Diberi label pada setiap polybag berdasarkan perlakuan yang telah diberikan.

3.3.2.5 Pemeliharaan

Dilakukan penyiraman secara manual sebanyak 2 kali/ hari dengan volume siram 1000 ml/ polybag pada pukul 07.00 WIB dan 16.00 WIB (Purwani, 2010).

Penyiangan dilakukan segera setelah rumput atau gulma muncul agar tidak mengganggu perakaran tanaman. Pemeliharaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kondisi yang optimum dalam proses perakaran dan pertumbuhan anakan.

3.3.3 Parameter yang Diukur

Parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

3.3.3.1 Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)

Pengambilan data parameter tinggi tanaman dilakukan setiap 7 hari.

Pengukuran dilakukan dari atas permukaan akar sampai ujung daun terpanjang

dan diberi tanda untuk memudahkan pengukuran. Pengukuran tinggi anakan dilakukan dengan menggunakan penggaris.

3.3.3.2 Pertambahan Jumlah Anakan

Pertambahan jumlah anakan dihitung setiap 7 hari. Pengukuran dilakukan dengan melihat anakan yang tumbuh selain anakan awal pada setiap polybag nya.

3.3.3.3 Berat Kering Tajuk (g)

Pengukuran berat kering tajuk tanaman dilakukan pada akhir penelitian.

Pengukuran berat kering tajuk tanaman dioven terlebih dahulu dengan suhu 75°C selama 48 jam kemudian ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

3.3.3.4 Berat Kering Akar (g)

Pengukuran berat kering akar tanaman dilakukan pada akhir penelitian.

Pengukuran berat kering akar tanaman dioven terlebih dahulu dengan suhu 75°C selama 48 jam kemudian ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

3.3.3.5 Rasio Tajuk Akar

Pengukuran rasio tajuk akar tanaman dilakukan pada akhir penelitian.

Pengamatan rasio tajuk akar merupakan perbandingan antara bobot kering tajuk dan bobot kering akar. Rasio tajuk akar dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rasio tajuk akar

3.3.3.6 Persentase Kolonisasi Akar

Pengamatan kolonisasi FMA pada akar tanaman sampel dilakukan pada akhir penelitian melalui teknik pewarnaan akar (staining). Metode yang digunakan untuk pembersihan dan pewarnaan akar sampel adalah metode Kormanik dan Mc. Graw (1982) dalam Brundrett et al. (1996). Langkah pertama adalah memilih akar-akar halus dengan diameter 0.5-2.0 mm segar dan dicuci dengan air mengalir hingga bersih dan dimasukkan ke dalam botol kaca.

Akar sampel dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% dan dibiarkan selama lebih kurang 24 jam sehingga akar akan berwarna putih atau pucat.

Larutan KOH kemudian dibuang dan akar dicuci pada air mengalir selama 5-10 menit. Selanjutnya akar contoh direndam dalam larutan HCl 2% dan dibiarkan

selama satu malam. Larutan HCl 2% kemudian dibuang dengan mengalirkannya secara perlahan-lahan. Selanjutnya akar sampel direndam dalam larutan trypan blue 0.05%. Selanjutnya kegiatan pengamatan siap dilakukan.

Secara acak diambil potong-potongan akar yang telah diwarnai dengan panjang kurang lebih 1 cm sebanyak 10 potongan akar dan disusun pada kaca preparat, untuk setiap tanaman sampel dibuat dua preparat akar. Potongan- potongan akar pada kaca preparat diamati untuk setiap bidang pandang. Bidang pandang yang menunjukkan tanda-tanda kolonisasi dimana terdapat hifa, arbuskula dan vesikula diberi tanda positif (+), sedangkan yang tidak terdapat tanda-tanda kolonisasi diberi tanda negatif (-). Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung dengan menggunakan rumus:

% Kolonisasi akar = ∑

∑ 100 %

3.3.3.7 Total Petroleum Hidrokarbon (TPH)

Diambil 30 g sampel ditambah 50 ml n-heksana dalam erlenmeyer 250 ml.

Kemudian dishaker sampai terlihat minyaknya keluar dari sampel, lalu ditransfer kedalam beaker glass yang sudah diketahui bobotnya (96.07 g). Kemudian diuapkan dalam oven pada suhu 70 0C, minyak yang diperoleh lalu ditimbang untuk mengetahui jumlah minyak yang terkandung dalam contoh sampel setelah ekstraktannya habis menguap (Ijah dan Upke 1992 dalam Ijah et al.,2008). Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) diukur diawal dan diakhir pengamatan kemudian dihitung tingkat degradasinya.

Tingkat degradasi diukur dengan rumus sebagai berikut:

% Degradasi

TPH0 = TPH hari ke-0 (g)

TPHn = TPH hari ke-n (g)

TPHn

berat minyak sampel

3.3.3.8 Ketergantungan Tanaman Terhadap Mikoriza (KTTM) (%)

Pengukuran ketergantungan anakan akar wangi terhadap mikoriza dilakukan pada akhir pengamatan berdasarkan rumus Plenccete (1997) dalam Zulya (2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)

Hasil analisis sidik ragam untuk pertambahan tinggi tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal mikoriza dan jumlah anakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan pertambahan tinggi tanaman akar wangi (Lampiran 1). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil uji lanjut pengaruh interaksi inokulasi mikoriza dan jumlah anakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman Akar Wangi (cm) (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan

A1 5.75b 9.13b 7.45b 0.71a 5.76

A2 7.59a 8.76a 8.29a 9.12a 8.44

A3 7.20b 8.44b 0.71a 5.86b 5.55

A4 8.42a 9.23a 9.18a 5.92a 8.19

Rataan 7.24 8.89 6.41 5.40

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut DMRT pada taraf nyata 5%.

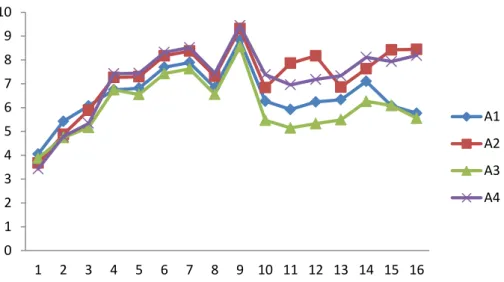

Data hasil pengukuran pertambahan tinggi pada Tabel 1 menunjukkan pertambahan tinggi tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan M1A4 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 10 gram dan anakan akar wangi 8/polybag, sedangkan data tinggi tanaman terendah terdapat pada perlakuan M2A3 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan Anakan akar wangi 6/polybag) dan M3A1 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan Anakan akar wangi 2/polybag) yaitu setiap anakan mati pada akhir pengamatan. Rataan pertambahan tinggi setiap minggu dengan jumlah anakan yang berbeda disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman Pada Variasi Jumlah Anakan

Gambar 1 menunjukkan rataan pertambahan tinggi berfluktuasi setiap minggunya, khususnya pada minggu ke-7 dan ke- 14 yang nilai pertambahan tinggi nya menurun drastis. Polybag yang berisi 4 anakan mengalami pertambahan tinggi yang lebih tinggi dibandingkan polybag yang berisi 2 anakan, 6 anakan dan 8 anakan. Polybag yang berisi 8 anakan memberikan pertambahan tinggi yang lebih baik dibandingkan polybag yang berisi 2 dan 6 anakan.

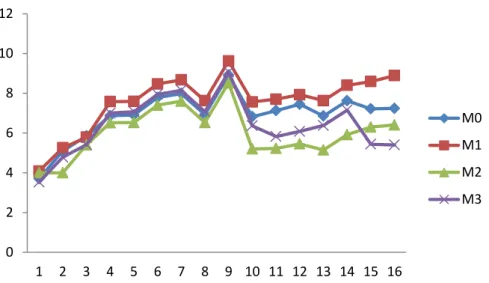

Hasil uji lanjut DMRT diperoleh rataan pertambahan tinggi 8 anakan akar wangi dengan pemberian mikoriza 10 gram (M1A4) berbeda nyata dengan rataan pertambahan tinggi 2 anakan akar wangi dengan tanpa mikoriza (M0A1), pemberian 10 gram mikoriza (M1A1), pemberian 20 gram mikoriza (M2A1), serta pertambahan tinggi 6 anakan akar wangi dengan tanpa mikoriza (M0A3) , 10 gram mikoriza (M1A3) dan 30 gram mikoriza (M3A3) tetapi tidak berbeda nyata dengan rataan pertambahan tinggi tanaman dengan pemberian mikoriza dan jumlah anakan lainnya (M0A2, M0A4, M1A2, M1A4, M2A2, M2A3, M2A4, M3A1, M3A2, M3A4). Rataan pertambahan tinggi setiap minggunya pada berbagai dosis mengalami fluktuasi. Tanaman dengan pemberian dosis mikoriza sebanyak 20 gram memberikan pertambahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian dosis mikoriza 10 gram, 30 gram dan tanpa mikoriza. Rataan pertambahan tinggi dengan dosis mikoriza yang berbeda pada setiap minggu pengamatan disajikan pada Gambar 2.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)

Waktu Pengamatan (minggu)

A1 A2 A3 A4

Gambar 2. Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman Pada Berbagai Dosis Mikoriza

4.1.2 Pertambahan Jumlah Anakan

Hasil analisis sidik ragam untuk pertambahan jumlah anakan tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal jumlah anakan tidak berpengaruh nyata terhadap rataan pertambahan jumlah anakan tanaman akar wangi. Faktor tunggal inokulasi mikoriza berpengaruh nyata terhadap pertambahan jumlah anakan (Lampiran 2). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil uji lanjut pengaruh faktor tunggal inokulasi mikoriza disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rataan Pertambahan Jumlah Anakan Akar Wangi (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan

A1 1.05 0.71 2.23 0.71 1.17

A2 2.12 1.47 2.20 1.57 1.84

A3 2.00 1.18 1.46 1.34 1.50

A4 1.25 1.44 1.84 0.71 1.31

Rataan 1.61ab 1.20a 1.93b 1.08a

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut DMRT pada taraf nyata 5%.

Data hasil pengukuran pertambahan jumlah anakan pada Tabel 2 menunjukkan pertambahan jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan

0 2 4 6 8 10 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rataan Pertambahan Tinggi Tanaman (cm)

Waktu Pengamatan (minggu)

M0 M1 M2 M3

M2A1 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 2/polybag, sedangkan pada beberapa kombinasi perlakuan pada tanaman tidak ditemukan pertambahan jumlah anakan diantaranya yaitu M1A1 (kombinasi perlakuan mikoriza 10 gram/polybag dan anakan akar wangi 2/polybag), M3A1 (kombinasi perlakuan mikoriza 30 gram/polybag dan anakan akar wangi 2/polybag) dan M3A4 (kombinasi perlakuan mikoriza 30 gram/polybag dan anakan akar wangi 8/polybag).

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa pemberian 20 gram mikoriza memberikan rataan pertambahan jumlah anakan tertinggi yaitu sebesar 1.93.

Rataan pertambahan jumlah anakan terendah terdapat pada pemberian 30 gram mikoriza yaitu sebesar 1.08. Rataan pertambahan jumlah anakan dengan pemberian 20 gram mikoriza (M2) berbeda nyata dengan rataan pertambahan jumlah anakan tanpa mikoriza (M0), rataan pertambahan jumlah anakan dengan pemberian 10 gram mikoriza (M1) dan rataan pertambahan jumlah anakan dengan pemberian 30 gram mikoriza (M3).

4.1.3 Berat Kering Tajuk (g)

Hasil analisis sidik ragam untuk berat kering tajuk tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap rataan berat kering tajuk tanaman akar wangi. Faktor tunggal jumlah anakan berpengaruh nyata terhadap berat kering tajuk (Lampiran 3). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil uji lanjut pengaruh faktor tunggal jumlah anakan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.Rataan Berat Kering Tajuk Tanaman Akar Wangi (g) (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan

A1 2.39 2.25 3.62 0.71 2.24a

A2 3.00 3.23 3.78 3.31 3.58b

A3 2.00 3.06 0.71 2.20 1.99a

A4 2.28 2.83 4.33 3.76 3.68b

Rataan 2.41 2.84 3.11 2.49

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut DMRT pada taraf nyata 5%.

Data hasil pengukuran berat kering tajuk tertinggi terdapat pada perlakuan M2A4 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 8/polybag, sedangkan data berat kering tajuk terendah terdapat pada perlakuan M2A3 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 6/polybag) dan M3A1 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan anakan akar wangi 2/polybag) yaitu setiap anakan mati pada akhir pengamatan.

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa jumlah anakan akar wangi 8/ polybag memberikan rataan berat kering tajuk tertinggi yaitu sebesar 3.68.

Rataan berat kering tajuk terendah terdapat pada jumlah anakan akar wangi 6/polybag yaitu sebesar 1.99. Rataan berat kering tajuk pada jumlah anakan 8/polybag (A4) berbeda nyata dengan rataan berat kering tajuk pada jumlah anakan 2/polybag (A1) dan rataan berat kering tajuk pada jumlah anakan 6/polybag (A3) sedangkan pada rataan berat kering tajuk pada jumlah anakan 4/polybag (A2) tidak berbeda nyata.

4.1.4 Berat Kering Akar (g)

Hasil analisis sidik ragam untuk berat kering akar tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal inokulasi mikoriza tidak berpengaruh nyata terhadap rataan berat kering akar tanaman akar wangi. Faktor tunggal jumlah anakan berpengaruh nyata terhadap berat kering akar (Lampiran 4). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil uji lanjut pengaruh faktor tunggal jumlah anakan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan Berat Kering Akar Tanaman Akar Wangi (g) (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan

A1 1.35 1.92 2.32 0.71 1.57a

A2 2.24 2.15 2.09 2.78 2.31b

A3 1.47 2.05 0.71 1.94 1.54a

A4 2.53 1.89 2.80 2.62 2.46b

Rataan 1.90 2.00 1.98 2.01

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut DMRT pada taraf nyata 5%.

Data hasil pengukuran berat kering akar tertinggi terdapat pada perlakuan M3A2 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan anakan akar wangi 4/polybag, sedangkan data berat kering akar terendah terdapat pada perlakuan M2A3 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 6/polybag) dan M3A1 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan anakan akar wangi 2/polybag) yaitu setiap anakan mati pada akhir pengamatan.

Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan bahwa jumlah anakan akar wangi 8/ polybag memberikan rataan berat kering akar tertinggi yaitu sebesar 2.46.

Rataan berat kering akar terendah terdapat pada jumlah anakan akar wangi 6/polybag yaitu sebesar 1.54. Rataan berat kering akar pada jumlah anakan 4/polybag (A2) berbeda nyata dengan rataan berat kering akar pada jumlah anakan 2/polybag (A1) dan rataan berat kering akar pada jumlah anakan 6/polybag (A3) sedangkan pada rataan berat kering akar pada jumlah anakan 8/polybag (A4) tidak berbeda nyata.

4.1.5 Rasio Tajuk Akar

Hasil analisis sidik ragam untuk rasio tajuk akar tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal inokulasi mikoriza maupun jumlah anakan tidak berpengaruh nyata terhadap rataan rasio tajuk akar tanaman akar wangi (Lampiran 5). Oleh karena itu tidak dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil analisis sidik ragam rasio tajuk akar disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rataan Rasio Tajuk Akar Tanaman Akar Wangi (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan

A1 1.74 1.52 1.86 0.71 1.46

A2 2.10 1.94 2.21 1.62 1.97

A3 1.54 1.94 0.71 1.15 1.34

A4 1.70 1.93 1.65 1.74 1.75

Rataan 1.77 1.83 1.61 1.31

Rasio tajuk akar tertinggi terdapat pada perlakuan M2A2 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 4/polybag, sedangkan data rasio tajuk akar terendah terdapat pada perlakuan M2A3

(kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 20 gram dan anakan akar wangi 6/polybag) dan M3A1 (kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan anakan akar wangi 2/polybag) yaitu setiap anakan mati pada akhir pengamatan.

4.1.6 Persentase Kolonisasi Akar

Hasil analisis sidik ragam untuk persentase kolonisasi akar tanaman akar wangi (Vetiveria zizanioides) memperlihatkan bahwa interaksi antara inokulasi mikoriza dan jumlah anakan serta faktor tunggal mikoriza memberikan pengaruh yang nyata terhadap rataan persentase kolonisasi akar tanaman akar wangi sedangkan pada faktor tunggal jumlah anakan tidak berpengaruh nyata (Lampiran 6). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Hasil uji lanjut pengaruh interaksi inokulasi mikoriza dan jumlah anakan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rataan Persentase Kolonisasi Akar Tanaman Akar Wangi (Hasil Transformasi Data Menggunakan Transformasi Akar)

Perlakuan M0 M1 M2 M3 Rataan Kategori

A1 0.71a 3.42b 3.13b 1.47a 2.18 Rendah

A2 0.71a 2.73b 3.31b 3.91b 2.67 Rendah

A3 1.46ab 3.15c 1.09a 2.67bc 2.09 Rendah

A4 1.22a 2.93b 2.91b 1.90a 2.24 Rendah

Rataan 1.03 3.06 2.61 2.49 2.30 Rendah

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut DMRT pada taraf nyata 5% dan berdasarkan kriteria menurut Setiadi (1992)

Data hasil pengukuran persentase kolonisasi akar pada Tabel 6 menunjukkan persentase kolonisasi akar tertinggi terdapat pada perlakuan M3A2 yaitu kombinasi perlakuan pemberian mikoriza 30 gram dan anakan akar wangi 4/polybag, sedangkan persentase kolonisasi akar terendah terdapat pada perlakuan M0A1 (kombinasi perlakuan tanpa mikoriza dan anakan akar wangi 2/polybag) dan M0A2 (kombinasi perlakuan tanpa mikoriza dan anakan 4/polybag).

Hasil uji lanjut DMRT diperoleh rataan persentase kolonisasi akar 4 anakan akar wangi dengan pemberian mikoriza 30 gram (M3A2) berbeda nyata dengan interaksi tanpa mikoriza dan tiga variasi jumlah anakan (M0A1, M0A2,M0A4), interaksi antara pemberian 10 gram mikoriza dan 6 anakan /polybag (M1A3), interaksi antara pemberian 20 gram mikoriza dan 6 anakan