BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prevalensi hipertensi di negara berkembang sekitar 80% penduduk mengidap hipertensi (Anonima, 2009). Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2007 adalah 32,2% dan prevalensi tertinggi ditemukan di Provinsi Kalimantan Selatan 39,6%, terendah di Papua Barat 20,1% (Rahajeng, 2009).

Hipertensi dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi (Nafrialdi, 2007). American Heart Association melaporkan 69% dari penderita serangan jantung, 77% dari penderita stroke dan 74% dari penderita gagal jantung mengidap hipertensi (Anonim, 2010). Hipertensi terjadi pada 60% pasien diabetes militus (Vijan et al., 2003). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di instalasi rawat inap RSU Dr. Saiful Anwar Malang pada periode April-Mei 2005 penderita dengan komplikasi sebesar 51,6 %, yaitu retinopati dan atau gangguan ginjal (Suyono dan Lyswanti, 2006).

30 kali kejadian lebih tinggi pada pasien dialisis daripada populasi pada umumnya (Sarnak et al., 2003).

Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi yaitu kejadian kardiovaskular dan penyakit ginjal (Chobanian et al., 2004). Meskipun demikian masih banyak penderita hipertensi yang belum menyadari hal tersebut, dari 65,1% pasien hanya 36,8% yang kondisinya terkontrol menurut data the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) antara tahun 2003-2004 (Greene et al., 2007).

Terapi untuk penderita hipertensi dapat dilakukan dengan perubahan gaya hidup dan terapi farmakologi menggunakan obat-obatan. Pada penderita hipertensi dengan komplikasi pemilihan obat berdasarkan indikasi khusus mewakili kondisi komorbid khusus dimana bukti dari trial klinis mendukung penggunaan kelas antihipertensi tertentu untuk mengobati baik indikasi khusus dan hipertensinya (Chobanian et al, 2004).

Pengobatan hipertensi dengan penyakit komplikasi menggunakan obat dengan jumlah yang banyak. Banyaknya jumlah obat akan meningkatkan terjadinya polifarmasi, interaksi obat, efek samping dari penggunaan obat tersebut dan juga menurunkan kepatuhan pasien untuk meminum obat.

penderita hipertensi tidak diterapi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang dapat memperburuk keadaan penderita (Suyono dan Lyswanti, 2006).

Menurut Setiawardani, 2007 evaluasi antihipertensi pada pasien hipertensi geriatri di RSUP Dr. Sardjito periode Januari-Desember 2006 menunjukkan tepat pasien 91,84%, tepat obat 84,09%, tepat dosis 89.77% dan tepat pasien 94,32% dengan penggunaan antihipertensi paling banyak ACEI.

Hipertensi merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian yang cukup tinggi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Menurut data di bagian rekam medik, hipertensi menduduki peringkat kedua dari lima besar penyakit terbanyak pada pasien rawat inap selama tahun 2007 yaitu sebanyak 427 pasien (Fitriani, 2009), selama tahun 2009 penderita hipertensi dengan komplikasi sebanyak 458.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian berupa evaluasi penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi di Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan baik oleh dokter maupun farmasis dan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian baik oleh dokter maupun farmasis.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu

2. Apakah penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan

komplikasi di Instalasi Rawat Inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 telah rasional (tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui;

1. Penggunaan obat antihipertensi yang digunakan pada pasien hipertensi dengan komplikasi di Instalasi Rawat Inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009.

2. Evaluasi ketepatan penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi dengan komplikasi di Instalasi Rawat Inap di RSUD Dr. Moewardi Surakarta tahun 2009 dilihat dari parameter tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat dan tepat dosis.

D. Tinjauan Pustaka 1. Hipertensi

a. Definisi Hipertensi

b. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi tekanan darah untuk usia di atas 18 tahun atau lebih, didasarkan pada tekanan darah rata-rata pengukuran dua kali atau lebih menurut JNC VII sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Tekanan Darah Untuk Usia 18 Tahun atau Lebih Berdasarkan JNC VII 2004

Klasifikasi Tekanan Darah TDS (mmHg) TDD (mmHg)

Normal <120 <80

Prehipertensi 120–139 80–89

Hipertensi Tahap 1 140–159 90–99

Hipertensi Tahap 2 ≥160 ≥100

Keterangan: TDS = Tekanan Darah Sistolik, TDD = Tekanan Darah Diastolik

Berdasarkan etiologinya hipertensi dibedakan hipertensi esensial dan hipertensi sekunder (Nafrialdi, 2007).

1) Hipertensi esensial atau hipertensi primer atau idiopatik adalah hipertensi

tanpa kelainan dasar patologis yang jelas. Lebih dari 90% kasus merupakan hipertensi esensial. Penyebabnya meliputi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik mempengaruhi kepekaan terhadap natrium, kepekaan terhadap stress, reaktivitas pembuluh darah terhadap vasokontriktor retensi insulin dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk faktor lingkungan antara lain diet, kebiasaan merokok, stress emosi, obesitas dan lain-lain.

2) Hipertensi Sekunder meliputi 5-10% kasus hipertensi. Termasuk dalam kelompok ini antara lain hipertensi akibat penyakit ginjal, hipertensi endrokin, kelainan saraf pusat, obat-obatan dan lain-lain.

1) Hipertensi urgensi

Hipertensi urgensi dikarakteristikan dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 180/120 mmHg (Saseen dan Maclaughlin, 2008). Pada hipertensi urgensi terjadi peningkatan tekanan darah tanpa peningkatan terjadinya disfungsi organ. Misalnya, stage hipertensi stage II disertai epitaksis, ansietas yang parah, sakit kepala yang parah atau kesulitan bernafas (Chobanian et al., 2004).

2) Hipertensi emergensi

Hipertensi emergensi tejadi peningkatan tekanan darah lebih dari 180/120 mmHg (Saseen dan Maclaughlin, 2008) dan disertai terjadinya disfungsi organ target. Misalnya hipertensi ensefalopati, angina pektoris tidak stabil, dissecting aortic aneurysm atau eklampsia (Chobanian et al., 2004).

c. Komplikasi Hipertensi

Penyakit komplikasi bisa terjadi karena adanya kerusakan organ target diantarnya organ jantung, otak, ginjal, arteri, retina. Kerusakan yang terjadi di organ tersebut bisa melalui akibat langsung dari kenaikan tekanan darah pada organ, atau karena efek tidak langsung, antara lain adanya autoantibodi terhadap resptor At1 angiotensin II, stress oksidatif, down regulation dari ekspresi nitric oxide synthase, dan lain-lain (Yogiantoro, 2007).

faktor resiko terjadinya aterosklerosis dengan akibat penyakit jantung koroner (angina pektoris sampai infark miokard) dan stroke iskemik. Selain itu, hipertensi yang sangat berat juga menimbulkan aneurisma aorta dan robeknya lapisan intima aorta (Nafrialdi, 2007).

2. Pengobatan Hipertensi a. Pengobatan farmakologis

Terapi farmakologis menggunakan obat-obatan. Pemilihan obat harus berdasarkan manfaat, keamanan, kenyamanan pasien dan biaya (Thomas, 2006).

1) Diuretik

Diuretik, terutama golongan thiazid, adalah obat lini pertama untuk kebanyakan pasien dengan hipertensi. Bila terapi kombinasi diperlukan untuk mengontrol tekanan darah, diuretik salah satu obat yang direkomendasikan. Empat subkelas diuretik digunakan untuk mengobati hipertensi: thiazid, loop, agen penahan kalium, dan antagonis aldosteron (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

2) ACEI

ACEI merupakan obat lini pertama untuk hipertensi. ACEI bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin I menjadi angiotensin II, dimana angiotensin II adalah vasokonstriktor poten yang juga merangsang sekresi aldosteron. ACEI juga memblok degradasi bradikinin dan merangsang sintesa zat-zat yang menyebabkan vasodilatasi, termasuk prostaglandin E2 dan prostasiklin. Peningkatan bradikinin meningkatkan efek penurunan tekanan darah dari ACEI, tetapi juga bertanggung jawab terhadap efek samping batuk kering yang sering dijumpai pada penggunaan ACEI. ACEI secara efektif mencegah dan meregresi hipertrofi ventrikel kiri dengan mengurangi perangsangan langsung oleh angiotensin II pada sel miokardial (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

3) ARB

Angitensinogen II dihasilkan dengan melibatkan dua jalur enzim: RAAS (Renin Angiotensin Aldosterone System) yang melibatkan ACE, dan jalan alternatif yang menggunakan enzim lain seperti chymase. ACEI hanya menghambat efek angiotensinogen yang dihasilkan melalui RAAS, ARB menghambat angiotensinogen II dari semua jalan. Oleh karena perbedaam ini, ACEI hanya menghambat sebagian dari efek angiotensinogen II (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

hormon antidiuretik dan konstriksi arteriol efferen dari glomerulus. ARB tidak memblok reseptor angiotensinogen tipe 2 (AT2). Jadi efek yang menguntungkan dari stimulasi AT2 (seperti vasodilatasi, perbaikan jaringan, dan penghambatan pertumbuhan sel) tetap utuh dengan penggunaan ARB (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

4) CCB

CCB terdiri dari dihidropiridin dan nondihropiridin, keduanya merupakan agen lini pertama untuk hipertensi. CCB bekerja dengan menghambat influx kalsium sepanjang membran sel. Ada dua tipe voltage

5) Beta bloker

Beta bloker telah digunakan pada banyak studi besar untuk hipertensi. Penggunaan beta bloker untuk saat ini disetujui untuk terapi penyakit penyulit (gagal jantung dan diabetes). Beta bloker memiliki memiliki efek kronotropik dan inotropik yang dapat menurunkan output jantung (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

Ada perbedaan farmakodinamik dan farmakokinetik diantara penyekat beta yang ada, tetapi menurunkan tekanan darah hampir sama. Ada dua karakteristik farmakodinamik dari beta bloker yang membedakan golongan ini yaitu efek kardioselektif (cardioselektivity), ISA (intrinsic sympathomimetic

activity). Beta bloker yang mempunyai afinitas yang lebih besar terhadap reseptor beta-1 dari pada reseptor beta-2 adalah kardioselektif (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

6) Penyekat α-1

Prazosin, terazosin, dan doxazosin adalah penyekat reseptor α1 selektif. Bekerja pada pembuluh darah perifer dan menghambat pengambilan katekolamin pada sel otot halus, menyebabkan vasodilasi dan menurunkan tekanan darah (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

relaksasi dan berkurang hambatan keluarnya aliran urin (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

7) Aliskiren

Aliskiren merupakan obat oral pertama dari kelas obat antihipertensi yang mengahambat renin secara langsung. Obat ini menghambat aktivasi RAAS, mengakibatkan penurunan aktivitas renin dan tekanan darah. Aliskiren distujui untuk monoterapi ataupun kombinasi (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

8) Agonis α 2 Central

Klonidin, guanabenz, guafacine dan metildopa menurunkan tekanan darah terutama dengan merangsang reseptor α2 adrenergic di otak. Perangsangan ini menurunkan aliran simpatetik dari pusat vasomotor di otak dan meningkatkan tonus vagal. Penurunan aktivitas simpatetik, bersamaan dengan meningkatnya aktivitas parasimpatetik, dapat menurunkan denyut jantung, cardiac output, total peripheral resistance, aktifitas plasma rennin, dan reflex baroreseptor. Klonidin sering digunakan untuk hipertensi yang resistan, dan metildopa adalah obat lini pertama untuk hipertensi pada kehamilan. Penggunaan agonis α2 sentral secara kronis menyebabkan retensi natrium dan air (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

9) Reserpin

miokardium. Reserpin onset dan waktu paruhnya lambat sehingga dosis pemberian satu kali per hari. Tetapi diperlukan 2 sampai 6 minggu sebelum efek antihipertensi maksimal terlihat (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

10) Vasodilator arteri langsung

Hidralazine dan minoxidil secara langsung merelaksasi otot polos menghasilkan vasodilatsi dan penurunan tekanan darah. Kedua obat juga menyebabkan penurunan tekanan perfusi yang kuat yang mengaktifkan refleks baroreseptor. Pengaktifan dari baroreseptor menyebabkan meningkatnya aliran simpatetik, sehingga meningkatkan denyut jantung, curah jantung, dan pelepasan rennin. Akibatnya terbentuk takifilaksis, efek hipotensi akan hilang dengan pemakaian seterusnya. Efek ini dapat diatasi dengan penggunaan penyekat beta bersamaan (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

11) Agen yang sedang dikembangkan

secara intravena pada pasien krisis hipertensi (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

b. Pengobatan Non-farmakologis

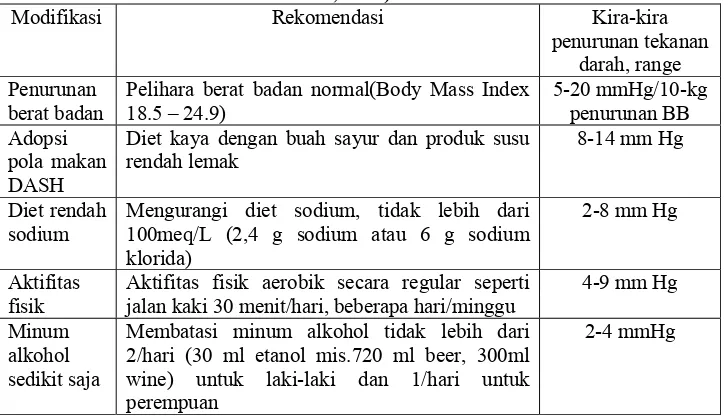

[image:13.612.151.515.339.549.2]Modifikasi gaya hidup yang dapat menurunkan tekanan darah adalah mengurangi berat badan untuk individu yang obesitas atau gemuk, mengadopsi pola makan DASH (Dietary Approach to Stop Hypertension) yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium, aktifitas fisik dan mengkonsumsi alkohol sedikit saja (Chobanian et al., 2004).

Tabel 2. Modifikasi Gaya Hidup untuk Mengontrol Hipertensi (Chobanian et al., 2004).

Modifikasi Rekomendasi Kira-kira

penurunan tekanan darah, range Penurunan

berat badan

Pelihara berat badan normal(Body Mass Index 18.5 – 24.9)

5-20 mmHg/10-kg penurunan BB Adopsi

pola makan DASH

Diet kaya dengan buah sayur dan produk susu rendah lemak

8-14 mm Hg

Diet rendah sodium

Mengurangi diet sodium, tidak lebih dari 100meq/L (2,4 g sodium atau 6 g sodium klorida)

2-8 mm Hg

Aktifitas fisik

Aktifitas fisik aerobik secara regular seperti jalan kaki 30 menit/hari, beberapa hari/minggu

4-9 mm Hg Minum

alkohol sedikit saja

Membatasi minum alkohol tidak lebih dari 2/hari (30 ml etanol mis.720 ml beer, 300ml wine) untuk laki-laki dan 1/hari untuk perempuan

2-4 mmHg

3. Pentalaksanaan Hipertensi a. Hipertensi dan Gagal Jantung

ACEI dengan diuretik merupakan regimen lini pertama yang direkomendasikan. Loop diuretik sering digunakan, khususnya pada pasien dengan penyakit yang parah (Saseen dan Maclaughlin, 2008). ACEI direkomendasikan untuk pasien dengan gagal jantung tahap A (NYHA kelas I), tahap B (NYHA kelas I), tahap C (NYHA kelas II-III) dan tahap D (NYHA kelas IV) (Chobanian et al., 2004). ACEI telah terbukti menurunkan tingkat morbiditas dan kematian pada pasien dengan gagal jantung disfungsi sistolik (Riaz, 2010).

Beta bloker adalah pihan yang tepat untuk left ventricular dysfunction. Pengaturan dosis sangat penting, dosis yang tidak tepat beresiko menginduksi eksaserbasi gagal jantung akut. Dosis awal harus sangat rendah, jauh di bawah dosis untuk mengobati darah tinggi, dan dititrasi secara perlahan-lahan ke dosis yang lebih tinggi (Saseen dan Maclaughlin, 2008) dan mengawasi secara ketat pasien untuk tanda-tanda memburuknya gagal jantung (Riaz, 2010). Carvedilol, metoprolol suksinat dan bisoprolol disetujui untuk mengobati left ventricular dysfunction (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

ARB dapat digunakan sebagai terapi alternatif untuk pasien yang tidak mampu mentoleransi ACEI dan bisa digunakan untuk terapi tambahan pada regimen standar tiga obat berdasarkan data dari penelitian CHARM (Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Mortality and

Antagonis Aldosteron memberikan keuntungan tambahan pada pasien dengan disfungsi ventrikular kiri biasanya pada tahap C atau NYHA kelas III atau gagal jantung tahap IV (Chobanian et al., 2004; Riaz, 2010). Spironolaktone ditambah diuretik dan ACEI memberikan manfaat pada severe left ventricular dysfunction. Penggunaan ARB bersamaan antagonis aldosteron saat menggunakan standar terapi tidak rekomendasikan karena meningkatkan resiko hiperkalemia yang parah (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

b. Hipertensi dan Pasca Infark Miokard

Beta bloker (yang tidak memiliki aktivitas intrinsik simpatomimetik) dan ACEI direkomendasikan oleh JNC VII dan AHA/American College of Cardiology merekomendasikan terapi dengan β-bloker dan ACEI. Beta bloker menurunkan stimulasi adrenergik jantung dan menurunkan resiko MI berkelanjutan atau serangan jantung tiba-tiba. Dua kelas obat, dengan beta bloker sebagai obat pertama merupakan drug of choice untuk pasien yang pernah memiliki riwayat MI (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

c. Hipertensi dan Resiko Penyakit Koroner

Angina kronis stabil dan sindrom korener akut merupakan bentuk penyakit koroner. Tekanan darah yang direkomendasikan untuk tersebut kurang dari 130/80 mmHg. Penurunan tekanan darah yang berlebihan pada pasien coronary artery disease lebih banyak menimbulkan bahaya daripada manfaat (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

Beta bloker (tanpa ISA) adalah terapi lini pertama pada angina kronis stabil dan mampu menurunkan tekanan darah, memperbaiki konsumsi oksigen miokardium dan menurunkan kebutuhan terhadap oksigen (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

CCB (nondihidropiridin CCB; diltiazem dan verapamil) dengan aksi panjang dapat digunakan sebagai alternatif beta bloker pada angina kronis stabil, regimen tersebut memiliki efek antiiskemik. CCB dihidropiridin digunakan untuk terapi tambahan beta bloker pada penanganan angina kronis stabil. CCB dihidropiridin atau beta bloker dengan ISA dapat menstimulasi jantung sehingga , beta bloker dengan ISA dihindari unutk terapi (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

Penambahan ACEI atau ARB mengurangi resiko penyakit kardiovaskular pada pasien angina stabil. Thiazide dapat ditambahkan untuk mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dan menurunkan tekanan darah (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

d. Hipertensi dan Diabetes Militus

Rekomendasi tekanan darah pasien Diabetes Millitus kurang dari 130/80 mmHg. Lima agen antihipertensi mengurangi kejadian penyakit kardiovaskuar (Saseen dan Maclaughlin, 2008). Pemilihan obat bagi penderita dibetes tipe 1 dan tipe 2 adalah diuretik, ACEI, beta bloker, ARB dan antagonis kalsium. Pasien dengan komplikasi diabetik menggunakan dua atau lebih kombinasi untuk mencapai target tekanan darah (Chobanian et al., 2004).

cardiovascular event randomized trial (FACET) menunjukkan ACEI lebih efektif mencegah terjadinya penyakit kardiovaskular daripada CCB dihidropiridin (Thomas, 2006).

Diuretik thiazid bermanfaat pada diabetes, bisa penggunaan tunggal atau sebagai bagian dari regimen terapi yang dikombinasikan. Terapi dengan klortalidon menurunkan titik akhir primer pada penyakit jantung kronis fatal dan infark miokard untuk tingkat derajat yang sama sebagai dasar terapi pada lisinopril atau amlodipin. Penggunaan diuretik tipe thiazid kecenderungan untuk hiperglikemia buruk, tetapi efek yang ditunjukkan kecil dan tidak memproduksi kejadian kardiovaskular dibandingkan golongan obat yang lain (Chobanian et al., 2004).

Beta bloker mengurangi resiko kardiovaskular pada pasien dengan diabetes (Saseen dan Maclaughlin, 2008). Beta blokers diindikasikan untuk diabetes dengan IHD tetapi kurang efektif mencegah stroke dibanding ARB. Beta bloker dapat menyebabkan efek samping homeostasis glukosa pada diabetes, termasuk memperburuk sensitivitas insulin dan berpotensi menutupi gejala hipoglikemi (Chobanian et al., 2004). Meskipun berpotensi menimbulkan masalah, beta blokers memiliki manfaat pada penderita diabetes setelah ACEI atau ARB dan diuretik (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

mengindikasikan CCB tidak bekerja melindungi seperti ACEI. Sedikit data menunjukkan CCB nondihidropiridin lebih melindungi fungsi kerja ginjal daripada CCB dihidropiridin (Saseen dan Maclaughlin, 2008). Beberapa data menunjukkan pada populasi umum CCB lebih efektif mengurangi stroke daripada agen lain, tetapi pada pasien diabetes belum tentu memberikan efek tersebut. The NORDIL trial menggunakan diltiazem, INSIGHT dan STOP-2, menggunakan agen dihiropiridin secara keseluruhan memberikan hasil yang sama (Vijan et al., 2003).

e. Hipertensi dan Penyakit Ginjal Kronis

Tujuan tekanan darah pasien dengan CKD kurang dari 130/80 mmHg (Saseen dan Maclaughlin, 2008), sebaiknya diberi ACEI atau ARB dengan kombinasi diuretik (Chobanian et al., 2004). ACEI mengurangi kejadian dari gagal ginjal tahap akhir (Thomas, 2006). Pasien dengan kreatinin lebih dari 30% atau pada pengukuran yang diulang menunjukkan kemungkinan peningkatan kreatinin meningkat maka penggunaan ACEI dihentikan dan menggali informasi penyebab dari disfungsi ginjal. ARB menunjukkan lebih memelihara kecepatan filtrasi glomerulus daripada ACEI pada hewan uji. ARB juga menyebabkan disfungsi ginjal (Palmer, 2002).

menyebabkan respon azotemik saat volume intravaskular mengalami penurunan (Palmer, 2002).

Penggunaan tiazid dosis rendah kombinasi ACEI tidak menyebabkan perubahan fungsi ginjal. Penggunaan loop diuretik dengan kombinasi ACEI dapat menyebabkan azotemia ketika efektifitas volume darah arteri menurun. Untuk meminimalkan terjadinya komplikasi pengaturan dosis loop diuretik pada pasien edema tidak melebihi 1 kg per hari (Palmer, 2002).

f. Hipertensi dan Penyakit Serebrovaskular

Manajemen tekanan darah selama stroke akut masih kontroversial. Tekanan darah sering tinggi dalam periode poststroke dan diduga disebabkan oleh kompensasi respon fisiologis untuk meningkatkan perfusi ke otak. Akibatnya setelah infark serebral akut tekanan darah diturunkan sampai kondisi klinis stabil. Tidak ada agen tertentu telah terbukti secara jelas lebih tinggi daripada agen lain untuk perlindungan stroke (Chobanian et al., 2004).

sementara, bahkan terjadi penurunan tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

g. Hipertensi Emergensi

Pasien hipertensi emergensi harus dirawat di unit perawatan intensif dan disarankan pemberian terapi secara parenteral. Tujuan awal terapi adalah mengurangi tekanan darah tidak lebih dari 25% (sampai 1 jam), selanjutnya apabila kondisi tekanan darah pasien stabil maka tekanan darah dapat diturunkan sampai 160/110 mmHg pada 2-6 jam berikutnya (Chobanian et al., 2004).

Nitroprusside adalah obat pilihan pada banyak kasus, tetapi dapat menimbulkan masalah pada pasien dengan penyakit ginjal kronik. Nitroprusside sebaiknya dihentikan apabila konsentrasi thiosinat melebihi 12mg/dL. Akumulasi thiosinat meningkatkan toksisitas pada pasien dengan fungsi ginjal menurun (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

Intravena nitrogliserin merupakan managemen yang ideal untuk hipertensi emergensi yang menunjukkan adanya iskemia miokard. Toleransi intavena nitrogliserin ketika digunakan lebih dari 24-48 jam dan dapat menyebabkan sakit kepala parah (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

h. Hipertensi Urgensi

Hipertensi urgensi idealnya ditangani dengan menyesuaikan terapi pemeliharaan dengan menambahkan obat antihipertensi yang baru dan atau menaikkan dosis obat antihipertensi yang ada. Penurunan tekanan darah terlalu cepat ke nilai yang ideal tidak disarankan kerena berpotensi resiko kejadian serebrovaskular, infark miokard, dan gagal ginjal akut (Saseen dan Maclaughlin, 2008). Beberapa pasien hipertensi urgensi dapat ditangani dengan pemberian oral, obat kerja cepat seperti kalptopril, labetolol atau klonidin. diikuti dengan pengamatan untuk beberapa jam untuk meyakinkan penurunan tekanan darah yang perlahan (Chobanian et al., 2004).

Kaptopril 25 – 50 mg dengan interval 1 – 2 jam yang diberikan secara oral adalah obat pilihan. Onset kerjanya 15 – 30 menit, menurunnya tekanan darah yang drastis tidak mungkin terjadi bila respons hipotensi tidak terlihat dalam 30-60 menit (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

Untuk pasien yang mengalamai rebound dengan penarikan klonidin, dosis 0,2 mg awal dapat diberikan, diikuti dengan 0,2 mg setiap jam sampai tekanan darah diastolic <110 mmHg atau total 0,7 mg klonidin sudah diberikan (Saseen dan Maclaughlin, 2008).

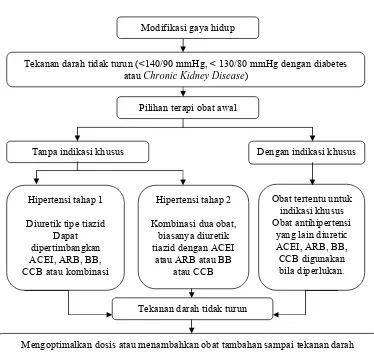

Gambar 1. Skema Dalam Penanganan Hipertensi (Chobanian et al., 2004) Gambar 1. Skema Penanganan Hipertensi (Chobanian et al., 2004)

Tabel 3 . Pilihan Obat Antihipertensi dengan Adanya Penyakit Penyerta (Chobanian et al., 2004).

Indikasi Khusus Obat yang Direkomendasikan

Diuretik BB ACEI ARB CCB Aldo ANT

Gagal Jantung • • • • •

Post-miokardial infark • • •

Penyakit Koroner • • • •

Diabetes • • • • •

Penyakit Ginjal Kronik • •

Pencegahan Stroke Kambuhan

• • Modifikasi gaya hidup

Tekanan darah tidak turun (<140/90 mmHg, < 130/80 mmHg dengan diabetes atau Chronic Kidney Disease)

Pilihan terapi obat awal

Tanpa indikasi khusus Dengan indikasi khusus

Hipertensi tahap 1 Diuretik tipe tiazid

Dapat dipertimbangkan ACEI, ARB, BB, CCB atau kombinasi

Hipertensi tahap 2 Kombinasi dua obat,

biasanya diuretik tiazid dengan ACEI

atau ARB atau BB atau CCB

Obat tertentu untuk indikasi khusus Obat antihipertensi

yang lain diuretic ACEI, ARB, BB, CCB digunakan bila diperlukan.

Mengoptimalkan dosis atau menambahkan obat tambahan sampai tekanan darah mencapai normal. Pertimbangkan konsultasi dengan spesialis tekanan darah tinggi

4. Pengobatan rasional

Penggunaan obat dikatakan rasional jika tepat secara medis dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (Anonimb, 2006). Secara praktis penggunaan obat dikatakan rasional jika memenuhi kriteria :

a. Tepat Indikasi

Pemilihan obat yang didasarkan pada indikasi adanya suatu gejala atau diagnosis penyakit yang akurat (Anonimb, 2006).

b. Tepat Pasien

Pemilihan obat disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan patologis pasien dengan melihat ada tidaknya kontraindikasi (Anonimb, 2006)

c. Tepat Obat

Keputusan untuk melakukan upaya terapi diambil setelah diagnosis ditegakkan dengan benar. Dengan demikian obat yang dipilih haruslah yang memiliki efek terapi sesuai dengan spektrum penyakit (Anonimb, 2006). d. Tepat Dosis

Dosis, cara dan rute pemberian obat sangat berpengaruh terhadap efek terapi obat. Pemberian dosis yang berlebih sangat beresiko timbulnya efek samping. Sebaliknya dosis yang terlalu kecil tidak akan menjamin tercapainya kadar terapi yang diharapkan (Anonimb, 2006).

e. Waspada terhadap efek samping