(Skripsi)

Oleh

TRIANA DESITA SARI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2017

LEBAK MANIS KELURAHAN SUKAJAWA BARU KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Triana Desita Sari

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah deskriptif, subyek yang diteliti merupakan kepala keluarga penerima KIP di kampung Lebak Manis, yang berjumlah 36 KK. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup dan angket skala likert, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan rumus interval dan persentase.

Hasil penelitian berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP adalah mendukung yaitu masyarakat telah menggunakan dana KIP sesuai prosedur, yakni untuk membiayai iuran sekolah, transportasi sekolah, membeli pakaian dan perlengkapan sekolah seperti tas dan sepatu sekolah, untuk membiaya biaya tambahan praktik pembelajaran seperti ujian kompetensi dan latihan ujian, untuk membiayai les atau bimbingan belajar. Kecenderungan tindakan masyarakat juga positif atau mendukung karena dana KIP yang diberikan tepat sasaran atau dalam hal ini benar diberikan kepada masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Oleh

Triana Desita Sari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi PPKn

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2017

Penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 20 Desember 1995. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Almarhum Bapak Suryadi dan Ibu Jumiati.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu TK AISYIYAH pada tahun 2001, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 03 Sukajawa, Bandar Lampung pada tahun 2007, lalu Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar Lampung pada tahun 2010, Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Pada Tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tertulis. Penulis pernah menjadi bendahara Osis di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang Bandar Lampung. Penulis pernah aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Unila sebagai anggota, kemudian Himpunan Mahasiswa Pendidika IPS (HIMAPIS) sebagai anggota serta Forum Pendidikan Kewarganegaraan (Fordika) FKIP Unila. Kemudian pada bulan Juli 2016, penulis mengikuti Kuliah Kerja

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT,

Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda baktiku kepada: Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayahanda Suryadi dan Ibunda

Jumiati yang telah membesarkanku dengan penuh cinta kasih sayang, membimbing, memberikan semangat, motivasi serta selalu

mendoakanku demi kesuksesanku

Kakakku tersayang Eka Novia dan Dwi Susanti, Abang Adi Wijaya serta Adikku Tersayang Tiara Suryani dan Sonia Apriyani yang selalu memberi semangat serta motivasi dalam

menyongsong kesuksesanku

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia (Nelson Mandela)

Pendidikan adalah hal yang penting, pemerintah Indonesia terus berkomitmen membebaskan masyarakat dari tuna aksara

(Susilo Bambang Yudhoyono)

Bermimpilah, tuliskan semua mimpimu. Karena siapapun boleh memiliki mimpi, raihlah mimpimu. Jangan biarkan alasan ekonomi membuatmu patah arang, bukalah matamu lihatlah dunia yang luas,

sesungguhnya dibalik masalah yang besar ada ALLAH yang maha besar. (Triana Desita Sari)

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW, yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak.

Skripsi dengan judul “Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia

Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung.

Selama Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak memperoleh saran maupun kritikan yang bersifat membangun sekaligus merupakan sebuah pembelajaran baik dalam menambah ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan penulis sendiri. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., Selaku Pembimbing Akademik sekaligus sebagai pembimbing II, serta ucapan terimakasih kepada :

2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung; 4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd., selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi; 7. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi; 8. Bapak M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd., Bapak Susilo, S.Pd., M.Pd., serta Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, motivasi, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan;

10. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa Septriana S.Pd, Kak Sri Rahayu, Kak Yuliana, serta kakak tingkat 2012 yang telah membantu dan memberi semangat.

11. Sahabat-sahabat terhebatku Shinta Ronauli Sitinjak, Reni Andriyani, Yesi Suryanti, Endang Sri Lestari, Ersa Susanti serta Elin Eliawati yang selalu meluangkan waktu, memberikan ide, saran serta cita inspirasi.

12. Sahabat-sahabat terbaikku, Atika Dwi Lestari, Wiji Riyani, Intan Bimbing Rakasiwi, Uswatun Khasanah, Siti Khotijah, Yesi Surya Resita, Nur Anita Sari, Aina Fayanti, Atika Febtiana Sari, Heni Istiani, Nur Anggraini serta Prayitno yang telah meluangkan waktunya dan memberikan semangat, cerita, cita dan canda tawa dalam segala hal.

13. Sahabat seperjuangan Azmi Fikron, M. Ardhiansyah, Artika Yasinda, Meliansari serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

14. Adik tingkat Mia, Anggi, dan Desi yang selalu setia dilaboratorium pembelajaran PPKn untuk membantu dan memberi semangat.

15. Teman-teman KKN-PPK SMPN 01 Sendang Agung, Lampung Tengah. 16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Bandar Lampung, 10 Februari 2017 Penulis

HALAMAN JUDUL ... i

ABSTRAK ... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN... iv SURAT PERNYATAAN ... v RIWAYAT HIDUP ... vi PERSEMBAHAN... viii MOTTO ... ix SANWACANA ... x

DAFTAR ISI... xiii

DAFTAR TABEL ... xvi

DAFTAR GAMBAR ... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ... xviii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 10

C. Pembatasan Masalah ... 11

D. Rumusan Masalah ... 11

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 12

a). Tujuan Penelitian... 12

b). Kegunaan Penelitian... 12

1.Kegunaan Teoritis ... 12

2.Kegunaan Praktis... 12

F. Ruang Lingkup Penelitian ... 13

1. Ruang Lingkup Ilmu ... 13

2. Subyek Penelitian... 13

3.Obyek Penelitian... 13

4 Tempat Penelitian ... 13

5. Waktu Penelitian ... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Deskripsi Teori ... 15

1. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat... 15

a. Pengertian Sikap... 15

b. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap... 16

c. Teori Sikap ... 18

2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Pendidikan dan Progam Indonesia

Pintar ... 31

a. Kebijakan Publik... 31

1). Pengertian Kebijakan Publik... 32

2). Ciri-ciri Kebijakan Publik... 33

3). Teori Pembuatan Keputusan ... 34

b. Kebijakan Sosial ... 39

c. Pendidikan... 40

1. Pengertian Pendidikan ... 40

2. Unsur-unsur Pendidikan ... 42

3. Pentingnya Pendidikan ... 43

d. Program Indonesia Pintar... 45

1). Tujuan Program Indonesia Pintar ... 48

2). Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar .... 48

3). Penggunaan Manfaat... 50

4). Besaran Manfaat ... 51

5). Mekanisme Pengusulan ... 51

6). Pengambilan Dana ... 52

B. Penelitian yang Relevan ... 55

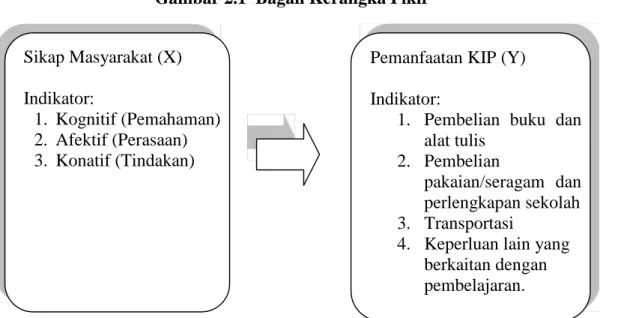

C. Kerangka Pikir... 57

III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian... 58

B. Subyek Penilitian... 58

C. Variabel Penelitian ... 59

1. Variabel Bebas (X)... 59

2. Variabel Terikat (Y) ... 60

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional... 60

1. Definisi Konseptual... 60

2. Definisi Operasional... 60

E. Pengukuran Variabel ... 61

F. Teknik Pengumpulan Data... 61

1. Teknik Pokok ... 61

2. Teknik Penunjang... 62

G. Uji Kelayakan instrumen... 63

1. Uji Validitas ... 63

2. Uji Reliabilitas ... 63

H. Teknik Analisis Data... 64

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Langkah-langkah Penelitian...66

1. Persiapan Pengajuan Judul ...66

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data ...68

c. Penelitian Dilapangan...69

5. Pelaksanaan Uji Coba Angket ...70

a. Analisis Uji Coba Angket...70

b. Analisis Uji Coba Reliabilitas ...70

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...74

1. Luas dan Batas Wilayah Kampung Lebak Manis ...74

2. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Lebak Manis...75

3. Skruktur Pemerintahan Kampung Lebak Manis ...75

C. Deskripsi Data...76

1. Pengumpulan Data ...76

2. Penyajian Data...76

a. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...77

b. Indikator Perasaan atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...80

c. Indikator Kecenderungan Bertindak Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...83

D. Pembahasan ...86

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...86

2. Perasaan atau Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...89

3. Kecenderungan Bertindak Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...93

V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan ...99

B. Saran...100 DAFTAR PUSTAKA

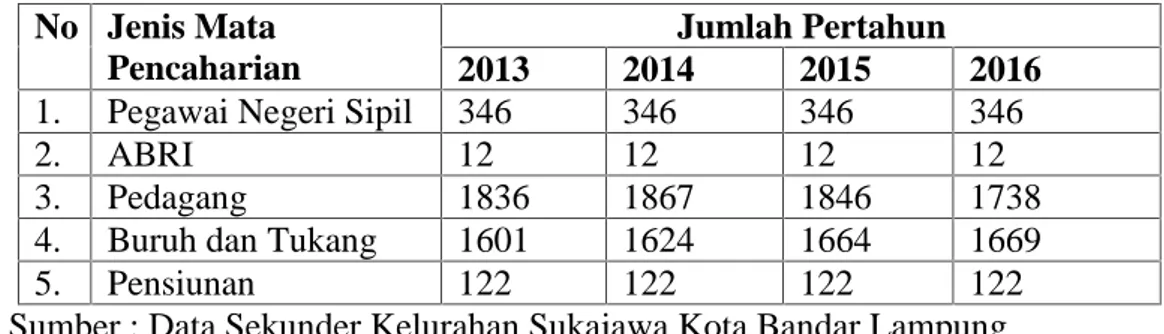

1.1 Data Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di Kelurahan

Sukajawa Baru Tahun 2013-2016...5 1.2 Data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahan

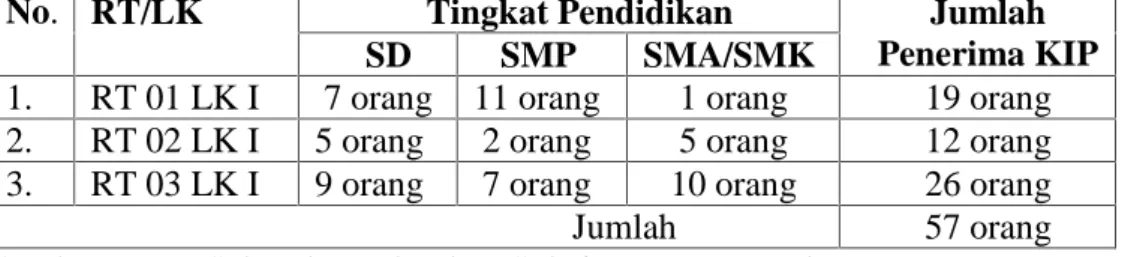

Sukajawa Baru ... 6 1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak

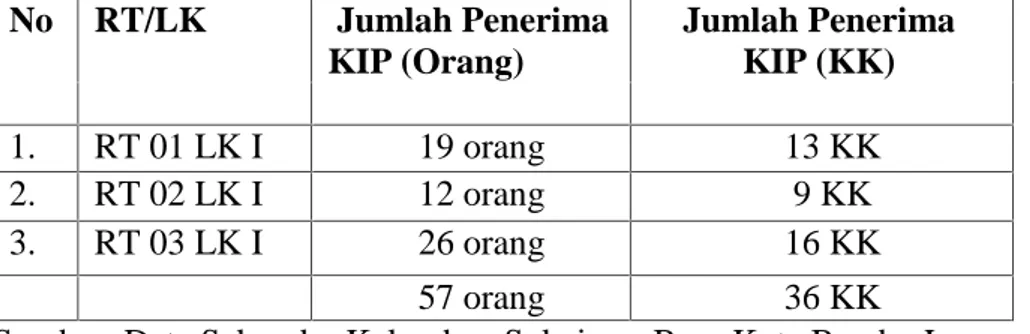

Manis kelurahan Sukajawa Baru... 9 3.1 Sebaran Subyek Penelitian Berdasarkan RT...59 4.1 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Diluar Responden Terkait Sikap

Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar

Lampung Untuk Item Ganjil (X) ...71 4.2 Hasil Uji Coba Angket 10 Orang Diluar Responden Terkait

Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa

Baru Kota Bandar Lampung Untuk ItemGenap (Y) ...71 4.3 Distribusi antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) dengan

Item Genap (Y) ...72 4.4 Distribusi Skor Angket Dari Indikator Pemahaman

Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...77 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman Masyarakat

Terhadap Pemanfaatan KIP ...79 4.6 Distribusi Skor angket dari indikator Tentang Perasaan

Atau Tanggapan MasyarakatTerhadap Pemanfaatan KIP ...80 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Perasaan/Tanggapan

Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...82 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Kecenderungan Bertindak

1. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA ...101

2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan ...102

3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan ...103

4. Surat Izin Penelitian ...104

5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ...105

6. Kisi-kisi Angket ...106

7. Angket Penelitian ...107

8. Distribusi Skor angket dari indikator Kecenderungan Bertindak Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP ...108

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Itulah sebabnya pendidikan nasional dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Pendidikan penting bagi manusia karena setiap manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi atau sumber daya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, potensi tersebut memerlukan arahan dan bimbingan agar dapat membawa kualitas manusia menjadi lebih baik. Melalui pendidikan potensi manusia dapat tersalur, berkembang dan mendapatkan arahan. Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguasaan pengetahuan, informasi dan teknologi sebagai prasyarat

masyarakat modern. Pengetahuan yang dimiliki manusia bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Selain itu pendidikan juga sangat penting bagi kemajuan manusia, melalui pendidikan nilai-nilai dapat ditanamkan, sehingga terwujud manusia yang beradab.

Kualitas pendidikan yang baik merupakan hal yang penting bagi proses peningkatan daya saing suatu bangsa dimata dunia. Keterbelakangan pendidikan menjadi faktor penghambat bagi pembangunan suatu negara. Bahkan dalam tujuan negara Indonesia tersurat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Begitu pentingnya pendidikan dalam memajukan suatu bangsa, namun dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bukan merupakan hal yang mudah, terdapat berbagai permasalahan yang mampu menghambat pendidikan. Keadaan pendidikan di Indonesia yang masih memperihatinkan, mulai dari mutu pendiikan yang masih rendah yang dibuktikan oleh banyaknya guru yang mengajar bukan pada bidangnya serta tingkat kejujuran peserta didik yang masih rendah, kemudian fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai, hingga pemerataan pendidikan yang didasari oleh alasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Kemiskinan masih menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.

Hingga saat ini disparitas angka partisipasi sekolah sangat tinggi. Angka partisipasi pendidikan keluarga yang mampu secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi pendidikan keluarga yang ekonominya kurang

mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung yang ditansggung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku, kursus dan biaya lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2015 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28 513.57 ribu jiwa dan tahun 2016 berjumlah 28.005.41 sedangkan di provinsi lampung jumlah penduduk miskin 2015 berjumlah 1.100.68 ribu jiwa naik menjadi 1.169.60 ribu jiwa. Namun bagaimanapun juga, pendidikan tetap harus dinomorsatukan, sebab jika tak ada ilmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan.

Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat manusia”. Untuk mengimplementasikan pasal

34 ayat 2 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Dengan mengeluarkan berbagai program-program, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada PKH, rumah tangga miskin diberi uang tunai sama dengan program BLT, tapi dalam PKH ada

persyaratan yang harus dipenuhi yaitu uang tunai tersebut hanya diberikan jika anak-anak usia sekolah dalam keluarga tersebut benar-benar masih bersekolah. Sasaran PKH cukup jelas, yaitu agar anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan sampai sekolah menengah atas. Dengan pendidikan yang memadai diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang terjadi pada orang tua dan keluarganya sehingga tidak berlanjut ke anak-anak generasi berikutnya.

Kemudian pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), meski dana BOS diharapkan dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan siswa/peserta didik, tetapi masih banyak anak–anak yang tidak dapat bersekolah, putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang pendidikan berikutnya. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kesulitan orangtua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang lain seperti baju seragam, buku tulis, sepatu, biaya transportasi maupun biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung oleh dana BOS. Hal inilah yang melatar belakangi dikembangkannya Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sikap masyarakat Indonesia terhadap progam bantuan pemerintah dalam bidang pendidikan sangat disayangkan, terbukti pada progam Bantuan Siswa Miskin, menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menunjukkan akurasi dari penetapan sasaran penerima Program BSM masih lemah dimana ditemukan banyak penerima BSM yang bukan berasal dari keluarga atau rumah tangga miskin dan banyak siswa dari keluarga atau rumah tangga miskin tidak menerima manfaat BSM.

Sikap masyarakat terhadap progam PKH terlihat mendukung, hal ini dibuktikan bahwa nurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terjadinya kenaikan rata-rata banyak indikator di bidang kesehatan (misalnya kunjungan ke Posyandu naik 3 persen, pemantauan pertumbuhan anak naik 5 persen, dan kegiatan imunisasi naik 0,3 persen) dan indikator pendidikan (misalnya kehadiran di kelas naik 0,2 persen). PKH juga berhasil meningkatkan pengeluaran rumah tangga per bulan per kapita untuk pendidikan dan kesehatan.

Adanya progam pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui bekal pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan dengan mudah. Berikut data penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian di kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.1 Data Penduduk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian di Kelurahan Sukajawa Baru Tahun 2013-2016

No Jenis Mata Pencaharian

Jumlah Pertahun

2013 2014 2015 2016

1. Pegawai Negeri Sipil 346 346 346 346

2. ABRI 12 12 12 12

3. Pedagang 1836 1867 1846 1738

4. Buruh dan Tukang 1601 1624 1664 1669

5. Pensiunan 122 122 122 122

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data penduduk menurut jenis mata pencaharian di Kelurahan Sukajawa Baru pada Tahun 2013-2016, penduduk yang berstatus PNS dan ABRI dari tahun ke tahun tetap sama dan tidak mengalami perubahan. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan pendidikan di kelurahan sukajawa baru, belum adanya regenerasi baru yang mampu menembus profesi sebagai PNS dan ABRI.

Pada jenis pekerjaan sebagai pedagang mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 kemudian ketahun 2016 hal ini disebabkan karena kelurahan Sukajawa Baru berada dekat dengan pasar Bambu Kuning, Pasir Gintung dan Pasar SMEP. Kemudian pada jenis mata pencaharian sebagai buruh dan tukang mengalami kenaikan tiap tahunnya, dari tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan masih banyak warga kelurahan Sukajawa Baru yang tergolong pada status ekonomi tidak mampu yang bekerja sebagai buruh pasar, dan tukang bangunan. Sehingga sukar apabila harus membiayai pendidikan. Berikut data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru

Tabel 1.2 Data anak putus sekolah di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru

No Nama (L/P) Usia RT

1. Wirna Ambarsari P 16 Tahun 01

2 Lia Lufita P 16 Tahun 01

3 Sari Luana P 17 Tahun 01

4 Riski L 12 Tahun 02

5. Jefri L 14 Tahun 03

6. Risa Mutiara P 14 Tahun 03

7. Maulana L 13 Tahun 03

8. Wawan L 13 Tahun 03

9. M. Edo Hariawan L 14 tahun 03

Sumber : Data Primer RT Kampung Lebak Manis

Berdasarkan data putus sekolah di kampung Lebak Manis, mayoritas anak putus sekolah berada pada jenjang SMP dan SMA, jumlah anak putus sekolah yang paling banyak ialah pada RT 03 yaitu berjumlah 5 orang. Hal ini terjadi

karena kurangnya biaya mereka untuk bersekolah sebab biaya pendidikan pada jenjang SMP dan SMA cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan bantuan yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk bersekolah.

Selain progam PKH, BLT, BOS dan BSM upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang menghalangi penyelenggaraan pendidikan adalah dengan mengeluarkan Progam Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Progam Indonesia Pintar merupakan salah satu progam nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang salah satu tujuanya adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. Adanya Progam Indonesia Pintar mempunyai maksud untuk dapat memutus rantai angka putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia. Progam Indonesia Pintar ini diwujudkan dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yang telah terdaftar mengikuti Progam Indonesia Pintar atau sebagai penanda anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu mendapat manfaat dari Progam Indonesia Pintar.

Progam Indonesia Pintar merupakan penyempurnaan progam Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditujukan kepada anak usia sekolah untuk membantu biaya keperluan sekolah. Sehingga peserta didik yang berasal dari keluarga tidak

mampu dapat tercukupi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapat layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dan mencegah anak putus sekolah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau mereka yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Mereka yang memperoleh KIP berasal dari tingkat SD sampai SMA dan sederajat. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan sumber data dan pagu nasional penerima kartu indonesia pintar (KIP) Tahun 2016 berjumlah 19.547.510 anak.

Kelurahan Sukajawa Baru penerima KIP berjumlah 383 anak yang terdiri dari siswa jenjang pendidikan SD sampai dengan SMK. Kelurahan Sukajawa Baru sendiri terdiri dari 2 LK dan LK I terdiri dari 13 RT, sedangkan LK II terdiri dari 5 RT. Berikut data mengenai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung lebak manis kelurahan Sukajawa Baru

Tabel 1.3 Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru

No. RT/LK Tingkat Pendidikan Jumlah

Penerima KIP

SD SMP SMA/SMK

1. RT 01 LK I 7 orang 11 orang 1 orang 19 orang 2. RT 02 LK I 5 orang 2 orang 5 orang 12 orang 3. RT 03 LK I 9 orang 7 orang 10 orang 26 orang

Jumlah 57 orang

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data penerima Kartu Indonesia Pintar di Kelurahan Sukajawa Baru berjumlah 383 orang, yang tersebar yang tersebar di 18 RT. Penerima KIP di kampung Lebak Manis berjumlah 57 orang yang terdiri dari 3 RT yaitu RT 01 berjumlah 19 orang, RT 02 12 orang, dan RT 03 berjumlah 26 orang.

Adanya Progam Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan berjalan baik apabila ada dukungan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Begitu juga dengan dikeluarkannya KIP, sikap masyarakat merupakan faktor yang penting agar dapat terlaksana peningkatan pendidikan pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada tiga macam sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan yakni mendukung, netral dan menolak, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga kampung Lebak Manis Kelurahan sukajawa Baru, kebanyakan masyarakat bersikap kurang mendukung Progam Indonesia Pintar karena kebanyakan masyarakat menggunakan KIP tidak sebagaimana mestinya, dengan menggunakan KIP bukan untuk membiayai keberlangsungan

pendidikan anak, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti untuk membayar cicilan motor, membayar iuran listrik dan sebagainya.

Apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, dan apa yang diginginkan pemerintah terhadap pemanfaatan KIP belum termanifestasikan di masyarakat, seharusnya pemanfaatan dana KIP adalah untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian atau seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasah atau sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah atau sekolah seperti biaya untuk membeli media pembelajaran LKS, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran praktik misalnya saat pembelajaran portofolio dan sebagainya.

Berdasarkan data dan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat banyaknya anak yang membutuhkan bantuan guna menempuh pendidikan, tetapi justru bantuan tersebut disalahgunakan. Bagaimana suatu daerah akan maju bila sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Maka berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diutarakan, dapat didefinisikan berbagai masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk menempuh pendidikan di Indonesia.

2. Tingginya angka penduduk miskin di lampung.

3. Masih adanya anak yang putus sekolah di kampung Lebak Manis sehingga KIP penting bagi keberlangsungan pendidikan.

4. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi masalah pendidikan anak yang kurang mampu.

5. Banyak masyarakat di kampung lebak manis yang bekerja sebagai buruh pasar dan tukang sehingga sulit dalam membiayai pendidikan untuk anaknya.

6. Sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan. 7. Pemanfaatan KIP belum termanifestasikan dimasyarakat. 8. Penggunaan dana KIP tidak sebagaimana mestinya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dipaparkan, maka penelitian ini akan dibatasi pada sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian a). Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru Kota Bandar Lampung.

b). Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk:

1). Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana usaha Pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan taraf hidup masyarakat di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru.

2). Penelitian ini memperkaya konsep-konsep dalam ilmu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang pendidikan politik karena berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik.

2. Kegunaan Praktis

1). Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan kurang memiliki kepedulian terhadap pendidikan agar berperan aktif dan mendukung kebijakan pemerintah sehingga tercipta peningkatan pendidikan yang dapat membangun daerahnya agar menjadi penduduk yang berkualitas dan lebih baik.

2). Kegunaan penelitian ini bagi Sekolah dapat memberi informasi mengenai efisiensi pemanfaatan KIP oleh masyarakat belum termanifestasikan dengan baik.

3). Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, bahwa fakta dilapangan mengenai pemanfaatan KIP belum terlaksana dengan baik, masyarakat belum memanfaatkan KIP dengan sebagai mana mestinya.

F. Ruang Lingkup Penelitian 1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan kajian politik dan kenegaraan mengenai kebijakan pemerintah karena membahas tentang sikap masyarakat terhadap pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di kampung Lebak Manis.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah sikap masyarakat terhadap pemanfaatan KIP di kampung Lebak Manis.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah masyarakat penerima KIP di kampung Lebak Manis yaitu RT 01, RT 02 dan RT 03 LK I kelurahan Sukajawa Baru.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampung Lebak Manis kelurahan Sukajawa Baru

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tanggal 30 September 2016 dengan nomor 5776/UN26/3/PL/2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan nomor 474/29/VI.174/2016.

1. Tinjauan Tentang Sikap Masyarakat a. Pengertian Sikap

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut “attitude” adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu (Sarwono, 2012:201).

Herbert Spencer dalam Ahmadi (2002:161) yang menggunakan kata ini menunjuk suatu status mental seseorang. Bagi para ahli psikologi, perhatian terhadap sikap berakar pada alasan perbedaan individual. Mengapa individu yang berbeda memperlihatkan tingkah laku yang berbeda dalam situasi yang sebagian besar gejala ini diterangkan oleh adanya perbedaan sikap.

Menurut GW Allport dalam Widiastuti (2014:57) “sikap adalah keadaan

mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya”.

Thustone dalam Ahmadi (2002:163), mengatakan “sikap adalah

kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Obyek psikologi di sini meliputi : simbol, kata-kata, slogan,

positif terhadap suatu obyek psikologi apabila ia suka (like) atau memiliki sikap yang favorable, sebaliknya orang yang dikatakan memiliki sikap negatif terhadap obyek psikologi bila ia tidak suka (dislike) atau sikapnya unfavorable terhadap obyek psikologi” (Kurt dalam Ahmadi, 2002:163).

Menurut Gerungan dalam Ahmadi (2002:164), “pengertian attitude dapat

diterjemahkan dengan kata sikap terhadap obyek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan, atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai

oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek”.

Jadi attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesedian beraksi terhadap suatu hal.

Berdasarkan pendapat ahli maka menurut peneliti sikap adalah keadaan mental dan saraf seseorang melalui pengalaman sehingga menimbulkan kecenderungan terhadap obyek tertentu yang bersifat positif atau negatif.

b. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap

Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu bawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Pembentukan sikap sebagian dipengaruhi oleh pengalaman. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Sebagai hasil balajar sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan obyek tertentu.

Menurut Bimo Walgito dalam Widyastuti (2014:68), pembentukan dan perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor yaitu:

a). Faktor Internal (Individu) yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak.

b). Faktor Eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.

Sedangkan, menurut Sarlito (2012: 203), sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara :

a). Adopsi, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya sikap.

b). Diferensiasi, dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang terjadi yang didanggap sejenis sekarang dipandang tersendiri dan lepas dari jenisnya. Misalkan seorang anak kecil yang mula-mula takut kepada setiap orang dewasa kecuali ibunya, tetapi lama kelamaan ia dapat membeda-bedakan antara ayah, paman yang disukai dengan orang asing yang tidak disukai.

c). Integrasi, pembentukan sikap di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut.

d). Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat kedua ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan dan perubahan sikap dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor

internal dan faktor eksternal dan melalui empat cara yaitu adopsi, diferensiasi, integrasi dan trauma.

c. Teori Sikap

a). Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan dikemukakan oleh Heider (1958). Prinsip dasar teori keseimbangan bahwa sikap individu harus selalu berada dalam kondisi yang seimbang. Keseimbangan akan tetap terjadi apabila individu dalam hidupnya tetap konsisten dalam bersikap terhadap suatu obyek tertentu. Teori keseimbangan dalam bentuk sederhana melibatkan hubungan-hubungan antara seseorang dengan dua objek sikap.

Keseimbangan sikap terhadap suatu obyek terkait dengan kesesuaian (favorable) dan ketidaksesuaian (unfavorable). Suatu obyek yang menurutnya baik, disukai dan diianggapnya positif, menimbulkan kesesuaian dengan dirinya, karena dianggap menyenangkan. Maka individu itu bersikap favorable. Sebaliknya suatu obyek yang menurutnya tidak baik, tidak disukai, dan dianggapnya negatif, maka menimbulkan ketidaksesuaian dengan dirinya. Karena dianggap tidak menyenangkan (unfavorable). Teori ini lebih memfokuskan pada sikap konsisten. Hubungan afeksi dapat menghasilkan sistem yang tidak seimbang menjadi seimbang (Hadiwinarto, 2009:118).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori keseimbangan ialah seseorang yang apabila menganggap baik atau positif suatu objek maka akan menimbulkan kesesuaian atau positif terhadap

dirinya. Kemudian diwujudkan melalui konsisten dalam bersikap.

b). Teori ketidaksesuaian (dissonance theory)

Teori ketidaksesuaian mengenai sikap, dikemukakan oleh Festinger (dalam Hadiwinarto, 2009:118) adanya teori ketidaksesuaian tentang sikap karena berkaitan dengan perilaku individu. Ada dua konsep yang dilawankan dalam teori ini, yakni teori konsonansi (conssonance) yang berarti selaras daan disonansi (dissonance) yang berarti ketidakselarasan. Teori ini menekankan pada individu untuk menyelaraskan elemen-elemen kognisi dan pemikiran, sebagai akibat adanya ketidakselarasan yaitu pikiran yang menekan dan memotivasi untuk memperbaikinya.

Menurut festinger “yang dimaksud dengan elemen kognitif ialah mencakup

pengetahuan, pandangan dan kepercayaan tentang lingkungan, seseorang

atau tentang tindakan”. Pengertian disonansi adalah “tidak cocoknya antara

dua atau tiga elemen-elemen kognitif” (Walgito, 2003:138).

Dalam teori ini terdapat dua elemen kognitif yang saling bertentangan, dan kalau dibiarkan, akan menimbulkan sikap ambivalensi. Karena keberadaan kedua elemen yang saling bertentangan (dissonance) itu menganggu logika

dalam berpikir. sebagai contoh, misalnya: “ elemen kognitif “KIP penting

bagi keberlangsungan pendidikan siswa tidak mampu”. Kalau dirinya “saya siswa kurang mampu”, maka terjadi konsonansi atau keselarasan. Akan

tetapi kalau ternyata “saya tidak tergolong siswa yang kurang mampu”,

maka terjadi ketidakselarasan. Cara mengurangi atau menghilangkan disonansi adalah dengan merubah salah satu elemen kognitif, yaitu dengan

mengubah sikap agar sesuai dengan perilakunya. (Hadiwinarto, 2009:118-119).

Berdasarkan pengertian ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori ketidaksesuaian adalah apabila terjadi ketidak cocokan seseorang terhadap pengetahuan, pandangan dan kepercayaan mengenai suatu objek maka akan menimbulkan sikap ambivalent yaitu keadaan dan perasaan bertentangan dengan seseorang.

c). Teori Konsistensi Kognitif-Afektif

Teori ini dikembangkan oleh Ressenberg. Teori ini memfokuskan pada suatu proses bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Penilaian seseorang terhadap suatu kejadian akan mempengaruhi keyakinanya, karena kognisi dan afeksinya sudah dibentuk. penilaian itu tidak diawali dari suatu pembuktian. Karena sudah terjadi kesamaan dalam dirinya antara kognitif atau pengetahuan dengan afektif atau perasaan. Dalam kondisi seperti itu, maka konasi atau kemauan dapat terkalahkan.

Suatu hal penting dalam pengetrapan teori ini adalah dalam kaitanya dengan perubahan sikap. Karena hubungan komponen afektif dengan komponen koginifnya konsisten, maka bila komponen afektifnya berubah maka komponen kognitifnya juga berubah (Walgito, 2003:173).

Sebagai contoh, seseorang membatalkan kemauannya untuk makan

direstoran “X” karena temannya memberitahu bahwa restoran tersebut tidak

bahwa telah terjadi dialog antara kognitif dan afektif hingga mencapai konsistensi pada tingkat tertentu (Hadiwinarto, 2009:119).

Berdasarkan pendapat ahli, maka sikap dalam teori konsistensi koginitif-afektif ialah penilaian seseorang terhadap objek akan mempengaruhi sikap dalam bertindak.

d).Teori Atribusi

Teori atribusi dalam psikologi sosial terkait dengan persoalan prososial atau penerimaan sosial. Penekanan teori ini bahwa individu menerima kehadiran orang lain setelah mengetahui perilaku dan penampilan nyata. Kesimpulan yang diambinya itu (menerima atau menolak), terkait dengan perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Dalam teori ketertarikan sosial, orang tertarik kepada orang lain karena penampilannya, bukan karena faktor lain. Orang yang sama, berada dalam dua situasi berbeda dengan penampilan berbeda, menurut teori ini dapat menyebabkan penerimaan orang lain menjadi berbeda (Hadiwinarto, 2009:120).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori atribusi ialah dalam menerima atau menolak suatu obyek, seseorang akan melihat kenyataan yang disesuaikan dengan persepsinya

e). Teori Belajar dan Reinforcement

Sikap dipelajari dengan cara yang sama seperti kebiasaan yang lainnya. orang memperoleh informasi dan fakta-fakta, mereka juga mempelajari perasaan-perasaan dan nilai-nilai berkaitan dengan fakta tersebut. Proses-proses dasar terjadinya belajar dapat diterapkan pada pembentukan sikap.

Individu dapat memperoleh informasi dan perasaan melalui proses asosiasi. Asosiasi terbentuk bila stimulus muncul pada saat dan tempat yang sama (Widyastuti, 2014:62).

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori belajar dan Reinforcement ialah karena proses mempelajari perasaan-perasaan atau nilai-nilai berdasarkan kenyataan.

f). Teori Intensif

Teori ini memandang pembentukan sikap sebagai proses menimbang baik buruknya berbagai kemungkinan posisi dan kemudian mengambil alternatif yang terbaik. Teori intensif mengabaikan asal-usul sikap dan hanya mempertimbangkan intensif yang terjadi. Selain itu teori intensif menekankan keuntungan atau kerugian yang akan dialami seseorang dengan mengambil posisi tertentu.

Berdasarkan pendapat ahli, maka menurut peneliti sikap dalam teori Intensif proses dimana seseorang menimbang baik atau buruk dari suatu kondisi untuk mengambil keputusan terbaik.

d. Karatkeristik Sikap

Menurut widyastuti (2014:58) karakteristik sikap adalah: a). Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku.

b). Sikap ditujukan mengarah kepada obyek psikologis atau kategori dalam hal ini skema yang dimiliki orang menentukan bagaimana mereka mengkategorisasikan target obyek dimana sikap diarahkan.

d). Sikap memengaruhi perilaku. Pengukuran sikap yang mengarah pada suatu obyek memberikan alasan untuk berperilaku mengarah pada obyek itu dengan suatu cara tertentu.

Sedangkan menurut Ahmadi (2002:178) ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut: 1). Sikap itu dipelajari (learnability)

Mempelajari sikap dengan sengaja bila individu itu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik (untuk dirinya sendiri), membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perseorangan. 2). Memiliki kestabilan (Stabiity)

Sikap dimulai dari dipelajari kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil, melalui pengalaman.

3). Personal-societal significance

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan barang atau situasi.

4). Berisi Cognisi dan affeksi

Komponen cognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual, misalnya objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. 5). Approach-avoidance directionality

Bila seseorang memiliki sikap yang fovarable terhadap sesuatu obyek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap unfovarable, mereka akan menghindarinya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri sikap yaitu sikap itu dipelajari, ditujukan kepada obyek dan memengaruhi tingkah laku.

e. Komponen Sikap

Komponen sikap menurut Sears dalam Widyastuti (2014:59), terdiri atas: 1). Komponen kognitif dalam suatu sikap terdiri dari keyakinan seseorang

mengenenai obyek tersebut bersifat evaluatif yang melibatkan diberikannya kualitas disukai atau tidak disukai, diperlukan atau tidak diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek.

2). Komponen Perasaan dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan dengan obyek tersebut. Obyek tersebut dirasakan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai. Beban emosional inilah yang memberikan watak tertentu terhadap sikap yaitu watak mantap, tergerak dan termotivasi.

3). Komponen Kecenderungan Tindakan dalam suatu sikap mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitaan dengan sikap. Jika seseorang individu bersikap positif pada obyek tertentu, maka ia akan cenderung membantu atau memuji/ mendukung obyek tersebut. Jika bersikap negatif ia akan cenderung mengganggu atau menghukum atau merusak obyek tersebut.

Sedangkan menurut Travers, Gagne dan Cronbach dalam Ahmadi (2002:164) sikap melibatkan tiga komponen yng saling berhubungan yaitu:

1). Komponen Cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan obyek. 2). Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap yaitu

berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

bertindak terhadap obyek.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap terdiri atas komponen kognitif, afektif dan behavior.

f. Fungsi Sikap

Menurut katz dalam Widyastuti (2014:58), fungsi sikap antara lain adalah : 1). Utilitarian Function dimana sikap memungkinkan untuk memperoleh atau

memaksimalkan ganjaran (reward) atau persetujuan dan meminimalkan hukuman. Misalnya, seseorang dapat memperbaiki ekspresi atau sikapnya terhadap suatu obyek tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau dukungan.

2). Knowledge Function, yaitu bahwa sikap membantu dalam memahami lingkungan (sebagai skema) dengan melengkapi ringkasan evaluasi tentang obyek dan kelompok obyek atau segala sesuatu yang dijumpai di dunia ini.

3). Value-Expressive Function yaitu sikap kadang-kadang mengomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain.

4). Ego-Defensive Function yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri.

g. Pengukuran Sikap

Menurut beberapa ahli, sikap dapat diukur dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan skala sikap. Di antara banyak skala sikap yang dikenal, ada dua skala sikap yang cukup banyak digunakan, yaitu skala sikap dari R.

Likert (1932) dan L.L Thurstone (1934). Bentuk kedua skala itu hampir serupa, hanya proses pembuatannya yang berbeda. Jika pembuatan skala Likert, daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pengukur diujikan dahulu kepada sejumlah responden yang ciri-cirnya mirip dengan sampel yang akan diselidiki responden. Pada skala Thurstone rencana pernyataan-pernyataan itu diujikan kepada sejumlah pakar yang mengetahui betul permasalahan yang sedang diselidiki (Sarwono Sarlito, 2012:207).

1). Skala Likert

Likert menggunakan sejumlah pertanyaan untuk mengukur sikap yang mendasarkan pada rata-rata jawaban. Namun memiliki perbedaan di sana sini. Likert didalam pernyataannya menggambarkan pandangan yang ekstrem pada masalahnya. Setelah pernyataannya dirumuskan, Likert membagikan kepada sejumlah responden yang akan diteliti. Kepada responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan dengan 5 (lima) pilihan skala : sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju (Ahmadi, 2002:186).

Sangat setuju setuju netral tidak setuju sangat tidak setuju 5 4 3 2 1

Demikianlah, skor 5 diberikan kepada yang menjawab sangat setuju, skor 1 diberikan kepada yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan cara ini setiap pernyataan memberikan nilai skala 1 sampai dengan 5.

2). Skala Thurstone

L.L Thurstone percaya bahwa sikap dapat diukur dengan skala pendapat. Mula-mula usaha mengukur sikap ini terdiri atas sejumlah daftar pertanyaan yang diduga berhubungan dengan sikap.

Metode Thurstone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki rentangan dari sangat positif ke arah sangat negatif terhadap obyek sikap. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan sekelompok individu yang diminta untuk menentukan pendapatnya pada suatu rentangan sampai 11 di mana angka 1 mencerminkan paling positif (menyenangkan) dan angka 11 mencerminkan paling negatif (tidak menyenangkan) prosedur Thurstone untuk menciptakan sejumlah langkah pertanyaan ini cukup kompleks (Ahmadi, 2002:184).

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a). Langkah pertama Thurstone memilih dan mendefinisikan setepat

mungkin “sikap” yang akan diukur.

b). Kemudian merumuskan sejumlah pernyataan tentang obyek sikap. Dalam hal ini perlu diadakan perbaikan serta editing untuk penyempurnaan pernyataan itu.

Dalam proses editing ini Thurstone mengemukkan 5 kriteria, yaitu: 1). Pernyataan harus pendek.

2). Pernyataan harus merumuskan sedemikian rupa sehingga responden dapat membenarkan atau menolak.

3). Pernyataan harus relevan dengan masalahnnya.

5). Pernyataan harus dapat menggambarkan semua kemungkinan secara lengkap suatu pendapat terhadap masalah.

c). Langkah berikutnya Thurstone membagikan daftar pernyataan itu kepada sejumlah responden yang secara obyektif dan bebas akan mengatakan pendapatnya baik postif maupun negatif.

Setelah mengevaluasi pernyataan-pernyataan, setiap responden kemudian ditempatkan dalam angka antara 1 dan 11 yang menggambarkan suatu continum atau skala. Pernyataan pada posisi positif yang kuat akan ditempatkan pada angka 1, pernyataan positif yang kurang berikutnya ditempatkan pada angka kedua dan seterusnya, sampai pada angka 11 yang menunjukkan pernyataan negatif yang kuat. Sedangkan angka 6 yang menunjukkan pertengahan skala, ditempatkan pernyataan netral yaitu tidak positif dan tidak negatif.

d). Kemudian, nilai skala menunjukkan tingkat kepositifan atau kenegatifan terhadap obyek, yang dihitung untuk setiap pernyataan. Cara ini dilakukan untuk mengambil rata-rata/ mean score dari semua responden untuk setiap pernyataan (item).

3). Skala Bogardus

Menurut Bogardus mengatakan bahwa dalam suatu kelompok ada intensitas hubungan yang berbeda satu dengan yang lain di antara para anggotanya, demikian pula terdapat intensitas hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Borgadus melakukan pengukuran

terhadap jarak antara entnik group lain dengan meminta responden menjawab 7 (tujuh) pertanyaan dengan pilihan jawaban ya atau tidak (Walgito,2009:158).

4). Skala Perbedaaan Semantik

Skala ini dikembangkan oleh Osgood, Suci dan Tannerbaum (1957) yang meminta responden untuk menentukan suatu ukuran skala yang bersifat berlawanan yaitu positif atau negatif, yaitu: baik-buruk, aktif-pasif, bijaksana-bodoh dan sebagainya. Skala ini terbagi atas tujuh ukuran dan angka empat menunjukan ukuran yang secara relatif netral (Ahmadi, 2002:188).

h. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk dapat bertahan. Mengenai arti masyarakat beberapa ahli memberikan definisi, menurut J.L. Gillin dan J.P

Gillin dalam Ahmadi (2009: 225), mengatakan bahwa “masyarakat adalah

kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi

pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil”.

Sedangkan, Soerjono Soekanto dalam Ismawati (2012:51), menjelaskan

bahwa “masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang

ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar masyarakat

Selanjutnya seorang sosiolog bangsa Belanda S.R. Steinmetz dalam Ahmadi

(2009:226), mengatakan bahwa “masyarakat adalah kelompok manusia yang

terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih

kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur”.

Dari ketiga definisi diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.

Menurut Ismawati (2012:50), Setiap masyarakat memiliki komponen dibawah ini:

1). Populasi, yakni warga suatu masyarakat yang dilihat dari sudut pandang kolektif.

2). Kebudayaan, yakni hasil karsa, cipta dan rasa dari kehidupan bersama, yang mencakup: sistem lambang-lambang, informasi.

3). Hasil-hasil kebudayaan material, berupa benda-benda, baik yang bisa bergerak seperti pesawat, maupun yang tidak bisa bergerak seperti candi. 4). Organisasi sosial, yakni jaringan hubungan antara warga masyarakat yang

bersangkutan, antara lain mencakup : warga masyarakat secara individual, peranan-peranan, kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas sosial.

5). Lembaga-lembaga sosial dan sistemnya.

Ciri-ciri masayarakat menurut Setiadi (2012:84) yakni: 1). Sekumpulan orang

3). Sudah memiliki sistem dan struktur sosial tersendiri

4). Memiliki kepercayaan (nilai), sikap dan prilaku yang dimiliki bersama 5). Adanya kesinambungan dan pertahanan diri.

6). Memiliki kebudayaan.

Berdasarkan definisi para ahli maka menurut peneliti sikap masyarakat adalah kecenderungan yang bersifat negatif atau positif dari sekelompok manusia yang hidup di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya hubungan sosial yang erat dan kesamaan perasaan.

2. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik, Pendidikan dan Progam Indonesia Pintar

a. Kebijakan Publik

Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Di satu sisi kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil kebijakan yang merupakan jalur komunikasi norma-norma etika dan moral, proses membangun jalinan kepercayaan (trust) dan solidaritas antar aktor. Sedangkan di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti-nilai seperti dominasi dan proses non-developmental.

Kebijakan merupakan alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards dan sanctions. Secara intrinsik,

“kebijakan ialah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk

1). Pengertian Kebijakan Publik

Secara terminologi “kebijakan disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan” (Irianto, 2011:34). Definisi kebijakan

menurut Robert dalam Agustino (2008:6) kebijakan publik sebagai

“hubungan antara unit pemerintah dengan lingkunganya”.

Menurut Thomas R Dye dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan “kebijakan

publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak

dikerjakan”.

Lain dari Dye, Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan tiga pendapat ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk tujuan tertentu.

Menurut Ervin dalam Marzali (2012:20) “kebijakan adalah cetak biru bagi

tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak

yang terkena dampak keputusan tersebut”.

Kemudian menurut James Anderson dalam Agustino (2008:7) “kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang

diperhatikan”. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal ini yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.

“Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh

badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan

publik adalah bahwa keputusan politik dirumuskan oleh otoritas” (Agustino

2008:8)

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat di tarik benang merah bahwa kebijakan publik ialah serangkaian keputusan politik yang berhubungan dengan suatu permasalahan yang di buat oleh sekelompok aktor untuk mengarahkan dan memengaruhi orang banyak.

2). Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut David Easton dalam Suharno (2013:14), ciri kebijakan publik terdiri atas :

a. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat

undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya. c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin akan berbentuk negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara yang dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.

3). Teori Pembuatan Keputusan

Menurut Agustino (2008:12), Ilmuwan sosial dan politik telah mengembangkan banyak model, teori, pendekatan, konsep, serta skema untuk menganalisis pembuatan keputusan dalam rangka pembuatan kebijakan publik.

Teori pengambilan keputusan meliputi bagaimana pilihan alternatif itu dibuat. Tiga teori pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada langkah atau kegiatan yang terlibat dalam pembuatan keputusan yakni: a. Teori Rasional-Komprehensif (the Rational-Comprehensif Theory)

Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal, dan yang paling banyak diterima mungkin adalah teori Rasional Komprehensif. Biasanya didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu permasalahan tertentu yang dapat dipisahkan dari masalah-masalah lainnya atau paling tidak dipertimbangkan secara mendalam kalau dibandingkan dengan masalah lainnya.

2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya.

3. Bermacam-macam alternatif yang berhubungan dengan masalahnya diteliti secara seksama.

4. Konsekuensi (biaya dan manfaatnya) yang akan ditimbulkan oleh setiap alternatif diteliti.

5. Masing-masing alternatif dan akibat-akibat yang menyertainya dibandingkan dengan alternatif lain.

6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan konsekuensinya yang mendorong pencapaian tujuan, nilai, atau objeknya.

Teori Rasional-Komprehensif didalamnya telah mempunyai kritik yang substansial. Charles E. Lindblom, misalnya berpendapat bahwa pengambil keputusan seringkali tidak menghadapi masalah konkrit yang mampu didefinisikan secara jelas.

Kritik kedua mengatakan bahwa Teori Rasional-Komprehensif tidak realistis sesuai dengan permintaan yang dibuat oleh pengambil keputusan. Penganut teori Rasional-Komprehensif dianggap mempunyai cukup informasi mengenai alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya, dimana dia dapat memperkirakan konsekuensinya dengan ketelitian

tertentu, dan dia akan mampu membut perbandingan untung rugi dari alternatif secara benar. Padahal sebenarnya kekomplitan data dan ketepatan waktu berdampingan dengan upaya pengumpulan informasi menunjukkan kesulitan dalam pendekatan teori Rasional-Komprehensif, maka kendala waktu akan menjadi permasalahan yang tak pernah berujung.

b. Teori Inkremental (The Incremental Theory)

Teori inkremental atau teori perevisian pada pengambilan keputusan, dibuat sebagai upaya menyederhanakan teori keputusan yang mengabaikan banyak masalah teori rasional-komprehensif, dan dalam waktu yang sama, lebih bersifat deskriptif dimana sesungguhnya pejabat publik yang membuat keputusan, teori inkremental dapat dirunut, sebagai berikut:

1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yang diperlukan untuk mencapainya lebih bersifat saling menjalin daripada terpisah-pisah satu dengan lainnya.

2. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang berhubungan dengan permasalahannya, dan hal ini akan dibedakan hanya yang bersifat menambah dari kebijakan yang ada. 3. Untuk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yang

penting akan dievaluasi.

4. Permasalahan yang dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu didefinisikan kembali.

5. Tidak akan terdapat keputusan tunggal atau pemecahan yang benar untuk suatu masalah. Tes pada keputusan yang baik adalah bahwa

bermacam-macam analisis ternyata langsung menyetujuinya, tanpa menyetujui bahwa keputusan merupakan alat yang paling cocok pada suatu objek yang telah disetujui.

6. Pembuat keputusan yang bersifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai untuk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan ketidaksempurnaan sosial yang konkret daripada untuk peningkatan tujuan sosial dimasa mendatang.

Incrementalisme secara politik dapat dikatakan sebagai hal yang bijaksana karena lebih mempermudah upaya pencapaian kesepakatan dengan cara merevisi dari progam yang ada, daripada kebijakan yang bersifat “semua

atau tidak sama sekali”. Apabila pembuat keputusan bertindak dalam

kondisi yang tidak pasti disertai dengan konsekuensinya di masa mendatang, maka keputusan yang bersifat menambah dapat mengurangi resiko dan biaya dari ketidakpastian. Ini salah satu keuntungan dari incrementalisme, selain juga, ia bersifat realistis, karena dapat memperlihatkan secara jelas bagaimana pada dasarnya bahwa para pembuat keputusan sering kali kekurangan waktu untuk membuat kebijakan yang komprehensif dan kekurangan sumber-sumber daya lain yang diperlukan untuk memasuki analisis dan menyeluruh dari semua alternatif pemecahan masalah yang ada. Lebih jauh lagi, orang-orang pada dasarnya pragmatis, tidak selalu mencari cara tunggal ketika berhubungan dengan permasalahan. Secara singkat, incrementalisme menampilkan keputusan yag dapat diterima, dapat dipraktikkan, dan dalam segala keterbatasan.

c. Mixed-Scanning Theory

Amitai Etzioni dalam Agustino (2008:15), memberikan solusi yang kemudian disebut mixed-scanning theory sebagai suatu pendekatan untuk membuat keputusan yang relatif berbeda dengan teori-teori pembuatan keputusan sebelumnya. Mixed-scanning theory memperhitungkan baik keputusan fundamental (Teori Rasional-Komprehensif) maupun incremental.

Dalam mixed-scanning theory pengambiil keputusan dimungkinkan menggunakan baik teori rasional-komprehensif maupun teori incremental dalam keadaan yang berbeda. Dalam beberapa contoh dengan incrementalisme cukup, dalam kasus lainnya diperlukan pendekatan rasional-komprehensif yang lebih cermat. Mixed-scanning theory juga memperhatikan kemampuan pembuat keputusan yang berbeda-beda. Biasanya semakin tinggi kemampuan pembuat keputusan dalam memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya, maka

semakin banyak scanning yang secara realisitis diikutsertakan, dan semakin banyak cakupan yang di-scanning, maka pembuat keputusan akan semakin efektif.

Bila demikian pemahamannya, maka mixed-scanning theory dapat saja

dikatakan semacam pendekatan “kompromi” yang menggunakan

b. Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Bessant, Watts, Dalton dan Smith dalam

Suharto (2008:11) mengatakan: “kebijakan sosial menunjuk pada apa yang

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya”.

Sebagai kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental).

Menurut Suharto (2008:11), “kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain

secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya”.

Salah satu kebijakan sosial adalah program pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Suharto (2008:14-18) jenis dan cakupan pelayanan sosial ialah :

a). Jaminan sosial ialah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan. Contohnya pemberian premi asuransi kecelakaan kerja, bantuan uang atau barang jasa yang diberikan kepada kelompok misikin dan sebagainya.

b). Perumahan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia. Negara memiliki kewajiban azasi untuk menyediakan perumahan bagi warganya, khusunya mereka yang tergolong kurang mampu.

c). Pelayanan Kesehatan, kesehatan ialah faktor penentu kesejahteraan sosial. Peran pemerintah dalam kesehatan ialah penyediaan rumah sakit dan para medis yang siap membantu.

d). Pendidikan, negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademi dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggara pendidikan, baik pendidikan negri atau swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi dan atau tidak mampu.

c. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal

dari kata “didik” (mendidik). Prof. Brodjonegoro dalam Purwanto (2014:20) menerjemahkan “pendidikan sebagai tuntunan kepada pertumbuhan