57 4.1 Sistem Sosial-Ekologi Desa Basaan 4.1.1 Sistem Sumberdaya

Desa Basaan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak terlepas dari kegiatan tektonik dan magmatisme busur gunung api karena lajur Tunjaman Sulawesi Utara, Sangihe Timur dan Selatan.

Morfologi dataran dengan kemiringan lereng antara 0-5% menempati daerah pantai dan muara sungai dengan ketinggian 0-25m di atas muka laut. Relief pantai rendah hingga datar dengan karakteristik garis pantai yaitu pantai berpasir dan berbatuan dasar dan daratan berlumpur. Panjang area tapak daerah pantai di Desa Basaan secara vertikal dari arah pantai bervariasi kurang lebih 1500m, sedangkan pada Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus berkisar 5-100m. Terdapat dua sungai yang bermuara di Teluk Totok yaitu Sungai Basaan dan Sungai Totok.

Morfologi perbukitan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar 5-15%, di beberapa tempat >30%, dan ketinggian antara 0-200m di atas permukaan laut mengisi pantai belakang. Karakteristik garis pantai berpasir, berkerikil hingga berbatuan dasar.

Untuk morfologi perbukitan terjal, kemiringan lereng antara 15-70%, dan ketinggian berkisar 0-1500m di atas permukaan laut ada di bagian dari kaki tubuh pegunungan hingga pesisir pantai, di antaranya ada pada daerah sekitar pesisir pantai Laut Maluku antara Kema hingga Ratatotok. Karakteristik garis pantai yang terdiri dari batuan dasar mengisi pantai belakang.

Berdasarkan derajat kekuatan geologi teknik, daerah pantai Bentenan hingga Belang dan sebagian pantai Ratatotok memiliki zona derajat kekuatan geologi teknik sangat rendah karena dibentuk oleh endapan alluvium (Qal) berupa lanau pasiran dan endapan pantai. Untuk daerah pantai Desa Basaan memiliki zona derajat kekuatan geologi teknik rendah karena dibentuk oleh endapan sungai (Qs).

Daerah ini sangat rentan terhadap abrasi, dimana daerah ini terdapat sungai yang mengendapkan material di pesisir pantai dengan bantuan arus laut. Sungai-sungai yang ada membentuk gosong-gosong pasir dan bahan-bahan yang dibawanya mengendap di depan pantai.

Di wilayah pesisir Desa Basaan terdapat ekosistem mangrove, terumbu karang dan lamun. Keberadaan ekosistem-ekosistem tersebut sangat penting untuk menunjang kehidupan di Desa Basaan. Selain menghasilkan barang (ikan, kayu bakar, dll) yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, juga menghasilkan jasa ekologi seperti penahan gelombang pasang, abrasi dan angin. Keterkaitan fungsi antar ke tiga ekosistem tersebut sangat penting, karena kerusakan salah satu ekosistem akan mempengeruhi keberadaan ekosistem yang lain.

4.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat dan Infrastruktur

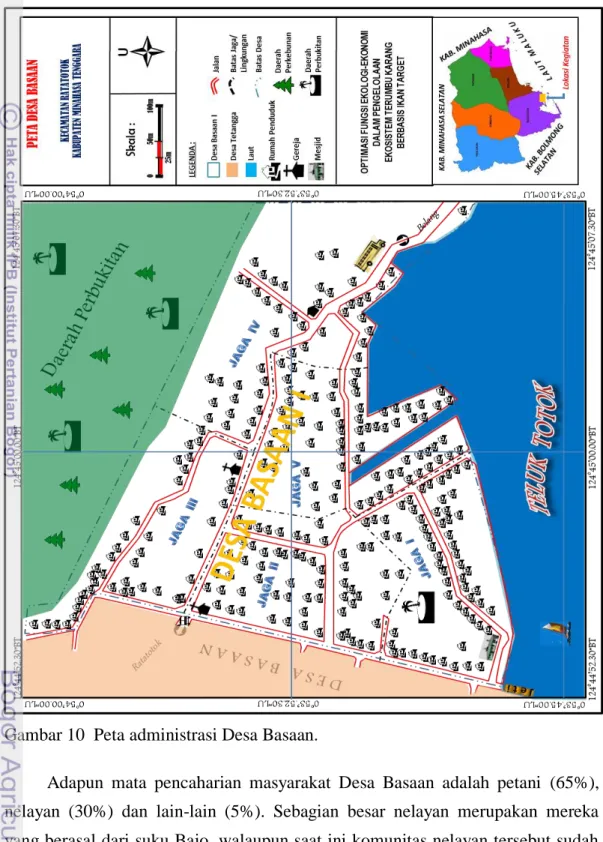

Desa Basaan masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2011, penduduk Desa Basaan sebagian besar berasal dari suku Minahasa dan Bajo, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.178 jiwa, yang terdiri dari 629 jiwa Laki-laki dan 549 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 329 dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 orang. Hal ini menunjukkan program keluarga berencana yaitu 2 anak setiap keluarga sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Basaan.

Pola pemukiman masyarakat bersifat menetap, ada rumah-rumah permanen, rumah panggung yang beratapkan seng yang didirikan di sebelah menyebelah jalan desa dengan bagian depan rumah atau serambi muka menghadap kejalan, antara rumah dan jalan desa dibatasi dengan pagar, ada yang permanen seperti beton, ada pula yang menggunakan patok-patok kayu dan bambu dan ada pula yang manjadikan tanaman-tanaman tertentu sebagai pagar hidup. Rumah-rumah permanen dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan WC.

Untuk rumah-rumah yang didirikan di pesisir pantai memiliki bentuk rumah yang sangat sederhana, berlantaikan tanah, sedangkan di pinggiran pantai umumnya berbentuk rumah panggung yang sebagian besar berdiri diatas permukaan laut dengan dindingnya dari anyaman bambu dan tiang-tiangnya terdiri dari kayu bakau bulat di samping rumah terdapat jembatan darurat yang terbuat dari bambu yang menghubungkan rumah satu ke rumah yang lain dan rumah-rumah tersebut tidak dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan WC, sehingga masyarakat menggunakan hutan bakau di belakang rumahnya, pantai dan sungai sebagai tempat buang hajat. Meskipun di pesisir pantai telah disediakan oleh pemerintah jamban keluarga (WC) sebanyak 3 buah, tetapi tidak dapat menampung seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan adanya antrian

masyarakat yang akan menggunakan fasilitas tersebut. Secara umum sanitasi yang ada di Desa Basaan cukup baik.

Gambar 10 Peta administrasi Desa Basaan.

Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Basaan adalah petani (65%), nelayan (30%) dan lain-lain (5%). Sebagian besar nelayan merupakan mereka yang berasal dari suku Bajo, walaupun saat ini komunitas nelayan tersebut sudah merupakan generasi campuran, artinya telah terjadi kawin antar suku. Untuk tingkat pendidikan dikelompokkan menjadi lima yaitu : (1) tidak sekolah 132

penduduk (11,66%); (2) sekolah dasar 453 penduduk (40,17%); (3) sekolah menengah pertama 375 penduduk (33,13%); (4) sekolah menengah atas 136 penduduk (12,01%); dan (5) perguruan tinggi 36 penduduk (3,18%). Dari data yang ada, dapat dikatakan tungkat pendidikan masyarakat tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, dimana berdasarkan hasil observasi di Desa Basaan hanya terdapat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan sekolah menengah atas (SMA) terdapat di Ratatotok dan Belang yang jaraknya cukup jauh dari Desa Basaan.

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat selain dalam bidang penangkapan ikan, maka melalui kelompok nelayan yang ada mereka melakukan usaha pemeliharaan ikan dalan kurungan jaring apung (KJA). Mengingat pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan ini akan melibatkan partisipasi semua kalangan masyarakat, maka upaya memberdayakan ekonomi masyarakat merupakan keharusan. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan kesejahteraannya tanpa mengesampingkan kultural dan sistem nilai yang dianut.

4.2 Ekologi Terumbu Karang 4.2.1 Oseanografi

Perairan sekitar Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus memiliki pasang surut ganda utama atau semi diurnal tides, terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari dengan nilai tunggang pasut (tidal range) sebesar 1,17 m. Pasang surut di perairan ini dipengaruhi oleh rambatan pasang surut dari perairan Laut Maluku. Kondisi ini menunjang kegiatan budidaya perikanan dengan metode kurungan jaring apung (KJA) dan jaring tancap.

Pada umumnya arus yang bergerak ke dalam Teluk Totok lebih dominan, terutama melewati selat-selat yang ada di Pulau Putus-Putus, karena adanya masukan massa air dari Laut Maluku. Analisis pola arus pasang surut tersebut menunjukkan bahwa kecepatan arus di perairan sekitar Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus memenuhi persyaratan untuk kegiatan budidaya terutama metode KJA. Melihat kondisi geografis Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus, semua arah angin dapat membangkitkan gelombang, terutama arah angin dari selatan dan

timur. Kondisi bergelombang yang besar terjadi pada saat musim selatan (bulan Agustus hingga Oktober) dengan tinggi gelombang lebih besar dari 1 m.

Hasil pengukuran beberapa variabel kualitas air (Tabel 12) menunjukkan bahwa kondisi perairan Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus dalam kondisi yang baik. Nilai oksigen terlarut yang diperoleh (lebih besar 3 ml/l) menggambarkan bahwa perairan mendukung kehidupan organisme laut khususnya ikan. Apabila oksigen terlarut kurang dari 3 ml/l dan berlangsung dalam waktu lama, akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kurangnya nafsu makan ikan. Walaupun demikian pada kondisi oksigen terlarut dalam jumlah yang sangat banyak dapat juga mengakibatkan terjadinya kematian pada ikan, sebab di dalam pembuluh-pembuluh darah terjadi emboli gas yang dapat mengakibatkan tertutupnya pembuluh-pembuluh rambut dalam daun-daun insang ikan.

Tabel 12 Pengukuran parameter fisik-kimia perairan

STASIUN KED. KONDUK TURBID DO TEMP SAL. KECEPATAN (m) (mS/cm) (NTU) (ml/l) (°C) (o/oo) ARUS (cm/dtk) 1 0 45,4 0 4,05 27,7 29,6 15.6 10 46,5 2 3,73 26,9 30,4 2 0 46,1 0 4,22 28,6 30,1 25.2 10 46,6 2 4,35 27,5 30,5 3 0 46,1 0 4,12 26,8 30,1 29.5 10 46,2 0 4,15 26,9 30,1 4 0 46,3 0 4,08 27,5 30,3 31.4 10 46,6 3 4,07 27,5 30,5 5 0 46,4 0 4,05 26,2 30,3 32.3 10 46,3 2 4,03 25,9 30,3 6 0 46,5 0 3,80 26,7 30,4 22.5 10 46,3 6 3,54 26,4 31,2

Cat: Pengukuran dilakukan tanggal 7 september 2011

Suhu permukaan laut merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan dan penyebaran organisme laut. Umumnya organisme di daerah terumbu beradaptasi dengan kisaran suhu yang normal di mana mereka tinggal dan apabila suhu air menjadi lebih dingin atau lebih panas dari suhu normal, organisme yang hidup akan menderita atau bahkan mati. Khususnya organisme karang, perubahan suhu yang cukup besar dapat

menyebabkan pemutihan karang dan menyebabkan kematian bagi karang. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan karang adalah 25-28 oC (Nybakken 1988).

Distribusi salinitas di daerah ini secara signifikan tidak berbeda antar stasiun penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran salinitas hampir homogen dan masih berada dalam kisaran ideal untuk kegiatan budidaya. Proses metabolisme terutama di dalam osmoregulasi dengan tekanan osmotik pada karang dapat berlangsung dengan baik. Karang mempunyai toleransi terhadap salinitas 27‰-40‰ dengan salinitas optimal 32‰-35‰ (Nybakken 1988).

4.2.2 Komponen Bentik Penyusun Terumbu Karang

Kondisi terumbu karang ditentukan mengikuti parameter kriteria baku kerusakan terumbu karang dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2001 dan Yap dan Gomes (1984).

Tabel 13 Kategori penentuan kondisi terumbu karang

Kepmen LH No 4 tahun 2001 Yap dan Gomez (1984)

Kategori Sub Kategori Tutupan Karang (%) Kategori Tutupan Karang (%)

Rusak Buruk 0 - 24,9 Poor 0 - 24,9

Sedang 25 - 49,9 Enough 25 - 49,9

Baik Baik 50 - 74,9 Good 50 - 74,9

Baik sekali 75 - 100 excellent 75 - 100

Kondisi terumbu karang Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus tahun 2011, diperoleh tutupan karang pada Stasiun 1, 2, 5 dan 6 sebesar 25-49,9% sehingga dikategorikan enough-sedang, Stasiun 4 dengan tutupan karang 23,50% dikategorikan poor-buruk dan Stasiun 3 dengan tutupan karang 72,95% dikategorikan good-baik. Selain itu dari hasil pengukuran kondisi fisik-kimia perairan (Tabel 12) secara umum memiliki nilai dengan kisaran yang mendukung kehidupan terumbu karang, kecuali nilai turbiditas pada kedalaman 10 meter di Stasiun 6 sebesar 6 NTU yang berada di atas ambang batas sebesar 5 NTU (berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut).

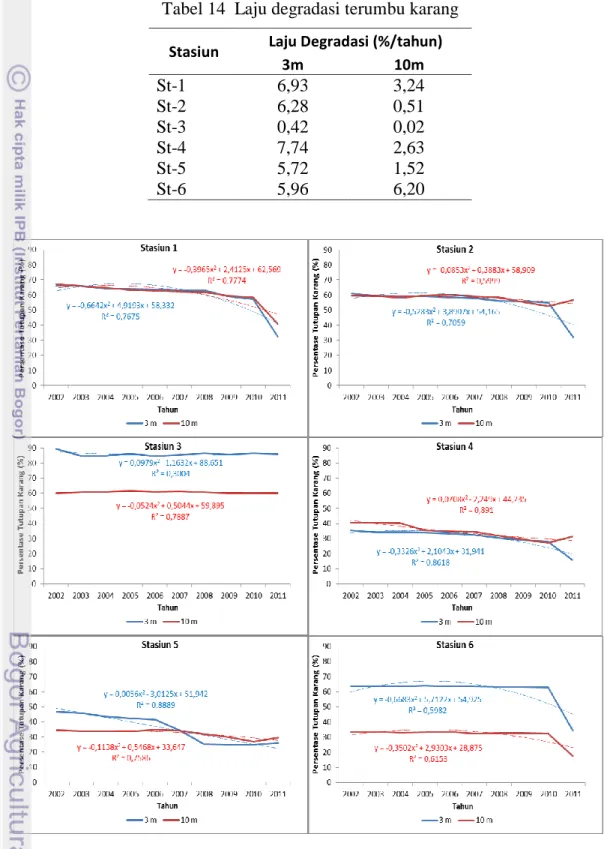

Tutupan karang di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus telah mengalami degradasi. Laju degradasi berkisar dari 0,02%/tahun hingga 7,74%/tahun. Degradasi terkecil terjadi di Stasiun 3 (Pulau Hogow) kedalaman 10 meter dan

terbesar di Stasiun 4 (Pulau Putus-Putus) kedalaman 3 meter. Stasiun 1,2,4,5 mengalami laju degradasi yang tinggi pada kedalaman 3 meter, dan untuk Stasiun 6 yang mengalami laju degradasi yang tinggi pada kedalaman 3 dan 10 meter.

Tabel 14 Laju degradasi terumbu karang

Stasiun Laju Degradasi (%/tahun)

3m 10m St-1 6,93 3,24 St-2 6,28 0,51 St-3 0,42 0,02 St-4 7,74 2,63 St-5 5,72 1,52 St-6 5,96 6,20

Pada pengamatan persentase tutupan karang, secara keseluruhan terlihat adanya penurunan tutupan karang. Pada Stasiun 1, 2, 3 dan 6 penurunan tutupan karang pada tahun 2002-2009 relatif kecil. Penurunan yang cukup besar terjadi pada tahun 2011 di Stasiun 1 (kedalaman 3 meter 15%, 10 meter 8%), 2 (kedalaman 3 meter 13%), 4 (kedalaman 3 meter 12%) dan 6 (kedalaman 3 meter 29%, 10 meter 15%). Penurunan yang cukup besar pada tahun 2011 di beberapa stasiun tersebut, disebabkan adanya fenomena pemutihan karang (coral

bleaching) yang umumnya terlihat pada kedalaman 3 meter dan mulai teramati

sejak tahun 2009, dan khusus pada Stasiun 6 juga teramati tingkat kekeruhan yang tinggi pada kedalaman 10 meter.

Khusus Stasiun 3, persentase tutupan karang relatif stabil dari tahun 2002 hingga 2011. Salah satu faktor yang membedakan kondisi tutupan karang di Stasiun 3 dengan stasiun lainnya, karena tidak ditemukan fenomena pemutihan karang di lokasi ini. Pada Stasiun 4 penurunan yang cukup besar (5%) terjadi di kedalaman 10 meter pada tahun 2005, tahun 2006-2010 terjadi penurunan yang relatif kecil dan pada tahun 2011 terjadi penurunan yang besar di kedalaman 3 meter (13%) tetapi terjadi peningkatan di kedalaman 10 meter (4%). Penurunan tutupan karang yang cukup besar di Stasiun 5 terjadi pada tahun 2007-2008 di kedalaman 3 meter (7-9%), relatif stabil pada tahun 2009-2010 dan meningkat pada tahun 2011 (kedalaman 3 meter 1%, 10 meter 3%).

Gambar 12 Luasan tutupan karang hidup dan komponen biotik

Dari Gambar 12 terlihat bahwa degradasi persentase tutupan karang juga menyebabkan penurunan luasan terumbu karang yang memiliki karang hidup.

Secara keseluruhan, luasan terumbu karang di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus sebesar 114,96 Ha. Pada tahun 2002, luasan tutupan karang hidup sebesar 63,20 Ha dan menjadi hanya 49,90 Ha pada tahun 2011.

Akibat penurunan tutupan karang hidup memunculkan ruang yang ditempati oleh komponen biotik lainnya di terumbu karang seperti algae, soft coral dan fauna lainnya. Penempatan ruang ini, mengakibatkan luasan tutupan komponen biotik dari tahun 2002 hingga 2010 tidak mengalami perubahan secara drastis. Penurunan tutupan komponen biotik yang cukup besar justru di temukan pada tahun 2011.

Perubahan persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang pada Stasiun 1 secara siknifikan terjadi pada tahun 2006 dan 2011 (Tabel 15). Perubahan pada tahun 2006 terlihat pada penurunan yang cukup besar pada tutupan alga (10,00% pada tahun 2005 menjadi 2,68%) dan peningkatan tutupan abiotik berupa pasir dan rubble (6,70% pada tahun 2005 menjadi 28,55%). Pada tahun 2011 terjadi penurunan tutupan karang hidup yang cukup besar yaitu 58,45% pada tahun 2010 menjadi 40,52%, diikuti dengan lonjakan tutupan abiotik berupa pasir dan patahan karang (12,73% pada tahun 2010 menjadi 32,25%).

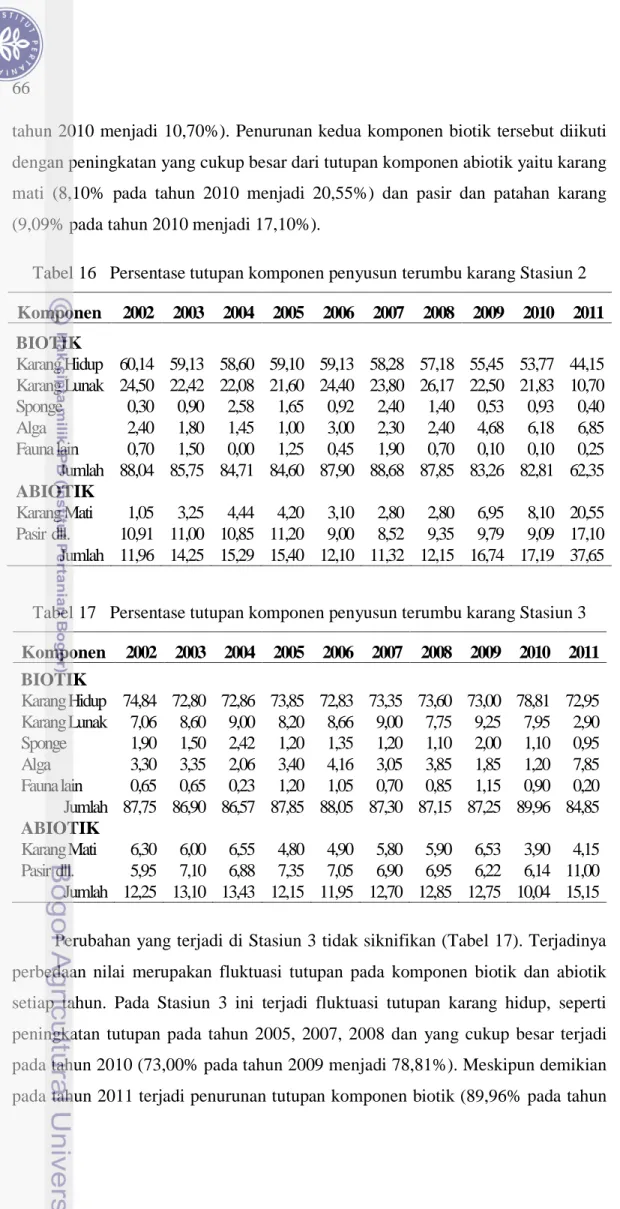

Tabel 15 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 1 Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 66,94 66,00 64,60 63,25 62,62 62,15 61,85 59,35 58,45 40,52 Karang Lunak 4,20 7,70 14,82 4,50 4,30 7,00 10,45 12,23 5,70 3,10 Sponge 7,02 1,55 4,07 4,40 1,60 3,10 3,65 2,87 2,10 7,20 Alga 4,87 6,50 1,70 10,00 2,68 5,75 4,40 10,02 8,80 8,08 Fauna lain 0,39 1,60 0,07 0,70 0,25 1,60 0,90 0,92 0,71 0,00 Jumlah 83,42 83,35 85,26 82,85 71,45 79,60 81,25 85,39 75,76 58,90 ABIOTIK Karang Mati 11,80 6,30 3,54 10,45 6,25 10,35 2,90 3,80 11,51 8,85 Pasir dll. 4,78 10,35 11,20 6,70 22,30 10,05 15,85 10,81 12,73 32,25 Jumlah 16,58 16,65 14,74 17,15 28,55 20,40 18,75 14,61 24,24 41,10 Pada Stasiun 2, perubahan persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang secara signifikan terjadi pada tahun 2011 (Gambar 16). Dimana perubahan pada tahun 2011 terlihat pada penurunan yang cukup besar pada tutupan karang hidup (53,77% pada tahun 2010 menjadi 44,15%) dan tutupan alga (21,83% pada

tahun 2010 menjadi 10,70%). Penurunan kedua komponen biotik tersebut diikuti dengan peningkatan yang cukup besar dari tutupan komponen abiotik yaitu karang mati (8,10% pada tahun 2010 menjadi 20,55%) dan pasir dan patahan karang (9,09% pada tahun 2010 menjadi 17,10%).

Tabel 16 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 2

Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 60,14 59,13 58,60 59,10 59,13 58,28 57,18 55,45 53,77 44,15 Karang Lunak 24,50 22,42 22,08 21,60 24,40 23,80 26,17 22,50 21,83 10,70 Sponge 0,30 0,90 2,58 1,65 0,92 2,40 1,40 0,53 0,93 0,40 Alga 2,40 1,80 1,45 1,00 3,00 2,30 2,40 4,68 6,18 6,85 Fauna lain 0,70 1,50 0,00 1,25 0,45 1,90 0,70 0,10 0,10 0,25 Jumlah 88,04 85,75 84,71 84,60 87,90 88,68 87,85 83,26 82,81 62,35 ABIOTIK Karang Mati 1,05 3,25 4,44 4,20 3,10 2,80 2,80 6,95 8,10 20,55 Pasir dll. 10,91 11,00 10,85 11,20 9,00 8,52 9,35 9,79 9,09 17,10 Jumlah 11,96 14,25 15,29 15,40 12,10 11,32 12,15 16,74 17,19 37,65

Tabel 17 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 3

Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 74,84 72,80 72,86 73,85 72,83 73,35 73,60 73,00 78,81 72,95 Karang Lunak 7,06 8,60 9,00 8,20 8,66 9,00 7,75 9,25 7,95 2,90 Sponge 1,90 1,50 2,42 1,20 1,35 1,20 1,10 2,00 1,10 0,95 Alga 3,30 3,35 2,06 3,40 4,16 3,05 3,85 1,85 1,20 7,85 Fauna lain 0,65 0,65 0,23 1,20 1,05 0,70 0,85 1,15 0,90 0,20 Jumlah 87,75 86,90 86,57 87,85 88,05 87,30 87,15 87,25 89,96 84,85 ABIOTIK Karang Mati 6,30 6,00 6,55 4,80 4,90 5,80 5,90 6,53 3,90 4,15 Pasir dll. 5,95 7,10 6,88 7,35 7,05 6,90 6,95 6,22 6,14 11,00 Jumlah 12,25 13,10 13,43 12,15 11,95 12,70 12,85 12,75 10,04 15,15

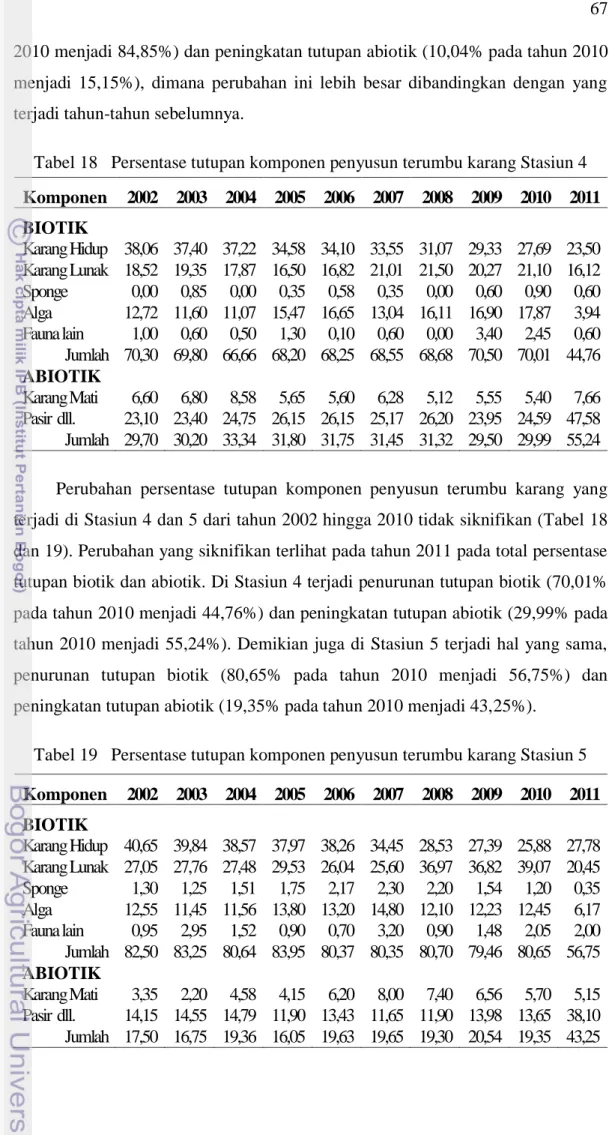

Perubahan yang terjadi di Stasiun 3 tidak siknifikan (Tabel 17). Terjadinya perbedaan nilai merupakan fluktuasi tutupan pada komponen biotik dan abiotik setiap tahun. Pada Stasiun 3 ini terjadi fluktuasi tutupan karang hidup, seperti peningkatan tutupan pada tahun 2005, 2007, 2008 dan yang cukup besar terjadi pada tahun 2010 (73,00% pada tahun 2009 menjadi 78,81%). Meskipun demikian pada tahun 2011 terjadi penurunan tutupan komponen biotik (89,96% pada tahun

2010 menjadi 84,85%) dan peningkatan tutupan abiotik (10,04% pada tahun 2010 menjadi 15,15%), dimana perubahan ini lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 18 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 4 Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 38,06 37,40 37,22 34,58 34,10 33,55 31,07 29,33 27,69 23,50 Karang Lunak 18,52 19,35 17,87 16,50 16,82 21,01 21,50 20,27 21,10 16,12 Sponge 0,00 0,85 0,00 0,35 0,58 0,35 0,00 0,60 0,90 0,60 Alga 12,72 11,60 11,07 15,47 16,65 13,04 16,11 16,90 17,87 3,94 Fauna lain 1,00 0,60 0,50 1,30 0,10 0,60 0,00 3,40 2,45 0,60 Jumlah 70,30 69,80 66,66 68,20 68,25 68,55 68,68 70,50 70,01 44,76 ABIOTIK Karang Mati 6,60 6,80 8,58 5,65 5,60 6,28 5,12 5,55 5,40 7,66 Pasir dll. 23,10 23,40 24,75 26,15 26,15 25,17 26,20 23,95 24,59 47,58 Jumlah 29,70 30,20 33,34 31,80 31,75 31,45 31,32 29,50 29,99 55,24

Perubahan persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang yang terjadi di Stasiun 4 dan 5 dari tahun 2002 hingga 2010 tidak siknifikan (Tabel 18 dan 19). Perubahan yang siknifikan terlihat pada tahun 2011 pada total persentase tutupan biotik dan abiotik. Di Stasiun 4 terjadi penurunan tutupan biotik (70,01% pada tahun 2010 menjadi 44,76%) dan peningkatan tutupan abiotik (29,99% pada tahun 2010 menjadi 55,24%). Demikian juga di Stasiun 5 terjadi hal yang sama, penurunan tutupan biotik (80,65% pada tahun 2010 menjadi 56,75%) dan peningkatan tutupan abiotik (19,35% pada tahun 2010 menjadi 43,25%).

Tabel 19 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 5

Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 40,65 39,84 38,57 37,97 38,26 34,45 28,53 27,39 25,88 27,78 Karang Lunak 27,05 27,76 27,48 29,53 26,04 25,60 36,97 36,82 39,07 20,45 Sponge 1,30 1,25 1,51 1,75 2,17 2,30 2,20 1,54 1,20 0,35 Alga 12,55 11,45 11,56 13,80 13,20 14,80 12,10 12,23 12,45 6,17 Fauna lain 0,95 2,95 1,52 0,90 0,70 3,20 0,90 1,48 2,05 2,00 Jumlah 82,50 83,25 80,64 83,95 80,37 80,35 80,70 79,46 80,65 56,75 ABIOTIK Karang Mati 3,35 2,20 4,58 4,15 6,20 8,00 7,40 6,56 5,70 5,15 Pasir dll. 14,15 14,55 14,79 11,90 13,43 11,65 11,90 13,98 13,65 38,10 Jumlah 17,50 16,75 19,36 16,05 19,63 19,65 19,30 20,54 19,35 43,25

Kesamaan perubahan yang terjadi pada Stasiun 4 dan 5, disebabkan oleh karena posisi stasiun-stasiun tersebut yang sejajar dan terletak pada sisi bagian luar Pulau Putus-Putus yang berbatasan langsung dengan Laut Maluku. Posisi ini menyebabkan tekanan yang diterima baik secara alami maupun aktivitas manusia pada kedua stasiun tersebut relatif sama.

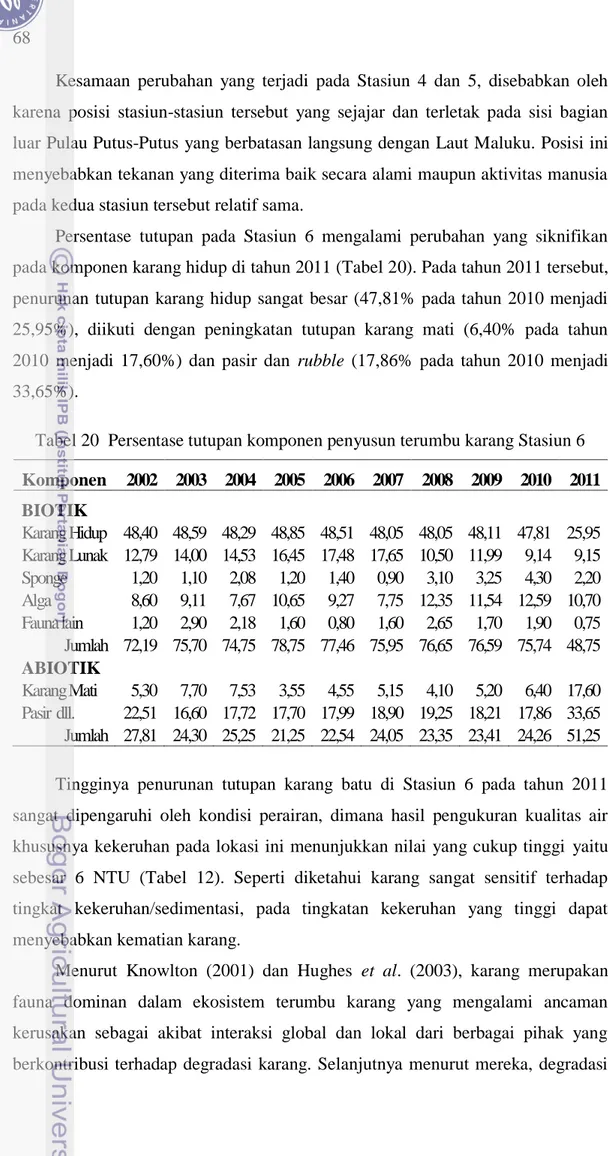

Persentase tutupan pada Stasiun 6 mengalami perubahan yang siknifikan pada komponen karang hidup di tahun 2011 (Tabel 20). Pada tahun 2011 tersebut, penurunan tutupan karang hidup sangat besar (47,81% pada tahun 2010 menjadi 25,95%), diikuti dengan peningkatan tutupan karang mati (6,40% pada tahun 2010 menjadi 17,60%) dan pasir dan rubble (17,86% pada tahun 2010 menjadi 33,65%).

Tabel 20 Persentase tutupan komponen penyusun terumbu karang Stasiun 6

Komponen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BIOTIK Karang Hidup 48,40 48,59 48,29 48,85 48,51 48,05 48,05 48,11 47,81 25,95 Karang Lunak 12,79 14,00 14,53 16,45 17,48 17,65 10,50 11,99 9,14 9,15 Sponge 1,20 1,10 2,08 1,20 1,40 0,90 3,10 3,25 4,30 2,20 Alga 8,60 9,11 7,67 10,65 9,27 7,75 12,35 11,54 12,59 10,70 Fauna lain 1,20 2,90 2,18 1,60 0,80 1,60 2,65 1,70 1,90 0,75 Jumlah 72,19 75,70 74,75 78,75 77,46 75,95 76,65 76,59 75,74 48,75 ABIOTIK Karang Mati 5,30 7,70 7,53 3,55 4,55 5,15 4,10 5,20 6,40 17,60 Pasir dll. 22,51 16,60 17,72 17,70 17,99 18,90 19,25 18,21 17,86 33,65 Jumlah 27,81 24,30 25,25 21,25 22,54 24,05 23,35 23,41 24,26 51,25

Tingginya penurunan tutupan karang batu di Stasiun 6 pada tahun 2011 sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan, dimana hasil pengukuran kualitas air khususnya kekeruhan pada lokasi ini menunjukkan nilai yang cukup tinggi yaitu sebesar 6 NTU (Tabel 12). Seperti diketahui karang sangat sensitif terhadap tingkat kekeruhan/sedimentasi, pada tingkatan kekeruhan yang tinggi dapat menyebabkan kematian karang.

Menurut Knowlton (2001) dan Hughes et al. (2003), karang merupakan fauna dominan dalam ekosistem terumbu karang yang mengalami ancaman kerusakan sebagai akibat interaksi global dan lokal dari berbagai pihak yang berkontribusi terhadap degradasi karang. Selanjutnya menurut mereka, degradasi

karang dapat didefinisikan sebagai kematian jaringan karang hidup dan menurunnya keragaman hayati karang seiring meningkatnya penutupan dari alga dan komponen biotik lainnya.

Lebih lanjut dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap degradasi terumbu karang meliputi penangkapan dan perubahan struktur tropik yang mengakibatkan perubahan struktur dalam rantai makanan (Jackson et al. 2001; Pandolfi et al. 2003), polusi nutrient (Pastorok & Bilyard 1985), sedimen (Rogers 1990; Fabricius 2005), toksin (Glynn et al. 1989), perubahan suhu permukaan laut (Glynn & D‟Croz 1990; Glynn 1993, 1996; Hoegh-Guldberg 1999). Tekanan yang menyebabkan karang terdegradasi secara langsung melalui peningkatan tingkat kematian dan secara tidak langsung melalui peningkatan penyakit dan menurunnya proses rekruitmen karang. Pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan faktor penangkapan ikan yang dilakukan nelayan menjadi salah satu penyebab utama degradasi terumbu karang karena beberapa nelayan masih menggunakan cara-cara yang merusak seperti penggunaan bom dan racun dari getah pohon.

Selain faktor teknik penangkapan ikan, degradasi terumbu karang di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus ditemukan fenomena pemutihan karang. Dalam kurun waktu 10 tahun pengamatan selalu di temukan karang-karang yang mengalami pemutihan pada semua lokasi, dengan jumlah terbesar ditemukan pada tahun 2009 hingga 2010. Hal ini sangat terlihat dampaknya dengan turunnya secara drastis luasan tutupan karang pada pengamatan tahun 2011. Isu pemutihan karang sebagai salah satu penyebab degradasi karang juga terjadi di Wakatobi Indonesia (BAPPENAS 2010) dan Timur Karibia (Donner et al. 2007) yang disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan. Kejadian yang sama juga dilaporkan oleh Watlington (2006) di pulau Virginia, Garrison et al. (2003) di Afrika dan Levitus et al. (2000) di Tropical Western Atlantic. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tekanan simultan dari berbagai sumber merupakan penyebab degradasi karang.

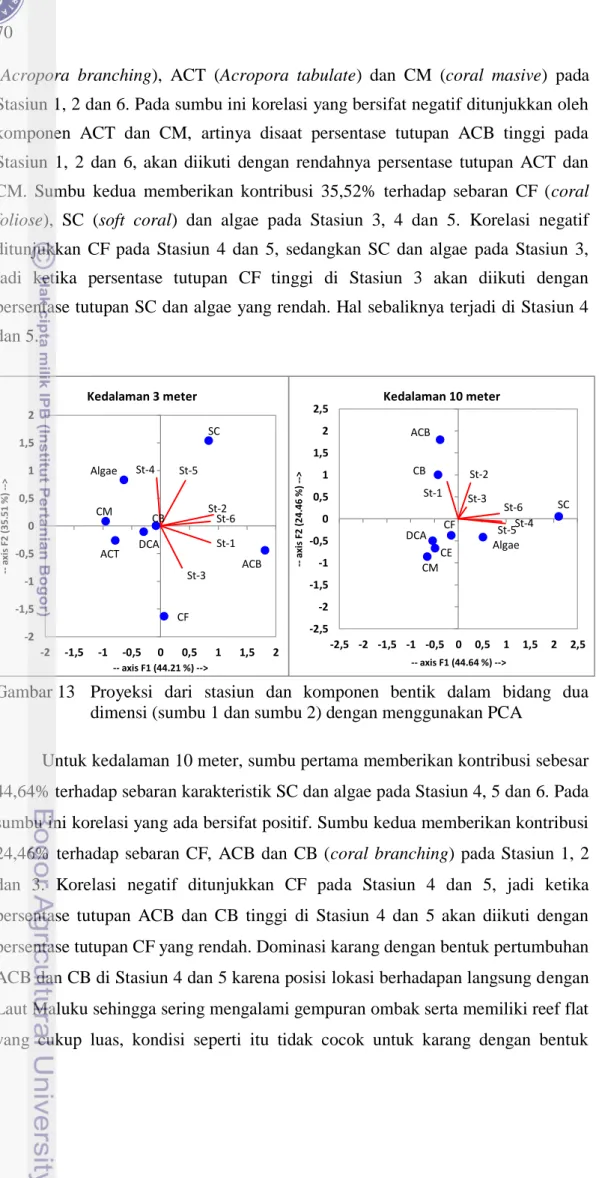

Dalam analisis komponen utama (principal component analysis-PCA), variabel yang dilihat adalah komponen-komponen bentik penyusun terumbu karang. Dalam analisis ini digunakan 2 sumbu yang memiliki kontribusi terbesar terhadap karakteristik perairan. Untuk kedalaman 3 meter, sumbu pertama memberikan kontribusi sebesar 44,21% terhadap sebaran karakteristik ACB

(Acropora branching), ACT (Acropora tabulate) dan CM (coral masive) pada Stasiun 1, 2 dan 6. Pada sumbu ini korelasi yang bersifat negatif ditunjukkan oleh komponen ACT dan CM, artinya disaat persentase tutupan ACB tinggi pada Stasiun 1, 2 dan 6, akan diikuti dengan rendahnya persentase tutupan ACT dan CM. Sumbu kedua memberikan kontribusi 35,52% terhadap sebaran CF (coral

foliose), SC (soft coral) dan algae pada Stasiun 3, 4 dan 5. Korelasi negatif

ditunjukkan CF pada Stasiun 4 dan 5, sedangkan SC dan algae pada Stasiun 3, jadi ketika persentase tutupan CF tinggi di Stasiun 3 akan diikuti dengan persentase tutupan SC dan algae yang rendah. Hal sebaliknya terjadi di Stasiun 4 dan 5.

Gambar 13 Proyeksi dari stasiun dan komponen bentik dalam bidang dua dimensi (sumbu 1 dan sumbu 2) dengan menggunakan PCA

Untuk kedalaman 10 meter, sumbu pertama memberikan kontribusi sebesar 44,64% terhadap sebaran karakteristik SC dan algae pada Stasiun 4, 5 dan 6. Pada sumbu ini korelasi yang ada bersifat positif. Sumbu kedua memberikan kontribusi 24,46% terhadap sebaran CF, ACB dan CB (coral branching) pada Stasiun 1, 2 dan 3. Korelasi negatif ditunjukkan CF pada Stasiun 4 dan 5, jadi ketika persentase tutupan ACB dan CB tinggi di Stasiun 4 dan 5 akan diikuti dengan persentase tutupan CF yang rendah. Dominasi karang dengan bentuk pertumbuhan ACB dan CB di Stasiun 4 dan 5 karena posisi lokasi berhadapan langsung dengan Laut Maluku sehingga sering mengalami gempuran ombak serta memiliki reef flat yang cukup luas, kondisi seperti itu tidak cocok untuk karang dengan bentuk

ACB CE CB CM CF SC Algae DCA St-1 St-2 St-4 St-5 St-3 St-6 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 a xi s F2 ( 2 4 .4 6 % ) --> -- axis F1 (44.64 %) --> Kedalaman 10 meter ACB ACT CB CM CF SC Algae DCA St-1 St-2 St-4 St-5 St-3 St-6 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 a xi s F2 ( 3 5 .5 1 % ) --> -- axis F1 (44.21 %) --> Kedalaman 3 meter

pertumbuhan CF. Wilayah terumbu karang yang sering mendapat tekanan fisik gelombang perairan biasanya disominasi oleh karang bercabang.

4.2.3 Kondisi Ikan Target

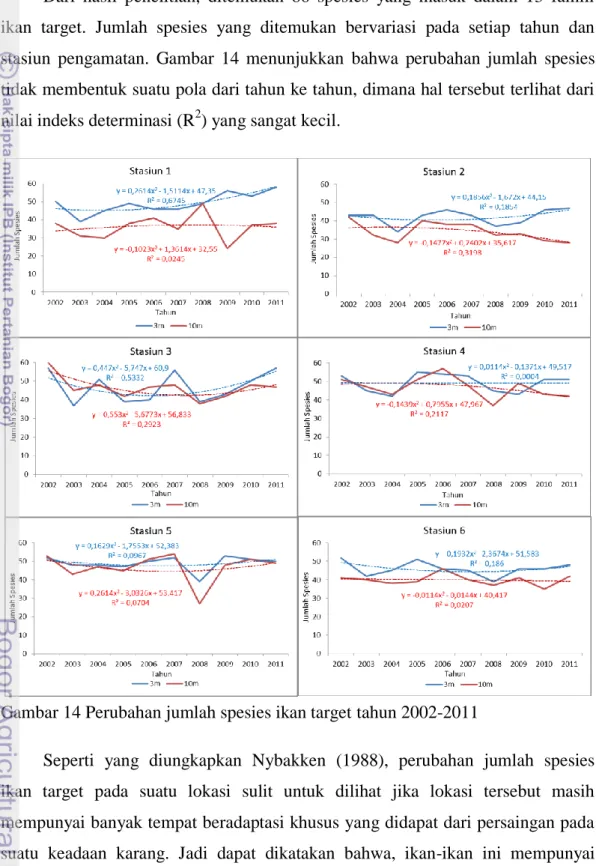

Dari hasil penelitian, ditemukan 86 spesies yang masuk dalam 13 famili ikan target. Jumlah spesies yang ditemukan bervariasi pada setiap tahun dan stasiun pengamatan. Gambar 14 menunjukkan bahwa perubahan jumlah spesies tidak membentuk suatu pola dari tahun ke tahun, dimana hal tersebut terlihat dari nilai indeks determinasi (R2) yang sangat kecil.

Gambar 14 Perubahan jumlah spesies ikan target tahun 2002-2011

Seperti yang diungkapkan Nybakken (1988), perubahan jumlah spesies ikan target pada suatu lokasi sulit untuk dilihat jika lokasi tersebut masih mempunyai banyak tempat beradaptasi khusus yang didapat dari persaingan pada suatu keadaan karang. Jadi dapat dikatakan bahwa, ikan-ikan ini mempunyai

relung ekologi yang lebih sempit dan berarti daerah itu dapat menampung lebih banyak spesies. Emor (1993) dalam penelitiannya di pulau Bunaken menyatakan bahwa banyaknya spesies ikan karang disebabkan terdapatnya variasi habitat yang ada di terumbu karang, dimana semua tipe habitat yang ada diisi oleh spesies ikan karang yang berbeda.

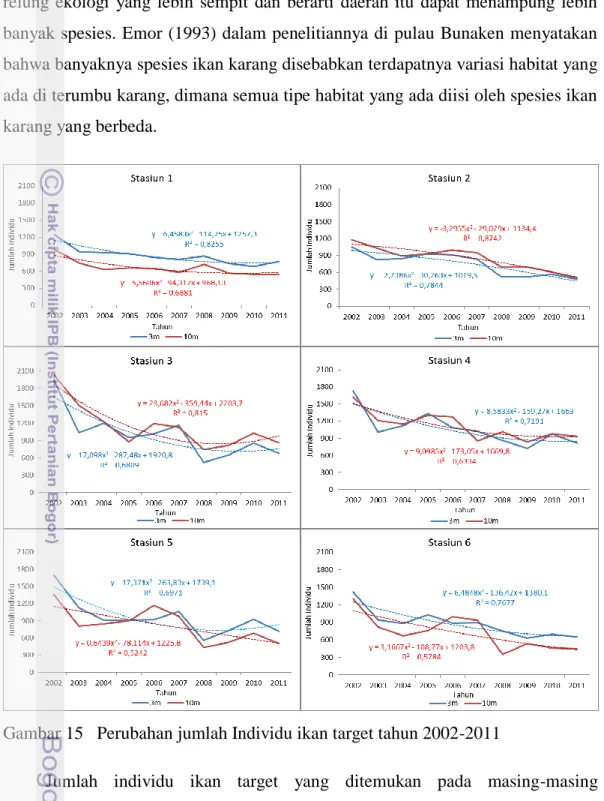

Gambar 15 Perubahan jumlah Individu ikan target tahun 2002-2011

Jumlah individu ikan target yang ditemukan pada masing-masing kedalaman dan stasiun berkisar dari 351 individu/250m2 (kedalaman 10m Stasiun 6 tahun 2008) hingga 2027 individu/250m2 (kedalaman 10m Stasiun 3 tahun 2002). Berbeda dengan jumlah spesies, pada jumlah individu membentuk suatu pola penurunan jumlah individu dari tahun 2002 hingga 2011 dengan koefisien determinasi lebih dari 0,5. Penurunan jumlah individu ikan target di Pulau Hogow

dan Pulau Putus-Putus ini (Gambar 15) mengikuti apa yang terjadi pada luasan tutupan karang hidup.

Seperti yang dikemukakan oleh Hutomo et al. (1988) dalam penelitiannya di pulau Bali dan Batam bahwa kondisi karang yang baik, ditandai dengan persentase tutupan karang hidup yang tinggi berhubungan linier dengan kelimpahan ikan. Hal ini ditunjang oleh pendapat Sutton (1983) in Emor (1993) yang mendapatkan hubungan positif antara kelimpahan ikan karang dengan heterogenitas habitat karang.

Seperti halnya pada jumlah individu, biomassa ikan target di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus menunjukkan suatu pola penurunan dari tahun 2002 hingga 2008 dan mulai meningkat pada tahun 2009 (Gambar 16). Setelah dilakukan analisis diperoleh model − dengan koefisien determinasi R2= 0,69 artinya model ini layak untuk digunakan.

Walaupun dari data jumlah individu dan biomassa terlihat adanya penurunan, tidak bisa karena hal tersebut dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa penurunan yang terjadi pada komunitas ikan target semata-mata karena tekanan kegiatan eksploitasi ikan target. Data kondisi terumbu karang telah menunjukkan, bahwa efek penurunan tutupan karang hidup telah memainkan peran penting dalam menghasilkan kondisi ikan target seperti yang telah diamati.

Penurunan biomassa ikan target akan mempengaruhi keberadaan ekosistem terumbu karang yaitu dengan adanya perubahan kondisi ikan target akan secara substansial berpengaruh terhadap perubahan tingkatan tropik (tropic level) di ekosistem terumbu karang dan memiliki dampak terhadap ketahanan hidup dan interaksi antara spesies ikan target. Selain itu, dengan memperhatikan hubungan antara ukuran panjang dan fekunditas, diharapkan bahwa biomassa ikan target dewasa yang dilihat dari ukuran panjangnya (dijelaskan lebih rinci pada bab 4.3) cukup untuk mendukung hasil telur lebih besar dan output larva per satuan luas terumbu karang khususnya pada wilayah pemijahan, sehingga produksi larva terus meningkat dan tersebar ke wilayah terumbu karang sekitarnya.

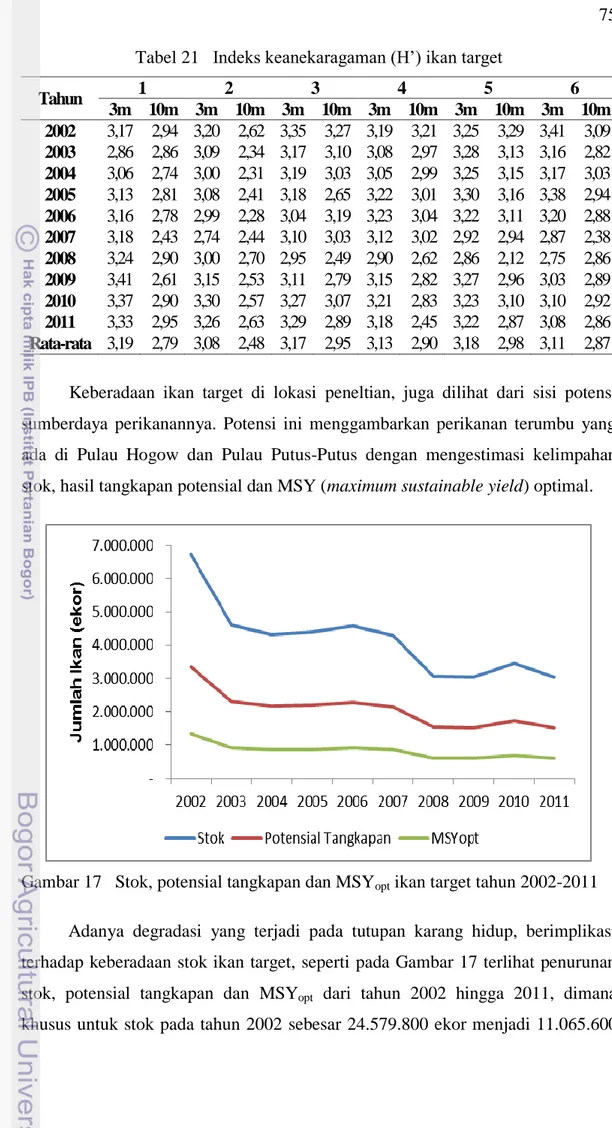

Berdasarkan jumlah individu dari masing-masing jenis ikan target yang diperoleh, dilakukan perhitungan indeks keannekaragaman. Secara keseluruhan, indeks keannekaragaman ikan target yang diperoleh cukup tinggi dengan rata-rata nilai yang diperoleh pada keseluruhan stasiun pengamatan sebesar 2,48 hingga 3,19. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada Stasiun 1 kedalaman 3 meter dan terendah pada Stasiun 2 kedalaman 10 meter.

Dari Tabel 21 terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata indeks keanekaragaman antara kedalaman 3 meter dan 10 meter. Pada kedalaman 3 meter nilai indeks keanekaragaman yang diperoleh lebih besar 3, sedangkan pada kedalaman 10 meter lebih kecil 3. Hal ini tentunya berhubungan dengan keberagaman habitat (komponen bentik penyusun terumbu karang) yang ada pada masing-masing kedalaman. Pada lokasi penelitian, ditemukan keberagaman habitat yang lebih banyak pada kedalaman 3 meter. Topografi lokasi ikut mendukung keberagaman habitat yang ada, dimana kedalaman 3 meter umumnya terletak pada daerah reef flat hingga reef slope, sedangkan kedalaman 10 meter umumnya sudah berada pada daerah drop dengan tingkat kemiringan hingga 90o. Kondisi ini menyebabkan komponen bentik karang yang mendiami kedalaman 10 meter didominasi oleh tipe bentuk pertumbuhan tertentu, seperti karang

encrusting dan foliose.

Lebih sedikitnya tipe habitat yang ada pada kedalaman 10 meter menyebabkan jenis ikan target yang ada pada kedalaman ini lebih sedikit dibandingkan dengan kedalaman 3 meter. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tingginya keragaman ikan target pada suatu lokasi berhubungan erat dengan variasi habitat yang ada di terumbu karang, dimana semua tipe habitat yang ada diisi oleh jenis ikan target.

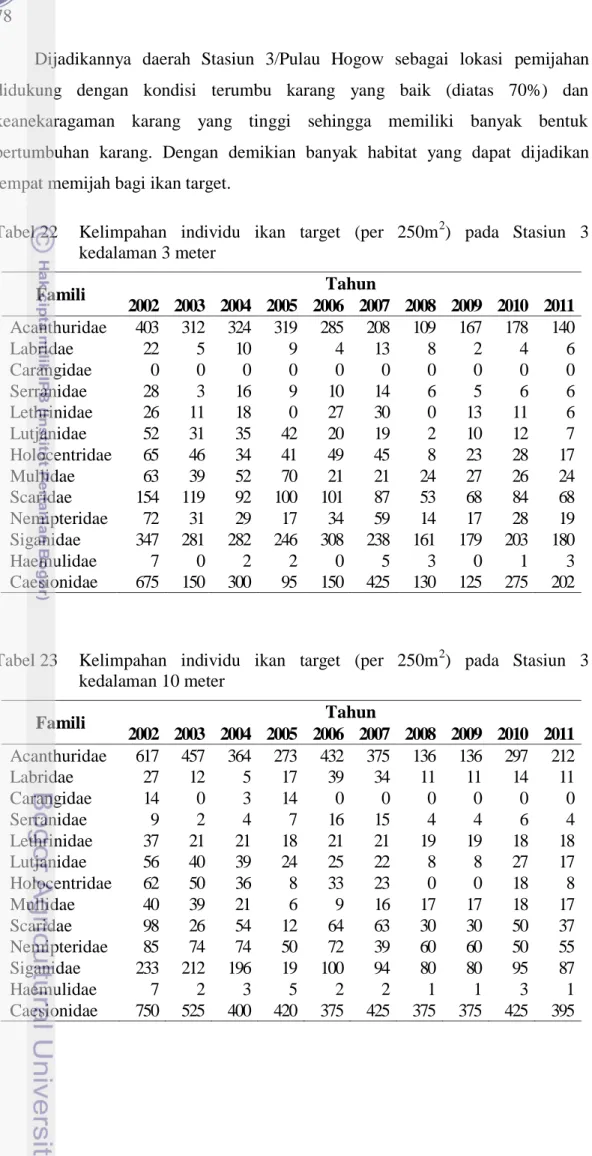

Tabel 21 Indeks keanekaragaman (H‟) ikan target Tahun 1 2 3 4 5 6 3m 10m 3m 10m 3m 10m 3m 10m 3m 10m 3m 10m 2002 3,17 2,94 3,20 2,62 3,35 3,27 3,19 3,21 3,25 3,29 3,41 3,09 2003 2,86 2,86 3,09 2,34 3,17 3,10 3,08 2,97 3,28 3,13 3,16 2,82 2004 3,06 2,74 3,00 2,31 3,19 3,03 3,05 2,99 3,25 3,15 3,17 3,03 2005 3,13 2,81 3,08 2,41 3,18 2,65 3,22 3,01 3,30 3,16 3,38 2,94 2006 3,16 2,78 2,99 2,28 3,04 3,19 3,23 3,04 3,22 3,11 3,20 2,88 2007 3,18 2,43 2,74 2,44 3,10 3,03 3,12 3,02 2,92 2,94 2,87 2,38 2008 3,24 2,90 3,00 2,70 2,95 2,49 2,90 2,62 2,86 2,12 2,75 2,86 2009 3,41 2,61 3,15 2,53 3,11 2,79 3,15 2,82 3,27 2,96 3,03 2,89 2010 3,37 2,90 3,30 2,57 3,27 3,07 3,21 2,83 3,23 3,10 3,10 2,92 2011 3,33 2,95 3,26 2,63 3,29 2,89 3,18 2,45 3,22 2,87 3,08 2,86 Rata-rata 3,19 2,79 3,08 2,48 3,17 2,95 3,13 2,90 3,18 2,98 3,11 2,87 Keberadaan ikan target di lokasi peneltian, juga dilihat dari sisi potensi sumberdaya perikanannya. Potensi ini menggambarkan perikanan terumbu yang ada di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus dengan mengestimasi kelimpahan stok, hasil tangkapan potensial dan MSY (maximum sustainable yield) optimal.

Gambar 17 Stok, potensial tangkapan dan MSYopt ikan target tahun 2002-2011

Adanya degradasi yang terjadi pada tutupan karang hidup, berimplikasi terhadap keberadaan stok ikan target, seperti pada Gambar 17 terlihat penurunan stok, potensial tangkapan dan MSYopt dari tahun 2002 hingga 2011, dimana khusus untuk stok pada tahun 2002 sebesar 24.579.800 ekor menjadi 11.065.600

ekor pada tahun 2011. Penurunan yang sangat besar ini tentu sangat mengkhawatirkan dari sudut ekologi karena hal ini mengindikasikan terjadinya degradasi kualitas terumbu karang di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus. Dampak langsung dari hal tersebut dirasakan oleh nelayan khususnya nelayan yang beraktifitas di terumbu karang.

4.3 Penentuan Wilayah Pemijahan, Pembesaran dan Mencari Makan Secara Spasial Dan Temporal

4.3.1 Penentuan Secara Spasial

Penentuan wilayah pemijahan, pembesaran dan mencari makan dilakukan dengan melihat sebaran individu ikan target pada setiap stasiun berdasarkan kategori ukuran ikan yang dibagi dalam dua kategori yaitu dewasa dan belum dewasa. Dari sebaran individu yang diperoleh terlihat 3 pola sebaran yaitu pertama, pola yang didominasi oleh ikan target dewasa (ditemukan pada Stasiun 3); kedua, pola yang didominasi oleh ikan target belum dewasa (ditemukan pada Stasiun 1 dan 2); ketiga, pola yang jumlah ikan target dewasa dan belum dewasa tidak berbeda jauh (ditemukan pada Stasiun 4, 5 dan 6).

Melihat pola-pola sebaran yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa lokasi Stasiun 3 yang didominasi oleh ikan target dewasa merupakan lokasi pemijahan, lokasi Stasiun 1 dan 2 yang didominasi oleh ikan target belum dewasa merupakan lokasi pembesaran, dan lokasi Stasiun 4, 5 dan 6 yang memiliki jumlah ikan dewasa dan belum dewasa tidak berbeda jauh merupakan lokasi mencari makan.

Gambar 18 Kelimpahan ikan target berdasarkan kategori dewasa dan belum dewasa pada Stasiun 3 tahun 2002-2011

Dari Tabel 22 dan 23 terlihat pada Stasiun 3 jumlah individu melimpah pada kelas ukuran 16-30cm. Selain itu ditemukan jumlah ikan yang cukup banyak pada kelas ukuran 46-60cm, bahkan pada beberapa tahun pengamatan ditemukan ikan berukuran lebih besar 60cm dari famili Serranidae. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Stasiun 3 didominasi oleh ikan-ikan yang berukuran siap untuk reproduksi.

Gambar 19 Peta lokasi Stasiun 3 (Pulau Hogow) sebagai lokasi pemijahan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ditemukan adanya penurunan kelimpahan ikan yang siknifikan pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002. Melihat faktor kondisi terumbu karang di Stasiun 3 yang relatif stabil dengan laju degradasi yang kecil (Tabel 14), maka penurunan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal seperti penangkapan oleh nelayan. Hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat bahwa sejak tahun 2003 jumlah ikan karang di pesisir pantai mereka menurun drastis, sehingga masyarakat khususnya nelayan mengalihkan daerah penangkapan ikan karang ke Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus. Sejak tahun 2004 terlihat kelimpahan ikan target pada Stasiun 3 relatif stabil.

Dijadikannya daerah Stasiun 3/Pulau Hogow sebagai lokasi pemijahan didukung dengan kondisi terumbu karang yang baik (diatas 70%) dan keanekaragaman karang yang tinggi sehingga memiliki banyak bentuk pertumbuhan karang. Dengan demikian banyak habitat yang dapat dijadikan tempat memijah bagi ikan target.

Tabel 22 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 3 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 403 312 324 319 285 208 109 167 178 140 Labridae 22 5 10 9 4 13 8 2 4 6 Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serranidae 28 3 16 9 10 14 6 5 6 6 Lethrinidae 26 11 18 0 27 30 0 13 11 6 Lutjanidae 52 31 35 42 20 19 2 10 12 7 Holocentridae 65 46 34 41 49 45 8 23 28 17 Mullidae 63 39 52 70 21 21 24 27 26 24 Scaridae 154 119 92 100 101 87 53 68 84 68 Nemipteridae 72 31 29 17 34 59 14 17 28 19 Siganidae 347 281 282 246 308 238 161 179 203 180 Haemulidae 7 0 2 2 0 5 3 0 1 3 Caesionidae 675 150 300 95 150 425 130 125 275 202

Tabel 23 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 3 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 617 457 364 273 432 375 136 136 297 212 Labridae 27 12 5 17 39 34 11 11 14 11 Carangidae 14 0 3 14 0 0 0 0 0 0 Serranidae 9 2 4 7 16 15 4 4 6 4 Lethrinidae 37 21 21 18 21 21 19 19 18 18 Lutjanidae 56 40 39 24 25 22 8 8 27 17 Holocentridae 62 50 36 8 33 23 0 0 18 8 Mullidae 40 39 21 6 9 16 17 17 18 17 Scaridae 98 26 54 12 64 63 30 30 50 37 Nemipteridae 85 74 74 50 72 39 60 60 50 55 Siganidae 233 212 196 19 100 94 80 80 95 87 Haemulidae 7 2 3 5 2 2 1 1 3 1 Caesionidae 750 525 400 420 375 425 375 375 425 395

Untuk Stasiun 1 dan 2 menjadi lokasi pembesaran selain didukung dengan kondisi terumbu karang yang cukup, juga karena lokasi ini terletak pada daerah yang relatif terlindung, dimana lokasi ini terletak di bagian dalam teluk.

Gambar 20 Kelimpahan ikan target berdasarkan kategori dewasa dan belum dewasa pada Stasiun 1 dan 2 tahun 2002-2011

Gambar 21 Peta lokasi Stasiun 1 dan 2 (Pulau Putus-Putus) sebagai lokasi pembesaran

Melihat hasil yang diperoleh pada Stasiun 1 dan 2 (Tabel 24, 25, 26 dan 27) menunjukkan jumlah individu ikan target melimpah pada ukuran yang lebih kecil 15cm. Kondisi ini memperjelas keberadaan ikan-ikan yang berukuran belum siap reproduksi melimpah pada lokasi-lokasi tersebut, sehingga semakin mempertegas bahwa lokasi Stasiun 1 dan 2 sebagai daerah pembesaran.

Tabel 24 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 1 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 335 278 207 245 223 206 187 173 161 172 Labridae 13 12 5 17 14 16 24 15 19 19 Carangidae 5 0 3 0 8 0 0 3 3 1 Serranidae 6 2 4 10 6 7 8 9 10 9 Lethrinidae 3 4 5 5 7 3 6 6 4 5 Lutjanidae 53 42 41 39 28 44 27 33 32 30 Holocentridae 43 37 20 11 22 26 43 34 33 37 Mullidae 43 45 25 13 55 66 39 31 29 33 Scaridae 117 78 63 48 90 101 67 66 58 62 Nemipteridae 190 161 164 136 165 126 66 77 57 60 Siganidae 233 212 196 207 149 121 199 152 127 162 Haemulidae 1 1 5 1 1 3 4 1 1 2 Caesionidae 210 70 190 180 80 100 200 135 155 175

Tabel 25 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 1 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 304 240 182 136 184 157 127 134 129 125 Labridae 33 29 18 18 11 11 30 12 19 18 Carangidae 17 0 9 10 15 0 0 9 12 6 Serranidae 3 3 2 5 7 4 8 2 3 5 Lethrinidae 20 0 3 19 10 4 10 2 13 10 Lutjanidae 21 20 12 21 26 26 20 15 14 13 Holocentridae 34 15 7 56 6 4 9 0 18 12 Mullidae 31 16 20 33 4 3 15 17 15 13 Scaridae 9 7 4 12 17 11 20 0 3 4 Nemipteridae 21 17 17 18 4 9 7 9 10 6 Siganidae 113 123 76 95 64 55 145 96 90 122 Haemulidae 3 0 2 0 1 1 7 0 0 1 Caesionidae 380 270 280 235 300 300 325 275 225 210

Tabel 26 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 2 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 386 327 327 333 268 205 153 196 185 157 Labridae 22 17 10 27 14 10 15 17 18 16 Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serranidae 7 11 3 7 12 9 8 3 9 8 Lethrinidae 11 3 8 0 12 13 5 3 7 5 Lutjanidae 35 15 7 43 14 6 10 10 12 12 Holocentridae 20 10 5 18 39 24 13 8 12 12 Mullidae 73 50 70 91 43 33 19 19 32 24 Scaridae 112 96 77 91 83 79 44 60 62 54 Nemipteridae 37 30 29 26 30 16 9 18 22 14 Siganidae 231 194 217 192 253 189 91 128 122 104 Haemulidae 1 1 0 4 2 4 0 1 1 1 Caesionidae 115 75 95 95 150 250 150 50 85 80

Tabel 27 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 2 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 293 233 193 147 172 236 222 196 192 160 Labridae 21 7 11 19 20 20 20 8 5 11 Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serranidae 6 2 3 5 9 9 4 1 1 0 Lethrinidae 5 4 4 9 4 3 2 3 1 1 Lutjanidae 51 31 23 11 24 24 34 27 22 20 Holocentridae 8 7 5 11 5 5 9 4 5 2 Mullidae 70 66 52 43 16 56 30 46 36 29 Scaridae 25 9 5 27 18 16 12 3 9 7 Nemipteridae 0 1 0 0 5 5 2 0 1 0 Siganidae 49 19 21 33 20 35 30 33 33 25 Haemulidae 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 Caesionidae 650 650 575 625 700 550 315 375 300 250

Seperti halnya pada Stasiun 3, ditemukan adanya penurunan kelimpahan ikan yang siknifikan pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002 di Stasiun 1 dan 2, tetapi berbeda dengan Stasiun 3 yang kondisi terumbu karangnya relatif stabil, pada Stasiun 1 dan 2 laju degradasi terumbu karang cukup tinggi terutama pada kedalaman 3 meter (Tabel 14), sehingga penurunan kelimpahan ikan banyak disebabkan oleh faktor degradasi tersebut selain faktor eksternal seperti penangkapan oleh nelayan.

Stasiun 4, 5 dan 6 menjadi lokasi mencari makan disebabkan karena lokasi ini memiliki tutupan algae dan tumbuhan lain cukup besar yang menjadi sumber makanan bagi ikan target herbivor. Sebagai satu tingkatan dalam tingkatan tropik , maka ikan herbivor akan mengundang ikan karnivor untuk berkumpul juga di Stasiun 4, 5 dan 6 guna mencari makan.

Tabel 28 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 4 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 480 373 388 429 404 339 173 273 288 223 Labridae 16 13 7 30 12 12 17 7 9 9 Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serranidae 11 4 2 11 15 13 5 4 8 7 Lethrinidae 20 0 3 22 11 3 0 11 9 4 Lutjanidae 38 30 22 30 25 25 9 18 21 14 Holocentridae 50 39 31 42 12 12 27 20 19 19 Mullidae 100 64 73 87 42 53 40 44 50 43 Scaridae 99 67 67 91 80 73 34 43 42 36 Nemipteridae 59 50 38 31 46 37 35 32 43 37 Siganidae 247 206 210 231 200 160 165 146 157 139 Haemulidae 16 2 8 6 6 6 6 2 5 4 Caesionidae 600 175 290 325 225 290 350 125 325 275

Tabel 29 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 4 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 515 409 406 404 269 292 215 217 214 204 Labridae 29 23 18 13 28 20 8 12 9 7 Carangidae 15 0 0 0 60 0 0 7 0 0 Serranidae 8 7 3 12 16 12 4 5 2 3 Lethrinidae 24 12 5 25 10 4 7 5 7 5 Lutjanidae 44 32 29 53 41 16 16 11 9 9 Holocentridae 39 21 23 31 28 14 39 28 29 33 Mullidae 115 75 88 90 65 63 38 29 47 41 Scaridae 44 36 32 30 29 28 17 22 23 16 Nemipteridae 21 15 19 17 12 14 2 6 8 5 Siganidae 87 53 70 67 56 38 17 38 51 32 Haemulidae 9 4 6 10 10 2 0 6 5 2 Caesionidae 675 525 450 550 650 350 650 450 575 575

Tabel 30 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 5 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 335 300 314 343 236 233 166 185 199 172 Labridae 33 20 20 24 21 16 5 16 14 8 Carangidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serranidae 14 10 7 14 9 9 7 9 6 5 Lethrinidae 22 16 14 18 11 6 11 11 13 12 Lutjanidae 45 27 18 5 31 56 17 23 23 17 Holocentridae 15 9 11 8 22 21 5 8 16 8 Mullidae 120 114 94 101 79 65 43 47 51 46 Scaridae 196 159 153 161 146 107 34 89 108 69 Nemipteridae 23 16 7 12 18 15 5 6 8 6 Siganidae 202 152 171 198 120 130 118 112 138 126 Haemulidae 4 1 2 3 1 2 0 1 1 0 Caesionidae 525 250 100 25 225 400 150 225 350 250

Tabel 31 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 5 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 360 309 330 363 232 178 63 122 154 106 Labridae 28 24 14 30 25 30 10 14 14 9 Carangidae 35 24 16 20 75 15 28 19 20 24 Serranidae 26 8 9 23 19 12 7 10 15 9 Lethrinidae 45 37 18 12 24 24 0 14 26 12 Lutjanidae 50 30 32 26 49 49 8 22 27 17 Holocentridae 54 28 18 21 46 45 9 18 14 11 Mullidae 50 52 68 71 53 24 7 9 11 8 Scaridae 70 49 55 70 68 66 11 21 37 23 Nemipteridae 28 8 16 19 12 21 2 7 13 5 Siganidae 77 38 27 39 60 64 14 14 25 19 Haemulidae 4 1 0 3 5 6 0 3 3 1 Caesionidae 525 200 250 200 500 450 275 250 325 262

Hasil yang diperoleh pada Stasiun 4, 5 dan 6 (Tabel 28, 29, 30, 31, 32 dan 33) menunjukkan jumlah individu ikan target melimpah pada ukuran yang lebih kecil 15cm dan 16-30cm. Untuk ukuran panjang 31-45cm cukup melimpah pada Stasiun 4 dan 5. Dengan penyebaran ukuran ikan yang diperoleh, sangat jelas terlihat bahwa kelimpahan ikan yang belum siap reproduksi dan ikan siap

reproduksi merata atau tidak berbeda pada stasiun-stasiun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa lokasi Stasiun 4, 5 dan 6 sebagai daerah mencari makan.

Penurunan kelimpahan ikan yang siknifikan pada tahun 2003 dibandingkan dengan tahun 2002 juga terlihat pada Stasiun 4, 5 dan 6. Tidak berbeda dengan Stasiun 1 dan 2, laju degradasi terumbu karang yang tinggi terutama pada kedalaman 3 meter (Tabel 14) merupakan faktor utama penurunan kelimpahan ikan selain faktor eksternal kegiatan penangkapan oleh nelayan yang ikut berpengaruh.

Tabel 32 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 6 kedalaman 3 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 358 261 268 332 198 264 166 183 206 191 Labridae 44 21 26 33 31 27 19 11 9 8 Carangidae 80 50 32 100 130 0 15 50 34 42 Serranidae 14 6 7 7 6 3 5 3 6 5 Lethrinidae 7 3 2 4 9 7 0 3 2 2 Lutjanidae 61 32 23 30 25 21 21 14 18 16 Holocentridae 5 4 2 8 12 0 0 2 1 2 Mullidae 86 47 52 52 40 29 37 33 26 29 Scaridae 241 196 168 156 145 135 41 65 76 69 Nemipteridae 222 170 148 159 167 153 134 116 117 113 Siganidae 132 108 91 97 98 90 105 88 84 84 Haemulidae 4 1 2 1 3 4 2 1 1 2 Caesionidae 300 150 150 150 125 250 310 150 200 175

Tabel 33 Kelimpahan individu ikan target (per 250m2) pada Stasiun 6 kedalaman 10 meter Famili Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acanthuridae 241 183 179 179 162 117 54 104 121 87 Labridae 29 21 17 21 18 19 8 13 11 9 Carangidae 25 0 0 0 80 0 0 0 0 0 Serranidae 19 11 8 15 5 6 6 7 4 5 Lethrinidae 60 33 43 42 18 24 16 31 28 23 Lutjanidae 131 90 93 103 132 50 15 19 33 23 Holocentridae 89 45 39 52 65 27 36 36 41 37 Mullidae 62 40 38 44 27 28 34 23 18 25 Scaridae 49 29 36 43 50 29 20 18 15 16 Nemipteridae 36 27 18 2 8 22 19 15 22 20 Siganidae 63 40 25 30 27 59 12 16 20 14 Haemulidae 0 1 0 2 2 2 1 1 0 1 Caesionidae 500 300 175 225 400 550 130 250 150 165

Gambar 22 Kelimpahan ikan target berdasarkan kategori dewasa dan belum dewasa pada Stasiun 4, 5 dan 6 tahun 2002-2011

Gambar 23 Peta lokasi Stasiun 4, 5 dan 6 (Pulau Putus-Putus) sebagai lokasi mencari makan

Adanya perbedaan preferensi habitat yang menjadikan lokasi-lokasi di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus sebagai wilayah spawning ground, pembesaran dan mencari makan disebabkan karena ikan target dalam keberadaannya selalu akan menyesuaikan diri pada lingkungannya. Setiap spesies memperlihatkan preferensi/kecocokan habitat yang tepat yang diatur oleh kombinasi faktor ketersediaan makanan, tempat berlindung dan variasi parameter fisik. Sejumlah besar spesies ditemukan pada terumbu karang adalah refleksi langsung dari besarnya kesempatan yang diberikan habitat (Allen & Steene 1996).

4.3.2 Penentuan Secara Temporal

Penentuan secara temporal lebih dikhususkan untuk lokasi pemijahan yaitu penentuan waktu ikan target memijah. Setelah ditentukan bahwa daerah terumbu karang Stasiun 3 atau Pulau Hogow sebagai lokasi pemijahan ikan target berdasarkan distribusi ikan dewasa dan belum dewasa, maka ingin diketahui secara temporal waktu dari pemijahan tersebut.

Memperhatikan distribusi ikan dewasa dan belum dewasa di Pulau Hogow mengikuti urutan bulan pengambilan data (Gambar 24) ada keunikan yang tercipta yaitu suatu pola dimana adanya perbandingan jumlah dewasa yang jauh lebih besar pada bulan pebruari hingga april dan bulan september hingga nopember. Dari pola ini dapat mengindikasikan bahwa pada bulan-bulan tersebut merupakan waktu beberapa jenis ikan target melakukan pemijahan.

Gambar 24 Kelimpahan ikan target berdasarkan kategori dewasa dan belum dewasa pada Stasiun 3 mengikuti bulan pengamatan

Selain menggunakan distribusi kehadiran ikan target sebagai dasar penentuan waktu pemijahan, juga dilakukan pengamatan TKG (tingkat

kematangan gonad) dari 4 jenis ikan target yang banyak ditemukan di pulau Hogow selama 12 bulan pengamatan yaitu Caesio cuning, Epinephelus coioides,

Scarus dimidiatus dan Siganus puellus.

Gambar 25 TKG ikan Caesio cuning, Epinephelus coioides, Scarus dimidiatus dan Siganus puellus dalam satu tahun pengamatan

Pada pengamatan TKG ikan Caesio cuning ditemukan bahwa ikan ini melakukan pemijahan pada kisaran bulan pebruari hingga april, dimana pada bulan-bulan tersebut ditemukan TKG III-VI. Bulan pebruari ditemukan 4 ekor TKG III (hampir masak) dan empat ekor TKG IV (masak), bulan maret ditemukan 3 ekor TKG IV dan 5 ekor TKG V (siap reproduksi), dan bulan april ditemukan 2 ekor TKG VI (keadaan salin-produk seksual telah dikeluarkan). Pada pengamatan bulan-bulan yang lain TKG tertinggi di temukan pada bulan agustus dan september yaitu TKG III.

Ikan Epinephelus coioides melakukan pemijahan pada bulan september hingga oktober. Pada bulan september ditemukan 2 ekor TKG III, 7 ekor TKG IV dan 1 ekor TKG V, sedangkan pada bulan oktober ditemukan 3 ekor TKG III, 3

ekor TKG IV, 1 ekor TKG V dan 1 ekor TKG VI. Untuk bulan yang lain, hanya april, juli dan agustus ditemukan ikan memiliki TKG III.

Seperti halnya ikan Caesio cuning, ikan Scarus dimidiatus dan Siganus

puellus juga berdasarkan TGK yang diperoleh melakukan pemijahan pada bulan

pebruari hingga maret. Pengamatan TKG ikan Scarus dimidiatus pada bulan pebruari ditemukan 2 ekor TKG 3, 1 ekor TKG IV dan 3 ekor TKG V, bulan maret ditemukan 3 ekor TKG IV, 1 ekor TKG V dan 1 ekor TKG VI. Untuk ikan

Siganus puellus pada pebruari ditemukan 2 ekor TKG IV dan 5 ekor TKG V,

bulan maret ditemukan 1 ekor TKG IV dan 4 ekor TKG 5.

Dengan hasil-hasil yang diperoleh, baik sebaran distribusi kehadiran ikan target maupun lewat pengamatan TKG, menunjukkan bahwa secara temporal waktu pemijahan yang terjadi di pulau Hogow adalah bulan pebruari hingga april dan bulan september hingga oktober.

4.4 Nilai Ekonomi Terumbu Karang

Nilai ekonomi terumbu karang merupakan total nilai manfaat langsung dan tidak langsung yang diidentifikasi di lokasi penelitian. Dari hasil identifikasi diperoleh 3 manfaat langsung terumbu karang yaitu perikanan, karang mati sebagai bahan bangunan dan wisata selam. Hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai perikanan sebesar Rp.55.149.157/ha/tahun atau Rp.6.340.498.529/tahun, bahan bangunan sebesar Rp.10.461.526/ha/tahun atau Rp.1.202.761.609/tahun dan wisata selam sebesar Rp.55.000.000/tahun, sehingga total nilai manfaat langsung sebesar Rp.81.497.158/ha/tahun atau Rp.7.598.260.138/tahun.

Untuk nilai manfaat tidak langsung didekati melalui fungsi ekosistem terumbu karang sebagai habitat ikan target (pemijahan, pembesaran dan mencari makan) dan fungsi fisik terumbu karang sebagai pelindung pantai dari gelombang. Sebagai habitat ikan target di peroleh nilai sebesar Rp.522.785.422/ha/tahun atau Rp.60.104.640.000/tahun (wilayah pemijahan Rp.36.038.640.000, wilayah pembesaran Rp.2.706.480.000 dan wilayah mencari makan Rp.21.359.520.000) dan pelindung pantai (dengan panjang garis pantai kurang lebih 12km) diperoleh nilai sebesar Rp.93.937.548/ha/tahun atau Rp.10.800.000.000/tahun, sehingga total nilai manfaat tidak langsung sebesar Rp.616.722.971/ha/tahun atau

Rp.70.904.640.000. Dari hasil nilai manfaat langsung dan tak langsung, diperoleh total nilai ekonomi terumbu karang Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus sebesar Rp.682.812.039,13/ha/tahun atau Rp.78.502.900.138/tahun.

Nilai manfaat langsung perikanan dan wisata yang diperoleh ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Husni (2001) di kawasan Gili Indah Kabupaten Lombok Barat NTB yaitu perikanan sebesar Rp.48.731.275/ha/tahun dan wisata sebesar Rp.69.117.180. Jika mengacu pada pernyataan Hiew dan Lim (1998) in Kusumastanto (2000) bahwa nilai fungsi terumbu karang sebagai pencegah erosi sebesar US$34.871,75/ha/tahun atau Rp 278.974.000/ha/tahun dengan asumsi US$1 setara dengan Rp.8.000, maka nilai fungsi terumbu karang sebagai pencegah erosi yang akan diperoleh di kawasan Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus akan jauh lebih besar. Kecilnya nilai yang diperoleh tersebut karena mengacu pada pembuatan break water dinas pengairan Sulawesi Utara sebesar Rp.300.000/m3. Demikian juga dengan total nilai ekonomi yang jauh lebih kecil dari hasil yang diperoleh Dahuri (1999) di kawasan Barelang dan Bintan sebesar Rp.1.614.637.864/ha/tahun. Kecilnya total nilai ekonomi yang diperoleh juga disebabkan karena belum dimasukkannya nilai-nilai lain seperti nilai keindahan, keragaman biota (biodiversity), warisan dan lain-lain (Ruitenbeek 2001).

Perkiraan perhitungan nilai produksi perikanan dari terumbu karang tergantung pada kondisi terumbu karang dan kualitas pemanfaatan dan pengelolaan oleh masyarakat di sekitarnya, untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan pengelolaan terumbu karang guna meningkatkan nilai ekonomi yang ada. Seperti hasil penelitian White & Trinidad (1998) di Philipina yaitu setiap 1 km2 terumbu karang sehat dapat menghasilkan keuntungan tahunan antara US$15.000-45.000 dari kegiatan perikanan berkelanjutan, US$2.000-20.000 dari pariwisata dan US$5.000-25.000 dari fungsi perlindungan pesisir (perlindungan abrasi) dengan total keuntungan/pendapatan potensial antara US$32.000-113.000/km2/tahun.

4.5 Optimasi Fungsi Ekologi-Ekonomi Terumbu Karang

4.5.1 Optimasi Fungsi Ekologi Terumbu Karang Sebagai Habitat Ikan Target

Optimasi fungsi ekologi yang dilakukan adalah melihat hubungan antara komponen biotik penyusun terumbu karang dengan kehadiran ikan target pada masing-masing lokasi yang telah ditentukan fungsi ekologinya (pemijahan,

pembesaran dan mencari makan). Berdasarkan analisis PCA yang dilakukan pada komponen penyusun terumbu karang, diperoleh komponen utama yang memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah ikan target yaitu karang hidup, soft coral dan algae (Bab 4.2.2). Berdasarkan hasil analisis PCA tersebut dilakukan analisis regresi berganda untuk melihat hubungan antara tutupan komponen biotik dengan kehadiran ikan target. Model hubungan yang dihasilkan dari analisis tersebut seperti terlihat pada Tabel 34.

Tabel 34 Model hubungan komponen bentik penyusun terumbu karang dengan kehadiran ikan target pada setiap wilayah

Wilayah Model R2

Pemijahan y = -2,5E-15 + 0,56x1 + 0,09x2 - 0,03x3 0,72 Pembesaran y = -2E-16 + 0,45x1 - 0,06x2 - 0,42x3 0,76 Mencari makan y = -8,3E-16 + 0,18x1 + 0,02x2 + 0,22x3 0,74 Keterangan: y adalah jumlah ikan; x1 adalah persentase tutupan karang hidup;

x2 adalah persentase tutupan soft coral; x3 adalah persentase tutupan algae; dan R2 adalah koefisien determinasi.

Melihat model-model hubungan yang dihasilkan maka secara umum interaksi antara ikan karang dengan habitatnya yang menggambarkan fungsi ekologis terumbu karang meliputi tiga bentuk utama. Pertama, adanya suatu interaksi peran yang melibatkan struktur terumbu dan pola reproduksi dan makan ikan karang yang berasosiasi dengan terumbu. Kedua, adanya hubungan langsung antara struktur terumbu dan tempat perlindungan. Hal ini akan terlihat jelas pada ikan-ikan yang kecil. Lebih jauh interaksi ini penting bagi eksistensi karang yaitu penyedian substrat dasar. Ketiga, adanya interaksi pola makan yang melibatkan beberapa ikan karang dan biota sesil, termasuk alga.

Dari model yang terbentuk dan berdasarkan nilai koefisien regresi, terlihat bahwa untuk lokasi pemijahan komponen bentik karang hidup dengan bentuk pertumbuhan foliose atau CF (jenis Echinopora) memberikan kontribusi terbesar diikuti soft coral dan algae. Lokasi pembesarankontribusi terbesar juga diberikan oleh komponen bentik karang hidup tetapi berbeda dengan lokasi pemijahan pada lokasi ini bentuk pertumbuhan karang hidupnya adalah bercabang (branching) atau CB dan ACB (jenis Anacropora, Porites dan Acropora) diikuti kontribusi selanjutnya oleh soft coral dan algae. Untuk lokasi mencari makan kontribusi

terbesar diberikan oleh komponen biotik algae diikuti karang hidup dan soft coral. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ikan target di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus yang sebagian merupakan ikan herbivor sangat membutuhkan kehadiran algae (selain karang hidup) sebagai sumber makanan mereka.

Hasil yang diperoleh pada Stasiun 4, 5 dan 6, seperti yang ditemukan oleh Purwanto (1987) dan Aktani (1990) in Emor (1993) di Kepulauan Seribu, dimana mereka menemukan kelimpahan dan keragaman spesies ikan karang tidak selalu tergantung dari buruknya kondisi terumbu (yang dilihat dari tutupan karang hidup), melainkan juga tergantung dari ketersediaan sumber makanan dikaitkan dengan sifat makan dari ikan karang. Mereka membuktikan bahwa penurunan kondisi karang akan diganti oleh komunitas algae sebagai niche dari ikan-ikan herbivor.

Choat & Bellwood (1991) menyebutkan bahwa interaksi yang kuat antara ikan karang dan terumbu karang sebagai habitat tidak hanya dijelaskan dari konteks fisik namun juga melalui perilaku makan ikan. Ikan harus makan untuk dapat bertahan hidup, dan apa yang dimakan oleh ikan karang merupakan informasi yang penting dalam mempelajari ekologi ikan yang hidup di terumbu karang. Perilaku makan ikan karang akan memberi pengaruh terhadap keseluruhan ekosistem terumbu karang dan juga sebaliknya. Lebih lanjut Choat & Bellwood (1991) mengatakan ikan herbivora adalah kelompok yang paling tinggi penyebaran dan kelimpahannya di daerah terumbu karang. Ikan herbivora terdiri dari sekitar 76 spesies Siganidae, 25 spesies Scaridae, 79 spesies Pomacentridae dan sekitar 159 spesies yang bersifat omnivora-herbivora.

Keberadaan ikan–ikan herbivora mempunyai tiga peranan penting pada ekosistem terumbu karang. Pertama, sebagai konsumer dari produsen, herbivora merupakan penghubung antara aliran energi yang berasal dari produsen ke konsumen tingkat 2 (karnivora). Kedua, mereka mempengaruhi penyebaran, ukuran, komposisi dan bahkan pertumbuhan dari tumbuhan di terumbu karang. Komposisi dan struktur dari tumbuhan yang berasosiasi dengan terumbu karang digambarkan melalui konteks aktivitas herbivori. Pemangsaan oleh ikan herbivora (grazing) secara substansi mengubah alga yang ada di terumbu, dimana hal ini memberika pengaruh positif maupun negatif pada karang. Ketiga, interaksi antara

ikan–ikan herbivora merupakan alat dalam model demografi dan perilaku ikan karang secara keseluruhan.

Selain ikan herbivora, di kawasan Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus juga ditemukan banyak ikan karnivora, khususnya dari famili Lutjanidae dan Seranidae. Ikan karnivora mempunyai morfologi untuk makan yang bervariasi, mulai dari mulut kecil yang khusus seperti pada ikan Forceps Butterflyfish (Forcipiger spp) sampai struktur mulut yang besar seperti pada ikan Scorpionfish (Scorpaenidae), Kakap (Lutjanidae) dan Kerapu (Seranidae). Karnivora mempunyai peranan penting dalam siklus energi dimana hal tersebut terkait dengan struktur fisik terumbu, pola makan ikan dan siklus nutrien.

Dalam model hubungan yang diperoleh, keberadaan ikan karnivora di Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus sangat dipengaruhi oleh persentase tutupan karang hidup karena ketersediaan makanan ikan ini berkorelasi positif dengan keberadaan karang hidup. Hal ini berhubungan dengan tingkatan tropik dimana banyak organisme (seperti krustasea, invertebrata dan zoobenthos) yang merupakan sumber makanan ikan karnivora memanfaatkan karang hidup sebagai tempat hidup mereka.

4.5.2 Optimasi Ekonomi Pengelolaan Ikan Target

Pemanfaatan sumberdaya ikan target pada terumbu karang seringkali tidak memperhatikan stok alami dan kemampuan regenerasi sehingga sumberdaya tersebut dieksploitasi berlebihan. Di sisi lain apabila stok sumberdaya alami ikan target tidak dimanfaatkan maka tidak akan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat khususnya nelayan.

Pada estimasi kriteria pengelolaan digunakan parameter bioekonomi seperti

r (laju pertumbuhan intrinsik ikan), q (koefisien daya tangkap), K (kapasitas daya

dukung), p (harga) dan c (biaya). Berdasarkan analisis menggunakan parameter bioekonomi tersebut akan diketahui nilai optimal pemanfaatan sumberdaya ikan target pada terumbu karang Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus.

Pendugaan hasil tangkapan optimum (catch) dan upaya tangkap optimum (effort) dengan menggunakan model produksi surplus, didasarkan pada pemahaman bahwa hasil tangkapan per satuan upaya merupakan ukuran biologi yang mengindikasikan kelimpahan dan/atau densitas dari suatu stok ikan yang

dieksploitasi. Sparre & Venema (1999) menyatakan model ini dapat diterapkan bila dapat diperkirakan dengan baik, untuk beberapa tahun terdahulu, hasil tangkapan (berdasarkan spesies) dan/atau hasil tangkapan per satuan upayanya dan/atau hasil tangkapan persatuan upaya dan upaya tangkapnya. Lebih lanjut Sparre & Venema (1999) menyatakan cara termudah untuk mempelajari perikanan multi spesies dengan model ini, hanya menghasilkan interpretasi yang tidak langsung tentang stok.

Pada dasarnya upaya tangkap yang diperhitungkan berdasarkan banyaknya waktu (trip) dan perahu yang beroperasi, berkaitan pula dengan biaya operasi penangkapan dan harga ikan. Sesuai IHK (Indeks Harga Konsumen) 2010 di Kabupaten Minahasa Tenggara menurut harga nominal tahun 2006, harga ikan target sebesar Rp 4.323.342/ton. Sementara rata-rata biaya operasi penangkapan ikan target setiap upaya tangkap (perahu-hari) sebesar Rp 42.500. Berdasarkan data harga dan biaya tersebut, pendekatan bioekonomi telah diterapkan untuk menentukan upaya tangkap optimal beserta kontribusinya pada hasil tangkapan dan keuntungan usaha. Tabel 35 menyajikan hasil analisis dengan pendekatan bioekonomi tersebut.

Tabel 35 Hasil estimasi bioekonomi sumberdaya ikan target di wilayah terumbu karang Pulau Hogow dan Pulau Putus-Putus

Parameter MSY MEY OA OPT

Stock (ton/th) 190,58 191,90 2,64 165,44

Catch (ton/th) 67,54 67,53 1,86 66,36

Effort (trip) 176,76 175,53 351,07 200,08

Rente (Rp) 404.538.845,10 404.558.529,42 0,00 396.650.224,17

Ket : MSY = Maximun Sustainable Yield; MEY = Maximum Economic Yield; OA = Open Access; OPT = Optimal

Tabel 35 menunjukkan upaya tangkap untuk memperoleh hasil tangkapan maksimum optimal (OPT) adalah sebesar 200,08 trip. Hasil tangkapan tersebut sebanyak 66,36 ton ikan target dengan nilai rente/pendapatan sebesar Rp.396.650.224,17. Besaran ini sedikit lebih kecil dari hasil pendugaan MSY yang sebanyak 67,54 ton ikan target. Posisi OPT ini, demikian pula dengan MSY, MEY dan OA yang tidak optimum, sesuai dengan kaidah dari pendekatan bioekonomi yang diterapkan Fauzi (2004).

Jika diasumsikan nelayan menangkap ikan merata pada semua wilayah (pemijahan, pembesaran dan mencari makan) maka dapat diprediksi kontribusi dari masing-masing wilayah terhadap produksi ikan target. Kontribusi terbesar diberikan oleh wilayah mencari makan dan pemijahan, sedangkan wilayah pembesaran kontribusinya relatif kecil. Hal ini disebabkan wilayah mencari makan dan pemijahan memiliki jumlah ikan berukuran besar yang banyak.

Gambar 26 Persentase kontribusi setiap wilayah terhadap produksi ikan target

Dari Gambar 27 terlihat bahwa produksi perikanan pada wilayah mencari makan dan pemijahan saling berkorelasi negatif, artinya disaat produksi dari salah satu wilayah naik akan diikuti penurunan produksi pada wilayah lainnya. Dengan kata lain, kegiatan nelayan setiap tahun terkonsentrasi pada kedua wilayah secara bergantian, sangat bergantung pada jumlah ikan di kedua wilayah tersebut.