MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS

BUDIDAYA UDANG GALAH

MELALUI PERBAIKAN

TEKNOLOGI BUDIDAYA

(Fauzan Ali, Puslit Limnologi-LIPI) [email protected]

ndonesia memiliki kekayaan lahan yang potensial untuk budidaya ikan, termasuk udang galah. Budidaya udang galah (Macrobrachium rosenbergii) dapat dilakukan di kolam-kolam

rakyat, tambak-tambak

bersalinitas air rendah dan sawah-sawah. Udang galah juga

berpotensi untuk restocking di perairan sungai, waduk dan danau. Data yang tercatat di Statistik Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, Indonesia meimiliki luasan kolam sebanyak 541.100 Ha, tambak 1.224.076 Ha, dan

mina-padi 1.476.967 Ha.

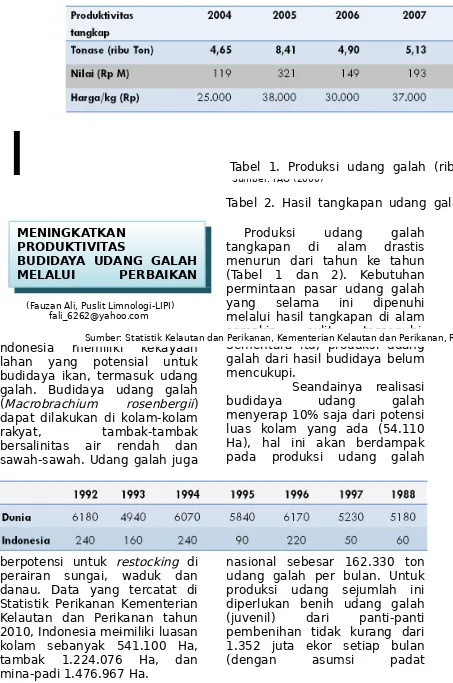

Sumber: FAO (2000)

Produksi udang galah tangkapan di alam drastis menurun dari tahun ke tahun (Tabel 1 dan 2). Kebutuhan permintaan pasar udang galah yang selama ini dipenuhi melalui hasil tangkapan di alam semakin sulit terpenuhi. Sementara itu, produksi udang galah dari hasil budidaya belum mencukupi.

Seandainya realisasi

budidaya udang galah

menyerap 10% saja dari potensi luas kolam yang ada (54.110 Ha), hal ini akan berdampak pada produksi udang galah

nasional sebesar 162.330 ton udang galah per bulan. Untuk produksi udang sejumlah ini diperlukan benih udang galah (juvenil) dari panti-panti pembenihan tidak kurang dari 1.352 juta ekor setiap bulan

(dengan asumsi padat

Tabel 1. Produksi udang galah (ribu ton/tahun)

Tabel 2. Hasil tangkapan udang galah Indonesia

Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, RI (2008)

penebaran 15 ekor/m2 dan masa

pemeliharaan 6 bulan).

Dengan kata lain, bila harga benih udang galah Rp 50,- per ekor dan udang galah konsumsi Rp 40.000,- per kg, dan dengan produksi udang 3 ton per Ha, akan terjadi putaran uang sebesar Rp 67,6 miliar per bulan untuk pembenihan dan Rp 1.082 miliar/bulan untuk udang konsumsi.

Kalau potensi 10% luas kolam yang

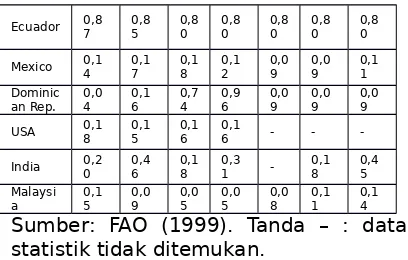

ada itu terkelola dengan baik, tidak mustahil posisi Indonesia yang belum tercatat pada statistik dunia di masa lalu, akan tercatat sebagai 10 besar negara penyumbang produksi udang galah dunia dari sektor budidaya dengan produksi 0,325 juta ton/tahun. Sementara ini produk udang galah dunia dari sektor budidaya dihasilkan terutama oleh negara-negara seperti Cina, Thailand, Equador, Mexico, Dominika, Amerika, India dan Malaysia (FAO, 1999) seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi sektor

budidaya udang galah beberapa negara (juta ton/tahun)

Pasang surut usaha budidaya udang galah sejak teknologi

budidaya udang ini

diperkenalkan di kota Jepara

pada tahun 1970-an,

menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat: apakah udang jenis ini memang cocok

untuk dikembangkan di

Indonesia? Udang galah

merupakan udang air tawar berukuran besar (mendapat

sebutan giant freshwater

prawn), komoditas air tawar bernilai ekonomis tinggi, komoditas ekspor dan teknologi budidayanya sudah dikuasai, sudah banyak ditulis dalam laporan-laporan penelitian oleh berbagai instansi penelitian di negeri ini. Namun, dalam kurun waktu 40 tahun, perkembangan bisnis udang galah di tanah air belum menampakkan hasil yang signifikan bila dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara-negara yang sama-sama memiliki kekayaan alam dan teknologi budidaya seperti Malaysia, Thailand, India dan Cina.

Pengalaman empiris penulis membina petani udang galah, yang notabene hewan yang mayoritas menempati dasar

perairan ini, membuktikan

dibatasi oleh tingkah laku udang yang bersifat kanibal dan

keterbatasan pemanfaatan

territorial atau ruang untuk hidup di dalam kolam. Peningkatan padat penebaran

melebihi 10 ekor/m2 tidak dapat

secara otomatis meningkatkan produksi panen udang galah melebihi 2.000 kg/Ha, karena semakin besar ukuran udang galah yang dipelihara, jarak nyaman antar individu udang galah di dalam kolam akan meningkat pula. Udang galah yang lemah atau yang sedang berganti kulit (moulting) akan menjadi mangsa udang-udang yang sehat dan kuat.

Produk inovasi berupa ‘apartemen udang galah’ adalah salah satu solusi untuk masalah ini. Udang galah yang telah ditakdirkan Sang Maha Pencipta hidup di dasar perairan dengan adanya kaki-kaki, berbeda dengan ikan yang memiliki sirip dan gelembung renang, bisa memanfaatkan kolom air kolam untuk hidupnya. Apartemen udang galah, berupa rangkaian bilah-bilah bambu yang dianyam sedemikian rupa sehingga menyerupai kerangka bilik-bilik sebuah rumah susun (tanpa lantai, tanpa dinding dan tanpa atap), memberikan kesempatan bagi udang galah untuk memanfaatkan kolom air kolam yang berada di atas punggungnya dengan cara bertengger pada setiap ruas

bilah bambu. Dengan

apartemen udang galah, ruang tempat hidup udang galah akan meningkat karena masing-masing tingkat apartemen akan menjadi penambah ruang

teritorial antar udang, sehingga kepadatan udang galah di dalam kolam dapat ditingkatkan dan pada akhirnya produksi udang galah yang dipanen per hektar dapat mencapai tiga kali lipat.

Pada kolam yang dilengkapi apartemen udang galah, udang-udang yang dipelihara dapat menyesuaikan diri untuk menempati setiap kerangka bilik-bilik bambu tersebut. Ketika makanan diberikan, udang akan mengejar pakan dan memegang pakan dengan mulut dan kaki-kaki jalannya, lalu kemudian

segera mencari tempat

bertengger yang nyaman di

apartemen, sambil

Persoalan berikutnya dalam budidaya udang galah adalah variasi ukuran dan pertumbuhan yang tidak seragam selama pemeliharaan. Keadaan seperti ini sangat umum terjadi dan mengakibatkan panen udang tidak dapat dilakukan sekaligus, bila pasar menginginkan ukuran udang konsumsi pada ukuran tertentu (biasanya berukuran 20-30 ekor per kg). Untuk itu perlu dilakukan panen bertahap atau panen sebagian. Oleh karenanya, panen pertama akan menyisakan udang berukuran masih kecil dan perlu tambahan waktu untuk dibesarkan sampai berukuran layak pasar. Tentu saja proses panen seperti ini akan merugikan petani karena selain dapat berakibat sebagian udang stres dan bahkan ada yang mati, penambahan masa pemeliharaan akan berdampak kepada penambahan biaya pakan.

Fenomena udang galah yang tidak tumbuh dengan seragam ini adalah akibat dari keragaman sifat-sifat genetik yang berasal dari induk-induk udang galah yang dipakai di pembenihan. Hal ini disebabkan

karena masih minimnya

penelitian tentang pemuliaan dan genetika udang galah di tanah air, sehingga induk-induk

yang dikawinkan hanya terbatas dari induk-induk jantan maupun betina yang paling gampang diperoleh, seperti dari seleksi di kolam-kolam budidaya ketika panen tiba, atau dari hasil tangkapan di perairan alami yang jelas-jelas tidak bisa dipastikan tingkat kualitas dan

umurnya. Masalahnya adalah

pada kualitas induk yang baik untuk menghasilkan benih-benih yang unggul untuk dibesarkan.

Ketersediaan induk udang galah yang baik masih merupakan masalah pada hampir semua pembenihan udang galah di Indonesia dalam

menghasilkan benih udang

galah yang berkualitas. Padahal induk yang berkualitas ini merupakan kunci utama dalam

keberhasilan produksinya.

Perairan tawar Indonesia yang kaya akan sumberdaya udang galah merupakan potensi yang besar dalam keragaman genetikanya.

Udang galah yang sekarang dibudidayakan di masyarakat belum ada yang distandarisasi. Perolehan calon induk biasanya diperoleh dari perairan sungai yang ada di sekitar lokasi

pembenihan atau hasil

pembesaran sendiri di kolam tanpa melalui seleksi dan

memperhitungkan faktor

Sejak tahun 2006, di Pusat

Penelitian Limnologi-LIPI,

penelitian pemuliaan

induk-induk udang galah ini sudah berlangsung. Dimulai dari penelitian seleksi induk-induk udang galah beberapa strain dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, dilanjutkan dengan hibridisasi udang galah antar strain dengan harapan dapat menghasilkan benih yang memiliki kemampuan cepat tumbuh dan dengan ukuran seragam.

Dari hasil penelitian dapat

disimpulkan untuk sementara bahwa, terdapat tiga kelompok

populasi yang berbeda

(kelompok udang galah Jawa, Kalimantan dan Sumatera, dan

Sulawesi. Udang galah

Sumatera cenderung memiliki keunggulan pada fekunditas . Udang galah Jawa dan Kalimantan memiliki keunggulan cepat menjadi pasca larva (PL), sintasan tinggi, fekunditas tinggi, berukuran seragam dan pertumbuhan yang baik dan udang galah Sulawesi memiliki sintasan yang tinggi.

Perkawinan silang antar strain telah menghasilkan tiga

jenis hibrid yang

memperlihatkan performa lebih baik

dibandingkan kombinasi

silangan lainnya yaitu JENERIK,

KUMACI dan HARITA.

Berdasarkan kriteria

keberhasilan yang dianut pada pembenihan udang galah yang meliputi lama stadia larva, sintasan dan produksi PL, kombinasi silangan yang

memiliki performa terbaik

adalah JENERIK (hasil

persilangan udang galah dari S. Jeneberang, Sulawesi dan S. Citarik, Jawa). Sebagai ilustrasi, pemeliharaan larva pada suhu air yang dipertahankan rata-rata

30 oC, dengan manajemen

kualitas air, dan dengan rejim pakan yang sama, kisaran waktu yang diperlukan untuk mencapai PL antara 22,8 sampai 35,4 hari. Strain JENERIK memerlukan waktu paling pendek untuk mencapai stadium PL, diikuti oleh strain HARITA dan KUMACI.

Waktu 22,8 hari yang dicapai oleh strain JENERIK ini adalah waktu yang jauh lebih pendek daripada temuan Uno and Soo (1969) bahwa PL baru terjadi pada hari ke 36 dengan kondisi yang hampir sama yaitu pada suhu air 28,0 oC. HARITA adalah

udang galah hibrid hasil

persilangan udang galah dari S. Batanghari, Sumatera dengan udang galah S. Citarik, Jawa, sedangkan KUMACI adalah udang galah hibrid produk perkawinan silang antara udang galah S. Kumai, Kalimantan dengan udang galah S. Citarik, Jawa.

Daftar Pustaka:

Ali, F. 2004. Transfer teknologi budidaya udang galah di

masyarakat petani ikan

Ali, F. 2005. Hubungan antara

penggunaan pelindung

buatan dengan kelangsun gan hidup udang galah (Macrobra chium

Rosenbergii), LIMNOTEK, Vol. XII, No. 2, h. 66-72.

Food Association Organization. 2002. Farming freshwater prawns. A Manual for the culture of the giant river

prawn (Macrobrachium

rosenbergii). FAO Fisheries Technical Paper. Rome. p. 1 -11.

Smith, T. I. J. and P. A. Sandifer. 1975. Increased production

of tank reared

Macrobrachium rosenbergii

through of artificial

substrates. In Annual Meeting World Mariculture Society. Lousiana State University. p. 55 - 66.

SEKILAS TENTANG

SUNGAI MUSI

(Ahmad Farid, Balai Riset Perikanan Perairan Umum-DKP, Palembang)

P

eran penting Sungai Musi

tercatat secara historis sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu Sungai Musi banyak

digunakan sebagai alur

pelayaran kapal yang

mengangkut hasil bumi menuju pusat perdagangan ke wilayah Sumatera Selatan maupun keluar Pulau Sumatera. Sungai Musi merupakan salah satu tipe sungai permanen di Sumatera yang memiliki tipe ekosistem yang kompleks dengan jenis pemanfaatan yang beragam mulai dari perikanan, pertanian,

perkebunan, transportasi,

kawasan industri dan

perumahan. Sungai Musi memiliki kontribusi cukup penting terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sungai Musi tergolong sungai besar yang bermuara ke pantai timur

tepatnya di Kecamatan

Sungsang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi membentang dari daerah hulu 2020'23.5" LS, 104055'12.6" BT.

Uno, Y. and K.C. Soo. 1969. Larvae development of Macrobrachium rosenbergii (de Man) reared in the laboratory. Tokyo Univ. Fish. Tokyo.

New, M.B. 1995. Status of freshwater prawn farming: a

review. Aquaculture

Research, 26:1-54.

Sedangkan daerah hilir 2051'42.1" LS, 103046'30.9"BT.

Wilayah DAS Musi terletak ditiga provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu (6.006.519 ha), Jambi (218.495 ha) dan Sumatera Selatan

(42.202 ha) (Susanto et

al.,2005). Total luas DAS Musi mencapai 6.267.216 ha atau 64% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan DAS atas 10 sub DAS. Aliran induk bersumber di Bukit Barisan sekitar lereng Bukit Kelam dan Bukit Daun pada ketinggian 875 m dpl (Anonim, 1977). Panjang aliran utama Sungai Musi dari sumber mata air di bagian hulu, yaitu di Bukit Kelam sampai ke muara di Selat Bangka adalah 637 km (Anonim,1977)

Berdasarkan topografi, DAS

Musi lima wilayah yaitu;

1. Wilayah Pegunungan,

dengan ketinggian ± 220 m

2. Dataran Tinggi, dengan

ketinggian ± 50-220 m

3. Dataran Rendah, dengan

ketinggian ± 10-50 m

4. Dataran Banjir, dengan

ketinggian ± 5-10 m

5. Wilayah Estuaria, dengan

ketinggian ± 0-5 m.

Morfologi DAS Musi dari hulu hingga hilir terbagi atas tiga tipe ekologi (Utomo et al.,1992) yaitu:

1. Tipe perairan berarus deras,

dicirikan dengan kawasan berbatu dan berpasir. Pada kedua sisi sungai merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Daerah ini terdapat di bagian hulu

sungai (upper stream, dengan panjang aliran ± 187 km, kecepatan aliran air pada kisaran 1,0-1,2 meter/detik

2. Tipe perairan berarus tenang, terdapat di bagian tengah (middle stream), dicirikan dengan adanya lebak kumpai, rawa banjiran (floodplain), sungai utama, sungai mati (oxbow) dan lebung (cekungan di daerah rawa). Dengan panjang aliran ± 177 km

3. Tipe perairan yang

dipengaruhi pasang surut air laut, terdapat di hilir sungai (lower stream), dengan panjang aliran ± 146 km. Di

daerah estuari yang

berdekatan dengan laut kondisi perairan dipengaruhi

olehkadar garam.

Sifat sungai secara fisika, berkaitan erat dengan bentuk geomorfologi dan geokimia DAS, tipe sungai dan siklus hidrologi yang semuanya dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan pola iklim. Adanya vegetasi tutupan lahan, fluktuasi muka air, debit air dan pola aliran kedalaman air cenderung meningkat, sedangkan karateristik sungai secara kimia seperti karbon organik dan unsur hara berada sepanjang badan sungai. Karateristik tersebut akan

menentukan tingkat

produktivitasnya (Sedell et

al.,1989; Thorp dan Delong, 1994).

Kedalaman sungai

dari anak sungai,k emiringan, tingkat erosi tepian dan dasar sungai,merupakan parameter fisika kunci yang menentukan produktivitas perairan sungai. Secara longitudinal dari hulu hingga hilir. Kecepatan arus adalah parameter fisika air yang membedakan ekosistem sungai dengan ekosistem danau dan

waduk. Kecepatan arus

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bentuk dasar sungai dan kedalaman sungai.

Suhu merupakan besaran radiasi matahari yang diserap oleh partikel terlarut ataupun tersuspensi dalam suatu perairan. Pada bagian hulu, tengah, hilir sungai, fluktuasi suhu selama dua musim masing–masing berada pada kisaran 1-12 0C, 0–8 0C dan 0,5 –

6 0C. Perbedaan suhu secara

longitudinal dari hulu hingga hilir relatif lebih tinggi dari hasil pengamatan pada Tahun 1976 Tersusupensi (TSS) adalah jumlah partikel biotik maupun abiotik yang tersaring pada kertas saringan dengan ukuran lubang (mesh size) 45 µm. Partikel biotik diantaranya

fitoplankton ataupun

zooplankton, sedangkan partikel abiotik diantaranya lumpur. TSS di Sungai Musi secara longitudinal dipengaruhi oleh aktivitas manusia di DAS, seperti pembukaan lahan untuk kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan erosi tanah serta

kegiatan penambangan kelas C, seperti penambangan pasir dan batu. Fluktuasi TSS pada musim hujan yang diindikasikan dengan curah hujan lebih dari 250 mm dan musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 100 mm relatif cukup besar dibagian hulu dengan kisaran 222-500 mg/L

(Husnah,et al., 2007).

Kandungan TSS pada tahun

(Anonim,1977). Berdasarkan data tersebut, peningkatan TSS selama 30 tahun pada musim Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan. BAPPEDA Sumsel dan Universitas Sriwijaya Palembang.

Anonim. Survey Ekologi

Perikanan, Fakultas Perikanan

IPB. 1977. Survey ecology

perikanan daerah aliran

sungai: Aspek-aspek

penyelamatan perikanan di perairan umum. Direktorat

Jenderal Perikanan.

Departemen Pertanian RI. Bogor: 85 hal.

Penentuan tingkat degradasi

dan variasi metode

penentuan langkah-langkah degradasi lingkungan di perairan Sungai Musi. Laporan Akhir Riset Balai Riset Perikanan Perairan Umum. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Palembang: 16 hal.

PENGOLAHAN AIR BERSIH DARI BERBAGAI AIR BAKU

(Eka Prihatinningtyas-Puslit Limnologi-LIPI) [email protected]

ir merupakan unsur utama dalam

kehidupan makhluk

hidup di planet bumi ini. Manusia masih mampu bertahan hidup tanpa makanan dalam

beberapa minggu, namun tanpa

air manusia akan mati dalam beberapa hari saja. Air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga tetapi dalam bidang ekonomi modern, air juga menjadi faktor yang sangat penting dalam budidaya perikanan, industri, pembangkit tenaga listrik dan transportasi. Air merupakan elemen yang paling melimpah di atas Bumi,

yang meliputi 70%

permukaannya

A

Nasution, Z., A.D. Utomo dan D. Prasetiyo. 1993. Lelang lebak lebung di Sumatera Selatan sebagai salah satu upaya pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum. Dalam: Prosiding TKI Perikanan Perairan Umum.

Pengkajian Ppotensi dan

Prospek Pengembangan

Perairan Umum Sumatera Bagian Selatan. Puslitbang Perikanan Jakarta:122-135. Sedell, J.R., J.E. Richey dan F.J.

Swanson. 1989. The river continue concept: A basis for the expected ecosystem behavior of very large rivers Proceeding Can. Spec. Publ. Fish. Aquat Sci:106:49- 55. Utomo, A.D., Z. Nasution dan S.

Adjie. 1992. Kondisi ekologi dan potensi sumberdaya perikanan sungai dan rawa. Dalam: Prosiding Temu Karya Ilmiah Perikanan Perairan Umum, Palembang 12-13 Februari 1992. Puslitbang

Perikanan. Balitbang

Pertanian: 1-15.

dan berjumlah kira-kira 1,4 ribu juta kilometer kubik.

Apabila dituang merata di seluruh permukaan bumi akan terbentuk lapisan dengan

kedalaman rata-rata tiga

kilometer. Namun hanya sebagian kecil saja dari jumlah

ini yang benar-benar

dimanfaatkan, yaitu ± 0,003%. Sebagian besar air (± 97%) terdapat dalam samudera atau laut, dengan kadar garam tinggi. Dari 3% sisanya yang ada, ± 87% tersimpan dalam lapisan kutub atau di bawah lapisan tanah yang sangat dalam.

Seiring dengan

kelahiran yang tinggi, terutama di negara berkembang juga akan memberikan tekanan yang cukup besar dalam hal pemenuhan kebutuhan air. Dengan segala keterbatasan tersebut, sangatlah tidak

bijaksana apabila kita

keinginannya dan tidak ada rasa khawatir jumlahnya akan habis. Saat ini air menjadi barang ekonomis dan mungkin menjadi barang mahal. Hal ini terbukti,

saat ini masyarakat rela

bersusah payah dan harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat pedesaan di negara tropis terkadang harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mencari sumber air pada saat musim kemarau. Sementara masyarakat perkotaan belum

semuanya mendapatkan

pelayanan air bersih baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya.

Sumber air baku dan alternatif pengolahan

Pada dasarnya semua air dapat diolah menjadi air bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010. Adanya perbedaan karakteristik dalam

masing-masing air baku, maka teknologi

pengolahan air bersih yang dipakai juga berbeda. Pemilihan teknologi yang tepat, murah dan

mudah diadaptasi oleh

masyarakat sangat membantu

dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

Air baku dapat

diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Air tawar adalah air dengan

kadar garam rendah,

biasanya dijumpai pada perairan darat seperti danau, sungai dan situ. Tahapan proses yang harus dilakukan ketika menjadikan air tawar sebagai air baku untuk air bersih dapat dilihat pada skema berikut ini. :

Gambar 1. Skema pengolahan air bersih dari air tawar

Screening merupakan tahap awal dari proses pengolahan air bersih. Tahapan ini bertujuan untuk menghindari masuknya sampah dan kotoran yang berukuran besar lainnya ke dalam instalasi pengolahan air bersih.

Proses koagulasi bertujuan untuk menggumpalkan partikel-partikel koloid yang berperan sebagai kontaminan dalam air. Pada tahap ini biasanya ditambahkan koagulan seperti aluminium sulfat [Al2(SO4)3] dan

Poly Aluminium Chloride (PAC)

yang berfungsi untuk

yang digunakan sebesar 25 mg/L. Proses koagulasi yang efektif akan menyebabkan terbentuk-nya flok-flok yang baik pada tahap flokulasi. Kualitas flok dapat dilihat dari

kecepatannya mengendap

dalam bak sedimentasi. Partikel-partikel yang tidak mengendap ditambahkan desinfektan yang berfungsi untuk membunuh bakteri patogen dalam air,

2. Air gambut adalah air dengan karakteristik asam (derajat keasamannya berkisar antara

3 - 4), memiliki kadar organik,

kandungan besi dan mangan yang tinggi serta berwarna kuning atau coklat tua. Air dengan sifat seperti ini dijumpai pada lahan gambut. Di dunia, luas lahan gambut sekitar 17 ha, dan 10% berada di Indonesia. Lahan gambut banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan.

Pada dasarnya, pengolahan air bersih dari air gambut sama dengan pengolahan air bersih dari air tawar. Hanya saja ada penambahan dua tahap yaitu

tahap netralisasi dan

dekolorisasi. Tahap netralisasi berfungsi untuk menetralkan keasaman air baku. Bahan kimia yang biasa digunakan adalah

soda ash (Na2CO3) atau batu

kapur (CaCO3). Proses

dekolorisasi berfungsi untuk mengurangi kandungan zat organik penyebab warna dalam air gambut (biasanya berupa

ultrafiltrasi, metode koagulan bertingkat dan adsorpsi menggunakan karbon aktif (C).

Keseluruhan tahapan

selengkapnya dapat dilihat pada skema berikut ini:

Gambar 2. Skema pengolahan air bersih dari air gambut

3. Air payau, umumnya dijumpai di daerah muara. Air payau merupakan campuran antara air tawar dengan air laut dan memiliki kisaran salinitas antara 0,05 sampai 3‰. Untuk mengolah air bersih dari air payau digunakan metode reverse osmosis. Prinsip kerja filter

reverse osmosis adalah

berdasarkan pada peristiwa osmosis yang terjadi di alam. Osmosis adalah peristiwa bergeraknya air dari larutan yang mempunyai konsentrasi

lebih rendah melalui

membran semi permeabel ke larutan yang mempunyai konsentrasi lebih lebih tinggi

melewatkan atom-atom atau melokul-molekul tertentu tetapi tidak dapat melewatkan atom-atom/molekul yang lain. Dalam kasus di atas (dan pada kasus filter reverse osmosis yang

dapat dilewatkan adalah

molekul air saja, sedangkan garam-garamnya tidak. Dengan memberikan tekanan pada larutan berkonsentrasi tinggi lebih besar dari tekanan osmotik, maka air akan terdorong keluar melalui membran semi permeabel tersebut, sedangkan garam-garamnya tetap tertinggal di bagian larutan berkonsentrasi tinggi. Hal inilah yang kemudian diterapkan pada filter reverse osmosis. Disebut sebagai reverse osmosis atau osmosis terbalik karena mekanisme yang diterapkan adalah dengan cara membalikkan fungsi dari peristiwa osmosis.

Daftar Pustaka

Alearts, G. dan Santika, S.S. 1984. “Metode Penelitian Air”. Usaha Nasional, Surabaya.

Anonim. 1990. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No.

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air ”. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Said, N.I. 2008. ”Teknologi pengolahan air minum: Teknologi pengolahan air gambut sederhana.” BPPT http://www.a-spi.org/ehe15.htm

(diakses tanggal 16 Maret 2010)

http://www.cbc.canews/indepth / background/water_treatment. html. (diakses tanggal 16 Maret 2010)

http”//www.Newton.dep.anl.gov/ askasci/chem00/chem00264. htm.p.15 (diakses tanggal 16 Maret 2010)

http://norweco.com/html/lab/Disi nfection.htm (diakses tanggal 16 Maret 2010)

“SI CANTIK” DEKAPODA BERKAKI SEPULUH DARI DANAU TOWUTI,

SULAWESI SELATAN

(Hasan Fauzi dan Syahroma Husni Nasution, Puslit Limnologi-LIPI)

anau Towuti merupakan salah satu danau yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai Danau Towuti dari kota Makassar (ibu kota Sulawesi Selatan) harus melewati beberapa kabupaten dan kota madya serta kecamatan yang dapat ditempuh selama sehari semalam. Daerah terdekat dengan Danau Towuti adalah Kecamatan Timampu, dan daerah inilah yang sering dilalui oleh turis, baik lokal maupun turis asing. Danau Towuti memiliki luas 56.000 Ha dan kedalaman 203 m, di samping itu memiliki panorama yang indah dengan hutan perawan disekelilingnya. Jenis vegetasi riparian ditemukan

116 jenis yang terdapat di sekitar pinggiran danau (Nasution et al, 2009). Airnya yang sangat jernih (kekeruhan air berkisar 0-3 NTU) (Nasution, 2008), penetrasi cahaya matahari sampai kedalaman 22 m (Haffner et al, 2001).

Pemandangan alam yang indah bukan saja di atas permukaan air, akan tetapi di bawah permukaan airpun tidak

kalah indahnya, terdapat

susunan bebatuan yang

berukuran kecil sampai besar (boulders), ada yang bermotif relief alami dan bentuk-bentuk yang unik lainnya, juga diselingi oleh batang-batang kayu yang telah roboh dan lapuk dengan bentuk yang unik dan artistik, begitupun ukurannya dari yang kecil sampai yang besar, dari yang pendek sampai yang panjang. Beraneka tanaman airpun turut menyemarakkan suasana alami Danau Towuti dan ditemukan tujuh jenis tanaman air (Nasution et al, 2009), serasa menambah keharmonisan antara fisik danau, flora dan fauna yang menempati alam tersebut serta manusia yang melihatnya. Sangatlah disayangkan apabila suatu saat keharmonisan yang telah terbentuk ini diganggu oleh tangan-tangan manusia serakah dan tamak. Akankah Danau Towuti ini akan menjadi korban ketidak bertanggungjawaban manusia sebagaimana danau-danau di Jawa?.

Keanekaragaman hayati yang terdapat di Danau Towuti seakan memberikan inspirasi untuk menjaga dan melestarikan alam yang diberikan oleh Allah SWT Sang Pencipta alam semesta ini

kepada umat manusia. Kesejukan dan keharmonisan yang tercipta di Danau Towuti memberikan ketentraman pada biota yang hidup di dalamnya, baik ikan maupun udang. Beraneka jenis dan warna udang yang mendiami

habitatnya masing-masing,

terutama daerah bebatuan dan kayu serta dedaunan yang telah busuk (serasah).

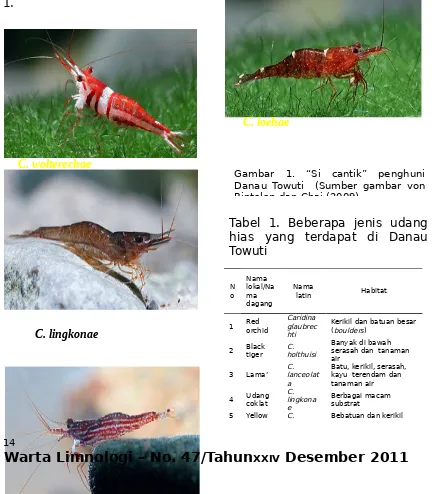

“Si cantik” dekapoda berkaki sepuluh

“Si cantik” adalah udang (Caridina sp.) yang merupakan udang hias dan hidup di perairan Danau Towuti. “Si cantik” termasuk kedalam kelas Arthropoda, yaitu hewan yang berbuku, karena diseluruh tubuhnya dibungkus oleh kulit yang berbuku-buku. Di samping itu “si cantik” mempunyai lima pasang kaki jalan (dekapoda), satu pasang diantaranya mempunyai capit yang berfungsi untuk mengambil makanan dan juga sebagai senjata pertahanan, sementara empat pasang tidak mempunyai capit tetapi berfungsi sebagai penggali sumber makanan. Di samping itu, udang ini juga mempunyai lima pasang kaki renang yang berfungsi untuk berenang dan untuk mengejar mangsa serta makanan. Ke-lima pasang kaki renang tersebut selain untuk berenang juga berfungsi sebagai substrat penempel dan sekaligus tempat menempelnya telur dalam proses pengeraman sebelum menetas menjadi larva.

C. spinata

Matano, Towuti, Mahalona, Masapi dan Wawontoa/Lantoa. Dikatakan “si cantik” karena memiliki warna dan corak yang sangat indah, dan bernilai ekonomis tinggi. “Si cantik” ini berukuran kecil hanya berkisar 2 – 2,5 cm dan sangat indah. Biasanya udang hias ini sangat menarik apabila dipelihara di dalam akuarium dalam jumlah banyak. “Si cantik” penghuni Danau Towuti hampir semua merupakan jenis endemik (von Rintelen dan Cai, 2009). Beberapa jenis udang hias penghuni Danau Towuti dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Tabel 1. Beberapa jenis udang hias yang terdapat di Danau Towuti

N o

Nama lokal/Na ma dagang

Nama

latin Habitat

1 Red orchid Caridina glaubrec hti

Kerikil dan batuan besar (boulders)

2 Black tiger C. holthuisi Banyak di bawah serasah dan tanaman air

3 Lama’ C. lanceolat a

Batu, kerikil, serasah, kayu terendam dan tanaman air 4 Udang

coklat C. lingkona e

Berbagai macam substrat

5 Yellow C. Bebatuan dan kerikil

C. wolterechae

C. lingkonae

C. loehae

Gambar 1. “Si cantik” penghuni Danau Towuti (Sumber gambar von Rintelen dan Chai (2009)

strip loehae

6 Udang masapi C. masapi Serasah dan tanaman air 7 Pinokio C. profundi

cola Bebatuan dan serasah 8 Yellow check C. spinata Bebatuan

9

0 Liris kecil C. striata Batu besar dan kerikil 1

Bebatuan dan kayu terendam

Banyak di bawah serasah dan batuan

Potensi Ekonomi

Banyak kalangan

pembudidaya ikan yang haus akan hewan baru untuk diperjual belikan dan dibudidayakan terlebih dahulu. Begitupun pada awalnya “si cantik” ini

dikomersialkan mendapat

penawaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas udang-udang yang lainnya. Patokan harga “si cantik” ini dari nelayan adalah Rp 700/ekor, di pengumpul Rp. 3000/ekor dan di pengecer berkisar antara Rp. 7000 - Rp. 10000/ekor yang disesuaikan dengan jenisnya. Di negeri sakura Jepang satu ekor udang yang super (paling bagus), mendapat tawaran sampai dua juta yen, yaitu jenis-jenis tertentu seperti black bee atau red bee akan mengeluarkan biaya untuk pakannya. Umumnya nelayan udang hias di Danau Towuti

sudah mengerti makna

konservasi, karena hanya menangkap “si cantik” yang berukuran besar, sedangkan yang berukuran kecil apabila

tertangkap langsung

dikembalikan ke dalam danau (karena ukuran kecil berhak untuk hidup dan bereproduksi untuk menghasilkan anakan yang baru).

Proses pengambilan dan pengumpulan udang dilakukan dengan menggunakan perahu motor ke lokasi habitat udang. Penangkapan dilakukan dengan cara menyelam pada kedalaman 0,5-2,0 m dimana udang-udang tersebut berkumpul di bawah serasah daun, batu ataupun kayu. Alat yang digunakan untuk menangkap “si cantik” yaitu seser (tangguk), kayu yang berwarna gelap dan telah di susun sedemikian rupa (sebagai shelter), baskom besar dan sendok untuk menyortir. Mengingat “si cantik” ini adalah jenis endemik dan untuk

memperolehnya masih

Daftar Pustaka:

Haffner, G.D., P.E. Hehanussa dan D. I. Hartoto. 2001. The

Biology and Physical

Processes of Large Lakes of Indonesia: Lakes Matano and Towuti. In M. Munawar and R.E. Hecky (eds.). The Great Lakes of The World (GLOW): Food-web, health, and integrity. Netherlands. p:183-192.

Nasution, S.H. 2008. Ekobiologi dan dinamika stok sebagai dasar pengelolaan ikan

endemik Bonti-bonti

(Paratherina striata) di Danau Towuti, Sulawesi Selatan. Disertasi. 152 hal.

Nasution, S.H., D.I. Hartoto dan Sulastri. 2009. Sumber Daya Ikan Danau Towuti, Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Biologi. Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 12 Desember 2009. Hal. 984-989.

Nasution, S.H., D.I. Hartoto, Sulastri, S. Aisyah, T. Tarigan, H. Fauzi dan Sugiarti. 2010. Laporan Akhir Tahun 2010 Program Insentif Penelitian dan Perekayasa LIPI Tahun 2010. 127 hal.

von Rintelen, K. dan Y. Cai. 2009. Radiation of endemic species flocks in ancient lakes: Systematic Revision of the freshwater shrimp Caridina H. Milne Edwards, 1837 (Crustacea: Decapoda: Atyidae) from the ancient lakes of Sulawesi, Indonesia, with the description of eight

new species. Raffles Bull Zool., 57(2):343-452.

Sumber harga:

http://www.kaskus.us/

showthread.php?t=5598215, diakses tanggal 10 Juli 2011.

BAHAYA TOKSISITAS PESTISIDA Dichloro Diphenyl Trichlorethane(M. Suhaemi Syawal, Puslit

Limnologi-LIPI)

ichloro Diphenyl

Trichlorethane (DDT)

adalah insektisida

“tempo dulu” yang pernah disanjung “setinggi langit” karena jasa-jasanya

dalam penanggulangan

berbagai penyakit yang

ditularkan vektor serangga. Tetapi kini penggunaan DDT di banyak negara di dunia terutama

di Amerika Utara, Eropah Barat dan juga di Indonesia

telah dilarang. Namun karena

persistensi DDT dalam

lingkungan sangat lama, permasalahan DDT masih akan berlangsung hingga sekarang ini (Anonim, 1984). Adanya sisa (residu) insektisida ini di tanah dan perairan dari penggunaan masa lalu dan adanya bahan DDT sisa yang belum digunakan dan masih tersimpan di gudang tempat penyimpanan di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) kini menghantui mahluk hidup di bumi. Bahan racun DDT sangat persisten (tahan lama,

puluh tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun atau lebih), bertahan dalam lingkungan

hidup sambil meracuni

ekosistem tanpa dapat

didegradasi secara fisik maupun biologis, sehingga kini dan di masa mendatang kita masih terus mewaspadai akibat-akibat buruk yang diduga dapat ditimbulkan oleh keracunan DDT.

Berdasarkan PP No. 74 Tahun 2001, bahan kimia yang tergolong dalam pestisida POPs (Persistent Organic Pollutans) termasuk di dalamnya 9 pestisida dengan residu tinggi yakni aldrin, dieldrin, endrin, klordan, toksafon, heptaklor, mireks, HCB dan DDT sudah dilarang dipergunakan. Oleh karena masyarakat umum telah

merasa puas dengan

penggunaan pestisida, maka sulit sekali untuk mengubah

pola pikirnya, sehingga

penyelewengan-penyelewengan dalam penggunaan pestisida kerap terjadi.

Penyelewengan yang terjadi di masa lampau sampai sekarang baik secara sadar atau tidak sadar disebabkan karena ketidakpahaman masyarakat khususnya petani dan juga kecerobohan oleh orang-orang yang mengerti.

Sifat kimiawi dan fisik DDT

Senyawa yang terdiri atas

bentuk-bentuk isomer

dari

1,1,1-trichloro-2,2-bis-(p-chlorophenyl) ethane yang

secara awam disebut

juga Dichoro Diphenyl

Trichlorethane (DDT) diproduksi

dengan menyampurkan

chloralhydrate

dengan chlorobenzene.

Gambar 1. Dichoro Diphenyl Trichlorethane (DDT)

DDT-teknis terdiri atas

campuran tiga bentuk isomer DDT (65-80% p,p’-DDT, 15-21% o,p’-DDT, dan 0-4% o,o’-DDT, dan dalam jumlah yang kecil sebagai kontaminan juga terkandung DDE

[1,1-dichloro-2,2- bis(p-chlorophenyl)

ethylene] dan DDD

[1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl) ethane]. DDT-teknis ini berupa tepung kristal putih tak berasa dan tak berbau. Daya larutnya sangat tinggi dalam lemak dan sebagian besar pelarut organik, tak larut dalam air, tahan terhadap asam keras dan tahan

oksidasi terhasap asam

permanganat.

DDT pertama kali disintesis oleh Zeidler pada tahun 1873 tapi sifat insektisidanya baru ditemukan oleh Dr. Paul Mueller pada tahun 1939. Penggunaan DDT menjadi sangat populer selama Perang Dunia II, terutama untuk

penanggulangan penyakit

Nobel dalam ilmu kedokteran dan fisiologi pada tahun 1948 (Feng et al, 2003).

DDT adalah insektisida paling ampuh yang pernah ditemukan dan digunakan manusia dalam membunuh serangga tetapi juga paling berbahaya bagi umat manusia manusia sehingga dijuluki “The Most Famous and Infamous Insecticide”.

Bahaya toksisitas DDT terhadap ekosistem

Pada tahun 1962 Rachel Carson dalam bukunya yang

terkenal, Silenty Spring

menjuluki DDT sebagai obat yang membawa kematian bagi kehidupan di bumi. Demikian berbahayanya DDT bagi kehidupan di bumi sehingga

atas rekomendasi EPA

(Environmental Protection

Agency) Amerika Serikat pada tahun 1972 DDT dilarang digunakan terhitung 1 Januari 1973.

Pengaruh buruk DDT

terhadap lingkungan sudah

mulai tampak sejak awal penggunaannya pada tahun 1940-an, dengan menurunnya populasi burung elang sampai hampir punah di Amerika

Serikat. Dari pengamatan

ternyata elang terkontaminasi

DDT dari makanannya

(terutama ikan sebagai

mangsanya) yang tercemar DDT. DDT menyebabkan cang-kang telur elang menjadi sangat rapuh sehingga rusak jika dieram. Dari segi bahayanya, oleh EPA DDT digolongkan dalam bahan racun PBT (persistent, bioaccumulative,

and toxic) material (Noegrohati, 1992). Pestisida yang tidak dapat terurai akan terbawa aliran air dan masuk ke dalam

Gambar 2. Perkebunan Jeruk di Brastagi

Sumatera Utara

sistem biota air (kehidupan air). Konsentrasi pestisida yang tinggi dalam air dapat membunuh organisme air diantaranya ikan dan udang. Sementara dalam kadar rendah dapat meracuni organisme kecil seperti plankton. Bila plankton ini termakan oleh ikan maka ia akan terakumulasi dalam tubuh ikan. Tentu saja akan sangat berbahaya bila ikan tersebut termakan oleh burung-burung atau manusia. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah turunnya populasi burung pelikan coklat dan burung kasa dari daerah Artika sampai daerah Antartika. Setelah diteliti

ternyata burung-burung

tersebut banyak yang tercemar oleh pestisida organiklor yang menjadi penyebab rusaknya dinding telur burung itu sehingga gagal ketika dierami. Bila dibiarkan terus tentu saja perkembangbiakan burung itu akan terhenti, dan akhirnya jenis burung itu akan punah.

(http://kimia.upi.edu/

utama/bahanajar/kuliah_web/20 09/060914/Efekpenggunaanpest

Dua sifat buruk yang menyebabkan DDT sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup adalah:

1. Sifat apolar DDT: tidak larut dalam air tapi sangat larut dalam lemak. Makin larut suatu insektisida dalam lemak (semakin lipofilik)

semakin tinggi sifat

apolarnya. Hal ini

merupakan salah satu faktor penyebab DDT sangat mudah menembus kulit

2. Sifat DDT yang sangat stabil dan persisten. Ia sukar terurai sehingga cenderung bertahan dalam lingkungan

hidup, masuk rantai

makanan (foodchain) melalui bahan lemak jaringan mahluk hidup. Itu sebabnya DDT bersifat bioakumulatif dan biomagnifikatif.

Karena sifatnya yang stabil dan persisten, DDT bertahan sangat lama di dalam tanah; bahkan DDT dapat terikat dengan bahan organik dalam partikel tanah. Dalam ilmu lingkungan DDT termasuk dalam urutan ke 3 dari

polutan organik yang

persisten (Persistent Organic Pollutants, POPs), yang memiliki sifat-sifat berikut:

tidak terdegradasi melalui

fotolisis, biologis maupun secara kimia,

berhalogen (biasanya klor),

daya larut dalam air sangat

rendah,

sangat larut dalam lemak,

semivolatile,

di udara dapat dipindahkan oleh angin melalui jarak jauh,

bioakumulatif,

biomagnifikatif (toksisitas

meningkat sepanjang rantai makanan)

Di Amerika Serikat, DDT masih terdapat dalam tanah, air dan udara: kandungan DDT dalam tanah berkisar sekitar 0,18 sampai 5,86 ppm, sedangkan sampel udara menunjukkan kandungan DDT

0,00001 sampai 1,56 µg/m3

udara, dan di perairan (danau) kandungan DDT dan DDE pada

taraf 0,001 µg/L. Gejala

keracunan akut pada manusia adalah paraestesia, tremor, sakit kepala, keletihan dan muntah. Efek keracunan kronis DDT adalah kerusakan sel-sel hati, ginjal, sistem saraf,

system imunitas dan sistem reproduksi. Efek keracunan kronis pada unggas sangat jelas antara lain terjadinya penipisan cangkang telur dan demaskulinisasi.

Gambar 3. Penyemprotan bahan aktif cair pestisida di perkebunan

Walaupun di negara-negara maju (khususnya di Amerika Utara dan Eropa Barat) penggunaan DDT telah dilarang, di negara-negara berkembang terutama India, RRC dan negara-negara Afrika dan Amerika Selatan, DDT masih digunakan. Banyak negara telah melarang penggunaan DDT kecuali dalam keadaan darurat terutama jika muncul wabah penyakit seperti malaria, demam berdarah dsb. Departeman Pertanian RI telah melarang penggunaan DDT di bidang pertanian sedangkan larangan penggunaan DDT di bidang kesehatan dilakukan

pada tahun 1995. Komisi

Pestisida RI juga sudah tidak

memberi perijinan bagi

pengunaan pestisida golongan

hidrokarbon berklor

(chlorinated hydrocarbons) atau

organoklorin (golongan

insektisida di mana DDT termasuk) (KLH, 2004).

Permasalahan sekarang

Walaupun menurut undang-undang telah dilarang, namun disinyalir DDT masih digunakan

secara gelap karena

keefektifannya dalam

membunuh hama serangga. Demikian pula, banyaknya DDT yang masih tersimpan yang perlu dibinasakan tanpa

membahayakan ekosistem

manusia maupun kehidupan pada umumnya merupakan permasalahan bagi kita. Sebenarnya, bukan saja DDT yang memiliki daya

Gambar 4. Berbagai macam pupuk petisida yang dijual saat ini

racun serta persistensi yang demikian lamanya dapat bertahan di lingkungan hidup. Racun-racun POPs lainnya yang juga perlu diwaspadai karena mungkin saja terdapat di tanah, udara maupun perairan di sekitar kita seperti aldrin, chlordane, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzene, mirex,

toxaphene, PCB (polychlorinated biphenyls), dioxins dan furans (KLH-UNIDO, 2003).

Untuk mengeliminasi bahan racun biasanya berbagai cara dapat digunakan seperti secara termal, biologis atau kimia-fisik.

Untuk Indonesia

dipertimbangkan dapat

mengadopsi cara

stabilisasi/fiksasi karena dengan cara termal seperti insinerasi memerlukan biaya sangat tinggi. Prinsip stabilisasi/fiksasi adalah membuat racun tidak aktif/ imobilisasi dengan enkapsulasi mikro dan makro

sehingga DDT menjadi

berkurang daya larutnya. Namun permasalahan tetap masih ada karena DDT yang telah di-imobilisasi ini masih

harus “dibuang”

potensi racun DDT masih tetap bertahan untuk waktu yang lama.

Daftar Pustaka:

Anonim. 1984. Pestisida Untuk Pertanian dan Kehutanan.

Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan. Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman pangan. Jakarta. 1984

Feng, K; Yu, B.Y.; Wang, X.L.; Ge, D.M.; Wang, X.Z.; Wong, M.H.; Cao, Z.H. 2003.

Distribution of

Organochlorine Pesticides (DDT and HCH) Between Plant and Soil System. Environmental Geochemistry and Health 26, pages 253– 258

http://kimia.upi.edu/utama/bah anajar/kuliah_web/2009/06 0914/Efekpenggunaanpesti

sida.html)

KLH-UNIDO, 2003. The Second Interim Report. Enabling Activities to Facilities Early

Action on The

Implementation of the Stockholm Convention on POPs in Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup, 2004. Naskah Akademik untuk Ratifikasi Konvensi Stockhlom

Nugraha. 2007. Evaluasi

Penggunaan Insektisida

Organoklorin di Persawahan di Pantai Utara Jawa

Noegrohati S, Sardjoko, Untung K, Hammers WE. 1992. Impact of DDT Spraying On The Residue Levels In Soil, Chicken, Fishpond Water,

Carp And Human Milk Samples From Malaria Infested Villages in Jawa

Tengah. Toxicol Environ.

Chem. 34:237-251

Sumatra, M. 1984. Residu

insektisida klor-organik

dalam air susu ibu. Tesis

Fakultas Pascasarjana

Jakarta: Universitas

Indonesia

Soemirat, Juli. 2005. Toksikologi

Lingkungan. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press

Toto Himawan. 1999. Resistensi serangga hama terhadap insektisida dan upaya penanggulangannya.

Perhimpunan Entomologi Indonesia cabang Malang. 1999.

Ware, G.W. 1983. Pesticide, Theory and Application. N.H .Freeman and Co. San Francisco.

Sekilas

Warta

F

ajar Setiawan (Puslit Limnologi-LIPI) bersama tiga peneliti dari Puslit Geoteknologi-LIPI telah menghadiri The 3rdkepala lembaga penelitian dan lembaga promosi untuk bertemu

secara berkala untuk

mendiskusikan cara-cara

mempromosikan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Tujuan jangka panjang berupa memajukan penelitian ilmiah demi kepentingan bersama serta mendorong generasi muda ilmuwan di kawasan Asia. Keanggotaan ASIAHORCs terdiri dari dewan penelitian dan lembaga pendanaan dari sepuluh negara yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Sejak tahun 2007, ASIAHORCs telah menyelenggarakan empat pertemuan dan dua simposium bersama. Simposium bersam ASIAHORCs yang pertama diselenggarakan oleh JSPS pada bulan Juli 2009 di Nagoya, Jepang. Tema pada simposium bersama ini adalah “Asian Biodiversity: Characteristics, Conservation and Sustainable

Use”. Simposium bersama

ASIAHORCs yang ke-2

diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan November dengan tema: “Natural Disaster Management: Lessons Learnt and Shared Best Practices”. Simposium bersama ASIAHORCs yang ke-3 di selenggarakan oleh National Natural Science Foundation of

China (NSFC) pada 24-27

Oktober 2011 di Beijing, China dengan tema “Global Change in Asia: A Perspective of Land Use

Change”. Simposium ini

menyediakan platform bagi para ahli dari Cina danAsia serta para peneliti untuk membicarakan isu

yang berkaitan dengan

perubahan global seperti perubahan iklim, siklus karbon,

penggunaan lahandan

perubahan tutupan lahan, urbanisasi, penggundulan hutan,

reboisasi, REDD (Reducing

Emissions from Deforestation and Forest Degradation in

Developing Countries), dan

ekosistem di Asia.

Delegasi dari Indonesia adalah : 1). Dr. Heru Santoso

yang mempresentasikan

makalah dengan judul: “Framing Spatial Planning Problems in Indonesia”. 2) Dr. Adrin Tohari

dengan judul: “Impact of

Climate Change on Lanslide Susceptibility in Bogor District, West Java”. 3) Dr. Racmat Fajar

Lubis dengan judul:

“Urbanization and Subsurface Environment Changes in Indonesia Big Cities”. 4) Fajar Setiawan dengan judul: “Study of Urbanization and Settlement Growth Linked with Clean Water Services in Jabodetabek”. Delegasi lainnya membicarakan tentang perubahan simpanan karbon, iklim, kondisi hidrologi DAS, ekosistem, hutan, biosfir, teknologi hijau, tanah-pertanian sampai dampak perubahan

terhadap turisme. Remote

pengetahuan, sehingga diharapkan peneliti di negara-negara Asia bisa saling

berkomunikasi untuk

mengembangkan sendiri

metode, model maupun pendekatan serta pemahaman

terhadap lingkungan

berdasarkan ilmu pengetahuan, ala Asia tentunya.

M

eti Yulianti (Puslit Limnologi-LIPI) telah mengikuti 21st IHP Training Course in 2011,Introduction to River Basin Environment Assessment under Climate Change pada tanggal 28 November – 9 December 2011, di Kyoto- Japan.

Evaluasi numerik berdasarkan model akurat yang dapat mengekspresikan reaksi alami merupakan suatu hal yang penting. Untuk mensimulasikan lingkungan daerah tangkapan air terkait dengan perubahan iklim masa lalu, sekarang dan masa depan, kita memerlukan suatu model yang tak terbantahkan dan terpadu yang

menggabungkan beberapa

proses eko-hidrologi/eko-hidrolik dan hidrokimia menjadi sesuatu yang bersifat hidrologis/ hidrometereologis. Kita harus

segera mempertimbangkan

dampak total dari perubahan iklim terhadap lingkungan untuk melakukan pengelolaan daerah tangkapan air secara tepat. Dampak total perubahan iklim ini cukup sulit untuk dipahami karena sistem aktual dari lingkungan daerah tangkapan air terlalu rumit untuk dibangun

dalam suatu model yang akurat yang mencakup reaksi atau proses hidrologi, lingkungan dan ekologi. Bagaimanapun juga kita bisa mensimulasikan komponen individu suatu model sebagai sistem numerik. Simulasi numerik menggunakan model yang sesuai untuk hidrologi, kondisi lingkungan dan ekologi di bawah kondisi perubahan

iklim merupakan suatu

pendekatan yang kuat, berguna

dan bermanfaat untuk

memahami ditribusi spasial temporal dari sumber daya air, penilaian lingkungan dan biomassa. Atas dasar latar belakang itulah pada kegiatan IHP Training Course ke 21 ini mengambil tema “Introduction to River Basin Environment Assessment under Climate Change” .

Kursus ini difokuskan pada tiga tujuan utama:

1. untuk memperoleh

pengetahuan terbaru pada penilaian hidrologi dan lingkungan di bawah pengaruh perubahan iklim

pada skala daerah

tangkapan air di wilayah Asia-Pasifik,

2. latihan memanfaatkan

simulasi penilaian

lingkungan daerah

tangkapan air dan

3. untuk membahas

kemungkinan menerapkan penilaian lingkungan daerah tangkapan air ke beberapa pengelolaan hidrologi dan lingkungan.

Materi yang disampaikan terdiri dari kuliah mengenai hidrologi dan lingkungan seperti

Processes, A simple model for evaporation from bare or water body, Basin scale runoff, Basin-scaled groundwater processes, Case study of basin wide

environmental quality

assessment based on the distributed runoff model, dan Habitat structure assessment for riverbed management under climate change. Selain itu

diberikan juga praktek

mengenai Runoff processes: Integrated hydrological model for river basin environment and

ecosystem assessment,

Numerical exercise of

groundwater flow with moving boundaries in two dimensions dan Measurement of hyphoreic habitat conditions of gravel bar for aquatic animals.

Pada hari ke-5 kursus dilakukan kunjungan ke Museum Danau Biwa dan Bendungan Amagase. Kunjungan ini memberikan gambaran singkat mengenai bagaimana Jepang

menerapkan konsep

“Comprehensive Development Project” untuk pelestarian suatu danau. Rencana proyek ini terdiri dari pilar utama yaitu konservasi kualitas air dan sumberdaya alam Danau Biwa yang melimpah, pengontrolan

banjir untuk mengatasi