ANALISA DAN STUDI PERBANDINGAN KARAKTERISTIK

GEMPA ACEH 26 DESEMBER 2004 DAN 11 APRIL 2012

SEBAGAI UPAYA MENUJU PEMAHAMAN LEBIH KOMPREHENSIF

Contact Email

:

alexis.de.felixcille@gmail.com

ANALISA DAN STUDI PERBANDINGAN KARAKTERISTIK

GEMPA ACEH 26 DESEMBER 2004 DAN 11 APRIL 2012

SEBAGAI UPAYA MENUJU PEMAHAMAN LEBIH KOMPREHENSIF

Alexander Felix Taufan Parera

Taruna Geofisika, Akademi Meteorologi dan Geofisika, Jakarta Alexis.de.felixcille@Gmail.com

ABSTRAK

Aceh kembali diguncang gempa bumi berkekuatan 8,7 SR pada Rabu (11/04/2012) pkl. 15.38 wib dengan koordinat Epicenter 2.4 LU – 92.9 BT. Gempa tersebut berpotensi tsunami dan pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi tsunami tersebut. Namun ternyata gempa tersebut merupakan gempa intraplate; berbeda dengan gempa besar interplate yang sebelumnya pernah mengguncang Aceh, yakni gempa 26 Desember 2004 yang berkekuatan 9,1 SR yang diikuti Tsunami yang memporak-porandakan Aceh. Sedangkan gempa intraplate pada tanggal 11 April 2012 hanya mendatangkan tsunami dengan tinggi run-up yang hanya setinggi 3.5 meter di wilayah Nias, 1,5 meter di wilayah Mentawai, 0,8 meter di Meulaboh, dan 0,6 meter di Sabang.

Kata kunci : Potensi Tsunami; Gempa Intraplate; Run-Up

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Wilayah Indonesia secara geografis mempunyai karakteristik yang unik, yakni Indonesia terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng tektonik (triple junction plate converge). Tiga lempeng tersebut antara lain Lempeng Eurasia, Lempeng Samudera Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia; di mana Lempeng Indo-Australia aktif bergerak ke Utara dengan kecepatan relatif V= 5-7 cm/ tahun, demikian juga Lempeng Samudera Pasifik yang aktif bergerak ke Barat dengan kecepatan yang hampir sama. Sedangkan Lempeng Eurasia relatif pasif. Konsekuensi dari geografis Indonesia di daerah Triple Junction menjadikan

Indonesia sebagai daerah yang rawan bencana gempa bumi (seismisitas tinggi) dan labil secara tektonik .

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki seismisitas tinggi adalah daerah Nanggroe Aceh Darussalam(NAD). Terbukti dengan sering terjadinya gempa bumi dengan interval waktu antar gempa yang tidak cukup lama dengan kisaran Magnitudo menengah ke atas. Hal tersebut dapat terjadi, mengingat wilayah Aceh terletak pada pertemuan dua lempeng kerak bumi yaitu lempeng Eurasia yang relatif diam dan lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara.

Indo-Australia. Akibat interaksi kedua lempeng kerak bumi tersebut, banyak terjadi lipatan-lipatan (pegunungan) dan patahan di daerah Aceh antara lain : segmen Tripa, segmen Aceh, dan segmen Seulimeum. Dua gempa besar dalam range waktu ± 8 tahun terakhir yang mengguncang Aceh dan menyita perhatian publik adalah Gempa Aceh 26 Desember 2004 dan Gempa Aceh yang belum lama terjadi; 11 April 2012.

Pada Desember 2004, gempa yang mengguncang Aceh juga menimbulkan tsunami; yang telah menyebabkan kerusakan / kerugian yang sangat dahsyat, terutama di provinsi NAD (Nangroe Aceh Darussalam). Tsunami tersebut juga telah menewaskan ribuan orang di negara – negara sekitar samudra Hindia, seperti : Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Srilangka, Bangladesh, Maldives dan negara-negara benua afrika. Lebih dari 200 ribu orang tewas oleh tsunami Aceh, karena itu tsunami Aceh dianggap sebagai tsunami paling mematikan dalam sejarah kejadian tsunami (Ristek,2005). Tidak hanya di daerah Aceh saja; sepanjang pantai barat Sumatera dan pantai selatan pulau Jawa sampai kepulaun Maluku juga berpotensi bencana tsunami karena berhadapan langsung dengan daerah pertemuan dua lempeng.

Ternyata selang 8 tahun berlalu, Aceh kembali diguncang gempa besar yang juga diikuti Tsunami. Gempa besar yang juga berpotensi tsunami tersebut terjadi pada11 April 2012, dengan kekutan 8,5 SR, mengakibatkan masyarakat Aceh dan sekitarnya panik. Kejadian gempa mahadahsyat di penghujung tahun2004 rupanya masih menyimpan memori tersendiri di benak masyarakat Aceh;

sehingga saat adanya informasi gempa besar berpotensi tsunami yang diterima warga, yang ada ialah masyarakat Aceh rupanya tidak siap menghadapi kondisi ini padahal skenario penanggulangan bencana yang disiapkan BPBD setempat sudah berjalan dengan baik, Hal ini dapat terlihat dari adanya korban luka yang bukan terjadi akibat gempa-tsunami melainkan dari kecelakaan lalu lintas akibat paniknya warga. Disamping itu peran media elektronik juga sangat berperan dalam penyampaian informasi tentang gempa-tsunami karena media adalah salah satu alat untuk menyebarkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG dan media juga termasuk dalam rantai peringatan dini tsunami. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan dalam hal penyebaran informasi ini, seperti pada kejadian gempa april 2012 ialah sirene yang tidak bunyi, kesiapan evakuasi yang kurang dan pada sisi media kurangnya pengetahuan pada pembawa berita atau presenter berita tentang gempa dan tsunami. (Rapid Assessments BMKG,LIPI,BNPB,Metro tv,RCTI,2012).

2. AKTIFITAS GEOLOGI DAN TEKTONIKA WILAYAH ACEH

dihasilkan struktur geologi yang berarah selatan-utara, yang diikuti oleh permulaan subduksi lempeng India-Australia terhadap lempeng Eurasia pada zaman Yura Akhir. Pada periode Yura Akhir-Kapur diendapkan satuan batuan vulkanik. Selanjutnya, di atas satuan ini diendapkan batu gamping (mudstone dan wreckstone) secara tak selaras berdasarkan ditemukannya konglomerat atas. Pada akhir Miosen, Pulau Sumatera mengalami rotasi searah jarum jam.

Pada zaman Pliopleistosen, arah struktur geologi berubah menjadi barat daya-timur laut, di mana aktivitas tersebut terus berlanjut hingga kini. Hal ini disebabkan oleh pembentukan letak samudera di Laut Andaman dan tumbukan antara Lempeng Mikro Sunda dan Lempeng India-Australia terjadi pada sudut yang kurang tajam. Terjadilah kompresi tektonik global dan lahirnya kompleks subduksi sepanjang tepi barat Pulau Sumatera dan pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan pada zaman Pleistosen. Pada akhir Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, terjadi kompresi pada Laut Andaman. Sebagai akibatnya, terbentuk tegasan yang berarah NNW-SSE menghasilkan patahan berarah utara-selatan. Sejak Pliosen sampai kini, akibat kompresi terbentuk tegasan yang berarah NNE-SSW yang menghasilkan sesar berarah NE-SW, yang memotong sesar yang berarah utara-selatan.

Pola tektonik wilayah Aceh dikontrol oleh pola tektonik di Samudera Hindia. Samudera Hindia berada di atas lempeng samudera (Indian – Australian Plate), yang bergerak ke utara dengan kecepatan 6–8 cm per tahun. Pergerakan ini menyebabkan

Lempeng India – Australia menabrak lempeng benua Eropa – Asia (Eurasian Plate). Di Sumatera, penunjaman tersebut juga menghasilkan rangkaian busur pulau depan (forearch islands) yang non-vulkanik (seperti: P. Simeulue, P. Banyak, P. Nias, P. Batu, P. Siberut hingga P. Enggano), rangkaian pegunungan Bukit Barisan dengan jalur vulkanik di tengahnya, serta sesar aktif

’The Great Sumatera Fault’ yang membelah

Pulau Sumatera mulai dari Teluk Semangko hingga Banda Aceh. Sesar besar ini menerus sampai ke Laut Andaman hingga Burma. Patahan aktif Semangko ini diperkirakan bergeser sekitar sebelas sentimeter per tahun dan merupakan daerah rawan gempa bumi dan tanah longsor.

Penunjaman Lempeng India – Australia juga mempengaruhi geomorfologi pulau Sumatera. Adanya penunjaman menjadikan bagian barat Pulau Sumatera terangkat, sedangkan bagian timur relatif turun. Hal ini menyebabkan bagian barat mempunyai dataran pantai yang sempit dan kadang-kadang terjal. Pada umumnya, terumbu karang lebih berkembang dibandingkan berbagai jenis bakau. Bagian timur yang turun akan menerima tanah hasil erosi dari bagian barat (yang bergerak naik), sehingga bagian timur memiliki pantai yang datar lagi luas. Di bagian timur, gambut dan bakau lebih berkembang dibandingkan terumbu karang. Dengan gambaran tersebut di atas, maka tidak hanya wilayah Aceh, namun wilayah-wilayah lain di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara juga perlu mewaspadai kemungkinan bencana serupa.

3. GEMPA ACEH 26 DESEMBER 2004

3.1 Gempa Mahadahsyat Di Aceh

Gempa bumi tersebut terjadi pada 26 Desember 2004 pukul 00:58:53 GMT atau waktu lokal 07:58:53 (WIB). Lokasi episentrum gempa adalah di pantai barat Sumatra di sebelah utara Pulau Simeulue pada koordinat 3.316°LU, 95.854°BT, sekitar 160 km barat Sumatra. Pusat gempa berada pada kedalaman 30 km di bawah muka laut rata-rata (semula dilaporkan pada kedalaman 10 km). Gempa ini dilaporkan berkekuatan (moment magnitude) MW 9.0. Dalam bulan Februari 2005 magnitude ini dikoreksi menjadi 9.3. (McKee, 2005 :

"Power of tsunami earthquake heavily underestimated." New Scientist -― 9 Februari 2005, hal. 5). Studi yang paling baru dalam tahun 2006 menyebut gempa ini mempunyai kekuatan MW 9.1 - 9.3. Dr. Hiroo Kanamori, ahli gempa terkenal dari California Institute of Technology menyebut gempa ini punya magnitude MW = 9.2. (EERI Publication 2006-06, hal. 14). Selain terutama di Aceh dan Sumatra bagian utara, gempa ini dirasakan sampai sejauh : Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura dan Maladewa.

Gempa ini selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9.5 Skala Richter (ujung Skala Richter ada di situ), gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu (durasi) penyesaran yang paling lama yaitu sampai 500-600 detik (10 menit). Dan, gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola Bumi bergetar dengan amplitude getaran di atas satu cm (Walton, 2005 "Scientists : Sumatra quake longest ever recorded." CNN - 20 Mei 2005). Gempa ini juga telah memicu gempa-gempa lain di seluruh dunia sampai sejauh Alaska (West, Sanches, McNutt, 2005 : "Periodically Triggered Seismicity at Mount Wrangell, Alaska, after the Sumatra Earthquake." Science. Vol. 308, No. 5725, hal. 1144-1146, 20 Mei 2005).

tsunami ini dilaporkan terjadi di Rooi Els di Afrika Selatan pada jarak 8.000 km dari pusat gempa. Perkiraan awal korban tsunami ini untuk seluruh dunia adalah di atas 275.000 orang, belum termasuk ribuan korban hilang. Tetapi, analisis terbaru menyebutkan total korban tsunami adalah 229. 866 orang (186.983 tewas and 42.883 hilang) (Kantor PBB untuk Tsunami Recovery, 2006). Bencana gempa dan tsunami ini disebut sebagai bencana paling buruk dalam sejarah moderen. Bencana ini juga telah mengundang simpati banyak negara di dunia, terbukti dengan komitmen bantuan sebesar total lebih dari 7,0 milyar dolar Amerika Serikat (Wikipedia, 2006).

3.2 Studi Analisis Mekanisme Gempa Aceh 26 Desember 2004 dengan GPS

Studi mengenai tahapan mekanisme suatu gempa akan sangat berguna dalam melakukan evaluasi potensi Bencana Alam gempa bumi, untuk memperbaiki upaya mitigasi dimasa yang akan datang. Studi tersebut salah satunya bisa dengan memanfaatkan teknologi Global Positioning System (GPS).

Berikut penulis menyertakan hasil analisis studi mekanisme gempa Aceh 26 Desember 2004 pada tahapan Interr-seismic, Pre-Seismic, Coseismic, dan Post-Seismic. Studi mekanisme berikut merupakan hasil kerjasama antara ITB dengan Nagoya Univerisity, BPPT, LIPI, dan Universitas Syiah Kuala. Survey dilakukan selama 10 hari dengan memantau titik-titik benchmark yang dulu di bangun oleh BPN dan BAKOSURTANAL.

3.2.1 Analisis tahapan Interseismic

Dari hasil pengolahan data interseismic dapat disimpulkan bahwa akumulasi deformasi pada tahapan interseismic di sekitar wilayah Aceh ternyata cukup besar sebelum terjadinya gempa bumi di akhir tahun 2004, dan apabila kita sebelumnya menyadari akan hal tersebut maka bukan tidak mungkin kita dapat melakukan bentuk mitigasi bencana yang lebih baik lagi.

Kemudian apabila kita tengok hasil pemodelan block rotation (solusi geodessya 1999 dalam vigny 2005) di daerah Sumatera, kita bisa melihat indikasi deformasi yang cukup besar di daerah Sumatera bagian utara apabila di bandingkan dengan bagian selatan-nya. Indikasi ―high‖ deformasi dimungkinkan karena terdapatnya area wide coupling di sekitar zona subduksi tersebut. Area wide coupling ini dimungkinkan oleh pola sudut kemiringan dangkal yang menyusun zona subduksi Sumatera bagian utara. Sementara itu makin ke selatan sudut kemiringan-nya membesar.

3.2.2. Analisis tahapan Pre-seismic

adalah sinyal pre-seismic deformasi, dan karakteristik ionosfer pada gempa Aceh 2004. Berdasarkan hasil penelitian pre-seismic signal deformasi dari gempa Aceh- 2004 ternyata tidak ditemukan adanya bentuk anomali deformasi berupa akselerasi deformasi. Hasil pengolahan data GPS daily solution di stasiun Sampali selama 15 hari sebelum terjadinya gempa di Aceh tidak menunjukkan adanya akselerasi deformasi. Kumpulan nilai koordinat daily solution hanya berubah dalam fraksi mili saja. Sementara itu hasil pengolahan data GPS daily solution di stasiun Phuket selama 15 hari sebelum terjadinya gempa di Aceh juga tidak menunjukkan adanya akselerasi deformasi. Kumpulan nilai koordinat daily solution di titik Phuket juga hanya berubah dalam fraksi mili saja. Berbeda halnya kalau kita lihat hasil pengolahan data 15 hari setelah gempa di titik Sampali dan Phuket, masing-masing dengan jelas menunjukkan sinyal deformasi post-seismic.

3.2.3. Analisis tahapan Coseismic

Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya co-seismic deformation akibat gempa Aceh 2004 di beberapa titik pantau near field adalah sebagai berikut: titik Banda Aceh terdeformasi 2.4 meter, titik pulau Sabang telah terdeformasi 1.8 meter, Sigli mengalami deformasi 70 centimeter, titik Meulaboh terdeformasi 1.9 meter dan Lok Nga terdeformasi sebesar 2.7 meter. Sementara itu co-seismic deformation di beberapa titik pantau far field adalah sebagai berikut: titik Phuket Thailand terdeformasi sebesar 27 sentimeter, titik Langkawi Malaysia terdeformasi sebesar 17

sentimeter, dan titik Sampali Sumatera Utara terdeformasi 15 sentimeter.

Dari hasil co-seismic deformation gempa Aceh 2004, kita kemudian membuat model co-seismic slip (pergeseran pada bidang sesar) dengan menggunakan formula elastic half space modeling (Okada 1999). Input parameter utama yaitu vektor co-seismic deformation, parameter sekundernya diantaranya konstanta rigiditas, kemudian beberapa parameter untuk pendekatan model (apriori model) yaitu geometri bidang sesar (panjang dan lebar bidang sesar), serta informasi sudut kemiringan bidang sesar. Pendekatan nilai sudut kemiringan diperoleh dari plotting vertikal gempa susulan (aftershock).

Informasi co-seismic slip gempa Aceh yang dibuat, dapat digunakan dalam melihat mekanisme release energi, kemudian perhitungan besar energi, serta mekanisme transfer energy (stress transfer) yang berguna dalam hal evaluasi potensi gempa.

3.2.4. Analisis Post-Seismic

co-seismic. Sementara itu stasiun GPS yang dipasang kontinyu di Universitas Syah Kuala Banda Aceh menunjukkan nilai deformasi post-seismic sebesar 15 sentimeter setelah 90 hari pengamatan. Deformasi post-seismic ini dapat terjadi bertahun-tahun lamanya. Seperti telah disebutkan di atas bahwa studi mengenai tahapan mekanisme gempa ini akan sangat berguna dalam melakukan evaluasi potensi Bencana Alam gempa bumi, untuk memperbaiki upaya mitigasi di masa datang. Setelah melihat mekanisme fase gempa bumi di Aceh 26 Desember 2004 ditambah dengan informasi penelitian siklus gempa bumi, dan penelitian lainnya, maka kita dapat melakukan evaluasi potensi gempa bumi di masa yang akan datang di sekitar zona subduksi Sumatera pasca terjadinya gempa besar tersebut

3.3 Karakteristik Gempa Aceh 26 Desember 2004

Gempa ini juga luar biasa dalam cakupan geografisnya. Diperkirakan sepanjang 1200 km jalur sesar tergeser sekitar 15 meter sepanjang zone penunjaman tempat lempeng samudra Hindia menyusup di bawah lempeng benua Burma (bagian Lempeng Eurasia). Pergeseran sesar tidak terjadi sekonyong-konyong tetapi dalam dua fase selama beberapa menit. Data akustik dan seismograf menunjukkan bahwa fase pertama meliputi pembentukan zone runtuhan sepanjang 400 km dan lebar 100 km, pada kedalaman 30 km di bawah dasar laut. Ini adalah runtuhan terpanjang yang pernah dihasilkan gempa. Runtuhan berjalan memanjang dengan kecepatan 2,8 km/detik

atau 10.000 km/jam. Runtuhan mulai terjadi di lepas pantai Aceh dan maju ke arah baratlaut selama 100 detik sebelum kemudian runtuhan berbelok searah jarum jam ke utara menuju pulau-pulau Andaman dan Nikobar. Saat pembelokan tersebut, runtuhan terhenti sesaat selama 100 detik. Fase kedua yaitu runtuhan ke arah utara ini berjalan dengan kecepatan lebih rendah yaitu 2,1 km/detik atau 7600 km/jam. Lalu runtuhan terus berlanjut ke utara selama lima menit sampai ke batas lempeng tempat penyesaran naik ini berubah menjadi penyesaran mendatar. Perubahan ini mengurangi kecepatan perpindahan massa air di lautan sehingga mengurangi amplitude tsunami yang terjadi di bagian utara Samudra Hindia (Kostel dan Tobin, 2005: "The Sound of a Distant Rumble: Researchers Track Underwater Noise Generated by December 26 Earthquake." - Lamont-Doherty Earth Observatory, 20 Juli 2005; Wikipedia, 2006).

sesar yang sama dengan lokasi gempa 26 Desember 2004.

Gempa besar di Aceh ini terjadi hanya tiga hari setelah sebuah gempa besar bermagnitude 8,1 melanda sebuah wilayah tak berpenghuni di sebelah barat Kepulauan Auckland (milik Selandia Baru) dan di sebelah utara Kepulauan Macquarie (milik Australia) di Antarktika. Hal ini di luar kebiasaan sebab berdasarkan statistik selama ini gempa dengan kekuatan di atas 8,0 hanya terjadi satu kali dalam setahun (USGS Earthquake Hazards Program: FAQ; Skinner et al., 2004, Dynamic Earth, hal. 359), tetapi kedua gempa bermagnitude > 8,0 ini hanya terpisah tiga hari. Beberapa ahli seismologi berspekulasi tentang hubungan gempa Antarktika dan gempa Aceh ini. Gempa Antarktika mungkin telah berperan sebagai katalisator gempa Aceh karena kedua gempa ini terjadi masing-masing di ujung sisi selatan dan utara Lempeng Indo-Australia. Tetapi, USGS mengatakan tak ada bukti meyakinkan bahwa kedua gempa ini berhubungan. Yang jelas, gempa Aceh terjadi tepat setahun (sampai jam kejadian pun sama) setelah gempa bermagnitude 6,6 yang menewaskan 30.000 orang di kota Bam, Iran pada 26 Desember 2003 (Wikipedia, 2006). Yang unik juga, adalah bahwa gempa Aceh (magnitude 9,3) terjadi sehari setelah Hari Natal (25 Desember 2004) dan gempa Nias (magnitude 8,7) terjadi sehari setelah Hari Paska (27 Maret 2005).

Kedua gempa (Gempa Aceh dan Gempa Nias) telah mengaktifkan gunungapi-gunungapi di sekitarnya pada jalur busur volkanik Sunda di Pegunungan Barisan. Gunung Leuser di Aceh diaktifkan

January 10, 2005). Gempa juga telah menyebabkan Bumi sedikit terhuyung (gerak wobble-seperti pendekar mabuk) pada porosnya berarah 145°BT (Schechner, 2004, "Earthquakes vs. the Earth's Rotation" Slate. December 27, 2004) atau terhuyung sampai 5 atau 6 cm (Staff Writer, 2004 "Italian scientists say Asian quakes cause Earth's axis shifted." Xinhua. December 29, 2004). Tetapi, karena efek gerak pasang akibat gravitasi Bulan selalu menambah panjang hari sebanyak 15 mikrodetik setiap tahunnya, maka efek akibat perubahan gerak dan periode rotasi Bumi oleh gempa Aceh segera menghilang. Akibat yang lebih spektakuler muncul secara lokal. Terdapat gerakan secara horizontal sepanjang 10 meter dan 4-5 meter secara vertikal sepanjang jalur sesar akibat gempa ini. Spekulasi awal menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil di sebelah baratdaya Sumatera, yang berposisi di atas lempeng Burma telah bergerak ke arah baratdaya sampai sejauh 20-36 meter. Tetapi, berdasarkan data yang lebih akurat, yang dikeluarkan sebulan setelah gempa, menunjukkan bahwa gerakan itu hanya 20 cm (Staff Writer. "Quake moved Sumatra by only 20 centimeters: Danish scientists", Agence France Presse, January 31, 2005). Karena gerakan ini vertikal juga lateral (oblique), maka terdapat wilayah pantai yang tenggelam di bawah muka laut. Kepulauan Andaman-Nikobar telah bergeser ke baratdaya sejauh 1,25 meter dan telah tenggelam hampir 1 meter (Bagla, 2005, "After the Earth Moved", Science Now, January 28, 2005).

Dalam bulan Februari 2005, kapal riset Royal Navy HMS Scott melakukan

survey di dasar laut di sekitar wilayah gempa, yang kedalaman lautnya bervariasi dari 1,000 m - 5,000 m di sebelah barat Sumatra. Survey yang dilakukan dengan menggunakan high-resolution, multi-beam sonar system ini menunjukkan bahwa gempa telah menimbulkan perubahan besar topografi dasar laut. Kegiatan tektonik sepanjang waktu geologi pada sesar ini telah membuat punggungan sesar naik/anjak (thrust ridges) setinggi 1500 meter, yang runtuh di beberapa tempat selama gempa terjadi menghasilkan longsoran seluas beberapa km persegi. Sebuah kawasan longsoran teramati terdiri atas blok batuan sepanjang 2 km setinggi 100 meter. Kekuatan air yang dipindahkan akibat perubahan topografi dasar laut ini telah menyeret blok batuan seberat jutaan ton tersebut sejauh 10 km. Palung samudra selebar beberapa km tersingkap dalam jalur gempa ini (Knight, 2005: "Asian tsunami seabed pictured with sonar" New Scientist - February 10, 2005).

4. GEMPA ACEH 11 APRIL 2012

4.1. Gempa Aceh 11 April 2012 : Gempa Outer Rise ?

tersebut dikategorikan sebagai gempa outer-rise karena terletak di luar zona subduksi. Gempa Outer-rise berkorelasi erat dengan tingkat stress (tekanan) pada zona interplate (zona pertemuan lempeng tektonik, dalam hal ini Lempeng Indo-Australia dengan lempeng Sunda). Gempa jenis ini termasuk jarang terjadi, akan tetapi lebih berbahaya daripada kedua jenis gempa yang lain( Gempa Megathrust dan Gempa Tsunami). Gempa Aceh tersebut juga digolongkan sebagai gempa Doublet karena terjadi dua kali gempa dalam waktu dan lokasi yang berdekatan dan berkekuatan yang hampir sama. Seperti yang telah diberitakan, gempa pertama terjadi pada pukul 15:38 WIB dengan kekuatan 8,6; dan gempa ke dua terjadi pada pukul 17:43 dengan kekuatan 8,1.

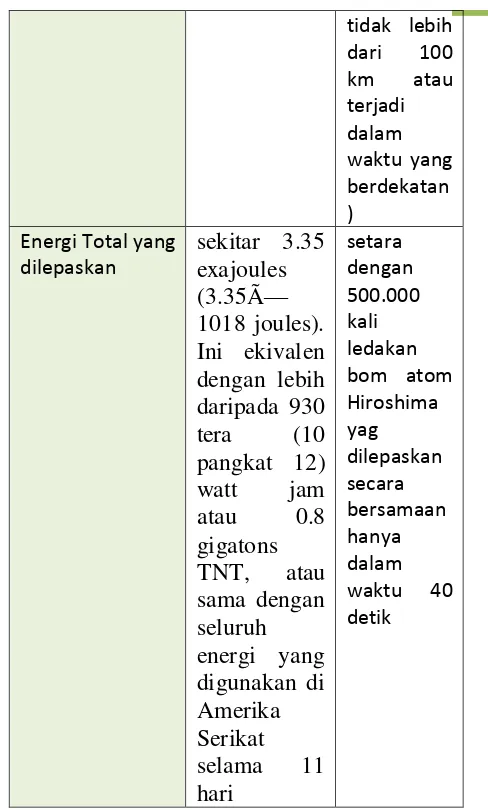

Intensitas guncangan gempa outer rise terasa lebih kuat, karena energi yang dilepaskan terdefleksi dalam waktu yang singkat. Gempa Aceh dengan magnitud 8,6 kemarin berkekuatan setara dengan 500.000 kali ledakan bom atom Hiroshima yag dilepaskan secara bersamaan hanya dalam waktu 40 detik. Akibatnya,dampak guncangan terasa sampai wilayah yang lebih jauh. Guncangan Gempa Aceh kemarin dilaporkan terasa sampai di Bangkok. Sebaliknya, Gempa Aceh 26 Desember 2004 yang berkekuatan 9.2 Skala Richter guncangannya hanya terasa sampai di pesisir barat Malaysia.

Kejadian Gempa Aceh 11 April 2011 ini termasuk anomali, karena gempa Outer-rise ini biasanya terjadi pada zona ―transisi‖, yaitu zona peralihan dari zona yang terkunci secara kuat (seperti kawasan pesisir barat Sumatera) ke zona yang tidak terkunci atau

terkunci secara lemah, seperti kawasan di selatan Nusatenggara. Contohnya adalah gempa di selatan Sumba tgl. 19 Agustus 1977 (8,3 Skala Richter) dan gempa di selatan Jawa tgl. 26 Juni 2007 (6,0 Skala Richter). Sedangkan Gempa Aceh 11 April 2012 terjadi pada zona yang terkunci secara kuat. Hal tersebut dapat saja terjadi, antara lain jika sebelumnya terpicu oleh gempa megathrust yang besar. Apabila asumsi tersebut benar, maka gempa outer-rise 11 April 2012 merupakan rentetan dari gempa megathrust 26 Desember 2004. Akan tetapi, hal tersebut masih memerlukan analisa lebih lanjut, mengingat mekanisme gempa 11 April 2012 yang didominasi oleh komponen horizontal (strike-slip), sementara gempa 26 Desember 2004 didominasi oleh komponen vertikal (thrust fault).

Gempa Outer-rise 11 April 2012 di sebelah barat Aceh ini mempunyai mekanisme geser (strike-slip) dimana komponen horizontal yang dominan, sehingga tidak membangkitkan gelombang tsunami yang besar. Berbeda dengan kejadian gempa Outer-rise 19 Agustus 1977 di selatan Sumba dengan mekanime patahan turun (normal-fault) yang membangkitkan tsunami dan menelan korban 189 jiwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari gempa Outer-rise yang jarang terjadi ini lebih lengkap yaitu guncangan yang lebih keras dengan jangkauan yang lebih jauh. Apabila mekanisme gempanya didominasi oleh komponen vertikal (dip-slip), maka potensi tsunami juga sangat besar.

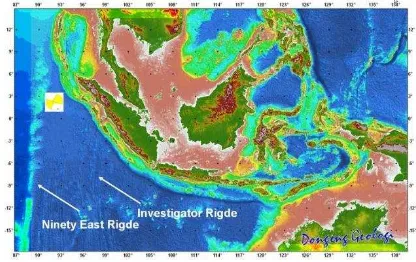

Menurut Presiden atau Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohadi, gempa seperti yang terjadi di Aceh pada Rabu (11/4/2012) sebenarnya jarang terjadi. "Gempa kemarin terjadi di dekat NER (Ninety East Ridge). Gempa jarang sekali terjadi di daerah ini," demikian beliau berargumen ketika dihubungi via Kompas.com pada hari Kamis, 12 April 2012.

NER atau Ninety East Ridge adalah jejak perjalanan lempeng samudera Hindia ke arah utara sejak 71 juta tahun yang lalu. NER berupa punggung laut yang memanjang 5.000 km dari Teluk Benggala ke selatan hingga tenggara India Ridge. Rovicky menuturkan bahwa dahulu gempa banyak terjadi di sepanjang NER. Namun saat ini gempa relatif jarang terjadi. Bisa dikatakan, zona ini sudah inaktif atau disebut aseismik. Hal tersebut senada dengan yang disimpulkan oleh forum hasil studi indian-ocean yang mengatakan demikian: ―90 degree east ridge is an aseismic ridge it is so called due to the lack of seismicity. it shows a few earthquake epicentre but this number is much smaller than in other elevated regions of the oeans such as mid-atlantic ridges and island arc zones. (www.indiastudychannel.com). Mengapa NER sekarang menjadi zona aseismic atau lack of seismic? Menurut Rovicky, hal tersebut dapat terjadi karena lempengnya bergerak lurus dan paralel, relatif lebih 'licin'. Jadi lempengnya tetap bergerak, tapi tidak menimbulkan gempa.Dengan demikian, Rovicky berpendapat, terjadinya gempa Rabu kemarin tak lepas dari gempa Aceh 2004

lalu. Menurut Rovicky, gempa Aceh 2004 memberi tekanan pada wilayah bagian selatan Aceh sehingga terluapkan dalam bentuk gempa kemarin. Hal tersebut sudah dibahas penulis, berkaitan dengan anomaly Gempa Outer-rise 11 April 2012 yang terjadi pada zona yang terkunci secara kuat.

Gambar 1 : Lokasi Ninety East Ridge yang memanjang 5.000 km dari Teluk Benggala ke selatan hingga tenggara India.

5. KESIMPULAN

Faktor

Lokasi Epicenter 3.316°LU, 95.854°BT

2.4°LU, 92,9° BT Origin Time 00:58:53

UTC Spektrum Energi Gempa

Megathrust

Tabel 1. Perbandingan karakteristik Gempa Aceh 26 Desember 2004 dengan Gempa Aceh 11 April 2012.

6. DAFTAR PUSTAKA

RISTEK,2005. Grand Scenario of Indonesia Tsunami Easrly Warning Sytem, Version 190405

http://geodesy.gd.itb.ac.id/?page_id=80 diakses tanggal 17 Mei 2012; pkl 21.18

http://wahyu-

read.blogspot.com/2007/01/pelajaran-dari-gempa-dan-tsunami-aceh.html )diakses tgl

17 Mei 2012; pkl 21. 22

http://www.antaranews.com/berita/305744/g

empa-aceh-2004-dan-2012-berbeda-jauh diakses tgl 17 Mei 2012; pkl 21.53 http://www.indiastudychannel.com/forum/3

2983-degree-east-ridge.aspx diakses tgl 19

Mei 2012; pkl 20.06

http://setyawanblog.blogspot.com/2012/04/g empa-aceh-11-april-2012-berpotensi.html diakses tanggal 22 Mei 2012;

http://setyawanblog.blogspot.com/2012/04/p

eringatan-tsunami-akibat-gempa-aceh-11.html diakses tanggal 22 Mei 2012

http://rovicky.wordpress.com/2012/04/11/ge mpa-aceh-11-april-2011-akibat-sesar-geser/ diakses tanggal 23 Mei 2012 pkl 12.57