1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesar aktif merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya gempabumi. Menurut Keller dan Pinter (1996) sesar aktif adalah sesar yang pernah bergerak pada kurun waktu 10.000 tahun yang lalu. Hampir semua gempabumi yang bersifat merusak dihasilkan oleh pergerakan sepanjang sesar. Salah satu sesar yang diperkirakan sesar aktif yang memicu terjadinya gempa di Jawa Barat adalah Sesar Lembang terbukti dengan adanya gempa pada tahun 1999 bersumber dari sesar tersebut (Marjiyono et al., 2008)

Penelitian Sesar Lembang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Van Bemmelen (1949) memberikan kronologi kejadian Sesar Lembang dikaitkan dengan perkembangan volkano-tektonik kompleks Gunung Sunda. Kemiringan Sesar Lembang ke arah utara, dengan gawir terjalnya yang menjadi penanda alam yang sangat mencolok di Bandung Utara, membuktikan berbagai pendapat adanya sesar-sesar normal yang sejajar miring ke utara di Jawa Barat bagian tengah. Sesar-sesar ini yang diduga menjadi penyebab terbentuknya Cekungan Bandung sebagai cekungan depresi half-graben di tengah Jawa bagian barat.

Tjia (1968) menarik kesimpulan bahwa pergerakan Sesar Lembang terjadi dalam dua fase. Pergerakan pertama pada saat runtuhnya G. Sunda. Pergerakan kedua yang menyebabkan adanya bidang gelincir (throw) vertikal setinggi 40 meter yang terjadi setelah letusan G. Tangkubanparahu. Selain itu, Tjia menemukan bukti topografi berupa pergeseran aliran sungai (offset) dan lembah yang memotong gawir sesar dengan arah utara–selatan. Tjia berpendapat bahwa Sesar Lembang merupakan sesar normal yang kemudian diikuti dengan pergerakan mendatar. Hal ini berbeda dengan pendapat Nossin et al. (1996) yang menyebutkan bahwa

2

pergerakan Sesar Lembang merupakan sesar normal tanpa adanya pergerakan mendatar.

Nossin et al. (1996) menyebutkan bahwa kemungkinan pergeseran pertama Sesar Lembang (khususnya pembentukan Sesar Lembang bagian timur) bertepatan dengan pembentukan kaldera dalam proses letusan kataklismik terjadi 100.000 tahun yang lalu. Pergerakan Sesar Lembang bagian barat diperkirakan terjadi lebih muda dari 27.000 tahun yang lalu. Hasil tersebut diperkuat dengan analisis penanggalan (dating) pada contoh gambut dari endapan rawa di sekitar Kampung Panyairan bagian barat lembah Sesar Lembang. Nossin berpendapat bahwa rawa yang terbentuk adalah akibat pergerakan Sesar Lembang yang menyebabkan adanya drainase yang terbendung sehingga membentuk genangan yang memungkinkan terbentuknya gambut. Hasil analisis penanggalan dengan metode

14

C menunjukkan umur 24.000 tahun yang lalu dari contoh gambut pada kedalaman 7,5 m dan 20.000 tahun yang lalu dari contoh gambut pada kedalaman 4,3 m. Dengan demikian diduga aktivitas sesar bagian barat pertama bergerak tidak lebih muda dari 24.000 tahun yang lalu.

Hasil penelitian Kertapati (2006) menunjukkan bahwa Sesar Lembang masih aktif karena terbukti adanya gempa tahun 2003 yang bersumber dari Sesar tersebut.

1.2 Subjek dan Objek Penelitian

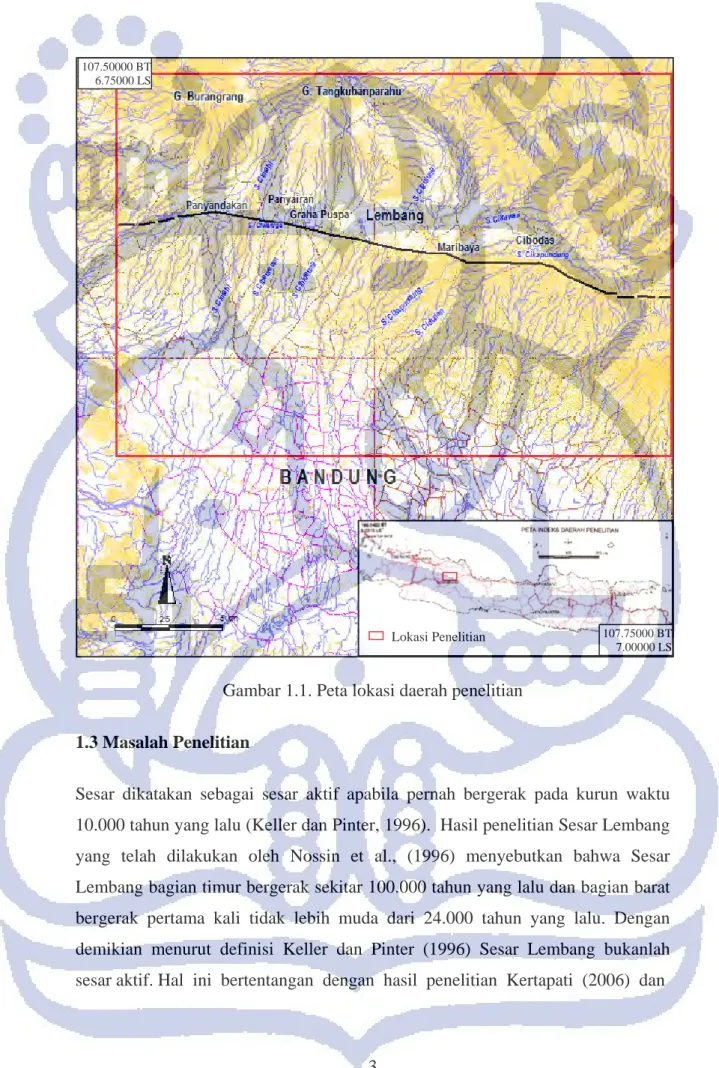

Subjek penelitian adalah Sesar Lembang yang terbentang sepanjang kurang lebih 22 km dengan arah barat-timur yang melintasi Kota Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Gambar 1.1). Sedangkan objek penelitian adalah unsur-unsur neotektonik terutama morfologi ( gawir sesar), pola pengaliran sungai, data stratigrafi endapan sagpond dan pengamatan studio (peta topografi skala 1:25.000, foto udara, SRTM, citra landsat).

3

Gambar 1.1. Peta lokasi daerah penelitian

1.3 Masalah Penelitian

Sesar dikatakan sebagai sesar aktif apabila pernah bergerak pada kurun waktu 10.000 tahun yang lalu (Keller dan Pinter, 1996). Hasil penelitian Sesar Lembang yang telah dilakukan oleh Nossin et al., (1996) menyebutkan bahwa Sesar Lembang bagian timur bergerak sekitar 100.000 tahun yang lalu dan bagian barat bergerak pertama kali tidak lebih muda dari 24.000 tahun yang lalu. Dengan demikian menurut definisi Keller dan Pinter (1996) Sesar Lembang bukanlah sesar aktif. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Kertapati (2006) dan

Lokasi Penelitian

107.50000 BT 6.75000 LS

107.75000 BT 7.00000 LS

4

Marjiyono et al., (2008) yang mengungkapkan bahwa Sesar Lembang merupakan sesar aktif. Permasalahan di atas menjadi dasar penulis melakukan penelitian Sesar Lembang melalui pendekatan morfotektonik karena morfotektonik dapat menjelaskan hubungan antara struktur geologi dengan bentuk lahan (Stewart dan Hancock, 1994).

1.4 Ruang Lingkup dan Sasaran Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada morfometri (peta digital skala 1:25.000) dan stratigrafi sagpond. Sedangkan sasaran penelitian secara khusus adalah mengidentifikasi karakteristik morfotektonik Sesar Lembang dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dan mekanisme pergerakannya.

1.5 Hipotesis dan Asumsi

Sesar Lembang merupakan sesar aktif yang akan tercermin dari karakteristik morfometri. Tingkat keaktifan sesar ini akan tercermin dari morfologi yang terbentuk. Indikasi geomorfik merupakan bagian yang sangat penting pada studi tektonik karena dapat digunakan untuk mengevaluasi secara cepat pada suatu daerah yang luas. Pengukuran kuantitatif mengikuti kaidah geomorfologi sebagai obyek geomorfik sangat berguna untuk identifikasi karakteristik suatu wilayah dan tingkatan aktivitas tektonik.

Morfologi pada zona sesar aktif akan menunjukkan tingkat morfologi pada stadium muda sampai remaja. Tingkat stadium morfologi ini akan selaras dengan tingkat aktivitas tektonik pada zona Sesar Lembang. Dari hasil perhitungan morfometri logikanya dapat diperoleh informasi menyangkut mekanisme pergerakan Sesar Lembang (segmen sesar). Selain itu, tingkat keaktifan yang ditunjukkan dari hasil perhitungan morfometri akan sebanding dengan rekaman aktivitas pergerakan Sesar Lembang yang terekam dari stratigrafi sagpond.

5

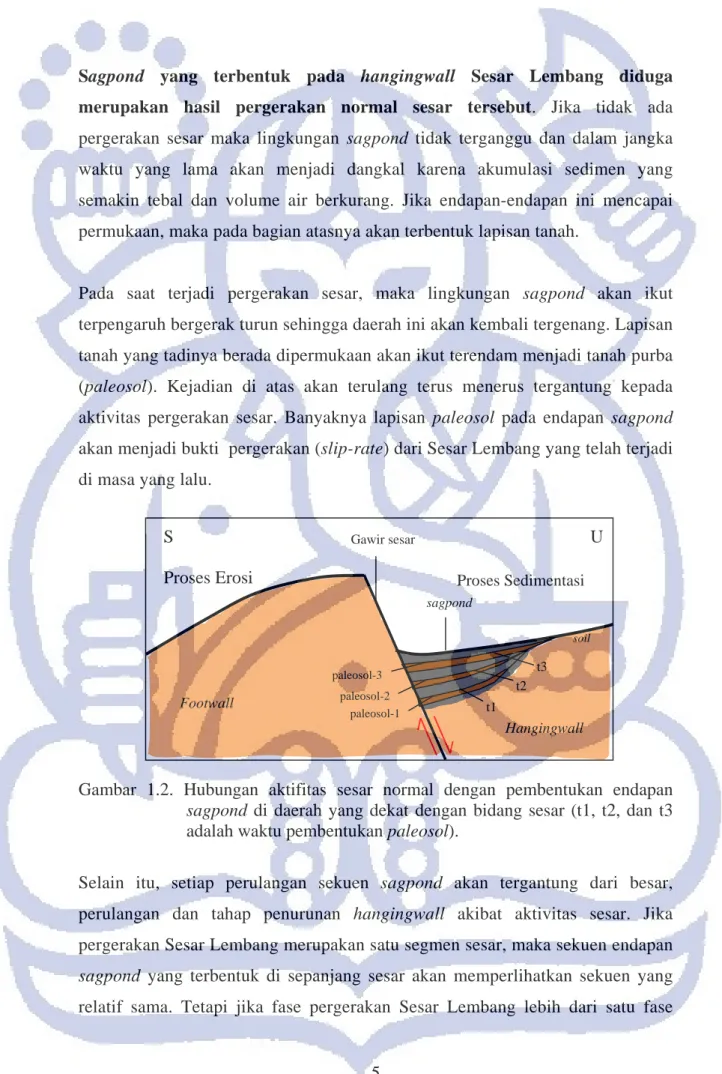

Sagpond yang terbentuk pada hangingwall Sesar Lembang diduga merupakan hasil pergerakan normal sesar tersebut. Jika tidak ada pergerakan sesar maka lingkungan sagpond tidak terganggu dan dalam jangka waktu yang lama akan menjadi dangkal karena akumulasi sedimen yang semakin tebal dan volume air berkurang. Jika endapan-endapan ini mencapai permukaan, maka pada bagian atasnya akan terbentuk lapisan tanah.

Pada saat terjadi pergerakan sesar, maka lingkungan sagpond akan ikut terpengaruh bergerak turun sehingga daerah ini akan kembali tergenang. Lapisan tanah yang tadinya berada dipermukaan akan ikut terendam menjadi tanah purba (paleosol). Kejadian di atas akan terulang terus menerus tergantung kepada aktivitas pergerakan sesar. Banyaknya lapisan paleosol pada endapan sagpond akan menjadi bukti pergerakan (slip-rate) dari Sesar Lembang yang telah terjadi di masa yang lalu.

Gambar 1.2. Hubungan aktifitas sesar normal dengan pembentukan endapan sagpond di daerah yang dekat dengan bidang sesar (t1, t2, dan t3 adalah waktu pembentukan paleosol).

Selain itu, setiap perulangan sekuen sagpond akan tergantung dari besar, perulangan dan tahap penurunan hangingwall akibat aktivitas sesar. Jika pergerakan Sesar Lembang merupakan satu segmen sesar, maka sekuen endapan sagpond yang terbentuk di sepanjang sesar akan memperlihatkan sekuen yang relatif sama. Tetapi jika fase pergerakan Sesar Lembang lebih dari satu fase

sagpond

Proses Erosi Proses Sedimentasi

Footwall Hangingwall S U t1 t2 t3 Gawir sesar paleosol-1 paleosol-2 paleosol-3 soil

6

yang berarti lebih dari satu segmen sesar, maka perulangan/jumlah sekuen endapan sagpond akan memperlihatkan perbedaan. Jika salah satu segmen lebih aktif, maka sekuen yang didapatkan akan lebih banyak dibandingkan dengan sekuen pada segmen yang lain yang relatif stabil (tektonik kurang aktif).

Asumsi penelitian ini adalah bahwa morfologi dapat menjadi ekspresi aktivitas tektonik. Selain itu, stratigrafi sagpond dapat menjadi bukti rekaman aktivitas sesar.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan penyusunan proposal penelitian/tesis, studi literatur daerah penelitan dari peneliti terdahulu, pengadaan data pendukung yang telah tersedia seperti peta geologi regional dan peta topografi.

1.6.2 Pemerolehan Data

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data morfologi dan geologi yang diperoleh di lapangan maupun pengamatan di studio. Data lapangan yang terutama diperoleh dari Sesar Lembang meliputi data stratigrafi sagpond yang diperoleh dengan menggunakan bortangan (handbor), pengamatan kelurusan gawir sesar dan lembah, pergeseran aliran sungai (offset), dan data yang diperoleh di studio sebagai hasil pengamatan dari peta topografi skala 1 : 25.000 dan Citra satelit.

1.6.3 Pemerosesan dan Analisis Data 1.6.3.1 Morfometri

Data morfologi berdasarkan pengamatan lapangan dan data studio (peta topografi citra landsat), selanjutnya dihitung dan dianalisis. Beberapa indikasi kenampakan morfologi pada daerah tektonik aktif dapat dipelajari dengan menggunakan beberapa perhitungan morfometri sebagai berikut:

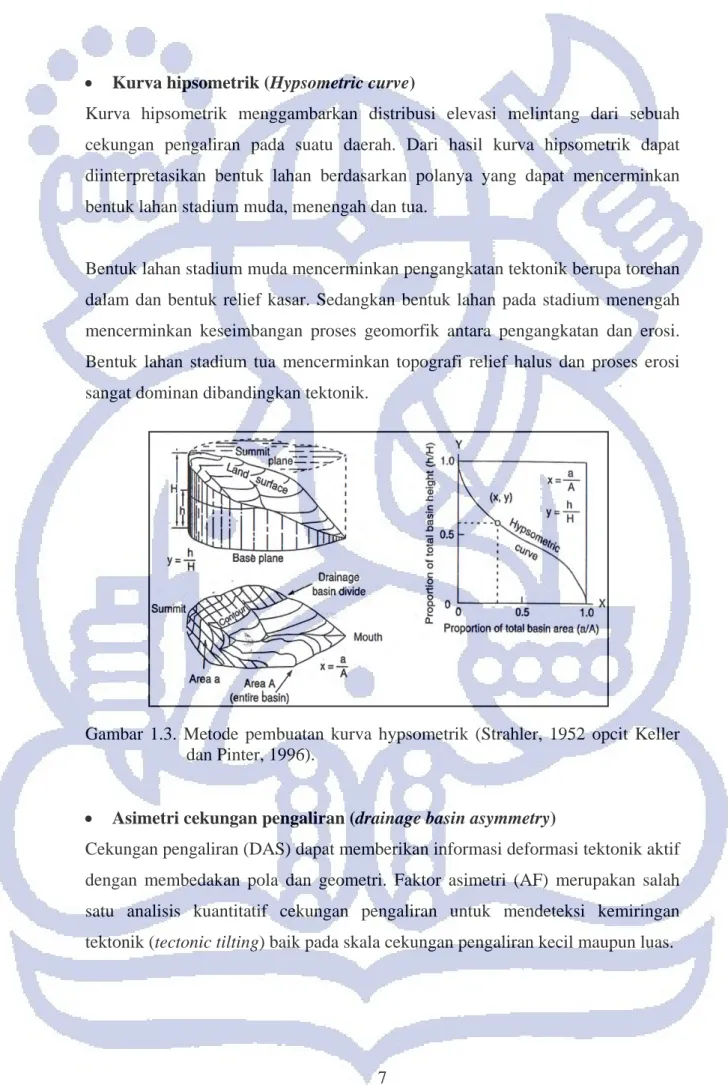

7 • Kurva hipsometrik (Hypsometric curve)

Kurva hipsometrik menggambarkan distribusi elevasi melintang dari sebuah cekungan pengaliran pada suatu daerah. Dari hasil kurva hipsometrik dapat diinterpretasikan bentuk lahan berdasarkan polanya yang dapat mencerminkan bentuk lahan stadium muda, menengah dan tua.

Bentuk lahan stadium muda mencerminkan pengangkatan tektonik berupa torehan dalam dan bentuk relief kasar. Sedangkan bentuk lahan pada stadium menengah mencerminkan keseimbangan proses geomorfik antara pengangkatan dan erosi. Bentuk lahan stadium tua mencerminkan topografi relief halus dan proses erosi sangat dominan dibandingkan tektonik.

Gambar 1.3. Metode pembuatan kurva hypsometrik (Strahler, 1952 opcit Keller dan Pinter, 1996).

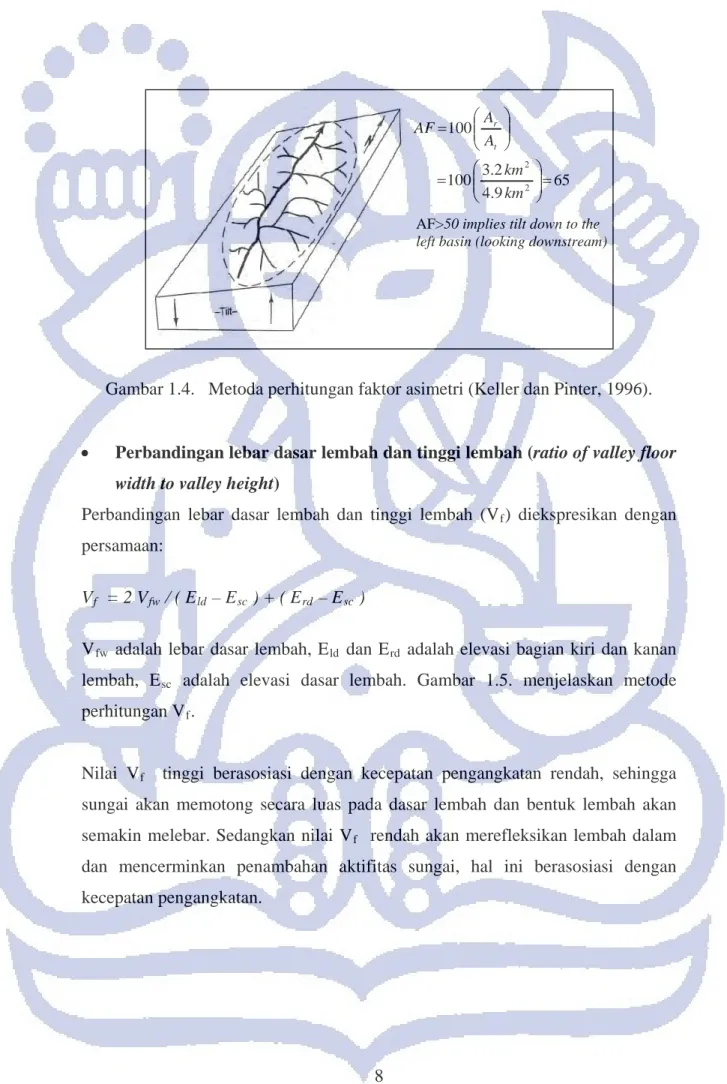

• Asimetri cekungan pengaliran (drainage basin asymmetry)

Cekungan pengaliran (DAS) dapat memberikan informasi deformasi tektonik aktif dengan membedakan pola dan geometri. Faktor asimetri (AF) merupakan salah satu analisis kuantitatif cekungan pengaliran untuk mendeteksi kemiringan tektonik (tectonic tilting) baik pada skala cekungan pengaliran kecil maupun luas.

8

Gambar 1.4. Metoda perhitungan faktor asimetri (Keller dan Pinter, 1996).

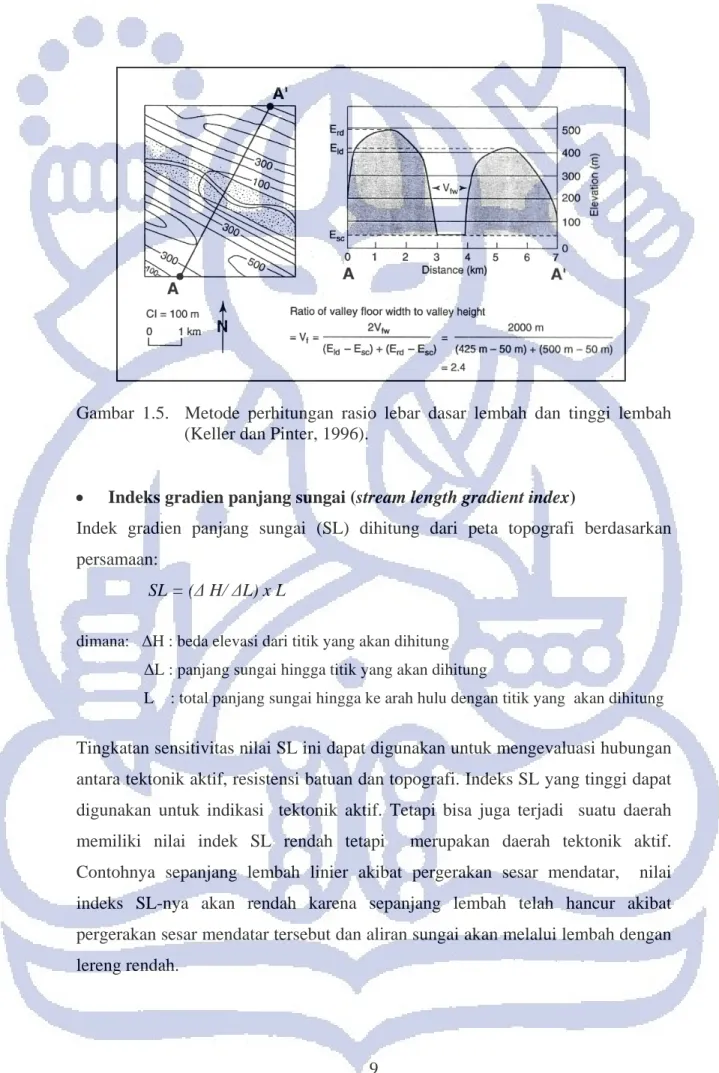

• Perbandingan lebar dasar lembah dan tinggi lembah (ratio of valley floor

width to valley height)

Perbandingan lebar dasar lembah dan tinggi lembah (Vf) diekspresikan dengan

persamaan:

Vf = 2 Vfw / ( Eld – Esc ) + ( Erd – Esc )

Vfw adalah lebar dasar lembah, Eld dan Erd adalah elevasi bagian kiri dan kanan

lembah, Esc adalah elevasi dasar lembah. Gambar 1.5. menjelaskan metode

perhitungan Vf.

Nilai Vf tinggi berasosiasi dengan kecepatan pengangkatan rendah, sehingga

sungai akan memotong secara luas pada dasar lembah dan bentuk lembah akan semakin melebar. Sedangkan nilai Vf rendah akan merefleksikan lembah dalam

dan mencerminkan penambahan aktifitas sungai, hal ini berasosiasi dengan kecepatan pengangkatan. 65 9 . 4 2 . 3 100 100 2 2 = = = km km A A AF t r

AF>50 implies tilt down to the

9

Gambar 1.5. Metode perhitungan rasio lebar dasar lembah dan tinggi lembah (Keller dan Pinter, 1996).

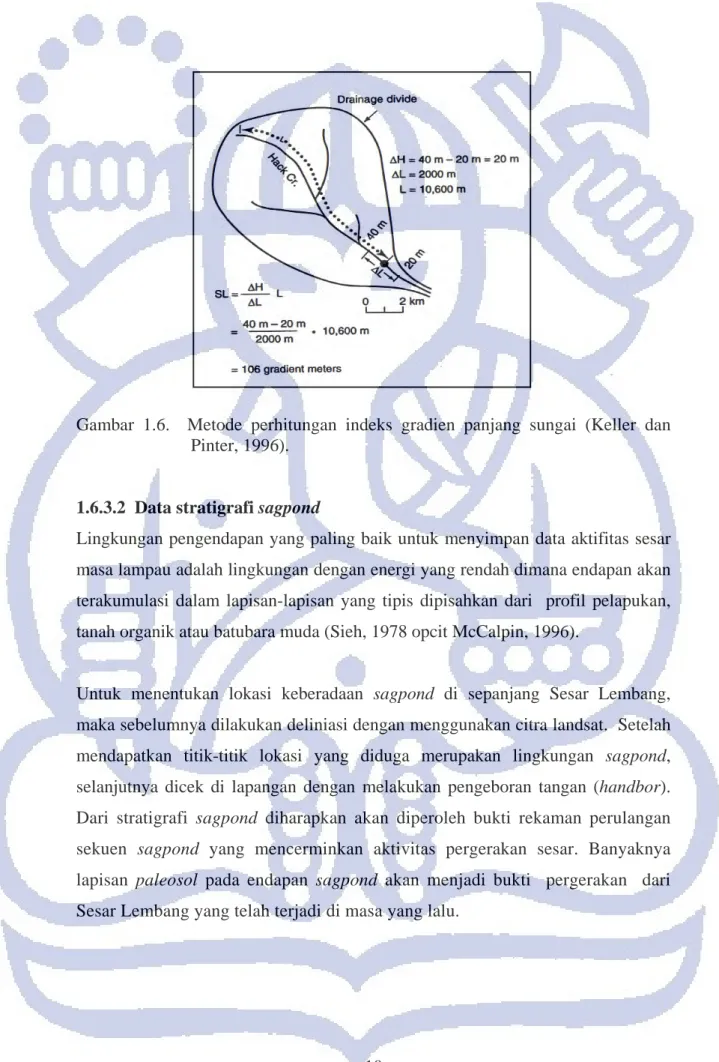

• Indeks gradien panjang sungai (stream length gradient index)

Indek gradien panjang sungai (SL) dihitung dari peta topografi berdasarkan persamaan:

SL = (Δ H/ ΔL) x L

dimana: ΔH : beda elevasi dari titik yang akan dihitung ΔL : panjang sungai hingga titik yang akan dihitung

L : total panjang sungai hingga ke arah hulu dengan titik yang akan dihitung

Tingkatan sensitivitas nilai SL ini dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara tektonik aktif, resistensi batuan dan topografi. Indeks SL yang tinggi dapat digunakan untuk indikasi tektonik aktif. Tetapi bisa juga terjadi suatu daerah memiliki nilai indek SL rendah tetapi merupakan daerah tektonik aktif. Contohnya sepanjang lembah linier akibat pergerakan sesar mendatar, nilai indeks SL-nya akan rendah karena sepanjang lembah telah hancur akibat pergerakan sesar mendatar tersebut dan aliran sungai akan melalui lembah dengan lereng rendah.

10

Gambar 1.6. Metode perhitungan indeks gradien panjang sungai (Keller dan Pinter, 1996).

1.6.3.2 Data stratigrafi sagpond

Lingkungan pengendapan yang paling baik untuk menyimpan data aktifitas sesar masa lampau adalah lingkungan dengan energi yang rendah dimana endapan akan terakumulasi dalam lapisan-lapisan yang tipis dipisahkan dari profil pelapukan, tanah organik atau batubara muda (Sieh, 1978 opcit McCalpin, 1996).

Untuk menentukan lokasi keberadaan sagpond di sepanjang Sesar Lembang, maka sebelumnya dilakukan deliniasi dengan menggunakan citra landsat. Setelah mendapatkan titik-titik lokasi yang diduga merupakan lingkungan sagpond, selanjutnya dicek di lapangan dengan melakukan pengeboran tangan (handbor). Dari stratigrafi sagpond diharapkan akan diperoleh bukti rekaman perulangan sekuen sagpond yang mencerminkan aktivitas pergerakan sesar. Banyaknya lapisan paleosol pada endapan sagpond akan menjadi bukti pergerakan dari Sesar Lembang yang telah terjadi di masa yang lalu.

11 1.6.4 Hasil Analisis/Penafsiran Data

Semua data, baik data lapangan dan data hasil perhitungan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif sehingga akan didapatkan klasifikasi morfotektonik yang merupakan cerminan tingkat aktivitas tektonik daerah Sesar Lembang.

1.7 Pembuatan Laporan Akhir

Sejauh ini belum ada penelitian detil mengenai morfotektonik Sesar Lembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi berupa karakteristik morfotektonik Sesar Lembang yang merupakan cerminan tingkat keaktifan tektonik daerah tersebut.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, subjek dan objek penelitian, masalah penelitian, ruang lingkup dan sasaran penelitian, hipotesis dan asumsi, metodologi penelitian, tahap pembuatan laporan dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Geologi

Dalam bab ini dijelaskan masalah geologi regional daerah penelitian yang mencakup tatanan geologi, stratigrafi, struktur geologi, penelitian terdahulu tentang Sesar Lembang, kegempaan daerah Bandung dan sekitarnya, dan resume tentang kejadian Sesar Lembang.

Bab III Teori Dasar

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang studi pustaka berupa teori dasar yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, metoda dan teknik yang akan digunakan dalan pengolahan dan analisis data.

12 Bab IV Data dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan cara memperoleh data, proses pengolahan data dan perhitungan yang dilakukan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan data hasil penelitian.

Bab V Analisis dan Diskusi

Dalam bab ini dilakukan analisis sesuai hasil pengolahan data yang dilanjutkan dengan pembahasan.

Bab VI Kesimpulan

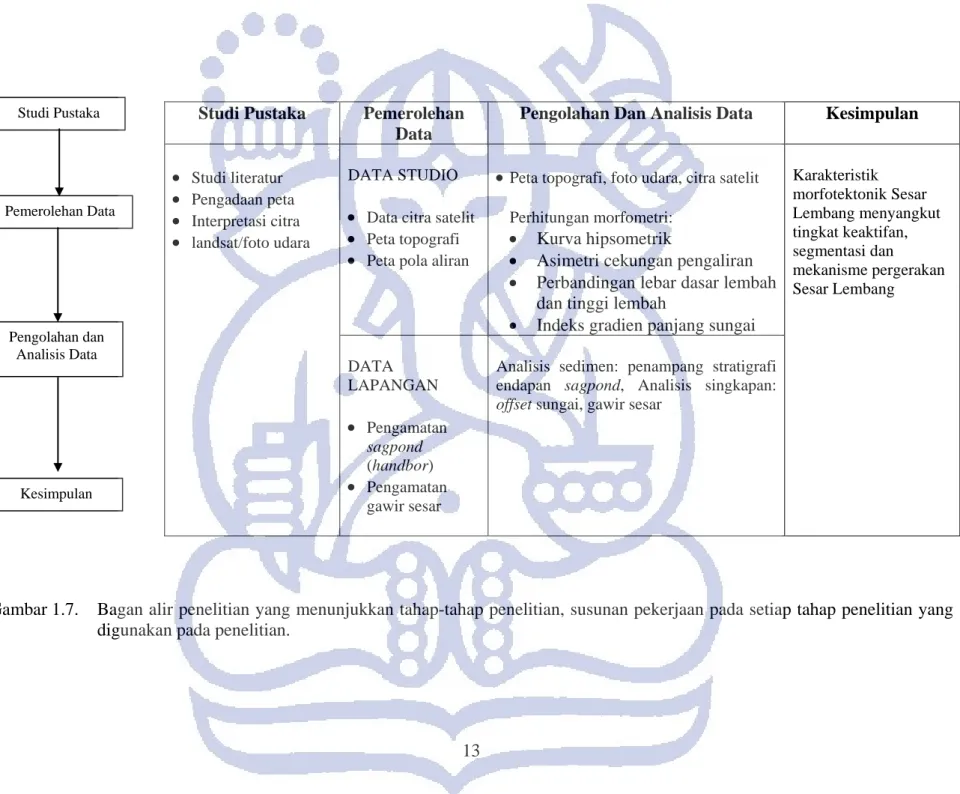

13 Studi Pustaka Pemerolehan

Data

Pengolahan Dan Analisis Data Kesimpulan

• Studi literatur

• Pengadaan peta

• Interpretasi citra

• landsat/foto udara

DATA STUDIO

• Data citra satelit

• Peta topografi

• Peta pola aliran

• Peta topografi, foto udara, citra satelit

Perhitungan morfometri:

• Kurva hipsometrik

• Asimetri cekungan pengaliran • Perbandingan lebar dasar lembah

dan tinggi lembah

• Indeks gradien panjang sungai

Karakteristik morfotektonik Sesar Lembang menyangkut tingkat keaktifan, segmentasi dan mekanisme pergerakan Sesar Lembang DATA LAPANGAN • Pengamatan sagpond (handbor) • Pengamatan gawir sesar

Analisis sedimen: penampang stratigrafi endapan sagpond, Analisis singkapan: offset sungai, gawir sesar

Gambar 1.7. Bagan alir penelitian yang menunjukkan tahap-tahap penelitian, susunan pekerjaan pada setiap tahap penelitian yang digunakan pada penelitian.

Studi Pustaka

Pemerolehan Data

Pengolahan dan Analisis Data