Pengaruh Perbaikan Pakan Terhadap Respon Berahi

Pada Sapi Bali Induk Setelah Melahirkan Melalui

Pemberian Konsentrat dengan Level

Protein yang Berbeda

SKRIPSI

Oleh

M. YUSUF BUDI SANTOSO I111 11 315

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2016

ii

Pengaruh Perbaikan Pakan Terhadap Respon Berahi

Pada Sapi Bali Induk Setelah Melahirkan Melalui

Pemberian Konsentrat dengan Level

Protein yang Berbeda

SKRIPSI

Oleh

M. YUSUF BUDI SANTOSO I 111 11 315

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2016

iii

PERNYATAAN KEASLIAN 1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusuf Budi Santoso NIM : I111 11 315

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

a. Karya Skripsi yang saya tulis adalah asli

b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya Skripsi ini, terutama dalam Bab Hasil dan Pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.

2. Demikian penyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Makassar, Oktober 2016

M. Yusuf Budi Santoso I111 11 315

v

ABSTRAK

M. Yusuf Budi Santoso (I111 11 315), Pengaruh Perbaikan Pakan Terhadap Respon Birahi pada Sapi Bali Induk Setelah Melahirkan Melalui Pemberian Konsentrat dengan Level Protein yang Berbeda, Herry Sonjaya,

(Pembimbing Utama), Muhammad Zain Mide, (Pembimbing Anggota).

Masalah timbulnya berahi pada induk sapi Bali setelah melahirkan merupakan masalah utama pada peternakan rakyat, khususnya pada musim kemarau, induk-induk sapi Bali yang baru melahirkan sering mengalami keseimbangan energi negative sehingga timbulnya berahi kembali sangat lambat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat respon berahi induk sapi Bali melalui suplementasi konsentrat berbasis ransum basal jerami padi. Perlakuan pakan yang diberikan adalah R1 konsentrat dengan level protein kasar 10%, R2 konsentrat dengan level protein kasar 12%, R3 konsentrat dengan level protein kasar 14%, dan kontrol/R0 (Tanpa diberikan Perlakuan) dengan masing-masing perlakuan diberikan 1 kg/ekor/hari. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi hari sebelum digembalakan. Parameter yang diamati adalah respon berahi dan intensitas berahi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian konsentrat dengan level protein yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap timbulnya respon berahi, dimana perlakuan R1, R2, dan R3 lebih cepat timbul berahi pada hari ke 29-35 hari, sedangkan pada R0 tidak timbul berahi. Intensitas berahi yang jelas terlihat terjadi pada perlakuan R3, sedangkan intensitas berahi pada perlakuan R1, dan R2 kurang jelas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian pakan konsentrat dengan level protein kasar yang berbeda lebih baik dibanding dengan perlakuan kontrol.

vi

ABTRACT

M. Yusuf Budi Santoso (I111 11 315), The effect of feed improvements to the response of the oestrus of post partum Bali cows. through the suplementation of concentrate with different protein levels. Herry Sonjaya

(supervisor), Muhammad Zain Mide (supervising members).

Problems onset of oestruspos partum in cows Bali are a major problem on the farming system, especially during the dry season Bali cattle cows who just gave birth often experience negative energy balance which caused caused to the oestrusonset. Therefore, this study aims to improve the response oestrusrate Bali cow through concentrate supplementation. Treatment of feed given is R1 concentrate with the level of crude protein 10%, R2 concentrate with a level of crude protein 12%, R3 concentrate with a level of crude protein 14%, and control / R0 (without given treatment) with each treatment is given 1 Kg / head / day. The feeding was done every morning before grazing. Parameters measured were captivated response and intensity of heat. The results of this study showed that the protein concentrates at different levels very significant effect on the onset of oestrus response, where treatment R1, R2, and R3 faster arise oestrusday for 29-35 days, while the R0 does not arise oestrus, The intensity of oestrus are clearly visible occur in the treatment of R3, whereas the intensity of oestrus in the treatment of R1 and R2 is less clear. The conclusion of this research was the treatment of concentrate suplemnetation with different levels of crude proteinwere better than the control treatment.

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah Skripsi. Penulis dengan rendah hati mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan Skripsi ini utamanya kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA. DES. sebagai pembimbing utama dan Bapak Ir. Muhammad Zain Mide, MS. selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat serta motivasi dalam penyusunan Skripsi ini. Kedua orang tua saya serta saudara(i) Saya yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan bagi penulis sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Teman penelitian dan semua mahasiswa Fakultas Peternakan yang telah memberikan bantuan dan banyak menjadi inspirasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis memohon saran untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi saya sendiri. Amin.

Makassar, Oktober 2016

viii DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ... i

HALAMAN JUDUL ... ii

PERNYATAAN KEASLIAN ... iii

HALAMAN PENGESAHAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... ix

PENDAHULUAN ... 1

TINJAUAN PUSTAKA Gambaran Umum Sapi Bali (Bos Sundaicus) ... 4

Perilaku Reproduksi Induk Sapi Berdasarkan Wilayah yang Berbeda ... 5

Siklus Berahi Setelah Melahirkan pada Sapi Bali Induk ... 8

Peran Nutrisi Terhadap Reproduksi Sapi Bali Induk ... 9

Hubungan protein terhadap reproduksi ternak ... 10

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat ... 14

Materi Penelitian ... 14

Rancangan Penelitian ... 14

Prosedur Penelitian ... 15

Parameter yang Diukur ... 17

ix HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecepatan Berahi... 19

Intensitas Berahi ... 21

KESIMPULAN DAN SARAN ... 24

DAFTAR PUSTAKA ... 25 LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

No.

Halaman Teks

1. Performan produksi sapi Bali pada tiga wilayah sumber

bibit di Indonesia ... 7

2. Kandungan nutrisi beberapa bahan pakan asal limbah agroindustri .... 10

3. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 10 % ... 15

4. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 12 % ... 16

5. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 14 % ... 16

6. Kecepatan berahi dengan level protein konsentrat yang berbeda. ... 19

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyediaan daging sapi saat ini yang diupayakan pemerintah, belum dapat dipenuhi dari peternakan sapi potong dari dalam negeri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan daging, maka dilakukan impor daging beku dan sapi bakalan dari Australia. Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak sapi lokal, termasuk sapi Bali. Jumlah sapi Bali di Indonesia sekitar 30 persen dari populasi sapi yang ada (Talib dkk, 2002), sedangkan jenis sapi lainya adalah sapi Sumba Ongole, Peranakan Ongole, Madura, Brahman, Limousin dan Simental.

Beternak sapi Bali di Indonesia umumnya diusahakan oleh peternak dengan skala kecil atau peternakan rakyat. Berbagai masalah sering timbul pada peternakan tersebut, salah satunya kemampuan produksi sapi yang lambat. Hal tersebut biasanya terjadi karena peternak umumnya memiliki pengetahuan yang minim, sehingga biasanya peternak belum dapat mengetahui siklus reproduksi sapi yang baik, budaya menyapih pedet yang lama dan jarak beranak yang cukup lama. Guna mengatasi masalah tersebut dan upaya meningkatkan produksi sapi potong dalam negeri khususnya pada sapi Bali dibutuhkan solusi yang tepat.

Sapi Bali memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya disenangi disamping itu ada juga kelemahannya. Keunggulannya adalah memiliki fertilitas yang tinggi dengan angka kelahiran berkisar 70–90% dapat hidup baik dalam kondisi pakan sederhana dan mempunyai persentase karkas yang dapat mencapai 60% atau lebih. Sementara itu, kelemahannya adalah sapi ini termasuk sapi ukuran kecil sehingga potongan daging komersial dengan sendirinya mempunyai

2

ukuran yang juga kecil, dewasa kelamin terjadi ketika bobot badan masih berkisar 130 kg (di Sulawesi Selatan); produksi air susu rendah dan kematian dini pada pemeliharaan ekstensif yang tinggi (Talib dkk, 1999).

Periode setelah melahirkan pada sapi potong di daerah tropis merupakan salah satu periode yang sangat kritis bagi suatu usaha peternakan karena ikut menentukan keuntungan yang bakal dicapai oleh perusahaan. Hal ini disebabkan keterlambatan berahi kembali pada sapi Bali induk setelah melahirkan. Jika kejadian yang sama berulang pada periode kelahiran berikutnya maka kerugian yang diderita peternak akan bertambah. Panjanganya periode setelah melahirkan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama pengelolaan perkawinan dan pakan yang dikonsumsi.

Fase awal laktasi, sapi tidak mampu mencerna pakan menjadi energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi susu, kemudian sapi akan menggunakan cadangan lemak tubuh sehingga terjadi penurunan berat badan (negatif energi balance). Ketidak seimbangan energi didalam tubuh ini menyebabkan stress dan kejadian ini keragamannya cukup tinggi antar sapi walaupun kemampuan produksi susunya sama (Wattiaux, 1996).

Diduga bahwa keterlambatan berahi kembali pada induk yang sudah melahirkan berhubungan langsung dengan kondisi pakan yang dikonsumsi. Pada kondisi pemeliharaan peternakan rakyat, pakan yang diberikan pada sapi hanya mengandalkan pakan hijauan yang ada di padang penggembalaan, rumput hijau, dan jerami padi. Oleh karena itu, maka diperlukannya evaluasi mengenai pola pemberian pakan dengan menambahkan bahan pakan berupa konsentrat yang

3

memiliki kandungan nutrisi yang baik, sehingga dapat memicu munculnya berahi kembali pada sapi Bali induk setelah melahirkan.

4

TINJAUAN PUSTAKA

Gambaran Umum Sapi Bali (Bos Sundaicus)

Sapi Bali adalah sapi asli Indonesia sebagai hasil domestikasi dari banteng liar yang telah berjalan lama. Kapan dimulainya proses penjinakan banteng belum diketahui dengan jelas, demikian pula dengan mengapa lebih terkenal di Indonesia sebagai sapi Bali dan bukannya sapi banteng mengingat dalam keadaan liar dikenal sebagai banteng. Pendapat yang bisa dirujuk adalah dijinakkan di Jawa dan Bali (Herweijer, 1947). Williamson dan Payne (1993) menuliskan bahwa bangsa sapi Bali memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut :

Phylum : Chordata Sub-phylum : Vertebrata Class : Mamalia Ordo : Artiodactyla Sub-ordo : Ruminantia Family : Bovidae Genus : Bos

Species : Bos sondaicus

Talib dan Siregar, (1991), menjelaskan bahwa sapi Bali sebagai hewan asli Indonesia, serta memiliki daya adaptasi terhadap variasi lingkungan yang ada di Indonesia sangat baik, terbukti dengan penyebarannya yang sangat baik di seantero bumi pertiwi dengan penampilan produksi yang bervariasi antar daerah peliharaan. Demikian pula dengan kemampuan daya adaptasinya terhadap lingkungan spesifik seperti savana di Timor.

5

Sapi ini juga memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya disenangi di samping ada juga kelemahannya. Keunggulannya adalah memiliki fertilitas yang tinggi dengan angka kelahiran berkisar 70–90% (Darmadja dkk., 1980), dapat hidup baik dalam kondisi pakan sederhana dan mempunyai persentase karkas yang dapat mencapai 60% atau lebih. Sementara itu, menurut Siregar dkk., (1985) bahwa kelemahan sapi Bali adalah jenis sapi ini termasuk sapi ukuran kecil sehingga potongan daging komersial dengan sendirinya mempunyai ukuran yang juga kecil, dewasa kelamin terjadi ketika bobot badan masih berkisar 130 kg (di Sulawesi Selatan); produksi air susu rendah dan kematian dini pada pemeliharaan ekstensif yang tinggi.

Abidin (2002) menyatakan keunggulan sapi Bali adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga sering disebut ternak perintis. Sapi ini memiliki ciri genetik yang khas yaitu mudah beradaptasi dengan lingkungan yang kurang menguntungkan sehingga dikenal dengan istilah sapi perintis/sapi pelopor (Handiwirawan dan Subandriyo, 2004). Sapi Bali juga mudah dikendalikan, jinak, dapat hidup hanya dengan memanfaatkan hijauan yang kurang bergizi, tidak selektif terhadap makanan dan memiliki daya cerna terhadap makanan serat yang cukup baik (Batan, 2006).

Perilaku Reproduksi Induk Sapi Berdasarkan Wilayah yang Berbeda

Williams (1990), mengemukakan bahwa Secara alamiah setiap ternak akan berusaha mengadaptasikan dirinya dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya. Demikian pula dalam menghadapi periode setelah melahirkan, sapi-sapi didaerah tropis, subtropis dan antar bangsa didalam iklim yang samapun akan berusaha mengembangkan

6

strategi yang dianggap paling sesuai bagi berdasarkan stress lingkungan yang dihadapinya. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam periode setelah melahirkan, induk-induk sapi zebu maupun sapi eropa akan memprioritaskan kebutuhan kecukupan nutrisi bagi anaknya dengan mengabaikan kebutuhan nutrisi dirinya untuk menjamin terjadinya reoestrus setelah melahirkan yang sedini mungkin dalam keadaan sulit pakan. McCOol (1992), menambahkan bahwa dalam keadaan yang sama, sapi Bali menerapkan strategi yang sedikit berbeda yaitu lebih mengutamakan percepatan berahi kembali dari pada kepentingan nutrisi anaknya. Galina dan Arthur, (1989) menambahkan bahwa sapi-sapi di daerah tropis umumnya menampilkan periode setelah melahirkan anoestrus yang panjang, yang meliputi silent oestrus atau tidak oestrus sama sekali yang secara ekstrim dapat mengakibatkan berkepanjangnya service period, yang berdampak pada perpanjangan calving interval.

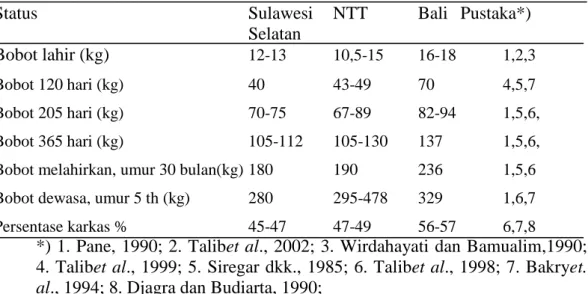

Sapi Bali termasuk sapi kecil, dengan ukuran bobot yang hampir sama dengan beberapa bangsa sapi kecil lainnya di Afrika dan India (Tabel 1). Data ini juga menunjukkan bahwa variasi bobot badan pada berbagai tingkat umur pada sapi Bali cukup besar, sehingga peluang pengembangan melalui seleksi masihakan efektif. Hasil penelitian Talibet al., (1998) menunjukkan bahwa korelasi genetik sapi Bali antarabobot umur 120 hari dengan bobot sapih dan bobot setahun maupun dengan bobot lahir dan pertambahan bobot harian relatif cukup baik.

Pada umumnya di Sulawesi Selatan pemeliharaan sapi Bali dipelihara dangan sistem penggembalaan, sehingga performan produksi lebih rendah. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh batas bawah dari performan sapi Bali di NTT.

7

Pemeliharaan intensif terlihat bahwa sapi Bali baik di Bali ataupun di NTT menunjukkan performan yang sama baiknya. Pada pemeliharaan intensif maupun ekstensif sapi Bali menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan khusus tersebut. Hal ini dapat dilihat dari laporan Siregar dkk. (2000) bahwa walaupun sapi Bali di NTT berukuran kecil tetapi mempunyai body condition score yang baik, artinya sapi-sapi tersebut tidak kurus. Kemampuan adaptasi ini merupakan salah satu keunggulan sapi Bali tetapi juga sekaligus merupakan kelemahannya karena bilamana lingkungan hidupnya kurang baik (pakan jelek) adaptasi sapi Bali adalah dengan menurunkan ukuran tubuh. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Performan produksi sapi Bali pada tiga wilayah sumber bibit di Indonesia

Status Sulawesi NTT Bali Pustaka*)

Selatan

Bobot lahir (kg) 12-13 10,5-15 16-18 1,2,3 Bobot 120 hari (kg) 40 43-49 70 4,5,7 Bobot 205 hari (kg) 70-75 67-89 82-94 1,5,6, Bobot 365 hari (kg) 105-112 105-130 137 1,5,6, Bobot melahirkan, umur 30 bulan(kg) 180 190 236 1,5,6 Bobot dewasa, umur 5 th (kg) 280 295-478 329 1,6,7 Persentase karkas % 45-47 47-49 56-57 6,7,8

*) 1. Pane, 1990; 2. Talibet al., 2002; 3. Wirdahayati dan Bamualim,1990; 4. Talibet al., 1999; 5. Siregar dkk., 1985; 6. Talibet al., 1998; 7. Bakryet. al., 1994; 8. Djagra dan Budiarta, 1990;

Devendra et al.,(1973) menyatakan bahwa calving interval pada sapi Bali tercatat cukup bervariasi dari 401 - 495 hari yang diakibatkan oleh perubahan management, status nutrisi atau kondisi tubuh, status pekerja dan karakteristik penyesuaian terhadap lingkungan yang spesifik. Pada pemeliharaan tradisional calving interval sekitar 400 hari adalah cukup baik, 410 - 450 kurang baik dan lebih dari itu adalah terlalu merugikan. Tetapi pada sapi Bali yang siklus

8

reproduksinya masih cukup baik pada kondisi yang tidak terlalu jelek, seharusnya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Siklus Berahi Setelah Melahirkan pada Sapi Bali Induk

Estrus atau berahi adalah keadaan fisiologi hewan betina yang siap menerima

perkawinan dengan jantan. Penentuan siklus estrus, lama periode estrus dan waktu inseminasi dapat diketahui berdasarkan pada perubahan tingkah laku (Mauget,et al., 2007). Efisiensi reproduksi sangat ditentukan oleh campur tangan manusia yang berperan sebagai pengatur berbagai unsur penunjang keberhasilan reproduksi seperti pakan, pencatatan, kesehatan, serta fertilitas jantan dan betina. Pengaruh yang menonjol dari defisiensi pakan yaitu terganggunya aktivitas siklus reproduksi, seperti berahi tenang, kelainan ovulasi, kegagalan konsepsi, dan kematian embrio.

Penampilan produktivitas dan reproduktivitas sapi Bali sangat tinggi. Sapi Bali dilaporkan sebagai sapi yang paling superior dalam hal fertilitas dan angka konsepsi (Toelihere, 2002). Darmadja (1980) melaporkan bahwa angka fertilitas sapi Bali berkisar antara 83-86 %.

McCOol (1992), mengatakan bahwa hal yang spesifik dari sapi Bali ini yaitu kembalinya aktivitas ovarium yang sangat dini, yaitu pada hari ke-23. Umumnya sapi-sapi membutuhkan selang waktu untuk terjadinya involusi (mengecilnya kembali rahim setelah persalinan) pada rahim yang ditandai dengan mengkerutnya rahim ke ukuran semula yang membutuhkan waktu sekitar satu bulan, sedangkan aktivitas ovarium baru dimulai sesudahnya.

9

Peran Nutrisi Terhadap Reproduksi Sapi Bali Induk

Nutrisi adalah salah satu faktor lingkungan yang menentukan perkembangan organ reproduksi utamanya di fase prepubertas maupun pada induk setelah melahirkan. Sapi muda biasanya lebih sensitif terhadap pengaruh pakan dibandingkan sapi dewasa, sebab sapi muda dalam masa pertumbuhan (Feradis, 2010). Kadarsih (2003) menyebutkan bahwa penampilan produksi dan reproduksi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor genetik dengan perbandingan 60:40. Aspek lingkungan yang banyak dilaporkan adalah masalah pakan (Abdelgadir,et al., 2010; Noguiera, 2004; Son, et al,. 2001; danShehu, et al., 2008).

McCOol (1992), menyatakan bahwa peranan pakan dalam menjamin berlangsungnya suatu siklus yang normal yang paling utama adalah hubungannya dengan terjadinya lonjakan produksi LH yang diikuti dengan ovulasi. Status pakan yang kurang baik yang tergambarkan dengan kondisi tubuh yang jelek umumnya akan mengakibatkan perpanjangan status setelah melahirkan anoestrus yang ditandai dengan panjangnya calving interval sebagai akibat tidak terjadinya lonjakan LH. Hal lainnya yang dapat mengakibatkan panjangnya calving interval ini adalah jumlah service perconception yang tinggi (untuk IB), gagalnya implantasi sebagai akibat dari kurang baiknya fungsi Corpus Luteum (CL) yang ditandai dengan terjadinya short oestrus ataupun penyakit. Terdapat indikasi bahwa sapi Bali pada kondisi tertentu lebih memfokuskan untuk terjadinya berahi kembali setelah melahirkan melalui penghambatan produksi susu, pengurangan kontak anak-induk sehingga terjadi pengorbanan kepentingan anaknya.

10

Keadaan anestrus (tidak menunjukkan gejala berahi) sering terjadi pada sapi yang kekurangan pakan. Tingkat energi yang rendah menyebabkan ovarium tidak aktif (Laing, 1970), dan keterlambatan pubertas (Arthur, 1975). Biasanya keadaan yang terakhir ditemukan pada sapi dara yang sudah cukup umur tetapi belum mencapai dewasa kelamin. Dalam hal ini ovariumnya masih dapat diharapkan tumbuh normal kembali dengan perbaikan pakan (Robert, 1971).

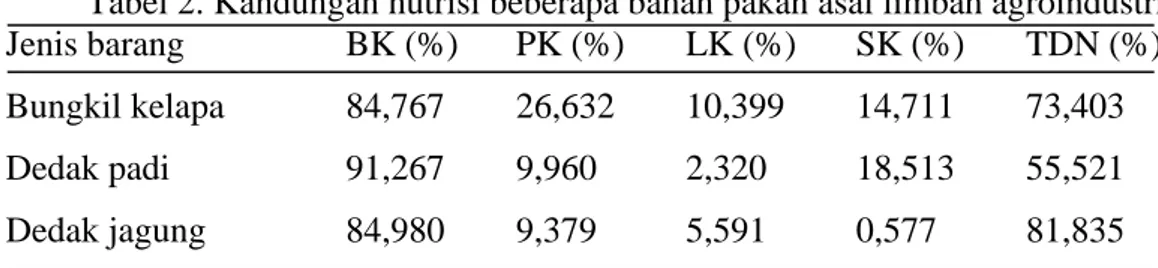

Menurut Wahyono dkk, (2003) menjelaskan bahwa dalam pembuatan pakan lengkap diperhitungkan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan penyusun dan tingkat kebutuhan nutrisi dari ternak yang diberi pakan. Komposisi nutrisi untuk sapi penggemukan akan berbeda dengan pembibitan. Sebagai acuan dalam memformulasikan bahan pakan dari limbah pertanian dan perkebunan dan agroindustri adalah imbangan serat kasar dan protein. Adapun kandungan nutrisi beberapa bahan pakan asal limbah agroindustri dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Kandungan nutrisi beberapa bahan pakan asal limbah agroindustri Jenis barang BK (%) PK (%) LK (%) SK (%) TDN (%) Bungkil kelapa 84,767 26,632 10,399 14,711 73,403 Dedak padi 91,267 9,960 2,320 18,513 55,521 Dedak jagung 84,980 9,379 5,591 0,577 81,835

Hubungan protein terhadap reproduksi ternak

Protein merupakan salah satu unsur nutrisi yang dibutuhkan ternak untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan produksi (Tillman dkk, 1991). Kebutuhan sapi akan protein semakin naik seiring kenaikan bobot badan (Kartadisastra, 1997). Proses produksi protein mikroba diawali dengan proses hidrolisis seluruh protein dalam pakan oleh mikroba rumen. Proses hidrolisa protein menjadi asam amino diikuti oleh proses deaminasi untuk membentuk

11

amonia, kemudian amonia yang dibebaskan akan digunakan untuk produksi protein mikroba bersama sumber energi. Menurut Bossis et al., (1999); dan Butler (2000), konsumsi energi meningkatkan glukosa darah dan insulin yang dapat meningkatkan getaran sekresi LH dan memperbaiki tanggap ovarium terhadap stimulasi LH.

Peningkatan daya cerna protein kasar yang terjadi akibat penambahan jumlah pemberian konsentrat disebabkan karena konsentrat dapat menyediakan protein yang lebih banyak yang diperlukan dalam pertumbuhan mikroba rumen,di dalam rumen protein akan dihidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan mikroba, dan oligopeptida ini dihidrolisa menjadi asam-asam amino (Arora, 1989).

Menurut Crouse et al. (1978); Owenand Goetsch, (1988); dan Belanger, (2001), energi yang cukup dalam pakan akan menaikkan penggunaan nitrogen makanan untuk sintesis dan penempatan protein tubuh. Sintesis protein dalam tubuh akan mendorong pertumbuhan pada tubuh ternak, yang ditunjukkan oleh pertambahan bobot badan. Pemenuhan kebutuhan protein pada ruminansia perlu memperhitungkan jumlah protein pakan yang dapat didegradasi di dalam rumen. Derajat ketahanan protein pakan terhadap degradasi oleh mikroba di dalam rumen sangat beragam (Puastuti, 2013).

Kebutuhan protein hewan tergantung pada status fisiologi dan tingkat produksi.Peningkatan daya cerna protein kasar yang terjadi akibat penambahan jumlah pemberian konsentrat disebabkan karena konsentrat dapat menyediakan protein yang lebih banyak yang diperlukan dalam pertumbuhan mikroba rumen. Menurut Arora (1995) bahwa di dalam rumen protein akan dihidrolisa menjadi

12

oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan mikroba, dan oligopeptida ini dihidrolisa menjadi asam-asam amino. Metabolisme protein tidak secara langsung terlibat dalam memproduksi energi, tetapi metabolisme protein terlibat dalam produksi enzim, hormon, komponen struktural dan protein darah dari sel-sel badan dan jaringan. Sintesis sel dari protein dipenuhi dengan memanfaatkan asam amino yang tersedia untuk pembentukan polipeptida (Frandson, 1996).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternak yang diberi asupan pakan dengan kecukupan energi dan protein menyebabkan ternak cepat tumbuh dan memperlihatkan gejala berahi yang normal (Son et al., 2001; Romano et al. 2005). Hal ini dibuktikan pada penelitian sapi di Nigeria Utara bahwa penambahan konsentrat kaya akan protein dan karbohidrat serta campuran mineral memperlihatkan masak kelamin dan kebuntingan lebih cepat dibandingkan sapi yang tidak mendapatkan tambahan energi (Yendraliza, 2013).

Pemberian makanan dengan level rendah pada sapi induk, akan menganggu pertumbuhan sapi induk dan mengalami kesulitan dalam melahirkan. Pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi hewan betina dapat terhambat karna kekurangan makanan tanpa membedakan apakah karena tingkatan rendah energi, protein, mineral atau vitamin (Salisbury dan Vandemark, 1985).

Ternak ruminansia mampu mengurangi kehilangan protein dengan mendaur ulang urea, suatu produk metabolisme protein yang secara normal dieksresikan. Sebagian besar urea dapat didaur ulang ke rumen saat pakan rendah nitrogen. Surplus asam amino akan di deaminasi dan nitrogen diekskresikan melalui hati dan ginjal, dan dikeluarkan dalam urin. Kelebihan ammonia

13

adalah dikonjugasi ke urea dan kemudian diekresikan, oleh karena itu level urea tinggi adalah konsisten dengan kelebihan protein intake(Boland, et al., 2001).

Protein intake rendah dapat mengurangi tingkah laku estrus atau disebut silent heat dan dapat mengurangi ketepatan konsepsi pada sapi pedaging. Yendraliza, (2013) menyatakan bahwa pakan DUP (digestible undegradable protein) atau pakan yang rendah energi dapat berpengaruh terhadap produksi susu. Hal ini juga dapat menyebabkan ternak mengalami difisit keseimbangan energy. Sinclairet al., (1994) menyatakan bahwa peningkatan yang DUP tinggi berlawanan dengan DUP rendah pada sapi menyusui dengan kondisi tubuh rendah saat kawin. DUP ini sangat berpengaruh terhadap siklus estrus dan estrus pertama setelah melahirkan. Lucy et al., (1992), menambahkan bahwa Efek terhadap sekresi LH belum dapat dideteksi, kondisi kurang nutrisi pertumbuhan folikel lambat pada sapi perah setelah melahirkan.

Hubungan antara jumlah protein kasar dan timbulnya estrus postpartus dikemukakan oleh Sasser, et al. (1988) bahwa perpanjangan timbulnya estrus postpartus terjadi pada sapi yang diberi pakan dengan defesiensi protein kasar (0,32kg/ekor/hari) dibandingkan dengan kelompok sapi yang diberi pakan dengan protein kasar yang cukup (0,96kg/ekor/hari). Kebutuhan protein kasar dalam pakan untuk kebutuhan reproduksi yang normal adalah 13-20%. Kekurangan non protein nitrogen dan rumen digestible protein pada masa akhir kebuntingan sampai awal laktasi mempunyai efek yang sama dengan kekurangan pakan. Hal ini akan menyebabkan produksi LH dan FSH menurun sehingga proses pematangan folikel tertunda.

14

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 hingga Januari 2016, bertempat di Desa Mattirowalie, Kecamatan Taneteriaja, Kabupaten Barru.

Materi Penelitian

Peralatan yang akan digunakan adalah alat pencampur pakan, parang, sabit, gerobak sorong, mesin leaf chopper, tempat pakan, tempat minum, timbangan elektrik khusus ternak, sepatu boot, sarung tangan, dan alat tulis menulis.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi Bali induk yang berumur antara 4-10 tahun dan usia pascamelahirkan induk antara 2-5 bulan berjumlah 36 ekor untuk perlakuan dan 10 ekor untuk kontrol (tidak diberikan perlakuan), maka total keseluruhan sebanyak 46 ekor milik peternakan rakyat yang dipelihara secara semi-intensif. Setiap perlakuan menggunakan 12 ekor (R1, R2, dan R3) dan 10 ekor (R0) sapi Bali induk yang dikelompokkan secara acak. Pakan sapi Bali terdiri atas jerami, dan konsentrat berupa: dedak jagung, dedak padi, bungkil kelapa, urea ,cattle mix danmineral, yang diberikan pada pagi hari. Air minum diberikan secara ad libitum.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara experiment dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, pada perlakuan R1, R2, dan R3 sebanyak12 kali ulangan sedangkan untuk perlakuan kontrol (R0) sebanyak 10 kali ulangan, maka total sapi Bali Induk yang digunakan adalah sebanyak 46 ekor.

15

Perlakuan yang akan diterapkan adalah tiga model pemberian pakan yaitu : R0 = Kontrol R2 = Jerami + Konsentrat 1 kg (PK 12%) R1 = Jerami + Konsentart 1 kg R3 = Jerami + Konsentrat 1 kg (PK 14 %)

(PK 10 %)

Prosedur Penelitian a. PenangananTernak

Ternak yang diseleksi akan melalui penanganan ternak terlebih dahulu, seperti pemberian vitamin dan antibiotik, selanjutnya dilakukan pengukuran tubuh ternak yang terdiri dari pengukuran tinggi pundak, pengukuran lingkar dada, dan penimbangan berat badan.

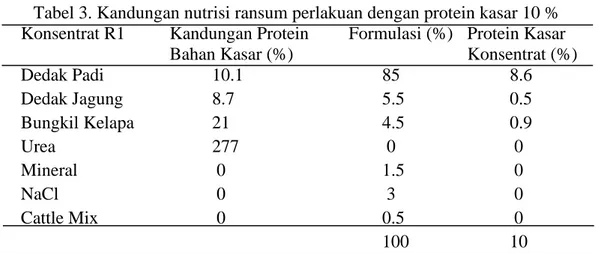

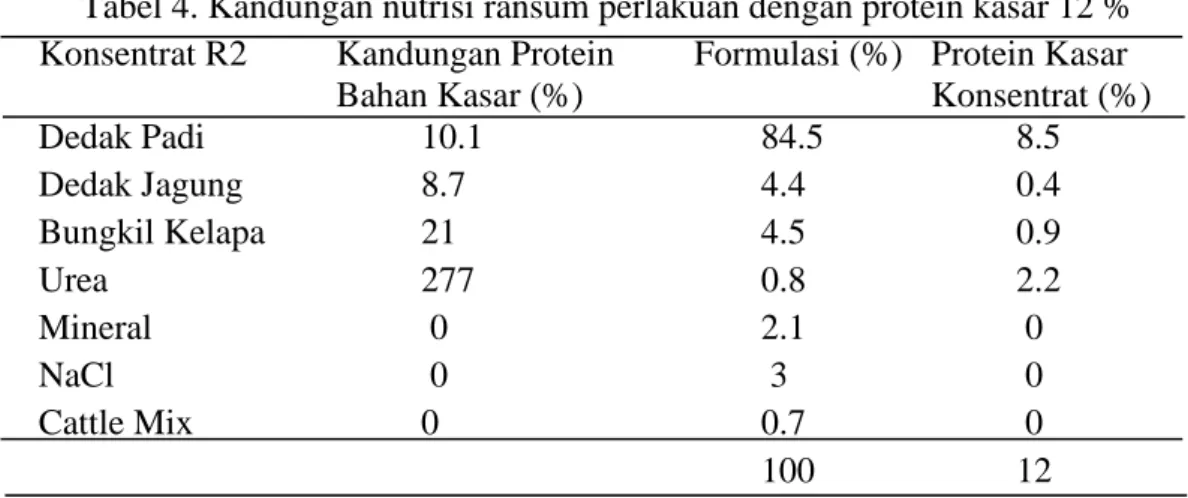

b. Pakan

Pemberian pakan dilakukan kepada masing-masing ternak berdasarkan Perlakuan, pemberian pakan konsentrat dilakukan pada pagi hari sedangkan pemberian pakan jerami dan rumput dilakukan pada sore hari. Pada perlakuan R1 masing-masing ternak diberi pakan hijauan + Konsentrat 1 kg (PK 10%), perlakuan R2 masing-masing ternak diberi pakan hijauan + Konsentrat 1 kg ( PK 12%) dan perlakuan R3 masing-masing ternak diberi pakan hijauan + Konsentrat 1 kg ( PK 14%). Pemberian air dilakukan secara ad libitum.

Tabel 3. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 10 % Konsentrat R1 Kandungan Protein Formulasi (%) Protein Kasar

Bahan Kasar (%) Konsentrat (%)

Dedak Padi 10.1 85 8.6 Dedak Jagung 8.7 5.5 0.5 Bungkil Kelapa 21 4.5 0.9 Urea 277 0 0 Mineral 0 1.5 0 NaCl 0 3 0 Cattle Mix 0 0.5 0 100 10

16

Tabel 4. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 12 % Konsentrat R2 Kandungan Protein Formulasi (%) Protein Kasar

Bahan Kasar (%) Konsentrat (%)

Dedak Padi 10.1 84.5 8.5 Dedak Jagung 8.7 4.4 0.4 Bungkil Kelapa 21 4.5 0.9 Urea 277 0.8 2.2 Mineral 0 2.1 0 NaCl 0 3 0 Cattle Mix 0 0.7 0 100 12

Tabel 5. Kandungan nutrisi ransum perlakuan dengan protein kasar 14 % Konsentrat R1 Kandungan Protein Formulasi (%) Protein Kasar

Bahan Kasar (%) Konsentrat (%)

Dedak Padi 10.1 83 8.4 Dedak Jagung 8.7 6 0.5 Bungkil Kelapa 21 4.5 0.9 Urea 277 1.5 4.2 Mineral 0 1.5 0 NaCl 0 3 0 Cattle Mix 0 0.5 0 100 14 c. Pengamatan

Pengamatan terhadap sapi Bali induk meliputi kecepatan berahi, dan intensitas berahi. Pengamatan dilakukan sepanjang hari selama 3 bulan dengan melihat dan mengamati penampakan ciri-ciri berahi berdasarkan perlakuan (R0, R1, R2, dan R3) pada ternak sapi kemudian dilakukan pencatatan.

17 Parameter yang Diukur

Pada akhir penelitian pengamatan dilakukan dengan mengamati beberapa perubahan antara lain :

1. Kecepatan Berahi (hari)

Kecepatan berahi dapat dilihat dari waktu pertama diberikan pakan, jenis pakan yang diberikan, dan jarak waktu pascamelahirkan (bulan).

2. Intensitas berahi

Intensitas berahi diamati dengan metode Toliehere (1981) dengan melihat dan mengamati penampakan yang timbul pada saat sapi estrus, kemudian memberikan skor terhadap penampakanya. Yusuf (1990), menambahkan bahwa intensitas berahi dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati penampakan yang timbul pada saat sapi berahi, kemudian memberikan skor terhadap penampakanya. Kenampakan sapi yang diamati dengan cara sebagai berikut:

- Intensitas berahi skor 1 diberikan bagi ternak yang memperlihatkan gejala keluar lendir kurang (++), keadaan vulva (bengkak, basah dan merah) kurang jelas (+), nafsu makan tidak tampak menurun (+) dan kurang gelisah serta tidak terlihat gejala menaiki dan diam bila dinaiki oleh sesama ternak betina (-);

- intensitas berahi skor 2 diberikan pada ternak yang memperlihatakan semua gejala berahi diatas dengan simbol (++), termasuk gejala menaiki ternak betina lain bahkan terlihat adanya gejala diam bila dinaiki sesama betina lain dengan intensitas yang dapat mencapai tingkat sedang.

- Sementara intensitas dengan skor 3 (jelas) diberikan bagi ternak sapi betina yang memperlihatkan semua gejala berahi secara jelas (+++).

18 Analisa Data

1. Data kecepatan berahi yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan menggunakan analisis ragam sesuai dengan rancangan acak lengkap (RAL) menggunakan perlakuan dan ulangan Gaspersz, (1991). Model statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Yij = µ + τi + εij i = 1, 2, 3, …i = perlakuan j = 1, 2, 3…j = ulangan Keterangan :

Yij = variabel respon pengamatan

µ = nilai rata – rata perlakuan

τi = pengaruh level protein konsentrat ke-i

εij = Pengaruh galat percobaan dari pemberian pakan ke-i dan ulangan ke-j

2. Data intensitas berahi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil pengamatan di lapangan dianalisis dan dibandingkan dengan hasil penelitian dan referensi pendukung.

19

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecepatan Berahi

Kecepatan timbulnya berahi (hari) yaitu selang waktu dari mulai pemberian pakan sampai timbulnya gejala berahi. Pengamatan kecepatan timbulnya berahi dilakukan setelah pemberian pakan yaitu pada saat timbulnya berahi dengan mengamati gejala berahi. Kecepatan timbulnya berahi pada berbagai perlakuan dengan pemberian konsentrat level protein yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 6.

Table 6. Kecepatan berahi dengan level protein konsentrat yang berbeda.

Perlakuan

Parameter

Kecepatan Berahi (Hari) Range R0 R1 0a 35b ± (15,89SD) (18-62) R2 29b ± ( 7,98 SD) (21-43) R3 31b ± (10,19 SD) (17-45)

Keterangan: Superskrip pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh sangat nyata (P<0,01), sedangkan pada perlakuan pemberian konsentrat dengan level protein yang berbeda tidak

menunjukkan pengaruh nyata.

Hasil analisis pada penelitian ini,sapi Bali induk yang diberi perlakuan (R1, R2, dan R3) menimbulkan gejala berahi dibandingkan perlakuan kontrol (R0) meskipun perlakuan (R1, R2, dan R3) tidak berbeda nyata. Hal ini membuktikan bahwa pemberian konsentrat dengan level protein 10-14% pada sapi Bali menimbulkan perubahan status reproduksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi reproduksi induk adalah ketersedian protein yang cukup sebagai sumber nutrisi, sehingga dapat mempengaruhi kecepatan berahi sapi Bali induk untuk kebutuhan fungsional reproduksi. Hubungan antara jumlah protein kasar dan timbulnya estrus postpartus telah dikemukakan oleh Sasser, et al. (1988) bahwa perpanjangan timbulnya estrus postpartus terjadi pada sapi yang

20

diberi pakan dengan defesiensi protein kasar (0,32kg/ekor/hari) dibandingkan dengan kelompok sapi yang diberi pakan dengan protein kasar yang cukup (0,96kg/ekor/hari).Kebutuhan protein kasar dalam pakan untuk kebutuhan reproduksi yang normal adalah 13-20%. Kartadisastra, (1997) berpendapat bahwa Kebutuhan sapi akan protein semakin naik seiring kenaikan bobot badan.

Yendraliza, (2013) menyatakan bahwa perkembangan organ reproduksi sangat tergantung oleh kemampuan fungsi endokrin dalam memproduksi hormon-hormon reproduksi sehingga ketersediaan nutrisi mempengaruhi fungsional tubuh secara menyeluruh. Protein sebagai sumber nutrisi mempengaruhi fungsi otak sebagai pusat rangsangan yang menjadi faktor pelepas hormon reproduksi. Hal ini sejalan dengan Diskin, et al. (2003), yang menyatakan bahwa efek nutrisi secara langsung memberikan pengaruh pada GnRH di hipotalamus atau sekresi gonadotrophin di pituitary .

Menurut Son et al. (2001) dan Romano et al. (2005), ternak yang diberi asupan pakan dengan kecukupan energi dan protein menyebabkan ternak cepat tumbuh dan memperlihatkan gejala berahi yang normal. Berdasarkan hasil analisa di atas didapatkan bahwa pemberian PK (protein kasar) 10 %, PK 12 % dan PK 14 %, kurang memperlihatkan perbedaan yang nyata (P>0,05) melalui pemberian pakan yang berbeda. Toelihere, (1979) menyatakan bahwa pada sapi potong yang mengalami penurunan tingkatan makanan umumnya memperlambat timbulnya berahi, sedangkan tingkatan makanan yang tinggi dapat mempercepat Berahi. Kekurangan makanan secara tidak langsung mempengaruhi fungsi hormon dan menyebabkan gangguan reproduksi yang ditandai dengan organ reproduksi yang tidak sempurna dan tidak berkembangnya folikel sehingga tidak memperlihatkan

21

gejala berahi atau silent heat. Feradis (2010) menambahkan bahwa tingkatan makanan mempengaruhi sintesa maupun pelepasan hormon dari kelenjar-kelenjar endokrin, sehingga status nutrisi pada sapi mempengaruhi perkembangan folikel dan kapasitas ovulasi.

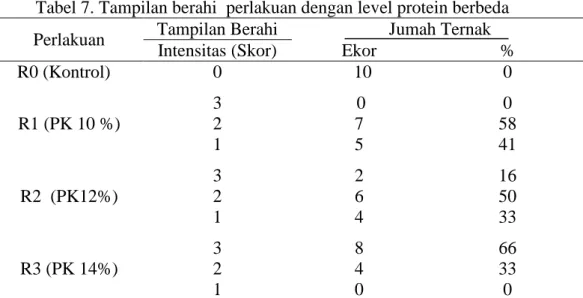

Intensitas Berahi

Tampilan gejala berahi dan intensitas berahi dari sapi-sapi betina yang diamati dalam penelitian ini, nampaknya sangat berbeda antar kelompok perlakuan (Tabel 7). Gejala berahi yang umumnya terlihat adalah gejala keluarnya lendir, perubahan kondisi vulva (merah, bengkak dan basah), gelisah dan nafsu makan menurun, menaiki dan diam ketika dinaiki. Tidak semua ternak yang berahi dapat memperlihatkan semua gejala berahi dengan intensitas atau tingkatan yang sama. Untuk membandingkan tingkat intensitas berahi ini ditentukanlah skor intensitas berahi 1 s/d 3, yaknii skor 1 (berahi kurang jelas), skor 2 (berahi yang intensitasnya sedang) dan skor 3 (berahi dengan intensitas jelas) (Yusuf, 1990).

Tabel 7. Tampilan berahi perlakuan dengan level protein berbeda

Perlakuan Tampilan Berahi Jumah Ternak

Intensitas (Skor) Ekor %

R0 (Kontrol) R1 (PK 10 %) 0 3 2 1 10 0 7 5 0 0 58 41 R2 (PK12%) 3 2 1 2 6 4 16 50 33 R3 (PK 14%) 3 2 1 8 4 0 66 33 0

Keterangan : Skor 3 (Berahi dengan intensitas jelas); Skor 2 (Berahi dengan intensitas sedang); Skor 1 (Berahi dengan intensitas kurang jelas)

22

Hasil penelitian menunjukkan bahwa R0 (kontrol) tidak meperlihtkan intensitas berahi karena semua induk tidak mengalami berahi pada perlakuan ini, sedangkan tingkat intensitas berahi pada ketiga perlakuan pakan dengan intensitas berahi jelas (skor 3), yakni 0 %, 16,66 % dan 66,66 % berturut-turut untuk perlakuan R1, R2 dan R3. Intensitas berahi yang sangat jelas pada R3 diduga karena terjadinya sekresi FSH konsentrasi tinggi sehingga folikulogenesis berlangsung baik.Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternak yang diberi asupan pakan dengan kecukupan energi dan protein menyebabkan ternak cepat tumbuh dan memperlihatkan gejala berahi yang normal (Son et al., 2001; Romano et al. 2005).

Pengamatan berahi, tampak sapi Bali induk pada perlakuan R3 dengan PK14% memperlihatkan tanda-tanda berahi sangat jelas yaitu bagian vulva terdapat lendir yang menggantung, transparan, ketika diraba terasa hangat dan bewarna kemerahan serta bengkak, ternak terlihat gelisah, menurunnya nafsu makan dan sering melenguh, tingkah laku terlihat jelas serta ternak saling menaiki sesama betina dan diam ketika dinaiki. Hal ini sesuai dengan pendapat Partodihardjo (1992), yang menyatakan Ciri dari berahi adalah ternak menjadi gelisah,nafsu makan berkurang, vulva bengkak, keluar lendir dan vulva menjadi kemerahan.Suharto (2003) menambahkan bahwa ternak yang diberikan ransum dengan kualitas yang baik menunjukkan intensitas berahi yang lebih tinggi, dan dapat meningkatkan kejelasan penampilan estrus(kebengkakan labia vulva, suhu vagina, pH lendir serviks, warna mucosavagina dan kelimpahan lendir).

23

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat intensitas berahi sedang (skor 2) berada pada kisaran 58,33 %, 50 %, dan 33,33 % berturut-turut untuk perlakuan R1, R2 dan R3. Sedangkan tingkat intensitas berahi kurang jelas, yaitu 41,66 %, 33,33 % dan 0 % berturut-turut untuk perlakuan R1, R2 dan R3. Rendahnya intensitas berahi bervariasi yang ditandai dengan vulva yang memerah tapi tidak membengkak, lendir dengan konsistensi yang kurang kental dan jumlahnya sedikit serta tingkah laku ternak terlihat gelisah tetapi menolak dinaiki oleh ternak lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Kune dan Solihati (2007) menyatakan bahwa berahi dengan intensitas kurang jelas atau sedang, lebih disebabkan oleh faktor individu yang mungkin lebih berhubungan dengan pola hormonal terutama level hormon estrogen yang berperan dalam merangsang berahi.

Penampilan gejala berahi yang kurang jelas dikarenakan oleh asupan pakan yang kurang memenuhi kebutuhan sehingga mengganggu sintesa dan regulasi hormon-hormon reproduksi yang sangat berperan dalam penampilan gejala berahi. Hal ini didukung oleh Partodihardjo, (1980) bahwa intensitas berahi dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi, maka secara tidak langsung angka intensitas berahi (AIB) juga sangat dipengaruhi oleh status nutrisi ternak itu sendiri.

24

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Suplementasi kosentrat pada ransum basal jerami padi dengan level protein 10-14% (R1, R2, R3) menimbulkan respon berahi, sedangkan pada perlakuan kontrol (R0) tidak menunjukkan respon berahi.

- Intensitas berahi pada perlakuanR3 dengan level protein 14% memperlihatkan intensitas berahi yang jelas dibanding dengan R1 dan R2 dengan level protein 10-12% kurang memperlihatkan intensitas berahi yang jelas.

Saran

Penelitian ini layak untuk diterapkan ke masyarakat, karena dengan pemberian pakan menggunakan suplementasi konsentrat pada ransum basal jerami padi dengan level protein yang cukup pada sapi Bali induk dapat menimbulkan respon berahi dan intensitas berahi yang baik, dibanding dengan hanya diberikan pakan jerami saja.

25

DAFTAR PUSTAKA

Abdelgadir AM, Izeldin A, Babiker, and AE. Eltayeb. 2010. Effect of concentrate supplementation on growth and sexual development of dairy heifers. J Appl Sci Res. 6(3):212- 217.

Abidin, Z. 2002. Penggemukan sapi potong. Agromedia pustaka. Jakarta.

Arora, S.P. 1989. Pencernaan Mikroba Pada Ruminansia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

__________ 1995. Pencernaan Mikroba Pada Ruminansia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Arthur, G. H. 1975. Veterinary reproduction and obstetrics. 4th ed. The english

language book Society and Baillire Tindall. London.

Bakry, W.R., B.M. Christie, A. Muthalib, and K.F. Dowsett. 1994. Productivity of beef cattle in Nusa Tenggara. In CHAPS Book A, Collection of papers from the final seminar of the cattle health and repoductivity survey (CHAPS) held at the disease investigation centre, Denpasar, Bali, 15–17 Mei, p:170.

Batan, I.W. 2006.Sapi Bali dan penyakitnya. Fakultas kedokteran hewan Universitas Udayana. Denpasar Bali.

Belanger, J., 2001. Storey Guide to Raising Dairy Goats. Storey Publishing.North Adam, p: 72-81.

Boland, M.P., Lonergan, P. and D.O. Callaghan.2001. Effect of nutrtion on endocrine parameters, ovarian physiology, and oocyte and embryo development. Theriogenology, 55: 1323-1340.

Bossis, I., R.P. Wettemaann, S.D. Welty, J.A. Vezearra, L.J. Spicer and M.G. Diskin, 1999. Nutritionally Induced an Ovulation in Beef Heifer, Ovarium and Endocrine Functions Preceding Cessation of Ovulation. Journal of Animal Science, 77: 1536-1546.

Butler, W.R. 2000. Nutritional Interaction with Reproductive Performance in Dairy Cattle. Journal of Animal Reproduction Science, 60: 449-457. Crouse, J.D., R.A. Field. J.L. Chant Jr., C.L. Ferrel, G.M. Smith and V.L.

Harrison, 1978. The Effect of Dietary Energy Intake on Carcass Composition and Palatability of Different Weight Carcass from Ewe and Ram.J. Anim. Sci., 47: 1207-1218.

Darmadja, S.D.N.D. 1980. Setengah Abad Peternakan Sapi Tradisional dalam Ekosistem Pertanian di Bali. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung.

26

Devendra, C., T. Lee Kok Choo and M. Phatmasingham. 1973. The productivity of Bali cattle in Malaysia.

Diskin, M.G., Mackey, Roche J.F. and Sreenan J.M. 2003. Effects of nutrition and metabolic status on circulating hormones and ovarian follicle development in cattle. Anim. Reprod. Sci. 78: 345 – 370.

Djagra, I.B. dan I.G.K. Budiarta. 1990. Hubungan antara berat badan kosong dengan berat karkas sapi Bali. Seminar Nasional Sapi Bali, Denpasar, 22-23 Sep. Fapet-Udayana.

Feradis, M.P. 2010. Reproduksi Ternak. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Frandson, R.D. 1996. Anatomi dan Fisiologi Ternak.Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Galina, C .S . and G .H . Arthur. 1989. Review of cattle reproduction in the tropics . Part 3 . Puerperium . Animal BreedingAbstracts 57 : 11 : 899. Gaspersz, 1991. Metode Perancangan Percobaan, Terjemahan CV. Armico,

Bandung.

Handiwirawan, E., dan Subandriyo. 2004. Potensi dan keragaman sumberdaya genetik sapi Bali. Wartazoa 14(3):107-115.

Herweijer, C.H. 1947. De ontwikkeling der Runderteelt in Zuid Celebes en de megelijkheit tot het stichten van Ranch Bedrijven. Hemera Zoa56: 222. Kadarsih, S. 2003. Peranan ukuran tubuh terhadap bobot badan sapi Bali di

propinsi Bengkulu. Jurnal Penelitian Unib 9 (1): 45-48.

Kartadisastra, H. R. 1997. Penyediaan dan Pengelolaan Pakan Ternak Ruminansia. Kanisius. Yogyakarta.

Kune, P. Dan N. Solihati. 2007. Tampilan Berahi dan Tingkat Kesuburan Sapi BaliTimor Yang Diinseminasi. Jurnal Ilmu Ternak 7(1): 1-5

Laing, J. A. 1970. Fertility and fertility In the domestic animal. 2nd Ed. Balilire Tindal and Cassel, London; 397-401.

Lucy, M.C., Beck., J., Staples, C.R., Head, H.H., de la Sota, R.L. and W.W.Thatcher. 1992. Follicular dynamics, plasma metabolites, hormones and Kutubkhanah, insulin-like growth factor 1 (IGF-1) in lactating cows with positive or negative energy balance during the preovulatory period. Reprod., Nutr. Dev., 32: 331-341.

Mauget R., Mauget C., Dubost G., and Charron F. 2007. Non-invasive assessment of reprodukctive status in Chinese water deer (hydropotes inermis): Correlation with sexual behaviour. Mamm. Biol. 72 (2007)1:14-26.

27

McCOol, C. 1992. Buffalo and Bali cattle - exploiting their reproductive behaviour and physiology . Tropical Animal HealthProduction 24: 165 . Nogueira Gp. 2004. Puberty in south American Bos Indicus (Zebu) cattle. Animal

reproduction Science. 82–83: 361–372.

Owen, F.N., and A.L. Goetsch, 1988. Ruminal Fermentation. In: Church (Ed)-The Ruminant Animal. Digestive Physiology and Nutrition. Prentice Hall. New Jersey, p: 145-147.

Pane, I. 1990.Upayameningkatkanmutu genetic sapi Bali diP3Bali.Proc. Seminar NasionalSapi Bali 20–22September.hlm: A42.

Partodihardjo, S. 1980. Imu Reproduksi Hewan. Mutiara, Jakarta

_____________ 1992. Ilmu Reproduksi Hewan. Mutiara Sumber Widya. Jakarta. Puastuti, W. 2013. Protein pakan tahan degradasi rumenuntuk meningkatkan

produksi susu. Semiloka nasional prospek industri sapi Perah menuju perdagangan bebas – 2020.Balai penelitian ternak. Bogor.

Robert, S. J. 1971. Veterinary Obstetries And Genital Disease. Ithaca, New York. Romano MA., Barnabe WH, Silva AEDF, Freitas, and Romano. 2005. The effect

of nutritional level on advancing age at puberty in Nelore heifers. Ambiencia Guarapuava PR. 1:157-167.

Salisbury, G. W. Dan N. L. Vandemark. 1985. Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi. Terjemahan R. Djanuar. FakultasPeternakan UniversitasGadjah Mada.Yogyakarta.

Sasser, R.E., R.J. William, R.C. Bull, C.A. Ruder and D.E Falk 1988. Postpartum reproductive performance in crude protein restricted beef cows. University of Idaho, Moscow. J. Anim. Sci. 66: 3033—3039.

Shehu Dm, Oni Oo, Olorunju Sas, and I. Adeyinka. 2008. Genetic and phenotypic parameters for body weight of Sokoto Gudali (Bokoloji) cattle. Int Jor P App Scs. 2(2):64-67.

Siregar, A.R., C. Talib, P. Sitorus, K. Diwyanto, and U. Kusnadi.1985. Performance sapi Bali di NTT. Kerjasama Balai Penelitian Ternak dan Ditjennak.

___________ Chalijah, M. Sariubang, dan C. Talib. 2000. Penyebab kematian dini pada pedet sapi Bali pada pemeliharaan ekstensif. Kerjasama Balai Penelitian Ternak dan Ditjennak.

28

Sinclair, K.D., Broadbent, P.J. and J.S.M. Hutchinson. 1994. The effect of pre- and post-partum energy and the protein supply on the blood metabolites and reproductive performance of single- and twin-suckling beef cows. Anim. Prod., 59: 391-400.

Son Ch, Kang Hg, and Sh. Kim. 2001. Application of progesterone measurement for age and body weight at puberty, and postpartum anestrus in Korean native cattle. J Vet Med Sci. 63(12):1287-1291.

Suharto, K. 2003. Penampilan Potensi Reproduksi Sapi Perah Frisien HolsteinAkibat Pemberian Kualitas Ransum Berbeda dan Infusi Larutan IodiumPovidon 1% Intra Uterin. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Ternak UniversitasDiponegoro. Semarang.

Talib, C. and A.R. Siregar. 1991. Productivity of Bali cattle in Timor's Savanna. (Produktivitas sapi Bali di Savana, Timor, NTT). In Proc. Improving the Productivity of Animal Husbandry and Fisheries. National Seminar, Diponegoro University. Indonesia. p: 112.

____ C., A. Bamualim, dan G. Hinch. 1998. Factorsinfluencing preweaning and weaning weights of Bali(Bossundaicus) calves. Proc. 6th World Conggres onGenetics Applied to Livestock Production Vol. 23: 141.

___________________ dan A. Pohan. 1999. Problematikapengembangansapi Bali dalampemeliharaan dipadangpenggembalaan. Pros. Seminar NasionalPeternakandanVeteriner, Puslitbangnak, 1−2 Des.1998: 248. ____ C., Chalijah, dan A.R. Siregar. 2002. Progesteronepattern of Bali cattle at

Gowa, South Sulawesi.Inpress.

Tillman A.D., Hartadi H.,Reksohadiprojo S., Prawirokusumo S., dan S. Lebdosoekojo. 1991.Ilmu Makanan Ternak Dasar. Cetakan ke-5. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Toelihere, M.R. 1979. Fisiologi Reproduksi pada ternak, Penerbit Angkasa, Bandung.

_____________ 1981. Fisiologi Reproduksi pada Ternak. Penerbit Angkasa.Bandung.

_____________ 2002. Increasing the success rate and adoption of artificial insemination for genetic improvement of Bali cattle. Workshop on strategies to improvebali Cattle in Eastern Indonesia. Udayana eco lodge Denpasar Bali 4–7 February 2002.

29

Wahyono, D.E., R. Hardianto, C. Anam, D.B.Wijono, T.Purwantodan M. Malik. 2003.Strategi Pemanfaatan Limbah Pertanian dan Agroindustri untukPembuatanPakanLengkapRuminansia.Makalah Seminar NasionalPengembanganSapiPotong, Lembang, Jawa Barat. Pusat Penelitian danPengembanganPeternakan, BadanLitbangPertanian, Bogor. Wattiaux, MA. 1996. Reproduction and GeneticSelection. The Babcock

Institute for InternationalDairy. Research and Development InternationalAgricultural Programs. USA: University ofWisconsin Madison.

Williams, G .L . 1990 . Suckling as a regulator of postpartum rebreeding in cattle : A review. Journal ofAnimal Science 68 : 831 .

Williamson, G dan W. J. A.Payne. 1993. Pengantar peternakan di daerah tropis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Wirdahayati, R.B dan A. Bamualim. 1990. Penampilan Produksi dan Struktur Populasi Ternak Sapi Bali di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Dalam Proseding Seminar Nasionar Sapi Bali. Fakultas Peternakan Udayana. Denpasar. pp:c1-c5.

Yendraliza. 2013. Pengaruh nutrisi dalam pengelolaan reproduksi ternak studiliteratur. Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Yusuf. T. L. 1990. Pengaruh Prostaglandin F2 alfa Gonadotrophin Terhadap Aktivitas Estrus dan Super Ovulasi dalam Rangkaian Kegiatan Transfer Embrio pada Sapi FH, Bali dan PO. Disertasi. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor

30 LAMPIRAN

ANOVA

RESPON_BERAHI

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 8304.286 3 2768.095 23.843 .000

Within Groups 4876.083 42 116.097

Total 13180.370 45

Gambaran Statistik

RESPON_BERAHI

N Mean Std. Deviation Std. Error

95% Confidence Interval for Mean

Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

R0 10 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 R1 12 35.0833 16.60481 4.79340 24.5331 45.6335 18.00 62.00 R2 12 29.9167 7.98246 2.30434 24.8449 34.9885 21.00 43.00 R3 12 31.7500 10.19024 2.94167 25.2754 38.2246 17.00 45.00 Total 46 25.2391 17.11424 2.52336 20.1568 30.3214 .00 62.00 RESPON_BERAHI

Levene Statistic df1 df2 Sig.

31

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Sosialisasi Perencanaan Kegiatan

a. b.

Pemaparan rencana kegiatan di kantor Sesi tanya jawab Desa Mattirowalie

c. d.

Pemaparan metode pemberian pakan Sesi tanya jawab ternak (ransum ternak)

2. Pendataan Ternak

a. b.

32

c. d.

Pendataan kelompok ternak Pendataan kelompok ternak di lapangan

3. Stok pakan konsentrat dan pakan jerami

a. b.

Stok pakan konsentrat Pembagian dan penimbangan pakan konsentrat

c. d. d.

Pembagian pakan konsentrat Stok pakan jerami Ke ketua kelompok

33 4. Pemberian Pakan

a. b.

c. d.

34

RIWAYAT HIDUP

M. Yusuf Budi Santoso, lahir pada tanggal 11 Agustus 1993 di Kancina”a, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Ba’in dan Ibu Najemiati. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar di SD Kancina’a dan lulus pada tahun 2005. Kemudian Penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Pasarwajo dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan sekolah ke SMKN 2 BAU-BAU dan lulus pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Makassar.