STUDI DESKRIPTIF KEMATANGAN SOSIAL ANAK USIA

PRASEKOLAH DI

PLAYGROUP YOGYA KIDS

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Oleh : Ignatia Ria Natalia

009114043

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini

tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan

dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

Matahari tak pernah padam…

Hanya dunialah yang berputar…

Kadang terang, kadang temaram…

ABSTRAK

Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids. Ignatia Ria Natalia

Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kematangan sosial anak usia prasekolah di Playgroup Yogya Kids di Yogyakarta. Kematangan sosial merupakan keadaan anak yang telah memiliki kesiapan untuk menyesuaikan diri pada peraturan serta norma yang ada dalam lingkungannya dan dipengaruhi oleh faktor belajar atau adaptasi sehingga dapat bergaul serta melibatkan diri di dalamnya.

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah murid-murid Playgroup Yogya Kids sejumlah 20 orang dengan rentang usia 3 sampai lebih kurang 4,5 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi yang menggunakan alat check list. Observasi dilakukan oleh 2 orang rater untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif. Untuk melihat konsistensi antara rater 1 dan rater 2 dilakukan uji korelasi dengan menggunakan metode Product Moment dari Pearson dan diperoleh hasil rxy=0,802 dengan p=0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada konsistensi antara kedua rater dalam mengamati perilaku anak-anak.

ABSTRACT

Social Maturity of Preschool Ages at Yogya Kids Playgroup Ignatia Ria Natalia

Faculty of Psychology University of Sanata Dharma

The aim of this research was to show the social maturity at Preschool ages at Yogya Kids Playgroup. Social maturity is a condition of children when they are ready to adapt rules exist in the community and able to get involve in the community activities.

The subject of this research were students of Yogya Kids Playgroup with ages range from 3 to approximately 4.5 years old. The method used for this research was descriptive with check list observation data gathering technique. The observation was done by 2 raters to get more objective result. The correlation technique was used to see the consistency of rater 1 and rater 2 was Pearson Product moment Correlation. It would get rxy=0.802 whits p=0.00. This would show us consistency of 2 raters in observasing children behavior.

The result of validity test on social maturity observational items indicated 37 items failed and 23 was used in the research with reliability coefficient

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang begitu

melimpah, pertolongan serta bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Penulis skripsi berjudul

“

Studi Deskriptif Kematangan Sosial AnakUsia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids, disusun guna melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini

tidak mungkin dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak P. Eddy Suhartanto, S. Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma.

2. Ibu Lusia Pratidarmanastiti, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan sabar membimbing serta

memberi masukan kepada penulis sampai diselesaikannya skripsi ini.

3. Bapak Y. Agung Santoso S. Psi dan Ibu Agnes Indar Etikawati, S. Psi., M. Si., Psi., selaku dosen penguji yang telah memberikan

dukungan dan masukan terhadap kemajuan penelitian saya.

4. Bapak FX. Mudji Trisnowibowo, dan Ibu Lucia Suratmiyati karena

telah menjadi donatur terbesar dalam sejarah pendidikanku, yang tak

pendidikanku dan tetap bangga pada diriku walaupun sering bertanya

“Kamu mau sekolah sampai kapan?” Pak, Bu ini hadiah terbesarku

untuk kalian.

5. Suamiku tercinta, Yoakim Adi Purnianto, yang sudah bersama

penulis selama 6,5 tahun. Terima kasih buat hari-hari indah yang kita

lalui bersama, terima kasih buat pengertian dan cintamu yang luar

biasa sehingga menjadikan penulis selalu bersemangat menggapai hari

depan.

6. Adikku terkasih, Marcellinus Previarinto Nugroho. Terima kasih

buat semua kelucuanmu, keceriaanmu bahkan kenakalanmu yang

membuatku lebih mau mengerti orang lain. Ingat Ri, hidup tak

selamanya indah.

7. Keluarga Yohanes Sutarto; Pakde, Bude, Mbak Yulin, Mas Antok,

Mbah Kakung & Mbah Putri terima kasih telah menjadi keluarga

penulis selama tinggal di Yogyakarta. Terima kasih juga atas segala

fasilitas, dorongan dan cinta kepada penulis.

8. Keluarga besar Yohanes Sunarto di Lembang, terima kasih atas

dukungan, keramahan dan pengertian yang diberikan kepada penulis.

Terima kasih juga telah menerima penulis sebagai anggota keluarga

baru.

9. Para penyemangat jiwa, SEMEDI… :

Putri (terima kasih buat SPSSnya!), Rini (terima kasih buat

lupa tujuan awal kita datang ke Yogya), Icha “Mamih”, Ulin, Vivi

(ayo, ditunggu undangannya). Terima kasih atas hari-hari yang

menakjubkan selama 6 tahun ini; ada tangis, tawa, haru, kekonyolan

dan semua hal aneh yang pernah kita lakukan bersama. Kalian bukan

hanya sahabatku, tapi juga penyemangat jiwaku…

10.Untuk Pangeran para SEMEDI; Ari “Ucup”, Mas Totok, Didi, Mas

Yudi, Jurgen (is that correct, Lin?), Dion, Puspo “Popo”. Terima kasih

sudah menemani Semedi selama berjuang di Yogya dan terima kasih

telah membuat para SEMEDI bahagia.

11.Sahabat para SEMEDI: Ette yang sweet dan Ellen yang ceria (terima

kasih sudah mau direpotkan ya Len), Meta (sudah kepala 2, harus lebih

dewasa lho..), Tessa yang ajaib dan Tante di Warung Rica-Rica, Ridez

juga Kenny, terima kasih untuk kasurnya.

12.Teman- teman kelas A angkatan 2000: Cyria, Ika (terima kasih atas

bantuannya selama ini, sukses terus, Ka!), Niken, Doni “Solo”, Doni

Maradona, Olla, Lintang, Ita, Monic, Anggit, Melanie, Hari, Andre,

Bintoro, Adri, Merdeka, Reni, Pipit, Linggar, Suster dan masih banyak

lagi. Terima kasih buat segala kenangan indah yang pernah kita jalani

bersama, kalian membuat hari-hariku penuh warna. Keep going on,

friends!

13.Teman-teman angkatan ’99: Mbak Onny, Mbak Rani, Mbak Anna,

terima kasih telah banyak membantuku dan membuatku merasa

14.Teman-teman angkatan ’98: Lumowah “Moa” Sebastianus (terima

kasih sudah pernah hadir dan memberi warna pada hidupku), Mas

Radix (maaf kalau salah menulis nama), Mas Dea, Mas Irfan “Ciu”,

Bang Martin, Mas Dili, Mas Lidi, Mbak Kian, Mas Kebo, Mas Anton

“Lampung” dan yang lainnya yang telah banyak membantu penulis

selama menempuh perkuliahan.

15.Teman-teman di TK & Playgroup Yogya Kids. Buat para rekan guru:

Mbak Ella (akhirnya.. S. Psi), Mbak Onny (tetap semangat, Mbak!),

Bu Mamik, Om Lono, Bu Ita (terima kasih buat pengalaman baru), Bu

Lita, dan Om Totok. Terima kasih telah mengajariku untuk menjadi

dewasa. Tidak lupa pula untuk Ibu Selly Sagita, terima kasih untuk

segala kemudahannya.

16. Mas Gandung, Mas Muji, Mas Doni dan Mbak Nanik yang telah

membantu kemudahan administrasi selama penulis menempuh

perkuliahan. Juga untuk special person in Psychology; Pak Gi’ yang

dengan ketulusannya telah membantu penulis dalam banyak hal.

17.Padi, sebagai sumber inspirasi hidup penulis. Terima kasih sudah

menjadi sobat yang paling setia dalam menemani penulis mengerjakan

skripsi, menghibur hati ketika kasih tak sampai, mengingatkan

penulis bahwa selalu ada mahadewi yang menerangi jiwa sehingga

18.Yogyaku, terima kasih atas segala keramahanmu, yang mampu

membantuku menjadi orang yang lebih memaknai hidup. Untukmu

Yogya, sungguh sebuah cinta tanpa akhir…

19.Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

terima kasih banyak atas semuanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih akan membalas budi baik anda

sekalian dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap agar skripsi ini

bermanfaat bagi pembaca yang berminat dan dapat juga sebagai bahan bacaan

untuk penelitian selanjutnya.

Akhir kata penulis terbuka atas semua kritik dan saran yang nantinya

akan semakin mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL……… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………. ii

HALAMAN PENGESAHAN………. iii

HALAMAN PERSEMBAHAN……….. iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA……….. v

ABSTRAK………... vi

ABSTRACK………. vii

KATA PENGANTAR……….. viii

DAFTAR ISI………. xiii

DAFTAR TABEL………. xvi

DAFTAR LAMPIRAN………. xvii

BAB I PENDAHULUAN……… 1

A. Latar belakang ……….. 1

B. Rumusan Masalah………. 5

C. Tujuan Penelitian………... 5

D. Manfaat Penelitian………. 6

BAB II LANDASAN TEORI………... 7

A. Anak prasekolah………. 7

1. Pengertian Kematangan Sosial……… 12

2. Tugas Perkembangan Anak Prasekolah……... 12

3. Kematangan Sosial Anak Prasekolah………... 14

4. Proses Perkembangan Kematangan Sosial Anak Prasekolah……… 15

5. Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Sosial Anak 16 6. Aspek-aspek Kematangan Sosial Anak Prasekolah….. 17

C. Playgroup Yogya Kids………... 26

D. Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids……….. 30

E. Skema……….. 33

BAB III METODE PENELITIAN………... 34

A. Jenis Penelitian………. 34

B. Definisi Operasional………. 34

C. Subyek Penelitian………. 35

D. Metode dan Alat Pengumpul Data……… 35

E. Pertanggung Jawaban Mutu……….. 39

1. Validitas Isi………... 39

2. Seleksi Item………... 40

3. Reliabilitas Item Observasi……… 42

4. Korelasional Antar Rater………... 42

a. Uji Normalitas………. 42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN………. 44

A. Orientasi Kancah Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian…….. 44

1. Orientasi Kancah Penelitian……….. 44

2. Pelaksanaan Penelitian……….. 45

B. Hasil Penelitian……….. 46

Deskripsi Data Penelitian……….. 46

C. Pembahasan………... 48

BAB V PENUTUP……… 52

A. Kesimpulan……… 52

B. Saran……….. 52

DAFTAR TABEL

Halaman

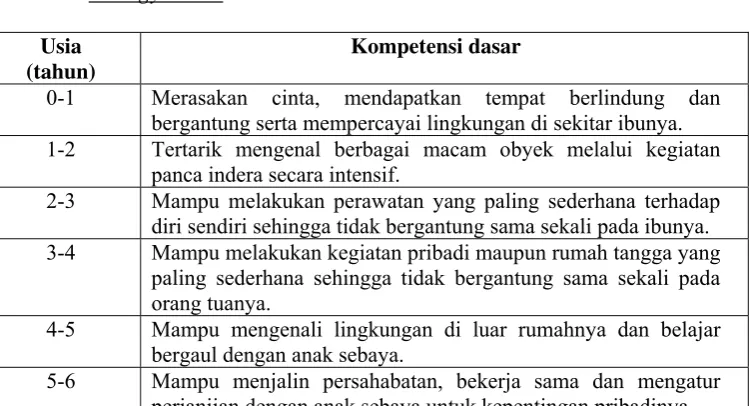

Tabel 1. Ringkasan Dasar Komptensi Anak………. 27

Tabel 2. Contoh Dasar Pengajaran Harian Playgroup Yogya Kids…….. 29

Tabel 3. Daftar perilaku aspek-aspek kematangan sosial………. 36

Tabel 4. Blue Print Check List Kematangan Sosial………. 39

Tabel 5. Butir yang digunakan dan gugur dalam Check List Kematangan Sosial……… 41

Tabel 6. Penyebaran butir-butir pengamatan setelah uji coba…………. 41

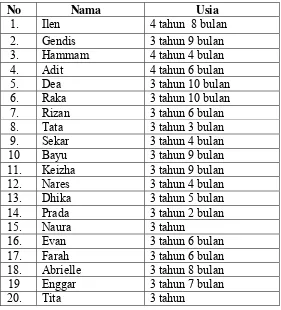

Tabel 7. Daftar Keterangan Subyek Penelitian……… 45

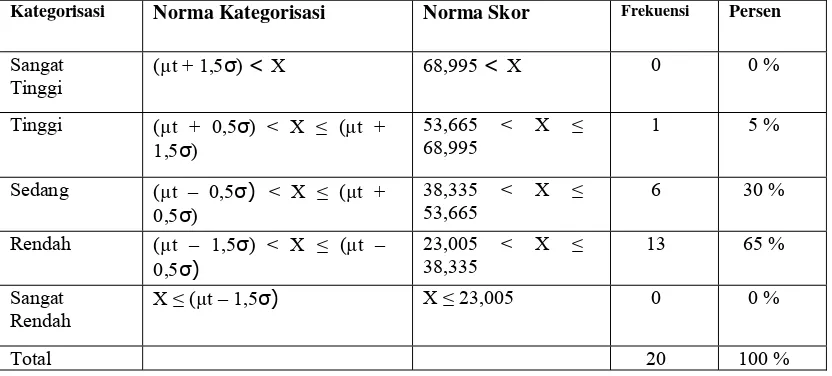

Tabel 8. Kategorisasi Hasil Penelitian………. 46

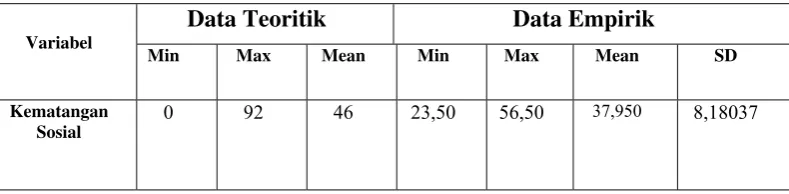

Tabel 9. Deskripsi Data Penelitian………... 47

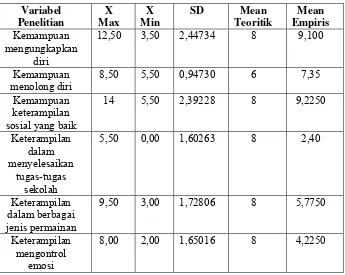

Tabel 10. Perbandingan Hasil Deskripsi Data Penelitian………. 47

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. Check List Pengamatan Try Out……….. 56

B. Data Try Out………... 60

C. Alat Ukur Penelitian………... 80

D. Hasil Penelitian……… 83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap awal tahun ajaran baru, banyak orang tua sibuk mendorong sang balita agar segera masuk sekolah. Ternyata masalah tidak berakhir setelah niatnya kesampaian, karena sang balita kok malah rewel dan nangis terus.. pengasuhnya harus kelihatan olehnya.. kalau tidak, bisa panik… Adapula yang ngadat nggak mau sekolah… Ada pula yang susah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mojok terus dan membisu, kalau didekati guru malah ketakutan… (Rini, 2002)

Banyak orang tua yang bingung menghadapi perubahan sikap

anaknya yang tiba-tiba mogok tidak mau berangkat ke sekolah dengan

berbagai alasan, mulai dari sakit perut, sakit kepala, sakit kaki dan seribu

alasan lainnya. Bagi orang tua yang anaknya masih ada di usia prasekolah,

keadaan ini tentu membuat mereka pusing karena menimbulkan

kebingungan apakah alasan tersebut benar atau hanya dibuat-buat. Orang tua

dihadapkan pada dua pilihan; memaksa anak untuk tetap berangkat sekolah

tapi mereka juga cemas bila nanti anaknya stress, atau tidak memaksa

berangkat sekolah tetapi bagaimana dengan penanaman disiplin sehingga

mereka bingung untuk menentukan sikap (Rini, 2002).

Sesuai dengan kemampuan berdasarkan tahap perkembangan anak,

usia 3-5 tahun sebenarnya merupakan usia yang tepat memasukkan anak ke

playgroup atau TK namun sering kali banyak anak belum mampu

melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungan barunya. Setiap anak

orang tua ketika sekolah namun ada anak yang belum siap. Masalah ini

merupakan masalah yang biasa dialami oleh para orang tua yang akan

memasukkan anaknya ke TK, walaupun hanya sekitar kurang lebih 5-10

persen dari anak-anak usia tersebut yang benar-benar memiliki masalah

penyesuaian diri dengan sekolahnya yang baru setiap tahunnya (Lubis,

2002).

Penyesuaian sosial yang dilakukan anak prasekolah, tidak lagi

terbatas di lingkungan rumah, melainkan juga saat anak di sekolah. Sesuai

tahap perkembangannya, fungsi sekolah taman kanak-kanak adalah untuk

mengembangkan kemampuan sosial dan kemandirian serta

memperkenalkan konsep dasar seperti warna dan bentuk pada anak. Hal

mendasar yang harus dipersiapkan agar anak dapat melakukan penyesuaian

sosial dengan baik di sekolah ialah kematangan fisik, sosial, mental dan

emosi. Khusus mengenai kematangan sosial dapat dilihat dari sikap anak

bersosialisasi dengan lingkungan baru serta kemandirian melakukan tugas

yang diberikan oleh guru (Hurlock, 1991).

Mulai usia prasekolah, seseorang sudah mulai keluar dari lingkungan

keluarga, karena pada saat ini anak sudah mulai mengadakan kontak sosial

yang sebenarnya dan mengadakan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial

menentukan bagaimana seorang anak akan diterima di lingkungannya dan

mempengaruhi pembentukan konsep diri karena pola perilaku dan sikap

yang dibentuk pada masa awal kehidupan cenderung menetap.

akhir masa sekolah ditandai oleh meluasnya lingkungan sosial (Hurlock,

1991).

Anak-anak melepaskan diri dari keluarga, ia makin mendekatkan diri

pada orang-orang lain di samping anggota keluarga. Meluasnya lingkungan

sosial bagi anak menyebabkan anak menjumpai pengaruh-pengaruh yang

ada di luar pengawasan orang tua. Ia bergaul dengan teman-teman, dan ia

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses emansipasi (Monks &

Knoers, 2001). Kebutuhan akan perluasan dunia pergaulan membawa anak

pada peningkatan hubungan dengan teman sebaya. Pemusatan perhatian

terhadap keluarga berkembang ke arah perluasan pergaulan di luar rumah

(Sadarjoen, 2002).

Pada usia antara 3 dan 5 tahun, anak-anak berkembang dari

pemikiran egosentrik ke kepasitas untuk bergaul dengan teman sebayanya.

Kelas playgroup, kelompok bermain atau bahkan taman kanak-kanak akan

memberikan kesempatan anak untuk meluaskan hubungan sosial (Sylva &

Lunt, 1988).

Anak yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik di

kelas prasekolah mempunyai kemungkinan yang jauh lebih baik untuk dapat

melakukan penyesuaian di tingkat berikutnya (Hurlock, 1991). Pada masa

ini sejumlah hubungan yang dilakukan anak dengan anak-anak lain

meningkat dan ini akan menentukan gerak perkembangan sosial mereka.

Anak yang mengikuti pendidikan prasekolah melakukan penyesuaian sosial

pendidikan prasekolah. Alasannya, mereka dipersiapkan secara lebih baik

untuk melakukan partisipasi dalam kelompok dibandingkan dengan anak

lain yang aktivitas sosialnya terbatas dengan anggota keluarga dan

anak-anak dari lingkungan tetangga terdekat saja (Hurlock, 1991).

Hal yang terpenting dalam perkembangan anak antara umur 2 sampai

3 tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Sikap sosial secara umum

adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Sekitar usia 2

atau 3 tahun anak sudah mulai membentuk masyarakat kecil terdiri dari 2

atau 3 orang. Mereka bermain bersama-sama walaupun kelompok itu hanya

dapat bertahan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan semacam

itu anak sudah mulai menghubungkan dirinya dengan suatu masyarakat yang

baru, di dalamnya mulai terjadi perkembangan baru yaitu perkembangan

sosial.

Teman-teman sebaya dalam perkembangan sosial seseorang

sangatlah penting. Hartup (dalam Santrock, 2002) mengatakan bahwa teman

sebaya (peers) ialah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang

lebih sama. Selain itu, pada perkembangan sosial, bermain bersama teman

sebaya membuat kelompok permainan dan berkompetisi antar kelompok

dapat meningkatkan sosialiasi anak

Kematangan sosial pada diri setiap individu sangat penting dalam

perkembangan sosial manusia karena hal ini terkait dengan keberhasilan

bertahan hidup. Sosialisasi dipupuk justru melalui kesempatan bermain

bersama teman sebaya dalam masa kanak-kanak.

Yogya Kids adalah suatu lembaga pendidikan prasekolah yang

memiliki metode pengajaran yang unik yaitu Natural Growth Curriculum

yang membuat siswa lebih aktif untuk belajar mandiri dengan menekankan

keterampilan sosial anak prasekolah di awal-awal pemebelajarannya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana

kematangan sosial pada anak usia prasekolah khususnya di Playgrup Yogya

Kids di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kematangan sosial pada anak usia prasekolah saat belajar

di playgroup, yaitu Playgroup Yogya Kids di Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

kematangan sosial pada anak usia prasekolah saat belajar di Playgroup

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Di bidang Psikologi Perkembangan, penelitian ini bermanfaat untuk

menambah kajian secara empirik tentang kematangan sosial anak usia

prasekolah dalam lingkungan sosialnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi orang tua

Memberi gambaran atau pengetahuan kepada orang tua bahwa

untuk mencapai kesiapan sekolah, para anak usia prasekolah ini

tidak hanya dibekali dengan kemampuan baca-tulis, tetapi ada hal

yang juga penting yaitu kematangan sosial sehingga anak berhasil

melakukan penyesuaian-penyesuaian sosial yang kelak diperlukan

dalam perkembangan kehidupannya.

b. Bagi para guru taman kanak-kanak & playgroup

Memberi pengetahuan yang nyata bagaimana kematangan sosial

yang terjadi pada diri anak-anak didik mereka karena pada masa

prasekolah ini, anak-anak lebih banyak bersosialisasi dengan

lingkungan sekolah mereka. Kemudian dengan adanya

pengetahuan ini diharapkan para guru (bekerja sama dengan orang

tua) bisa mendampingi anak-anak yang mungkin memiliki masalah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak Prasekolah

Hurlock (1991) menyebutkan bahwa para pendidik menyebut

tahun-tahun awal pendidikan di masa kanak-kanak sebagai usia prasekolah. Anak

yang mengikuti taman kanak-kanak juga dinamakan anak-anak prasekolah.

Awal masa kanak-kanak, baik di rumah maupun di lingkungan prasekolah

merupakan masa persiapan.

Berdasarkan tahap perkembangan psikososial menurut Erikson

(dalam Hall & Lindzey, 1993) anak usia prasekolah ini berada pada tahap

Inisiatif versus Rasa Bersalah. Inisiatif bersama-sama dengan otonomi

memberikan suatu kualitas sifat mengejar, merencanakan sesuatu dan meraih

tujuan-tujuan. Bahaya dari tahap ini adalah perasaan bersalah karena

terlampau bergairah memikirkan tujuan, termasuk fantasi genital. Tujuan

adalah nilai yang menonjol pada tahap perkembangan ini. Kegiatan utama

anak dalam tahap ini adalah bermain dan tujuan tumbuh dari kegiatan

bermainnya, eksplorasi-eksplorasinya, usaha-usaha dan

kegagalan-kegagalannya serta eksperimentasinya dengan alat-alat permainannya. Masa

bermain ini bercirikan ritualisasi dramatik. Anak secara aktif berpartisipasi

dalam kegiatan bermain, memakai pakaian, meniru kepribadian-kepribadian

orang dewasa dan berpuara-pura menjadi apa saja dari seekor anjing sampai

unik, dan anak-anak kecil paling baik belajar melalui pengalaman tangan

pertama (langsung) dengan manusia dan benda-benda. Kegiatan bermain

sangat penting dalam perkembangan total anak (Santrock, 2002).

Secara umum, menurut Piaget (dalam Santrock, 2002), anak

prasekolah berada pada tahap praoperasional, yaitu; anak-anak berada pada

tahap kemampuan awal untuk merekonstruksi pada tingkat pemikiran apa

yang telah dilakukan di dalam perilaku. Anak-anak juga masih berada pada

tahap subtahap fungsi simbolis yaitu; pemikiran praoperasional yang terjadi

kira-kira pada usia 2-4 tahun. Pada subtahap ini, anak membayangkan secara

mental suatu obyek yang tidak ada. Kemampuan berpikir simbolis semacam

itu disebut fungsi simbolisdan kemampuan itu mengembangkan secara cepat

dunia mental anak.

Tahap praoperasional ini ditegaskan kembali oleh Monks (2001)

yang menurutnya, berdasarkan perkembangan kognitif, anak usia prasekolah

juga berada pada tahap praoperasional. Pada tahap ini, anak mulai

melakukan penggunaan bahasa yang sistematis, permainan simbol, imitasi

(tidak langsung) serta bayangan dalam mental. Semua proses ini

menunjukkan bahwa anak sudah mampu untuk melakukan tingkah laku

simbolis. Anak tidak lagi mereaksi begitu saja terhadap stimulus-stimulus

melainkan nampak ada suatu aktivitas internal, cara berpikir

praoperasionalnya pun masih sangat egosentris. Anak belum mampu (secara

persepsual, emosional-motivasional dan konsepsual) untuk mengambil

sana ada 3 bendera; berwarna merah, putih dan biru berjajaran. Bila anak

diminta untuk menyebutkan urutan mobil tadi dari sudut pandangan orang

lain yang berdiri di seberang sebaliknya, maka ia akan menjawab dari sudut

persepektifnya sendiri.

Dari anak umur 2 sampai 6 tahun, anak belajar melakukan hubungan

sosial dan bergaul dengan orang di luar lingkungan rumah, terutama dengan

anak-anak yang umurnya sebaya. Mereka belajar menyesuaikan diri dan

bekerja sama dalam kegiatan bermain. Studi lanjutan tentang kelompok anak

melaporkan bahwa sikap dan perilaku sosial yang terbentuk pada usia dini

biasanya menetap dan hanya mengalami sedikit perubahan (Hurlock, 1991).

Menurut Hurlock (1991) masa kanak-kanak awal sering disebut “usia

prageng” (pregang age). Pada masa ini sejumlah hubungan yang dilakukan

anak dengan anak-anak lain meningkat dan ini sebagian menentukan

bagaimana gerak maju dan perkembangan sosial mereka. Anak-anak yang

mengikuti pendidikan prasekolah; misalnya pendidikan untuk anak sebelum

taman kanak-kanak (nursery school), pusat pengasuhan anak pada siang hari

(day care centre), atau taman kanak-kanak (kindergarten), biasanya

mempunyai sejumlah besar hubungan sosial yang telah ditentukan dengan

anak-anak yang umurnya sebaya. Anak yang mengikuti pendidikan

prasekolah melakukan penyesuaian sosial yang lebih baik dibandingkan

anak-anak lain yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah. Alasannya

adalah mereka dipersiapkan secara lebih baik untuk melakukan partisipasi

sosialnya terbatas dengan anggota keluarga dan anak-anak dari lingkungan

tetangga terdekat.

Berikut ini beberapa karakteristik perilaku dari anak prasekolah

(Santrock, 2002):

a. Memiliki pemikiran yang lebih simbolis daripada pemikiran

sensorimotorik. Anak prasekolah masih memiliki pemikiran dengan

membayangkan secara mental suatu obyek yang tidak ada.

b. Egosentrisme; ketidakmampuan membedakan perspektifnya sendiri

dengan pemikiran atau perspektif orang lain meski anak menyadari

bahwa orang lain pun memiliki perasaannya sendiri, namun

egosentrisme anak usia 3 tahun amat kuat. Anak berpikir bahwa ialah

“pusat dunia”, bahwa semua hal di dunia ini tersedia untuknya, semua

ada untuk memenuhi kebutuhannya. Kuatnya egosentrisme ini juga

mempengaruhi perilaku anak saat bermain. Saat bermain, anak enggan

bila mainannya dipinjam, juga menolak mengembalikan pinjaman. Hal

ini sangat wajar bila kemudian kegiatan bermain bersama kerap diwarnai

konflik (perselisihan).

c. Anak usia 3 sampai 5 tahun sering menanyakan pertanyaan. Pertanyaan

–pertanyaan mereka memberi petunjuk akan perkembangan mental

mereka dan mencerminkan rasa ingin tahu intelektual. Meluapnya rasa

ingin tahu; secara alamiah, anak prasekolah memiliki rasa ingin tahu

yang amat besar. Rasa ingin tahunya meliputi beragam bidang, termasuk

manakah asal bayi atau sering kali anak sedang “menyelidiki alat

genitalnya”, seringkali juga anak banyak bertanya “Kenapa?” atau “Ada

apa?”

d. Anak prasekolah lebih bersifat intuitif daripada logis. Hal ini berkaitan

dengan dunia imajinasi mereka yang kaya. Dunia imajinasi yang kaya;

pada anak prasekolah, imajinasi banyak mewarnai perilaku mereka.

Anak pun masih sulit membedakan antara imajinasi dan realitas. Lihat

saja, tak jarang ia ia sibuk menceritakan “pengalaman” yang sebetulnya

hanya khayalannya. Itu semua membuat anak tampak sebagai sosok

yang suka melebih-lebihkan cerita. Padahal jika ditelusuri, penyebabnya

hanyalah ketidak mampuannya membedakan antara realitas dan

kahyalan. Khayalan atau imajinasi memamng memiliki fungsi penting

dalam kehidupan anak. Imajinsi merupakan alat untuk mengeksplorasi

dunia, alat untuk bereksperimen dengan pengalaman dan perasaan

mereka. Pada saat usia prasekolah, beberapa kasus bisa terjadi pada

anak-anak, yaitu anak-anak yang memiliki teman imajiner. Hal ini wajar

terjadi karena pada teman imajiner anak bisa mencurahkan berbegai

perasaannya, sekadar berbagi ketakutan, kecemasan, kebahagiaan atau

kekesalan sehingga memberi kesempatan berkembangnya kematangan

emosi anak.

e. Ketidakmampuan untuk mengaitkan dalam operasi; tidak dapat

mengubah tindakan secara mental; kurangnya keterampilan dalam

B. Kematangan Sosial Anak Prasekolah 1. Pengertian Kematangan Sosial

Kematangan sosial (Social Maturity) adalah derajat di mana

individu mencapai kemerdekaan dirinya dari pengaturan orang tuanya

dan dari orang dewasa lainnya (Kartono & Gulo, 1987). Schnneiders

(dalam Gunarsa, 2003) mengatakan kematangan merupakan dasar

perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi tingkah laku. Ada

pun yang dimaksud dengan kematangan ialah keadaan pada tahap-tahap

perkembangan yang sesuai dengan keadaan atau norma umum pada

tingkatan perkembangan seseorang. Kematangan dalam hal ini termasuk

kematangan fisik, emosi dan intelektual.

Bhatia (dalam Indrawan, 2000) menjelaskan bahwa kematangan

sosial memiliki 2 pengertian yaitu:

a. Kesadaran sosial yang dilandasi oleh sikap yang mengerti,

memahami, menghormati kebiasaan atau nilai masyarakat serta

menampilkan dirinya sebagai anggota masyarakat tersebut.

b. Berkembangnya pola tingkah laku merupakan sikap kebiasaan

yang membantu anak dalam kehidupan kelompok serta dalam

menciptakan kesejahteraan kelompok.

2.

Tugas Perkembangan Anak PrasekolahPada saat usia prasekolah, anak senang melakukan berbagai

gerakan motorik disertai dengan perkembangan fisik dan kognitif. Pada

usia ini anak lebih banyak melakukan gerakan motorik kasar dan

motorik halusnya seperti berlari, melompat, menulis, menggunakan

berbagai alat seperti gunting atau menyusun suatu barang menjadi suatu

bentuk tertentu. Anak juga belajar menggunakan sendok pada saat

makan, belajar mandi dan memakai baju sendiri. Pada usia ini anak telah

dapat mengontrol diri sendiri saat harus ke kamar mandi untuk buang air.

Anak mulai mandiri dan dapat merawat diri sendiri. Anak usia

prasekolah senang diperhatikan oleh setiap orang dan menunjukkan

kegembiraan bila telah berhasil melakukan sesuatu. Anak bangga

menunjukkan apa yang telah dilakukan untuk menerima perhatian dan

pengakuan orang lain. Hal ini merupakan salah satu cara menstimulasi

anak mengembangkan kreatifitasnya (Pikunas dalam Anggraini, B. D.

2003).

Sejalan dengan perkembangan fisiknya, perkembangan bahasa

anak mulai bertambah, anak mulai mampu menghafal nama-nama benda,

nama-nama orang, lagu-lagu dan anak senang mengajukan berbagai

pertanyaan terutama yang berhubungan dengan konsep. Menurut Piaget

(dalam Monks dkk., 2001) anak prasekolah memasuki stadium

praoperasional dimulai dengan penguasaan bahasa yang sistematis,

permainan simbolis serta imitasi. Ia mampu untuk menirukan tingkah

laku yang dilihatnya (imitasi) dan apa yang dilihat sehari sebelumnya

Bandura dalam teori Belajar Sosial (dalam Hetherington & Parke,

1976; Jersild, 1968) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi

pembentukan pola perilaku anak yang cenderung menetap adalah imitasi

terhadap model. Model dalam hal ini perilaku, sikap serta stimulus yang

dilihat anak dari lingkungan terutama orang-orang yang berada di dekat

si anak. Perilaku yang terbentuk cenderung menguat dengan adanya

reinforcement baik yang disadari atau pun tidak dari lingkungan.

3.

Kematangan Sosial Anak PrasekolahKematangan sosial anak terkait dengan perkembangan anak

secara umum dan perkembangan perilaku sosial secara khusus. Oleh

karena itu kematangan atau kemasakan sosial merupakan keadaan anak

yang telah memiliki kesiapan untuk menyesuaikan diri pada peraturan

serta norma yang ada dalam lingkungannya dan dipengaruhi faktor

belajar atau adaptasi sehingga dapat bergaul serta melibatkan diri di

dalamnya. Perilaku sosial anak berkembang bersama dengan

kematangan hereditas dan pengaruh belajar yang bertahap. Dengan

demikian kematangan sosial anak tidak terlepas dari tahap-tahap

perkembangannya.

Doll (dalam Anastasi,1976) mendefinisikan kematangan sosial

sebagai kinerja yang menunjukkan perkembangan kemampuan dalam

memelihara diri sendiri dan kemampuan berpartisipasi dalam

dewasa. Kematangan sosial juga berkaitan dengan kesiapan anak untuk

terjun dalam kehidupan sosial dengan orang lain yang bisa diamati

dalam bentuk-bentuk ketrampilan yang dikuasai dan dikembangkan

sehingga akan membantu kemandirian sosial kelak.

4. Proses Perkembangan Kematangan Sosial Anak Prasekolah

Berkaitan dengan tugas perkembangan anak, secara sosial anak juga mulai mengalami perubahan yang cukup pesat. Mulai usia

prasekolah, interaksi anak tidak hanya terbatas pada ibu atau pun

keluarganya tetapi mulai terlibat dengan teman sebaya (peer) dan guru di

sekolah. Hal ini berarti anak harus mampu menyelesaikan tugas

perkembangan pada usianya dengan mulai mengembangkan sikap

menghargai, membantu orang lain, bekerja sama, menunggu giliran untuk

suatu aktivitas (Margolin, 1982). Anak juga mulai belajar

mengungkapkan perasaan dalam perilaku yang bisa diterima secara sosial,

memilih kegiatan dan tugas serta dapat menyelesaikan tugas tersebut

dapat mengontrol emosi, tidak mengalami kesulitan untuk berpisah dalam

waktu tertentu dengan orang tua, mampu menerima dan mengerti setiap

tuntutan dari lingkungan terutama di sekolah (Hurlock, 1991), mampu

mandiri dan merawat diri, mampu mengkoordinasikan gerakan kaki dan

motorik tangan, mata dan kaki sehingga dapat melakukan aktivitas dan

5. Faktor yang Mempengaruhi Kematangan Sosial Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan sosial menurut

Hurlock (1991) adalah:

a.

FisikFisik seorang anak mempengaruhi berperilaku, yang sehat tanpa cacat

akan membuat anak lebih mampu merespon stimulus yang diberi

lingkungan. Fisik yang sehat juga mempengaruhi pandangan anak

terhadap dirinya, anak yang merasa berbeda dibanding teman-temannya

cenderung menutup diri. Perkembangan fisik juga mempengaruhi

perkembangan lain.

b.

IntelegensiIntelegensi di atas rata-rata memungkinkan anak melakukan imitasi atau

stimulus pada lingkungan yang akan terinternalisasi dalam diri anak.

Penelitian Oden (Monks, Knoers & Haditono, 1988) mengungkapakan

bahwa anak-anak dengan intelegensi tinggi mempunyai prestasi yang

baik, lebih ulet, lebih bermotivasi untuk dapat berprestasi sebagai yang

paling baik kemudian anak-anak ini lebih baik dalam melakukan

penyesuaian sosial dan rata-rata psikis mereka juga lebih sehat.

c.

KeluargaKeluarga merupakan perantara ang sangat penting dalam membantu

perkembangan sosialisasi anak (Hetherington & Parke, 1999). Jika

lingkungan rumah secara keseluruhan memupuk perkembangan sosial

Bhatia (dalam Indrawan, 2000) berpendapat bahwa tingkah laku sosial

dan sikap anak terhadap orang lain dipengaruhi oleh pengalaman

belajarnya yang didapatkan pada tahap-tahap awal pembentukan pribadi.

Keluarga dalam hal ini juga termasuk sistem dan kebiasaan yang

berkembang.

d.

Lingkungan sosialLingkungan tempat anak bersosialisasi merupakan media anak

melakukan imitasi berperilaku dan bersikap. Anak usia prasekolah

memasuki stadium praopersional, anak masih belum mampu untuk

memahami segala sesuatu menurut cara berpikirnya sendiri. Sehingga

pada usia ini anak melakukan imitasi pada lingkungannya (Piaget dalam

Monks, Knoers dan Haditono, 1988). Lingkungan sekitar rumah dalam

hal ini adalah yang di luar keluarga yaitu sekolah, teman sebaya bahkan

televisi.

e.

GuruPerlakukan dan sikap guru pada anak di sekolah termasuk peraturan

yang berlaku di sekolah mempengaruhi sikap sosial anak untuk

beradaptasi dengan lingkungan di luar rumah.

6. Aspek-aspek Kematangan Sosial Anak Prasekolah

Doll (dalam Anastasi, 1976) mengatakan bahwa kematangan

a. Self-help

Self-help adalah kemampuan membantu diri sendiri dalam hal

umum seperti kemampuan menghindari bahaya sederhana,

mengurus diri sendiri di toilet, mengambil makanan tanpa

bantuan, mampu berpakaian sendiri, mandi dan tidur tanpa

bantuan merupakan kemampuan yang harus dikuasai anak usia

prasekolah sehingga anak dapat mandiri untuk melakukan

sesuatu bagi diri sendiri terutama di sekolah (Ilg dan Gussel,

1977).

b. Self-direction

Self direction adalah kemampuan untuk mengerahkan dan

memimpin diri sendiri seperti berbelanja yang ringan-ringan

tanpa pengawasan pada siang hari.

c. Occupation

Occupation adalah kemampuan untuk membantu berupa

pekerjaan rumah tangga yang ringan, menggunakan pensil dan

spidol untuk menggambar dan menggunakan alat-alat

perlengkapan. Seorang anak, agar dapat menjadi anggota

kelompok sosial yang diterima di dalam keluarga, sekolah dan

teman sebaya, anak harus menjadi anggota yang kooperatif

d. Locomotion

Daya penggerak pada anak (locomotion) untuk bepergian seperti

main atau pergi ke rumah tetangga tanpa pengawasan, ke sekolah

tanpa diantar, keliling kompleks perumahan dengan bebas.

Bepergian tanpa diawasi orang dewasa menunjukkan tanggung

jawab dan kemandirian yang dimiliki anak.

e. Communication

Communication adalah kemampuan anak untuk mengungkapkan

dan menerima apa yang dipikirkan, diinginkan dan dirasakan.

f. Social relation

Anak usia prasekolah (3-5 tahun) tidak lagi berorientasi pada diri

sendiri melainkan harus dapat berinteraksi dengan orang lain.

Berinteraksi menekankan pada hubungan timbal balik, anak tidak

hanya menuntut orang lain memahami dirinya tetapi anak juga

harus dapat memahami dan mematuhi standar norma yang

berlaku dalam lingkungannya di rumah atau pun di sekolah.

Kemampuan anak mengadakan hubungan sosial (social relation)

seperti turut serta dalam permainan perlombaan, “main

sandiwara”. Keterampilan ini melihat sejauh mana anak dapat

terlibat dalam kehidupan sosialnya. Kematangan sosial yang

dicapai anak usia taman kanak-kanak mungkin berbeda satu sama

lain. Apabila anak telah menguasai 6 ketrampilan di atas dengan

kematangan sosial yang tinggi. Anak yang kematangan sosialnya

tinggi umumnya dapat melakukan penyesuaian sosial lebih baik

dari anak yang kematangan sosialnya rendah (Hurlock, 1991).

Kematangan sosial anak juga bervariasi menurut tingkat

perkembangan perilaku sosialnya. Perkembangan perilaku sosial dapat

disimpulkan bahwa hal ini akan bermuara pada aspek organisasi perilaku

sosial (sosialisasi) saja. Aspek kompetensi sosial adalah sebagian dari

aspek sosialisasi, hal ini menjelaskan kekuatan motivasi dan

keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatur perilaku

sosial. Kaitan yang sangat erat antara perilaku attachment dan

kompetensi anak (Sroufe, 1978), menampakkan bahwa kompetensi

sosial merupakan fasilitas untuk organisasi perilaku sosial. Dengan kata

lain aspek sosialisasi atau aspek organisasi perilaku sosial merupakan

puncak dari kedua aspek lainnya. Dalam konsep ini aspek-aspek yang

juga digunakan untuk mengamati kematangan sosial (Fitzgerald et al.,

1982):

a. Dependensi

Item ini meliputi empat macam ketrampilan: self help skills, social help

skills, school skills dan play skills. Self help skills adalah keterampilan

dalam menolong diri sendiri yang menunujukkan taraf kemampuan anak

untuk semakin bergantung pada dirinya sendiri dan kemerdekaan dari

bantuan orang lain. Social help skills adalah keterampilan yang

dalam keluarga. School skills adalah keterampilan dalam menyelesaikan

tugas-tugas sekolah baik akademik maupun non akademik. Play skills

adalah keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang sesuai dengan

tingkat perkembangannya. Dari deskripsi di atas nampak bahwa

dependensi sangat terkait dengan perilaku attachment sehingga

faktor-faktor pembentuk pola perilaku attachment itu adalah komposisi

keluarga. Anak yang dependen cenderung banyak meminta tolong

kepada orang lain. Ia senang menempel, meminta digandeng dan

meminta perhatian pada orang lain. Ia kurang berinisiatif, tidak mampu

mengatasi hambatan lingkungan dan tidak menuntaskan kegiatannya. Ia

tidak merasa puas dalam pekerjaannya. Sebaliknya anak independen

mampu melaksanakan tugas rutinnya sendiri. Ia juga mampu berpakaian

dan makan sendiri dan ia terdorong untuk bergabung dengan

kelompoknya. Doll (dalam Medinnus, 1976) menyusun item-item

kematangan sosial berdasarkan Vineland Maturity Scale. Item-item itu

dikembangkan untuk mengukur Social Quotient (SQ) anak. Item-item

untuk anak prasekolah adalah:

1. Mampu melakukan kegiatan toilet sendiri

2. Mampu mencuci muka sendiri

3. Mampu menjalin hubungan dengan orang baru

4. Mampu berpakaian sendiri kecuali dasi

5. Mampu menggunakan pensil dan krayon untuk menggambar

b. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial terutama diamati berdasarkan partisipasi anak bersama

peernya. Parten (1932, dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001)

meninjau permainan anak dari sudut tingkah laku sosial anak; Parten

menyusun kategori-kategori permainan berdasarkan besarnya

keterlibatan sosial. Kategori-kategori yang digunakan untuk melihat

partisipasi sosial anak adalah sebagai berikut:

1. Paralel Play

Anak bermain secara bebas tetapi aktivitas yang ia pilih adalah

aktivitas yang secara alamiah akan menempatkan dia dalam

golongan anak-anak lain. Ia memainkan mainan-mainan yang

menyerupai mainan yang dipakai anak-anak lain di sekitarnya.

Tetapi ia memainkan mainan itu menurut adanya ia lihat dan tidak

mencoba mempengaruhi aktivitas anak-anak di sekitarnya. Jadi ia

hanya bermain di sebelah anak-anak lain dan tidak bersama

ana-anak lain.

2. Associative Play

Anak bermain bersama anak-anak lain. Terjadi pinjam-meminjam

alat/ bahan permainan; silih berganti dengan sedikit usaha untuk

mengontrol alat/ bahan permainan mana yang sedang digunakan

atau tidak digunakan anak lain. Aktivitasnya serba sama kalau

bukan identik. Belum ada pembagian kerja dan pengaturan

sendiri dan tidak menjadikan minatnya sebagai bagian dari

kelompok.

3. Cooperative Play atau Organized Supplementary Play

Anak bermain dalam sebuah kelompok yang dibentuk dan

diorganisir untuk tujaun-tujuan tertentu, misalnya untuk membuat

suatu barang, mencapai tujuan persaingan, mendramakan situasi

hidup orang dewasa atau memainkan permainan formal. Kontrol

terhadap situasi kelompok berada di tangan satu atau dua anggota,

yang mengarahkan aktivitas anak lain. Tujuan maupun sarana yang

digunakan memerlukan pembagian kerja, pembagian peran yang

berbeda-beda dan organisasi aktivitas sehingga usaha dari seorang

anak dilengkapi oleh usaha dari anak lain.

c. Kontrol Emosi

Pengontrolan emosi yang efektif menghasilkan penerimaan sosial.

Indikasi adanya penerimaan sosial dapat dilihat dari kesesuaian tingkah

laku anak terhadap norma kelompok, kemampuan adaptasi dengan

kelompok, keterlibatan anak dan penerimaan dari kelompoknya serta

perasaan puas dan bahagia berada dalam kelompok. Pola umum emosi

anak-anak yaitu; kemarahan, ketakutan, rasa malu, kecanggungan,

kekhawatiran dan kecemasan. Anak yang pemalu dan canggung

(Hurlock, 1991), hanya memberi sedikit kontribusi pada kelompok.

Umumnya mereka bukan tidak disukai tetapi dipandang rendah dan

kurangnya pengalaman belajar dalam segi hubungan sosial. Anak yang

pemalu, takut bicara dengan orang lain sehingga orang lain juga tidak

berbicara dengan mereka, hal ini mendorong mereka menjadi terikat

kepada diri sendiri. Syarat utama penerimaan sosial pada anak-anak

adalah kematangan sosial sebagaimana didefinisikan oleh kelompok

anak itu berada. Penerimaan sosial berkaitan dengan popularitas anak

dalam kelompoknya. Adapun ciri-ciri perilaku tidak populer menurut

Koch (dalam Medinnus & Johnson, 1969) adalah sebagai berikut:

1. Cenderung bermain sendiri

2. Menolak atau mengabaikan permintaan anak lain

3. Menyerang anak lain

4. Melarikan diri dari keadaan yang tidak diharapkan

5. Membuang-buang waktu

Penerimaan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kematangan sosial

melainkan juga jenis kelamin dan kelas sosial. Oleh karena itu dalam

mengamati kematangan sosial anak yang didasarkan pada penerimaan

sosial, variabel jenis kelamin dan kelas sosial sebisa mungkin

disingkirkan. Lagipula, istilah peer group mengimplikasikan keadaan di

mana seorang anak dinilai oleh lingkungan sebayanya. Menurut Hurlock

(1991) penerimaan sosial berarti dipilih sebagai teman untuk suatu

aktivitas dalam kelompok di mana seseorang menjadi anggota. Ini

dalam kelompok sosial dan menunjukkan derajat rasa suka anggota

kelompok yang lain untuk bekerja atau bermain dengannya.

Maka, dari beberapa aspek kematangan sosial yang sudah

dipaparkan di bagian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kematangan sosial anak usia prasekolah adalah kemampuan anak usia

prasekolah dalam menjalin relasi dengan orang lain yang nampak dari :

a. Kemampuan mengungkapkan diri; misalnya berani meminta sesuatu,

mengekpresikan rasa senang, sedih atau marah dengan jelas, mulai

bertanya “apa?”, “kenapa?”, “siapa?”.

b. Mampu menolong dirinya sendiri; yaitu memakai sepatu sendiri, bisa

memakai celana atau kaus sendiri; bisa memakai kaus kaki sendiri, pergi

ke toilet sendiri, mampu mencuci muka atau tangan sendiri, makan

sendiri.

c. Memiliki keterampilan sosial yang baik; perilaku ini dapat dilihat dari

kemauan anak menjawab atau memberi salam kepada orang lain,

berkenalan dengan teman baru dan tidak malu berhadapan dengan orang

lain tanpa didampingi figur lekatnya (dalam hal ini pengasuh atau orang

tua), kemampuan empatik atau mau menolong teman.

d. Memiliki keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, baik

akademis maupun non akademis; misalnya mampu memegang pensil

dengan benar, mampu menggambar dengan pensil atau crayon, mampu

e. Memiliki keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang sesuai

dengan tingkat perkembangannya. Kemampuan anak dalam hal ini

dilihat dari jenis permainan yang dipilih, apakah cenderung permainan

individual atau kelompok, mampu bermain secara kooperatif, bermain

peran atau bahkan permainan kompetitif.

f. Memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi; problem solving dengan

anak lain ketika terjadi konflik, mau berbagi mainan dengan teman, tidak

memukul teman ketika terjadi konflik, tidak mudah menangis dalam

situasi sulit atau gagal dalam melakukan suatu pekerjaan

C. Playgroup Yogya Kids

Playgroup Yogya Kids adalah lembaga pendidikan anak

prasekolah dengan memakai sistem bilingual (Bahasa Inggris dan Indonesia)

untuk meningkatkan dan menstimulasi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Keterampilan bersosialisasi dan kemandirian

b. Keterampilan berbahasa dan kesiapan baca-tulis

c. Keterampilan emosi

d. Kesiapan numerik dan spasial

e. Psikomotorik

f. Kreativitas

Anak-anak playgroup ini belajar sambil bermain dalam suasana

Kurikulum yang digunakan adalah Natural Growth Curriculum

(Kurikulum Pertumbuhan Alamiah). Kurikulum alamaiah berarti kurikulum

sehari-hari. Kegiatan belajar, baik isi maupun caranya, sama dengan

kegiatan anak sehari-hari. Kegiatan yang biasanya suka dilakukan anak pada

umur tertentu akan dialami juga di sekolah. Bagi anak, sekolah tidak jauh

berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Bedanya, di sekolah kegiatan itu lebih

terjadwal, disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Selain itu kegiatan

di sekolah juga dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan latar budaya

manapun di dunia (Dasar Kurikulum Yogya Kids, 2005/2006). Tujuan dari

kurikulum ini adalah menyiapkan anak mengikuti kurikulum pendidikan

dasar yang berbasis kompetensi. Inti dari kaurikulum berbasis kompetensi

hanyalah memindahkan fokus; dari materi belajar menjadi taraf belajar.

Kurikulum Yogya Kids terdiri atas beberapa grade yang didasarkan pada

kompetensi anak. Kompetensi tersebut diringkas menjadi:

Tabel 1. Ringkasan Dasar Kompetensi Anak yang diberlakukan

di Yogya Kids

Usia (tahun)

Kompetensi dasar

0-1 Merasakan cinta, mendapatkan tempat berlindung dan bergantung serta mempercayai lingkungan di sekitar ibunya. 1-2 Tertarik mengenal berbagai macam obyek melalui kegiatan

panca indera secara intensif.

2-3 Mampu melakukan perawatan yang paling sederhana terhadap diri sendiri sehingga tidak bergantung sama sekali pada ibunya. 3-4 Mampu melakukan kegiatan pribadi maupun rumah tangga yang

paling sederhana sehingga tidak bergantung sama sekali pada orang tuanya.

4-5 Mampu mengenali lingkungan di luar rumahnya dan belajar bergaul dengan anak sebaya.

Kelebihan dari metode Natural Growth Curriculum ini adalah:

a. Home away school

Sistem belajarnya membuat kegiatan sekolah menyerupai

kegiatan anak sehari-hari sehingga anak bisa

mengulanginya di rumah.

b. Smart and Fun

Target akademik ditekankan tetapi metodenya harus

dengan cara bermain (kegiatan dan temanya disukai

semua anak).

c. Adil Budaya

Pendidikan dapat diikuti anak dari semua latar budaya

dunia. Anak menjadi toleran dan memahami

prinsip-prinsip universal.

d. Karakter

Anak dididik agar semakin mandiri, berminat sosial dan

mencintai Pencipta-Nya. Diharapkan kelak, anak tidak

mudah terombang-ambing.

(Understanding The Curriculum Yogya Kids, 2005).

Anak-anak di sekolah ini memang telah dilatih untuk mandiri

pada usia dini. Motto yang digunakan sekolah ini adalah “I Can Do It All

By My Self”. Anak-anak playgroup ini rata-rata tidak lagi ditemani oleh ibu

atau pengasuh serta diajarkan untuk mampu menolong diri sendiri seperti

disusun berdasarkan tema besar dirangkum dalam kegiatan mingguan dan

dijabarkan dalam pelaksanaan tema harian. Misalnya Tema minggu ini

adalah “Eksplorasi Kemampuan Kompetitif” (kurikulum mingguan

Playgroup Yogya Kids, 2005/2006). Berikut ini adalah dasar pengajaran

harian:

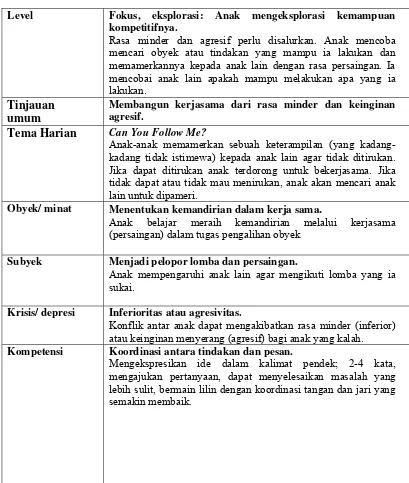

Tabel 2. Contoh dasar pengajaran harian Playgroup Yogya Kids

Level Fokus, eksplorasi: Anak mengeksplorasi kemampuan kompetitifnya.

Rasa minder dan agresif perlu disalurkan. Anak mencoba mencari obyek atau tindakan yang mampu ia lakukan dan memamerkannya kepada anak lain dengan rasa persaingan. Ia mencobai anak lain apakah mampu melakukan apa yang ia lakukan.

Tinjauan umum

Membangun kerjasama dari rasa minder dan keinginan agresif.

Tema Harian Can You Follow Me?

Anak-anak memamerkan sebuah keterampilan (yang kadang-kadang tidak istimewa) kepada anak lain agar tidak ditirukan. Jika dapat ditirukan anak terdorong untuk bekerjasama. Jika tidak dapat atau tidak mau menirukan, anak akan mencari anak lain untuk dipameri.

Obyek/ minat Menentukan kemandirian dalam kerja sama.

Anak belajar meraih kemandirian melalui kerjasama (persaingan) dalam tugas pengalihan obyek

Subyek Menjadi pelopor lomba dan persaingan.

Anak mempengaruhi anak lain agar mengikuti lomba yang ia sukai.

Krisis/ depresi Inferioritas atau agresivitas.

Konflik antar anak dapat mengakibatkan rasa minder (inferior) atau keinginan menyerang (agresif) bagi anak yang kalah.

Kompetensi Koordinasi antara tindakan dan pesan.

Pengasuhan “Hai lihat, si A bisa!”

Pengasuhan sebaiknya diarahkan pada keterampilan otot halus yang berhubungan dengan alat-alat (meskipun tidak harus menulis). Urutkan pengajaran sebagai berikut:

a. Pamerkan pada semua anak sebuah keterampilan

b. Dorong anak agar menirukan, awasi bila ada anak yang mampu

c. Jika ada satu anak yang mampu atau mau menirukan, katakan “Hai, lihat si A bisa!” untuk menumbuhkan rasa persaingan

d. Pamerkan keterampilan yang lain, yang lebih sulit

e. Beri kesempatan anak bila ingin memamerkan keterampilannya di hadapan anak lain

Setting Reaksi buruk dalam persaingan.

Dalam kehidupan sehari-hari, persaingan anatar anak tidak selalu berjalan mulus. Kecurangan, kecelakaan atau kegaduhan seringkali tidak dikehendaki oleh pihak yang kalah, korban atau kepentingan orang tua. Dalam hal ini, anak menerima peringatan dan petuah mengenai pentingnya berbagi. Sebenarnya pengertian akan pentingnya berbagi diperoleh anak pertama kali dari reaksi buruk/ protes anak lain yang menjadi korbannya.

D. Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah di Playgroup Yogya Kids

Anak berusia 3 tahun yang pergi dari rumahnya untuk memasuki sekolah

atau kelompok bermain dihadapkan dengan dunia sosial baru dengan orang

dewasa dan anak-anak lain. Hal ini mungkin kontak pertamanya dengan anak

lain yang seusia dengannya yang sekarang mulai memainkan peran penting

dalam kehidupannya (Silva & Lunt, 1988). Anak-anak prasekolah, khususnya

dalam hal ini anak-anak Playgroup Yogya Kids diharapkan memiliki

kematangan sosial sebagai tugas perkembangan yang harus dilewati dalam tahap

perkembangan kehidupannya. Anak-anak prasekolah di Playgroup Yogya Kids

belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sosialnya terutama sekolah

dikatakan Dowling (dalam Silva & Lunt, 1988) bahwa kesempatan untuk

mengembangkan kemandirian harus diutamakan dalam setiap bidang

pengasuhan anak; pengaturan mengambil susu sendiri memberi kesempatan

kepada anak untuk menuang susu sendiri dan memutuskan seberapa banyak

yang dapat ia minum; tempat buang air yang tepat berarti si anak dapat pergi

buang air pada saat dan kapan saja ia inginkan; pilihan untuk bernain di dalam

atau di luar dengan berbagai sarana; untuk mengikuti atau tidak mengikuti acara

mendengarkan cerita dan memilih teman bermain. Semua itu merupakan awal

pengambilan keputusan untuk kehidupan. Anak yang mampu membuat

keputusan dan bertindak inisiatif sendiri akan cepat bertumbuh dengan penuh

percaya diri. Playgroup Yogya Kids pun membantu murid-muridnya dalam

mencapai kematangan sosial dengan Natural Growth Curriculum yang

menekankan pada semboyan belajar “semua bisa saya lakukan sendiri” (All I

Can Do It by Myself) untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan menurut

Yogya Kids yaitu;

a. Keterampilan bersosialisasi dan kemandirian

b. Keterampilan berbahasa dan kesiapan baca-tulis

c. Keterampilan emosi

d. Kesiapan numerik dan spasial

e. Psikomotorik

f. Kreativitas

Hal ini sesuai dengan aspek-aspek perkembangan secara umum

a. Keterampilan mengungkapkan diri yang mencakup

keterampilan berbahasa

b. Kemampuan menolong diri yang mencakup kemandirian

c. Keterampilan sosial yang mencakup keterampilan

bersosialisasi

d. Keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah

yang mencakup kesiapan baca-tulis, kesiapan numerik

dan spasial

e. Keterampilan dalam berbagai jenis permainan yang

mencakup kreativitas dan psikomotorik

f. Kemampuan mengontrol emosi yang mencakup

keterampilan emosi.

Playgroup Yogya Kids juga memperhatikan kebutuhan pribadi setiap

anak dalam mencapai kematangan sosial dengan memperhatikan faktor-faktor

yang mempengaruhi kematangan sosial anak yaitu; fisik, intelegensi, keluarga,

lingkungan sosial dan guru. Anak-anak yang memiliki kebutuhan fisik khusus

misalnya, akan dilatih psikomotoriknya atau dibimbing secara personal untuk

bisa mengikuti kegiatan yang ada. Guru juga tetap bekerja sama dengan orang

tua dalam memantau perkembangan anak setiap hari melalui laporan harian dan

menerima konsultasi perkembangan anak-anak dididiknya. Oleh karena itu,

dengan berbagai sarana dan fasilitas yang ada, anak-anak prasekolah diharapkan

anak sehingga akhirnya anak-anak tersebut memiliki kematangan sosial selama

mereka belajar di Playgroup Yogya Kids.

E. Skema

Anak Prasekolah di Playgroup Yogya Kids

Kematangan sosial sebagai tugas perkembangan

Faktor-faktor kematangan sosial anak prasekolah

Metode pembelajaran dengan Natural Growth

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu laporan

mengenai gejala yang diamati, tanpa satu usaha pun untuk

mengindentifikasikan kaitan sebab-musababnya (Chaplin, 2006). Penelitian

deskriptif dilakukan dengan menyajikan data, menganalisis, serta

menginterpretasi (Narbuko & Achmadi, 1991). Penelitian ini juga bertujuan

melihat lebih dalam, secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan

sifat populasi, dalam hal ini bagaimana kematangan sosial yang terjadi pada

anak usia prasekolah dengan menggunakan metode kuantitatif (terukur).

B. Definisi Operasional

Kematangan Sosial Anak Prasekolah

Kematangan Sosial adalah suatu keadaan di mana sesorang sudah

mampu memahami apa keinginannya tanpa dibatasi oleh kehendak orang

lain (mampu memerdekakan dirinya sendiri). Kematangan sosial pada

penelitian ini lebih ditujukan pada kematangan sosial yang terjadi pada

anak-anak, yaitu kemampuan mengungkapkan diri, kemampuan menolong

diri sendiri, memiliki keterampilan sosial yang baik, keterampilan dalam

menyelesaikan tugas-tugas sekolah, keterampilan dalam berbagai jenis

C. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah anak-anak usia prasekolah

(playgroup), dengan usia 3 tahun sampai anak usia lebih kurang 4,5 tahun.

Anak-anak ini tidak bedakan menurut jenis kelaminnya karena dalam hal ini

tidak ada pengkategorian subyek berdasarkan jenis kelamin.

Subyek penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu pemilihan

sekelompok subyek didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang

dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1986). Dalam hal ini,

subyek penelitian yang dipilih, telah bersekolah di Yogya Kids, minimal

selama 3 bulan sehingga subyek sudah melakukan adaptasi sosial dengan

peers dan lingkungan sekolahnya.

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi. Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik

gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 1991). Observasi dilakukan

dalam jangka waktu yang terbatas karena yang ingin diungkap dalam

observasi ini hanyalah fenomena spesifik yang berlangsung pada saat-saat

tertentu saja. Alat pengambilan yang digunakan dalam teknik observasi ini

adalah check list. Chek list adalah suatu daftar yang berisi nama-nama

mensistematiskan catatan observasi (Narbuko dan Achmadi, 1991). Berikut

ini adalah pernyataan indikator kematangan sosial yang disusun berdasarkan

Indian Association For Preschool Education, Sue Bradekamp and Carol

Copple, EDT dan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia Dirjen Pendidikan

Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional 2002.

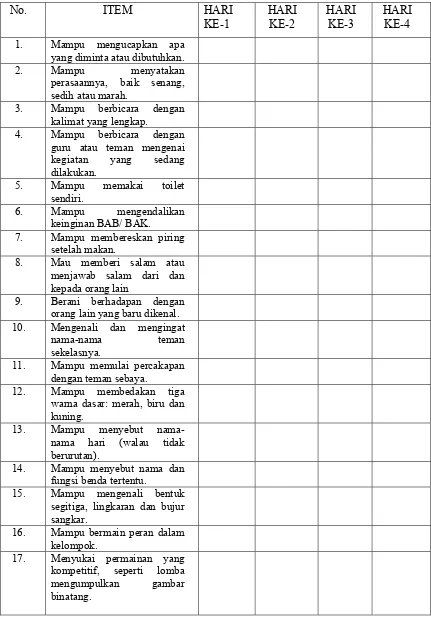

Tabel 3. Daftar Perilaku aspek-aspek kematangan sosial

No. Aspek Perilaku Item

1. Kemampuan mengungkapkan diri

a. Mampu mengucapkan apa yang diminta atau dibutuhkan.

b. Mampu bertanya “apa?” atau “kenapa?” c. Berani menyanyi sendiri di depan kelas. d. Mampu berkata “tidak mau” atau “tidak bisa”

e. Mampu menyatakan perasaannya, baik senang, sedih atau marah.

f. Mampu mnyebutkan nama lengkap

g. Mampu berbicara dengan ucapan yang jelas. h. Mampu berbicara dengan kalimat yang lengkap. i. Mampu menjawab pertanyaan sederhana dengan benar. j. Mampu berbicara dengan guru atau teman mengenai

kegiatan yang sedang dilakukan.

2. Kemampuan menolong diri sendiri.

a. Mampu memakai sepatu sendiri.

b. Mampu memakai atau melepas kaus atau celana sendiri.

c. Mampu memakai kaus kaki sendiri. d. Mampu memakai toilet sendiri. e. Mampu makan sendiri.

f. Mampu membedakan bagian depan atau belakang baju. g. Mampu menggosok gigi dengan benar.

h. Mampu mencuci dan mengeringkan muka serta tangan.

3. Memiliki keterampilan sosial yang baik.

a. Mau memberi salam atau menjawab salam dari dan kepada orang lain.

b. Berani berhadapan dengan orang lain yang baru dikenal.

c. Mau menyebut nama ketika berkenalan dengan orang lain.

d. Mau bermain bersama teman tanpa didampingi pengasuh.

e. Mampu menjalin relasi dengan teman-teman baru. f. Kemauan untuk menolong teman.

g. Mampu menyapa teman-temannya terlebih dahulu. h. Mengenali dan mengingat nama-nama teman sekelasnya.

i. Mampu memulai percakapan dengan teman sebaya. j. Menunjukkan minat terhadap teman sebaya.

4. Keterampilan dalam

menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

a. Mampu menggambar dengan pensil warna atau crayon.

b. Memahami satu atau dua perintah sederhana dari guru. c. Mampu membedakan tiga warna dasar: merah, biru

dan kuning.

d. Mampu memgang pensil dengan benar. e. Mampu menempel atau mengelem.

f. Mampu menyebut nama-nama hari (walau tidak berurutan).

g. Mampu mengenali nama-nama bagian tubuh. h. Mampu menyebut nama dan fungsi benda tertentu. i. Mampu mengenali bentuk segitiga, lingkaran, dan

bujur sangkar.

j. Mampu mengembalikan alat-alat permainan setelah selesai bermain.

a. Mampu bermain peran dalam kelompok.

b.Mampu mendengarkan cerita pada saat telling story. c. Menunjukkan kerja sama ketika bermain.

d. Mampu melakukan berbagai jenis permainan yang variatif.

e. Menyukai permainan yang kompetitif, seperti lomba mengumpulkan gambar binatang.

f. Mau bermain secara aktif menggerakkan anggota tubuh seperti menirukan gerakan katak yang sedang melompat.

g. Mampu bermain pasir bersama teman-teman.

h. Mampu menyusun balok menjadi suatu bentuk tertentu, misalnya robot atau pesawat terbang.

i. Kemampuan bermain menyortir warna manik-manik sesuai dengan yang diperintahkan guru.

6. Kemampuan untuk mengontrol emosi

a. Mau berbagi mainan dengan teman.

b. Sudah mampu mengerti konsep antri dan bergiliran. c. Mampu menunjukkan simpati terhadap teman. d. Mau meminta maaf saat berbuat salah.

e. Mampu menunjukkan simpati dan perhatian terhadap teman yang lebih muda.

f. Mampu mengatasi rasa marah dengan cepat.

g. Mau membantu pekerjaan orang dewasa (seperti mengangkat kursi kelas atau matras).

h. Mampu meminta persetujuan dari teman. i. Mampu memberi dorongan kepada teman. j. Mau memaafkan teman yang berbuat salah.

Observasi dilaksanakan selama 4 kali atau 4 hari untuk

masing-masing anak. Jumlah keseluruhan subyek adalah 20 orang dan dibagi dalam

2 kelas, masing-masing kelas berjumlah 10 orang anak. Dalam 1 minggu,

anak dibagi dalam 2 kelas. Kelas B1 berjumlah 10 orang dan masuk kelas

setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pada pk. 07.30-pk. 09.30, sedangkan

kelas B2 masuk pada hari yang sama namun pada jam yang berbeda yaitu

pk.10.00-pk.12.00. Pengambilan data hanya 4 kali karena pada hari-hari

tertentu, beberapa siswa tidak masuk kelas sehingga peneliti hanya dapat

mencatat data ketika semua anak masuk kelas. Cara kerja observasi ini

adalah 1 kelas yang terdiri dari 10 orang anak, masing-masing anak akan

diamati oleh 2 orang observer. Check list akan dipegang oleh observer untuk

melihat perilaku tampak atau tidak saat pelajaran berlangsung kemudian

perolehan data masing-masing subyek dapat dicross check antara observer 1

dengan observer 2. Hal ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi

perolehan data kedua observer. Cara pemberian skornya adalah berikut:

a. Setiap observer memberi skor 1 (satu) pada setiap perilaku yang tampak.

Kriteria yang dipakai dalam check list ini adalah semakin tinggi

skor yang diperoleh pada setiap item, maka dapat dikatakan subyek memiliki

tingkat kematangan sosial yang tinggi pula.

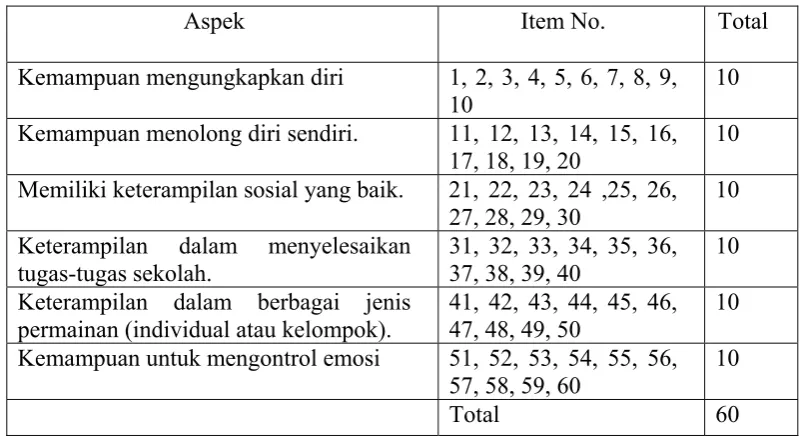

Sebelum menyusun lembar check list kematangan sosial anak,

peneliti terlebih dahulu membuat blue print berdasarkan pada aspek-aspek

kematangan sosial di atas. Pembuatan blue print bertujuan sebagai acuan

pembuatan item-item pernyataan yang akan mewakili berbagai aspek

kematangan sosial yang akan disusun.

Tabel 4. Blue PrintCheck List Kematangan Sosial

Aspek Item No. Total

Kemampuan mengungkapkan diri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10

Kemampuan menolong diri sendiri. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

10

Memiliki keterampilan sosial yang baik. 21, 22, 23, 24 ,25, 26, 27, 28, 29, 30

10

Keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

10

Keterampilan dalam berbagai jenis permainan (individual atau kelompok).

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

10

Kemampuan untuk mengontrol emosi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

10

Total 60

F. Pertanggung jawaban Mutu 1. Validitas Isi

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Validitas yang digunakan oleh peneliti adalah validitas isi yaitu

validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis

yang rasional atau professional judgment. Validitas ini ditujukan untuk

melihat sejauh mana item-item dalam tes mencakup keseluruhan

kawasan isi obyek yang hendak diukur. Validitas isi tidak menggunakan

analisis dengan perhitungan statistik apapun. (Azwar, 1997).

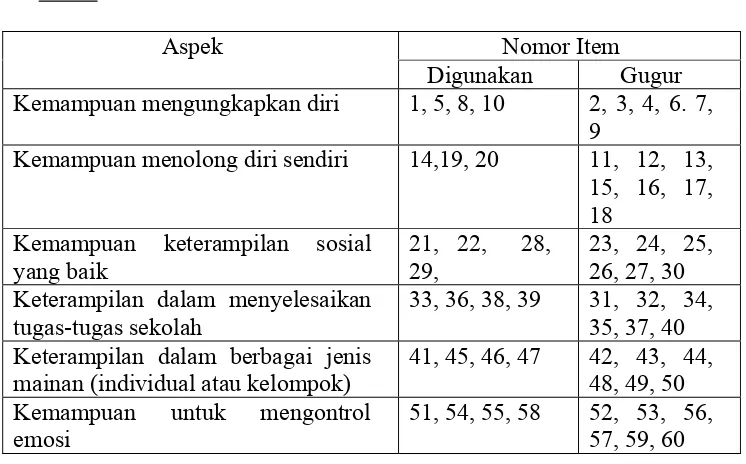

2. Seleksi Item

Seleksi item diambil dari hasil uji coba yang sudah dilakukan

pada subyek yang memiliki karakteristik yang setara dengan subyek

yang akan diteliti. Item-item tersebut dievaluasi dengan analisis butir

dengan menggunakan parameter daya beda item yang berupa koefisien

korelasi item total yang memperlihatkan adanya kesesuaian fungsi item

dalam check list mengungkap kematangan sosial.

Berdasarkan data hasil uji coba terhadap 10 subyek dengan

menggunakan 60 item, prosedur analisis item dilakukan dengan

menggunakan koefisien korelasi Pearson dari program komputer SPSS

for windows versi 12. Berikut ini adalah distribusi item check list setelah