BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bencana Alam

2.1.1. Defensi Bencana Alam

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi maupun lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi menggunakan sumber daya yang dimiliki (IDEP, 2007). Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikatagorikan menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana sosial dan bencana campuran.

tanah longsor (UU No. 24 Tahun 2007). Menurut Priambido (2009) bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh perubahan kondisi alamiah alam semesta (angin : topan, badai, putting beliuang; tanah : banjir, tsunami, kekeringan, perembesan air tanah; api : kebakaran, letusan gunung api). Bencana alam juga didefenisikan sebagai peristiwa yang terjadi akibat kerusakan atau ancaman ekosistem dan terjadi kelebihan kapasitas yang terkena dampaknya. Dapat dijumpai terputusnya alat penunjang kehidupan (lifeline) dan tidak berfungsinya institusi medis (Zailani. Dkk, 2009)

2.1.2. Klasifikasi Bencana Alam

Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Bencana Alam Geologis

Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Yang termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.

2. Bencana Alam Klimatologis

Gerakan tanah (longsor) termasuk juga bencana alam, walaupun pemicu utamanya adalah faktor klimatologis (hujan), tetapi gejala awalnya dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik tanah serta batuan dan sebagainya). 3. Bencana Alam Ekstra-Terestrial

Bencana alam ekstra-terestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, contoh : hantaman/impact meteor. Bila hantaman benda-benda langit mengenai permukaan bumi maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi (Ekawati, 2005)

2.1.3. Macam – macam Bencana Alam 2.1.3.1. Banjir

1. Pengertian Banjir

Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir (Purwono, 2006).

2. Penyebab Banjir

Menurut Priambodo (2009), secara umum, penyebab terjadinya banjir adalah sebagai berikut :

a.

c. Pembuangan sampah yang sembarangan, baik ke

d. Pembuatan

e. Pembuatan

f.

3. Masalah Kesehatan dan Kerugian yang Mungkin Timbul

Menurut Sukandarrumidi (2010), Apabila suatu wilayah permukiman dilanda banjir, beberapa masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh masyarakat antara lain adalah :

a. Tengggelam

b. Gangguan pernapasan akibat masuknya air pada jalan napas

c. Penyakit diare, leptospirosis, dan gatal – gatal pada kulit akibat lingkungan yang tidak bersih.

d. Penyakit Malaria akibat terbentuknya genangan air yang mengundang nyamuk malaria.

e. Korban harta dan jiwa manusia

f. Munculnya penyakit yang tersebar melalui air 2.1.3.2. Gempa Bumi

1. Pengetian Gempa Bumi

(pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba tiba (Cahanar, 2005). Priambodo (2009) mendefinisikan gempa bumi sebagai getaran sesaat, bersifat tidak menerus, akibat terjadinya pergeseran secara tiba-tiba pada kerak bumi. Pergeseran ini terjadi karena adanya sumber kekuatan (force) sebagai penyebabnya.

2. Penyebab Gempa Bumi

Menurut Primbodo (2009) gempa bumi disebabkan oleh :

a. Aktivitas tektonik, merupakan proses alamiah bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik.

b. Aktivitas vulkanik, merupakan proses alamiah bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung api.

3. Masalah kesehatan dan bahaya yang sering timbul

Menurut Sukandarrumidi (2010), beberapa masalah kesehatan yang sering timbul mengikuti bahaya tektonik dan vulkanik adalah :

a. Keracunan makanan

b. Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) c. Gangguan pernapasan

d. Kematian dan luka

e. Penyakit psikis karna trauma 2.1.3.3. Tsunami

1. Defenisi Tsunami

lain sebagainya (Rahayu, 2009). Menurut IDEP (2007) Tsunami adalah gelombang besar yang diakibatkan oleh pergeseran bumi di dasar laut.

2. Penyebab Tsunami

Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan

oleh gempa bumi dibawah laut (Cahanar, 2005) 3. Masalah kesehatan yang mungkin timbul.

Zailani. dkk (2009) mengatakan Tsunami mengakibatkan bangunan roboh. Reruntuhan bangunan yang menimpa manusia dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Tsunami juga dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan lainnya, antara lain :

a. Gangguan pernapasan b. Keracunan makanan

c. Korban meninggal akibat tenggelam

2.2 Kesiapsiagaan

2.2.1 Definisi Kesiapsiagaan

memperkirakan kebutuhan dalam rangka menghadapi situasi kedaruratan dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini bentujuan agar perawat mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana alam.

Menurut Depkes RI (2010), kesiapsiagaan dalam wilayah manajemen darurat dapat dinyatakan sebagai pernyataan kesediaan untuk berespon terhadap suatu bencana, krisis atau tipe situasi emergensi lainnya. Kesiapsiagaan bukan hanya pernyataan kesiapan tetapi juga suatu topik dimana didalamnya terdapat banyak aspek-aspek manajemen darurat.

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan didalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadi bencana. Konsep kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR dalam Rahayu, 2009).

dalam rangka menemukan tujuan-tujuan tersebut. Sumber-sumber bervariasi dalam hal bagaimana dimensi-dimensi tersebut dan aktifitas-aktifitas yang didefinisikan (IDEP, 2007).

2.2.2. Kesiapsiagaan Perawat 2.2.2.1. Perawat

Perawat merupakan sub komponen dari sumber daya manusia khusus tenaga kesehatan yang ikut menentukan mutu pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan. Keperawatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Dalam menjalankan pelayanan, perawat selalu mengadakan interaksi dengan pasien, keluarga, tim kesehatan dan lingkungannya di mana pelayanan tersebut dilaksanakan (Potter dan Perry, 2005).

Nursalam (2007), mendefinisikan keperawatan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif kepada individu, keluarga dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Pelayanan keperawatan di sini adalah bagaimana perawat memberikan dukungan emosional kepada pasien dan memperlakukan pasien sebagai manusia.

2.2.2.2. Peran dan Fungsi Perawat Gawat Darurat

Menurut Musliha (2009) adapun peran dan fungsi perawat gawat darurat adalah:

1. Melakukan triage, mengkaji dan menetapkan dalam spektrum yang lebih luas terhadap kondisi klinis pada berbagai keadaan yang bersifat mendadak mulai dari ancaman nyawa sampai kondisi kronis.

3. Memfasilitasi rujukan dalam rangka menyelesaikan masalah kegawatdaruratan. 4. Jika terjadi bencana, komunikasi kepada seluruh tim pelayanan gawat darurat

terkait, baik pelayanan pra rumah sakit, maupun intra rumah sakit. 2.2.2.3. Kompetensi Perawat Gawat Darurat

Berdasarkan peran dan fungsinya, perawat gawat darurat yang bekerja di puskemas maupun di rumah sakit harus memiliki kompetensi khusus, yang diperoleh melalui pelatihan Basic Trauma Life Support (BTLS) dan Basic Cardiology Life Support (BCLS) atau Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD), sedangkan perawat yang bekerja di puskesmas menimal harus memiliki kompetensi Basic Life Support (BLS). Kompetensi tersebut meliputi : pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus ditingkatkan dan dipelihara sehingga menjamin perawat dapat melaksanakan peran dan fungsi secara professional ( Musliha, 2009).

Kompetensi yang harus dimiliki perawat dalam penanggulangan Kegawatdaruratan Sistem pernapasan adalah :

1. Mengatasi obstruksi jalan napas 2. Membuka jalan napas

3. Memberi napas buatan

2.2.3. Pelayanan Gawat Darurat

2.2.3.1. Konsep Pelayanan Gawat Darurat

Pelayanan gawat darurat merupakan salah satu komponen pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan/perawat pada saat tanggap darutat. Adapun tugas dan peran pada situasi tanggap darurat bencana adalah memberikan pelayanan kegawatdaruratandi tempat kejadian bencana sebelum korban di rujuk ke puskesmas maupun rumah sakit (Depkes, 2008). Menurut Setiohaji (2012) Pelayanan gawat darurat merupakan suatu program respon kedaruratan perawat/bidan untuk korban yang cedera atau sakit dan memerlukan perawatan yang medesak (Thygerson.dkk, 2011).

Pelayanan keperawatan gawat darurat adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan metodologi keperawatan gawat darurat yang berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada klien/pasien yang mempunyai masalah aktual atau resiko yang disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mencegah kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi.

resusitasi, syok, trauma, ketidakstabilan multisystem dan kewatdaruratan yang mengancam jiwa laiannya.

Pelayanan gawat darurat dilokasi bencana dilakukan pada fase akut atau tanggap darurat, pelayanan diberikan langsung ditempat kejadian berupa pertolongan terhadap luka ( menghentikan perdarahan) dan evakuasi dari lokasi bahaya ke tempat yang aman dan memberikan pelayanan bantuan hidup dasar untuk menyelamatkan korban, masa pencarian dan penyelamatan pada pase akut adalah 48 jam (Zailani. Dkk, 2009).

Menurut Setiohaji (2012) Dalam kegawatdaruratandiperlukan 3 kesiapan, yaitu :

1. Siap mental, dalam arti bahwa ”emergency can not wait”. Setiap unsur yang terkait termasuk perawat harus menghayati bahwa aritmia dapat membawa kematian dalam 1 – 2 menit. Apnea atau penyumbatan jalan napas dapat mematikan dalam 3 menit.

2. Siap pengetahuan dan keterampilan. Perawat harus mempunyai bekal pengetahuan teoritis dan patofisiologi berbagai penyakit organ tubuh penting. Selain itu juga keterampilan manual untuk pertolongan pertama.

3. Siap alat dan obat. Pertolongan pasien gawat darurat tidak dapat dipisahkan dari penyediaan/logistik peralatan dan obat-obatan darurat.

Menurut Musliha (2010), persyaratan dan kesiapan yang harus dimiliki oleh perawat pelaksana gawat darurat adalah :

2. Beriijazah formal keperawatan dari semua tingkat pendidikan yang disahkan oleh pemerintah

3. Memiliki sertifikat pelatihan gawat darurat

4. Tanggap dan cekatan terhadap masalah yang dihadapi 2.2.3.2. Tujuan Pelayanan Gawat Darurat

Menurut Kriyanti,dkk (2011), Tujuan dari penanggulangan gawat darurat adalah :

1. Mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat, hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat

2. Merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai

3. Penanggulangan korban bencana

2.2.3.3. Penatalaksanaan Gawat Darurat Sistem Pernapasan 2.2.3.3.1. Penilaian Jalan Napas

1. Jalan Napas yang Normal

Pada orang yang sadar dan dapat berbicara dengan suara yang jelas, dapat dianggap bahwa airway dalam keadaan baik, pada penderita yang tidak sadar penilaian airway dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengar dan meraba.

mendengarkan apakah ada bunyi pernapasan. Cara ini kita lakukan selama 5 detik, dan lakukan hitungan : satu, dua, tiga, empat dan lima (Depkes RI, 2008)

Cara lain adalah dengan menaruh punggung tangan kita di depan hidung penderita untuk merasakan adanya hembusan udara.

2. Jalan Napas yang Tidak Normal

Pernapasan yang berbunyi berarti airway tersumbat, tetapi belum sepenuhnya (belum total), karena ada penyempitan pada airway maka timbul suara saat bernapas. Jenis – jenis bunyi yang dapat timbul adalah :

a. Mengorok (snoring), karena airway tersumbat oleh lidah atau jaringan – jaringan di tenggorokan. Perhatikan bahwa bunyi mengorok terutama terjadi saat mengeluarkan napas.

b. Bunyi kumur – kumur (gurgling), disebabkan adanya muntahan isi lambung, darah atau cairan lain yang mungkin ada di airway. Bunyi ini terjadi saat mengeluarkan dan menarik napas.

c. Stridor adalah suara yang keras dalam menarik napas (inspirasi), kemungkinan karena laring yang membengkak dan menyumbat airway bagian atas. Bisa juga karena tersumbat sebagian (parsial) oleh benda asing.

sehingga semangkin tersumbat, oleh karna itu apabila akan dilakukan pernapasan buatan, airway selalu harus tetap terbuka (Depkes RI, 2008)

Menurut Sampurna (2013) Pada orang dewasa yang airway tersebut sepenuhnya, warna kulit akan membiru (sianosis) lama kelamaan akan kehilangan kesadaran dan jatuh. Apabila tidak segera ditangani, penderita akan meninggal. Pada anak kecil, akan terlihat gelisah, berusaha bernapas tetapi sia – sia, kulit membiru, kehilangan kesadaran dan kemudian meninggal.

2.2.3.3.2. Membebaskan Jalan Napas (Airway)

Menurut AGD 118 (2012), untuk membebaskan jalan napas, terlebih dahulu harus diketahui sumbatan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Ada 2 (dua) cara yang umumnya digunakan untuk membebaskan jalan napas yaitu :

1. Dengan cara mendongakkan kepala (head-tilt) sambil mengangkat dagu (chin lift). Cara mendongakkan kepala sambil mengangkat dagu adalah cara utuk membuka airway pada penderita yang tidak cedera. Apabila penderita cedera jangan menggerakkan kepala tetapi dapat dilakukan dengan cara mengangkat dagu ( chin-lift). Cara melakukannya adalah sebagai berikut :

a. Letakkan tangan kiri anda pada dahi korban (bila berada pada sisi kanan kepala korban)

b. Letakkan ujung jari telunjuk dengan jari tangan anda dari tangan kanan di bawah ujung dagu korban.

2. Mendorong rahang bawah ke depan (jaw thrust)

Gerakan ini lebih aman dibandingkan cara head tilt dan chin lift, terutama pada korban dengan cedera, namun lebih sulit dan lebih melelahkan. Gerakan ini sekaligus dapat menstabilkan kepala.

Cara melakukannya :

a. Berlutut di bagian kepala korban, letakkan siku anda di atas permukaan dimana penderita berbaring. Letakkan tangan maisng masing disamping korban.

b. Pegang sudut bagian bawah rahang pada kedua sisinya. (jika penderita bayi atau anak, letakkan 2 atau 3 jari masing masing tangan pada sudut rahang). c. Gunakan gerakan mengangkat untuk menggerakkan rahang ke arah depan

dengan kedua tangan. Kedua tehnik tersebut diatas mendorong pangkal lidah ke depan, dan melepaskannya dari dinding belakang.

2.2.3.3.3. Membebaskan Jalan Napas (Airway) dari Sekret

Ada dua cara untuk membersihkan airway dari sekret/cairan. Dengan posisi miring dan sapuan jari. Tehnik – tehnik tersebut dapat dilakukan sendiri – sendiri, ataupun secara bersamaan, tergantung kondisi korban.

1. Posisi miring

2. Sapuan jari

Muntah yang banyak atau benda padat yang ada dalam rongga mulut/faring dapat mengakibatkan kematian kerena airway tersebut.

Sapuan jari dilakukan hanya pada korban yang kesadarannya sama sekali hilang, karena kita akan memasukkan jari kedalam mulut korban. Sapuan jari dapat dilakukan sampai daerah faring, namun hal ini jangan dilakukan pada anak – anak, karena dapat mencederai faring yang lembut , selalu menggunakan sarung tangan ketika melakukan sapuan jari.

Cara melakukan sapuan jari pada korban yang tidak sadar, adalah :

a. Miringkan kepala korban kearah penolong (bila bukan korban cedera), posisi ini dapat mengalirkan/mengeluarkan benda asing, juga membantu pangkal lidah jatuh kebelakang tenggorokan.

b. Buka mulut korban dan lihat kedalam, jika terlihat cairan atau setengah cairan, tutuplah ujung jari telunjuk dan jari tengah anda dengan kain/kasa (jangan memakai sarung tangan)

2.2.3.3.4. Sumbatan Benda Asing pada Jalan Napas

Sumbatan jalan napas karena benda asing sangat berbahaya dalam harus dibersihkan karena apabila korban tidak dapat bernapas, anda tidak dapat memberikan pernapasan buatan.

Sumbatan jalan napas pada korban yang sadar dapat menyebabkan henti jantung. Pada sumbatan total, pernapasan akan berhenti karena benda asing tersebut menyumbat jalan napas sepenuhnya. Beberapa menit kemudian korban yang sadar akan menjadi tidak sadar (karena kekurangan oksigen) dan kematian akan terjadi jika sumbatan tidak diatasi. Sumbatan jalan napas yang paling sering ditemukan adalah disebabkan oleh makanan, penyebab umum lainnya gigi palsu yang lepas (Depkes RI, 2008)

Sumbatan benda asing pada jalan napas dapat parsial (sebagian) dan total. Pada sumbatan parsial korban masih dapat bernapas karena tidak sepenuhnya menyumbat pernapasan. Walaupun penderita tersebut mempunyai pertukaran udara yang bagus, kita tidak boleh meninggalkan korban dengan sumbatan parsial, karna bisa saja berubah menjadi sumbatan total (AGD 118, 2012)

Penatalaksanaan pra rujukan rumah sakit pada korban dengan sumbatan jalan napas dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Sumbatan parsial ( korban masih bernapas cukup baik)

Penderita dengan sumbatan parsial dapat diminta untuk batuk. Pada keadaan ini lakukan hal – hal sebagai berikut :

b. Jangan pernah meninggalkan korban sampai kita tahu pasti bahwa jalan napas korban sudah bersih.

c. Jika korban tidak dapat mengeluarkan benda sendiri mintalah pertolongan sesuai dengan prosedur rujukan pada SPGDT.

2. Sumbatan total (tidak dapat bernapas), atau parsial dengan pernapasan lemah (penderita masih sadar)

Pada keadaan ini harus dilakukan manuver dan heimlich atau dorongan perut (Abdominal thrusts) Tindakan heimlich akan mendorong diafragma dengan cepat keatas, dan juga memperkecil rongga toraks dengan cepat, sehingga terjadi semacam proses pengeluaran napas paksa yang kemudian diharapkan dapat mengeluarkan benda asing. Jangan lakukan pemukulan punggung (back blow) pada orang dewasa.

Tindakan heimlich dilakukan sebagai berikut :

a. Berdiri di belakang penderita dan peluklah dari belakang, selipkan satu lutut diantara ke dua tungkai korban. Hal ini akan membantu jatuh lebih perlahan apabila kehilangan kesadaran.

b. Kepalkan satu tangan dan letakkan di tengah perut di atas pusar tetap di bawah

xifoid.

c. Letakkan tangan yang lain diatas kepalan tangan pertama d. Lakukan pendorongan perut (abdominal thrusts)

anda terlalu tinggi, anda dapat menyebabkan luka bagian dalam. Pada korban yang hamil dan sangat gemuk lakukan manuver ini dengan meletakkan kepalan tangan di tengah tulang dada korban dan lakukan hentakan dada (chest thrusts)

3. Orang dewasa, sumbatan airway total dan tidak sadar

Penderita tidak sadar seperti ini biasanya terjadi pada keadaan :

a. Sudah dilakukan tindakan heimlich tetapi tidak berasil, dan kemudian korban jatuh dan menjadi tidak sadar.

b. Penderita tidak sadar dan pada saat dilakukan pernapasan buatan, tiupan kita terasa berat (ada hambatan)

Pada keadaan seperti diatas, lakukan hentakan perut (abdominal thrust). Pada saat menemukan korban tidak sadar dan kita belum mengetahui apa penyebabnya lakukan hal – hal sebagai berikut :

1) Usahakan untuk memberikan ventilasi pada penderita

Pertama – tama selalu buka jalan napas, kemudian berikan ventilasi buatan 2 kali, jika tiupan terasa berat, dada korban tidak terangkat, maka ini adalah sumbatan jalan napas).

2) Melakukan hentakan perut

a) Berlututlah dengan menunggangi korban

b) Tempatkan tumit tangan dari satu tangan di tengah perut korban sedikit diatas pusar dan tepat di bawah xifoid. Tempatkan tangan kedua diatas tangan pertama

3) Lakukan sapuan jari a) Buka jalan napas b) Lakukan sapuan jari

c) Lakukan urutan A – B – C secara terus menerus sampai benda asing keluar.

2.2.3.3.5. Menilai dan Memperbaiki Pernapasan (Breathing)

Pada dasarnya untuk pernapasan ada 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan : 1. Menilai pernapasan

Bernapas harus tanpa usaha tambahan

a. Lihat apakah dada turun naik seperti biasanya korban bernapas, bila korban menggunakan otot leher yang berlebihan atau otot – otot antar tulang iga korban terlihat ikut bergerak, kemungkinan korban dalam keadaan sesak.

b. Awasi penderita yang sadar apabila berbicara. Berbicara berarti bahwa udara bergerak melewati pita suara. Jika korban hanya dapat bersuara atau berbicara beberapa patah kata saja, kemungkinan pernapasan tidak cukup (adekuat). Korban yang berbicara dalam kalimat lengkap tanpa kesulitan, pernapasan berarti cukup (adekuat).

Pada korban yang tidak sadar, bukalah airway. Letakkan telinga anda dengan mulut dan hidung korban selama 5 detik dan lihat – dengar – raba (sekaligus menilai airway).

1) Lihat : turun naiknya dada

3) Raba : rasakan udara yang keluar dari mulut dan hidung korban pada pipi kita

Jika ada sumbatan pada airway baru saja terjadi, dada korban mungkin masih akan turun naik, namun tidak ada arus udara yang keluar dari hidung atau mulut korban.

Pernapasan “agonal” (korban bernapas dengan megap – megap secara lambat) dapat terjadi pada henti jantung atau pernapasan yang sebentar lagi akan berhenti. Bila karena henti jantung mendadak, maka megap – megap ini tidak akan berlangsung lama, dan akan segera diikuti dengan berhentinya pernapasan.

2.2.3.3.6. Tanda – tanda Pernapasan yang tidak Adekuat

Sangat penting bagi kita untuk mengenal tanda – tanda pernapasan yang tidak adekuat. Tanda pernapasan tidak adekuat adalah :

1. Frekuensi pernapasan tidak normal 2. Sesak

3. Sianosis

4. Perubahan kesadaran

5. Denyut jantung yang lambat atau sangat cepat yang disertai dengan jumlah pernapasan yang lambat.

2.2.3.3.7. Memperbaiki Pernapasan 1. Pernapasan buatan (Assisted ventilation)

Jika korban masih bernapas, maka siberikan bantuan pernapasan bila : a. Pernapasan terlalu lambat

b. Pernapasan yang terlalu dangkal c. Pernapasan yang sangat cepat

2. Beberapa cara pernapasan buatan yang harus dikuasai : a. Pernapasan mulut ke mulut

b. Pernapasan mulut ke masker

c. Pernapasan mulut ke Bag Valve Mask (BVM) 2.2.3.6. Resusitasi Jantung Paru (RJP)

Bila sel tubuh tidak mendapatkan oksigen, jaringan vital seperti otak dan jantung akan rusak. Hal ini dapat menyebabkan kematian

2.2.3.6.1. Pengertian Mati Klinis dan Mati Biologis 1. Mati Klinis

Korban dinyatakan mati secara klinis apabila berhenti bernapas dan jantung berhenti berdenyut. Pada keadaan ini masih dapat diusahakan agar korban hidup kembali apabila dilakukan RJP.

2. Mati Biologis

Kerusakan sel otak dimulai 4 – 6 menit setelah berhentinya pernapasan dan sirkulasi darah. Setelah 10 menit biasanya sudah terjadi kematian biologis. Pada keadaan ini korban tidak dapat ditolong lagi.

bantuan hidup dasar yaitu segala hal yang bersangkutan dengan Airway,

Breathing, dan Circulation.

2.2.3.6.2. Tanda Kematian Biologis

Walaupun korban belum menunjukkan tanda – tanda pembusukan, namun ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa korban sudah mati biologis, yaitu :

1. Kebiruan (lembam mayat) 2. Kekakuan (rigor mortis)

3. Pembusukan yang nyata, terutama bau busuk.

Bila terlihat tanda – tanda kematian biologis, RJP tidak perlu dilakukan lagi. 2.2.3.6.3. Pemijatan Jantung

Jantung dapat dibuat seolah – olah berdenyut dengan menekan dada dari luar. Pada tindakan ini kita menekan dada sehingga tekanan dalam rongga dada menjadi sangat tinggi, dan saat melepas tekanan pada dinding dada, rongga dada akan kembali ke bentuk semula karena elastis, dan terjadi penurunan tekanan dalam rongga dada. 2.2.3.6.4. Langkah-langkah sebelum Melakukan RJP

Sebelum melakukan RJP pada korban, kita harus : 1. Pastikan bahwa korban tidak sadar

2. Pastikan bahwa korban tidak bernapas 3. Pastikan bahwa nadi korban tidak teraba

2. Geserkan jari penolong ke samping. Hentikan di sela – sela antara laring dan otot leher

3. Rasakan nadi, tekan selama 5 – 10 detik

Resusitasi Jantung Paru merupakan kombinasi pemijatan jantung dan napas buatan. Untuk dapat melakukan RJP dengan seksama, maka baik korban maupun penolong harus dalam posisi yang tepat.

1. RJP dengan satu penolong pada orang dewasa

a. Lakukan penekanan dada dengan perbandingan 2x tiupan diikuti 30x penekanan dada

b. Buka jalan napas, kemudian berikan 2 tiupan yang masing – masing waktunya 1,5 sampai 2 detik. Pastikan kita menarik napas yang dalam sebelum memberikan tiupan napas.

c. Lanjutkan sampai 4 kali putaran dari 15 tekanan dan 2 ventilasi 2. RJP dengan dua penolong pada orang dewasa

Penderita ditidurkan lurus telentang, pada permukaan yang datar dan padat. Jika memakai baju, buka bajunya sehingga kita dapat melihat tulangnya. Penolong pertama berlutut pada ujung kepala korban, penolong kedua berlutut pada sisi kanan dada korban.

Lakukan penekanan dada :

a. Lokasi penekanan pada area , dua jari di atas proxesus xifoideus

Dibawah ini adalah algoritma bantuan hidup dasar pada orang dewasa yang menggambarkan langkah – langka Resusitasi Jantung Paru (RJP)

1 kirim orang kedua

-Beri 1 napas tiap 5 – 6 detik -Cek nadi kembali tiap 2

menit

AED/defibrillator datang Mulai 30 kompresi dan 2 ventilasi

RJP Kualitas Tinggi -Kecepatan paling sedikit

100x/m

-Kedalaman kompresi 2 inci (5 cm)

-Biarkan dada recoil setiap setelah kompresi

-Minimalkan interupsi terhadap kompresi dada -Hindari ventilasi yang

berlebihan

Cek nadi selama < 10 detik

Cek irama Irama shockable

Berikan 1 shock

Segera lakukan RJP selama 2 menit

Segera lakukan RJP selama 2 menit Cek irama tiap 2 menit : lanjutkan sampai tim BHL datang atau korban

Gambar 2.1 Algoritma Bantuan Hidup pada Orang Dewasa

Sumber : AHA (Amarican Heart Association)

2.3 Teori Pembentukan Kesiapsiagaan

Menurut Citizen Corps (2006), perilaku kesiapsiagaan dapat diuji dengan menggunakan Transtheoritical Model dari Perilaku Berubah, yang juga disebut sebagai tahap-tahap model perubahan. Pada model ini, individu mendemonstrasikan berbagai tingkat kesiapan untuk berubah atau berbagai tingkat aktifitas saat ini. Model ini menempatkan individu dalam 5 (lima) tahap yang mengindikasikan kesiapan untuk mengupayakan, membuat atau mendukung perubahan perilaku. Kelima tahap tersebut adalah :

1. Precontemplation (Pra Renungan), dimana pada tahap ini individu tidak berniat untuk berubah atau bahkan berfikir tentang perubahan dalam waktu dekat (biasanya diukur 6 bulan berikutnya)

2. Contemplation (Renungan), dimana individu belum dipersiapkan untuk mengambil tindakan pada saat ini, tetapi berniat untuk mengambil tindakan dalam jarak enam bulan kedepan.

3. Preparation (Persiapan), dimana individu secara aktif mempertimbangkan untuk mengubah perilakunya kedepan dengan segera

5. Maitenance (Pemeliharaan), dimana individu telah berubah perilakunya, telah dipertahankan lebih dari 6 bulan, dan sedang bekerja untuk menjaga perubahannya.

Menurut Merriam-Webster, kesiapan dapat didefinisikan sebagai persiapan secara mental dan fisik pada suatu pengalaman atau tindakan. Antonovsky (1987), Bandura (1977), Rosenbaum (1988), Meichenbaum & Cameron (1983), seorang individu dindikasikan siap untuk berubah mencakup kemampuan untuk berkoping, menyelesaikan masalah, dan ditunjukkan dengan perilaku yang baik/sehat (Walinga, 2008) Menurut Mc.Kiernan et al (2005), teori perkembangan evolusi dari kesiapsiagaan dan plastisitas Brunswikian menyatakan bahwa perilaku berhubungan antara terbentuknya kebiasaan dan punahnya kebiasaan. Perilaku tersebut disebabkan tampilan domain independen dan domain dependen. Domain independen berada pada dalam prinsip pengorganisasian yang digunakan untuk mengolah berbagai bentuk indikator data yang masih terdapat ketidaksesuaian/kekeliruan. Sedangkan domain dependen berada antara pemberlakuan lingkungan yang unik dan pemanfaatan indikator fungsi dari lingkungan tersbut.

2.4. Teori Pembentukan Perilaku

atau kawasan, yaitu : 1) kognitif (cognitive), 2) afektif (affective), dan 3) psikomotor (psychomotor). Menurut Chaplin dalam Pieter dan Lumongga (2010), perilaku adalah kumpulan reaksi, perbuatan, aktivitas, gabungan gerakan, tanggapan ataupun jawaban yang dilakukan seseorang, seperti proses berpikir, bekerja , dan sebagainya. Suliha (2001), menyatakan perilaku adalah interelasi stimulus eksternal dengan stimulus internal yang memberikan respons eksternal. Stimulus internal adalah stimulus-stimulus yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis. Sedangkan stimulus-stimulus eksternal adalah segala macam reaksi seseorang akibat faktor dari luar diri atau dari lingkungan.

Menurut Green, et al (1989), faktor perilaku ditentukan oleh 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Faktor predisposisi (predisposing factors), yakni faktor yang mendasari terjadinya perilaku, mencakup pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan variabel demografi tertentu, (2) Faktor pemungkin (enabling factors), yakni faktor yang memungkinkan timbulnya motivasi atau aspirasi untuk terlaksananya suatu perilaku, mencakup ketersediaan sumber daya kesehatan, keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap kesehatan, serta keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan, (3) Faktor penguat (reinforcing factors), yakni faktor penyerta yang datang sesudah terjadinya perilaku. Yang termasuk kedalam faktor penguat adalah keluarga, teman sebaya, guru, pengambil kebijakan, dan petugas kesehatan.

memahami interaksi manusia dan lingkungannya yang paling bermakna. Rotter yakin bahwa perilaku manusia berasal dari interaksi antara faktor pribadi dan faktor lingkungan. Faktor-faktor kognitif (personal) manusia seperti pengetahuan, ekspektansi, persepsi subjektif, nilai, tujuan, dan standar pribadi berperan penting dalam membentuk kepribadian, selanjutnya kepribadian akan memengaruhi perilaku manusia.

2.5. Kesiapsiagaan Perawat Menghadapi Bencana 2.5.1. Pengetahuan

Menurut Notoatmoodjo (2007), pengetahuan adalah hasil tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior).

Terdapat 6 (enam) tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif yaitu: 1. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall)

telah diterima. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya. 2. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek. 3. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam bentuk konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

5. Sintesis (synthesis)

Dengan kata lain sintesis adalah kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun dan dapat merencanakan, dapat meringkaskan terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

Menurut Sutton dan Tierney (2006), kegiatan kesiapsiagaan hendaknya didasarkan kepada pengetahuan tentang potensial dampak bahaya bencana dalam kesehatan dan keselamatan, kegiatan pemerintahan, fasilitas dan infrastruktur, pemberian pelayanan, kondisi lingkungan ekonomi, serta dalam peraturan dan kebijakan. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) parameter pertama faktor kritis kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam adalah pengetahuan dan sikap terhadap resiko bencana. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat memengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap siaga menghadapi bencana.

2.5.2. Sikap

Menurut Notoatmodjo (2007), sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Newcomb dalam Notoatmodjo (2007), menyatakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Sikap dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif.

Notoatmodjo (2007) menjelaskan bahwa sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan pada sikap

negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindar, membenci, tidak menyukai

objek tertentu. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang

diberikan (objek). Misalnya sikap seseorang terhadap berita bencana yaitu terlihat dari

kesediaan dan perhatiannya terhadap berita.

2. Merespon (responding)

Merespon adalah memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan

menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap, karena suatu

usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas

3. Menghargai (valuing)

Menghargai dapat dilihat dari sikap mengajak orang lain mengerjakan sesuatu atau

berdiskusi mengenai suatu masalah. Misalnya seorang petugas yang mengajak petugas

lainnya untuk menilai resiko bencana disuatu daerah serta melakukan mitigasi

terhadap resiko bencana tersebut.

4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi. Pengukuran sikap dilakukan dengan secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Allport dalam Notoatmodjo (2007), sikap biasanya memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap objek yang dihadapi, oleh karena itu sikap merupakan predisposisi untuk berespon yang akan membentuk tingkah laku. Terdapat 3 (tiga) komponen pokok sikap yaitu:

1. Komponen kognisi yang berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan, serta ide dan konsep terhadap objek, artinya keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek.

2. Komponen afeksi yang berhubungan dengan kehidupan emosional seseorang atau evaluasi orang terhadap objek, artinya penilaian (terkandung dalam faktor emosi) orang tersebut terhadap objek.

tindakan atau perilaku terbuka. Sikap adalah ancang-ancang untuk bertindak atau berperilaku terbuka.

Ketiga komponen ini secara bersama – sama membentuk sikap yang utuh (total attitude). Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan , dan emosi memegang peranan penting. Newcomb dalam Notoatmodjo (2007), salah seorang ahli psikologis social, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bentindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu.

Menurut Transtheoretical Model of Behaviour Change yang dinyatakan oleh

Citizen Corps (2006), sikap diartikan individu meyakini bahwa mampu untuk mengambil tindakan-tindakan kesiapsiagaan, meyakini dalam efektifitas dan penggunaan tindakan kesiapsiagaan, meyakini bahwa tindakan-tindakan kesiapsiagaan sebanding dengan investasi waktu dan sumber daya.

Menurut Syaruddin dan Fratidhina (2009), Menumbuhkan suatu sikap dan pengetahuan dalam menghadapi bencana ini merupakan hal yang sangat penting khususnya di negara yang seringkali dilanda bencana seperti Indonesia.

2.5.3. Keterampilan

Keterampilan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Menurur Garry Dessler, pendidikan dan pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi seseorang yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan perkerja dan tugas. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya pendidikan dan pelatihan, yaitu : (1) membantu individu untuk dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah secara lebih baik, (2) internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi, tanggung jawab dan kemajuan, (3) mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan diri, (4) membantu untuk mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas – tugas baru (Nursalam, 2008).

Peningkatan keterampilan merupakan strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas dan sikap tanggap dalam mengahadapi bencana.

2.6. Landasan Teori

Kesiapsiagaan (preparedness) menghadapi bencana alam adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi bencana dilakukan secara tepat dan efektif (Rahayu dkk, 2009).

Menurut Transtheoretical Model of Behaviour Change yang dinyatakan oleh Citizen Corps (2006), faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan terhadap bencana adalah 1) external motivasi meliputi kebijakan, pendidikan dan latihan, dana, 2) pengetahuan, 3) sikap, 4) keahlian. Menurut Mc.Kiernan et al, 2005, teori perkembangan evolusi dari kesiapsiagaan dan plastisitas Brunswikian menyatakan bahwa perilaku berhubungan antara terbentuknya kebiasaan dan punahnya kebiasaan. Menurut Lawrence Green (1980), perilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu : 1) Faktor predisposisi (Predisposing Factors) yang terdiri dari pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan lain sebagainya 2) Faktor pendukung (Enabling Factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik, ketersediaan sumber daya kesehatan, keterjangkauan sumber daya kesehatan, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat terhadap kesehatan, serta keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan), 3) Faktor pendorong (Reiforcing Factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku ( keluarga, teman sebaya, guru, pengambil kebijakan, dan petugas kesehatan).

Bloom (1908), membagi perilaku manusia ke dalam 3 domain (ranah/kawasan) yang terdiri dari ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor domain) yang ketiganya diukur dari pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan praktik (practice).

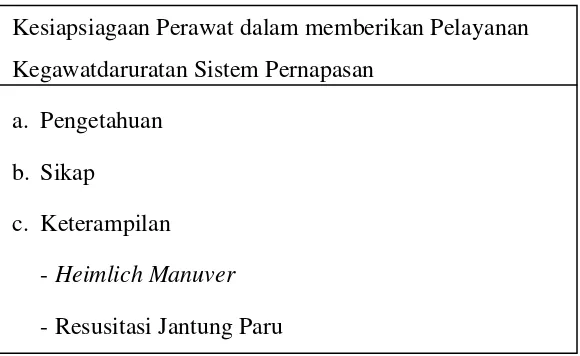

Merujuk pada Teori Green dan teori perubahan perilaku (Bloom) , serta berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti, terkait dengan kesiapsiagaan perawat dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratanakibat bencana, maka faktor yang paling berpengaruh adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan perawat.

2.7. Kerangka Konsep

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka kerangka konsep penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep, maka dapat dijelaskan bahwa variabel dalam penelitian ini adalah Kesiapsiagaan Perawat yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memberikan pelayanan Kegawatdaruratan Sistem pernapasan.

Kesiapsiagaan Perawat dalam memberikan Pelayanan Kegawatdaruratan Sistem Pernapasan

a. Pengetahuan b. Sikap

c. Keterampilan -Heimlich Manuver