14

BAB III

DASAR TEORI

Tidak setiap tempat di bumi ini mempunyai endapan batubara dan tidak setiap waktu geologi menghasilkan endapan batubara yang ekonomis. Dua tahap penting yang dapat dibedakan untuk mempelajari genesa batubara adalah gambut dan batubara. Dua tahap ini merupakan hasil dari suatu proses yang berurutan terhadap barang dasar yang sama (tumbuhan). Proses tersebut yaitu penggambutan (peatification) dan pembatubaraan (coalification).

3.1. PEMBENTUKAN BATUBARA

Batubara terbentuk dari gambut di dalam rawa. Gambut merupakan tahap paling awal dari proses pembetukan batubara. Gambut didefinisikan sebagai sedimen organik tidak padat yang dapat terbakar dan berasal dari hancuran atau bagian tumbuhan yang terhumifikasi dalam kondisi tertutup udara, mempunyai kandungan air lebih dari 75% (berat) dan kandungan mineral kurang dari 50% dalam kondisi kering.

Beberapa faktor penting dalam pembentukan rawa gambut menurut Bend,1992 dalam Diessel (1992):

1. Evolusi tumbuhan

Ragam tumbuh–tumbuhan seperti yang dikenal pada saat ini telah mengalami proses evolusi yang sangat panjang mulai dari Jaman Devon. Mulai dari satu jenis tumbuhan (alga/ganggang) pada jaman sebelum Devon menjadi sekian banyak pada waktu–waktu berikutnya. Perkembangan ini perlu diketahui karena ada beberapa tumbuhan yang hanya tumbuh pada jaman tertentu saja sehingga memudahkan untuk menginterpretasikan genesanya.

15 2. Iklim

Iklim mengendalikan kecepatan perkembangan tumbuh–tumbuhan, jenis tumbuh–tumbuhan serta kecepatan dekomposisi tumbuh–tumbuhan yang pada akhirnya iklim pada suatu daerah banyak mempengaruhi pembentukan gambut. Pada daerah beriklim tropis yang banyak air dan hangat akan menghasilkan banyak lapisan gambut dan tebal, yang terbentuk dari batang kayu yang besar. Kenaikan suhu disamping mempercepat pertumbuhan tanaman juga mempercepat proses dekomposisi. Sebagai contoh, di daerah beriklim tropis telah ditemukan rawa yang luas dipenuhi gambut yang ketebalannya sampai lebih dari 30 m (Taylor et. al., 1998).

3. Geografi dan struktur daerah

Gambut dan batubara terbentuk pada daerah yang memiliki kondisi: a. Kenaikan muka air tanah yang lambat

b. Perlindungan rawa terhadap pantai atau sungai c. Energi relief rendah

Jika kenaikan muka air tanah terlalu cepat naik terhadap rawa maka kondisi akan berubah menjadi limnik atau terjadi pengendapan sedimen marine. Sebaliknya jika terlalu lambat, maka material tumbuhan akan membusuk dan gambut yang sudah terbentuk akan tererosi. Energi relief yang rendah berdampak pada persediaan sedimen yang membiarkan gambut untuk terbentuk selama periode tertentu tanpa terganggu oleh sedimen lain.

3.2. PENGGAMBUTAN (PEATIFICATION)

Tahap awal pembentukan batubara adalah pembentukan gambut. Proses terpenting dalam tahap ini adalah pembentukan humic subtance (humification), yang dikontrol oleh suplai oksigen, kenaikan temperatur, fasies dan lingkungan alkali. Berikutnya

16 derajat humifikasi tidak tergantung pada kedalaman akan tetapi bergantung pada fasies.

Proses pembentukan gambut mencakup proses mikrobial dan perubahan kimia (biochemical coalification). Tahap selanjutnya adalah tahap geochemical coalification dimana dalam prosesnya tidak melibatkan bakteri (proses mikrobial). Pada tahap biokimia, subtansi tumbuhan seperti selulosa, pektin, karbohidrat, dan lain–lain terdekomposisi oleh aktifitas aerobik mikroba di bagian permukaan yang mengakibatkan pengkayaan lignin yang kaya karbon dan pembentukan asam humin.

Alterasi paling kuat dengan kondisi tertutup oksigen yang terjadi pada permukaan gambut sampai dengan kedalaman 0,5 meter yang dikenal dengan istilah peatigenic layer. Pada bagian ini terjadi aktifitas bakteri aerobik, actinomyces dan fungi.

Dengan bertambahnya kedalaman, bakteri aerobik digantikan oleh bakteri anaerobik, karena suplai oksigen semakin berkurang, bertambahnya kedalaman ini sebanding dengan bertambahnya kandungan karbon. Pada kedalaman lebih dari 10 meter praktis bakteri tidak lagi memiliki peranan, yang terjadi hanyalah proses kimia (polomerisasi, kondensasi, dan reaksi reduksi).

Profil gambut pada bagian permukaan dicirikan dengan kandungan karbon yang bertambah cepat dengan bertambahnya kedalaman sehingga substan yang kaya akan oksigen di permukaan (selulose dan hemiselulose) terdekomposisi oleh mikrobiologi yang menyebabkan pengkayaan lignin yang kaya karbon dan terbentuknya asam humin.

Meningkatnya tekanan pada tahap geokimia menyebabkan kandungan air berkurang dengan cepat, sehingga kandungan air dapat dijadikan parameter pengukur tingkat diagenesa gambut. Juga munculnya selulose bebas (tak bercampur dengan lignin) juga merupakan indikator diagenesa gambut yang baik.

17 3.3. PEMBATUBARAAN (COALIFICATION)

Proses pembatubaraan didefinisikan sebagai peningkatan karbon secara bertahap dari materi fosil organik dalam suatu proses yang alami. Proses ini dibedakan menjadi tahapan biokimia yang meliputi seluruh proses pembentukan rawa gambut (peatification) dan tahapan geokimia (biochemical coalification) yang merupakan proses metamorfosis. Berdasarkan tahapan yang telah dilaluinya batubara dibagi menjadi beberapa peringkat (Tabel 3.1).

18 Tabel 3.1 Peringkat batubara (Taylor et.al., 1998)

Proses pembatubaraan meliputi perubahan baik secara fisik dan kimia dari gambut melalui lignit, sub-bituminus, bituminus, antrasit, sampai metaantrasit. Kontrol utama perubahan ini adalah derajat metamorfisme (temperatur dan tekanan). Tahapan yang dicapai oleh batubara dalam deret pembatubaraan ini disebut sebagai peringkat batubara.

19 Pada proses ini, tekanan yang bertambah besar akan mengakibatkan porositas gambut berkurang dan peningkatan anisotropi. Sifat porositas ini dapat dilihat dari kandungan airnya (moisture content) yang berkurang selama proses perubahan dari gambut menjadi brown coal. Sifat porositas dan anisotropi ini paralel dengan bidang perlapisan dan bisa dikorelasikan dengan tekanan overburden. Sementara itu, secara kimia, gambut mengalami perubahan komposisi dari unsur–unsur karbon, oksigen, dan hidrogen. Derajat pembatubaraan ditentukan oleh perubahan komposisi kimianya (C, H, O dan VM) atau dengan sifat optis (reflektansi vitrinit).

Selama tahap hard brown coal (lignit-sub bituminus) maka sisa terakhir dari selulose dan lignin ditransformasikan menjadi material humik. Asam humik terkondensasi menjadi molekul yang lebih besar dan kehilangan sifat keasamannya membentuk humin yang tak larut dalam alkali.

Perubahan paling menonjol pada batas peringkat sub bituminous C dan B adalah perubahan petrografis yang disebabkan oleh proses gelifikasi geokimia (vitrinisasi) dari substansi hunik yang berubah menjadi hitam dan mengkilap. Pada tahap antrasit dicirikan oleh turunnya hidrogen dan perbandingan H terhadap C secara drastis, bertambah kuatnya reflektivitas dan anisotropisme.

Proses pembatubaraan terutama disebabkan oleh naiknya temperatur dan waktu. Pengaruh temperatur dipercayai sangat dominan disebabkan sering ditemukan adanya intrusi–intrusi batuan beku yang berdekatan dengan lapisan batubara dengan peringkat tinggi (antrasit) karena terjadi kontak metamorfisme. Kenaikan peringkat batubara juga dapat diamati pada kedalaman yang lebih besar (Hukum Hilt) yang disebabkan oleh kenaikan temperatur akibat bertambahnya kedalaman. Menurut Hilt kecepatan peningkatan peringkat bergantung juga pada gradien geotermal.

20 Waktu akan memberikan pengaruh yang berarti jika temperatur pembatubaraan tinggi. Tekanan makin tinggi maka proses pembatubaraan akan semakin cepat terutama pada daerah–daerah yang terlipatkan dan terpatahkan.

3.4. FASIES BATUBARA

Fasies batubara berhubungan dengan tipe genetik batubara yang diekspresikan melalui komposisi maseral, kandungan mineral, komposisi kimia dan tekstur (Taylor G.H and Teichmüller, 1993).

Faktor yang mempengaruhi karekteristik fasies batubara:

1. Tipe pengendapan

Endapan authochtonous terbentuk dari materi yang berasal dari tempat pengendapan itu sendiri. Endapan allochtonous terbentuk dari materi yang telah mengalami perpindahan tempat. Endapan allochtonous relatif lebih banyak mengandung mineral dibandingkan endapan authochtonous. Dekomposisi tumbuhan juga berlangsung selama proses transport oleh air (angin) sehingga maseral yang tahan terhadap proses dekomposisi akan terkonsentrasi pada sedimen klastik.

2. Rumpun tumbuhan pembentuk

Ada empat tipe rawa berdasarkan rumpun tumbuhan pembentuknya yaitu: o Rawa daerah terbuka dengan tumbuhan air

o Rawa daerah terbuka dengan tumbuhan alang-alang o Rawa hutan

21 Menurut Martini dan Glooschenko (1984) dalam Diessel (1992), rawa gambut dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan jenis tumbuhan pembentuk, yaitu :

a) Bog, yaitu lokasi rawa yang banyak ditumbuhi oleh tanaman lumut atau tanaman merambat yang miskin kandungan makanan (Damman & French, 1987).

b) Fen, yaitu lokasi rawa yang kaya akan tumbuhan perdu dan beberapa jenis pohon lainnya. Umumnya terletak pada lingkungan ombrogenik yaitu transisi antara daerah yang melimpah akan kandungan air dengan daerah yang terkadang kering.

c) Marsh, yaitu lokasi rawa yang didominasi oleh tumbuhan perdu atau tanaman merambat yang sering terdapat di sekitar pinggir danau atau laut. d) Swamp, yaitu daerah basah pada iklim tropis hingga dingin yang

didominasi oleh tumbuhan berkayu.

3. Lingkungan pengendapan

Pembentukan batubara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi lingkungan dan geologi di sekitarnya. Distribusi lateral, ketebalan, komposisi dan kualitas batubara banyak dipengaruhi oleh lingkungan pengendapannya. Ada empat jenis lingkungan pengendapan:

o Telmatis / terrestrial

Lingkungan yang berada pada daerah pasang surut ini menghasilkan gambut yang tidak terganggu dan tumbuh insitu (Forest peat, reed peat dan high moor moss peat).

o Limnis / subakuatik

Lingkungan ini terendapkan di bawah air rawa danau. Batubara yang terendapkan pada lingkungan telmatis dan limnis sulit dibedakan karena pada forest swamp biasanya ada bagian yang berada di bawah air (feed swamp).

22 o Payau / marine

Batubara yang terendapkan pada lingkungan ini mempunyai ciri khas kaya abu, S dan N yang mengandung fosil laut. Untuk daerah tropis biasanya terbentuk dari mangrove (bakau) dan kaya S.

o Ca-rich

Lingkungan ini menghasilkan batubara yang kaya akan Ca dan mempunyai ciri yang sama pada endapan payau. Batubara Ca-rich selalu terjadi pada lingkungan bawah air dengan kondisi oksigen terbatas. Lingkungan pengendapan ini juga banyak mengandung fosil. Batubara Ca-rich banyak menghasilkan bitumen.

4. Persediaan bahan makanan

Rawa eutrophic (kaya bahan makanan), mesotrophic (sedang) dan oligotrophic (miskin bahan makanan) dibedakan tergantung dari banyak sedikitnya bahan makanan yang bisa digunakan. Low moor biasanya eutrophic karena menerima air dari tanah yang banyak mengandung makanan terlarut. Raised bog/hoch moor biasanya oligotrophic karena hanya mengandalkan air hujan. Transisi antara topogenic low moor dan raised bog disebut mesotrophic. Gambut pada pada high moor secara umum mengandung sisa–sisa tumbuhan yang terawetkan dengan baik. Di bawah kondisi hidrologi yang seragam maka tumbuhan rawa eutrophic banyak spesiesnya. Oligotrophic di daerah iklim sedang pada umumnya berupa sphagnum sedangkan untuk daerah tropis bisa ditumbuhi oleh hutan kayu tetapi tidak banyak spesiesnya karena rawa jenis ini akan asam (pH 3,5–4) dan kandungan mineralnya sangat rendah.

5. pH, aktivitas bakteri dan sulfur

Keasaman gambut sangat mempengaruhi keberadaan bakteri yang berperan dalam pengawetan sisa tumbuhan. Disamping tipe batuan dasar dan air yang

23 mengalir masuk ke rawa maka keasaman rawa tergantung pada rumpun tumbuhan yang ada, suplai O2, dan konsentrasi asam humik yang sudah terbentuk. Bakteri hidup dengan baik pada kondisi netral (pH 7–7,5), jika makin asam maka bakteri akan makin sedikit dan struktur kayu akan terawetkan dengan lebih baik. Sebagai contoh lingkungan pengendapan Ca-rich yang alkalin menyebabkan bakteri mampu mendekomposisi sisa tumbuhan dengan baik serta membentukan humin gel dan produk penggambutan yang kaya akan N dan H.

6. Temperatur

Temperatur permukaan gambut memegang peranan penting pada proses dekomposisi primer. Pada iklim yang hangat dan basah membuat bakteri hidup dengan lebih baik sehingga proses–proses kimia dapat berjalan dengan baik. Temperatur tertinggi untuk bakteri penghancur sellulosa pada gambut adalah 35-40˚C.

7. Potensial redoks

Potensial redoks memegang peranan yang penting untuk menunjang aktivitas bakteri dan proses penggambutan. Jika rumpun tumbuhan, iklim dan kondisi lingkungannya sama, maka persediaan oksigen menentukan apakah pengambutan berjalan atau tidak.

Selanjutnya berdasarkan lingkungan sedimenternya, Diessel (1992) membagi tempat terakumulasinya rawa gambut menjadi 4 bagian (Gambar 3.1), yaitu :

1. Braid Plain

Merupakan dataran aluvial yang terdapat diantara pegunungan, dimana terendapkan sedimen berukuran kasar (>2 mm). Batubara yang terbentuk pada daerah ini merupakan hasil diagenesa gambut ombrogenik yang mempunyai penyebaran lateral terbatas dengan ketebalan rata–rata 1,5 meter.

24 Kandungan abu, sulfur total dan vitrinitenya umumnya rendah, sementara pada daerah tropis kandungan vitrinite umumnya tinggi. Pada bagian tengah lahan gambut umumnya kaya akan maseral inertinite (28%) karena suplai nutrisi yang terbatas. Kandungan inertinite (khususnya semifusinite) yang besar menyebabkan nilai TPI (Tissue Preservation Index) nya relatif tinggi yang sekaligus dapat menunjukkan bahwa tumbuhan asalnya didominasi oleh bahan kayu. Sementara itu nilai GI (Gelification Index) yang rendah dan warna batubara yang buram dapat menunjukkan bahwa secara periodik permukaan gambut mengalami kekeringan dan proses oksidasi. Kandungan abu yang kadang ditemukan cukup tinggi (±20%), kemungkinan dapat berasal dari banjir musiman dan keluarnya air tanah ke permukaan.

2. Alluvial Valley and Upper Delta Plain

Kedua lingkungan ini sulit dibedakan karena adanya kesamaan litofasies dan sifat batubara yang terbentuk sehingga pembahasannya dapat disatukan. Lingkungan ini merupakan transisi dari lembah dan dataran aluvial dengan dataran delta, umumnya melalui sungai berstadium dewasa yang memiliki banyak meander. Lapisan batubara umumnya memiliki ketebalan bervariasi dan endapan sedimennya terutama terdiri atas perselingan batupasir dan lanau/lempung.

Gambut dapat terakumulasi pada berbagai morfologi seperti pada rawa, dataran dan cekungan banjir, bagian luar saluran sungai dan lain-lain. Permukaan gambut cenderung selalu basah dan jarang mengalami periode kemarau sehingga menghasilkan endapan batubara yang mengkilap dengan nilai TPI dan GI relatif tinggi serta didominasi oleh maseral telovitrinite/humotellinite dan secara kualitas memiliki kandungan abu dan sulfur yang rendah dibanding batubara pada lingkungan lainnya.

25 3. Lower Delta Plain

Lingkungan ini dibedakan dengan upper delta plain dari tingkat pengaruh pasang air laut terhadap sedimentasi, dimana batas antara keduanya adalah pada daerah batas tertinggi dari air pasang. Endapan sedimen pada lower delta plain terutama terdiri dari batulanau, batulempung dan serpih yang diselingi oleh batupasir halus.

Pada saat pasang naik, air laut akan membawa nutrisi ke dalam rawa gambut sehingga memungkinkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik, namun di sisi lain dengan naiknya batas pasang maka akan terendapkan sedimen klastik halus yang akan menjadi pengotor dalam batubara.

Di samping itu, pengaruh laut akan meningkatkan kandungan pirit dalam batubara yang terbentuk dari reduksi sulfat yang terdapat dalam air laut. Menurut Horne and Ferm (1987), batubara yang terendapkan dalam lingkungan ini memiliki penyebaran luas tetapi ketebalan relatif tipis. Batubaranya memiliki kandungan inertinite yang rendah dengan nilai GI yang tinggi. Kandungan vitrinite/huminite nya terutama didominasi oleh detrovitrinite/humotellinite sehingga nilai TPI nya relatif rendah. Hal ini menunjukkan tingginya proporsi tumbuhan dengan jaringan lunak (soft-tissued plant) dan biodegradasi pada kondisi pH yang relatif tinggi.

4. Barrier Beach

Pada lingkungan ini, morfologi garis pantai dikontrol oleh rasio suplai sedimen dengan energi pantai, yaitu gelombang pasang dan arus. Jika nilai rasio tinggi maka akan terbentuk delta, namun jika nilai rasio rendah maka sedimentasi akan terdistribusi di sepanjang pantai.

Rawa gambut pada barrier beach memiliki permukaan yang relatif lebih rendah terhadap muka air laut sehingga sering kebanjiran dan ditumbuhi alang-alang. Gambut akan terakumulasi di suatu tempat jika fluktuasi air pasang tidak tinggi

26 sehingga timbunan material gambut tidak berpindah tempat. Dengan demikian rawa gambut pada lingkungan ini sangat dipengaruhi oleh regresi dan transgresi air laut.

Diessel (1992) mengelompokkan berbagai kondisi akumulasi gambut menjadi 5 (lima) kategori bedasarkan penelitian terhadap batubara humik bituminous (Gambar 3.1). Kelima kategori tersebut dibedakan berdasarkan faktor kelembaban, konsentrasi ion hidrogen (pH), suplai makanan dan aktifitas bakteri. Tiga kategori diantaranya adalah tipe topogenic mires (rawa gambut topogenik) yang dibagi atas : high watertable dengan kondisi asam, high watertable dengan kondisi netral serta variable watertable dan dua lainnya adalah rawa gambut ombrogenik yang dibagi atas : continuously wet dan intermittenly dry.

Pada kategori high watertable dibedakan menjadi asam dan netral. Perbedaan utama antara kedua kondisi tersebut adalah terletak pada konsentrasi ion hidrogennya, dimana pada kolom 1 yang konsentrasinya rendah merupakan lingkungan air tawar (flood basin) dan kolom 2 yang konsentrasinya lebih tinggi merupakan lingkungan payau atau laut. Kategori variable watertable (kolom 3) adalah lingkungan air tawar namun dengan tinggi muka air tanah berubah–ubah, seperti pada dataran banjir yang terkadang kering pada masa tertentu. Adanya kecenderungan dalam kondisi tergenang pada ketiga kategori ini menyebabkan suplai makanan tersedia cukup banyak (eurotrophy).

Kategori continuously wet dan intermittenly dry merupakan tipe rawa gambut yang tumbuh berkembang karena suplai air yang berasal dari curah hujan yang sangat tinggi (iklim tropis), hanya pada intermittenly dry sering mengalami perubahan musim, termasuk di dalamnya musim kering. Gambut yang terendapkan pada lingkungan bog-ombrotrophic (kolom 4 dan 5) terbentuk dalam kondisi asam dengan suplai makanan yang rendah (oligotrophy).

27

Gambar 3.1 Sketsa lingkungan pengendapan dan kondisi akumulasi gambut

(Diessel, 1992)

3.5. MATERI PENYUSUN BATUBARA

Batubara tidak hanya disusun oleh materi organik tetapi ada juga materi anorganik yang menjadi bagian dari batubara.

3.5.1 Materi organik

3.5.1.1 Maseral

Maseral pada batubara analog dengan mineral pada batuan. Maseral merupakan bagian terkecil dari batubara yang bisa teramati dengan mikroskop. Maseral dikelompokan berdasarkan tumbuhan atau bagian tumbuhan penyusunnya menjadi tiga grup (Tabel 3.2), yaitu:

2-1 1-2 3

3 4

4 5 5

28 1. Vitrinit

Vitrinit ialah hasil dari proses pembatubaraan materi humic yang berasal dari selulosa (C6H10O5) dan lignin dinding sel tumbuhan yang mengandung serat kayu (woody tissues) seperti batang, akar, daun, dan akar. Vitrinite adalah bahan utama penyusun batubara di Indonesia (>80%). Di bawah mikroskop, kelompok maseral ini memperlihatkan warna pantul yang lebih terang daripada kelompok liptinite, namun lebih gelap dari kelompok inertinite, berwarna mulai dari abu–abu tua hingga abu–abu terang. Kenampakan di bawah mikroskop tergantung dari tingkat pembatubaraannya (rank), semakin tinggi tingkat pembatubaraan maka warnanya akan semakin terang. Kelompok vitrinite mengandung unsur hidrogen dan zat terbang yang persentasenya berada diantara inertinite dan liptinite. Mempunyai berat jenis 1,3–1,8 dan kandungan oksigen yang tinggi serta kandungan volatille matter sekitar 35,75%.

2. Liptinit (exinit)

Liptinit tidak berasal dari materi yang dapat terhumifikasikan melainkan berasal dari sisa tumbuhan atau dari dari jenis tanaman tingkat rendah seperti spora, ganggang (algae), kutikula, getah tanaman (resin) dan serbuk sari (pollen). Berdasarkan morfologi dan bahan asalnya, kelompok liptinite dibedakan menjadi sporinite (spora dan butiran pollen), cutinite (kutikula), resinite (resin/damar), exudatinite (maseral sekunder yang berasal dari getah maseral liptinite lainnya yang keluar pada proses pembatubaraan), suberinite (kulit kayu/serat gabus), fluorinite (degradasi dari resinite), liptodetrinite (detritus dari maseral liptinite lainnya), alginite (ganggang) dan bituminite (degradasi material algae).

Relatif kaya dengan ikatan alifatik sehingga kaya akan hidrogen atau bisa juga sekunder, terjadi selama proses pembatubaraan dari bitumen. Sifat optis: reflektivitas rendah dan fluoresense tinggi, dari liptinit mulai gambut dan batubara pada rank rendah sampai pada batubara sub bituminus relatif stabil (Taylor et.al., 1998). Di bawah mikroskop, kelompok liptinite menunjukkan

29 warna kuning muda hingga kuning tua di bawah sinar fluoresence, sedangkan di bawah sinar biasa kelompok ini terlihat berwarna abu-abu sampai gelap. Liptinit mempunyai berat jenis 1,0–1,3 dan kandungan hidrogen yang paling tinggi dibanding dengan maseral lain, sedang kandungan volatille matter sekitar 66%.

3. Inertinit

Inertinit disusun dari materi yang sama dengan vitrinit dan liptinit tetapi dengan proses dasar yang berbeda. Kelompok inertinite diduga berasal dari tumbuhan yang sudah terbakar dan sebagian lagi berasal dari hasil proses oksidasi maseral lainnya atau proses decarboxylation yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Kelompok ini mengandung unsur hidrogen paling rendah dan karakteristik utamanya adalah reflektansi yang tinggi diantara dua kelompok lainnya.

Pemanasan pada awal penggambutan menyebabkan inertinit kaya akan karbon. Sifat khas inertinit adalah reflektivitas tinggi, sedikit atau tanpa flouresense, kandungan hidrogen, aromatis kuat karena beberapa penyebab, seperti pembakaran (charring), mouldering dan penghancuran oleh jamur, gelifikasi biokimia dan oksidasi serat tumbuhan. Sebagian besar inertinit sudah pada bagian awal proses pembatubaraan. Inertinit mempunyai berat jenis 1,5–2,0 dan kandungan karbon yang paling tinggi dibanding maseral lain serta kandungan volattile matter sekitar 22,9%.

Untuk pengelompokan maseral yang digunakan adalah mengacu pada pengelompokan maseral berdasarkan Standar Australia (AS 2856-1986) (Tabel 3.2), untuk hasil pengamatan klasifikasi maseral adalah dalam presentase volume (% vol).

30

Tabel 3.2 Klasifikasi grup maseral berdasarkan Standar Australia (1986)

Grup Maseral Sub Grup Maseral Type Maseral

Vitrinite Telovitrinite Textinite Texto - Ulminite Eu- Ulminite Telocolinite Detrovitrinite Atrinite Densinite Desmocolinite Gelovitrinite Corpogelinite Porigelinite Eugelinite Liptinite Sporinite Cutinite Resinite Suberinite Fluorinite Liptodetrinite Exudatinite Alginite Bituminite Inertinite Teloinertinite Detroinertinite Geloinertinite Fusinite Semifusinite Sclerotinite Inertodetrinite Micrinite Macrinite

Maseral menghasilkan materi yang mudah menguap (volatile matter). Materi ini banyak dihasilkan oleh liptinit yaitu sekitar 66% sedangkan vitrinit menghasilkan 35,75% dan inertinit menghasilkan 22,9%.

31 3.5.1.1.1 Maseral dan Lingkungan Pengendapan Batubara

Peranan maseral dalam analisis penentuan lingkungan pengendapan batubara dapat didasarkan pada sifat–sifat yang dimilikinya, antara lain : sifat attribute dan sifat skalar. Suatu lapisan batubara mulai dari lapisan dasar (floor) hingga atas (roof) memiliki sifat–sifat tertentu, yang mencerminkan kondisi lingkungan pengendapannya.

Sifat attribute adalah suatu sifat yang dicirikan oleh ada tidaknya suatu maseral tertentu, dalam hal ini kelimpahan maseral sangat penting untuk dijadikan penciri suatu lingkungan tertentu (Diessel, 1992). Navale (1981) menyatakan bahwa batubara yang diendapkan pada lingkungan lagoon relatif kaya akan desmocolinite, batubara dari lingkungan upper delta plain dan fluviatil (wet forest swamp) kaya akan vitrinite dan material klastik seperti mineral lempung, sedangkan batubara dari lingkungan air tawar biasanya lebih kaya akan telinite, resinite dan inertinite.

Sifat skalar dari suatu maseral bukan didasarkan atas faktor kehadiran atau morfologi maseral tertentu, tetapi didasarkan pada hubungan kuantitatif antara tiap maseral dalam batubara. Diessel (1986) memperkenalkan dua parameter utama dalam penentuan fasies batubara berdasarkan komposisi maseral pada batubara yaitu : TPI (Tissue Preservation Index) dan GI (Gelification Index).

TPI (Tissue Preservation Index) menyatakan perbandingan antara struktur jaringan pada maseral yang terawetkan dan struktur jaringan yang tidak terawetkan (terdekomposisi). TPI juga dapat menunjukkan derajat humifikasi yang terjadi pada lahan gambut dalam proses penggambutan. Tingginya derajat humifikasi dapat menyebabkan terjadinya penghancuran jaringan sel yang dinyatakan oleh harga TPI yang kecil.

32 nite Geloinerti rinite Inerto ite Gelovitrin nite Detrovitri nite Teloinerti ite Telovitrin TPI + + + + = det

Pengrusakan struktur sel oleh organisme akan sangat mudah terjadi pada tanaman yang mengandung banyak selulose (tumbuhan perdu), sedangkan tanaman yang banyak mengandung lignin (tumbuhan kayu) akan sulit dihancurkan. Semakin meningkatnya harga TPI dapat menunjukkan semakin tingginya persentase kehadiran tumbuh–tumbuhan kayu (dalam hal ini ditunjukkan dengan banyaknya persentase telovitrinite). Sementara itu bila harga TPI < 1 maka maseral vitrinite akan disertai oleh kehadiran cutinite yang biasanya akan cepat terhancurkan oleh air laut. Kombinasi antara kandungan densinite dan cutinite yang banyak dengan kandungan vitrinite yang sedikit dapat menggambarkan bahwa batubara berasal dari serat tumbuhan perdu pada suatu lingkungan marsh.

GI (Gelification Index) berhubungan dengan kontinuitas kelembaban pada lahan gambut serta menyatakan perbandingan antara maseral yang terbentuk karena proses gelifikasi dan maseral yang terbentuk akibat proses oksidasi.

inite Detroinert nite Teloinerti nite Geloinerti Vitrinite GI + + =

Harga GI akan berbanding terbalik dengan tingkat oksidasi, dalam hal ini semakin kecil harga GI menunjukkan tingkat oksidasi yang semakin besar. Tingkat Gelifikasi akan memberikan beberapa gambaran antara lain :

1. Menunjukkan basah/keringnya kondisi pembentukan batubara. Hal ini terjadi karena gelifikasi membutuhkan keadaan lembab yang kontinyu. 2. Sebagai indikator pH relatif karena efektifitas bakteri dapat berlangsung

pada derajat keasaman rendah.

33 Kombinasi TPI dan GI dapat dipergunakan untuk memperkirakan derajat dekomposisi dan penentuan lingkungan pengendapan batubara. Nilai TPI dan GI yang tinggi dapat mengindikasikan tingkat dekomposisi aerobik yang rendah, sebaliknya kondisi kering dicirikan oleh nilai TPI rendah dan GI yang tinggi mengindikasikan dekomposisi aerobik yang terbatas.

3.5.1.1.2 Pengaruh Air Tanah dan Vegetasi

Salah satu parameter dalam pembentukan suatu mire/ lahan gambut (rheotrophic, mesotrophic dan ombrotrophic) adalah kondisi pengaruh air tanah yang dicerminkan melalui nilai indeks GWI (Groundwater Index) yang secara langsung berhubungan dengan kontinuitas air hujan dan suplai nutrisi/ion – ion yang ada pada air. Rheotrophic mire menerima suplai air dari aliran air tanah, air dari lingkungan dan dari air hujan sehingga kaya akan suplai nutrisi dan ion serta kandungan mineral, sementara ombrotrophic mire hanya menerima dari air hujan sehingga miskin nutrisi (oligotrophic). Rheotrophic mire dapat dibagi menjadi fen, swamp dan marsh yang tergantung pada tingkat genangan air pada lahan gambut. Sementara ombrotrophic mire dapat istilahkan sebagai bogs (Moore, 1987 dalam Calder et.al., 1991).

GWI merupakan rasio perbandingan antara jaringan tumbuhan yang tergelifikasi kuat terhadap jaringan tumbuhan yang tergelifikasi lemah. Perbandingan ini dapat menggambarkan proses gelifikasi yang meyimpulkan tentang keadaan suplai air dan pH dari suatu lahan gambut atau mire.

Pada lingkungan rawa yang berkembang menjadi kondisi rawa di bawah pengaruh air tanah yang semakin berkurang akan menghasilkan gambut yang lebih baik (Grosse–Brauckmann, 1979 ; Tallis, 1983 and Moore, 1987 dalam Calder, 1991). Bukti kondisi ini dapat terlihat pada lapisan batubara yang menunjukkan perubahan tendensi umum secara vertikal. Perubahan tendensi umum tersebut diantaranya adalah penurunan kadar sulfur dan abu, kenaikan

34 pengawetan jaringan tumbuhan, penurunan gelifikasi biokimia dan penurunan maseral liptinite yang berasal dari lingkungan air (Calder, 1991).

nite Detrovitri ite telocollin textinite Matter Mineral ite corpogelin GWI + + + =

Dalam perhitungan GWI juga dimasukkan parameter mineral matter selain maseral. Kegunaan parameter mineral matter disini dapat mengindikasikan asal mula dari dominasi detrital yang masuk pada mire dan juga dapat mengasumsikan ukuran kondisi rawa gambut (rheotrophic, mesotrophic dan ombrotrophic). (Cecil., C.B dalam Taylor G.H, 1998)

Selain dari pengaruh air tanah yang dalam hal ini dinyatakan dalam GWI, aspek vegetasi (Vegetation Index) juga dapat dijadikan petunjuk dalam menginterpretasi asal mula suatu lahan gambut (paleomire). Secara teori lahan gambut dapat dibedakan berdasarkan tipe tumbuhan pembentuk dengan menggunakan parameter kesamaan antar maseral.

Tumbuhan yang kaya akan lignin ditunjukkan dengan kandungan telovitrinite, fusinite dan semifusinite yang tinggi. Dalam hal ini, suberinite dan resinite adalah sebagai maseral penyerta. Tumbuhan asal perdu yang kaya selulosa melalui proses pembatubaraan akan membentuk batubara yang kaya akan detrovitrinite, inertodetrinite dan liptodetrinite (Teichmüller, 1989). Kondisi subaquatik seharusnya akan diindikasikan oleh kehadiran maseral alginite. Sementara sporinite dan cutinite mempunyai distribusi yang sama pada batubara yang terbentuk dari tumbuhan bawah air.

inite a cutinite sporinite rtinite lipto rinite Inerto nite Detrovitri ite re suberinite ite semifu ite fu ite Telovitrin VI lg det det sin sin sin + + + + + + + + + =

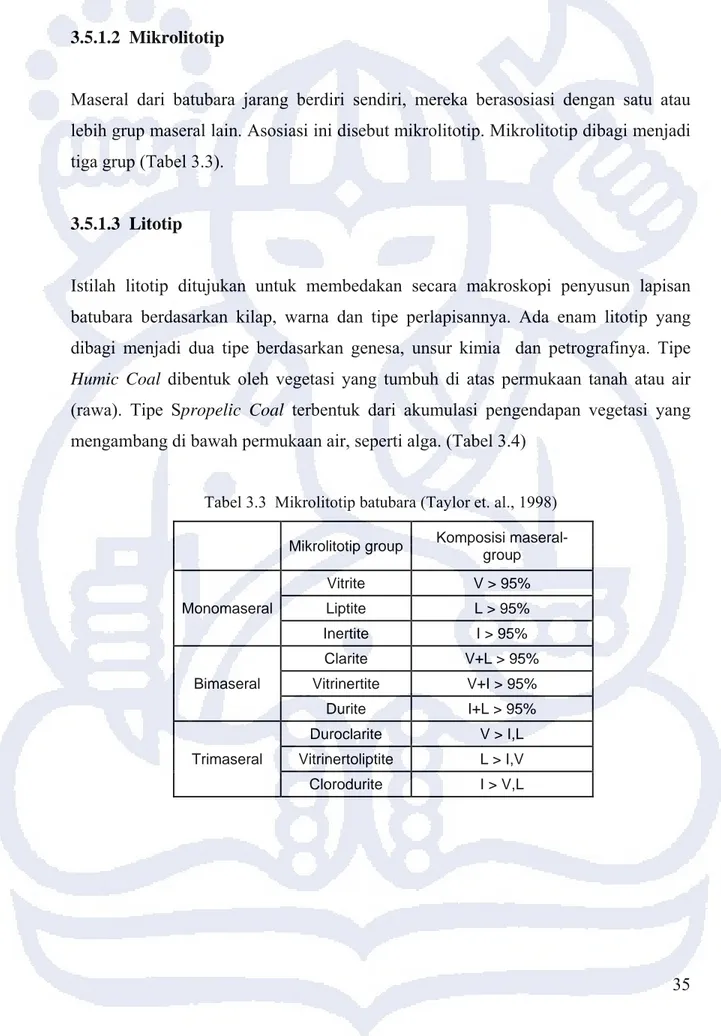

35 3.5.1.2 Mikrolitotip

Maseral dari batubara jarang berdiri sendiri, mereka berasosiasi dengan satu atau lebih grup maseral lain. Asosiasi ini disebut mikrolitotip. Mikrolitotip dibagi menjadi tiga grup (Tabel 3.3).

3.5.1.3 Litotip

Istilah litotip ditujukan untuk membedakan secara makroskopi penyusun lapisan batubara berdasarkan kilap, warna dan tipe perlapisannya. Ada enam litotip yang dibagi menjadi dua tipe berdasarkan genesa, unsur kimia dan petrografinya. Tipe Humic Coal dibentuk oleh vegetasi yang tumbuh di atas permukaan tanah atau air (rawa). Tipe Spropelic Coal terbentuk dari akumulasi pengendapan vegetasi yang mengambang di bawah permukaan air, seperti alga. (Tabel 3.4)

Tabel 3.3 Mikrolitotip batubara (Taylor et. al., 1998)

Mikrolitotip group Komposisi maseral-group Monomaseral Vitrite V > 95% Liptite L > 95% Inertite I > 95% Bimaseral Clarite V+L > 95% Vitrinertite V+I > 95% Durite I+L > 95% Trimaseral Duroclarite V > I,L Vitrinertoliptite L > I,V Clorodurite I > V,L

36

Tabel 3.4 Litotip batubara (Taylor et. al., 1998)

Tipe Litotip Kenampakan makroskopi

Humic Coal

Vitrain Terang, rapuh, terdapat rekahan Clarain Semi terang, hitam, perlapisan jelas

Durain Kusam, hitam atau keabuan, keras, permukaan kasar Fusain Kilap sutra, hitam, berserabut, halus, gampang rusak

Sapropelic Coal

Cannel coal Kusam atau sedikit berminyak, hitam, homogen, tidak berlapis, sangat keras, permukaan tidak rata, goresan hitam

Bog head coal Seperti cennel coal tapi terlihat coklat dengan goresan yang coklat juga

3.5.2 Materi Anorganik

3.5.2.1 Mineral Matter

Mineral matter pada batubara dapat diartikan sebagai mineral–mineral dan material anorganik lainnya yang berasosiasi dengan batubara. Secara keseluruhan mencakup tiga gologan material, yaitu:

1. Mineral dalam bentuk partikel diskrit dan kristalin pada batubara.

2. Unsur atau senyawa anorganik yang terikat dengan molekul organik batubara dan biasanya tidak termasuk unsur nitrogen dan sulfur.

3. Senyawa anorganik yang larut dalam air pori batubara dan air permukaan.

Mineral matter pada batubara dapat berasal dari unsur anorganik pada tumbuh-tumbuhan pembentuk batubara atau disebut inherent mineral serta mineral yang berasal dari luar rawa atau endapan yang kemudian di transport ke dalam cekungan pengendapan batubara melalui air atau angin dan disebut “extraneous” atau ‘adventitious’ mineral matter.

Materi anorganik di dalam batubara terbagi menjadi tiga katagori menurut pembentukannya (Taylor et.al., 1998), yaitu:

37 1. Syngenetic inorganic matter

Merupakan materi anorganik yang berasal dari tumbuhan pembentuk batubara. Contoh: Silika.

2. Syngenetic inorganic/organic complexs

Materi anorganik yang terbentuk selama tahap awal penggambutan, berasal dari luar yang terbawa oleh air atau angin kedalam gambut. Contoh: Mineral zirkon (ZrSiO4) dan pertukaran hidrogen dalam karbonat menjadi kalsium karbonat.

3. Epigenetic minerals

Terbentuk setelah proses konsolidasi batubara oleh kristalisasi dalam rekahan atau lubang atau oleh alterasi mineral yang terendapkan secara primer. Contoh: Pirit dan mineral Karbonat

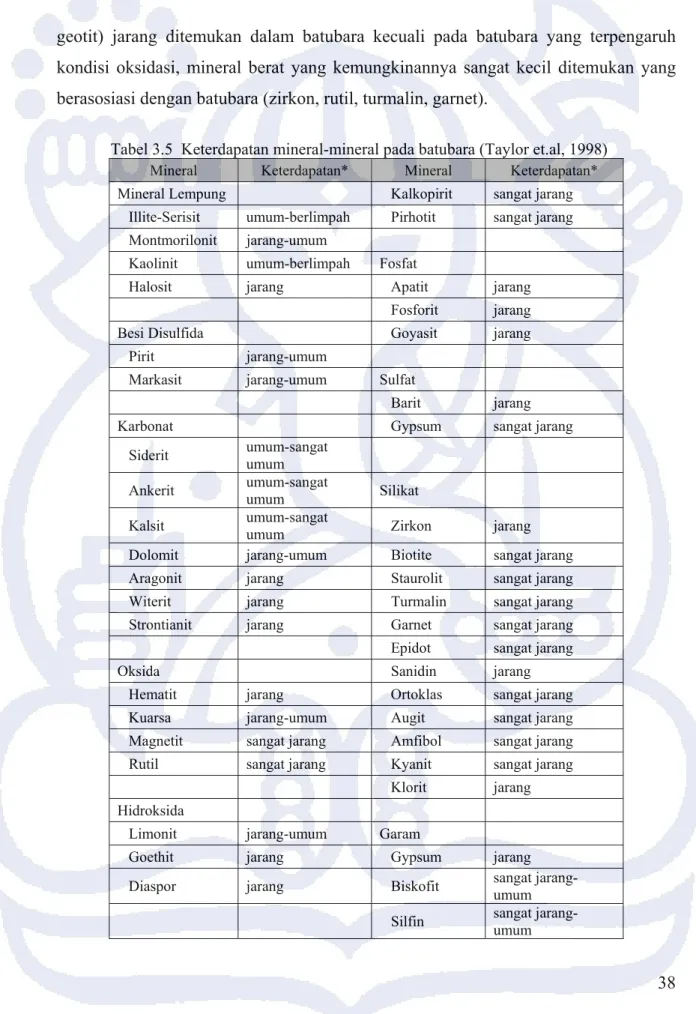

Kebanyakan dari kehadiran bahan inorganik dalam batubara ialah berupa mineral– mineral yang terdistribusi di dalam atau diantara maseral–maseral. Jenis dan keterdapatan mineral–mineral dalam batubara dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Mineral terdistribusi diantara maseral dengan ukuran antara satu μm hingga ratusan mikrometer. Mineral yang banyak terdapat dalam batubara ialah mineral lempung, mineral karbonat, mineral sulfida dan mineral oksida.

3.5.2.2 Tipe Mineral pada Batubara

Berdasarkan atas kelimpahannya, maka mineral–mineral pada batubara dapat dibedakan atas: mineral utama (major minerals), mineral tambahan (minor minerals) dan mineral jejak (trace minerals). Umumnya yang termasuk mineral utama adalah mineral lempung dan kuarsa sedangkan mineral minor yang umum adalah karbonat, sulfida dan sulfat.

Mineral–mineral lain pada batubara dalam jumlah yang sedikit yaitu : fosfat, mineral garam, felspar, mika, mineral silikat, oksida dan hidroksida (hematit, limonit, dan

38 geotit) jarang ditemukan dalam batubara kecuali pada batubara yang terpengaruh kondisi oksidasi, mineral berat yang kemungkinannya sangat kecil ditemukan yang berasosiasi dengan batubara (zirkon, rutil, turmalin, garnet).

Tabel 3.5 Keterdapatan mineral-mineral pada batubara (Taylor et.al, 1998)

Mineral Keterdapatan* Mineral Keterdapatan* Mineral Lempung Kalkopirit sangat jarang Illite-Serisit umum-berlimpah Pirhotit sangat jarang Montmorilonit jarang-umum

Kaolinit umum-berlimpah Fosfat Halosit jarang Apatit jarang Fosforit jarang Besi Disulfida Goyasit jarang Pirit jarang-umum Markasit jarang-umum Sulfat

Barit jarang

Karbonat Gypsum sangat jarang Siderit umum-sangat umum

Ankerit umum-sangat umum Silikat Kalsit umum-sangat umum Zirkon jarang Dolomit jarang-umum Biotite sangat jarang Aragonit jarang Staurolit sangat jarang Witerit jarang Turmalin sangat jarang Strontianit jarang Garnet sangat jarang Epidot sangat jarang Oksida Sanidin jarang Hematit jarang Ortoklas sangat jarang Kuarsa jarang-umum Augit sangat jarang Magnetit sangat jarang Amfibol sangat jarang Rutil sangat jarang Kyanit sangat jarang Klorit jarang

Hidroksida

Limonit jarang-umum Garam Goethit jarang Gypsum jarang Diaspor jarang Biskofit sangat jarang-umum Silfin sangat jarang-umum

39 Sulfida Halit sangat jarang-umum

Sfalerit jarang Kieserit sangat jarang-umum Galena jarang Mirabilit sangat jarang-jarang Milerit sangat jarang Melanterit sangat jarang Keramohalit sangat jarang

* Proporsi keterdapatan berlimpah sampai umum pada kebanyakan batubara mempunyai kandungan antara 5% sampai lebih 30% dari komposisi total mineral matter. Sedang klasifikasi jarang sampai sangat jarang kurang dari 5% dari total mineral matter, akan tetapi juga termasuk beberapa mineral yang kadang lebih banyak pada sebagian kecil batubara

3.5.2.3 Elemen jejak

Elemen jejak merupakan komponen dari mineral yang terdapat dalam batubara, seperti timbal dalam galena.

Elemen jejak dapat digunakan untuk investigasi geologi, contohnya unsur boron yang mengindikasikan pengaruh air laut. Selain itu elemen jejak dapat menyebabkan kesulitan dalam pemanfaatan batubara. Kadar boron yang tinggi tidak cocok untuk produk reaktor. Sedikit titanium, vanadium dan zinc dalam elektroda dapat menyebabkan metal yang diproduksi menjadi rapuh.