1.1 Pendahuluan

Alat musik dawai memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat musik lainnya, seperti misalnya gendang, gong, atau alat tiup. Alat musik dawai (selanjutnya disebut alat dawai) disebut juga dengan istilah alat musik senar. Alat musik ini tergolong jenis alat musik kordofon karena bunyi yang dihasilkannya bersumber dari getaran dawai.

Salah satu contoh alat dawai yang banyak dikenal orang adalah gitar, baik gitar akustik maupun gitar elektrik. Gitar akustik mempu-nyai karakter di mana

sumber bunyi langsung dapat didengar dari dawai-nya tanpa menggunakan penguat suara (amplifikasi) dan umumnya dipakai da-lam permainan gitar klasik.

Alat Musik Dawai

Istilah Kordofon

Istilah Kordofon

Istilah Kordofon

Istilah Kordofon

Istilah Kordofon

Kordofon berasal dari bahasa Inggris chordophone; chord ber-arti dawai, senar, atau tali; sedang-kan phone berarti bunyi.

dari gitar melodi dan gitar bas.

Biola juga tergolong alat dawai. Biola sering digunakan dalam orkes mu-sik Barat. Di Indonesia, biola sering di-gunakan dalam berbagai pertunjukan musik, misalnya ensambel musik ke-roncong di Jawa, ensambel musik

Ronggeng Melayu, ensambel musik

yang mengiringi lagu-lagu naratif di Minangkabau (rabab Pasisia, rabab Pariaman), di Lombok dan di beberapa tempat lainnya.

Lira adalah salah satu contoh alat dawai lainnya. Kita mungkin belum pernah mendengar bunyinya, namun bentuk alat musik ini sering dipakai sebagai ilustrasi kartu ucapan selamat natal dan tahun baru pada umat Kris-tiani. Kartu tersebut memuat ilustrasi malaikat yang sedang memainkan atau memegang lira. Di samping itu, jenis alat dawai lain yang sering digunakan dalam pertunjukan musik populer di Indonesia adalah mandolin. Mandolin dapat dijumpai dalam per-tunjukan musik dangdut dan bentuknya seperti gitar kecil.

Kebanyakan alat-alat dawai yang diutarakan di atas berasal dari kebudayaan musik Barat. Alat-alat musik seperti gitar, biola,

Gambar 1.1: Patung malaikat memegang lira.

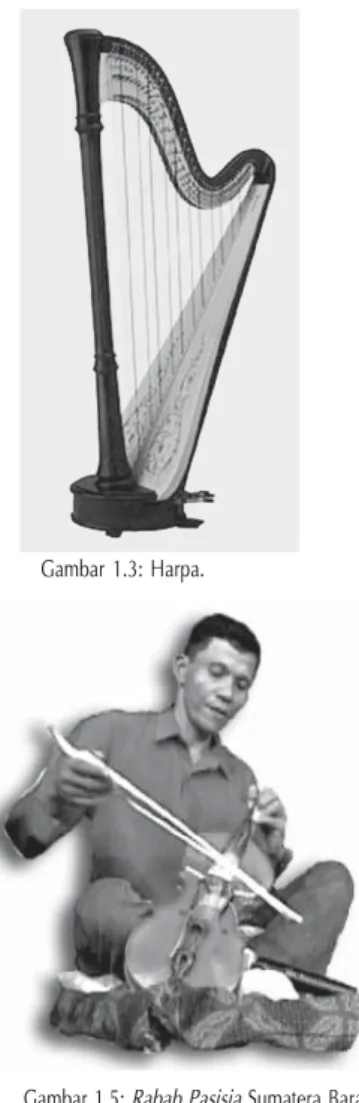

harpa dan mandolin pada awalnya diperkenalkan oleh bangsa Eropa—Inggris, Portugis, Belanda dan Jerman—pada suku-suku bangsa di Nusantara melalui jalur perdagangan, penjajahan, maupun misi-misi agama di masa lampau. Sekalipun alat-alat musik tersebut bukan berasal dari budaya Nusantara, namun saat ini telah diakui dan dijadikan sebagai bagian dari ekspresi musik masyarakat lokal di Indonesia.

Di samping alat-alat dawai yang telah disebut di atas, masih banyak lagi alat dawai yang dapat ditemukan di berbagai tempat lainnya di dunia. Beberapa contoh di antaranya adalah banjo di

Gambar 1.3: Harpa.

Gambar 1.4: Sasando Nusa Tenggara Timur.

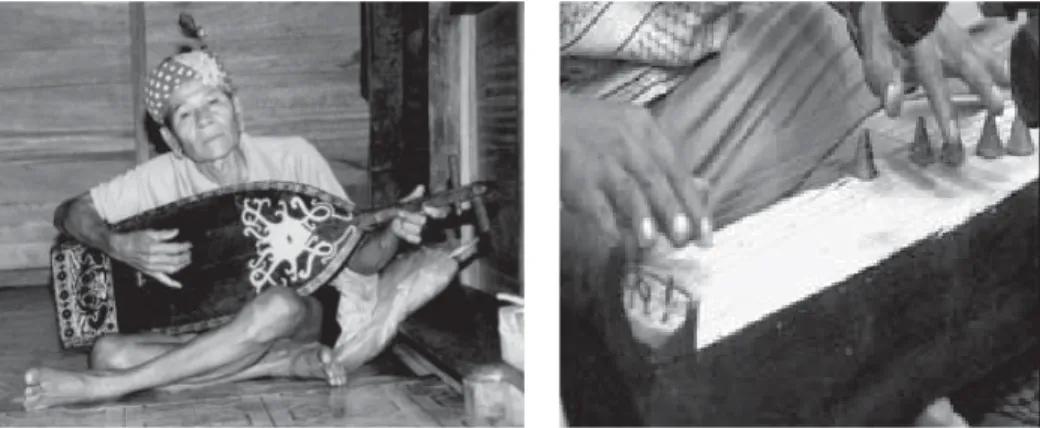

pengetahuan tersebut disebabkan referensi atau bacaan yang tidak cukup memadai mengenai hal itu. Selain itu minimnya kesempatan untuk dapat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan musik dawai. Jika kita amati contoh gambar-gambar dari alat-alat dawai baik yang berasal dari suku-suku bangsa di Nusantara maupun yang ter-dapat di masyarakat dunia lainnya, tampak memiliki keragaman maupun keunikan masing-masing. Keragaman tersebut tergambar dari bentuk alat musik dan posisi atau letak pada saat alat musik tersebut dimainkan.

Coba perhatikan bentuk harpa Barat dan bandingkan dengan

kora Afrika. Kita bisa melihat bahwa kedua alat dawai tersebut

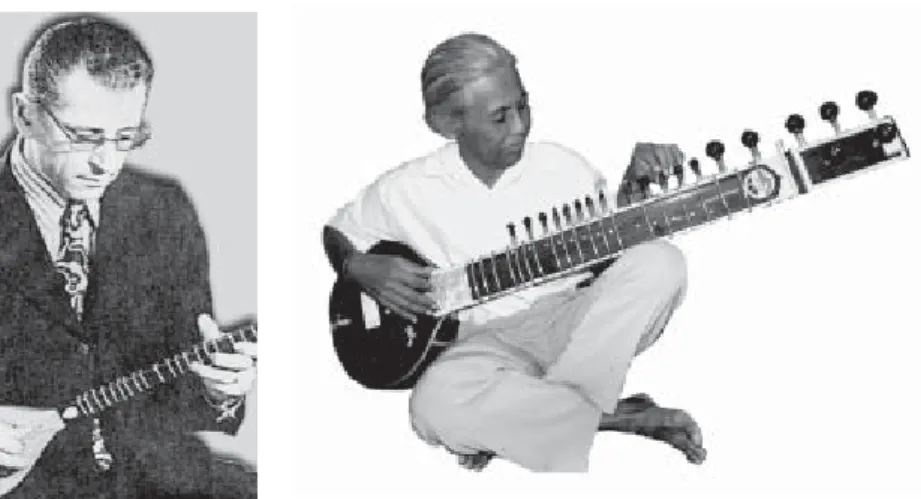

me-miliki dawai yang tersusun banyak. Kemudian perhatikan pula persamaan dan perbedaan yang terdapat antara rabab pasisia Sumatera Barat dengan ajaeng dari Korea. Keduanya sama-sama dimainkan dengan alat penggesek, namun bentuknya berbeda,

rabab pasisia mirip dengan biola Barat. Perbedaan kontras antara

kedua jenis alat dawai tersebut adalah pada penempatan posisi alat dawai. Jika rabab pasisia Sumatera Barat dimainkan dengan cara meletakkan alat musik di antara kedua tumit kaki pemusiknya, maka ajaeng diletakkan tepat di hadapan pemusiknya.

Cara memainkan dawai sasando yang terdapat di Nusa Tenggara Timur juga memiliki persamaan yang cukup dekat dengan alat dawai hitek yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Jika

sasan-do dimainkan dengan meletakkan alat musik di pangkuan

pe-mainnya, hitek dimainkan di lantai. Jika kita perhatikan sasando secara lebih teliti, kita juga akan melihat pelepah daun lontar

Gambar 1.7: Hitek Flores.

Gambar 1.8: Gambus Palembang.

Gambar 1.9: Dan Bao Vietnam.

jawaban mengenai pertanyaan ini akan didiskusikan lebih jauh pada bab 6 dalam buku ini.

1.2 Penamaan Alat Musik Dawai

Banyak hal yang menarik dalam membicarakan alat dawai, di antaranya adalah mengenai sebutan atau penamaan alat dawai, di Nusantara maupun di dunia.

Di beberapa wilayah Asia, seperti di Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Selatan ada peristilahan yang mirip untuk menyebutkan sejenis alat dawai menyerupai gitar. Di Uzbekistan jenis tersebut disebut dutar, di Iran disebut sehtar atau untuk jenis lainnya disebut tar. Sedangkan di India Utara disebut sitar, atau jenis lain disebut dottara.

Di Persia (sekarang menjadi negara Iran), pengertian kata “tar” berarti “alat dawai petik.” Awalan “du” (secara literal berarti “dua”) yang diletakkan di depan kata “tar” mengandung makna “jenis alat dawai petik dengan dua buah dawai.” Demikian juga “sehtar,” awalan “seh” (secara literal berarti “empat”) yang diletakkan di depan kata “tar” mengandung pengertian “jenis alat dawai petik dengan empat buah senar.”

Di Eropa, penamaan untuk alat dawai petik juga memiliki kemiripan. Di Inggris misalnya, jenis dawai petik dari abad pertengahan disebut dengan gitter, sementara di Italia, alat dawai

VCD 1 Track 1

Gambar 1.12: Sehtar Persia. Gambar 1.13: Sitar India Utara.

petik dari abad 19-an disebut dengan nama chitarra. Yang menarik, sebutan yang populer di Barat adalah guitar, sedang di Indonesia disebut dengan gitar.

Di beberapa wilayah Nusantara dan di Asia Tenggara lainnya, kita juga bisa mengenal istilah yang bermiripan untuk alat dawai. Sebagai contoh istilah untuk alat dawai petik pada beberapa tempat: pada masyarakat Batak Toba, Karo, dan Simalungun di Sumatera Utara misalnya, disebut dengan hasapi, kulcapi, dan husapi. Sedangkan pada masyarakat Kayan dan Kenyah di Kalimantan disebut dengan sape’ dan sampeq. Masih di pulau yang sama, di masyarakat Ot Danum Melawi Kalimantan Tengah, jenis alat dawai petik disebut dengan konyahpi’, atau kanjapi, atau juga kecapi. Masyarakat di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan, memiliki beberapa sebutan untuk jenis alat dawai yang sama, di antaranya,

kacapi (di masyarakat Kajang, Mandar dan Bugis), kacaping (di

Makasar) dan katapi (di Toraja). Sebutan yang mirip untuk jenis alat dawai petik ini kita jumpai pula di Asia Tenggara, seperti di Kamboja dan Thailand disebut dengan chapey, di Filipina disebut dengan kudyapi.

Kemiripan penamaan dari sebuah alat musik di berbagai kebudayaan musik dapat saja terjadi. Namun, tidak semua peristilahan yang bermiripan itu akan merujuk pada jenis alat musik

Gambar 1.15: Katapi Toraja. Gambar 1.14: Hasapi Toba.

yang sama. Sebagai contoh, di Sulawesi Selatan kata “kecapi” dipakai untuk menyebutkan alat dawai jenis lut petik, di masyarakat Sunda Jawa Barat kata “kacapi” merujuk pada alat dawai jenis siter petik. Kedua jenis alat dawai ini sama sekali berbeda dalam hal ciri, bentuk maupun cara memainkan alat. Di Afghanistan kata “rabab” digunakan untuk menyebut salah satu alat dawai petik yang ada di sana. Sedangkan di Nusantara kata “rebab, rabab, rabap”, atau “rebap” biasanya dipakai untuk menyebutkan jenis alat dawai lut yang digesek.

Gambar 1.19: Kacapi/ Jentreng Sunda.

Gambar 1.20: Chapey Kamboja. Gambar 1.18: Sape’ Kalimantan.

Bab berikut akan membahas berbagai prinsip akustika bunyi menyangkut bunyi dan sumber bunyi, timbre (warna bunyi), resonansi bunyi, dan beberapa fenomena akustika bunyi lainnya.

Di dalam kajian etnomusikologi—disiplin ilmu yang mempelajari tentang berbagai kebudayaan musik di dunia—fenomena mengenai persebaran dari jenis alat musik yang sama dengan peristilahan yang bermiripan disebut dengan “peristilahan mengambang” (floating term).