KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMABGA CONSTITUTIONAL REVIEW

TERKAIT PUTUSAN MK NO. 138/PUU-VII/2009

ABSTARKSI:

Constitutional review diartikan sebagai pengujian konstitusionalitas dengan batu ujiannya adalah konstitusi atau UUD. Mahkamah Konstitusi di Indonesia menjadi lembaga peradilan konstitusi dan

juga dikenal sebagai lembaga penjaga konstitusi (guardian constitution). Kewenangan yang diberikan secara langsung dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 ( UUD NRI 1945) yang mana objek pengujian berupa undang-undang dengan batu uji UUD NRI

1945. Tetapi ketika putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 dikeluarkan teradapat kewenangan baru dari

Mahkamah Konstitusi terkait sebagai lembaga constitutional review yakni dapat melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UUD NRI 1945. Dalam

hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi, menuangkan penafsirannya di

dalam putusan tersebut membuka kewenangan barunya tersebut dengan ada alasan berbeda serta

pendapat berbeda yang masing-masing datang dari hakim konstitusi Mahfud MD dan Muhammad

Alim. Melalui Putusan MK No. 138/PU-VII/2009 memberikan perkembangan pengujian

perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), telah

dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat kali sejak 1999

hingga tahun 2002. UUD NRI 1945 telah menghasilkan perubahan-perubahan substansial

bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pemikiran yang dapat diterima atas perubahan UUD NRI 1945 yakni untuk

menghilangkan struktur ketatanegaraan yang selama itu bertumpu pada kekuasaan tertinggi di

tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi sepenuhnya

sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, tetapi disebar di masing-masing lembaga negara

menurut fungsinya yang dimuat dalam UUD NRI 1945, mempertegas sistem presidensiil atau

tentang kehidupan bernegara yang demokratis, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat,

penghormatan terhadap HAM, dan otonomi daerah sehingga tercipta praktik penyelenggaraan

negara yang sesuai degan pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945. Bersamaan dengan

perubahan-perubahan tersebut, beberapa lembaga negara baru pun dibentuk, diantaranya

Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satunya perubahan (amandemen) ketiga, tahun 2001 UUD NRI 1945 yakni

adanya perkembangan yang lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman. Pasal 24

ayat (1) UUD NRI 1945 Perubahan merupakan pasal yang memberikan perlindungan

konstitusional independensi kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit Pasal ini menyatakan

bahwa ‘Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan’. Kekuasan kehakiman yang tersebut

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan

demikian Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman di samping

Mahkamah Agung (MA) yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan

politik.

Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak

melakukan uji materi (judicial review, atau secara lebih spesifik melakukan constitutional

review) UU terhadap UUD NRI 1945. MK juga mempunyai tugas khusus lain, yaitu memutus

pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD

NRI 1945 sehingga mereka dapat diproses untuk diberhentikan; memutus pembubaran parpol

dan memutus sengketa hasil Pemilu. Sementara MA mengadili perkara-perkara konvensional

ditambah dengan hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap

peraturan perundang-undang lainnya.1 Dalam melaksanakan wewenangnya tersebut, MK

1 Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, h.

menganut prinsip “check and balences” yang menempatkan semua lembaga negara dalam

kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara dan

memberi kesempatan untuk dapat saling mengkoreksi kinerja antarlembaga negara.2

Dengan adanya MK semua undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD

NRI 1945 dapat dimintakan judicial review (pengujian yudisial) untuk dinyatakan

bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional sehingga tak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Dapat dikemukakan bahwa MK telah tampil sebagai lembaga negara yang

independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung

bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. 3

Permasalahan yang serius dalam kajian kali ini adalah untuk pertama kalinya

Mahkamah Konstitusi memutuskan mengadili uji materi Perpu, yaitu Perpu No. 4 Tahun

2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi. Sudah secara eksplisit UUD NRI 1945 memberikan kewenangan

kepada MK seperti yang telah disebutkan, Undang-undang yang menjadi objek pengujian

MK. Dalam perkara pengujian Perpu tersebut merupakan usaha Perhimpunan Advokat

Indonesia Pengawal Konsitusi, sebanyak 13 Pengacara sebagai Pemohon, mempersoalkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4 Tahun 2009 sebagai salah

satu dasar pengangkatan tiga pimpinan KPK sementara. Di dalam pokok perkara para

Pemohon menyebutkan untuk pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 terhadap Pasal 28D ayat

(1) UUD NRI 1945. Pada pengujian Perpu ini Mahkamah Konstitusi telah menentukan sikap

bersama yang mana sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa mengenai

keberwenangan dari MK untuk memeriksa perkara a quo, yaitu apakah para hakim konstitusi

menganggap dirinya memang berwenang untuk memeriksa perkara atau tidak dan mengenai

legal standing pemohon. Usaha Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal (PAIP) Konsitusi

2 Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.168.

3 Mohammad Fajrul Falaakh dkk, 2008, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu

yang mempersoalkan Perppu No 4 Tahun 2009 memang telah kandas. Karena pada amar

putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Pasalnya, PAIP-Konstitusi dinilai tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum

untuk mempersoalkan Perppu tersebut.

Terjadi suatu kekosongan norma dalam kasus ini, sudah jelas Mahkamah

Konstitusi diberikan kewenangan menguji suatu undang-undang, apakah bertentangan atau

tidak dengan UUD NRI 1945. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan

perundang-undang di bawah perundang-undang-perundang-undang terhadap perundang-undang-perundang-undang. Pengujian suatu Perpu sama

sekali tidak ada yang menyebutkan secara jelas atau eksplisit dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hingga pada akhirnya

pertimbangan-pertimbangan dari para Hakim Konstitusi di dalam putusan 138/PUU-VII/2009, Mahkmah

Konstitusi melakukan penafsiran yang menambah ketentuan kewenangan Mahkamah

Konstitusi tidak hanya berwenangan menguji undang-undang tetapi dapat pula menguji Perpu

terhadap UUD NRI 1945.

Menarik kemudian untuk mengetahui aturan normatifnya Perpu, Perpu adalah

suatu peraturan yang bersifat sementara yang lahir hanya untuk mengatasi keadaan “hal

ikhwal kegentingan yang memaksa”. Karena sifatnya yang sementara itulah Perpu perlu diuji

melalui mekanisme legislative review. Pengujian legislative review ini dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat. Perpu yang di tolak oleh DPR maka akan batal atau sudah tidak bisa

menjadi landasan hukum kembali, namun bagi Perpu yang diterima maka akan menjadi UU.4 Sebelum ditetapkan perubahan atas Pasal 24 UUD NRI 1945 pernah dikeluarkan

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 berisi hierarki peraturan perundang-undangan yang

menempatkan Perpu di bawah UU dan karenaya dapat dilakukan uji materi atasnya oleh

Mahkamah Agung.5 Kemudian di dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (saat pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 masih

4 Zaid Mushafi, 2010, Pengujian Perpu JPSK oleh Mahkamah Konstitusi, diakses tanggal 18 Maret

2011, URL: http://mushafi27.blogspot.com/search/label/Mahkamah%20Konstitusi, h. 1.

berlaku), yang disebut sebagai perturan perundang-undangan mencakup bentuk-bentuk yang

hirarkis di mana urutan 2 (dua) setelah UUD NRI 1945 yakni undang-undang/Perpu.

Sedangkan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) menempatkan Undang-undang/Perpu pada urutan 3 (tiga)

di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan dan UUD Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi, jika urutan di bawah undang-undang, timbul masalah hukum yang

menyulitkan karena Perpu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Padahal, perpu

itu justru diperlukan untuk maksud yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang

ada. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, kedudukannya memang sudah seharusnya sederajat

dengan undang-undang, tetapi namanya Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah

sebagai Pengganti Undang-undang yang disingkat dengan PERPU atau kadang-kadang

disingkat PERPPU.6

Lihat ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945 bahwa, Perpu itu hanya bentuk peraturan

yang bersifat sementara, yaitu sampai persidangan DPR berikutnya melalui mana pemerintah

dapat mengajukan Perpu itu untuk mendapat persetujuan DPR. Jika Perpu itu telah mendapat

persetujuan DPR sebagaimana mestinya, maka dengan sendirinya bentuknya akan berubah

menjadi Undang-Undang, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan Perpu itu harus dicabut. Dibukanya kewenangan MK menguji Perpu ini tidak diambil secara bulat. Hakim

Konstitusi Muhammad Alim menegaskan:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara tegas memberikan kewenangan MK untuk 'menguji undang-undang terhadap UUD pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat, harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang hanya sebatas menguji Undang Undang terhadap UUD, apabila ditambah dengan menguji Perppu, menurut saya dilaksanakan tidak menurut UUD, melainkan dilaksanakan menyimpang dari UUD.7

6 Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta,

(selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie I) h. 33.

7 Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi, 2010, Judicial Review Perpu oleh MK,

Uji materi yang diajukan Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi itu

memang diakhiri dengan amar putusannya MK bahwa tidak dapat diterima. Sebab, pemohon

dianggap tak memiliki kedudukan hukum. Bagaimanapun juga bahwa pengujian Perpu untuk

petama kalinya tersebut telah dikeluarkan putusan MK, yang mana MK berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan yang bersifat final. Namun terlepas dari dalam

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit dikatakan bahwa MK

dapat menguji Perpu dan soal benar atau salah putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum

tetap itu mengikat dan karenanya harus diikuti atau dilaksanakan.

PEMBAHASAN:

1. Constitutional Review

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminologi bahasa terdiri

dari perkataan pengujian dan peraturan perundang-undangan. Pengujian berasal dari

akar kata uji yang memiliki arti perobaan untuk mengetahi mutu sesuatu, sehingga

‘pengujian’ diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengujian.8 Sedangkan

peraturan perundang-undangan dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Terlihat dari pengertian tersebut

yang penting ada 2 hal yakni berkaitan dengan siapa (subjek) yakni siapa yang

diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengujian peraturan

perundang-undangan dan apa (objek) yakni objek norma hukum yang akan dilakukan

pengujiannya.

8 Zainal Arifin Hoesein, 2009, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian

Dalam bahasa Belanda ada dikenal toetsingrecht: Toet’sen, toetste, h getoets

yang masng-masing mempunyai arti menguji kadar nilai (dengan batu ujian atau

jarum uji); mencoba; menyelidiki kebenarannya (keaslian atau kemurniannya).9 Tentu

itu memperjelas bahwa toetsingrecht merupakan suatu proses untuk melakukan

pengujian atau menguji dan secara harfiah diartikan sebagai kewenangan untuk

menguji. Pengertian dari toetsingrecht jika dibandingkan dengan judicial review lebih

luas. Lihat pada subyek atau siapa yang diberikan kewenangan untuk melakukan

pengujian tentu toetsingrecht dapat diberikan kepada lembaga yudisial, eksekutif dan

legislatif. Jika diberikan kepada lembaga yudisial dengan demikian disebut sebagai

judicial review.Artinya adalah pengertian dari toetsingrecht dalam perspektif judicial

review dapat diartikan sebagai toetsingrecht dalam arti sempit atau uji judicial yang

subyeknya tertentu dan dapat mencakup pengertian luasnya yakni tidak saja menguji

atau menyangkut segi-segi konstitusionalitas obyek yang diuji, melainkan

menyangkut pula segi-segi legalitasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di

bawah UU.

Constitutional review atau pengujian konstitusional harus pula dibedakan

dengan judicial review, antara keduanya pun terletak perbedaan yakni dari segi

subyeknya atau siapa yang berwenangan melakukan pengujian dari constitutional

review tentu lebih luas dibandingkan dengan judicial review yang kewenangannya

diberikan kepada lembaga yudisial. Constitutional review selain hakim dapat pula

dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga

mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Dari segi obyeknya,

judicial review mencakup soal legalitas peraturan di bawah UU terhadap UU,

9 S. Wojowasito, 2003, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT Ichtiar Baru Vn Hoeve, Jakarta, h.

sedangkan constitutional review hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya,

yaitu terhadap UUD.10

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa, apabila norma yang diuji

itu menggunakan undang-undang sebagai batu ujian, misalnya Mahkamah Agung

menurut Pasal 24A Ayat (1) UUD NRI 1945 berwenang mengui peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undnag terhadap undang-undang, pengujian semacam itu

tidak dapat disebut sebagai constitutional review, melainkan judicial review on the

legality of regulation. Di samping itu, harus dibedakan pula kualifikasi dari norma

hukum yang diuji. Jika normanya bersifat umum dan abstrak (general and abstract),

berarti norma yang diuji itu adalah produk regeling, dan hal ini termasuk wilayah

kerja pengujian dalam konteks hukum tata negara. Akan tetapi, kalau norma hukum

yang diuji itu bersifat kongkret dan individual, maka judicial review semacam itu

termasuk lingkup peradilan tata usaha negara.11

Di setiap negara, konsep-konsep judicial review itu sendiri berbeda-beda

cakupan pengertiannya satu sama lain. Oleh karena itu, pengertian istilah-istilah itu

juga tidak boleh diidentikkan antara di satu negara dengan negara lainnya.

Perkemabgan pengujian konstitusisionalitas semakin luas seiring dengan tradisi

menganut konsep konstitusi sebagai ukuran penyelenggaraan kegian bernegara di

dunia, seingga sangat diperlukanlah adanya pengujian kosntitusionalitas tersebut

dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksaan hukum dan konstitusi dalam

praktik sehari-hari di tiap negara-negara yang menganutnya.

Di beberapa negara pembentukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang

menjalankan fungsi sebagai atau seperti Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah

Agung, yang pada prinsipnya dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Negara yang mengikut pola Jerma, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung;

10 Jimly Asshiddiqie, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Sinar

Grafika, Jakarta, (selanjutnya disingkat Jimly Asshiddiqie II) h. 2.

b. Negara yang mengikuti pola Prancis yang tidak menyebutkan dengan istialh court (pengadilan), tetapi hanya dewan, yaitu couseil constitutionnel (constitutional council), misalnya Aljazzair;

c. Negara yang mengikuti pola Belgi, yaitu constitutional arbitrage (arbitrasi konstitusional).12

Penempatan pengaturan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di

dalam UUD NRI 1945 menjadi sangat penting dan strategis karena hal ini tentu

berkaitan dalam hal pertama penjamian berfungsinya sistem demokrasi dalam

hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang legislatif, eksekutif dan

yudikatif dan kedua untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan

kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang

dijaimn dalam UUD NRI 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di dasarkan pada ketentuan UUD

Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 24C ayat (1) sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan pengaturan lebih lanjut pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat

dilihat di dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8

Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara

Pengujian Undang-undang (PMK No. 06/PMK/2005).

2. Pertimbangan Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Pengujian Perpu

Objek pengujian peraturan undangan adalah peraturan

perundang-udnangan yang bersifat mengatur (regeling)13, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “peraturan

perudnang-undangan adalah praturan tertulis yang memuat norma hukum yang

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

Perundang-undangan.”

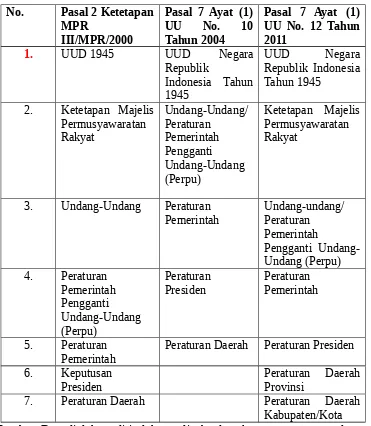

Berikut akan ditunjukkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undang di

Indonesia:

Tabel 1

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang Indonesia yang pernah dan sekarang berlaku

No. Pasal 2 Ketetapan MPR

III/MPR/2000

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011

1. UUD 1945 UUD Negara

Republik

Indonesia Tahun 1945

UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang Peraturan

Pemerintah Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah 5. Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Peraturan Presiden

6. Keputusan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota

Sumber: Data diolah sendiri oleh penulis, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pahan hierarki norma tersebut di atas menunjukkan bahwa hukum yang rendah

tinggi. Sifat betentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya

laku hukum itu. sebaliknya. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya,

semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya. Sebaliknya semakin

rendah peringkatnya, maka semakin nyata sifat norma yang dikandungnya. Menjaga

posisi konstitusi sebagai hukum dasar, sangat diperlukannya suatu instrumen hukum

yang memberikan kekuasaan tertentu untuk menilai dan menetapkan bahwa apakah

suatu peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah dari materi

muatannya bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI

1945. Dapat melakukan pengujian secara formal dan/atau pengujian materiil14 dari

suatu undang-undang terhadap UUD. Undang-undang sebagai peraturan yang bersifat

mengatur atau (regelings) dan merupakan salah satu bentuk peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 20 UUD Negera Republik Indonesia 1945

memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk

undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah dan di dalam Pasal 5

ayat (1) Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada

DPR. Serta di dalam ketentuan Pasal 22D UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada DPR rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah. Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Undang-undang

14 Pasal 4 Ayat (2) PMK No.6/PMK2005 “pengujian materiil adalah pengujian undang-undang

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan persetujuan bersama Presiden”.

Setelah dikeluarkannya putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 MK tak hanya

dapat menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat pula melakukan

pengujin suatu Perpu terhadap UUD NRI 1945. Tidak adanya frasa kata “pengujian

Perpu” dalam penjabaran kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C Ayat

(1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran-penafsiran

secara sistematis, gramatikal, historis/ sejarah dan teleologis atau sosiologis dengan

tidak melepas tafsiran dari alasan dan pendapat berbeda yang terdapat dalam putusan

138/PUU-VII/2009. Pengaturan penemuan hukum di Indonesia memang tidak secara

tegas diatur dalam UUD NRI 1945, tetapi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, menentukan kewenangan hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan

dalam memeriksa dan mengadili perkara atau kasus konkret. Pasal 5 ayat (1) UU

Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) menentukan bahwa “Hakim dan

hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

rasa keadillan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan apa yang telah disebutkan

dalam UU Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dilihat hal itu menunjukkan bahwa

Hakim Indonesia haruslah berfikir yuridis secara sistematis-problematik.

Lebih lanjut pendapat dari H. Mucshin dapat dipahami bahwa mengenai

legitimasi penemuan hukum oleh hakim Indonesia yang disebut pula dasar hukum

penemuan hukum oleh hakim ada tiga dasar, mencakup: (1) asas ius curia novit

(hakim yang paling tahu hukum); (2) asas hakim mengisi kekosongan hukum; dan (3)

asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.15 Seperti

yang telah dijabarkan diatas bahwa terlihat metode yang dilakukan dalam

pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan mengacu pada

15 I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal

metode penemuan hukum yang memiliki beberapa teknik interpretasi atau penafsiran

tetap mengembalikkan pada original intens dalam UUD NRI 1945. Serta dengan

suatu interpretasi yang dikatakan ekstensif atau penafsiran secara luas dan melakukan

suatu konstruksi hukum dengan tiga jenis metode yang salah satunya adalah dengan

melakukan suatu analogi16. Bahkan lebih jauh lagi penafsiran dari para hakim MK

yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja menjadi suatu

pelaksanaan mengubah beberapa ketentuan dalam UUD NRI 1945. Yang dilakukan

oleh Hakim Konstitusi ini di dalam bidang Hukum Tata Negara ada dikenal judicial

interpretation17 (penafsiran oleh hakim), dapat berfungsi sebagai metode perubahan

konstitusi dalam arti menambah, mengurangi atau memperbaiki makna yang terdapat

dalam suatu teks UUD. Karena sebagai lembaga constitutional review, Mahkamah

Konstitusi dalam melakukan penilaian terhadap sebuah undang-undang, agar

bersesuai dengan UUD NRI 1945, harus memaknai serta menafsirkan UUD NRI 1945

itu sendiri.

Seperti putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 mengenai uji konstitusionalitas

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah

Konstitusi menafsirkan bahwa para Hakim Konstitusi tidak termasuk makna hakim

yang terdapat di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Mahkamah

Konstitusi Hakim Agung merupakan bagian dari Pasal 24B UUD NRI 1945, bunyi

Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945 secara tidak langsung setelah adanya Putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi: “Komisi Yudisial berisfat mandiri yang

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain

16 “Analogi, suatu bentuk penalaran yang dapat dikatakan dengan memperluas berlakunya suatu

pasal dari aturan hukum atau UU terhadap peristiwa hukum yang eksplisit (jelas-jelas) tidak disebut dalam aturan hukum dimaksud”. Lihat: Ibid, h. 48.

17 K.C Wheare mengemukakan bahwa perubahan undang-undang dasar melalui penafsiran secara

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran marabat, serta

perilaku hakim, kecuali Hakim Konstitusi”. Dengan demikian, Putusan MK No.

138/PUU-VII/2009 secara tidak langsung membuat Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI

1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat fisnal untuk menguji undang-undang/perpu terhadap

undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lemabga negara yang

kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pengaturan Perpu di dalam UUD NRI 1945 yakni Pasal 22 ayat (1) yang

berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Dalam Pasal 22 ayat (2)

dinyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut”, dan ayat (3)-nya menentukan, “Jika tidak

mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Pasal 1 angka 4

UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden

dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Di dalam hierarki peraturan

perundang-undangan yang berlaku sekarang (UU No. 12 Tahun 2011) dan atau pada saat

pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 diajukan (UU No. 10 Tahun 2004) sama-sama

mempertahankan posisi Perpu itu sama atau sederajat dengan Undang-undang. itu pun

dijadikan alasan pengajuan pengujian Perpu kepada MK oleh para Pemohon yang

terdiri dari 13 advokat. Kedudukan yang sama dengan UU karena Perpu secara materi

muatan sama dengan undang-undang (lihat Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2012)18. Pasal

18 Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 “Materi muatan Perpu adalah sama dengan materi muatan

22 berada dalam ranah pengaturan, yang berisi norma pengecualian atas fungsi

kekuasaan legslatif. Artinya adalah Presiden menetapkan Perpu itu berpandangan

adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa yang harus segera mungkin diselesaikan

tanpa memerlukan waktu panjang atas proses pembentukan suatu undang-undang

secara konstitusional. Suatu Perpu melahirkan norma hukum di mana norma tersebut

tergantung dari persetujuan DPR apakah akan menerima atau menolak norma hukum

tersebut akan tetapi pada renggang waktu sebelum diajukannya kepada DPR tersebut

Perpu masih menimbulkan norma hukum yang materi muatannya sama dengan

undang-undang begitu pula dengan fungsinya sama dengan undang-undang. Namun,

dengan pandangan subyektif Presiden dalam menetapkan Perpu itu jangan sampai

Presiden menetapkannya dengan sewenangan-wenang hingga misalnya menimbulkan

korban ketidakadilan yang sangat serius.

Jika Peraturan Pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan atau

menjalankan undang-undang, ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut

berkedudukan lebih rendah dari undang-undang. Pihak lain, Perpu ditetapkan oleh

Presiden dengan syarat apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Di samping itu,

Peraturan Pemerintah ini dengan tegas dikatakan sebagai Pengganti Undang-undang.

Ini berarti, bahwa Perpu sederajat dengan undang-undang. Dengan demikian, dapat

menarik kesimpulan, bahwa meskipun kedua peraturan di atas ditetapkan oleh

Presiden akan tetapi antara keduanya tidak sederajat19, sehingga Mahkamah Agung

tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap Perpu, dan hanya berwenang

untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah

undang-undang terhadap undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 menyatakan

bahwa aturan normatif Perpu di dalam Pasal 22 UUD NRI 1945, haruslah dilihat

secara keseluruhan dari Perubahan I hingga IV. Mahkamah Konstitusi menemukan

bahwa Pasal 22 terletak di dalam Bab VII UUD NRI 1945 tentang DPR, hal tersebut

menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 22 erat hubungannya dengan kewenangan DPR

dalam pembuatan undang-undang. Mahkamah Konstitusi pun membedakan antara

Peraturan Pemerintah (Pasal 5 Aayat (2) UUD NRI 1945) dengan Perpu (Pasal 22).

Karena Perpu diatur di dalam Bab tentang DPR dan DPR adalah lembaga pembentuk

udnang-undang maka materi muatan dari Perpu itu seudah seharusnya adalah materi

muatannya yang menurut UUD diatur dengan undang-undang, bukan materi muatan

yang melaksanakan undang-undang (Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI 1945).

Mengenai kegentingan yang memkasa dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI

1945 perlu juga membedakan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi menyatakan benar bahwa keadaan bahaya dapat pula

menyebabkan pembentukan suatu Undang-undang secara biasa atau normal tidak

dapat dilaksanakan. Namun, keadaan bahayalah bukanlah satu-satunya keadaan yang

menyebabkan timbulnya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Sesuatu yang membahayakan tentu selalu memiliki sifat yang menimbulkan

kegentingan yang memaksa, tetapi segala hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak

selalu membahayakan. Artinya adalah kegentingan yang memaksa mempunyai

cakupan yang lebih luas dibandingkan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD NRI

1945. Dalam keadaan bahaya menurut Pasal 12, Presiden dapat menetapkan Perpu

kapan saja diperlukan, tetapi penetapan Perpu oleh Presiden itu tidak selalu harus

berarti ada keadaan bahaya lebih dulu. Artinya dalam kondisi negara dalam keadaan

normal pun, apabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja menetapkan suatu

Perpu.20 Lebih lanjut pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam buku Hukum Tata

Negara Darurat. Beliau menyatakan bahwa:

20 Jimly Asshiddiqie, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Ketentuan mengenai keadaan bahaya yang ditentukan dalam Pasal 12 jelas lebih menekankan sifat bahaya yang mengancam (dengerous threat), sedangkan kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Di satu pihak ada unsur resonable necessity, tetapi di pihak lain terhadap kendala limited time. Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting yang secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:

1. Unsur ancaman yang membahayakan (dengerous threat);

2. Unsur kebutuhan yang mengharuskan (resonable necessity); dan 3. Unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.21

Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa Perpu itu diperlukan apabila 1)

adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum

secara cepat berdasarkan undang-undang; 2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut

belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak

memadai; 3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat

undang-undang secara prosedur konstitusi atau biasa karena akan memerlukan waktu

yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum

untuk diselesaikan. atas pernyataan tersebut di atas kesimpulan yang dapat diterima

adalah frasa “Presiden berhak” memang terkesan bahwa pembuatan Perpu itu menjadi

sangat subjektif karena menjadi hak dan sepenuhnya penilaian dari Presiden. Namun

bukan berarti bahwa secara absolut tergantung pada penilian subjektif Presiden.

Karenanya sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa penilaian subjektif Presiden

harus didasarkan pula pada keadaan yang objektif yaitu adanya 3 (tiga) syarat sebagai

parameter adanya kegentingan yang memaksa.

Terakhir pada pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru Perpu akan

melahirkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, (c) akibat hukum baru.

Norma hukum baru lahir begitu Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut

sangat bergantung kepada DPR apakah akan menolak atau menerima Perpu. Namun

meski DPR akan menjadi penentu diterima tidaknya Perpu, sebelum dibahas oleh

DPR norma yang menjadi kandungan Perpu sah dan berlaku sebagai UU. Karena

kekuatan mengikatnya sama dengan UU itulah maka Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji konstitusionalitas

Perpu sebelum Perpu itu ditolak atau disetujui oleh DPR sebagai UU. Mahkamah

Konstitusi juga berwenang menguji konstitusionalitas Perpu setelah adanya

persetujuan DPR atas Perpu tersebut karena Perpu telah menjadi UU.

Perlu pula untuk mengetahui alasan berbeda (concurrent opinion22) di dalam

Putusan No. 138/PUU-VII/2009 karena alasan berbeda tidak akan terlepas dari

putusan hakim yang telah dijatuhkan, berikut alasan berbeda di dalam Putusan MK

No. 138/PUU-VII/2009 yang berasal dari Mahfud MD yang pada akhirnya Perpu

dapat diuji konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI 1945:

1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan. Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat

22 “jika pendapat berbeda itu mempunyai kesimpulan pada amar putusan yang sama, tetapi alasan

diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu. 3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga pertanyaan,

sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap Perpu.

4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas Perpu.

Alasan berbeda dari Hakim Konstitusi Mahfud MD memberikan peranan

penting dalam penetapan kewenangan Mahkamha Konstitusi dapat melakuan

pengujian Perpu terhadap UUD NRI 1945. Pandangan atau tafsiran yang penuh

dengan tafsir teleologis23 atau sosiologis24, membuka kewenangan baru atau mengisi

kekosongan hukum yang terjadi dalam praktik ketata negaraan.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam surat kabar KOMPAS

menyatakan, sebagai berikut:

23 “Penafsiran ini difokuskan penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan

jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruh interpretasi.... juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatn aktual.” Lihat: Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretarait Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarata (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie IV), h. 296-297.

24 “Menurut Utrect, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penfsiran sosiologis

Perpu menjadi fasilitas efektif bagi Presiden untuk mengubah undang-undang sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. Perpu bisa dipakai semena-mena, semau-maunya Presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar undang-undang dengan Perpu. Ketentuan ini sangat berbahaya, Perpu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya Presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, Perpu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR.25

Jika korban yang hak atau kewenangan konstitusionalnya nyata-nyata memang

dirugikan oleh berlakunya Perpu itu mengajukan permohonan perkara pengujian

kepada Mahkamah Konstitui, maka tidak ada alasan bagi lembaga pengawal

konstitusi ini kecuali memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian

konstituisonalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu atau

Perppu) itu sebagai undang-undang dalam arti materiil (wet in materiele zin) dengan

cara yang sebaik-baiknya menurut UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.26 Tetap meyakini bahwa munculnya peradilan konstitusi

dipahami sebagai mekanisme pengendalian kebijakan negara yang diwujudkan serta

dilaksanakan oleh produk peraturan perundang-undangan itu sendiri (UU/ Perpu). Terdapat pula perbedaan pendapat (dissenting opinion27) dari salah satu hakim

konstitusi yakni Muhammad Alim:

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap UUD.” Pada waktu dirumuskannya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dilakukan pada Perubahan Ketiga (2001), tetapi hanya menyebut, “Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” (tanpa menyebut perppu), dan tata urutan perundang-undangan Indonesia yang dipakai adalah menurut Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata

25 Susana Rita K, “Dari KPK, Cegah Inflansi Perpu Untuk Lima Tahun ke Depan”, Kompas, Selasa,

29 September 2009, h. 5.

26 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat

Jimly Asshidiiqie V) h. 62.

27 ”pertanggungjawaban hakim secara individual lebih tinggi dibandingkan pertanggungjawaban

Urutan Perundang-Undangan adalah: UUD 1945; Tap MPR; Undang-Undang; Perppu, dst.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat

dan dilaksanakan menurut UUD”. Kewenangan yang diberikan oleh yang berdaulat,

harus dilaksanakan sesuai dengan UUD, tidak boleh menyimpang dari UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Pasal Pelaksanaan pengujian

hukum oleh kekuasaan kehakiman dilakukan karena terdapat potensi bahwa produk

hukum (undang-undang) dapat saja bermuatan hal-hal yang bertentangan atau

bersebrangan dengan jiwa hukum dasar. Sehingga hukum (undang-undang) sebagai

suatu tata nilai seyogyianya dikendalikan oleh UUD NRI 1945 tetapi jika secara

teoritis karena undang-undang merupakan produk legislasi itu dihasilkan oleh

lembaga politik, sehingga dapat saja substansinya sarat akan pesan-pesan jangka

pendek kekuasaan belaka.

Perkembangan pengujian peraturan perundang-undangan yang maju dilakukan

oleh Mahkamah Konstitusi ini, menunjukkan peranan yang penting dari adanya

Mahkamah Konstitusi di suatu negara yang menganut atau merupakan negara hukum.

jangan sampai dalam setiap detiknya ada peraturan perundang-undangan (UU &

Perpu) itu melanggar ketentuan dasar di dalam UUD NRI 1945. Pengujian Perpu

adalah hal baru maka Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pelaksanaan

kewenangan menguji Perpu mengacu kepada bagaimana pengaturan pengujian

undang-undang di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005

tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang. Mahkamah Konstitusi

hanyalah dapat membatalkan segala ketentuan hukum yang dihasilkan oleh organ

pembentuk UU dan Perpu, dengan satu syarat jika dinilai bertentangan dengan

bahwa DPR dan Pemerinah sebagai pembuat norma sedangkan Mahkamah Konstitusi

sebagai penghapus atau pembatal norma.

PENUTUP

Mahkamah Konstitusi tampil sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan

secara langsung oleh UUD NRI 1945 (Pasal 24C Ayat (1)). Salah satu kewenangannya

adalah sebagai lembaga penguji kosntitusionalitas atau constitutional review. Obyek

pengujian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Undang-undang dan Perpu

terhadap UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi melakukan penemuan hukum atas

permohonan pengujian Perpu pertama kali yang diajukan dan menjadi perluasan bunyi

frasa “pengujian undang-undang” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia. Hal ini menjadi perkembangan baru dalam bidang pengujian peraturan

perundang-undangan terutama yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

(1) BUKU

Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, 1983, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

I Dewa Gede Atmadja, 2009, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation an Introduction),BaliAga, Denpasar.

_______, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarata.

_______, 2007, Hukum Tata Negara Darurat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_______, 2010, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

_______, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta.

Mohamad Fajrul Falaakh, 2008, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi,Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

S. Wojowasito, 2003, Kamus Umum-Belanda Indonesia, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Sri Soemantri, 1986, Hak Menguji Material Di Indonesia, Alumni, Bandung.

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarata.

Zainal Arifin Hoesein, 2009, Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Rajawali Pers, Jakarta.

(2) ARTIKEL

Susana Rita K, “Dari KPK, Cegah Inflasi Perpu untuk Lima Tahun ke Depan”, Kompas, 29 September 2009.

Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal, 2010, Judicial Review Perpu oleh MK,

diakses tanggal 17 Maret 2011, URL: