(

Studi Kasus : PKS PT. SOCFIN INDONESIA)

SKRIPSI

OLEH

:ROLLIS FERNANDO SINAGA 110304122

AGRIBISNIS

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA PENGOLAHAN CPO

(

Studi Kasus : PKS PT. SOCFIN INDONESIA)

SKRIPSI

ROLLIS FERNANDO SINAGA 110304122

AGRIBISNIS

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

ROLLIS FERNANDO SINAGA (110304122) dengan judul skripsi Analisis Efisiensi Penggunaan Tenaga Kerja Pada Pengolahan CPO (Kasus : PKS PT. Socfin Indonesia). Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Ir.

Thomson Sebayang, MT sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Dr. Ir.

Salmiah, MS sebagai Anggota Komisi Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO dan untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomis penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT.

Socfin Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah fungsi regresi model frontier untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO sudah efisien, baik secara teknis maupun secara ekonomis.

Kata Kunci: Efisiensi, Tenaga Kerja, Pengolahan CPO.

ROLLIS FERNANDO SINAGA lahir di Medan, 21 September 1993, anak pertama dari dua bersaudara dari Ayahanda Anton Sinaga dan Ibunda Tiurma Sibarani.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh dan kegiatan yang pernah diikuti penulis adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1999 masuk Sekolah Dasar di SD Methodist – 8 Medan dan tamat tahun 2005.

2. Tahun 2005 masuk Sekolah Menengah Pertama di SMP Yos Sudarso Medan dan tamat tahun 2008.

3. Tahun 2008 masuk Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Medan dan tamat tahun 2011.

4. Tahun 2011 diterima di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara melalui jalur tertulis (UMB-PT).

5. Pada bulan Agustus-September 2014 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

6. Pada bulan Oktober 2016 melakukan penelitian skripsi di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

7. Anggota Ikatan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (IMASEP) Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul skripsi : Analisis Efisiensi Penggunaan Tenaga Kerja Pada Pengolahan CPO (Kasus : PKS PT. Socfin Indonesia).

Pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ir. Thomson Sebayang, M.T. selaku ketua komisi pembimbing skripsi dan Dr. Ir. Salmiah, M.S. selaku anggota komisi pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 1. Dr. Ir. Satia Negara Lubis, M.Ec selaku Ketua Program Studi Agribisnis, dan

Ir. Jufri, MS selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

2. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta kepada seluruh staf pengajar dan seluruh staf pegawai Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, khususnya staf pegawai yang ada di Program Studi Agribisnis yang telah membantu seluruh proses administrasi.

3. Terkhusus kepada kedua orang tua Ayahanda Anton Sinaga dan Ibunda Tiurma Sibarani, adik Nony Christiani Sinaga dan seluruh keluarga yang telah mendo’akan dan memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun

membimbing dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara angkatan 2011, kepada sahabat-sahabat penulis, M. Sidik Pramono, S.P., Alief Ya Hutomo S.P., Surya Alexander, S.P., Mutiara Sani Harahap., S.P., Bismar Ompusunggu., S.P., Ismael Limbong, S.P., Harley Hutagaol, S.P., dan teman-teman satu angkatan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, Februari 2017

Penulis

ABSTRAK ... i

RIWAYAT HIDUP ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Identifikasi Masalah ... 6

1.3. Tujuan Penelitian ... 6

1.4. Kegunaan Penelitian ... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka ... 7

2.1.1. Kelapa Sawit ... 7

2.1.2. Klasifikasi dan Morfologi Kelapa Sawit ... 8

2.1.3. Tenaga Kerja... 8

2.1.4. Minyak Inti Sawit (PKO) dan Bungkil Inti Kelapa Sawit (PKM) ... 10

2.1.5 Pengolahan CPO ... 11

2.2. Landasan Teori ... 13

2.2.1. Efisiensi ... 13

2.2.2. Teori The Law Of Diminishing Return. ... 15

2.3 Penelitian Terdahulu. ... 17

2.4 Kerangka Pemikiran . ... 20

2.5 Hipotesis Penelitian . ... 22

BAB III METODOE PENELITIAN 3.1. Metode Penentuan Daerah Penelitian ... 23

3.2. Metode Pengambilan Sampel ... 23

3.3. Metode Pengumpulan Data ... 23

3.4. Metode Analisis Data ... 24

3.5. Definisi dan Batasan Operasional ... 25

3.4.1 Definisi Operasional ... 25

3.4.2 Batasan Operasional ... 27

BAB IV DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 4.1. Luas dan Topografi Daerah ... 28

4.2. Penduduk dan Tenaga Kerja ... 29

4.3 Karakteristik Responden ... 31

5.1 Tingkat Efisiensi Teknis dan Efisiensi Ekonomis Penggunaan Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO... 34 5.1.1 Efisiensi Teknis... 35 5.1.2 Efisiensi Ekonomis... 39 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ... 41 6.2. Saran ... 41 DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Tabel Judul Tabel Halaman

1 Penelitian Terdahulu 17

2 Produksi Kelapa Sawit Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten Tahun 2014

23 3 Luas Desa dan Persentase terhadap Luas Kecamatan Dirinci

Tiap Desa

29 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan

Desa/Kelurahan Tahun 2014 (Jiwa)

30 5 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun

2013

31 6 Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut

Umur

31 7 Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut

Pendidikan

32 8 Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut

Jumlah Tanggungan

32 9 Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut

Pengalaman Bekerja di Pabrik Kelapa Sawit

33 10 Data Produksi CPO per Hari dalam periode September

2016

37 11

12

Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis

Hasil Analisis Frontier 4.1 Efisiensi Teknis Tenaga Kerja per Hari

38 39

13 Hasil Perhitungan Efisiensi Teknis 39

Bagan Judul Gambar Halaman

1. The law of diminishing return 16

2. Skema Kerangka Pemikiran Analisis Daya Saing Karet (Hevea brasiliensis) Sumatera Utara di Pasar Ekspor

22

Lampiran Judul Lampiran

1 Karakteristik Responden Tenaga Kerja Pengolahan CPO 2 Total TBS Masuk, Produksi CPO, Tenaga Kerja, dan Upah

Tenaga Kerja per Hari dalam periode September 2016 3 Daftar Alokasi dan Distribusi Bulanan - Anggaran 4 Hasil Estimasi Efisiensi Teknis dan Ekonomis

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dari diikutsertakan sektor pertanian dalam perhitungan pendapatan nasional. Sektor pertanian dalam konsep perhitungan pendapatan nasional tersebut merupakan akumulasi dari setiap subsektor yang terkait yaitu tanaman bahan makanan (tanaman pangan), tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasil lainnya, kehutanan, serta perikanan (Hasnudi dan Iskandar, 2005).

Pertanian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional yang memiliki warna sentral karena berperan dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran penting, karena sektor ini mampu menyerap sumber daya manusia atau tenaga kerja yang paling besar dan merupakan sumber pendapatan bagi mayoritas penduduk Indonesia secara umum (Saragih, 2001).

Pertanian juga merupakan salah satu usaha yang sangat menguntungkan dan dapat dilakukan dengan efisien karena Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (comparative advantage) yang tidak dipunyai oleh negara lain yaitu adanya tanah yang luas dan subur, air melimpah, serta musim yang mendukung untuk perkembangan pertanian (Nunung, 2006).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian yang cukup tinggi. Topografinya yang bervariasi mulai dari datar, landai, berombak, berbukit, hingga bergunung menjadi tempat yang sesuai untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman seperti tanaman pangan, perkebunan, dan holtikultura. Provinsi Sumatera Utara menghasilkan komoditi karet, cokelat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, tebu dan tembakau.

Beberapa komoditi yang terdaftar sebagai tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan di Provinsi Sumatera Utara adalah kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Penetapan keempat komoditi tersebut sebagai unggulan didasarkan pada kemampuan bersaing dengan komoditi yang sama dari daerah lain bahkan dari luar negeri baik terhadap pemasarannya yang berkesinambungan (sustainable) maupun kemampuannya memberikan keuntungan kepada pengelolanya (Hasnudi dan Iskandar, 2005).

Salah satu komoditas perkebunan unggulan di Sumatera Utara adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati.

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit/ tandan buah segar (TBS) yang kemudian diolah menjadi minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak inti sawit atau Palm Kernel Oil (PKO). Menurut Tim Advokasi Minyak Sawit Indonesia-Dewan Minyak Sawit Indonesia (2010), tanaman kelapa sawit memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Produktivitas minyak kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak lainnya seperti kedelai, bunga matahari dan rapak/lobak (rapeseed). Produktivitas minyak sawit 3,74 ton/ha/tahun dengan pengelolaan manajemen budidaya terbaik memiliki potensi sekitar 6 ton/ha/tahun.

Minyak kedelai hanya 0,38 ton/ha/tahun, minyak bunga matahari 0,48 ton/ha/tahun dan minyak rapak sebesar 0,67 ton/ha/tahun.

Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu usaha jangka panjang. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan serta penanganan yang serius bagi pengelolanya sehingga diharapkan usaha tersebut memperoleh keuntungan yang optimal. Usaha ini baru akan menghasilkan sekitar 2-3 tahun setelah kelapa sawit ditanam di lapangan. Pada kondisi ini diperlukan investasi besar untuk membiayai pembangunan perkebunan sebelum menghasilkan. Keberhasilan dalam usaha perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penentuan material yang akan ditanam, sumberdaya manusia, infrastruktur, ketersediaan alat angkutan yang memadai, investasi yang cukup besar, dan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha (Pardamean, 2014).

Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit mentah/CPO (Crude Palm Oil), minyak inti sawit/PKO (Palm Kernel Oil), serabut, cangkang, dan tandan kosong sawit. Produksi CPO berkaitan erat dengan luas areal perkebunan yang produktif, disamping itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi seperti kondisi tanah ataupun iklimnya. Sementara itu rata-rata produksi per hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan pola pengusahaannya atau pola pengelolaannya (Ekaprasetya, 2006).

Kegiatan pengelolaan kelapa sawit merupakan salah satu jenis usaha yang potensial karena perencanaannya yang baik yang merupakan investasi jangka panjang untuk mendapatkan produksi yang tinggi, budi daya kelapa sawit

pemeliharaan yang intensif, baik ketika tanaman belum menghasilkan maupun tanaman sudah menghasilkan (Hartanto, 2011).

Menurut teori ekonomi produksi pertanian menyatakan bahwa input produksi (lahan, tenaga kerja, modal dan pengelolaan) memengaruhi output (jumlah produksi) dari suatu kegiatan usahatani dan teori ekonomi produksi industri menyatakan bahwa input (bahan baku) memengaruhi output (jumlah produk) yang dihasilkan. Dengan kata lain, semakin luas areal budidaya kelapa sawit maka semakin besar produksi CPO (Crude Palm Oil) yang akan dihasilkan, karena bahan baku diperlukan dalam produksi CPO (Crude Palm Oil) adalah TBS (Tandan Buah Segar) yang merupakan produk dari budidaya kelapa sawit (Fauzi, Y, dkk,2002)

Secara umum dapat diindikasikan bahwa pengembangan agribisnis kelapa sawit, masih mempunyai prospek ditinjau dari prospek harga, ekspor dan pengembangan produk. Secara internal pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkat dan semakin berkembangnya industri hilir (Pahan, 2006)

Perkebunan masa kini adalah pertanian modern yang menghubungkan segala faktor kehidupan dalam pengusahaannya, baik itu faktor sosial, ekonomi, teknologi, informasi, dan bisnis. Namun, secara umum pertanian saat ini telah menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Hasil perkebunan adalah hasil yang senantiasa dibutuhkan oleh pasar (konsumen langsung :sayur-sayuran, buah- buahan, dll. perusahaan : kelapa sawit, kakao, karet, dll). Saat ini Sumatera Utara memproduksi kelapa sawit hanya sampai pada bahan setengah jadi seperti CPO

dan PKO. Namun CPO lebih mendominasi dibandingkan dengan PKO, hal ini dikarenakan lebih tingginya permintaan akan CPO daripada PKO. Produk CPO yang dominan harus disertai dengan produksi optimal agar mampu memenuhi permintaan pasar. Untuk itu penggunaan input produksi pada pengolahan CPO dilakukan secara efisien dan optimal. Salah satu input produksi yang digunakan adalah tenaga kerja.

Pada pengolahan CPO dilakukan di pabrik kelapa sawit yang akan mengolah tandan buah segar (TBS) hingga menjadi produk CPO dan PKO. Pengolahan CPO saat ini sudah dipermudah dengan adanya teknologi mesin pada hampir keseluruhan proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi sudah menggunakan mesin yang canggih dan dengan menggunakan mesin tersebut penentuan kuantitas dan kualitas produk yang akan dihasilkan akan mudah dilakukan. Dan dengan demikian penggunaan mesin tentunya akan membantu perusahaan untuk mencapai target produksi. Walaupun sudah menggunakan teknologi mesin, pabrik tetap menggunakan tenaga kerja untuk mendampingi dan mengontrol kinerja mesin. Penggunaan tenaga kerja ini harus mampu mengimbangi efisiensi mesin karena kinerja mesin sudah sangat dominan dalam pengolahan CPO. Maka penggunaan tenaga kerja sebagai input produksi harus dilakukan secara efisien dan optimal agar dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti efisiensi penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi teknis penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfindo Bangun Bandar ?

2. Bagaimana tingkat efisiensi ekonomi penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfindo Bangun Bandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfindo Bangun Bandar.

2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi ekonomi penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfindo Bangun Bandar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi atau masukan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar mengenai efisiensi penggunaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengolahan CPO.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Kelapa Sawit

Tanaman kelapa sawit (Elaeis Guineensis Jacq.) berasal dari Afrika Barat. Tetapi ada sebagian berpendapat justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Hal ini karena spesies kelapa sawit banyak ditemukan di daerah hutan Brazil dibandingkan Amerika. Pada kenyatannya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Bahkan, mampu memberikan hasil produksi perhektar yang lebih tinggi (Fauzi et al,. 2012).

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Maritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor.

Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatra (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton (Fauzi et al,. 2012).

2.1.2 Klasifikasi dan Morfologi Kelapa Sawit

Klasifikasi tanaman kelapa sawit yaitu sebagai berikut (Pahan , 2012):

Divisi : Embryophyta Siphonagama Kelas : Angiospermae

Ordo : Monocotyledonae

Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae) Subfamili : Cocoideae

Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacq.

2.1.3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya yang cukup besar sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi.

Salah satu cara mengukur efisiensi tenaga kerja dengan menghitung produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu tertentu (Hartono, 2005).

Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga. Kebutuhan tenaga kerja untuk perkebunan kelapa sawit dipengaruhi luas kebun, jenis pekerjaan, topografi dan iklim, teknologi, komposisi/umur tanaman. Untuk itu pengelolaan tenaga kerja harus memperhatikan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja

penting dilakukan untuk menjamin terlaksananya pekerjaan dengan baik (Ginting, 2005).

Pada dasarnya tujuan dibentuknya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan yang besar. Dalam teori ekonomi tidak ada perbedaan antara perusahaan pemerintah maupun swasta dalam hal tujuan. Seluruh jenis perusahaan tersebut sebagai unit-unit usaha yang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mencapai keuntungan atau laba yang maksimum. Untuk mencapai keuntungan atau laba yang optimal, perusahaan harus melakukan efisiensi dimana efisiensi adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar.

Dikatakan efisien apabila keluaran (output) yang dicapai lebih tinggi dibandingkan dengan masukan yang digunakan (Handoko, 2001).

Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan antara rencana penggunaan input dengan realisasi penggunaannya. Semakin besar masukan yang dapat dihemat, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya (Gasperz, 2002).

Pabrik merupakan elemen dari perusahaan yang menerjemahkan seluruh kebutuhan manajemen agar dapat menjawab permintaan pasar. Pabrik adalah sekumpulan bahan, mesin, peralatan, dan pekerja yang dirangkai oleh pengorganisasian kegiatan secara teratur untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tingkat biaya yang wajar.

Operasional pabrik memiliki karakteristik yang beragam dan berbeda sesuai dengan jenis produk, teknologi yang digunakan, jenis bahan baku yang digunakan, tipe moral kerja para pekerja, dan sistem pengawasan yang diterapkan.

Pada akhirnya operasional pabrik akan bermuara pada proses konversi dan transformasi dari setiap elemen-elemen masukan yang akan ditingkatkan efisiensi dan efektivitasnya (Hadiguna, 2009).

2.1.4 Minyak Inti Sawit (PKO) dan Bungkil Inti Kelapa Sawit (PKM)

Selain minyak sawit mentah (CPO), minyak kelapa sawit dapat dihasilkan dari inti kelapa sawit yang dinamakan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO) dan sebagai hasil samping ialah bungkil inti kelapa sawit (palm kernel meal/PKM).

PKO memiliki rasa dan bau yang khas. Minyak mentahnya mudah sekali menjadi tengik bila dibandingkan dengan minyak yang telah dimurnikan. Titik lebur dari minyak inti sawit adalah berkisar antara 25°C – 30°C. (Sitinjak K, 1983).

Minyak inti sawit merupakan trigliserida campuran, yang berarti bahwa gugus asam lemak yang terikat dalam trigliserida – trigliserida yang dikandung lemak ini jenisnya lebih dari satu. Jenis asam lemaknya meliputi C6 (asam kaproat) sampai C18 jenuh (asam stearat) dan C18 tak jenuh (asam oleat dan asam linoleat).

Bungkil inti kelapa sawit (PKM) adalah inti kelapa sawit yang telah mengalami proses ekstraksi dan pengeringan. Bungkil inti kelapa sawit dapat digunakan sebagai makanan ternak (Winarno,FG., 1991).

Di Indonesia pabrik yang menghasilkan minyak inti kelapa sawit dan bungkil inti kelapa sawit adalah pabrik Ekstraksi minyak kelapa sawit di Belawan – Deli.

Minyak inti kelapa sawit dan bungkil inti kelapa sawit tersebut hampir seluruhnya di ekspor. Pada tahun 1973 jumlah minyak inti kelapa sawit yang di ekspor adalah 8.009.188 kg dengan nilai ekspor US$3.434.986,05 sedangkan bungkil yang diekspor 6.200.068 kg dengan nilai US$540.005,05. Pada tahun 1974 bungkil inti

kelapa sawit yang diekspor adalah 17.657.583 kg dengan nilai ekspor US$

1.115.884,64

2.1.5 Pengolahan CPO

Pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil utama yang dapat diperoleh ialah minyak sawit, inti sawit, sabut, cangkang, dan tandan kosong.

Pabrik kelapa sawit (PKS) dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia dipahami sebagai unit ekstraksi crude palm oil (CPO) dan inti sawit dari tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Perlu diketahui bahwa kualitas hasil minyak CPO yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh kondisi buah (TBS) yang diolah dalam pabrik. Sedangkan proses pengolahan dalam pabrik hanya berfungsi menekan kehilangan dalam pengolahannya, sehingga kualitas CPO yang dihasilkan tidak semata-mata tergantung dari TBS yang masuk ke dalam pabrik.

1. Loading Ramp

Setelah buah disortir pihak sortasi, buah dimasukkan ke dalam ramp cage yang berada di atas rel lori. Ramp cage mempunyai 30 pintu yang dibuka tutup dengan sistem hidrolik, terdiri dari 2 line sebelah kiri dan kanan. Dengan transfer carriagelori diarahkan ke rel sterilizer yang diinginkan. Kemudian diserikan sebanyak 12 lori untuk dimasukkan ke dalam sterilizer.

2. Sterilizer

Sterilisasi adalah proses perebusan dalam suatu bejana yang disebut dengan sterilizer. Adapun fungsi dari perebusan adalah: (1) Mematikan enzim, (2) memudahkan lepasnya brondolan dari tandan, (3) mengurangi kadar air dalam

buah, (4) melunakkan mesocarp sehingga memudahkan proses pelumatan dan pengepressan, dan (5) memudahkan lepasnya kernel dari cangkangnya.

3. Thresser

Setelah perebusan TBS yang telah masak diangkut ke thresser dengan menggunakan haisting crane yang mempunyai daya angkat 5 ton. Pada stasiun ini tandan buah segar yang telah direbus siap untuk dipisahkan antara brondolan dan tandannya. Sebelum masuk ke dalam thresser TBS yang telah direbus diatur pemasukkannya dengan menggunakan auto feeder. Dengan menggunakan putaran TBS dibanting sehingga berondolan lepas dari tandannya dan jatuh ke conveyor dan elevator untuk didistribusikan ke rethresser untuk pembantingan kedua kalinya.

4. Stasiun Press

Berondolan kemudian diangkut untuk dimasukkan dalam tiap-tiap digester.

Digester adalah tangki silinder tegak yang dilengkapi pisau-pisau pengaduk dengan kecepatan putaran 25-26 rpm, sehingga brondolan dapat dicacah di dalam tangki ini. Tujuan pelumatan adalah agar daging buah terlepas dari biji sehingga mudah di-press. Brondolan yang telah lumat masuk ke dalam screwpress untuk diperas sehingga dihasilkan minyak (crude oil). Pada proses ini dilakukan penyemprotan air panas agar minyak yang keluar tidak terlalu kental (penurunan viscositas) supaya pori pori silinder tidak tersumbat, sehingga kerja screwpress tidak terlalu berat.

5. Stasiun Pemurnian

Minyak yang berasal dari stasiun press masih banyak mengandung kotoran- kotoran yang berasal dari daging buah seperti lumpur, air dan lain-lain. Untuk mendapatkan minyak yang memenuhi standar, maka perlu dilakukan pemurnian terhadap minyak tersebut.

2.2 Landasan Teori 2.2.1 Efisiensi

Paulus dan Nugent (1976) membedakan efisiensi menjadi tiga, yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis merupakan produk dari efisiensi teknik dan efisiensi harga, sehingga efisiensi ekonomis dapat tercapai jika efisiensi teknis dan efisiensi harga telah tercapai.

Dalam teori ekonomi, ada dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang optimal. Dalam efisiensi ekonomis, harga tidak dianggap given, karena harga dapat dipengaruhi kebijakan makro (Walter, 1995).

Efisiensi dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, efisiensi teknis (technical efficiency) yaitu pilihan proses produksi yang kemudian menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi sumberdaya. Kondisi efisiensi teknis ini

digambarkan oleh titik disepanjang kurva isoquan. Kedua, efisiensi harga (cost efficiency) yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam kegiatan produksi haruslah meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis, kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran (isocost) yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Efisiensi produksi yang dipilih adalah efisiensi yang didalamnya terkandung efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.

Efisiensi ekonomis terdiri atas efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari jumlah input dan teknologi.

Efisiensi alokasi adalah kemampuan dan kesediaan unit ekonomi untuk beroperasi pada tingkat nilai produk marginal sama dengan biaya marginal, MVP=MC (Saleh, 2000).

Ada tiga kegunaan mengukur efisiensi. Pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah perbandingan antara unit ekonomi satu dengan yang lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi, dengan demikian dapat dicari solusi yang tepat. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena membantu pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang tepat.

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan inuput yang lebih kecil

menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar menghasilkan output yang lebih besar (Kost dan Rosentwig, 1979).

Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian input-output maka efisiensi merupakan rasio antara output dengan input atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut (Marsaulina, 2011):

E = O/I Dimana:

E = efisiensi O = Output I = Input

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik.

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumberdaya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumberdaya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiennya.

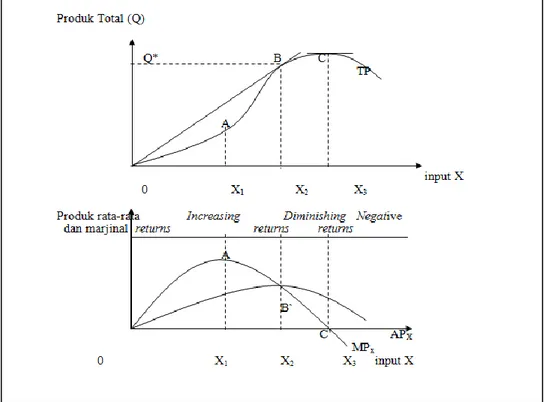

2.2.2 Teori The Law Of Diminishing Return

Dalam proses produksi dikenal hukum kenaikan hasil berkurang (The Law Of Deminishing Return) disingkat LDR. LDR berlaku dan populer dipakai di sektor pertanian dan diluar pertanian. LDR berbunyi sebagai berikut : ”Bila satu faktor produksi ditambah terus dalam suatu produksi, ceteris paribus, maka mula-mula terjadi kenaikan hasil, kemudian kenaikan hasil itu menurun, lalu kemudian hasil nol dan akhirnya kenaikan hasi negatif.” Ceteris paribus artinya hal-hal lain

bersifat tetap, faktor produksi lain tetap jumlahnya, hanya satu variabel tertentu yang berubah jumlahnya. Selain jumlah atau kuantitas maka kualitas faktor produksi itu juga sama. Daerah-daerah produksi pada kurva Law Of Deminishing Returns dibagi menjadi tiga menurut gerak dari kurva marginal produk, yaitu:

1. Daerah increasing returns, yaitu dari X= 0, ke MP maksimum 2. Daerah deminishing returns, yaitu dari titik A sampai ke titik C 3. Daerah negatif returns , yaitu dari titik C sampai seterusnya.

Gambar 1. The law of diminishing return

Dari gambar di atas, pada titik B tercapai efisiensi pada saat kurva MP berpotongan dengan kurva AP atau dapat dikatakan saat MP=AP. Dalam teori Law Of Deminishing Return terdapat istilah-istilah produksi sebagai berikut:

1. TP (Total product) atau produksi total yaitu jumlah produksi pada level pemberian input tertentu. Input adalah faktor produksi atau bagian factor

produksi, misalnya input pupuk adalah bagian dari produksi modal, luas lahan adalah bagian dari faktor produksi alam.

2. AP (Average product) hasil rata-rata atau produksi rata-rata yaitu jumlah hasil dibagi dengan jumlah input yang dipakai.

3. MP (Marginal product) atau produk marjinal yaitu kenaikan hasil yang disebabkan oleh kenaikan atau pertambahan satu unit input.

Pada titik inflection point besarnya Ep=1, karena AP=MP, pada titik maksimum point Ep=0 karena MP adalah nol. Daerah-daerah produksi menurut Ep ini adalah (Pindyk, 2007):

1. Daerah inefisien I, yaitu dari titik X=0 sampai ke Marginal Product (MP) mencapai maksimum, atau Ep>1

2. Daerah efisien, dari MP maksimum sampai MP=0 atau 0<Ep<1

3. Daerah inefisien II, yaitu dari titik MP mulai negatf sampai seterusnya atau 0<Ep sampai ke kanan seterusnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

2.4 Kerangka Pemikiran

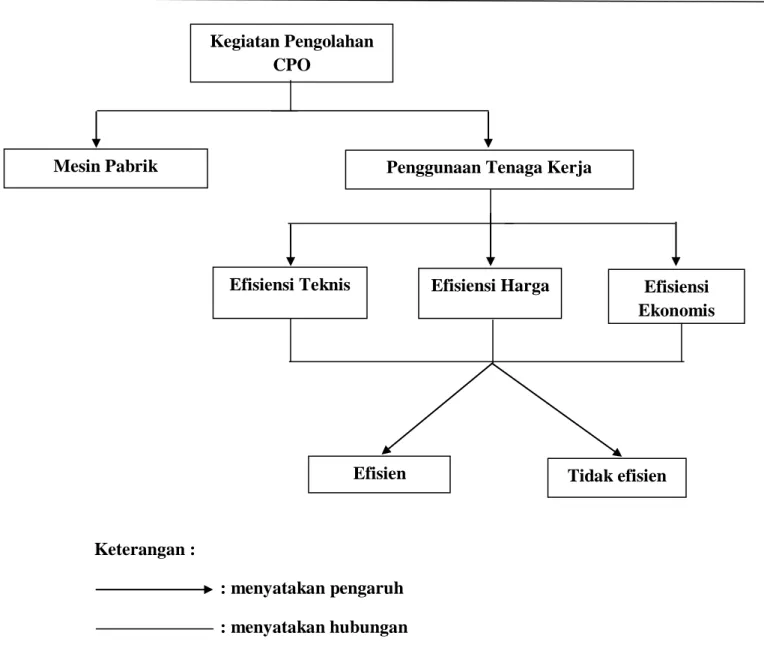

Di Indonesia, khususnya Sumatera Utara komoditi kelapa sawit merupakan komoditi unggulan. Produk CPO yang dihasilkan lebih mendominasi daripada produk PKO. Perusahaan-perusahaan perkebunan akan mendapatkan keuntungan yang optimum apabila dilakukan pengolahan yang baik dan tepat untuk menghasilkan CPO. Untuk itu diperlukan pengelolaan input produksi secara efisien agar memeroleh output yang optimal. Tenaga kerja adalah salah satu input produksi yang mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Penggunaan tenaga kerja mempengaruhi output produksi yang akan dihasilkan.

Memang dalam sebuah pabrik kelapa sawit lebih mengandalkan kinerja mesin atau peralatan, namun tenaga kerja manusia juga memiliki peran yang penting.

Manajer pabrik tetap melakukan upaya berupa pelatihan dan pengembangan agar tenaga kerja dapat lebih produktif dan dapat bekerja secara optimal dan efisien.

Penggunaan tenaga kerja yang efisien pada pengolahan CPO ini yang kemudian akan memberikan output produksi (CPO) yang optimal. Kegiatan pengolahan

CPO ini dapat diolah dengan mesin maupun penggunaan tenaga kerja. Namun, pada penelitian ini efisiensi pengolahan CPO dilihat dari penggunaan tenaga kerja dengan melihat efisiensi teknis, efisiensi harga, dan efisiensi ekonomi sehingga dapat disimpulkan apakah penggunaan tenaga kerja dalam pengolahan CPO sudah efisien atau tidak efisien. Berikut ini merupakan skema kerangka pemikiran Analisis Daya Saing Karet (Hevea Brasiliensis) Sumatera Utara Di Pasar Ekspor.

Keterangan :

: menyatakan pengaruh : menyatakan hubungan

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Analisis Daya Saing Karet (Hevea brasiliensis) Sumatera Utara di Pasar Ekspor

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tinjauan pustaka, dan landasan teori yang telah dikemukakan, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Penggunaan tenaga kerja pada kegiatan pengolahan CPO di PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar secara teknis telah efisien.

2. Penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar secara ekonomis telah efisien.

Kegiatan Pengolahan CPO

Penggunaan Tenaga Kerja

Efisiensi Teknis Efisiensi Harga Efisiensi Ekonomis

Efisien Tidak efisien

Mesin Pabrik

METODE PENELITIAN

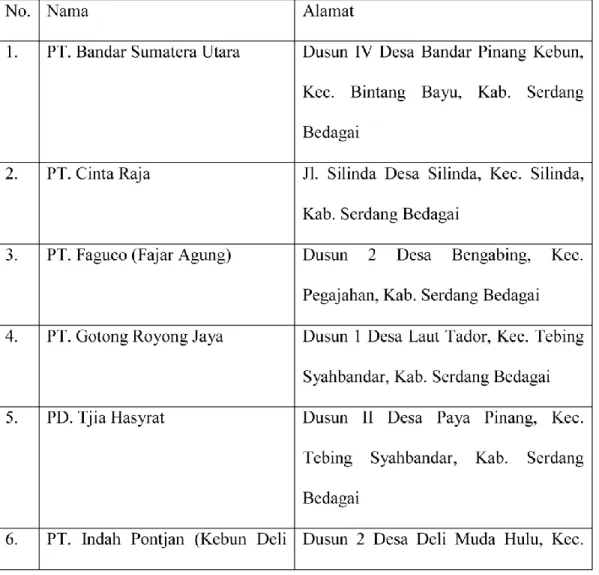

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian

Penentuan objek penelitian dilakukan secara purposive yaitu dilakukan dengan secara sengaja, dengan pertimbangan tertentu. Objek penelitian ini adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Socfin Indonesia dengan pertimbangan karena PT.

Socfin Indonesia merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit swasta terbesar di Kabupaten Serdang Berdagai.

Tabel 2. Nama-nama pabrik kelapa sawit di Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Sampel dalam hal ini adalah seluruh tenaga kerja pada bagian pengolahan CPO yang bekerja di PKS PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 56 responden.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah dibuat terlebih dahulu. Selain itu, data primer diperoleh dari manajemen pabrik yang akan diteliti.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan literatur yang dapat mendukung kelengkapan data dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis identifikasi masalah 1 dan 2 dianalisis dengan fungsi regresi dengan aplikasi frontier untuk mengolah data kuisioner. Untuk lebih menyederhanakan analisis data yang terkumpul, maka digunakan suatu model.

Model ini digunakan untuk menghubungkan antara input dengan output dalam proses produksi dan untuk mengetahui tingkat keefisienan suatu faktor produksi (Coelli, 1992).

Efisiensi Teknis

Efisiensi teknis dalam ekonomi produksi adalah suatu kondisi yang jumlah pemakaian input tertentu yang mempunyai Average Product (AP) dalam keadaan maksimum dan pada saat itu kurva total product mencapai titik optimum. Average Product (AP) disebut juga sebagi ratio output per input. Tingkat pemakaian input menghasilkan ratio output-input yang maksimum dari segi teknis adalah tingkat produksi optimum, tetapi belum tentu optimum dari segi ekonomis. Penelitian ini menggunakan bantuan Frontier 4.1 untuk mengukur tingkat efisinsi teknis.

Variabel independen penduga fungsi produksi yaitu tenaga kerja (X) sedangkan

variabel dependennya yaitu produksi CPO (Y). Karakter uji efisiensi teknis berdasarkan alat uji Frontier adalah semakin mendekati 1 maka data dianggap semakin efisien secara teknis (Tarigan, 2013).

Efisiensi Ekonomis

Output (Py). Jumlah input disebut X dan jumlah output disebut Y, jumlah keuntungan disebut B, sehingga dapat dituliskan:

Agar B mencapai maksimum, turunan pertama harus disamakan dengan nol, dengan asumsi Px dan Py konstan. Turunan pertamanya adalah nol.

∂B = Py . ∂Y - PX = 0 ∂X ∂X

Py .MP = PX

VMP = PX VMP = 1

PX

VMP = Value Marginal Product

Menurut Soekartawi (1990) banyak kenyataan NPM tidak selalu sama dengan Px.

Yang sering terjadi adalah sebagai berikut.

a. (NPM / Px) > 1, artinya penggunaan input X belum efisien, untuk mencapai efisen input X perlu ditambah.

b. (NPM/Px) < 1, artinya penggunaan input X tidak efisien, untuk mencapai B = (Y. Py) – (X. PX)

.5 Definisi dan Batasan Operasional

3.5.1 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliuran dalam penafsiran penelitian ini, maka perlu dibuat definisi dan batasan operasional sebagai berikut:

1. Penggunaan Tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam mengolah CPO yang dihitung dalam satuan. .

2. Crude Palm Oil (CPO) atau dikenal dengan Minyak Mentah Kelapa Sawit adalah miyak makan nabati yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah (Mesocarp) buah kelapa sawit (Elaiesguineensis) dan diproduksi melalui proses pengolahan di beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan.

3. Mesin pabrik kelapa sawit adalah salah satu input dalam proses pengolahan CPO yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah bahan baku berupa TBS menjadi bahan setengah jadi berupa CPO.

4. Pengolahan CPO adalah suatu proses produksi untuk mengolah bahan baku kelapa sawit menjadi bahan setengah jadi berupa CPO yang melewati beberapa tahapan olahan yang menggunakan mesin pabrik kelapa sawit yang diperlukan untuk mencapai tingkat produksi CPO yang maksimum.

5. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

6. Efisiensi teknis merupakan proses pengubahan input menjadi output, kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit kegiatan ekonomi untuk memproduksi

sampai tingkat output maksimum dari input dan teknologi. Efisiensi teknis dikatakan tercapai apabila Average Product berada di titik maksimum.

7. Efisiensi harga merupakan kemampuan dan kesediaan unit ekonomi unuk beroperasi pada tingkat nilai produk marjinal (Marginal Value Product) sama dengan biaya marjinal (Marginal Cost).

8. Efisiensi ekonomi manakala petani mampu meningkatkan produksinya dengan harga faktor produksi yang dapat ditekan tetapi dengan menjual produksinya dengan harga yang tinggi.

3.5.2 Batasan Operasional

1. Lokasi penelitian dilakukan di PKS PT.Socfin Indonesia Bangun Bandar yang berada di Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Jumlah input TBS, produksi CPO, dan data penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO.

3. Waktu penelitian adalah tahun 2016.

DESKRIPSI DAERAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah PT. Socfin Indonesia

PT Socfin Indonesia telah berdiri sejak tahun 1930 dengan nama Socfindo Medan SA (Societe Financiere Des Caulthous Medan Societe Anoyme) didirikan berdasarkan Akte Notaris William Leo No.45 tanggal 07 Desember 1930 dan merupakan perusahaan yang mengelola perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Utara, Aceh Selatan dan Aceh Timur.

Pada tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden No. 6 Tahun 1965, keputusan Presiden Kabinet Dwikora No. A/d/50/1965, Instruksi Mentri Perkebunan No.20/MPR/M.Perk/65 dan No. 29/MPR/M.Perk/65. No SK100/M.Perk/1965 maka perkebunan yang di kelola perusahaan PT Socfindo Medan SA berada dibawah pengawasan Pemerintah RI. Pada tahun 1966 diadakan serah terima surat hak milik perusahaan oleh pimpinan PT. Socfindo Medan SA Kepada Pemerintah RI sesuai naskah serah terima Tanggal 11 Januari 1960 No.1/Dept/66 dan dasar penjualan perkebunan dan harta PT. Socfindo Medan SA tersebut.

Pada tanggal 29 April 1968 dicapai suatu persetujuan antara pemerintahan RI (Diwakili Menteri Perkebunan) dengan Plantation Nort Sumatera SA (pemilik saham PT. Socfindo SA) dengan tujuan mendirikan suatu perusahaan perkebunan Belgia dengan komposisi modal 40% dan 60%.

Pada tanggal 17 Juni 1960, Presiden (dengan keputusan No. B- 68/Press/6/1968 tanggal 13 Juni 1968) dan Menteri Pertanian (dengan keputusan

No. 94/kpts/OP/6/1968 tanggal 17 juni 1968). Menyetujui terbentuknya perusahaan patungan antara Pemerintah RI dengan pengusaha Belgia.

Perusahaan patungan ini dinamai PT Socfin Indonesia atau disingkat dengan PT Socfindo. Pendiri perusahaan ini dikukuhkan dengan akte notaris Chairil Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 dan Akte perubahan tanggal 12 Mei 1968 No.

J.A 5/1202/1 Tanggal 13 September 1969.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan berdasarkan Akte No. 10 tanggal 13 September 2001 oleh Notaris Ny. R. Arie Soetarjo. Menganai Perubahan pemengan saham dengan komposisi modal menjadi 90% pengusaha Belgia dan 10 % Pemerintah Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputin hal sebagai berikut:

1. Mengusahakan perkebunan kelapa sawit, karet dan lain-lain, tanaman serta pengolahannya.

2. Mengadakan rehabilitasi, perkebunan serta modernisasi perkebunan dan pembibitan, instalasi dan alat-alatnya sampai saraf yang mutahir.

3. Mendirikan dan mengusahakan perusahaan atau kehutanan.

4. Melakukan ekspor dan penjualan local hasil perkebunan dan hasil hutan tersebut diatas.

Perkebunan PT Socfin Indonesia yang berkedudukan dimedan memiliki dua wilayah yang cukup luas yaitu berada di dua provinsi Sumatera Utara dan Naggroe Aceh Darussalam.

1. Wilayah Sumatera Utara terdiri dari:

a. Kebun Mata Pao

b. Kebun Bangun Bandar

c. Kebun Tanjung Maria

d. Kebun Tanah Bersih

e. Kebun Lima Puluh

f. Kebun Tanah Gambus

g. Kebun Aek Loba

h. Kebun Aek Paminke

i. Kebun Halimbe

j. Kebun Negeri Lima

k. Kebun PSBB (Pusat Seleksi Bangun Bandar)

2. Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari:

a. Kebun Seunagan

b. Kebun Seumanyan

c. Kebun Lae Butar

d. Kebun Sei Liput

Tanaman yang diusahakan oleh perusahaan ini ada dua jenis yaitu tanaman karet dan tanaman kelapa sawit. Produk yang dihasilkan PT SOCFIN INDONESIA Medan terdiri dari:

a. CPO (Crued Palm Oil)

b. Olein

c. Stearin

d. Fatty Acid

e. Kernet

f. PKE (Pallet)

g. RBD PKO

h. Exlauric

i. Crumb Rubber

PT Socfin Indonesia Medan menangani langsung kegiatan pembibitan kelapa sawit dan karet, yang pemeliharaannya dan penanganannya serta pengolahan produksi hingga terakhir kegiatan pemasarannya. Mala hasil produksi dari perkebunan sebagian besar diekspor dan sisanya dipasarkan didalam negeri sesuai dengan permintaan konsumen yang diterapkan oleh pemerintah. Perkembangan penjualan pada PT Socfin Indonesia Medan setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat.

4.2 PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar

Perkebunan Bangun Bandar adalah salah satu perkebunan PT. Socfindo yang membudidayakan tanaman kelapa sawit berlokasi di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Perkebunan Bangun Bandar terletak kurang lebih 70 kilometer dari Kota Medan. Batas-batas wilayah administratifnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Pekan Dolok Masihul, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dolok Sagala. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantan, sebelah Barat berbatasan dengan Perkebunan Silau Dunia PTPN III. Perkebunan Bangun Bandar terletak di antara 30 15’ 25”- 30 19’ 46”

LU dan 980 57’ 50”- 990 4’ 19”BT.

Topografi lahan perkebunan Bangun Bandar adalah lembahan, datar hingga berbukit dengan ketinggian tempat 0-200 m dpl. Perkebunan Bangun Bandar terbagi dari empat divisi yang semuanya terletak di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Keadaan tanah perkebunan Bangun Bandar di dominasi oleh tanah aluvial dan podzolik merah kuning (PMK) dengan derajat kemasaman tanah (pH) 4-6. Peta Tanah Kebun Bangun Bandar dapat dilihat pada Lampiran 5 Perkebunan Bangun Bandar memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan data curah hujan dari tahun 2002-2011, puncak musim kemarau adalah bulan Januari sampai April dan puncak musim hujan adalah bulan September sampai Desember. Dari data curah hujan tersebut, Perkebunan Bangun Bandar memiliki hari hujan rata-rata sebesar 130 hari hujan/ tahun dengan curah hujan rata-rata sebesar 2 330 mm/ tahun. Menurut Schmidth dan Ferguson Perkebunan Bangun Bandar masuk ke dalam tipe iklim A, yaitu sangat basah dan bervegetasi hutan

tropika. Data curah hujan dan hari hujan disajikan pada Lampiran 6. Suhu harian rata-rata dapat ditentukan oleh ketinggian suatu tempat. Perkebunan Bangun Bandar dengan ketinggian tempat berkisar antara 75-150 m dpl memiliki suhu rata-rata tahunan berkisar antara 22-35 0C dengan tingkat kelembaban rata- rata tiap bulan 84%.

Berdasarkan data Departemen Tanaman PT. Socfindo tahun 2012, Perkebunan Bangun Bandar mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) dengan total luas lahan 3 400,93 ha. Luas areal yang digunakan untuk areal penanaman adalah 3 335,64 ha dan luas areal yang digunakan untuk sarana prasarana yaitu seluas 65,29 ha.

Perkebunan kelapa sawit Bangun Bandar terbagi atas 4 divisi, yaitu Divisi I seluas 1 068,94 ha, Divisi II seluas 922,44 ha, Divisi III seluas 835,33 ha, dan Divisi IV seluas 508,93 ha.

Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan di Perkebunan Bangun Bandar adalah varietas Tenera, hasil dari persilangan Dura dan Pisifera yang dihasilkan sendiri oleh PT. Socfindo. Perkebunan Bangun Bandar memiliki pola tanam segitiga sama sisi dengan jarak tanam 9 m x 9 m x 9m dengan kerapatan populasi rata-rata 142 tanaman/ ha. Namun, berdasarkan kondisi yang terdapat di lapangan, populasi tanaman per hektar dapat berbeda daripada populasi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penyisipan tanaman, penebangan pokok mati, dan pokok yang tidak bernilai (non valuer), dan pokok yang terserang penyakit Ganoderma,sp. Jarak tanam yang tidak teratur, rubuh, dan tersambar petir dapat menyebabkan populasi tanaman per hektarnya tidak sama. Perkebunan Bangun Bandar memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) yang sudah ada sejak

tahun 1926. Pabrik tersebut dapat mengolah TBS menjadi CPO dan PK. Kapasitas maksimum pengolahan pabrik tersebut adalah 25 ton TBS/ jam.

4.3 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat digambarkan oleh ukuran umur, pendidikan, jumlah tanggungan, dan pengalaman bekerja di pabrik kelapa sawit. Karakteristik responden ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut Umur Kelompok Umur Jumlah Tenaga Kerja Persentase

≤ 25 7 12,5

26-35 32 57,1

36-45 14 25

> 45 3 5,3

Jumlah 56 100

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel 6 diperoleh bahwa sebagian besar tenaga kerja pada pengolahan CPO adalah yang berusia 26 – 35 tahun. Sebesar 57,1% responden berusia 26 – 35 tahun, 12,5% berusia ≤ 25 tahun dan 25% berusia 36 – 45 tahun. Sedangkan diatas 45 tahun sebesar 5,3%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang merupakan tenaga kerja pada pengolahan CPO secara keseluruhan masih berumur produktif pada tahun 2016.

Tabel 7. Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut Pendidikan

Pendidikan Terakhir Jumlah Tenaga Kerja Persentase

SD - -

SMP - -

SMA Sederajat 56 100

S1 - -

Jumlah 56 100

Sumber: Lampiran 1

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa seluruh responden yang merupakan tenaga kerja pada pengolahan CPO memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA sederajat. Rata- rata tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 8. Karakteristik Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO Menurut Jumlah Tanggungan

Jumlah Tanggungan Jumlah Tenaga Kerja Persentase

≤ 2 19 33,9

3 – 4 28 50,0

> 4 9 16,1

Jumlah 56 100

Sumber: Lampiran 1

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sebagian besar tenaga kerja pada pengolahan CPO memiliki tanggungan sebanyak 3 – 4 jiwa. Sebanyak 33,9%

responden memiliki jumlah tanggungan ≤ 2 jiwa dan 16,1% memiliki tanggungan lebih dari 4 jiwa.

Tabel 9. Karakteristik Tenaga Kerjapada Pengolahan CPO Menurut Pengalaman Bekerja di Pabrik Kelapa Sawit

Pengalaman Bekerja (Tahun)

Jumlah Tenaga Kerja Persentase

≤ 5 20 35,7

6 – 10 28 50,0

11 – 15 3 5,4

16 – 20 3 5,4

> 20 2 3,5

Jumlah 56 100

Sumber: Lampiran 1

Tabel 9 menunjukkan bahwa pengalaman bekerja di pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh responden dominan berada dalam rentan 6 – 10 tahun sebanyak 50% telah bekerja di PKS. Selain itu, yang memiliki pengalaman bekerja dibawah

≤ 5 tahun yaitu sebesar 35,7%. Sebanyak 5,4% responden telah bekerja selama 11 – 15 tahun dan 16-20 tahun. Sisanya sebesar 3,5% memiliki pengalaman bekerja lebih dari 20 tahun.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tingkat Efisiensi Teknis dan Efisiensi Ekonomis Penggunaan Tenaga Kerja pada Pengolahan CPO

Tenaga kerja adalah salah satu input produksi penting yang dibutuhkan dalam pengolahan CPO. Walaupun dalam sebuah pabrik kinerja mesin lebih dominan daripada tenaga kerja, namun untuk pabrik yang tidak menggunakan mesin full authomatic tenaga kerja tetap memilki peran dalam proses produksi pengolahan CPO. Tenaga kerja yang mengatur jalur masuknya input produksi TBS menuju ke stasiun pengolahan selanjutnya.

Seperti pada daerah penelitian saya yang dilakukan di PKS PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar. Pabrik kelapa sawit ini memiliki 56 tenaga kerja yang dibagi dalam 2 shift. Secara rinci, 28 tenaga kerja bekerja pada pukul 07.00 - 15.00 WIB dan 28 tenaga kerja lainnya bekerja dari pukul 15.00 - 23.00 WIB. Dengan hitungan waktu kerja normal 8 jam, sedangkan sisa jam kerjanya dihitung waktu lembur. Pembagian shift ini dilakukan secara bergilir dalam setiap satu minggu.

Tenaga kerja di PKS PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar sebelumnya sudah diberi pelatihan oleh manajemen pabrik sebelum mereka bergabung dan menjadi tenaga kerja di pabrik tersebut. Masing-masing tenaga kerja memiliki peran pada setiap stasiun pengolahan. Adapun pembagian tenaga kerja berdasarkan masing- masing peran mereka adalah sebagai berikut.

Untuk stasiun loading ramp dibutuhkan 2 orang dalam satu shift untuk mengatur agar pintu ramp terbuka sehingga TBS dapat masuk dan diangkut ke stasiun sterilizer. Stasiun sterilizer merupakan stasiun perebusan brondolan kelapa sawit

agar buahnya lunak. Untuk stasiun sterilizer membutuhkan 2 orang dalam satu shift atau 4 orang dalam dua shift yang bertugas untuk krani dan membantu perebusan. Peran tenaga kerja adalah membolak-balikkan berondolan buah sawit agar proses perebusan dapat terjadi secara merata. Selanjutnya brondolan yang di rebus melalui stasiun selanjutnya yaitu stasiun thresser dan stasiun press. Pada kedua stasiun ini hanya menggunakan 1 orang tenaga kerja karena hanya menggunakan satu tombol. Kinerja mesin thresser dan mesin press secara otomatis berlangsung sehingga dapat dikontrol oleh 1 tenaga kerja. Sedangkan untuk stasiun klarifikasi membutuhkan 2 orang yang terdiri dari operator klarifikasi dan pembantu operator klarifikasi.

Berikut ini hasil penelitian analisis penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO yang telah diolah dengan menggunakan software Frontier 4.1 dan hasil perhitungannya (output) dapat dilihat daridata Notepad yang telah diolah menggunakan software Frontier 4.1.

5.1.1 Efisiensi Teknis

Tarigan (2013) menyatakan efisiensi teknis dalam ekonomi produksi adalah suatu kondisi yang jumlah pemakaian input tertentu mempunyai Average Product (AP) dalam keadaan maksimum. Average Product (AP) disebut juga sebagai rasio output per input.

Input produksi yang saya teliti adalah tenaga kerja pada bagian pengolahan CPO pada PKS PT. SOCFIN Bangun Bandar, yaitu sebanyak 56 orang yang dibagi dalam 2 shift. Selain input produksi, output produksi juga digunakan untuk menghitung efisiensi teknis. Output produksi yang digunakan adalah data produksi CPO periode September 2016 yang diperoleh dari daerah penelitian yang dapat dilihat dari Tabel. Dari tabel dapat dilihat jumlah produksi CPO periode September 2016 sebesar 1556 ton dengan rata-rata produksi 51,88 ton/hari.

Produksi CPO tertinggi pada periode September 2016 adalah pada tanggal 24 yaitu sebanyak 89 ton. Sedangkan produksi CPO terendah pada periode September 2016 adalah pada tanggal 23 yaitu sebanyak 49,6 ton.

Tabel 13. Data Produksi CPO per Hari dalam periode September 2016

Tanggal Produksi CPO (ton)

01 78.2

02 53,0

03 69,4

04 -

05 51,4

06 74,4

07 50,6

08 62,2

09 56,0

10 64,4

11 -

12 -

13 -

14 87,1

15 88,2

16 51,7

17 77,0

18 -

19 54,6

20 73,8

21 79,0

22 49,8

23 49,6

24 89,8

25 -

26 60,1

27 -

28 87,1

29 88,8

30 60,4

Jumlah 1557

Rata-rata 67,6

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Hasil perhitungan efisiensi secara teknis dilakukan melalui pengolahan data input dan output produksi dengan menggunakan alat bantu aplikasi software Frontier 4.1. Input produksi yang digunakan adalah penggunaan tenaga kerja dalam satuan HKP. Adapun perhitungan jumlah HKP tenaga kerja adalah sebagai berikut.

Jumlah HKP = Jumlah jam kerja x jumlah hari x jumlah orang

8

x 1

Jumlah HKP non-lembur = 8 𝑥 1 𝑥 56

8 X 1 = 56 HKP

Jumlah HKP Tenaga Kerja per Hari = 56

Pada pabrik yang saya teliti, terdapat 2 shift dalam pengolahan CPO . Shift 1 dimulai pukul 07.00-15.00 WIB dan shift II dimulai pukul 15.00-23.00 WIB.

Maka, untuk shift I bekerja selama 8 jam. Adapun untuk shift II juga berlaku hal yang sama yakni 8 jam juga.

Dari hasil perhitungan efisiensi teknis melalui pengolahan data input dan output produksi dalam Frontier 4.1 maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel Hasil Analisis Frontier 4.1 Penggunaan Tenaga Kerja Final MLE Estimates Are

Coefficient t-Ratio e-Teknis

Beta 0 0,14 0,14 0,84

Beta 1 -0,29 -0,29

Sigma square 0,10

Sumber: Lampiran 4 diolah, 2016

Berdasarkan hasil estimasi frontier disajikan pada Frontier 4.1 maka diperoleh persamaan Y= 0,14 + (-0,29)X dengan sigma squared = 0,10 , yang artinya 10%

variabel Y (produksi CPO) dapat dijelaskan oleh variabel X (tenaga kerja) dan 90% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO yaitu 0,84 , yang artinya 84% dari potensial yaitu 100%. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah yang menunjukkan hasil analisis frontier 4.1 efisiensi teknis tenaga kerja. Dan dengan nilai 0,84<1 maka penggunaan input tenaga kerja pada pengolahan CPO dikatakan efisien secara teknis. Artinya, terdapat peluang sebesar 84% untuk mencapai efisiensi secara teknis. Namun, masih ada peluang potensi sebesar 16% untuk meningkatkan efisiensi teknis tenaga kerja sebagai input produksi CPO di daerah penelitian. Jika nilai efisiensi teknis sudah semakin mendekati 1 maka berarti semakin tinggi tinkat efisiensi teknis yang dicapai dalam pengolahan CPO.

Nilai efisiensi teknis pada tabel 14 diperoleh dari rata-rata efisiensi teknis tenaga kerja per hari yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel Hasil Analisis Frontier 4.1 Efisiensi Teknis Tenaga Kerja per Hari

Tanggal Efisiensi Teknis

01 0.8436061

02 0.8370477

03 0.8501597

04 0.8196909

05 0.8267646

06 0.8735482

07 0.8247241

08 0.8479030

09 0.8565708

10 0.8494324

11 0.8196909

12 0.8196909

13 0.8390754

14 0.8420494

15 0.8733217

16 0.8374325

17 0.8578324

18 0.8196909

19 0.8325072

20 0.8426116

21 0.8295989

22 0.8333174

23 0.8456234

24 0.8446388

25 0.8196909

26 0.8513236

27 0.8433925

28 0.8458256

29 0.8411975

30 0.8517577

Jumlah 25,21972

Rata-rata 0.8406572

Sumber: Lampiran 4

5.1.2 Efisiensi Ekonomis

Meskipun secara teknis hasil uji Frontier 0,84 hampir mendekati 1. Namun, hasil tersebut masih berada di daerah efisien. Hal lain yang perlu dilihatt adalah dari aspek efisiensi ekonomis untuk menganalisis apakah penggunaan tenaga kerja tersebut sudah efisien dari segi harga atau tidak.

Efisiensi harga atau alokatif menunjukkan hubungan antara biaya dan output.

Dalam hal ini harga faktor produksi yang dimasukkan adalah biaya upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja merupakan akumulasi upah dari waktu kerja normal.

Upah dari waktu kerja normal tenaga kerja sebanyak Rp 2.000.000/bulan, maka dengan demikian upah tenaga kerja per hari sebesar Rp 66.666.

Perhitungan upah tenaga kerja dapat dilihat di bawah ini.

Upah Tenaga Kerja Normal = Jumlah HKP x Upah TK/hari

Upah TK Normal = 56 x Rp 66.666 = Rp 3.733.296

Upah Tenaga Kerja per Hari = Rp 3.733.296

Tabel Hasil Analisis Frontier 4.1 Penggunaan Tenaga Kerja Final MLE Estimates Are

Coefficient t-Ratio

Beta 0 -0.1818117 -0.3588394

Beta 1 -0.3887978 -0.1506439

Sigma square 0.1430230

Berdasarkan hasil estimasi Frontier disajikan pada Frontier 4.1 maka diperoleh persamaan Y= -0,18 + (-0,388)X dengan Siqma-Squared sebesar 0,14 yang artinya 14% variabel Y (produksi CPO) dapat dijelaskan oleh variabel X (upah tenaga kerja) dan 86% dijelaskan oleh variabel lainnya yang belum diteliti.

Besarnya nilai efisiensi ekonomis dapat dihitung dengan menggunakan rumus NPMx/Px = 1. Dimana NPM merupakan perkalian harga Y (Py) dan produksi marginal X (PMx). Nilai Py dianggap konstan yaitu sebesar Rp 8.580.000 /ton.

Nilai produksi marginal dapat dihitung dari turunan pertama persamaan Y harus disamakan dengan nol. Sedangkan nilai Px merupakan upah tenaga kerja yaitu sebesar Rp 3.500.000 /bulan.

Y = -0,18 + (-0,388)X Y’ = MP = -0,388 Maka, NPMx

Px = 1

Rp 8.580.000 x −0,388

Rp 3.733.296

= 0,95

Dari hasil perhitungan efisiensi ekonomis dengan rumus NPM/Px = 1 diperoleh penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO memiliki nilai efisiensi ekonomis yaitu 0,95 yang artinya 95% dari potensial yaitu 100%. Nilai 0,95 < 1 maka penggunaan input tenaga kerja pada pengolahan CPO dikatakan masih efisien secara ekonomis. Masih ada peluang potensial sebesar 5% lagi untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa penambahan jumlah tenaga kerja tidak selalu akan meningkatkan pertambahan hasil (produktivitas).

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar secara teknis telah efisien. Dapat dilihat dari hasil perhitungan efisiensi teknis yakni sebesar 0,84.

2. Penggunaan tenaga kerja pada pengolahan CPO di PKS PT. Socfin Indonesia Bangun Bandar secara ekonomis telah efisien. Dapat dilihat dari hasil perhitungan efisiensi teknis yakni sebesar 0,95.

6.2 Saran 1. Pemerintah

Kepada pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar mendorong dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan pabrik pengolahan kelapa sawit.

2. Manajemen Pabrik Kelapa Sawit

Kepada manajemen pabrik kelapa sawit diharapkan agar meningkatkan dan mempertahankan kualitas tenaga kerja dengan secara regular memberikan pendidikan dan pelatihan kerja kepada karyawan PKS. Selain itu, perlu diperhatikan untuk pemeliharaan mesin agar dapat berjalan sesuai standar kapasitas.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian tentang efisiensi penggunaan mesin produksi pada pabrik kelapa sawit dan hal-hal lain yang belum diteliti pada penelitian ini.