BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Sudah banyak pustaka yang membahas HIV-AIDS dan ODHA, juga mengenai konsep diri dalam hubungan interaksi sosial. Dalam bab ini penulis akan menelaah hal-hal yang berhubungan dengan konsep diri, konsep HIV-AIDS, dan upaya penanggulangan HIV-AIDS terkait stigma dan diskriminasi, serta diakhiri dengan gambaran kerangka yang mendasari pemikiran penelitian ini.

Dalam konsep diri akan dikemukakan tentang definisi, dimensi konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, dan pengaruh konsep diri dalam komunikasi interpersonal.Dalam menelaah konsep HIV-AIDS, penulis akan mengungkapkan tentang definisi, sejarah, aspek penularan, pengobatan, pencegahan, dampak, stigma dan diskriminasi, Dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS terkait stigma dan diskriminasi, akan disajikan tentang pemberdayaan ODHA dan Pencegahan Positif.

2.1 Konsep Diri 2.1.1 Definisi

lakunya. Fitts menjelaskan bahwa jika individu mempersepsikan dirinya, bereaksi terhadap dirinya, memberikan arti dan penilaian serta membentuk abstraksi pada dirinya, maka hal ini menunjukkan suatu kesadaran diri (self awareness) dan kemampuan untuk keluar dari dirinya sendiri untuk melihat dirinya sebagaimana ia lakukan terhadap obyek-obyek lain yang ada di dalam kehidupannya. Jadi, diri yang dilihat, dihayati, dan dialami seseorang itu disebut konsep diri.

Menurut Rakhmat (1992) dengan mengamati diri kita, sampailah kita pada gambaran dan penilaian diri kita. Hal inilah yang disebut sebagai konsep diri. Pendapat Rakhmat ini diambil dari pendapat para ahli yaitu:

•William D Brooks (1974) mendefinisikan konsep diri sebagai “those physical,

social, and psychological perceptions of ourselves that we derived from experiences and our interactions with others”. Dengan kata lain konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita baik secara psikologis, sosial dan fisik yang didapat dari pengalaman dan interaksi dengan yang lain.

•Anita Taylor et al (1977) mendefinisikannya sebagai “all you think and feel

about you, the entire complex of beliefs and attitudes you hold about yourself”. Jadi konsep diri adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan tentang diri kita.

•George Herbert Mead (1972) mengemukakan bahwa konsep diri merupakan

merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan refleksi dari dirinya yang diterima dari orang-orang penting (significant others) disekitarnya. Mead juga mengemukakan bahwa setiap individu memiliki pemahaman tertentu tentang penilaian orang lain terhadap dirinya, dan individu tersebut akan bertingkah laku sesuai dengan penilaian umum.

Dari pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap segala sesuatu tentang dirinya yang didapatnya melalui pengalaman dengan lingkungannya dan juga akan mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan lingkungannya.

2.1.2 Dimensi Konsep Diri

Konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Gambar diri ini menurut Calhoun dan Acocella (1990) memiliki tiga dimensi yaitu pengetahuan yang dimiliki individu mengenai dirinya sendiri, pengharapan yang dimiliki individu untuk dirinya sendiri serta penilaian mengenai diri sendiri.

menetap sepanjang hidupnya. Pengetahuan bisa berubah dengan cara merubah tingkah laku individu tersebut atau dengan cara mengubah kelompok pembanding. Dimensi kedua dari konsep diri adalah harapan. Pada saat individu mempunyai satu set pandangan tentang siapa dirinya, individu tersebut juga mempunyai satu set pandangan lain, yaitu tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa mendatang dari hidup yang dijalaninya (Rogers, 1959 dalam Calhoun 1990). Pengharapan ini merupakan diri ideal, yaitu cita-cita diri atau suatu angan-angan individu tentang apa yang diinginkannya dari dirinya. Singkatnya, setiap individu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri dan pengharapan tersebut berbeda-beda pada setiap individu. Pengharapan bagi setiap individu adalah tujuan yang membangkitkan kekuatan serta mendorong setiap individu menuju masa depan dan memandu kegiatan individu dalam perjalanan hidupnya. Satu hal yang pasti, setelah individu mencapai tujuannya, maka akan muncul cita-cita atau pengharapan lain/baru.

,1990) menyatakan bahwa semakin besar ketimpangan antara gambaran kita tentang siapa kita dan gambaran tentang seharusnya kita menjadi apa, akan semakin rendah harga diri kita. Standar pengharapan ini tidak dapat disamakan dari orang yang satu dengan yang lainnya, dan tidak menjadi soal apakah standar itu masuk akal atau realistis. Sebagai contoh, kasus bunuh diri dapat terjadi pada siswa yang memiliki nilai B, karena standar dirinya untuk prestasi akademisnya adalah A. Padahal bagi siswa lain, nilai B adalah sumber rasa harga diri yang tinggi. Hal ini yang ditekankan oleh Marsh (Calhoun,1990) bahwa evaluasi kita tentang diri kita sendiri merupakan komponen konsep diri yang sangat kuat.

Perspektif yang senada mengenai dimensi dari konsep diri dikemukakan Fitts (Sutataminingsih, 2009), karena Fitts juga melihat konsep diri adalah keseluruhan kesadaran mengenai diri yang diobservasi, dialami serta dinilai. Berdasarkan pendapatnya itu, Fitts membagi konsep diri ke dalam 2 (dua) dimensi pokok, yaitu : 1. Dimensi Internal

Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acuan internal (internal frame of reference) adalah bila seorang individu melakukan penilaian terhadap dirinya berdasarkan dunia batinnya atau dunia dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu berperan sebagai subjek yang melakukan penilaian sekaligus sebagai obejek yang diteliti. Penilaian terhadap dirinya meliputi identitas dirinya, perilaku dirinya, dan penerimaan dirinya. Kerangka acuan internal oleh Fitts dibedakan atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

Diri sebagai identitas ini merupakan aspek konsep diri yang paling mendasar. Konsep ini mengacu pada pertanyaan "siapakah saya?”, dimana di dalamnya tercakup label-label dan simbol-simbol yang diberikan pada diri oleh individu yang bersangkutan untuk menggambarkan dirinya dan membangun identitasnya. Misalnya, "saya Iskandar" dan kemudian sejalan dengan bertambahnya usia dan interaksi individu dengan lingkungannya, akan semakin banyak pengetahuan individu akan dirinya sendiri, sehingga individu tersebut akan dapat melengkapi keterangan dirinya dengan hal-hal yang lebih kompleks, seperti: "saya Iskandar", "saya seorang ayah dari dua orang anak", saya bekerja sebagai seorang pegawai negeri", dan sebagainya. Selanjutnya setiap elemen dari identitas diri akan mempengaruhi cara individu mempersepsikan dunia fenomenalnya, mengobservasinya, dan menilai dirinya sendiri sebagaimana ia berfungsi. Pada kenyataannya, identitas diri berkaitan erat dengan diri sebagai pelaku. Identitas diri sangat mempengaruhi tingkah laku seorang individu, dan sebaliknya identitas diri juga dipengaruhi oleh diri sebagai pelaku. Sejak kecil, individu cenderung untuk menilai atau memberikan label pada orang lain maupun pada dirinya sendiri berdasarkan tingkah laku atau apa yang dilakukan seseorang. Dengan kata lain, untuk dapat menjadi sesuatu seringkali seseorang harus melakukan sesuatu, dan dengan melakukan sesuatu, seringkali individu harus menjadi sesuatu.

Diri sebagai pelaku merupakan persepsi seorang individu tentang tingkah lakunya. Diri sebagai pelaku berisikan segala kesadaran mengenai "apa yang dilakukan oleh diri". Selain itu, bagian ini sangat erat kaitannya dengan diri sebagai identitas. Diri yang adekuat akan menunjukkan adanya keserasian antara diri identitas dengan diri pelakunya, sehingga ia dapat mengenali dan menerima baik diri sebagai identitas maupun diri sebagai pelaku. Kaitan keduanya dapat dilihat pada diri sebagai penilai.

c. Diri sebagai pengamat dan penilai (judging self)

Diri sebagai penilai ini berfungsi sebagai pengamat, penentu standar serta sebagai pengevaluasi. Kedudukannya adalah sebagai perantara (mediator) antara diri, identitas dengan diri pelaku. Manusia cenderung untuk senantiasa memberikan penilaian terhadap apa yang dipersepsikannya. Penilaian inilah yang kemudian lebih berperan dalam menentukan tindakan yang akan ditampilkannya.

keadaan dirinya dan lebih memfokukan energi serta perhatiannya ke luar diri, yang pada akhirnya dapat berfungsi secara lebih konstruktif.

Penilaian diri sangat berkaitan dengan harga diri (self esteem), karena sesungguhnya kecenderungan evaluasi diri ini tidak saja hanya merupakan komponen utama dari persepsi diri, melainkan juga merupakan komponen utama pembentukan harga diri.

Penghargaan diri pada dasarnya didapat dari 2 (dua) sumber utama, yaitu (1) dari diri sendiri dan (2) dari orang lain. Penghargaan diperoleh bila individu berhasil mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Tujuan, nilai, dan standar ini dapat berasal dari internal, eksternal, maupun keduanya. Umumnya, nilai-nilai dan tujuan-tujuan pada mulanya dimasukkan oleh orang lain. Penghargaan hanya akan didapat melalui pemenuhan tuntutan dan harapan orang lain. Namun, pada saat diri sebagai pelaku telah berhubungan dengan tingkah laku aktualisasi diri, maka penghargaan juga dapat berasal dari diri individu itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun harga diri (self esteem) merupakan hal yang mendasar untuk aktualisasi diri, aktualisasi diri juga penting untuk harga diri.

2. Dimensi Eksternal

dikemukakan oleh Fitts adalah bagian dimensi eksternal yang bersifat umum bagi semua orang. Bagian-bagian dimensi eksternal ini, dibedakan Fitts atas 5 (lima) bentuk, yaitu :

a. Diri fisik (physical self)

Diri fisik, menyangkut persepsi seorang individu terhadap keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini, terlihat persepsi seorang individu mengenai kesehatan dirinya, penampilan dirinya (cantik, jelek, menarik) dan keadaan tubuhnya (tinggi, pendek, gemuk, dan kurus).

b.Diri moral-etik (moral-ethical self)

Diri moral, merupakan persepsi seseorang individu terhadap dirinya sendiri, yang dilihat dari standart pertimbangan nilai-moral dan etika. Hal ini menyangkut persepsi seorang individu mengenai hubungannya dengan Tuhan, kepuasan seorang individu akan kehidupan agamanya, dan nilai-nilai moral yang dipegang seorang individu, yang meliputi batasan baik dan buruk.

c.Diri pribadi (personal self)

Diri pribadi, merupakan perasaan atau persepsi seorang individu terhadap keadaan pribadinya. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungannya dengan individu lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana seorang individu merasa puas terhadap pribadinya atau sejumlah mana seorang individu merasakan dirinya sebagai pribadi yang tepat.

Diri keluarga, menunjukkan pada perasaan dan harga diri seorang individu dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Bagian diri ini menunjukkan seberapa jauh seorang individu merasa adekuat terhadap dirinya sendiri sebagai anggota keluarga dan terhadap peran maupun fungsi yang dijalankannya selaku anggota dari suatu keluarga.

e.Diri sosial (social self)

Diri sosial, merupakan penilaian seorang individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya.

Pembentukan penilaian individu terhadap bagian-bagian dirinya dalam dimensi eksternal ini, sangat dipengaruhi oleh penilaian dan interaksinya dengan orang lain. Seorang individu tidak dapat begitu saja menilai bahwa ia memiliki diri fisik yang baik, tanpa adanya reaksi dari individu lain yang menunjukkan bahwa secara fisik ia memang baik dan menarik. Demikian pula halnya, seorang individu tidak dapat mengatakan bahwa ia memiliki diri pribadi yang baik, tanpa adanya tanggapan atau reaksi dari individu lain di sekitarnya yang menunjukkan bahwa ia memang memiliki pribadi yang baik.

2.1.3 Faktor- faktor Pembentukan Konsep Diri

Konsep diri dapat berubah secara dinamis dan dipengaruhi berbagai faktor yang lahir dari hasil interaksi individu dengan orang lain. Calhoun dan Acocella (1990) mengambil pendapat dari para ahli untuk menjelaskan hal-hal yang membentuk konsep diri:

1.Konsep dasar: Perkembangan masa kanak-kanak

Manusia dilahirkan tanpa memiliki konsep diri, maksudnya tidak memiliki pengetahuan tentang diri sendiri dan tidak memiliki penilaian terhadap diri sendiri. Pada awal penghidupan ini, pentingnya orang lain (dalam hal ini orangtua) membangun konsep diri untuk menyediakan kebutuhan utama yaitu kehangatan, makanan, kontak fisik dan interaksi sosial. Pengertian ini disebut sebagai konsep dasar yaitu pandangan terhadap diri kita sendiri yang merupakan bibit konsep diri kita. Jika kita diperlakukan dengan penuh cinta, maka konsep dasar dapat berupa perasaan positif, tetapi jika kita mengalami penolakan maka di masa yang akan datang, konsep diri kita dapat menjadi negatif.

Setelah menggunakan bahasa, terjadi loncatan kemajuan dalam perkembangan konsep diri. Dengan memahami apa yang dikatakan orangtua atau orang lain tentang kita, maka kita memperoleh informasi tentang diri kita dan mulai menghubungkan yang satu dengan yang lain.

Jika kita hanya bergantung pada diri kita sendiri, kita mungkin tidak pernah membentuk sesuatu yang menyerupai konsep diri. Konsep diri kita diperoleh dari interaksi kita dengan sumber informasi diluar kita. Dengan kata lain, konsep diri adalah ciptaan sosial, hasil belajar kita melalui hubungan kita dengan orang lain. Yang dimaksud dengan “orang lain” menurut Calhoun dan Acocella (1990) yaitu:

a. Orang tua

Orang tua adalah kontak sosial yang paling awal yang dialami oleh seseorang dan yang paling kuat. Informasi yang diberikan oleh orang lain dan berlangsung hingga dewasa mengatakan bahwa anak-anak yang tidak memiliki orangtua, disia-siakan oleh orangtua akan memperoleh kesukaran dalam mendapatkan informasi tentang dirinya sehingga hal ini akan menjadi penyebab utama remaja memiliki konsep diri yang negatif.

b. Teman sebaya

Teman sebaya menempati posisi kedua setelah orangtua dalam mempengaruhi konsep diri. Peran yang diukur dalam kelompok sebaya sangat berpengaruh terhadap pandangan individu mengenai jati dirinya sendiri.

c. Masyarakat

Masyarakat sangat menentukan fakta-fakta yang ada pada seorang anak, seperti siapa bapaknya, ras dan lain-lain sehingga hal ini berpengaruh terhadap konsep diri yang dimiliki seorang individu.

Konsep diri kita merupakan hasil belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi dalam diri kita sebagai akibat dari pengalaman. Dalam mempelajari konsep diri harus mempertimbangkan tiga faktor yaitu asosiasi, akibat dan motivasi.

Manusia cenderung berpikir melalui asosiasi yaitu mempelajari hubungan-hubungan antara hal-hal yang berbeda. Proses berpikir dan menilai sesuatu lewat asosiasi merupakan dasar pembentukan konsep diri. Sebagai contoh, dengan mengasosiasi dada berbulu dengan kejantanan dan payudara besar dengan kewanitaan, kita dapat belajar menyukai tubuh kita sendiri, tergantung pada apakah tubuh kita memenuhi norma budaya atau tidak.

Belajar lewat akibat akan memengaruhi penciptaan standar kita untuk diri kita sendiri, sebagai akibatnya juga terhadap penilaian diri kita. Ideal-ideal diri kita dan sebagai akibatnya harga diri kita, sebagian besar merupakan hasil yang diperoleh setelah mengalami berbagai akibat. Ukuran yang kita pakai menilai diri kita adalah hadian dan hukuman yang kita alami di masa lalu.

Sedangkan dalam Rakhmat (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah:

a.Orang lain

Jika kita diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan kita dan menolak kita, maka kita akan cenderung tidak menyenangi diri kita sendiri.

Tidak semua orang lain memiliki pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang paling berpengaruh (significant others), biasanya mereka adalah orang tua kita, saudara dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita, dan ada affective others yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan kita. Dari merekalah kita secara perlahan-lahan membentuk konsep diri kita.

b.Kelompok rujukan (reference group)

Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah pengalamannya dengan orang lain baik yang signifikan atau tidak, kelompok atau masyarakat dan juga persepsi individu terhadap dirinya sendiri.

2.1.4 Pengaruh Konsep Diri pada Komunikasi Interpersonal

Walaupun lingkungan mempengaruhi pembentukan konsep diri, konsep diri juga mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungannya. Beberapa pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal menurut Rakhmat (1992) :

1. Nubuat yang dipenuhi sendiri

Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri desebut sebagai nubuat yang dipenuhi sendiri. Bila seseorang berpikir dia bodoh, maka ia akan benar-benar menjadi orang bodoh. Seseorang akan berusaha hidup sesuai dengan label yang dia sendiri lekatkan pada dirinya. Hubungan konsep diri dengan perilaku dapat disimpulkan nasihat atau anjuran untuk berpikiran positif : You don’t think what you are, you are what you think.

lain atau disebut juga hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain dan yang terakhir bersikap pesimis terhadap kompetisi yang terungkap dalam keenggenannya untuk bersaing dengan orang lain dalam membuat prestasi. Sebaliknya orang yang memiliki konsep diri positif ditandai dengan lima hal yaitu yakin akan kemampuannya mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadarai bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat, mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek dari kepribadiannya yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya. Orang yang memiliki konsep diri positif akan menjadi komunikan yang terbuka kepada orang lain (tembus pandang). 2. Membuka Diri

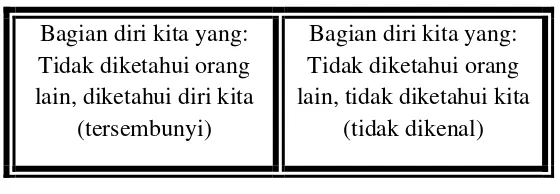

Pengetahuan akan diri sendiri akan meningkatkan komunikasi dan pada saat yang sama, komunikasi dengan orang lain akan meningkatkan pengetahuan akan diri kita sendiri. Hubungan antara konsep diri dengan membuka diri dapat dijelaskan dengan Johari Window. Rakhmat menambahkan, istilah ini merupakan singkatan dari nama penemu konsep ini yaitu Josepf Luft dan Harry Ingham (1969) . Jendela Johari ini terdiri dari empat bagian yaitu:

Bagian diri kita yang: Diketahui orang lain,

diketahui diri kita (terbuka)

Bagian diri kita yang: Diketahui orang lain, tidak diketahui diri kita

Bagian diri kita yang: Tidak diketahui orang lain, diketahui diri kita

(tersembunyi)

Bagian diri kita yang: Tidak diketahui orang lain, tidak diketahui kita

(tidak dikenal)

Gambar 2.2 Jendela Johari Sumber : Rakhmat, 1992

Makin luas daerah bagian diri kita yang diketahui oleh orang lain, artinya makin terbuka kita pada orang lain, makin akrab hubungan kita dengan orang lain. Demikian juga sebaliknya, makin baik kita mengetahui orang lain, makin akrab hubungan kita dengannya dan makin lebar daerah terbuka jendela kita. 3.Percaya Diri (Self-confidence)

Keinginan menutup diri, selain karena konsep diri yang negatif timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan sendiri. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Hal ini disebut juga communication apprehension.

4.Selektivitas

sesuai dengan konsep diri kita, dan ingatan selektif yaitu ingatan kita hanya terbatas untuk hal-hal yang berhubungan degnan konsep diri kita.

2.1.5Mengubah Konsep Diri

Menurut Calhoun dan Acocella (1995) konsep diri dapat diubah dengan cara:

(1)Menetapkan tujuan

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan yakni tujuan yang bebas dari julukan negatif, perfeksionisme, konvensionalitas berlebihan dan kekhawatiran berlebihan mengenai pengakuan orang lain.

(2) Mendapatkan informasi yang baru

Langkah selanjutnya dalam mengubah julukan diri yang negatif adalah dengan mencari informasi baru tentang diri anda dengan cara mengumpulkan informasi dari orang lain tentang penampilan, kecerdasan, atau apapun yang berhubungan dengan tiitik kelemahan anda, dan mengamati orang lain ketika bereaksi terhadap anda. Kesemua hal ini akan menolong untuk membentuk konsep diri yang lebih baik.

(3)Restrukturisasi kognitif : wacana-diri baru

berikut: Mendengarkan wacana diri – Wacana Balik (menjawabnya) – Beraksi terhadap wacana diri – Hasil.

2.2 Konsep HIV-AIDS 2.2.1 Definisi HIV-AIDS

HIV adalah singkatan dari Human Immnodefficiency Virus, sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Menurut para ahli, ketika HIV masuk ke dalam tubuh seseorang, maka virus ini akan merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan tubuh penderita mudah diserang penyakit lain yang akan berakibat fatal atau disebut juga infeksi opurtunistik. Kondisi inilah yang dimaksudkan sebagai AIDS. Dengan kata lain, AIDS adalah kumpulan gejala-gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang didapat (bukan diturunkan).

Para ahli meneliti bahwa jangka waktu antara infeksi primer HIV dengan penampakan gejala klinis yang pertama biasanya cukup lama pada orang dewasa, yaitu sekitar 10 tahun dan kematian biasanya terjadi 2 tahun kemudian (Jawetz et al, 1995). Gejala dan tanda klinis dari infeksi HIV sangat banyak dan bervariasi. Menurut WHO (2005), perjalanan infeksi HIV dapat dibagi dalam empat stadium, walaupun tidak semua stadium didapati di tiap orang yang terkena infeksi HIV.

Tabel 2.1 Stadium WHO untuk Penyakit HIV-AIDS pada Orang Dewasa dan Remaja

Stadium Klinis 1 Tanpa gejala (asimtomatis)

Stadium Klinis 2

Kehilangan berat badan yang sedang tanpa alasan (<10% berat badan diperkirakan atau diukur)

Infeksi saluran napas bagian atas yang berulang (sinusitis, tonsilitis, ototis media dan faringitis)

Herpes zoster Kheilitis angularis

Ulkus di mulut yang berulang Erupsi papular pruritis

Dermatitis seboroik Infeksi jamur di kuku

Stadium Klinis 3

Kehilangan berat badan yang parah tanpa alasan (>10% berat badan diperkirakan atau diukur)

Diare kronis tanpa alasan yang berlangsung lebih dari 1 bulan

Demam berkepanjangan tanpa alasan (di atas 37,5°C, sementara atau terus-menerus, lebih dari 1 bulan)

Kandidiasis mulut berkepanjangan Oral hairy leukoplakia

Tuberkulosis paru

Infeksi bakteri yang berat (mis. pneumonia, empiema, piomiositis, infeksi tulang atau sendi, meningitis atau bakteremia)

Stomatitis, ginggivitis atau periodontitis nekrotis berulkus yang akut

Anemia (<8g/dl), neutropenia (<0,5 × 109/l) dan/atau trombositopenia kronis (<50 × 109/l) tanpa alasan

Stadium Klinis 4 Sindrom wasting HIV

Pneumonia Pneumocystis

Pneumonia bakteri parah yang berulang

Infeksi herpes simpleks kronis (orolabial, kelamin, atau rektum/anus lebih dari satu bulan)

Kandidiasis esofagus (atau kandidiasis pada trakea, bronkus atau paru) Tuberkulosis di luar paru

Sarkoma Kaposi (KS)

Infeksi sitomegalovirus (retinitis atau infeksi organ lain) Toksoplasmosis sistem saraf pusat

Tabel 2.1 (Lanjutan) Ensefalopati HIV

Kriptokokosis di luar paru termasuk meningitis Infeksi mikobakteri non-TB diseminata

Kriptosporidiosis kronis Isosporiasis kronis

Mikosis diseminata (histoplasmosis atau kokidiomikosis di luar paru) Septikemia yang berulang (termasuk Salmonela nontifoid)

Limfoma (serebral atau non-Hodgkin sel-B) Karsinoma leher rahim invasif

Leishmaniasis diseminata atipikal

Nefropati bergejala terkait HIV atau kardiomiopati bergejala terkait HIV Sumber : INTERIM WHO Clinical Staging of HIV-AIDS and HIV-AIDS Case Definitions for Surveillance, 2005

2.2.2 Sejarah HIV-AIDS

HIV-AIDS memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Harahap (2000) dalam bukunya Pers Meliput AIDS, keberadaan kondisi yang menunjukkan gejala HIV-AIDS, sejauh yang dapat ditelusuri, diperkirakan muncul sejak tahun 1959. Paling tidak, ada delapan kasus yang sangat relevan sebagai indikasi adanya AIDS di tiga benua.

Selanjutnya tambah Harahap, pada tahun 1977, ditemukan kasus pertama dari benua Afrika: seorang ahli bedah Denmark berusia 47 tahun yang bekerja di pedalaman Zaire, Afrika, meninggal di Denmark dengan gejala AIDS. Pada tahun yang sama seorang perempuan asal Zaire yang berusia 34 tahun berobat ke Belgia dengan gejala AIDS dan meninggal setahun setelahnya di Kinshasa. Pada tahun 1978 seorang ibu rumah tangga di Rwanda, Afrika yang berusia 27 tahun, didapati menderita penurunan kekebalan tubuh. Delapan kasus ini menunjukkan cikal bakal epidemi yang melanda dunia saat ini.

Akhirnya pada tahun 1983 Luc Montagnier, seorang ilmuwan di Perancis, berhasil mengisolasi virus pada darah seorang penderita dengan gejala limfadenopati. Virus itu kemudian disebut Montagnier sebagai Lymphadenopathy Associated Virus (LAV). Robert Gallo, ilmuwan di National Institute of Health (NIH) di Bethesda, Amerika Serikat, dan rekan-rekannya berhasil pula menemukan virus penyebab AIDS yang disebut Human T-cell Lymphotropic Virus type III (HTLV-3). Levy dan kawan-kawannya di San Fransisco, Amerika Serikat yang juga meneliti penderita-penderita menemukan AIDS related Virus (ARV). Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa ketiga virus itu, yaitu LAV, HTLV-3 dan ARV adalah virus yang sama. Badan Kesehatan Sedunia (WHO) kemudian mengajukan nama HIV (Human Immunodeficiency Virus) sebagai terminologi yang disepakati pada pertemuan International Commmitee on Taxonomy Viruses (1986). (Harahap, 2000)

dunia yang lain dan cara penularan virus yang luas, mengakibatkan HIV-AIDS menjadi epidemi di seluruh dunia.

2.2.3 Aspek Penularan HIV-AIDS

Setelah melalui berbagai penelitian, diketahui bahwa HIV ditularkan melalui kontak seksual, pemaparan darah atau produk darah yang terinfeksi, dan dari ibu ke anak selama masa kehamilan.

Tidak semua orang yang berhubungan seksual dapat terkena HIV-AIDS. Dalam Jurnal kesehatan Sexual Transmission of HIV ditemukan bahwa penularan HIV melalui kontak seksual dapat terjadi karena dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor host (kerentanan dan daya tular dari orang tersebut), faktor lingkungan termasuk sosial, budaya, kebijakan politis setempat, dan faktor agen yaitu tipe virus HIV (Royce et al, 1997).

hubungan seksual adalah norma-norma sosial yang mempengaruhi praktek seksual (secara anal, vaginal, oral), pola pasangan seksual (berganti-ganti atau tetap), dan pilihan metode kontrasepsi. Keberadaan lokasi yang menunjang terjadinya pergantian pasangan seksual seperti lokasi pelacuran, tempat pijat, hotel-hotel juga mempengaruhi aspek penularan HIV-AIDS melalui hubungan seksual.

Transfusi darah atau produk darah yang terinfeksi merupakan jalur yang efektif untuk penularan HIV-AIDS. Orang yang membutuhkan trasnfusi darah rutin seperti pada pasien kelainan darah (hemofilia), orang yang menggunakan jarum suntik bergantian, para pekerja kesehatan yang berhubungan dengan jarum suntik yang terkontaminasi, memiliki risiko tinggi tertular penyakit ini (Jawetz et al, 1995, Baggaley et al, 2005).

2.2.4 Aspek Pencegahan HIV-AIDS

Pencegahan terhadap epidemi ini berkaitan erat dengan perubahan perilaku berisiko terhadap penularan HIV-AIDS. Jawetz (1995) menyimpulkan anjuran dari para ahli kesehatan masyarakat agar ODHA diberi pengetahuan berikut, sehingga penularan HIV-AIDS dapat dikendalikan:

a.Bahwa semua orang yang terkena HIV-AIDS akan menderita penyakit ini seumur hidup dan akan timbul berbagai macam penyakit di kemudian hari b.Walaupun tanpa gejala, ODHA dapat menularkan virus kepada orang lain. c.ODHA jangan mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, jaringan lain atau

spermanya

d.Terdapat risiko menginfeksi orang lain melalui hubungan seksual (anal, oral atau vagina) atau dengan menggunakan jarum suntik bergantian. Penggunaan kondom dapat mengurangi risiko penularan virus walaupun tidak absolut e.Sikat gigi, alat pencukur dan alat-alat lain yang memiliki kemungkinan

terkontaminasi dengan darah sebaiknya tidak digunakan bersama

f.Wanita yang positif terkena HIV atau wanita dengan pasangan yang positif HIV memiliki risiko tinggi mendapatkan AIDS. Demikian juga janin yang dikandungnya, jika ia hamil

h.Bila melakukan pemeriksaan kesehatan atau perawatan gigi, ODHA harus memberitahu pemeriksanya bahwa mereka terkena HIV-AIDS sehingga penangannya akan lebih hati-hati agar tidak menularkan kepada yang lain i.Uji untuk antibodi HIV harus dilakukan kepada orang-orang yang terinfeksi

akibat berkontak dengan individu yang positif, misalnya pasangan, bayi, keluarga

j.ODHA tidak perlu berhenti dari pekerjaannya selama pekerjaannya tidak berpotensi memaparkan darah atau cairan tubuhnya kepada orang lain. Tidak ada bukti penularan virus ini melalui makanan

k.ODHA yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, harus sangat berhati-hati ketika menangani prosedur yang invasif agar tidak menularkan kepada orang lain

l.Anak-anak dengan tes positif tidak perlu berhenti sekolah tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan anak-anak yang menimbulkan luka atau lecet seperti menggigit temannya atau terjatuh sampai memiliki luka berdarah 2.2.5 Aspek Pengobatan HIV-AIDS

akan berisiko toksik. Jika resisten terjadi, maka ART lini kedua dapat diberikan. ART lini kedua adalah TDF atau ABC + ddl + LPV/r atau SQV/r. A (Jawetz et al, 1995). Pemberian ART juga bermanfaat dalam mencegah penularan HIV dari ODHA kepada yang lain. Konsumsi ART yang teratur memperlihatkan kenaikan kadar CD4 dan penurunan jumlah virus dalam tubuh seseorang. Hal ini berarti menurunkan risiko penularan virus kepada yang lain. (Royce et al, 1997, Thea et al, 1997).

2.2.6 Dampak HIV-AIDS

HIV-AIDS memunculkan berbagai dampak pribadi pada psikologis ODHA seperti ketakutan, keputusasaan yang disertai dengan prasangka buruk dan diskriminasi dari orang lain, yang kemudian dapat menimbulkan tekanan psikologis (Green & Setyowati, 2004).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tsevat et al (Arriza dkk, 2011), ODHA juga sebenarnya memiliki keinginan yang besar untuk terus hidup, dan memiliki harapan bahwa kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan mereka sebelumnya. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa setelah lima minggu beradaptasi dengan kabar tersebut, mereka memiliki perasaan berduka yang lebih rendah daripada yang dikiranya dan menjadi bahagia.

penyakit ini dan ketakutan berlebihan terhadap akibatnya. Stigma dan diskriminasi ini berbeda-beda sesuai dengan konteks daerah yang terkena HIV-AIDS.

2.2.7 Stigma dan Diskriminasi

2.2.7.1 Definisi Stigma dan Diskriminasi

Kata stigma berasal dari bahasa Yunani (στιγμα: "tanda" atau "bercak"; majemuk: stigmata, στιγματα). Pada zaman dulu, istilah ini dipakai untuk menunjukkan

tanda-tanda yang dimiliki seseorang pada tubuhnya (bekas bakaran atau torehan) yang menandakan bahwa orang itu adalah orang yang cacat moralnya dan karena itu harus dihindari, khususnya di tempat umum.

Saat ini istilah stigma dipakai bukan hanya sebagai tanda secara fisik, tetapi juga secara sosial. Hal ini dapat kita lihat dari definisi Goffman (Holzemer dan Uys, 2004) tentang stigma yaitu sebagai atribut yang mendiskreditkan seseorang dari interaksi sosial, karena atribut tersebut berbeda dengan atribut yang dianggap normal dan dapat diterima masyarakat. Tambahnya, sebagai contoh kelompok yang mendapat stigma di Amerika Serikat adalah kaum homoseksual, orang-orang dengan kulit berwarna, para pengguna obat terlarang, dan orang-orang dengan gangguan mental.

orang-orang yang termasuk golongan orang yang diprasangkai itu. Tindakan diskriminatif ini dapat terjadi tanpa ada alasan yang objektif.

2.2.7.2 Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA

Berdasarkan definisi di atas maka stigma terhadap ODHA adalah atribut atau label yang diberikan masyarakat kepada individu atau kelompok yang berhubungan dengan HIV-AIDS yang sifatnya negatif atau melemahkan mereka dalam interaksi sosial. Herek et al (Holzemer dan Uys, 2004) memiliki definisi tentang hal ini yaitu ‘prejudice, discounting, discrediting, and discrimination that are directed at people perceived as having HIV or AIDS, and at individuals, groups, and communities with which they are associated’.

UNAIDS (2007) mendefinisikan stigma terkait HIV-AIDS adalah proses menghilangkan nilai dari seseorang yang terkena atau yang hidup dengan HIV-AIDS dan diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan buruk kepada individu berdasarkan status HIV-nya. Dari penelitian yang dilakukan UNAIDS pada saat itu di Indonesia, didapati 40% dari Penasun tidak mau mengikuti tes HIV karena takut mendapat stigma.

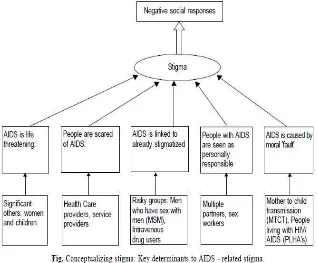

masyarakat melihat mereka sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap penyakit ini dan terhadap penularannya. Hal ini digambarkan dalam kerangka berikut:

Gambar 2.2 Faktor-faktor Determinan Stigma terkait HIV-AIDS

Sumber : De Bruyn (Mawat et al, 2005)

Dampak stigma terhadap ODHA dapat digolongkan ke dalam stigma yang dirasakan dan stigma yang dialami (Mawar et al, 2005; Holzemer dan Uys, 2004). Stigma yang dirasakan berkaitan dengan perasaan malu dan rasa takut yang menekan terhadap perilaku stigma. Sedangkan stigma yang dialami adalah sanksi yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan HIV-AIDS.

dan akses layanan kesehatan (Mawar et al, 2005). Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Gilbert & Walker (2010) yang menemukan bahwa rasa takut akan stigma berperan penting dalam pengalaman ODHA mulai dari tes awal sampai komitmen terhadap pengobatan ART. Hal ini juga berdampak terhadap hubungan mereka dengan keluarga dan pengalaman seksual mereka.

Dampak sosial yang disebabkan HIV-AIDS, yaitu stigma dan diskriminasi, merupakan masalah yang kompleks. Faktor-faktor yang berkaitan dengan reaksi sosial ini di masyarakat merupakan hal yang bevariasi sesuai dengan konteks masyarakat di komunitas atau negara tersebut.

2.3 Upaya Penanggulangan AIDS terkait Stigma dan Diskriminasi HIV-AIDS

2.3.1 Pemberdayaan ODHA dalam Prinsip GIPA

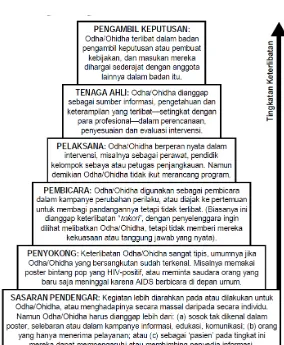

Secara global, para ahli beserta praktisi kesehatan dan sosial berusaha menemukan cara untuk menanggulangi epidemi ini dengan memperkenalkan suatu paradigma yaitu GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV-AIDS). 2.3.1.1 Definisi

Gambar 2.3 Piramida Keterlibatan ODHA Sumber: UNAIDS, 1999

2.3.1.2 Tujuan GIPA dalam Penanggulangan HIV-AIDS

keterlibatan dapat menjadi alat yang ampuh dalam merobohkan batasan-batasan, baik subjektif maupun objektif.

Selain mengurangi diskriminasi, GIPA dapat memperkuat sebuah organisasi atau kegiatan dengan memaparkannya pada sudut pandang yang diberikan secara khas oleh pengalaman ODHA. Penguatan ini dapat terjadi pada tingkat pembentukan tim dan peningkatan semangat, atau dapat juga mencakup perkembangan bermakna pada cara kerja organisasi yang bersangkutan. ODHA dapat memberikan fungsi dukungan yang berharga dalam organisasi atau kegiatan yang telah menggunakan “petugas AIDS” sebagai pendidik kesehatan masyarakat, dokter, psikolog dan pekerja sosial. Walaupun para pekerja biasanya menerima sedikit dukungan praktek dan emosional dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan AIDS, ODHA dapat memberi mereka wawasan, membantu meningkatkan rasa percaya diri dan juga meyakinkan betapa berharganya sumbangan mereka.

Akhirnya, GIPA juga mempunyai manfaat yang penting bagi ODHA secara individu. Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan jenis ini (terutama jika dilakukan setelah merasa putus asa dan depresi) dapat membangun semangat seseorang. ODHA (seperti orang pada umumnya) perlu merasa berharga atas apa yang mereka berikan. Keterlibatan dapat mendukung dan memberdayakan orang HIV-positif dengan cara yang meningkatkan nilai sumbangannya pada suatu organisasi atau kegiatan.

2.3.2 Positive Prevention (Pencegahan Positif)

usaha promosi kesehatan. Strategi promosi untuk pencegahan HIV-AIDS biasanya sebagian besar terfokus kepada orang-orang yang tidak terinfeksi supaya mereka tidak terkena infeksi. Hanya sedikit usaha promosi pencegahan HIV-AIDS kepada orang-orang yang terinfeksi (ODHA). Beberapa tahun belakangan, terjadi perubahan dalam hal ini di kalangan organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dimana strategi pencegahan penularan HIV-AIDS difokuskan kepada orang-orang yang terinfeksi. Hal ini dikenal dengan Pencegahan Positif (Positive Prevention).

Pencegahan positif bertujuan untuk meningkatkan harga diri, kepercayaan diri dan kemampuan seseorang yang positif HIV-AIDS untuk melindungi kesehatan diri mereka dan menghindari penularan infeksi kepada orang lain (International HIV/AIDS Alliance, 2007). Menurut para praktisi kesehatan, Pencegahan Positif didasarkan pada realitas dan sudut pandang ODHA itu sendiri. ODHA adalah individu yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang bervariasi. Mereka memiliki hak pribadi untuk memilih, misalnya berhubungan seks atau tidak, oleh karena itu mereka membutuhkan informasi yang jelas dan dukungan yang praktis untuk memastikan bahwa pilihan mereka aman untuk mereka dan pasangan mereka.

Menurut International HIV/AIDS Alliance (2007), Pencegahan Positif difokuskan pada komunikasi, informasi, dukungan dan perubahan kebijakan, tidak berdasarkan penghakiman, stigma atau diskriminasi. Secara praktis, Family Health International (FHI) mengadopsi prinsip ini ke dalam kerangka Pencegahan Positif berikut ini:

Tabel 2.3 Pencegahan Positif Intervensi Generik Dukungan dan Pendidikan kesehatan Pelayanan dan Komodita Mobilisasi Komunitas Advokasi dan Perubahan Kebijakan Strategi

Strategi Komunikasi Menyeluruh

Intervensi tingkat individu dan kelompok Upaya pencegahan dan persediaan komoditas Kelompok dukungan sebaya Melibatkan orang dengan status HIV positif dalam komponen program yang berbeda-beda Tabel 2.3 (Lanjutan)

Proses konseling pasca tes dan konseling

berkesinambungan

Konseling untuk pasangan dengan status sero yang tidak sama

Perawatan dan Pengobatan

Melatih orang yang berstatus HIV positif menjadi konselor atau manajer kasus

Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pencegahan positif

Penguatan

pencegahan positif melalui

pengurangan dampak buruk dan program

penggantian jarum suntik dan CoC (Continum of Care)

Pengembangan sistem jaringan rujukan

Diadaptasi dari Positive Prevention, prevention HIV with People Living with HIV: International HIV/AIDS Alliance, Frontries Prevention Project, 2007

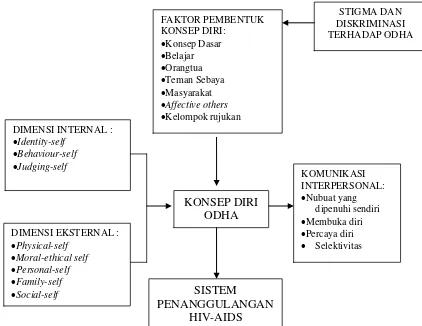

Kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4 Kerangka Penelitian KONSEP DIRI

ODHA DIMENSI INTERNAL :

•Identity-self

•Behaviour-self

•Judging-self

DIMENSI EKSTERNAL : •Physical-self

•Moral-ethical self

•Personal-self

•Family-self

•Social-self

FAKTOR PEMBENTUK KONSEP DIRI:

•Konsep Dasar •Belajar •Orangtua •Teman Sebaya •Masyarakat •Affective others

•Kelompok rujukan

STIGMA DAN DISKRIMINASI TERHADAP ODHA

KOMUNIKASI INTERPERSONAL: •Nubuat yang

dipenuhi sendiri •Membuka diri •Percaya diri • Selektivitas

SISTEM