146

Inventarisasi Jamur Mikoriza Vesikular Arbuskular Dari Rhizosfer

Tanah Gambut Tanaman Nanas (Ananas comosus (L.) Merr)

Ratih Nurhandayani

1, Riza Linda

1, Siti Khotimah

1 1Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak,email korespondensi : [email protected]

Abstract

Vesicular Arbuscular Mycorrhizal (VAM) fungi has an important role to help the growth of pineapple plants (Ananas comosus). The study of inventory of VAM fungi on rhizosphere of pineapple had been conducted for three months from April to July 2013. The research aims to know types of VAM fungi on rhizosphere of pineapple in peat land. Some stages were used in conducting the research that were soil sampling from rhizosphere of A.comosus in Rasau Jaya Umum, isolation and identification of VAM fungal spores, counting number of fungal spores for every 100 gram soil sampling and counting root infection percentage. The research finding showed that VAM fungal spores were Glomus, Acaulospora, and

Gigaspora genera. The percentage of pineapple root infected by VAM fungi were in mild level with 33%.

Keywords : Ananas comosus, VAM fungi, peat land, Rasau Jaya Umum

PENDAHULUAN

Nanas (Ananas comosus (L.) Merr) adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah buahnya untuk dikonsumsi dan serat daunnya dapat diolah menjadi benang sebagai bahan pakaian. Nanas memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tanaman ini relatif mudah dikembangkan hampir pada semua jenis tanah, sekalipun pada tanah yang miskin hara seperti tanah gambut.

Daerah yang unggul dalam bidang perkebunan nanas di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Kubu Raya terutama di Kecamatan Rasau Jaya yang memiliki 13.000 ha lahan perkebunan nanas. Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki peluang untuk dikembangkan mengingat potensi lahan yang dimiliki masih cukup luas yaitu sekitar 1,6 juta ha lahan gambut (Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat, 2010).

Tanah gambut merupakan tanah yang tersusun atas bahan organik yang telah terdekomposisi (lapuk). Tanah gambut memiliki kadar keasaman (pH) yang tinggi serta memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda (Noor, 2000). Sagiman (2007) menyatakan kondisi tanah gambut yang masam menyebabkan kurangnya unsur hara pada tanah gambut.

Pemanfaatan hara yang ada di perakaran tanaman (rhizosfer) nanas tidak hanya tergantung oleh sejumlah hara, tetapi juga adanya interaksi dengan Mikoriza Vesikula Arbuskular (MVA) yang ada di rhizosfer. MVA ini dapat menjadi perantara pada penyerapan dan penyediaan hara. MVA merupakan organisme tanah yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif teknologi untuk membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman terutama yang ditanam pada lahan-lahan marginal yang kurang subur. MVA diketahui mampu memperbaiki pertumbuhan dan hasil tanaman pada tanah-tanah dengan kondisi yang kurang menguntungkan (Delvian, 2006).

Penelitian mengenai MVA telah berkembang cukup pesat, diantaranya mengenai keragaman MVA yang bersimbiosis dengan berbagai jenis tumbuhan. Penelitian Kartika (2001), pada lahan gambut rhizosfer kelapa sawit ditemukan dua jenis MVA dari genus Glomus dan Acaulospora. Lahan gambut ini lebih didominasi oleh genus

Glomus. Penelitian Putra (2008), menemukan

genus Glomus pada lahan gambut tegakan

Eucalyptus di Kalimantan Barat.

Adanya kontribusi MVA terhadap pertumbuhan tanaman nanas, maka perlu dilakukan upaya pengenalan terhadap jenis-jenis MVA di rhizosfer

147 Jaya.

BAHAN DAN METODE

Pengambilan sampel dilakukan di perkebunan nanas Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya. Identifikasi jamur MVA dilakukan di laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode

Purposive Random Sampling. Sampel akar dan

tanah diambil di 5 titik pada lokasi penelitian di Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya pada kedalaman 0-15 cm. Setiap titik diambil 3 sampel tanah dan 3 sampel akar. Sampel tanah dan sampel akar masing-masing dikompositkan sehingga jumlah total sampel adalah 5 sampel tanah dan 5 sampel akar (Rao,1994 dalam Lestari,2008).

Isolasi spora dengan teknik penyaringan basah (Brundett, et al., 1996). Sampel tanah yang telah ditimbang 100 gram dilarutkan dalam 300 ml air kemudian diaduk rata. Suspensi disaring dengan saringan bertingkat, dimulai dari saringan kasar ukuran 2 µm, saringan sedang ukuran 0,63 µm dan saringan halus ukuran 0,2 µm. Hasil saringan sedang dan halus diambil dan dimasukkan ke cawan petri. Spora MVA dari hasil saringan disortir dengan pipet tetes. Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop stereo. Spora diidentifikasi dengan mempergunakan bahan pewarna Meilzer’s, dimana perubahan warna spora dalam larutan Meilzer’s adalah salah satu indikator untuk menentukan tipe spora.

Identifikasi spora berdasarkan karakterisasi spora yaitu bentuk spora, warna spora dan jumlah dinding spora berdasarkan Manual for the Identification of VA Mycorrhizal Fungi (Schenk dan Perez, 1990) dan International Culture

Collection of Vesicular an Arbuscular

Mycorrhizal Fungi (INVAM) (2013).

Perhitungan jumlah spora per 100 gram tanah dilakukan secara manual dengan mengelompokkan jenis jamur MVA yang sama. Pengecatan Metode yang digunakan untuk pembersihan dan pewarnaan akar sampel adalah metode Kormanik dan Mc Graw (1982) dalam Brundrett, et al., (1996). Akar dicuci dengan cairan pemutih dan dibilas dengan akuades

larutan KOH 10% dan dipanaskan selama 30 menit pada suhu 60°C, kemudian dibilas akuades beberapa kali. Akar direndam sebentar dengan larutan HCl 2% kemudian dibilas dengan akuades dan dikeringanginkan dan dimasukkan dalam gelas beker. Akar diwarnai dengan cara merendam akar dalam larutan Trypan Blue dan

Lactogliserol sampai warna tampak terserap pada

akar. Akar direndam lagi dalam larutan Lactogliserol tanpa Trypan Blue. Akar dipotong-potong ±1cm dan diamati di bawah mikroskop. Perhitungan persentase kolonisasi akar menggunakan metode slide Giovannetti dan Mosse. Potongan-potongan akar dengan panjang ± 1 cm sebanyak 10 buah diambil secara acak dan disusun pada kaca preparat. Derajat/persentase kolonisasi akar dihitung dengan menggunakan rumus:

Akar

terinfeksi (%) =

∑akar terinfeksi

X 100% ∑seluruh akar yang

diamati

Tingkat infeksi akar terdiri dari 5 kelas:

1. Kelas 1 bila infeksi akar 0% - 5% (sangat rendah)

2. Kelas 2 bila infeksi akar 6% - 25% (rendah) 3. Kelas 3 bila infeksi akar 26% - 50% (sedang) 4. Kelas 4 bila infeksi akar 51% - 75% (tinggi) 5. Kelas 5 bila infeksi akar 76% - 100% (sangat

tinggi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

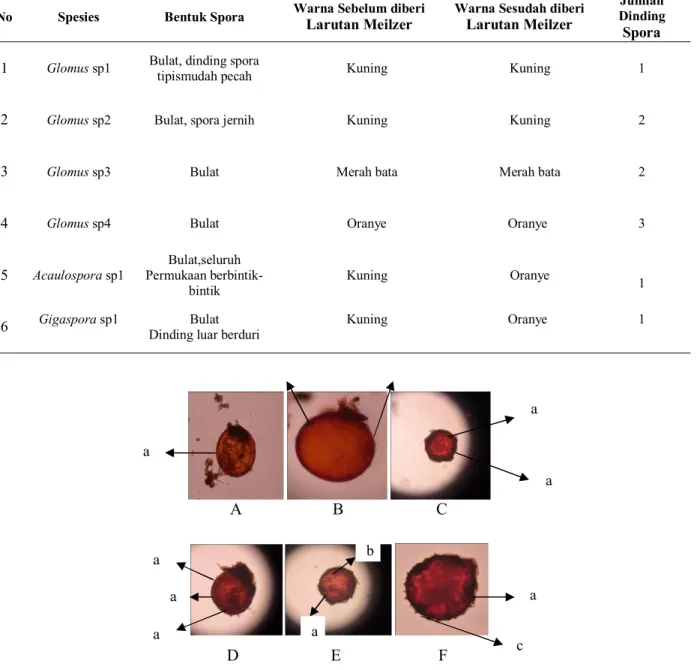

Hasil identifikasi spora menunjukkan bahwa terdapat 6 spesies jamur MVA yang tergolong ke dalam 3 genera, yaitu Glomus, Acaulospora dan Gigaspora (Tabel 1; Gambar 1; dan Gambar 2). Jumlah spora MVA bervariasi tergantung spesiesnya (Tabel 2). Hasil perhitungan infeksi jamur MVA pada akar didapatkan rerata 33,33 %. Tabel 3 menunjukkan hasil analisis tanah dari lokasi pengambilan sampel.

148 Tabel 1. Jenis-jenis Spora Jamur MVA pada Tanah Gambut Tanaman A.comosus

No Spesies Bentuk Spora Warna Sebelum diberi

Larutan Meilzer

Warna Sesudah diberi

Larutan Meilzer

Jumlah Dinding

Spora

1 Glomus sp1 Bulat, dinding spora

tipismudah pecah Kuning Kuning 1

2 Glomus sp2 Bulat, spora jernih Kuning Kuning 2

3 Glomus sp3 Bulat Merah bata Merah bata 2

4 Glomus sp4 Bulat Oranye Oranye 3

5 Acaulospora sp1 Bulat,seluruh Permukaan berbintik-bintik Kuning Oranye 1 6 Gigaspora sp1 Bulat

Dinding luar berduri

Kuning Oranye 1

A

B

C

D E F

Gambar 1 Jenis-jenis Spora Jamur MVA yang ditemukan, A). Glomus sp1 B).Glomus sp2, C).Glomus sp3, D).Glomus sp4, E).Acaulospora sp1, F).Gigaspora sp1, a).Dinding spora, b).Bintik-bintik pada permukaan spora, c).Duri pada dinding luar spora. Perbesaran 100X

Tabel 2. Jumlah Spora Tiap Jenis Jamur MVA Pada Rhizosfer Gambut Tanaman A.comosus

No Jenis Spora Jamur MVA Jumlah

1 Glomus sp1 55 2 Glomus sp2 88 3 Glomus sp3 600 4 Glomus sp4 204 5 Acaulospora sp1 79 6 Gigaspora sp1 44

Tabel 3. Hasil Analisis Tanah Gambut Rhizosfer Tanaman Nanas (A.comosus)

Parameter analisis Nilai

pH H2O 3,35 P2O5 (ppm) 221,64 N-total (%) 1,59 K (cmol(+) kg¯¹ 0,62 a a a a b a a a c a

149 Gambar 2 Infeksi Jamur MVA pada Akar,

a).Vesikula b).Hifa Perbesaran 400x

Pembahasan

Jamur MVA yang ditemukan pada tanah gambut rizosfer tanaman nanas (A.comosus) ada 6 spesies, ini membuktikan bahwa tanaman nanas dapat berasosiasi dengan jamur MVA.

a. Glomus

Proses perkembangan spora Glomus adalah dari ujung hifa yang membesar sampai ukuran maksimal dan terbentuk spora. Sporanya berasal dari perkembangan hifa maka disebut chlamydospora. Spora ditemukan tunggal ataupun di dalam sporocarp (Schenk dan Perez, 1990).

Spora Glomus yang ditemukan berbentuk bulat sampai lonjong. Warna spora mulai dari kuning, oranye sampai merah bata. Spora tidak bereaksi saat ditetesi larutan Meilzer’s. Dinding spora jamur MVA genus Glomus ini terdiri atas 1-3 lapis dinding sel. Genus spora yang ditemukan terdiri dari 4 spesies.

Spora Glomus sp1 berbentuk bulat, memiliki hanya 1 lapis dinding spora yang sangat tipis sehingga mudah pecah saat dibuat preparat. Spora Glomus sp2 berbentuk bulat, sporanya tampak jernih serta memiliki 2 lapis dinding sel. Spora Glomus sp3 berbentuk bulat sampai lonjong dan memiliki 2 lapis dinding sel yang tebal. Spora Glomus sp4 berbentuk bulat, berwarna oranye memiliki dinding sel 3 lapis. Foto spora dapat dilihat pada Gambar 1.

b. Acaulospora

Spora genus Acaulospora (Gambar 1) berbentuk bulat, berwarna kuning. Setelah diberi larutan

Meilzer’s warna berubah menjadi oranye.

Dinding spora terdiri atas 1 lapis dan memiliki bintik hitam yang terdapat di seluruh permukaannya. Menurut Schenk dan Perez (1990), spora dari Acaulospora biasa ditemukan

Spora berbentuk bulat, agak bulat hingga elips, terdiri dari 1 atau lebih lapisan dinding spora.

c. Gigaspora

Spora genus Gigaspora (Gambar 1) berbentuk bulat, berwarna kuning. Setelah diberi larutan Meilzer’s warna spora berubah menjadi oranye. Permukan luar berduri dan memiliki dinding spora hanya 1 lapis. Schenk dan Perez (1990) menyatakan spora Gigaspora ditemukan tunggal di dalam tanah, berukuran besar, umumnya berbentuk bulat.

Jumlah spora yang ditemukan berkisar 149-312 spora per 100 gram tanah. Jumlah ini cenderung sedikit dibanding penelitian yang dilakukan Elfiyati dan Delvian (2012) yang menemukan spora 1120 spora per 100 gram tanah pada rhizosfer gambut tanaman nanas di Kecamatan Pollung Sumatra Utara. Sedikitnya jumlah spora disebabkan oleh spora itu sendiri maupun faktor lingkungan.

Kondisi lingkungan ini meliputi suhu tanah, pH tanah, kandungan fosfor (P), nitrogen (N) dan Kalium (K) pada tanah. Hasil pengukuran suhu di lapangan didapatkan suhu tanah 32 °C. Suhu tanah ini masih bisa mendukung pertumbuhan jamur MVA tetapi pertumbuhannya tidak optimum. Menurut Sari (2012) suhu optimum bagi pertumbuhan jamur MVA beragam menurut jenisnya. Suhu tanah 25 °C-30 °C merupakan suhu optimum pertumbuhan jamur MVA. Pada suhu 12 °C pertumbuhan akar akan terhenti diikuti oleh berhentinya pembentukan jamur MVA. Pada suhu 35 °C kecepatan pertumbuhan akar menurun sehingga pertumbuhan jamur MVA juga menurun.

Analisis tanah dipeoleh nilai pH 3,35 (Tabel 3). Berdasarkan kriteria sifat-sifat tanah, tanah bersifat sangat masam. Menurut Setiadi (1992) perkembangan jamur MVA yang optimal berkisar pada pH 3,9-5,9.

Hasil analisis tanah (tabel 3) menunjukkan bahwa nilai kandungan fosfor pada tanah gambut 221,64 ppm, nitrogen (N) 1,59% dan kalium (K) 0,62 cmol(+)kg¯¹. Berdasarkan kriteria penilaian sifat-sifat tanah gambut pada lokasi penelitian memiliki kandungan P dan N sangat tinggi dan kandungan K yang tinggi. Tanah gambut pada lokasi merupakan tanah gambut perkebunan. Nilai P, N dan K yang tinggi disebabkan pemberian pupuk oleh petani.

a

150 Produksi spora dan perkembangan kolonisasi

jamur MVA pada tanah menjadi terhambat dengan tingginya kandungan P, N dan K. Hal ini sesuai pernyataan Setiadi, dkk., (1992) bahwa defisiensi unsur hara N dan P akan mendorong jamur MVA untuk dapat berkembang dengan baik, sedangkan kandungan P dan N yang tinggi dapat menurunkan keberadaan jamur MVA karena berkurangnya eksudat akar yang dihasilkan oleh tanaman. Peningkatan K pada tanah juga berbanding terbalik dengan jumlah spora jamur MVA pada tanah tersebut.

Genus Glomus memiliki jumlah spesies terbanyak dibandingkan genus Acaulospora dan

Gigaspora. Genus ini memiliki 46 spesies

(Irawati, 2004) sehingga memungkinkan penyebaran Glomus lebih luas. Hal yang sama diungkapkan Delvian (2006) bahwa jumlah spesies yang tinggi dari genus Glomus menghasilkan penyebaran yang lebih luas dari genus lain.

Waktu perkecambahan yang berbeda setiap spora juga mempengaruhi berbedanya jumlah spora tiap genus, seperti yang diungkapkan Smith dan Read (1997) dalam Widiastuti (2005) bahwa pada saat berkecambah setiap genus memiliki waktu yang berbeda-beda dan mempunyai masa dorman, genus Acaulospora memerlukan waktu 3 bulan untuk berkecambah, sedangkan Glomus lebih cepat yaitu 2 sampai dengan 4 hari.

Tanaman nanas (A. comosus) bersimbiosis dengan jamur MVA dibuktikan dari hasil pewarnaan akar (Gambar 2) struktur vesikula dan hifa terlihat pada perakaran tanaman, tetapi tidak terlihat arbuskula pada perakaran tanaman. Sesuai pernyataan Setiadi, dkk., (1992), cendawan mikoriza arbuskula dapat berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman dimana tiap jenis tanaman dapat juga bersimbiosis dengan satu atau lebih jenis MVA.

Suatu simbiosis terjadi apabila jamur MVA masuk ke dalam akar atau melakukan infeksi. Proses infeksi dimulai dengan perkecambahan spora didalam tanah. Hifa yang tumbuh melakukan penetrasi ke dalam akar dan berkembang di dalam korteks (Talanca, 2012). Keberadaan jamur MVA pada akar ditandai dengan adanya hifa, arbuskula atau vesikula yang mengisi sel korteks akar (Irawati, 2004). Delvian dan Elfiati (2012) menyebutkan tidak dijumpainya arbuskula pada akar tanaman bisa

disebabkan sifat dari arbuskula yang memiliki umur pendek (1-3 minggu) sehingga pada saat dilakukan pengamatan arbuskula telah rusak . Hasil perhitungan infeksi akar menunjukkan rerata infeksi 33,33%. Tingkat infeksi akar tergolong kelas 3(sedang). Menurut Tarmedi (2006) bahwa intesitas infeksi akar dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pemupukan, suhu, pH, jumlah spora dan tingkat kerentanan tanaman inang.

Tanah pada lokasi penelitian merupakan tanah yang diberi pemupukan sehingga P yang terkandung menjadi tinggi. Santosa (1989) menyatakan bahwa konsentrasi P tanah yang tinggi menyebabkan menurunnya infeksi MVA yang mungkin disebabkan konsentrasi P internal yang tinggi dalam jaringan inang.

Suhu merupakan unsur iklim yang sangat mempengaruhi proses infeksi jamur MVA. Tarmedi (2006) menyatakan bahwa suhu tanah 25 °C – 30 °C merupakan suhu optimum untuk perkembangan dan keefektifan infeksi jamur MVA.

DAFTAR PUSTAKA

Brundrett, MC, Bougher, N, Dells, B, Grove, T., & Malajaozuk, N, 1996, Working with Mycorrhizas in Foresty and Agriculture. Australian Centre for International Agricultural Research. Canberra

Delvian, & Elfiati, D, 2012, Jenis MVA di Lahan Gambut Desa Aek Nauli Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Universitas Sumatra Utara, Medan

Delvian, 2006, Dinamika Sporulasi Cendawan Mikoriza Arbuskula, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Medan

INVAM, 2013, International Culture Collection of Vesicular and Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Morgantown, West Virginia Agriculture and Foresty Experimental Station, diakses tanggal

28 Juli 2013, <http://

www.invam.cat.wvu.edu>

Irawati, AFC, 2004, Spesies Mikoriza Rhizoctania, Makalah Matakuliah Masalah Khusus, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Kartika, E, 2001, Isolasi, Karakterisasi dan Pengujian Keefektifan Cendawan Mikoriza Vesikula Arbuskular Terhadap Bibit Kelapa Sawit Pada Tanah Gambut Bekas Hutan, Jurnal Agronomi, vol. 10, no. 2, hal. 63-70

Lestari, CT, 2008, Keanekaragaman MVA pada Areal Tanaman Jagung (Zea mays L.) yang

151

Sujah Kecamatan Seluas Kabupaten

Bengkayang, Skripsi Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura, Pontianak

Noor, M, 2000, Pertanian Lahan Gambut Potensi dan Kendala, Penerbit Kanisius, Yogyakarta Putra, GA, Muin, A, & Yusro F, 2008, Studi Asosiasi

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) pada Tegakan Eucalyptus (Eucalyptus pellita) di

Lahan Gambut, Fakultas Kehutanan

Universitas Tanjungpura, Pontianak

Sagiman, S, 2007, Pemanfaatan Lahan Gambut dengan Perspektif Pertanian Berkelanjutan, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Pontianak

Santosa, DA, 1989, Teknik dan Metode Penelitian Mikoriza Vesikular Arbuskular, Laboratorium Biologi Tanah, Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB

Sari, K., 2012, Pengaruh Mikoriza dan Rhizobium pada Tanaman Kacang Tanah (Arachis hypogaea) di Media Tanam Tanah Madura pada Kondisi Cekaman Kekeringan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Surabaya, Surabaya

Schenk, NC & Perez, Y, 1990, Manual For Identification of VA Mycorrhizal Fungi, Synergistic Publication, Galnesville, USA Setiadi, Y, Mansur & Achmad, 1992, Mikrobiologi

Tanah Hutan, Pusat Antar Universitas Bioteknologi Tanaman Pangan, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Talanca, H, 2010, Status Cendawan Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) pada Tanaman, Balai Penelitian Tanaman Serealia, Sulawesi Selatan

Widiastuti, H, Sukarno, N, Darusman, LK., Goenadi, DH, Smith, S & Guhardja, E, 2005, ‘Penggunaan Spora Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) sebagai Inokulum untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Serapan Hara Bibit Kelapa Sawit’, Menara Perkebunan, vol. 73, no.1, hal. 26-34