GAMBARAN SEL DARAH PUTIH (LEUKOSIT) DOMBA

LOKAL (Ovis aries) YANG DIIMMUNISASI DENGAN

EKSTRAK CAPLAK Rhipicephalus sanguineus

SUTRISNO EKI PUTRA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2008

ABSTRAK

SUTRISNO EKI PUTRA. Gambaran Sel Darah Putih (Leukosit) Domba Lokal (Ovis aries) yang diimmunisasi dengan Ekstrak Caplak Rhipicephalus

sanguineus. Dibimbing oleh RETNO WULANSARI dan TUTUK ASTYAWATI.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon sistem imun melalui penghitungan jumlah leukosit dan diferensial leukosit domba dengan pemberian vaksin ekstrak Rhipicephalus sanguineus. Penelitian ini menggunakan 3 ekor domba lokal. Domba diimmunisasi (vaksin) sebanyak 2 kali dengan selang waktu 2 minggu. Pengambilan darah dilakukan sesaat sebelum dan setelah vaksinasi yang dilanjutkan dengan uji tantang satu minggu setelah vaksinasi terakhir. Jumlah leukosit setelah pemberian vaksin maupun uji tantang mengalami peningkatan, tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0.05) setelah diuji statistik dengan ANOVA. Jumlah limfosit, monosit, eosinofil dan basofil setelah pemberian vaksin pertama mengalami peningkatan, sedangkan jumlah neutrofil mengalami penurunan. Setelah pemberian vaksin ke-2 (minggu ke-4) jumlah limfosit mengalami peningkatan, sedangkan sel darah putih lainnya mengalami penurunan. Satu minggu setelah uji tantang, jumlah neutrofil, monosit dan eosinofil mengalami peningkatan namun jumlah limfosit dan basofil mengalami penurunan. Dua minggu setelah uji tantang, jumlah monosit, eosinofil dan basofil mengalami penurunan, sedangkan jumlah limfosit dan neutrofil mengalami peningkatan. Secara umum pemberian vaksin ekstrak caplak R.

sanguineus pada domba cukup efektif berpengaruh terhadap reaksi tanggap kebal

tubuh.

Kata kunci: Rhipicephalus sanguineus, domba, imunisasi (vaksin), limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil.

GAMBARAN SEL DARAH PUTIH (LEUKOSIT) DOMBA

LOKAL (Ovis aries) YANG DIIMMUNISASI DENGAN

EKSTRAK CAPLAK Rhipicephalus sanguineus

SUTRISNO EKI PUTRA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan pada

Fakultas Kedokteran Hewan

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skipsi : Gambaran Sel Darah Putih (Leukosit) Domba Lokal (Ovis

aries) yang diimmunisasi dengan Ekstrak Caplak Rhipicephalus sanguineus

Nama : Sutrisno Eki Putra

NIM : B04104059

Disetujui,

Drh. Retno Wulansari, MSi, PhD Drh. Hj.Tutuk Astyawati, MS Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Diketahui,

Dr. Nastiti Kusumorini

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan

PRAKATA

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah menganugerahkan rahmad dan hidayahNya melalui kasih sayang, ketenangan, kemudahan dan kelancaran yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam hendaknya selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas safa’atnya serta menjadi panutan penulis dalam setiap hembusan nafas dan detakan jantung sehingga penelitian yang berlangsung dari bulan Juli 2007 sampai Februari 2008 yang berjudul Gambaran Sel Darah Putih (Leukosit) Domba Lokal (Ovis aries) yang diimmunisasi dengan Ekstrak Caplak Rhipicephalus sanguineus, dapat terselesaikan.

Penulis sadar tulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan kesendirian, nama-nama berikut yang hendaknya penulis sampaikan terimakasih sebagai hadiah atas semua yang telah diberikan, antara lain kepada Drh. Retno Wulansari, MSi, PhD dan Drh. Tutuk Astyawati, MS selaku dosen pembimbing skipsi atas kesabaran ibu dalam menuntun dan memberi masukan kepada kami saat penelitian dan penyelesaian penyusunan skipsi ini, serta kepada dosen-dosen Klinik dan tenaga penunjang (Bapak Jajad, Bapak kosasih). Ir. Etih Sudarnika, M.Si selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan, dorongan dan do’anya selama penulis menjalani studi di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ucapan terimakasih kepada orangtua tercinta, Bapak dan Ibu yang telah memberikan semangat, do’a dan kasih sayang serta adik-adikku tercinta Into, Sari dan Rivo dengan motivasi yang diberikan, untuk rekan penelitianku Budi, Muhammad, Harry, Mbak Siti, dan Arin atas kerjasamanya, Sahabat di Sekret, Keluarga Besar HMI Komisariat FKH dan HMI se-cabang Bogor, Keluarga Besar SUNRISE CORPORATION dan Asteroidea.

Demikian penulis berharap, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.

Bogor, September 2008

P I S p S K P I p K a K A m m Pada tahun 2 Indonesia, M Sawahlunto pada tahun Seleksi Mas Kedokteran Selam Profesi Hew Ikatan Mah periode 20 Komunikasi aktif dalam Kedokteran Pada Agribisnis P melakukan P menjadi petu F P T H L 2001 penuli Malaysia, da Sijunjung. T yang sama l suk IPB. Pen Hewan, Fak ma menjadi wan Rumina hasiswa Ked 05-2006, d i Badan Eks organisasi e Hewan IPB a tahun 200 Peternakan d Pengabdian ugas supervi

RIWA

Penul Februari 198 Penulis meru Tahun 1992 Harapan. Ta Lanjutan Tin s menjadi ut an Singapura Tahun 2004 lulus seleksi nulis Memili kultas Kedok mahasiswa ansia divisi k dokteran He dan menjad sekutif Maha eksternal Him dan Ikatan M 05 penulis dan Keseha Mahasiswa isor eliminasAYAT HID

lis dilahirkan 6 dari ayah upakan putra 2 penulis m ahun 1998 ngkat Pertam tusan sekola a di Dumai, penulis lulu i masuk IPB ih Program kteran Hewan a penulis me kewiraswast ewan Indone di Sekretari asiswa FKH mpunan Mah Mahasiswa d magang ke atan Hewan a Veteriner d si filariasis dDUP

n di Sumpur Katimo dan a pertama d masuk SD penulis me ma (SLTP) N ah untuk Per , Riau, mew us dari SMA B (USMI) m Studi Kedok n. enjadi pengu taan periode esia (IMAK s Departem H IPB period hasiswa Islam dan Pelajar M erja libur d Bogor. Pad di Kawasan di Kota Bogo r Kudus pada ibu Jasman dari empat b Negeri 31 elanjutkan k Negeri 03 K rkemahan pe wakili Kwart A Negeri 1 S melalui jalur kteran Hewa urus Himpu e 2005-2006 KAHI) divis men Infor de 2006-200 m Komisari Minang (IPM di Balai Be da tahun 20 Sulawesi S or. a tanggal 4 nidar, SMT. bersaudara. 1 Tanjung ke Sekolah Koto Baru. ersahabatan tir Ranting Sitiung dan Undangan an, Jurusan unan Minat 6, pengurus si zoonosis rmasi dan 07. Penulis at Fakultas MM). esar Diklat 007 penulis Selatan danDAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... ix DAFTAR GAMBAR ... x PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan Penelitian ... 2 Manfaat Penelitian ... 2 TINJAUAN Caplak Rhipicephalus sanguineus ... 3

Klasifikasi dan Morfologi ... 3

Siklus Hidup ... 4

Tick-Born Disease oleh Rhipicephalus sanguineus pada Domba . 7

Sel Darah Putih (Leukosit) ... 7

Histologi Leukosit ... 7 Leukosit Polimorfonuklear ... 8 Neutrofil ... 9 Basofil ... 10 Eosinofil ... 11 Leukosit Mononuklear ... 12 Limfosit ... 12 Monosit ... 13 Domba ... 14

Klasifikasi dan Morfologi ... 14

Fisiologi Domba ... 14

Sejarah ... 14

MATERI DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian ... 16Alat dan Bahan ... 16

Ekstrak Rhipicephalus sanguineus ... 16

Metode Penelitian ... 16

Pembuatan Preparat Ulas Darah ... 18

Pewarnaan Sediaan Ulas Darah ... 18

Penghitungan Jumlah Leukosit ... 18

Penghitungan Diferensial Leukosit ... 19

Analisis Data ... 20

HASIL DAN PEMBAHASAN

Leukosit ... 21Monosit ... 24

Limfosit ... 26

Eosinofil ... 27

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ... 31Saran ... 31

DAFTAR PUSTAKA ...

32DAFTAR TABEL

Halaman

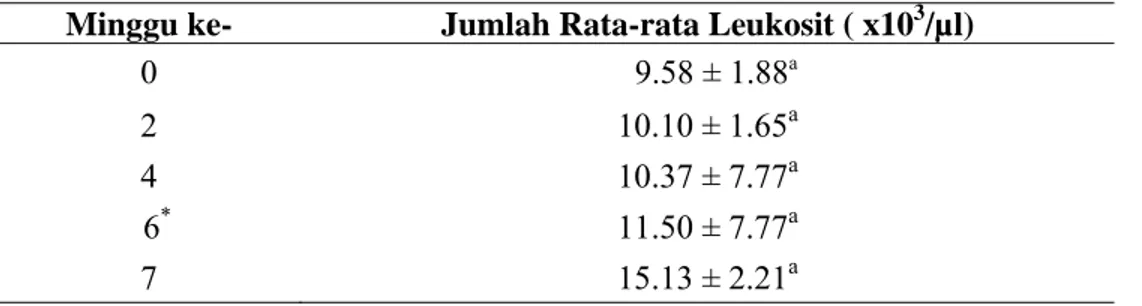

1 Rata-rata jumlah leukosit domba sebelum dan setelah vaksin ... 21

2 Rata-rata jumlah neutrofil domba sebelum dan setelah vaksin ... 23

3 Rata-rata jumlah monosit domba sebelum dan setelah vaksin ... 25

4 Rata-rata jumlah limfosit domba sebelum dan setelah vaksin ... 26

5 Rata-rata jumlah eosinofil domba sebelum dan setelah vaksin ... 28

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Berbagai stadium Rhipicephalus sanguineus ... 6

2 Bagan siklus hidup Rhipicephalus sanguineus ... 6

3 Telur-telur Rhipicephalus sanguineus ... 6

4 Jenis-jenis leukosit Polimorfonuklear ... 9

5 Jenis-jenis leukosit Mononuklear ... 12

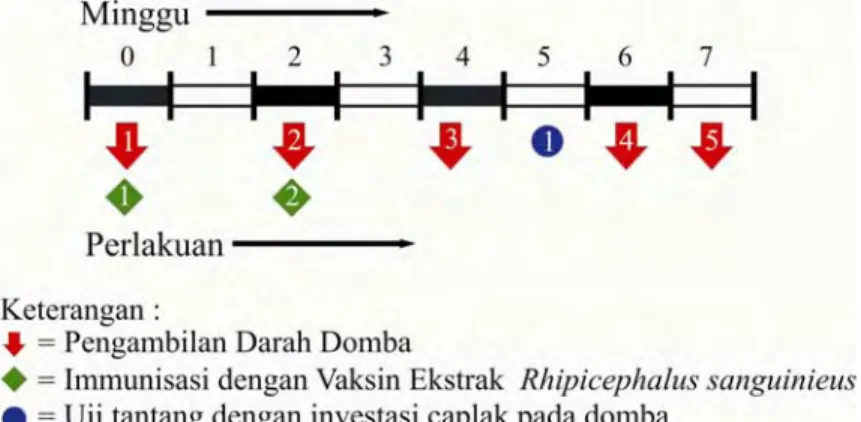

6 Jadwal perlakuan dan pengambilan sampel darah ... 17

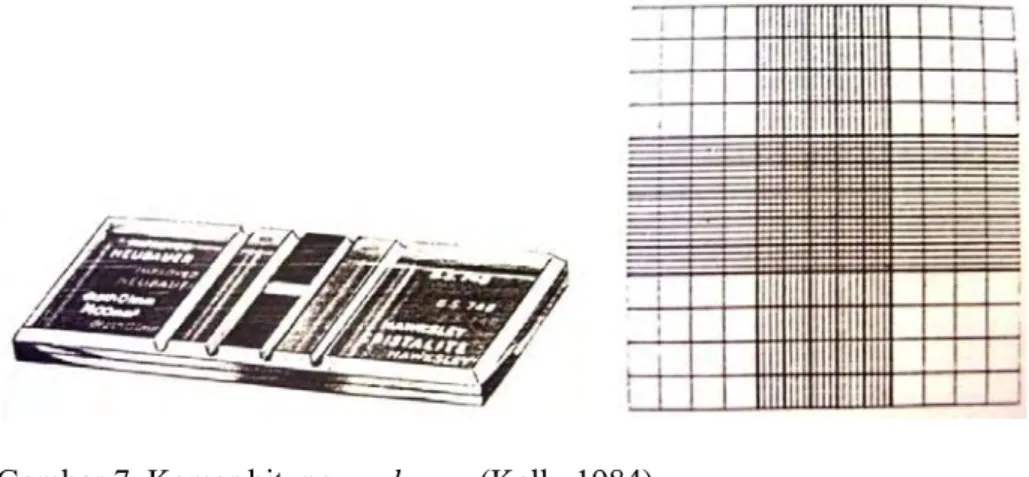

7 Kamar hitung neubauer ... 19

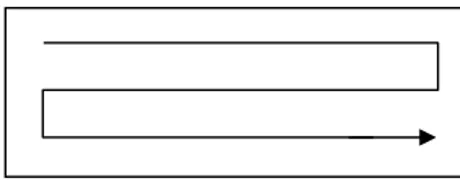

8 Metode pengamatan zigzag ... 20

9 Perbandingan rata-rata jumlah leukosit ( x103/μl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 22

10 Perbandingan rata-rata jumlah neutrofil ( x103/μl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 24

11 Perbandingan rata-rata jumlah monosit ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 25

12 Perbandingan rata-rata jumlah limfosit ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 27

13 Perbandingan rata-rata jumlah eosinofil ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 28

14 Perbandingan rata-rata jumlah basofil ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin ... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Hasil Analisis Data Dengan Anova dan dilanjutkan dengan

uji duncan ... 36 2 Foto-Foto Penelitian ... 38

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Domba merupakan salah satu hewan ternak yang menghasilkan daging dan beberapa jenis domba juga diambil bulunya (wol). Daging domba merupakan salah satu sumber protein hewani. Kebutuhan akan protein hewani membutuhkan perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas daging. Peningkatkan kualitas daging memerlukan manajemen pemeliharaan yang baik. Manajemen kandang, manajemen pakan, dan yang paling penting adalah manajemen kesehatan hewan.

Bagi peternak domba masalah kesehatan domba menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor yang merugikan peternak secara langsung maupun tidak langsung adalah timbulnya penyakit pada hewan. Infestasi ektoparasit pada domba menjadi salah satu kendala pada kesehatan hewan. Salah satu ektoparasit yang terdapat pada domba adalah caplak

Rhipicephalus sanguineus. Menurut Lord (2001), caplak memiliki siklus hidup

yang terdiri dari empat tahap yaitu telur, larva, nympa dan dewasa. Masing-masing stadium caplak harus menemukan induk semang. Pada lingkungan domestik, caplak bisa hidup ada anjing yang sama, tetapi bisa juga memiliki kesempatan untuk bisa hidup pada beberapa hewan yang berbeda (Teel 1985).

Rhipicephalus sanguineus dapat hidup pada kelinci pada stadium larva dan

stadium nympa dapat hidup pada hewan lain yaitu domba, sapi, dan anjing (Astyawati 2002). Ektoparasit ini dapat menyebabkan hewan menjadi tidak tenang, gatal-gatal, reaksi alergi, dan sebagai agen suatu penyakit. Selain sebagai pengganggu, caplak merupakan penghisap darah yang ganas sehingga inang dapat terserang anemia dan teriritasi. Garukan yang hebat dapat menimbulkan infeksi sekunder oleh bakteri. Selain sebagai vektor berbagai penyakit, beberapa jenis caplak keras ini juga menghasilkan toksin (ixovotoxin) yang mempengaruhi susunan syaraf pusat dan neuromuscular junction sehingga menimbulkan kelumpuhan (tick paralisis).

Penanggulangan masalah ektoparasit ini salah satunya dengan imunisasi (vaksinasi). Menurut Guyton (1995), tubuh memiliki kemampuan untuk melawan organisme atau toksin yang cenderung untuk merusak jaringan dan organ tubuh.

Kemampuan ini dikenal dengan kekebalan atau immunitas. Sebagian besar dari immunitas disebabkan oleh suatu sistem imun khusus yang membentuk antibodi dan limfosit yang diaktifkan dan akan menyerang serta menghancurkan organisme atau toksin tertentu. Kekebalan semacam ini disebut dengan kekebalan buatan/kekebalan yang didapat (aquired immunity). Imunitas yang didapat inilah yang dapat memberikan perlindungan hebat. Aquired immunity ini penting dalam mempelajari epidemiologi suatu penyakit parasit dan pengembangan pembuatan vaksin (Gandahusada et al. 2000). Menurut Tizard (1982), vaksinasi melibatkan pemberian antigen sehingga bisa meningkatkan tanggap kebal hewan tersebut. Metode ini sudah dilakukan saat pertama kali sebelum ditemukannya obat yang bisa menghambat pertumbuhan penyakit. Banyak dan kompleknya parasit yang menyerang hewan dengan berbagai stadium dalam siklus hidupnya serta banyaknya spesies maupun strain menjadikan hambatan utama dalam pengembangan vaksin penyakit yang disebabkan oleh parasit (Young 1991).

Dari penelitian ini diharapkan bisa diperoleh gambaran seberapa efektif R.

sanguinieus bisa menginvasi domba yang sudah diimmunisasi dengan ekstrak R. sanguinieus berdasarkan gambaran sel darah putih domba tersebut.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan gambaran sel darah putih domba pada imunisasi (vaksin) ekstrak caplak R. sanguineus sebagai reaksi tanggap kebal tubuh.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang vaksinasi yang menggunakan caplak dan sebagai pengetahuan dasar tentang gambaran darah pada domba yang diimunisasi dengan ekstrak R.

TINJAUAN PUSTAKA

Caplak Rhipicephalus sanguineus

Klasifikasi dan Morfologi

Caplak Rhipicephalus sanguineus memiliki klasifikasi sebagai berikut (Teel 1985):

Filum : Arthropoda Sub filum : Chelicerrata Kelas : Arachnida Sub Kelas : Acari

Ordo : Parasitoformes Sub Ordo : Metastigmata Super Family : Ixodoidea Family : Ixodidae Genus : Rhipicephalus

Spesies : Rhipicephalus sanguineus

Rhipicephalus sanguineus digolongkan kedalam family Ixodidae atau

caplak keras. Genus yang banyak ditemui pada family Ixodidae adalah Boophilus,

Dermacetor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Amblyoma dan Ixodes. Caplak keras

jumlahnya banyak dan sering ditemukan pada hewan-hewan domestik seperti sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, anjing, dan unggas di berbagai wilayah di Indonesia (Hadi dan Soviana 2000). Caplak hidup sebagai ektoparasit yang dapat menyerang mamalia, reptil, dan burung. Secara umum memang caplak tersebut ditemukan pada anjing tetapi sering juga terdapat pada mamalia lainnya. Menurut Audy et al. (1960) diacu dalam Seregeg et al. (1997), R. sanguineus tidak saja pada anjing bahkan pada manusia, dan satwa yang lebih beraneka ragam yaitu pada sapi (Bos javanicus), kerbau (Bubalus bubalis), dan ayam.

Family Ixodidae atau caplak keras bentuknya bulat telur dan mempunyai kulit luar (integumen) yang liat. Bagian dorsal caplak ini mempunyai skutum atau perisai yang menutupi seluruh bidang dorsal tubuh pada caplak jantan, sedangkan pada caplak betina hanya menutupi sepertiga bagian tubuh depan (Hadi dan

Soviana 2000). Menurut Gandahusada et al. (2000), skutum terdiri dari lapisan kitin yang tebal dan keras). Oleh karena itu caplak betina mampu berkembang lebih besar daripada caplak jantan setelah mengisap darah. Capak jantan tidak menghisap darah. Sedangkan caplak betina menghisap darah untuk keperluan reproduksinya. Caplak jantan mati setelah kopulasi. Caplak betina bertelur di tanah dan kemudian mati (Hadi dan Soviana 2000).

Menurut Teel 1985, tubuh caplak dibagi menjadi dua daerah utama, bagian anterior terdiri atas kepala dan toraks yang disebut gnathosoma, sedangkan bagian posterior terdiri atas abdomen yang bersegmen dan bagian badan merupakan tempat menempelnya kaki disebut idiosoma, bagian gnatosoma bisa dijumpai kepala (kapitulum) dan bagian-bagian mulut yang terletak pada suatu rongga yang disebut kamerostom. Menurut Hadi dan Soviana (2000) bagian mulut caplak terdiri dari sepasang hipostom, kelisera dan pedipaltus. Pada hipostom dan kelisera terdapat kait yang berfungsi untuk memperkokoh pertautan tubuh caplak dengan inangnya. Sedangkan pada pedipaltus terdapat organ sensoris sederhana untuk membantu dalam proses makan pada caplak.

Bagian posterior caplak (idiosoma) yaitu daerah abdomen terdapat kaki. Menurut Gandahusada et al. (2000), larva caplak memiliki tiga pasang kaki, sedangkan nympa dan caplak dewasa memiliki empat pasang kaki. Kaki bersendi, komponen utama tubuh dilapisi kitin, yang berbeda antara satu sama lain. Menurut Hadi dan Soviana (2000), pada pasangan kaki pertama terdapat organ sensoris yang disebut dengan organ haller. Organ ini berfungsi sebagai reseptor kelembaban, kimia, olfaktori dan mekanis. Melalui organ haller ini caplak dapat mendeteksi adanya inang yang cocok serta dapat menterjemahkan bau feromon yang dikeluarkan oleh caplak lain.

Siklus hidup

Menurut Lord (2001), caplak memiliki siklus hidup yang terdiri dari empat tahap yaitu telur, larva, nympa dan dewasa. Rhipicephalus sanguineus memiliki tiga inang, hal ini menunjukkan bahwa caplak harus berpindah dari satu hewan ke hewan yang lain untuk tumbuh dan berkembang antara larva, nympa dan sampai tahap dewasa. Masing-masing stadium harus berada pada inang. Pada lingkungan

domestik caplak dapat hidup pada anjing yang sama, tetapi bisa juga memiliki kesempatan untuk bisa hidup pada beberapa hewan yang berbeda (Teel 1985). Menurut Astyawati (2002), Rhipicephalus sanguineus dapat hidup pada kelinci pada stadium larva dan stadium nympa dapat hidup pada hewan lain yaitu domba, sapi, dan anjing.

Menurut Lord (2001), seekor R. sanguineus betina yang menghisap darah bisa bertelur sebanyak 5000 telur, banyaknya telur yang diproduksi dipengaruhi oleh ukuran caplak dan jumlah darah yang dihisap. Waktu yang diperlukan pada tiap-tiap tahap menghisap darah, untuk tumbuh dan berganti stadium dipengaruhi oleh temperatur. Waktu makan dan berkembang akan lebih cepat pada suhu yang lebih hangat.

Hadi dan Soviana (2000) menjelaskan, R. sanguineus betina akan makan dari inang sekitar satu minggu, kemudian akan meninggalkan inang dan mencari tempat kedua untuk meletakkan telurnya. Salah satu tempat yang bagus adalah pada sela-sela dan retakan di dinding kandang, dan terus berlangsung selama 15 hari (Lord 2001). Selama bertelur, caplak akan meletakkan telur di atas porose

area (tempat khusus di belakang dari basis capituli), untuk melindungi telur dari

kondisi yang kering (gambar 3). Setelah menetaskan telurnya, caplak akan mati. Telur tersebut akan berubah menjadi larva setelah dua sampai lima minggu kemudian, dan mulai mencari inang berikutnya. Lord (2001) melanjutkan, Larva akan menghisap darah sekitar tiga sampai tujuh hari, kemudian memerlukan sekitar dua minggu untuk berkembang menjadi nympa. Nympa kemudian makan selama lima sampai sepuluh hari dan kemudian memerlukan dua minggu untuk menjadi dewasa. Setelah dewasa, baik caplak jantan maupun betina akan melekat pada inang dan memperolah makanan, walaupun caplak jantan makan dalam waktu yang singkat. Secara keseluruhan siklus hidup dari caplak akan lengkap dan sempurna selama dua bulan tapi akan lebih lama lagi jika caplak tidak menemukan inang atau dalam suhu yang rendah. Caplak terkenal sebagai

long-lived, dan dapat hidup selama tiga sampai lima bulan dimasing-masing stadium

G ( G ( G ( Gambar 1 B (Sumber: Lor Gambar 2 B (Sumber: Lor Gambar 3 T (Sumber: Lor Berbagai stad rd 2001) Bagan siklus rd 2001) Telur-telur R rd 2001) dium Rhipic hidup Rhipi Rhipicephalus ephalus sang icephalus sa s sanguineus guineus anguineus s

Tick-born disease oleh Rhipicephalus sanguineus pada domba

Beberapa jenis virus dan rikettsiae bisa diisolasi dari caplak, dan hanya beberapa kasus yang menyebabkan penyakit pada domba. Caplak bisa berperan sebagai inang antara maupun vektor suatu penyakit. Hal ini tidak saja menyebabkan penyakit pada domba juga akan menyebabkan penurunan produksi.

Caplak dapat menularkan penyakit melalui dua cara yaitu secara transdial dan transovarial. Secara transidal artinya, semua stadium caplak seperti larva, nympha dan dewasa mampu menjadi penular patogen, sedangkan secara transovarial yaitu caplak dewasa betina yang terinfeksi patogen akan dapat menularkannya pada generasi berikutnya melalui sel-sel telur (Hadi dan Soviana 2000).

Manurut Cavassani et al. (2005), saliva dari vektor arthtropod seperti nyamuk, lalat tse-tse, dan R. sanguineus pada tahap awal dari respon kekebalan mampu menghambat diferensiasi dan perkembangan sel dendrit yang memiliki fungsi sebagai antigen-presenting cell. Rhipicephalus sp. pada domba berperan sebagai vektor Nairobi Sheep Disease, merupakan penyakit yang disebabkan oleh Nairovirus sp. dan dapat menyebabkan demam, diare, dan meningkatkan angka kematian. Selain itu Rhipicephalus sp. juga menyebabkan Ovine

Babesiosis. Beberapa kasus babesiosis pada domba disebabkan oleh Babesia ovis, B. motasi dan B. crassa. Babesia ovis lebih patogen daripada B. motasi dan B. crassa. Babesia ini ditransmisikan secara vertikal pada tiap-tiap stadium caplak

dari genus Rhipicephalus, Dermatocenter, Ixodes, dan Haemophysalis. Infeksi babesia dapat menyebabkan demam, jaundise, haemoglobulinuria dan anemia (Woldehiwet 2007).

Sel darah putih (Leukosit) Histologi leukosit

Menurut Kelly (1984), leukosit terdiri dari dua tipe yaitu polimorfonuklear leukosit (granulosit) dan mononuklear leukosit (agranulosit). Terdapat tiga jenis leukosit granuler yaitu: neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan leukosit agranuler dibagi menjadi dua yaitu limfosit dan monosit yang dapat dibedakan berdasarkan afinitas granula terhadap zat warna netral basa dan asam. Granula

dianggap spesifik bila ia secara tetap terdapat dalam jenis leukosit tertentu dan sebagian besar prekursor (pra zatnya).

Leukosit mempunyai peranan dalam pertahanan seluler dan humoral organisme terhadap zat-zat asing. Tubuh menciptakan berbagai sistem yang dikembangkan untuk menjerat kemudian menyingkirkan setiap bahan yang berhasil menghindari pertahanan luar. Suatu sistem sel yang mampu mengikat, menelan dan menghancurkan bahan asing yaitu melalui suatu proses yang dinamakan fagositosis (Brown 1980).

Sedikit dari leukosit dikeluarkan dari tubuh masuk ke saliva, susu, dan sistem pernafasan dan traktus alimentarius. Ini menunjukkan bahwa keberadaan leukosit pada berbagai rute tersebut adalah sebuah mekanisme perlindungan dari melawan penyakit. Secara komparatif, leukosit memiliki jangka waktu hidup yang pendek.

Untuk memeriksa variasi dan patologi sel-sel darah, tidak hanya persentase, penghitungan jumlah absolut masing-masing sel per unit volume darah juga harus dilakukan.

Leukosit Polimorfonuklear

Menurut Kelly (1984), ketiga leukosit tipe polimorfonuklear; neutrofil, eosinofil dan basofil, diproduksi oleh ekstravaskularisasi dari sumsum tulang panjang. Bentuk awal polimorfonuklear disebut dengan mieloblast. Mieloblas kemudian berkembang dan mengalami proses ploriferasi menjadi progranulosit yang kemudian membentuk generasi berikutnya yaitu mielosit. Pada tahap ini, mielosit dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya oleh pembentukan granuler dan memungkinkan untuk identifikasi neutrofil, eosinofil dan basofilik mielosit. Tahap selanjutnya setelah mielosit dewasa adalah metamielosit. Pada tahap ini menurut (Leavel and Thorup 1960), struktur kromatin nukleus menjadi lebih kasar, proses pembentukan granul terus berlanjut lebih spesifik, dan nukleus bisa teridentifikasi. Metamielosit selanjutnya akan berkembang menjadi band cell

dan segmented cell. Menurut Tizard (1982), sel utama dalam sistem mieloid

j m t G N b n s l h y s a b k N t P d i p Seca jumlahnya s menggolong tingkat dari r a Gambar 4 J c Neutrofil Menu bundar deng nukleus ber sitoplasma t lisosom, mem hidrolase as yaitu muram spesifik), y aminopeptid 1982). Menu beberapa mi kasar. Jumla Sel n Neutrofil ke tubuh. Neut Proses ini d dan pencern infeksi, neu pembuluh d ara normal s sangat sedik gkan berbag respon jaring Jenis-jenis le c. eosinofil). urut Tizard gan diameter rsegmen ya terdapat dua miliki strukt am. Sedang midase dan yang berisi dase, collage urut Tizard itokondria te ah neutrofil d neutrofil ak emudian akan trofil memil dibagi menja naan (Tizard utrofil yang darah langsu el darah put kit. Gambar gai jenis leu gan mieloid b eukosit Polim (Sumber: An d (1982), di r 12 μm. Me ang terdiri d a macam gr tur padat ele

kan menuru n antibakter enzim fos enase, lakto (1982) neut etapi tidak m dalam sel da kan bergerak n ikut aliran iki fungsi fa adi empat ta d 1982). Sel ada di daer ung menuju

tih yang bel ran ini berg ukosit serta terhadap su morfonuklear nonim 2008d) idalam sirku emiliki granu dari 2-5 lo ranula yang ektron yang b ut Brown (19 rial protein. sfatase alka oferin dan te trofil memil memiliki rib arah domba b k dari pool n darah dan b fagositosis y ahap yaitu k lanjutnya m rah margina u tempat in lum matang guna dalam untuk men uatu penyakit c r (a. neutrofi ) ulasi darah, ula halus dan obus atau s g berbeda. G berisi enzim 980) terdapa . Granula ali, enzim erdapat juga liki aparatus bosom atau r berkisar 700 marginal ke berpindah ke yaitu mengha kemotaksis, menurut Brow al akan berg nfeksi. Perge dalam sirku mengidenti naksir keber t (Kelly 1984 fil; b. basofil , neutrofil b n ditengahny eperti sosis Granula per myeloperok at beberapa yang kedua lisozim alk a muramida s golgi yang retikulum en -6000/µl (Ja edalam poo e jaringan se ancurkan ba perlekatan, wn (1980), a gerak dengan erakan ini ulasi darah ifikasi dan radaan dan 4). ; berupa sel ya terdapat s. Didalam rtama, atau ksidase dan enzim lagi a (granula kali, serta ase (Tizard g kecil dan ndoplasmik ain 1993). l sirkulasi. erta rongga ahan asing. penelanan apabila ada n cepat ke dinamakan

proses kemotaksis. Respon yang terjadi apabila ada substansi yang dihasilkan oleh bakteri sehingga merangsang neutrofil untuk mendekat. Selain itu opsonin atau antibodi juga akan merangsang proses kemotaksis.

Setelah neutrofil menemukan partikel yang akan ditelannya, pertikel tersebut akan diikatnya kuat-kuat. Perlekatan ini tidak terjadi secara spontan, karena baik sel maupun partikel asing yang tersuspensikan dalam cairan tubuh memiliki muatan bersih negatif dan kerenanya saling menolak satu sama lain.

Menurut Brown (1980), ketika neutrofil memfagosit bakteri, membran sel akan menarik bakteri tersebut kedalam sel dan menutupnya di dalam sitoplasma dan membentuk vakuola fagosit (phagostome), dan tidak akan keluar sebelum terjadi proses fagositosis. Sama seperti neutrofil yang memfagositosis, laju metabolisme sel juga akan meningkat dan pH di dalam phagosom akan menurun. Granul neutrofil menghasilkan enzim digestin (lysosom) kemudian melebur dengan fagosom membran dan mengosongkan kandungannya ke dalam

phagosom. Ketika lisosom kontak dengan phagosom, membran akan rupture dan

enzim ini akan aktif. Mieloperoksidase dari granul akan berkombinasi dengan hidrogen peroksidase serta intraseluler halide dan membentuk antibakterial yang kuat. Penurunan pH akan menyebabkan proses ini meningkat. Ketika bakteri sudah terbunuh, phagosom ini akan membentuk lisosom sekunder. Sel akan mengeluarkan residu (exocytosis).

Basofil

Basofil adalah sel mieloid yang jumlahnya paling sedikit di dalam darah hewan. Jumlahnya sekitar 0.5 % dari leukosit darah. Sedangkan menurut Jain (1993) jumlah basofil dalam leukosit domba < 1% atau 0-300 butir/μl. Basofil memiliki granula yang bersifat basofilik seperti hematoksilin (Tizard 1982). Karakteristik dari sel basofil yaitu ada banyak granul yang berwarna hitam keunguan kelihatan hampir memenuhi seluruh sel (Leavell and Thorup 1960).

Basofil akan meningkat pada kondisi kronik myelogenus leukemia, myelofibrosis, dan polycythemia vera. Granul tidak memiliki lysosom dan menghasilkan histamin, heparin atau substansi seperti heparin dan aryl sulfatase. Kira-kira separuh dari histamin darah akan dipengaruhi oleh granul basofil

(Brown 1980). Heparin merupakan suatu bahan yang dapat mencegah koagulasi darah dan dapat juga mempercepat perpindahan partikel darah (Guyton 1995).

Basofil ada yang berada pada jaringan disebut sel mast. Secara normal sel mast tidak terlihat di peredaran darah. Sel mast berbeda dengan basofil dimana granulnya tidak larut dalam air. Granulnya lebih banyak, lebih kecil dan ukurannya lebih seragam. Sel mast juga menghasilkan histamin dan heparin, tapi berbeda dengan sel basofil, sel mast menghasilkan e5-hydroxytryptamine dan enzym hidrolitik.

Sel mast dan basofil sangat berperan dalam beberapa macam reaksi alergi. IgE memiliki kecendrungan melekat pada sel tersebut dan menyebabkan reaksi alergi. Antigen akan bereaksi dengan antibodi akibat perlekatan antara antigen-antibodi akan menyebabkan sel mast dan basofil akan rupture dan akan mengeluarkan banyak sekali histamin, serotonin, bradikinin, heparin dan sejumlah sel lisosomal. Bahan-bahan tersebut kemudian akan menyebabkan reaksi pembuluh darah lokal dan reaksi jaringan, yang akan menimbulkan reaksi alergi (Guyton 1995).

Eosinofil

Jumlah eosinofil hanya 1-10% leukosit darah domba (Kelly 1984), mempunyai garis tengah 9μm (sedikit lebih kecil dari neutrofil). Inti biasanya berlobus dua, retikulum endoplasma, mitokondria dan apparatus golgi kurang berkembang. Mempunyai granula ovoid dengan eosin asidofik. Granula adalah lisosom yang mengandung fosfatse asam, katepsin, ribonuklase, tapi tidak mengandung lisosim (Effendi 2008).

Eosinofil dihasilkan dalam sumsum tulang, sebelum bermigrasi kedalam aliran darah tempat beredar dengan waktu paruh hanya 30 menit. Kemudian bermigrasi kedalam jaringan tubuh dan memiliki waktu paruh 12 hari.

Eosinofil memiliki dua fungsi istimewa. Pertama, eosinofil secara unik cocok untuk menyerang dan menghancurkan larva cacing yang menyusup. Enzim eosinofil terutama efektif dalam menghancurkan kutikula larva cacing. Fungsi kedua yaitu enzim eosinofil mampu menetralkan faktor radang yang dilepaskan oleh sel mast dan basofil. Menurut (Guyton 1995) eosinofil dianggap mampu

m m L m p G ( L a s e g m t m i s d d p s a mendetoksif mast dan bas

Leukosit M Leuk memiliki s polimorfonu a Gambar 5 J (Sumber: Ano Limfosit Limf adalah 55-7 sedikit ceku elektron mi granula-gran mengandung terlihat den membran s imunoglobu sirkulasi da disebabkan s Menu dari limfon patches) di u sehat. Limfo antibodi dan fikasi toksin sofil yang ru Mononuklear kosit monon sitoplasma uklear dan ha Jenis-jenis Le onim 2008d) fosit memili 5% (Kelly ngan pada s ikroskop. Si nula azuro g ribosom b ngan ditemu el-sel terse lin yang me arah normal sitoplasmany urut Brown nodus, tonsi usus. Limfo osit kecil ya n melawan i yang dapat usak, jadi me r nuklear terdi yang tidak anya memili b eukosit Mon

iki garis ten 1984). Limf atu sisi, krom itoplasma s filik, yang bebas dan p uinya tanda but. Bebera ngikat antig dapat beru ya yang lebi (1980) limf il, limpa, t sit kecil lebi ang dewasa a

infeksi. Lim

menyebabk encegah pen

iri dari limfo k memiliki iki satu buah

nonuklear (a ngah 6-8 μm fosit normal matin inti pa edikit sekal g berwarna poliribisom. a-tanda mol apa diantara en spesifik p ukuran 10-1 ih banyak. fosit dihasilk thymus, dan ih banyak be akan istiraha fosit besar a an radang ya nyebaran pro fosit dan mo granul s h inti. . limfosit; b. m, jumlah l memiliki i adat, anak in li, sedikit b a ungu d Klasifikasi lekuler khu anya memb pada membr 12 μm uku

kan dari stem n jaringan erada dalam at bila mere akan kelihat ang dihasilk ses radang. onosit. Sel eperti pada . monosit). leukosit dar inti relatif b nti baru terli basofilik, m dengan Ro lainnya da usus pada p bawa resept rannya. Limf uran yang l m sel di folik limforetiku m aliran darah eka tidak me an di dalam

kan oleh sel

monuklear a leukosit rah domba besar, bulat hat dengan mengandung omanowsky ari limfosit permukaan tor seperti fosit dalam ebih besar kel limfatik lar (Peyer h pada saat emproduksi m pembuluh

darah secara normal dan akan kembali aktif bila ada stimulus dari reaksi antigen. Limfosit adalah sel yang motil dan secara umum bisa bergerak seperti neutrofil.

Limfosit setelah dewasa akan memproduksi antibodi yang disebut dengan

immunology complement lymphosit. Limfosit dapat digolongkan menjadi dua

yaitu limfosit B dan lomfosit T. Limfosit B akan bereaksi sebagai pertahanan, terutama saat ada antigen yang masuk kedalam tubuh. Limfosit B akan bekerja dengan batuan makrofag dan limfosit T. Limfosit B akan mengirimkan reseptor berupa interleukin-1 yang akan mengaktifkan munculnya limfosit T. Setelah itu limfosit akan T akan memperbanyak diri dan menuju tempat benda asing tersebut. Selain menghasilkan interleukin-1, limfosit B juga menghasilkan sel memori. Apa bila ada paparan terhadap tanggal kebal sekunder, memori ini dengan cepat bisa mengenali dan akan dihasilkan antibodi lebih banyak daripada pada saat tanggap kebal yang pertama (Guyton 1995).

Monosit

Monosit berjumlah 3-8% dari total leukosit normal, memiliki diameter 9-10 μm, tetapi pada sediaan darah kering diameternya mencapai 20μm, atau lebih (Tizard 1982). Inti biasanya eksentris, adanya lekukan yang dalam berbentuk tapal kuda. Monosit memiliki kromatin kurang padat dan susunannya lebih fibril. Granula azurofil, merupakan lisosom primer, lebih banyak tapi lebih kecil. Ditemui retikulum endoplasma sedikit. Juga ribosom, pliribosom sedikit, banyak mitokondria. Aparatus Golgi berkembang dengan baik, ditemukan mikrofilamen dan mikrotubulus pada daerah identasi inti (Effendi 2003).

Monosit dapat ditemukan di dalam darah, jaringan penyambung, dan rongga-rongga tubuh. Monosit tergolong mononuklear fagosit (sistem retikuloendotel) dan mempunyai tempat-tempat reseptor pada permukaan membrannya untuk imunoglobulin dan komplemen. Monosit memfagosit mikroorganisme, sel mati, partikel asing (contohnya debu yang masuk kedalam paru-paru). Monosit beredar melalui aliran darah, menembus dinding kapiler kemudian masuk kedalam jaringan penyambung.

Domba Klasifikasi

Domba memiliki klasifikasi sebagai berikut (Anonim 2008b) : Kingdom : Anamalia Phylum : Chordata Class : Mammalia Order : Artiodactyla Family : Bovidae Subfamily : Caprinae Genus : Ovis

Spesies : Ovis aries

Fisiologis domba

Domba termasuk kedalam hewan ruminansia kecil. Seekor domba mampu hidup hingga 10-12 tahun walau ada beberapa jenis domba yang dapat hidup sampai 20 tahun. Domba memiliki suhu tubuh normal 38.9-40o C, denyut jantung 60-90 permenit dan respirasi 12-20 permenit (Anonim 2008b), 20-30 permenit (Kelly 1984).

Sejarah

Domba merupakan hewan domestikasi untuk persediaan daging. Hewan domestikasi pertama yaitu anjing sedangkan yang kedua dan ketiga yaitu domba dan kambing (Anonim 2008a). Sebelum didomestikasi pada awalnya domba hidup dipegunungan. Domba diburu untuk kebutuhan daging. Kemudian karena pasokan daging berkurang, domba mulai didomestikasi. Bangsa domba yang ada sekarang yaitu domba tipe perah, pedaging dan penghasil wol (Salamena 2003).

Di Indonesia sendiri tidak diketahui dengan pasti kapan domba mulai dipelihara. Akan tetapi dengan ditemukannya relief domba pada candi Borobudur pada 800 SM menunjukkan bahwa domba telah dikenal pada saat itu. Terdapat tiga jenis domba berdasarkan asalnya (bagian Barat dan Selatan Asia), yaitu Ovis

musimon, Ovis ammon, dan Ovis orientalis. Sebelum terjadi pemisahan daratan

tersebut boleh jadi menyebar dari kawasan Asia Tengah (sekarang Tibet dan Mongolia), kemudian ke daerah Kamboja, Thailand, Malaysia dan kawasan Barat Indonesia seperti Sumatera yang pada saat itu masih bersatu dengan Malaysia. Hal ini terbukti dari jenis domba yang dijumpai adalah dari jenis ekor tipis dengan penutup tubuh berupa rambut (Salamena 2003)

Pada masa kolonial Belanda, berbagai impor ternak dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, diantaranya adalah kambing dan domba, terutama ke pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan pada saat itu dan Sumatera Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas domba lokal yang ada. Selain itu, kedatangan pedagang Arab ke Wilayah Nusantara memberikan kontribusi pada keragaman jenis ternak domba yang ada, yaitu dengan membawa domba ekor gemuk ke propinsi Sulawesi Selatan dan Pulau Madura. Demikian pula setelah masa kemerdekaan, dapat dilihat dari banyaknya importasi jenis domba pada masa Orde Baru dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas ternak domba lokal. Bisa disebut antara lain domba yang berasal dari daerah bermusim empat seperti Merino, Suffolk, Dorset, Texel (Natasasmita et al. 1979), maupun domba dari daerah tropis dengan penutup tubuh berupa rambut, seperti domba St. Croix dan Barbados Blackbelly (Subandryo et al. 1999).

MATERI DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Patologi Klinik Bagian Penyakit Dalam, Departemen Klinik Reproduksi dan Patologi dan Laboratorium Protozoologi Bagian Parasitologi Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet. Pemeliharaan domba dilakukan di kandang hewan percobaan yang dikelola oleh Unit Pelayanan Teknis Hewan Lab (UPT Helab) FKH IPB. Waktu penelitian mulai dari bulan Juli 2007- Maret 2008.

Alat dan Bahan

Hewan yang digunakan adalah 3 ekor domba betina lokal dengan umur 1-1.5 tahun dan bobot badan 30-40 kg. Larutan Pengencer Turk digunakan dalam pemeriksaan leukosit. Ethylendiaminetetracetic acid (EDTA) sebagai antikoagulan. Minyak emersi, metanol, pewarna Giemsa 10%, aquades, alkohol 70%, kapas, dan ekstrak caplak Rhipicephalus sanguineus.

Peralatan yang digunakan adalah kandang, tempat minum domba, mikroskop, syringe 3 ml, object glass, cover glass, shaker, tabung mikro, satu set hemositometer, tissue dan kertas label.

Ekstrak Rhipicephalus sanguineus

Caplak yang digunakan adalah Rhipicephalus sanguineus betina berasal dari anjing lokal sekitar FKH-Kampus IPB Darmaga. Ekstrak caplak dipersiapkan berdasarkan metode Heller-Haupt (Astyawati 2002). Caplak betina dewasa yang siap bertelur diseksi kemudian diambil organ ususnya dan direndam dalam larutan

phosphate-buffered saline (PBS, pH 7.4) dan disimpan pada suhu -20oC sampai

digunakan. Caplak disentrifuge pada 5000 x g selama 15 menit. Supernatan dibuang dan filtrat caplak disuspensikan dengan PBS. Prosedur ini diulang sampai diperoleh supernatan yang jernih. Filtrat caplak kemudian dilarutkan dalam Tris

buffer (pH 6.8) 0.1 M. Supernatan kemudian difiltrasi dengan miliophore (0.22

Persiapan Hewan Coba

Tahap pertama dari persiapan hewan coba (domba) adalah memeriksa kesehatan domba, pemberian obat cacing dan beberapa multivitamin. Pada tahap adaptasi, domba diadaptasikan dengan lingkungan (kandang) barunya yang bertujuan untuk menekan tingkat stress seoptimal mungkin. Kandang di bersihkan dan didesinfeksi untuk meminimalisir terinvestasi parasit. Selain itu kondisi mikroklimat (suhu, kelembaban, dan paparan sinar matahari) juga disesuaikan dalam kondisi normal.

Pakan yang yang diberikan hijauan. Pakan diberikan dua kali sehari, pagi dan sore hari. Siang hari domba dilepas beberapa saat supaya mendapat sinar matahari yang cukup dan penyegaran. Air minum diberikan secara ad libitum, hal ini untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Perlakuan Dan Pengambilan Sampel Darah

Pada penelitian ini domba diimmunisasi ekstrak R. sanguineus sebanyak dua kali, kemudian dilakukan uji tantang pada semua domba (gambar 6).

Gambar 6 Jadwal perlakuan dan pengambilan sampel darah

Ketiga ekor domba diimmunisasi (vaksin) ekstrak R. sanguineus pada minggu ke-0. Vaksinasi diberikan sebanyak dua kali secara subkutan dengan interval 2 minggu, kemudian dilakukan uji tantang pada minggu ke-5. Dosis yang diberikan yaitu 250 μg ekstrak R. sanguineus dalam 50 μg oil adjuvan. Pengambilan darah dilakukan sebelum dan setelah vaksinasi. Pengambilan darah

berikutnya dilakukan berturut-turut dengan selang 1 minggu setelah uji tantang dilakukan. Uji tantang dilakukan dengan menanamkan caplak di sekitar leher domba yang dimasukkan kedalam tabung plastik dan difiksasi menggunakan selotip.

Sampel darah diambil melalui vena jugularis sebanyak 2 ml dari ketiga ekor domba. Sebelum pengambilan darah, bulu dicukur dan dibersihkan dengan kapas alkohol. Sampel darah dimasukkan kedalam tabung mikro yang telah dibasahi dengan antikoagulan (EDTA), kemudian langsung dibawa ke lab untuk dibuat preparat ulas darah pada gelas objek dan diambil untuk penghitungan jumlah sel darah putih.

Pembuatan Preparat Ulas Darah

Preparat ulas darah dibuat dengan cara diambil dua buah gelas objek yang telah dibersihkan dengan alkohol. Darah diambil sedikit menggunakan ujung gelas objek dan taruh di atas gelas objek. Kedua gelas objek ditempelkan sampai darah menyebar sepanjang permukaan gelas objek. Kemudian gelas objek digeser dengan cepat sehingga didapat ulasan darah yang tipis. Preparat kemudian dikeringkan di udara.

Pewarnaan Sediaan Ulas Darah

Preparat ulas darah yang telah dibuat tadi kemudian difiksasi dengan metanol (metil alkohol) selama 5 menit kemudian diwarnai dengan pewarna giemsa 10%. Setelah dibiarkan selama 60 menit dilakukan pembilasan menggunakan aquadest lalu dikeringkan di udara terbuka. Sediaan ulas darah yang telah diwarnai diperiksa dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 100 untuk dilakukan penghitungan diferensial leukosit.

Penghitungan Jumlah Leukosit

Sampel darah yang telah diberi antikoagulan EDTA dihomogenisasi supaya sel darah tercampur merata. Kemudian darah dihisap menggunakan pipet aspirator sampai tera sejumlah 0.5 ditambah dengan pelarut turk sampai angka 11.

Pipet diletakkan pada shaker selama 1 menit untuk menghomogenkan antara darah dan pelarut turk. Pada ujung pipet aspirator ditempelkan tissue untuk membersihkan darah pada ujung pipet yang tidak terhomogenkan. Sementara itu dipersiapkan kamar hitung hemositometer neubauer. Pipet kemudian ditempelkan pada kamar hitung neubauer dan ditutup dengan cover glass sampai darah menyebar dipermukaan cover glass. Lalu diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 10. Setelah mendapatkan sel darah lalu dilakukan pengamatan dengan pembesaran 10 x 40. Penghitungan leukosit dilakukan pada daerah W di kamar hitung hemositometer neubauer (gambar 7). Leukosit dihitung hanya yang berada sebagian besar sel di dalam kotak maupun yang berada di garis. Setelah selesai satu kotak dilanjutkan pada kotak W berikutnya sampai keempat kotak terhitung.

Penghitungan jumlah total leukosit dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah total leukosit = W . Sehingga

Jadi jumlah leukosit per mm3 darah = jumlah sel terhitung x 20 x 10/4 = 200/4 = 50 x a = 50a butir leukosit. Jadi jumlah total leukosit = 50 x jumlah leukosit masing-masing kotak.

Gambar 7 Kamar hitung neubauer (Kelly 1984)

Penghitungan Diferensial Leukosit

Penghitungan diferensial leukosit berdasarkan hasil pengamatan dengan menghitung jumlah neutrofil, basofil, eosinofil, limfosit dan monosit. Preparat ulas darah yang sudah diwarnai tadi kemudian diamati dibawah mikroskop dengan pembesaran 10 x 100 dan menambahkan minyak emersi pada sediaan ulas

darah tersebut. Pengamatan leukosit menggunakan metode zig-zag (Gambar 8). Dengan metode ini diharapkan tidak ada pengulangan penghitungan pada tempat yang sudah diamati. Hasil penghitungan dinyatakan dalam persen dengan total diferensiasi leukosit dihitung per 100 butir leukosit. Pengamatan dilakukan pengulangan pada tiga buah preparat dan kemudian diambil rata-ratanya.

Gambar 8 Metode pengamatan zigzag (Brown 1980)

Analisis Data

Analisis data menggunakan uji analisis of variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan (Mattjik dan Sumertajaya 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Leukosit

Secara umum jumlah leukosit domba tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0.05). Jumlah rata-rata leukosit domba yang normal adalah 4 – 12 x 103/μl (Kelly 1984). Perubahan gambaran sel darah putih domba lokal yang diimunisasi (vaksinasi) ekstrak R. sanguineus dapat dilihat sebgai berikut.

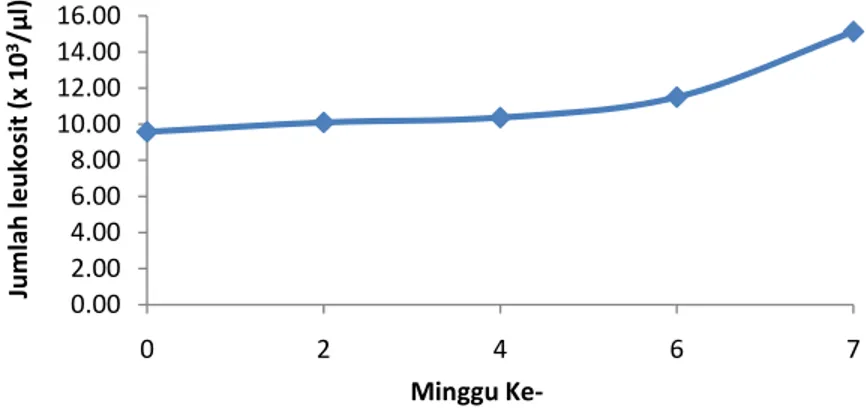

Tabel 1 Rata-rata jumlah leukosit domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke- Jumlah Rata-rata Leukosit ( x103/µl)

0 9.58 ± 1.88a

2 10.10 ± 1.65a

4 10.37 ± 7.77a

6* 11.50 ± 7.77a

7 15.13 ± 2.21a

Keterangan: Huruf superscript yang sama dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). *Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5

Jumlah leukosit meningkat baik setelah vaksin maupun uji tantang. Pada minggu ke-0 jumlah leukosit sebelum diberi perlakuan 9.58 ± 1.88 x 103 /µl. Pemberian vaksin menyebabkan gertakan terhadap sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan peningkatan jumlah leukosit. Leukosit kembali meningkat setelah vaksin kedua. Menurut Tizard (1982), pada umumnya vaksinasi melibatkan pemberian antigen yang diperoleh dari agen menular pada hewan sehingga tanggap kebal dapat meningkat.

Setelah dilakukan uji tantang pada minggu ke-5, jumlah leukosit mengalami peningkatan pada minggu ke-6 dan 7. Hewan yang divaksinasi sebelumnya telah memiliki kekebalan terhadap antigen yang masuk kedalam tubuh hewan tersebut. Di dalam tubuh hewan, terbentuk sel memori, sehingga pada infeksi kedua kalinya antibodi telah mengenali antigen yang sama. Hal ini menyebabkan produksi antibodi berjalan cepat dan lebih banyak (Tizard 1982).

Gambar 9 Perbandingan rata-rata jumlah leukosit ( x103/μl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

Peningkatan jumlah sel darah putih setelah diberi perlakuan terjadi karena terjadi rangsangan pembentukan leukosit pada sumsum tulang yang dimobilisasi menuju pembuluh darah karena adanya reaksi tanggap kebal yang dihasilkan baik oleh vaksin maupun pada pemberian caplak (Jain 1993). Pada uji tantang, terjadi kontak langsung antara caplak dan inang. Kontak langsung ini terjadi saat caplak menghisap darah dari tubuh inang. Pada saat menghisap darah, caplak mensekresikan imunogen dan akan masuk kedalam tubuh inang. Tidak hanya antigen caplak yang bisa teridentifikasi di jaringan sekitar infeksi, tetapi ektrak caplak yang sederhana bisa digunakan untuk menstimuli sistem kekebalan tubuh inang. Tanggap kebal juga terjadi karena pengaruh saliva yang dihasilkan oleh caplak. Menurut Turni et al. (2002), saliva dari caplak dapat berpengaruh terhadap limfosit T, makrofag, neutrofil, natural cell killer dan berpengaruh terhadap kelas immunoglobulin. Saliva caplak dapat menyebabkan adanya respon hipersensitifitas (Wikel 1999), dimana merupakan komponen penting dalam respon kekebalan dapatan pada infestasi caplak. Selain itu juga mampu memodulasi sistem kekebalan berperantara sel (Wikel et al. 1994).

Pada minggu ke-7 jumlah leukosit berada diatas normal. Tizard (1982) menjelaskan, peningkatan jumlah leukosit (leukositosis) menunjukkan peningkatan jumlah seluruh sel darah putih, tapi biasanya terjadi peningkatan hanya pada beberapa dari jenis leukosit seperti peningkatan neutrofil (neutrofilia) atau limfosit (limfositosis).

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 0 2 4 6 7 Jumlah leu ko si t (x 10 3/µ l) Minggu Ke‐

Neutrofil

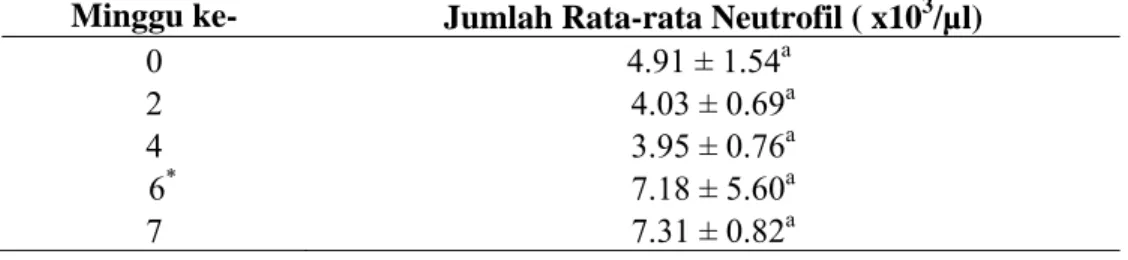

Secara umum jumlah neutrofil domba tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0.05). Jumlah neutrofil normal pada domba adalah 0.7-6 x 103/µl dari total sel darah putih (Jain 1993). Neutrofil merupakan tanggap kebal pertama dalam tubuh. Apabila ada antigen asing yang masuk kedalam tubuh maka neutrofil akan bereaksi menuju tempat antigen tersebut berada. Fungsi utama dari neutrofil adalah memfagosit dan membunuh mikroorganisme asing. Neutrofil tidak mengolah antigen sebagai persiapan guna disajikan pada sel yang peka antigen (Jain 1993).

Tabel 2 Rata-rata jumlah neutrofil domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke- Jumlah Rata-rata Neutrofil ( x103/µl)

0 4.91 ± 1.54a

2 4.03 ± 0.69a

4 3.95 ± 0.76a

6* 7.18 ± 5.60a

7 7.31 ± 0.82a

Keterangan: Huruf superscript yang sama dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). *Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5.

Pada minggu ke-0, 2, dan 4 jumlah neutrofil masih berada dalam kisaran normal. Jumlah neutrofil setelah pemberian vaksin relatif stabil, diduga neutrofil belum berespon terhadap antigen dari vaksin tersebut. Penurunan jumlah neutrofil Setelah dilakukan vaksinasi bila dibandingkan dengan sebelum perlakuan diduga neutrofil belum berespon terhadap benda asing tersebut. Menurut Tizard (1982), neutrofil memiliki cadangan energi yang terbatas dan tidak dapat diisi kembali. Karena itu walaupun neutrofil dapat sangat aktif segera setelah dilepas dari sumsum tulang, akan cepat lelah dan biasanya hanya mampu berbuat terbatas pada peristiwa fagositosis.

Setelah dilakukan uji tantang, pada minggu ke-6 dan 7 terjadi peningkatan jumlah neutrofil yang disebabkan adanya infestasi caplak. Peningkatan jumlah neutrofil biasanya dihubungkan dengan adanya agen infeksius (Lawhead 2005). Jumlah neutrofil pada minggu ke-6 dan 7 berada diatas jumlah normal. Kasus ini disebut dengan neutrofilia. Neutrofilia disebabkan oleh meningkatnya pergerakan

sel dari pool marginal, menurunnya perpindahan sel ke jaringan dan berkurangnya pengeluaran dan produksi neutrofil dari susum tulang (Jain 1993). Faktor lain yang menyebabkan neutrofilia secara fisiologis disebabkan oleh peningkatan epinefrin, stress (kortikosteroid), dan inflamasi (Messick 2006). Menurut Guyton (1995), neutrofil akan terus menerus memfagosit benda asing sampai substansi toksik dari dari partikel asing membunuh neutrofil itu sendiri. Makrofag kemudian berperan dalam memfagosit neutrofil yang mati.

Gambar 10 Perbandingan rata-rata jumlah neutrofil ( x103/μl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

Monosit

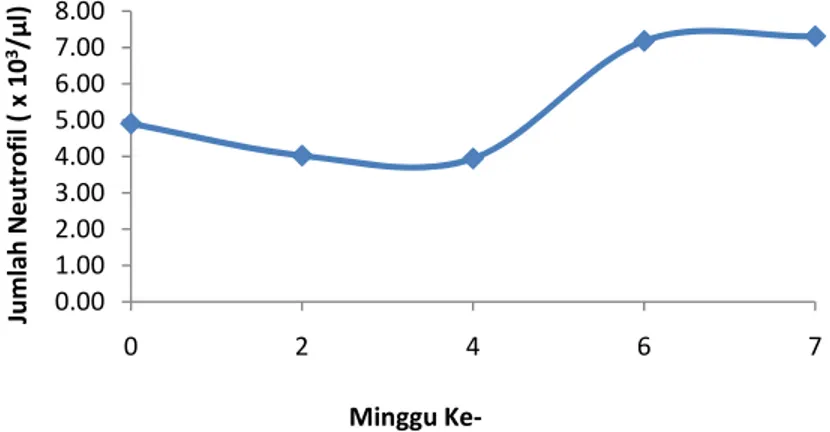

Monosit berfungsi sebagai fagositik mononuklear. Monosit didalam jaringan disebut dengan makrofag. Makrofag memiliki peran melakukan fagositosis dan menghancurkan partikel asing dan jaringan mati serta mengolah bahan asing tersebut untuk dapat merangsang sistem tanggap kebal di tubuh sehingga terbentuk komplek antigen antibodi (Tizard 1982). Jumlah monosit normal pada domba adalah 0-750/µl dari total sel darah putih (Jain 1993). Secara umum jumlah monosit berada dalam kisaran normal. Perubahan jumlah monosit sebelum dan setelah vaksin menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05).

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 2 4 6 7 Jumlah Neu tro fil ( x 10 3/µ l) Minggu Ke‐

Tabel 3 Rata-rata jumlah monosit domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke- Jumlah Rata-rata Monosit ( x103/µl)

0 0.44 ± 0.07a

2 0.54 ± 0.55a

4 0.10 ± 0.07a

6* 0.36 ± 0.38a

7 0.14 ± 0.11a

Keterangan: Huruf superscript yang sama dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). * Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5

Jumlah monosit setelah divaksinasi mengalami peningkatan pada minggu ke-2 dan turun pada minggu ke-4. Setelah dilakukan uji tantang, jumlah monosit meningkat menjadi 0.36 ± 0.38 x 103 /µl dan kembali turun pada minggu ke-7. Peningkatan jumlah monosit pada minggu ke-2 dan 6 karena adanya peradangan dan faktor yang dikeluarkan oleh neutrofil yang menyebabkan makrofag bergerak secara kemotaktik menuju tempat peradangan (Tizard 1982). Setelah memfagosit benda asing, jumlah monosit kembali turun. Hal ini menunjukkan bahwa benda asing sudah mulai berkurang baik di jaringan dan sirkulasi darah. Monosit merupakan reaksi tanggap kebal kedua setelah neutrofil. Neutrofil mampu bekerja dengan baik dalam tanggap kebal terhadap infeksi sehinga jumlah monosit relatif rendah pada minggu ke-7, namun masih berada dalam kisaran normal.

Gambar 11 Perbandingan rata-rata jumlah monosit ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0 2 4 6 7 Jumlah Mo nosi t (x 10 3 /µ l) Minggu Ke‐

Menurut Guyton (1995), monosit dan makrofag memiliki kerja fagositosis yang lebih hebat daripada neutrofil. Selain itu monosit dan makrofag juga menghasilkan Interferon (Brown 1980). Kerja makrofag dipengaruhi oleh adanya aktivasi oleh reseptor yang dihasilkan oleh benda asing, selain itu limfosit T (limfokin) juga mempengaruhi pergerakan makrofag untuk menuju tempat inflamasi (Anonim 2008c).

Limfosit

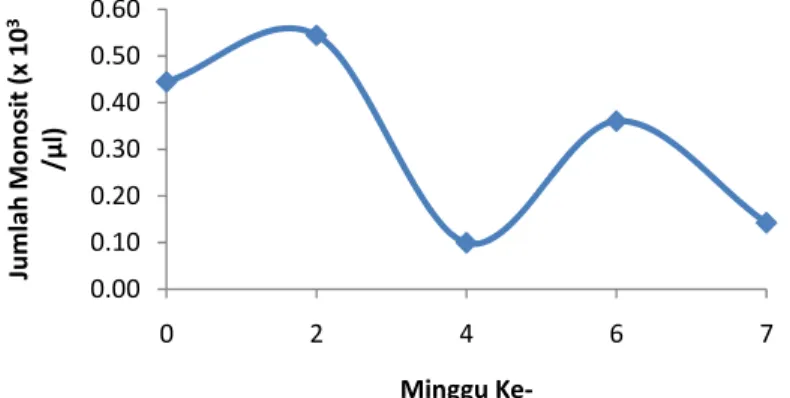

Dari hasil pengamatan, secara umum jumlah limfosit domba masih berada dalam kisaran normal yaitu 2-9 x 103/μl dari total sel darah putih (Jain 1993).

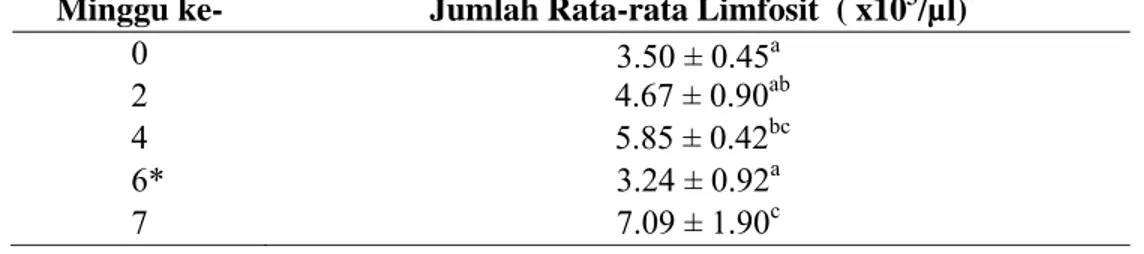

Tabel 4 Rata-rata jumlah limfosit domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke- Jumlah Rata-rata Limfosit ( x103/µl)

0 3.50 ± 0.45a

2 4.67 ± 0.90ab

4 5.85 ± 0.42bc

6* 3.24 ± 0.92a

7 7.09 ± 1.90c

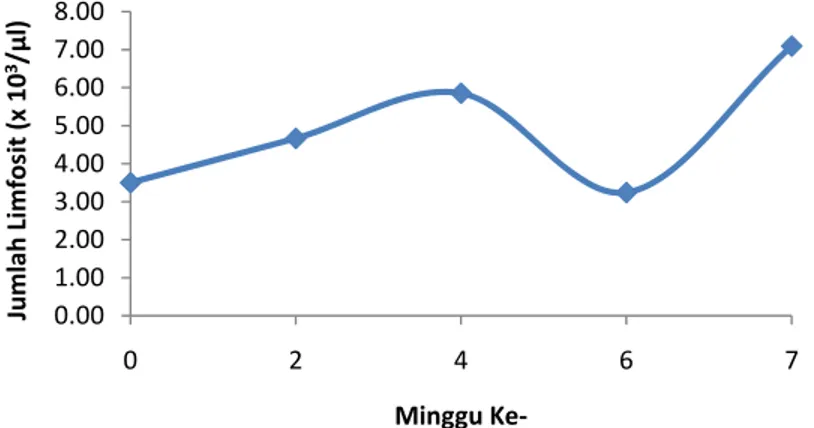

Keterangan: Huruf superscript yang berbeda dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang nyata (P<0.05). *Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5. Jumlah limfosit pada minggu ke-0 (sebelum perlakuan) yaitu 3.50 ± 0.45 x 103 /µl. Pada minggu ke-2 dan 4, limfosit mengalami peningkatan yang tidak berbeda nyata (P>0.05). Menurut Tizard (1982), apabila dosis antigen kedua diberikan pada hewan, maka akan merangsang lebih banyak lagi sel peka antigen daripada dosis pertama. Karena itu tanggap kebal sekunder secara kuantitatif lebih besar dan cepat daripada tanggap kebal primer. Setelah dilakukan uji tantang, terjadi penurunan jumlah limfosit menjadi 3.24 ± 0.92 x 103 /µl dan terjadi peningkata yang berbeda nyata (P<0.05) pada minggu ke 7 menjadi 7.09 ± 1.90 x103 /µl.

Menurut Tizard (1982), limfosit terdiri dari limfosit T dan limfosit B. Limfosit B menghasilkan antibodi sedangkan limfosit T menimbulkan kekebalan berperantara sel. Antigen yang terikat pada sel-sel ini merupakan mula kejadian

pada tanggap kebal. Dalam menghadapi sebuah antigen limfosit B tidak langsung sendiri. Kondisi pertama bahwa antigen diolah oleh makrofag sebagai Antigen

Presenting Cell (APC). Antigen yang telah diolah ini akan dikenali oleh limfosit

T, kemudian memperbanyak diri. Sel T juga akan mengeluarkan Interleukin yang memberikan informasi pada sel B. kemudian sel B menghasilkan antibodi untuk mengikat antigen. Fungsi antibodi yaitu sebagai penetral antigen dengan cara pengendapan, penggumpalan dan bloking. Selain itu menghasilkan opsonin untuk mempermudah eliminasi antigen oleh fagosit.

Gambar 12 Perbandingan rata-rata jumlah limfosit ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

Peningkatan limfosit bisa terjadi secara fisiologis yaitu dengan meningkatnya epineprin. Peningkatan jumlah limfosit bisa terjadi pada hewan muda lebih banyak dari pada hewan tua (contoh: kucing) dan hewan tua lebih banyak dari pada hewan muda (contoh: kuda). Limfosit juga meningkat sebagai respon terhadap antigen asing yang masuk kedalam tubuh. Kadang-kadang bisa terjadi pada kondisi inflamasi kronis (Jain 1993).

Eosinofil

Secara umum perubahan jumlah eosinofil sebelum dan setelah vaksin menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). Jumlah neutrofil normal pada domba adalah 0-1 x 103/µl dari total sel darah putih (Jain 1993).

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 0 2 4 6 7 Jumlah Li mfos it (x 10 3/µl ) Minggu Ke‐

Tabel 5 Rata-rata jumlah eosinofil domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke- Jumlah Rata-rata Eosinofil ( x103/µl)

0 0.72 ± 0.58a

2 0.80 ± 0.96a

4 0.41 ± 0.36a

6* 0.71 ± 0.93a

7 0.59 ± 0.46a

Keterangan: Huruf superscript yang sama dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). * Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5

Jumlah eosinofil setelah di vaksin mengalami penurunan pada minggu ke-2 dan 4 terhadap bila dibandingkan sebelum diberi perlakuan. Menurut Martini (1992), eosinofil bekerja memfagosit, tetapi secara umum mengabaikan bakteri dan sel debris. Eosinofil merupakan sel fagosit terhadap komponen asing yang telah bereaksi dengan antibodi. Setelah dilakukan uji tantang pada minggu ke-6 dan menurun kembali pada minggu ke-7. Kortikosteroid menyebabkan turunnya jumlah eosinofil darah dengan cepat. Hal ini disebabkan kortikosteroid mengganggu pelepasan granulosit dari sumsum tulang ke dalam aliran darah (Anonim 2008c).

Gambar 13 Perbandingan rata-rata jumlah eosinofil ( x103/µl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

Menurut Tizard (1982), eosinofil memfagosit tidak seefisien neutrofil, tetapi memiliki lisosom dan mengadakan letupan pernafasan bila terangsang dengan tepat. Eosinofil memiliki fungsi yang istimewa yaitu menyerang dan menghancurkan larva cacing yang menyusup. Jumlah sel eosinofil akan

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0 2 4 6 7 Jumlah Eo si n o fi l (x10 3 /µ l) Minggu Ke‐

meningkat pada saat terjadi reaksi alergi atau infeksi oleh parasit. Eosinofil dapat menetralisir kerja histamin yang dihasilkan dari basofil (Tizard 1982). Dalam jaringan, eosinofil ditemukan dalam jaringan ikat di bawah epitel kulit, bronkus, saluran cerna, uterus, dan vagina. Jika terjadi infeksi cacing parasit maka akan dapat ditemukan eosinofil yang mengelilinginya (Anonim 2008c).

Basofil

Jumlah basofil normal pada domba adalah 0-0.3 x 103/µl (Jain 1993). Gambaran darah pada minggu ke-0, 2,4, 6 dan 7 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 Rata-rata jumlah basofil domba sebelum dan setelah vaksin Minggu ke Jumlah Rata-rata Eosinofil (x103/µl)

0 0.01 ± 0.01a

2 0.06 ± 0.03b

4 0.06 ± 0.03b

6* 0.02 ± 0.03a

7 0.00 ± 0.00a

Keterangan: Huruf superscript yang berbeda dibelakang nilai rata-rata menyatakan perbedaan yang nyata (P<0.05). * Uji tantang dilakukan pada minggu ke-5 Jumlah basofil pada setelah divaksinasi terjadi peningkatan yang berbeda nyata (P<0.05) pada minggu ke-2 yaitu 0.06 ± 0.03 x103 sel/μl dibandingkan dengan minggu ke-0 sebelum perlakuan. Lalu jumlahnya relatif tetap pada minggu ke-4. Peningkatan jumlah basofil pada minggu ke-2 setelah diimunisasi dengan ektrak R. sanguineus diduga adanya reaksi hipersensitifitas atau alergi. Kejadian hipersensitifitas ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Reaksi hipersensitifitas ini terjadi akibat reaksi yang timbul ketika caplak menghisap darah pada tubuh inang. Jumlah basofil cenderung meningkat didalam darah perifer pada keadaan dimana terdapat juga peningkatan jumlah eosinofil (Jain 1993). Setelah dilakukan uji tantang, terjadi penurunan jumlah basofil yang berbeda nyata (P>0.05) pada minggu ke-6. Penurunan yang tidak berbeda nyata (P>0.05) terjadi kembali pada minggu ke-7. Penurunan jumlah basofil menunjukkan bahwa reaksi hipersensitifitas dan alergi yang disebabkan oleh caplak sudah mulai berkurang.

Gambar 14 Perbandingan rata-rata jumlah Basofil ( x103/μl) pada domba sebelum dan setelah vaksin

Menurut Swenson (1984), secara histologi basofil mirip dengan sel mast. Di daerah inflamasi, basofil akan menghasilkan heparin, histamin, bradykinin, serotonin, dan enzim lisosom. Basofil dan mast sel memiliki reseptor untuk immunoglobulin E (IgE) yang diproduksi pada reaksi alergi.

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0 2 4 6 7 Jum lah Basofil (x 103 /µ l) Minggu Ke‐

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

• Setelah pemberian vaksin pertama terjadi peningkatan jumlah total leukosit, limfosit, monosit, eosinofil dan basofil.

• Setelah uji tantang, jumlah leukosit, neutrofil, monosit dan eosinofil mengalami peningkatan.

• Berdasarkan perubahan gambaran sel darah putih, pemberian vaksin ekstrak caplak R. sanguineus cukup efektif berpengaruh terhadap reaksi tanggap kebal tubuh.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan hewan yang lebih banyak untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Diperlukan pengamatan lebih lanjut mengenai pengaruh terhadap perubahan imunoglobulinnya seperti IgE dan IgG.

Lampiran 1 Hasil Analisis Data Dengan Anova dan dilanjutkan dengan uji duncan

ANOVA

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

leukosit Between Groups 60045166.667 4 15011291.667 1.040 .434 Within Groups 144363333.333 10 14436333.333 Total 204408500.000 14 limfosit Between Groups 31490632.512 4 7872658.128 6.976 .006 Within Groups 11285583.105 10 1128558.311 Total 42776215.617 14 monosit Between Groups 442807.858 4 110701.965 1.180 .377 Within Groups 937856.447 10 93785.645 Total 1380664.305 14 neutrofil Between Groups 33076954.380 4 8269238.595 1.167 .381 Within Groups 70832509.587 10 7083250.959 Total 103909463.967 14 eosinofil Between Groups 282680.957 4 70670.239 .143 .962 Within Groups 4942698.989 10 494269.899 Total 5225379.946 14 basofil Between Groups 10690.446 4 2672.612 5.524 .013 Within Groups 4838.576 10 483.858 Total 15529.023 14

Post Hoc Tests

leukosit Duncan perlakuan N Subset for alpha = .05 1 kontrol 3 9575.0000 vaksin 1 3 10100.0000 vaksin 2 3 10366.6667 tantang 1 3 11500.0000 tantang 2 3 15133.3333 Sig. .130

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

limfosit

Duncan

perlakuan N Subset for alpha = .05

1 2 3 tantang 1 3 3240.4500 kontrol 3 3497.8417 vaksin 1 3 4665.9333 4665.9333 vaksin 2 3 5854.1667 5854.1667 tantang 2 3 7094.5000 Sig. .147 .201 .183

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. monosit Duncan perlakuan N Subset for alpha = .05 1 vaksin 2 3 99.5667 tantang 2 3 142.4167 tantang 1 3 360.4333 kontrol 3 444.5917 vaksin 1 3 544.3500 Sig. .133

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. neutrofil Duncan perlakuan N Subset for alpha = .05 1 vaksin 2 3 3946.7667 vaksin 1 3 4025.1000 kontrol 3 4905.9667 tantang 1 3 7180.0000 tantang 2 3 7307.2500 Sig. .185

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. eosinofil Duncan perlakuan N Subset for alpha = .05 1 vaksin 2 3 406.0000 tantang 2 3 589.1667 tantang 1 3 712.9333 kontrol 3 715.8667 vaksin 1 3 801.0500 Sig. .538

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

basofil

Duncan

perlakuan N

Subset for alpha = .05

1 2 tantang 2 3 .0000 kontrol 3 9.8250 tantang 1 3 15.1667 vaksin 2 3 60.1667 vaksin 1 3 63.5667 Sig. .439 .854

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

L

Lampiran 2 Foto-foto PPenelitian

Timmbangan Alat H (Shake Alat S Homo Homogenisas er) Sonifikasi (U ogenizer) si Darah Ultrasonic